【大单元教学】岭南版八上第1课《画中有话:建设者之歌》核心素养教学设计

文档属性

| 名称 | 【大单元教学】岭南版八上第1课《画中有话:建设者之歌》核心素养教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 岭南版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2025-08-22 15:08:08 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

岭南版《画中有话:建设者之歌》教学设计(第1课)

课题 画中有话:建设者之歌 单元 第一单元 学科 美术 年级 八年级

核心素养教学目标 审美感知:能感受并描述作品中色彩、光影、构图对“建设者”形象与精神的塑造作用。 艺术表现:尝试用速写/摄影/诗画结合等方式表现身边的劳动者。 创意实践:在创作中突出一个动人细节,借助色彩或线条传递情感。 文化理解:理解建设者形象承载的时代价值,增强对劳动精神的认同与尊重。

教学内容分析 本教材围绕“建设者之歌”展开,通过展示多幅描绘建设者的美术作品,让学生感受画家对建设者的讴歌。这些作品风格多样,涵盖油画、中国画等,具有较高艺术价值,能培养学生美术鉴赏能力和对劳动者的尊重。

学情分析 八年级学生已有一定美术基础和审美能力,但对美术作品深层内涵理解不足。他们好奇心强,渴望通过学习提升鉴赏水平。在学习中,可能对作品创作背景和表现手法理解困难,教师可结合时代背景讲解,组织小组讨论突破难点。21世纪教育独家资源

教学重点 1. 学会从色彩、光影等方面鉴赏美术作品。

2. 理解美术作品中建设者形象所蕴含的精神内涵。

3. 掌握运用不同形式表达对劳动场景感受的方法

教学难点 1. 深入理解艺术家赋予作品主体人物表情的用意。

2. 体会不同艺术形式在表现建设者主题时的差异。

3. 创作一幅有创意、能体现建设者精神的美术作品。

教学方法 讲授法:讲解作品的创作背景、画家信息、艺术流派等基础知识,让学生对作品有初步的认知。 观察法:引导学生仔细观察作品的画面内容,包括人物形象、色彩搭配、光影效果等,培养学生的观察力。 讨论法:组织学生分组讨论作品的艺术特色和情感表达,促进学生之间的思想交流和碰撞,提升学生的分析和表达能力。 对比法:将《钢水 汗水》与其他同类题材或不同风格的作品进行对比,加深学生对作品独特性的理解。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一: 导入新课 播放一段展现现代建设成就的视频,如高楼大厦拔地而起、桥梁横跨江河等场景,吸引学生注意力。21世纪教育独家资源 视频播放结束后,提问学生:“在这些伟大的建设成就背后,是谁在默默付出?”引导学生思考建设者的贡献。 分享自己对建设者的认识和感受,营造积极的课堂氛围。

(6) 鼓励学生回忆身边的建设者,如小区的建筑工人、学校的维修师傅等,说说他们的工作场景。 过渡语:同学们都很敏锐地察觉到了工人的重要性,在艺术作品中,也有很多描绘钢铁工人的佳作。今天,我们就一起来欣赏一幅经典的油画作品 ——《钢水 汗水》,看看画家是如何用画笔展现钢铁工人的风采的。 1. 观看视频,感受建设成就。

2.思考并回答教师的问题。

3.观察图片,初步感受作品。

4.回忆身边建设者的工作场景。 通过直观的视频展示,创设情境,迅速吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣,同时引导学生关注到钢铁工人这一群体,为后续引出作品《钢水 汗水》做铺垫。

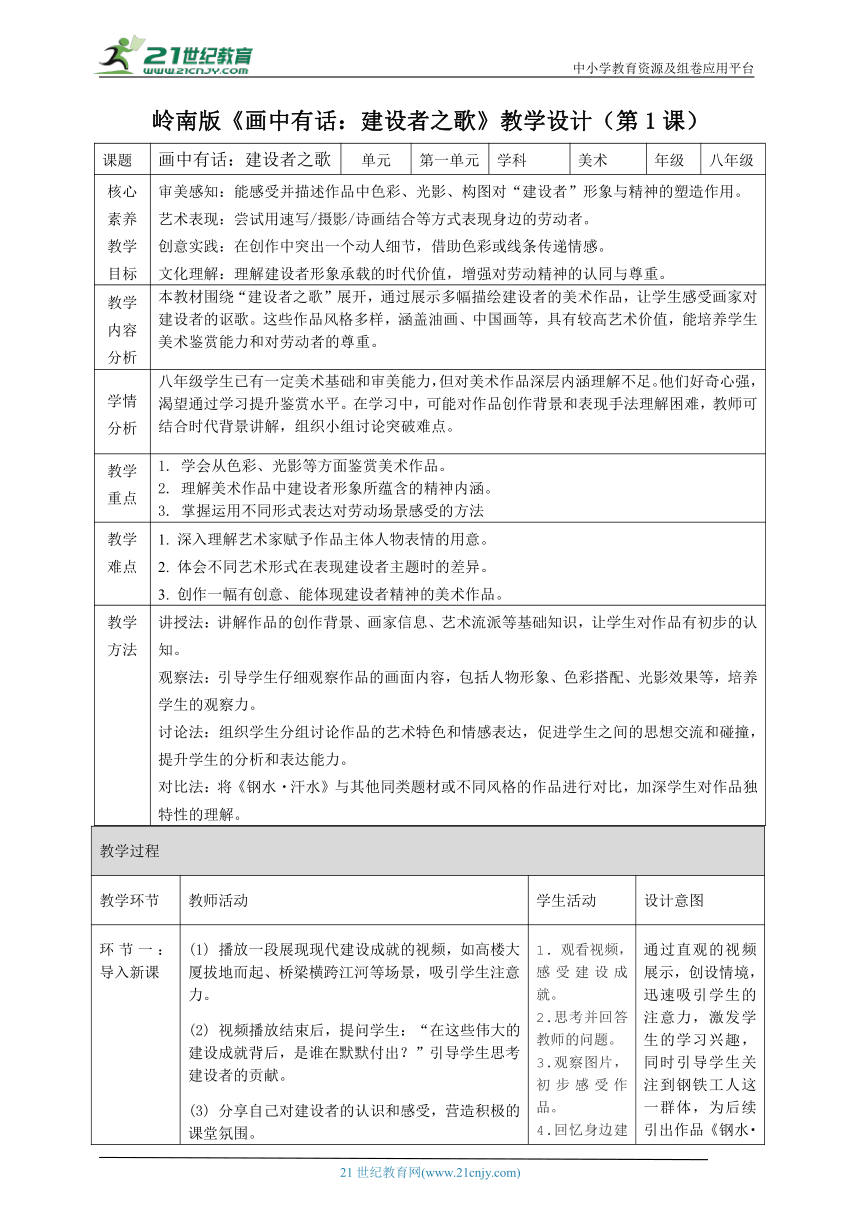

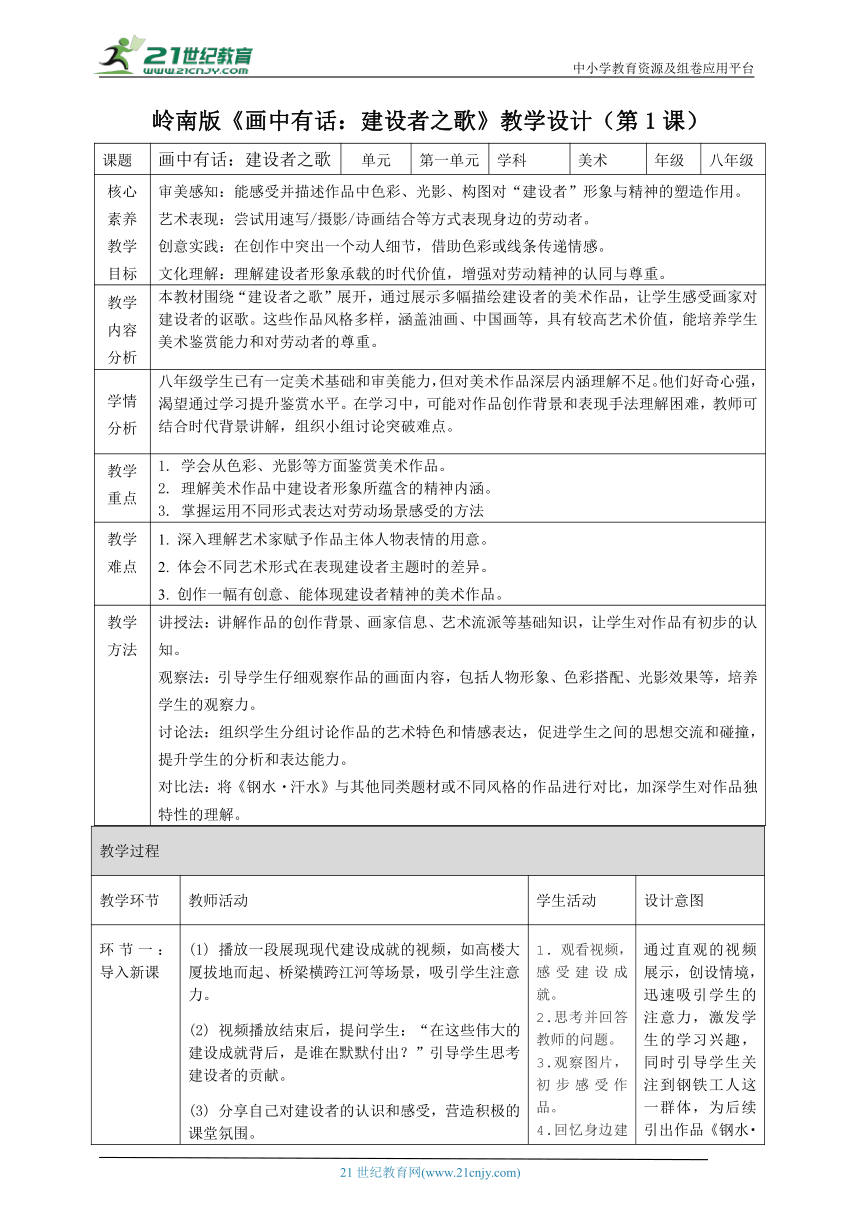

环节二: 新知讲解 1.创作背景与画家介绍 介绍作品创作于 1981 年,正值改革开放初期,中国的钢铁工业在经历了大规模建设后取得了显著成就,钢铁工人在这一时期为国家建设作出了巨大贡献。画家广廷渤深入钢铁厂,长期观察工人的劳动和生活,积累了丰富的创作素材。他以社会主义建设高潮给人们精神面貌带来的巨变为创作角度,创作了这幅《钢水 汗水》。同时简要介绍广廷渤的艺术风格,他擅长运用照相写实主义手法,注重对细节的极致刻画。 过渡语:了解了创作背景和画家之后,让我们一起来仔细看看这幅作品,看看画面中究竟描绘了怎样的场景。 2.作品画面内容分析21世纪教育独家资源 展示《钢水 汗水》的高清图片,引导学生观察画面中的人物形象、动作、表情等。提问:“画面中一共有几位工人?他们分别在做什么?从他们的姿态和表情中,你们能感受到什么?” 同时,用激光笔指出画面中工人的细节部分,如敞开的工作服、湿透的背心、流淌的汗水等。 活动一:作品《钢水·汗水》给你带来怎样的感受?从色彩、光影等方面进行分组讨论,谈谈自己的观点。 作品《钢水·汗水》赏析21世纪教育独家资源

(1) 展示《钢水·汗水》的高清图片,让学生仔细观察画面内容,描述看到的场景。

(2) 从色彩方面分析,提问学生:“画面中主要运用了哪些颜色?这些颜色给你带来怎样的感受?”引导学生关注色彩的表现力。

(3) 讲解光影的运用,指出画面中钢水的明亮与工人身影的暗部形成对比,强调光影对突出主题的作用。

(4) 分析人物造型,如工人袒露上身、手持杯子的形象,让学生体会画家对建设者力量和质朴的展现。

(5) 介绍作品创作背景,说明当时社会对建设者的重视和赞美,帮助学生理解作品内涵。

(6) 组织学生分组讨论,分享自己对作品的感受和理解。

(7) 每组选派代表发言,教师进行点评和总结,加深学生对作品的认识。

(8) 引导学生思考作品与其他表现建设者的作品在表现手法上的异同。 观看视频欣赏《机车大夫》 引导学生思考作品与其他表现建设者的作品在表现手法上的异同。21世纪教育独家资源 过渡语:除了同类题材作品,不同风格的作品在表现人物和情感时也有很大差异,接下来我们看看不同风格的作品是如何表现的。 《大庆工人无冬天》作品赏析 展示《大庆工人无冬天》和其他表现建设者的作品,让学生对比主体人物的表情。

(2) 提问学生:“艺术家为什么赋予《大庆工人无冬天》主体人物坚毅凝重的表情?与其他作品有何不同?”引导学生深入思考。

(3) 组织学生分组讨论,要求每个小组围绕问题展开交流,记录讨论结果。

(4) 巡视各小组讨论情况,适时参与讨论,给予指导和启发。

(5) 提醒学生结合作品创作背景和时代特点进行分析。

(6) 鼓励小组内成员积极发言,分享不同观点。

(7) 引导学生从人物表情推测人物的内心世界和精神状态。21世纪教育独家资源

(8) 要求小组推选一名代表,准备在全班进行汇报。 《大炼钢铁·开采矿石》作品赏析 师引导学生分析。 师总结:《大炼钢铁·开采矿石》描绘了人们在艰苦的条件下开采矿石的场景。作品巧妙地使用水墨设色的方法表现光影和透视,画面笔力苍厚,展现了劳动者坚韧不拔、自力更生的精神风貌。 过渡语:“艺术家的笔歌颂时代建设者,现在请用你们的镜头或画笔,为身边劳动者谱写赞歌!” 认真聆听老师的讲解,了解作品创作的时代背景和画家的相关信息,对作品的创作有一个初步的宏观认识。 仔细观察画面,画面中有四位工人,中间一位工人正襟危坐,端着茶缸,目视前方;后面两位工人在交谈,还有一位在仰头喝水。从他们的姿态和表情中,能感受到他们的疲惫但又充满力量。 观察图片,描述画面内容。

2.思考并回答教师关于色彩和光影的问题。

3.参与小组讨论,分享感受。

4.倾听代表发言,学习他人观点。 观看视频并积极思考问题。 对比作品中人物表情。

2.参与小组讨论,交流观点。

3.记录讨论结果。

4.推选代表准备汇报。 观察作品并思考,回答问题。 让学生了解作品创作的时代背景和画家的创作意图,有助于学生更好地理解作品所表达的内涵和情感,为后续深入分析作品奠定基础。21世纪教育独家资源 通过引导学生观察画面内容,培养学生的观察力和描述能力,让学生对作品有更直观地感受,为后续分析作品的艺术特色做准备。 通过对《钢水·汗水》的详细赏析,让学生掌握从色彩、光影、造型等方面鉴赏美术作品的方法,理解作品内涵。 通过比较作品中人物表情,组织小组讨论,培养学生合作探究能力和深入思考问题的能力。 通过不同风格作品的对比,让学生了解艺术表现形式的多样性,培养学生对不同艺术风格的理解和包容,拓展学生的艺术思维。

环节三: 创作实践 布置任务

(1) 让学生观察身边令自己感动的劳动场景,如校园里的清洁工、马路上的交警等。

(2) 提供摄影器材或让学生用手机拍摄劳动场景,也可以让学生用书面表述的方式写下自己的感受。

(3) 强调要从细节入手,捕捉劳动场景中的感人瞬间和劳动者的精神风貌。21世纪教育独家资源

(4) 提醒学生在摄影时注意光线、构图等要素,在写作时运用生动的语言表达情感。

(5) 巡视学生的创作过程,给予技术指导和鼓励。

(6) 当学生遇到困难时,引导他们参考之前欣赏的美术作品的表现手法。

(7) 鼓励学生发挥创意,用独特的方式表达感受。

(8) 规定创作时间,提醒学生合理安排。 作品欣赏-摄影 作品欣赏-绘画 作品欣赏-散文 1. 观察身边劳动场景。

2.选择摄影或书面表达方式表达感受。

3.进行创作,注意相关要素。

4.接受教师指导,完善作品。 欣赏摄影、绘画、散文作品,学习光线、构图等方法。 通过让学生观察、创作,巩固所学知识,培养学生观察能力、创意实践能力和表达能力。

环节四: 作品展示与评价 组织分组展示,引导学生互评:

“我从你的作品中看到了______(坚韧/奉献/希望)。” 1. 展示作品并阐述构思;

2. 用关键词评价同伴作品。 强化共情能力,建立艺术与情感的联结。

环节五: 课堂小结 总结核心:

- 艺术手法:写实汗珠、冷色调环境、向心构图;

- 精神内核:坚韧拼搏、无私奉献。21世纪教育独家资源 反思:“本课最触动我的作品/细节是______。”我最大的收获是——。 升华“劳动创造幸福”的价值观。

作业布置 1.基础任务:完善课堂创作(摄影/绘画/文字)。 2.拓展任务(三选一): (1)参观当地的美术馆或艺术展览,寻找表现建设者的作品,拍照记录并与同学分享。 (2)尝试用不同艺术形式(如手工、雕塑等)表现建设者形象。21世纪教育独家资源 (3)了解一位你感兴趣的表现建设者主题的画家,写一篇小传记。

拓展 讨论题(教材P24):

“AI技术普及的今天,‘劳动’的价值与艺术表现有何新可能?”

(提示:AI辅助设计 vs 人类工匠精神;机械劳动的艺术化呈现)

教学反思 成功之处

1. 教学方法多样,通过情境导入、小组讨论等方式,激发了学生的学习兴趣和参与度。

2. 对作品的分析细致,结合创作背景讲解,帮助学生理解作品内涵。

3. 注重学生实践能力培养,让学生通过摄影、写作等方式表达感受,取得了较好效果。

不足之处

1. 在小组讨论环节,个别小组讨论不够深入,教师指导不够及时。

2. 对学生作品评价时间有限,未能充分给予每个学生反馈。

3. 教学内容较多,导致部分学生在创作时时间紧张。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

岭南版《画中有话:建设者之歌》教学设计(第1课)

课题 画中有话:建设者之歌 单元 第一单元 学科 美术 年级 八年级

核心素养教学目标 审美感知:能感受并描述作品中色彩、光影、构图对“建设者”形象与精神的塑造作用。 艺术表现:尝试用速写/摄影/诗画结合等方式表现身边的劳动者。 创意实践:在创作中突出一个动人细节,借助色彩或线条传递情感。 文化理解:理解建设者形象承载的时代价值,增强对劳动精神的认同与尊重。

教学内容分析 本教材围绕“建设者之歌”展开,通过展示多幅描绘建设者的美术作品,让学生感受画家对建设者的讴歌。这些作品风格多样,涵盖油画、中国画等,具有较高艺术价值,能培养学生美术鉴赏能力和对劳动者的尊重。

学情分析 八年级学生已有一定美术基础和审美能力,但对美术作品深层内涵理解不足。他们好奇心强,渴望通过学习提升鉴赏水平。在学习中,可能对作品创作背景和表现手法理解困难,教师可结合时代背景讲解,组织小组讨论突破难点。21世纪教育独家资源

教学重点 1. 学会从色彩、光影等方面鉴赏美术作品。

2. 理解美术作品中建设者形象所蕴含的精神内涵。

3. 掌握运用不同形式表达对劳动场景感受的方法

教学难点 1. 深入理解艺术家赋予作品主体人物表情的用意。

2. 体会不同艺术形式在表现建设者主题时的差异。

3. 创作一幅有创意、能体现建设者精神的美术作品。

教学方法 讲授法:讲解作品的创作背景、画家信息、艺术流派等基础知识,让学生对作品有初步的认知。 观察法:引导学生仔细观察作品的画面内容,包括人物形象、色彩搭配、光影效果等,培养学生的观察力。 讨论法:组织学生分组讨论作品的艺术特色和情感表达,促进学生之间的思想交流和碰撞,提升学生的分析和表达能力。 对比法:将《钢水 汗水》与其他同类题材或不同风格的作品进行对比,加深学生对作品独特性的理解。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一: 导入新课 播放一段展现现代建设成就的视频,如高楼大厦拔地而起、桥梁横跨江河等场景,吸引学生注意力。21世纪教育独家资源 视频播放结束后,提问学生:“在这些伟大的建设成就背后,是谁在默默付出?”引导学生思考建设者的贡献。 分享自己对建设者的认识和感受,营造积极的课堂氛围。

(6) 鼓励学生回忆身边的建设者,如小区的建筑工人、学校的维修师傅等,说说他们的工作场景。 过渡语:同学们都很敏锐地察觉到了工人的重要性,在艺术作品中,也有很多描绘钢铁工人的佳作。今天,我们就一起来欣赏一幅经典的油画作品 ——《钢水 汗水》,看看画家是如何用画笔展现钢铁工人的风采的。 1. 观看视频,感受建设成就。

2.思考并回答教师的问题。

3.观察图片,初步感受作品。

4.回忆身边建设者的工作场景。 通过直观的视频展示,创设情境,迅速吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣,同时引导学生关注到钢铁工人这一群体,为后续引出作品《钢水 汗水》做铺垫。

环节二: 新知讲解 1.创作背景与画家介绍 介绍作品创作于 1981 年,正值改革开放初期,中国的钢铁工业在经历了大规模建设后取得了显著成就,钢铁工人在这一时期为国家建设作出了巨大贡献。画家广廷渤深入钢铁厂,长期观察工人的劳动和生活,积累了丰富的创作素材。他以社会主义建设高潮给人们精神面貌带来的巨变为创作角度,创作了这幅《钢水 汗水》。同时简要介绍广廷渤的艺术风格,他擅长运用照相写实主义手法,注重对细节的极致刻画。 过渡语:了解了创作背景和画家之后,让我们一起来仔细看看这幅作品,看看画面中究竟描绘了怎样的场景。 2.作品画面内容分析21世纪教育独家资源 展示《钢水 汗水》的高清图片,引导学生观察画面中的人物形象、动作、表情等。提问:“画面中一共有几位工人?他们分别在做什么?从他们的姿态和表情中,你们能感受到什么?” 同时,用激光笔指出画面中工人的细节部分,如敞开的工作服、湿透的背心、流淌的汗水等。 活动一:作品《钢水·汗水》给你带来怎样的感受?从色彩、光影等方面进行分组讨论,谈谈自己的观点。 作品《钢水·汗水》赏析21世纪教育独家资源

(1) 展示《钢水·汗水》的高清图片,让学生仔细观察画面内容,描述看到的场景。

(2) 从色彩方面分析,提问学生:“画面中主要运用了哪些颜色?这些颜色给你带来怎样的感受?”引导学生关注色彩的表现力。

(3) 讲解光影的运用,指出画面中钢水的明亮与工人身影的暗部形成对比,强调光影对突出主题的作用。

(4) 分析人物造型,如工人袒露上身、手持杯子的形象,让学生体会画家对建设者力量和质朴的展现。

(5) 介绍作品创作背景,说明当时社会对建设者的重视和赞美,帮助学生理解作品内涵。

(6) 组织学生分组讨论,分享自己对作品的感受和理解。

(7) 每组选派代表发言,教师进行点评和总结,加深学生对作品的认识。

(8) 引导学生思考作品与其他表现建设者的作品在表现手法上的异同。 观看视频欣赏《机车大夫》 引导学生思考作品与其他表现建设者的作品在表现手法上的异同。21世纪教育独家资源 过渡语:除了同类题材作品,不同风格的作品在表现人物和情感时也有很大差异,接下来我们看看不同风格的作品是如何表现的。 《大庆工人无冬天》作品赏析 展示《大庆工人无冬天》和其他表现建设者的作品,让学生对比主体人物的表情。

(2) 提问学生:“艺术家为什么赋予《大庆工人无冬天》主体人物坚毅凝重的表情?与其他作品有何不同?”引导学生深入思考。

(3) 组织学生分组讨论,要求每个小组围绕问题展开交流,记录讨论结果。

(4) 巡视各小组讨论情况,适时参与讨论,给予指导和启发。

(5) 提醒学生结合作品创作背景和时代特点进行分析。

(6) 鼓励小组内成员积极发言,分享不同观点。

(7) 引导学生从人物表情推测人物的内心世界和精神状态。21世纪教育独家资源

(8) 要求小组推选一名代表,准备在全班进行汇报。 《大炼钢铁·开采矿石》作品赏析 师引导学生分析。 师总结:《大炼钢铁·开采矿石》描绘了人们在艰苦的条件下开采矿石的场景。作品巧妙地使用水墨设色的方法表现光影和透视,画面笔力苍厚,展现了劳动者坚韧不拔、自力更生的精神风貌。 过渡语:“艺术家的笔歌颂时代建设者,现在请用你们的镜头或画笔,为身边劳动者谱写赞歌!” 认真聆听老师的讲解,了解作品创作的时代背景和画家的相关信息,对作品的创作有一个初步的宏观认识。 仔细观察画面,画面中有四位工人,中间一位工人正襟危坐,端着茶缸,目视前方;后面两位工人在交谈,还有一位在仰头喝水。从他们的姿态和表情中,能感受到他们的疲惫但又充满力量。 观察图片,描述画面内容。

2.思考并回答教师关于色彩和光影的问题。

3.参与小组讨论,分享感受。

4.倾听代表发言,学习他人观点。 观看视频并积极思考问题。 对比作品中人物表情。

2.参与小组讨论,交流观点。

3.记录讨论结果。

4.推选代表准备汇报。 观察作品并思考,回答问题。 让学生了解作品创作的时代背景和画家的创作意图,有助于学生更好地理解作品所表达的内涵和情感,为后续深入分析作品奠定基础。21世纪教育独家资源 通过引导学生观察画面内容,培养学生的观察力和描述能力,让学生对作品有更直观地感受,为后续分析作品的艺术特色做准备。 通过对《钢水·汗水》的详细赏析,让学生掌握从色彩、光影、造型等方面鉴赏美术作品的方法,理解作品内涵。 通过比较作品中人物表情,组织小组讨论,培养学生合作探究能力和深入思考问题的能力。 通过不同风格作品的对比,让学生了解艺术表现形式的多样性,培养学生对不同艺术风格的理解和包容,拓展学生的艺术思维。

环节三: 创作实践 布置任务

(1) 让学生观察身边令自己感动的劳动场景,如校园里的清洁工、马路上的交警等。

(2) 提供摄影器材或让学生用手机拍摄劳动场景,也可以让学生用书面表述的方式写下自己的感受。

(3) 强调要从细节入手,捕捉劳动场景中的感人瞬间和劳动者的精神风貌。21世纪教育独家资源

(4) 提醒学生在摄影时注意光线、构图等要素,在写作时运用生动的语言表达情感。

(5) 巡视学生的创作过程,给予技术指导和鼓励。

(6) 当学生遇到困难时,引导他们参考之前欣赏的美术作品的表现手法。

(7) 鼓励学生发挥创意,用独特的方式表达感受。

(8) 规定创作时间,提醒学生合理安排。 作品欣赏-摄影 作品欣赏-绘画 作品欣赏-散文 1. 观察身边劳动场景。

2.选择摄影或书面表达方式表达感受。

3.进行创作,注意相关要素。

4.接受教师指导,完善作品。 欣赏摄影、绘画、散文作品,学习光线、构图等方法。 通过让学生观察、创作,巩固所学知识,培养学生观察能力、创意实践能力和表达能力。

环节四: 作品展示与评价 组织分组展示,引导学生互评:

“我从你的作品中看到了______(坚韧/奉献/希望)。” 1. 展示作品并阐述构思;

2. 用关键词评价同伴作品。 强化共情能力,建立艺术与情感的联结。

环节五: 课堂小结 总结核心:

- 艺术手法:写实汗珠、冷色调环境、向心构图;

- 精神内核:坚韧拼搏、无私奉献。21世纪教育独家资源 反思:“本课最触动我的作品/细节是______。”我最大的收获是——。 升华“劳动创造幸福”的价值观。

作业布置 1.基础任务:完善课堂创作(摄影/绘画/文字)。 2.拓展任务(三选一): (1)参观当地的美术馆或艺术展览,寻找表现建设者的作品,拍照记录并与同学分享。 (2)尝试用不同艺术形式(如手工、雕塑等)表现建设者形象。21世纪教育独家资源 (3)了解一位你感兴趣的表现建设者主题的画家,写一篇小传记。

拓展 讨论题(教材P24):

“AI技术普及的今天,‘劳动’的价值与艺术表现有何新可能?”

(提示:AI辅助设计 vs 人类工匠精神;机械劳动的艺术化呈现)

教学反思 成功之处

1. 教学方法多样,通过情境导入、小组讨论等方式,激发了学生的学习兴趣和参与度。

2. 对作品的分析细致,结合创作背景讲解,帮助学生理解作品内涵。

3. 注重学生实践能力培养,让学生通过摄影、写作等方式表达感受,取得了较好效果。

不足之处

1. 在小组讨论环节,个别小组讨论不够深入,教师指导不够及时。

2. 对学生作品评价时间有限,未能充分给予每个学生反馈。

3. 教学内容较多,导致部分学生在创作时时间紧张。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录