1.4地球的结构 同步练习(含答案解析) (2)

文档属性

| 名称 | 1.4地球的结构 同步练习(含答案解析) (2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 245.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-08-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.4地球的结构

同步练习

一、选择题

“火星冲日”是难得一见的自然现象:火星、地球、太阳成一条直线,火星与太阳形成“此升彼落”(相对于地球)奇观。据此回答1~2题。

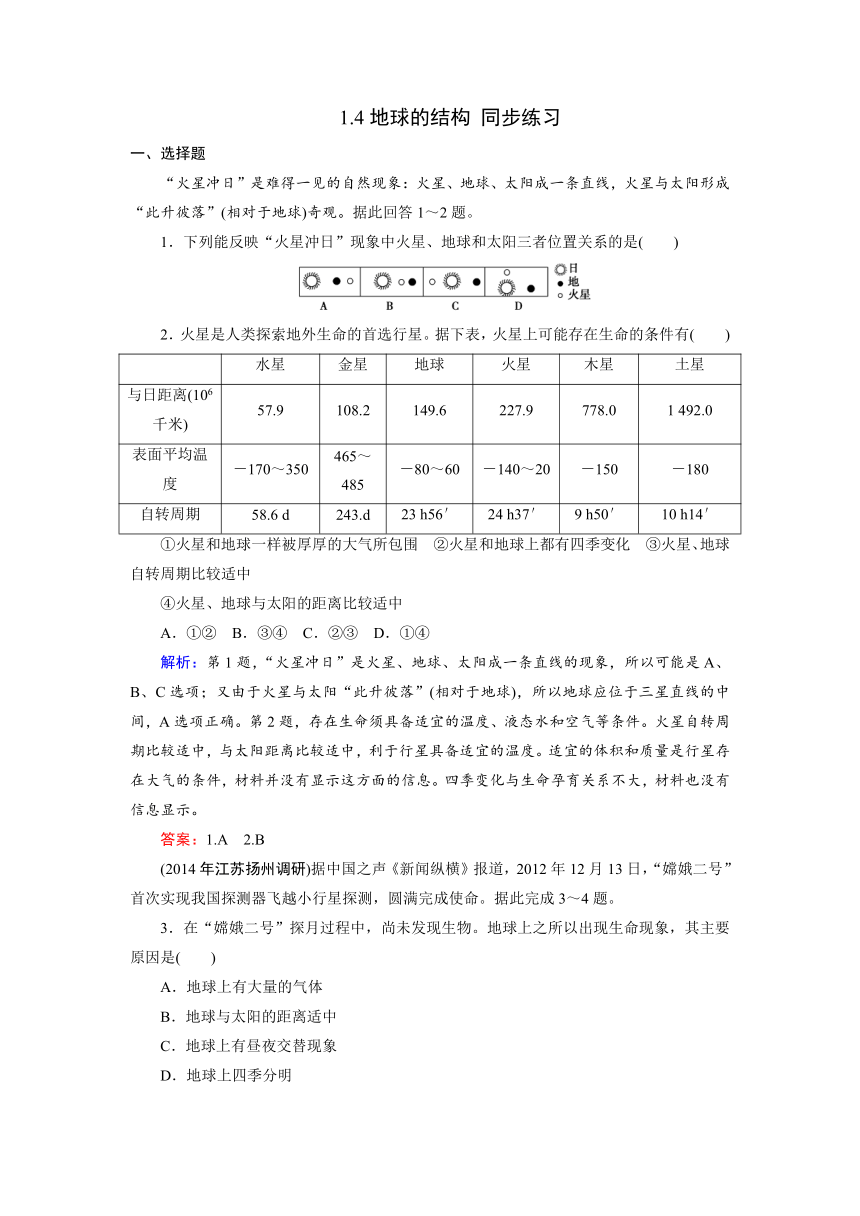

1.下列能反映“火星冲日”现象中火星、地球和太阳三者位置关系的是( )

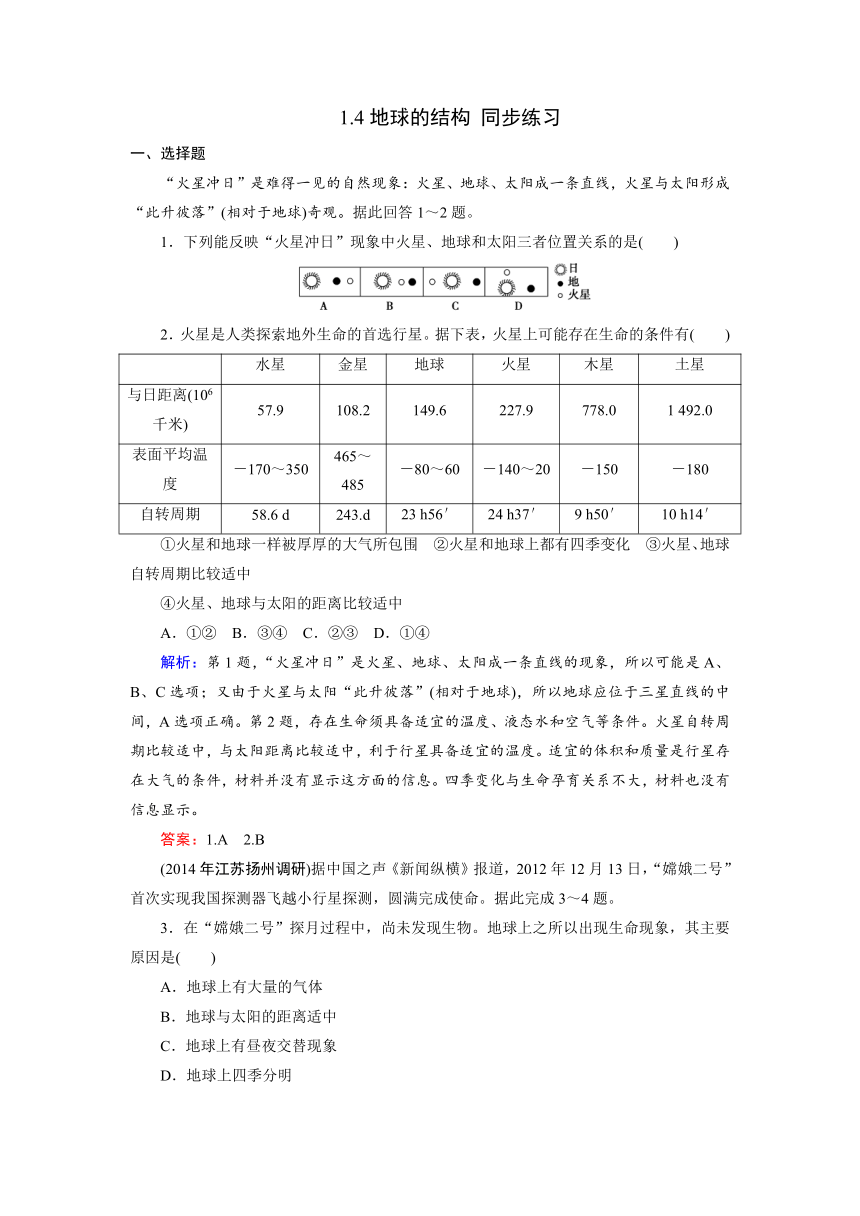

2.火星是人类探索地外生命的首选行星。据下表,火星上可能存在生命的条件有( )

水星

金星

地球

火星

木星

土星

与日距离(106千米)

57.9

108.2

149.6

227.9

778.0

1

492.0

表面平均温度

-170~350

465~485

-80~60

-140~20

-150

-180

自转周期

58.6

d

243.d

23

h56′

24

h37′

9

h50′

10

h14′

①火星和地球一样被厚厚的大气所包围 ②火星和地球上都有四季变化 ③火星、地球自转周期比较适中

④火星、地球与太阳的距离比较适中

A.①②

B.③④

C.②③

D.①④

解析:第1题,“火星冲日”是火星、地球、太阳成一条直线的现象,所以可能是A、B、C选项;又由于火星与太阳“此升彼落”(相对于地球),所以地球应位于三星直线的中间,A选项正确。第2题,存在生命须具备适宜的温度、液态水和空气等条件。火星自转周期比较适中,与太阳距离比较适中,利于行星具备适宜的温度。适宜的体积和质量是行星存在大气的条件,材料并没有显示这方面的信息。四季变化与生命孕育关系不大,材料也没有信息显示。

答案:1.A 2.B

(2014年江苏扬州调研)据中国之声《新闻纵横》报道,2012年12月13日,“嫦娥二号”首次实现我国探测器飞越小行星探测,圆满完成使命。据此完成3~4题。

3.在“嫦娥二号”探月过程中,尚未发现生物。地球上之所以出现生命现象,其主要原因是( )

A.地球上有大量的气体

B.地球与太阳的距离适中

C.地球上有昼夜交替现象

D.地球上四季分明

4.下列天体系统中不包括“嫦娥二号”的是( )

A.银河系

B.河外星系

C.太阳系

D.星系

解析:第3题,日地距离适中保证了地球上有适宜的温度,利于生命的存在。第4题,“嫦娥二号”不属于河外星系。

答案:3.B 4.B

(2014年海宁质检)当前各国新一轮空间竞赛正向深空拓展,被称为“袖珍地球”的火星成为新一轮空间竞争的焦点。由于各国在空间探测中一般遵循“谁先占有,谁先开发,谁先受益”的原则,多位专家预言,在未来几个世纪内,各个发达国家将在火星开发中掀起一场新的“圈地运动”。读表,回答5~6题。

5.在下述条件中火星与地球最接近的是( )

A.重力加速度大小

B.公转周期长短

C.表面温度高低

D.昼夜交替周期长短

6.人类深空探测对火星情有独钟的原因是( )

A.有生命存在

B.是距地球最近的行星

C.有昼夜交替

D.是太阳系八颗行星中与地球自然环境最相近的行星

解析:由表可知,火星与地球最接近的是自转周期,火星也是太阳系八颗行星中与地球自然环境最相近的行星,最有可能适合生命存在。

答案:5.D 6.D

如右图所示

,科学家预测,未来人类可能从地球迁移到相邻的“第二行星家园”。“第二行星家园”的“自转轴”与其公转轨道平面的夹角约为66°01′,自转周期与地球相近,质量约为地球的十分之一,有大气层。据此完成7~8题。

7.和地球相比,“第二行星家园”( )

A.表面均温更高

B.属于远日行星

C.昼夜温差更大

D.大气层厚度更大

8.在“第二行星家园”上( )

①正午太阳高度变化幅度大于地球 ②存在大气热环流 ③昼夜长短变化幅度小于地球 ④可见地球从西方“升起”

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

解析:第7题,该行星距离太阳更远,表面温度更低;紧邻地球,属于类地行星;由于质量较轻,吸附的大气层厚度较地球要薄,因而昼夜温差更大。第8题,该行星的“自转轴”与其公转轨道平面的夹角小于地球,因而正午太阳高度变化幅度大于地球;由于有大气层的存在,该行星同样存在热力环流。

答案:7.C 8.A

(2014年天津滨海新区联考)分析地震波波速的变化可以了解地球内部的圈层结构。读图,回答9~10题。

9.下列叙述正确的是( )

A.①是地壳,②是地幔,③是地核

B.在①层中的地震波波速随深度增加而增快

C.甲波由①层进入②层波速急剧上升

D.乙波无法通过地幔

10.上图中的X处即为( )

A.莫霍面

B.古登堡面

C.岩石圈与软流层交界

D.内核外核交界

解析:第9题,根据深度和波速的大小、变化可知,①为地壳和地幔,②为外核,③为内核;甲波由①层进入②层波速急剧下降;乙波为横波,在地幔中也可通过。第10题,X为地幔和地核的分界面,即古登堡面。

答案:9.B 10.B

下图为月壳与月幔地震波速度变化示意图。据此完成11~12题。

11.月球地震波与地球地震波相比较,说法错误的是( )

A.都是P波速度始终大于S波

B.都在月壳以下有突然加速的过程

C.在月球表面地震波的速度大于地球表面

D.在月球表面地震波的速度小于地球表面

12.根据图中所示内容,可以判断出( )

A.月球表面附近发生地震时有一地只能探测到P波,而没有S波

B.月球内部结构中一定有“软流层”

C.月球内部只能分为两层

D.通过图中地震波的变化,我们只能看出一个不连续界面

解析:第11题,根据所学知识,在月球表面,地震波的传播速度小于地球。第12题,月球表面附近没有气体、液体存在,所以无法找到一地只能探测到P波,而没有S波;“软流层”从图中地震波变化上无法显示出来;从题干可知,这只是表示月壳与月幔,故只能看出一个不连续界面。

答案:11.C 12.D

13.在下图中的a、b、c、d四点同时进行地震波的测定,其中最迟得到从莫霍界面传来的地震波的地点是( )

A.a点

B.b点

C.c点

D.d点

解析:a点地壳厚度最大,最迟得到从莫霍界面传来的地震波。

答案:A

下图是地球圈层间的物质交换示意图。读图,回答下题。

14.图中序号依次是( )

A.大气圈、水圈、岩石圈、生物圈

B.岩石圈、大气圈、生物圈、水圈

C.水圈、岩石圈、生物圈、大气圈

D.生物圈、水圈、岩石圈、大气圈

解析:图中①向③供水,同时又能向②进行渗透,说明是水圈;③需要供水、且能提供氧气,则是生物圈;④能降水,说明是大气圈;②接受降水和渗透,则只能是岩石圈。故选C项。

答案:C

二、综合题

15.读北美地壳厚度等值线图(单位:千米),回答下列问题。

(1)根据所学知识,世界大陆地壳的平均厚度约为________千米。大陆地壳厚度与大洋地壳厚度有何差异?

(2)图中A处的地壳厚度约为________,B处地壳的厚度约为________。

(3)北美大陆地壳厚度的分布规律是________。

解析:第(1)题,主要为教材基础知识,记住相关知识即可回答。第(2)、(3)题,根据相邻等值线之间闭合等值线区域的特征“大于大的,小于小的”,可以判断出A处的地壳厚度介于45~50

千米,B处的地壳厚度介于30~35千米,进一步可推断出北美大陆地壳厚度的分布规律。

答案:(1)33 大陆地壳较厚,大洋地壳较薄

(2)45~50

千米 30~35

千米

(3)西部、东部山地比较厚,中部较薄,大陆向大洋的过渡地区较薄

16.读地壳与地幔结构示意图,回答下列问题。

(1)A+B是________,C是________,D是 ,E+D+C是_______,F+E+D+C是________,A+B+C合称________。

(2)地壳结构的主要特点是________。

(3)被认为是岩浆发源地的圈层是________层,在图中用字母________表示。

(4)莫霍界面是字母________表示的两层之间的界面,古登堡界面是字母________表示的两层之间的界面。

解析:解答本题的关键是掌握地球内部圈层的两个分界面和主要圈层的特点。

答案:(1)地壳 上地幔顶部 软流层 上地幔 地幔 岩石圈

(2)厚薄不均,大陆部分较厚,大洋部分较薄

(3)软流 D (4)B、C F、G

同步练习

一、选择题

“火星冲日”是难得一见的自然现象:火星、地球、太阳成一条直线,火星与太阳形成“此升彼落”(相对于地球)奇观。据此回答1~2题。

1.下列能反映“火星冲日”现象中火星、地球和太阳三者位置关系的是( )

2.火星是人类探索地外生命的首选行星。据下表,火星上可能存在生命的条件有( )

水星

金星

地球

火星

木星

土星

与日距离(106千米)

57.9

108.2

149.6

227.9

778.0

1

492.0

表面平均温度

-170~350

465~485

-80~60

-140~20

-150

-180

自转周期

58.6

d

243.d

23

h56′

24

h37′

9

h50′

10

h14′

①火星和地球一样被厚厚的大气所包围 ②火星和地球上都有四季变化 ③火星、地球自转周期比较适中

④火星、地球与太阳的距离比较适中

A.①②

B.③④

C.②③

D.①④

解析:第1题,“火星冲日”是火星、地球、太阳成一条直线的现象,所以可能是A、B、C选项;又由于火星与太阳“此升彼落”(相对于地球),所以地球应位于三星直线的中间,A选项正确。第2题,存在生命须具备适宜的温度、液态水和空气等条件。火星自转周期比较适中,与太阳距离比较适中,利于行星具备适宜的温度。适宜的体积和质量是行星存在大气的条件,材料并没有显示这方面的信息。四季变化与生命孕育关系不大,材料也没有信息显示。

答案:1.A 2.B

(2014年江苏扬州调研)据中国之声《新闻纵横》报道,2012年12月13日,“嫦娥二号”首次实现我国探测器飞越小行星探测,圆满完成使命。据此完成3~4题。

3.在“嫦娥二号”探月过程中,尚未发现生物。地球上之所以出现生命现象,其主要原因是( )

A.地球上有大量的气体

B.地球与太阳的距离适中

C.地球上有昼夜交替现象

D.地球上四季分明

4.下列天体系统中不包括“嫦娥二号”的是( )

A.银河系

B.河外星系

C.太阳系

D.星系

解析:第3题,日地距离适中保证了地球上有适宜的温度,利于生命的存在。第4题,“嫦娥二号”不属于河外星系。

答案:3.B 4.B

(2014年海宁质检)当前各国新一轮空间竞赛正向深空拓展,被称为“袖珍地球”的火星成为新一轮空间竞争的焦点。由于各国在空间探测中一般遵循“谁先占有,谁先开发,谁先受益”的原则,多位专家预言,在未来几个世纪内,各个发达国家将在火星开发中掀起一场新的“圈地运动”。读表,回答5~6题。

5.在下述条件中火星与地球最接近的是( )

A.重力加速度大小

B.公转周期长短

C.表面温度高低

D.昼夜交替周期长短

6.人类深空探测对火星情有独钟的原因是( )

A.有生命存在

B.是距地球最近的行星

C.有昼夜交替

D.是太阳系八颗行星中与地球自然环境最相近的行星

解析:由表可知,火星与地球最接近的是自转周期,火星也是太阳系八颗行星中与地球自然环境最相近的行星,最有可能适合生命存在。

答案:5.D 6.D

如右图所示

,科学家预测,未来人类可能从地球迁移到相邻的“第二行星家园”。“第二行星家园”的“自转轴”与其公转轨道平面的夹角约为66°01′,自转周期与地球相近,质量约为地球的十分之一,有大气层。据此完成7~8题。

7.和地球相比,“第二行星家园”( )

A.表面均温更高

B.属于远日行星

C.昼夜温差更大

D.大气层厚度更大

8.在“第二行星家园”上( )

①正午太阳高度变化幅度大于地球 ②存在大气热环流 ③昼夜长短变化幅度小于地球 ④可见地球从西方“升起”

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

解析:第7题,该行星距离太阳更远,表面温度更低;紧邻地球,属于类地行星;由于质量较轻,吸附的大气层厚度较地球要薄,因而昼夜温差更大。第8题,该行星的“自转轴”与其公转轨道平面的夹角小于地球,因而正午太阳高度变化幅度大于地球;由于有大气层的存在,该行星同样存在热力环流。

答案:7.C 8.A

(2014年天津滨海新区联考)分析地震波波速的变化可以了解地球内部的圈层结构。读图,回答9~10题。

9.下列叙述正确的是( )

A.①是地壳,②是地幔,③是地核

B.在①层中的地震波波速随深度增加而增快

C.甲波由①层进入②层波速急剧上升

D.乙波无法通过地幔

10.上图中的X处即为( )

A.莫霍面

B.古登堡面

C.岩石圈与软流层交界

D.内核外核交界

解析:第9题,根据深度和波速的大小、变化可知,①为地壳和地幔,②为外核,③为内核;甲波由①层进入②层波速急剧下降;乙波为横波,在地幔中也可通过。第10题,X为地幔和地核的分界面,即古登堡面。

答案:9.B 10.B

下图为月壳与月幔地震波速度变化示意图。据此完成11~12题。

11.月球地震波与地球地震波相比较,说法错误的是( )

A.都是P波速度始终大于S波

B.都在月壳以下有突然加速的过程

C.在月球表面地震波的速度大于地球表面

D.在月球表面地震波的速度小于地球表面

12.根据图中所示内容,可以判断出( )

A.月球表面附近发生地震时有一地只能探测到P波,而没有S波

B.月球内部结构中一定有“软流层”

C.月球内部只能分为两层

D.通过图中地震波的变化,我们只能看出一个不连续界面

解析:第11题,根据所学知识,在月球表面,地震波的传播速度小于地球。第12题,月球表面附近没有气体、液体存在,所以无法找到一地只能探测到P波,而没有S波;“软流层”从图中地震波变化上无法显示出来;从题干可知,这只是表示月壳与月幔,故只能看出一个不连续界面。

答案:11.C 12.D

13.在下图中的a、b、c、d四点同时进行地震波的测定,其中最迟得到从莫霍界面传来的地震波的地点是( )

A.a点

B.b点

C.c点

D.d点

解析:a点地壳厚度最大,最迟得到从莫霍界面传来的地震波。

答案:A

下图是地球圈层间的物质交换示意图。读图,回答下题。

14.图中序号依次是( )

A.大气圈、水圈、岩石圈、生物圈

B.岩石圈、大气圈、生物圈、水圈

C.水圈、岩石圈、生物圈、大气圈

D.生物圈、水圈、岩石圈、大气圈

解析:图中①向③供水,同时又能向②进行渗透,说明是水圈;③需要供水、且能提供氧气,则是生物圈;④能降水,说明是大气圈;②接受降水和渗透,则只能是岩石圈。故选C项。

答案:C

二、综合题

15.读北美地壳厚度等值线图(单位:千米),回答下列问题。

(1)根据所学知识,世界大陆地壳的平均厚度约为________千米。大陆地壳厚度与大洋地壳厚度有何差异?

(2)图中A处的地壳厚度约为________,B处地壳的厚度约为________。

(3)北美大陆地壳厚度的分布规律是________。

解析:第(1)题,主要为教材基础知识,记住相关知识即可回答。第(2)、(3)题,根据相邻等值线之间闭合等值线区域的特征“大于大的,小于小的”,可以判断出A处的地壳厚度介于45~50

千米,B处的地壳厚度介于30~35千米,进一步可推断出北美大陆地壳厚度的分布规律。

答案:(1)33 大陆地壳较厚,大洋地壳较薄

(2)45~50

千米 30~35

千米

(3)西部、东部山地比较厚,中部较薄,大陆向大洋的过渡地区较薄

16.读地壳与地幔结构示意图,回答下列问题。

(1)A+B是________,C是________,D是 ,E+D+C是_______,F+E+D+C是________,A+B+C合称________。

(2)地壳结构的主要特点是________。

(3)被认为是岩浆发源地的圈层是________层,在图中用字母________表示。

(4)莫霍界面是字母________表示的两层之间的界面,古登堡界面是字母________表示的两层之间的界面。

解析:解答本题的关键是掌握地球内部圈层的两个分界面和主要圈层的特点。

答案:(1)地壳 上地幔顶部 软流层 上地幔 地幔 岩石圈

(2)厚薄不均,大陆部分较厚,大洋部分较薄

(3)软流 D (4)B、C F、G