4.6.1 人体对外界环境的感知 过关练习 2025-2026学年上学期初中生物人教版(2024)八年级上册

文档属性

| 名称 | 4.6.1 人体对外界环境的感知 过关练习 2025-2026学年上学期初中生物人教版(2024)八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 351.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-22 16:11:00 | ||

图片预览

文档简介

4.6.1 人体对外界环境的感知 过关练习 2025-2026学年

上学期初中生物人教版(2024)八年级上册

一、选择题

1.我们通常所说人的黑眼睛、白眼睛,实际指的是(????)

A.巩膜和角膜 B.虹膜和脉络膜

C.虹膜和角膜 D.虹膜和巩膜

2.仿生是人们根据自然界生物的结构、功能和行为获取灵感,应用于工程技术领域的一种创新方法。比如照相机是模仿人的眼睛发明创造的,照相机的暗室是指相机内部的封闭无光环境,能使人眼内形成“暗室”的结构是( )

A.视网膜 B.脉络膜 C.虹膜 D.巩膜

3.同学们在打羽毛球时,始终能看清远近移动的球,主要是因为眼球的( )

A.角膜可以前后移动 B.晶状体凸度可以调节

C.玻璃体大小可以调节 D.视网膜可以前后移动

4.骨传导耳机(不入耳)产生的声波可以直接带动颅骨产生机械振动,通过人的颅骨等结构传导至听觉感受器产生兴奋,佩戴该耳机后,声音信息不经过( )

A.听小骨、耳蜗 B.鼓膜、外耳道 C.鼓膜、耳蜗 D.耳蜗、听觉神经

5.近年来,我国近视发病率高且逐渐低龄化,这引起了人们对学生用眼卫生的高度关注。以下用眼习惯科学的是( )

A.躺卧看书 B.长时间看电子屏幕

C.边走路边看书 D.看书一段时间后远眺几分钟

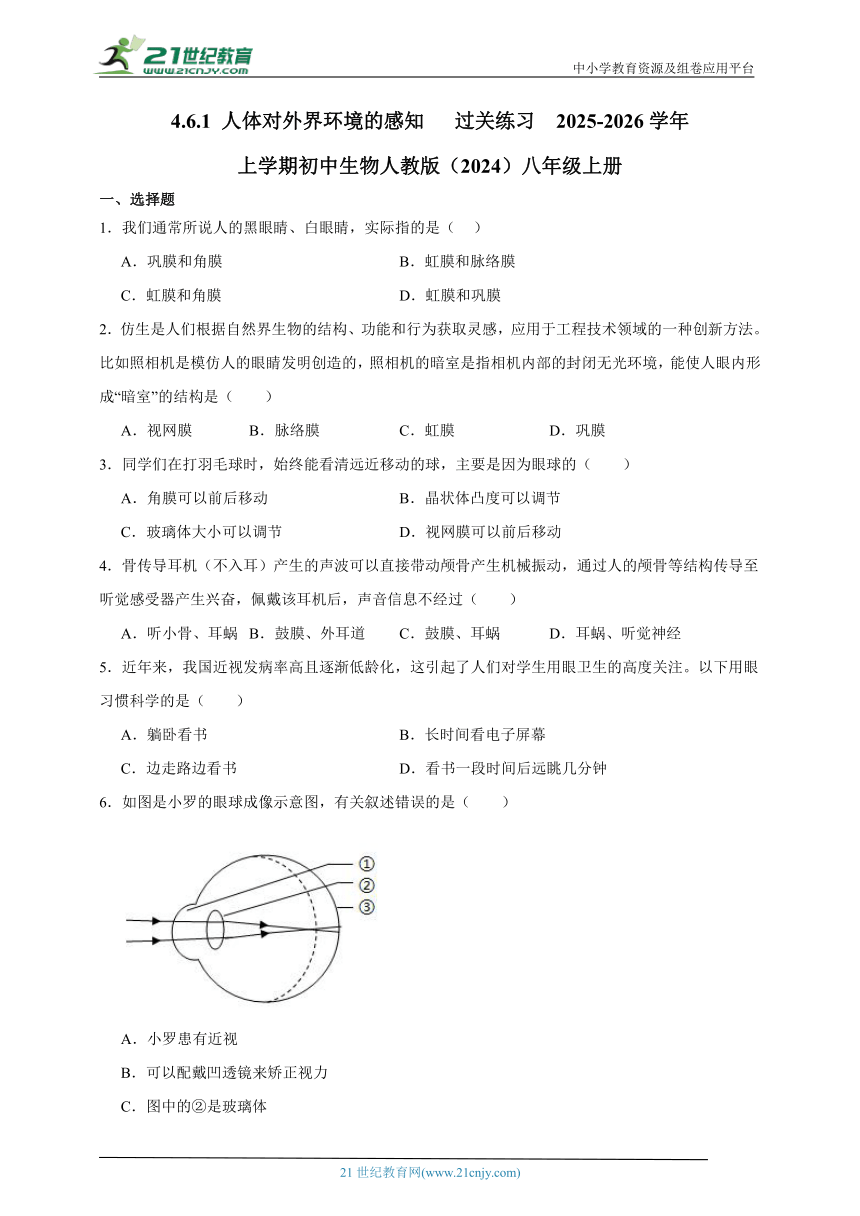

6.如图是小罗的眼球成像示意图,有关叙述错误的是( )

A.小罗患有近视

B.可以配戴凹透镜来矫正视力

C.图中的②是玻璃体

D.③能感知光线的刺激

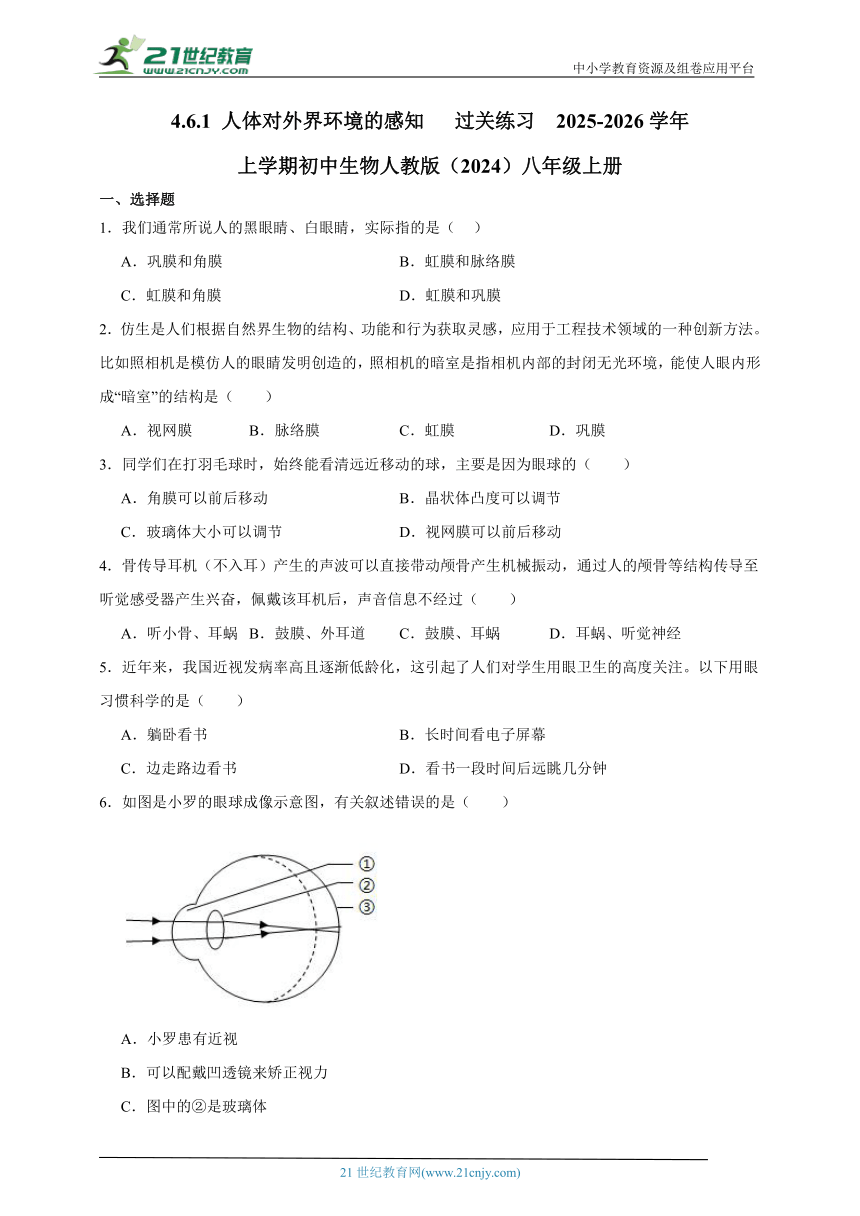

7.2025年“全国爱眼日”的宣传主题是“关注普遍的眼健康”。如图是眼球的结构示意图。下列叙述正确的是( )

A.长时间近距离看手机会使①曲度变小,形成近视

B.能调节瞳孔大小的是结构②

C.结构③无色透明,可以透过光线

D.视觉形成的部位是结构④

8.耳的健康有利于青少年准确地获取信息,下列关于保护耳部健康的说法中,错误的是( )

A.长期生活在噪声环境中的人的听觉会受到不利影响

B.鼻咽部感染,细菌可能通过咽鼓管引发中耳炎

C.不用尖锐的器具掏耳朵,以免戳伤外耳道和鼓膜

D.遇到巨大声响时,要迅速闭口或张嘴堵耳

9.视觉和听觉对于我们从外界获取信息十分重要,下列叙述正确的是( )

A.我们从外界获得的信息,大多数来自听觉

B.能感受振动并将振动转变成听觉相关信息的结构是听小骨

C.光线依次穿过角膜、瞳孔、玻璃体、晶状体到达视网膜

D.声音微弱时,用手掌托在耳后,此时手掌发挥的功能类似于耳郭

10.某同学和家人一起到电影院观看《哪吒之魔童闹海》电影,下列叙述正确的是( )

A.走进昏暗的影厅时瞳孔由大变小

B.该同学是近视眼,应戴凸透镜进行矫正

C.看电影时视觉形成于视网膜

D.形成听觉的部位是大脑皮质中的听觉中枢

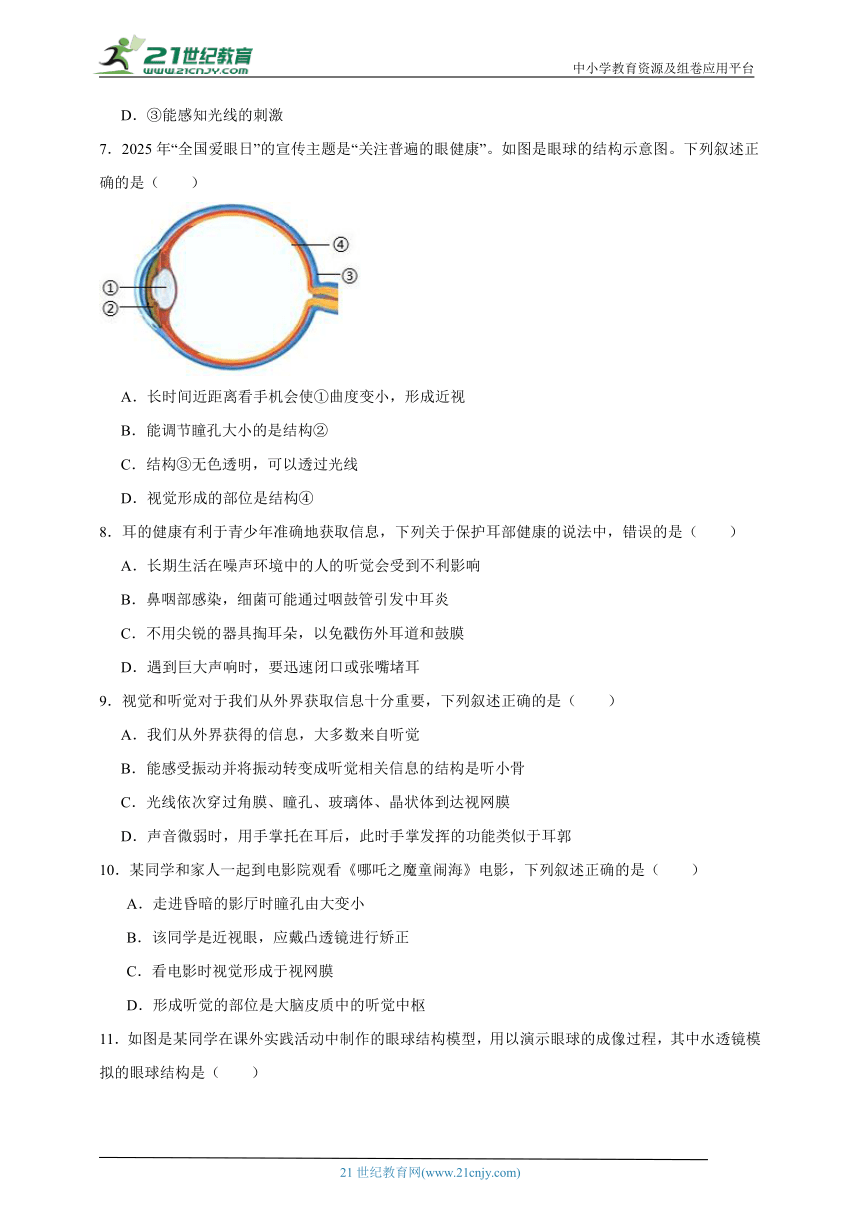

11.如图是某同学在课外实践活动中制作的眼球结构模型,用以演示眼球的成像过程,其中水透镜模拟的眼球结构是( )

A.晶状体 B.瞳孔 C.视网膜 D.玻璃体

12.耳是人体重要的感觉器官,下列做法及原理不科学的是( )

A.遇到巨大声响迅速张嘴,可保持[③]鼓膜两侧压力平衡

B.[⑦]耳蜗内有对声波敏感的感觉细胞,是听觉感受器

C.为了避免外界噪音干扰,可长时间佩戴耳机听音乐

D.鼻咽部有炎症或被感染时,要及时治疗,可避免引起中耳炎

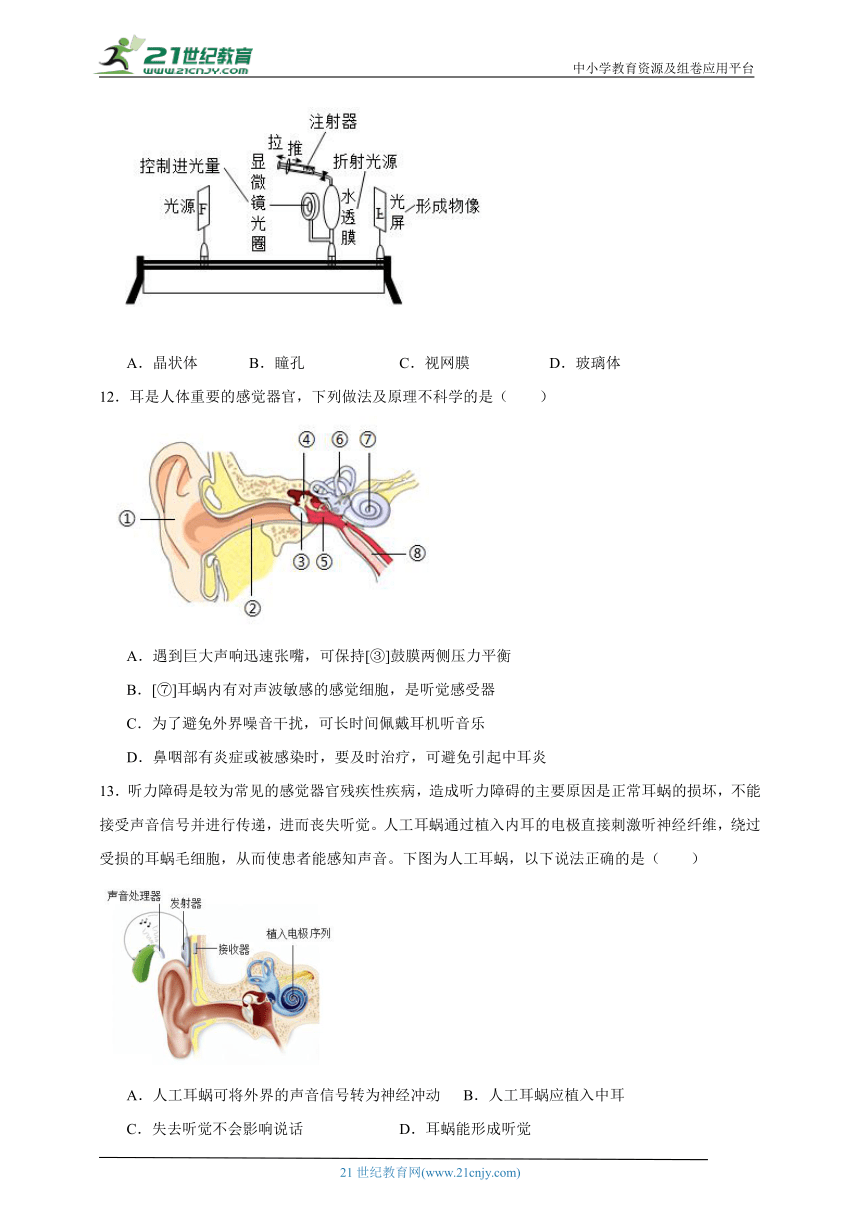

13.听力障碍是较为常见的感觉器官残疾性疾病,造成听力障碍的主要原因是正常耳蜗的损坏,不能接受声音信号并进行传递,进而丧失听觉。人工耳蜗通过植入内耳的电极直接刺激听神经纤维,绕过受损的耳蜗毛细胞,从而使患者能感知声音。下图为人工耳蜗,以下说法正确的是( )

A.人工耳蜗可将外界的声音信号转为神经冲动 B.人工耳蜗应植入中耳

C.失去听觉不会影响说话 D.耳蜗能形成听觉

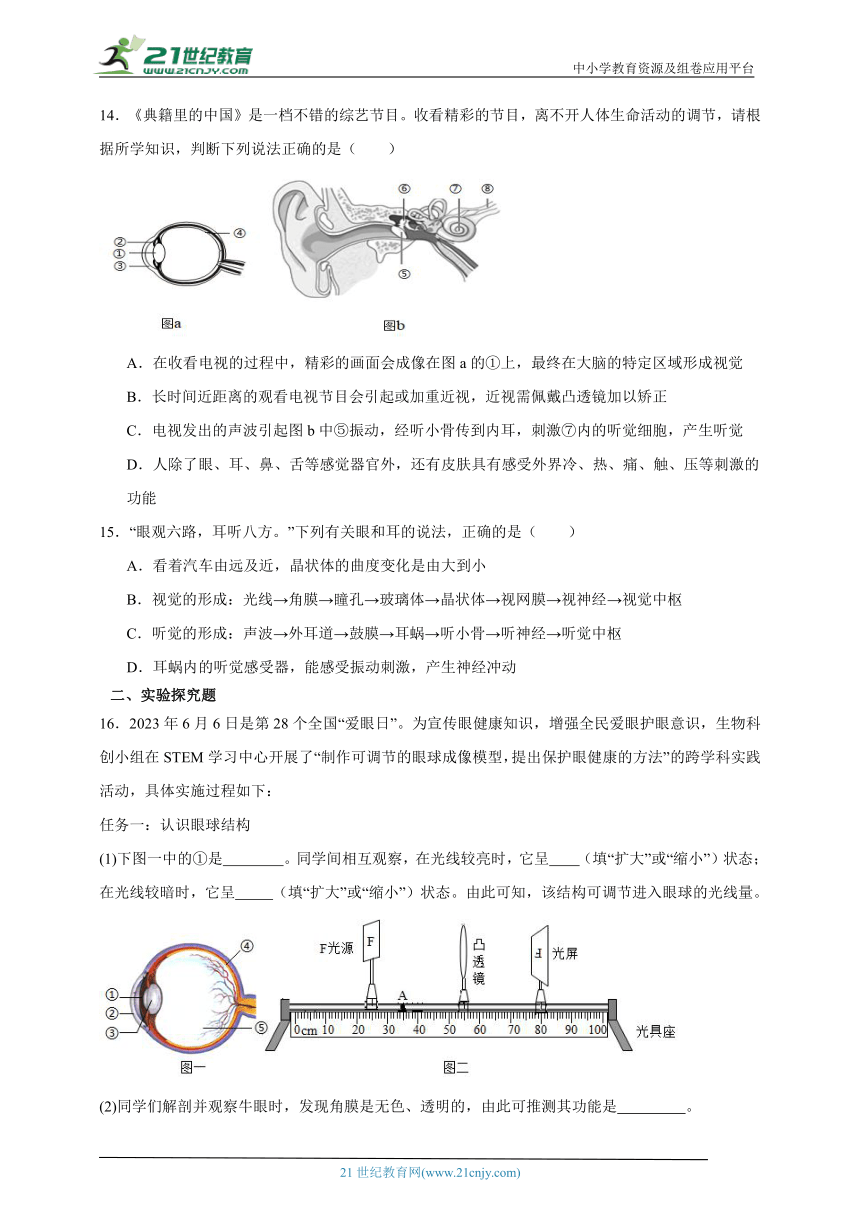

14.《典籍里的中国》是一档不错的综艺节目。收看精彩的节目,离不开人体生命活动的调节,请根据所学知识,判断下列说法正确的是( )

??

A.在收看电视的过程中,精彩的画面会成像在图a的①上,最终在大脑的特定区域形成视觉

B.长时间近距离的观看电视节目会引起或加重近视,近视需佩戴凸透镜加以矫正

C.电视发出的声波引起图b中⑤振动,经听小骨传到内耳,刺激⑦内的听觉细胞,产生听觉

D.人除了眼、耳、鼻、舌等感觉器官外,还有皮肤具有感受外界冷、热、痛、触、压等刺激的功能

15.“眼观六路,耳听八方。”下列有关眼和耳的说法,正确的是( )

A.看着汽车由远及近,晶状体的曲度变化是由大到小

B.视觉的形成:光线→角膜→瞳孔→玻璃体→晶状体→视网膜→视神经→视觉中枢

C.听觉的形成:声波→外耳道→鼓膜→耳蜗→听小骨→听神经→听觉中枢

D.耳蜗内的听觉感受器,能感受振动刺激,产生神经冲动

二、实验探究题

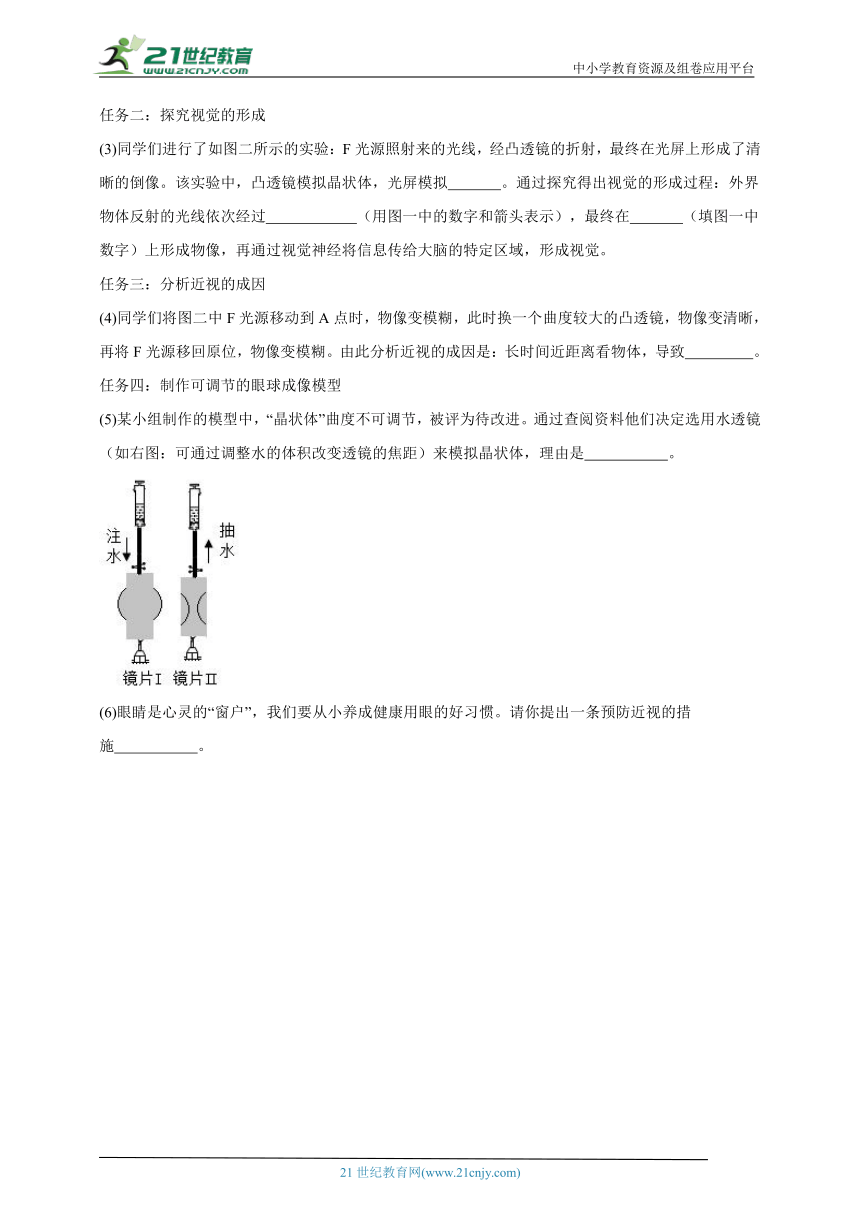

16.2023年6月6日是第28个全国“爱眼日”。为宣传眼健康知识,增强全民爱眼护眼意识,生物科创小组在STEM学习中心开展了“制作可调节的眼球成像模型,提出保护眼健康的方法”的跨学科实践活动,具体实施过程如下:

任务一:认识眼球结构

(1)下图一中的①是 。同学间相互观察,在光线较亮时,它呈 (填“扩大”或“缩小”)状态;在光线较暗时,它呈 (填“扩大”或“缩小”)状态。由此可知,该结构可调节进入眼球的光线量。

(2)同学们解剖并观察牛眼时,发现角膜是无色、透明的,由此可推测其功能是 。

任务二:探究视觉的形成

(3)同学们进行了如图二所示的实验:F光源照射来的光线,经凸透镜的折射,最终在光屏上形成了清晰的倒像。该实验中,凸透镜模拟晶状体,光屏模拟 。通过探究得出视觉的形成过程:外界物体反射的光线依次经过 (用图一中的数字和箭头表示),最终在 (填图一中数字)上形成物像,再通过视觉神经将信息传给大脑的特定区域,形成视觉。

任务三:分析近视的成因

(4)同学们将图二中F光源移动到A点时,物像变模糊,此时换一个曲度较大的凸透镜,物像变清晰,再将F光源移回原位,物像变模糊。由此分析近视的成因是:长时间近距离看物体,导致 。

任务四:制作可调节的眼球成像模型

(5)某小组制作的模型中,“晶状体”曲度不可调节,被评为待改进。通过查阅资料他们决定选用水透镜(如右图:可通过调整水的体积改变透镜的焦距)来模拟晶状体,理由是 。

(6)眼睛是心灵的“窗户”,我们要从小养成健康用眼的好习惯。请你提出一条预防近视的措施 。

参考答案

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

D

B

B

B

D

C

B

D

D

D

题号

11

12

13

14

15

答案

A

C

A

D

D

1.D

【分析】(1)眼球的结构:眼球由眼球壁和内容物组成。眼球壁包括外膜、中膜和内膜。外膜由角膜和巩膜组成;中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成;内膜是视网膜。内容物有房水、晶状体和玻璃体。

(2)角膜无色透明,富含神经末梢,光线可以透过;巩膜白色坚韧,具有保护眼球内部结构的作用,就是我们俗称的“白眼球”;虹膜有色素,中央的小孔叫瞳孔,不同人种虹膜的颜色不同,我们通常所说的黑眼睛、蓝眼睛等,实际指的是虹膜的颜色;脉络膜含有丰富的血管和色素,给视网膜提供营养,并使眼内形成一个“暗室”;视网膜含有许多对光线敏感的细胞,能感受光的刺激。??

【详解】眼球主要由角膜、虹膜、晶状体、玻璃体、视网膜等部分组成。其中,角膜是透明的,负责聚焦进入眼睛的光线;虹膜则含有色素,决定了眼睛的颜色(即我们通常所说的“黑眼睛”的部分);巩膜是眼球的白色外层,保护眼球内部结构,并作为眼球的支撑(即“白眼睛”的部分),在日常语境中,“白眼睛”更多指的是巩膜暴露的部分,而非整个巩膜,故D符合题意,ABC不符合题意。

故选D。

2.B

【分析】人眼中形成“暗室”的结构需具备吸收多余光线、避免光线散射的功能。

【详解】A.视网膜是感光结构,相当于相机的成像元件,与“暗室”功能无关,A不符合题意。

B.脉络膜富含黑色素,能吸收眼内散射光线,确保成像清晰,类似相机的暗室,B符合题意。

C.虹膜调节瞳孔大小(类似光圈),不直接形成暗室,C不符合题意。

D.巩膜为白色保护层,不参与光线吸收,D不符合题意。

故选B。

3.B

【分析】视觉形成的过程是:外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像,物像刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。

【详解】A.角膜是眼球的前部透明组织,主要功能是折射进入眼球的光线,但它并不能前后移动来调节焦距,A不符合题意。

B.晶状体是眼球内的一个重要结构,它像一个可调的透镜,可以通过改变其凸度来调节焦距,从而使人能够看清远近不同的物体。当看近处物体时,晶状体变得更凸,以增加对光线的折射能力,使光线能够准确地聚焦在视网膜上。反之,当看远处物体时,晶状体则相对变平,B符合题意。

C.玻璃体是眼球内的一个透明胶状物质,它填充在晶状体和视网膜之间,主要起支撑和维持眼球形状的作用,其大小并不能调节焦距,C不符合题意。

D.视网膜是眼球内壁的一层感光细胞组成的薄膜,它能够接收并转化光线为神经信号,然后传递到大脑进行处理。但视网膜本身并不能前后移动来调节焦距,D不符合题意。

故选B。

4.B

【分析】听觉的形成:外界声波经过外耳道传导鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给大脑的一定区域(听觉中枢),产生了听觉。

【详解】AC.骨传导耳机产生的振动虽然不经过鼓膜和外耳道,但最终还是会将振动传递到内耳的耳蜗,刺激耳蜗内的听觉感受器产生神经冲动,只是传递途径与空气传导不同,并非不经过耳蜗,AC错误。

B.骨传导耳机产生的声波直接带动颅骨振动,声音信息不经过外耳道,也不引起鼓膜的振动,而是直接通过颅骨等结构传导至听觉感受器,所以声音信息不经过鼓膜和外耳道,B正确。

D.骨传导耳机产生的振动会刺激耳蜗内的听觉感受器,使其产生神经冲动,神经冲动再通过听觉神经传递到大脑皮层的听觉中枢,所以声音信息会经过耳蜗和听觉神经,并非不经过它们,D错误。

故选B。

5.D

【分析】预防近视,要做到“三要四不看”,读书姿势要正确,眼与书的距离要在33cm左右;看书、看电视或使用电脑一小时后要休息一下,要远眺几分钟;要定期检查视力,认真做眼保健操;不在直射的强光下看书;不在光线暗的地方看书;不躺卧看书;不走路看书。

【详解】A.躺卧看书易导致眼睛与书本距离不当,增加视疲劳,A不符合题意。

B.长时间看电子屏幕会使睫状肌持续紧张,易引发近视,B不符合题意。

C.走路时看书,晃动环境加重眼睛调节负担,C不符合题意。

D.远眺可使睫状肌放松,缓解视疲劳,符合科学用眼习惯,D符合题意。

故选D。

6.C

【分析】图中①角膜,②晶状体,③视网膜。

【详解】A.近视的特征是成像在视网膜前方,图中若显示光线聚焦在视网膜前,故A正确。

B.近视矫正需用凹透镜发散光线,使成像后移至视网膜上,故B正确。

C.②为晶状体,能折射光线,故C错误。

D.③视网膜上有感光细胞,能感知光线的刺激,故D正确。

故选C。

7.B

【分析】图中:①晶状体,②虹膜,③巩膜,④视网膜。

【详解】A.长时间近距离看手机,睫状体持续收缩,会使①晶状体曲度变大,物像落在视网膜前方,形成近视,故A错误。

B.②虹膜能够调节瞳孔大小,可控制进入眼球内部光线的多少,故B正确。

C.③巩膜含有丰富血管和色素,颜色为白色,主要作用是营养眼球并遮光,不透明,不能透过光线,故C错误。

D.④视网膜上有感光细胞,能接受光刺激产生神经冲动,但视觉形成部位是大脑皮层的视觉中枢,故D错误。

故选B。

8.D

【分析】耳的结构包括外耳、中耳和内耳。 外耳包括耳廓和外耳道,耳廓有收集声波的作用,外耳道将声波传至鼓膜。 中耳包括鼓膜、鼓室和听小骨。鼓膜把声波振动转为机械振动;鼓室容纳听小骨,维持鼓膜两侧气压的平衡;听小骨把鼓膜的振动扩大并传到内耳。 内耳包括半规管、前庭和耳蜗。前庭和半规管里有感受头部位置变动的位觉感受器,与身体的平衡有关 ;耳蜗内含有听觉感受器,受振动刺激能产生神经冲动。神经冲动通过听觉神经传递到大脑皮层特定区域,形成听觉。

【详解】A.长期噪声会损伤耳蜗内的听觉感受器,导致听力下降,故A正确。

B.咽鼓管是连接咽部和鼓室的管道,当鼻咽部感染时,细菌可能通过咽鼓管进入鼓室,引起中耳炎,B正确。

C.用尖锐的东西挖耳朵容易使鼓膜和外耳道受损,因此不要用尖锐的东西挖耳朵,C正确。

D.遇巨大声响时,正确做法是张嘴或闭嘴同时堵耳,仅“闭口”未堵耳无法平衡鼓膜内外压力,描述不严谨,故D错误。

故选D。

9.D

【分析】视觉和听觉的形成涉及眼球和耳的结构功能。视觉形成中光线经过角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体到达视网膜;听觉形成中,耳蜗将振动转化为神经冲动,耳郭收集声波。

【详解】A.人类从外界获得的信息大部分来自视觉而非听觉,故A错误。

B.能感受振动并将振动转变成听觉有关信息的结构是耳蜗,耳蜗内有听觉感受器,能接受振动刺激产生神经冲动。听小骨的作用是传导和放大鼓膜的振动,故B错误。

C.光线路径应为角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体,选项顺序错误,故C错误。

D.耳郭的作用是收集声波,声音微弱时,用手掌托在耳后,能增大收集声波的面积,此时手掌发挥的功能类似于耳郭,故D正确。

故选D。

10.D

【分析】(1)虹膜中央有瞳孔,瞳孔的大小可以调节,能够控制进入眼球内的光线。强光下瞳孔缩小,减少进入眼内的光量,以保护视网膜不受过强的刺激;弱光下瞳孔扩大,增加进入眼内的光量,使视网膜得到足够光的刺激。

(2)如果晶状体的凸度过大,或眼球前后径过长,远处物体反射来的光线通过晶状体折射后形成的物像就会落在视网膜的前方,导致看不清远处的物体,形成近视眼,可配戴凹透镜加以矫正。

【详解】A.光线强,瞳孔变小;光线弱,瞳孔变大。从明亮的室外刚进入昏暗的电影放映厅时,瞳孔由小变大,使进入眼球的光线增多,才能看清室内的物体,A错误。

B.近视眼是晶状体曲度变大,会聚能力增强,应佩戴发散透镜使光线推迟会聚,因凹透镜对光线有发散作用,所以近视眼应该配戴凹透镜才能看清远处的物体,B错误。

CD.外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像,物像刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。所以产生视觉的部位是大脑皮层的视觉中枢,物像形成于视网膜,C错误,D正确。

故选D。

11.A

【分析】(1)眼球的结构与功能:眼球由眼球壁和内容物组成,眼球壁包括外膜、中膜和内膜,外膜由无色透明的角膜和白色坚韧的巩膜组成;中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成;内膜是含有感光细胞的视网膜;内容物由房水、晶状体、玻璃体组成。晶状体是一个富有弹性的双凸透镜状结构,它的曲度可以调节,能折射光线,使物像清晰地落在视网膜上。瞳孔能调节进入眼内的光量。视网膜是视觉感受器所在部位,能感受光的刺激并产生神经冲动。玻璃体是无色透明的胶状物质,对眼球有支持作用。

(2)题图模型中,水透镜模拟眼球的晶状体,对光线起折射作用;显微镜光圈模拟了瞳孔,能够控制进光量;拉推注射器能够改变水透镜的曲度,模拟了睫状体的功能;光屏模拟的是眼球的视网膜,能承接物像。

【详解】A.在眼球成像过程中,晶状体对光线起折射作用,能使外界物体反射来的光线经过折射后,在视网膜上形成清晰的物像。在该模型中,水透镜同样起到对光线折射的作用,模拟的就是眼球的晶状体,通过拉推注射器改变水透镜曲度,类似晶状体曲度的调节,A正确。

B.模型中的显微镜光圈模拟的是瞳孔,其功能是控制进光量,而不是水透镜模拟的结构,B错误。

C.光屏模拟的是视网膜,它的作用是承接经过水透镜折射后形成的物像,并非水透镜模拟的结构,C错误。

D.玻璃体主要起支持眼球的作用,不具有像水透镜那样对光线折射并调节曲度的功能,所以水透镜不是模拟玻璃体,D错误。

故选A。

12.C

【分析】图中①耳郭,②外耳道,③鼓膜,④听小骨,⑤鼓室,⑥半规管,⑦耳蜗,⑧咽鼓管。

【详解】A.遇到巨大声响迅速张嘴可平衡③鼓膜两侧压力(通过咽鼓管),防止鼓膜破裂,故A正确。

B.⑦耳蜗内的毛细胞是听觉感受器,负责将声波转化为神经信号,被称为听觉感受器,故B正确。

C.长时间佩戴耳机会对听力造成损害,可能导致噪声性耳聋。耳机音量过高或使用时间过长会损伤耳蜗内毛细胞,破坏听觉功能,故C错误。

D.鼻咽部炎症可能通过咽鼓管蔓延至中耳,引发中耳炎,因此鼻咽部有炎症或被感染时,要及时治疗,可避免引起中耳炎,故D正确。

故选C。

13.A

【分析】耳分为外耳、中耳和内耳。外耳包括耳郭和外耳道,耳郭有收集声波的作用,外耳道经声波传到鼓膜;中耳包括鼓膜和听小骨,鼓膜能将声波转变为机械振动,听小骨能将振动传到内耳;内耳包括半规管、前庭和耳蜗,半规管能探测头部运动的方向,耳蜗内有听觉感受器,感受振动刺激,产生神经冲动。

【详解】A.人工耳蜗是一种电子装置,它通过植入内耳的电极直接刺激听神经纤维,绕过受损的耳蜗毛细胞,将外界声音信号转换为神经冲动,使患者能感知声音。可见,人工耳蜗可将外界的声音信号转为神经冲动,A正确

B.结合材料和题图可知,人工耳蜗应植入内耳,而非中耳,B错误。

C.失去听觉后,患者无法听到自己说话的声音,难以准确调整发音,会影响说话,C错误。

D.听觉形成过程:外界声波→外耳道→鼓膜(产生振动)→听小骨→耳蜗(听觉感受器)→听神经→大脑的听觉中枢(产生听觉)。可见,听觉在大脑皮层的听觉中枢形成,耳蜗只是接受振动刺激产生神经冲动,不能形成听觉,D错误。

故选A。

14.D

【分析】图a中,①晶状体,②虹膜,③角膜,④视网膜。图b中,⑤鼓膜,⑥听小骨,⑦耳蜗,⑧听神经。

【详解】A. 在收看电视的过程中,精彩的画面首先通过角膜、瞳孔等结构进入眼睛,并最终在图a的④视网膜上形成清晰的物像。视网膜上的感光细胞将光信号转化为神经信号,通过视神经传递到大脑的视觉中枢,最终形成视觉,A错误。

B.长时间近距离观看电视节目会导致眼睛过度调节,晶状体长时间处于紧张状态,容易引起或加重近视。近视是由于眼球的屈光能力过强,使得远处的物体无法在视网膜上清晰成像。为了矫正近视,需要佩戴凹透镜,而不是凸透镜。凹透镜能够使光线发散,使远处的物体能够在视网膜上清晰成像,B错误。

C. 电视发出的声波首先引起图b中的⑤鼓膜的振动,然后通过听小骨传到内耳。在内耳中,声波刺激⑦耳蜗内的听觉感受器,产生神经信号。这些信号通过听神经传递到大脑的听觉中枢,最终形成听觉,而不是在耳蜗内形成听觉,C错误。

D. 人体除了眼、耳、鼻、舌等专门的感觉器官外,皮肤也具有重要的感受功能。皮肤能够感受外界的冷、热、痛、触、压等刺激,并将这些刺激转化为神经信号传递到大脑进行处理,D正确。

故选D。

15.D

【分析】视觉的形成是光线经眼球折光系统(角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体)在视网膜成像,神经冲动经视神经传至大脑视觉中枢产生;听觉的形成是声波经外耳、中耳传导至耳蜗,听觉感受器产生神经冲动经听神经传至大脑听觉中枢形成。

【详解】A.看远处物体时,晶状体曲度较小;看近处物体时,晶状体曲度变大。汽车由远及近,晶状体曲度应“由小到大”,以调节焦距使物像清晰落在视网膜上,故A错误。

B.视觉的形成正确路径为:光线→角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜→视神经→视觉中枢。晶状体位于玻璃体前方,需先经晶状体折射,再通过玻璃体到达视网膜,故B错误。

C.听觉的形成正确路径为:声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→听觉中枢。听小骨位于鼓膜与耳蜗之间,需先将鼓膜的振动通过听小骨传导至耳蜗,而非直接经鼓膜到耳蜗,故C错误。

D.耳蜗内有听觉感受器(听觉毛细胞),当听小骨传导的振动刺激耳蜗内的液体和毛细胞时,毛细胞产生神经冲动,经听神经传至听觉中枢形成听觉,故D正确。

故选D。

16.(1) 瞳孔 缩小 扩大

(2)利于光线的透入,是光线进入眼球的通道

(3) 视网膜 ②→①→③→⑤→④ ④

(4)晶状体的凸度过大,或眼球前后径过长

(5)可调节曲度的变化

(6)读书写字的姿势要正确;看书写字40分钟后要到室外活动或向远处眺望一会儿;要认真做眼保健操,所按穴位要准确(答出一条或其他合理答案即可得分)

【分析】分析图可知:①瞳孔、②角膜、③晶状体、④视网膜、⑤玻璃体。

【详解】(1)图中①是瞳孔,人眼睛内虹膜中心的小圆孔,为光线进入眼睛的通道。瞳孔的大小可以调节,能够控制进入眼球内的光线。强光下瞳孔缩小,减少进入眼内的光量,以保护视网膜不受过强的刺激;弱光下瞳孔扩大,增加进入眼内的光量,使视网膜得到足够光的刺激。

(2)角膜是无色透明的,利于光线的透入,光线进入眼球的通道。

(3)视觉形成的过程是外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像,物像刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。即:角膜→房水→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜→视神经→大脑皮层(的视觉中枢)。实验中凸透镜模拟晶状体,光屏模拟视网膜,通过探究得出视觉的形成过程:外界物体反射的光线依次经过②→①→③→⑤→④,最终在④上形成物像,再通过视觉神经将信息传给大脑的特定区域,形成视觉。

(4)如果晶状体的凸度过大,或眼球前后径过长,远处物体反射来的光线通过晶状体折射后形成的物像就会落在视网膜的前方,导致看不清远处的物体,形成近视眼。近视眼戴凹透镜加以矫正。因此,同学们将图二中F光源移动到A点时,物像变模糊,此时换一个曲度较大的凸透镜,物像变清晰,再将F光源移回原位,物像变模糊。由此分析近视的成因是:长时间近距离看物体,导致晶状体的凸度过大或眼球前后径过长。

(5)凸透镜不能调节曲度的变化。因此,建议他们选用水透镜来模拟晶状体,理由是可调节曲度的变化。

(6)眼睛是获得外界信息的重要窗口,预防近视、爱护眼睛要从小做起、从自身做起养成良好的用眼卫生习惯。预防近视,做到三要:①读书写字的姿势要正确。②看书写字40分钟后要到室外活动或向远处眺望一会儿 ;③要认真做眼保健操,所按穴位要准确。

上学期初中生物人教版(2024)八年级上册

一、选择题

1.我们通常所说人的黑眼睛、白眼睛,实际指的是(????)

A.巩膜和角膜 B.虹膜和脉络膜

C.虹膜和角膜 D.虹膜和巩膜

2.仿生是人们根据自然界生物的结构、功能和行为获取灵感,应用于工程技术领域的一种创新方法。比如照相机是模仿人的眼睛发明创造的,照相机的暗室是指相机内部的封闭无光环境,能使人眼内形成“暗室”的结构是( )

A.视网膜 B.脉络膜 C.虹膜 D.巩膜

3.同学们在打羽毛球时,始终能看清远近移动的球,主要是因为眼球的( )

A.角膜可以前后移动 B.晶状体凸度可以调节

C.玻璃体大小可以调节 D.视网膜可以前后移动

4.骨传导耳机(不入耳)产生的声波可以直接带动颅骨产生机械振动,通过人的颅骨等结构传导至听觉感受器产生兴奋,佩戴该耳机后,声音信息不经过( )

A.听小骨、耳蜗 B.鼓膜、外耳道 C.鼓膜、耳蜗 D.耳蜗、听觉神经

5.近年来,我国近视发病率高且逐渐低龄化,这引起了人们对学生用眼卫生的高度关注。以下用眼习惯科学的是( )

A.躺卧看书 B.长时间看电子屏幕

C.边走路边看书 D.看书一段时间后远眺几分钟

6.如图是小罗的眼球成像示意图,有关叙述错误的是( )

A.小罗患有近视

B.可以配戴凹透镜来矫正视力

C.图中的②是玻璃体

D.③能感知光线的刺激

7.2025年“全国爱眼日”的宣传主题是“关注普遍的眼健康”。如图是眼球的结构示意图。下列叙述正确的是( )

A.长时间近距离看手机会使①曲度变小,形成近视

B.能调节瞳孔大小的是结构②

C.结构③无色透明,可以透过光线

D.视觉形成的部位是结构④

8.耳的健康有利于青少年准确地获取信息,下列关于保护耳部健康的说法中,错误的是( )

A.长期生活在噪声环境中的人的听觉会受到不利影响

B.鼻咽部感染,细菌可能通过咽鼓管引发中耳炎

C.不用尖锐的器具掏耳朵,以免戳伤外耳道和鼓膜

D.遇到巨大声响时,要迅速闭口或张嘴堵耳

9.视觉和听觉对于我们从外界获取信息十分重要,下列叙述正确的是( )

A.我们从外界获得的信息,大多数来自听觉

B.能感受振动并将振动转变成听觉相关信息的结构是听小骨

C.光线依次穿过角膜、瞳孔、玻璃体、晶状体到达视网膜

D.声音微弱时,用手掌托在耳后,此时手掌发挥的功能类似于耳郭

10.某同学和家人一起到电影院观看《哪吒之魔童闹海》电影,下列叙述正确的是( )

A.走进昏暗的影厅时瞳孔由大变小

B.该同学是近视眼,应戴凸透镜进行矫正

C.看电影时视觉形成于视网膜

D.形成听觉的部位是大脑皮质中的听觉中枢

11.如图是某同学在课外实践活动中制作的眼球结构模型,用以演示眼球的成像过程,其中水透镜模拟的眼球结构是( )

A.晶状体 B.瞳孔 C.视网膜 D.玻璃体

12.耳是人体重要的感觉器官,下列做法及原理不科学的是( )

A.遇到巨大声响迅速张嘴,可保持[③]鼓膜两侧压力平衡

B.[⑦]耳蜗内有对声波敏感的感觉细胞,是听觉感受器

C.为了避免外界噪音干扰,可长时间佩戴耳机听音乐

D.鼻咽部有炎症或被感染时,要及时治疗,可避免引起中耳炎

13.听力障碍是较为常见的感觉器官残疾性疾病,造成听力障碍的主要原因是正常耳蜗的损坏,不能接受声音信号并进行传递,进而丧失听觉。人工耳蜗通过植入内耳的电极直接刺激听神经纤维,绕过受损的耳蜗毛细胞,从而使患者能感知声音。下图为人工耳蜗,以下说法正确的是( )

A.人工耳蜗可将外界的声音信号转为神经冲动 B.人工耳蜗应植入中耳

C.失去听觉不会影响说话 D.耳蜗能形成听觉

14.《典籍里的中国》是一档不错的综艺节目。收看精彩的节目,离不开人体生命活动的调节,请根据所学知识,判断下列说法正确的是( )

??

A.在收看电视的过程中,精彩的画面会成像在图a的①上,最终在大脑的特定区域形成视觉

B.长时间近距离的观看电视节目会引起或加重近视,近视需佩戴凸透镜加以矫正

C.电视发出的声波引起图b中⑤振动,经听小骨传到内耳,刺激⑦内的听觉细胞,产生听觉

D.人除了眼、耳、鼻、舌等感觉器官外,还有皮肤具有感受外界冷、热、痛、触、压等刺激的功能

15.“眼观六路,耳听八方。”下列有关眼和耳的说法,正确的是( )

A.看着汽车由远及近,晶状体的曲度变化是由大到小

B.视觉的形成:光线→角膜→瞳孔→玻璃体→晶状体→视网膜→视神经→视觉中枢

C.听觉的形成:声波→外耳道→鼓膜→耳蜗→听小骨→听神经→听觉中枢

D.耳蜗内的听觉感受器,能感受振动刺激,产生神经冲动

二、实验探究题

16.2023年6月6日是第28个全国“爱眼日”。为宣传眼健康知识,增强全民爱眼护眼意识,生物科创小组在STEM学习中心开展了“制作可调节的眼球成像模型,提出保护眼健康的方法”的跨学科实践活动,具体实施过程如下:

任务一:认识眼球结构

(1)下图一中的①是 。同学间相互观察,在光线较亮时,它呈 (填“扩大”或“缩小”)状态;在光线较暗时,它呈 (填“扩大”或“缩小”)状态。由此可知,该结构可调节进入眼球的光线量。

(2)同学们解剖并观察牛眼时,发现角膜是无色、透明的,由此可推测其功能是 。

任务二:探究视觉的形成

(3)同学们进行了如图二所示的实验:F光源照射来的光线,经凸透镜的折射,最终在光屏上形成了清晰的倒像。该实验中,凸透镜模拟晶状体,光屏模拟 。通过探究得出视觉的形成过程:外界物体反射的光线依次经过 (用图一中的数字和箭头表示),最终在 (填图一中数字)上形成物像,再通过视觉神经将信息传给大脑的特定区域,形成视觉。

任务三:分析近视的成因

(4)同学们将图二中F光源移动到A点时,物像变模糊,此时换一个曲度较大的凸透镜,物像变清晰,再将F光源移回原位,物像变模糊。由此分析近视的成因是:长时间近距离看物体,导致 。

任务四:制作可调节的眼球成像模型

(5)某小组制作的模型中,“晶状体”曲度不可调节,被评为待改进。通过查阅资料他们决定选用水透镜(如右图:可通过调整水的体积改变透镜的焦距)来模拟晶状体,理由是 。

(6)眼睛是心灵的“窗户”,我们要从小养成健康用眼的好习惯。请你提出一条预防近视的措施 。

参考答案

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

D

B

B

B

D

C

B

D

D

D

题号

11

12

13

14

15

答案

A

C

A

D

D

1.D

【分析】(1)眼球的结构:眼球由眼球壁和内容物组成。眼球壁包括外膜、中膜和内膜。外膜由角膜和巩膜组成;中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成;内膜是视网膜。内容物有房水、晶状体和玻璃体。

(2)角膜无色透明,富含神经末梢,光线可以透过;巩膜白色坚韧,具有保护眼球内部结构的作用,就是我们俗称的“白眼球”;虹膜有色素,中央的小孔叫瞳孔,不同人种虹膜的颜色不同,我们通常所说的黑眼睛、蓝眼睛等,实际指的是虹膜的颜色;脉络膜含有丰富的血管和色素,给视网膜提供营养,并使眼内形成一个“暗室”;视网膜含有许多对光线敏感的细胞,能感受光的刺激。??

【详解】眼球主要由角膜、虹膜、晶状体、玻璃体、视网膜等部分组成。其中,角膜是透明的,负责聚焦进入眼睛的光线;虹膜则含有色素,决定了眼睛的颜色(即我们通常所说的“黑眼睛”的部分);巩膜是眼球的白色外层,保护眼球内部结构,并作为眼球的支撑(即“白眼睛”的部分),在日常语境中,“白眼睛”更多指的是巩膜暴露的部分,而非整个巩膜,故D符合题意,ABC不符合题意。

故选D。

2.B

【分析】人眼中形成“暗室”的结构需具备吸收多余光线、避免光线散射的功能。

【详解】A.视网膜是感光结构,相当于相机的成像元件,与“暗室”功能无关,A不符合题意。

B.脉络膜富含黑色素,能吸收眼内散射光线,确保成像清晰,类似相机的暗室,B符合题意。

C.虹膜调节瞳孔大小(类似光圈),不直接形成暗室,C不符合题意。

D.巩膜为白色保护层,不参与光线吸收,D不符合题意。

故选B。

3.B

【分析】视觉形成的过程是:外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像,物像刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。

【详解】A.角膜是眼球的前部透明组织,主要功能是折射进入眼球的光线,但它并不能前后移动来调节焦距,A不符合题意。

B.晶状体是眼球内的一个重要结构,它像一个可调的透镜,可以通过改变其凸度来调节焦距,从而使人能够看清远近不同的物体。当看近处物体时,晶状体变得更凸,以增加对光线的折射能力,使光线能够准确地聚焦在视网膜上。反之,当看远处物体时,晶状体则相对变平,B符合题意。

C.玻璃体是眼球内的一个透明胶状物质,它填充在晶状体和视网膜之间,主要起支撑和维持眼球形状的作用,其大小并不能调节焦距,C不符合题意。

D.视网膜是眼球内壁的一层感光细胞组成的薄膜,它能够接收并转化光线为神经信号,然后传递到大脑进行处理。但视网膜本身并不能前后移动来调节焦距,D不符合题意。

故选B。

4.B

【分析】听觉的形成:外界声波经过外耳道传导鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过听觉神经传给大脑的一定区域(听觉中枢),产生了听觉。

【详解】AC.骨传导耳机产生的振动虽然不经过鼓膜和外耳道,但最终还是会将振动传递到内耳的耳蜗,刺激耳蜗内的听觉感受器产生神经冲动,只是传递途径与空气传导不同,并非不经过耳蜗,AC错误。

B.骨传导耳机产生的声波直接带动颅骨振动,声音信息不经过外耳道,也不引起鼓膜的振动,而是直接通过颅骨等结构传导至听觉感受器,所以声音信息不经过鼓膜和外耳道,B正确。

D.骨传导耳机产生的振动会刺激耳蜗内的听觉感受器,使其产生神经冲动,神经冲动再通过听觉神经传递到大脑皮层的听觉中枢,所以声音信息会经过耳蜗和听觉神经,并非不经过它们,D错误。

故选B。

5.D

【分析】预防近视,要做到“三要四不看”,读书姿势要正确,眼与书的距离要在33cm左右;看书、看电视或使用电脑一小时后要休息一下,要远眺几分钟;要定期检查视力,认真做眼保健操;不在直射的强光下看书;不在光线暗的地方看书;不躺卧看书;不走路看书。

【详解】A.躺卧看书易导致眼睛与书本距离不当,增加视疲劳,A不符合题意。

B.长时间看电子屏幕会使睫状肌持续紧张,易引发近视,B不符合题意。

C.走路时看书,晃动环境加重眼睛调节负担,C不符合题意。

D.远眺可使睫状肌放松,缓解视疲劳,符合科学用眼习惯,D符合题意。

故选D。

6.C

【分析】图中①角膜,②晶状体,③视网膜。

【详解】A.近视的特征是成像在视网膜前方,图中若显示光线聚焦在视网膜前,故A正确。

B.近视矫正需用凹透镜发散光线,使成像后移至视网膜上,故B正确。

C.②为晶状体,能折射光线,故C错误。

D.③视网膜上有感光细胞,能感知光线的刺激,故D正确。

故选C。

7.B

【分析】图中:①晶状体,②虹膜,③巩膜,④视网膜。

【详解】A.长时间近距离看手机,睫状体持续收缩,会使①晶状体曲度变大,物像落在视网膜前方,形成近视,故A错误。

B.②虹膜能够调节瞳孔大小,可控制进入眼球内部光线的多少,故B正确。

C.③巩膜含有丰富血管和色素,颜色为白色,主要作用是营养眼球并遮光,不透明,不能透过光线,故C错误。

D.④视网膜上有感光细胞,能接受光刺激产生神经冲动,但视觉形成部位是大脑皮层的视觉中枢,故D错误。

故选B。

8.D

【分析】耳的结构包括外耳、中耳和内耳。 外耳包括耳廓和外耳道,耳廓有收集声波的作用,外耳道将声波传至鼓膜。 中耳包括鼓膜、鼓室和听小骨。鼓膜把声波振动转为机械振动;鼓室容纳听小骨,维持鼓膜两侧气压的平衡;听小骨把鼓膜的振动扩大并传到内耳。 内耳包括半规管、前庭和耳蜗。前庭和半规管里有感受头部位置变动的位觉感受器,与身体的平衡有关 ;耳蜗内含有听觉感受器,受振动刺激能产生神经冲动。神经冲动通过听觉神经传递到大脑皮层特定区域,形成听觉。

【详解】A.长期噪声会损伤耳蜗内的听觉感受器,导致听力下降,故A正确。

B.咽鼓管是连接咽部和鼓室的管道,当鼻咽部感染时,细菌可能通过咽鼓管进入鼓室,引起中耳炎,B正确。

C.用尖锐的东西挖耳朵容易使鼓膜和外耳道受损,因此不要用尖锐的东西挖耳朵,C正确。

D.遇巨大声响时,正确做法是张嘴或闭嘴同时堵耳,仅“闭口”未堵耳无法平衡鼓膜内外压力,描述不严谨,故D错误。

故选D。

9.D

【分析】视觉和听觉的形成涉及眼球和耳的结构功能。视觉形成中光线经过角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体到达视网膜;听觉形成中,耳蜗将振动转化为神经冲动,耳郭收集声波。

【详解】A.人类从外界获得的信息大部分来自视觉而非听觉,故A错误。

B.能感受振动并将振动转变成听觉有关信息的结构是耳蜗,耳蜗内有听觉感受器,能接受振动刺激产生神经冲动。听小骨的作用是传导和放大鼓膜的振动,故B错误。

C.光线路径应为角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体,选项顺序错误,故C错误。

D.耳郭的作用是收集声波,声音微弱时,用手掌托在耳后,能增大收集声波的面积,此时手掌发挥的功能类似于耳郭,故D正确。

故选D。

10.D

【分析】(1)虹膜中央有瞳孔,瞳孔的大小可以调节,能够控制进入眼球内的光线。强光下瞳孔缩小,减少进入眼内的光量,以保护视网膜不受过强的刺激;弱光下瞳孔扩大,增加进入眼内的光量,使视网膜得到足够光的刺激。

(2)如果晶状体的凸度过大,或眼球前后径过长,远处物体反射来的光线通过晶状体折射后形成的物像就会落在视网膜的前方,导致看不清远处的物体,形成近视眼,可配戴凹透镜加以矫正。

【详解】A.光线强,瞳孔变小;光线弱,瞳孔变大。从明亮的室外刚进入昏暗的电影放映厅时,瞳孔由小变大,使进入眼球的光线增多,才能看清室内的物体,A错误。

B.近视眼是晶状体曲度变大,会聚能力增强,应佩戴发散透镜使光线推迟会聚,因凹透镜对光线有发散作用,所以近视眼应该配戴凹透镜才能看清远处的物体,B错误。

CD.外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像,物像刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。所以产生视觉的部位是大脑皮层的视觉中枢,物像形成于视网膜,C错误,D正确。

故选D。

11.A

【分析】(1)眼球的结构与功能:眼球由眼球壁和内容物组成,眼球壁包括外膜、中膜和内膜,外膜由无色透明的角膜和白色坚韧的巩膜组成;中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成;内膜是含有感光细胞的视网膜;内容物由房水、晶状体、玻璃体组成。晶状体是一个富有弹性的双凸透镜状结构,它的曲度可以调节,能折射光线,使物像清晰地落在视网膜上。瞳孔能调节进入眼内的光量。视网膜是视觉感受器所在部位,能感受光的刺激并产生神经冲动。玻璃体是无色透明的胶状物质,对眼球有支持作用。

(2)题图模型中,水透镜模拟眼球的晶状体,对光线起折射作用;显微镜光圈模拟了瞳孔,能够控制进光量;拉推注射器能够改变水透镜的曲度,模拟了睫状体的功能;光屏模拟的是眼球的视网膜,能承接物像。

【详解】A.在眼球成像过程中,晶状体对光线起折射作用,能使外界物体反射来的光线经过折射后,在视网膜上形成清晰的物像。在该模型中,水透镜同样起到对光线折射的作用,模拟的就是眼球的晶状体,通过拉推注射器改变水透镜曲度,类似晶状体曲度的调节,A正确。

B.模型中的显微镜光圈模拟的是瞳孔,其功能是控制进光量,而不是水透镜模拟的结构,B错误。

C.光屏模拟的是视网膜,它的作用是承接经过水透镜折射后形成的物像,并非水透镜模拟的结构,C错误。

D.玻璃体主要起支持眼球的作用,不具有像水透镜那样对光线折射并调节曲度的功能,所以水透镜不是模拟玻璃体,D错误。

故选A。

12.C

【分析】图中①耳郭,②外耳道,③鼓膜,④听小骨,⑤鼓室,⑥半规管,⑦耳蜗,⑧咽鼓管。

【详解】A.遇到巨大声响迅速张嘴可平衡③鼓膜两侧压力(通过咽鼓管),防止鼓膜破裂,故A正确。

B.⑦耳蜗内的毛细胞是听觉感受器,负责将声波转化为神经信号,被称为听觉感受器,故B正确。

C.长时间佩戴耳机会对听力造成损害,可能导致噪声性耳聋。耳机音量过高或使用时间过长会损伤耳蜗内毛细胞,破坏听觉功能,故C错误。

D.鼻咽部炎症可能通过咽鼓管蔓延至中耳,引发中耳炎,因此鼻咽部有炎症或被感染时,要及时治疗,可避免引起中耳炎,故D正确。

故选C。

13.A

【分析】耳分为外耳、中耳和内耳。外耳包括耳郭和外耳道,耳郭有收集声波的作用,外耳道经声波传到鼓膜;中耳包括鼓膜和听小骨,鼓膜能将声波转变为机械振动,听小骨能将振动传到内耳;内耳包括半规管、前庭和耳蜗,半规管能探测头部运动的方向,耳蜗内有听觉感受器,感受振动刺激,产生神经冲动。

【详解】A.人工耳蜗是一种电子装置,它通过植入内耳的电极直接刺激听神经纤维,绕过受损的耳蜗毛细胞,将外界声音信号转换为神经冲动,使患者能感知声音。可见,人工耳蜗可将外界的声音信号转为神经冲动,A正确

B.结合材料和题图可知,人工耳蜗应植入内耳,而非中耳,B错误。

C.失去听觉后,患者无法听到自己说话的声音,难以准确调整发音,会影响说话,C错误。

D.听觉形成过程:外界声波→外耳道→鼓膜(产生振动)→听小骨→耳蜗(听觉感受器)→听神经→大脑的听觉中枢(产生听觉)。可见,听觉在大脑皮层的听觉中枢形成,耳蜗只是接受振动刺激产生神经冲动,不能形成听觉,D错误。

故选A。

14.D

【分析】图a中,①晶状体,②虹膜,③角膜,④视网膜。图b中,⑤鼓膜,⑥听小骨,⑦耳蜗,⑧听神经。

【详解】A. 在收看电视的过程中,精彩的画面首先通过角膜、瞳孔等结构进入眼睛,并最终在图a的④视网膜上形成清晰的物像。视网膜上的感光细胞将光信号转化为神经信号,通过视神经传递到大脑的视觉中枢,最终形成视觉,A错误。

B.长时间近距离观看电视节目会导致眼睛过度调节,晶状体长时间处于紧张状态,容易引起或加重近视。近视是由于眼球的屈光能力过强,使得远处的物体无法在视网膜上清晰成像。为了矫正近视,需要佩戴凹透镜,而不是凸透镜。凹透镜能够使光线发散,使远处的物体能够在视网膜上清晰成像,B错误。

C. 电视发出的声波首先引起图b中的⑤鼓膜的振动,然后通过听小骨传到内耳。在内耳中,声波刺激⑦耳蜗内的听觉感受器,产生神经信号。这些信号通过听神经传递到大脑的听觉中枢,最终形成听觉,而不是在耳蜗内形成听觉,C错误。

D. 人体除了眼、耳、鼻、舌等专门的感觉器官外,皮肤也具有重要的感受功能。皮肤能够感受外界的冷、热、痛、触、压等刺激,并将这些刺激转化为神经信号传递到大脑进行处理,D正确。

故选D。

15.D

【分析】视觉的形成是光线经眼球折光系统(角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体)在视网膜成像,神经冲动经视神经传至大脑视觉中枢产生;听觉的形成是声波经外耳、中耳传导至耳蜗,听觉感受器产生神经冲动经听神经传至大脑听觉中枢形成。

【详解】A.看远处物体时,晶状体曲度较小;看近处物体时,晶状体曲度变大。汽车由远及近,晶状体曲度应“由小到大”,以调节焦距使物像清晰落在视网膜上,故A错误。

B.视觉的形成正确路径为:光线→角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜→视神经→视觉中枢。晶状体位于玻璃体前方,需先经晶状体折射,再通过玻璃体到达视网膜,故B错误。

C.听觉的形成正确路径为:声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听神经→听觉中枢。听小骨位于鼓膜与耳蜗之间,需先将鼓膜的振动通过听小骨传导至耳蜗,而非直接经鼓膜到耳蜗,故C错误。

D.耳蜗内有听觉感受器(听觉毛细胞),当听小骨传导的振动刺激耳蜗内的液体和毛细胞时,毛细胞产生神经冲动,经听神经传至听觉中枢形成听觉,故D正确。

故选D。

16.(1) 瞳孔 缩小 扩大

(2)利于光线的透入,是光线进入眼球的通道

(3) 视网膜 ②→①→③→⑤→④ ④

(4)晶状体的凸度过大,或眼球前后径过长

(5)可调节曲度的变化

(6)读书写字的姿势要正确;看书写字40分钟后要到室外活动或向远处眺望一会儿;要认真做眼保健操,所按穴位要准确(答出一条或其他合理答案即可得分)

【分析】分析图可知:①瞳孔、②角膜、③晶状体、④视网膜、⑤玻璃体。

【详解】(1)图中①是瞳孔,人眼睛内虹膜中心的小圆孔,为光线进入眼睛的通道。瞳孔的大小可以调节,能够控制进入眼球内的光线。强光下瞳孔缩小,减少进入眼内的光量,以保护视网膜不受过强的刺激;弱光下瞳孔扩大,增加进入眼内的光量,使视网膜得到足够光的刺激。

(2)角膜是无色透明的,利于光线的透入,光线进入眼球的通道。

(3)视觉形成的过程是外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体和玻璃体的折射作用,在视网膜上能形成清晰的物像,物像刺激了视网膜上的感光细胞,这些感光细胞产生的神经冲动,沿着视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。即:角膜→房水→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜→视神经→大脑皮层(的视觉中枢)。实验中凸透镜模拟晶状体,光屏模拟视网膜,通过探究得出视觉的形成过程:外界物体反射的光线依次经过②→①→③→⑤→④,最终在④上形成物像,再通过视觉神经将信息传给大脑的特定区域,形成视觉。

(4)如果晶状体的凸度过大,或眼球前后径过长,远处物体反射来的光线通过晶状体折射后形成的物像就会落在视网膜的前方,导致看不清远处的物体,形成近视眼。近视眼戴凹透镜加以矫正。因此,同学们将图二中F光源移动到A点时,物像变模糊,此时换一个曲度较大的凸透镜,物像变清晰,再将F光源移回原位,物像变模糊。由此分析近视的成因是:长时间近距离看物体,导致晶状体的凸度过大或眼球前后径过长。

(5)凸透镜不能调节曲度的变化。因此,建议他们选用水透镜来模拟晶状体,理由是可调节曲度的变化。

(6)眼睛是获得外界信息的重要窗口,预防近视、爱护眼睛要从小做起、从自身做起养成良好的用眼卫生习惯。预防近视,做到三要:①读书写字的姿势要正确。②看书写字40分钟后要到室外活动或向远处眺望一会儿 ;③要认真做眼保健操,所按穴位要准确。

同课章节目录