3.2自然地理环境的整体性 教案 (3)

文档属性

| 名称 | 3.2自然地理环境的整体性 教案 (3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-08-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二节

自然地理环境的整体性

[课标要求]

1、举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性。

2、绘制地理环境各要素相互关系示意图,理解各要素相互关系。

[学习内容]

一、地理要素间进行着物质与能量的交换

自然地理环境由

、

、

、

、

等地理要素组成。这些要素并非简单地汇集在一起,或偶然地在空间上结合起来,而是通过

循环、

循环、

循环和

循环等过程,进行着

迁移和

交换,形成了一个相互制约和相互联系的整体。如生物循环:

生物既是自然地理环境的产物,又是自然地理环境的创造者。生物对自然地理环境的作用,归根到底是由于绿色植物能够进行光合作用。光合作用是绿色植物通过叶绿素,利用光能,把二氧化碳和水及无机盐合成为贮藏能量的有机物(主要是糖类),

且释放出氧的过程。植物光合作用的产物,则又成为动物的食物。植物和动物的有机残体被微生物分解后,又以无机物的形式归还到周围环境中。这种有机物的合成与分解过程,成为生物循环。生物循环促使自然界物质和化学元素不断迁移运动,能量不断流动、转化,从而把自然地理环境中的有机界和无机界联系起来。

生物在自然地理环境形成与演化中作用:

(1)改变大气成分。

(2)改变水的成分。(3)加速岩石的风化,促进土壤的形成。

(4)地球面貌发生了根本变化。

二、自然地理环境整体性表现:

1、协调性――每个要素都作为整体的一部分,与其它要素相互联系和相互作用。

西北地区自然环境形成:

-→地表水贫乏,河流少,且多内流河

西北内陆地区-→距海远-→气候干旱-→流水作用微弱-→风化和风力作用显著-→戈壁和荒漠

-→植被稀少-→土壤发育差,有机质含量少

【实例】桂林山水的形成:

桂林山水是典型的喀斯特地貌.它的形成和发育与该地区的岩石条件、气候条件、生物条件等密切相关,是这一地区独特的自然环境的产物,也是岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互作用的结果。

约3.25亿年以前,该地区还是汪洋一片,沉积了大量的石灰岩。后来由于构造运动,抬升为陆地,从而使桂林地区石灰岩广布,其厚度大,岩性纯,空隙和裂隙发育广泛,可溶性、透水性很好。

该地区位于亚热带湿润区,气候温暖,全年降水充沛,尤其以4~7月降水较多。东部、西部、北部地势较高,中部、南部地势较低,漓江谷地自北向南纵贯全境。天然的地形组合与炎热多雨的气候条件,十分有利于区域内地表水和地下水的形成与富集。强烈的流水侵蚀作用,使石灰岩受到大面积的溶蚀,从而提高了喀斯特地貌发育的程度。

气候条件有利于生物的生长,旺盛的生命活动和土壤中有机质的积累,导致土壤和流水中有机酸的含量提高,为喀斯特地貌的形成创造了条件。

2、随变性――某一要素的变化,导致其他要素甚至整体的改变。(牵一发而动全身)

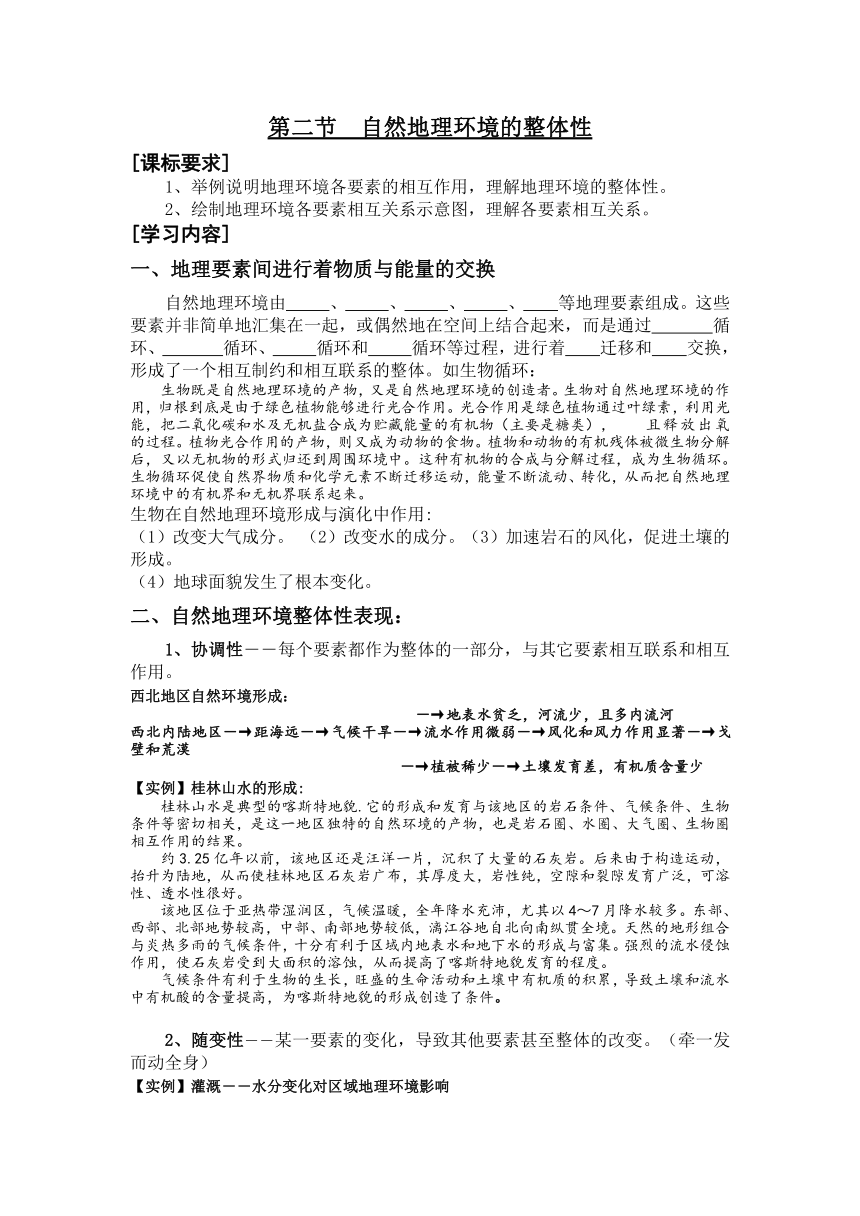

【实例】灌溉――水分变化对区域地理环境影响

【思考】阅读课本回答:植被破坏将会导致哪些后果?

河流上中游水土流失后果:

气候变暖-→两极冰川融化-→海平面上升-→淹没沿海城市与低地

海拔升高-→气温降水垂直变化-→植被垂直变化-→动物、土壤等分布变化

植被减少-→水土流失-→气候恶化-→水旱灾害

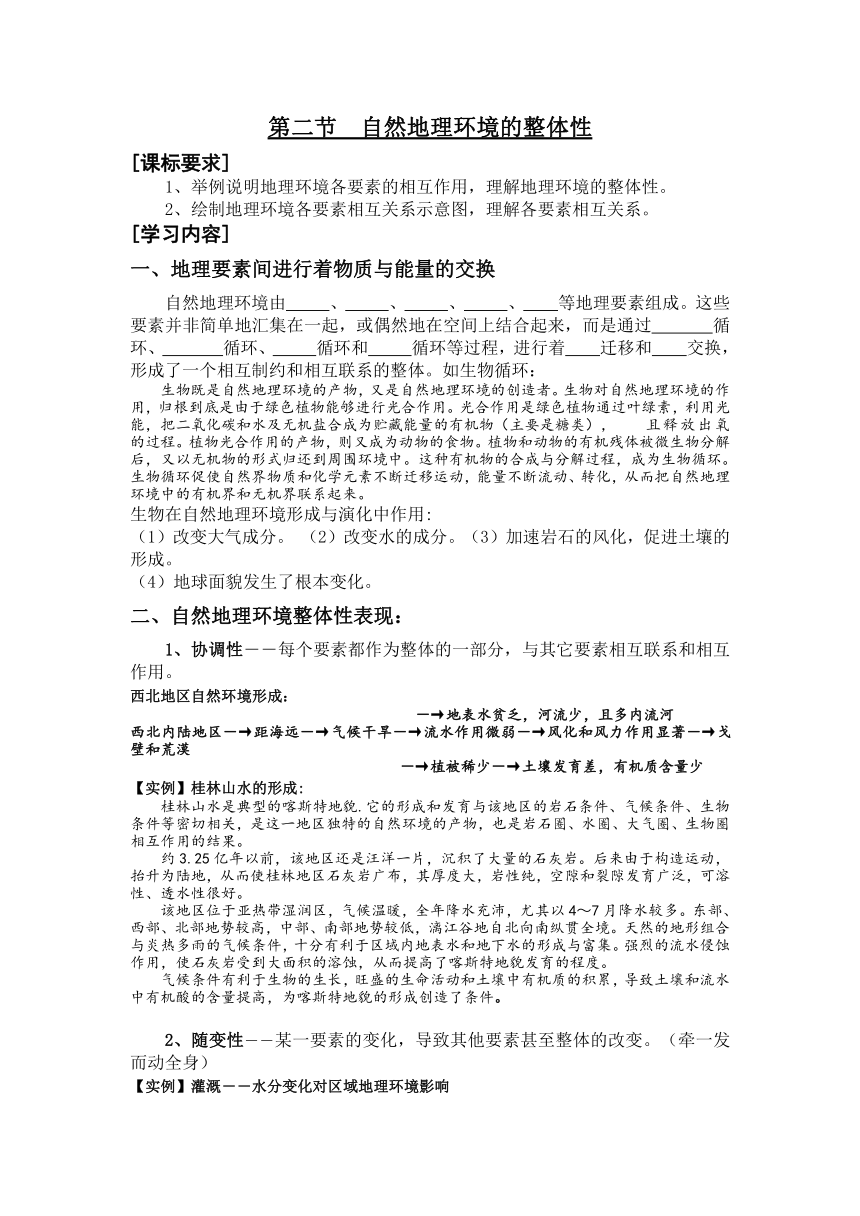

三、自然地理要素的相互作用

通过上述分析,可以用右图反映了构成地理环境的五大要素相互作用关系。五大要素通过大气循环、水循环、生物循环和物质循环,进行着物质和能量交换,彼此渗透,相互联系、相互影响,构成了一个有机整体,推动了环境的发展变化

土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。它处于岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互紧密接触的过渡地带,是地理环境各要素综合作用的产物。它是地表物质循环和能量转化非常活跃的场所,是联系有机界和无机界的中心环节。特别是具有能够生长植物的肥力特性,并为植物生长提供了扎根立足的条件,从而使地表由岩石裸露变为草木丛生,导致陆地乃至整个地球面貌发生根本的改变。具有肥力,能够生长植物,这是土壤的本质属性。所谓土壤肥力就是指土壤能同时并不断地供应和调节植物在生长过程中所需的水分、养分、空气和热量的能力。土壤肥力高低取决于土壤中水、肥、气、热四个要素之间的协调程度。

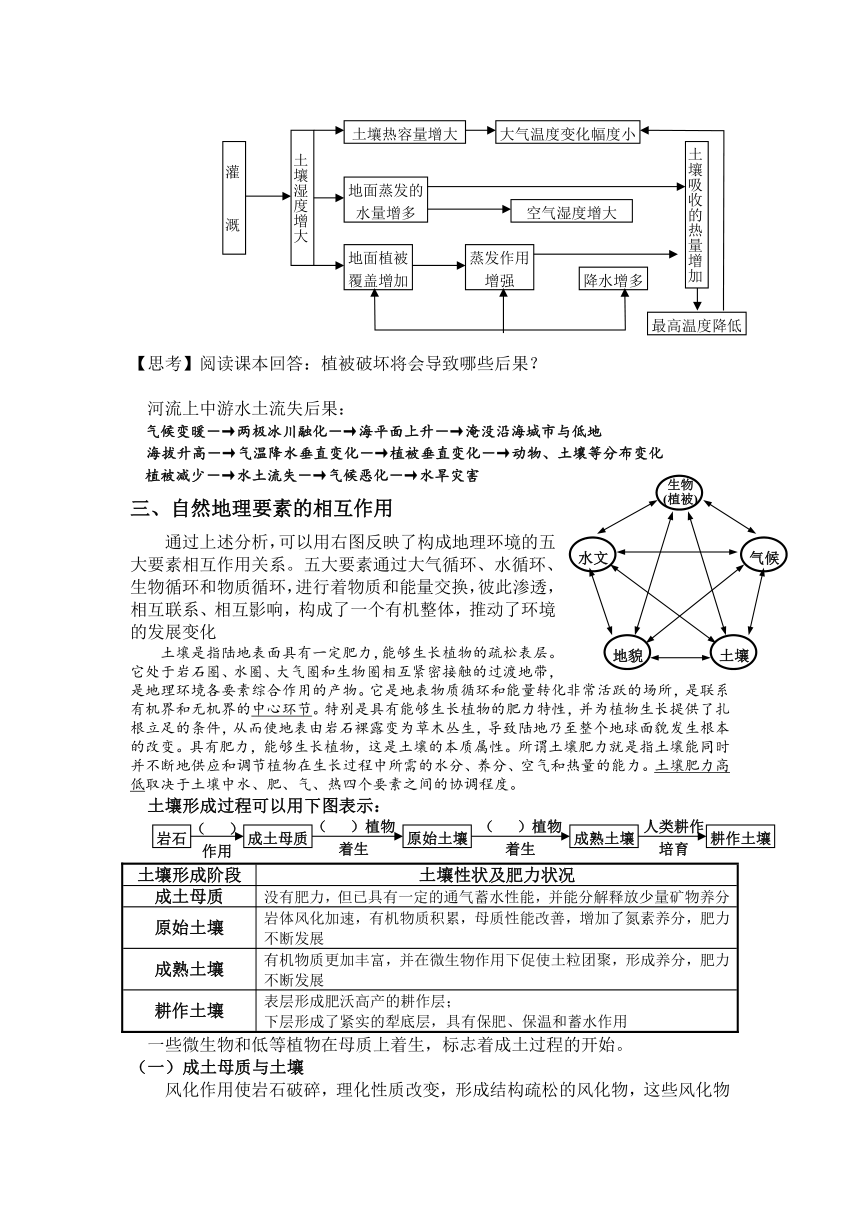

土壤形成过程可以用下图表示:

土壤形成阶段

土壤性状及肥力状况

成土母质

没有肥力,但已具有一定的通气蓄水性能,并能分解释放少量矿物养分

原始土壤

岩体风化加速,有机物质积累,母质性能改善,增加了氮素养分,肥力不断发展

成熟土壤

有机物质更加丰富,并在微生物作用下促使土粒团聚,形成养分,肥力不断发展

耕作土壤

表层形成肥沃高产的耕作层;下层形成了紧实的犁底层,具有保肥、保温和蓄水作用

一些微生物和低等植物在母质上着生,标志着成土过程的开始。

(一)成土母质与土壤

风化作用使岩石破碎,理化性质改变,形成结构疏松的风化物,这些风化物在

与

的长期作用下,逐渐转变成可生长

的土壤。故称风化物为成土母质。

1、成土母质的粒度与土壤质地

颗粒较细母质上的土壤,质地

,含

和

较多,含

较少;

颗粒较粗母质上的土壤,质地

,含

较多,含

和

较少;

残积物和坡积物上的土壤含

较多;

洪积物和冲积物上的土壤有明显的

特征。

2、成土母质的化学成分与土壤的化学成分和养分

成土母质是土壤的初始状态,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素的最初来源。母质虽没有肥力,但已具有一定的通气蓄水性能,并能分解释放少量的矿物养分,如钾、磷、钙、镁等。

思考

成土母质与土壤的区别和联系

(二)气候与土壤

1、通过土壤与大气之间不断进行的

和

交换,直接影响土壤的

和土壤中物理、化学过程的

与

。

寒冷的气候条件下,土壤冻结时间长,微生物分解作用非常缓慢,使有机质积累起来;常年温暖湿润的条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使有机质含量趋于减少。

2、通过影响岩石风化过程、外力地貌形态以及动植物和微生物活动等,间接地影响土壤的形成和发育。

随着温度、降水、蒸发以及不同植被生产力的变化,化学与生物风化逐渐增强,有机残体归还逐渐增多,风化壳逐渐加厚。

(三)生物与土壤

生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。土壤肥力的产生与生物作用密切关联。

在适宜的

和

条件下,岩石表面滋生出苔藓类生物,它们依靠于水中溶解的微量

得以生长,同时产生大量

,对岩石进行

、

风化。随着苔藓的大量繁殖,生物与岩石之间的之间相互作用日益加强,岩石表面慢慢地形成了土壤。此后,一些

在“年幼”的土壤上逐渐生长起来,进一步促进土壤的形成。

绿色植物有选择地吸收

、

和

中的养分元素,并通过光合作用制造有机质,然后以

的形式,将有机养分再归还给地表。不同的植被类型,有不同的养分归还方式,所形成土壤的有机质含量也是不同的。(P74阅读内容)

▲生物对母质改造作用

①有机质积累过程

②养分元素的积累

读右图回答:

(1)图中ABCD代表的含义:A

岩石风化

B

腐殖质

C

吸收

D

淋失

(2)图示生物对母质改造作用表现为哪两个过程(同上两个过程)

(3)B代表的物质有哪些功能?

释放土壤母质所没有的氮素养分,并促使土壤颗粒发生团聚,改善母质性状,形成土壤肥力。

(4)由图示可以看出,在土壤的形成过程中起主导作用的是

生物

。

生物与土壤关系图解:

(四)地形与土壤

地形主要通过对

、

的再分配间接地作用于土壤。图解如下:

上述各种成土因素中,

和

是比较稳定的影响因素,

和

是比较活跃的影响因素。

(五)人类活动与土壤

人类生产活动主要通过改变成土因素作用于土壤的形成与演化,其中以改变地表生物状况的影响最为突出。图解如下:

★人类活动对土壤的影响既有积极的一面,也会产生消极、不利的一面。

一方面,人类通过合理的耕作经营,可培育出一些肥沃、高产的耕作土,如水稻土。

另一方面,由于违反自然成土过程规律,造成了土壤的退化,如水土流失、盐碱化、荒漠化和土壤污染等。

四、自然地理环境的整体性与资源综合利用

由上述整体性分析,可看出自然地理要素是相互联系、相互影响的。人类在改造自然过程中必须遵循自然规律,重视地理环境要素之间的联系,否则就会对环境造成破坏,进而反过来影响人类生产生活活动。

人类利用自然资源,其实就是利用自然地理系统中的某些要素,从而对自然地理环境产生影响。

(1)资源开发利用改变了某一种自然资源或自然地理要素中某种成分,必然影响到周围的其他环境要素。

森林资源不合理开发导致的后果:

①改变了林木和植被状况――覆盖率下降,林木蓄积量下降

②引起土壤和径流的变化――水土流失,肥力下降;地表径流增加,地下径流减少

④破坏野生动物生境――自然环境恶化,食物来源缺乏

⑤对小气候产生影响――湿度降低、温差增大,水旱灾害加剧

全球森林尤其是热带雨林的减少,已被认为是全球环境变化的一个重要原因。

(2)各地区之间的自然资源是相互影响的。

黄土高原土地资源过度开垦,不仅破坏了当地的生态,使农业生产长期处于低产落后、恶性循环的状况,也是造成黄河下游地区洪涝、风沙、盐碱等灾害的重要原因。

(3)不可再生资源的利用,需要其它资源的配合,也影响其他环境要素。

如:每生产出1吨铜,需要消耗相当于35吨煤炭的能源,会产生出142吨废渣。同时,开采矿石是土地废弃,排出废物和消耗能源也不可避免地会给环境带来不利影响。

读环境问题示意图,将下列选项的代号填入相应的空格内。

A、气候恶化

B、水旱灾害增多

C、农业减产

D、土壤肥力下降

E、威胁人类生产

F、全球变暖

(4)将下列选项按因果关系用字母代号把图填写完整。

A.全球海平面上升

B.表层海水出现热膨胀

C.极地冰川融化

D.沿海低地、良田、城市被淹没

E.大气中温室气体浓度增加

F.大量燃烧矿石燃料

G.全球气温上升

H.大量植被受破坏

灌

溉

土壤湿度增大

土壤吸收的热量增加

土壤热容量增大

大气温度变化幅度小

地面蒸发的水量增多

地面植被覆盖增加

蒸发作用增强

降水增多

空气湿度增大

最高温度降低

气候

土壤

地貌

生物

(植被)

水文

岩石

成土母质

原始土壤

成熟土壤

(

)作用

(

)植物着生

(

)植物着生

耕作土壤

人类耕作培育

A

B

C

D

植

物

草类

森林

动

物

微生物

生

物

土

壤

有

机

质

根系茂密且集中在地表

落

叶

排泄物、分泌物、残体

搅动土体,改变土壤结构和孔隙度

分解转化有机残体、合成腐殖质

地势

气候、植被

坡度

坡向

地

形

山区

土壤垂直变化

水流速度

光热、水分条件

物质迁移速度

陡坡

平地

很难发育成深厚土壤

发育成深厚土壤

阳坡

阴坡

光热条件好,水分状况差

光热条件差,水分状况好

温度、降水和湿度垂直变化

灌溉

自

然

土

壤

改变土壤的结构、保水性、通气性

改变土壤的水分、温度状况

改变土壤的养分循环状况

改变土壤的营养元素组成、数量和微生物活动等

耕耘

收获

施肥

耕

作

土

壤

过渡开垦

植被破坏

水土流失

泥沙入河

泥沙淤积河道

河床抬升

地下水位升高

泄洪能力下降

影响地表水系演化

洪涝概率增加

土壤盐碱化严重

滥伐森林

水土流失加剧

径流季节变化增大

大气中的CO2增多

沿海低地被淹

干旱地区更干旱

②

①

④

③

⑤

⑥

环

境

恶

化

沙暴盛行

F

C

自然地理环境的整体性

[课标要求]

1、举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性。

2、绘制地理环境各要素相互关系示意图,理解各要素相互关系。

[学习内容]

一、地理要素间进行着物质与能量的交换

自然地理环境由

、

、

、

、

等地理要素组成。这些要素并非简单地汇集在一起,或偶然地在空间上结合起来,而是通过

循环、

循环、

循环和

循环等过程,进行着

迁移和

交换,形成了一个相互制约和相互联系的整体。如生物循环:

生物既是自然地理环境的产物,又是自然地理环境的创造者。生物对自然地理环境的作用,归根到底是由于绿色植物能够进行光合作用。光合作用是绿色植物通过叶绿素,利用光能,把二氧化碳和水及无机盐合成为贮藏能量的有机物(主要是糖类),

且释放出氧的过程。植物光合作用的产物,则又成为动物的食物。植物和动物的有机残体被微生物分解后,又以无机物的形式归还到周围环境中。这种有机物的合成与分解过程,成为生物循环。生物循环促使自然界物质和化学元素不断迁移运动,能量不断流动、转化,从而把自然地理环境中的有机界和无机界联系起来。

生物在自然地理环境形成与演化中作用:

(1)改变大气成分。

(2)改变水的成分。(3)加速岩石的风化,促进土壤的形成。

(4)地球面貌发生了根本变化。

二、自然地理环境整体性表现:

1、协调性――每个要素都作为整体的一部分,与其它要素相互联系和相互作用。

西北地区自然环境形成:

-→地表水贫乏,河流少,且多内流河

西北内陆地区-→距海远-→气候干旱-→流水作用微弱-→风化和风力作用显著-→戈壁和荒漠

-→植被稀少-→土壤发育差,有机质含量少

【实例】桂林山水的形成:

桂林山水是典型的喀斯特地貌.它的形成和发育与该地区的岩石条件、气候条件、生物条件等密切相关,是这一地区独特的自然环境的产物,也是岩石圈、水圈、大气圈、生物圈相互作用的结果。

约3.25亿年以前,该地区还是汪洋一片,沉积了大量的石灰岩。后来由于构造运动,抬升为陆地,从而使桂林地区石灰岩广布,其厚度大,岩性纯,空隙和裂隙发育广泛,可溶性、透水性很好。

该地区位于亚热带湿润区,气候温暖,全年降水充沛,尤其以4~7月降水较多。东部、西部、北部地势较高,中部、南部地势较低,漓江谷地自北向南纵贯全境。天然的地形组合与炎热多雨的气候条件,十分有利于区域内地表水和地下水的形成与富集。强烈的流水侵蚀作用,使石灰岩受到大面积的溶蚀,从而提高了喀斯特地貌发育的程度。

气候条件有利于生物的生长,旺盛的生命活动和土壤中有机质的积累,导致土壤和流水中有机酸的含量提高,为喀斯特地貌的形成创造了条件。

2、随变性――某一要素的变化,导致其他要素甚至整体的改变。(牵一发而动全身)

【实例】灌溉――水分变化对区域地理环境影响

【思考】阅读课本回答:植被破坏将会导致哪些后果?

河流上中游水土流失后果:

气候变暖-→两极冰川融化-→海平面上升-→淹没沿海城市与低地

海拔升高-→气温降水垂直变化-→植被垂直变化-→动物、土壤等分布变化

植被减少-→水土流失-→气候恶化-→水旱灾害

三、自然地理要素的相互作用

通过上述分析,可以用右图反映了构成地理环境的五大要素相互作用关系。五大要素通过大气循环、水循环、生物循环和物质循环,进行着物质和能量交换,彼此渗透,相互联系、相互影响,构成了一个有机整体,推动了环境的发展变化

土壤是指陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层。它处于岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互紧密接触的过渡地带,是地理环境各要素综合作用的产物。它是地表物质循环和能量转化非常活跃的场所,是联系有机界和无机界的中心环节。特别是具有能够生长植物的肥力特性,并为植物生长提供了扎根立足的条件,从而使地表由岩石裸露变为草木丛生,导致陆地乃至整个地球面貌发生根本的改变。具有肥力,能够生长植物,这是土壤的本质属性。所谓土壤肥力就是指土壤能同时并不断地供应和调节植物在生长过程中所需的水分、养分、空气和热量的能力。土壤肥力高低取决于土壤中水、肥、气、热四个要素之间的协调程度。

土壤形成过程可以用下图表示:

土壤形成阶段

土壤性状及肥力状况

成土母质

没有肥力,但已具有一定的通气蓄水性能,并能分解释放少量矿物养分

原始土壤

岩体风化加速,有机物质积累,母质性能改善,增加了氮素养分,肥力不断发展

成熟土壤

有机物质更加丰富,并在微生物作用下促使土粒团聚,形成养分,肥力不断发展

耕作土壤

表层形成肥沃高产的耕作层;下层形成了紧实的犁底层,具有保肥、保温和蓄水作用

一些微生物和低等植物在母质上着生,标志着成土过程的开始。

(一)成土母质与土壤

风化作用使岩石破碎,理化性质改变,形成结构疏松的风化物,这些风化物在

与

的长期作用下,逐渐转变成可生长

的土壤。故称风化物为成土母质。

1、成土母质的粒度与土壤质地

颗粒较细母质上的土壤,质地

,含

和

较多,含

较少;

颗粒较粗母质上的土壤,质地

,含

较多,含

和

较少;

残积物和坡积物上的土壤含

较多;

洪积物和冲积物上的土壤有明显的

特征。

2、成土母质的化学成分与土壤的化学成分和养分

成土母质是土壤的初始状态,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素的最初来源。母质虽没有肥力,但已具有一定的通气蓄水性能,并能分解释放少量的矿物养分,如钾、磷、钙、镁等。

思考

成土母质与土壤的区别和联系

(二)气候与土壤

1、通过土壤与大气之间不断进行的

和

交换,直接影响土壤的

和土壤中物理、化学过程的

与

。

寒冷的气候条件下,土壤冻结时间长,微生物分解作用非常缓慢,使有机质积累起来;常年温暖湿润的条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使有机质含量趋于减少。

2、通过影响岩石风化过程、外力地貌形态以及动植物和微生物活动等,间接地影响土壤的形成和发育。

随着温度、降水、蒸发以及不同植被生产力的变化,化学与生物风化逐渐增强,有机残体归还逐渐增多,风化壳逐渐加厚。

(三)生物与土壤

生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。土壤肥力的产生与生物作用密切关联。

在适宜的

和

条件下,岩石表面滋生出苔藓类生物,它们依靠于水中溶解的微量

得以生长,同时产生大量

,对岩石进行

、

风化。随着苔藓的大量繁殖,生物与岩石之间的之间相互作用日益加强,岩石表面慢慢地形成了土壤。此后,一些

在“年幼”的土壤上逐渐生长起来,进一步促进土壤的形成。

绿色植物有选择地吸收

、

和

中的养分元素,并通过光合作用制造有机质,然后以

的形式,将有机养分再归还给地表。不同的植被类型,有不同的养分归还方式,所形成土壤的有机质含量也是不同的。(P74阅读内容)

▲生物对母质改造作用

①有机质积累过程

②养分元素的积累

读右图回答:

(1)图中ABCD代表的含义:A

岩石风化

B

腐殖质

C

吸收

D

淋失

(2)图示生物对母质改造作用表现为哪两个过程(同上两个过程)

(3)B代表的物质有哪些功能?

释放土壤母质所没有的氮素养分,并促使土壤颗粒发生团聚,改善母质性状,形成土壤肥力。

(4)由图示可以看出,在土壤的形成过程中起主导作用的是

生物

。

生物与土壤关系图解:

(四)地形与土壤

地形主要通过对

、

的再分配间接地作用于土壤。图解如下:

上述各种成土因素中,

和

是比较稳定的影响因素,

和

是比较活跃的影响因素。

(五)人类活动与土壤

人类生产活动主要通过改变成土因素作用于土壤的形成与演化,其中以改变地表生物状况的影响最为突出。图解如下:

★人类活动对土壤的影响既有积极的一面,也会产生消极、不利的一面。

一方面,人类通过合理的耕作经营,可培育出一些肥沃、高产的耕作土,如水稻土。

另一方面,由于违反自然成土过程规律,造成了土壤的退化,如水土流失、盐碱化、荒漠化和土壤污染等。

四、自然地理环境的整体性与资源综合利用

由上述整体性分析,可看出自然地理要素是相互联系、相互影响的。人类在改造自然过程中必须遵循自然规律,重视地理环境要素之间的联系,否则就会对环境造成破坏,进而反过来影响人类生产生活活动。

人类利用自然资源,其实就是利用自然地理系统中的某些要素,从而对自然地理环境产生影响。

(1)资源开发利用改变了某一种自然资源或自然地理要素中某种成分,必然影响到周围的其他环境要素。

森林资源不合理开发导致的后果:

①改变了林木和植被状况――覆盖率下降,林木蓄积量下降

②引起土壤和径流的变化――水土流失,肥力下降;地表径流增加,地下径流减少

④破坏野生动物生境――自然环境恶化,食物来源缺乏

⑤对小气候产生影响――湿度降低、温差增大,水旱灾害加剧

全球森林尤其是热带雨林的减少,已被认为是全球环境变化的一个重要原因。

(2)各地区之间的自然资源是相互影响的。

黄土高原土地资源过度开垦,不仅破坏了当地的生态,使农业生产长期处于低产落后、恶性循环的状况,也是造成黄河下游地区洪涝、风沙、盐碱等灾害的重要原因。

(3)不可再生资源的利用,需要其它资源的配合,也影响其他环境要素。

如:每生产出1吨铜,需要消耗相当于35吨煤炭的能源,会产生出142吨废渣。同时,开采矿石是土地废弃,排出废物和消耗能源也不可避免地会给环境带来不利影响。

读环境问题示意图,将下列选项的代号填入相应的空格内。

A、气候恶化

B、水旱灾害增多

C、农业减产

D、土壤肥力下降

E、威胁人类生产

F、全球变暖

(4)将下列选项按因果关系用字母代号把图填写完整。

A.全球海平面上升

B.表层海水出现热膨胀

C.极地冰川融化

D.沿海低地、良田、城市被淹没

E.大气中温室气体浓度增加

F.大量燃烧矿石燃料

G.全球气温上升

H.大量植被受破坏

灌

溉

土壤湿度增大

土壤吸收的热量增加

土壤热容量增大

大气温度变化幅度小

地面蒸发的水量增多

地面植被覆盖增加

蒸发作用增强

降水增多

空气湿度增大

最高温度降低

气候

土壤

地貌

生物

(植被)

水文

岩石

成土母质

原始土壤

成熟土壤

(

)作用

(

)植物着生

(

)植物着生

耕作土壤

人类耕作培育

A

B

C

D

植

物

草类

森林

动

物

微生物

生

物

土

壤

有

机

质

根系茂密且集中在地表

落

叶

排泄物、分泌物、残体

搅动土体,改变土壤结构和孔隙度

分解转化有机残体、合成腐殖质

地势

气候、植被

坡度

坡向

地

形

山区

土壤垂直变化

水流速度

光热、水分条件

物质迁移速度

陡坡

平地

很难发育成深厚土壤

发育成深厚土壤

阳坡

阴坡

光热条件好,水分状况差

光热条件差,水分状况好

温度、降水和湿度垂直变化

灌溉

自

然

土

壤

改变土壤的结构、保水性、通气性

改变土壤的水分、温度状况

改变土壤的养分循环状况

改变土壤的营养元素组成、数量和微生物活动等

耕耘

收获

施肥

耕

作

土

壤

过渡开垦

植被破坏

水土流失

泥沙入河

泥沙淤积河道

河床抬升

地下水位升高

泄洪能力下降

影响地表水系演化

洪涝概率增加

土壤盐碱化严重

滥伐森林

水土流失加剧

径流季节变化增大

大气中的CO2增多

沿海低地被淹

干旱地区更干旱

②

①

④

③

⑤

⑥

环

境

恶

化

沙暴盛行

F

C