山西省大同市2024-2025学年高一上学期期中教学质量检测历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山西省大同市2024-2025学年高一上学期期中教学质量检测历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 110.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

山西省大同市2024-2025学年高一上学期期中教学质量检测历史试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.考古资料显示,距今五千至四千年的良渚文化遗址中已有专门的贵族墓地,大墓有棺有椁,随葬品有大量玉器,其中最重要的是代表贵族特殊身份的玉琮、玉璧。此外还有大量的中小型墓葬,其中没有或者只有少量的随葬品。据此可知,良渚文化( )

A.仍然处于旧石器时代 B.文明程度远超周边地区

C.手工业分工日益细化 D.存在着明显的阶级分化

2.从学术界对甲骨文研究的成果来看,甲骨文几乎都是商王及其贵族们进行占卜的记录。占卜的内容涉及国家大政方针的确定、年景的丰歉、战争的胜负、官吏的任免等,商朝几乎到了无事不卜无时不卜的地步。这反映出当时( )

A.甲骨文是成熟的文字 B.神权与王权紧密结合

C.占卜决定了国家大事 D.战争频繁且社会动荡

3.春秋战国时期,各诸侯国大量启用出身平民阶层的人才,出现许多布衣卿相,如管仲、苏秦、吕不韦等。同时各国养士之风盛行,任人唯才。与该现象相契合的思想是( )

A.儒家“民本” B.道家“无为”

C.墨家“尚贤” D.法家“法治”

4.先秦时期广东地区居住着南越各部落,但总体而言这一地区人口稀少。秦始皇统一岭南后,从中原迁来50万人,使该地逐步得到开发。这一变化反映了( )

A.中原移民决定广东发展历程

B.人口迁移制度引发社会矛盾

C.古代经济重心已经开始南移

D.统一多民族封建国家的巩固

5.在今湖南博物馆中保存的一件马王堆汉墓出土的素纱单衣,轻盈飘逸,薄如蝉翼,包括领及两袖口镶边总重量才49克,纱的经丝、纬丝纤细,其投影宽度仅0.08厘米。该文物说明汉代( )

A.湖南已经成为全国的经济中心

B.丝织业技术水平较为先进

C.丝绸之路成为沟通南北的通道

D.民众衣着以丝质面料为主

6.曹魏政权曾在号为农田沃野的“三魏近甸”区域设立“典牧”,大片土地被占为养牛牧场,西晋初年尚有牛四万五千余头;西晋的京畿之地,在两汉时期乃为人口最密、农业最盛之区,此时却是牧苑广阔,“猪羊马牧,布其境内”。由此可知,当时北方地区( )

A.畜牧业得到了迅速发展 B.政府加强对边疆的管理

C.饮食结构日益趋于合理 D.少数民族政权纷纷建立

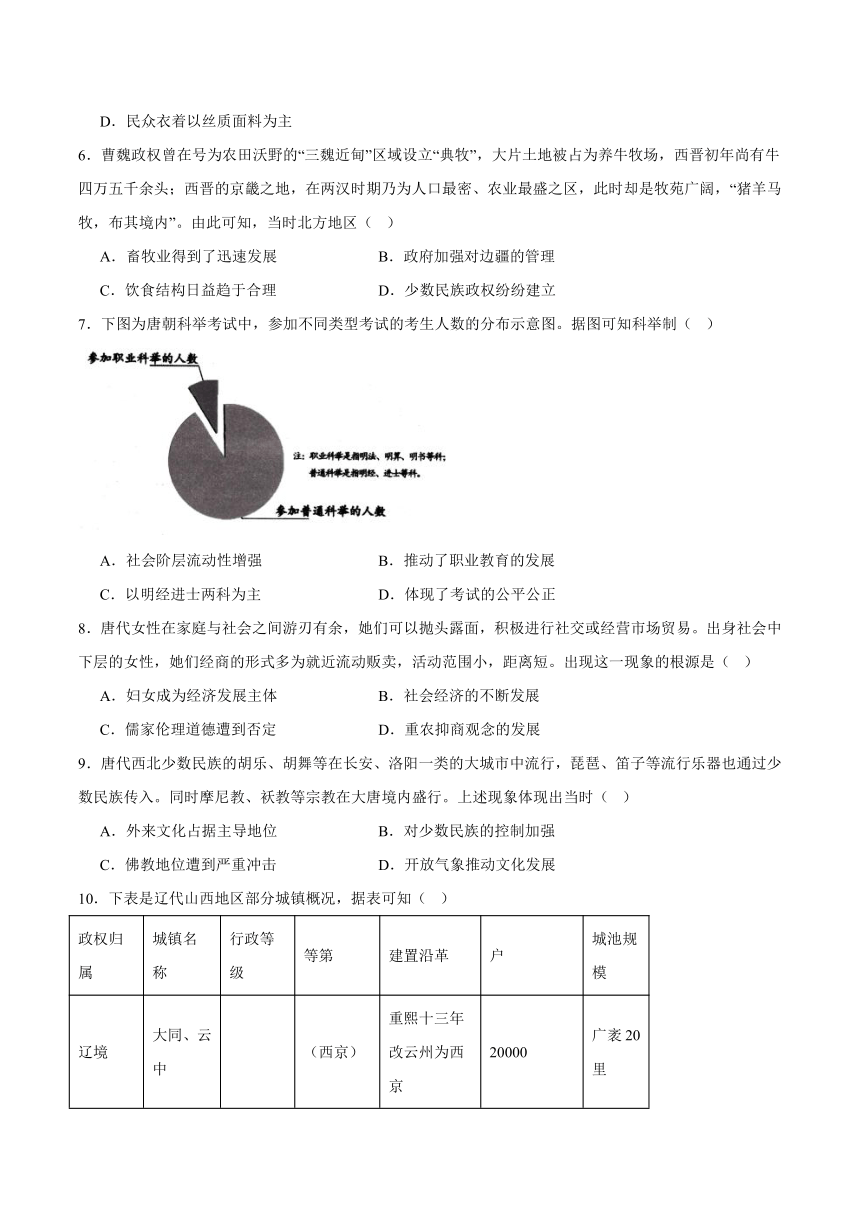

7.下图为唐朝科举考试中,参加不同类型考试的考生人数的分布示意图。据图可知科举制( )

A.社会阶层流动性增强 B.推动了职业教育的发展

C.以明经进士两科为主 D.体现了考试的公平公正

8.唐代女性在家庭与社会之间游刃有余,她们可以抛头露面,积极进行社交或经营市场贸易。出身社会中下层的女性,她们经商的形式多为就近流动贩卖,活动范围小,距离短。出现这一现象的根源是( )

A.妇女成为经济发展主体 B.社会经济的不断发展

C.儒家伦理道德遭到否定 D.重农抑商观念的发展

9.唐代西北少数民族的胡乐、胡舞等在长安、洛阳一类的大城市中流行,琵琶、笛子等流行乐器也通过少数民族传入。同时摩尼教、袄教等宗教在大唐境内盛行。上述现象体现出当时( )

A.外来文化占据主导地位 B.对少数民族的控制加强

C.佛教地位遭到严重冲击 D.开放气象推动文化发展

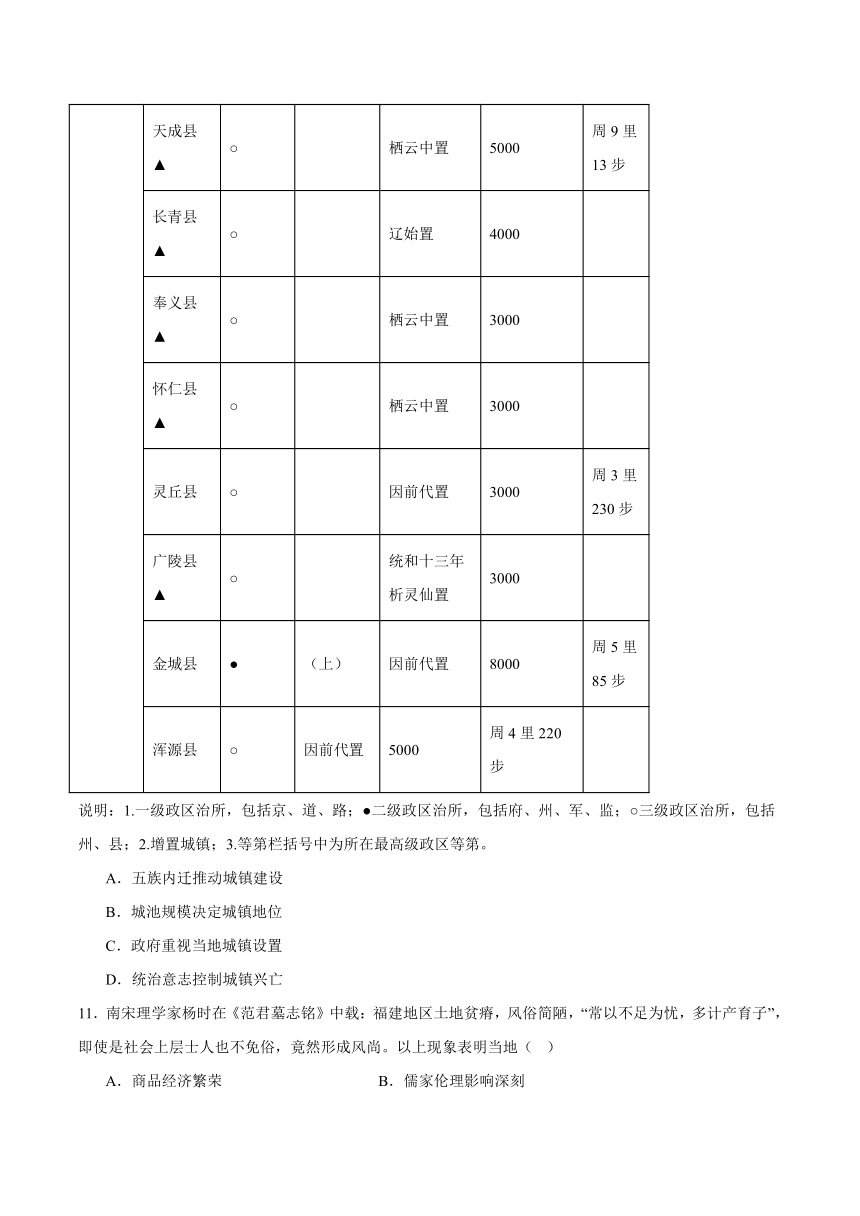

10.下表是辽代山西地区部分城镇概况,据表可知( )

政权归属 城镇名称 行政等级 等第 建置沿革 户 城池规模

辽境 大同、云中 (西京) 重熙十三年改云州为西京 20000 广袤20里

天成县▲ ○ 栖云中置 5000 周9里13步

长青县▲ ○ 辽始置 4000

奉义县▲ ○ 栖云中置 3000

怀仁县▲ ○ 栖云中置 3000

灵丘县 ○ 因前代置 3000 周3里230步

广陵县▲ ○ 统和十三年析灵仙置 3000

金城县 ● (上) 因前代置 8000 周5里85步

浑源县 ○ 因前代置 5000 周4里220步

说明:1.一级政区治所,包括京、道、路;●二级政区治所,包括府、州、军、监;○三级政区治所,包括州、县;2.增置城镇;3.等第栏括号中为所在最高级政区等第。

A.五族内迁推动城镇建设

B.城池规模决定城镇地位

C.政府重视当地城镇设置

D.统治意志控制城镇兴亡

11.南宋理学家杨时在《范君墓志铭》中载:福建地区土地贫瘠,风俗简陋,“常以不足为忧,多计产育子”,即使是社会上层士人也不免俗,竟然形成风尚。以上现象表明当地( )

A.商品经济繁荣 B.儒家伦理影响深刻

C.社会发展滞后 D.贫富分化日益明显

12.宋人苏颂于1092年设计制造的“浑仪”,以水为动力,被后世称为“水运仪象台”;他还发明了“天衡”,类似近代钟表的擒纵器,以使机械运行均匀,这是中国古代最复杂、宏伟的“天文钟”。这些发明( )

A.体现了古代科技的先进性

B.开启了中国科技革命浪潮

C.取决于中学西传历史背景

D.得益于国家统一社会稳定

13.杭州学者官员张瀚(1511-1593)在他十六世纪八十年代所写的中国经济地理著作中,描写了从湖广沿长江南下到南京的船夫“唱棹转毂,以游帝王之所都”。稻米也经过浙江运抵南京。这说明当时( )

A.长途贩运贸易兴盛 B.域外高产作物引入

C.商业市镇由此兴起 D.民间文艺发展迅速

14.明初,明军与蒙古地区的统治势力长期对峙,但出于对生产生活必需品的需要,蒙古族民众常常突破明政府的封锁,在长城沿线的蒙汉毗邻地区与中原汉族开展贸易活动,而明政府也认识到通过贸易可得到边防军马并极大地降低运输和管理边境军需粮饷的成本。这说明( )

A.边境冲突主导政府的决策

B.边境互市贸易是大势所趋

C.榷场贸易消弭了民族差异

D.明政府统治危机日益加深

15.清朝时,康熙帝要求特定官员就所见所闻,亲自缮就奏折,送至宫中,经其批阅后,发还当事人。雍正帝扩大了折奏官员的范围,并订定规章,确立自缮折、传递、批阅、发还、缴回的程序。据此可知,奏折制( )

A.降低了政府行政效率

B.扩大了参与决策官员的范围

C.消除了君臣间的隔阂

D.强化了君主对于官吏的控制

16.如图为清朝画家丁观鹏于乾隆年间所绘的《太族始和图》,图中亭台楼阁的画法有近大远小的西洋透视味道,但是画面中不管是近景楼亭里的人还是在大街上来来往往的人,其所画皆大小一致,符合的是中国传统的欣赏画作的模式。这反映出清朝绘画( )

A.深受西学东渐潮流影响

B.呈现出明显的写实主义风格

C.已经摒弃传统作画理念

D.体现出盛世之下隐藏的危机

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 通过层层分封,周王、诸侯、卿大夫、士构成了西周统治阶级内部的四个等级,形成了不同层次的“众星拱月”的统治网络。在承认周王统治的前提下,让他们在自己的封地内享有一定特权,可以按照自己的想法因地制宜,进行政治、经济以及文化方面的建设。……分封制在封土授民的同时,也把周王朝自己由商王朝接受过来的先进的器物、官僚体制、典章制度、意识形态和文化结构,带到了分封制度所及之地,使中原地区的核心文化第一次让人心服口服地走出中原地区并获得制度化的巩固,在华夏中国的形成和扩张过程中,其作用是任何一次军事征服与扩张所无法比拟的。

——摘编自陈金虎、张利宝《西周分封制的积极影响》

材料二 秦代地方行政管理体制采用郡县制。郡是地方的最高行政单位,由中央垂直领导,每郡下设县,县是地方的基本单位,直接对中央负责。……魏晋南北朝时期基本上实行了州、郡、县三级地方行政管理体制。……唐王朝在继承隋制的基础上,初期实行州县二级地方行政管理体制,到中后期,又实行了道、州、县三级行政管理体制。宋代时期实行了路、州、县三级地方管理体制,其中路是宋代地方最高一级行政机构,州是路的下一级地方行政管理机构,县是地方政权中最低一级机构。元朝地方行政体制设立行省、路、府、州、县五级。

——摘编自张清献《古代社会地方组织研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析西周分封制的积极影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与分封制相比,秦朝以后地方行政管理制度呈现的特点。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 元后期,东南一带城市的经济发展很快,市民阶层也远较前代为壮大。在崇尚“功利”的社会氛围中,市民中的上层人物往往在地方上有很大影响,这种影响并且渗透到文化领域。如诗人顾瑛、画家倪瓒,均是富豪。明王世贞《艺苑卮言》说他们凭借自身的资财与才能,“风流豪赏,为东南之冠,而杨廉夫(维桢)实主斯盟”。商人与文艺关系如此之深,在过去是没有过的。

——摘编自骆玉明《简明中国文学史》

材料二 明代尤其是明代中叶以后,文人在阶层在定位上变得复杂,文人兼有文化人的身份,文人的文化标识也随之扩大,琴棋书画、饮酒品茗、赏花闻香、品壶论陶等都是文人身份的指涉所在。文人显然不只是从文学素养上考察,而是对具有广泛艺术涵养的人的一种统称。

——摘编自李玉芝《明代中晚期的休闲审美思想》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出元明两代“市民文化”的相同点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析元明两代市民文化形成的原因。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉昭帝时代注重经济的恢复。汉宣帝继续坚持“农者兴德之本”的执政原则,推行积极招抚流亡人口,鼓励发展农耕生产的政策,流民能够还归乡里者“假公田,贷种、食”,由政府提供基本生产资料,并且免除算赋及徭役负担。……当时边塞无兵革之事,农人的赋役负担得以减轻,因此促进了农业的发展。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 “到了唐代,全国从北到南——直到国境的南端,所有平地都被开发利用了”。特别是江南开发所取得的成效,使得全国经济重心向东南转移的过程得以完成。大运河在唐代曾经发挥出了极其重要的作用。唐都长安,政治中心位于关中,关中虽然号称“沃野”,但是土地面积有限,出产不足以供给京师需求,于是唐王朝“常转漕东南之粟”。借助大运河以转输,中央政府于是得到东南地区强劲的经济支应。而正是由于农业经济的发展,才使得东南地区具备了支持中央的能力。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代农业发展的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括从汉至唐我国农业发展的趋势,并简析其影响。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 近期,游戏《黑神话:悟空》受到广泛关注。据不完全统计,该游戏中的场景有27处来源于山西的建筑古迹,其中又有4处取自大同的云冈石窟、悬空寺、觉山寺、善化寺,大同的古建筑因之受到全国各地游客的追捧。以下是大同部分古建筑的介绍。

名称 简介

云冈石窟 云冈石窟开凿于北魏,其造像气势宏伟,内容丰富多彩。早期的“昙曜五窟”气势磅礴,具有浑厚、纯朴的西域情调。中期石窟则以精雕细琢,装饰华丽著称于世。晚期窟室规模虽小,但人物形象清瘦俊美,比例适中,是中国北方石窟艺术的榜样和“瘦骨清像”的源起。此外,石窟中亦有精美的乐舞和百戏杂技雕刻。

悬空寺 悬空寺是国内现存的唯一的佛道儒三教合一的独特寺庙,本名为“玄空阁”,“玄”取自于中国传统宗教道教教理,“空”则来源于佛教的教理,后来改名为“悬空寺”,是因为整座寺院就像悬挂在悬崖之上。

华严寺 华严寺始建于辽代,其建筑极具契丹民族特色,是少有的保有契丹一族原有习惯东向而建的木构佛寺建筑。该寺的主要建筑都是坐西朝东,也很多建筑保留着传统汉族建筑的布局习惯,如海会殿依然坐北朝南。

长城 大同长城历史悠久,有历代长城遗迹:赵长城、秦长城、汉长城、北魏长城、隋长城、金长城、明长城、清长城。据2009年公布的长城资源调查数据中,大同市境内明代长城有343.149千米。

关帝庙 大同关帝庙据载应是元代修建,明代时有修缮记录,且从建筑的特色、构造、纹饰等方面来看,为典型的蒙古族风格,因此这座关帝庙作为大同唯——座元代建筑,有着独特的历史地位。

——摘编自《古都·大同文化系列丛书》等

根据材料和所学知识,提取相关信息并拟定论题,结合中国古代史相关史实,加以论证。(要求:论题明确;史论结合;逻辑严密)

山西省大同市2024-2025学年高一上学期期中教学质量检测历史试题参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B C D B A C B D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C A A B D A

17.(1)积极影响:扩大周朝的统治范围,加强边远地区的开发;保卫周王室,有利于维护统治;有利于统治集团内部的稳定和团结,起到了稳定政局的作用;推动了中原文化的传播,为统一多民族国家的形成和发展奠定基础。(答出三点即可)

(2)特点:总体上地方权力不断削弱,中央集权不断强化:最高一级行政区划单位的变化最大最频繁:县作为地方行政的基层区划最为稳定:随着州、道、路等监察区转化为一级行政单位,原有行政单位的级别不断下降:地方行政区设置逐步打破山川形便划分的原则。(答出四点即可)

18.(1)相同点:文人阶层推动;与市民日常生活相关;涉及文学、艺术等领域,涵盖范围广。

(2)原因:商品经济的繁荣;市民阶层壮大成为发展动力;城市的兴起和发展提供文化场所;科举制度推动文人阶层的参与和创作。(答出三点即可)

19.(1)原因:统治者采取鼓励农耕的政策:政府轻徭薄赋,并提供基本生产资料:重农抑商的统治思想的影响:战乱消弭,社会环境趋于稳定。(答出三点即可)

(2)趋势:耕地面积不断扩大:经济重心逐渐南移。(答出一点即可)

影响:江南地区得到开发:促进了南北方之间的交流:促进了统一多民族国家的发展;为中华文化的进一步发展奠定基础。(答出三点即可)

20.示例:论题:大同古建筑承载了中华文明发展演变的历史轨迹。

论证:中华文明辉煌灿烂、历史悠久,由多民族共同创造,不同民族、不同宗教、不同时代的文化共同谱写了一曲壮丽的历史篇章。建筑又被誉为“凝固的艺术”,中国传统建筑是展现中国传统文化的重要标志。在我国北方,现存大量历史悠久的古建筑,例如大同。

大同位于我国北方长城沿线,在古代历来是北方汉族同少数民族共同生活、繁衍和交往的前沿阵地。在城市的周边,分布有自战国至明清时期的长城,是两千多年来北方各民族交往、交融的历史见证。开凿于北魏时期的云冈石窟融合了胡汉诸多源流的艺术风格,集建筑艺术之大成。另外,当地的建筑艺术超越了宗教界限,佛道儒三教合一的悬空寺成为典型代表。从辽代至元朝,华严寺和关帝庙彰显了建筑艺术史上具有北方契丹族、蒙古族民族特色并与汉族传统风格相融合的独特风貌。

我国境内分布的古建筑是多民族交往、文明发展的重要见证,是漫长古代历史发展的缩影。我们应当珍惜并保护好这些古建筑,使之成为中华民族的宝贵财富代代传承。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

1.考古资料显示,距今五千至四千年的良渚文化遗址中已有专门的贵族墓地,大墓有棺有椁,随葬品有大量玉器,其中最重要的是代表贵族特殊身份的玉琮、玉璧。此外还有大量的中小型墓葬,其中没有或者只有少量的随葬品。据此可知,良渚文化( )

A.仍然处于旧石器时代 B.文明程度远超周边地区

C.手工业分工日益细化 D.存在着明显的阶级分化

2.从学术界对甲骨文研究的成果来看,甲骨文几乎都是商王及其贵族们进行占卜的记录。占卜的内容涉及国家大政方针的确定、年景的丰歉、战争的胜负、官吏的任免等,商朝几乎到了无事不卜无时不卜的地步。这反映出当时( )

A.甲骨文是成熟的文字 B.神权与王权紧密结合

C.占卜决定了国家大事 D.战争频繁且社会动荡

3.春秋战国时期,各诸侯国大量启用出身平民阶层的人才,出现许多布衣卿相,如管仲、苏秦、吕不韦等。同时各国养士之风盛行,任人唯才。与该现象相契合的思想是( )

A.儒家“民本” B.道家“无为”

C.墨家“尚贤” D.法家“法治”

4.先秦时期广东地区居住着南越各部落,但总体而言这一地区人口稀少。秦始皇统一岭南后,从中原迁来50万人,使该地逐步得到开发。这一变化反映了( )

A.中原移民决定广东发展历程

B.人口迁移制度引发社会矛盾

C.古代经济重心已经开始南移

D.统一多民族封建国家的巩固

5.在今湖南博物馆中保存的一件马王堆汉墓出土的素纱单衣,轻盈飘逸,薄如蝉翼,包括领及两袖口镶边总重量才49克,纱的经丝、纬丝纤细,其投影宽度仅0.08厘米。该文物说明汉代( )

A.湖南已经成为全国的经济中心

B.丝织业技术水平较为先进

C.丝绸之路成为沟通南北的通道

D.民众衣着以丝质面料为主

6.曹魏政权曾在号为农田沃野的“三魏近甸”区域设立“典牧”,大片土地被占为养牛牧场,西晋初年尚有牛四万五千余头;西晋的京畿之地,在两汉时期乃为人口最密、农业最盛之区,此时却是牧苑广阔,“猪羊马牧,布其境内”。由此可知,当时北方地区( )

A.畜牧业得到了迅速发展 B.政府加强对边疆的管理

C.饮食结构日益趋于合理 D.少数民族政权纷纷建立

7.下图为唐朝科举考试中,参加不同类型考试的考生人数的分布示意图。据图可知科举制( )

A.社会阶层流动性增强 B.推动了职业教育的发展

C.以明经进士两科为主 D.体现了考试的公平公正

8.唐代女性在家庭与社会之间游刃有余,她们可以抛头露面,积极进行社交或经营市场贸易。出身社会中下层的女性,她们经商的形式多为就近流动贩卖,活动范围小,距离短。出现这一现象的根源是( )

A.妇女成为经济发展主体 B.社会经济的不断发展

C.儒家伦理道德遭到否定 D.重农抑商观念的发展

9.唐代西北少数民族的胡乐、胡舞等在长安、洛阳一类的大城市中流行,琵琶、笛子等流行乐器也通过少数民族传入。同时摩尼教、袄教等宗教在大唐境内盛行。上述现象体现出当时( )

A.外来文化占据主导地位 B.对少数民族的控制加强

C.佛教地位遭到严重冲击 D.开放气象推动文化发展

10.下表是辽代山西地区部分城镇概况,据表可知( )

政权归属 城镇名称 行政等级 等第 建置沿革 户 城池规模

辽境 大同、云中 (西京) 重熙十三年改云州为西京 20000 广袤20里

天成县▲ ○ 栖云中置 5000 周9里13步

长青县▲ ○ 辽始置 4000

奉义县▲ ○ 栖云中置 3000

怀仁县▲ ○ 栖云中置 3000

灵丘县 ○ 因前代置 3000 周3里230步

广陵县▲ ○ 统和十三年析灵仙置 3000

金城县 ● (上) 因前代置 8000 周5里85步

浑源县 ○ 因前代置 5000 周4里220步

说明:1.一级政区治所,包括京、道、路;●二级政区治所,包括府、州、军、监;○三级政区治所,包括州、县;2.增置城镇;3.等第栏括号中为所在最高级政区等第。

A.五族内迁推动城镇建设

B.城池规模决定城镇地位

C.政府重视当地城镇设置

D.统治意志控制城镇兴亡

11.南宋理学家杨时在《范君墓志铭》中载:福建地区土地贫瘠,风俗简陋,“常以不足为忧,多计产育子”,即使是社会上层士人也不免俗,竟然形成风尚。以上现象表明当地( )

A.商品经济繁荣 B.儒家伦理影响深刻

C.社会发展滞后 D.贫富分化日益明显

12.宋人苏颂于1092年设计制造的“浑仪”,以水为动力,被后世称为“水运仪象台”;他还发明了“天衡”,类似近代钟表的擒纵器,以使机械运行均匀,这是中国古代最复杂、宏伟的“天文钟”。这些发明( )

A.体现了古代科技的先进性

B.开启了中国科技革命浪潮

C.取决于中学西传历史背景

D.得益于国家统一社会稳定

13.杭州学者官员张瀚(1511-1593)在他十六世纪八十年代所写的中国经济地理著作中,描写了从湖广沿长江南下到南京的船夫“唱棹转毂,以游帝王之所都”。稻米也经过浙江运抵南京。这说明当时( )

A.长途贩运贸易兴盛 B.域外高产作物引入

C.商业市镇由此兴起 D.民间文艺发展迅速

14.明初,明军与蒙古地区的统治势力长期对峙,但出于对生产生活必需品的需要,蒙古族民众常常突破明政府的封锁,在长城沿线的蒙汉毗邻地区与中原汉族开展贸易活动,而明政府也认识到通过贸易可得到边防军马并极大地降低运输和管理边境军需粮饷的成本。这说明( )

A.边境冲突主导政府的决策

B.边境互市贸易是大势所趋

C.榷场贸易消弭了民族差异

D.明政府统治危机日益加深

15.清朝时,康熙帝要求特定官员就所见所闻,亲自缮就奏折,送至宫中,经其批阅后,发还当事人。雍正帝扩大了折奏官员的范围,并订定规章,确立自缮折、传递、批阅、发还、缴回的程序。据此可知,奏折制( )

A.降低了政府行政效率

B.扩大了参与决策官员的范围

C.消除了君臣间的隔阂

D.强化了君主对于官吏的控制

16.如图为清朝画家丁观鹏于乾隆年间所绘的《太族始和图》,图中亭台楼阁的画法有近大远小的西洋透视味道,但是画面中不管是近景楼亭里的人还是在大街上来来往往的人,其所画皆大小一致,符合的是中国传统的欣赏画作的模式。这反映出清朝绘画( )

A.深受西学东渐潮流影响

B.呈现出明显的写实主义风格

C.已经摒弃传统作画理念

D.体现出盛世之下隐藏的危机

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 通过层层分封,周王、诸侯、卿大夫、士构成了西周统治阶级内部的四个等级,形成了不同层次的“众星拱月”的统治网络。在承认周王统治的前提下,让他们在自己的封地内享有一定特权,可以按照自己的想法因地制宜,进行政治、经济以及文化方面的建设。……分封制在封土授民的同时,也把周王朝自己由商王朝接受过来的先进的器物、官僚体制、典章制度、意识形态和文化结构,带到了分封制度所及之地,使中原地区的核心文化第一次让人心服口服地走出中原地区并获得制度化的巩固,在华夏中国的形成和扩张过程中,其作用是任何一次军事征服与扩张所无法比拟的。

——摘编自陈金虎、张利宝《西周分封制的积极影响》

材料二 秦代地方行政管理体制采用郡县制。郡是地方的最高行政单位,由中央垂直领导,每郡下设县,县是地方的基本单位,直接对中央负责。……魏晋南北朝时期基本上实行了州、郡、县三级地方行政管理体制。……唐王朝在继承隋制的基础上,初期实行州县二级地方行政管理体制,到中后期,又实行了道、州、县三级行政管理体制。宋代时期实行了路、州、县三级地方管理体制,其中路是宋代地方最高一级行政机构,州是路的下一级地方行政管理机构,县是地方政权中最低一级机构。元朝地方行政体制设立行省、路、府、州、县五级。

——摘编自张清献《古代社会地方组织研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析西周分封制的积极影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与分封制相比,秦朝以后地方行政管理制度呈现的特点。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 元后期,东南一带城市的经济发展很快,市民阶层也远较前代为壮大。在崇尚“功利”的社会氛围中,市民中的上层人物往往在地方上有很大影响,这种影响并且渗透到文化领域。如诗人顾瑛、画家倪瓒,均是富豪。明王世贞《艺苑卮言》说他们凭借自身的资财与才能,“风流豪赏,为东南之冠,而杨廉夫(维桢)实主斯盟”。商人与文艺关系如此之深,在过去是没有过的。

——摘编自骆玉明《简明中国文学史》

材料二 明代尤其是明代中叶以后,文人在阶层在定位上变得复杂,文人兼有文化人的身份,文人的文化标识也随之扩大,琴棋书画、饮酒品茗、赏花闻香、品壶论陶等都是文人身份的指涉所在。文人显然不只是从文学素养上考察,而是对具有广泛艺术涵养的人的一种统称。

——摘编自李玉芝《明代中晚期的休闲审美思想》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出元明两代“市民文化”的相同点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析元明两代市民文化形成的原因。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉昭帝时代注重经济的恢复。汉宣帝继续坚持“农者兴德之本”的执政原则,推行积极招抚流亡人口,鼓励发展农耕生产的政策,流民能够还归乡里者“假公田,贷种、食”,由政府提供基本生产资料,并且免除算赋及徭役负担。……当时边塞无兵革之事,农人的赋役负担得以减轻,因此促进了农业的发展。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 “到了唐代,全国从北到南——直到国境的南端,所有平地都被开发利用了”。特别是江南开发所取得的成效,使得全国经济重心向东南转移的过程得以完成。大运河在唐代曾经发挥出了极其重要的作用。唐都长安,政治中心位于关中,关中虽然号称“沃野”,但是土地面积有限,出产不足以供给京师需求,于是唐王朝“常转漕东南之粟”。借助大运河以转输,中央政府于是得到东南地区强劲的经济支应。而正是由于农业经济的发展,才使得东南地区具备了支持中央的能力。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代农业发展的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括从汉至唐我国农业发展的趋势,并简析其影响。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 近期,游戏《黑神话:悟空》受到广泛关注。据不完全统计,该游戏中的场景有27处来源于山西的建筑古迹,其中又有4处取自大同的云冈石窟、悬空寺、觉山寺、善化寺,大同的古建筑因之受到全国各地游客的追捧。以下是大同部分古建筑的介绍。

名称 简介

云冈石窟 云冈石窟开凿于北魏,其造像气势宏伟,内容丰富多彩。早期的“昙曜五窟”气势磅礴,具有浑厚、纯朴的西域情调。中期石窟则以精雕细琢,装饰华丽著称于世。晚期窟室规模虽小,但人物形象清瘦俊美,比例适中,是中国北方石窟艺术的榜样和“瘦骨清像”的源起。此外,石窟中亦有精美的乐舞和百戏杂技雕刻。

悬空寺 悬空寺是国内现存的唯一的佛道儒三教合一的独特寺庙,本名为“玄空阁”,“玄”取自于中国传统宗教道教教理,“空”则来源于佛教的教理,后来改名为“悬空寺”,是因为整座寺院就像悬挂在悬崖之上。

华严寺 华严寺始建于辽代,其建筑极具契丹民族特色,是少有的保有契丹一族原有习惯东向而建的木构佛寺建筑。该寺的主要建筑都是坐西朝东,也很多建筑保留着传统汉族建筑的布局习惯,如海会殿依然坐北朝南。

长城 大同长城历史悠久,有历代长城遗迹:赵长城、秦长城、汉长城、北魏长城、隋长城、金长城、明长城、清长城。据2009年公布的长城资源调查数据中,大同市境内明代长城有343.149千米。

关帝庙 大同关帝庙据载应是元代修建,明代时有修缮记录,且从建筑的特色、构造、纹饰等方面来看,为典型的蒙古族风格,因此这座关帝庙作为大同唯——座元代建筑,有着独特的历史地位。

——摘编自《古都·大同文化系列丛书》等

根据材料和所学知识,提取相关信息并拟定论题,结合中国古代史相关史实,加以论证。(要求:论题明确;史论结合;逻辑严密)

山西省大同市2024-2025学年高一上学期期中教学质量检测历史试题参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D B C D B A C B D C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C A A B D A

17.(1)积极影响:扩大周朝的统治范围,加强边远地区的开发;保卫周王室,有利于维护统治;有利于统治集团内部的稳定和团结,起到了稳定政局的作用;推动了中原文化的传播,为统一多民族国家的形成和发展奠定基础。(答出三点即可)

(2)特点:总体上地方权力不断削弱,中央集权不断强化:最高一级行政区划单位的变化最大最频繁:县作为地方行政的基层区划最为稳定:随着州、道、路等监察区转化为一级行政单位,原有行政单位的级别不断下降:地方行政区设置逐步打破山川形便划分的原则。(答出四点即可)

18.(1)相同点:文人阶层推动;与市民日常生活相关;涉及文学、艺术等领域,涵盖范围广。

(2)原因:商品经济的繁荣;市民阶层壮大成为发展动力;城市的兴起和发展提供文化场所;科举制度推动文人阶层的参与和创作。(答出三点即可)

19.(1)原因:统治者采取鼓励农耕的政策:政府轻徭薄赋,并提供基本生产资料:重农抑商的统治思想的影响:战乱消弭,社会环境趋于稳定。(答出三点即可)

(2)趋势:耕地面积不断扩大:经济重心逐渐南移。(答出一点即可)

影响:江南地区得到开发:促进了南北方之间的交流:促进了统一多民族国家的发展;为中华文化的进一步发展奠定基础。(答出三点即可)

20.示例:论题:大同古建筑承载了中华文明发展演变的历史轨迹。

论证:中华文明辉煌灿烂、历史悠久,由多民族共同创造,不同民族、不同宗教、不同时代的文化共同谱写了一曲壮丽的历史篇章。建筑又被誉为“凝固的艺术”,中国传统建筑是展现中国传统文化的重要标志。在我国北方,现存大量历史悠久的古建筑,例如大同。

大同位于我国北方长城沿线,在古代历来是北方汉族同少数民族共同生活、繁衍和交往的前沿阵地。在城市的周边,分布有自战国至明清时期的长城,是两千多年来北方各民族交往、交融的历史见证。开凿于北魏时期的云冈石窟融合了胡汉诸多源流的艺术风格,集建筑艺术之大成。另外,当地的建筑艺术超越了宗教界限,佛道儒三教合一的悬空寺成为典型代表。从辽代至元朝,华严寺和关帝庙彰显了建筑艺术史上具有北方契丹族、蒙古族民族特色并与汉族传统风格相融合的独特风貌。

我国境内分布的古建筑是多民族交往、文明发展的重要见证,是漫长古代历史发展的缩影。我们应当珍惜并保护好这些古建筑,使之成为中华民族的宝贵财富代代传承。

同课章节目录