江苏省连云港市灌云县杨集高级中学2026届高三上学期8月基础知识能力竞赛历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省连云港市灌云县杨集高级中学2026届高三上学期8月基础知识能力竞赛历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 238.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-25 11:14:23 | ||

图片预览

文档简介

江苏省连云港市灌云县杨集高级中学2025-2026学年高三上学期基础知识能力竞赛暨8月月考历史试题

一、单选题

1.新石器时代晚期,镶嵌绿松石的玉石器在葬仪和祭祀中扮演重要角色。绿松石的镶嵌方法中最具代表性的有孔嵌法和平面镶嵌法。孔嵌法沿黄河自东向西传播;平面镶嵌法与之相反,从甘肃、青海地区向黄河中下游传播。这可用于印证( )

A.南北方生产工艺的融合 B.母系氏族社会审美的改变

C.原始文化的传播与交流 D.阶级社会等级秩序的建立

2.春秋时期,晋国在兼并虞国等同姓方国时,也与无终戎等北方诸戎和好,以免于在同楚国争霸过程中腹背受敌。这一现象表明当时( )

A.北方诸戎已融入华夏族 B.政治权力下移至卿大夫

C.楚国吴起变法成效显著 D.宗法政治体制遭到破坏

3.据秦琅邪石刻,皇帝之土,西涉流沙,东有东海。但西汉学者编写的《淮南子》等书说颛顼帝即已“西济于流沙”,大禹“东渐于海,西被于流沙”,更有“纣之地,左东海,右流沙”。上述差异最能说明( )

A.《淮南子》等书以传说贬抑秦始皇 B.年代久远导致历史记述莫衷一是

C.历史材料的运用首先要辨别真伪 D.石刻与文献形成证据链印证历史

4.汉画像砖是模印或捺印有图像的砖,风格处于绘画与雕塑之间。如图是一幅表现劳动人民插秧场景的画像砖拓片。该图( )

A.反映了坞堡庄园经济的具体特点

B.佐证了古代农业生产技术的成熟

C.表现了“以形写神”的绘画风格

D.提供了研究汉代经济的史料依据

5.三国魏代汉、西晋代魏,都通过“禅让”实现:权臣在切实掌握军政权力后,皇帝下诏表彰其功业、德行,表示尊重天意、民心,主动让位;公卿大臣则群起劝进,权臣再三谦退,“不得已”建立新政权。“禅让”反复出现( )

A.保障了政治和平稳定 B.放弃了血缘世袭传统

C.维护了特权阶层利益 D.巩固了儒学忠孝伦理

6.唐《杂令》规定,公私借贷可自行签订契约,官府不干涉,但利息总量不得超过本金一倍。唐敬宗发布敕文,对“出利过本两倍”的私债,官府不负责追讨超过法定利率的债务,由此可知( )

A.暂时放松重农抑商的政策 B.禁止民间的资本性借贷活动

C.保障借贷主体和适当权益 D.通过法律手段调整人身关系

7.汉初,朝廷让功臣和他们的子弟们占据要津,但具体政务依然委之文吏,把“能书会计”和“颇知律令”规定为文吏的基本技能。由此可知,汉初( )

A.选官重视品德才能 B.将儒学作为主导思想

C.注重任用专业吏员 D.皇权与士族相互依赖

8.魏晋南北朝时期,传统儒学受到佛教、道教的挑战,但世家大族依然尊奉儒家思想,并以儒家经学为家学的核心内容,形成了以南朝会稽贺氏、北朝范阳卢氏为代表的经学世家。这一时期经学世家的形成( )

A.源于北方士族南迁 B.影响南北方政权频繁更替

C.有利于儒学的复兴 D.导致“三教合归儒”的局面

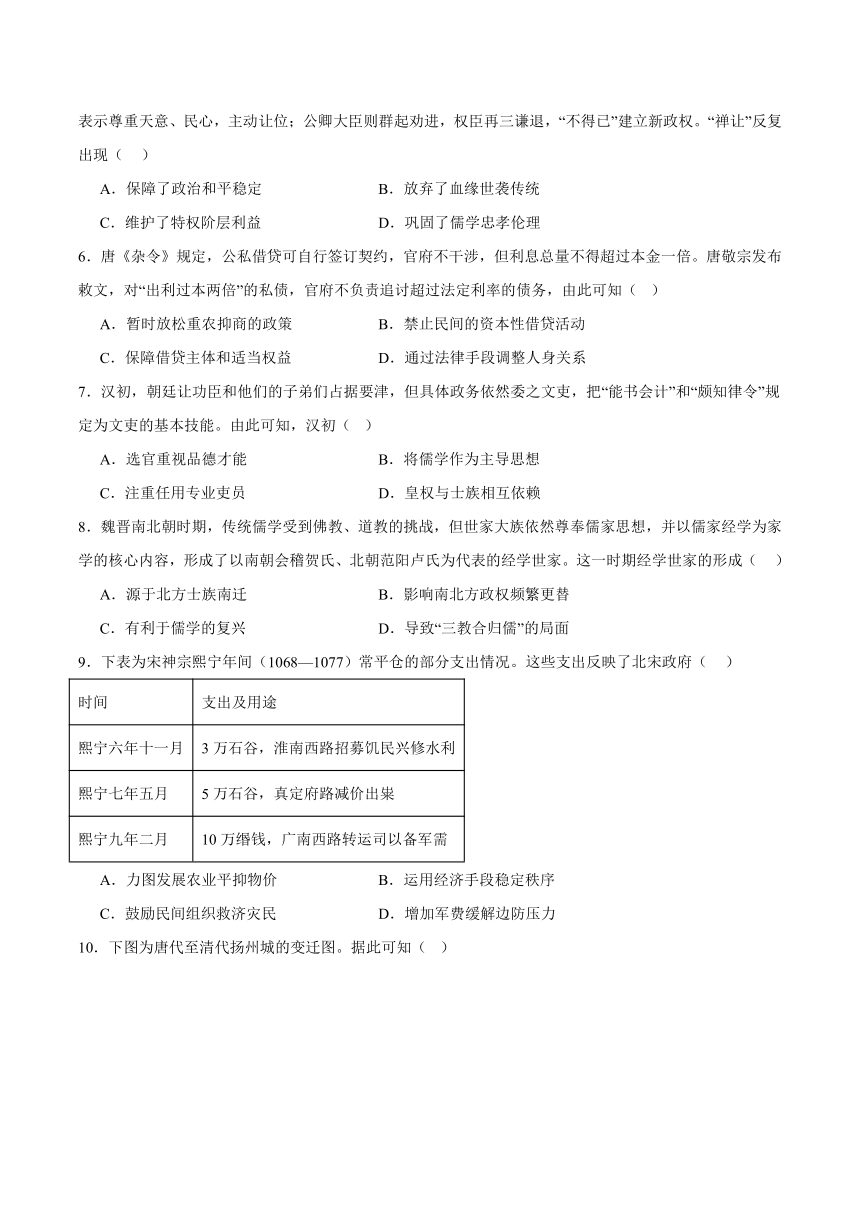

9.下表为宋神宗熙宁年间(1068—1077)常平仓的部分支出情况。这些支出反映了北宋政府( )

时间 支出及用途

熙宁六年十一月 3万石谷,淮南西路招募饥民兴修水利

熙宁七年五月 5万石谷,真定府路减价出粜

熙宁九年二月 10万缗钱,广南西路转运司以备军需

A.力图发展农业平抑物价 B.运用经济手段稳定秩序

C.鼓励民间组织救济灾民 D.增加军费缓解边防压力

10.下图为唐代至清代扬州城的变迁图。据此可知( )

A.城市中心区域不断扩大 B.城市功能分区日趋明显

C.运河漕运影响城市发展 D.内河河道交错密布全城

11.下表为《宋史·王猎传》中的相关记载。王猎的经历反映出宋代( )

王猎,字得之,长垣人。累应进士不第,乃治生积钱,既而叹曰:“此败吾志也。”悉以班(分发)诸亲族。庆历用兵,诏求遗逸,范仲淹荐之,得出身为永兴蓝田主簿。……

A.士人价值取向发生变化 B.传统观念制约阶层流动

C.商人政治地位得到提高 D.经济发展影响选官方式

12.明隆庆初年,“ 抚臣涂泽民用鉴前辙,为因势利导之举,请开市舶,易私贩而为公贩,易只通东西二洋,不得往日本倭国,亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出海。奉旨允行,凡三十载,幸大盗不作,而海宇宴如。”这说明当时

A.官府废止明初以来“海禁” B.官府有条件地开放“海禁”

C.巡抚掌握对外贸易决策权 D.官方朝贡贸易体系已瓦解

13.光绪《大清会典》载:“谕军机大臣行者,既述,则封寄焉。凡有旨存记者,皆书于册而藏之,届时则提奏。议大政,谳(审)大狱,得旨则与。”材料说明军机处

A.地处内廷,专管军务 B.参与政务,秉旨办事

C.设有官衙,机构完备 D.专理刑狱,职能单一

14.下表呈现的是明代小说中描写商业活动的片段。该表折射出当时( )

作品 内容

《警世通言》 南京国子监监生孙富“徽州新安人氏,家资巨万”,世代在扬州经营盐业

《杜骗新书》 徽州人吴胜理“在苏州府开铺,收买各样色布,揭行生意最大,四方买者极多,每日有几十两银交易”

《石点头》 在扬州,来元(人名)“走到一个典铺里来当银,这典铺是姓程的徽州人所开”

A.白银资本催生典当业 B.徽商热衷资助文学创作

C.地域性商人群体活跃 D.货物交易依赖长途贩运

15.据淮关税收统计,乾隆年间由运河输往江南的大豆、豆饼每年达数百万石之多。此外,每年由海路从山东半岛和东北输入江南的上千万石粮食中,也有很大一部分是作为手工业原料和农业肥料的大豆和豆饼。上述史实反映了乾隆年间( )

A.江南经济发展水平较高 B.长途贸易依赖海路运输

C.北方粮食亩产量国内领先 D.商人资本控制了生产领域

二、材料题

16.由于土地兼并逐步发展,失去土地而逃亡的农民很多。农民逃亡,政府往往责成邻保代纳租庸调,结果迫使更多的农民逃亡,租庸调制的维持已经十分困难。……公元780年,唐朝推行两税法,两税法的主要原则是只要在当地有资产、土地,就算当地人,上籍征税。同时不再按照丁、中(以年龄分为黄、小、中、丁、老五类)的原则征租庸调,而是按贫富等级征财产税及土地税,将贵族也纳入征税范围。

——摘编自汝信主编《简明中华百科全书》

根据材料,指出两税法取代租庸调制的原因。分析两税法在征收标准和纳税对象上的新变化及其影响。

17.材料一 北宋前期的中枢权力机构设置,更革思路在政治实践中逐步明朗化,它清楚地体现着“权力制衡”的精神,同时使政权机构之职能分工更为明朗、责任更为集中。

——摘编自袁行霈、严文明等主编《中华文明史》

材料二 诸府置知府事一人,州、军、监亦如之。掌总理郡政……其赋役、钱谷、狱讼之事,兵民之政皆总焉。通判……建隆四年(963年),诏知府公事并须长吏、通判签议连书,方许行下。……职掌倅贰郡政,凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行。

——摘编自[元]脱脱、阿鲁图《宋史》

思考

(1)根据材料一并结合所学知识,简述北宋前期在中枢权力机构设置上这一“更革思路”的表现,并指出其目的。

(2)根据材料二,指出宋代知府与通判的关系如何。这反映出宋代加强中央集权的什么特点?く10分)

18.明清农业较之前代的发展相比,在农作物品种的增加、多种经营方式的推广方面,则有比较突出的成就。自明朝中期起,高产作物玉米、番薯(地瓜)、马铃薯(土豆)自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,不与五谷争地。明清时期,棉、麻、桑、茶、甘蔗、蔬菜、果木等的种植日益广泛,产品大量流入市场。

——摘编自张帆《中国古代简史(第二版)》

思考根据材料并结合所学知识,概括指出明清农业发展的特点及原因。

参考答案

1.C

2.D

3.C

4.D

5.C

6.C

7.C

8.C

9.B

10.C

11.B

12.B

13.B

14.C

15.A

16.原因:土地兼并严重,大量农民逃亡,租庸调制难以维持。

新变化:征收标准:由按人丁(丁、中)征税变为按资产、土地(贫富等级)征税。纳税对象:由主要针对普通农民变为包括贵族在内的所有在当地有资产、土地的人。

影响:适应了土地兼并后的社会经济状况,扩大了征税范围,增加了政府财政收入。相对公平合理,减轻了部分农民负担,一定程度上缓解了社会矛盾。

17.(1)表现:设中书门下为最高行政机构,增设参知政事分割宰相行政权;设枢密院分割宰相军权;设三司分割宰相财权。

目的:削弱相权,加强皇权;实现权力制衡,防止权臣专权,巩固统治。

(2)关系:知府总理郡政,通判掌贰郡政,二者共同裁决郡内事务,需签议连书方可施行,通判对知府权力形成制约。

特点:通过分权制衡(地方长官与副手相互制约)的方式,加强中央对地方的控制,防止地方权力过大。

18.特点:农作物品种增加,高产作物(玉米、番薯、马铃薯)传入并推广。多种经营方式推广,经济作物(棉、麻、桑等)种植广泛,产品商品化程度高。

原因:新航路开辟后,中外经济文化交流加强,高产作物传入中国。

人口增长,对粮食和经济作物需求增加,推动农业多种经营发展。

商品经济发展,农产品市场需求扩大,促进经济作物种植和商品化。

一、单选题

1.新石器时代晚期,镶嵌绿松石的玉石器在葬仪和祭祀中扮演重要角色。绿松石的镶嵌方法中最具代表性的有孔嵌法和平面镶嵌法。孔嵌法沿黄河自东向西传播;平面镶嵌法与之相反,从甘肃、青海地区向黄河中下游传播。这可用于印证( )

A.南北方生产工艺的融合 B.母系氏族社会审美的改变

C.原始文化的传播与交流 D.阶级社会等级秩序的建立

2.春秋时期,晋国在兼并虞国等同姓方国时,也与无终戎等北方诸戎和好,以免于在同楚国争霸过程中腹背受敌。这一现象表明当时( )

A.北方诸戎已融入华夏族 B.政治权力下移至卿大夫

C.楚国吴起变法成效显著 D.宗法政治体制遭到破坏

3.据秦琅邪石刻,皇帝之土,西涉流沙,东有东海。但西汉学者编写的《淮南子》等书说颛顼帝即已“西济于流沙”,大禹“东渐于海,西被于流沙”,更有“纣之地,左东海,右流沙”。上述差异最能说明( )

A.《淮南子》等书以传说贬抑秦始皇 B.年代久远导致历史记述莫衷一是

C.历史材料的运用首先要辨别真伪 D.石刻与文献形成证据链印证历史

4.汉画像砖是模印或捺印有图像的砖,风格处于绘画与雕塑之间。如图是一幅表现劳动人民插秧场景的画像砖拓片。该图( )

A.反映了坞堡庄园经济的具体特点

B.佐证了古代农业生产技术的成熟

C.表现了“以形写神”的绘画风格

D.提供了研究汉代经济的史料依据

5.三国魏代汉、西晋代魏,都通过“禅让”实现:权臣在切实掌握军政权力后,皇帝下诏表彰其功业、德行,表示尊重天意、民心,主动让位;公卿大臣则群起劝进,权臣再三谦退,“不得已”建立新政权。“禅让”反复出现( )

A.保障了政治和平稳定 B.放弃了血缘世袭传统

C.维护了特权阶层利益 D.巩固了儒学忠孝伦理

6.唐《杂令》规定,公私借贷可自行签订契约,官府不干涉,但利息总量不得超过本金一倍。唐敬宗发布敕文,对“出利过本两倍”的私债,官府不负责追讨超过法定利率的债务,由此可知( )

A.暂时放松重农抑商的政策 B.禁止民间的资本性借贷活动

C.保障借贷主体和适当权益 D.通过法律手段调整人身关系

7.汉初,朝廷让功臣和他们的子弟们占据要津,但具体政务依然委之文吏,把“能书会计”和“颇知律令”规定为文吏的基本技能。由此可知,汉初( )

A.选官重视品德才能 B.将儒学作为主导思想

C.注重任用专业吏员 D.皇权与士族相互依赖

8.魏晋南北朝时期,传统儒学受到佛教、道教的挑战,但世家大族依然尊奉儒家思想,并以儒家经学为家学的核心内容,形成了以南朝会稽贺氏、北朝范阳卢氏为代表的经学世家。这一时期经学世家的形成( )

A.源于北方士族南迁 B.影响南北方政权频繁更替

C.有利于儒学的复兴 D.导致“三教合归儒”的局面

9.下表为宋神宗熙宁年间(1068—1077)常平仓的部分支出情况。这些支出反映了北宋政府( )

时间 支出及用途

熙宁六年十一月 3万石谷,淮南西路招募饥民兴修水利

熙宁七年五月 5万石谷,真定府路减价出粜

熙宁九年二月 10万缗钱,广南西路转运司以备军需

A.力图发展农业平抑物价 B.运用经济手段稳定秩序

C.鼓励民间组织救济灾民 D.增加军费缓解边防压力

10.下图为唐代至清代扬州城的变迁图。据此可知( )

A.城市中心区域不断扩大 B.城市功能分区日趋明显

C.运河漕运影响城市发展 D.内河河道交错密布全城

11.下表为《宋史·王猎传》中的相关记载。王猎的经历反映出宋代( )

王猎,字得之,长垣人。累应进士不第,乃治生积钱,既而叹曰:“此败吾志也。”悉以班(分发)诸亲族。庆历用兵,诏求遗逸,范仲淹荐之,得出身为永兴蓝田主簿。……

A.士人价值取向发生变化 B.传统观念制约阶层流动

C.商人政治地位得到提高 D.经济发展影响选官方式

12.明隆庆初年,“ 抚臣涂泽民用鉴前辙,为因势利导之举,请开市舶,易私贩而为公贩,易只通东西二洋,不得往日本倭国,亦禁不得以硝黄、铜、铁违禁之物夹带出海。奉旨允行,凡三十载,幸大盗不作,而海宇宴如。”这说明当时

A.官府废止明初以来“海禁” B.官府有条件地开放“海禁”

C.巡抚掌握对外贸易决策权 D.官方朝贡贸易体系已瓦解

13.光绪《大清会典》载:“谕军机大臣行者,既述,则封寄焉。凡有旨存记者,皆书于册而藏之,届时则提奏。议大政,谳(审)大狱,得旨则与。”材料说明军机处

A.地处内廷,专管军务 B.参与政务,秉旨办事

C.设有官衙,机构完备 D.专理刑狱,职能单一

14.下表呈现的是明代小说中描写商业活动的片段。该表折射出当时( )

作品 内容

《警世通言》 南京国子监监生孙富“徽州新安人氏,家资巨万”,世代在扬州经营盐业

《杜骗新书》 徽州人吴胜理“在苏州府开铺,收买各样色布,揭行生意最大,四方买者极多,每日有几十两银交易”

《石点头》 在扬州,来元(人名)“走到一个典铺里来当银,这典铺是姓程的徽州人所开”

A.白银资本催生典当业 B.徽商热衷资助文学创作

C.地域性商人群体活跃 D.货物交易依赖长途贩运

15.据淮关税收统计,乾隆年间由运河输往江南的大豆、豆饼每年达数百万石之多。此外,每年由海路从山东半岛和东北输入江南的上千万石粮食中,也有很大一部分是作为手工业原料和农业肥料的大豆和豆饼。上述史实反映了乾隆年间( )

A.江南经济发展水平较高 B.长途贸易依赖海路运输

C.北方粮食亩产量国内领先 D.商人资本控制了生产领域

二、材料题

16.由于土地兼并逐步发展,失去土地而逃亡的农民很多。农民逃亡,政府往往责成邻保代纳租庸调,结果迫使更多的农民逃亡,租庸调制的维持已经十分困难。……公元780年,唐朝推行两税法,两税法的主要原则是只要在当地有资产、土地,就算当地人,上籍征税。同时不再按照丁、中(以年龄分为黄、小、中、丁、老五类)的原则征租庸调,而是按贫富等级征财产税及土地税,将贵族也纳入征税范围。

——摘编自汝信主编《简明中华百科全书》

根据材料,指出两税法取代租庸调制的原因。分析两税法在征收标准和纳税对象上的新变化及其影响。

17.材料一 北宋前期的中枢权力机构设置,更革思路在政治实践中逐步明朗化,它清楚地体现着“权力制衡”的精神,同时使政权机构之职能分工更为明朗、责任更为集中。

——摘编自袁行霈、严文明等主编《中华文明史》

材料二 诸府置知府事一人,州、军、监亦如之。掌总理郡政……其赋役、钱谷、狱讼之事,兵民之政皆总焉。通判……建隆四年(963年),诏知府公事并须长吏、通判签议连书,方许行下。……职掌倅贰郡政,凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行。

——摘编自[元]脱脱、阿鲁图《宋史》

思考

(1)根据材料一并结合所学知识,简述北宋前期在中枢权力机构设置上这一“更革思路”的表现,并指出其目的。

(2)根据材料二,指出宋代知府与通判的关系如何。这反映出宋代加强中央集权的什么特点?く10分)

18.明清农业较之前代的发展相比,在农作物品种的增加、多种经营方式的推广方面,则有比较突出的成就。自明朝中期起,高产作物玉米、番薯(地瓜)、马铃薯(土豆)自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,不与五谷争地。明清时期,棉、麻、桑、茶、甘蔗、蔬菜、果木等的种植日益广泛,产品大量流入市场。

——摘编自张帆《中国古代简史(第二版)》

思考根据材料并结合所学知识,概括指出明清农业发展的特点及原因。

参考答案

1.C

2.D

3.C

4.D

5.C

6.C

7.C

8.C

9.B

10.C

11.B

12.B

13.B

14.C

15.A

16.原因:土地兼并严重,大量农民逃亡,租庸调制难以维持。

新变化:征收标准:由按人丁(丁、中)征税变为按资产、土地(贫富等级)征税。纳税对象:由主要针对普通农民变为包括贵族在内的所有在当地有资产、土地的人。

影响:适应了土地兼并后的社会经济状况,扩大了征税范围,增加了政府财政收入。相对公平合理,减轻了部分农民负担,一定程度上缓解了社会矛盾。

17.(1)表现:设中书门下为最高行政机构,增设参知政事分割宰相行政权;设枢密院分割宰相军权;设三司分割宰相财权。

目的:削弱相权,加强皇权;实现权力制衡,防止权臣专权,巩固统治。

(2)关系:知府总理郡政,通判掌贰郡政,二者共同裁决郡内事务,需签议连书方可施行,通判对知府权力形成制约。

特点:通过分权制衡(地方长官与副手相互制约)的方式,加强中央对地方的控制,防止地方权力过大。

18.特点:农作物品种增加,高产作物(玉米、番薯、马铃薯)传入并推广。多种经营方式推广,经济作物(棉、麻、桑等)种植广泛,产品商品化程度高。

原因:新航路开辟后,中外经济文化交流加强,高产作物传入中国。

人口增长,对粮食和经济作物需求增加,推动农业多种经营发展。

商品经济发展,农产品市场需求扩大,促进经济作物种植和商品化。

同课章节目录