24.2.2 第3课时 切线长定理及三角形的内切圆 教案(表格式)2025-2026学年度人教版数学九年级上册

文档属性

| 名称 | 24.2.2 第3课时 切线长定理及三角形的内切圆 教案(表格式)2025-2026学年度人教版数学九年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

九年级上册教案

24.2 点和圆、直线和圆的位置关系

第 3 课时 切线长定理及三角形的内切圆

教学内容 第 3 课时 切线长定理及三角形的内切圆 课时 1

核心素养目标 1.掌握切线长的定义及其定理,并利用定理进行有关的计算. 2.了解三角形的内切圆、内心的概念,会作三角形的内切圆. 3.会从数学的角度提出问题、理解问题,并会用所学的知识和技能解决问题,发展应用意识,在解题过程中,形成基本的解题策略,发展实践能力与创新能力.在运用切线长定理的解题过程中,进一步渗透方程的思想,熟悉用代数的方法解几何题,培养学生的直观想象、逻辑推理方面.

知识目标 1.掌握切线长定理,初步学会运用切线长定理进行计算与证明. 2.了解有关三角形的内切圆和三角形的内心的概念. 3.学会利用方程思想解决几何问题,体验数形结合思想.

教学重点 掌握切线长定理,初步学会运用切线长定理进行计算与证明

教学难点 掌握切线长定理,初步学会运用切线长定理进行计算与证明

教学准备 课件

教学过程 主要师生活动 设计意图

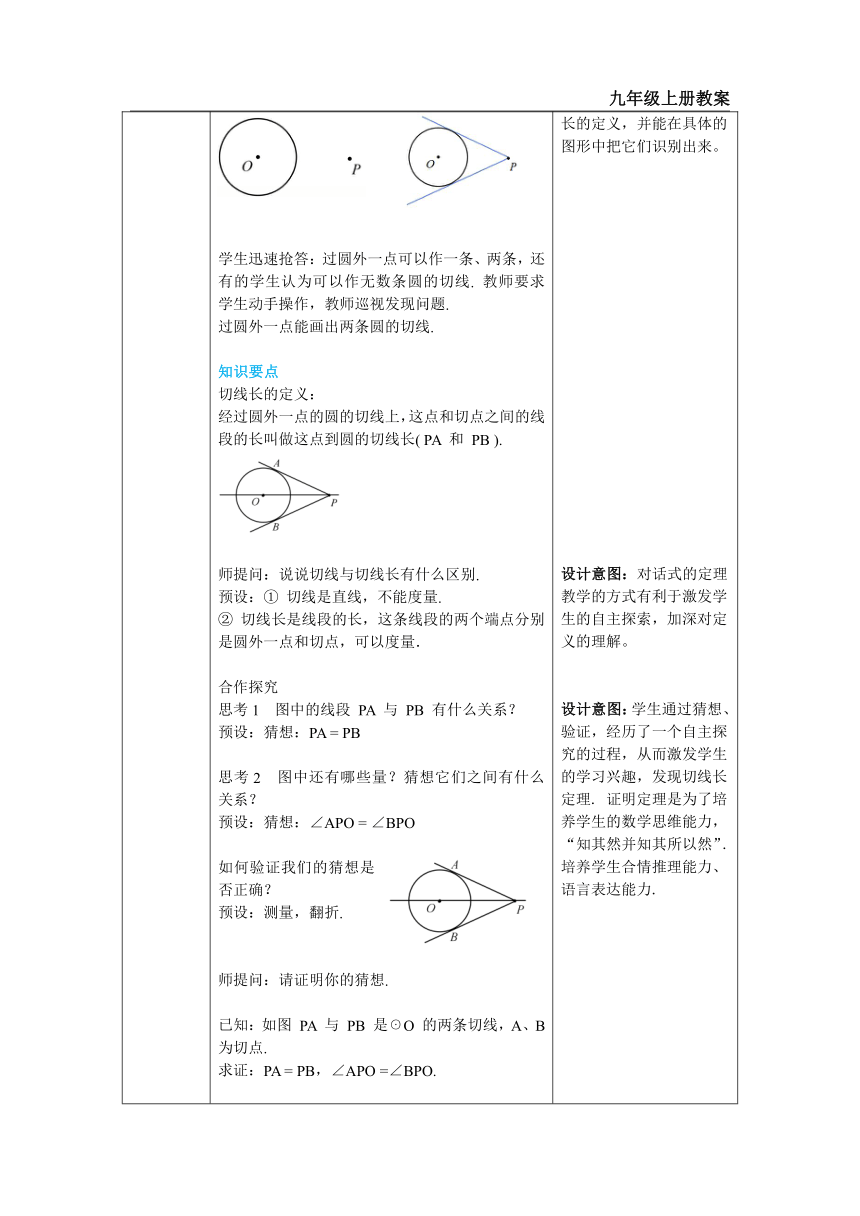

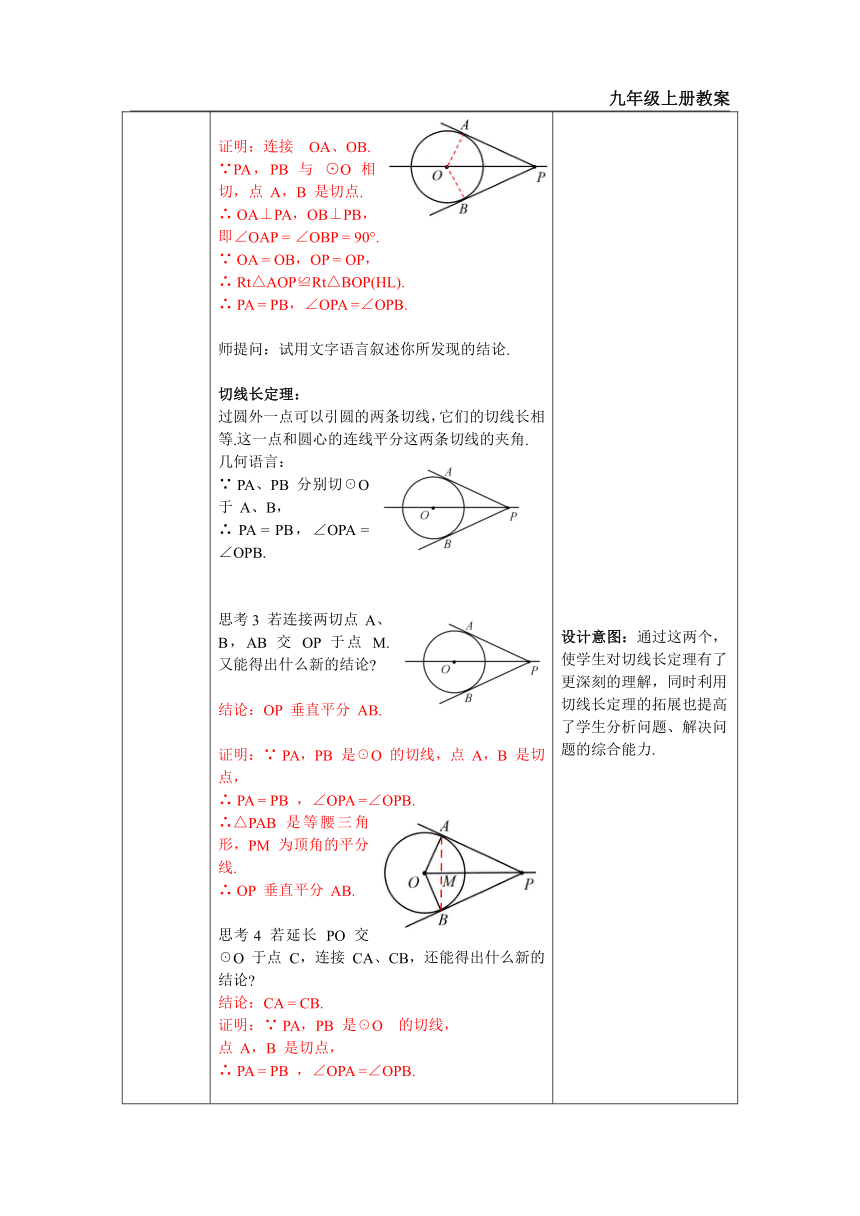

一、情境导入 二、探究新知 当堂练习,巩固所学 一、创设情境,导入新知 1. 直线和圆有哪些位置关系? 预设:相离、相交、相切. 师生活动:让学生自主回答. (学生积极踊跃发言,问答提出的问题.) 2. 如何判断直线和圆相切?(常用方法) (1) 数量关系法(证明 d = r);(2) 判定定理:经过半径的外端且垂直于这条半径的直线是圆的切线. 师生活动: 学生在老师带领下,不仅对上节课的知识点进行复习,同时对学习过的方法、过程进行自我总结和升华. 二、小组合作,探究概念和性质 知识点一:切线长定理的判定 探究一:已知⊙O 和⊙O 外一点 P,你能过点 P 画出 ⊙O 的切线吗?这样的直线能画几条? 学生迅速抢答:过圆外一点可以作一条、两条,还有的学生认为可以作无数条圆的切线. 教师要求学生动手操作,教师巡视发现问题. 过圆外一点能画出两条圆的切线. 知识要点 切线长的定义: 经过圆外一点的圆的切线上,这点和切点之间的线段的长叫做这点到圆的切线长( PA 和 PB ). 师提问:说说切线与切线长有什么区别. 预设:① 切线是直线,不能度量. ② 切线长是线段的长,这条线段的两个端点分别是圆外一点和切点,可以度量. 合作探究 思考1 图中的线段 PA 与 PB 有什么关系? 预设:猜想:PA = PB 思考2 图中还有哪些量?猜想它们之间有什么关系? 预设:猜想:∠APO = ∠BPO 如何验证我们的猜想是否正确? 预设:测量,翻折. 师提问:请证明你的猜想. 已知:如图 PA 与 PB 是☉O 的两条切线,A、B 为切点. 求证:PA = PB,∠APO =∠BPO. 证明:连接 OA、OB. ∵PA,PB 与 ⊙O 相切,点 A,B 是切点. ∴ OA⊥PA,OB⊥PB, 即∠OAP = ∠OBP = 90°. ∵ OA = OB,OP = OP, ∴ Rt△AOP≌Rt△BOP(HL). ∴ PA = PB,∠OPA =∠OPB. 师提问:试用文字语言叙述你所发现的结论. 切线长定理: 过圆外一点可以引圆的两条切线,它们的切线长相等.这一点和圆心的连线平分这两条切线的夹角. 几何语言: ∵ PA、PB 分别切☉O 于 A、B, ∴ PA = PB,∠OPA = ∠OPB. 思考3 若连接两切点 A、B,AB 交 OP 于点 M. 又能得出什么新的结论 结论:OP 垂直平分 AB. 证明:∵ PA,PB 是☉O 的切线,点 A,B 是切点, ∴ PA = PB ,∠OPA =∠OPB. ∴△PAB 是等腰三角形,PM 为顶角的平分线. ∴ OP 垂直平分 AB. 思考4 若延长 PO 交☉O 于点 C,连接 CA、CB,还能得出什么新的结论 结论:CA = CB. 证明:∵ PA,PB 是☉O 的切线, 点 A,B 是切点, ∴ PA = PB ,∠OPA =∠OPB. ∴ PC = PC. ∴ △PCA≌△PCB. ∴ AC = BC. 链接中考 1.(西宁)如图,PA,PB 与☉O 分别相切于点 A,B,PA=2,∠P=60°,则 AB=( ) 知识点 2:三角形的内切圆 探究二:小明在一家木料厂上班,工作之余想对厂里的三角形废料进行加工:裁下一块圆形用料,怎样才能最大化利用三角形废料呢? 如图,已知△ABC.求作:和△ABC 的各边都相切的圆 I. 师生活动:让学生在练习本上画草图进行分析,要明确此圆需在三角形的内部,且与三角形三边相切,然后重点探究确定圆心和半径的方法,并尝试画图,同时能口述画图过程,还要让学生说明这样做的道理. 作法: 1. 分别作∠B,∠C 的平分线 BE 和 CF,交点为 I . 2. 过 I 作 BC 的垂线,垂足为D . 3. 以 I 为圆心,以 ID 的长为半径作⊙I . ⊙I 就是所求的圆. 定义总结: 1. 与三角形三边都相切的圆叫做三角形的内切圆. 2. 三角形内切圆的圆心叫做这个三角形的内心. 3. 这个三角形叫做这个圆的外切三角形. ☉I 是△ABC 的内切圆, 点 I 是△ABC 的内心, △ABC 是☉I 的外切三角形. 请类比三角形的外心,填一填. 典例精析 例1 如图,△ABC 的内切圆 ☉O 与 BC、CA、AB 分别相切于点 D,E,F,且 AB = 9,BC = 14,CA = 13,求 AF、BD、CE 的长. 解:设 AF = x ,则 AE = x . ∴ CE = CD = AC - AE = 9 - x, BF = BD = AB - AF = 13 - x. 由 BD + CD = BC,可得 (13 - x) + (9 - x) = 14,解得 x = 4. ∴ AF = 4 ,BD = 9 ,CE = 5 . 总结:解决本题的关键是熟练运用切线长定理,将相等线段转化集中到某条边上,从而建立方程求解. 三、当堂练习,巩固所学 1. (随州)设边长为 a 的等边三角形的高、内切圆的半径、外接圆的半径分别为 h、r、R,则下列结论不正确的是 ( ) 2. 如图,☉O 为△ABC 的内切圆,AC = 10,AB = 8,BC = 9,点 D,E 分别为 BC,AC 上的点,且 DE 为☉O 的切线,则△CDE 的周长为______. 3. (湖州)如图,已知 △ABC 的内切圆⊙O 与 BC 边相切于点 D,连接 OB,OD. 若∠ABC = 40°,求∠BOD 的度数. 设计意图:现温故旧知并且提高的目的,同时为“知新”打下基础. 设计意图: 通过切线长概念的探究过程,使学生了解切线长的定义,并能在具体的图形中把它们识别出来。 设计意图:对话式的定理教学的方式有利于激发学生的自主探索,加深对定义的理解。 设计意图:学生通过猜想、验证,经历了一个自主探究的过程,从而激发学生的学习兴趣,发现切线长定理. 证明定理是为了培养学生的数学思维能力,“知其然并知其所以然”. 培养学生合情推理能力、语言表达能力. 设计意图:通过这两个,使学生对切线长定理有了更深刻的理解,同时利用切线长定理的拓展也提高了学生分析问题、解决问题的综合能力. 设计意图:通过习题,加强对切线长定理的理解和运用. 设计意图:创设问题情境,吸引学生的注意,激发学生的学习兴趣.以问题的形式引导学生发现图片中三角形的内切圆,从而引出知识点. 设计意图:学生已有了作外接圆的经验,让学生自主类比作外接圆的过程进行分析,一是提高学生的自主分析能力,二是培养学生的小组合作意识.学生通过作图还可以提高动手操作的能力和说理能力. 设计意图:学生类比外接圆和外心的概念,总结内切圆和内心的概念,一是提高学生的归纳能力,二是让学生体会类比思想. 设计意图:通过习题,加强对三角形的外心的理解和对切线长定理的运用. 设计意图:学以致用,当堂检测及时获知学生对所学知识掌握情况,并最大限度地调动全体学生学习数学的积极性,使每个学生都能有所收益、有所提高,明确哪些学生需要在课后加强辅导,达到全面提高的目的.

板书设计 第 3 课时 切线长定理及三角形的内切圆 切线长定理: 过圆外一点可以引圆的两条切线,它们的切线长相等.这一点和圆心的连线平分这两条切线的夹角. 几何语言: ∵ PA、PB 分别切☉O 于 A、B, ∴ PA = PB,∠OPA = ∠OPB.

课后小结 教师与学生一起回顾本节课所学的主要内容,梳理并完善知识思维导图。

教学反思 在教学过程中,通过安排实践操作活动,使学生提高了探究的兴趣.首先教师突出操作要求,学生操作并思考回答问题,教师在学生回答问题的基础上进一步引导学生从中发现问题,让学生体会从具体情景和实践操作中发现问题,解决问题.通过设计问题情境,使学生提高解决问题的意识,通过自己画图尝试从中得到感性认识,进而不断地比较,让学生的思维能够经历一个从模糊到清晰,从具体到抽象,从直觉到逻辑的过程,再由直观、粗糙向严格、精确,使学生体会数学发展的过程.

24.2 点和圆、直线和圆的位置关系

第 3 课时 切线长定理及三角形的内切圆

教学内容 第 3 课时 切线长定理及三角形的内切圆 课时 1

核心素养目标 1.掌握切线长的定义及其定理,并利用定理进行有关的计算. 2.了解三角形的内切圆、内心的概念,会作三角形的内切圆. 3.会从数学的角度提出问题、理解问题,并会用所学的知识和技能解决问题,发展应用意识,在解题过程中,形成基本的解题策略,发展实践能力与创新能力.在运用切线长定理的解题过程中,进一步渗透方程的思想,熟悉用代数的方法解几何题,培养学生的直观想象、逻辑推理方面.

知识目标 1.掌握切线长定理,初步学会运用切线长定理进行计算与证明. 2.了解有关三角形的内切圆和三角形的内心的概念. 3.学会利用方程思想解决几何问题,体验数形结合思想.

教学重点 掌握切线长定理,初步学会运用切线长定理进行计算与证明

教学难点 掌握切线长定理,初步学会运用切线长定理进行计算与证明

教学准备 课件

教学过程 主要师生活动 设计意图

一、情境导入 二、探究新知 当堂练习,巩固所学 一、创设情境,导入新知 1. 直线和圆有哪些位置关系? 预设:相离、相交、相切. 师生活动:让学生自主回答. (学生积极踊跃发言,问答提出的问题.) 2. 如何判断直线和圆相切?(常用方法) (1) 数量关系法(证明 d = r);(2) 判定定理:经过半径的外端且垂直于这条半径的直线是圆的切线. 师生活动: 学生在老师带领下,不仅对上节课的知识点进行复习,同时对学习过的方法、过程进行自我总结和升华. 二、小组合作,探究概念和性质 知识点一:切线长定理的判定 探究一:已知⊙O 和⊙O 外一点 P,你能过点 P 画出 ⊙O 的切线吗?这样的直线能画几条? 学生迅速抢答:过圆外一点可以作一条、两条,还有的学生认为可以作无数条圆的切线. 教师要求学生动手操作,教师巡视发现问题. 过圆外一点能画出两条圆的切线. 知识要点 切线长的定义: 经过圆外一点的圆的切线上,这点和切点之间的线段的长叫做这点到圆的切线长( PA 和 PB ). 师提问:说说切线与切线长有什么区别. 预设:① 切线是直线,不能度量. ② 切线长是线段的长,这条线段的两个端点分别是圆外一点和切点,可以度量. 合作探究 思考1 图中的线段 PA 与 PB 有什么关系? 预设:猜想:PA = PB 思考2 图中还有哪些量?猜想它们之间有什么关系? 预设:猜想:∠APO = ∠BPO 如何验证我们的猜想是否正确? 预设:测量,翻折. 师提问:请证明你的猜想. 已知:如图 PA 与 PB 是☉O 的两条切线,A、B 为切点. 求证:PA = PB,∠APO =∠BPO. 证明:连接 OA、OB. ∵PA,PB 与 ⊙O 相切,点 A,B 是切点. ∴ OA⊥PA,OB⊥PB, 即∠OAP = ∠OBP = 90°. ∵ OA = OB,OP = OP, ∴ Rt△AOP≌Rt△BOP(HL). ∴ PA = PB,∠OPA =∠OPB. 师提问:试用文字语言叙述你所发现的结论. 切线长定理: 过圆外一点可以引圆的两条切线,它们的切线长相等.这一点和圆心的连线平分这两条切线的夹角. 几何语言: ∵ PA、PB 分别切☉O 于 A、B, ∴ PA = PB,∠OPA = ∠OPB. 思考3 若连接两切点 A、B,AB 交 OP 于点 M. 又能得出什么新的结论 结论:OP 垂直平分 AB. 证明:∵ PA,PB 是☉O 的切线,点 A,B 是切点, ∴ PA = PB ,∠OPA =∠OPB. ∴△PAB 是等腰三角形,PM 为顶角的平分线. ∴ OP 垂直平分 AB. 思考4 若延长 PO 交☉O 于点 C,连接 CA、CB,还能得出什么新的结论 结论:CA = CB. 证明:∵ PA,PB 是☉O 的切线, 点 A,B 是切点, ∴ PA = PB ,∠OPA =∠OPB. ∴ PC = PC. ∴ △PCA≌△PCB. ∴ AC = BC. 链接中考 1.(西宁)如图,PA,PB 与☉O 分别相切于点 A,B,PA=2,∠P=60°,则 AB=( ) 知识点 2:三角形的内切圆 探究二:小明在一家木料厂上班,工作之余想对厂里的三角形废料进行加工:裁下一块圆形用料,怎样才能最大化利用三角形废料呢? 如图,已知△ABC.求作:和△ABC 的各边都相切的圆 I. 师生活动:让学生在练习本上画草图进行分析,要明确此圆需在三角形的内部,且与三角形三边相切,然后重点探究确定圆心和半径的方法,并尝试画图,同时能口述画图过程,还要让学生说明这样做的道理. 作法: 1. 分别作∠B,∠C 的平分线 BE 和 CF,交点为 I . 2. 过 I 作 BC 的垂线,垂足为D . 3. 以 I 为圆心,以 ID 的长为半径作⊙I . ⊙I 就是所求的圆. 定义总结: 1. 与三角形三边都相切的圆叫做三角形的内切圆. 2. 三角形内切圆的圆心叫做这个三角形的内心. 3. 这个三角形叫做这个圆的外切三角形. ☉I 是△ABC 的内切圆, 点 I 是△ABC 的内心, △ABC 是☉I 的外切三角形. 请类比三角形的外心,填一填. 典例精析 例1 如图,△ABC 的内切圆 ☉O 与 BC、CA、AB 分别相切于点 D,E,F,且 AB = 9,BC = 14,CA = 13,求 AF、BD、CE 的长. 解:设 AF = x ,则 AE = x . ∴ CE = CD = AC - AE = 9 - x, BF = BD = AB - AF = 13 - x. 由 BD + CD = BC,可得 (13 - x) + (9 - x) = 14,解得 x = 4. ∴ AF = 4 ,BD = 9 ,CE = 5 . 总结:解决本题的关键是熟练运用切线长定理,将相等线段转化集中到某条边上,从而建立方程求解. 三、当堂练习,巩固所学 1. (随州)设边长为 a 的等边三角形的高、内切圆的半径、外接圆的半径分别为 h、r、R,则下列结论不正确的是 ( ) 2. 如图,☉O 为△ABC 的内切圆,AC = 10,AB = 8,BC = 9,点 D,E 分别为 BC,AC 上的点,且 DE 为☉O 的切线,则△CDE 的周长为______. 3. (湖州)如图,已知 △ABC 的内切圆⊙O 与 BC 边相切于点 D,连接 OB,OD. 若∠ABC = 40°,求∠BOD 的度数. 设计意图:现温故旧知并且提高的目的,同时为“知新”打下基础. 设计意图: 通过切线长概念的探究过程,使学生了解切线长的定义,并能在具体的图形中把它们识别出来。 设计意图:对话式的定理教学的方式有利于激发学生的自主探索,加深对定义的理解。 设计意图:学生通过猜想、验证,经历了一个自主探究的过程,从而激发学生的学习兴趣,发现切线长定理. 证明定理是为了培养学生的数学思维能力,“知其然并知其所以然”. 培养学生合情推理能力、语言表达能力. 设计意图:通过这两个,使学生对切线长定理有了更深刻的理解,同时利用切线长定理的拓展也提高了学生分析问题、解决问题的综合能力. 设计意图:通过习题,加强对切线长定理的理解和运用. 设计意图:创设问题情境,吸引学生的注意,激发学生的学习兴趣.以问题的形式引导学生发现图片中三角形的内切圆,从而引出知识点. 设计意图:学生已有了作外接圆的经验,让学生自主类比作外接圆的过程进行分析,一是提高学生的自主分析能力,二是培养学生的小组合作意识.学生通过作图还可以提高动手操作的能力和说理能力. 设计意图:学生类比外接圆和外心的概念,总结内切圆和内心的概念,一是提高学生的归纳能力,二是让学生体会类比思想. 设计意图:通过习题,加强对三角形的外心的理解和对切线长定理的运用. 设计意图:学以致用,当堂检测及时获知学生对所学知识掌握情况,并最大限度地调动全体学生学习数学的积极性,使每个学生都能有所收益、有所提高,明确哪些学生需要在课后加强辅导,达到全面提高的目的.

板书设计 第 3 课时 切线长定理及三角形的内切圆 切线长定理: 过圆外一点可以引圆的两条切线,它们的切线长相等.这一点和圆心的连线平分这两条切线的夹角. 几何语言: ∵ PA、PB 分别切☉O 于 A、B, ∴ PA = PB,∠OPA = ∠OPB.

课后小结 教师与学生一起回顾本节课所学的主要内容,梳理并完善知识思维导图。

教学反思 在教学过程中,通过安排实践操作活动,使学生提高了探究的兴趣.首先教师突出操作要求,学生操作并思考回答问题,教师在学生回答问题的基础上进一步引导学生从中发现问题,让学生体会从具体情景和实践操作中发现问题,解决问题.通过设计问题情境,使学生提高解决问题的意识,通过自己画图尝试从中得到感性认识,进而不断地比较,让学生的思维能够经历一个从模糊到清晰,从具体到抽象,从直觉到逻辑的过程,再由直观、粗糙向严格、精确,使学生体会数学发展的过程.

同课章节目录