2.3 可再生资源的利用与保护 同步练习(含答案解析) (2)

文档属性

| 名称 | 2.3 可再生资源的利用与保护 同步练习(含答案解析) (2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 515.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-08-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.3

可再生资源的利用与保护

同步练习

(30分钟

50分)

一、选择题(每小题4分,共28分)

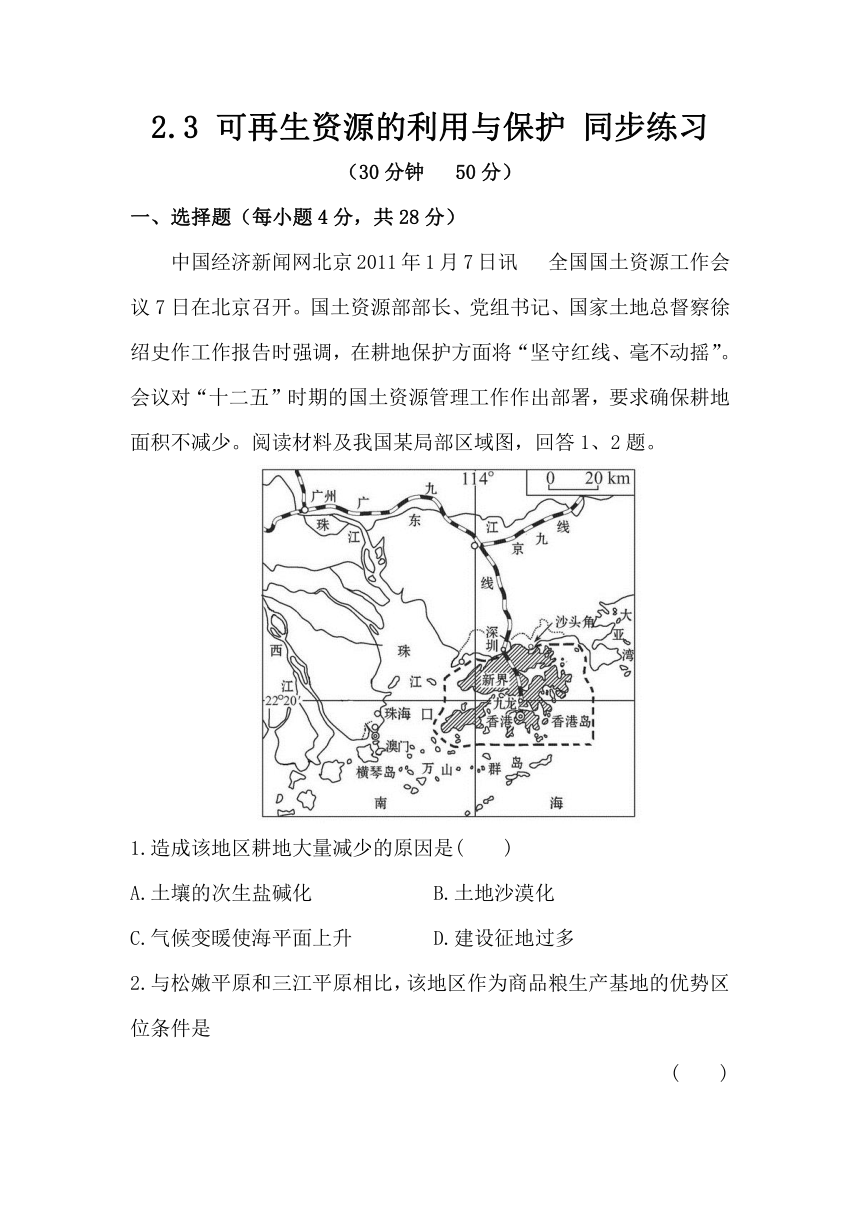

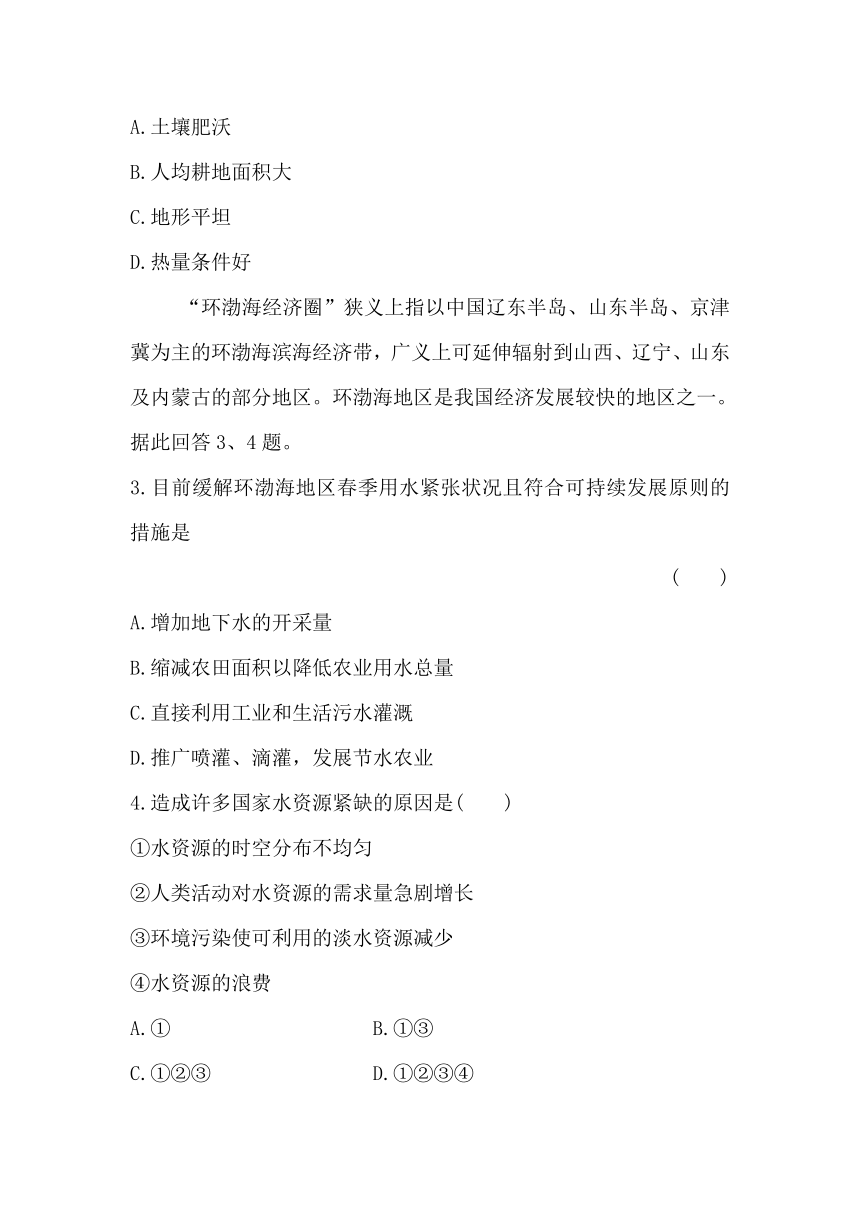

中国经济新闻网北京2011年1月7日讯

全国国土资源工作会议7日在北京召开。国土资源部部长、党组书记、国家土地总督察徐绍史作工作报告时强调,在耕地保护方面将“坚守红线、毫不动摇”。会议对“十二五”时期的国土资源管理工作作出部署,要求确保耕地面积不减少。阅读材料及我国某局部区域图,回答1、2题。

1.造成该地区耕地大量减少的原因是(

)

A.土壤的次生盐碱化

B.土地沙漠化

C.气候变暖使海平面上升

D.建设征地过多

2.与松嫩平原和三江平原相比,该地区作为商品粮生产基地的优势区位条件是

(

)

A.土壤肥沃

B.人均耕地面积大

C.地形平坦

D.热量条件好

“环渤海经济圈”狭义上指以中国辽东半岛、山东半岛、京津冀为主的环渤海滨海经济带,广义上可延伸辐射到山西、辽宁、山东及内蒙古的部分地区。环渤海地区是我国经济发展较快的地区之一。据此回答3、4题。

3.目前缓解环渤海地区春季用水紧张状况且符合可持续发展原则的措施是

(

)

A.增加地下水的开采量

B.缩减农田面积以降低农业用水总量

C.直接利用工业和生活污水灌溉

D.推广喷灌、滴灌,发展节水农业

4.造成许多国家水资源紧缺的原因是(

)

①水资源的时空分布不均匀

②人类活动对水资源的需求量急剧增长

③环境污染使可利用的淡水资源减少

④水资源的浪费

A.①

B.①③

C.①②③

D.①②③④

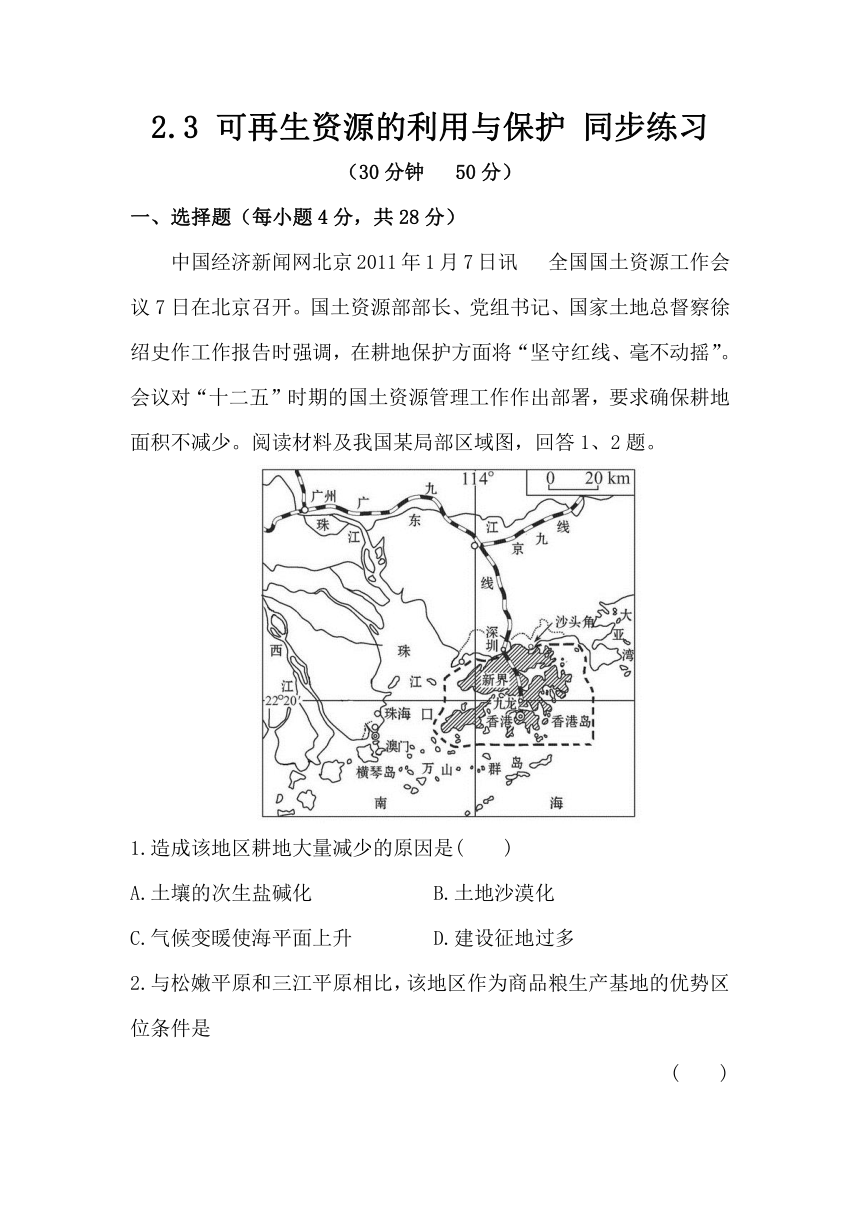

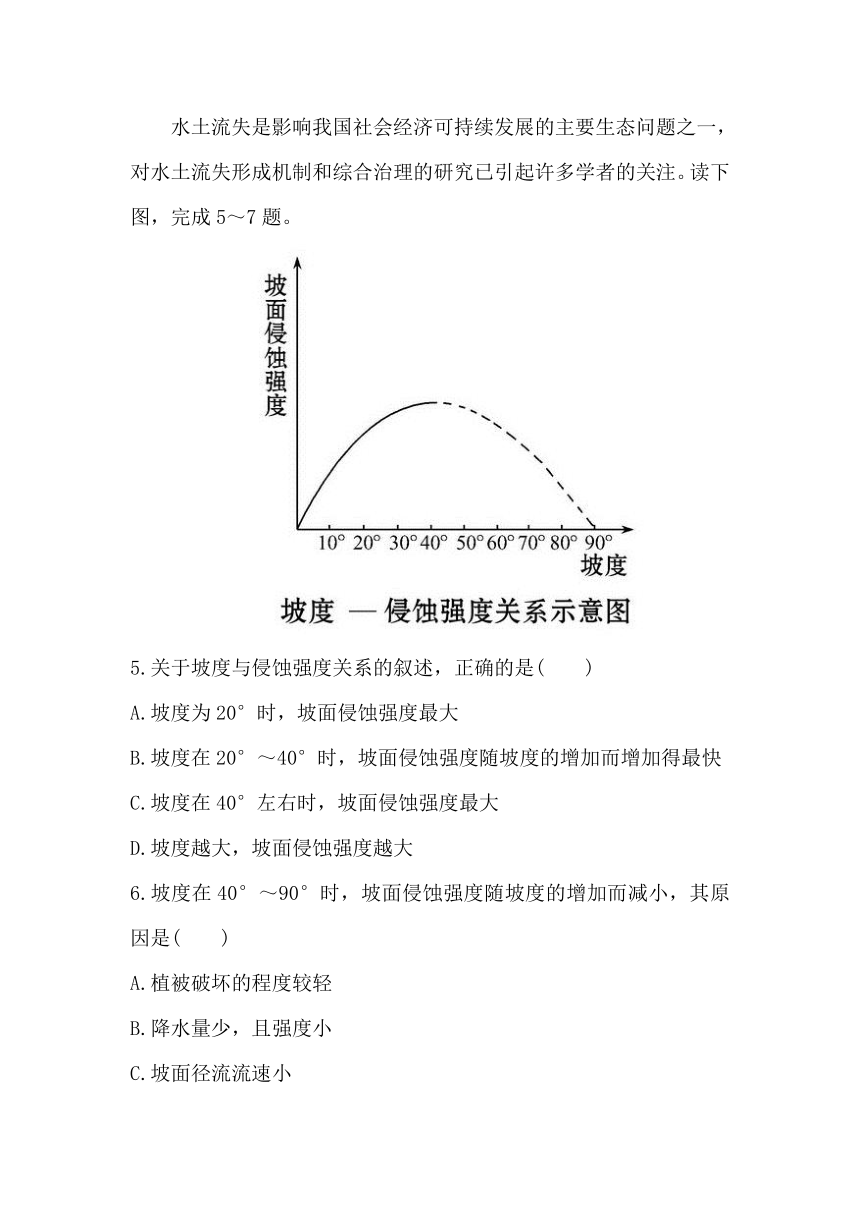

水土流失是影响我国社会经济可持续发展的主要生态问题之一,对水土流失形成机制和综合治理的研究已引起许多学者的关注。读下图,完成5~7题。

5.关于坡度与侵蚀强度关系的叙述,正确的是(

)

A.坡度为20°时,坡面侵蚀强度最大

B.坡度在20°~40°时,坡面侵蚀强度随坡度的增加而增加得最快

C.坡度在40°左右时,坡面侵蚀强度最大

D.坡度越大,坡面侵蚀强度越大

6.坡度在40°~90°时,坡面侵蚀强度随坡度的增加而减小,其原因是(

)

A.植被破坏的程度较轻

B.降水量少,且强度小

C.坡面径流流速小

D.受雨面积减小,使坡面径流量减小

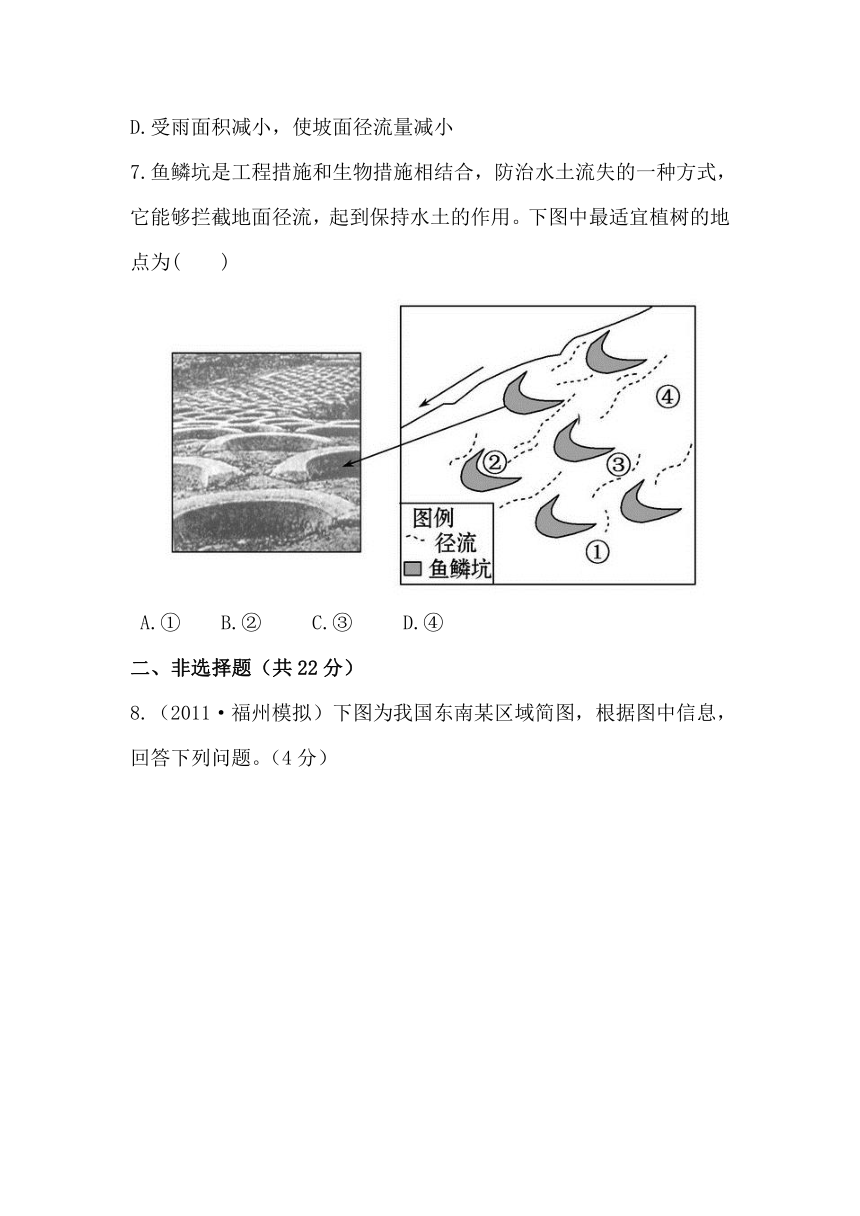

7.鱼鳞坑是工程措施和生物措施相结合,防治水土流失的一种方式,它能够拦截地面径流,起到保持水土的作用。下图中最适宜植树的地点为(

)

A.①

B.②

C.③

D.④

二、非选择题(共22分)

8.(2011·福州模拟)下图为我国东南某区域简图,根据图中信息,回答下列问题。(4分)

(1)分别说出图中A、B地区河湖环境保护的侧重点,并简要说明理由。

(2)针对A地区人类与耕地资源矛盾紧张的局面,请提出缓解措施。

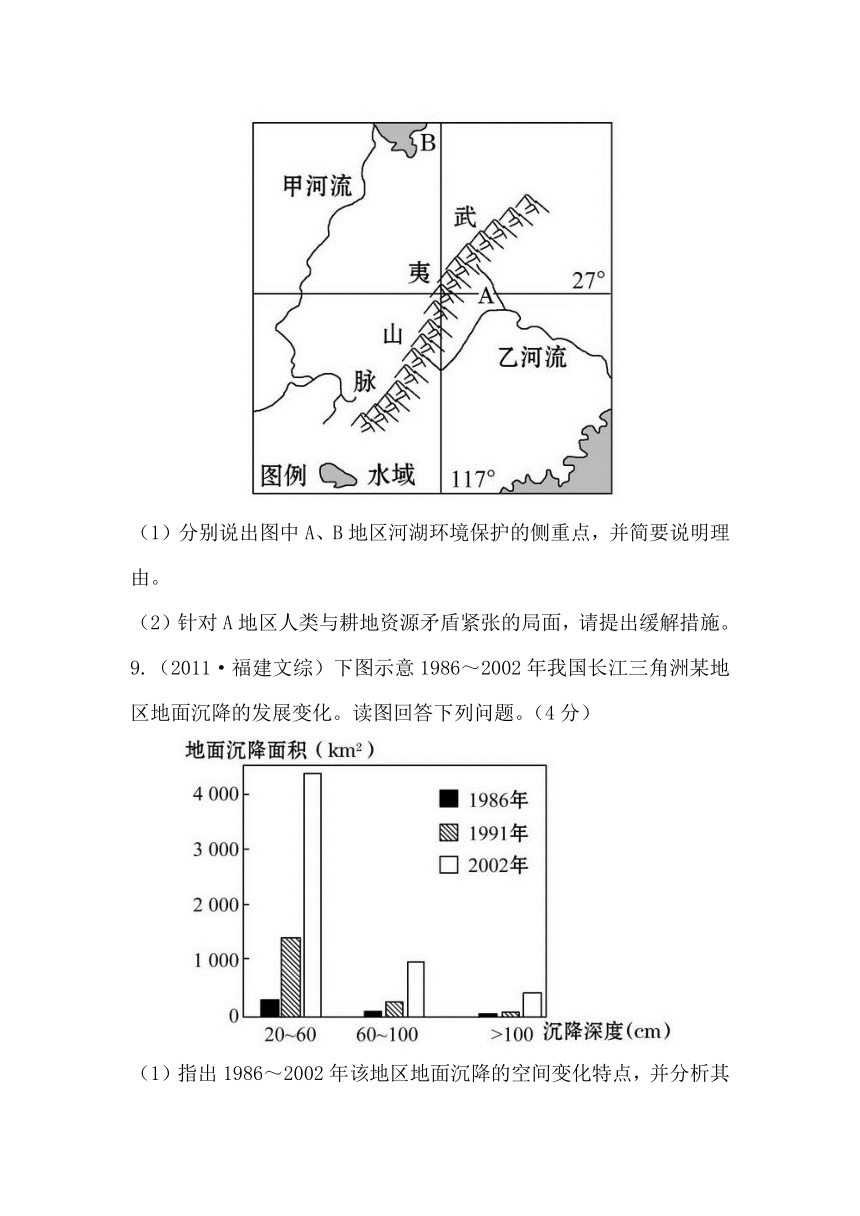

9.(2011·福建文综)下图示意1986~2002年我国长江三角洲某地区地面沉降的发展变化。读图回答下列问题。(4分)

(1)指出1986~2002年该地区地面沉降的空间变化特点,并分析其人为原因。

(2)简述地面沉降的防治措施。

10.读我国某年三个地区的人口密度和人均土地资源情况表和图,回答下列问题。(6分)

(1)从图中甲、乙、丙、丁四地选出与上表A、B、C三地区人口密度和人均土地资源情况相符的:A可能位于图中____地,B位于____地,C位于____地。

(2)甲区域最易发生的环境问题有(多选)(

)

A.风沙

B.干旱

C.台风

D.盐碱

(3)丙地区的山地丘陵面临的主要生态问题是(

)

A.风沙危害

B.水土流失

C.土地盐碱化

D.地面沉降

(4)从可持续发展的角度出发,乙所在的平原地区和丁地区两地在发展农业生产时应该注意的问题是:

乙__________________________________________________________;

丁__________________________________________________________。

11.(案例探究题)阅读材料,回答问题。(8分)

材料一

2009年我国进口原油约2.04亿吨,比上年增长约14%,中国石油消费的进口依存度已达52%。不少专家认为:将淀粉质生物(如:粮食、薯类、作物秸秆等)加工成乙醇(燃料酒精)、生物柴油、生物氢等,用作生产和生活能源,是中国未来能源的希望所在,发展生物能源可以促进中国的能源安全减轻石油进口压力。

材料二

有关试验表明,我国南方的荒山、荒坡,北方的盐碱地,西部的戈壁、沙漠,都可以用来种植淀粉质生物。

材料三

2001~2008年我国耕地数量的变化图

(1)与矿物能源相比,生物能源最大的特点是_____________________________

_______________________________________。

(2)评价发展农产品提炼生物燃油产业对环境的有利影响。

(3)描述2001~2008年我国耕地面积的变化趋势。

(4)导致2001~2003年耕地减少的最主要原因可能为(

)

A.灾毁耕地

B.生态退耕

C.农业结构调整

D.建设用地

(5)国家发改委发出紧急通知:要求积极稳妥地推动生物燃料——乙醇产业发展,维护国家粮食安全。根据材料,结合国情,谈谈你对“积极”与“稳妥”的理解。

答案解析

1、2

【解析】1选D,2选D。该图为我国的珠江三角洲地区。因该区经济发展速度较快,工业和城市发展以及交通建设征地过多,造成该区耕地大量减少。与东北的松嫩平原和三江平原相比,该地区优势区位条件是热量条件好,其他三方面均不如东北的这两大平原。

3、4

【解析】3选D,4选D。第3题,从“开源节流”角度考虑,发展节水农业属于节流方面的措施且符合可持续发展的原则。第4题,造成目前许多国家闹“水荒”的原因不仅有自然原因,也有人为原因。

独具【规律方法】水资源短缺的解决措施

5~7

【解析】5选C,6选D,7选B。本题组主要考查水土流失问题。第5题,由坡度-侵蚀强度关系示意图可知,40°左右时坡面侵蚀强度最大。第6题,坡面在40°~90°时,坡面侵蚀强度随坡度的增加而减小,原因是坡度变大,接受降雨的面积减小,侵蚀减弱。第7题,因②位于鱼鳞坑前,坡度大,流水侵蚀作用强,植树有利于鱼鳞坑的保护。

8.【解析】本题主要考查区域环境问题及其治理措施。结合图中武夷山脉信息,A地区位于福建闽江上游,并位于山区,环境保护重点应以保护森林,保护水质为主;B地区位于江西省,湖泊沿岸经济发达,人口稠密,应以防治污染,保护湖泊为主。A地区位于山区,缓解人类与耕地资源矛盾紧张的局面,应当发挥当地优势,加大科技投入,实施综合开发。

答案:(1)B地区以防治污染,保护湖泊为主。理由:位于河流中下游,湖泊沿岸人口密集,经济较发达。A地区以保护森林,保持水土,保护水质为主。理由:位于湿润气候的山区、河流上游,易发生水土流失,使河流含沙量增加。

(2)因地制宜发展立体农业和生态农业,防止耕地退化;促进农业产业化经营,发展旅游业等第三产业;加大科技投入,改良土壤,提高单位面积的产量,提高土地的利用率;控制人口增长,提高人口素质。

(至少两点)

9.

【解析】第(1)题,首先要看清题目是指出地面沉降的空间变化特点,从纵坐标可以看出1986~2002年该地区地面沉降面积不断扩大;从横坐标可以得出1986~2002年该地区地面沉降的深度不断加深。其次分析造成这一变化的成因主要从区域人类活动特点分析:长三角地区是我国人口、工业最为集中的综合性工业基地,随着经济不断发展和城市化规模不断扩大,对水资源需求也就越来越大,造成过度开采地下水。第(2)题,地面沉降的防治措施主要从过度开采地下水这个问题入手,从工程性和非工程性措施分析即可解决,即防、管、治。具体措施:合理开采地下水等管理措施;植树种草等生物措施;人工回灌等工程措施。

答案:(1)沉降面积不断扩大,深度不断加深。

该地区城市规模不断扩大,生产、生活需水量加大,过度开采地下水。

(2)合理开采地下水等管理措施;植树种草等生物措施;人工回灌等工程措施。

10.

【解析】第(1)题,由表中人口密度和人均土地资源情况对比可知,A地人口密度大,以耕地为主应对应甲——华北地区;B地人口密度较大,耕地、林地、草地比重均较大,应对应以山地丘陵为主的丙——南方低山丘陵区;C地人口稀少,人均草地、林地比重大,应是丁——青藏地区。第(2)题,华北地区最易发生的三大环境问题是干旱、盐碱和风沙。第(3)题,南方山区最易发生的生态问题是水土流失。第(4)题,乙为长江中下游平原,这里洪涝灾害多发,且商品粮基地众多;丁为青藏高原地区,这里林地、草地广阔,应加以保护。

答案:(1)甲

丙

丁

(2)ABD

(3)B

(4)防洪涝,科学种田,提高单位面积产量和质量

保护草场和天然林,禁止乱砍滥伐(以上答案内容合理即可)

11.

【解析】第(1)题,生物能源为可再生能源。第(2)题,利用农产品提炼生物燃油可减少矿物能源的使用,减轻环境污染。第(3)题,通过我国耕地数量的变化图,可以看出耕地面积和减少速度都呈下降趋势。第(4)题,2001~2003年我国耕地面积减少得很快,这与生态退耕特定的政策有关。第(5)题,本题具有一定的开放性,答案合理即可。

答案:(1)可再生

(2)减少矿物能源的使用量,从而减少环境污染。

(3)耕地面积不断减少,但减少的速度也呈下降趋势。

(4)B

(5)积极:有利于维护国家能源安全;缓解农村就业压力,促进农民增收;扩大植被覆盖率,防止水土流失;提高难以利用土地的质量;增加欠发达地区的经济收入。(答对其中三点即可)稳妥:我国人多地少,粮食短缺;耕地(持续)减少,粮食供需矛盾加剧(或粮食生产压力大);生产技术水平较低,成本较高;不利于国家粮食安全。(答对其中两点即可)

可再生资源的利用与保护

同步练习

(30分钟

50分)

一、选择题(每小题4分,共28分)

中国经济新闻网北京2011年1月7日讯

全国国土资源工作会议7日在北京召开。国土资源部部长、党组书记、国家土地总督察徐绍史作工作报告时强调,在耕地保护方面将“坚守红线、毫不动摇”。会议对“十二五”时期的国土资源管理工作作出部署,要求确保耕地面积不减少。阅读材料及我国某局部区域图,回答1、2题。

1.造成该地区耕地大量减少的原因是(

)

A.土壤的次生盐碱化

B.土地沙漠化

C.气候变暖使海平面上升

D.建设征地过多

2.与松嫩平原和三江平原相比,该地区作为商品粮生产基地的优势区位条件是

(

)

A.土壤肥沃

B.人均耕地面积大

C.地形平坦

D.热量条件好

“环渤海经济圈”狭义上指以中国辽东半岛、山东半岛、京津冀为主的环渤海滨海经济带,广义上可延伸辐射到山西、辽宁、山东及内蒙古的部分地区。环渤海地区是我国经济发展较快的地区之一。据此回答3、4题。

3.目前缓解环渤海地区春季用水紧张状况且符合可持续发展原则的措施是

(

)

A.增加地下水的开采量

B.缩减农田面积以降低农业用水总量

C.直接利用工业和生活污水灌溉

D.推广喷灌、滴灌,发展节水农业

4.造成许多国家水资源紧缺的原因是(

)

①水资源的时空分布不均匀

②人类活动对水资源的需求量急剧增长

③环境污染使可利用的淡水资源减少

④水资源的浪费

A.①

B.①③

C.①②③

D.①②③④

水土流失是影响我国社会经济可持续发展的主要生态问题之一,对水土流失形成机制和综合治理的研究已引起许多学者的关注。读下图,完成5~7题。

5.关于坡度与侵蚀强度关系的叙述,正确的是(

)

A.坡度为20°时,坡面侵蚀强度最大

B.坡度在20°~40°时,坡面侵蚀强度随坡度的增加而增加得最快

C.坡度在40°左右时,坡面侵蚀强度最大

D.坡度越大,坡面侵蚀强度越大

6.坡度在40°~90°时,坡面侵蚀强度随坡度的增加而减小,其原因是(

)

A.植被破坏的程度较轻

B.降水量少,且强度小

C.坡面径流流速小

D.受雨面积减小,使坡面径流量减小

7.鱼鳞坑是工程措施和生物措施相结合,防治水土流失的一种方式,它能够拦截地面径流,起到保持水土的作用。下图中最适宜植树的地点为(

)

A.①

B.②

C.③

D.④

二、非选择题(共22分)

8.(2011·福州模拟)下图为我国东南某区域简图,根据图中信息,回答下列问题。(4分)

(1)分别说出图中A、B地区河湖环境保护的侧重点,并简要说明理由。

(2)针对A地区人类与耕地资源矛盾紧张的局面,请提出缓解措施。

9.(2011·福建文综)下图示意1986~2002年我国长江三角洲某地区地面沉降的发展变化。读图回答下列问题。(4分)

(1)指出1986~2002年该地区地面沉降的空间变化特点,并分析其人为原因。

(2)简述地面沉降的防治措施。

10.读我国某年三个地区的人口密度和人均土地资源情况表和图,回答下列问题。(6分)

(1)从图中甲、乙、丙、丁四地选出与上表A、B、C三地区人口密度和人均土地资源情况相符的:A可能位于图中____地,B位于____地,C位于____地。

(2)甲区域最易发生的环境问题有(多选)(

)

A.风沙

B.干旱

C.台风

D.盐碱

(3)丙地区的山地丘陵面临的主要生态问题是(

)

A.风沙危害

B.水土流失

C.土地盐碱化

D.地面沉降

(4)从可持续发展的角度出发,乙所在的平原地区和丁地区两地在发展农业生产时应该注意的问题是:

乙__________________________________________________________;

丁__________________________________________________________。

11.(案例探究题)阅读材料,回答问题。(8分)

材料一

2009年我国进口原油约2.04亿吨,比上年增长约14%,中国石油消费的进口依存度已达52%。不少专家认为:将淀粉质生物(如:粮食、薯类、作物秸秆等)加工成乙醇(燃料酒精)、生物柴油、生物氢等,用作生产和生活能源,是中国未来能源的希望所在,发展生物能源可以促进中国的能源安全减轻石油进口压力。

材料二

有关试验表明,我国南方的荒山、荒坡,北方的盐碱地,西部的戈壁、沙漠,都可以用来种植淀粉质生物。

材料三

2001~2008年我国耕地数量的变化图

(1)与矿物能源相比,生物能源最大的特点是_____________________________

_______________________________________。

(2)评价发展农产品提炼生物燃油产业对环境的有利影响。

(3)描述2001~2008年我国耕地面积的变化趋势。

(4)导致2001~2003年耕地减少的最主要原因可能为(

)

A.灾毁耕地

B.生态退耕

C.农业结构调整

D.建设用地

(5)国家发改委发出紧急通知:要求积极稳妥地推动生物燃料——乙醇产业发展,维护国家粮食安全。根据材料,结合国情,谈谈你对“积极”与“稳妥”的理解。

答案解析

1、2

【解析】1选D,2选D。该图为我国的珠江三角洲地区。因该区经济发展速度较快,工业和城市发展以及交通建设征地过多,造成该区耕地大量减少。与东北的松嫩平原和三江平原相比,该地区优势区位条件是热量条件好,其他三方面均不如东北的这两大平原。

3、4

【解析】3选D,4选D。第3题,从“开源节流”角度考虑,发展节水农业属于节流方面的措施且符合可持续发展的原则。第4题,造成目前许多国家闹“水荒”的原因不仅有自然原因,也有人为原因。

独具【规律方法】水资源短缺的解决措施

5~7

【解析】5选C,6选D,7选B。本题组主要考查水土流失问题。第5题,由坡度-侵蚀强度关系示意图可知,40°左右时坡面侵蚀强度最大。第6题,坡面在40°~90°时,坡面侵蚀强度随坡度的增加而减小,原因是坡度变大,接受降雨的面积减小,侵蚀减弱。第7题,因②位于鱼鳞坑前,坡度大,流水侵蚀作用强,植树有利于鱼鳞坑的保护。

8.【解析】本题主要考查区域环境问题及其治理措施。结合图中武夷山脉信息,A地区位于福建闽江上游,并位于山区,环境保护重点应以保护森林,保护水质为主;B地区位于江西省,湖泊沿岸经济发达,人口稠密,应以防治污染,保护湖泊为主。A地区位于山区,缓解人类与耕地资源矛盾紧张的局面,应当发挥当地优势,加大科技投入,实施综合开发。

答案:(1)B地区以防治污染,保护湖泊为主。理由:位于河流中下游,湖泊沿岸人口密集,经济较发达。A地区以保护森林,保持水土,保护水质为主。理由:位于湿润气候的山区、河流上游,易发生水土流失,使河流含沙量增加。

(2)因地制宜发展立体农业和生态农业,防止耕地退化;促进农业产业化经营,发展旅游业等第三产业;加大科技投入,改良土壤,提高单位面积的产量,提高土地的利用率;控制人口增长,提高人口素质。

(至少两点)

9.

【解析】第(1)题,首先要看清题目是指出地面沉降的空间变化特点,从纵坐标可以看出1986~2002年该地区地面沉降面积不断扩大;从横坐标可以得出1986~2002年该地区地面沉降的深度不断加深。其次分析造成这一变化的成因主要从区域人类活动特点分析:长三角地区是我国人口、工业最为集中的综合性工业基地,随着经济不断发展和城市化规模不断扩大,对水资源需求也就越来越大,造成过度开采地下水。第(2)题,地面沉降的防治措施主要从过度开采地下水这个问题入手,从工程性和非工程性措施分析即可解决,即防、管、治。具体措施:合理开采地下水等管理措施;植树种草等生物措施;人工回灌等工程措施。

答案:(1)沉降面积不断扩大,深度不断加深。

该地区城市规模不断扩大,生产、生活需水量加大,过度开采地下水。

(2)合理开采地下水等管理措施;植树种草等生物措施;人工回灌等工程措施。

10.

【解析】第(1)题,由表中人口密度和人均土地资源情况对比可知,A地人口密度大,以耕地为主应对应甲——华北地区;B地人口密度较大,耕地、林地、草地比重均较大,应对应以山地丘陵为主的丙——南方低山丘陵区;C地人口稀少,人均草地、林地比重大,应是丁——青藏地区。第(2)题,华北地区最易发生的三大环境问题是干旱、盐碱和风沙。第(3)题,南方山区最易发生的生态问题是水土流失。第(4)题,乙为长江中下游平原,这里洪涝灾害多发,且商品粮基地众多;丁为青藏高原地区,这里林地、草地广阔,应加以保护。

答案:(1)甲

丙

丁

(2)ABD

(3)B

(4)防洪涝,科学种田,提高单位面积产量和质量

保护草场和天然林,禁止乱砍滥伐(以上答案内容合理即可)

11.

【解析】第(1)题,生物能源为可再生能源。第(2)题,利用农产品提炼生物燃油可减少矿物能源的使用,减轻环境污染。第(3)题,通过我国耕地数量的变化图,可以看出耕地面积和减少速度都呈下降趋势。第(4)题,2001~2003年我国耕地面积减少得很快,这与生态退耕特定的政策有关。第(5)题,本题具有一定的开放性,答案合理即可。

答案:(1)可再生

(2)减少矿物能源的使用量,从而减少环境污染。

(3)耕地面积不断减少,但减少的速度也呈下降趋势。

(4)B

(5)积极:有利于维护国家能源安全;缓解农村就业压力,促进农民增收;扩大植被覆盖率,防止水土流失;提高难以利用土地的质量;增加欠发达地区的经济收入。(答对其中三点即可)稳妥:我国人多地少,粮食短缺;耕地(持续)减少,粮食供需矛盾加剧(或粮食生产压力大);生产技术水平较低,成本较高;不利于国家粮食安全。(答对其中两点即可)

同课章节目录

- 第一章 环境与环境问题

- 第一节 环境概述

- 第二节 环境问题概述

- 第三节 人类与环境

- 第二章 自然资源保护

- 第一节 自然资源与主要的资源问题

- 第二节 非可再生资源的利用与保护--以能源矿产(石油、煤炭)为例

- 第三节 可再生资源的利用与保护-以土地资源为例

- 第三章 生态环境保护

- 第一节 生态系统与生态平衡

- 第二节 主要的生态环境问题

- 第三节 生态环境保护

- 第四章 环境污染及其防治

- 第一节 水污染及其防治

- 第二节 大气污染及其防治

- 第三节 固体废弃物污染及其防治

- 第四节 噪声污染及其防治

- 第五章 环境管理

- 第一节 环境管理概述

- 第二节 中国环境管理政策体系

- 第三节 中国环境法规体系

- 第四节 环境保护任重道远