第2节 科学测量 第1课时(课件 22张ppt)

文档属性

| 名称 | 第2节 科学测量 第1课时(课件 22张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-24 10:00:27 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

《科学测量——长度测量》微课

年 级:七年级上册

学 科:科学(浙教版)

长度的测量方法

长度的测量工具

长度的单位

一

二

三

目 录

一

长度的单位

浙江天目山国家级自然保护区享有“大树王国”之美誉,需要3人以上合抱的大树就有400余棵,其中最大的一棵需要8人才能将其合围。

这棵“大树王”的直径到底是多少?

如何准确地测量它的周长?

要准确而严密地解释一些科学现象,往往要对研究对象进行定量描述。

因此,我们必须对研究对象进行测量。

什么是测量?

待测的量

公认的标准量

比较

一

长度的单位

长度的标准——长度单位

1983年,国际计量大会做出规定:光在真空中 s内所经过的路程的长度定义为1m。

国际制长度单位——米(m)

教室里课桌的高度约为0.8m

一

长度的单位

一般成年人走一步的距离约为0.7m

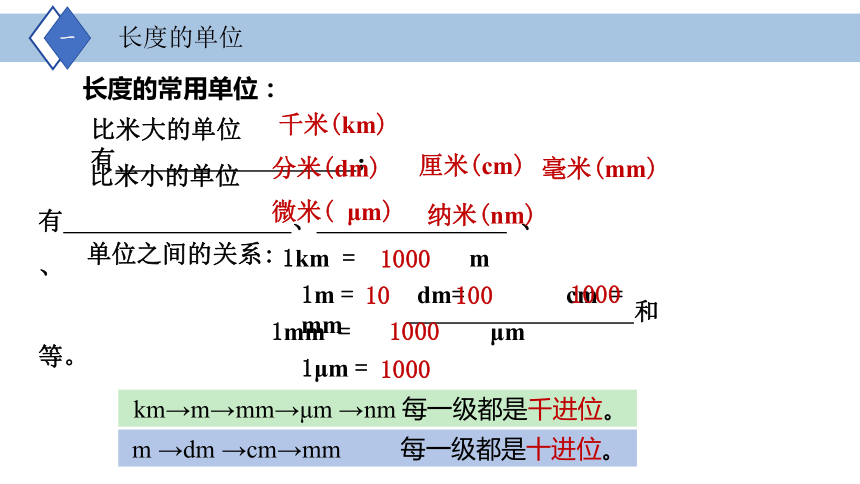

比米大的单位有 ;

比米小的单位有 、 、 、

和 等。

1km = m

1m = dm= cm = mm

1mm = μm

1μm = nm

1000

100

1000

1000

1000

10

km→m→mm→μm →nm 每一级都是千进位。

m →dm →cm→mm 每一级都是十进位。

长度的常用单位:

单位之间的关系:

千米(km)

分米(dm)

厘米(cm)

毫米(mm)

微米( μm)

纳米(nm)

一

长度的单位

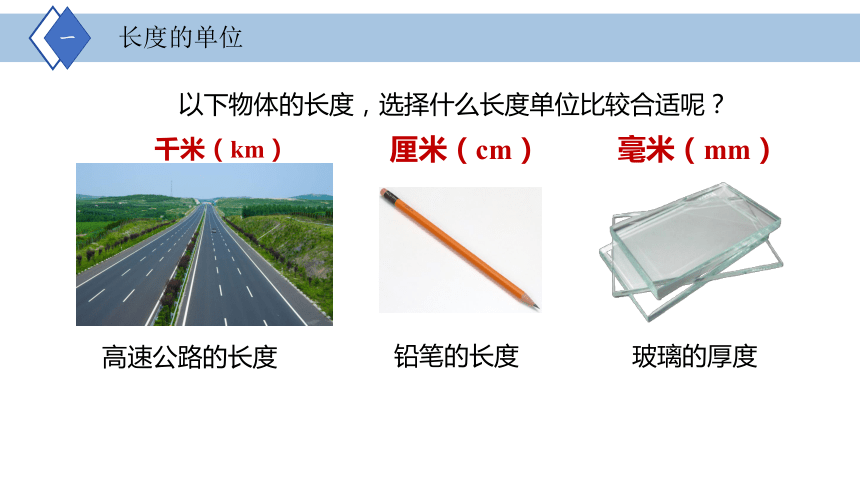

以下物体的长度,选择什么长度单位比较合适呢?

高速公路的长度

铅笔的长度

玻璃的厚度

毫米(mm)

厘米(cm)

千米(km)

一

长度的单位

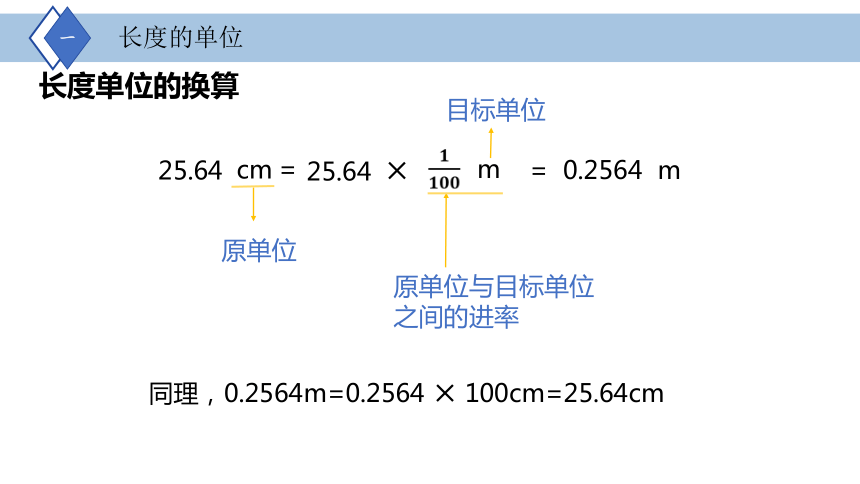

长度单位的换算

25.64

cm

25.64

m

原单位

原单位与目标单位之间的进率

目标单位

同理,0.2564m=0.2564 100cm=25.64cm

= 0.2564 m

一

长度的单位

=

螺旋测微仪

二

长度的测量工具

直尺

米尺

卷尺

皮尺

游标卡尺

常使用刻度尺测量物体的长度

如何正确使用刻度尺测量教科书的长和宽?

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

观察刻度尺,这把刻度尺的零刻度线在哪里 量程(测量范围)是多少

分度值 (相邻两刻度线之间的长度)是多少

量程 0-20cm

1、会认:

零刻度线

单位:

cm

分度值:0.1cm或1mm

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

选择合适的刻度尺,测量科学教科书的长和宽。

2、会选:

测量时应先根据实际情况确定需要达到的精确程度,再选择满足测量要求的刻度尺。

√

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

(需要精确到1mm)

◎刻度尺有刻度的一边紧贴待测物。

3、会放:

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

×

√

×

◎刻度尺有刻度的一边紧贴待测物。

3、会放:

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

若刻度尺本身有一定的厚度且不透明,我们该怎样放置?

◎刻度尺的零刻度线应与被测物体的一端对齐。

若零刻度线磨损,则可从某一整数刻度开始测量。

√

√

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

读数时,视线应与刻度尺面垂直。

4、会看:

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

下图中正确的是______

乙

5、会读:

正确读数:4.14cm

(4.1cm是准确值,0.04cm是估读值)

准确值+估读值+单位

用同一刻度尺测量同一物体的长度,不同的人读数,有误差。

用不同刻度尺测量同一物体的长度,相同的人读数,有误差。

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

2.4 0 cm

2 .4 cm

准确值

估读值

单位

准确值

估读值

单位

刻度尺的分度值决定了测量的精确程度。

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

卡尺法

化曲为直法

滚轮法

累积法

n张相同厚度的纸张叠加,单张厚度=累积长度 纸张数量

用不易拉伸的绳子围绕曲面,然后测量绳子拉直的长度

用已知周长的滚轮测量操场的长度,长度为滚轮周长 圈数

测量硬币、

小球等的直径

三

长度的测量方法——特殊方法

雷达

声呐

激光

利用电磁波、声波、激光从发送到接收之间的时间长短来测量测距仪和被测对象之间距离的。

三

长度的测量方法——特殊方法

课堂总结

km→m→mm→μm →nm每一级都是千进位

长度测量

刻度尺

会放:紧贴、对齐

会看:垂直

会读:准确值+估读值+单位

测量的工具 ——

m→dm→cm→mm 每一级都是十进位

换算关系

长度的单位

国际制单位:m

会选:合适

特殊方法:累积法、化曲为直法、滚轮法、卡尺法等

会认:零刻度、单位、量程、分度值

常用单位:km、dm、cm、mm、μm、nm

课后挑战

浙江天目山国家级自然保护区享有“大树王国”之美誉,需要3人以上合抱的大树就有400余棵,其中最大的一棵需要8人才能将其合围。

这棵“大树王”的直径到底是多少?

如何准确地测量它的周长?

《科学测量——长度测量》微课

年 级:七年级上册

学 科:科学(浙教版)

长度的测量方法

长度的测量工具

长度的单位

一

二

三

目 录

一

长度的单位

浙江天目山国家级自然保护区享有“大树王国”之美誉,需要3人以上合抱的大树就有400余棵,其中最大的一棵需要8人才能将其合围。

这棵“大树王”的直径到底是多少?

如何准确地测量它的周长?

要准确而严密地解释一些科学现象,往往要对研究对象进行定量描述。

因此,我们必须对研究对象进行测量。

什么是测量?

待测的量

公认的标准量

比较

一

长度的单位

长度的标准——长度单位

1983年,国际计量大会做出规定:光在真空中 s内所经过的路程的长度定义为1m。

国际制长度单位——米(m)

教室里课桌的高度约为0.8m

一

长度的单位

一般成年人走一步的距离约为0.7m

比米大的单位有 ;

比米小的单位有 、 、 、

和 等。

1km = m

1m = dm= cm = mm

1mm = μm

1μm = nm

1000

100

1000

1000

1000

10

km→m→mm→μm →nm 每一级都是千进位。

m →dm →cm→mm 每一级都是十进位。

长度的常用单位:

单位之间的关系:

千米(km)

分米(dm)

厘米(cm)

毫米(mm)

微米( μm)

纳米(nm)

一

长度的单位

以下物体的长度,选择什么长度单位比较合适呢?

高速公路的长度

铅笔的长度

玻璃的厚度

毫米(mm)

厘米(cm)

千米(km)

一

长度的单位

长度单位的换算

25.64

cm

25.64

m

原单位

原单位与目标单位之间的进率

目标单位

同理,0.2564m=0.2564 100cm=25.64cm

= 0.2564 m

一

长度的单位

=

螺旋测微仪

二

长度的测量工具

直尺

米尺

卷尺

皮尺

游标卡尺

常使用刻度尺测量物体的长度

如何正确使用刻度尺测量教科书的长和宽?

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

观察刻度尺,这把刻度尺的零刻度线在哪里 量程(测量范围)是多少

分度值 (相邻两刻度线之间的长度)是多少

量程 0-20cm

1、会认:

零刻度线

单位:

cm

分度值:0.1cm或1mm

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

选择合适的刻度尺,测量科学教科书的长和宽。

2、会选:

测量时应先根据实际情况确定需要达到的精确程度,再选择满足测量要求的刻度尺。

√

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

(需要精确到1mm)

◎刻度尺有刻度的一边紧贴待测物。

3、会放:

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

×

√

×

◎刻度尺有刻度的一边紧贴待测物。

3、会放:

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

若刻度尺本身有一定的厚度且不透明,我们该怎样放置?

◎刻度尺的零刻度线应与被测物体的一端对齐。

若零刻度线磨损,则可从某一整数刻度开始测量。

√

√

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

读数时,视线应与刻度尺面垂直。

4、会看:

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

下图中正确的是______

乙

5、会读:

正确读数:4.14cm

(4.1cm是准确值,0.04cm是估读值)

准确值+估读值+单位

用同一刻度尺测量同一物体的长度,不同的人读数,有误差。

用不同刻度尺测量同一物体的长度,相同的人读数,有误差。

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

2.4 0 cm

2 .4 cm

准确值

估读值

单位

准确值

估读值

单位

刻度尺的分度值决定了测量的精确程度。

三

长度的测量方法——正确使用刻度尺

卡尺法

化曲为直法

滚轮法

累积法

n张相同厚度的纸张叠加,单张厚度=累积长度 纸张数量

用不易拉伸的绳子围绕曲面,然后测量绳子拉直的长度

用已知周长的滚轮测量操场的长度,长度为滚轮周长 圈数

测量硬币、

小球等的直径

三

长度的测量方法——特殊方法

雷达

声呐

激光

利用电磁波、声波、激光从发送到接收之间的时间长短来测量测距仪和被测对象之间距离的。

三

长度的测量方法——特殊方法

课堂总结

km→m→mm→μm →nm每一级都是千进位

长度测量

刻度尺

会放:紧贴、对齐

会看:垂直

会读:准确值+估读值+单位

测量的工具 ——

m→dm→cm→mm 每一级都是十进位

换算关系

长度的单位

国际制单位:m

会选:合适

特殊方法:累积法、化曲为直法、滚轮法、卡尺法等

会认:零刻度、单位、量程、分度值

常用单位:km、dm、cm、mm、μm、nm

课后挑战

浙江天目山国家级自然保护区享有“大树王国”之美誉,需要3人以上合抱的大树就有400余棵,其中最大的一棵需要8人才能将其合围。

这棵“大树王”的直径到底是多少?

如何准确地测量它的周长?

同课章节目录