第2节 物态变化 第2课时(教案 表格式)

文档属性

| 名称 | 第2节 物态变化 第2课时(教案 表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 180.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-24 10:12:04 | ||

图片预览

文档简介

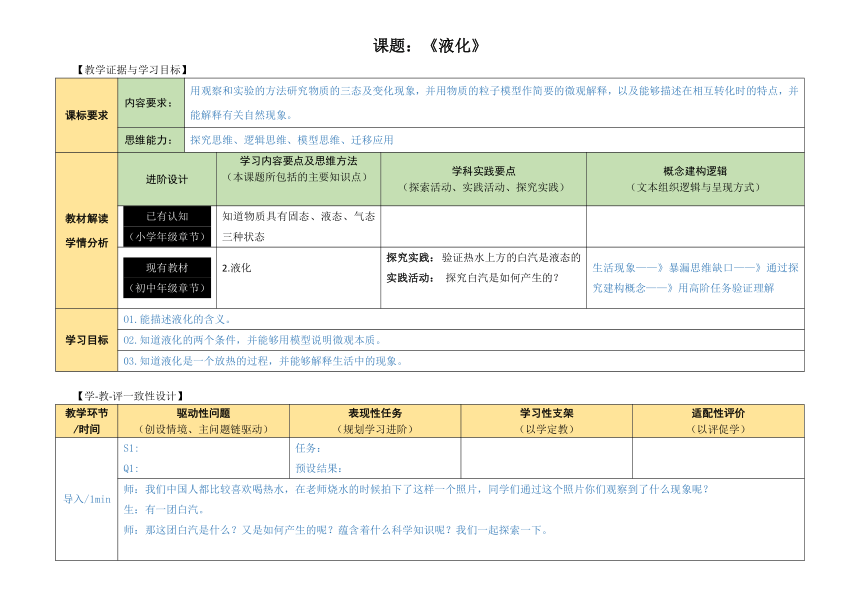

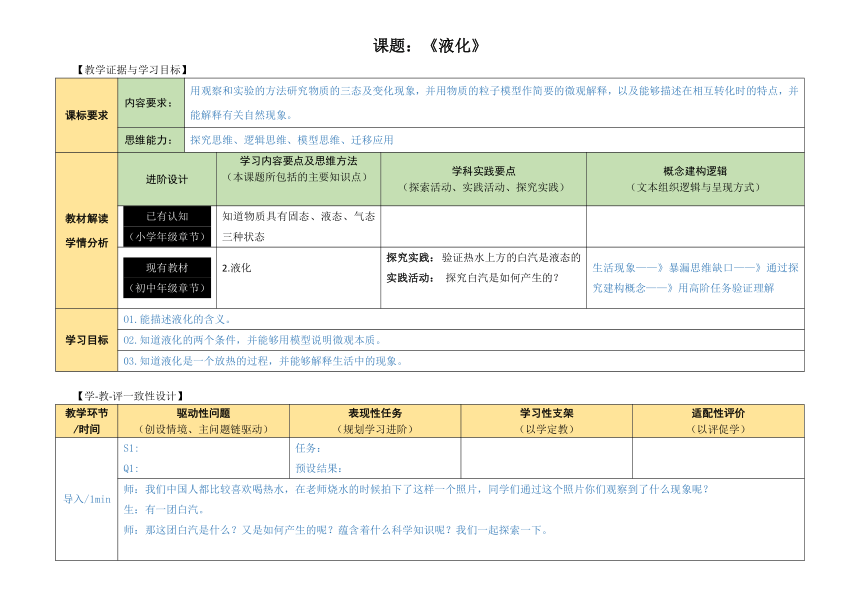

课题:《液化》

【教学证据与学习目标】

课标要求 内容要求: 用观察和实验的方法研究物质的三态及变化现象,并用物质的粒子模型作简要的微观解释,以及能够描述在相互转化时的特点,并能解释有关自然现象。

思维能力: 探究思维、逻辑思维、模型思维、迁移应用

教材解读 学情分析 进阶设计 学习内容要点及思维方法 (本课题所包括的主要知识点) 学科实践要点 (探索活动、实践活动、探究实践) 概念建构逻辑 (文本组织逻辑与呈现方式)

已有认知 (小学年级章节) 知道物质具有固态、液态、气态三种状态

现有教材 (初中年级章节) 2.液化 探究实践: 验证热水上方的白汽是液态的 实践活动: 探究白汽是如何产生的? 生活现象——》暴漏思维缺口——》通过探究建构概念——》用高阶任务验证理解

学习目标 O1.能描述液化的含义。

O2.知道液化的两个条件,并能够用模型说明微观本质。

03.知道液化是一个放热的过程,并能够解释生活中的现象。

【学-教-评一致性设计】

教学环节 /时间 驱动性问题 (创设情境、主问题链驱动) 表现性任务 (规划学习进阶) 学习性支架 (以学定教) 适配性评价 (以评促学)

导入/1min S1: Q1: 任务:

预设结果:

师:我们中国人都比较喜欢喝热水,在老师烧水的时候拍下了这样一个照片,同学们通过这个照片你们观察到了什么现象呢? 生:有一团白汽。 师:那这团白汽是什么?又是如何产生的呢?蕴含着什么科学知识呢?我们一起探索一下。

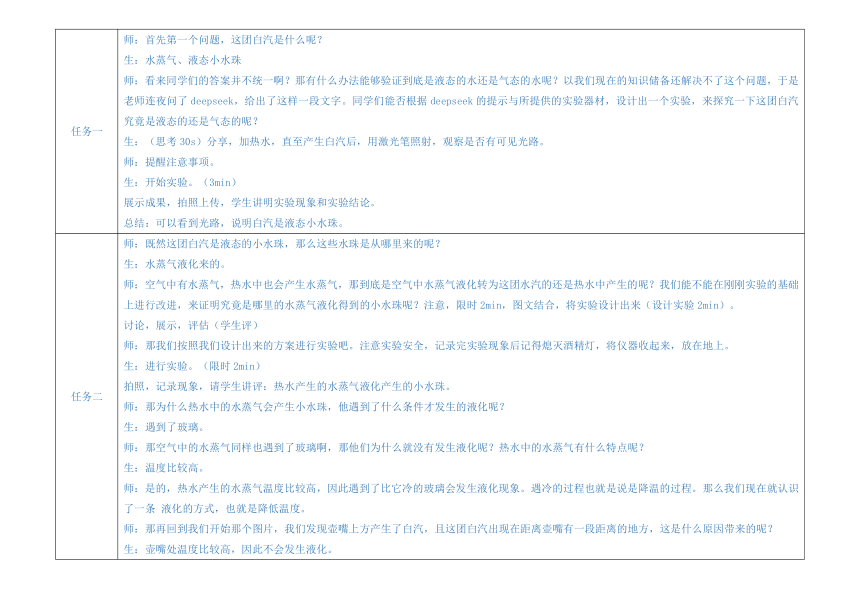

任务一 师:首先第一个问题,这团白汽是什么呢? 生:水蒸气、液态小水珠 师:看来同学们的答案并不统一啊?那有什么办法能够验证到底是液态的水还是气态的水呢?以我们现在的知识储备还解决不了这个问题,于是老师连夜问了deepseek,给出了这样一段文字。同学们能否根据deepseek的提示与所提供的实验器材,设计出一个实验,来探究一下这团白汽究竟是液态的还是气态的呢? 生:(思考30s)分享,加热水,直至产生白汽后,用激光笔照射,观察是否有可见光路。 师:提醒注意事项。 生:开始实验。(3min) 展示成果,拍照上传,学生讲明实验现象和实验结论。 总结:可以看到光路,说明白汽是液态小水珠。

任务二 师:既然这团白汽是液态的小水珠,那么这些水珠是从哪里来的呢? 生:水蒸气液化来的。 师:空气中有水蒸气,热水中也会产生水蒸气,那到底是空气中水蒸气液化转为这团水汽的还是热水中产生的呢?我们能不能在刚刚实验的基础上进行改进,来证明究竟是哪里的水蒸气液化得到的小水珠呢?注意,限时2min,图文结合,将实验设计出来(设计实验2min)。 讨论,展示,评估(学生评) 师:那我们按照我们设计出来的方案进行实验吧。注意实验安全,记录完实验现象后记得熄灭酒精灯,将仪器收起来,放在地上。 生:进行实验。(限时2min) 拍照,记录现象,请学生讲评:热水产生的水蒸气液化产生的小水珠。 师:那为什么热水中的水蒸气会产生小水珠,他遇到了什么条件才发生的液化呢? 生:遇到了玻璃。 师:那空气中的水蒸气同样也遇到了玻璃啊,那他们为什么就没有发生液化呢?热水中的水蒸气有什么特点呢? 生:温度比较高。 师:是的,热水产生的水蒸气温度比较高,因此遇到了比它冷的玻璃会发生液化现象。遇冷的过程也就是说是降温的过程。那么我们现在就认识了一条 液化的方式,也就是降低温度。 师:那再回到我们开始那个图片,我们发现壶嘴上方产生了白汽,且这团白汽出现在距离壶嘴有一段距离的地方,这是什么原因带来的呢? 生:壶嘴处温度比较高,因此不会发生液化。 师:那这个过程是吸热还是放热呢?如何判断出来的。 生:放热。因为是温度高的将热量传给了冷的玻璃。 师:很好,那同学们能否谈一下液化过程的微观实质是什么?分子发生了什么变化? 生:分子间间隙减小了。 师:那除了降温,还有什么方法可以减小分子间间隔呢? 生:压缩气体。

任务三 师:很好,那么压缩到底能不能使气体液化呢?我们可以选择一种常温下为气态的物质进行实验,如乙醚,因为乙醚是一个易燃易爆的气体,因此我们只能观看实验视频,观看视频的过程中,请同学们认真观察针筒内壁出现的现象,并能够根据实验现象得出实验结论。 播放视频(30min) 提问:观察到了什么现象? 生:针筒内壁有水珠出现。 师:很好,其余同学认同他观察到的现象嘛?这名同学说,他在针筒内壁上看到了“水”。是不是水呢? 生:不是,是液态的乙醚。 师:很好,我们看到的针筒内壁上出现的液态物质,是乙醚气体液化产生的液态乙醚。那可以的出什么结论呢? 生:压缩可以使气体液化。 师:那我们小结一下,现在我们认识了两种液化的方式,分别是什么? 生:降温和压缩体积。 师:是的,这两种方法在我们的生活生产中应用十分广泛,如打火机中的丁烷液体、液化石油气就是由气体压缩液化的,火箭中储存的氧气和氢气也是通过降温和加压两种方式共同作用下液化来便于储存的。

任务四 师:我们今天学习认识了液化,能否根据今天所学的知识来解释一些生活中的情境呢?(1)思考,从冰箱拿出的冰棒为什么会冒着“白气”? 生:空气中的水蒸气液化。(没说水蒸气让学生评估) 师:能否将答案补充得更完整一些呢? 生:空气中热的水蒸气遇到了冷的冰棒液化产生的小水滴。 师:评估,思考,冬天清晨,玻璃窗上为什么有水珠出现? 生:室内热的空气中的水蒸气遇到了比它冷的玻璃窗液化,形成的小水珠。 师:那这个小水珠是出现在室内还是室外呢? 生:室内。 师:那如果是夏天呢?是否会产生水珠,为什么? 生:室外热的空气中的水蒸气遇到了比它冷的玻璃窗液化,形成的小水珠。在室外。 师:那能否根据这几个例子总结出一套答题模板来呢? 生:热的。。。遇到比它冷的。。。液化,形成小水珠。 师:为什么被100℃ 的水蒸气烫伤比100℃的开水烫伤更严重?按照答题模板规范用语。与温度有关模板是什么? 生:物态变化、吸放热、温度升高或降低。 师:那结合题目来看这个题目要怎样解释呢? 生:热的水蒸气遇到了比它冷的手会液化放热,使周边温度升高。

进阶任务 师:到这节课为止,我们已经把气液之间的物态变化全部结束了,汽化是一个吸热的过程,而液化是一个放热的过程,生产和生活中也经常利用这两种变化实现节能与循环,比如冰箱和热管温控技术,接下来我们一起观看视频来了解一下其中的原理。

【板书设计与教学反思】

板书设计 图、表、文字

白色:课堂主线;红色:重难点;黄色:思维方法 教学反思 (目标达成、课堂生成、学评一致、知识建构)

【设计思路归纳】

生活现象——》暴漏思维缺口——》通过探究建构概念——》用高阶任务验证理解

【教学证据与学习目标】

课标要求 内容要求: 用观察和实验的方法研究物质的三态及变化现象,并用物质的粒子模型作简要的微观解释,以及能够描述在相互转化时的特点,并能解释有关自然现象。

思维能力: 探究思维、逻辑思维、模型思维、迁移应用

教材解读 学情分析 进阶设计 学习内容要点及思维方法 (本课题所包括的主要知识点) 学科实践要点 (探索活动、实践活动、探究实践) 概念建构逻辑 (文本组织逻辑与呈现方式)

已有认知 (小学年级章节) 知道物质具有固态、液态、气态三种状态

现有教材 (初中年级章节) 2.液化 探究实践: 验证热水上方的白汽是液态的 实践活动: 探究白汽是如何产生的? 生活现象——》暴漏思维缺口——》通过探究建构概念——》用高阶任务验证理解

学习目标 O1.能描述液化的含义。

O2.知道液化的两个条件,并能够用模型说明微观本质。

03.知道液化是一个放热的过程,并能够解释生活中的现象。

【学-教-评一致性设计】

教学环节 /时间 驱动性问题 (创设情境、主问题链驱动) 表现性任务 (规划学习进阶) 学习性支架 (以学定教) 适配性评价 (以评促学)

导入/1min S1: Q1: 任务:

预设结果:

师:我们中国人都比较喜欢喝热水,在老师烧水的时候拍下了这样一个照片,同学们通过这个照片你们观察到了什么现象呢? 生:有一团白汽。 师:那这团白汽是什么?又是如何产生的呢?蕴含着什么科学知识呢?我们一起探索一下。

任务一 师:首先第一个问题,这团白汽是什么呢? 生:水蒸气、液态小水珠 师:看来同学们的答案并不统一啊?那有什么办法能够验证到底是液态的水还是气态的水呢?以我们现在的知识储备还解决不了这个问题,于是老师连夜问了deepseek,给出了这样一段文字。同学们能否根据deepseek的提示与所提供的实验器材,设计出一个实验,来探究一下这团白汽究竟是液态的还是气态的呢? 生:(思考30s)分享,加热水,直至产生白汽后,用激光笔照射,观察是否有可见光路。 师:提醒注意事项。 生:开始实验。(3min) 展示成果,拍照上传,学生讲明实验现象和实验结论。 总结:可以看到光路,说明白汽是液态小水珠。

任务二 师:既然这团白汽是液态的小水珠,那么这些水珠是从哪里来的呢? 生:水蒸气液化来的。 师:空气中有水蒸气,热水中也会产生水蒸气,那到底是空气中水蒸气液化转为这团水汽的还是热水中产生的呢?我们能不能在刚刚实验的基础上进行改进,来证明究竟是哪里的水蒸气液化得到的小水珠呢?注意,限时2min,图文结合,将实验设计出来(设计实验2min)。 讨论,展示,评估(学生评) 师:那我们按照我们设计出来的方案进行实验吧。注意实验安全,记录完实验现象后记得熄灭酒精灯,将仪器收起来,放在地上。 生:进行实验。(限时2min) 拍照,记录现象,请学生讲评:热水产生的水蒸气液化产生的小水珠。 师:那为什么热水中的水蒸气会产生小水珠,他遇到了什么条件才发生的液化呢? 生:遇到了玻璃。 师:那空气中的水蒸气同样也遇到了玻璃啊,那他们为什么就没有发生液化呢?热水中的水蒸气有什么特点呢? 生:温度比较高。 师:是的,热水产生的水蒸气温度比较高,因此遇到了比它冷的玻璃会发生液化现象。遇冷的过程也就是说是降温的过程。那么我们现在就认识了一条 液化的方式,也就是降低温度。 师:那再回到我们开始那个图片,我们发现壶嘴上方产生了白汽,且这团白汽出现在距离壶嘴有一段距离的地方,这是什么原因带来的呢? 生:壶嘴处温度比较高,因此不会发生液化。 师:那这个过程是吸热还是放热呢?如何判断出来的。 生:放热。因为是温度高的将热量传给了冷的玻璃。 师:很好,那同学们能否谈一下液化过程的微观实质是什么?分子发生了什么变化? 生:分子间间隙减小了。 师:那除了降温,还有什么方法可以减小分子间间隔呢? 生:压缩气体。

任务三 师:很好,那么压缩到底能不能使气体液化呢?我们可以选择一种常温下为气态的物质进行实验,如乙醚,因为乙醚是一个易燃易爆的气体,因此我们只能观看实验视频,观看视频的过程中,请同学们认真观察针筒内壁出现的现象,并能够根据实验现象得出实验结论。 播放视频(30min) 提问:观察到了什么现象? 生:针筒内壁有水珠出现。 师:很好,其余同学认同他观察到的现象嘛?这名同学说,他在针筒内壁上看到了“水”。是不是水呢? 生:不是,是液态的乙醚。 师:很好,我们看到的针筒内壁上出现的液态物质,是乙醚气体液化产生的液态乙醚。那可以的出什么结论呢? 生:压缩可以使气体液化。 师:那我们小结一下,现在我们认识了两种液化的方式,分别是什么? 生:降温和压缩体积。 师:是的,这两种方法在我们的生活生产中应用十分广泛,如打火机中的丁烷液体、液化石油气就是由气体压缩液化的,火箭中储存的氧气和氢气也是通过降温和加压两种方式共同作用下液化来便于储存的。

任务四 师:我们今天学习认识了液化,能否根据今天所学的知识来解释一些生活中的情境呢?(1)思考,从冰箱拿出的冰棒为什么会冒着“白气”? 生:空气中的水蒸气液化。(没说水蒸气让学生评估) 师:能否将答案补充得更完整一些呢? 生:空气中热的水蒸气遇到了冷的冰棒液化产生的小水滴。 师:评估,思考,冬天清晨,玻璃窗上为什么有水珠出现? 生:室内热的空气中的水蒸气遇到了比它冷的玻璃窗液化,形成的小水珠。 师:那这个小水珠是出现在室内还是室外呢? 生:室内。 师:那如果是夏天呢?是否会产生水珠,为什么? 生:室外热的空气中的水蒸气遇到了比它冷的玻璃窗液化,形成的小水珠。在室外。 师:那能否根据这几个例子总结出一套答题模板来呢? 生:热的。。。遇到比它冷的。。。液化,形成小水珠。 师:为什么被100℃ 的水蒸气烫伤比100℃的开水烫伤更严重?按照答题模板规范用语。与温度有关模板是什么? 生:物态变化、吸放热、温度升高或降低。 师:那结合题目来看这个题目要怎样解释呢? 生:热的水蒸气遇到了比它冷的手会液化放热,使周边温度升高。

进阶任务 师:到这节课为止,我们已经把气液之间的物态变化全部结束了,汽化是一个吸热的过程,而液化是一个放热的过程,生产和生活中也经常利用这两种变化实现节能与循环,比如冰箱和热管温控技术,接下来我们一起观看视频来了解一下其中的原理。

【板书设计与教学反思】

板书设计 图、表、文字

白色:课堂主线;红色:重难点;黄色:思维方法 教学反思 (目标达成、课堂生成、学评一致、知识建构)

【设计思路归纳】

生活现象——》暴漏思维缺口——》通过探究建构概念——》用高阶任务验证理解

同课章节目录