第六单元10.1劝学 课件

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

劝

学

《荀子》

语言建构与运用:

掌握重要的实词、虚词及特殊句式,熟练背诵课文。

思维发展与提升:

通过熟读课文,通过梳理、探究和反思,学习本文以喻代议、寓议于喻的设喻方法和对比论证方法。

审美鉴赏与创造:

赏析荀子所论述的学习方法和学习态度。

文化传承与理解:

体会学习对于人修身立德的重要性,了解学习应持有的态度和方法,结合学生实际把握其现实意义。

目标引领

难点

鉴赏本文的论证方法,分析语言风格和感彩,提高自己围绕中心论点合理论证的能力。

重点

掌“中”“金”“知”等实词及状语后置句、判断句,学习比喻论证,对比论证的论证方法。

目标引领

《劝学诗》

颜真卿(唐)

三更灯火五更鸡,

正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,

白首方悔读书迟。

《长歌行》

古乐府(节选)

……

百川东到海,

何时复西归?

少壮不努力,

老大徒伤悲。

颜真卿

学则智,不学则愚;学则治,不学则乱。

自古圣贤,盛德大业,未有不由学而成。

目标引领

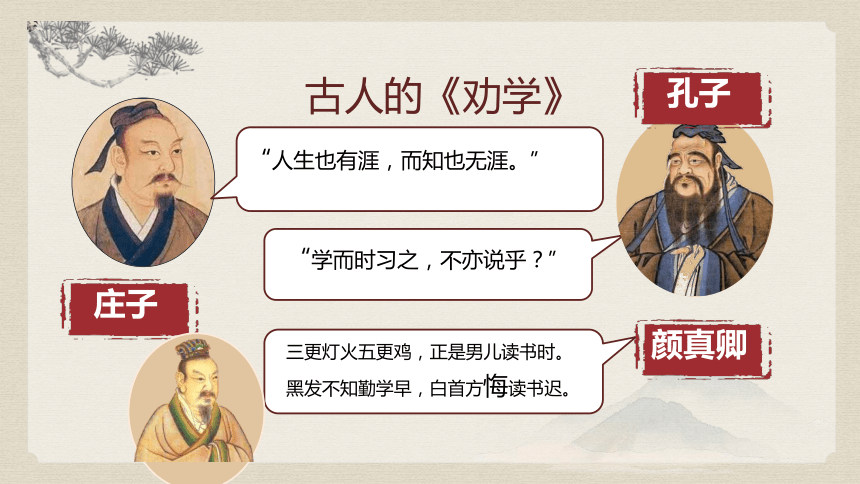

古人的“劝学”

“学而时习之,不亦说乎?”

古人的《劝学》

“人生也有涯,而知也无涯。”

庄子

孔子

颜真卿

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

自主探究

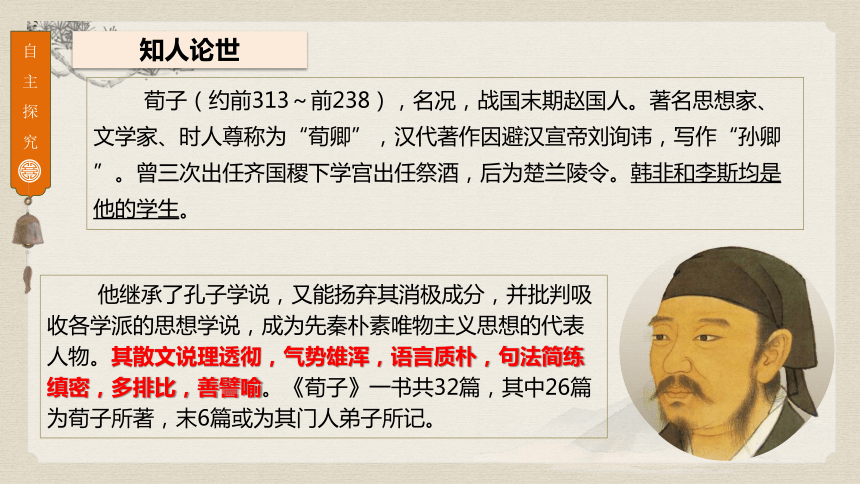

他继承了孔子学说,又能扬弃其消极成分,并批判吸收各学派的思想学说,成为先秦朴素唯物主义思想的代表人物。其散文说理透彻,气势雄浑,语言质朴,句法简练缜密,多排比,善譬喻。《荀子》一书共32篇,其中26篇为荀子所著,末6篇或为其门人弟子所记。

荀子(约前313~前238),名况,战国末期赵国人。著名思想家、文学家、时人尊称为“荀卿”,汉代著作因避汉宣帝刘询讳,写作“孙卿”。曾三次出任齐国稷下学宫出任祭酒,后为楚兰陵令。韩非和李斯均是他的学生。

知人论世

自主探究

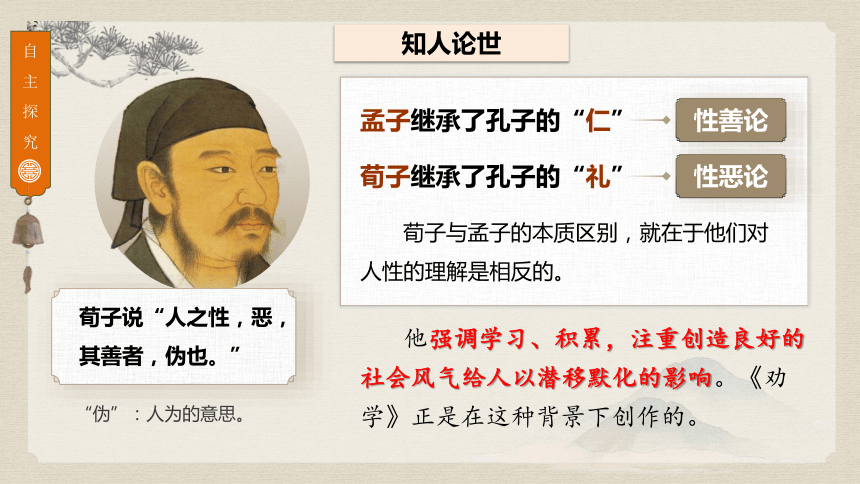

荀子与孟子的本质区别,就在于他们对人性的理解是相反的。

他强调学习、积累,注重创造良好的社会风气给人以潜移默化的影响。《劝学》正是在这种背景下创作的。

孟子继承了孔子的“仁”

荀子继承了孔子的“礼”

荀子说“人之性,恶,其善者,伪也。”

“伪”:人为的意思。

性善论

性恶论

知人论世

自主探究

他反对迷信天命鬼神,提出人定胜天的思想;同时提出“人性本恶”的观点,但强调后天的环境和教育可以改变人性中的“恶”,因此,他特别重视人的学习,重视教育的作用。强调后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

其散文说理透彻,气势雄浑,语言质朴,句法简练缜密,多排比,善譬喻。《荀子》一书共32篇,其中26篇为荀子所著,末6篇或为其门人弟子所记。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。

知人论世

自主探究

《荀子》由《论语》《孟子》的语录体,发展为有标题的论说文,标志着古代说理文的进一步成熟。

荀子的文章擅长说理,组织严密,分析透辟,善用比喻,常用排比句增强议论的气势,有很强的说服力和感染力。

知人论世

《荀子》先秦唯物主义思想的主要代表作之一,相传为战国时赵国人荀况所著。该书继承了春秋以来的唯物主义传统,吸收了儒家、墨家、法家的部分思想,内容比较完整,是集先秦唯物主义之大成的著作。

全书共32篇,其中《天论》、《天制》、《非相》等篇阐述了唯物主义自然观,提出“天行有常”(万物运动有客观的规律)、“天地合,万物生”的思想,批判了天命观和迷信思想;《解蔽》《正名》等篇阐述了唯物主义的认识论和逻辑思想;《王制》《隆礼》等篇提出了“隆礼重法”的政治理论;《性恶》《修身》《劝学》等篇阐述了社会伦理思想和教育思想;《非十二子》则是对先秦诸子学求思想的批判性的总结。

《劝学》是《荀子》的第一篇。

知人论世

自主探究

作为儒家思想的继承者,荀子在教育目的上与先哲保持一致,即主张通过教育来培养“士”“君子”“圣人”。

荀子认为人性本来是恶的,人的知识、道德不是先天赋予的,而是经过后天学习、教育逐步培养的,只有懂得了礼与义,人性才能改变。因此,他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。

他写《劝学》就是为了鼓励人们“积善成德”,成为君子。

且荀子游齐,曾三为稷下学宫的祭酒。老师多是天下贤士,

学生来自四面八方,要求学生受业求学是祭酒考虑的重要问题。

稷下学宫是齐国专设的求学讲学的机构,祭酒是学宫的最高长官。

知人论世

自主探究

作者以《劝学》为题目,勉励人们要坚持不懈地学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。

“劝”这个字统领全篇,告诉我们这是一篇勉励人们努力学习的文章。

文学常识:解题

劝学

自主探究

自主探究

1.给加点字注音:

木直中绳(zhòng ) 輮(róu) 槁暴(gǎo pù) 就砺(lì)

参省(cān xǐng) 须臾(yú) 跂(qǐ) 楫(jí)

跬步(kuǐ) 骐骥(qí jì) 驽马十驾(nú)

锲而舍之(qiè ) 金石可镂(lòu ) 螯(áo) 蛇鳝(shàn)

2.诵读感知

任务1:划分节奏,明确重音和语调。

示例:故/木受绳/则直,金/就砺/则利;君子/博学/而日参省乎己,则/知明/而行无过矣。

任务2:聆听朗诵。体会语气、语调、停顿等。

任务3:学生自读,把握含义。

第二段:论述学习的意义:提高自己,发展自己,改变自己。

第三段:论述学习的作用:弥补不足,助力自己做到更好。

第一段:提出中心论点:学不可以已。

第四段:论述学习的方法:积累、坚持、专心。

通读全文,找出本文的中心观点,并概括每段内容要点。

2

3

1

4

整体感知

自主探究

合作解疑

君子曰:学不可以已。

有学问、有修养的人

停止

译文:有学问有修养的人说:“学习不可以停止”。

全文的文眼。

统领全篇,开门见山,引起下文论述。

作用:

高考链接:实词“已”

1.停止:风雨如晦,鸡鸣不已。 ——《郑风·风雨》

2.已经:北向不能得日,日过午已昏。 ——《项脊轩志》

3.然后,随即:庭中始为篱,已为墙。 ——《项脊轩志》

不能自已:已:停止。不能抑制自己的感情。

赏析第1段

①对统治者和贵族男子的通称,常与“小人”或“野人”对举。

如:彼君子兮。(《诗经·魏风·伐檀》)

②古代指地位高的人,后来指有学问有修养、道德品行兼好之人。

如:不亦君子乎 (《论语》)君子博学而日参省乎己。(《荀子·劝学》)

③对别人的尊称,犹言先生。

④竹、莲花、菊花的别名,梅、兰、竹、菊称四君子。

⑤妻子称丈夫,如:未见君子,忧心忡忡。(《诗经·召南》)也指男子,如:关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。(《诗经·周南》)

赏析第1段

知识链接:君子

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

介词,从

比

代词,指代冰

表转折,但是

动词,形成,凝结

译文:

靛青,从蓼蓝中提取出来, 但是(颜色)比蓼蓝(更)深。冰,是水凝结成的,可是比水更寒冷。

状语后置

赏析第2段

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

判断句

译文:

木材笔直得合乎拉直的墨线,(用火烤)使它弯曲成为车轮,它弯曲得合乎圆规(画出来的圆形)。即使又晒干,(木材也)不会再挺直,是(用火烤)使它这样的。

中:符合、合乎。

輮:使动,使…弯曲。

以为:把…作为。

其:代词,它的。

曲:形→名,曲度,弧度。

虽:(假设)即使/(事实)虽然。

有:通“又”。

槁暴:晒干。槁,枯。暴,晒。

挺:直。

然:代词,这样。

赏析第2段

译文:所以木材经墨线量过(锯斧加工)就笔直,金属制成的刀剑在磨刀石上(磨过)就变得锋利。有学问、有修养的人广博地学习并且每天都注意省查自己,那么他就会聪慧明达,而且行为没有过失了。

受绳:经墨线量过。

直:形→动,变直。

金:指金属制成的刀斧等。

就:动词,接近、靠近。

砺:磨刀石。

日:名→状,每天。

参:检验。

省:省察。

知:同“智”,见识。

明:明达,对事理有透彻的认识。

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

“就”

1、接近、靠近。 金就砺则利 《劝学》

2、完成,达到,成功。

轲自知事不就 《荆轲刺秦王》

3、登上。 于是轲遂就车而去 《荆轲刺秦王》

4、就职、就任、担任。连避公府不就 《张衡传》

1. 请找出第二段的中心句并概括:

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

学习的意义:提高自己、改变自己

蓝

加工

胜于

青

水

冷冻

寒于

冰

木

輮

轮

木

绳

直

金

砺

利

人

学习

人

学习

改变自己

提高自己、发展自己

客观事物

客观事物

变化

变化

发展、提高

改变原来性状

比喻论证

2. 论证方法

学习的

意 义

提高自己改变自己

青出于蓝

冰寒于水

輮以为轮

木受绳则直

金就砺则利

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

提高发展

质的改变

以喻代议

寓议于喻

这五个比喻论证了学习的意义在于提升人的智慧能力,改造人的品性,使人智慧明达,不犯过错。

完善自己

第2段小结

译文:

我曾经整天地思考,比不上片刻的学习的收获;我曾经踮起脚跟远望,比不上登上高处看得广阔。

尝:曾经。

终日:整天。

须臾:片刻。

跂:踮起脚后跟。

表修饰

表修饰

所学:“所”字结构,学习的…… (收获)

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

赏析第3段

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

表转折,但是

译文:

登上高处招手,手臂没有加长,但远处的人也能看见;顺着风呼喊,声音并不是更响亮,但听的人却听得清楚。

高:形→名,高处。

疾:形容词,劲疾。(快,速,这里引申为“洪亮”,指声音宏大。)

闻:听。

彰:清楚。(欲盖弥彰)

连词,表修饰,可不译

赏析第3段

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

译文:

借助车马的人,并不是行走的更便利迅速,却能到达千里;借助船只的人,并不是能游泳,却能横渡江河。有学问、有修养的人的资质和一般人没有不同,只是善于凭借、利用外物罢了。

假:动词,借助,利用。

舆:车。

利:使动,使……走得快。

而:二个均为表转折连词。

致:到达。

水:名→动,游泳。

绝:横渡,越过。

生:同“性”,天性,资质。

赏析第3段

思考:研读第3段,思考它论证了什么问题,又是如何论证的。

第3段论证的是学习对于君子成长所起的作用,采用了对比论证和比喻论证的方法,分三层展开论述:①阐述学习的重要作用,有时学习比思考更重要;②用四个比喻,从见、闻、行路、渡河等方面阐明了在实际生活中由于利用和借助外界条件而起到的重要作用,从而说明人借助学习,能弥补自己的不足,取得更显著的成效;③得出“君子善假于物”的结论。

比喻论证

跂而望

登高博见

登高招

见者远

顺风呼

闻者彰

假舆马

致千里

假舟楫

绝江河

推论

通过学习

善假于物

弥补不足

一般人

推论

善假学习

善假于物

达到目标

君子

陆

水

君子生非异也,善假于物也

要靠后天学习

借助学习弥补不足

第3段小结

赏析第3段

译文:

堆积泥土成为高山,风雨从那里兴起;积聚水流成为深渊,蛟龙在那里产生;积累善行养成高尚的品德,人们会达到高度的智慧,也就具有了圣人的精神境界。所以不积累每一步,就无法达到千里之远(的地方);不积聚细小河流,就无法形成江海。

兴:起。

焉:兼词,相当于“于此”,在这里,从这里

善:形→名,善行。

而:连词,表顺承。

神明:非凡的智慧。

焉:语气助词。

无以:固定句式,没有用来…的(办法)。

掌握知识、培养品德,

由量变到质变,注重积累。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

赏析第4段

译文:

千里马跳跃一次,不能有十步远;劣马驾车走十天,也能走得很远,它的成功在于不放弃奔跑。如果雕刻一下就放弃,腐朽的木头也不会刻断;如果不停地刻下去,金属、石头也能雕刻成功。

骐骥:骏马。

驾:马拉车一天走的路叫“一驾”。

舍:停止,止息。

锲:雕刻。

而:表假设,如果。

镂:雕刻。

客观条件的优劣不是成功的唯一条件,只要坚持就能成功。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

赏析第4段

译文:

蚯蚓没有锋利的爪牙,强健的筋骨,向上能吃到泥土,向下能喝到泉水,因为它心思专一啊。螃蟹有六条腿和两只蟹钳,没有蛇鳝的洞穴就无处容身(的原因),是因为心思浮躁啊。

爪牙:指动物的尖爪和利牙。

之:定语后置的标志。

上、下:名→状,向上、向下。

黄泉:地下的泉水。

一:数→形,专一。

而:表并列,和。

寄托:安身。

学习,需要用心专一,深入其中,才能有更深的体会,得到更大的收获

定语后置

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

蚓无爪牙之利,筋骨之强

无以至千里

定语后置

固定句式

特殊句式

判断句式

非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也

句子翻译

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

译:堆积泥土成为高山,风雨从(在)这里兴起;积聚水流成为深渊,蛟龙在这里产生;积累善行养成(高尚的)品德,然后(因而)非凡的智慧就自然得到,圣人的心怀就具备了。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

译:所以不积累半步,就无法(没有用来...的方法)达到千里之远;不积聚细小的河流,就无法形成江海。

译:蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,(没有)强健的筋骨,却能向上吃到尘土,往下喝到地下的泉水,是因为(它)心思专一啊。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

赏析第4段

学习方法和态度

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利…用心一也

蟹六跪而二螯…用心躁也

积累坚持专心

学习要积累(对比设喻)

正面设喻

反面设喻

学习要坚持(对比设喻)

学习要专一(对比设喻)

第4段小结

精讲点拨

①大量运用比喻阐明事理,是本第一大特点。比喻能使抽象道理明白具体,深入浅出,使人易于了解和接受,提高表达效果。第二段用了五个比喻,说明学习的重要意义;第三段用了五个比喻,说明学习的作用;第四段用了十个比喻,说明学习的方法和态度。这些比喻有的用同类事物相衬托,如:“登高而招”与“顺风而呼”,“假舆马”与“假舟楫”,“积土成山”与“积水成渊”;有的用相反情况相对比,如“骐骥一跃”与“驽马—卜驾”,“朽木不折”与“金石可镂”等。比喻说理明白透彻,深入具体,使人信服。

②论证方法灵活,是本文另一特点。全文先提出中心论点,然后分段论证。每段说明一个问题。第二、三段是先行论证,最后归结论点;第四段则把论点贯穿于论证之中。论证中有时先正后反,有时先反后正。灵活而有变化,使论辩生动有力。

③多用对偶,夹用排比。排比句使文章气势充沛,说理流畅。本文中排比句与大量对偶句穿插使用,使文章既整齐对仗、节奏和谐,又参差错落、变化流畅,反映了苟文议论透辟、笔势雄健的特点。

一.分析特色,学以致用

思考:试分析概本文在说理上的特点

比喻论证 内涵 用具体、生动、形象的事物作比喻,来证明较抽象道理的论证方法

作用 化无形为有形,化抽象为具体,化深奥为浅显,化枯燥为生动

用法 ①要学会联想和想象;要注意从一个高度上去认识问题。②找到不同事物的相似性。③要恰当地描绘相似事物的特征来阐述道理。④注意无论怎样比喻都要扣紧主题。

对比论证 内涵 把两种事物加以对照、比较后 ,推导出它们之间的差异点,使结论映衬而出的论证方法。

作用 可以使正确与错误对比分明,是非曲直更加明确,给人以鲜明深刻的印象。

三、比喻探究及写作练习

1.比喻与比喻论证的区别?

(1)夏天的太阳好像一个奔跑的孩子,从东边跑到西边,用了整整一天。

(2)翠翠在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽。人又那么乖,如山头黄麂一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。

比喻

比喻

精讲点拨

三、比喻探究及写作练习

1.比喻与比喻论证的区别?

(3)如果一个人几乎整天大量阅读,空闲的时候则只稍作不动脑筋的消遣,长此以往就会逐渐失去自己独立思考的能力,就像一个总是骑在马背上的人最终就会失去走路的能力一样。

(4)按锁配钥匙,锁锈先膏油。把思想问题比做锁,是先有锁,后配钥匙。对很落后、很难办的人,转化得有个过程,得先点一点儿油,慢慢再捅。不然,不是把锁捅坏了,就是把钥匙弄断了。

比喻

比喻论证

精讲点拨

三、比喻探究及写作练习

1.比喻与比喻论证的区别?

比喻重在使具象的人和事生动化,使抽象的事物形象化;

比喻论证重在使复杂的道理简单化,即关系的相似或是道理的相通。

精讲点拨

三、比喻探究及写作练习

2.使用比喻论证有哪些注意事项呢?

(1)喻体应当是为大家所熟悉的、具体的、浅显的。

(2)比喻应当贴切、自然,要能恰到好处地说明被论证事物的特点,不可“引喻失义”。

(3)任何比喻其实都是有缺陷的。要完整、深刻地论述一个问题,不能仅靠比喻论证,必须同其他论证方式结合起来。

精讲点拨

三、比喻探究及写作练习

3.试一试:使用比喻论证论述应当将学到的知识化为己用。

大概看前人已成的书,仿佛是借钱一样,借了来,会做买卖,赢得许多利息,本钱虽则要还债主,赢利是自己所有。若不会做买卖,把借来的钱,死屯在窖子里头,后来钱还是要还债主,自己却没有一个赢余。那么就求了一千年的学,施了一千年的教,一千年后的见解,还是和一千年前一样,终究是向别人借来的,何曾有一分自己的呢!

——辜鸿铭

精讲点拨

是正反对比论证的简称,也称比较法,是把两种事物加以对照、比较后 ,推导出它们之间的差异点,使结论映衬而出的论证方法。对比有纵比和横比两种。

纵比,是指同一事物在时间上的前后时期、前后阶段的对比。

横比,是指同类事物间的对比。

对比论证

精讲点拨

拓展延伸

在你的知识储备中,有没有通过后天的不断学习让我们刮目相看的人和事,不断激励着你前行?试着与大家分享。

拓展探究

苏秦刺骨

孙敬悬梁

匡衡凿壁

孙康映雪

车胤囊萤

苏老泉,二十七,始发奋,读书籍。

余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

梁启超:献身甘作万矢的,著论求为百世诗。

周汝昌:诗成掩卷去,脂斋余香沉。

知识建构

感谢您的参与

劝

学

《荀子》

语言建构与运用:

掌握重要的实词、虚词及特殊句式,熟练背诵课文。

思维发展与提升:

通过熟读课文,通过梳理、探究和反思,学习本文以喻代议、寓议于喻的设喻方法和对比论证方法。

审美鉴赏与创造:

赏析荀子所论述的学习方法和学习态度。

文化传承与理解:

体会学习对于人修身立德的重要性,了解学习应持有的态度和方法,结合学生实际把握其现实意义。

目标引领

难点

鉴赏本文的论证方法,分析语言风格和感彩,提高自己围绕中心论点合理论证的能力。

重点

掌“中”“金”“知”等实词及状语后置句、判断句,学习比喻论证,对比论证的论证方法。

目标引领

《劝学诗》

颜真卿(唐)

三更灯火五更鸡,

正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,

白首方悔读书迟。

《长歌行》

古乐府(节选)

……

百川东到海,

何时复西归?

少壮不努力,

老大徒伤悲。

颜真卿

学则智,不学则愚;学则治,不学则乱。

自古圣贤,盛德大业,未有不由学而成。

目标引领

古人的“劝学”

“学而时习之,不亦说乎?”

古人的《劝学》

“人生也有涯,而知也无涯。”

庄子

孔子

颜真卿

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。

自主探究

他继承了孔子学说,又能扬弃其消极成分,并批判吸收各学派的思想学说,成为先秦朴素唯物主义思想的代表人物。其散文说理透彻,气势雄浑,语言质朴,句法简练缜密,多排比,善譬喻。《荀子》一书共32篇,其中26篇为荀子所著,末6篇或为其门人弟子所记。

荀子(约前313~前238),名况,战国末期赵国人。著名思想家、文学家、时人尊称为“荀卿”,汉代著作因避汉宣帝刘询讳,写作“孙卿”。曾三次出任齐国稷下学宫出任祭酒,后为楚兰陵令。韩非和李斯均是他的学生。

知人论世

自主探究

荀子与孟子的本质区别,就在于他们对人性的理解是相反的。

他强调学习、积累,注重创造良好的社会风气给人以潜移默化的影响。《劝学》正是在这种背景下创作的。

孟子继承了孔子的“仁”

荀子继承了孔子的“礼”

荀子说“人之性,恶,其善者,伪也。”

“伪”:人为的意思。

性善论

性恶论

知人论世

自主探究

他反对迷信天命鬼神,提出人定胜天的思想;同时提出“人性本恶”的观点,但强调后天的环境和教育可以改变人性中的“恶”,因此,他特别重视人的学习,重视教育的作用。强调后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。

其散文说理透彻,气势雄浑,语言质朴,句法简练缜密,多排比,善譬喻。《荀子》一书共32篇,其中26篇为荀子所著,末6篇或为其门人弟子所记。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。

知人论世

自主探究

《荀子》由《论语》《孟子》的语录体,发展为有标题的论说文,标志着古代说理文的进一步成熟。

荀子的文章擅长说理,组织严密,分析透辟,善用比喻,常用排比句增强议论的气势,有很强的说服力和感染力。

知人论世

《荀子》先秦唯物主义思想的主要代表作之一,相传为战国时赵国人荀况所著。该书继承了春秋以来的唯物主义传统,吸收了儒家、墨家、法家的部分思想,内容比较完整,是集先秦唯物主义之大成的著作。

全书共32篇,其中《天论》、《天制》、《非相》等篇阐述了唯物主义自然观,提出“天行有常”(万物运动有客观的规律)、“天地合,万物生”的思想,批判了天命观和迷信思想;《解蔽》《正名》等篇阐述了唯物主义的认识论和逻辑思想;《王制》《隆礼》等篇提出了“隆礼重法”的政治理论;《性恶》《修身》《劝学》等篇阐述了社会伦理思想和教育思想;《非十二子》则是对先秦诸子学求思想的批判性的总结。

《劝学》是《荀子》的第一篇。

知人论世

自主探究

作为儒家思想的继承者,荀子在教育目的上与先哲保持一致,即主张通过教育来培养“士”“君子”“圣人”。

荀子认为人性本来是恶的,人的知识、道德不是先天赋予的,而是经过后天学习、教育逐步培养的,只有懂得了礼与义,人性才能改变。因此,他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。

他写《劝学》就是为了鼓励人们“积善成德”,成为君子。

且荀子游齐,曾三为稷下学宫的祭酒。老师多是天下贤士,

学生来自四面八方,要求学生受业求学是祭酒考虑的重要问题。

稷下学宫是齐国专设的求学讲学的机构,祭酒是学宫的最高长官。

知人论世

自主探究

作者以《劝学》为题目,勉励人们要坚持不懈地学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。

“劝”这个字统领全篇,告诉我们这是一篇勉励人们努力学习的文章。

文学常识:解题

劝学

自主探究

自主探究

1.给加点字注音:

木直中绳(zhòng ) 輮(róu) 槁暴(gǎo pù) 就砺(lì)

参省(cān xǐng) 须臾(yú) 跂(qǐ) 楫(jí)

跬步(kuǐ) 骐骥(qí jì) 驽马十驾(nú)

锲而舍之(qiè ) 金石可镂(lòu ) 螯(áo) 蛇鳝(shàn)

2.诵读感知

任务1:划分节奏,明确重音和语调。

示例:故/木受绳/则直,金/就砺/则利;君子/博学/而日参省乎己,则/知明/而行无过矣。

任务2:聆听朗诵。体会语气、语调、停顿等。

任务3:学生自读,把握含义。

第二段:论述学习的意义:提高自己,发展自己,改变自己。

第三段:论述学习的作用:弥补不足,助力自己做到更好。

第一段:提出中心论点:学不可以已。

第四段:论述学习的方法:积累、坚持、专心。

通读全文,找出本文的中心观点,并概括每段内容要点。

2

3

1

4

整体感知

自主探究

合作解疑

君子曰:学不可以已。

有学问、有修养的人

停止

译文:有学问有修养的人说:“学习不可以停止”。

全文的文眼。

统领全篇,开门见山,引起下文论述。

作用:

高考链接:实词“已”

1.停止:风雨如晦,鸡鸣不已。 ——《郑风·风雨》

2.已经:北向不能得日,日过午已昏。 ——《项脊轩志》

3.然后,随即:庭中始为篱,已为墙。 ——《项脊轩志》

不能自已:已:停止。不能抑制自己的感情。

赏析第1段

①对统治者和贵族男子的通称,常与“小人”或“野人”对举。

如:彼君子兮。(《诗经·魏风·伐檀》)

②古代指地位高的人,后来指有学问有修养、道德品行兼好之人。

如:不亦君子乎 (《论语》)君子博学而日参省乎己。(《荀子·劝学》)

③对别人的尊称,犹言先生。

④竹、莲花、菊花的别名,梅、兰、竹、菊称四君子。

⑤妻子称丈夫,如:未见君子,忧心忡忡。(《诗经·召南》)也指男子,如:关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。(《诗经·周南》)

赏析第1段

知识链接:君子

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

介词,从

比

代词,指代冰

表转折,但是

动词,形成,凝结

译文:

靛青,从蓼蓝中提取出来, 但是(颜色)比蓼蓝(更)深。冰,是水凝结成的,可是比水更寒冷。

状语后置

赏析第2段

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

判断句

译文:

木材笔直得合乎拉直的墨线,(用火烤)使它弯曲成为车轮,它弯曲得合乎圆规(画出来的圆形)。即使又晒干,(木材也)不会再挺直,是(用火烤)使它这样的。

中:符合、合乎。

輮:使动,使…弯曲。

以为:把…作为。

其:代词,它的。

曲:形→名,曲度,弧度。

虽:(假设)即使/(事实)虽然。

有:通“又”。

槁暴:晒干。槁,枯。暴,晒。

挺:直。

然:代词,这样。

赏析第2段

译文:所以木材经墨线量过(锯斧加工)就笔直,金属制成的刀剑在磨刀石上(磨过)就变得锋利。有学问、有修养的人广博地学习并且每天都注意省查自己,那么他就会聪慧明达,而且行为没有过失了。

受绳:经墨线量过。

直:形→动,变直。

金:指金属制成的刀斧等。

就:动词,接近、靠近。

砺:磨刀石。

日:名→状,每天。

参:检验。

省:省察。

知:同“智”,见识。

明:明达,对事理有透彻的认识。

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

“就”

1、接近、靠近。 金就砺则利 《劝学》

2、完成,达到,成功。

轲自知事不就 《荆轲刺秦王》

3、登上。 于是轲遂就车而去 《荆轲刺秦王》

4、就职、就任、担任。连避公府不就 《张衡传》

1. 请找出第二段的中心句并概括:

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

学习的意义:提高自己、改变自己

蓝

加工

胜于

青

水

冷冻

寒于

冰

木

輮

轮

木

绳

直

金

砺

利

人

学习

人

学习

改变自己

提高自己、发展自己

客观事物

客观事物

变化

变化

发展、提高

改变原来性状

比喻论证

2. 论证方法

学习的

意 义

提高自己改变自己

青出于蓝

冰寒于水

輮以为轮

木受绳则直

金就砺则利

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

提高发展

质的改变

以喻代议

寓议于喻

这五个比喻论证了学习的意义在于提升人的智慧能力,改造人的品性,使人智慧明达,不犯过错。

完善自己

第2段小结

译文:

我曾经整天地思考,比不上片刻的学习的收获;我曾经踮起脚跟远望,比不上登上高处看得广阔。

尝:曾经。

终日:整天。

须臾:片刻。

跂:踮起脚后跟。

表修饰

表修饰

所学:“所”字结构,学习的…… (收获)

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

赏析第3段

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

表转折,但是

译文:

登上高处招手,手臂没有加长,但远处的人也能看见;顺着风呼喊,声音并不是更响亮,但听的人却听得清楚。

高:形→名,高处。

疾:形容词,劲疾。(快,速,这里引申为“洪亮”,指声音宏大。)

闻:听。

彰:清楚。(欲盖弥彰)

连词,表修饰,可不译

赏析第3段

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

译文:

借助车马的人,并不是行走的更便利迅速,却能到达千里;借助船只的人,并不是能游泳,却能横渡江河。有学问、有修养的人的资质和一般人没有不同,只是善于凭借、利用外物罢了。

假:动词,借助,利用。

舆:车。

利:使动,使……走得快。

而:二个均为表转折连词。

致:到达。

水:名→动,游泳。

绝:横渡,越过。

生:同“性”,天性,资质。

赏析第3段

思考:研读第3段,思考它论证了什么问题,又是如何论证的。

第3段论证的是学习对于君子成长所起的作用,采用了对比论证和比喻论证的方法,分三层展开论述:①阐述学习的重要作用,有时学习比思考更重要;②用四个比喻,从见、闻、行路、渡河等方面阐明了在实际生活中由于利用和借助外界条件而起到的重要作用,从而说明人借助学习,能弥补自己的不足,取得更显著的成效;③得出“君子善假于物”的结论。

比喻论证

跂而望

登高博见

登高招

见者远

顺风呼

闻者彰

假舆马

致千里

假舟楫

绝江河

推论

通过学习

善假于物

弥补不足

一般人

推论

善假学习

善假于物

达到目标

君子

陆

水

君子生非异也,善假于物也

要靠后天学习

借助学习弥补不足

第3段小结

赏析第3段

译文:

堆积泥土成为高山,风雨从那里兴起;积聚水流成为深渊,蛟龙在那里产生;积累善行养成高尚的品德,人们会达到高度的智慧,也就具有了圣人的精神境界。所以不积累每一步,就无法达到千里之远(的地方);不积聚细小河流,就无法形成江海。

兴:起。

焉:兼词,相当于“于此”,在这里,从这里

善:形→名,善行。

而:连词,表顺承。

神明:非凡的智慧。

焉:语气助词。

无以:固定句式,没有用来…的(办法)。

掌握知识、培养品德,

由量变到质变,注重积累。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

赏析第4段

译文:

千里马跳跃一次,不能有十步远;劣马驾车走十天,也能走得很远,它的成功在于不放弃奔跑。如果雕刻一下就放弃,腐朽的木头也不会刻断;如果不停地刻下去,金属、石头也能雕刻成功。

骐骥:骏马。

驾:马拉车一天走的路叫“一驾”。

舍:停止,止息。

锲:雕刻。

而:表假设,如果。

镂:雕刻。

客观条件的优劣不是成功的唯一条件,只要坚持就能成功。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

赏析第4段

译文:

蚯蚓没有锋利的爪牙,强健的筋骨,向上能吃到泥土,向下能喝到泉水,因为它心思专一啊。螃蟹有六条腿和两只蟹钳,没有蛇鳝的洞穴就无处容身(的原因),是因为心思浮躁啊。

爪牙:指动物的尖爪和利牙。

之:定语后置的标志。

上、下:名→状,向上、向下。

黄泉:地下的泉水。

一:数→形,专一。

而:表并列,和。

寄托:安身。

学习,需要用心专一,深入其中,才能有更深的体会,得到更大的收获

定语后置

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

蚓无爪牙之利,筋骨之强

无以至千里

定语后置

固定句式

特殊句式

判断句式

非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也

句子翻译

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

译:堆积泥土成为高山,风雨从(在)这里兴起;积聚水流成为深渊,蛟龙在这里产生;积累善行养成(高尚的)品德,然后(因而)非凡的智慧就自然得到,圣人的心怀就具备了。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

译:所以不积累半步,就无法(没有用来...的方法)达到千里之远;不积聚细小的河流,就无法形成江海。

译:蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,(没有)强健的筋骨,却能向上吃到尘土,往下喝到地下的泉水,是因为(它)心思专一啊。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

赏析第4段

学习方法和态度

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利…用心一也

蟹六跪而二螯…用心躁也

积累坚持专心

学习要积累(对比设喻)

正面设喻

反面设喻

学习要坚持(对比设喻)

学习要专一(对比设喻)

第4段小结

精讲点拨

①大量运用比喻阐明事理,是本第一大特点。比喻能使抽象道理明白具体,深入浅出,使人易于了解和接受,提高表达效果。第二段用了五个比喻,说明学习的重要意义;第三段用了五个比喻,说明学习的作用;第四段用了十个比喻,说明学习的方法和态度。这些比喻有的用同类事物相衬托,如:“登高而招”与“顺风而呼”,“假舆马”与“假舟楫”,“积土成山”与“积水成渊”;有的用相反情况相对比,如“骐骥一跃”与“驽马—卜驾”,“朽木不折”与“金石可镂”等。比喻说理明白透彻,深入具体,使人信服。

②论证方法灵活,是本文另一特点。全文先提出中心论点,然后分段论证。每段说明一个问题。第二、三段是先行论证,最后归结论点;第四段则把论点贯穿于论证之中。论证中有时先正后反,有时先反后正。灵活而有变化,使论辩生动有力。

③多用对偶,夹用排比。排比句使文章气势充沛,说理流畅。本文中排比句与大量对偶句穿插使用,使文章既整齐对仗、节奏和谐,又参差错落、变化流畅,反映了苟文议论透辟、笔势雄健的特点。

一.分析特色,学以致用

思考:试分析概本文在说理上的特点

比喻论证 内涵 用具体、生动、形象的事物作比喻,来证明较抽象道理的论证方法

作用 化无形为有形,化抽象为具体,化深奥为浅显,化枯燥为生动

用法 ①要学会联想和想象;要注意从一个高度上去认识问题。②找到不同事物的相似性。③要恰当地描绘相似事物的特征来阐述道理。④注意无论怎样比喻都要扣紧主题。

对比论证 内涵 把两种事物加以对照、比较后 ,推导出它们之间的差异点,使结论映衬而出的论证方法。

作用 可以使正确与错误对比分明,是非曲直更加明确,给人以鲜明深刻的印象。

三、比喻探究及写作练习

1.比喻与比喻论证的区别?

(1)夏天的太阳好像一个奔跑的孩子,从东边跑到西边,用了整整一天。

(2)翠翠在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽。人又那么乖,如山头黄麂一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。

比喻

比喻

精讲点拨

三、比喻探究及写作练习

1.比喻与比喻论证的区别?

(3)如果一个人几乎整天大量阅读,空闲的时候则只稍作不动脑筋的消遣,长此以往就会逐渐失去自己独立思考的能力,就像一个总是骑在马背上的人最终就会失去走路的能力一样。

(4)按锁配钥匙,锁锈先膏油。把思想问题比做锁,是先有锁,后配钥匙。对很落后、很难办的人,转化得有个过程,得先点一点儿油,慢慢再捅。不然,不是把锁捅坏了,就是把钥匙弄断了。

比喻

比喻论证

精讲点拨

三、比喻探究及写作练习

1.比喻与比喻论证的区别?

比喻重在使具象的人和事生动化,使抽象的事物形象化;

比喻论证重在使复杂的道理简单化,即关系的相似或是道理的相通。

精讲点拨

三、比喻探究及写作练习

2.使用比喻论证有哪些注意事项呢?

(1)喻体应当是为大家所熟悉的、具体的、浅显的。

(2)比喻应当贴切、自然,要能恰到好处地说明被论证事物的特点,不可“引喻失义”。

(3)任何比喻其实都是有缺陷的。要完整、深刻地论述一个问题,不能仅靠比喻论证,必须同其他论证方式结合起来。

精讲点拨

三、比喻探究及写作练习

3.试一试:使用比喻论证论述应当将学到的知识化为己用。

大概看前人已成的书,仿佛是借钱一样,借了来,会做买卖,赢得许多利息,本钱虽则要还债主,赢利是自己所有。若不会做买卖,把借来的钱,死屯在窖子里头,后来钱还是要还债主,自己却没有一个赢余。那么就求了一千年的学,施了一千年的教,一千年后的见解,还是和一千年前一样,终究是向别人借来的,何曾有一分自己的呢!

——辜鸿铭

精讲点拨

是正反对比论证的简称,也称比较法,是把两种事物加以对照、比较后 ,推导出它们之间的差异点,使结论映衬而出的论证方法。对比有纵比和横比两种。

纵比,是指同一事物在时间上的前后时期、前后阶段的对比。

横比,是指同类事物间的对比。

对比论证

精讲点拨

拓展延伸

在你的知识储备中,有没有通过后天的不断学习让我们刮目相看的人和事,不断激励着你前行?试着与大家分享。

拓展探究

苏秦刺骨

孙敬悬梁

匡衡凿壁

孙康映雪

车胤囊萤

苏老泉,二十七,始发奋,读书籍。

余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

梁启超:献身甘作万矢的,著论求为百世诗。

周汝昌:诗成掩卷去,脂斋余香沉。

知识建构

感谢您的参与

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读