第六单元10.2师说 课件

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

《师说》

“与时俗相抗的孤勇者”

韩愈

目标引领

语言建构与运用:

积累“师、传、从、道”等实词词义,掌握“之、其、乎”等虚词的意义和用法;掌握文中重要文言现象(古今异义、词类活用、特殊句式等)

思维发展与提升:

学习本文论证结构和论证方法,借鉴本文议论艺术,学会清晰有力地表达思想和见解。

审美鉴赏与创造:

赏析韩愈所论述的从师的重要性及必要性。

文化传承与理解:

树立谦虚好学和尊师重教的思想。

目标引领

重点:

理解并掌握文中的文言基础知识,包括字词、句式等;把握文章的中心论点和论证思路,理解作者关于从师学习的观点;

重点:

引导学生认识尊师重道的重要性,树立正确的学习态度。

难点:

领会文章正反对比论证的方法和作用,分析其如何有力地论证中心论点;

难点:

理解韩愈所处时代 “师道不传” 的社会根源以及他提倡师道的现实意义;引导学生将文中的观点与现实生活相结合,培养学生的思辨能力和创新精神,使学生能够对现代师生关系和学习观念有深入的思考。

《左迁至蓝关示侄孙湘》

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。欲为圣朝除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

走近韩愈,遇见与时俗相抗的孤勇者

赵朴初:“不虚南谪八千里,赢得江山都姓韩。”

韩山、韩江、韩堤、昌黎路、韩山师范学校、韩文公祠……

问题激疑

“李渊父子虽然得了天下,大唐河山也没有听说哪山哪河易姓为李,倒是韩愈一个罪臣,在海边一块蛮夷之地施政八月,这里就忽然山河易姓了。历朝历代有多少人希望不朽,或刻碑勒石,或建庙建祠,但哪一块碑哪一座庙能大过高山,永如江河呢? ”

性格特点:为人正直、敢于坦率直言。勤奋刻苦。

《论迎佛骨表》

关于勤奋的诗句:业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

读书勤乃有,不勤腹中虚。

问题激疑

梁衡《读韩愈》

自主探究

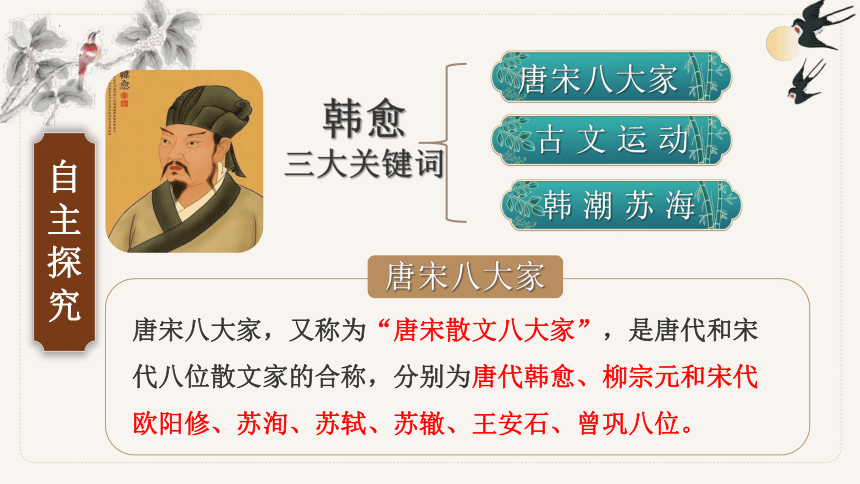

韩愈

三大关键词

唐宋八大家

古文运动

韩潮苏海

唐宋八大家

唐宋八大家,又称为“唐宋散文八大家”,是唐代和宋代八位散文家的合称,分别为唐代韩愈、柳宗元和宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位。

自主探究

韩愈,字退之,唐代文学家,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈是唐代著名的文学家,是唐代“古文运动”的倡导者,唐代中期韩愈、柳宗元提倡的一种文体和文学语言的革新运动。他们提出“文以载道”、“文以明道”、“文道合一”的观点。主张学习先秦“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风,故称作“古文”,并使之和“俗下文字”,即六朝以来流行已久的骈文对立。

知人论世

韩愈少小孤苦,由兄嫂抚养长大,刻苦自学。20岁入长安,三次考进士不中。贞元八年(792)第四次参加考试,登进士第。

曾入汴州(今河南开封)、徐州等地的幕府任闲职,贞元十八年(802)到长安任国子监四门博士,从此正式步入仕途。贞元十九年,改任监察御史,因上书论饥荒,得罪权贵,被贬为阳山(今广东连阳)县令。元和元年(806),唐宪宗继位,他被召回长安,任国子监博士。元和十二年,随裴度征讨叛乱有功,升任刑部侍郎。元和十四年,唐宪宗派人迎佛骨入宫,韩愈上书力谏,被贬为潮州刺史。元和十五年,唐穆宗继位,召回长安为国子监祭酒,此后政治地位逐步上升,官至吏部侍郎,故又称韩吏部。

死后谥“文”,又称韩文公。

知人论世

明人将韩愈被列为“唐宋八大家”之首,后世尊他为唐宋八大家之首。苏轼又赞誉他的文章是“文起八代之衰”。

“八代”指的是宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋, “衰”是针对八代中的骈文而言的。

一个“衰”字,表达了唐宋古文家对骈文的贬斥和不满。

“唐宋八大家”——文起八代之衰

知人论世

韩愈的文学主张

反对六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以载道”“重道轻文”,提倡“辞必己出”“惟陈言之务去”,影响深远。他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,风格刚健,气势雄壮。苏钱称他“文起八代之衰”,同时他也被列为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”。

“韩文”的特点

1.韩愈文章气势雄伟,说理透彻,逻辑性强时人有“韩文”之誉。

2.“发言真率,无所畏避”,或“鲠言无所忌”,也就是敢于讲话,而且敢讲真话。

3.慷慨激昂,忧愤甚广

4.自然随便、如话家常

5.善于创新,突破传统写法

韩愈的代表作品

韩愈的作品非常多,现存诗文700余篇,其中散文近400篇。 其赋、诗、论、说、传、记、颂、赞、书、序、哀辞、祭文、碑志、状、表、杂文等各种体裁的作品,均有卓越的成就。今有《韩昌黎集》传世。

代表作品:《论佛骨表》《师说》《进学解》《祭十二郎文》《讳辩》《原道》《柳子厚墓志铭》

唐代中期韩愈、柳宗元提倡的一种文体和文学语言的革新运动。他们提出“文以载道”、“文以明道”、“文道合一”的观点。主张学习先秦“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容,华而不实的文风,故称作“古文”,并使之和“俗下文字”即六朝以来流行已久的矫揉造作的骈文对立。《师说》可看作是提倡古文的宣言。

古文运动

李耆卿《文章精义》云“韩如海,柳如泉,欧如澜,苏如潮”。

韩文如潮,长在气势浩荡,苏文如海,长在博大精深。这就明确地指出了韩愈的散文风格——气势磅礴,汪洋恣肆,自由奔放,感情充沛。

苏洵说:“韩子之文,如大江大河,浑浩流转。”

韩愈文章特点:

(1)“发言真率,无所畏避”或“鲠言无所忌”。也就是敢于讲话,而且敢讲真话;不仅在君主面前敢说真话,而且还不顾儒家的传统观念,敢讲违背旧说甚至自己其他文章的话。

(2)自然随便、如话家常。

(3)吐辞造语精工,创造了很多新的成语。

“韩潮苏海”

“由魏、晋以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜(态度严正)而为师;世界群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。”

——柳宗元《答韦中立论师道书》

韩愈倡言师道,触犯流俗,勇气可贵!

写作背景

《马说》、《爱莲说》、《捕蛇者说》……

“说”,古义为陈述和解说,是古代的一种文体,属议论文范围,一般陈述自己对某种事物的见解。放在文题中可按“解说……的道理”来理解。

“师说”:解说关于“从师”的道理。

解 题

句读( ) 或不( )焉 位卑( ) 近谀( )

也欤( ) 郯子( ) 苌弘( ) 师襄( )

老聃( ) 子蟠( ) 经传( ) 贻之( )

dòu

fǒu

bēi

yú

yú

tán

cháng

xiāng

dān

pán

zhuàn

yí

朗读正音

段落 批判的现象(原文关键词) 确立的观点(原文句子) 论证重点

1 无(开篇立论) “古之学者必有师”“师者,所以传道受业解惑也” 从师学习的必要性

2 “今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师”“于其身也,则耻师焉” “圣益圣,愚益愚”“小学而大遗,吾未见其明也” 批判 “耻学于师” 的危害

3 无(正面阐释) “道之所存,师之所存也”“弟子不必不如师,师不必贤于弟子” 择师标准与师生关系

4 无(举例佐证) “李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余” 以实例证明师道之可行

小组合作:通读全文,梳理文中批判的现象、提出的观点,填写表格:

合作解疑

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非

生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

通“授” ,传授

承接连词

疑问代词,谁

转折连词

古代求学的人必定有老师。老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

跟从

指示代词,那些

动词,成为

求学的人

用来……的

疑难

研读第一段

出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾

后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知

其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所

存,师之所存也。

介词,在

介词,比

承接连词

以之为师

发语词

哪里知道

取独

因此,所以

存在的地方

研读第一段

第一自然段提出了怎样的中心论点? 从哪几个角度对中心论点进行阐释?

提出中心论点:

古之学者必有师

从师的必要性

老师的作用:传道受业解惑

人非生而知之者

择师的原则

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存

从两个角度阐释

研读第一段

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

……孰能无惑?惑而不从师……

……其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

顶 真

作用:前后紧凑,气势通畅,前后事理有机联系,充分阐明它们之间的辨证关系。

研读第一段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之

圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人

之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑就难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且(要)跟从老师请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧。圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以成为愚人,(原因)大概都出在这里吧!

从师的风尚

取独

超出(一般人)

以……为耻

尚且,还

承接连词

低于

……的原因

揣度语气副词,大约,大概

普通人

研读第二段

“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉”,与“今之众人,其下圣人亦远也,而耻学于师”,是排偶句。

“是故圣益圣,愚亦愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”则是散句。

这一长的散句中,“圣益圣,愚亦愚”和“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚”,又都是排偶句。

排偶:“排列成偶”,字数相同,不避同字,不拘平仄,是修辞学界提出的一种介于排比与对偶之间的修辞手法。一般认为它是由两个语气一致、结构相似、意义相关或相对的语句平列在一起的一种修辞方式。散句:指不押韵或不对偶的诗文句或句式灵活而富有变化的句子,长短不一,自由活泼,生动感人。

特点:整齐的排偶句和灵活的散句交错运用,配合自然,错落有致,有一种参差之美,流动之美。

这段话在句式上有什么特点?

研读第二段

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解

其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

(人们)爱他的孩子,(就)选择老师来教他。(但是)对他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,(真是)糊涂啊!那些孩子们的老师,(是)教孩子们文字,(帮助他们)学习断句的(老师),不是我所说的(能)传授那些(大)道理,解答那些(有关大道理的)疑难问题的(老师)。不理解(书本上的)字句,不能解决(大道理的)疑难问题,有的(书本上的字句)向老师学习,有的(大道理的疑难)不向老师学习;小的方面(倒要)学习,大的方面(却反而)放弃(不学),我未能看出那种人(是)明白(事理)的!

对于

以……为耻

指示代词,那些

代词,指书

文辞的休止和停顿

指示代词,那些

断开句子的知识,宾前

通“否”

研读第二段

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰

弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智

乃反不能及,其可怪也欤!

巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻。士大夫这一类(人),(一听到有人)称“老师”称“弟子”等等,就许多人聚(在一块儿)讥笑人家。问他们(为什么讥笑),(他们)就说:“那个(人)同那个(人)(指老师和学生)年龄差不多,道德学问也差不多啊,(以)地位低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!”唉!(古代那种)跟从老师(学习)的好风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠,君子们认为(是)不值得一提的,现在君子们的见识竟反而比不上(他们),可真奇怪啊!

代词,这些

以……为耻

拜别人为师

这类人

代词,那些

名词作状语,成群

恢复

不屑与之同列

竟

反问语气词

研读第二段

当今士大夫耻于学师的深层原因是什么?

位卑则足羞,官盛则近谀

纯粹、直率、真诚

从韩愈对这种社会风气的勇敢批判中,你能看出他是个怎样的人?

第二段论述主要针对的哪一种现象?

耻学于师的社会陋习

论证小结

1.提出分论点:

中心

论点

古之圣人,从师而问;

今之众人,耻学于师。

纵比

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

自比

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

横比

2.对比论证

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

第二段的论证思路?论证方法?

反面论证

论证小结

对象 从师的态度 结果 论述中心

1 “今之众人”

“古之圣人” 2 于其子 于其身 3 百工之人 士大夫之族 “耻学于师”

“愚益愚”

“从师而问”

大遗

耻师

小学

“圣益圣”

择师而教之

通过正反对比,论证了从师学习的重要性,抨击“耻学于师”的社会风气。

不耻相师

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

曰师曰弟子……群聚而笑之

古之圣人——从师

今之众人——耻师

爱其子——择师而教

于其身——耻学于师

巫医乐师百工之人——不耻相师

士大夫之族——耻相师

其智乃

反不及

圣益圣

愚益愚

小学大遗

未见其明

从官位之高低、地位之贵贱、学术才智之深浅、年龄之老少以及平辈之间、 父子之间、师生之间等多层次、多角度论证了“ 师”的现象 和“从师”的道理。

研读第二段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是

故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

固定的老师

以……为师

这类人

不一定

介词,比

懂得道理

专门研究

代词,此

圣人没有固定的老师,孔子(曾)以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的贤能(都)比不上孔子。孔子说:“三个人同行,(里面)一定有(可以当)我的老师(的人)。”因此,学生不一定(永远)不如老师,老师不一定(样样都)比学生贤能,(老师和学生的区别只是)听到道理有的早有的迟,学问和技艺(各)有(各的)专长,(只是)如此罢了。

研读第三段

第三段举出孔子的例子,意在证明前文所说的什么观点?

孔子事例

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

孔子曰:“三人行,必有我师。”

证明观点

“学者必有师”“圣人无常师”

“道之所存,师之所存也。”

弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

论证方法:举例论证,说明谁可为师。(分论点:圣人无常师)

研读第三段

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

先秦及秦汉散文

普遍

音节助词,不译

介词,被

介词,向

目的连词,来

赠送

代词

李家的孩子(叫)蟠(的),年纪十七(岁),喜欢古文,六经的经文和传文都普遍学习了,(他)不受(当时士大夫那种耻于从师的)时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人(从师)的正道,(所以)写(这篇)《师说》送给他。

研读第四段

韩愈为什么要写这篇《师说》?

送给李蟠

为什么要送给李蟠?

李蟠:好古文、不拘于时、学于余、能行古道

韩愈对李蟠的态度是怎样的?

“嘉”:称赞、赞许,评价很高

本文写作目的仅仅是为了赞美李蟠吗?

更是为了批判耻于学师的不良风气

研读第四段

精讲点拨

总结

1.通假字

①所以传道受业解惑也。

“受”:同“授”,传授。

②或师焉,或不焉。

“不”:同“否”,和肯动词对用时,表示否定。

2.古今异义

①学者

:泛指求学的人。

古

:指有专门学问的人。

今

②所以

:“所”与介词“以”结合,译为:用来……(人、办法、工具、依据等);……的原因(或缘由)。

古

:表因果关系的连词。

今

文言知识

总结

2.古今异义

③小学

①小的方面要学习;

②一般指研究文字、训诂、音韵的学问。

古:

对儿童、少年实施初等教育的学校。

今:

④众人

一般人、普通人。

古:

许多的人。

今:

⑤不必

不一定。

古:

表示事理上或情理上不需要。

今:

⑥古文

先秦两汉时期的散文,与骈文相对。

古:

五四以前文言文的统称(一般不包括“”骈文);汉代通行隶书,因此把秦以前的字体叫作古文,特指许慎《说文解字》里的古文。

今:

知识归纳

总结

3.一词多义

①古之学者必有师

师

实词

名词,老师

②巫医乐师百工之人

名词,指有专门技艺的人。

③吾师道也

动词,学习。

④或师焉,或否焉

动词,从师。

⑤孔子师郯子

名词的意动用法,以……为师。

知识归纳

总结

3.一词多义

①郯子之徒

之

虚词

代词,这

(之族、之属、之谋、之伦)

②古之学者

助词,的

③句读之不知

助词,宾语前置的标志(何陋之有)

④师道之不复可知矣

放在主谓之间,取消句子独立性

知识归纳

总结

4.词类活用

①吾师道也

②孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

③是故圣益圣,愚益愚

④小学而大遗

⑤而耻学于师

5.文言句式

师、圣、小、大、耻……

①师者,所以传道受业解惑也

判断句

②师不必贤于弟子

状语后置句

③句读之不知

宾语前置句

④不拘于时

被动句

知识归纳

韩愈所处的时代,门阀制度仍然沿袭,他提出的“师道”思想有何进步意义?

1.针砭时弊,抨击了当时士大夫阶层耻学于师的恶劣风气。

2.论述了从师是学习的正确途径,“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也”明确指出了要跟随老师学习,才能解惑、成才。这个观点无疑是正确的,具有积极意义的。

3.韩愈的“师道”具有创新性,打破了对教师这一职业认识的局限性,教师的职能不只是“授业”,更为重要的是,还包括“传道、解惑”。文中写道“师者,所以传道受业解惑也。”对于教师职能有了全面的、崭新的理解,远远超出当时人们普遍理解,放在今天仍然有参考价值。

知识建构

1、古今对比(纵比)

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、教师职能

2、从师原因

3、择师标准

2、自己与孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,发出倡议:好古文,行古道!

(正面)

举例、引用论证

(反面)

对比论证

阐释道理

全文通过对从师问题的讨论,表达了作者对古人从师之道的赞扬,对“耻学于师”的社会风气的强烈批判。

作者敢于直面强大的社会流弊,公开倡导学古文、行古道,“奋不顾流俗,范笑侮”,旗帜鲜明,率先垂范,“招收后学,抗颜而为师”。正义凛然,敢于发声,“平生胆气尤奇伟,何止文章日月光”。

课堂小结

拓展延伸

拓展延伸

1.虽然文章说,这篇文章是写给那个叫李蟠的学生的,可是读到这里我们还会只是这样看吗 他还是写给谁看的呢

这个问题可以从韩愈《师说》一文当时的现实意义及长远影响来谈,学生可以展开思维,拓展想象空间。

可以说,韩愈的文章还送给以下的两种人:

① 写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。提醒他们改掉这种坏习惯,否则后果会很严重。 再读文章最后一段文字,我想我们就不难理解韩愈写这篇文章的感情了,那种社会风气造成的忧心如焚是远远超过李蟠个人勤学好问带给自己的喜悦的。(再读课文最后一段)

② 1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴甚至围攻老师;学生在路上碰见老师却形同陌路……从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢

拓展延伸

3.总结:

人的成长是离不开教育的,一个没有教师,没有知识的社会,不过是一片贫瘠的荒漠!正是这种穿越时空的恒久价值,使这篇文章历久弥新,成为经典。同学们,反思自己吧,让中华名族的美德在我们身上发出更耀眼的光芒。

思考延伸

【链接高考】

2019年全国Ⅲ卷作文题:”画里画话外,师生情长“

思考延伸

【试题解析】

作文试题”画里话外,师生情长“,倡导尊师重教,引导学生品格修行。这个特定情景,正是在座考生经历过的高中岁月,这种具备”反身性“的引入,使考生在感受师生情谊、体验情感温度的同时,产生强烈共鸣。

思考延伸

目送过往,剑指前方

额尔古纳在歌中唱道:“人生中最美的收藏,就是那些旧日时光。”高中三年,青春岁月尽付于千千回忆,每一点笑与泪水都向记忆的星空流淌去,在人生的港湾珍藏。回首过往,美好难断;远眺前方,北海虽赊。

你看着我们,仿佛看着三年来的喜怒哀乐,情谊悠长。

林特特说:“人生的各种经历,所有你挥挥手以为告别的,都在告别的那一刻真正属于你。”南飞的大雁与寒城北雪告别,飘零的秋叶与春夏缤纷告别,霖霖的雨季与干旱枯涸告别……而毕业的我们,与三年光阴告别,与亲爱的老师告别。那次次操场集会,是你组织着我们;那次次授业解惑,是你帮助着我们;那次次倾心交谈,是你引领着我们……你总是微笑,眼角的细纹藏满了说不尽的师生情;你看着我们,目光深沉而充满力量,让我们把三年的美好永远在心底收藏。

范文

思考延伸

你看着我们,那般期望把时光拉长,赠予未来芬芳。

《朗读者》里说过:“告别是结束也是开始,是苦痛也是希望。”前路悠长,我们的身上寄托了所有人的殷切期盼,纵使山高水长,依旧未来可期。你的目光里,隐含着不忘初心的嘱托:人生苦短,唯有坚守心中的梦想,让初心不染尘埃,方可手绘蔚蓝图景,直指明天。你的目光里,也藏着那样的期许:梦想实现、如愿以偿、生活安康、人生辉煌……那是一个老师对学生最朴实最真切的祝愿。

我们看着书,却穿透白纸黑字,奏响梦的华章。

思考延伸

海子有言:“我们最终都要远行,最终都要与稚嫩的自己告别,告别是通向成长的苦行之路。”在你的目光的送别里,我们与过去挥手作别,奔向各自的未来。我们的身上肩负他人的期许,心中也满怀自己对梦的渴望。在这条成长之路上,我们挥洒汗水、砥砺前行,纵使未来比天还高,我们的志向也能齐于天空,我们的努力也能扶摇而上。我们不怕苦不怕难,哪怕只有最后的力气,也要爆发出最炽热的激情,让青春无悔,让生命燃烧。

离别是歌,唱尽“夕阳山外山”;离别是诗,写下“唯见长江天际流”。离别是结束也是开始,是告别过去也是展望未来。目送过往,难舍难分的是你我的情谊;目指前方,可期可盼的是闪光的理想。可怜这纸短情长,说不尽心中百感交集……

《师说》

“与时俗相抗的孤勇者”

韩愈

目标引领

语言建构与运用:

积累“师、传、从、道”等实词词义,掌握“之、其、乎”等虚词的意义和用法;掌握文中重要文言现象(古今异义、词类活用、特殊句式等)

思维发展与提升:

学习本文论证结构和论证方法,借鉴本文议论艺术,学会清晰有力地表达思想和见解。

审美鉴赏与创造:

赏析韩愈所论述的从师的重要性及必要性。

文化传承与理解:

树立谦虚好学和尊师重教的思想。

目标引领

重点:

理解并掌握文中的文言基础知识,包括字词、句式等;把握文章的中心论点和论证思路,理解作者关于从师学习的观点;

重点:

引导学生认识尊师重道的重要性,树立正确的学习态度。

难点:

领会文章正反对比论证的方法和作用,分析其如何有力地论证中心论点;

难点:

理解韩愈所处时代 “师道不传” 的社会根源以及他提倡师道的现实意义;引导学生将文中的观点与现实生活相结合,培养学生的思辨能力和创新精神,使学生能够对现代师生关系和学习观念有深入的思考。

《左迁至蓝关示侄孙湘》

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。欲为圣朝除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

走近韩愈,遇见与时俗相抗的孤勇者

赵朴初:“不虚南谪八千里,赢得江山都姓韩。”

韩山、韩江、韩堤、昌黎路、韩山师范学校、韩文公祠……

问题激疑

“李渊父子虽然得了天下,大唐河山也没有听说哪山哪河易姓为李,倒是韩愈一个罪臣,在海边一块蛮夷之地施政八月,这里就忽然山河易姓了。历朝历代有多少人希望不朽,或刻碑勒石,或建庙建祠,但哪一块碑哪一座庙能大过高山,永如江河呢? ”

性格特点:为人正直、敢于坦率直言。勤奋刻苦。

《论迎佛骨表》

关于勤奋的诗句:业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

读书勤乃有,不勤腹中虚。

问题激疑

梁衡《读韩愈》

自主探究

韩愈

三大关键词

唐宋八大家

古文运动

韩潮苏海

唐宋八大家

唐宋八大家,又称为“唐宋散文八大家”,是唐代和宋代八位散文家的合称,分别为唐代韩愈、柳宗元和宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位。

自主探究

韩愈,字退之,唐代文学家,祖籍河北昌黎,也称“韩昌黎”。死后谥“文”,故又称“韩文公”。

韩愈是唐代著名的文学家,是唐代“古文运动”的倡导者,唐代中期韩愈、柳宗元提倡的一种文体和文学语言的革新运动。他们提出“文以载道”、“文以明道”、“文道合一”的观点。主张学习先秦“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风,故称作“古文”,并使之和“俗下文字”,即六朝以来流行已久的骈文对立。

知人论世

韩愈少小孤苦,由兄嫂抚养长大,刻苦自学。20岁入长安,三次考进士不中。贞元八年(792)第四次参加考试,登进士第。

曾入汴州(今河南开封)、徐州等地的幕府任闲职,贞元十八年(802)到长安任国子监四门博士,从此正式步入仕途。贞元十九年,改任监察御史,因上书论饥荒,得罪权贵,被贬为阳山(今广东连阳)县令。元和元年(806),唐宪宗继位,他被召回长安,任国子监博士。元和十二年,随裴度征讨叛乱有功,升任刑部侍郎。元和十四年,唐宪宗派人迎佛骨入宫,韩愈上书力谏,被贬为潮州刺史。元和十五年,唐穆宗继位,召回长安为国子监祭酒,此后政治地位逐步上升,官至吏部侍郎,故又称韩吏部。

死后谥“文”,又称韩文公。

知人论世

明人将韩愈被列为“唐宋八大家”之首,后世尊他为唐宋八大家之首。苏轼又赞誉他的文章是“文起八代之衰”。

“八代”指的是宋、齐、梁、陈、魏、齐、周、隋, “衰”是针对八代中的骈文而言的。

一个“衰”字,表达了唐宋古文家对骈文的贬斥和不满。

“唐宋八大家”——文起八代之衰

知人论世

韩愈的文学主张

反对六朝以来浮华艳丽的文风,竭力主张“文以载道”“重道轻文”,提倡“辞必己出”“惟陈言之务去”,影响深远。他的散文,题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,风格刚健,气势雄壮。苏钱称他“文起八代之衰”,同时他也被列为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”。

“韩文”的特点

1.韩愈文章气势雄伟,说理透彻,逻辑性强时人有“韩文”之誉。

2.“发言真率,无所畏避”,或“鲠言无所忌”,也就是敢于讲话,而且敢讲真话。

3.慷慨激昂,忧愤甚广

4.自然随便、如话家常

5.善于创新,突破传统写法

韩愈的代表作品

韩愈的作品非常多,现存诗文700余篇,其中散文近400篇。 其赋、诗、论、说、传、记、颂、赞、书、序、哀辞、祭文、碑志、状、表、杂文等各种体裁的作品,均有卓越的成就。今有《韩昌黎集》传世。

代表作品:《论佛骨表》《师说》《进学解》《祭十二郎文》《讳辩》《原道》《柳子厚墓志铭》

唐代中期韩愈、柳宗元提倡的一种文体和文学语言的革新运动。他们提出“文以载道”、“文以明道”、“文道合一”的观点。主张学习先秦“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容,华而不实的文风,故称作“古文”,并使之和“俗下文字”即六朝以来流行已久的矫揉造作的骈文对立。《师说》可看作是提倡古文的宣言。

古文运动

李耆卿《文章精义》云“韩如海,柳如泉,欧如澜,苏如潮”。

韩文如潮,长在气势浩荡,苏文如海,长在博大精深。这就明确地指出了韩愈的散文风格——气势磅礴,汪洋恣肆,自由奔放,感情充沛。

苏洵说:“韩子之文,如大江大河,浑浩流转。”

韩愈文章特点:

(1)“发言真率,无所畏避”或“鲠言无所忌”。也就是敢于讲话,而且敢讲真话;不仅在君主面前敢说真话,而且还不顾儒家的传统观念,敢讲违背旧说甚至自己其他文章的话。

(2)自然随便、如话家常。

(3)吐辞造语精工,创造了很多新的成语。

“韩潮苏海”

“由魏、晋以下,人益不事师。今之世,不闻有师;有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜(态度严正)而为师;世界群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。”

——柳宗元《答韦中立论师道书》

韩愈倡言师道,触犯流俗,勇气可贵!

写作背景

《马说》、《爱莲说》、《捕蛇者说》……

“说”,古义为陈述和解说,是古代的一种文体,属议论文范围,一般陈述自己对某种事物的见解。放在文题中可按“解说……的道理”来理解。

“师说”:解说关于“从师”的道理。

解 题

句读( ) 或不( )焉 位卑( ) 近谀( )

也欤( ) 郯子( ) 苌弘( ) 师襄( )

老聃( ) 子蟠( ) 经传( ) 贻之( )

dòu

fǒu

bēi

yú

yú

tán

cháng

xiāng

dān

pán

zhuàn

yí

朗读正音

段落 批判的现象(原文关键词) 确立的观点(原文句子) 论证重点

1 无(开篇立论) “古之学者必有师”“师者,所以传道受业解惑也” 从师学习的必要性

2 “今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师”“于其身也,则耻师焉” “圣益圣,愚益愚”“小学而大遗,吾未见其明也” 批判 “耻学于师” 的危害

3 无(正面阐释) “道之所存,师之所存也”“弟子不必不如师,师不必贤于弟子” 择师标准与师生关系

4 无(举例佐证) “李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余” 以实例证明师道之可行

小组合作:通读全文,梳理文中批判的现象、提出的观点,填写表格:

合作解疑

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非

生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

通“授” ,传授

承接连词

疑问代词,谁

转折连词

古代求学的人必定有老师。老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

跟从

指示代词,那些

动词,成为

求学的人

用来……的

疑难

研读第一段

出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾

后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知

其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所

存,师之所存也。

介词,在

介词,比

承接连词

以之为师

发语词

哪里知道

取独

因此,所以

存在的地方

研读第一段

第一自然段提出了怎样的中心论点? 从哪几个角度对中心论点进行阐释?

提出中心论点:

古之学者必有师

从师的必要性

老师的作用:传道受业解惑

人非生而知之者

择师的原则

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存

从两个角度阐释

研读第一段

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

……孰能无惑?惑而不从师……

……其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

顶 真

作用:前后紧凑,气势通畅,前后事理有机联系,充分阐明它们之间的辨证关系。

研读第一段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之

圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人

之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑就难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且(要)跟从老师请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧。圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以成为愚人,(原因)大概都出在这里吧!

从师的风尚

取独

超出(一般人)

以……为耻

尚且,还

承接连词

低于

……的原因

揣度语气副词,大约,大概

普通人

研读第二段

“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉”,与“今之众人,其下圣人亦远也,而耻学于师”,是排偶句。

“是故圣益圣,愚亦愚,圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”则是散句。

这一长的散句中,“圣益圣,愚亦愚”和“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚”,又都是排偶句。

排偶:“排列成偶”,字数相同,不避同字,不拘平仄,是修辞学界提出的一种介于排比与对偶之间的修辞手法。一般认为它是由两个语气一致、结构相似、意义相关或相对的语句平列在一起的一种修辞方式。散句:指不押韵或不对偶的诗文句或句式灵活而富有变化的句子,长短不一,自由活泼,生动感人。

特点:整齐的排偶句和灵活的散句交错运用,配合自然,错落有致,有一种参差之美,流动之美。

这段话在句式上有什么特点?

研读第二段

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解

其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

(人们)爱他的孩子,(就)选择老师来教他。(但是)对他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,(真是)糊涂啊!那些孩子们的老师,(是)教孩子们文字,(帮助他们)学习断句的(老师),不是我所说的(能)传授那些(大)道理,解答那些(有关大道理的)疑难问题的(老师)。不理解(书本上的)字句,不能解决(大道理的)疑难问题,有的(书本上的字句)向老师学习,有的(大道理的疑难)不向老师学习;小的方面(倒要)学习,大的方面(却反而)放弃(不学),我未能看出那种人(是)明白(事理)的!

对于

以……为耻

指示代词,那些

代词,指书

文辞的休止和停顿

指示代词,那些

断开句子的知识,宾前

通“否”

研读第二段

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰

弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智

乃反不能及,其可怪也欤!

巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻。士大夫这一类(人),(一听到有人)称“老师”称“弟子”等等,就许多人聚(在一块儿)讥笑人家。问他们(为什么讥笑),(他们)就说:“那个(人)同那个(人)(指老师和学生)年龄差不多,道德学问也差不多啊,(以)地位低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!”唉!(古代那种)跟从老师(学习)的好风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。巫医乐师和各种工匠,君子们认为(是)不值得一提的,现在君子们的见识竟反而比不上(他们),可真奇怪啊!

代词,这些

以……为耻

拜别人为师

这类人

代词,那些

名词作状语,成群

恢复

不屑与之同列

竟

反问语气词

研读第二段

当今士大夫耻于学师的深层原因是什么?

位卑则足羞,官盛则近谀

纯粹、直率、真诚

从韩愈对这种社会风气的勇敢批判中,你能看出他是个怎样的人?

第二段论述主要针对的哪一种现象?

耻学于师的社会陋习

论证小结

1.提出分论点:

中心

论点

古之圣人,从师而问;

今之众人,耻学于师。

纵比

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

自比

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

横比

2.对比论证

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

第二段的论证思路?论证方法?

反面论证

论证小结

对象 从师的态度 结果 论述中心

1 “今之众人”

“古之圣人” 2 于其子 于其身 3 百工之人 士大夫之族 “耻学于师”

“愚益愚”

“从师而问”

大遗

耻师

小学

“圣益圣”

择师而教之

通过正反对比,论证了从师学习的重要性,抨击“耻学于师”的社会风气。

不耻相师

士大夫之智不及巫医乐师百工之人

曰师曰弟子……群聚而笑之

古之圣人——从师

今之众人——耻师

爱其子——择师而教

于其身——耻学于师

巫医乐师百工之人——不耻相师

士大夫之族——耻相师

其智乃

反不及

圣益圣

愚益愚

小学大遗

未见其明

从官位之高低、地位之贵贱、学术才智之深浅、年龄之老少以及平辈之间、 父子之间、师生之间等多层次、多角度论证了“ 师”的现象 和“从师”的道理。

研读第二段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是

故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

固定的老师

以……为师

这类人

不一定

介词,比

懂得道理

专门研究

代词,此

圣人没有固定的老师,孔子(曾)以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的贤能(都)比不上孔子。孔子说:“三个人同行,(里面)一定有(可以当)我的老师(的人)。”因此,学生不一定(永远)不如老师,老师不一定(样样都)比学生贤能,(老师和学生的区别只是)听到道理有的早有的迟,学问和技艺(各)有(各的)专长,(只是)如此罢了。

研读第三段

第三段举出孔子的例子,意在证明前文所说的什么观点?

孔子事例

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

孔子曰:“三人行,必有我师。”

证明观点

“学者必有师”“圣人无常师”

“道之所存,师之所存也。”

弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。

论证方法:举例论证,说明谁可为师。(分论点:圣人无常师)

研读第三段

李氏子蟠年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

先秦及秦汉散文

普遍

音节助词,不译

介词,被

介词,向

目的连词,来

赠送

代词

李家的孩子(叫)蟠(的),年纪十七(岁),喜欢古文,六经的经文和传文都普遍学习了,(他)不受(当时士大夫那种耻于从师的)时俗的限制,向我学习。我赞许他能够遵行古人(从师)的正道,(所以)写(这篇)《师说》送给他。

研读第四段

韩愈为什么要写这篇《师说》?

送给李蟠

为什么要送给李蟠?

李蟠:好古文、不拘于时、学于余、能行古道

韩愈对李蟠的态度是怎样的?

“嘉”:称赞、赞许,评价很高

本文写作目的仅仅是为了赞美李蟠吗?

更是为了批判耻于学师的不良风气

研读第四段

精讲点拨

总结

1.通假字

①所以传道受业解惑也。

“受”:同“授”,传授。

②或师焉,或不焉。

“不”:同“否”,和肯动词对用时,表示否定。

2.古今异义

①学者

:泛指求学的人。

古

:指有专门学问的人。

今

②所以

:“所”与介词“以”结合,译为:用来……(人、办法、工具、依据等);……的原因(或缘由)。

古

:表因果关系的连词。

今

文言知识

总结

2.古今异义

③小学

①小的方面要学习;

②一般指研究文字、训诂、音韵的学问。

古:

对儿童、少年实施初等教育的学校。

今:

④众人

一般人、普通人。

古:

许多的人。

今:

⑤不必

不一定。

古:

表示事理上或情理上不需要。

今:

⑥古文

先秦两汉时期的散文,与骈文相对。

古:

五四以前文言文的统称(一般不包括“”骈文);汉代通行隶书,因此把秦以前的字体叫作古文,特指许慎《说文解字》里的古文。

今:

知识归纳

总结

3.一词多义

①古之学者必有师

师

实词

名词,老师

②巫医乐师百工之人

名词,指有专门技艺的人。

③吾师道也

动词,学习。

④或师焉,或否焉

动词,从师。

⑤孔子师郯子

名词的意动用法,以……为师。

知识归纳

总结

3.一词多义

①郯子之徒

之

虚词

代词,这

(之族、之属、之谋、之伦)

②古之学者

助词,的

③句读之不知

助词,宾语前置的标志(何陋之有)

④师道之不复可知矣

放在主谓之间,取消句子独立性

知识归纳

总结

4.词类活用

①吾师道也

②孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

③是故圣益圣,愚益愚

④小学而大遗

⑤而耻学于师

5.文言句式

师、圣、小、大、耻……

①师者,所以传道受业解惑也

判断句

②师不必贤于弟子

状语后置句

③句读之不知

宾语前置句

④不拘于时

被动句

知识归纳

韩愈所处的时代,门阀制度仍然沿袭,他提出的“师道”思想有何进步意义?

1.针砭时弊,抨击了当时士大夫阶层耻学于师的恶劣风气。

2.论述了从师是学习的正确途径,“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也”明确指出了要跟随老师学习,才能解惑、成才。这个观点无疑是正确的,具有积极意义的。

3.韩愈的“师道”具有创新性,打破了对教师这一职业认识的局限性,教师的职能不只是“授业”,更为重要的是,还包括“传道、解惑”。文中写道“师者,所以传道受业解惑也。”对于教师职能有了全面的、崭新的理解,远远超出当时人们普遍理解,放在今天仍然有参考价值。

知识建构

1、古今对比(纵比)

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、教师职能

2、从师原因

3、择师标准

2、自己与孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,发出倡议:好古文,行古道!

(正面)

举例、引用论证

(反面)

对比论证

阐释道理

全文通过对从师问题的讨论,表达了作者对古人从师之道的赞扬,对“耻学于师”的社会风气的强烈批判。

作者敢于直面强大的社会流弊,公开倡导学古文、行古道,“奋不顾流俗,范笑侮”,旗帜鲜明,率先垂范,“招收后学,抗颜而为师”。正义凛然,敢于发声,“平生胆气尤奇伟,何止文章日月光”。

课堂小结

拓展延伸

拓展延伸

1.虽然文章说,这篇文章是写给那个叫李蟠的学生的,可是读到这里我们还会只是这样看吗 他还是写给谁看的呢

这个问题可以从韩愈《师说》一文当时的现实意义及长远影响来谈,学生可以展开思维,拓展想象空间。

可以说,韩愈的文章还送给以下的两种人:

① 写给当时那些不愿学习的士大夫阶层看的。提醒他们改掉这种坏习惯,否则后果会很严重。 再读文章最后一段文字,我想我们就不难理解韩愈写这篇文章的感情了,那种社会风气造成的忧心如焚是远远超过李蟠个人勤学好问带给自己的喜悦的。(再读课文最后一段)

② 1200多年过去了,今天我们身边还有很多人在重复着唐人同样的错误,社会上不尊重教师的现象比比皆是:家长袒护孩子,辱骂老师;学生课堂和老师顶嘴甚至围攻老师;学生在路上碰见老师却形同陌路……从这个意义上说,这篇文章何尝不是写给今天的我们的呢

拓展延伸

3.总结:

人的成长是离不开教育的,一个没有教师,没有知识的社会,不过是一片贫瘠的荒漠!正是这种穿越时空的恒久价值,使这篇文章历久弥新,成为经典。同学们,反思自己吧,让中华名族的美德在我们身上发出更耀眼的光芒。

思考延伸

【链接高考】

2019年全国Ⅲ卷作文题:”画里画话外,师生情长“

思考延伸

【试题解析】

作文试题”画里话外,师生情长“,倡导尊师重教,引导学生品格修行。这个特定情景,正是在座考生经历过的高中岁月,这种具备”反身性“的引入,使考生在感受师生情谊、体验情感温度的同时,产生强烈共鸣。

思考延伸

目送过往,剑指前方

额尔古纳在歌中唱道:“人生中最美的收藏,就是那些旧日时光。”高中三年,青春岁月尽付于千千回忆,每一点笑与泪水都向记忆的星空流淌去,在人生的港湾珍藏。回首过往,美好难断;远眺前方,北海虽赊。

你看着我们,仿佛看着三年来的喜怒哀乐,情谊悠长。

林特特说:“人生的各种经历,所有你挥挥手以为告别的,都在告别的那一刻真正属于你。”南飞的大雁与寒城北雪告别,飘零的秋叶与春夏缤纷告别,霖霖的雨季与干旱枯涸告别……而毕业的我们,与三年光阴告别,与亲爱的老师告别。那次次操场集会,是你组织着我们;那次次授业解惑,是你帮助着我们;那次次倾心交谈,是你引领着我们……你总是微笑,眼角的细纹藏满了说不尽的师生情;你看着我们,目光深沉而充满力量,让我们把三年的美好永远在心底收藏。

范文

思考延伸

你看着我们,那般期望把时光拉长,赠予未来芬芳。

《朗读者》里说过:“告别是结束也是开始,是苦痛也是希望。”前路悠长,我们的身上寄托了所有人的殷切期盼,纵使山高水长,依旧未来可期。你的目光里,隐含着不忘初心的嘱托:人生苦短,唯有坚守心中的梦想,让初心不染尘埃,方可手绘蔚蓝图景,直指明天。你的目光里,也藏着那样的期许:梦想实现、如愿以偿、生活安康、人生辉煌……那是一个老师对学生最朴实最真切的祝愿。

我们看着书,却穿透白纸黑字,奏响梦的华章。

思考延伸

海子有言:“我们最终都要远行,最终都要与稚嫩的自己告别,告别是通向成长的苦行之路。”在你的目光的送别里,我们与过去挥手作别,奔向各自的未来。我们的身上肩负他人的期许,心中也满怀自己对梦的渴望。在这条成长之路上,我们挥洒汗水、砥砺前行,纵使未来比天还高,我们的志向也能齐于天空,我们的努力也能扶摇而上。我们不怕苦不怕难,哪怕只有最后的力气,也要爆发出最炽热的激情,让青春无悔,让生命燃烧。

离别是歌,唱尽“夕阳山外山”;离别是诗,写下“唯见长江天际流”。离别是结束也是开始,是告别过去也是展望未来。目送过往,难舍难分的是你我的情谊;目指前方,可期可盼的是闪光的理想。可怜这纸短情长,说不尽心中百感交集……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读