部编版历史七年级上册第18课东晋南朝政治和江南地区开发 练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版历史七年级上册第18课东晋南朝政治和江南地区开发 练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 222.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-23 20:59:12 | ||

图片预览

文档简介

部编版历史七年级上册第18课东晋南朝政治和江南地区开发练习题(含答案)

选择题

1. “王与马,共天下”的民间传言,反映了东晋时期( )

A. 出现外戚与宦官交替专权 B. 出现民族政权的并立

C. 世家大族与皇室势均力敌 D. 地方与中央矛盾激化

2. 东晋初年,祖逖率军北伐,经四年苦战,收复了黄河以南广大失地。正当他准备进军河北时,朝廷任命戴渊为都督指挥祖逖,并扼制祖逖后路。材料描述的是,东晋初年( )

A. 朝廷决意收复中原 B. 朝廷阻挠将领北伐

C. 政权被文臣所控制 D. 政权落入武将手中

3. 南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,其中最长的不过59年,最短的仅有23年。据此可知,南朝时期( )

A. 政权更迭频繁 B. 疆域面积扩大

C. 海外贸易发达 D. 商品经济发达

4. 《晋书》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”该记载表明当时南方社会经济发展的重要原因是( )

A. 民族的大交融 B. 海外贸易日益繁盛

C. 社会相对安定 D. 北方人口大量南迁

5. 东晋南朝时,政府在移民的新居住地设立与其原居住地同名的州、郡、县。如在京口设立南徐州,在江乘设立南琅琊郡与南临沂县。出现这种现象的主要原因是( )

A. 北方自然环境恶化 B. 北方人口大量南迁

C. 政府打压士族势力 D. 南北对峙局面结束

6. 南北朝时期,至少有70万人从北方迁移到长江流域,使长江中下游的“荆扬二州,户口半天下”,仓廪充实。这反映了南北朝时期( )

A. 科学技术的进步 B. 君主专制的加强

C. 北方政局的稳定 D. 江南地区的开发

7. 东晋初年,江南地区粮荒严重,后来在南下移民和当地民众的共同努力下,大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,粮荒问题得到解决,江南地区的农业也逐渐发展起来。材料表明江南地区的农业发展得益于( )

A. 自然环境优越 B. 生产工具改进

C. 高产作物引进 D. 农民辛勤劳动

8. 《六朝经济史》记载:“适合南方水田生产的犁、耙等工具日臻完善……火耕已不是唯一的杀虫施肥方法,绿肥日益普及。”这表明江南地区( )

A. 百姓辛勤劳作 B. 农业生产技术改进

C. 政府鼓励耕种 D. 生态环境有所改善

9. 三国两晋时期,江南地区出现了越窑、瓯窑、婺窑等著名窑址,所制器物加工精细,可与金、银器相媲美,成为当时名门望族的日用品。此现象反映了当时( )

A. 政权分立的加剧 B. 手工业技术的进步

C. 民族交融的加强 D. 文化艺术达到顶峰

10. 东晋南朝时期,除了大小城市中列肆贩卖、摆摊设点的正规“市”之外,还有农民临时集市的“草市”,军队设的“军市”,与周边民族进行贸易的“互市”等,星罗棋布,遍布各地。这反映当时( )

A. 商业贸易活动的频繁 B. 长期分裂局面的结束

C. 市突破了时间的限制 D. 重农抑商政策的废除

11.“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”这反映了东晋南朝时期江南地区( )

A.民族交融 B.经济发展 C.农业落后 D.百姓困苦

12.东晋南朝时期,浙江上虞、余姚、绍兴等地出现了分布地区广泛、产品风格一致的瓷窑体系。其烧制的青瓷釉色灰青,透明而润泽,洁莹如玉,在当地能大量生产。这反映出( )

A.东晋南朝政局稳定 B.北方地区的民族交融

C.全国经济重心南移 D.江南手工业显著发展

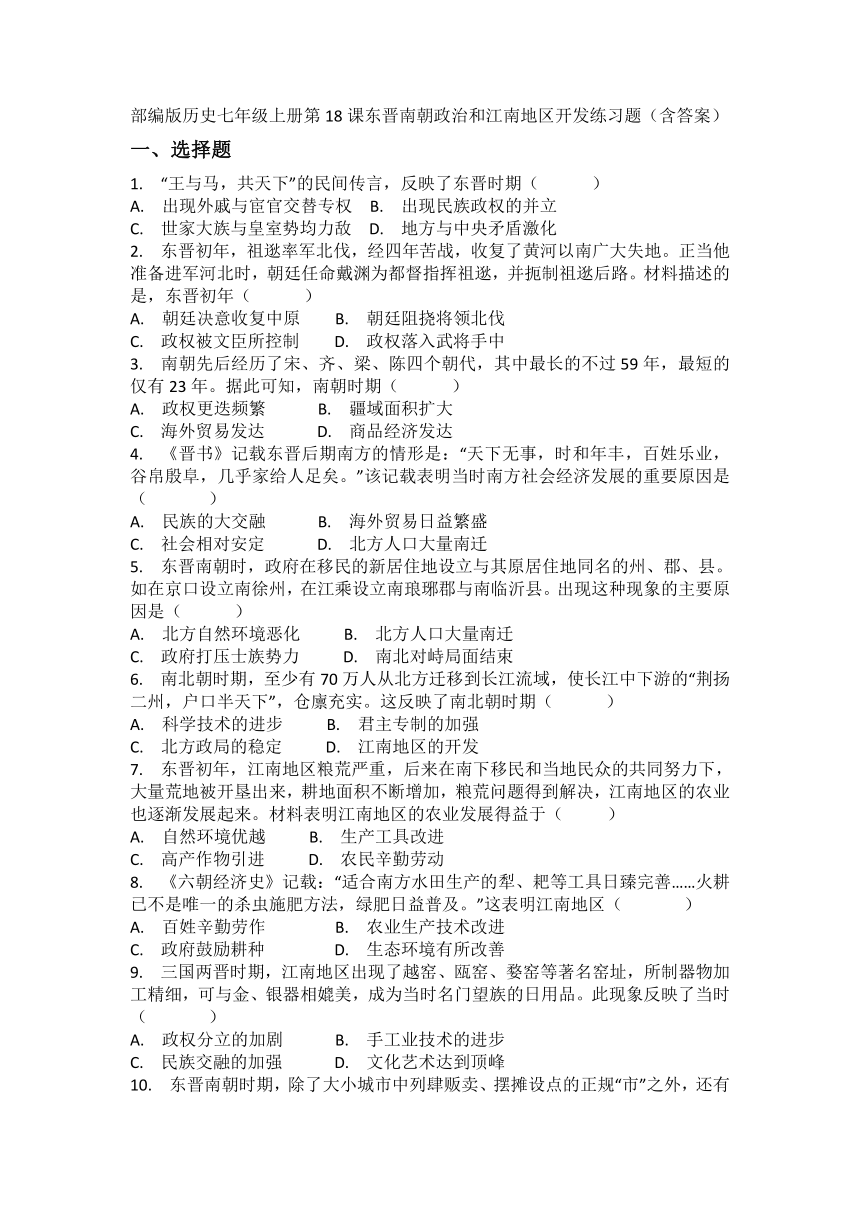

13.下图反映的是东汉中期与唐朝中期各区域的城市数量占比变化情况。这一变化的产生主要是由于( )

南方气候适宜 B.政治中心变迁 C.海外贸易兴盛 D.南方地区开发

14.自东晋时期开始,江西地区田地被广泛开垦,水稻和农作物种植技术也得到了大幅提高。出现这种现象的主要原因是( )

A.南方商业繁荣 B.都江堰水利工程的修建

C.北方人口南迁 D.南方地区政权更迭频繁

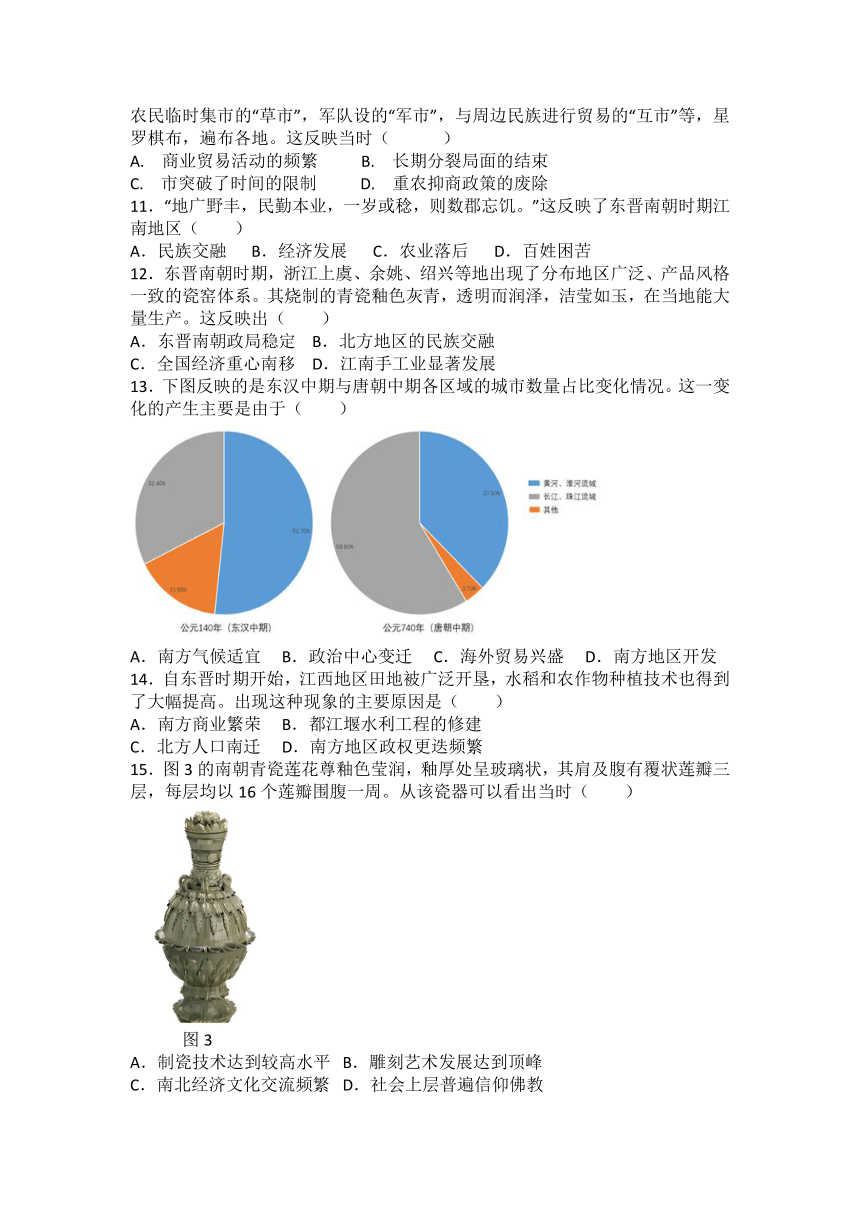

15.图3的南朝青瓷莲花尊釉色莹润,釉厚处呈玻璃状,其肩及腹有覆状莲瓣三层,每层均以16个莲瓣围腹一周。从该瓷器可以看出当时( )

图3

A.制瓷技术达到较高水平 B.雕刻艺术发展达到顶峰

C.南北经济文化交流频繁 D.社会上层普遍信仰佛教

16.许多成语典故蕴含着历史信息。下列成语与淝水之战有关的是( )

A.卧薪尝胆 B.纸上谈兵 C.三顾茅庐 D.草木皆兵

17.《史记》记载:“楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……”《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”江南地区出现这一变化的主要原因是( )

A.统治者的重视 B.民族交融 C.政治中心南移 D.北民南迁

18.某个朝代开国伊始,就形成了所谓“王与马,共天下”的政治格局,这样的君臣共享天下的局面,也是其政治特征。这个朝代是( )

A.东汉 B.西晋 C.东晋 D.北魏

19.《晋书·食货志》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”材料表明,当时南方社会经济发展的原因是( )

A.铁制农具和牛耕开始使用 B.曲辕犁的推广

C.《农政全书》推广先进技术 D.社会比较安定

20.如图是小历同学根据课堂学习内容绘制的思维导图。依此判断,他学习的是( )

A.江南地区的开发 B.北方各族的内迁

C.黄河流域的统一 D.中外文化的交流

21.东晋诗人谢灵运在其作品《山居赋》中提到了麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣、杏树等果树。这些原来都是种植在北方的,而这时也在南方种植了。这表明( )

A.人口迁徙促进物种交流 B.南方适合种植所有作物

C.生产工具提高劳动效率 D.先进技术推动农业发展

22.西晋灭亡后,大量北方人口南迁。截至南朝初期,南渡人口已达九十五万,占当时南方人口总数的六分之一。这推动了( )

A.八王之乱的爆发 B.三国鼎立局面的形成

C.江南地区的开发 D.北方农业技术的进步

二、非选择题

23、 人口的迁移见证了社会的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 东晋时期,政府为了改变侨州郡县造成的户籍制度混乱等问题,实行土断。如晋成帝时期,王公以下都以土著为断,把其户口编入所在郡县的户籍。晋安帝时期,首先从江、荆二州开始,逐步推行于全境,称“义熙土断”。土断是政府与世家大族争夺人口和赋役的斗争。通过土断,世家大族所控制的人口成为国家编户。

——摘编自漆侠主编《中国改革史》

材料二 魏晋南北朝时期流向南方的汉人规模最大,人数最多。当时世家大族率其宗族、部曲等,南渡江南。他们在江南地区发展庄园经济,并吸收流民和当地土著为佃客和部曲,保持着相对集中的聚居状态。其他南迁汉人则主要集中在长江上游的成都平原,长江中游的江汉平原以及长江下游的今江苏扬州、江苏南京等地。

——摘编自李克建《中国民族分布格局的形成及历史演变》

材料三 在南迁人民的影响下,南方农业的生产工具和耕作技术获得了较大的提高,使得南方自然条件的优越性得以体现。此外,麦、菽等北方农作物在南方大量种植,使江南地区由水稻一收转向稻麦双收,粮食产量大幅度提高。长江流域成为重要的粮食产区,江南地区的经济地位也日益提高。

——摘编自刘璐《试析魏晋南北朝时期社会经济发展的特点》

根据材料一,指出东晋时期土断政策的影响。

根据材料二,概括魏晋南北朝时期北方汉人南迁的特点。

根据材料三并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期江南地区成为重要粮食产区的原因。

24、材料:南朝宋、齐、梁、陈几代皇帝皆是出身寒门的军将,具有一定的进取精神。……六朝古都建康经济、文化达到了空前的繁荣,加上南朝帝王出于开拓疆土、北伐和发展商业的需要,都重视道路交通的开拓事业。因此,往往任用器重的权臣主管交通事业,在政策上也有一定的倾斜,从而揭开了江南道路建设发展史上新的一页。

——摘编自刘希为、王荣生《三至九世纪江南交通发展考论》

根据材料并结合所学知识,概括南朝道路建设发展的主要原因,并分析其历史作用

答案

1-5CBACB 6-10DDBBA 11-15BDDCA 16-20DDCDA 21-22AC

(1)扩大了赋役来源,增加了赋役收入;削弱了世家大族的势力;缓和了社会矛盾;增强了政府对地方的控制。

特点:规模大,人数多;世家大族举族南迁,聚族而居;主要集中在成都平原和长江中下游地区。

原因:北方人口大量南迁,带来了大量的劳动力和先进的生产工具、生产技术;江南地区自然条件优越;稻麦双收使粮食产量大幅度提高。

原因:南朝统治者的进取精神;南朝经济文化的发展;加强统治的需要。(任答两点即可)作用:维护了南朝社会的稳定;有利于江南地区的开发。

选择题

1. “王与马,共天下”的民间传言,反映了东晋时期( )

A. 出现外戚与宦官交替专权 B. 出现民族政权的并立

C. 世家大族与皇室势均力敌 D. 地方与中央矛盾激化

2. 东晋初年,祖逖率军北伐,经四年苦战,收复了黄河以南广大失地。正当他准备进军河北时,朝廷任命戴渊为都督指挥祖逖,并扼制祖逖后路。材料描述的是,东晋初年( )

A. 朝廷决意收复中原 B. 朝廷阻挠将领北伐

C. 政权被文臣所控制 D. 政权落入武将手中

3. 南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,其中最长的不过59年,最短的仅有23年。据此可知,南朝时期( )

A. 政权更迭频繁 B. 疆域面积扩大

C. 海外贸易发达 D. 商品经济发达

4. 《晋书》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”该记载表明当时南方社会经济发展的重要原因是( )

A. 民族的大交融 B. 海外贸易日益繁盛

C. 社会相对安定 D. 北方人口大量南迁

5. 东晋南朝时,政府在移民的新居住地设立与其原居住地同名的州、郡、县。如在京口设立南徐州,在江乘设立南琅琊郡与南临沂县。出现这种现象的主要原因是( )

A. 北方自然环境恶化 B. 北方人口大量南迁

C. 政府打压士族势力 D. 南北对峙局面结束

6. 南北朝时期,至少有70万人从北方迁移到长江流域,使长江中下游的“荆扬二州,户口半天下”,仓廪充实。这反映了南北朝时期( )

A. 科学技术的进步 B. 君主专制的加强

C. 北方政局的稳定 D. 江南地区的开发

7. 东晋初年,江南地区粮荒严重,后来在南下移民和当地民众的共同努力下,大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,粮荒问题得到解决,江南地区的农业也逐渐发展起来。材料表明江南地区的农业发展得益于( )

A. 自然环境优越 B. 生产工具改进

C. 高产作物引进 D. 农民辛勤劳动

8. 《六朝经济史》记载:“适合南方水田生产的犁、耙等工具日臻完善……火耕已不是唯一的杀虫施肥方法,绿肥日益普及。”这表明江南地区( )

A. 百姓辛勤劳作 B. 农业生产技术改进

C. 政府鼓励耕种 D. 生态环境有所改善

9. 三国两晋时期,江南地区出现了越窑、瓯窑、婺窑等著名窑址,所制器物加工精细,可与金、银器相媲美,成为当时名门望族的日用品。此现象反映了当时( )

A. 政权分立的加剧 B. 手工业技术的进步

C. 民族交融的加强 D. 文化艺术达到顶峰

10. 东晋南朝时期,除了大小城市中列肆贩卖、摆摊设点的正规“市”之外,还有农民临时集市的“草市”,军队设的“军市”,与周边民族进行贸易的“互市”等,星罗棋布,遍布各地。这反映当时( )

A. 商业贸易活动的频繁 B. 长期分裂局面的结束

C. 市突破了时间的限制 D. 重农抑商政策的废除

11.“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”这反映了东晋南朝时期江南地区( )

A.民族交融 B.经济发展 C.农业落后 D.百姓困苦

12.东晋南朝时期,浙江上虞、余姚、绍兴等地出现了分布地区广泛、产品风格一致的瓷窑体系。其烧制的青瓷釉色灰青,透明而润泽,洁莹如玉,在当地能大量生产。这反映出( )

A.东晋南朝政局稳定 B.北方地区的民族交融

C.全国经济重心南移 D.江南手工业显著发展

13.下图反映的是东汉中期与唐朝中期各区域的城市数量占比变化情况。这一变化的产生主要是由于( )

南方气候适宜 B.政治中心变迁 C.海外贸易兴盛 D.南方地区开发

14.自东晋时期开始,江西地区田地被广泛开垦,水稻和农作物种植技术也得到了大幅提高。出现这种现象的主要原因是( )

A.南方商业繁荣 B.都江堰水利工程的修建

C.北方人口南迁 D.南方地区政权更迭频繁

15.图3的南朝青瓷莲花尊釉色莹润,釉厚处呈玻璃状,其肩及腹有覆状莲瓣三层,每层均以16个莲瓣围腹一周。从该瓷器可以看出当时( )

图3

A.制瓷技术达到较高水平 B.雕刻艺术发展达到顶峰

C.南北经济文化交流频繁 D.社会上层普遍信仰佛教

16.许多成语典故蕴含着历史信息。下列成语与淝水之战有关的是( )

A.卧薪尝胆 B.纸上谈兵 C.三顾茅庐 D.草木皆兵

17.《史记》记载:“楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……”《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”江南地区出现这一变化的主要原因是( )

A.统治者的重视 B.民族交融 C.政治中心南移 D.北民南迁

18.某个朝代开国伊始,就形成了所谓“王与马,共天下”的政治格局,这样的君臣共享天下的局面,也是其政治特征。这个朝代是( )

A.东汉 B.西晋 C.东晋 D.北魏

19.《晋书·食货志》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”材料表明,当时南方社会经济发展的原因是( )

A.铁制农具和牛耕开始使用 B.曲辕犁的推广

C.《农政全书》推广先进技术 D.社会比较安定

20.如图是小历同学根据课堂学习内容绘制的思维导图。依此判断,他学习的是( )

A.江南地区的开发 B.北方各族的内迁

C.黄河流域的统一 D.中外文化的交流

21.东晋诗人谢灵运在其作品《山居赋》中提到了麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣、杏树等果树。这些原来都是种植在北方的,而这时也在南方种植了。这表明( )

A.人口迁徙促进物种交流 B.南方适合种植所有作物

C.生产工具提高劳动效率 D.先进技术推动农业发展

22.西晋灭亡后,大量北方人口南迁。截至南朝初期,南渡人口已达九十五万,占当时南方人口总数的六分之一。这推动了( )

A.八王之乱的爆发 B.三国鼎立局面的形成

C.江南地区的开发 D.北方农业技术的进步

二、非选择题

23、 人口的迁移见证了社会的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 东晋时期,政府为了改变侨州郡县造成的户籍制度混乱等问题,实行土断。如晋成帝时期,王公以下都以土著为断,把其户口编入所在郡县的户籍。晋安帝时期,首先从江、荆二州开始,逐步推行于全境,称“义熙土断”。土断是政府与世家大族争夺人口和赋役的斗争。通过土断,世家大族所控制的人口成为国家编户。

——摘编自漆侠主编《中国改革史》

材料二 魏晋南北朝时期流向南方的汉人规模最大,人数最多。当时世家大族率其宗族、部曲等,南渡江南。他们在江南地区发展庄园经济,并吸收流民和当地土著为佃客和部曲,保持着相对集中的聚居状态。其他南迁汉人则主要集中在长江上游的成都平原,长江中游的江汉平原以及长江下游的今江苏扬州、江苏南京等地。

——摘编自李克建《中国民族分布格局的形成及历史演变》

材料三 在南迁人民的影响下,南方农业的生产工具和耕作技术获得了较大的提高,使得南方自然条件的优越性得以体现。此外,麦、菽等北方农作物在南方大量种植,使江南地区由水稻一收转向稻麦双收,粮食产量大幅度提高。长江流域成为重要的粮食产区,江南地区的经济地位也日益提高。

——摘编自刘璐《试析魏晋南北朝时期社会经济发展的特点》

根据材料一,指出东晋时期土断政策的影响。

根据材料二,概括魏晋南北朝时期北方汉人南迁的特点。

根据材料三并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期江南地区成为重要粮食产区的原因。

24、材料:南朝宋、齐、梁、陈几代皇帝皆是出身寒门的军将,具有一定的进取精神。……六朝古都建康经济、文化达到了空前的繁荣,加上南朝帝王出于开拓疆土、北伐和发展商业的需要,都重视道路交通的开拓事业。因此,往往任用器重的权臣主管交通事业,在政策上也有一定的倾斜,从而揭开了江南道路建设发展史上新的一页。

——摘编自刘希为、王荣生《三至九世纪江南交通发展考论》

根据材料并结合所学知识,概括南朝道路建设发展的主要原因,并分析其历史作用

答案

1-5CBACB 6-10DDBBA 11-15BDDCA 16-20DDCDA 21-22AC

(1)扩大了赋役来源,增加了赋役收入;削弱了世家大族的势力;缓和了社会矛盾;增强了政府对地方的控制。

特点:规模大,人数多;世家大族举族南迁,聚族而居;主要集中在成都平原和长江中下游地区。

原因:北方人口大量南迁,带来了大量的劳动力和先进的生产工具、生产技术;江南地区自然条件优越;稻麦双收使粮食产量大幅度提高。

原因:南朝统治者的进取精神;南朝经济文化的发展;加强统治的需要。(任答两点即可)作用:维护了南朝社会的稳定;有利于江南地区的开发。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史