5.2 环境保护与发展【人教新版八上地理备课素材+授课典案】

文档属性

| 名称 | 5.2 环境保护与发展【人教新版八上地理备课素材+授课典案】 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 607.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-26 16:37:29 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品试卷 | 地理学科

第五章 建设美丽中国

第二节 环境保护与发展

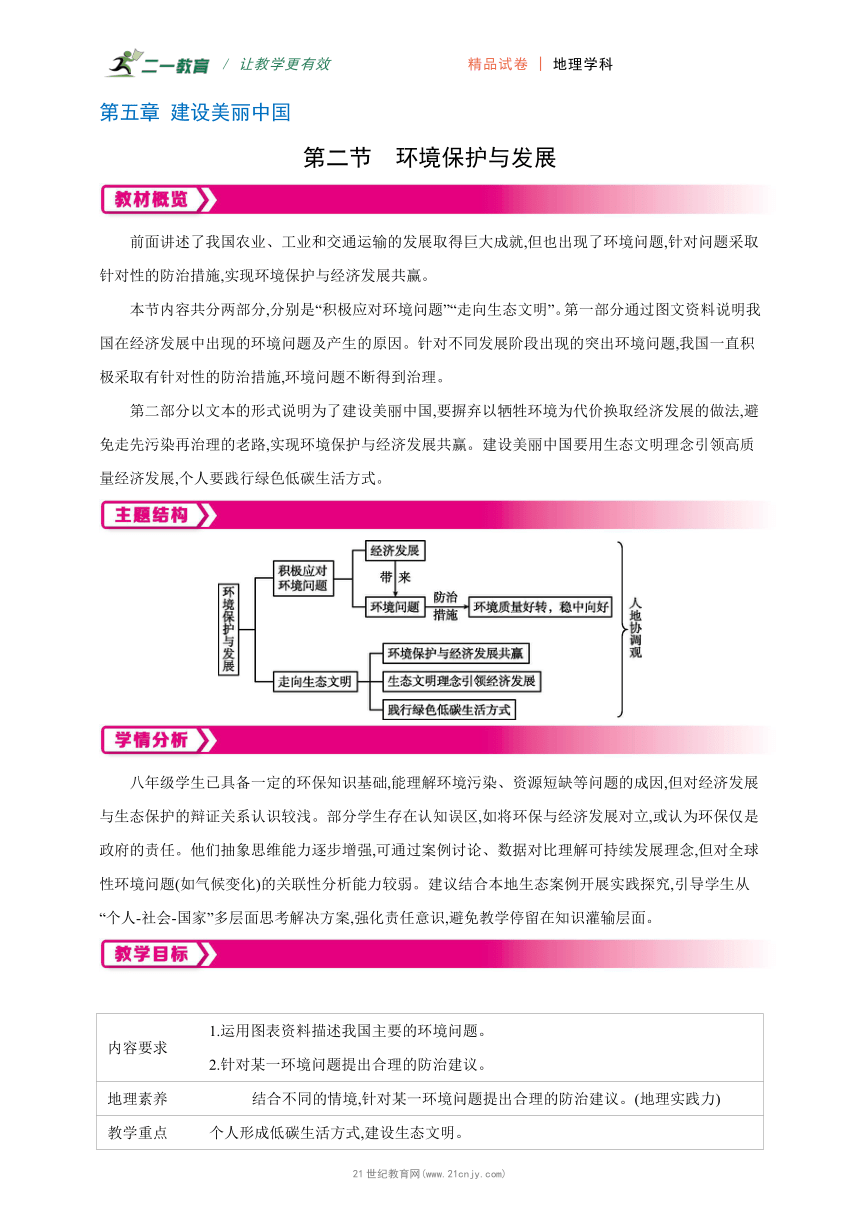

前面讲述了我国农业、工业和交通运输的发展取得巨大成就,但也出现了环境问题,针对问题采取针对性的防治措施,实现环境保护与经济发展共赢。

本节内容共分两部分,分别是“积极应对环境问题”“走向生态文明”。第一部分通过图文资料说明我国在经济发展中出现的环境问题及产生的原因。针对不同发展阶段出现的突出环境问题,我国一直积极采取有针对性的防治措施,环境问题不断得到治理。

第二部分以文本的形式说明为了建设美丽中国,要摒弃以牺牲环境为代价换取经济发展的做法,避免走先污染再治理的老路,实现环境保护与经济发展共赢。建设美丽中国要用生态文明理念引领高质量经济发展,个人要践行绿色低碳生活方式。

八年级学生已具备一定的环保知识基础,能理解环境污染、资源短缺等问题的成因,但对经济发展与生态保护的辩证关系认识较浅。部分学生存在认知误区,如将环保与经济发展对立,或认为环保仅是政府的责任。他们抽象思维能力逐步增强,可通过案例讨论、数据对比理解可持续发展理念,但对全球性环境问题(如气候变化)的关联性分析能力较弱。建议结合本地生态案例开展实践探究,引导学生从“个人-社会-国家”多层面思考解决方案,强化责任意识,避免教学停留在知识灌输层面。

内容要求 1.运用图表资料描述我国主要的环境问题。 2.针对某一环境问题提出合理的防治建议。

地理素养 结合不同的情境,针对某一环境问题提出合理的防治建议。(地理实践力)

教学重点 个人形成低碳生活方式,建设生态文明。

教学难点 经济发展与环境保护的关系。

教学建议 本节课所涉及的内容都是我们日常生活中发生的问题,授课过程中要注重联系现实生活,培养学生将知识与生活进行联系的能力,培养人地协调观。

新课导学

[问题导入] 教师(手持“地球资源卡”上台):“同学们,假设这是2050年,地球上最后一瓶干净的水、最后一片森林、最后一块无污染的土地……(展示图片)为什么它们会‘濒临灭绝’ ”——因为人类用发展“透支”了环境。今天我们就化身“地球侦探”,破解“环保与发展”的平衡!

[情境导入] “同学们,现在请仔细观察教室的每个角落!”(展示三个装满废弃纸张的透明收纳箱)“这是上周我们班产生的可回收垃圾,足够制作300张新纸。但如果这些纸张全部焚烧,会排放相当于20个书包重量的二氧化碳!”(传递碳排放量换算卡片)“现在,每组领取一个‘低碳任务包’,用10分钟找到学校中三个高碳行为(如长明灯、未关紧的水龙头),用彩笔在便签纸上画出改进方案,贴在‘班级碳减排地图’上。最终投票选出‘最佳改造小组’,他们的方案将成为本周班级低碳公约!”(展示手工制作的立体减排地图),只有大家践行绿色低碳生活方式,才能建设美丽的中国。

教学指导

以图释文,图文结合。

通过读“中国主要环境问题举例”图,知道中国出现的环境问题,这些环境问题是经济发展的结果。通过读“中国不同阶段的大气污染治理措施及成效”图,知道我国的环境问题不断得到治理,成效明显。目前,我国已进入了环境质量整体持续好转、稳中向好的时期。

情境素材

1.低碳生活习惯

(1)每天的淘米水可以用来洗手、洗脸、洗去含油污的餐具、擦家具、浇花等,干净卫生,天然滋润。

(2)将废旧报纸铺垫在衣橱的最底层,不仅可以吸潮,还能吸收衣柜中的异味;还可以擦洗玻璃,减少使用污染环境的玻璃清洁剂。

(3)用过的面膜纸可以用它来擦首饰、擦家具的表面或者擦皮带,不仅擦得亮还能留下面膜纸的香气。

(4)浸泡过后的茶叶渣,把它晒干,做一个茶叶枕头,既舒适,又能帮助改善睡眠;还可以用来洗碗、手工皂的原材、晒干后可吸异味。

(5)出门购物,尽量自己带环保袋,无论是免费或者收费的塑料袋,都减少使用。

(6)出门自带喝水杯,减少使用一次性杯子。

(7)多用永久性的筷子、饭盒,尽量自带餐具,避免使用一次性的餐具。

(8)养成随手关闭电器电源的习惯,避免浪费电力。

(9)尽量不使用冰箱、空调、电风扇,热时可用蒲扇或其他材质的扇子。

(10)夏天开空调前,应先打开窗户让室内空气自然更换,开电风扇让室内先降温,开空调后调至室温25 ℃~26 ℃之间(最好26 ℃以上),用小风,这样既省电也低碳。

(11)用过的塑料瓶,把它洗干净后可用来盛各种液体物质(也可以盛放一些豆类)。

(12)食物废料、残渣,可以用作肥料。

(13)短途出行建议乘坐公交车或者地铁,少开一天车,减少尾气排放。

[试题设计]

为完成碳中和(二氧化碳排放与吸收相平衡)目标,我国大力开发风能、核能、太阳能等清洁能源。下表是我国2019—2021年能源消费结构图,结合所学知识,完成(1)~(2)题。

年份 2019 2020 2021

煤炭 57.70% 56.80% 56%

石油 19% 18.90% 18.70%

清洁能源 23.30% 24.30% 25.30%

(1)下列叙述正确的是 (B)

A.近三年,我国煤炭所占比重没有变化

B.近三年,我国清洁能源所占比重持续增大

C.我国太阳能资源南方地区比青藏地区丰富

D.我国东部地区经济发达,常规能源也非常丰富

(2)下列行为不符合低碳环保理念的是 (C)

A.购物使用布袋 B.课本循环使用

C.使用一次性餐具 D.就餐倡议“光盘行动”

2.清洁能源

清洁能源,是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,它包括核能和可再生能源。

可再生能源,是指原材料可以再生的能源,如水力发电、风力发电、太阳能、生物能(沼气)、地热能(包括地源和水源)、海潮能这些能源。

[试题设计]

青海省以打造国家清洁能源产业高地、发展乡村特色产业和生态旅游等特色产业助力高质量发展。据此完成(1)~(2)题。

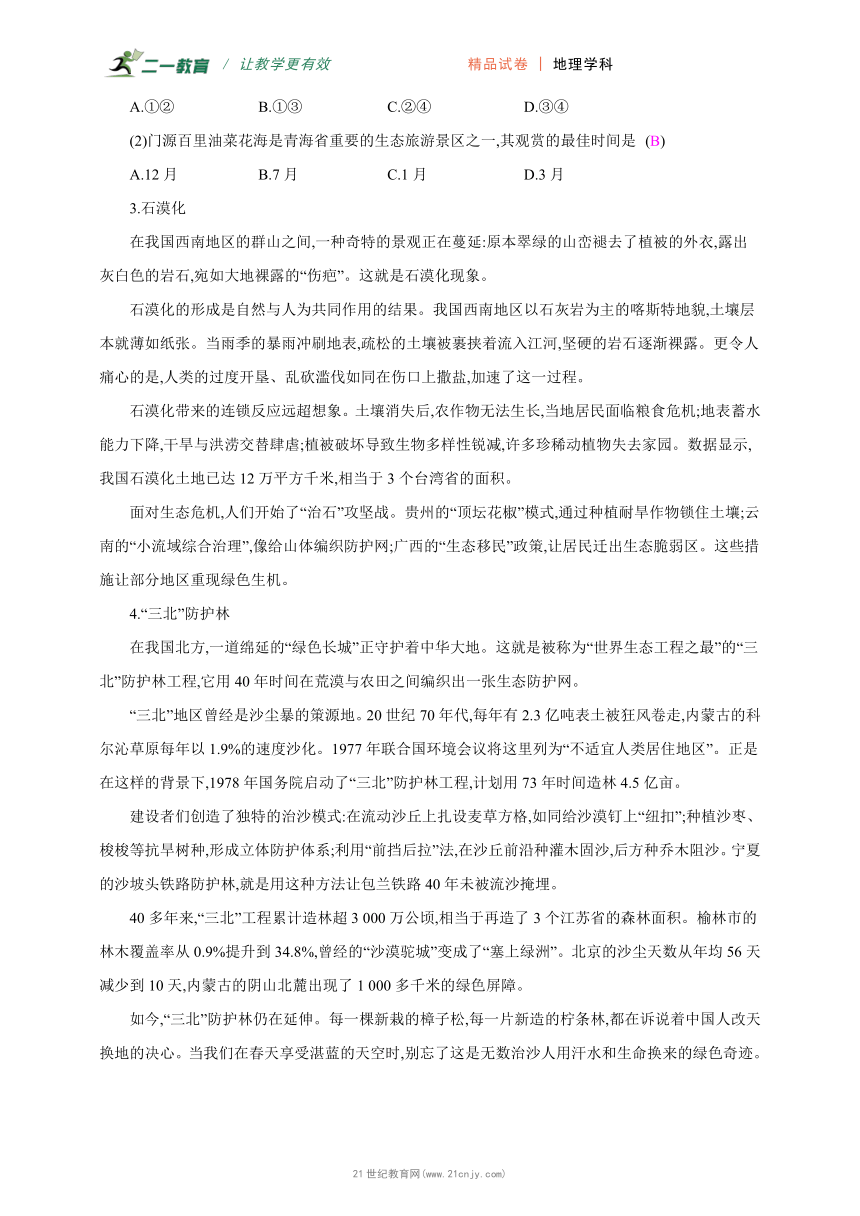

(1)青海省的清洁能源主要来自 (A)

①风能 ②太阳能 ③核能 ④煤炭

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

(2)门源百里油菜花海是青海省重要的生态旅游景区之一,其观赏的最佳时间是 (B)

A.12月 B.7月 C.1月 D.3月

3.石漠化

在我国西南地区的群山之间,一种奇特的景观正在蔓延:原本翠绿的山峦褪去了植被的外衣,露出灰白色的岩石,宛如大地裸露的“伤疤”。这就是石漠化现象。

石漠化的形成是自然与人为共同作用的结果。我国西南地区以石灰岩为主的喀斯特地貌,土壤层本就薄如纸张。当雨季的暴雨冲刷地表,疏松的土壤被裹挟着流入江河,坚硬的岩石逐渐裸露。更令人痛心的是,人类的过度开垦、乱砍滥伐如同在伤口上撒盐,加速了这一过程。

石漠化带来的连锁反应远超想象。土壤消失后,农作物无法生长,当地居民面临粮食危机;地表蓄水能力下降,干旱与洪涝交替肆虐;植被破坏导致生物多样性锐减,许多珍稀动植物失去家园。数据显示,我国石漠化土地已达12万平方千米,相当于3个台湾省的面积。

面对生态危机,人们开始了“治石”攻坚战。贵州的“顶坛花椒”模式,通过种植耐旱作物锁住土壤;云南的“小流域综合治理”,像给山体编织防护网;广西的“生态移民”政策,让居民迁出生态脆弱区。这些措施让部分地区重现绿色生机。

4.“三北”防护林

在我国北方,一道绵延的“绿色长城”正守护着中华大地。这就是被称为“世界生态工程之最”的“三北”防护林工程,它用40年时间在荒漠与农田之间编织出一张生态防护网。

“三北”地区曾经是沙尘暴的策源地。20世纪70年代,每年有2.3亿吨表土被狂风卷走,内蒙古的科尔沁草原每年以1.9%的速度沙化。1977年联合国环境会议将这里列为“不适宜人类居住地区”。正是在这样的背景下,1978年国务院启动了“三北”防护林工程,计划用73年时间造林4.5亿亩。

建设者们创造了独特的治沙模式:在流动沙丘上扎设麦草方格,如同给沙漠钉上“纽扣”;种植沙枣、梭梭等抗旱树种,形成立体防护体系;利用“前挡后拉”法,在沙丘前沿种灌木固沙,后方种乔木阻沙。宁夏的沙坡头铁路防护林,就是用这种方法让包兰铁路40年未被流沙掩埋。

40多年来,“三北”工程累计造林超3 000万公顷,相当于再造了3个江苏省的森林面积。榆林市的林木覆盖率从0.9%提升到34.8%,曾经的“沙漠驼城”变成了“塞上绿洲”。北京的沙尘天数从年均56天减少到10天,内蒙古的阴山北麓出现了1 000多千米的绿色屏障。

如今,“三北”防护林仍在延伸。每一棵新栽的樟子松,每一片新造的柠条林,都在诉说着中国人改天换地的决心。当我们在春天享受湛蓝的天空时,别忘了这是无数治沙人用汗水和生命换来的绿色奇迹。

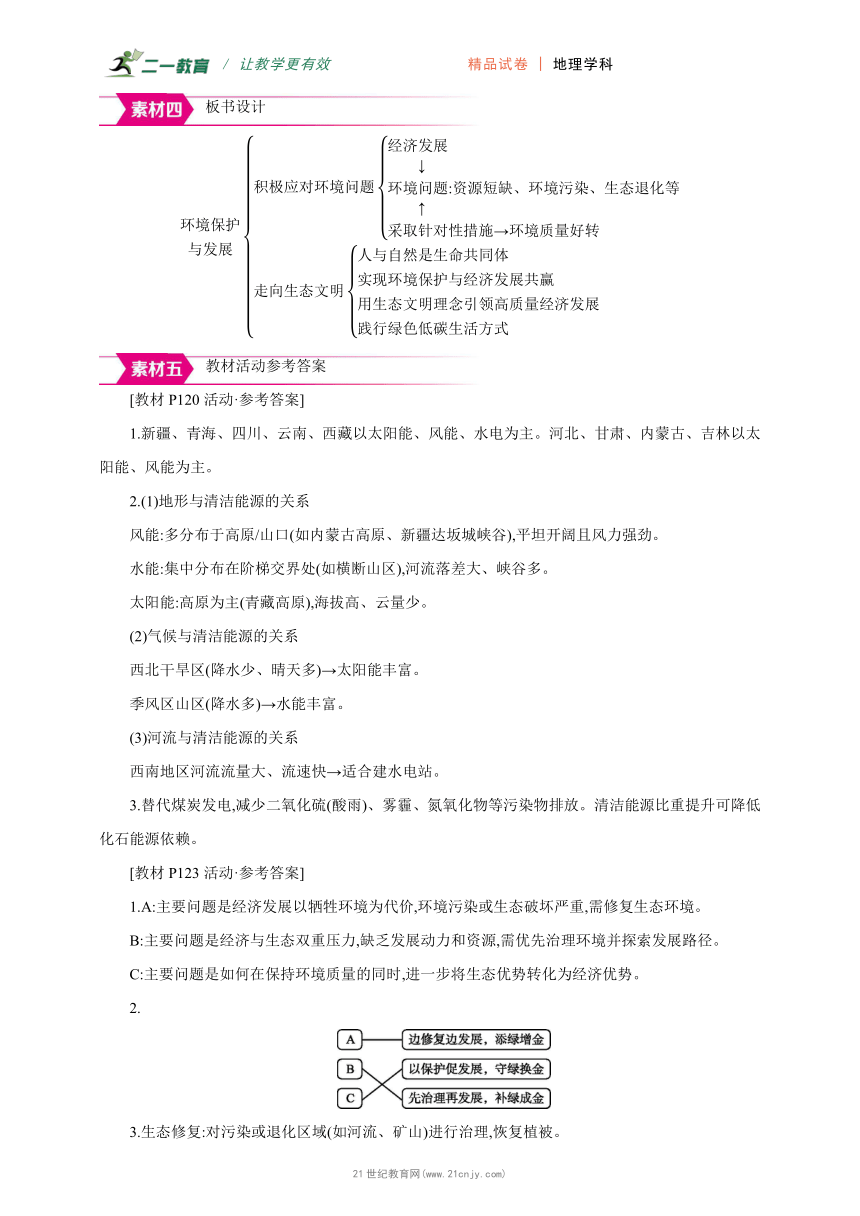

板书设计

教材活动参考答案

[教材P120活动·参考答案]

1.新疆、青海、四川、云南、西藏以太阳能、风能、水电为主。河北、甘肃、内蒙古、吉林以太阳能、风能为主。

2.(1)地形与清洁能源的关系

风能:多分布于高原/山口(如内蒙古高原、新疆达坂城峡谷),平坦开阔且风力强劲。

水能:集中分布在阶梯交界处(如横断山区),河流落差大、峡谷多。

太阳能:高原为主(青藏高原),海拔高、云量少。

(2)气候与清洁能源的关系

西北干旱区(降水少、晴天多)→太阳能丰富。

季风区山区(降水多)→水能丰富。

(3)河流与清洁能源的关系

西南地区河流流量大、流速快→适合建水电站。

3.替代煤炭发电,减少二氧化硫(酸雨)、雾霾、氮氧化物等污染物排放。清洁能源比重提升可降低化石能源依赖。

[教材P123活动·参考答案]

1.A:主要问题是经济发展以牺牲环境为代价,环境污染或生态破坏严重,需修复生态环境。

B:主要问题是经济与生态双重压力,缺乏发展动力和资源,需优先治理环境并探索发展路径。

C:主要问题是如何在保持环境质量的同时,进一步将生态优势转化为经济优势。

2.

3.生态修复:对污染或退化区域(如河流、矿山)进行治理,恢复植被。

绿色产业:发展生态农业、有机种植、清洁能源(如太阳能、风能)。

生态旅游:利用自然景观或文化遗产开发旅游,带动经济的同时保护环境。

政策引导:制定环保法规,鼓励企业采用低碳技术,补贴绿色项目。

公众参与:加强环保教育,倡导垃圾分类、节能减排等绿色生活方式。

期末冲刺随身宝

详见电子资源

教学过程案例

课题 环境保护与发展

教学步骤 过程与方法

“同学们,今天老师要带大家去一个神奇的地方——‘幸福村’。这个村子以前是个普通的小渔村,村民们靠打鱼为生,但后来鱼越来越少,海水也越来越脏,大家的日子越来越难……(停顿)可是,短短几年后,‘幸福村’竟然成了全国闻名的旅游村!你们猜,村民们做了什么,让村子焕发新春 ” 展示对比图片(视觉冲击)。 图1:过去——渔船生锈、垃圾漂浮、渔民愁眉苦脸。 图2:现在——碧海蓝天、游客如织、村民开民宿赚大钱。 互动提问(激发兴趣):“如果你是村主任,你会怎么做 ”(让学生自由发言) “为什么环境变好了,反而能赚更多钱 ”“其实,‘幸福村’的秘诀就是——‘用绿水青山换金山银山’!今天,我们就来探索,如何让环境和经济实现‘双赢’!” 教师:我国经济发展取得巨大成就,但也带来环境问题,请自主学习,回答下列问题。 (1)我国制造业体量大,超过40%的工业产品产量居世界第一。由于煤炭资源长期开采而进入衰退或枯竭阶段,一些城市成为煤炭资源枯竭型城市。我国铁矿石年消费量大,占世界一半以上,钢铁产量的66%的铁矿石依赖进口,我国石油对外依存度高达70%以上。这些实例说明我国经济发展存在什么问题 (2)图5.10说明我国经济发展中存在哪些问题 学生展示: (1)资源短缺。 (2)环境污染(大气污染、水污染),生态退化。 教师点拨:我国经济发展取得巨大成就,同时也消耗了大量自然资源,带来资源短缺、环境污染、生态退化等环境问题。 教师:多媒体出示图5.11中国不同阶段的大气污染治理措施及成效,提问:我国是如何治理大气污染的 学生回答:治理雾霾天气,脱硫治理酸雨。 教师点拨:治理雾霾天气主要是减少煤炭、石油等化石能源的使用,大量使用清洁能源。用清洁能源替代煤炭、石油等化石能源,有助于优化能源消费结构,改善环境质量。下面同学们采取分组活动的形式探究我国陆上大型清洁能源基地。完成教材第120页活动题。 学生合作探究:分为三个小组,完成下列探究活动。 小组一:比较不同清洁能源基地的主要能源类型。 小组二:从地形、气候、河流等自然条件的角度,说说我国陆上大型清洁能源基地的分布特点。 小组三:煤炭、石油等化石能源的使用是我国大气污染的主要原因。从能源替代角度,简要说明我国建设陆上大型清洁能源基地对减轻我国大气污染的意义。 【设计意图】 本环节是本节课的难点,安排学生分组探究,能够发挥学生的主动性和积极性,有利于教学目标的达成。 学生合作探究,教师巡视,点拨。 学生(成果展示教材第120页活动题答案) 小组一:1.新疆、青海、四川、云南、西藏以太阳能、风能、水电为主。河北、甘肃、内蒙古、吉林以太阳能、风能为主。 小组二:(1)地形与清洁能源的关系 风能:多分布于高原/山口(如内蒙古高原、新疆达坂城峡谷),平坦开阔且风力强劲。 水能:集中在阶梯交界处(如横断山区),河流落差大、峡谷多。 太阳能:高原为主(青藏高原),海拔高、云量少。 (2)气候与清洁能源的关系 西北干旱区(降水少、晴天多)→太阳能丰富。 季风区山区(降水多)→水能丰富。 (3)河流与清洁能源的关系 西南地区河流流量大、流速快→适合建水电站。 小组三:替代煤炭发电,减少二氧化硫(酸雨)、雾霾、氮氧化物等污染物排放。目前我国煤炭占比超50%,清洁能源提升可降低化石能源依赖。 教师点拨:我国建设陆上大型清洁能源基地对减轻我国大气污染有重要意义。下面我们看一看,我国是如何治理生态退化的 教师:多媒体出示图5.12中国不同阶段的生态建设措施及成效,提问:黄土高原采取怎样的措施,减少黄土高原水土流失面积的 学生回答:黄土高原坡田改梯田,减轻水土流失。 教师:为什么我国森林覆盖率逐年增加 学生:国家政策的影响。 教师:针对不同发展阶段出现的突出环境问题,我国一直积极采取有针对性的防治措施,环境问题不断得到治理,取得明显成效。

承转 目前,我国已进入了环境质量整体持续好转、稳中向好的时期。我们的最终目标是建设美丽的中国。

教师:人与自然是生命共同体。怎样才能实现环境保护和经济发展双赢,建设美丽中国 下面同学们采取分组活动的形式探究因地制宜建设美丽中国。完成教材第123页活动题。 学生合作探究:分为三个小组,完成下列探究活动。 小组一:指出A、B、C三种状态面临的主要问题。 小组二:根据因地制宜的原则,将A、B、C三种状态与其应采取的发展方式连线。 小组三:为家乡实现“绿水青山就是金山银山”提出合理建议。 【设计意图】 本环节是本节课的重点,安排学生分组探究,能够重新发挥学生的主动性和积极性,有利于教学目标的达成。 学生合作探究,教师巡视,点拨。 学生展示: 小组一:A:主要问题是经济发展以牺牲环境为代价,环境污染或生态破坏严重,需修复生态环境。 B:主要问题是经济与生态双重压力,缺乏发展动力和资源,需优先治理环境并探索发展路径。 C:主要问题是如何在保持环境质量的同时,进一步将生态优势转化为经济优势。 小组二: 小组三: 生态修复:对污染或退化区域(如河流、矿山)进行治理,恢复植被。 绿色产业:发展生态农业、有机种植、清洁能源(如太阳能、风能)。 生态旅游:利用自然景观或文化遗产开发旅游,带动经济的同时保护环境。 政策引导:制定环保法规,鼓励企业采用低碳技术,补贴绿色项目。 公众参与:加强环保教育,倡导垃圾分类、节能减排等绿色生活方式。 教师点拨:建设美丽中国需要充分考虑各地区的自然环境特点和发展现状。为了建设美丽中国,要摒弃以牺牲环境为代价换取经济发展的做法,避免走先污染再治理的老路,实现环境保护与经济发展共赢。 教师:建设美丽中国还要坚持人与自然和谐共生,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,用生态文明理念引领高质量经济发展。怎样建设生态文明呢 请同学们阅读教材第121页图文资料,独立完成下列问题。 学生自主学习: (1)生态文明建设要守住哪“三线” (2)怎样守住“三线” 学生自学,教师巡视,点拨。学生成果展示: (1)守住生态保护红线、守住环境质量底线、守住资源利用上线。 (2)有序开发合理利用,保护每一寸国土,优化国土空间功能,守住生态保护红线。 发展清洁低碳能源,减少环境污染,实现碳达峰、碳中和,守住环境质量底线。 集约利用、回收利用、循环利用资源,减少资源消耗,提高资源利用率,守住资源利用上线。 教师点拨:近年来,一些城市把曾经被人工硬化的河道,设计改造成接近自然状态的河道。为什么要进行河道的再自然化呢 学生阅读教材P122 【思与学】回答:人工硬化的河道干扰和破坏了河流的生态环境,违背了其提高排水能力、改善环境等初衷,造成了湿地减少、行洪能力降低、自净能力减弱、水质变差、生物多样性减少等问题。河道的再自然化充分发挥大自然的自我修复能力,不仅有效解决了以上问题,还使河流两岸有野趣,成为人们的亲水休闲场所,充分体现尊重自然、顺应自然的理念。 教师点拨:建设美丽中国,还要从个人做起,要践行绿色低碳生活方式。请阅读教材P122图5.15说一说,日常生活中绿色低碳生活方式有哪些。 学生读图回答:1千米以内步行,3千米以内骑行,更远地方乘坐公共交通,绿色出行。做好垃圾分类,促进循环利用。节约用电用水,不浪费粮食。少用一次性用品。

教师 总结 本节课我们主要学习了我国经济发展中出现的问题及针对出现的问题采取的防治措施,环境问题不断得到治理,取得明显成效。建设美丽中国要实现环境保护与经济发展共赢,用生态文明理念引领高质量经济发展,个人要践行绿色低碳生活方式。

教学 反思 教学中发现,初中生对“绿水青山就是金山银山”“低碳生活”等新兴概念理解存在困难,后续需增加生活化案例辅助理解。此外,部分学生在学习环节出现极端化倾向,认为发展必然破坏环境,这反映出辩证思维培养的不足,需通过对比案例引导全面视角。 改进方向:增设“家乡生态变迁”调查实践,增强代入感;引入跨学科知识,如物理中的清洁能源,提升认知深度;采用“低碳小卫士”积分制,持续激发参与热情。未来将更注重知行合一,帮助学生树立人地协调观。

PPT教学案例

教学课件全新升级,见电子资源。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第五章 建设美丽中国

第二节 环境保护与发展

前面讲述了我国农业、工业和交通运输的发展取得巨大成就,但也出现了环境问题,针对问题采取针对性的防治措施,实现环境保护与经济发展共赢。

本节内容共分两部分,分别是“积极应对环境问题”“走向生态文明”。第一部分通过图文资料说明我国在经济发展中出现的环境问题及产生的原因。针对不同发展阶段出现的突出环境问题,我国一直积极采取有针对性的防治措施,环境问题不断得到治理。

第二部分以文本的形式说明为了建设美丽中国,要摒弃以牺牲环境为代价换取经济发展的做法,避免走先污染再治理的老路,实现环境保护与经济发展共赢。建设美丽中国要用生态文明理念引领高质量经济发展,个人要践行绿色低碳生活方式。

八年级学生已具备一定的环保知识基础,能理解环境污染、资源短缺等问题的成因,但对经济发展与生态保护的辩证关系认识较浅。部分学生存在认知误区,如将环保与经济发展对立,或认为环保仅是政府的责任。他们抽象思维能力逐步增强,可通过案例讨论、数据对比理解可持续发展理念,但对全球性环境问题(如气候变化)的关联性分析能力较弱。建议结合本地生态案例开展实践探究,引导学生从“个人-社会-国家”多层面思考解决方案,强化责任意识,避免教学停留在知识灌输层面。

内容要求 1.运用图表资料描述我国主要的环境问题。 2.针对某一环境问题提出合理的防治建议。

地理素养 结合不同的情境,针对某一环境问题提出合理的防治建议。(地理实践力)

教学重点 个人形成低碳生活方式,建设生态文明。

教学难点 经济发展与环境保护的关系。

教学建议 本节课所涉及的内容都是我们日常生活中发生的问题,授课过程中要注重联系现实生活,培养学生将知识与生活进行联系的能力,培养人地协调观。

新课导学

[问题导入] 教师(手持“地球资源卡”上台):“同学们,假设这是2050年,地球上最后一瓶干净的水、最后一片森林、最后一块无污染的土地……(展示图片)为什么它们会‘濒临灭绝’ ”——因为人类用发展“透支”了环境。今天我们就化身“地球侦探”,破解“环保与发展”的平衡!

[情境导入] “同学们,现在请仔细观察教室的每个角落!”(展示三个装满废弃纸张的透明收纳箱)“这是上周我们班产生的可回收垃圾,足够制作300张新纸。但如果这些纸张全部焚烧,会排放相当于20个书包重量的二氧化碳!”(传递碳排放量换算卡片)“现在,每组领取一个‘低碳任务包’,用10分钟找到学校中三个高碳行为(如长明灯、未关紧的水龙头),用彩笔在便签纸上画出改进方案,贴在‘班级碳减排地图’上。最终投票选出‘最佳改造小组’,他们的方案将成为本周班级低碳公约!”(展示手工制作的立体减排地图),只有大家践行绿色低碳生活方式,才能建设美丽的中国。

教学指导

以图释文,图文结合。

通过读“中国主要环境问题举例”图,知道中国出现的环境问题,这些环境问题是经济发展的结果。通过读“中国不同阶段的大气污染治理措施及成效”图,知道我国的环境问题不断得到治理,成效明显。目前,我国已进入了环境质量整体持续好转、稳中向好的时期。

情境素材

1.低碳生活习惯

(1)每天的淘米水可以用来洗手、洗脸、洗去含油污的餐具、擦家具、浇花等,干净卫生,天然滋润。

(2)将废旧报纸铺垫在衣橱的最底层,不仅可以吸潮,还能吸收衣柜中的异味;还可以擦洗玻璃,减少使用污染环境的玻璃清洁剂。

(3)用过的面膜纸可以用它来擦首饰、擦家具的表面或者擦皮带,不仅擦得亮还能留下面膜纸的香气。

(4)浸泡过后的茶叶渣,把它晒干,做一个茶叶枕头,既舒适,又能帮助改善睡眠;还可以用来洗碗、手工皂的原材、晒干后可吸异味。

(5)出门购物,尽量自己带环保袋,无论是免费或者收费的塑料袋,都减少使用。

(6)出门自带喝水杯,减少使用一次性杯子。

(7)多用永久性的筷子、饭盒,尽量自带餐具,避免使用一次性的餐具。

(8)养成随手关闭电器电源的习惯,避免浪费电力。

(9)尽量不使用冰箱、空调、电风扇,热时可用蒲扇或其他材质的扇子。

(10)夏天开空调前,应先打开窗户让室内空气自然更换,开电风扇让室内先降温,开空调后调至室温25 ℃~26 ℃之间(最好26 ℃以上),用小风,这样既省电也低碳。

(11)用过的塑料瓶,把它洗干净后可用来盛各种液体物质(也可以盛放一些豆类)。

(12)食物废料、残渣,可以用作肥料。

(13)短途出行建议乘坐公交车或者地铁,少开一天车,减少尾气排放。

[试题设计]

为完成碳中和(二氧化碳排放与吸收相平衡)目标,我国大力开发风能、核能、太阳能等清洁能源。下表是我国2019—2021年能源消费结构图,结合所学知识,完成(1)~(2)题。

年份 2019 2020 2021

煤炭 57.70% 56.80% 56%

石油 19% 18.90% 18.70%

清洁能源 23.30% 24.30% 25.30%

(1)下列叙述正确的是 (B)

A.近三年,我国煤炭所占比重没有变化

B.近三年,我国清洁能源所占比重持续增大

C.我国太阳能资源南方地区比青藏地区丰富

D.我国东部地区经济发达,常规能源也非常丰富

(2)下列行为不符合低碳环保理念的是 (C)

A.购物使用布袋 B.课本循环使用

C.使用一次性餐具 D.就餐倡议“光盘行动”

2.清洁能源

清洁能源,是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源,它包括核能和可再生能源。

可再生能源,是指原材料可以再生的能源,如水力发电、风力发电、太阳能、生物能(沼气)、地热能(包括地源和水源)、海潮能这些能源。

[试题设计]

青海省以打造国家清洁能源产业高地、发展乡村特色产业和生态旅游等特色产业助力高质量发展。据此完成(1)~(2)题。

(1)青海省的清洁能源主要来自 (A)

①风能 ②太阳能 ③核能 ④煤炭

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

(2)门源百里油菜花海是青海省重要的生态旅游景区之一,其观赏的最佳时间是 (B)

A.12月 B.7月 C.1月 D.3月

3.石漠化

在我国西南地区的群山之间,一种奇特的景观正在蔓延:原本翠绿的山峦褪去了植被的外衣,露出灰白色的岩石,宛如大地裸露的“伤疤”。这就是石漠化现象。

石漠化的形成是自然与人为共同作用的结果。我国西南地区以石灰岩为主的喀斯特地貌,土壤层本就薄如纸张。当雨季的暴雨冲刷地表,疏松的土壤被裹挟着流入江河,坚硬的岩石逐渐裸露。更令人痛心的是,人类的过度开垦、乱砍滥伐如同在伤口上撒盐,加速了这一过程。

石漠化带来的连锁反应远超想象。土壤消失后,农作物无法生长,当地居民面临粮食危机;地表蓄水能力下降,干旱与洪涝交替肆虐;植被破坏导致生物多样性锐减,许多珍稀动植物失去家园。数据显示,我国石漠化土地已达12万平方千米,相当于3个台湾省的面积。

面对生态危机,人们开始了“治石”攻坚战。贵州的“顶坛花椒”模式,通过种植耐旱作物锁住土壤;云南的“小流域综合治理”,像给山体编织防护网;广西的“生态移民”政策,让居民迁出生态脆弱区。这些措施让部分地区重现绿色生机。

4.“三北”防护林

在我国北方,一道绵延的“绿色长城”正守护着中华大地。这就是被称为“世界生态工程之最”的“三北”防护林工程,它用40年时间在荒漠与农田之间编织出一张生态防护网。

“三北”地区曾经是沙尘暴的策源地。20世纪70年代,每年有2.3亿吨表土被狂风卷走,内蒙古的科尔沁草原每年以1.9%的速度沙化。1977年联合国环境会议将这里列为“不适宜人类居住地区”。正是在这样的背景下,1978年国务院启动了“三北”防护林工程,计划用73年时间造林4.5亿亩。

建设者们创造了独特的治沙模式:在流动沙丘上扎设麦草方格,如同给沙漠钉上“纽扣”;种植沙枣、梭梭等抗旱树种,形成立体防护体系;利用“前挡后拉”法,在沙丘前沿种灌木固沙,后方种乔木阻沙。宁夏的沙坡头铁路防护林,就是用这种方法让包兰铁路40年未被流沙掩埋。

40多年来,“三北”工程累计造林超3 000万公顷,相当于再造了3个江苏省的森林面积。榆林市的林木覆盖率从0.9%提升到34.8%,曾经的“沙漠驼城”变成了“塞上绿洲”。北京的沙尘天数从年均56天减少到10天,内蒙古的阴山北麓出现了1 000多千米的绿色屏障。

如今,“三北”防护林仍在延伸。每一棵新栽的樟子松,每一片新造的柠条林,都在诉说着中国人改天换地的决心。当我们在春天享受湛蓝的天空时,别忘了这是无数治沙人用汗水和生命换来的绿色奇迹。

板书设计

教材活动参考答案

[教材P120活动·参考答案]

1.新疆、青海、四川、云南、西藏以太阳能、风能、水电为主。河北、甘肃、内蒙古、吉林以太阳能、风能为主。

2.(1)地形与清洁能源的关系

风能:多分布于高原/山口(如内蒙古高原、新疆达坂城峡谷),平坦开阔且风力强劲。

水能:集中分布在阶梯交界处(如横断山区),河流落差大、峡谷多。

太阳能:高原为主(青藏高原),海拔高、云量少。

(2)气候与清洁能源的关系

西北干旱区(降水少、晴天多)→太阳能丰富。

季风区山区(降水多)→水能丰富。

(3)河流与清洁能源的关系

西南地区河流流量大、流速快→适合建水电站。

3.替代煤炭发电,减少二氧化硫(酸雨)、雾霾、氮氧化物等污染物排放。清洁能源比重提升可降低化石能源依赖。

[教材P123活动·参考答案]

1.A:主要问题是经济发展以牺牲环境为代价,环境污染或生态破坏严重,需修复生态环境。

B:主要问题是经济与生态双重压力,缺乏发展动力和资源,需优先治理环境并探索发展路径。

C:主要问题是如何在保持环境质量的同时,进一步将生态优势转化为经济优势。

2.

3.生态修复:对污染或退化区域(如河流、矿山)进行治理,恢复植被。

绿色产业:发展生态农业、有机种植、清洁能源(如太阳能、风能)。

生态旅游:利用自然景观或文化遗产开发旅游,带动经济的同时保护环境。

政策引导:制定环保法规,鼓励企业采用低碳技术,补贴绿色项目。

公众参与:加强环保教育,倡导垃圾分类、节能减排等绿色生活方式。

期末冲刺随身宝

详见电子资源

教学过程案例

课题 环境保护与发展

教学步骤 过程与方法

“同学们,今天老师要带大家去一个神奇的地方——‘幸福村’。这个村子以前是个普通的小渔村,村民们靠打鱼为生,但后来鱼越来越少,海水也越来越脏,大家的日子越来越难……(停顿)可是,短短几年后,‘幸福村’竟然成了全国闻名的旅游村!你们猜,村民们做了什么,让村子焕发新春 ” 展示对比图片(视觉冲击)。 图1:过去——渔船生锈、垃圾漂浮、渔民愁眉苦脸。 图2:现在——碧海蓝天、游客如织、村民开民宿赚大钱。 互动提问(激发兴趣):“如果你是村主任,你会怎么做 ”(让学生自由发言) “为什么环境变好了,反而能赚更多钱 ”“其实,‘幸福村’的秘诀就是——‘用绿水青山换金山银山’!今天,我们就来探索,如何让环境和经济实现‘双赢’!” 教师:我国经济发展取得巨大成就,但也带来环境问题,请自主学习,回答下列问题。 (1)我国制造业体量大,超过40%的工业产品产量居世界第一。由于煤炭资源长期开采而进入衰退或枯竭阶段,一些城市成为煤炭资源枯竭型城市。我国铁矿石年消费量大,占世界一半以上,钢铁产量的66%的铁矿石依赖进口,我国石油对外依存度高达70%以上。这些实例说明我国经济发展存在什么问题 (2)图5.10说明我国经济发展中存在哪些问题 学生展示: (1)资源短缺。 (2)环境污染(大气污染、水污染),生态退化。 教师点拨:我国经济发展取得巨大成就,同时也消耗了大量自然资源,带来资源短缺、环境污染、生态退化等环境问题。 教师:多媒体出示图5.11中国不同阶段的大气污染治理措施及成效,提问:我国是如何治理大气污染的 学生回答:治理雾霾天气,脱硫治理酸雨。 教师点拨:治理雾霾天气主要是减少煤炭、石油等化石能源的使用,大量使用清洁能源。用清洁能源替代煤炭、石油等化石能源,有助于优化能源消费结构,改善环境质量。下面同学们采取分组活动的形式探究我国陆上大型清洁能源基地。完成教材第120页活动题。 学生合作探究:分为三个小组,完成下列探究活动。 小组一:比较不同清洁能源基地的主要能源类型。 小组二:从地形、气候、河流等自然条件的角度,说说我国陆上大型清洁能源基地的分布特点。 小组三:煤炭、石油等化石能源的使用是我国大气污染的主要原因。从能源替代角度,简要说明我国建设陆上大型清洁能源基地对减轻我国大气污染的意义。 【设计意图】 本环节是本节课的难点,安排学生分组探究,能够发挥学生的主动性和积极性,有利于教学目标的达成。 学生合作探究,教师巡视,点拨。 学生(成果展示教材第120页活动题答案) 小组一:1.新疆、青海、四川、云南、西藏以太阳能、风能、水电为主。河北、甘肃、内蒙古、吉林以太阳能、风能为主。 小组二:(1)地形与清洁能源的关系 风能:多分布于高原/山口(如内蒙古高原、新疆达坂城峡谷),平坦开阔且风力强劲。 水能:集中在阶梯交界处(如横断山区),河流落差大、峡谷多。 太阳能:高原为主(青藏高原),海拔高、云量少。 (2)气候与清洁能源的关系 西北干旱区(降水少、晴天多)→太阳能丰富。 季风区山区(降水多)→水能丰富。 (3)河流与清洁能源的关系 西南地区河流流量大、流速快→适合建水电站。 小组三:替代煤炭发电,减少二氧化硫(酸雨)、雾霾、氮氧化物等污染物排放。目前我国煤炭占比超50%,清洁能源提升可降低化石能源依赖。 教师点拨:我国建设陆上大型清洁能源基地对减轻我国大气污染有重要意义。下面我们看一看,我国是如何治理生态退化的 教师:多媒体出示图5.12中国不同阶段的生态建设措施及成效,提问:黄土高原采取怎样的措施,减少黄土高原水土流失面积的 学生回答:黄土高原坡田改梯田,减轻水土流失。 教师:为什么我国森林覆盖率逐年增加 学生:国家政策的影响。 教师:针对不同发展阶段出现的突出环境问题,我国一直积极采取有针对性的防治措施,环境问题不断得到治理,取得明显成效。

承转 目前,我国已进入了环境质量整体持续好转、稳中向好的时期。我们的最终目标是建设美丽的中国。

教师:人与自然是生命共同体。怎样才能实现环境保护和经济发展双赢,建设美丽中国 下面同学们采取分组活动的形式探究因地制宜建设美丽中国。完成教材第123页活动题。 学生合作探究:分为三个小组,完成下列探究活动。 小组一:指出A、B、C三种状态面临的主要问题。 小组二:根据因地制宜的原则,将A、B、C三种状态与其应采取的发展方式连线。 小组三:为家乡实现“绿水青山就是金山银山”提出合理建议。 【设计意图】 本环节是本节课的重点,安排学生分组探究,能够重新发挥学生的主动性和积极性,有利于教学目标的达成。 学生合作探究,教师巡视,点拨。 学生展示: 小组一:A:主要问题是经济发展以牺牲环境为代价,环境污染或生态破坏严重,需修复生态环境。 B:主要问题是经济与生态双重压力,缺乏发展动力和资源,需优先治理环境并探索发展路径。 C:主要问题是如何在保持环境质量的同时,进一步将生态优势转化为经济优势。 小组二: 小组三: 生态修复:对污染或退化区域(如河流、矿山)进行治理,恢复植被。 绿色产业:发展生态农业、有机种植、清洁能源(如太阳能、风能)。 生态旅游:利用自然景观或文化遗产开发旅游,带动经济的同时保护环境。 政策引导:制定环保法规,鼓励企业采用低碳技术,补贴绿色项目。 公众参与:加强环保教育,倡导垃圾分类、节能减排等绿色生活方式。 教师点拨:建设美丽中国需要充分考虑各地区的自然环境特点和发展现状。为了建设美丽中国,要摒弃以牺牲环境为代价换取经济发展的做法,避免走先污染再治理的老路,实现环境保护与经济发展共赢。 教师:建设美丽中国还要坚持人与自然和谐共生,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,用生态文明理念引领高质量经济发展。怎样建设生态文明呢 请同学们阅读教材第121页图文资料,独立完成下列问题。 学生自主学习: (1)生态文明建设要守住哪“三线” (2)怎样守住“三线” 学生自学,教师巡视,点拨。学生成果展示: (1)守住生态保护红线、守住环境质量底线、守住资源利用上线。 (2)有序开发合理利用,保护每一寸国土,优化国土空间功能,守住生态保护红线。 发展清洁低碳能源,减少环境污染,实现碳达峰、碳中和,守住环境质量底线。 集约利用、回收利用、循环利用资源,减少资源消耗,提高资源利用率,守住资源利用上线。 教师点拨:近年来,一些城市把曾经被人工硬化的河道,设计改造成接近自然状态的河道。为什么要进行河道的再自然化呢 学生阅读教材P122 【思与学】回答:人工硬化的河道干扰和破坏了河流的生态环境,违背了其提高排水能力、改善环境等初衷,造成了湿地减少、行洪能力降低、自净能力减弱、水质变差、生物多样性减少等问题。河道的再自然化充分发挥大自然的自我修复能力,不仅有效解决了以上问题,还使河流两岸有野趣,成为人们的亲水休闲场所,充分体现尊重自然、顺应自然的理念。 教师点拨:建设美丽中国,还要从个人做起,要践行绿色低碳生活方式。请阅读教材P122图5.15说一说,日常生活中绿色低碳生活方式有哪些。 学生读图回答:1千米以内步行,3千米以内骑行,更远地方乘坐公共交通,绿色出行。做好垃圾分类,促进循环利用。节约用电用水,不浪费粮食。少用一次性用品。

教师 总结 本节课我们主要学习了我国经济发展中出现的问题及针对出现的问题采取的防治措施,环境问题不断得到治理,取得明显成效。建设美丽中国要实现环境保护与经济发展共赢,用生态文明理念引领高质量经济发展,个人要践行绿色低碳生活方式。

教学 反思 教学中发现,初中生对“绿水青山就是金山银山”“低碳生活”等新兴概念理解存在困难,后续需增加生活化案例辅助理解。此外,部分学生在学习环节出现极端化倾向,认为发展必然破坏环境,这反映出辩证思维培养的不足,需通过对比案例引导全面视角。 改进方向:增设“家乡生态变迁”调查实践,增强代入感;引入跨学科知识,如物理中的清洁能源,提升认知深度;采用“低碳小卫士”积分制,持续激发参与热情。未来将更注重知行合一,帮助学生树立人地协调观。

PPT教学案例

教学课件全新升级,见电子资源。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录