高中历史必修2(北师大版)课件:第11课 物质生活和社会习俗的变迁 (共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史必修2(北师大版)课件:第11课 物质生活和社会习俗的变迁 (共44张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件44张PPT。第11课 物质生活

和社会习俗的变迁 请思考:在你的印象中,哪些是物质生活和社会习俗的反映?物质生活:

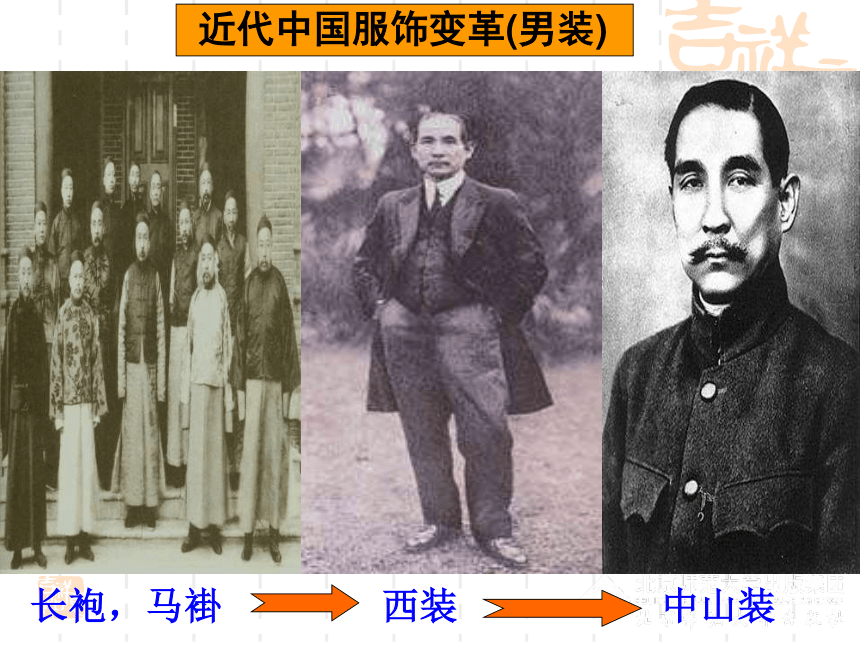

社会习俗:衣 食 住 行婚丧嫁娶、社会风尚……近代中国服饰变革(男装)

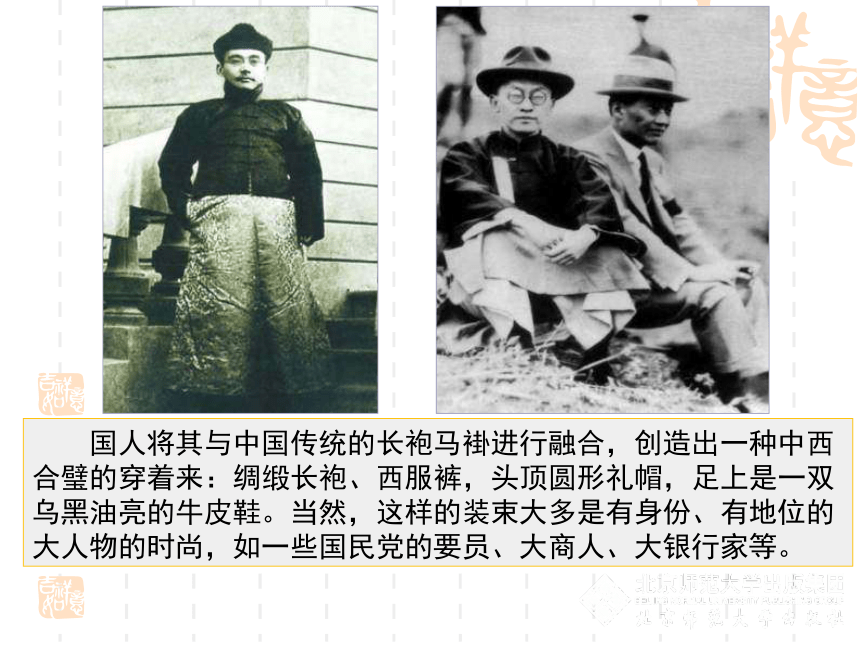

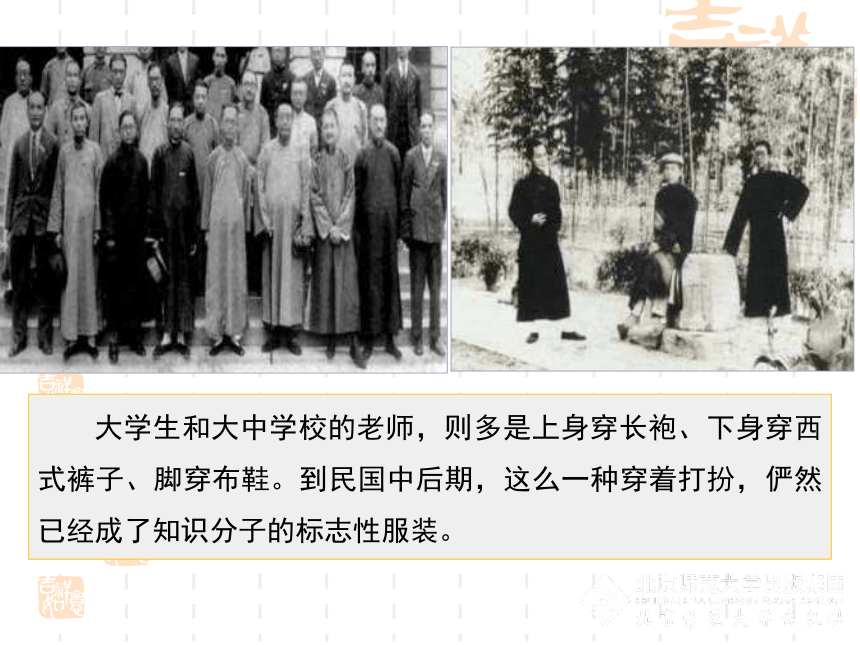

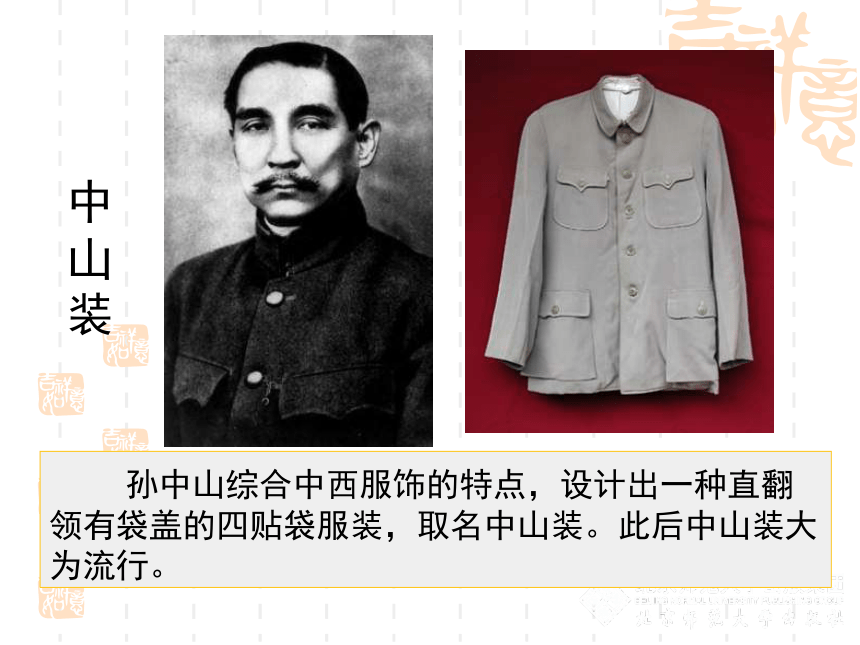

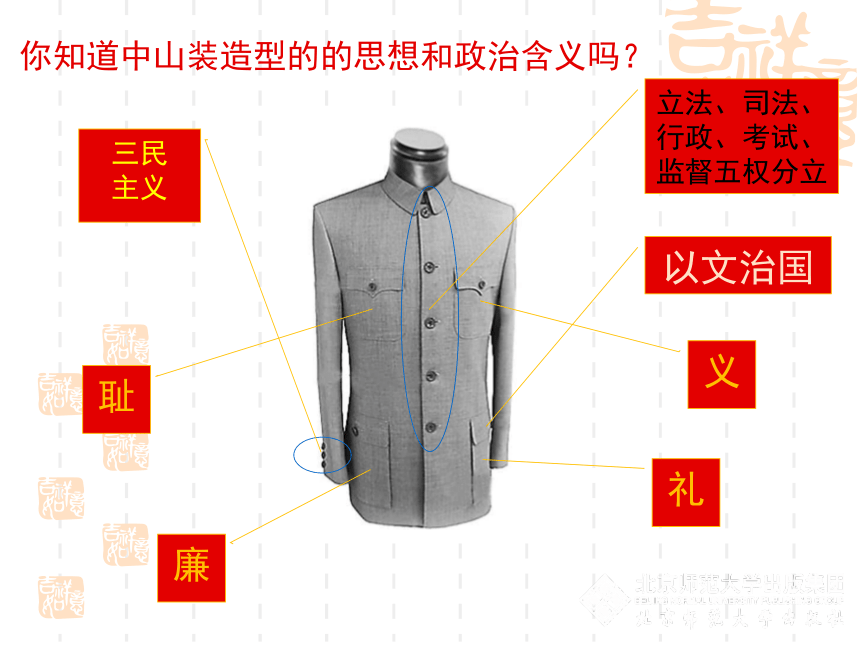

鸦片战争后到新中国成立长袍马褂——近代男子的通常服饰西装——鸦片战争后传入中国,中华民国成立后流行开来 国人将其与中国传统的长袍马褂进行融合,创造出一种中西合璧的穿着来:绸缎长袍、西服裤,头顶圆形礼帽,足上是一双乌黑油亮的牛皮鞋。当然,这样的装束大多是有身份、有地位的大人物的时尚,如一些国民党的要员、大商人、大银行家等。 大学生和大中学校的老师,则多是上身穿长袍、下身穿西式裤子、脚穿布鞋。到民国中后期,这么一种穿着打扮,俨然已经成了知识分子的标志性服装。 孙中山综合中西服饰的特点,设计出一种直翻领有袋盖的四贴袋服装,取名中山装。此后中山装大为流行。 中山装礼义廉耻以文治国立法、司法、行政、考试、监督五权分立三民

主义你知道中山装造型的的思想和政治含义吗? 在国外一些大场合,我从来都是穿唐装、中山装。我想告诉所有人,我很骄傲,我是中国人。可能因为这点,所以香港大使、申奥大使都找我来做……我很传统,不希望忘记自己的文化。

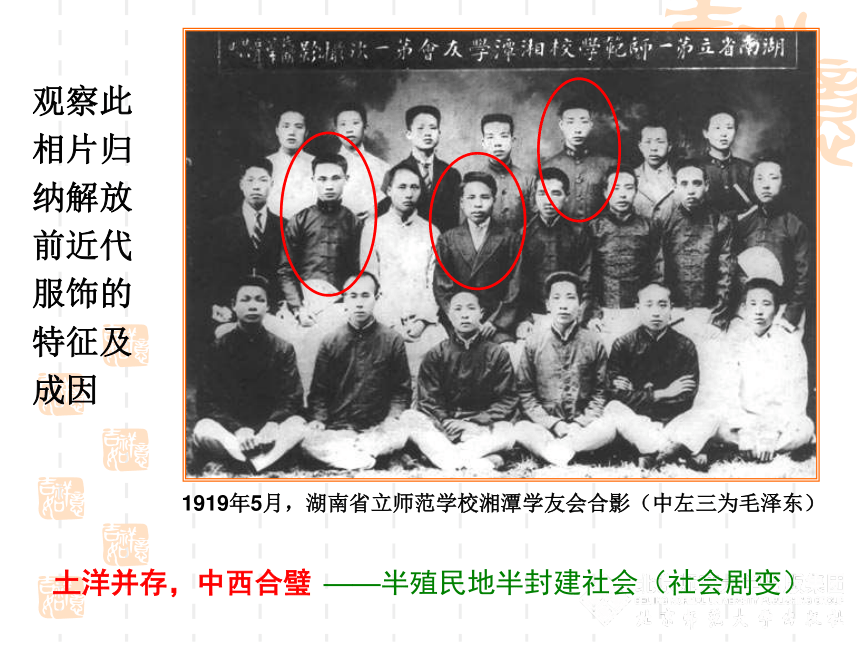

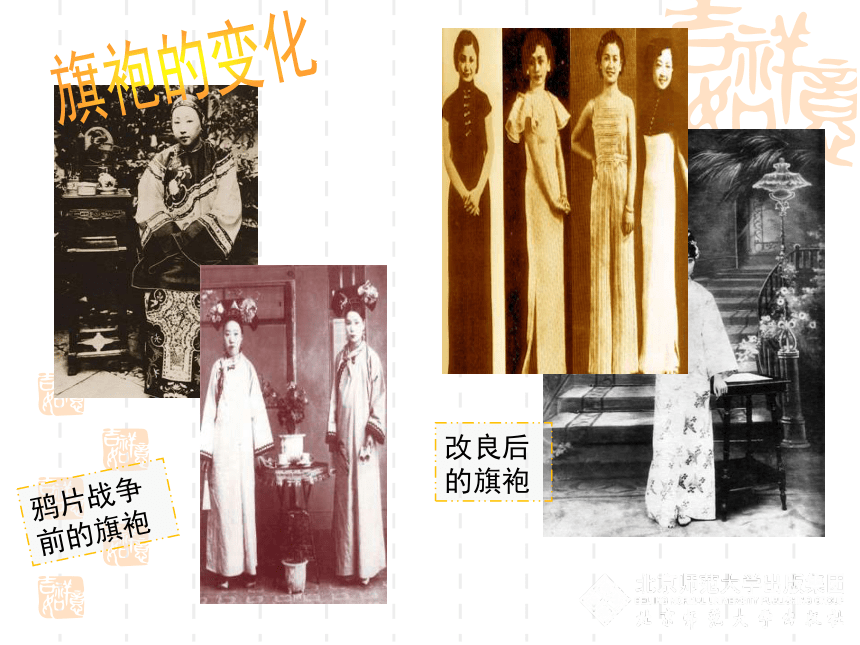

——成龙1919年5月,湖南省立师范学校湘潭学友会合影(中左三为毛泽东)土洋并存,中西合璧——半殖民地半封建社会(社会剧变)观察此相片归纳解放前近代服饰的特征及成因鸦片战争前的旗袍改良后的旗袍旗袍的变化体现劳动人民当家作主,

体现了新中国的政权性质。

体现了建国初积极向上的精神面貌

体现了中苏两国的良好关系。工农装流行----列宁装流行----50年代的时尚新中国成立到改革开放前 “做套列宁装,留着结婚穿”是20世纪50年代初年轻人中流行的一句顺口溜。60年代的流行——绿军装 “文化大革命”时期——在“红色革命” 主旋律的影响下,全国着装表现出明显的军事化特征,即所谓“中华儿女多奇志,不爱红装爱武装”。改革开放以来的服饰,请给它起个主题吧!改革开放以后由拘谨、保守、呆板、等级森严逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。 变化趋势:二、食——并行于世的中西餐(1)近代西方文化的影响⑴ 中国传统四大菜系:鲁、粤、川、淮扬菜

⑵ 19世纪40年代起,西餐传入中国

⑶ 西方饮食文化的影响:西餐常用原料开始进入

百姓饭桌,西菜西点逐渐成为国人饮食的重要

组成部分(2)受自然物产条件的限制(3)生活习俗的制约因素概况中国传统八大菜系川菜徽菜鲁菜苏菜闽菜湘菜粤菜浙菜西餐开始走入人们的生活中餐和西餐有什么区别?论一论 中方饮食追求美味奉为首要目的,“以味为核心”;西方饮食以营养为最高准则,讲求营养成分,搭配合宜。改革开放前:人们凭票购买改革开放后:人们自由挑选菜篮子工程:丰富的蔬菜、肉蛋、海鲜摆上了百姓的餐桌。三、住——居室建筑的演进 2.鸦片战争后西式建筑最早出现在租界地区 1.近代最典型的是居住大院和里弄住宅

如中国传统的北京四合院 3.居室建筑逐渐西化,中西合璧成为典型特征

一些巨商富贾和大官僚,盖起了“洋楼”。城市住宅中,有电灯和自来水,为广大市民的生活提供了方便。

但是,城市的老式房屋和农村的茅草房仍旧大量存在。完全欧化(花园、别墅)江南水乡传统民居中西合璧(上海的石库门)传统住宅(北京四合院)四、习俗风尚的变革辛亥革命、新文化运动、新中国成立、改革开放(1)见面:

(2)称谓:

(3)婚姻:

(4)葬礼:跪拜、作揖——鞠躬、握手大人、老爷——先生、君厚葬——文明、卫生、简洁父母之命、媒妁之言——自由恋爱因素表现(1)婚姻习俗旧式婚礼新式婚礼根据你平时的了解,古代和近现代的婚姻有哪些不同?1919年”五四”运动前

中国人结婚崇尚红色,新人是绝对不允许穿白色衣服的。 20年代初西方文化的传入,从海外留学归来的先生小姐,不少人已经信奉了基督教,他们一般选择穿婚纱在教堂举行婚礼。蒋介石与宋美玲30年代,新娘穿白色婚纱礼服,新郎穿黑色大礼服。50年代和60、70年代讲究的是阶级斗争和政治挂帅,不能穿婚纱和西服,否则要被说成向往资产阶级生活方式。80年代的人终于又穿上了婚纱和西服。90年代,现在的化装技术可真没得说,连最亲的人也认不出来。 水葬,是一种将死者遗体投于江河湖海的葬法。 天葬,是藏族人民的丧葬习俗,受到国家法律的保护。 土葬,是各个民族都实行过的葬法,汉族历行土葬。迄今在某些少数民族和我国北方地区和 落后的农村地区仍然实行。 火葬,在商代,一些边远民族已经有火葬习俗。后来,受佛教的影响,真正意义上的火葬慢慢盛行。 你知道我国有哪些丧葬形式吗?(2)丧葬礼俗 留辫本是女真人的风俗,满清入关后,多尔衮于顺治二年规定“剃发”之制:限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。可当时许多汉人“宁愿留发不留头,不愿留头不留发”,因不剃发而出现的惨剧现象众多,如“扬州十日,永嘉三屠”等。 民国政府颁布《剪辫通令》规定:男人剪掉辫子,女人禁止缠足,行鞠躬、握手礼等。(3)断发与不缠足运动为什么会出现图片反映的现象?

人民生活水平逐步提高,政府延长节假日休息时间

从图片中看,人们休闲娱乐方式有哪几种?

参加各种体育活动 ,外出旅游

体现了休闲娱乐方式方式的什么特征?

多样化

说明了什么?

生活质量的提高

从图片还可看出,什么新风尚正在形成?

注重环保、讲究卫生、赈济灾区的社会风尚 西装、中山装、旗袍、高跟鞋西餐馆断发、禁缠足、鞠躬、握手、新式婚礼、

简洁葬礼 居住大院、高级公寓、别墅、花园洋房小结思考外因 近代以来我国人民物质生活与习俗为什么会发生如此大的变化?内因鸦片战争后,西方的思想文化、物质文明和生活方式的涌入戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等重大历史事件的推动吸收三次科技革命的成果、改革开放等促进经济的发展,提高社会生产力政治变革经济发展1840年后,“向西方学习”的思潮;

戊戌变法、辛亥革命、改革开放促进人们的思想解放思想解放外来文化(2014年浙江卷)16.从甲图到乙图,表明甲图 清初男子剃发蓄辫 乙图 民国初年男子剪辫A.先进习俗必然取代落后习俗

B.某些生活习俗具有深刻的政治意义

C.专制王朝由强大走向败落的历史命运

D.专制与民主的斗争是一个漫长的过程B(2014年浙江卷)第17题图

右图是20世纪初某报截图,它不能作为直接史料来说明

A.出版业的发展

B.广告业的进步

C.婚姻礼俗之变迁

D.世界文明之演进D(2014年全国新课标1)30.20世纪20年代,上海成为中国电影的制作中心,当时在上海放映的各种影片中,外国片与国产片比例约为2:1;而在北京和天津,这一比例高达5:1甚至6:1。上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的应是 A.外国电影的制作水平较高

B.京津民众对外来事物更具热情 C.中国电影拷贝流通税费重

D.上海民众的社会心态更为开放C

和社会习俗的变迁 请思考:在你的印象中,哪些是物质生活和社会习俗的反映?物质生活:

社会习俗:衣 食 住 行婚丧嫁娶、社会风尚……近代中国服饰变革(男装)

鸦片战争后到新中国成立长袍马褂——近代男子的通常服饰西装——鸦片战争后传入中国,中华民国成立后流行开来 国人将其与中国传统的长袍马褂进行融合,创造出一种中西合璧的穿着来:绸缎长袍、西服裤,头顶圆形礼帽,足上是一双乌黑油亮的牛皮鞋。当然,这样的装束大多是有身份、有地位的大人物的时尚,如一些国民党的要员、大商人、大银行家等。 大学生和大中学校的老师,则多是上身穿长袍、下身穿西式裤子、脚穿布鞋。到民国中后期,这么一种穿着打扮,俨然已经成了知识分子的标志性服装。 孙中山综合中西服饰的特点,设计出一种直翻领有袋盖的四贴袋服装,取名中山装。此后中山装大为流行。 中山装礼义廉耻以文治国立法、司法、行政、考试、监督五权分立三民

主义你知道中山装造型的的思想和政治含义吗? 在国外一些大场合,我从来都是穿唐装、中山装。我想告诉所有人,我很骄傲,我是中国人。可能因为这点,所以香港大使、申奥大使都找我来做……我很传统,不希望忘记自己的文化。

——成龙1919年5月,湖南省立师范学校湘潭学友会合影(中左三为毛泽东)土洋并存,中西合璧——半殖民地半封建社会(社会剧变)观察此相片归纳解放前近代服饰的特征及成因鸦片战争前的旗袍改良后的旗袍旗袍的变化体现劳动人民当家作主,

体现了新中国的政权性质。

体现了建国初积极向上的精神面貌

体现了中苏两国的良好关系。工农装流行----列宁装流行----50年代的时尚新中国成立到改革开放前 “做套列宁装,留着结婚穿”是20世纪50年代初年轻人中流行的一句顺口溜。60年代的流行——绿军装 “文化大革命”时期——在“红色革命” 主旋律的影响下,全国着装表现出明显的军事化特征,即所谓“中华儿女多奇志,不爱红装爱武装”。改革开放以来的服饰,请给它起个主题吧!改革开放以后由拘谨、保守、呆板、等级森严逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。 变化趋势:二、食——并行于世的中西餐(1)近代西方文化的影响⑴ 中国传统四大菜系:鲁、粤、川、淮扬菜

⑵ 19世纪40年代起,西餐传入中国

⑶ 西方饮食文化的影响:西餐常用原料开始进入

百姓饭桌,西菜西点逐渐成为国人饮食的重要

组成部分(2)受自然物产条件的限制(3)生活习俗的制约因素概况中国传统八大菜系川菜徽菜鲁菜苏菜闽菜湘菜粤菜浙菜西餐开始走入人们的生活中餐和西餐有什么区别?论一论 中方饮食追求美味奉为首要目的,“以味为核心”;西方饮食以营养为最高准则,讲求营养成分,搭配合宜。改革开放前:人们凭票购买改革开放后:人们自由挑选菜篮子工程:丰富的蔬菜、肉蛋、海鲜摆上了百姓的餐桌。三、住——居室建筑的演进 2.鸦片战争后西式建筑最早出现在租界地区 1.近代最典型的是居住大院和里弄住宅

如中国传统的北京四合院 3.居室建筑逐渐西化,中西合璧成为典型特征

一些巨商富贾和大官僚,盖起了“洋楼”。城市住宅中,有电灯和自来水,为广大市民的生活提供了方便。

但是,城市的老式房屋和农村的茅草房仍旧大量存在。完全欧化(花园、别墅)江南水乡传统民居中西合璧(上海的石库门)传统住宅(北京四合院)四、习俗风尚的变革辛亥革命、新文化运动、新中国成立、改革开放(1)见面:

(2)称谓:

(3)婚姻:

(4)葬礼:跪拜、作揖——鞠躬、握手大人、老爷——先生、君厚葬——文明、卫生、简洁父母之命、媒妁之言——自由恋爱因素表现(1)婚姻习俗旧式婚礼新式婚礼根据你平时的了解,古代和近现代的婚姻有哪些不同?1919年”五四”运动前

中国人结婚崇尚红色,新人是绝对不允许穿白色衣服的。 20年代初西方文化的传入,从海外留学归来的先生小姐,不少人已经信奉了基督教,他们一般选择穿婚纱在教堂举行婚礼。蒋介石与宋美玲30年代,新娘穿白色婚纱礼服,新郎穿黑色大礼服。50年代和60、70年代讲究的是阶级斗争和政治挂帅,不能穿婚纱和西服,否则要被说成向往资产阶级生活方式。80年代的人终于又穿上了婚纱和西服。90年代,现在的化装技术可真没得说,连最亲的人也认不出来。 水葬,是一种将死者遗体投于江河湖海的葬法。 天葬,是藏族人民的丧葬习俗,受到国家法律的保护。 土葬,是各个民族都实行过的葬法,汉族历行土葬。迄今在某些少数民族和我国北方地区和 落后的农村地区仍然实行。 火葬,在商代,一些边远民族已经有火葬习俗。后来,受佛教的影响,真正意义上的火葬慢慢盛行。 你知道我国有哪些丧葬形式吗?(2)丧葬礼俗 留辫本是女真人的风俗,满清入关后,多尔衮于顺治二年规定“剃发”之制:限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。可当时许多汉人“宁愿留发不留头,不愿留头不留发”,因不剃发而出现的惨剧现象众多,如“扬州十日,永嘉三屠”等。 民国政府颁布《剪辫通令》规定:男人剪掉辫子,女人禁止缠足,行鞠躬、握手礼等。(3)断发与不缠足运动为什么会出现图片反映的现象?

人民生活水平逐步提高,政府延长节假日休息时间

从图片中看,人们休闲娱乐方式有哪几种?

参加各种体育活动 ,外出旅游

体现了休闲娱乐方式方式的什么特征?

多样化

说明了什么?

生活质量的提高

从图片还可看出,什么新风尚正在形成?

注重环保、讲究卫生、赈济灾区的社会风尚 西装、中山装、旗袍、高跟鞋西餐馆断发、禁缠足、鞠躬、握手、新式婚礼、

简洁葬礼 居住大院、高级公寓、别墅、花园洋房小结思考外因 近代以来我国人民物质生活与习俗为什么会发生如此大的变化?内因鸦片战争后,西方的思想文化、物质文明和生活方式的涌入戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等重大历史事件的推动吸收三次科技革命的成果、改革开放等促进经济的发展,提高社会生产力政治变革经济发展1840年后,“向西方学习”的思潮;

戊戌变法、辛亥革命、改革开放促进人们的思想解放思想解放外来文化(2014年浙江卷)16.从甲图到乙图,表明甲图 清初男子剃发蓄辫 乙图 民国初年男子剪辫A.先进习俗必然取代落后习俗

B.某些生活习俗具有深刻的政治意义

C.专制王朝由强大走向败落的历史命运

D.专制与民主的斗争是一个漫长的过程B(2014年浙江卷)第17题图

右图是20世纪初某报截图,它不能作为直接史料来说明

A.出版业的发展

B.广告业的进步

C.婚姻礼俗之变迁

D.世界文明之演进D(2014年全国新课标1)30.20世纪20年代,上海成为中国电影的制作中心,当时在上海放映的各种影片中,外国片与国产片比例约为2:1;而在北京和天津,这一比例高达5:1甚至6:1。上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的应是 A.外国电影的制作水平较高

B.京津民众对外来事物更具热情 C.中国电影拷贝流通税费重

D.上海民众的社会心态更为开放C

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 第1课 农业的主要耕作方式和土地制度

- 第2课 精耕细作的传统农业

- 第3课 享誉世界的手工业

- 第4课 商业的发展

- 第5课 资本主义萌芽的缓慢发展

- 第二单元 近代中国资本主义的曲折发展

- 第6课 近代中国经济结构的变动

- 第7课 民族资本主义的曲折发展

- 第三单元 中国特色社会主义建设的道路

- 第8课 中国社会主义建设道路的探索

- 第9课 社会主义市场经济体制的建立

- 第10课 对外开放格局的初步形成

- 第四单元 中国近现代社会生活的变迁

- 第11课 物质生活和社会习俗的变迁

- 第12课 日益进步的交通和通信工具

- 第13课 大众传媒的发展

- 第五单元 资本主义世界市场的形成和发展

- 第14课 新航路的开辟

- 第15课 殖民扩张与掠夺

- 第16课 欧美的工业革命

- 第六单元 资本主义运行机制的调节

- 第17课 空前严重的资本主义世界经济危机

- 第18课 罗斯福新政

- 第19课 当代资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 第20课 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 第21课 战后的经济改革与挫折

- 第八单元 当今世界经济的全球化趋势

- 第22课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第23课 世界经济区域集团化的发展

- 第24课 世界经济的全球化趋势