第四单元欣赏《春节序曲》教学设计-2025-2026学年七年级上《音乐》西大版(2024)

文档属性

| 名称 | 第四单元欣赏《春节序曲》教学设计-2025-2026学年七年级上《音乐》西大版(2024) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2025-08-24 17:44:30 | ||

图片预览

文档简介

《春节序曲》教学设计

一、教学年级

七年级上册

二、教材分析

《春节序曲》是作曲家、指挥家、音乐理论家李焕之创作的管弦乐作品《春节组曲》中的第一乐章,它以浓郁的民族风格展现了春节期间热烈欢快的庆祝场景。乐曲采用了民间音乐素材,旋律优美流畅,节奏明快且富有变化,通过多种乐器的组合与交织,营造出热闹非凡的节日氛围,在和声、配器等方面展现出丰富的音乐表现力。

学习内容

欣赏管弦乐《春节序曲》

四、学情分析

七年级上学期的学生处于从基础乐理向更复杂音乐概念过渡的阶段,他们开始接触乐器演奏、合唱和音乐创作,对多元音乐风格充满好奇与兴趣,尤其易被情感鲜明、形象生动的音乐吸引,渴望通过音乐自我表达寻求情感共鸣,具备巨大的音乐学习潜力。教师需通过引入地方音乐文化、互动式课堂和实践活动等丰富多样的教学方法,激发学生的音乐潜能,增强他们对音乐的理解与热爱,提高音乐鉴赏能力、节奏感及团队协作精神。

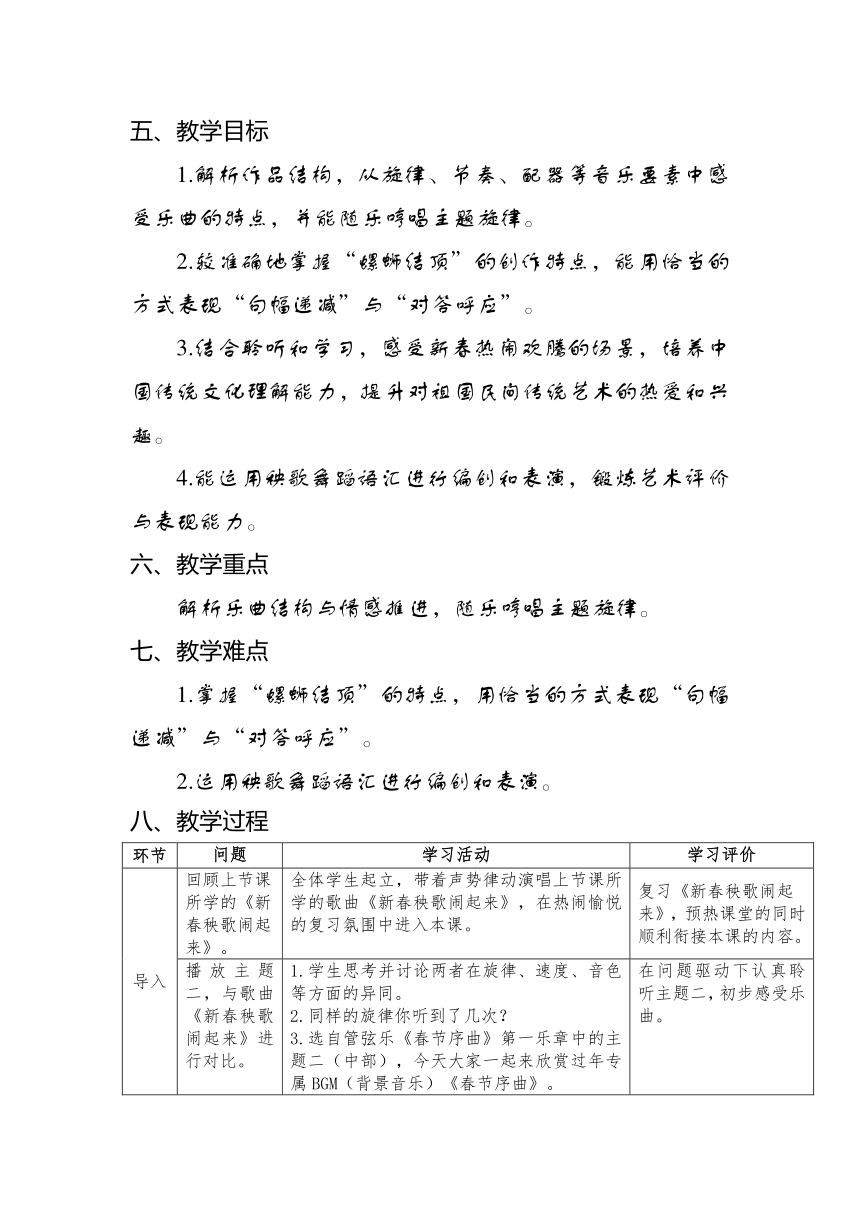

五、教学目标

1.解析作品结构,从旋律、节奏、配器等音乐要素中感受乐曲的特点,并能随乐哼唱主题旋律。

2.较准确地掌握“螺蛳结顶”的创作特点,能用恰当的方式表现“句幅递减”与“对答呼应”。

3.结合聆听和学习,感受新春热闹欢腾的场景,培养中国传统文化理解能力,提升对祖国民间传统艺术的热爱和兴趣。

4.能运用秧歌舞蹈语汇进行编创和表演,锻炼艺术评价与表现能力。

六、教学重点

解析乐曲结构与情感推进,随乐哼唱主题旋律。

七、教学难点

1.掌握“螺蛳结顶”的特点,用恰当的方式表现“句幅递减”与“对答呼应”。

2.运用秧歌舞蹈语汇进行编创和表演。

八、教学过程

环节 问题 学习活动 学习评价

导入 回顾上节课所学的《新春秧歌闹起来》。 全体学生起立,带着声势律动演唱上节课所学的歌曲《新春秧歌闹起来》,在热闹愉悦的复习氛围中进入本课。 复习《新春秧歌闹起来》,预热课堂的同时顺利衔接本课的内容。

播放主题二,与歌曲《新春秧歌闹起来》进行对比。 1.学生思考并讨论两者在旋律、速度、音色等方面的异同。 2.同样的旋律你听到了几次? 3.选自管弦乐《春节序曲》第一乐章中的主题二(中部),今天大家一起来欣赏过年专属BGM(背景音乐)《春节序曲》。 在问题驱动下认真聆听主题二,初步感受乐曲。

乐曲学习 复听主题二,分析乐器配器变化和情绪表达。 1.该部分结构为乐段,为乐曲中的主题二,表现秧歌“小场”舞蹈。主题旋律出现了3次。 2.复听主题二。教师拿出丝巾和球,让学生选择哪一个更适合表现这段音乐的情绪。 3.教师指导学生抛传丝巾来感受音乐。 4.学生与教师交流总结主题二,情绪舒缓、柔和、亲切,双簧管、大提琴、小提琴和小号逐层奏出,音乐织体逐渐丰富。 5.主题二表现了节日中相互祝福问候,抒发了人们对幸福生活和美好明天的憧憬。 6.教师在板书中标示出曲式结构“主题二”和“主题旋律重复3次”。 学生能对主题二的结构和情绪表达有清晰的认知,以及通过对比了解到主题旋律在民歌和管弦乐中不同的表达方式产生的不同效果。

了解作品创作背景及作曲家。 初步了解作品创作背景及作曲家的基本信息。 《春节序曲》是作曲家、指挥家、音乐理论家李焕之先生创作的管弦乐作品《春节组曲》中第一乐章《春节序曲》,正式名称为《序曲——大秧歌》。作品展现了当年革命根据地人们在春节同歌共舞的欢腾场景以及团结有爱的情景。 能初步了解作品基本信息。

1.初听全曲,分析作品由几个部分构成? 2.你在哪些场景听过这个音乐作品? 1.初次聆听,让学生对作品整体有初步的印象,并尝试对乐曲结构进行初步分析。 2.提示学生在听到主题二时举手示意,并用数字手势表示出主题旋律的每一次重复。 对乐曲有初步印象,同时加深对主题二的记忆。

1.聆听引子一,细心感受其中的情绪,你能够想象出什么样的场景? 2.这样的情绪是由哪些音乐要素体现的? 引子一情绪欢快,展现了秧歌“过街”的场景。 2.乐队与锣鼓合奏,弦乐明亮流畅,速度明快,锣鼓声体现出稳定的状态,铜管乐器支撑整段主题。 3.学生跟谱复听,并小声用“Bong”跟唱。 4.教师继续带领学生跟唱引子一旋律,找2—4位学生上台体验演示钹和鼓,同时指引其他学生用拍手来表现出旋律重拍的位置。 5.教师在板书中标示出曲式结构“引子一”。 了解旋律特点,能够准确且流畅识唱曲谱。

1.聆听引子二,思考与引子一有无异同。 2.引子二运用了哪些乐器? 3.引子二旋律有何特点? 1.引子二延续引子一欢快热烈的情绪,充满动感的节奏。 2.引子二由木管乐器和乐队合奏。 3.教师用慢速范唱引子二旋律,学生认真聆听并相互交流,找出引子二的旋律特点。旋律运用“螺蛳结顶”的音乐创作技法,乐句上下对答,彼此呼应,句幅逐渐缩减,情绪逐渐高涨。 4.教师唱前半句,学生对答后半句,并用拍掌模仿锣鼓节奏,加深对“螺蛳结顶”的认识。 5.教师引导学生运用螺丝结顶技法续写旋律片段“”。 6.教师在板书中标示出曲式结构“引子二”。 通过自主思考分析,发现旋律特点,认知螺蛳结顶作曲技法,并初步尝试运用螺蛳结顶续写旋律。

1.聆听主题一,思考情绪如何。 2.本段开头相似的旋律出现几次? 3.运用了哪些乐器,演奏有何特点? 1.乐曲的主题一表现了秧歌“大场”舞蹈,与主题二“小场”舞蹈形成对比,全段洋溢着节日里街市舞动秧歌的欢腾场景。 2.开头旋律出现了3次,教师找2位同学在黑板上画出各乐句旋律图谱, 3.学生一边用手指在空中画出旋律走向,一边用“La”哼唱主题旋律,教师及时对连音与顿音的处理进行解析和评价。 4.长笛和单簧管主奏,弦乐运用拨奏表现出舞蹈节奏,音色和节奏变化使音乐变得柔美舒畅,将秧歌舞蹈中的动作变化表现得活灵活现。 5.教师在板书中标示出曲式结构“主题一”。 熟悉主题旋律走向,知晓连音与顿音的特点,加深对木管乐器的辨识及音色记忆,以及了解演奏方式、音色和节奏变化对音乐色彩和情绪的影响。

1.聆听主题一变奏,思考与上一段有什么相似点。 2.主题一变奏情绪如何? 1.教师引导学生从旋律上与主题一对比观察变奏的特点,并圈出主干音。 2.主题一变奏速度较快,音群密集,整体气氛越来越热烈。 3.主题一变奏将引子中的旋律综合发展穿插其中,热烈而跳跃。 4.教师在板书的曲式结构中书写“主题一变奏”。 在听辨和观察过程中,初步认识“变奏”作曲技法。

复听主题二。 学生小声跟唱,复习主题二。 能完整流畅演唱主题旋律。

1.聆听再现部A1,思考听到了哪段熟悉的旋律。 2.哪位同学还记得这些旋律,是否能哼唱? 1.再现部分再现了引子和乐曲A部分的主题,合奏中加入打击乐器,在及其热烈的高潮中结束全曲。 2.教师带领学生一起哼唱,重温引子和A部分旋律。 3.教师在板书的曲式结构上加上“再现部A1”。 能对主要主题旋律有所记忆。

完整聆听 复听全曲。 该曲借用民歌表达了怎样的情感? 3.《春节序曲》传播至今的原因有哪些? 1.完整聆听全曲。聆听全曲的同时,学生在每段出现的时候举手示意,可以小声哼唱。 2.《春节序曲》中部采用《二月里来打过春》这一旋律,既是对中国传统文化的致敬,也是作曲家个人经历与情感的真实写照,更是对节日欢乐气氛的艺术再现。 3.播放以《春节序曲》为背景音乐的视频。找一位学生朗诵:每至春节,《春节序曲》便会萦绕于耳畔。当其旋律悠然响起时,脑海中浮现出的是一幅热烈欢腾、龙腾虎跃的盛世画卷;而眼前所见,则是灯笼高悬、饺子飘香的万家团圆之景。 深化对乐曲结构和情感的理解,熟悉每段主题旋律。

拓展延伸 春节情境编创。 1.复习秧歌基本动作“十字步”。 2.以春节集市上的秧歌表演前、中、后的热闹场景为主题进行编创。每组学生展开讨论,分别扮演集市中的不同角色(如小摊贩、孩童、行人、舞者等),自由组合秧歌音乐与舞步,要求整组共同参与表演。 体验社会生活中的音乐现象,展现新春佳节热烈欢腾、喜气洋洋的景象。

总结 总结梳理本课内容。 1.教师总结本课的教学内容,包括歌曲结构、作曲技法、情感特点等。 2.教师展示《春节序曲》入选嫦娥一号月球探测卫星播放曲目荣誉证书,强调《春节序曲》是被称为“连接着年、家与游子之心”的作品。它不仅承载着浓厚的文化底蕴,也成为连接每一个中华儿女心中对家的眷恋和对新春祝福的情感纽带。 回顾梳理,情感升华。

一、教学年级

七年级上册

二、教材分析

《春节序曲》是作曲家、指挥家、音乐理论家李焕之创作的管弦乐作品《春节组曲》中的第一乐章,它以浓郁的民族风格展现了春节期间热烈欢快的庆祝场景。乐曲采用了民间音乐素材,旋律优美流畅,节奏明快且富有变化,通过多种乐器的组合与交织,营造出热闹非凡的节日氛围,在和声、配器等方面展现出丰富的音乐表现力。

学习内容

欣赏管弦乐《春节序曲》

四、学情分析

七年级上学期的学生处于从基础乐理向更复杂音乐概念过渡的阶段,他们开始接触乐器演奏、合唱和音乐创作,对多元音乐风格充满好奇与兴趣,尤其易被情感鲜明、形象生动的音乐吸引,渴望通过音乐自我表达寻求情感共鸣,具备巨大的音乐学习潜力。教师需通过引入地方音乐文化、互动式课堂和实践活动等丰富多样的教学方法,激发学生的音乐潜能,增强他们对音乐的理解与热爱,提高音乐鉴赏能力、节奏感及团队协作精神。

五、教学目标

1.解析作品结构,从旋律、节奏、配器等音乐要素中感受乐曲的特点,并能随乐哼唱主题旋律。

2.较准确地掌握“螺蛳结顶”的创作特点,能用恰当的方式表现“句幅递减”与“对答呼应”。

3.结合聆听和学习,感受新春热闹欢腾的场景,培养中国传统文化理解能力,提升对祖国民间传统艺术的热爱和兴趣。

4.能运用秧歌舞蹈语汇进行编创和表演,锻炼艺术评价与表现能力。

六、教学重点

解析乐曲结构与情感推进,随乐哼唱主题旋律。

七、教学难点

1.掌握“螺蛳结顶”的特点,用恰当的方式表现“句幅递减”与“对答呼应”。

2.运用秧歌舞蹈语汇进行编创和表演。

八、教学过程

环节 问题 学习活动 学习评价

导入 回顾上节课所学的《新春秧歌闹起来》。 全体学生起立,带着声势律动演唱上节课所学的歌曲《新春秧歌闹起来》,在热闹愉悦的复习氛围中进入本课。 复习《新春秧歌闹起来》,预热课堂的同时顺利衔接本课的内容。

播放主题二,与歌曲《新春秧歌闹起来》进行对比。 1.学生思考并讨论两者在旋律、速度、音色等方面的异同。 2.同样的旋律你听到了几次? 3.选自管弦乐《春节序曲》第一乐章中的主题二(中部),今天大家一起来欣赏过年专属BGM(背景音乐)《春节序曲》。 在问题驱动下认真聆听主题二,初步感受乐曲。

乐曲学习 复听主题二,分析乐器配器变化和情绪表达。 1.该部分结构为乐段,为乐曲中的主题二,表现秧歌“小场”舞蹈。主题旋律出现了3次。 2.复听主题二。教师拿出丝巾和球,让学生选择哪一个更适合表现这段音乐的情绪。 3.教师指导学生抛传丝巾来感受音乐。 4.学生与教师交流总结主题二,情绪舒缓、柔和、亲切,双簧管、大提琴、小提琴和小号逐层奏出,音乐织体逐渐丰富。 5.主题二表现了节日中相互祝福问候,抒发了人们对幸福生活和美好明天的憧憬。 6.教师在板书中标示出曲式结构“主题二”和“主题旋律重复3次”。 学生能对主题二的结构和情绪表达有清晰的认知,以及通过对比了解到主题旋律在民歌和管弦乐中不同的表达方式产生的不同效果。

了解作品创作背景及作曲家。 初步了解作品创作背景及作曲家的基本信息。 《春节序曲》是作曲家、指挥家、音乐理论家李焕之先生创作的管弦乐作品《春节组曲》中第一乐章《春节序曲》,正式名称为《序曲——大秧歌》。作品展现了当年革命根据地人们在春节同歌共舞的欢腾场景以及团结有爱的情景。 能初步了解作品基本信息。

1.初听全曲,分析作品由几个部分构成? 2.你在哪些场景听过这个音乐作品? 1.初次聆听,让学生对作品整体有初步的印象,并尝试对乐曲结构进行初步分析。 2.提示学生在听到主题二时举手示意,并用数字手势表示出主题旋律的每一次重复。 对乐曲有初步印象,同时加深对主题二的记忆。

1.聆听引子一,细心感受其中的情绪,你能够想象出什么样的场景? 2.这样的情绪是由哪些音乐要素体现的? 引子一情绪欢快,展现了秧歌“过街”的场景。 2.乐队与锣鼓合奏,弦乐明亮流畅,速度明快,锣鼓声体现出稳定的状态,铜管乐器支撑整段主题。 3.学生跟谱复听,并小声用“Bong”跟唱。 4.教师继续带领学生跟唱引子一旋律,找2—4位学生上台体验演示钹和鼓,同时指引其他学生用拍手来表现出旋律重拍的位置。 5.教师在板书中标示出曲式结构“引子一”。 了解旋律特点,能够准确且流畅识唱曲谱。

1.聆听引子二,思考与引子一有无异同。 2.引子二运用了哪些乐器? 3.引子二旋律有何特点? 1.引子二延续引子一欢快热烈的情绪,充满动感的节奏。 2.引子二由木管乐器和乐队合奏。 3.教师用慢速范唱引子二旋律,学生认真聆听并相互交流,找出引子二的旋律特点。旋律运用“螺蛳结顶”的音乐创作技法,乐句上下对答,彼此呼应,句幅逐渐缩减,情绪逐渐高涨。 4.教师唱前半句,学生对答后半句,并用拍掌模仿锣鼓节奏,加深对“螺蛳结顶”的认识。 5.教师引导学生运用螺丝结顶技法续写旋律片段“”。 6.教师在板书中标示出曲式结构“引子二”。 通过自主思考分析,发现旋律特点,认知螺蛳结顶作曲技法,并初步尝试运用螺蛳结顶续写旋律。

1.聆听主题一,思考情绪如何。 2.本段开头相似的旋律出现几次? 3.运用了哪些乐器,演奏有何特点? 1.乐曲的主题一表现了秧歌“大场”舞蹈,与主题二“小场”舞蹈形成对比,全段洋溢着节日里街市舞动秧歌的欢腾场景。 2.开头旋律出现了3次,教师找2位同学在黑板上画出各乐句旋律图谱, 3.学生一边用手指在空中画出旋律走向,一边用“La”哼唱主题旋律,教师及时对连音与顿音的处理进行解析和评价。 4.长笛和单簧管主奏,弦乐运用拨奏表现出舞蹈节奏,音色和节奏变化使音乐变得柔美舒畅,将秧歌舞蹈中的动作变化表现得活灵活现。 5.教师在板书中标示出曲式结构“主题一”。 熟悉主题旋律走向,知晓连音与顿音的特点,加深对木管乐器的辨识及音色记忆,以及了解演奏方式、音色和节奏变化对音乐色彩和情绪的影响。

1.聆听主题一变奏,思考与上一段有什么相似点。 2.主题一变奏情绪如何? 1.教师引导学生从旋律上与主题一对比观察变奏的特点,并圈出主干音。 2.主题一变奏速度较快,音群密集,整体气氛越来越热烈。 3.主题一变奏将引子中的旋律综合发展穿插其中,热烈而跳跃。 4.教师在板书的曲式结构中书写“主题一变奏”。 在听辨和观察过程中,初步认识“变奏”作曲技法。

复听主题二。 学生小声跟唱,复习主题二。 能完整流畅演唱主题旋律。

1.聆听再现部A1,思考听到了哪段熟悉的旋律。 2.哪位同学还记得这些旋律,是否能哼唱? 1.再现部分再现了引子和乐曲A部分的主题,合奏中加入打击乐器,在及其热烈的高潮中结束全曲。 2.教师带领学生一起哼唱,重温引子和A部分旋律。 3.教师在板书的曲式结构上加上“再现部A1”。 能对主要主题旋律有所记忆。

完整聆听 复听全曲。 该曲借用民歌表达了怎样的情感? 3.《春节序曲》传播至今的原因有哪些? 1.完整聆听全曲。聆听全曲的同时,学生在每段出现的时候举手示意,可以小声哼唱。 2.《春节序曲》中部采用《二月里来打过春》这一旋律,既是对中国传统文化的致敬,也是作曲家个人经历与情感的真实写照,更是对节日欢乐气氛的艺术再现。 3.播放以《春节序曲》为背景音乐的视频。找一位学生朗诵:每至春节,《春节序曲》便会萦绕于耳畔。当其旋律悠然响起时,脑海中浮现出的是一幅热烈欢腾、龙腾虎跃的盛世画卷;而眼前所见,则是灯笼高悬、饺子飘香的万家团圆之景。 深化对乐曲结构和情感的理解,熟悉每段主题旋律。

拓展延伸 春节情境编创。 1.复习秧歌基本动作“十字步”。 2.以春节集市上的秧歌表演前、中、后的热闹场景为主题进行编创。每组学生展开讨论,分别扮演集市中的不同角色(如小摊贩、孩童、行人、舞者等),自由组合秧歌音乐与舞步,要求整组共同参与表演。 体验社会生活中的音乐现象,展现新春佳节热烈欢腾、喜气洋洋的景象。

总结 总结梳理本课内容。 1.教师总结本课的教学内容,包括歌曲结构、作曲技法、情感特点等。 2.教师展示《春节序曲》入选嫦娥一号月球探测卫星播放曲目荣誉证书,强调《春节序曲》是被称为“连接着年、家与游子之心”的作品。它不仅承载着浓厚的文化底蕴,也成为连接每一个中华儿女心中对家的眷恋和对新春祝福的情感纽带。 回顾梳理,情感升华。

同课章节目录