江西省全南中学2024—2025学年度高二下学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省全南中学2024—2025学年度高二下学期期末考试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-25 18:12:47 | ||

图片预览

文档简介

江西省全南中学2024-——2025年第二学期期末考试高二年级历史试卷

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1. “发现美洲”等于发现了美食天堂。美洲的农作物,如烟草、玉米、马铃薯,甜菊、花生、西红柿传到欧洲、亚洲和非洲,并使饮食有滋有味。对这一现象解读正确的是()

A. 欧洲的本土作物在全球范围内广泛传播

B. 工业化带来的粮食增长使世界人口激增

C. 物种交流有利于改善世界各地的饮食结构

D. 粮食作物是早期亚欧贸易的主要交易品种

2. 有学者指出“工厂制度的一个好处就在于,它提供了、也必须提供稳定的就业岗位,因而提高了消费的稳定性。1790-1830年间,工厂生产活动迅速提高。更多的人既作为生产者、也作为消费者从工厂制度中得到了好处。”该学者强调工厂制度( )

A. 改善了工人阶级的处境 B. 推动了社会生产的发展

C. 促进了社会分工的细化 D. 引发了生产组织的变革

3. 公元前22-公元前21世纪,两河流域出现了经营借贷的商人,神庙、宫廷也从事放贷业务;公元前16-公元前11世纪,古埃及出现了较为完备的借贷合约;公元前4世纪,古希腊出现了汇票的雏形;中国古代《周礼》中已经有了借贷纠纷的记载。由此可知()

A. 信贷在日常生活中扮演重要角色

B. 信贷改变人们的生活方式及观念

C. 信贷便利了交换成为财富象征

D. 世界主要文明区域早已出现信贷

4. 马尼拉大帆船贸易是指1565年至1815年的250年间,往来于西班牙殖民地的马尼拉(菲律宾)与阿卡普尔科(墨西哥)之间的航运贸易。马尼拉大帆船的货物主要来源于中国,以风靡全球的中国丝绸为最。大量的丝织品通过马尼拉大帆船运往南美及欧洲市场;与此同时,产自西属拉美的白银则大量流入中国。对此解读合理的是,当时( )

A. 中国传统的朝贡贸易得以发展 B. 中国传统经济有一定竞争力

C. 西方殖民扩张开启了中欧交往 D. 中国对外贸易格局发生逆转

5. 公元前5世纪,包括雅典在内的许多希腊城市都以方格形道路网划分街坊,贫富住户混住在同一街区,市政广场、议事大厅、神庙、体育场等公共活动空间位于城市中心。这种城市规划( )

A. 体现了希腊城市政治功能的强大 B. 表明居民真正实现当家作主

C. 有利于雅典城邦民主政治的发展 D. 说明雅典公民生活受到限制

6. 2014年7月,中国在海外承建的第一条高铁,土耳其的伊安高铁二期工程顺利通车。该工程全长158公里,设计时速250公里。通车后,乘列车由安卡拉到达伊斯坦布尔(庞蒂克区)的时间大大缩短。伊安高铁的建设得益于( )

A. 日本“东海道新干线”的成功示范 B. 中国高铁的核心技术跃居世界第一

C. 中国高铁积极实施“走出去”战略 D. 中国是第一个商业运营高铁的国家

7. 20世纪50年代至70年代,脊髓灰质炎是当时威胁全球的疾病之一。1956年1月,苏联派斯莫罗廷采夫、楚马科夫等人前往美国与索尔克和萨宾等几位美国科学家进行交流。同年6月,萨宾在美国国务院授权下,前往苏联一起研究活病毒疫苗。几年后,苏联研究获得成功,并推动了美国大规模的临床试验。今天口服脊髓灰质炎疫苗症努力在全球根除这种疾病。由此可见( )

A. 疫情推动意识形态改变 B. 公共卫生政治化促进医学发展

C. 防疫需要加强全球合作 D. 政治格局的变动影响防疫成效

8. “执子之手,与子偕老”、“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”、“海内存知己,天涯若比邻”、“谁言寸草心,报得三春晖”等诗句流淌着中华文化的基因。这些诗句反映了中华文化

A. 道法自然 B. 家国情怀 C. 人文精神 D. 自强不息

9. 古代美洲地区与亚欧大陆长期隔离,但印第安文明享誉中外,其中以玛雅文明、阿兹特克文明和印加文明为代表,但是到了16世纪,三大印第安文明相继灭亡,造成这一结果的共同原因是

A. 内部人民起义 B. 殖民者入侵

C. 内乱分裂 D. 政治腐败

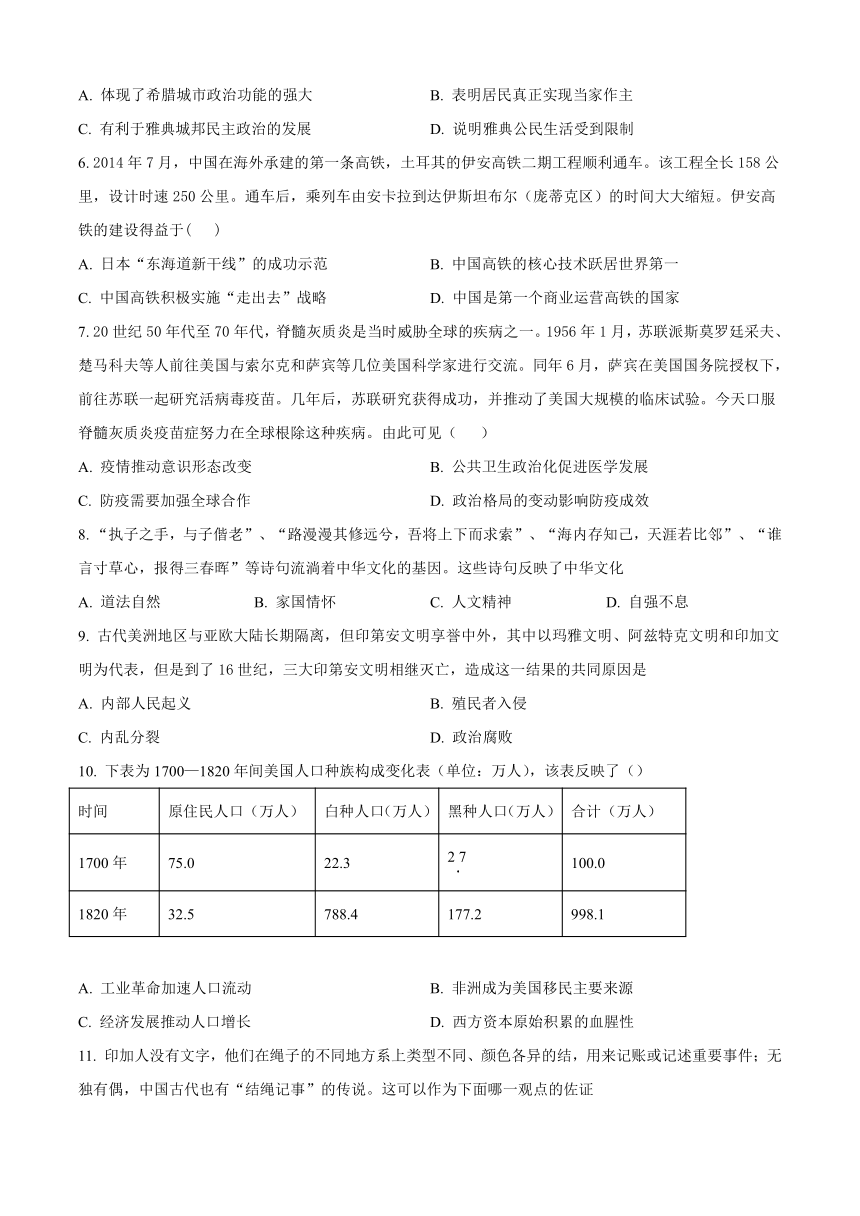

10. 下表为1700—1820年间美国人口种族构成变化表(单位:万人),该表反映了()

时间 原住民人口(万人) 白种人口(万人) 黑种人口(万人) 合计(万人)

1700年 75.0 22.3 27 100.0

1820年 32.5 788.4 177.2 998.1

A. 工业革命加速人口流动 B. 非洲成为美国移民主要来源

C. 经济发展推动人口增长 D. 西方资本原始积累的血腥性

11. 印加人没有文字,他们在绳子的不同地方系上类型不同、颜色各异的结,用来记账或记述重要事件;无独有偶,中国古代也有“结绳记事”的传说。这可以作为下面哪一观点的佐证

A. 文化具有传承性 B. 文化具有共通性

C. 文化具有民族性 D. 文化具有多元性

12. 二战后,埃及、肯尼亚、坦桑尼亚等国虽使用英语或法语,但都规定以本土语言为官方语言;新加坡、韩国等有着儒家文化背景的国家,重视发扬宽容和谐、吃苦耐劳和社会为先等精神,同时也注意吸收西方文化精华。这些现象说明二战后( )

A. 全球化促使各国文化同质化 B. 西方国家的优势地位得到加强

C. 全球化和多样性的共同发展 D. 第三世界崛起改变了世界格局

13. 西亚文明从两河流域南部向周边地区扩张。下列史实能够印证这一特征是

①古巴比伦王国首次统一两河流域 ②古希腊向地中海和黑海周边殖民

③亚述一度征服埃及 ④埃及文明扩展到巴勒斯坦

A. ①③ B. ②③④ C. ③④ D. ①②③

14. “文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神。”因此对文物的保护

①应以历史的真实性为第一要义

②坚持开发为主,获取经济价值

③让文物“躲进小楼”“深藏深宫”

④国际社会有责任提供集体性援助

A. ①②③ B. ①②④ C. ①④ D. ③④

15. 商鞅认为“欲农富其国者,境内之食必贵”。因此,他第二次变法时只向农夫普遍授田,对于从事商贾技艺者不授田,这些人需要靠购买粮食解决吃饭问题。商鞅推行授田法()

A. 旨在维护宗法分封制度 B. 保护了小农经济的发展

C. 导致商人操纵粮食价格 D. 突破“工商食官”局面

16. 古语云:“天垂象,圣人则之。”汉代,天人感应、阴阳灾异思潮广泛流行,天文学的观测和研究也取得了重大进展。据此可知,汉代天文学发展的主要原因是( )

A. 集权政治的需要 B. 农耕经济的发展

C. 气象物候的变化 D. 学术争鸣的活跃

二、非选择题(本题共4小题,共52分)

17. [上海“半边缘”地区]

材料一 19世纪中叶至20世纪中叶,在工业全球化时代形成了以工业化国家为“中心”,落后的农业国家为“边缘”的世界经济格局。在中心和边缘的交往、运作中,介于两者之间生长出一种“半边缘”的社会经济形态……确立“半边缘”市场是列强实现“中心—边缘”世界体系的重要战略。为了建立和维护“半边缘”秩序,资本主义列强对上海这个“半边缘”地区进行了一系列的“建设”,一方面健全“半边缘”秩序,另一方面有意无意地遏止“半边缘”向“中心”或“亚中心”发展。

——摘编自樊卫国《上海经济兴起之若干分析 1870-1941》

材料二 列强竭力把上海“建设”成为推销工业品和征购原材料的中心,而市场一旦发育,自有它内在的发展要求和发展规律,这种市场力量不是“中心”的资本主义国家可以随心所欲摆布的。列强在营造“半边缘”市场的时候自觉或不自觉地改变了中国的经济结构和经济形态,刺激了中国新的经济成分的产生和生长。客观的市场力量与中国自身的发展要求结合成为上海现代经济兴起的内在动力。

——摘编自刘佛丁、王玉茹著《中国近代的市场发育与经济增长》

(1)结合材料一及所学知识,分析上海“半边缘”地区形成的原因,并指出资本主义列强对上海地区进行一系列“建设”的具体内容。

(2)结合材料二及所学知识,简述列强对上海“半边缘”市场营造的影响。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一2024年7月,联合国教科文组织将“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。北京中轴线是自13世纪始历经逾7个世纪,形成的城市建筑群。坐落于城市中轴线及全市的中心位置、又经外城、内城、皇城层层相套的防卫下,建设了威严的皇宫,以及在全城核心点上修建了高大辉煌的帝王金銮宝殿。将象征封建国家最高统治机构的六部等衙署,设置在天安门前中轴线两侧。处于中轴线南端两侧的天坛、先农坛,是封建国家祭祀天地的场所,明清帝王每年祭祀,为社稷百姓祈祷风调雨顺、五谷丰收,祈神灵保佑、国泰民安。北京中轴线还包含了“中庸之道”“居中不偏”“不正不威”等儒家传统观念。

——《北京中轴线》

材料二 佛罗伦萨历史中心于1982年被联合国教科文组织认定为世界遗产。佛罗伦萨于公元前59年建城,曾经是安置罗马帝国退役士兵的地方。1115年开始成为神圣罗马帝国皇帝特许的自治城市,15—16世纪美第奇时代达到经济和文化上的顶峰。美第奇家族大力奖掖艺术、学术,当时集聚在佛罗伦萨的有达·芬奇、但丁、伽利略、拉斐尔、米开朗基罗、马基亚维利等。艺术家们创造了大量卓越的建筑、雕塑和绘画作品,使这里成为欧洲艺术文化和思想的中心。

——《世界遗产·南欧》等

(1)根据材料一并结合所学内容,概括北京老城规划建设所反映的政治文化理念。

(2)根据材料二信息,联系材料一及所学内容,归纳古城被列为世界遗产的基本条件及其意义。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 公元前316年秦灭巴蜀后,开始强行推行秦国文字。据许慎《说文解字叙》载:“秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者……皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。”对于规范后秦的文字,《说文解字》中有着详细的描述,“秦书有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书”。除大篆、小篆和隶书外,其他文字主要运用于仪式物品书写中,没有广泛传播。大篆作为被改良的文体,在秦国仍然得到使用。所以目前学界认为秦朝的“书同文”既不是专指篆书,也不是专指隶书,而应该是指秦国的文字。

——赵云泽、杨启鹏《“书同文”:中国古代政治制度变化与媒介变革影响研究》

(1)根据材料并结合所学知识,分析秦朝“书同文”政策实施的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析秦朝“书同文”政策实施的影响。

20. 阅读材料,回答问题。

材料 在中国历史发展的长河中,传统文化统一性与多样性是对立统一的。汉代董仲舒“独尊儒术”的主张把传统文化的统一性推向了极致。但事实上,统治者宣扬的“吾家治国之道,霸王道杂之”,又使它具有多样性的特点。就先秦而论,从周人对前代的维新,到孔子对周礼的重新解释;从孟子对孔子思想的发展,到荀子对先秦百家争鸣的总结与融合,传统文化又经历了继承性与变革性的过程。古代中国虽历经战乱、分裂和王朝更替,但传统文化从未中断,总是在继承已有成果的基础上不断发展。中国传统文化的连续性和包容性在世界文化史上也是独一无二的,这种包容性又利于中华文化圈的形成和发展。

——摘编自张岱年《中国传统文化概论》

根据材料,围绕“中国传统文化特征”,自拟一个论题,并结合中国古代史相关知识进行论述。(要求:论题明确,论证合理,史论结合,逻辑清晰。)

2024—2025学年度江西省全南中学高二下学期期末考试历史试题答案

一、选择题

1. C

2. B

3. D

4. B

5. C

6. C

7. C

8. C

9. B

10. D

11. B

12. C

13. A

14. C

15. B

16. A

二、非选择题

17.(1)原因:工业革命推动西方列强开拓海外市场和掠夺原材料;资本主义列强为降低成本、谋取更多利润;西方列强发动侵略战争并签订一系列不平等条约;上海区域位置优越。

具体内容:与清政府签订《南京条约》等不平等条约,攫取特权和片面最惠国待遇;在上海建立租界并划分势力范围;控制中国海关;推行西方式的金融、商务制度;培养官方与社会势力等代理人。

(2)影响:积极方面,促进了上海经济的近代化转型;推动中国自然经济逐渐解体,国内市场逐渐扩大;为中国民族资本主义经济的产生和发展创造了条件。消极方面,使中国逐渐沦为资本主义经济的附庸,半殖民地半封建化程度不断加深。

18.(1)政治文化理念:体现皇权至上,皇宫位于城市中心且建筑威严;彰显封建等级森严,外城、内城、皇城层层相套形成防卫体系;凸显中央集权,将象征国家最高统治机构的六部等衙署设置在天安门前中轴线两侧;重视祭祀,通过天坛、先农坛祭祀天地,祈求风调雨顺、国泰民安;蕴含儒家 “中庸之道”“居中不偏”“不正不威” 等传统观念。(任答 2 点即可)

(2)基本条件:具有独特的历史文化价值,承载特定时期的历史记忆与文化传承;在建筑、艺术、思想等领域取得卓越成就,对区域或世界文化发展产生重要影响。

意义:有利于保护和传承人类文化遗产,维护文化多样性;为研究历史、文化、艺术等提供珍贵实物资料;提升城市知名度,促进文化交流与旅游业发展。

19.(1)背景:秦朝完成国家统一,建立大一统政权;此前各国文字多元混杂,不利于政令传达、信息交流与国家治理。

(2)影响:积极方面,推动文字改良,规范文字使用,利于信息传播与文化交流;维护国家统一和专制主义中央集权体制的稳定;促进文化认同,推动中华民族共同体的发展。消极方面,强制推行秦国文字,一定程度上不利于各地域特色文化的传承与发展。(任答 2 点积极影响,1 点消极影响即可,若仅答积极影响,任答 2 点也可)

20. 示例一:

论题:中国传统文化具有统一性与多样性相结合的特征

论证:春秋战国时期,“百家争鸣” 局面出现,道家、儒家、法家等诸多学派纷纷提出思想主张,共同构成中国传统文化体系的重要基础,展现出文化的多样性。随着历史发展,大一统思想始终贯穿传统文化脉络,秦朝推行 “以法为教、以吏为师”,将法家思想作为治国核心,强化文化统一;汉武帝时期 “罢黜百家,独尊儒术”,确立儒家思想的正统地位,进一步巩固文化统一性。但统一性中始终包含多样性,如董仲舒新儒学融合道法阴阳学说,丰富自身内涵;宋明理学吸收佛道思想,形成程朱理学、陆王心学等不同流派,体现文化的多元发展。

综上所述,中国传统文化的统一性与多样性辩证共存,是地理环境、政治格局、经济发展等多种因素共同作用的结果,共同推动传统文化的传承与发展。

示例二:

论题:中国传统文化呈现继承性与变革性相统一的特征

论证:中国传统文化在发展中始终注重继承核心思想,“仁” 的理念便是典型代表。孔子提出 “仁”,强调关爱他人;孟子将其发展为 “仁政”,主张统治者以德治国;董仲舒进一步充实仁政理论,使其适应中央集权需求,体现文化的继承性。同时,传统文化也在不断变革创新以适应时代需求,董仲舒提出 “天人感应”“君权神授”,将儒学与神学结合,实现儒学的神学化变革;宋明理学使儒学完成思辨化与哲学化转型,形成新的思想体系;明清之际,黄宗羲、顾炎武等思想家提出反对君主专制、倡导经世致用的主张,突破传统儒学束缚,展现文化的变革性。

综上所述,中国传统文化并非一成不变,而是在继承核心内涵的基础上,根据时代发展不断革新,实现继承与变革的有机统一,确保传统文化的生命力。

示例三:

论题:中国传统文化具有连续性与包容性的显著特征

论证:尽管古代中国历经战乱、分裂与王朝更替,但传统文化从未中断,展现出强大的连续性。从先秦时期的 “百家争鸣”,到秦汉时期儒家思想正统地位的确立,再到宋明理学的发展,直至明清时期早期启蒙思想的出现,传统文化的核心精神如民本、德治等始终延续,构成文化发展的主线。同时,传统文化具有极强的包容性,能够吸收融合外来文化。宋明时期,儒学吸收佛教的思辨哲学与道教的宇宙观,形成理学,使佛教、道教逐渐融入中华文化体系,成为传统文化的重要组成部分;唐朝时期,对外来文化兼容并蓄,佛教、伊斯兰教等文化传入后,与本土文化和谐共存,进一步丰富传统文化内涵。

综上所述,连续性确保了中国传统文化的传承根基,包容性则为其注入新的活力,二者共同推动中华文化不断发展,形成独一无二的文化体系。

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1. “发现美洲”等于发现了美食天堂。美洲的农作物,如烟草、玉米、马铃薯,甜菊、花生、西红柿传到欧洲、亚洲和非洲,并使饮食有滋有味。对这一现象解读正确的是()

A. 欧洲的本土作物在全球范围内广泛传播

B. 工业化带来的粮食增长使世界人口激增

C. 物种交流有利于改善世界各地的饮食结构

D. 粮食作物是早期亚欧贸易的主要交易品种

2. 有学者指出“工厂制度的一个好处就在于,它提供了、也必须提供稳定的就业岗位,因而提高了消费的稳定性。1790-1830年间,工厂生产活动迅速提高。更多的人既作为生产者、也作为消费者从工厂制度中得到了好处。”该学者强调工厂制度( )

A. 改善了工人阶级的处境 B. 推动了社会生产的发展

C. 促进了社会分工的细化 D. 引发了生产组织的变革

3. 公元前22-公元前21世纪,两河流域出现了经营借贷的商人,神庙、宫廷也从事放贷业务;公元前16-公元前11世纪,古埃及出现了较为完备的借贷合约;公元前4世纪,古希腊出现了汇票的雏形;中国古代《周礼》中已经有了借贷纠纷的记载。由此可知()

A. 信贷在日常生活中扮演重要角色

B. 信贷改变人们的生活方式及观念

C. 信贷便利了交换成为财富象征

D. 世界主要文明区域早已出现信贷

4. 马尼拉大帆船贸易是指1565年至1815年的250年间,往来于西班牙殖民地的马尼拉(菲律宾)与阿卡普尔科(墨西哥)之间的航运贸易。马尼拉大帆船的货物主要来源于中国,以风靡全球的中国丝绸为最。大量的丝织品通过马尼拉大帆船运往南美及欧洲市场;与此同时,产自西属拉美的白银则大量流入中国。对此解读合理的是,当时( )

A. 中国传统的朝贡贸易得以发展 B. 中国传统经济有一定竞争力

C. 西方殖民扩张开启了中欧交往 D. 中国对外贸易格局发生逆转

5. 公元前5世纪,包括雅典在内的许多希腊城市都以方格形道路网划分街坊,贫富住户混住在同一街区,市政广场、议事大厅、神庙、体育场等公共活动空间位于城市中心。这种城市规划( )

A. 体现了希腊城市政治功能的强大 B. 表明居民真正实现当家作主

C. 有利于雅典城邦民主政治的发展 D. 说明雅典公民生活受到限制

6. 2014年7月,中国在海外承建的第一条高铁,土耳其的伊安高铁二期工程顺利通车。该工程全长158公里,设计时速250公里。通车后,乘列车由安卡拉到达伊斯坦布尔(庞蒂克区)的时间大大缩短。伊安高铁的建设得益于( )

A. 日本“东海道新干线”的成功示范 B. 中国高铁的核心技术跃居世界第一

C. 中国高铁积极实施“走出去”战略 D. 中国是第一个商业运营高铁的国家

7. 20世纪50年代至70年代,脊髓灰质炎是当时威胁全球的疾病之一。1956年1月,苏联派斯莫罗廷采夫、楚马科夫等人前往美国与索尔克和萨宾等几位美国科学家进行交流。同年6月,萨宾在美国国务院授权下,前往苏联一起研究活病毒疫苗。几年后,苏联研究获得成功,并推动了美国大规模的临床试验。今天口服脊髓灰质炎疫苗症努力在全球根除这种疾病。由此可见( )

A. 疫情推动意识形态改变 B. 公共卫生政治化促进医学发展

C. 防疫需要加强全球合作 D. 政治格局的变动影响防疫成效

8. “执子之手,与子偕老”、“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”、“海内存知己,天涯若比邻”、“谁言寸草心,报得三春晖”等诗句流淌着中华文化的基因。这些诗句反映了中华文化

A. 道法自然 B. 家国情怀 C. 人文精神 D. 自强不息

9. 古代美洲地区与亚欧大陆长期隔离,但印第安文明享誉中外,其中以玛雅文明、阿兹特克文明和印加文明为代表,但是到了16世纪,三大印第安文明相继灭亡,造成这一结果的共同原因是

A. 内部人民起义 B. 殖民者入侵

C. 内乱分裂 D. 政治腐败

10. 下表为1700—1820年间美国人口种族构成变化表(单位:万人),该表反映了()

时间 原住民人口(万人) 白种人口(万人) 黑种人口(万人) 合计(万人)

1700年 75.0 22.3 27 100.0

1820年 32.5 788.4 177.2 998.1

A. 工业革命加速人口流动 B. 非洲成为美国移民主要来源

C. 经济发展推动人口增长 D. 西方资本原始积累的血腥性

11. 印加人没有文字,他们在绳子的不同地方系上类型不同、颜色各异的结,用来记账或记述重要事件;无独有偶,中国古代也有“结绳记事”的传说。这可以作为下面哪一观点的佐证

A. 文化具有传承性 B. 文化具有共通性

C. 文化具有民族性 D. 文化具有多元性

12. 二战后,埃及、肯尼亚、坦桑尼亚等国虽使用英语或法语,但都规定以本土语言为官方语言;新加坡、韩国等有着儒家文化背景的国家,重视发扬宽容和谐、吃苦耐劳和社会为先等精神,同时也注意吸收西方文化精华。这些现象说明二战后( )

A. 全球化促使各国文化同质化 B. 西方国家的优势地位得到加强

C. 全球化和多样性的共同发展 D. 第三世界崛起改变了世界格局

13. 西亚文明从两河流域南部向周边地区扩张。下列史实能够印证这一特征是

①古巴比伦王国首次统一两河流域 ②古希腊向地中海和黑海周边殖民

③亚述一度征服埃及 ④埃及文明扩展到巴勒斯坦

A. ①③ B. ②③④ C. ③④ D. ①②③

14. “文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神。”因此对文物的保护

①应以历史的真实性为第一要义

②坚持开发为主,获取经济价值

③让文物“躲进小楼”“深藏深宫”

④国际社会有责任提供集体性援助

A. ①②③ B. ①②④ C. ①④ D. ③④

15. 商鞅认为“欲农富其国者,境内之食必贵”。因此,他第二次变法时只向农夫普遍授田,对于从事商贾技艺者不授田,这些人需要靠购买粮食解决吃饭问题。商鞅推行授田法()

A. 旨在维护宗法分封制度 B. 保护了小农经济的发展

C. 导致商人操纵粮食价格 D. 突破“工商食官”局面

16. 古语云:“天垂象,圣人则之。”汉代,天人感应、阴阳灾异思潮广泛流行,天文学的观测和研究也取得了重大进展。据此可知,汉代天文学发展的主要原因是( )

A. 集权政治的需要 B. 农耕经济的发展

C. 气象物候的变化 D. 学术争鸣的活跃

二、非选择题(本题共4小题,共52分)

17. [上海“半边缘”地区]

材料一 19世纪中叶至20世纪中叶,在工业全球化时代形成了以工业化国家为“中心”,落后的农业国家为“边缘”的世界经济格局。在中心和边缘的交往、运作中,介于两者之间生长出一种“半边缘”的社会经济形态……确立“半边缘”市场是列强实现“中心—边缘”世界体系的重要战略。为了建立和维护“半边缘”秩序,资本主义列强对上海这个“半边缘”地区进行了一系列的“建设”,一方面健全“半边缘”秩序,另一方面有意无意地遏止“半边缘”向“中心”或“亚中心”发展。

——摘编自樊卫国《上海经济兴起之若干分析 1870-1941》

材料二 列强竭力把上海“建设”成为推销工业品和征购原材料的中心,而市场一旦发育,自有它内在的发展要求和发展规律,这种市场力量不是“中心”的资本主义国家可以随心所欲摆布的。列强在营造“半边缘”市场的时候自觉或不自觉地改变了中国的经济结构和经济形态,刺激了中国新的经济成分的产生和生长。客观的市场力量与中国自身的发展要求结合成为上海现代经济兴起的内在动力。

——摘编自刘佛丁、王玉茹著《中国近代的市场发育与经济增长》

(1)结合材料一及所学知识,分析上海“半边缘”地区形成的原因,并指出资本主义列强对上海地区进行一系列“建设”的具体内容。

(2)结合材料二及所学知识,简述列强对上海“半边缘”市场营造的影响。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一2024年7月,联合国教科文组织将“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。北京中轴线是自13世纪始历经逾7个世纪,形成的城市建筑群。坐落于城市中轴线及全市的中心位置、又经外城、内城、皇城层层相套的防卫下,建设了威严的皇宫,以及在全城核心点上修建了高大辉煌的帝王金銮宝殿。将象征封建国家最高统治机构的六部等衙署,设置在天安门前中轴线两侧。处于中轴线南端两侧的天坛、先农坛,是封建国家祭祀天地的场所,明清帝王每年祭祀,为社稷百姓祈祷风调雨顺、五谷丰收,祈神灵保佑、国泰民安。北京中轴线还包含了“中庸之道”“居中不偏”“不正不威”等儒家传统观念。

——《北京中轴线》

材料二 佛罗伦萨历史中心于1982年被联合国教科文组织认定为世界遗产。佛罗伦萨于公元前59年建城,曾经是安置罗马帝国退役士兵的地方。1115年开始成为神圣罗马帝国皇帝特许的自治城市,15—16世纪美第奇时代达到经济和文化上的顶峰。美第奇家族大力奖掖艺术、学术,当时集聚在佛罗伦萨的有达·芬奇、但丁、伽利略、拉斐尔、米开朗基罗、马基亚维利等。艺术家们创造了大量卓越的建筑、雕塑和绘画作品,使这里成为欧洲艺术文化和思想的中心。

——《世界遗产·南欧》等

(1)根据材料一并结合所学内容,概括北京老城规划建设所反映的政治文化理念。

(2)根据材料二信息,联系材料一及所学内容,归纳古城被列为世界遗产的基本条件及其意义。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 公元前316年秦灭巴蜀后,开始强行推行秦国文字。据许慎《说文解字叙》载:“秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者……皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。”对于规范后秦的文字,《说文解字》中有着详细的描述,“秦书有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书”。除大篆、小篆和隶书外,其他文字主要运用于仪式物品书写中,没有广泛传播。大篆作为被改良的文体,在秦国仍然得到使用。所以目前学界认为秦朝的“书同文”既不是专指篆书,也不是专指隶书,而应该是指秦国的文字。

——赵云泽、杨启鹏《“书同文”:中国古代政治制度变化与媒介变革影响研究》

(1)根据材料并结合所学知识,分析秦朝“书同文”政策实施的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析秦朝“书同文”政策实施的影响。

20. 阅读材料,回答问题。

材料 在中国历史发展的长河中,传统文化统一性与多样性是对立统一的。汉代董仲舒“独尊儒术”的主张把传统文化的统一性推向了极致。但事实上,统治者宣扬的“吾家治国之道,霸王道杂之”,又使它具有多样性的特点。就先秦而论,从周人对前代的维新,到孔子对周礼的重新解释;从孟子对孔子思想的发展,到荀子对先秦百家争鸣的总结与融合,传统文化又经历了继承性与变革性的过程。古代中国虽历经战乱、分裂和王朝更替,但传统文化从未中断,总是在继承已有成果的基础上不断发展。中国传统文化的连续性和包容性在世界文化史上也是独一无二的,这种包容性又利于中华文化圈的形成和发展。

——摘编自张岱年《中国传统文化概论》

根据材料,围绕“中国传统文化特征”,自拟一个论题,并结合中国古代史相关知识进行论述。(要求:论题明确,论证合理,史论结合,逻辑清晰。)

2024—2025学年度江西省全南中学高二下学期期末考试历史试题答案

一、选择题

1. C

2. B

3. D

4. B

5. C

6. C

7. C

8. C

9. B

10. D

11. B

12. C

13. A

14. C

15. B

16. A

二、非选择题

17.(1)原因:工业革命推动西方列强开拓海外市场和掠夺原材料;资本主义列强为降低成本、谋取更多利润;西方列强发动侵略战争并签订一系列不平等条约;上海区域位置优越。

具体内容:与清政府签订《南京条约》等不平等条约,攫取特权和片面最惠国待遇;在上海建立租界并划分势力范围;控制中国海关;推行西方式的金融、商务制度;培养官方与社会势力等代理人。

(2)影响:积极方面,促进了上海经济的近代化转型;推动中国自然经济逐渐解体,国内市场逐渐扩大;为中国民族资本主义经济的产生和发展创造了条件。消极方面,使中国逐渐沦为资本主义经济的附庸,半殖民地半封建化程度不断加深。

18.(1)政治文化理念:体现皇权至上,皇宫位于城市中心且建筑威严;彰显封建等级森严,外城、内城、皇城层层相套形成防卫体系;凸显中央集权,将象征国家最高统治机构的六部等衙署设置在天安门前中轴线两侧;重视祭祀,通过天坛、先农坛祭祀天地,祈求风调雨顺、国泰民安;蕴含儒家 “中庸之道”“居中不偏”“不正不威” 等传统观念。(任答 2 点即可)

(2)基本条件:具有独特的历史文化价值,承载特定时期的历史记忆与文化传承;在建筑、艺术、思想等领域取得卓越成就,对区域或世界文化发展产生重要影响。

意义:有利于保护和传承人类文化遗产,维护文化多样性;为研究历史、文化、艺术等提供珍贵实物资料;提升城市知名度,促进文化交流与旅游业发展。

19.(1)背景:秦朝完成国家统一,建立大一统政权;此前各国文字多元混杂,不利于政令传达、信息交流与国家治理。

(2)影响:积极方面,推动文字改良,规范文字使用,利于信息传播与文化交流;维护国家统一和专制主义中央集权体制的稳定;促进文化认同,推动中华民族共同体的发展。消极方面,强制推行秦国文字,一定程度上不利于各地域特色文化的传承与发展。(任答 2 点积极影响,1 点消极影响即可,若仅答积极影响,任答 2 点也可)

20. 示例一:

论题:中国传统文化具有统一性与多样性相结合的特征

论证:春秋战国时期,“百家争鸣” 局面出现,道家、儒家、法家等诸多学派纷纷提出思想主张,共同构成中国传统文化体系的重要基础,展现出文化的多样性。随着历史发展,大一统思想始终贯穿传统文化脉络,秦朝推行 “以法为教、以吏为师”,将法家思想作为治国核心,强化文化统一;汉武帝时期 “罢黜百家,独尊儒术”,确立儒家思想的正统地位,进一步巩固文化统一性。但统一性中始终包含多样性,如董仲舒新儒学融合道法阴阳学说,丰富自身内涵;宋明理学吸收佛道思想,形成程朱理学、陆王心学等不同流派,体现文化的多元发展。

综上所述,中国传统文化的统一性与多样性辩证共存,是地理环境、政治格局、经济发展等多种因素共同作用的结果,共同推动传统文化的传承与发展。

示例二:

论题:中国传统文化呈现继承性与变革性相统一的特征

论证:中国传统文化在发展中始终注重继承核心思想,“仁” 的理念便是典型代表。孔子提出 “仁”,强调关爱他人;孟子将其发展为 “仁政”,主张统治者以德治国;董仲舒进一步充实仁政理论,使其适应中央集权需求,体现文化的继承性。同时,传统文化也在不断变革创新以适应时代需求,董仲舒提出 “天人感应”“君权神授”,将儒学与神学结合,实现儒学的神学化变革;宋明理学使儒学完成思辨化与哲学化转型,形成新的思想体系;明清之际,黄宗羲、顾炎武等思想家提出反对君主专制、倡导经世致用的主张,突破传统儒学束缚,展现文化的变革性。

综上所述,中国传统文化并非一成不变,而是在继承核心内涵的基础上,根据时代发展不断革新,实现继承与变革的有机统一,确保传统文化的生命力。

示例三:

论题:中国传统文化具有连续性与包容性的显著特征

论证:尽管古代中国历经战乱、分裂与王朝更替,但传统文化从未中断,展现出强大的连续性。从先秦时期的 “百家争鸣”,到秦汉时期儒家思想正统地位的确立,再到宋明理学的发展,直至明清时期早期启蒙思想的出现,传统文化的核心精神如民本、德治等始终延续,构成文化发展的主线。同时,传统文化具有极强的包容性,能够吸收融合外来文化。宋明时期,儒学吸收佛教的思辨哲学与道教的宇宙观,形成理学,使佛教、道教逐渐融入中华文化体系,成为传统文化的重要组成部分;唐朝时期,对外来文化兼容并蓄,佛教、伊斯兰教等文化传入后,与本土文化和谐共存,进一步丰富传统文化内涵。

综上所述,连续性确保了中国传统文化的传承根基,包容性则为其注入新的活力,二者共同推动中华文化不断发展,形成独一无二的文化体系。

同课章节目录