上饶市第四中学2024-2025学年七年级下学期月考语文试卷

文档属性

| 名称 | 上饶市第四中学2024-2025学年七年级下学期月考语文试卷 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 201.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-25 17:10:34 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年七下语文月考试卷

说明:1.本卷共五大题,25小题,全卷满分120分,考试时间为120分钟。

2.本卷分为试题卷和答题卷,答案要求写在答题卷上,不得在试题卷上作答,否则不给分。

一、语言文字运用(本大题共6小题,11分)

熏风带走春的慵懒,吹来了一阵暑气,宣告着立夏的来临。对上饶人而言,立夏时的晌午饭自然是少不了一道美食( )饭麸粿。一碗好吃的饭麸粿离不开各色配菜,肉丝、香菇丝、豆芽、豌豆等,食材丰俭由人。将所有配菜下锅翻炒,再加入高汤,然后把饭麸粿倒进去一起煮熟,烧开之后,赶紧趁热盛一碗尝尝吧。粿,有jiáo劲;菜,脆嫩绵;汤,清鲜香。直叫人吃了一碗想再来一碗!

1.根据拼音写汉字,给加点字注音。(2分)

(1)jiáo (2)晌

2.在括号内填入的标点符号是 (1分)

阅读下面的文字,完成3-4题。(每小题2分)

, , 。其怡情也,最见于独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。①读史使人善辩,②读诗使人明智,数学使人周密,科学使人深刻,③伦理学使人庄重,④逻辑修辞之学使人灵秀:凡有所学,皆成性格。

3.下列填入文中画横线处的句子最恰当的一项是( )

A.读书足以傅彩,足以怡情,足以长才。

B.读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

C.读书足以怡情,足以长才,足以傅彩。

D.读书足以长才,足以怡情,足以傅彩。

4.文中画横线的四个句子中表述正确的一项是( )

A.① B.② C.③ D.④

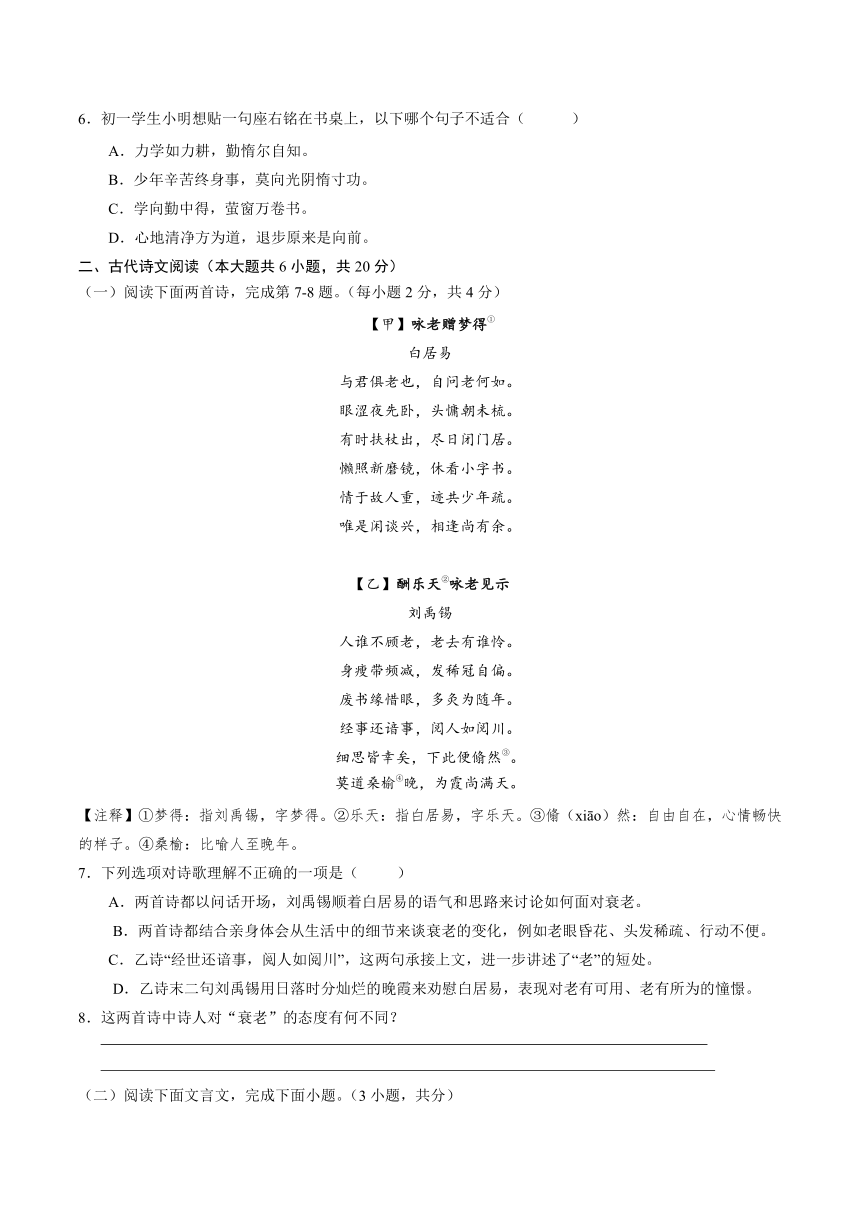

“铭”,是一个左右结构的形声字兼会意字。左部的“金”作形旁,表意;右部的“名”作声旁,指示读音。

字典中“铭”的释义有:①镂刻在器物、石碑上的文辞;②文体的一种;③鞭策、勉励自己的文字;④比喻牢记不忘。

5.你认为“座右铭”的“铭”是以上的哪种意思?( )

A.① B.② C.③ D.④

6.初一学生小明想贴一句座右铭在书桌上,以下哪个句子不适合( )

A.力学如力耕,勤惰尔自知。

B.少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功。

C.学向勤中得,萤窗万卷书。

D.心地清净方为道,退步原来是向前。

二、古代诗文阅读(本大题共6小题,共20分)

(一)阅读下面两首诗,完成第7-8题。(每小题2分,共4分)

【甲】咏老赠梦得①

白居易

与君俱老也,自问老何如。

眼涩夜先卧,头慵朝未梳。

有时扶杖出,尽日闭门居。

懒照新磨镜,休看小字书。

情于故人重,迹共少年疏。

唯是闲谈兴,相逢尚有余。

【乙】酬乐天②咏老见示

刘禹锡

人谁不顾老,老去有谁怜。

身瘦带频减,发稀冠自偏。

废书缘惜眼,多灸为随年。

经事还谙事,阅人如阅川。

细思皆幸矣,下此便翛然③。

莫道桑榆④晚,为霞尚满天。

【注释】①梦得:指刘禹锡,字梦得。②乐天:指白居易,字乐天。③翛(xiāo)然:自由自在,心情畅快的样子。④桑榆:比喻人至晚年。

7.下列选项对诗歌理解不正确的一项是( )

A.两首诗都以问话开场,刘禹锡顺着白居易的语气和思路来讨论如何面对衰老。

B.两首诗都结合亲身体会从生活中的细节来谈衰老的变化,例如老眼昏花、头发稀疏、行动不便。

C.乙诗“经世还谙事,阅人如阅川”,这两句承接上文,进一步讲述了“老”的短处。

D.乙诗末二句刘禹锡用日落时分灿烂的晚霞来劝慰白居易,表现对老有可用、老有所为的憧憬。

8.这两首诗中诗人对“衰老”的态度有何不同?

(二)阅读下面文言文,完成下面小题。(3小题,共分)

凡甘蔗有二种,产繁闽、广①间,他方合并得其什一而已。似竹而大者为果蔗,截断生啖,取汁适口,不可以造糖。似荻②而小者为糖蔗,口啖即棘伤唇舌,人不敢食,白霜、红砂皆从此出。凡蔗古来中国不知造糖,唐大历间,西僧邹和尚游蜀中遂宁始传其法。今蜀中种盛,亦自西域渐来也。

凡栽蔗必用夹沙土,河滨洲土为第一。试验土色,掘坑尺五许,将沙土入口尝味,味苦者不可栽蔗。凡洲土近深山上流河滨者,即土味甘,亦不可种。盖山气凝寒,则他日糖味亦焦苦。去山四五十里,平阳洲土择佳而为之。

【注释】①闽、广:指福建、广东。②荻:一种草,形状像芦苇。③遂宁:地名,在四川。

9.解释文中加点的词。(3分)

(1)啖( ) (2)许( ) (3)去( )

10.用现代汉语翻译文中画线的句子。(4分)

(1)似竹而大者为果蔗,截断生啖,取汁适口,不可以造糖。

(2)今蜀中种盛,亦自西域渐来也。

11.请用简洁的语言说说你了解到哪些关于甘蔗的知识。(3分)

(三)默写(6分)

“诗言志,文载道。”刘禹锡哪怕居于陋室,亦能在(1)“ , ”的清幽景色中泰然自若,坚守内心的信仰(《陋室铭》);周敦颐在《爱莲说》中托物寄怀,用(2)“ , ”赞莲之洁净不染,暗喻君子当远世俗而守本心;李商隐的《贾生》借古讽今,(3)“ , ”既感慨贾生怀才不遇,又寄寓自身壮志难酬之憾。

现代文阅读(本大题共9小题,29分)

(一)阅读下面的文章,完成第13-16题。(14分)

军装

周海亮

①1937年。南京。

②天空不见一丝蓝色,废墟般的城市里,烧焦的残肢断臂随处可见。溃败的中国士兵蝗虫般涌出挹江门,他们没有秩序,面无表情地踏上同伴的尸体。到处都是呼喊声,惨叫声,老人的呻吟声,孩子的哭泣声。子弹和炮弹编织成密集的网,城在网中,毫无还手之力。

③日本人很快扑进了城。他们嗷嗷叫着,将每一个活动的目标射杀。【甲】他们越过一片又一片废墟,穿过一条又一条马路,他们就像在丛林里狩猎,动作愈来愈熟练,神色愈来愈悠闲。突然一排轻飘飘的子弹从一栋摇摇欲坠的楼房里射出,几个日本兵猛然栽倒。

④躲在楼房里的,是最后一支战斗着的守军,只有三十多个人,只有打光最后一颗子弹的命令,【乙】三十多个人挤在狭小的建筑物里,就像被捆绑在一起的手榴弹。他的左边挤着强子,右边挤着死去的连长。强子的手里紧攥着一挺机枪,那机枪严重变形,弯弯扭扭,好像一根天津麻花。机枪“哒哒哒”地响起来,子弹击起远处的尘烟,切断日本人的喊叫。他认为强子是一名出色的机枪手,一名合格的士兵。

⑤可是他呢?他是兵吗?也许是,也许不是。他参军没几天,甚至没有属于自己的军装。他跟连长说过,连长说,哦,寻一杆枪给他,就指挥士兵摞沙袋去了。那些沙袋摞得很高,摞成了怪异的阵式,连长说他们的防线坚不可摧。可是当战斗打响,那些沙袋,霎时同士兵的尸体一起飞上了天。

⑥他跟连长说过三次。他说他得有一身军装,有军装,我才有兵的样子。连长终于恼了,他说,那你随便从哪个死人身上扒下一套!他试了试,终于还是没敢。他想,那样的话,那些死去的战友,就不再是兵了。他们战死了,却不再是兵,他不能这么干。【丙】尸体堆成小山,他填子弹,瞄准,射击;再填子弹,再瞄准,再射击……他在死人的缝隙里坚守,就像坚守在隆隆战车前的螳螂。后来他们撤进了城,躲进那栋随时可能坍塌的小楼。连长说,打完最后一颗子弹,咱们就可以散了……追上队伍,或者回家。然后弹片划过,他的脑袋仅剩一半了。他用仅剩一半的脑袋冲他微笑,他的笑容凄惨并且绝望。

⑦日本人迅速将他们包围,他们腹背受敌,甚至有日本士兵冲进屋子,他的枪筒几乎插进日本人的嘴巴。子弹清脆地击穿日本人的后脑,那是他的最后一颗子弹。

⑧他们跑向广场,他们知道战斗结束了,突围的过程异常惨烈,三十多个人,也许仅剩他一个。广场上挤满了人,老人,女人,医生,孩子,学生,士兵……士兵们慌慌张张将枪扔掉,又慌慌张张地脱掉自己的军装。有人将军装埋进花坛,那些花儿全都失去了头颅;有人将军装投向烈焰,它们很快燃烧,如同一面面战败的旗子,却裹起阵阵腥风。脱掉军装的士兵马上变回牙医,变回铁匠,变回农民,变回酒馆伙伴,变回菜市场上的商贩。他们挤进人群,缩起脖子,眼睛死死地盯住地面——他们试图用参军以前的职业来救回自己的性命。

⑨军装染上鲜血。军装熠熠生辉。军装五彩斑斓。军装坚硬如铁。军装躺在地上,缩在火焰里,沦为尘土,或者化为青烟。一座城沦陷了,一起沦陷的,还有军装。

⑩他跑过去,泪飞如雨。他从火焰里抢出一套军装,动作迅疾滑稽。那是一套几乎全新的军装,没有枪眼,没有鲜血,没有褶皱,甚至没有灰尘。他将军装抖开,浓重的草绿色刺伤他的眼睛。他向火焰跪下,向城跪下,向废墟跪下,向军装跪下。他说,我还是兵。

仍然有人胡乱地脱着自己的军装。他却胡乱地往身上套着陌生的军装,一模一样的军装,几个小时以前,它们还在战壕里并肩作战。连日本人都愣住了,他们赶过来,端起枪,眯起眼,却忘记扣动扳机,终于他穿戴整齐,他甚至有时间整理一下衣襟,然后他“啪”的一声立正,向火焰和废墟行一个并不标准的军礼。

枪响,军装上多出两个圆圆的小洞。他号叫着伸手去捂,牙齿将舌头咬断。

他想捂住的不是鲜血,而是军装上的洞。

13.以下选项中对文章内容理解不正确的一项是( )(3分)

A. 甲句运用动作、神态描写,写出了侵略者的残忍与冷漠,表现出他们的野蛮和毫无人性,从正面反映出南京城沦陷时的悲惨状况以及战争的残酷。

B. 乙句运用比喻的修辞手法,将挤在一起的三十多个人比作“捆绑在一起的手榴弹”,生动形象地表明了守军处境的危险,突出了守军不怕牺牲、精诚团结的精神品质。

C. 丙句运用反复的修辞手法,突出了他坚守阵线,英勇顽强的品质。

D.文章以“军装”为行文线索,讲述了他要军装、捡军装、理军装、捂军装的故事。

14.第⑤⑥段运用了什么记叙顺序?有何作用?(3分)

15.本文中其他人脱下军装、掩埋军装、焚烧军装,而唯独他的举止与众人迥异。作者精心设计这样的情节有何用意?请结合文本简要分析。(4分)

16.请结合小说内容分析“他”的人物形象特点。(4分)

(二)阅读下面的文章,完成第16-19题。(10分)

冰镇夏天

孙道荣

①唯有冰,才能镇住夏天。

②现在的夏天,是越来越热了,热成了狗。我们家的狗,一到夏天,就喜欢趴在下沉式卫生间的地砖上,舌头伸得比夏天还漫长。这个卫生间,比客厅下沉了七步台阶,有七八十厘米深。如果再深一点,就相当于一个小地窖了。不知道房屋的设计师是怎么想的,他难道预知一条热成狗的狗,要年年躲在这儿避暑吗?

③还真有温差。不多,也就一两度。别小看了这一两摄氏度,你从客厅一步步下到卫生间,忽觉一股凉气袭来,恍惚有了冰镇的感觉。小时候,到了夏天,村西头那口唯一的古井,就成了全村人的救星。早上扔一个西瓜下去,傍晚的时候,捞回来,切开,一口咬下去,舌头降两摄氏度,一瓣西瓜落胃,浑身一哆嗦,直降五六摄氏度,凉透了。这是土法子的冰镇西瓜,镇的不是西瓜,是夏天。家家户户都将西瓜扔下去了,不会弄混吗?我们又不傻,扔下去前,先用指甲盖在西瓜上刻个字,姓或名,都可以。不认得字的人家,干脆就刻个符号。就像村子里的芭蕉扇,都长一个样,大人会用烟熏个“张记”“李记”“王记”在上面,以示区别。

④到底是小黑子更聪明,不知道他从哪儿弄来了一个网兜,将他家的西瓜装进去,还在网兜里,加了一块小石头,然后,“咕咚”一声,一起丢进古井里。我吃过一块他家的西瓜,瓜瓤比我们家的西瓜红而沙,沙而甜。其实都是一块瓜地里的瓜,也在同一个井里冰镇过,唯一的不同,是小黑子加的那块石头,让它们家的瓜,完全沉到了井水中,不像我们其他人家的西瓜,其实都是漂浮在井水上。他家的西瓜因而被彻底镇透了,冰透了。那是我吃到过的最正宗的冰镇西瓜。

⑤到了夏天,不吃点喝点冰镇过的东西,还真对付不了无处不在的热分子。

⑥印象最深的,是小时候喝的冰镇汽水。便宜,两三毛钱一瓶。瓶盖是那种液压上去的金属盖,撬开,一股气直冲云霄。要的就是那股气,可别让它白白跑掉了。赶紧喝。一大口灌下去,丝丝滑滑的凉意,顺着喉咙滑到胃里,钻到心里。那个酸爽啊。但这还不够,汽水之妙,就在于那股气,它落到了你的胃里,不会就此安分,它还要在你体内东奔西突,它还要继续横冲直撞,将那股凉意传遍你全身。这依然不够,在你毫无防备时,它还会突然杀个回马枪,让你重重地打个饱嗝,将你体内的热气,给彻底喷发出来。每次喝了冰镇汽水后,我们都在期盼着那个饱嗝爆发出来,那是一种浑身凉透,无比满足,也倍有面子的饱嗝。

⑦冰镇过的东西,远不止于能把暑热驱走,将凉带给你,冰镇的美妙处还在于,它能使苦不再苦,使甜更甜。冰镇过的西瓜,就远比没有冰镇过的西瓜甜,冰镇过的咖啡,就减弱淡化了咖啡之苦。我喝不了原味热咖啡,必得加糖,加奶,以掩盖其浓浓的苦味,但到了夏天,冰镇咖啡却是我的最爱,且不用加糖。尤其在高速上开车,每次到了服务区,我必要买一杯冰镇咖啡,降温,醒神。到了目的地,与友在路边的夜排档小聚,再来几瓶冰镇啤酒,夏天的炎热,一扫而空,何足惧哉?

⑧为什么是冰镇,而不是冰冻?冻了岂不是更凉爽吗?我还真的在某年夏天,买到过一瓶冰冻的矿泉水,是那种完全冻住了的,老板刚从冰柜里拿出来的时候,冻得硬邦邦。它融化了一点,我才能吸一小口。我又不是饮酒,小口小口地抿,我是热啊,我是渴啊,我要一大口一大口“咕咚咕咚”灌下去的啊,哪里等得及夏天慢慢地将这瓶水全部融化?

⑨真冻住了,就没意思了。把炎热的夏天,变成冰冻三尺的冬天,那还叫夏天吗?冰镇住它,就是对着夏天一声大喝,如晴天霹雳,给它一个下马威。该热,你尽管热,咱冰镇,也继续冰镇。看谁镇住谁!

⑩我以为这就是冰镇的本意。其实不是。冰镇这个词,是从南方传过来的,原意是冰浸,把东西放冰箱或冰块里浸一浸,让凉意浸入进去。粤语的浸,读音却是“zhen”,也不知道谁最早聪明地化用了“镇”这个字。

冰浸之浸,也很有意味,浸嘛,慢慢地渗透,凉意可不就是缓慢地,由外而内地侵入的吗,很准确,很生动。但却没有冰镇来得猛烈,有爆发力。镇是什么?是压制,是制服,是你服也得服,不服也得服。

能把夏天镇住,这多豪气啊!

17.以下选项中对文章内容理解不正确的一项是( )(3分)

A.第①段起到开篇点题的作用,“唯”强调了冰在夏天发挥着巨大作用。

B.第②段画波浪线的句子语言风趣幽默,“一条热成狗的狗”表明夏天天气实在热。

C.作者认为冰镇的美妙处在于,能使苦更苦,使甜更甜。

D.作者将各种冰镇食物的体验与童年回忆结合,给读者带来“冰冰凉凉”的清凉之感。

18.联系上下文,结合加点词语,赏析文段中划线的句子。(共4分,每小题2分)

(1)一大口灌下去,丝丝滑滑的凉意,顺着喉咙滑到胃里,钻到心里。

(2)冰镇住它,就是对着夏天一声大喝,如晴天霹雳,给它一个下马威。

19.文章以“冰镇夏天”为标题有什么作用?(3分)

(三)阅读下面的材料,完成第20-21小题。(5分)

【材料一】 简明中国制糖史

早在西周时期,人们已经能够用少量发芽的粮食与蒸熟的米、麦制作麦芽糖。当时麦芽糖,质地较为干硬的叫“饧(táng)”芽糖可以分为两类:质地比较稀软的叫“饴(yí)”到了汉代,南方地区出现了名为“石蜜”的粗制蔗糖。早期蔗糖一般人根本吃不起,被当做珍贵的美食和良药。唐初,从印度引进了更先进的制糖工艺,在南方各地开始普及,蔗糖产量这才开始增长。明代,中国的制糖技术已经领先世界,能将深色的蔗糖“净化提纯”为白糖,并开始对外出口。印度也开始用“cini”(在印度文中有“中国”之意)称呼白糖。如今,我国已经是世界上三大食用糖生产国之一。

【材料二】 吃糖时我们的大脑在做什么?

【材料三】 “代糖”健康吗?

过量摄入糖可能会引起龋齿、肥辟、糖尿病、高血压、高血脂等问题。意识到过度摄入糖类的危害后,人们开始寻找糖的替身——代糖。在食品安全标准范围内,代糖对身体无害,而且它的分解产物也不含葡萄糖,几乎不会提高能量摄入,也可以满足糖尿病患者想吃点甜食的需求。

即使如此,代糖也不能肆无忌弹地敞开吃。代糖虽然不是糖,但代糖也可以与甜味受体结合,从而骗过大脑,给人以吃糖的借觉。大脑在被它“欺骗”后,身体仍然会按照分解糖的需求,去分泌胰岛素,过量胰岛素又无用武之地,反而会促进脂肪过度合成。另一项研究发现,代糖会影响肠道微生物菌群,导段消化不良。

20.下列对材料的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.中国制糖历史十分悠久,可以追溯到西周时期。

B.中外文化互相交流促进了我国制糖工艺的发展。

C.成语“甘之如饴”中的“饴”指的就是一种糖。

D.糖一直是中国普通老百姓家里必不可少的调料。

21.小语新年时收到了这则有趣的祝福语(如下图)。请结合材料二,从科学依据和寓意两个角度分析这则祝福语的有趣之处。(2分)

四、名著阅读(本大题共3小题,共10分)

22.对小说《钢铁是怎样炼成的》的理解不正确的一项是( )(3分)

A.《钢铁是怎样炼成的》是前苏联作家奥斯特洛夫斯基所著的一部长篇小说。

B.这是一部闪烁着崇高理想主义光芒的小说,是理想主义的旗帜与人生的教科书。

C.它真实地反映作者的一生和前苏联国内战争到恢复国民经济各个时期的时代特点。

D.小说热情歌颂了为祖国而战的前苏联年轻一代,展示了他们的成长历程和精神风貌。

23.下列事件中全跟保尔有关的一项是( )(3分)

①因解救朱赫来,在战斗中感染伤寒并被关进监狱

②教授英国式拳击打法

③在筑路工作即将结束时,得了伤寒和肺炎

④试探询问阿尔焦姆对布尔什维克党的看法

⑤被繁重的肃反工作击倒了

⑥由发电厂转到机车库工作

⑦在骑兵部队的战斗中,头部受重伤

⑧帮忙把偷来的枪藏进树林里躲过搜捕

⑨全身瘫痪,产生了自杀念头

A.①③⑤⑨ B.①②⑦⑧ C.③⑤⑧⑨ D.④⑦⑧⑨

24.《骆驼祥子》中的祥子与《钢铁是怎样炼成的》中的保尔均经历了人生重大挫折,但结局截然不同。请从社会环境和个人选择两个角度,分析两人命运差异的原因。(4分)

五、作文

抽屉深处那把锈迹斑斑的旧钥匙,某个寻常午后竟悄然开启尘封的回忆;外婆压在箱底褪色的蓝印花布,在某个灵感枯竭的傍晚,摇身化作画笔下绚烂的色彩。这些静默的旧物,如同时光精心封存的宝藏,总在不经意间,以意想不到的方式给我们带来惊喜。

25.请以“被时光珍藏的惊喜”为题,写一篇文章。

要求:(1)结合自己的生活经历或体验写作。(2)不少于600字。(3)文中不得出现真实的人名、校名和地名。

2024-2025学年七下语文月考试卷答案

嚼 (2)shǎng

——

B

C

C

D

C

白居易认为人老之后生活多有不便,表达出消极,悲观的情绪;刘禹锡认为老也有老的长处,体现了他豁达乐观、积极进取的人生态度。

啖( 吃 ) 许( 大概、大约 ) 去( 距离 )

(1)其中甘蔗形状像竹子而又粗大的,叫做果蔗,截断后可以直接生吃,汁液可口,不可以用来制糖。(可/以)

(2)如今四川境内普遍种植甘蔗,也是从西域逐渐传入的。

①甘蔗的主要产地在闽广地区;②甘蔗分为两种:果蔗和糖蔗,糖蔗才可以用来造糖;③造糖法是从国外传过来的;④甘蔗适合栽种在河边的沙土中。(任答两点即得分)

【参考译文】

甘蔗有两种,主要盛产于福建和广东一带,其他各个地方所种植的加起来都不到这两个地方的十分之一。其中甘蔗形状像竹子而又粗大的,叫做果蔗,截断后可以直接生吃,汁液甜蜜可口,不适合用来制糖;另一种像芦荻那样细小的,叫做糖蔗,生吃时容易刺伤唇舌,所以人们不敢生吃,白砂糖和红砂糖,都是用这种甘蔗制造的。古代时中国还不知道用甘蔗制糖,直到唐代宗大历年间,西域僧人邹和尚到四川遂宁县旅游时,才传授了制糖的方法。现在四川境内种植的很多甘蔗,就是从西域逐渐传入的。

种蔗必须选用沙壤土,地域最好靠近河边。鉴别这种土壤的方法是,挖个一尺五寸左右深的坑,用嘴尝一下坑底泥土的味道,如果尝出有苦味就不能用来栽种糖蔗。在深山之中,一些河流上游两岸的土地上,即使土壤有甜的味道,也不能种植糖蔗。这是因为山地气候寒冷,产出的蔗糖也会有苦味。种糖蔗应该在离山地约四五十里的平坦开阔、日照充足的土地附近选择较好的地段来栽种。此外,黄泥土也不适于种植糖蔗。

(1)苔痕上阶绿,草色入帘青。(2)出淤泥而不染,濯清涟而不妖。(3)可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

A.

插叙。交代了这支守军的经历,表明他渴望拥有一身军装,为下文他从火中抢出一套军装穿在身上的情节埋下伏笔。

对比。将其他士兵纷纷脱下军装的行为与“他”执意穿上军装的行为进行对比,突出了“他”的光辉形象,讽刺了那些懦弱自私、贪生怕死的人,赞美了“他”对军人身份的尊重对军人职责的担当。

①英勇善战、不怕牺牲。“他”在腹背受敌、陷入绝境的情况下依然坚守阵地,顽强抵抗。②坚守信仰、忠诚爱国。“他”坚持要穿上军装,临死之前还想捂住军装上的洞。

C

(1)运用动作描写,写出了“我”大口喝冰镇汽水,感到冰爽痛快。

(2)“下马威”指一开始就向对方显示威力,运用拟人的修辞手法,生动形象地写出了冰镇来得猛烈。

①文章的行文线索,“冰镇夏天”贯穿全文。②点明文章主旨,冰镇能够制服炎热的夏天,表达了作者对冰镇威力的赞叹。③新颖独特,能够激发读者的阅读兴趣。

D

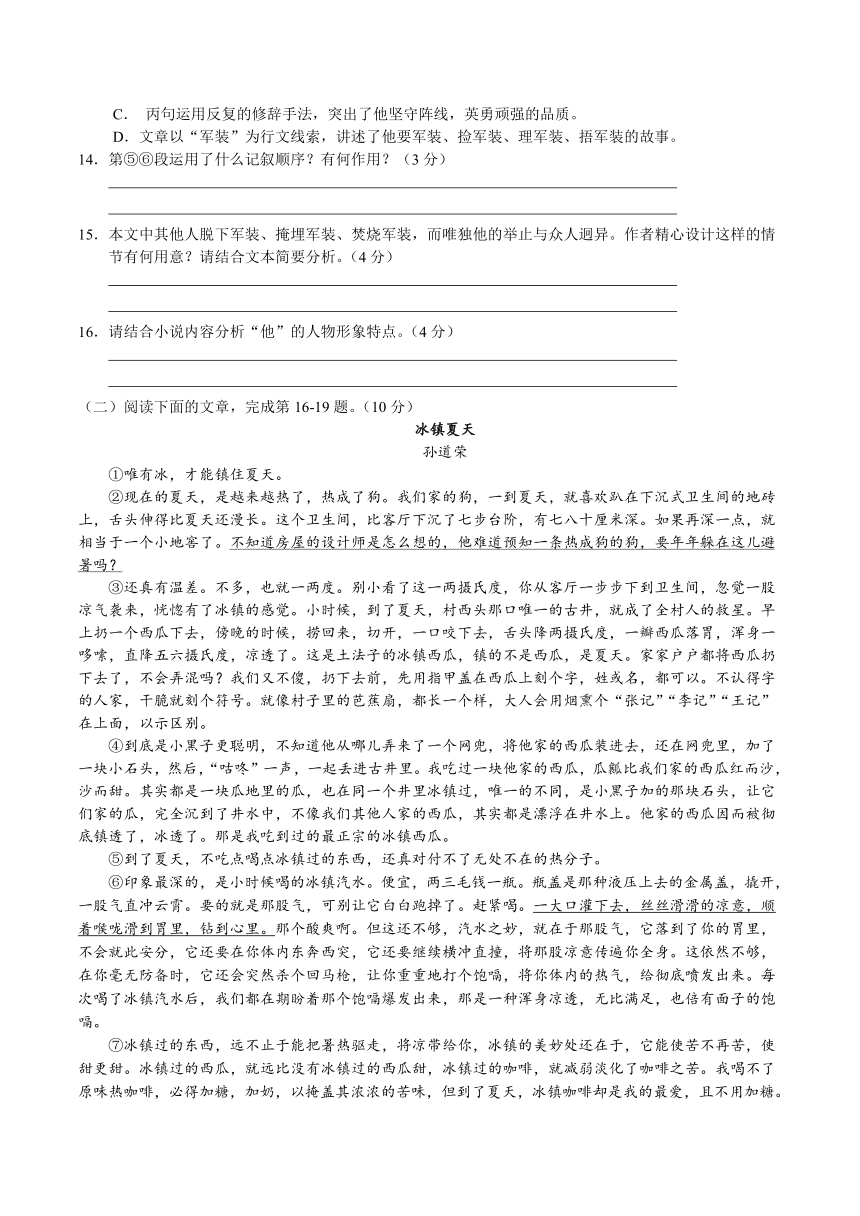

这则祝福语的科学依据是:糖能够刺激大脑释放多巴胺,多巴胺又能够让人们兴奋、快乐。“去冰”是“去病”的谐音,表示祝愿身体健康。这则祝福语寓意着新的一年健康快乐!

D

A

在个人选择上:祥子在经历命运的三起三落后,放弃对生活的希望,最后选择沉沦。而保尔经历四次死里逃生,最后双目失明,完全瘫痪,但他凭借自己坚强的意志,不懈的革命斗争精神,成为生活的强者,钢铁般的战士,实现了自己的人生价值。

在社会环境上:祥子处在20世纪20年代军阀混战时期,社会黑暗腐败,底层劳动者被剥削压迫,毫无出路,最终成为个人主义的末路鬼;保尔生活在苏联革命与建设时期,尽管环境艰苦,但社会倡导集体主义与革命理想,在党和同志们的帮助下实现自己的人生价值和人生追求。

25.略。

说明:1.本卷共五大题,25小题,全卷满分120分,考试时间为120分钟。

2.本卷分为试题卷和答题卷,答案要求写在答题卷上,不得在试题卷上作答,否则不给分。

一、语言文字运用(本大题共6小题,11分)

熏风带走春的慵懒,吹来了一阵暑气,宣告着立夏的来临。对上饶人而言,立夏时的晌午饭自然是少不了一道美食( )饭麸粿。一碗好吃的饭麸粿离不开各色配菜,肉丝、香菇丝、豆芽、豌豆等,食材丰俭由人。将所有配菜下锅翻炒,再加入高汤,然后把饭麸粿倒进去一起煮熟,烧开之后,赶紧趁热盛一碗尝尝吧。粿,有jiáo劲;菜,脆嫩绵;汤,清鲜香。直叫人吃了一碗想再来一碗!

1.根据拼音写汉字,给加点字注音。(2分)

(1)jiáo (2)晌

2.在括号内填入的标点符号是 (1分)

阅读下面的文字,完成3-4题。(每小题2分)

, , 。其怡情也,最见于独处幽居之时;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。①读史使人善辩,②读诗使人明智,数学使人周密,科学使人深刻,③伦理学使人庄重,④逻辑修辞之学使人灵秀:凡有所学,皆成性格。

3.下列填入文中画横线处的句子最恰当的一项是( )

A.读书足以傅彩,足以怡情,足以长才。

B.读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

C.读书足以怡情,足以长才,足以傅彩。

D.读书足以长才,足以怡情,足以傅彩。

4.文中画横线的四个句子中表述正确的一项是( )

A.① B.② C.③ D.④

“铭”,是一个左右结构的形声字兼会意字。左部的“金”作形旁,表意;右部的“名”作声旁,指示读音。

字典中“铭”的释义有:①镂刻在器物、石碑上的文辞;②文体的一种;③鞭策、勉励自己的文字;④比喻牢记不忘。

5.你认为“座右铭”的“铭”是以上的哪种意思?( )

A.① B.② C.③ D.④

6.初一学生小明想贴一句座右铭在书桌上,以下哪个句子不适合( )

A.力学如力耕,勤惰尔自知。

B.少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功。

C.学向勤中得,萤窗万卷书。

D.心地清净方为道,退步原来是向前。

二、古代诗文阅读(本大题共6小题,共20分)

(一)阅读下面两首诗,完成第7-8题。(每小题2分,共4分)

【甲】咏老赠梦得①

白居易

与君俱老也,自问老何如。

眼涩夜先卧,头慵朝未梳。

有时扶杖出,尽日闭门居。

懒照新磨镜,休看小字书。

情于故人重,迹共少年疏。

唯是闲谈兴,相逢尚有余。

【乙】酬乐天②咏老见示

刘禹锡

人谁不顾老,老去有谁怜。

身瘦带频减,发稀冠自偏。

废书缘惜眼,多灸为随年。

经事还谙事,阅人如阅川。

细思皆幸矣,下此便翛然③。

莫道桑榆④晚,为霞尚满天。

【注释】①梦得:指刘禹锡,字梦得。②乐天:指白居易,字乐天。③翛(xiāo)然:自由自在,心情畅快的样子。④桑榆:比喻人至晚年。

7.下列选项对诗歌理解不正确的一项是( )

A.两首诗都以问话开场,刘禹锡顺着白居易的语气和思路来讨论如何面对衰老。

B.两首诗都结合亲身体会从生活中的细节来谈衰老的变化,例如老眼昏花、头发稀疏、行动不便。

C.乙诗“经世还谙事,阅人如阅川”,这两句承接上文,进一步讲述了“老”的短处。

D.乙诗末二句刘禹锡用日落时分灿烂的晚霞来劝慰白居易,表现对老有可用、老有所为的憧憬。

8.这两首诗中诗人对“衰老”的态度有何不同?

(二)阅读下面文言文,完成下面小题。(3小题,共分)

凡甘蔗有二种,产繁闽、广①间,他方合并得其什一而已。似竹而大者为果蔗,截断生啖,取汁适口,不可以造糖。似荻②而小者为糖蔗,口啖即棘伤唇舌,人不敢食,白霜、红砂皆从此出。凡蔗古来中国不知造糖,唐大历间,西僧邹和尚游蜀中遂宁始传其法。今蜀中种盛,亦自西域渐来也。

凡栽蔗必用夹沙土,河滨洲土为第一。试验土色,掘坑尺五许,将沙土入口尝味,味苦者不可栽蔗。凡洲土近深山上流河滨者,即土味甘,亦不可种。盖山气凝寒,则他日糖味亦焦苦。去山四五十里,平阳洲土择佳而为之。

【注释】①闽、广:指福建、广东。②荻:一种草,形状像芦苇。③遂宁:地名,在四川。

9.解释文中加点的词。(3分)

(1)啖( ) (2)许( ) (3)去( )

10.用现代汉语翻译文中画线的句子。(4分)

(1)似竹而大者为果蔗,截断生啖,取汁适口,不可以造糖。

(2)今蜀中种盛,亦自西域渐来也。

11.请用简洁的语言说说你了解到哪些关于甘蔗的知识。(3分)

(三)默写(6分)

“诗言志,文载道。”刘禹锡哪怕居于陋室,亦能在(1)“ , ”的清幽景色中泰然自若,坚守内心的信仰(《陋室铭》);周敦颐在《爱莲说》中托物寄怀,用(2)“ , ”赞莲之洁净不染,暗喻君子当远世俗而守本心;李商隐的《贾生》借古讽今,(3)“ , ”既感慨贾生怀才不遇,又寄寓自身壮志难酬之憾。

现代文阅读(本大题共9小题,29分)

(一)阅读下面的文章,完成第13-16题。(14分)

军装

周海亮

①1937年。南京。

②天空不见一丝蓝色,废墟般的城市里,烧焦的残肢断臂随处可见。溃败的中国士兵蝗虫般涌出挹江门,他们没有秩序,面无表情地踏上同伴的尸体。到处都是呼喊声,惨叫声,老人的呻吟声,孩子的哭泣声。子弹和炮弹编织成密集的网,城在网中,毫无还手之力。

③日本人很快扑进了城。他们嗷嗷叫着,将每一个活动的目标射杀。【甲】他们越过一片又一片废墟,穿过一条又一条马路,他们就像在丛林里狩猎,动作愈来愈熟练,神色愈来愈悠闲。突然一排轻飘飘的子弹从一栋摇摇欲坠的楼房里射出,几个日本兵猛然栽倒。

④躲在楼房里的,是最后一支战斗着的守军,只有三十多个人,只有打光最后一颗子弹的命令,【乙】三十多个人挤在狭小的建筑物里,就像被捆绑在一起的手榴弹。他的左边挤着强子,右边挤着死去的连长。强子的手里紧攥着一挺机枪,那机枪严重变形,弯弯扭扭,好像一根天津麻花。机枪“哒哒哒”地响起来,子弹击起远处的尘烟,切断日本人的喊叫。他认为强子是一名出色的机枪手,一名合格的士兵。

⑤可是他呢?他是兵吗?也许是,也许不是。他参军没几天,甚至没有属于自己的军装。他跟连长说过,连长说,哦,寻一杆枪给他,就指挥士兵摞沙袋去了。那些沙袋摞得很高,摞成了怪异的阵式,连长说他们的防线坚不可摧。可是当战斗打响,那些沙袋,霎时同士兵的尸体一起飞上了天。

⑥他跟连长说过三次。他说他得有一身军装,有军装,我才有兵的样子。连长终于恼了,他说,那你随便从哪个死人身上扒下一套!他试了试,终于还是没敢。他想,那样的话,那些死去的战友,就不再是兵了。他们战死了,却不再是兵,他不能这么干。【丙】尸体堆成小山,他填子弹,瞄准,射击;再填子弹,再瞄准,再射击……他在死人的缝隙里坚守,就像坚守在隆隆战车前的螳螂。后来他们撤进了城,躲进那栋随时可能坍塌的小楼。连长说,打完最后一颗子弹,咱们就可以散了……追上队伍,或者回家。然后弹片划过,他的脑袋仅剩一半了。他用仅剩一半的脑袋冲他微笑,他的笑容凄惨并且绝望。

⑦日本人迅速将他们包围,他们腹背受敌,甚至有日本士兵冲进屋子,他的枪筒几乎插进日本人的嘴巴。子弹清脆地击穿日本人的后脑,那是他的最后一颗子弹。

⑧他们跑向广场,他们知道战斗结束了,突围的过程异常惨烈,三十多个人,也许仅剩他一个。广场上挤满了人,老人,女人,医生,孩子,学生,士兵……士兵们慌慌张张将枪扔掉,又慌慌张张地脱掉自己的军装。有人将军装埋进花坛,那些花儿全都失去了头颅;有人将军装投向烈焰,它们很快燃烧,如同一面面战败的旗子,却裹起阵阵腥风。脱掉军装的士兵马上变回牙医,变回铁匠,变回农民,变回酒馆伙伴,变回菜市场上的商贩。他们挤进人群,缩起脖子,眼睛死死地盯住地面——他们试图用参军以前的职业来救回自己的性命。

⑨军装染上鲜血。军装熠熠生辉。军装五彩斑斓。军装坚硬如铁。军装躺在地上,缩在火焰里,沦为尘土,或者化为青烟。一座城沦陷了,一起沦陷的,还有军装。

⑩他跑过去,泪飞如雨。他从火焰里抢出一套军装,动作迅疾滑稽。那是一套几乎全新的军装,没有枪眼,没有鲜血,没有褶皱,甚至没有灰尘。他将军装抖开,浓重的草绿色刺伤他的眼睛。他向火焰跪下,向城跪下,向废墟跪下,向军装跪下。他说,我还是兵。

仍然有人胡乱地脱着自己的军装。他却胡乱地往身上套着陌生的军装,一模一样的军装,几个小时以前,它们还在战壕里并肩作战。连日本人都愣住了,他们赶过来,端起枪,眯起眼,却忘记扣动扳机,终于他穿戴整齐,他甚至有时间整理一下衣襟,然后他“啪”的一声立正,向火焰和废墟行一个并不标准的军礼。

枪响,军装上多出两个圆圆的小洞。他号叫着伸手去捂,牙齿将舌头咬断。

他想捂住的不是鲜血,而是军装上的洞。

13.以下选项中对文章内容理解不正确的一项是( )(3分)

A. 甲句运用动作、神态描写,写出了侵略者的残忍与冷漠,表现出他们的野蛮和毫无人性,从正面反映出南京城沦陷时的悲惨状况以及战争的残酷。

B. 乙句运用比喻的修辞手法,将挤在一起的三十多个人比作“捆绑在一起的手榴弹”,生动形象地表明了守军处境的危险,突出了守军不怕牺牲、精诚团结的精神品质。

C. 丙句运用反复的修辞手法,突出了他坚守阵线,英勇顽强的品质。

D.文章以“军装”为行文线索,讲述了他要军装、捡军装、理军装、捂军装的故事。

14.第⑤⑥段运用了什么记叙顺序?有何作用?(3分)

15.本文中其他人脱下军装、掩埋军装、焚烧军装,而唯独他的举止与众人迥异。作者精心设计这样的情节有何用意?请结合文本简要分析。(4分)

16.请结合小说内容分析“他”的人物形象特点。(4分)

(二)阅读下面的文章,完成第16-19题。(10分)

冰镇夏天

孙道荣

①唯有冰,才能镇住夏天。

②现在的夏天,是越来越热了,热成了狗。我们家的狗,一到夏天,就喜欢趴在下沉式卫生间的地砖上,舌头伸得比夏天还漫长。这个卫生间,比客厅下沉了七步台阶,有七八十厘米深。如果再深一点,就相当于一个小地窖了。不知道房屋的设计师是怎么想的,他难道预知一条热成狗的狗,要年年躲在这儿避暑吗?

③还真有温差。不多,也就一两度。别小看了这一两摄氏度,你从客厅一步步下到卫生间,忽觉一股凉气袭来,恍惚有了冰镇的感觉。小时候,到了夏天,村西头那口唯一的古井,就成了全村人的救星。早上扔一个西瓜下去,傍晚的时候,捞回来,切开,一口咬下去,舌头降两摄氏度,一瓣西瓜落胃,浑身一哆嗦,直降五六摄氏度,凉透了。这是土法子的冰镇西瓜,镇的不是西瓜,是夏天。家家户户都将西瓜扔下去了,不会弄混吗?我们又不傻,扔下去前,先用指甲盖在西瓜上刻个字,姓或名,都可以。不认得字的人家,干脆就刻个符号。就像村子里的芭蕉扇,都长一个样,大人会用烟熏个“张记”“李记”“王记”在上面,以示区别。

④到底是小黑子更聪明,不知道他从哪儿弄来了一个网兜,将他家的西瓜装进去,还在网兜里,加了一块小石头,然后,“咕咚”一声,一起丢进古井里。我吃过一块他家的西瓜,瓜瓤比我们家的西瓜红而沙,沙而甜。其实都是一块瓜地里的瓜,也在同一个井里冰镇过,唯一的不同,是小黑子加的那块石头,让它们家的瓜,完全沉到了井水中,不像我们其他人家的西瓜,其实都是漂浮在井水上。他家的西瓜因而被彻底镇透了,冰透了。那是我吃到过的最正宗的冰镇西瓜。

⑤到了夏天,不吃点喝点冰镇过的东西,还真对付不了无处不在的热分子。

⑥印象最深的,是小时候喝的冰镇汽水。便宜,两三毛钱一瓶。瓶盖是那种液压上去的金属盖,撬开,一股气直冲云霄。要的就是那股气,可别让它白白跑掉了。赶紧喝。一大口灌下去,丝丝滑滑的凉意,顺着喉咙滑到胃里,钻到心里。那个酸爽啊。但这还不够,汽水之妙,就在于那股气,它落到了你的胃里,不会就此安分,它还要在你体内东奔西突,它还要继续横冲直撞,将那股凉意传遍你全身。这依然不够,在你毫无防备时,它还会突然杀个回马枪,让你重重地打个饱嗝,将你体内的热气,给彻底喷发出来。每次喝了冰镇汽水后,我们都在期盼着那个饱嗝爆发出来,那是一种浑身凉透,无比满足,也倍有面子的饱嗝。

⑦冰镇过的东西,远不止于能把暑热驱走,将凉带给你,冰镇的美妙处还在于,它能使苦不再苦,使甜更甜。冰镇过的西瓜,就远比没有冰镇过的西瓜甜,冰镇过的咖啡,就减弱淡化了咖啡之苦。我喝不了原味热咖啡,必得加糖,加奶,以掩盖其浓浓的苦味,但到了夏天,冰镇咖啡却是我的最爱,且不用加糖。尤其在高速上开车,每次到了服务区,我必要买一杯冰镇咖啡,降温,醒神。到了目的地,与友在路边的夜排档小聚,再来几瓶冰镇啤酒,夏天的炎热,一扫而空,何足惧哉?

⑧为什么是冰镇,而不是冰冻?冻了岂不是更凉爽吗?我还真的在某年夏天,买到过一瓶冰冻的矿泉水,是那种完全冻住了的,老板刚从冰柜里拿出来的时候,冻得硬邦邦。它融化了一点,我才能吸一小口。我又不是饮酒,小口小口地抿,我是热啊,我是渴啊,我要一大口一大口“咕咚咕咚”灌下去的啊,哪里等得及夏天慢慢地将这瓶水全部融化?

⑨真冻住了,就没意思了。把炎热的夏天,变成冰冻三尺的冬天,那还叫夏天吗?冰镇住它,就是对着夏天一声大喝,如晴天霹雳,给它一个下马威。该热,你尽管热,咱冰镇,也继续冰镇。看谁镇住谁!

⑩我以为这就是冰镇的本意。其实不是。冰镇这个词,是从南方传过来的,原意是冰浸,把东西放冰箱或冰块里浸一浸,让凉意浸入进去。粤语的浸,读音却是“zhen”,也不知道谁最早聪明地化用了“镇”这个字。

冰浸之浸,也很有意味,浸嘛,慢慢地渗透,凉意可不就是缓慢地,由外而内地侵入的吗,很准确,很生动。但却没有冰镇来得猛烈,有爆发力。镇是什么?是压制,是制服,是你服也得服,不服也得服。

能把夏天镇住,这多豪气啊!

17.以下选项中对文章内容理解不正确的一项是( )(3分)

A.第①段起到开篇点题的作用,“唯”强调了冰在夏天发挥着巨大作用。

B.第②段画波浪线的句子语言风趣幽默,“一条热成狗的狗”表明夏天天气实在热。

C.作者认为冰镇的美妙处在于,能使苦更苦,使甜更甜。

D.作者将各种冰镇食物的体验与童年回忆结合,给读者带来“冰冰凉凉”的清凉之感。

18.联系上下文,结合加点词语,赏析文段中划线的句子。(共4分,每小题2分)

(1)一大口灌下去,丝丝滑滑的凉意,顺着喉咙滑到胃里,钻到心里。

(2)冰镇住它,就是对着夏天一声大喝,如晴天霹雳,给它一个下马威。

19.文章以“冰镇夏天”为标题有什么作用?(3分)

(三)阅读下面的材料,完成第20-21小题。(5分)

【材料一】 简明中国制糖史

早在西周时期,人们已经能够用少量发芽的粮食与蒸熟的米、麦制作麦芽糖。当时麦芽糖,质地较为干硬的叫“饧(táng)”芽糖可以分为两类:质地比较稀软的叫“饴(yí)”到了汉代,南方地区出现了名为“石蜜”的粗制蔗糖。早期蔗糖一般人根本吃不起,被当做珍贵的美食和良药。唐初,从印度引进了更先进的制糖工艺,在南方各地开始普及,蔗糖产量这才开始增长。明代,中国的制糖技术已经领先世界,能将深色的蔗糖“净化提纯”为白糖,并开始对外出口。印度也开始用“cini”(在印度文中有“中国”之意)称呼白糖。如今,我国已经是世界上三大食用糖生产国之一。

【材料二】 吃糖时我们的大脑在做什么?

【材料三】 “代糖”健康吗?

过量摄入糖可能会引起龋齿、肥辟、糖尿病、高血压、高血脂等问题。意识到过度摄入糖类的危害后,人们开始寻找糖的替身——代糖。在食品安全标准范围内,代糖对身体无害,而且它的分解产物也不含葡萄糖,几乎不会提高能量摄入,也可以满足糖尿病患者想吃点甜食的需求。

即使如此,代糖也不能肆无忌弹地敞开吃。代糖虽然不是糖,但代糖也可以与甜味受体结合,从而骗过大脑,给人以吃糖的借觉。大脑在被它“欺骗”后,身体仍然会按照分解糖的需求,去分泌胰岛素,过量胰岛素又无用武之地,反而会促进脂肪过度合成。另一项研究发现,代糖会影响肠道微生物菌群,导段消化不良。

20.下列对材料的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.中国制糖历史十分悠久,可以追溯到西周时期。

B.中外文化互相交流促进了我国制糖工艺的发展。

C.成语“甘之如饴”中的“饴”指的就是一种糖。

D.糖一直是中国普通老百姓家里必不可少的调料。

21.小语新年时收到了这则有趣的祝福语(如下图)。请结合材料二,从科学依据和寓意两个角度分析这则祝福语的有趣之处。(2分)

四、名著阅读(本大题共3小题,共10分)

22.对小说《钢铁是怎样炼成的》的理解不正确的一项是( )(3分)

A.《钢铁是怎样炼成的》是前苏联作家奥斯特洛夫斯基所著的一部长篇小说。

B.这是一部闪烁着崇高理想主义光芒的小说,是理想主义的旗帜与人生的教科书。

C.它真实地反映作者的一生和前苏联国内战争到恢复国民经济各个时期的时代特点。

D.小说热情歌颂了为祖国而战的前苏联年轻一代,展示了他们的成长历程和精神风貌。

23.下列事件中全跟保尔有关的一项是( )(3分)

①因解救朱赫来,在战斗中感染伤寒并被关进监狱

②教授英国式拳击打法

③在筑路工作即将结束时,得了伤寒和肺炎

④试探询问阿尔焦姆对布尔什维克党的看法

⑤被繁重的肃反工作击倒了

⑥由发电厂转到机车库工作

⑦在骑兵部队的战斗中,头部受重伤

⑧帮忙把偷来的枪藏进树林里躲过搜捕

⑨全身瘫痪,产生了自杀念头

A.①③⑤⑨ B.①②⑦⑧ C.③⑤⑧⑨ D.④⑦⑧⑨

24.《骆驼祥子》中的祥子与《钢铁是怎样炼成的》中的保尔均经历了人生重大挫折,但结局截然不同。请从社会环境和个人选择两个角度,分析两人命运差异的原因。(4分)

五、作文

抽屉深处那把锈迹斑斑的旧钥匙,某个寻常午后竟悄然开启尘封的回忆;外婆压在箱底褪色的蓝印花布,在某个灵感枯竭的傍晚,摇身化作画笔下绚烂的色彩。这些静默的旧物,如同时光精心封存的宝藏,总在不经意间,以意想不到的方式给我们带来惊喜。

25.请以“被时光珍藏的惊喜”为题,写一篇文章。

要求:(1)结合自己的生活经历或体验写作。(2)不少于600字。(3)文中不得出现真实的人名、校名和地名。

2024-2025学年七下语文月考试卷答案

嚼 (2)shǎng

——

B

C

C

D

C

白居易认为人老之后生活多有不便,表达出消极,悲观的情绪;刘禹锡认为老也有老的长处,体现了他豁达乐观、积极进取的人生态度。

啖( 吃 ) 许( 大概、大约 ) 去( 距离 )

(1)其中甘蔗形状像竹子而又粗大的,叫做果蔗,截断后可以直接生吃,汁液可口,不可以用来制糖。(可/以)

(2)如今四川境内普遍种植甘蔗,也是从西域逐渐传入的。

①甘蔗的主要产地在闽广地区;②甘蔗分为两种:果蔗和糖蔗,糖蔗才可以用来造糖;③造糖法是从国外传过来的;④甘蔗适合栽种在河边的沙土中。(任答两点即得分)

【参考译文】

甘蔗有两种,主要盛产于福建和广东一带,其他各个地方所种植的加起来都不到这两个地方的十分之一。其中甘蔗形状像竹子而又粗大的,叫做果蔗,截断后可以直接生吃,汁液甜蜜可口,不适合用来制糖;另一种像芦荻那样细小的,叫做糖蔗,生吃时容易刺伤唇舌,所以人们不敢生吃,白砂糖和红砂糖,都是用这种甘蔗制造的。古代时中国还不知道用甘蔗制糖,直到唐代宗大历年间,西域僧人邹和尚到四川遂宁县旅游时,才传授了制糖的方法。现在四川境内种植的很多甘蔗,就是从西域逐渐传入的。

种蔗必须选用沙壤土,地域最好靠近河边。鉴别这种土壤的方法是,挖个一尺五寸左右深的坑,用嘴尝一下坑底泥土的味道,如果尝出有苦味就不能用来栽种糖蔗。在深山之中,一些河流上游两岸的土地上,即使土壤有甜的味道,也不能种植糖蔗。这是因为山地气候寒冷,产出的蔗糖也会有苦味。种糖蔗应该在离山地约四五十里的平坦开阔、日照充足的土地附近选择较好的地段来栽种。此外,黄泥土也不适于种植糖蔗。

(1)苔痕上阶绿,草色入帘青。(2)出淤泥而不染,濯清涟而不妖。(3)可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

A.

插叙。交代了这支守军的经历,表明他渴望拥有一身军装,为下文他从火中抢出一套军装穿在身上的情节埋下伏笔。

对比。将其他士兵纷纷脱下军装的行为与“他”执意穿上军装的行为进行对比,突出了“他”的光辉形象,讽刺了那些懦弱自私、贪生怕死的人,赞美了“他”对军人身份的尊重对军人职责的担当。

①英勇善战、不怕牺牲。“他”在腹背受敌、陷入绝境的情况下依然坚守阵地,顽强抵抗。②坚守信仰、忠诚爱国。“他”坚持要穿上军装,临死之前还想捂住军装上的洞。

C

(1)运用动作描写,写出了“我”大口喝冰镇汽水,感到冰爽痛快。

(2)“下马威”指一开始就向对方显示威力,运用拟人的修辞手法,生动形象地写出了冰镇来得猛烈。

①文章的行文线索,“冰镇夏天”贯穿全文。②点明文章主旨,冰镇能够制服炎热的夏天,表达了作者对冰镇威力的赞叹。③新颖独特,能够激发读者的阅读兴趣。

D

这则祝福语的科学依据是:糖能够刺激大脑释放多巴胺,多巴胺又能够让人们兴奋、快乐。“去冰”是“去病”的谐音,表示祝愿身体健康。这则祝福语寓意着新的一年健康快乐!

D

A

在个人选择上:祥子在经历命运的三起三落后,放弃对生活的希望,最后选择沉沦。而保尔经历四次死里逃生,最后双目失明,完全瘫痪,但他凭借自己坚强的意志,不懈的革命斗争精神,成为生活的强者,钢铁般的战士,实现了自己的人生价值。

在社会环境上:祥子处在20世纪20年代军阀混战时期,社会黑暗腐败,底层劳动者被剥削压迫,毫无出路,最终成为个人主义的末路鬼;保尔生活在苏联革命与建设时期,尽管环境艰苦,但社会倡导集体主义与革命理想,在党和同志们的帮助下实现自己的人生价值和人生追求。

25.略。

同课章节目录