黑龙江省龙东联盟2025-2026学年高二上学期开学考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省龙东联盟2025-2026学年高二上学期开学考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-25 14:29:12 | ||

图片预览

文档简介

黑龙江省龙东联盟2025-2026学年高二上学期开学检测语文试题

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

中国自古以来就是统一的多民族国家,中华民族是一个“多元一体”的存在。中国历史经过史前、商周时期不间断的发展和持续整合,最终形成统一的秦汉王朝,奠定了后世中国版图的基础。秦汉以后,古代中国虽有短暂分裂,但并未像西方文明一样分裂成许多国家,这是因为统一是古代各政权的共同追求。中华文明、中华文化、中华民族之所以表现出强大的连续性和统一性特征,一方面与中华文明与生俱来的包容性、和平性与创新性有关,另一方面则离不开各民族对中华文明、中华文化的深刻认同。

华夏政权自古以来追求择中立国、择中建都,“中”是流淌在中华文明血液中的强大基因。金、元、清三代北方少数民族统治者在择都的过程中均体现了对“择中”理念的认同。金海陵王完颜亮迁都诏云“顾此析津之分,实惟舆地之中,参稽师言,肇建都邑”。金幼孜在《皇都大一统赋》中称北京:“实当天之下中……为万国之都会。”元忽必烈在确定都城所在地时,霸突鲁曾分析:“幽燕之地,龙蟠虎穴,形势雄伟,南控江淮,北连朔漠。且天子必居中以受四方朝觐,大王果欲经营天下,驻跸之所非燕不可。”清代则完全沿用了明代的北京城,未见有迁都动议,这也是基于对都城地理位置的认同。

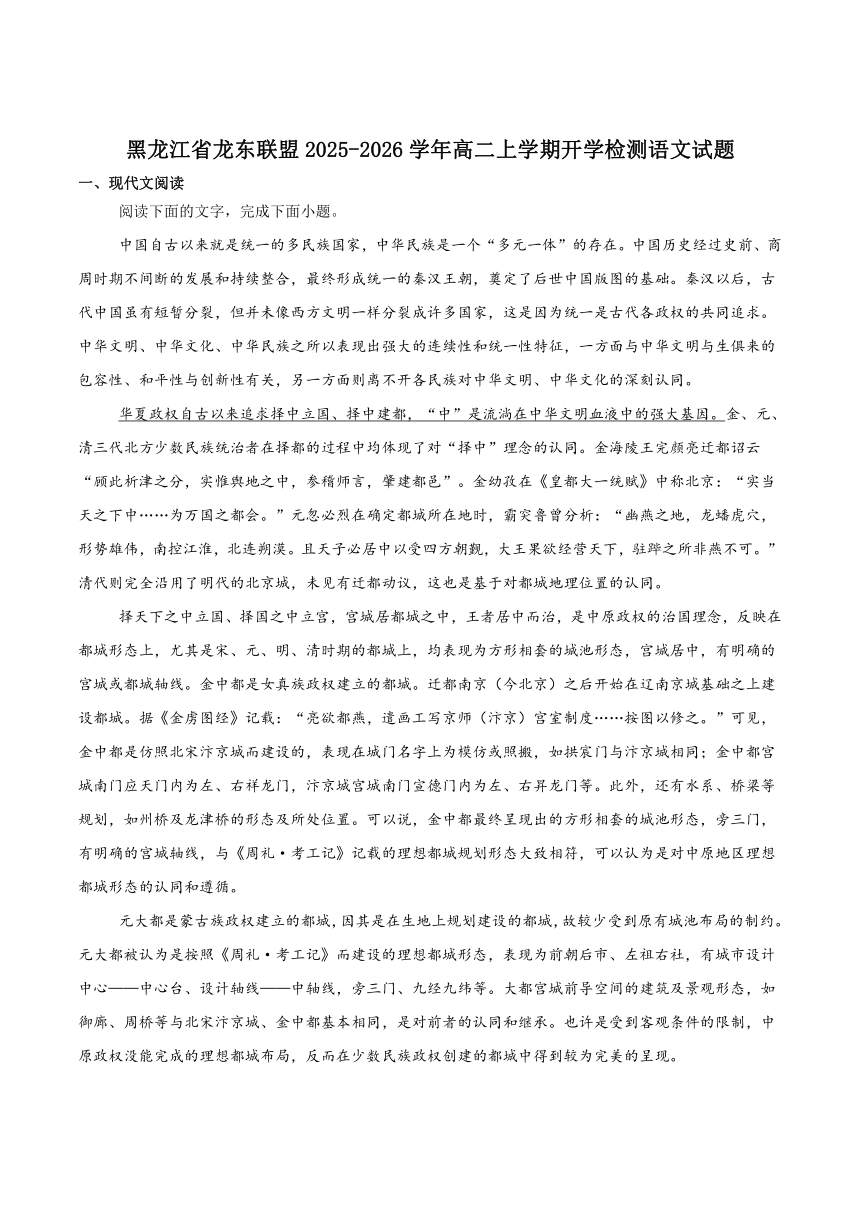

择天下之中立国、择国之中立宫,宫城居都城之中,王者居中而治,是中原政权的治国理念,反映在都城形态上,尤其是宋、元、明、清时期的都城上,均表现为方形相套的城池形态,宫城居中,有明确的宫城或都城轴线。金中都是女真族政权建立的都城。迁都南京(今北京)之后开始在辽南京城基础之上建设都城。据《金虏图经》记载:“亮欲都燕,遣画工写京师(汴京)宫室制度……按图以修之。”可见,金中都是仿照北宋汴京城而建设的,表现在城门名字上为模仿或照搬,如拱宸门与汴京城相同;金中都宫城南门应天门内为左、右祥龙门,汴京城宫城南门宣德门内为左、右昇龙门等。此外,还有水系、桥梁等规划,如州桥及龙津桥的形态及所处位置。可以说,金中都最终呈现出的方形相套的城池形态,旁三门,有明确的宫城轴线,与《周礼·考工记》记载的理想都城规划形态大致相符,可以认为是对中原地区理想都城形态的认同和遵循。

元大都是蒙古族政权建立的都城,因其是在生地上规划建设的都城,故较少受到原有城池布局的制约。元大都被认为是按照《周礼·考工记》而建设的理想都城形态,表现为前朝后市、左祖右社,有城市设计中心——中心台、设计轴线——中轴线,旁三门、九经九纬等。大都宫城前导空间的建筑及景观形态,如御廊、周桥等与北宋汴京城、金中都基本相同,是对前者的认同和继承。也许是受到客观条件的限制,中原政权没能完成的理想都城布局,反而在少数民族政权创建的都城中得到较为完美的呈现。

清北京城完全继承了明北京都城,前朝后市、左祖右社等,并加强了对中轴线空间形态的塑造,如将景山寿皇殿移至中轴线上,在景山宫门内土山上对称建设五座亭子,在天桥两侧对称立碑两方。值得一提的是,宫城的前导空间仍然沿用前代金元时期都城形制,如大明门(大清门)内的千步廊和御道。除紫禁城外,清代皇家园林圆明园也同样承载着政治功能,是紫禁城外国家的第二个政治中心,清帝在此园居住理政。

中华传统文化重视以礼治国,敬天法祖,农业发展。此外,还有基于对宇宙时空的探索而建立起来的一套人文哲学,其中的易学思想较具代表性。金中都的城门名称有施仁门、彰义门、崇智门、端礼门等,反映出对中原政权以儒家思想治国理念的认同。

元大都在设计理念中还运用了中国传统的易学思想。元大都北城墙仅开两门,学者王彬在《井田制与北京城》中分析说是因为北方处于坎位,坎入于陷则凶,潜藏不露则吉,故不在正北开门,钟鼓楼高耸,以防泄气冲城阙。元人黄文仲在《大都赋》中提供了另一种解释,即大都城之所以设十一门,是因为“允合乎五六天地之中”。天之中数五,地之中数六,两者相加为十一。此外,各城门的名称也是根据《周易》卦象而命名的,如南垣正中为丽正门,取自《周易·离卦·彖传》“重明以丽乎正,乃化成天下”;其东为文明门,取自《周易·大有卦·彖传》“其德刚健而文明”;其西为顺承门,取自《周易·坤卦·彖传》“至哉坤元,万物滋生,乃顺承天”。

清代对中华传统文化的理解和认同更超金、元两代,祭祖、祭天、祭农等礼仪不仅隆重,且为常例。圆明园是清朝统治者在京城西郊营建的一座大型苑囿,是平地造园的典范。它是按照事先规划而建设的,其布局形态鲜明地体现着其背后的设计思想和理念。圆明园整体地势西北高、东南低,同华夏神州地形一致。在内部景观设计及殿宇命名上,均体现出鲜明的中华传统文化,如反映中国自古以来重农思想的澹泊宁静“田”字形大殿,种植有成片稻田以观农时的多稼如云;反映敬祖观念的鸿慈永祜;反映追求天下大同、太平和谐的万方安和、九州清晏等,均体现了中华文明自古以来追求“天人合一”的宇宙观和以礼治国、以文化人的家国情怀。

(摘编自张利芳《从都城园林营建看中华民族的文化认同》)

1.下列对文章相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.各民族对中华文明、中华文化的深刻认同,使得中华文明、中华文化具有强大的连续性和统一性特征。

B.元大都创建时没有受到原有城池布局的影响,因而能较好地呈现出中原政权未完成的理想都城布局。

C.明北京都城沿用《周礼 考工记》中“前朝后市、左祖右社”的建城理念,并将景山寿皇殿移至中轴线上。

D.元大都的“丽正门、文明门”等城门名称来源于《周易》卦象,由此可看出易学思想在元大都设计中的运用。

2.根据文章内容,下列说法不正确的一项是( )

A.金统治者派画师描摹汴京的宫室,之后将都城仿照汴京形制而建,甚至连城门名字都模仿或照搬汴京城的。

B.据《周礼 考工记》,北城墙应设三门,但元大都却只设左右两门,对此王彬认为其原因是正北方向宜藏不宜露。

C.中华传统文化中的祭祖、祭天、祭农等礼仪备受金、元、清三代的推崇,不仅被隆重举办,且被各朝设为惯例。

D.圆明园的整体地势与中国西北高、东南低的地形一致,这体现了中华文明追求人与自然和谐统一的宇宙观。

3.下列选项,不适合作为论据来支撑文中画线部分观点的一项是( )

A.汉初娄敬认为:“成王即位,乃营成周洛邑,以此为天下之中也,诸侯四方纳贡职,道里均矣。”

B.南朝时的建康在皇城南北分散设南市、西口市、盐市和北市,外城中里坊采取了非棋盘式的街巷布局。

C.司马迁曾说过:“昔唐人都河东,殷人都河内,周人都河南,夫三河在天下之中,若鼎足,王者所更居也。”

D.明清时的北京以皇城为中心,皇城内南端左(东)建太庙,右(西)建社稷坛,并在城外四方对称建天坛、地坛。

4.古代华夏各政权在都城建设上对中华民族的认同体现在哪些方面?请结合文章内容简要分析。

阅读下面的文字,完成下面小题。

十七棵树

刘帆

再过两天就要去当兵了,我约了邻村的战友古力一起去十七棵树那里栽树。

栽什么树呢?我们俩早就想好了,栽松树。

栽同十七棵松树一样的树。

我和古力一样,十八岁了,跟当年松树岭十七棵松树的主人一样,也正值青春芳华的时候。

我和古力从小一起玩到大,都有相同的梦想,就是去绿色军营建功立业,献身国防。

古力在我们约好的时间准时到了会合地点——栽着十七棵松树的松树岭。

我们小心翼翼地刨土,然后把采挖的根部带有原土的小松树植入土中,接着开始杀菌。松树岭在八十多年前被一场无情的大火焚烧过。村里上年纪的人说,那年山上的树木被炮火蹂躏,漫天硝烟,风催火势,熊火映红了天空。

偏偏敌人的飞机不停地呼啸着往下扔炸弹,像铁桶一样包围过来的敌军,朝着原本郁郁葱葱的山岭不知打了多少发炮弹。当山岭再也不见生机盎然的树木后,一切才归于死寂。

松树岭战斗!据说,松树岭原本生长的不是松树,而是挺拔的古柏。树下生长着灌木丛,柏树枝条紧凑,人进去后,无论外面的人怎么找,都发现不了。

在我很小的时候,这片山岭依然没有什么大树,只有十七棵形态各异的松树耸立在那里。松树岭在贡江边,也就是于都河边。站在岭上,一眼望去,层峦叠嶂,植被葱郁,发育的河流明亮地流向远方。

为什么山上只有十七棵松树?起初我一点也不了解。在我幼小的心灵里,十七棵松树一直是个谜。

谜底在我十二岁那年终于解开了。让我感到惊讶的是,这十七棵松树竟然是八十多年前的事情了。以前奶奶带我到过松树岭,我的父母远在岭南打工赚钱,我跟奶奶在家相依为命。奶奶到松树岭,主要是祭奠。至于为什么要祭奠那些树呢?我不知道。但是,我感到奶奶十分看重这些树,以至我连折断一根树枝都不敢。

奶奶到十七棵松树下,摆上祭品、上香、祭拜,年少的我对此十分不理解,难道树底下埋葬了先人?但是十七棵松树下,没有一处墓地,而奶奶和另外十六位邻村的大人依然到此祭奠。

这十七棵松树已经长得很粗壮了!奶奶在摆放祭品的时候,总会叫我数数,有多少棵松树。我不知道奶奶为什么要我数松树,而且,说是十七棵松树,其实奶奶每年带我到松树岭,我发现松树的棵数都在增多。

我很想问奶奶,松树的棵数为什么在增加?但是奶奶似乎并没有打算告诉我原因,于是我忍住心里的冲动,既然奶奶不说,我也不好强问,便没有打破砂锅问到底。

但是水落石出的一天终会到来。奶奶一天天地变老,后来她不让我数松树了。再后来我考上了县里的重点中学,奶奶可能是看我有出息了,在我上县城中学的前一天,竟然给我讲起了十七棵松树的故事。

每一棵都有人名的松树,一共十七棵。十七棵松树好像活着的人一样,都有名有姓。不过,奶奶除了说树是十七位红军战士栽的,就再没有透露更多的细节了。我上了中学后,考虑到奶奶年事已高,母亲为了让我安心学习,曾回来过一段时间,陪我在县城读书,照顾我的起居。松树岭的松树增多了,那些树也有名有姓,但我还是不知道详情。直到省政府公布一项烈士褒奖令,母亲把政府褒奖的十七位烈士的故事讲给我听,我对十七棵松树的故事才得以一清二楚。

原来,十七棵松树,其中有一棵树是奶奶的父亲,也就是我的太姥爷栽的。太姥爷所在的村子与我们村相邻。一九三四年十月十六日前一天,太姥爷和村里的共十七位红军战士在远征前回家来辞别亲人,想到这一走不知道何时才能回来,于是大家就一起商议,决定在被炮火摧毁的柏树岭上每人栽种一棵松树,然后写上各自的名字,告知亲人见树如见人,等革命胜利了自己一定回来,如果不能回来,那么这些树就代表自己与亲人相聚。

战士们一个个跟着部队踏上了漫漫长征路。没有了柏树的山岭,又因为山上只有松树,渐渐地,就被人唤作松树岭了。

十七户人家守护着十七棵松树,树一天天长大,然而,望眼欲穿的亲人,始终不见儿郎回来。太姥爷是十七个人中年龄最大的,辞别那年,奶奶已有六岁,她清楚地记得自己的父亲穿着灰布军装,头戴红军帽,依依不舍地赶往部队的身影。

奶奶相信自己的父亲一定还活着,但在信息不畅通的年代,十七个儿郎是生是死,很多年都没有查清。不过,后来村里有人去当兵,他们在入伍前必到松树岭栽下写有自己名字的松树。

我和古力在拿到入伍通知书后,就约好一起到松树岭栽树。

松树岭上的一棵棵松树,树干挺直,直插云天。茂密的树冠遮住了头顶的烈日,顶住了贡江的风,挡住了于都河的雨。枝头上的小鸟在欢快地歌唱,美妙的歌声在风和日丽的松树岭回荡。

我们心潮澎湃,浮想联翩,想到了杜甫的《蜀相》①:“丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。”想到了白居易的《栽松》:“欲得朝朝见,阶前故种君。知君死则已,不死会凌云。”

“十七棵树后面应该有后来者栽下的树!”站在岭上,眼望漫江碧透的于都河奔向远方,我们不约而同地说。

(有删改)

【注】①本诗是一首缅怀诸葛亮的诗作,抒写了诗人游览武侯祠的所见所感。

5.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.“我”和古力同样有着报效国家的理想,也最终拿到了入伍通知书,并在入伍前一起到松树岭践行了种树传统。

B.小时候,“我”不理解奶奶祭奠松树的行为,直至省政府颁布烈士褒奖令,才从母亲口中得知奶奶是在祭奠战士。

C.十七位战士在远征前栽松树及其有关的言行,鲜明地展现了他们对亲人的深厚眷恋及勇于为国献身的崇高精神。

D.“这十七棵松树已经长得很粗壮了”一句,既表现了松树岭十七棵松树的长势之好,也暗示了十七位烈士离乡之久。

6.下列对文本艺术特色的分析与鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章以“十七棵树”为线索,串联起过去的革命故事与当下的青春选择,使得文章结构严谨,具有历史纵深感。

B.文章对松树岭战斗场景的描写,虽寥寥数笔,但从“炮火蹂躏”“飞机轰炸”等词语中可见当时的战况之惨烈。

C.文章以第一人称视角展开叙述,将“我”童年时的疑惑与成年后的领悟形成对比,增强了故事的真实性与感染力。

D.文中画线部分自然地将叙述从回忆过渡到现实,既渲染了安定祥和的氛围,也烘托了“我”和古力的激动心情。

7.文章倒数第二段引用杜甫和白居易的诗句有何用意?请简要说明。

8.标题“十七棵树”意蕴深厚,具有多重象征意义,请结合文本内容简要分析。

二、文言文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

孔子曰:“吾犹及史之阙文①也,有马者借人乘之,今亡矣。”夫史之不阙文,与马之不借人也,岂有损于世也哉?然且识之,以为世之君子长者日以远矣,后生不复见其流风遗俗,是以日趋于智巧便佞而莫之止。是二者虽不足以损益,而君子长者之泽在焉,则孔子识之,而况其足以损益于世者乎。

昔吾先君适京师,与卿士大夫游,归以语轼曰:“自今以往,文章其日工,而道将散矣。士慕远而忽近,贵华而贱实,吾已见其兆矣。”以鲁人凫绎先生之诗文十余篇示轼曰:“小子识之。后数十年,天下无复为斯文者也。”先生之诗文皆有为而作,精悍确苦,言必中当世之过,凿凿乎如五穀必可以疗饥,断断乎如药石必可以伐病。其游谈以为高,枝词以为观美者,先生无一言焉。

其后二十余年,先君既没,而其言存。士之为文者,莫不超然出于形器之表,微言高论,既已鄙陋汉、唐,而其反复论难,正言不讳,如先生之文者,世莫之贵矣。轼是以悲于孔子之言而怀先君之遗训益求先生之文而得之于其子复,乃录而藏之。

(节选自苏轼《凫绎先生诗集叙》)

材料二:

尝与足下评古今文章,似好恶不相阔者。然不有所竟,顾樵何所得哉?古今所谓文者,辞必高然后为奇,意必深然后为工,焕然如日月之经天也,炳然如虎豹之异犬羊也。是故以之明道则显而微,以之扬名则久而传。

今天下以文进取者,岁丛试于有司,不下八百辈,人人矜执,自大所得,故其习于易者,则斥艰涩之辞;攻于难者,则鄙平淡之言。至有破句读以为工,摘俚语以为奇。秦汉已降,古人所称工而奇者,莫若扬、马②。然吾观其书,乃与今之作者异耳。岂二子所工不及今之人乎?此樵所以惑也。当元和、长庆之间,达官以文驰名者接武于朝,皆开设户牖,主张后进,以磨定文章。故天下之文薰然归正。洎李御史甘以乐进后士,飘然南迁。由是达官皆阖关齰舌,不敢上下后进。宜其为文者得以盛任其意,无所取质,此诚可悲也。

(节选自孙樵《与友人论文》)

【注】①史之阙文:古代文献中因存疑而留有空缺。②扬、马:指扬雄、司马相如。

9.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

轼是以悲A于孔子之B言C而怀先君之D遗训E益求先生之F文G而得之H于其子复

10.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.是,这,与《答司马谏议书》“是而不见可悔故也”的“是”意思相同。

B.录,抄写,与《送东阳马生序》“手自笔录”的“录”意思相同。

C.若,比得上,与《庖丁解牛》“而刀刃若新发于硎”的“若”意思不同。

D.当,在,与《谏太宗十思疏》“人君当神器之重”的“当”意思不同。

11.下列对材料有关内容的概述和分析,不正确的一项是( )

A.苏轼认为,孔子之所以感叹“史阙文”“马借人”的现象消失,是因为这些现象中蕴含着君子长者遗风,而这种遗风的消逝会导致社会趋向智巧便佞。

B.苏轼的父亲从京师归家后,曾预言今后的文章会作得日益精工,而君子之道将会消逝,并慨叹后几十年不会有人写出像凫绎先生作的这些文章了。

C.孙樵指出,当下不少读书人到官府参加考试,想凭借文章求取功名,他们虽然文章作得精巧奇妙,但都自负固执,盲目轻视、排斥他人的写作文风。

D.元和、长庆年间,凭借文章而享有盛名的高官们广开门路,扶持后进,使天下文章趋向正统,但李甘之案后,他们便闭门不出,不敢再提拔后进之人。

12.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)士慕远而忽近,贵华而贱实,吾已见其兆矣。

(2)宜其为文者得以盛任其意,无所取质,此诚可悲也。

13.苏轼和孙樵对好文章的标准的看法有何不同?请根据材料内容简要分析。

三、古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

岁日家宴戏示弟侄等兼呈张侍御二十八丈殷判官二十三兄

白居易

弟妹妻孥小侄甥,娇痴弄我助欢情。

岁盏后推蓝尾酒①,春盘先劝胶牙饧②。

形骸潦倒虽堪叹,骨肉团圆亦可荣。

犹有夸张少年处,笑呼张丈唤殷兄。

【注】①蓝尾酒:一作“婪尾酒”,指当时轮流斟饮的习俗,巡至最后一位称“蓝(婪)尾”,需饮三杯。②胶牙饧:用麦芽制成的糖,食之黏齿,故名。旧俗常用作送灶时的供品。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.孩童围绕诗人嬉戏打闹、节日的美食佳肴以及与亲人的欢快畅饮都令诗人感到十分愉悦。

B.诗歌虽然只交代了迎新宴上的蓝尾酒、胶牙饧,但透露出浓浓的岁旦习俗,令人倍感温暖。

C.“虽”“亦”形成情感转折,将诗人对衰老的悲叹与家庭团聚的欢乐并置,凸显其矛盾心境。

D.本诗是一首叙事诗,内容聚焦于“岁日家宴”这一场景,多用口语化表达,贴近日常生活。

15.有人评论,本诗在举杯痛饮中流露出诗人的真性情。请结合诗歌内容简要分析。

四、名篇名句默写

16.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)小刚参加学生会主席竞选,他引用《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中公西华的话谦虚地表态“ , ”,希望大家给他机会。

(2)《阿房宫赋》中写宫妇们入秦之后昼夜不息弹奏歌唱、融入秦国生活的句子是“ , ”。

(3)在语文课上,同学们讨论古人如何将天文星象融入诗文创作,赋予其瑰丽的想象。小华引用张孝祥《念奴娇 过洞庭》中的“ , ”两句,赞叹诗歌以江河为酒、星宿为器的宏大意境。

(4)与下图内容大致契合的古诗文名句,可以是“ , ”。

五、语言文字运用

阅读下面的文字,完成下面小题。

①近些年,随着城市绿化的快速推进,②本土的杂草野花遭遇了灭顶之灾。③不仅影响“市容”和“美观”,④有杂草野花的很多城市在园林绿化中成为被消灭的对象,⑤随后,城市里种植上高价的园林花卉或单一的进口草皮。

杂草野花本是一种最自然的存在,虽然经常会长得( ),但也绝不是影响观瞻的“丑陋”。我国最早的诗歌总集《诗经》中,有305篇作品提到花草,其品种多达132种。诗作中,以花喻人、借花抒情的在30篇左右。“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜”“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”等后世诗词佳句,都赋予杂草野花以审美的内涵。

而我们城市绿化中大量引进的人工草坪虽然整齐划一,却也失去了自然多样的生态之美。而且,在实际的养护中,不仅需要定期拔除本土野草,还要经常喷药以防止病虫害。更要命的是, 甲 ,据专家测算,北京每平方米草坪年均需要额外约半吨水灌溉,这个用量几乎和当年年均降水量持平。这也就解释了为什么在雨水充沛的夏天,环保人员还要在公园的草坪上不停地喷水灌溉。前些年,高尔夫球场成为被监管和限制建设的对象,一个重要原因就是人工草坪对水资源的消耗太大。

相反,本地杂草野花由于经历了千百年的自然选择,对当地气候和土质都有极好的适应性, 乙 。而且,与属于外来物种的人工草坪相比,本地杂草野花还有生态安全的优势。毕竟, 丙 ,二十世纪六七十年代从国外引进“水葫芦”和“大米草”本是为了生态和环保,结果它们四处泛滥,“英勇”地侵占水体和良田,导致严重的生态灾难。

17.文中第一段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密。可少量增删词语,不得改变原意。

18.填入文中第二段括号内的词语,不恰当的一项是( )

A.参差不齐 B.杂乱无章 C.疏密不均 D.泥沙俱下

19.请在文中横线上补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过13个字。

20.下列句子中引号的用法,与文中画波浪线处引号的用法相同的一项是( )

A.这一发现是集体发掘中医药的成功范例,可见“团队精神”非常重要。

B.他平日里喜欢占各种人的小便宜,这样的“聪明人”还是少一点为好。

C.每周留半天作为“盲盒”时间,让孩子随机选择徒步、烘焙或社区服务。

D.他说一口漂亮的北京话。也许因为这点,姑娘们私下里都叫他“北京话”。

六、文言小题

21.下列对加点词的解释,不正确的一项是( )

A.夫子喟然叹曰:“吾与点也!” 与:赞成

B.举先王之政 举:施行

C.信者效其忠 信:相信

D.当与秦相较 较:较量

22.下列各句中,加点词的词类活用与例句相同的一项是( )

例句:蚕食诸侯

A.故能明其德 B.籍吏民

C.此其志不在小 D.吾得兄事之

23.下列各句的句式,与例句相同的一项是( )

例句:以吾一日长乎尔

A.不吾知也 B.以其无礼于晋

C.赂秦而力亏,破灭之道也 D.戍卒叫,函谷举

24.下列加点词语中,不是古今异义的一项是( )

A.齐楚之精英 B.明星荧荧,开妆镜也

C.奈何取之尽锱铢 D.思厥先祖父

七、作文

25.阅读下面的材料,根据要求写作。

世人常将目光盯在峰顶的荣耀,却忘了山路上的每一道刻痕才是生命的重量。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1.D 2.C 3.B 4.①在都城选址上,认同中华民族的“择中”理念,即择中立国、择中建都。

②在都城形制上,认同中华民族的建城理念,继承、模仿中华民族都城的建设形态。

③在文化理念上,将中华传统文化思想融入都城建设中,体现了对中华传统文化思想的认同。

5.B 6.C 7.①借《蜀相》中“柏森森”的意境,呼应上文松树岭松树繁茂的景象,暗含对先烈的缅怀之情。

②借《栽松》中“不死会凌云”,契合松树坚韧不拔的特性,也象征着红军战士的革命信念与精神如松树般永不磨灭,并表明自己到绿色军营建功立业、献身国防的决心。

③引用诗句增强了文章的文化底蕴,使松树岭承载的精神传承更具文学色彩和历史厚重感,提升了表达的感染力。 8.①象征十七位红军战士。这十七棵树是当年十七位红军战士远征前栽种的,他们踏上长征后而未归,这些树是战士们生命的另一种形态,成为战士的化身。

②象征亲人的思念与期盼。亲人以树为寄托,守护松树、祭奠松树,树成为亲人思念战士、期盼他们归来的情感载体,凝聚着亲人对远征战士的牵挂。

③象征革命精神的传承。红军战士栽树后,村里后人当兵前会到松树岭栽下刻有自己名字的树,“十七棵树”开启了这一传统,象征着参军报国、献身国防的精神代代相传。

9.CEG 10.A 11.C 12.(1)读书人仰慕高远志向忽视眼前的事物,看重华丽却轻视质朴,(这种风气)我已经看到它的征兆了。(2)当然那些写文章的人能够随意地表达自己的想法,却没有地方求取正确的标准,这实在是可悲啊。 13.①苏轼认为好文章应“有为而作”,切中时弊、务实有用,重视文章内容的现实意义。②孙樵认为好文章应文辞高超、立意深刻,重视文章的创作技法和思想内涵。

14.C 15.①在其乐融融的团圆时刻,诗人慨叹、调侃着自己的潦倒模样,无所顾忌,体现了真性情;②几杯酒下肚后,诗人脸上荡漾着春意,心情如少年般肆意疏狂,竟将长辈张丈喊成了殷兄,体现了真性情。

16. 非曰能之 愿学焉 朝歌夜弦 为秦宫人 尽挹西江 细斟北斗 玉鉴琼田三万顷 着我扁舟一叶(驾一叶之扁舟,举匏樽以相属/小舟从此逝,江海寄余生)

17.(1)句子③,因为影响“市容”和“美观”(2)句子④,(所以)很多城市的杂草野花在园林绿化中成为被消灭的对象 18.D 19.甲:人工草坪耗水非常严重 乙:不需要过多的养护 丙:引进外来物种有一定的风险 20.B

21.C

22.D

23.B

24.C

25.略

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

中国自古以来就是统一的多民族国家,中华民族是一个“多元一体”的存在。中国历史经过史前、商周时期不间断的发展和持续整合,最终形成统一的秦汉王朝,奠定了后世中国版图的基础。秦汉以后,古代中国虽有短暂分裂,但并未像西方文明一样分裂成许多国家,这是因为统一是古代各政权的共同追求。中华文明、中华文化、中华民族之所以表现出强大的连续性和统一性特征,一方面与中华文明与生俱来的包容性、和平性与创新性有关,另一方面则离不开各民族对中华文明、中华文化的深刻认同。

华夏政权自古以来追求择中立国、择中建都,“中”是流淌在中华文明血液中的强大基因。金、元、清三代北方少数民族统治者在择都的过程中均体现了对“择中”理念的认同。金海陵王完颜亮迁都诏云“顾此析津之分,实惟舆地之中,参稽师言,肇建都邑”。金幼孜在《皇都大一统赋》中称北京:“实当天之下中……为万国之都会。”元忽必烈在确定都城所在地时,霸突鲁曾分析:“幽燕之地,龙蟠虎穴,形势雄伟,南控江淮,北连朔漠。且天子必居中以受四方朝觐,大王果欲经营天下,驻跸之所非燕不可。”清代则完全沿用了明代的北京城,未见有迁都动议,这也是基于对都城地理位置的认同。

择天下之中立国、择国之中立宫,宫城居都城之中,王者居中而治,是中原政权的治国理念,反映在都城形态上,尤其是宋、元、明、清时期的都城上,均表现为方形相套的城池形态,宫城居中,有明确的宫城或都城轴线。金中都是女真族政权建立的都城。迁都南京(今北京)之后开始在辽南京城基础之上建设都城。据《金虏图经》记载:“亮欲都燕,遣画工写京师(汴京)宫室制度……按图以修之。”可见,金中都是仿照北宋汴京城而建设的,表现在城门名字上为模仿或照搬,如拱宸门与汴京城相同;金中都宫城南门应天门内为左、右祥龙门,汴京城宫城南门宣德门内为左、右昇龙门等。此外,还有水系、桥梁等规划,如州桥及龙津桥的形态及所处位置。可以说,金中都最终呈现出的方形相套的城池形态,旁三门,有明确的宫城轴线,与《周礼·考工记》记载的理想都城规划形态大致相符,可以认为是对中原地区理想都城形态的认同和遵循。

元大都是蒙古族政权建立的都城,因其是在生地上规划建设的都城,故较少受到原有城池布局的制约。元大都被认为是按照《周礼·考工记》而建设的理想都城形态,表现为前朝后市、左祖右社,有城市设计中心——中心台、设计轴线——中轴线,旁三门、九经九纬等。大都宫城前导空间的建筑及景观形态,如御廊、周桥等与北宋汴京城、金中都基本相同,是对前者的认同和继承。也许是受到客观条件的限制,中原政权没能完成的理想都城布局,反而在少数民族政权创建的都城中得到较为完美的呈现。

清北京城完全继承了明北京都城,前朝后市、左祖右社等,并加强了对中轴线空间形态的塑造,如将景山寿皇殿移至中轴线上,在景山宫门内土山上对称建设五座亭子,在天桥两侧对称立碑两方。值得一提的是,宫城的前导空间仍然沿用前代金元时期都城形制,如大明门(大清门)内的千步廊和御道。除紫禁城外,清代皇家园林圆明园也同样承载着政治功能,是紫禁城外国家的第二个政治中心,清帝在此园居住理政。

中华传统文化重视以礼治国,敬天法祖,农业发展。此外,还有基于对宇宙时空的探索而建立起来的一套人文哲学,其中的易学思想较具代表性。金中都的城门名称有施仁门、彰义门、崇智门、端礼门等,反映出对中原政权以儒家思想治国理念的认同。

元大都在设计理念中还运用了中国传统的易学思想。元大都北城墙仅开两门,学者王彬在《井田制与北京城》中分析说是因为北方处于坎位,坎入于陷则凶,潜藏不露则吉,故不在正北开门,钟鼓楼高耸,以防泄气冲城阙。元人黄文仲在《大都赋》中提供了另一种解释,即大都城之所以设十一门,是因为“允合乎五六天地之中”。天之中数五,地之中数六,两者相加为十一。此外,各城门的名称也是根据《周易》卦象而命名的,如南垣正中为丽正门,取自《周易·离卦·彖传》“重明以丽乎正,乃化成天下”;其东为文明门,取自《周易·大有卦·彖传》“其德刚健而文明”;其西为顺承门,取自《周易·坤卦·彖传》“至哉坤元,万物滋生,乃顺承天”。

清代对中华传统文化的理解和认同更超金、元两代,祭祖、祭天、祭农等礼仪不仅隆重,且为常例。圆明园是清朝统治者在京城西郊营建的一座大型苑囿,是平地造园的典范。它是按照事先规划而建设的,其布局形态鲜明地体现着其背后的设计思想和理念。圆明园整体地势西北高、东南低,同华夏神州地形一致。在内部景观设计及殿宇命名上,均体现出鲜明的中华传统文化,如反映中国自古以来重农思想的澹泊宁静“田”字形大殿,种植有成片稻田以观农时的多稼如云;反映敬祖观念的鸿慈永祜;反映追求天下大同、太平和谐的万方安和、九州清晏等,均体现了中华文明自古以来追求“天人合一”的宇宙观和以礼治国、以文化人的家国情怀。

(摘编自张利芳《从都城园林营建看中华民族的文化认同》)

1.下列对文章相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.各民族对中华文明、中华文化的深刻认同,使得中华文明、中华文化具有强大的连续性和统一性特征。

B.元大都创建时没有受到原有城池布局的影响,因而能较好地呈现出中原政权未完成的理想都城布局。

C.明北京都城沿用《周礼 考工记》中“前朝后市、左祖右社”的建城理念,并将景山寿皇殿移至中轴线上。

D.元大都的“丽正门、文明门”等城门名称来源于《周易》卦象,由此可看出易学思想在元大都设计中的运用。

2.根据文章内容,下列说法不正确的一项是( )

A.金统治者派画师描摹汴京的宫室,之后将都城仿照汴京形制而建,甚至连城门名字都模仿或照搬汴京城的。

B.据《周礼 考工记》,北城墙应设三门,但元大都却只设左右两门,对此王彬认为其原因是正北方向宜藏不宜露。

C.中华传统文化中的祭祖、祭天、祭农等礼仪备受金、元、清三代的推崇,不仅被隆重举办,且被各朝设为惯例。

D.圆明园的整体地势与中国西北高、东南低的地形一致,这体现了中华文明追求人与自然和谐统一的宇宙观。

3.下列选项,不适合作为论据来支撑文中画线部分观点的一项是( )

A.汉初娄敬认为:“成王即位,乃营成周洛邑,以此为天下之中也,诸侯四方纳贡职,道里均矣。”

B.南朝时的建康在皇城南北分散设南市、西口市、盐市和北市,外城中里坊采取了非棋盘式的街巷布局。

C.司马迁曾说过:“昔唐人都河东,殷人都河内,周人都河南,夫三河在天下之中,若鼎足,王者所更居也。”

D.明清时的北京以皇城为中心,皇城内南端左(东)建太庙,右(西)建社稷坛,并在城外四方对称建天坛、地坛。

4.古代华夏各政权在都城建设上对中华民族的认同体现在哪些方面?请结合文章内容简要分析。

阅读下面的文字,完成下面小题。

十七棵树

刘帆

再过两天就要去当兵了,我约了邻村的战友古力一起去十七棵树那里栽树。

栽什么树呢?我们俩早就想好了,栽松树。

栽同十七棵松树一样的树。

我和古力一样,十八岁了,跟当年松树岭十七棵松树的主人一样,也正值青春芳华的时候。

我和古力从小一起玩到大,都有相同的梦想,就是去绿色军营建功立业,献身国防。

古力在我们约好的时间准时到了会合地点——栽着十七棵松树的松树岭。

我们小心翼翼地刨土,然后把采挖的根部带有原土的小松树植入土中,接着开始杀菌。松树岭在八十多年前被一场无情的大火焚烧过。村里上年纪的人说,那年山上的树木被炮火蹂躏,漫天硝烟,风催火势,熊火映红了天空。

偏偏敌人的飞机不停地呼啸着往下扔炸弹,像铁桶一样包围过来的敌军,朝着原本郁郁葱葱的山岭不知打了多少发炮弹。当山岭再也不见生机盎然的树木后,一切才归于死寂。

松树岭战斗!据说,松树岭原本生长的不是松树,而是挺拔的古柏。树下生长着灌木丛,柏树枝条紧凑,人进去后,无论外面的人怎么找,都发现不了。

在我很小的时候,这片山岭依然没有什么大树,只有十七棵形态各异的松树耸立在那里。松树岭在贡江边,也就是于都河边。站在岭上,一眼望去,层峦叠嶂,植被葱郁,发育的河流明亮地流向远方。

为什么山上只有十七棵松树?起初我一点也不了解。在我幼小的心灵里,十七棵松树一直是个谜。

谜底在我十二岁那年终于解开了。让我感到惊讶的是,这十七棵松树竟然是八十多年前的事情了。以前奶奶带我到过松树岭,我的父母远在岭南打工赚钱,我跟奶奶在家相依为命。奶奶到松树岭,主要是祭奠。至于为什么要祭奠那些树呢?我不知道。但是,我感到奶奶十分看重这些树,以至我连折断一根树枝都不敢。

奶奶到十七棵松树下,摆上祭品、上香、祭拜,年少的我对此十分不理解,难道树底下埋葬了先人?但是十七棵松树下,没有一处墓地,而奶奶和另外十六位邻村的大人依然到此祭奠。

这十七棵松树已经长得很粗壮了!奶奶在摆放祭品的时候,总会叫我数数,有多少棵松树。我不知道奶奶为什么要我数松树,而且,说是十七棵松树,其实奶奶每年带我到松树岭,我发现松树的棵数都在增多。

我很想问奶奶,松树的棵数为什么在增加?但是奶奶似乎并没有打算告诉我原因,于是我忍住心里的冲动,既然奶奶不说,我也不好强问,便没有打破砂锅问到底。

但是水落石出的一天终会到来。奶奶一天天地变老,后来她不让我数松树了。再后来我考上了县里的重点中学,奶奶可能是看我有出息了,在我上县城中学的前一天,竟然给我讲起了十七棵松树的故事。

每一棵都有人名的松树,一共十七棵。十七棵松树好像活着的人一样,都有名有姓。不过,奶奶除了说树是十七位红军战士栽的,就再没有透露更多的细节了。我上了中学后,考虑到奶奶年事已高,母亲为了让我安心学习,曾回来过一段时间,陪我在县城读书,照顾我的起居。松树岭的松树增多了,那些树也有名有姓,但我还是不知道详情。直到省政府公布一项烈士褒奖令,母亲把政府褒奖的十七位烈士的故事讲给我听,我对十七棵松树的故事才得以一清二楚。

原来,十七棵松树,其中有一棵树是奶奶的父亲,也就是我的太姥爷栽的。太姥爷所在的村子与我们村相邻。一九三四年十月十六日前一天,太姥爷和村里的共十七位红军战士在远征前回家来辞别亲人,想到这一走不知道何时才能回来,于是大家就一起商议,决定在被炮火摧毁的柏树岭上每人栽种一棵松树,然后写上各自的名字,告知亲人见树如见人,等革命胜利了自己一定回来,如果不能回来,那么这些树就代表自己与亲人相聚。

战士们一个个跟着部队踏上了漫漫长征路。没有了柏树的山岭,又因为山上只有松树,渐渐地,就被人唤作松树岭了。

十七户人家守护着十七棵松树,树一天天长大,然而,望眼欲穿的亲人,始终不见儿郎回来。太姥爷是十七个人中年龄最大的,辞别那年,奶奶已有六岁,她清楚地记得自己的父亲穿着灰布军装,头戴红军帽,依依不舍地赶往部队的身影。

奶奶相信自己的父亲一定还活着,但在信息不畅通的年代,十七个儿郎是生是死,很多年都没有查清。不过,后来村里有人去当兵,他们在入伍前必到松树岭栽下写有自己名字的松树。

我和古力在拿到入伍通知书后,就约好一起到松树岭栽树。

松树岭上的一棵棵松树,树干挺直,直插云天。茂密的树冠遮住了头顶的烈日,顶住了贡江的风,挡住了于都河的雨。枝头上的小鸟在欢快地歌唱,美妙的歌声在风和日丽的松树岭回荡。

我们心潮澎湃,浮想联翩,想到了杜甫的《蜀相》①:“丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。”想到了白居易的《栽松》:“欲得朝朝见,阶前故种君。知君死则已,不死会凌云。”

“十七棵树后面应该有后来者栽下的树!”站在岭上,眼望漫江碧透的于都河奔向远方,我们不约而同地说。

(有删改)

【注】①本诗是一首缅怀诸葛亮的诗作,抒写了诗人游览武侯祠的所见所感。

5.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.“我”和古力同样有着报效国家的理想,也最终拿到了入伍通知书,并在入伍前一起到松树岭践行了种树传统。

B.小时候,“我”不理解奶奶祭奠松树的行为,直至省政府颁布烈士褒奖令,才从母亲口中得知奶奶是在祭奠战士。

C.十七位战士在远征前栽松树及其有关的言行,鲜明地展现了他们对亲人的深厚眷恋及勇于为国献身的崇高精神。

D.“这十七棵松树已经长得很粗壮了”一句,既表现了松树岭十七棵松树的长势之好,也暗示了十七位烈士离乡之久。

6.下列对文本艺术特色的分析与鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章以“十七棵树”为线索,串联起过去的革命故事与当下的青春选择,使得文章结构严谨,具有历史纵深感。

B.文章对松树岭战斗场景的描写,虽寥寥数笔,但从“炮火蹂躏”“飞机轰炸”等词语中可见当时的战况之惨烈。

C.文章以第一人称视角展开叙述,将“我”童年时的疑惑与成年后的领悟形成对比,增强了故事的真实性与感染力。

D.文中画线部分自然地将叙述从回忆过渡到现实,既渲染了安定祥和的氛围,也烘托了“我”和古力的激动心情。

7.文章倒数第二段引用杜甫和白居易的诗句有何用意?请简要说明。

8.标题“十七棵树”意蕴深厚,具有多重象征意义,请结合文本内容简要分析。

二、文言文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

孔子曰:“吾犹及史之阙文①也,有马者借人乘之,今亡矣。”夫史之不阙文,与马之不借人也,岂有损于世也哉?然且识之,以为世之君子长者日以远矣,后生不复见其流风遗俗,是以日趋于智巧便佞而莫之止。是二者虽不足以损益,而君子长者之泽在焉,则孔子识之,而况其足以损益于世者乎。

昔吾先君适京师,与卿士大夫游,归以语轼曰:“自今以往,文章其日工,而道将散矣。士慕远而忽近,贵华而贱实,吾已见其兆矣。”以鲁人凫绎先生之诗文十余篇示轼曰:“小子识之。后数十年,天下无复为斯文者也。”先生之诗文皆有为而作,精悍确苦,言必中当世之过,凿凿乎如五穀必可以疗饥,断断乎如药石必可以伐病。其游谈以为高,枝词以为观美者,先生无一言焉。

其后二十余年,先君既没,而其言存。士之为文者,莫不超然出于形器之表,微言高论,既已鄙陋汉、唐,而其反复论难,正言不讳,如先生之文者,世莫之贵矣。轼是以悲于孔子之言而怀先君之遗训益求先生之文而得之于其子复,乃录而藏之。

(节选自苏轼《凫绎先生诗集叙》)

材料二:

尝与足下评古今文章,似好恶不相阔者。然不有所竟,顾樵何所得哉?古今所谓文者,辞必高然后为奇,意必深然后为工,焕然如日月之经天也,炳然如虎豹之异犬羊也。是故以之明道则显而微,以之扬名则久而传。

今天下以文进取者,岁丛试于有司,不下八百辈,人人矜执,自大所得,故其习于易者,则斥艰涩之辞;攻于难者,则鄙平淡之言。至有破句读以为工,摘俚语以为奇。秦汉已降,古人所称工而奇者,莫若扬、马②。然吾观其书,乃与今之作者异耳。岂二子所工不及今之人乎?此樵所以惑也。当元和、长庆之间,达官以文驰名者接武于朝,皆开设户牖,主张后进,以磨定文章。故天下之文薰然归正。洎李御史甘以乐进后士,飘然南迁。由是达官皆阖关齰舌,不敢上下后进。宜其为文者得以盛任其意,无所取质,此诚可悲也。

(节选自孙樵《与友人论文》)

【注】①史之阙文:古代文献中因存疑而留有空缺。②扬、马:指扬雄、司马相如。

9.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

轼是以悲A于孔子之B言C而怀先君之D遗训E益求先生之F文G而得之H于其子复

10.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.是,这,与《答司马谏议书》“是而不见可悔故也”的“是”意思相同。

B.录,抄写,与《送东阳马生序》“手自笔录”的“录”意思相同。

C.若,比得上,与《庖丁解牛》“而刀刃若新发于硎”的“若”意思不同。

D.当,在,与《谏太宗十思疏》“人君当神器之重”的“当”意思不同。

11.下列对材料有关内容的概述和分析,不正确的一项是( )

A.苏轼认为,孔子之所以感叹“史阙文”“马借人”的现象消失,是因为这些现象中蕴含着君子长者遗风,而这种遗风的消逝会导致社会趋向智巧便佞。

B.苏轼的父亲从京师归家后,曾预言今后的文章会作得日益精工,而君子之道将会消逝,并慨叹后几十年不会有人写出像凫绎先生作的这些文章了。

C.孙樵指出,当下不少读书人到官府参加考试,想凭借文章求取功名,他们虽然文章作得精巧奇妙,但都自负固执,盲目轻视、排斥他人的写作文风。

D.元和、长庆年间,凭借文章而享有盛名的高官们广开门路,扶持后进,使天下文章趋向正统,但李甘之案后,他们便闭门不出,不敢再提拔后进之人。

12.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)士慕远而忽近,贵华而贱实,吾已见其兆矣。

(2)宜其为文者得以盛任其意,无所取质,此诚可悲也。

13.苏轼和孙樵对好文章的标准的看法有何不同?请根据材料内容简要分析。

三、古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

岁日家宴戏示弟侄等兼呈张侍御二十八丈殷判官二十三兄

白居易

弟妹妻孥小侄甥,娇痴弄我助欢情。

岁盏后推蓝尾酒①,春盘先劝胶牙饧②。

形骸潦倒虽堪叹,骨肉团圆亦可荣。

犹有夸张少年处,笑呼张丈唤殷兄。

【注】①蓝尾酒:一作“婪尾酒”,指当时轮流斟饮的习俗,巡至最后一位称“蓝(婪)尾”,需饮三杯。②胶牙饧:用麦芽制成的糖,食之黏齿,故名。旧俗常用作送灶时的供品。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.孩童围绕诗人嬉戏打闹、节日的美食佳肴以及与亲人的欢快畅饮都令诗人感到十分愉悦。

B.诗歌虽然只交代了迎新宴上的蓝尾酒、胶牙饧,但透露出浓浓的岁旦习俗,令人倍感温暖。

C.“虽”“亦”形成情感转折,将诗人对衰老的悲叹与家庭团聚的欢乐并置,凸显其矛盾心境。

D.本诗是一首叙事诗,内容聚焦于“岁日家宴”这一场景,多用口语化表达,贴近日常生活。

15.有人评论,本诗在举杯痛饮中流露出诗人的真性情。请结合诗歌内容简要分析。

四、名篇名句默写

16.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)小刚参加学生会主席竞选,他引用《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中公西华的话谦虚地表态“ , ”,希望大家给他机会。

(2)《阿房宫赋》中写宫妇们入秦之后昼夜不息弹奏歌唱、融入秦国生活的句子是“ , ”。

(3)在语文课上,同学们讨论古人如何将天文星象融入诗文创作,赋予其瑰丽的想象。小华引用张孝祥《念奴娇 过洞庭》中的“ , ”两句,赞叹诗歌以江河为酒、星宿为器的宏大意境。

(4)与下图内容大致契合的古诗文名句,可以是“ , ”。

五、语言文字运用

阅读下面的文字,完成下面小题。

①近些年,随着城市绿化的快速推进,②本土的杂草野花遭遇了灭顶之灾。③不仅影响“市容”和“美观”,④有杂草野花的很多城市在园林绿化中成为被消灭的对象,⑤随后,城市里种植上高价的园林花卉或单一的进口草皮。

杂草野花本是一种最自然的存在,虽然经常会长得( ),但也绝不是影响观瞻的“丑陋”。我国最早的诗歌总集《诗经》中,有305篇作品提到花草,其品种多达132种。诗作中,以花喻人、借花抒情的在30篇左右。“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜”“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”等后世诗词佳句,都赋予杂草野花以审美的内涵。

而我们城市绿化中大量引进的人工草坪虽然整齐划一,却也失去了自然多样的生态之美。而且,在实际的养护中,不仅需要定期拔除本土野草,还要经常喷药以防止病虫害。更要命的是, 甲 ,据专家测算,北京每平方米草坪年均需要额外约半吨水灌溉,这个用量几乎和当年年均降水量持平。这也就解释了为什么在雨水充沛的夏天,环保人员还要在公园的草坪上不停地喷水灌溉。前些年,高尔夫球场成为被监管和限制建设的对象,一个重要原因就是人工草坪对水资源的消耗太大。

相反,本地杂草野花由于经历了千百年的自然选择,对当地气候和土质都有极好的适应性, 乙 。而且,与属于外来物种的人工草坪相比,本地杂草野花还有生态安全的优势。毕竟, 丙 ,二十世纪六七十年代从国外引进“水葫芦”和“大米草”本是为了生态和环保,结果它们四处泛滥,“英勇”地侵占水体和良田,导致严重的生态灾难。

17.文中第一段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密。可少量增删词语,不得改变原意。

18.填入文中第二段括号内的词语,不恰当的一项是( )

A.参差不齐 B.杂乱无章 C.疏密不均 D.泥沙俱下

19.请在文中横线上补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过13个字。

20.下列句子中引号的用法,与文中画波浪线处引号的用法相同的一项是( )

A.这一发现是集体发掘中医药的成功范例,可见“团队精神”非常重要。

B.他平日里喜欢占各种人的小便宜,这样的“聪明人”还是少一点为好。

C.每周留半天作为“盲盒”时间,让孩子随机选择徒步、烘焙或社区服务。

D.他说一口漂亮的北京话。也许因为这点,姑娘们私下里都叫他“北京话”。

六、文言小题

21.下列对加点词的解释,不正确的一项是( )

A.夫子喟然叹曰:“吾与点也!” 与:赞成

B.举先王之政 举:施行

C.信者效其忠 信:相信

D.当与秦相较 较:较量

22.下列各句中,加点词的词类活用与例句相同的一项是( )

例句:蚕食诸侯

A.故能明其德 B.籍吏民

C.此其志不在小 D.吾得兄事之

23.下列各句的句式,与例句相同的一项是( )

例句:以吾一日长乎尔

A.不吾知也 B.以其无礼于晋

C.赂秦而力亏,破灭之道也 D.戍卒叫,函谷举

24.下列加点词语中,不是古今异义的一项是( )

A.齐楚之精英 B.明星荧荧,开妆镜也

C.奈何取之尽锱铢 D.思厥先祖父

七、作文

25.阅读下面的材料,根据要求写作。

世人常将目光盯在峰顶的荣耀,却忘了山路上的每一道刻痕才是生命的重量。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1.D 2.C 3.B 4.①在都城选址上,认同中华民族的“择中”理念,即择中立国、择中建都。

②在都城形制上,认同中华民族的建城理念,继承、模仿中华民族都城的建设形态。

③在文化理念上,将中华传统文化思想融入都城建设中,体现了对中华传统文化思想的认同。

5.B 6.C 7.①借《蜀相》中“柏森森”的意境,呼应上文松树岭松树繁茂的景象,暗含对先烈的缅怀之情。

②借《栽松》中“不死会凌云”,契合松树坚韧不拔的特性,也象征着红军战士的革命信念与精神如松树般永不磨灭,并表明自己到绿色军营建功立业、献身国防的决心。

③引用诗句增强了文章的文化底蕴,使松树岭承载的精神传承更具文学色彩和历史厚重感,提升了表达的感染力。 8.①象征十七位红军战士。这十七棵树是当年十七位红军战士远征前栽种的,他们踏上长征后而未归,这些树是战士们生命的另一种形态,成为战士的化身。

②象征亲人的思念与期盼。亲人以树为寄托,守护松树、祭奠松树,树成为亲人思念战士、期盼他们归来的情感载体,凝聚着亲人对远征战士的牵挂。

③象征革命精神的传承。红军战士栽树后,村里后人当兵前会到松树岭栽下刻有自己名字的树,“十七棵树”开启了这一传统,象征着参军报国、献身国防的精神代代相传。

9.CEG 10.A 11.C 12.(1)读书人仰慕高远志向忽视眼前的事物,看重华丽却轻视质朴,(这种风气)我已经看到它的征兆了。(2)当然那些写文章的人能够随意地表达自己的想法,却没有地方求取正确的标准,这实在是可悲啊。 13.①苏轼认为好文章应“有为而作”,切中时弊、务实有用,重视文章内容的现实意义。②孙樵认为好文章应文辞高超、立意深刻,重视文章的创作技法和思想内涵。

14.C 15.①在其乐融融的团圆时刻,诗人慨叹、调侃着自己的潦倒模样,无所顾忌,体现了真性情;②几杯酒下肚后,诗人脸上荡漾着春意,心情如少年般肆意疏狂,竟将长辈张丈喊成了殷兄,体现了真性情。

16. 非曰能之 愿学焉 朝歌夜弦 为秦宫人 尽挹西江 细斟北斗 玉鉴琼田三万顷 着我扁舟一叶(驾一叶之扁舟,举匏樽以相属/小舟从此逝,江海寄余生)

17.(1)句子③,因为影响“市容”和“美观”(2)句子④,(所以)很多城市的杂草野花在园林绿化中成为被消灭的对象 18.D 19.甲:人工草坪耗水非常严重 乙:不需要过多的养护 丙:引进外来物种有一定的风险 20.B

21.C

22.D

23.B

24.C

25.略

同课章节目录