2026年辽宁省初中学业水平考试语文模拟试卷(一)(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026年辽宁省初中学业水平考试语文模拟试卷(一)(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 622.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-25 17:21:34 | ||

图片预览

文档简介

2026年辽宁省初中学业水平考试语文模拟试卷(一)

一、积累与运用(17 分)

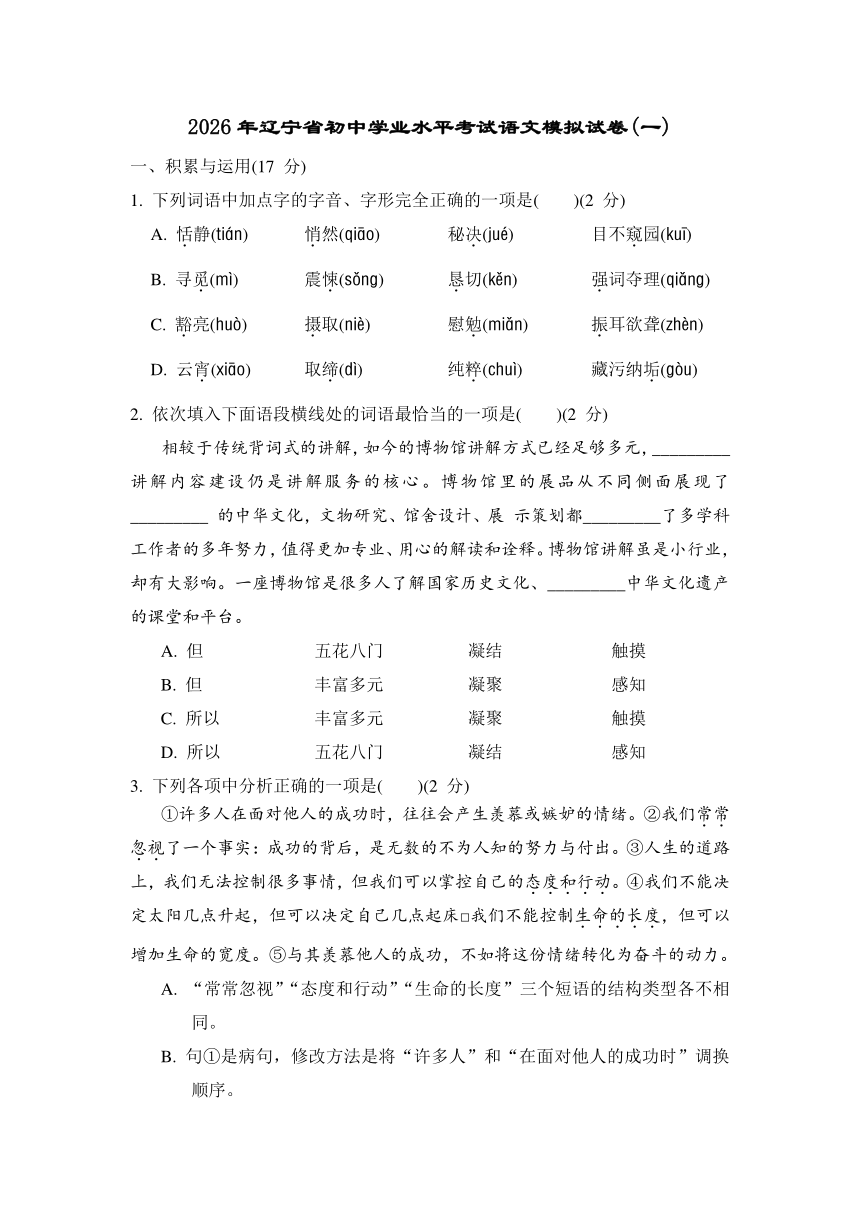

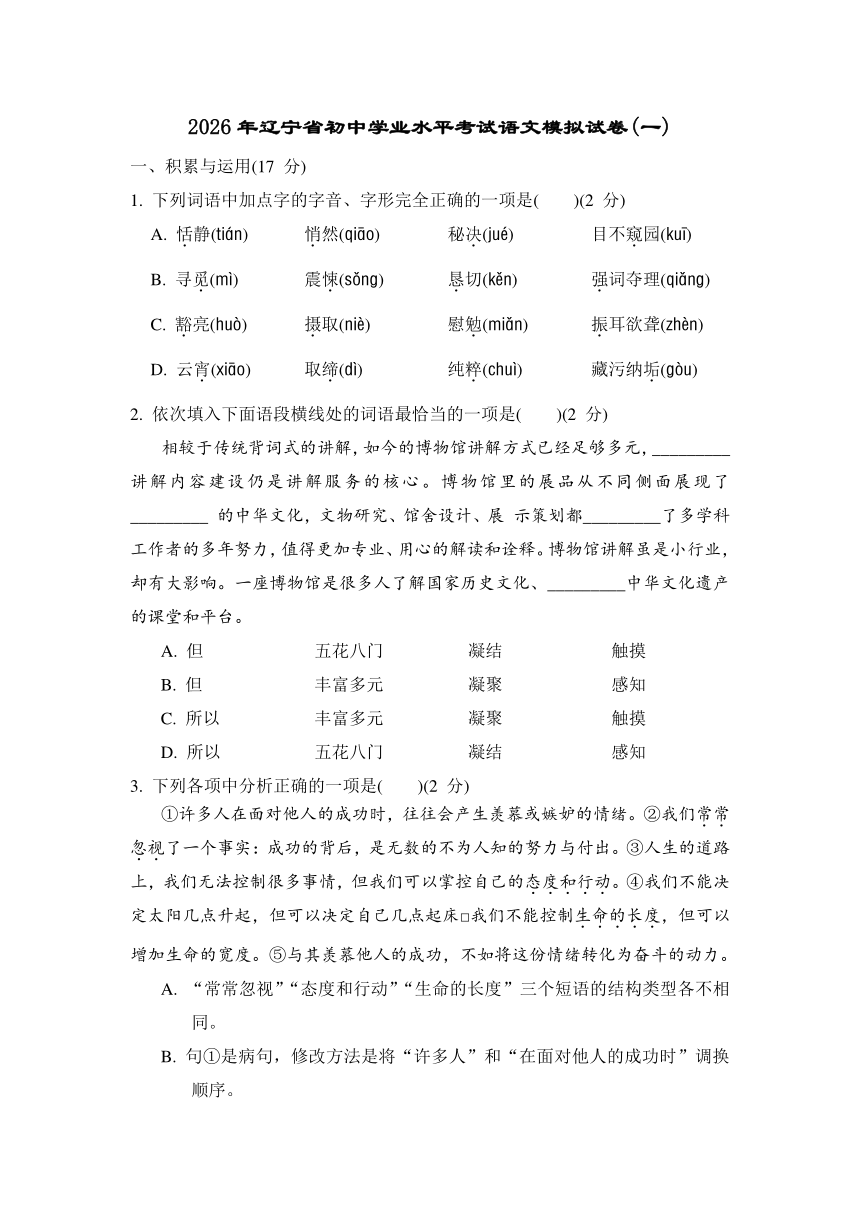

1. 下列词语中加点字的字音、字形完全正确的一项是( )(2 分)

A. 恬静(tián) 悄然(qiāo) 秘决(jué) 目不窥园(kuī)

B. 寻觅(mì) 震悚(sǒng) 恳切(kěn) 强词夺理(qiǎng)

C. 豁亮(huò) 摄取(niè) 慰勉(miǎn) 振耳欲聋(zhèn)

D. 云宵(xiāo) 取缔(dì) 纯粹(chuì) 藏污纳垢(gòu)

2. 依次填入下面语段横线处的词语最恰当的一项是( )(2 分)

相较于传统背词式的讲解,如今的博物馆讲解方式已经足够多元,_________ 讲解内容建设仍是讲解服务的核心。博物馆里的展品从不同侧面展现了_________ 的中华文化,文物研究、馆舍设计、展 示策划都_________了多学科工作者的多年努力,值得更加专业、用心的解读和诠释。博物馆讲解虽是小行业,却有大影响。一座博物馆是很多人了解国家历史文化、_________中华文化遗产的课堂和平台。

A. 但 五花八门 凝结 触摸

B. 但 丰富多元 凝聚 感知

C. 所以 丰富多元 凝聚 触摸

D. 所以 五花八门 凝结 感知

3. 下列各项中分析正确的一项是( )(2 分)

①许多人在面对他人的成功时,往往会产生羡慕或嫉妒的情绪。②我们常常忽视了一个事实:成功的背后,是无数的不为人知的努力与付出。③人生的道路上,我们无法控制很多事情,但我们可以掌控自己的态度和行动。④我们不能决定太阳几点升起,但可以决定自己几点起床□我们不能控制生命的长度,但可以增加生命的宽度。⑤与其羡慕他人的成功,不如将这份情绪转化为奋斗的动力。

A. “常常忽视”“态度和行动”“生命的长度”三个短语的结构类型各不相同。

B. 句①是病句,修改方法是将“许多人”和“在面对他人的成功时”调换顺序。

C. 句②中“成功的背后,是无数的不为人知的努力与付出”的主干是“成功是努力与付出”。

D. 句④方框处的标点应填分号,句⑤是表示选择关系的复句。

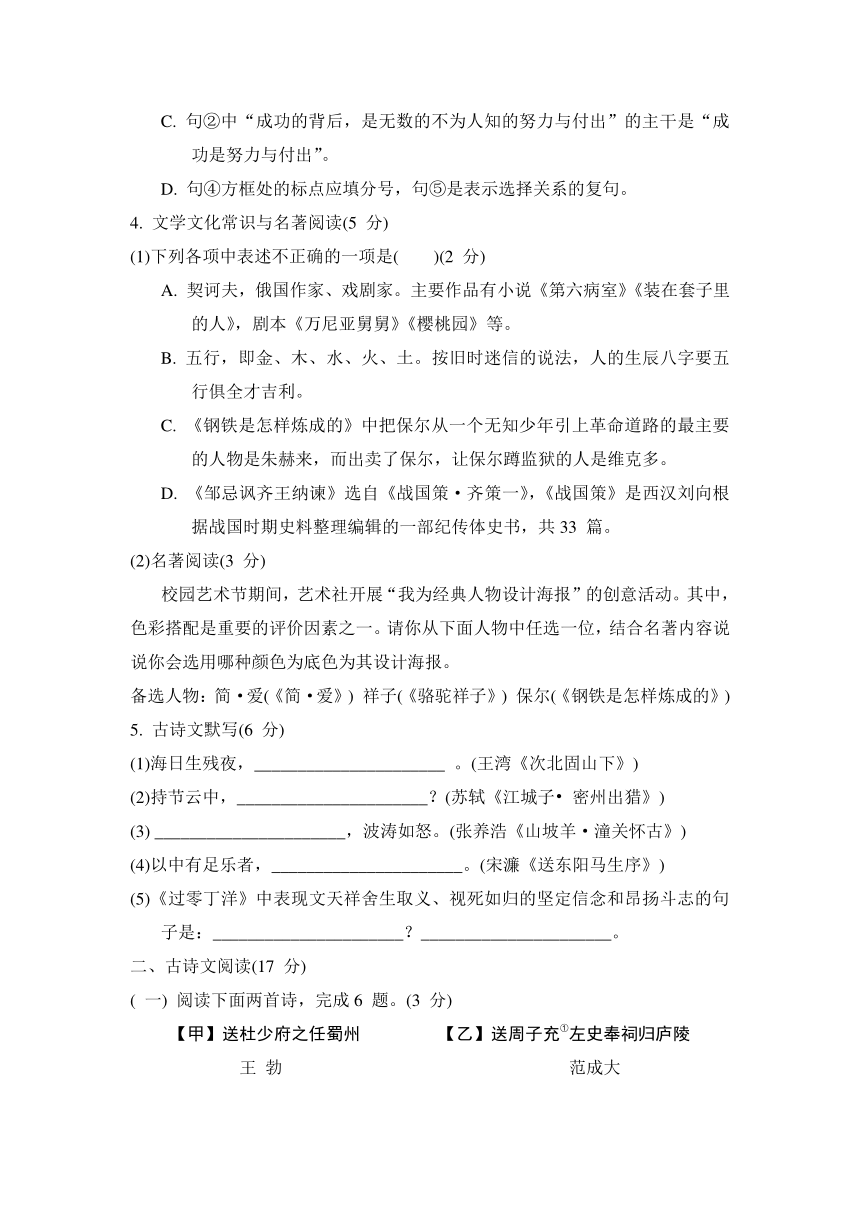

4. 文学文化常识与名著阅读(5 分)

(1)下列各项中表述不正确的一项是( )(2 分)

A. 契诃夫,俄国作家、戏剧家。主要作品有小说《第六病室》《装在套子里的人》,剧本《万尼亚舅舅》《樱桃园》等。

B. 五行,即金、木、水、火、土。按旧时迷信的说法,人的生辰八字要五行俱全才吉利。

C. 《钢铁是怎样炼成的》中把保尔从一个无知少年引上革命道路的最主要的人物是朱赫来,而出卖了保尔,让保尔蹲监狱的人是维克多。

D. 《邹忌讽齐王纳谏》选自《战国策·齐策一》,《战国策》是西汉刘向根据战国时期史料整理编辑的一部纪传体史书,共33 篇。

(2)名著阅读(3 分)

校园艺术节期间,艺术社开展“我为经典人物设计海报”的创意活动。其中,色彩搭配是重要的评价因素之一。请你从下面人物中任选一位,结合名著内容说说你会选用哪种颜色为底色为其设计海报。

备选人物:简·爱(《简·爱》) 祥子(《骆驼祥子》) 保尔(《钢铁是怎样炼成的》)

5. 古诗文默写(6 分)

(1)海日生残夜,______________________ 。(王湾《次北固山下》)

(2)持节云中,______________________?(苏轼《江城子 密州出猎》)

(3) ______________________,波涛如怒。(张养浩《山坡羊·潼关怀古》)

(4)以中有足乐者,______________________。(宋濂《送东阳马生序》)

(5)《过零丁洋》中表现文天祥舍生取义、视死如归的坚定信念和昂扬斗志的句子是:______________________?______________________。

二、古诗文阅读(17 分)

( 一) 阅读下面两首诗,完成6 题。(3 分)

【甲】送杜少府之任蜀州 【乙】送周子充①左史奉祠归庐陵

王 勃 范成大

城阙辅三秦,风烟望五津。 黄鹄②飘然下九关,江船载月客俱还。

与君离别意,同是宦游人。 名高岂是孤臣愿,身退聊开壮士颜。

海内存知己,天涯若比邻。 倾盖③当年真旦暮,沾巾明日有河山。

无为在歧路,儿女共沾巾。 后期④淹速⑤都难料,相对犹怜鬓未斑。

【注释】①周子充:周必大,字子充,庐陵(今江西吉安)人。南宋大臣,为人刚正。②黄鹄(hú):传说中仙人所乘的大鸟。③倾盖:言行道相遇,停车交谈,车盖靠在一起。常用以形容初交相得,一见如故。④后期:后会之期。⑤淹速:指生命长短。

6. 对上面两首古诗的理解和分析不恰当的一项是( )(3 分)

A.【甲】诗首联隐含送别的情意,颔联为宽慰之辞,颈联概括了“友谊深厚,江山难阻”的情景,尾联吐露情怀。

B.【乙】诗首联描写江船载月与客同行的情景,诗人想象周子充的归乡之途,有明月为伴,充满了诗情画意。

C.这两首诗都是送别之作,【甲】诗中有“无为在歧路,儿女共沾巾”的句子,【乙】诗借用此意,以“沾巾”隐指相别。

D.这两首诗结构严谨,语言清新高远,写送别不落凄切缠绵的俗套,都对辞官归去的友人进行宽慰,情感豁达慷慨、深沉爽朗。

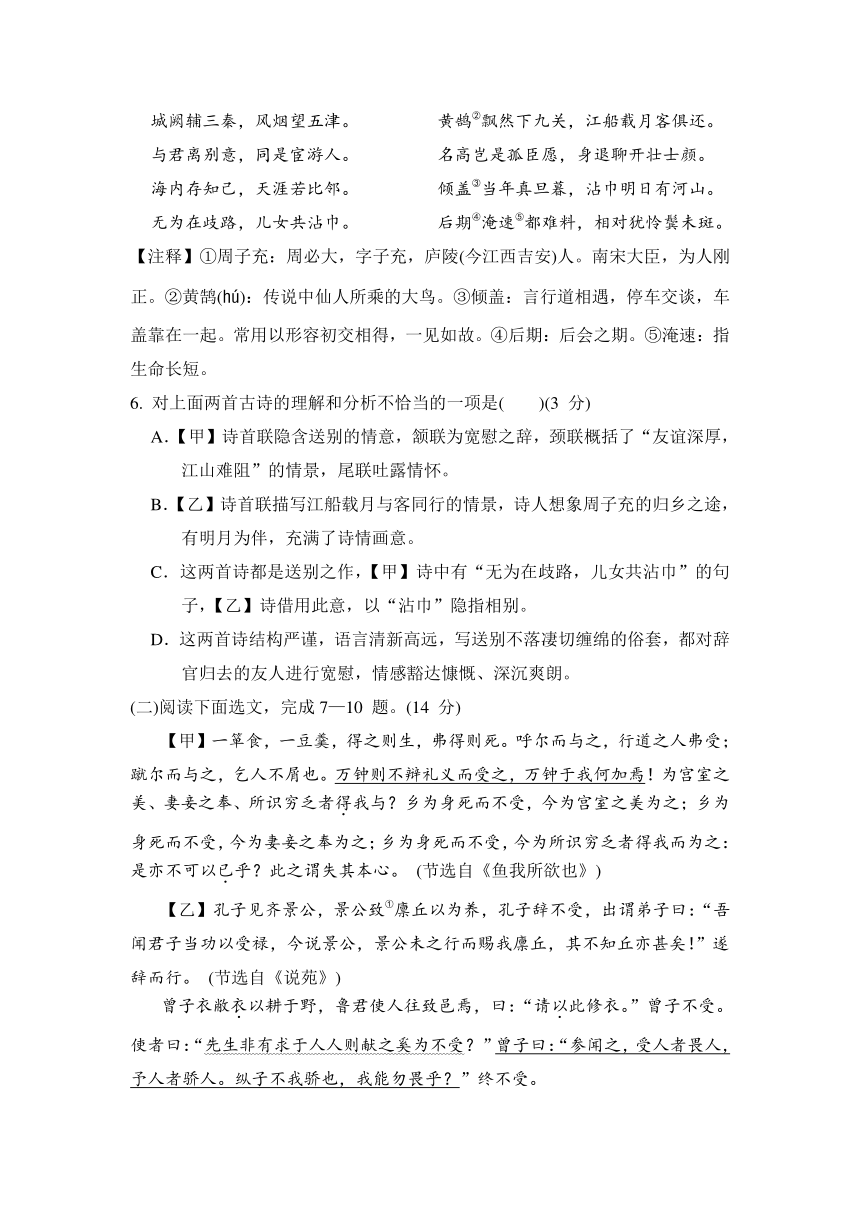

(二)阅读下面选文,完成7—10 题。(14 分)

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。 (节选自《鱼我所欲也》)

【乙】孔子见齐景公,景公致①廪丘以为养,孔子辞不受,出谓弟子曰:“吾闻君子当功以受禄,今说景公,景公未之行而赐我廪丘,其不知丘亦甚矣!”遂辞而行。 (节选自《说苑》)

曾子衣敝衣以耕于野,鲁君使人往致邑焉,曰:“请以此修衣。”曾子不受。使者曰:“先生非有求于人人则献之奚为不受?”曾子曰:“参闻之,受人者畏人,予人者骄人。纵子不我骄也,我能勿畏乎?”终不受。

(节选自《山堂肆考》)

【注释】①致:给予,赐予。

7. 下列句中加点词意思相同的一项是( )(3 分)

A.所识穷乏者得我与 不复得路(《桃花源记》)

B.是亦不可以已乎 在太学已二年(《送东阳马生序》)

C.曾子衣敝衣以耕于野 朝服衣冠(《邹忌讽齐王纳谏》)

D.请以此修衣 能以径寸之木(《核舟记》)

8. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(5 分)

(1)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!(2 分)

(2)曾子曰:“参闻之,受人者畏人,予人者骄人。纵子不我骄也,我能勿畏乎?”(3 分)

9. 用“/”给【乙】文中画波浪线的句子断句(断两处)。(2 分)

先 生 非 有 求 于 人 人 则 献 之 奚 为 不 受

10. 【甲】文提出“义重于利”的观点。你认为【乙】文中孔子和曾子的行为能否体现这一观点?请说明理由。(4 分)

三、现代文阅读(36 分)

(一)阅读下面的材料,完成11—13 题。(8 分)

【材料一】

①用月壤建“月宫”还遥远吗?目前,中国正联合多国共同推进国际月球科研站建设,其中最具创新性的设想是“就地取材”,利用月壤制造建筑材料,并采用中国传统的榫卯工艺建造房子。传承千年的榫卯技艺究竟蕴含了怎样的智慧,能为科研团队所青睐?

②榫卯,是在两个构件上采用凹凸部位相结合的一种连接方式,凸出部分叫榫(或叫榫头),凹进部分叫卯(或叫卯眼)。最基本的榫卯结构由两个构件组成,其中一个的榫头插入另一个的卯眼中,使两个构件精准咬合并固定。这样的连接方式,也使榫卯结构具有动态适应性。中国古代的建筑、家具及其他器械只用木头,不用铁钉、胶水,全靠榫卯就可以做到上下、左右、粗细、斜直灵活组装。别看榫卯结构简单,却能扛住千年风雨!

(摘编自网络)

【材料二】

为什么要把“月壤砖”设计成榫卯结构呢?首先,月球的重力仅为地球的六分之一,且月球没有大气层保护,容易受到宇宙辐射和陨石的冲击。其次,月球早晚存在几百摄氏度的温差,传统土木建造方式几乎无法实施,建筑结构稳定性也无法保证。此外,地月运输成本极高。因此,在月球上实施建造,对建筑材料和建造方式的要求极高。尽管面临着不少的困难,但是人类探月的脚步从未停歇。或许在未来,在月球基地的穹顶之下,孩子们将遥望地球升起。

(摘编自网络)

【材料三】

①三星堆商青铜神树的枝干在A R 技术中舒展,敦煌飞天的飘带在数字水墨动画中流淌,战国编钟的旋律在A I 算法中回响。当古老文明遇到现代技术,不是冰与火的碰撞,而是榫卯的契合——传统的基因在创新中获得新生,现代的表达在传承中找到根基。这种文明的榫卯智慧,正是中华文明跨越千年的密码。

②守护传统,让文明基因在时光中保鲜。敦煌莫高窟的壁画修复师用极细的画笔修补壁画裂痕。这种对传统的敬畏之心,是文明传承的根基。通过高精度扫描技术,让流失海外的珍贵艺术品在数字藏经洞中重获新生。这种修复不是简单的复制,而是让艺术品在数字时代延续呼吸。

③ 创新表达,让文明密码在当代焕发新生。故宫文创团队推出系列彩妆,让千年色彩走进现代人的梳妆台。这种转化不是简单的符号挪用,而是将传统的“随类赋彩”与现代美妆科技相结合,实现传统美学精神的现代转译。

④融合共生,构建文明传承的生态系统。苏州博物馆的建筑设计是传统与现代融合的典范。设计者贝聿铭在保留传统粉墙黛瓦的同时,用钢结构和玻璃幕墙重构空间,让光线在“片石假山”间流动。这种“中体西用”的智慧,打破了“传统= 保守”的认知误区,证明文明的进步需要兼容并蓄。

⑤站在时间的长河边回望,从甲骨文的刻痕到数字水墨的笔触,从青铜器的铸造到3D 打印的重构,中华文明始终在守正创新中生长。当我们以敬畏之心守护传统,以开放之态拥抱创新,那些跨越千年的文明基因,终将在当代社会的土壤中绽放新的花朵,向世界传达东方的审美与智慧。这不是对过去的复刻,而是对未来的创造——在传统与现代的榫卯契合中,我们正在书写属于这个时代的文明新章。

(摘编自网络)

【材料四】

①班级组织同学们去某博物馆参观,博物馆利用全息投影技术复活的《清明上河图》让同学们感到震撼,由此引发了热烈讨论。

②小语:快看!全息投影技术不仅还原了画中店铺招牌上文字,连商贩们的五官和服饰也看得清清楚楚。

③小文:以前看画总觉得很远、很模糊,现在不仅能看见人们活动的场景,还能听到商贩们的叫卖声,突然就理解了什么是“梦回繁华”。

④ 博物馆解说员:其实张择端原作本就是“动态叙事”。你们看这队骆驼穿城而过,茶肆客人转头张望——全息投影技术不过是让画中暗藏的时空逻辑显性化了,就像给静态画作“按下了播放键”。

⑤小语:我在网络上看到“活”起来的《清明上河图》在海外社交平台的播放量也很惊人,很多外国网友都在问画作的内容和技术细节。

⑥博物馆解说员:据说,还有小学生看完后回家就查“《清明上河图》里有没有外国人?”好的创新表达就应该是这样——用震撼开场,以思考延续。

11. 对上述材料内容理解分析不正确的一项是( )(2 分)

A.榫卯是采用构件凹凸部位相结合的一种连接方式,以精准咬合、无钉无胶为特点。

B.尽管在月球上建房面临着重重困难,但是随着科学技术的不断突破,将会逐渐成为现实。

C.材料三第①②段运用了对比论证、举例论证等论证方法阐述观点,生动且富有说服力。

D.传统文化重焕新生启示我们要以敬畏之心守护传统,以开放之态拥抱创新。

12. 中国科研团队拟用“月壤”作为建筑材料,并采用“榫卯工艺”在月球上建房子。结合材料一、二简要分析其合理性。(3 分)

13. 请结合材料三、四,简要分析用全息投影技术复活《清明上河图》的意义。

(3 分)

(二)阅读下面的选文,完成14—18 题。(17 分)

父亲的犁耙

①儿时,晨曦初露,父亲那坚毅的身影便已扛起犁耙,大步迈向田间。晨辉洒落在犁耙之上,金属的光泽与父亲眼中的执着相映生辉。他那宽厚而粗糙的大手,如同一把永不生锈的铁钳,牢牢攥住犁把,吆喝声中,老黄牛奋力向前,拉动着犁铧缓缓前行。犁铧翻起的泥土似金色的浪涛层层叠叠地翻滚涌动,每一寸土地都仿佛在欢呼着新生,大地弥漫着泥土特有的芳香,那是生命的气息在氤氲升腾。

②村边的小溪宛如一条碧绿的丝带,潺潺流淌,似在为父亲的劳作伴奏;田埂上,不知名的花草随风摇曳,似在为这春耕盛景翩翩起舞;农舍中,袅袅升起的炊烟,悠悠然融入蓝天白云之间,为这幅田园画卷添上了一抹温暖而宁静的底色。此乃春耕的绝美景致,满溢希望,犁耙所经之处,仿佛每一道划痕都深深镌刻着对丰收的殷切期盼,那是土地与农人之间无言的约定。

③夏日,骄阳高悬于天空,将炽热的阳光射下,土地被烘烤得滚烫,似一块巨大的烙铁。父亲却不顾酷热,使用犁耙在田间辛勤耕耘,分秒必争地追赶着农时。豆大的汗珠从他的额头上滚落,砸在干涸的土地上,瞬间被高温吞噬,仿佛他的每一滴汗水都在与土地进行着一场无声的交融。

④犁耙与父亲,如同并肩战斗的战友,在酷夏的战场上,无畏暑热,坚守着对土地的信仰。每一次犁铧的翻动,每一次耙齿的梳理,都是为了土地能在秋日里给予慷慨的馈赠,只为了能让孩子们有机会踏进知识的殿堂,去追寻那改变命运的曙光。

⑤秋风轻拂,吹过金黄的田野,饱满的谷穗在风中轻轻摇曳,似在低吟着丰收的赞歌。父亲再次扛起犁耙,为秋播精心整田。他的额头上汗珠如断了线的珠子簌簌滚落,但他的眼神却依然专注而坚毅,仿佛整个世界只剩下他与眼前的这片土地。

⑥父亲每一次靠近犁耙,都像是一场神圣的仪式,他在与土地轻声细语,倾诉着往昔岁月里的艰辛与不易,诉说着对未来美好的憧憬与向往。这片土地,以它的无私与慷慨,默默奉献出自己的果实,化作孩子们走向城市的坚实基石,成为连接乡村与城市的希望之桥。

⑦寒冬,大地被冰雪覆盖,进入了梦乡。父亲小心翼翼地将犁耙擦拭干净,他轻抚着犁耙,如同在轻抚一位饱经风霜的老友。他仔细检查犁铧和耙齿,然后妥善安放,老旧的犁耙在他满是爱意的手中仿佛重新焕发出昔日的光彩。

⑧父亲的眼中饱含着深深的不舍,他在心底默默期待着来年春天的重逢,静候着大地复苏、万物生长的那一刻。寒风中,他独自伫立,思绪飘飞,回忆着一年来的耕耘与收获,在脑海中精心构思着未来农田的模样,那是他对土地不变的热爱与执着。

⑨如今,岁月的车轮无情地碾过,父亲已至暮年,他那曾经能够扛起整个家庭重担的宽厚脊背如今已变得佝偻,他的双手也因无数个日夜的操劳而变得粗糙不堪,满是岁月的刻痕。

⑩他的心依然深深牵挂着那片熟悉的土地。看着自己的儿子走出乡村,走进城市,他的心中满是欣慰,那是一位父亲对孩子成长最质朴的喜悦。然而,每当目光落到农村那逐渐荒芜的土地上时,他的眼神中又不禁泛起一丝忧伤,那是对传统农耕文化的眷恋,是对土地未来命运的迷茫与担忧。在时代的浪潮中,他不知道这片承载着家族记忆与乡村灵魂的土地将何去何从,又有谁能接过他手中的犁耙,延续这份与土地的千年情缘。 (有删改)

14. 阅读全文,梳理文章情节,完成下面表格的填写。(4 分)

季节 父亲使用犁耙的情节 父亲的内心或行为

春 (1) ___________________________ 期盼丰收,充满希望

夏 使用犁耙,分秒必争地耕耘,汗水与土地交融 (2) _________________________________________

秋 (3) ___________________________ 感恩馈赠,寄望未来

冬 擦拭犁耙,检查犁耙 (4) ___________________

15. 本文对土地进行了细致的描写。请品读下面的句子,任选一处加点文字进行赏析。(3 分)

犁铧翻起的泥土似金色的浪涛层层叠叠地翻滚涌动。

16. 文章第②段描写了乡村景致。请仔细品读,说说作者这样安排的用意。(3 分)

17. 文章第⑥段写道:“这片土地,以它的无私与慷慨,默默奉献出自己的果实,化作孩子们走向城市的坚实基石,成为连接乡村与城市的希望之桥。”“土地”怎会成为“连接乡村与城市的希望之桥”?阅读全文,说说你的理解。(4 分)

18. 小语准备策划“犁耙:从工具到符号”展览,请你分别从父辈、文化、时代的视角撰写讲解词,阐述犁耙的价值、意义等。(3 分)

(三)阅读下面的选文,完成19—21 题。(11 分)

停下来,做个发现者

①李斌先生在文中谈到,大学时的老师来北京出差,邀请三两门生去喝茶。老师亲自沏茶、斟茶,并传授品茶的技巧。临走时老师特别叮嘱:“只有学会停顿,才能发现不同的自己,工作再忙再累,也要给自己留出一点儿品茶静思的时间。”

②忙是一种节奏,是一种标志,也是一种生活。现代社会,何人不忙?何事不忙?生活的逼迫,学习的压力,对梦想的追求,常常让我们像被鞭子抽打的陀螺,一刻也停不下来。于是,在努力拼搏的过程中我们有时会感到无力、彷徨、孤单……与其在苦难的泥潭中挣扎,不如暂时停下脚步,思考前进的方向。

③国外有一种叫作“螺旋树”的松树,这种树在幼年时长势过快,一味地疯长,顶端的幼芽就显得柔弱,经不起一点儿风吹雨打。每当刮风下雨,这些脆弱的幼芽往往不堪一击,几乎全被毁掉。顶芽被毁后,螺旋树就生长出许多侧芽来顶替,这样一来就渐渐地长成了“螺旋树”。

④做任何事情都不能急于求成,要循序渐进,一步一个脚印地去做,这样才能为成功打下坚实的基础。没有人可以精力无限、奔忙不息,忙碌周期与休憩周期相结合才能让生命充满精彩。适度的停顿犹如登山过程中的休整,是从胜利走向胜利、从激昂迈向激昂的必经阶段。就像电影镜头,长短镜头结合在一起,才会形成缤纷多彩的画面节奏;_____________________________。

⑤古人在驿道旁建造亭子,让人们暂时停下脚步,正是为了让人们更好地赶路,让人们在“停”中补充体力,增添力量,让人们把后面的路走得更轻松,走得更快捷。“停”是为了更好地走,这是中国古人的智慧在“亭”中的形象体现。

⑥听说阿尔卑斯山谷中的一条风景极佳的大路上有一条标语:“慢慢走,欣赏啊!”对此,朱光潜先生写道:“许多人在这车如流水马如龙的世界过活,恰如在阿尔卑斯山谷中乘汽车兜风,匆匆忙忙地急驰而过,无暇一回首流连风景,于是这丰富华丽的世界便成为一个了无生趣的囚牢。这是一件多么可惋惜的事啊!”

⑦我们的生活何尝不需要这样呢?越来越快的生活节奏,麻木的表情、飞快的脚步……不停地奔波,总以为前面有一个巨大的幸福在等待着你。时间不能停滞,但是我们可以驻足。也许偶尔的一瞥,你就能看见生活的笑靥;也许偶尔停一下,你就会成为美的发现者、美的欣赏者!

(有删改)

19. 请梳理本文的论证思路,补全下图。(4 分)

20. 请仿照第④段中的画线句,为横线处补写一个句子,使之形成语意连贯的论据。(3 分)

21. 联系本文和生活实际,你认为“偶尔停一下”会有哪些收获?(4 分)

四、写作(50 分)

22. 从下面两题中任选其一,按要求作文。(50 分)

(1) 生活的味道,在书店的书香里,在街头巷尾小贩们的吆喝声中,在校园里同学们的蓬勃朝气中……一地一味,可以串联起历史、地理、人文与情感,让我们在品“味”中感知此“地”的温度与深度。

请以《一地一味》为题作文,文体不限,诗歌、戏剧除外。

(2)每个人都想要改变世界,却没有人想过要改变自己。 ——列夫·托尔斯泰

上面的话引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章来表达你的想法。

要求: ①题目自拟,立意自定,文体自选( 诗歌、戏剧除外)。②字迹工整,书写清楚,卷面整洁。③不少于600 字。④不得套写、抄袭,不得透露个人信息。

答案

一、1. (2分)B 【点拨】A. 悄然(qiāo)—qiǎo,秘决—秘诀;C. 摄取(niè)—shè,振耳欲聋—震耳欲聋;D. 云宵—云霄,纯粹(chuì)—cuì。

2. (2分)B 【点拨】第一空:“但”表示转折关系,“所以”表示因果关系。横线前说“讲解方式已经足够多元”,横线后说“讲解内容建设仍是讲解服务的核心”,前后是转折关系,应选“但”。第二空:“五花八门”侧重于花样繁多或变幻多端,“丰富多元”强调了文化内涵的多样性。横线处修饰“中华文化”,需要体现文化的多样性,应选“丰富多元”。第三空:“凝结”多用于具体事物(如“凝结成冰”),“凝聚”常用于抽象事物。根据语境应选“凝聚”。第四空:“触摸”侧重于具体动作(如“触摸文物”),“感知”侧重于抽象的理解和感受。根据语境应选“感知”。

3. (2分)D 【点拨】A. “常常忽视”“生命的长度”都是偏正短语,“态度和行动”是并列短语,“三个短语的结构类型各不相同”错误;B. 句①不是病句;C. 句②中“成功的背后……努力与付出”的主干是:背后是努力与付出。

4. (1)(2分)D 【点拨】D. 《战国策》是一部国别体史书。

(2)(3分)示例一:我会选用绿色为底色给简 爱设计海报。简 爱被舅妈送进寄宿学校,那里的校长冷酷无情,受冻、挨饿、疾病时常威胁着学生们的生命安全。简 爱不但没有向苦难屈服,反而在那里认真学习知识和各种技能。(1分)她凭借自己的能力找到了一份家庭教师的工作,改变了自己的命运。(1分)生机勃勃的绿色最能体现简 爱积极上进、自强不息的精神品质。(1分)

示例二:我会选用灰色为底色给祥子设计海报。年轻的祥子来到北平成了一名人力车夫,他本想靠自己的努力买一辆属于自己的车,却在黑暗的社会中屡次受挫。(1分)在经历了三起三落后,祥子的理想完全破灭,堕落为麻木、自私、自暴自弃的行尸走肉。(1分)灰色与祥子悲惨的命运更契合。(1分)

示例三:我会选用红色为底色给保尔设计海报。保尔从一名具有反抗精神的懵懂少年逐渐成长为一名坚定的无产阶级革命战士,他的青春充满了生活的压迫、工作的磨炼、伤病的折磨。(1分)但他始终充满热情,坚定地为人类的解放事业而斗争。(1分)红色最能体现保尔坚韧的精神和火热的理想。(1分)

5. (6分)(1)江春入旧年

(2)何日遣冯唐

(3)峰峦如聚

(4)不知口体之奉不若人也

(5)人生自古谁无死 留取丹心照汗青

二、(一)6. (3分)D 【点拨】D项中“都对辞官归去的友人进行宽慰”有误。从【甲】诗题目可以看出,杜少府将要去蜀州担任官职,而不是“辞官归去”。

(二)7. (3分)D 【点拨】A. 同“德”,感恩、感激/找到;B. 停止/已经;C. 穿着/衣服;D. 用/用。

8. (1)(2分)见了优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了,优厚的俸禄对我有什么益处呢!

(2)(3分)曾子说:“我听说,接受别人东西的人会惧怕人,给予别人东西的人会对人傲慢。即使国君不对我傲慢,我难道能不惧怕他吗?”

9. (2分)先生非有求于人/人则献之/奚为不受

10. (4分)示例:能体现。因为【乙】文中齐景公和鲁君的赏赐是“利”,孔子认为无功不受禄,曾子认为无端地接受别人的恩赐会使自己心生负担,这是“义”。(2分)他们最终拒绝了赏赐,这种不贪图富贵,坚守自己的原则,不为利益所动的行为体现了“义重于利”的观点。(2分)

【乙文参考译文】

孔子拜见齐景公,景公把廪丘邑赠送给孔子作为供养之地,孔子拒绝接受赠地,出来后对弟子说:“我听说君子应当有功劳才能接受赏赐,现在我游说景公,景公却没有按我的劝导行事,却赠给我廪丘邑,他太不了解我了!”孔子于是告辞而去。

曾子穿着破旧的衣服在田野里耕作,鲁国的国君派人到他那里去赠送他一座城邑,说:“请用这座城邑的收入来修饰一下衣物。”曾子不肯接受。使者说:“不是先生有求于人,而是别人奉送给你的,为什么不接受呢?”曾子说:“我听说,接受别人东西的人会惧怕人,给予别人东西的人会对人傲慢。即使国君不对我傲慢,我难道能不惧怕他吗?”曾子最终没有接受。

三、(一)11. (2分)C 【点拨】C. 材料三第①②段运用了举例论证,但并未运用对比论证。

12. (3分)①月球表面容易受到宇宙辐射和陨石的冲击,榫卯的连接方式能使月壤砖紧密结合,更加稳固,减少了损坏的风险。(1分)②榫卯结构具有动态适应性。(1分) ③地月运输成本高,用“月壤”作为建筑材料,就地取材,可节约成本。(1分)

13. (3分)①让名画《清明上河图》在数字时代延续呼吸。(1分)②让观众身临其境地感受北宋汴京的繁华,加深对这一时期的历史的认知。(1分)③利用现代技术语言向世界传达东方的审美与智慧。(1分)

(二)14. (4分)(1)扛起犁耙,翻耕土地(1分)

(2)无畏暑热,追赶农时(1分)

(3)扛起犁耙,整田秋播(1分)

(4)不舍眷恋,期待未来(1分)

15. (3分)示例一:“金色的浪涛”运用了比喻的修辞手法,(1分)句中把翻起的泥土比作金色的浪涛,生动形象地写出了翻耕后泥土色泽金黄、层层叠叠的样子,表现出土地的肥沃,(1分)蕴含着作者对土地的赞美之情。(1分)

示例二:“翻滚涌动”运用动词,(1分)生动地写出了泥土被犁铧翻起时的动态,表现出土地的生机与活力,(1分)蕴含着作者对土地的热爱之情。(1分)

16. (3分)文章第②段通过描写村边小溪潺潺、花草摇曳、炊烟袅袅的乡村景致,渲染出宁静、美好的田园生活氛围,衬托出父亲劳作时的辛勤与专注,展现出乡村生活的质朴与和谐,(1分)表达了作者对乡村生活和父亲的赞美之情。(1分)同时,这些景致描写丰富了文章内容,增添了画面感和诗意。(1分)

17. (4分)土地产出的果实能换取收入,为孩子们提供接受教育的物质基础,助力他们走出乡村,到城市去寻找改变命运的机会;(2分)土地承载着父亲的辛勤耕耘和对子女的期望,它不仅给予人物质馈赠,更寄托着乡村人家对城市美好生活的向往,所以“土地”成为“连接乡村与城市的希望之桥”。(2分)

18. (3分)从父辈的视角看,犁耙是父辈辛勤劳作的工具,见证了他们的汗水与付出,承载着父辈对家庭的责任和对土地的热爱,是他们坚毅、勤劳品质的象征。(1分)从文化的视角看,犁耙代表着传统农耕文明,蕴含着人与自然和谐相处的智慧,承载着乡村的历史记忆和文化传承。(1分)从时代的视角看,犁耙在时代变迁中,从常用的劳动工具逐渐成为一种文化符号,它见证了传统农耕文明向现代文明的转变,反映了时代发展中乡村面临的机遇与挑战,提醒人们铭记传统,思考乡村未来的发展。(1分)

(三)19. (4分)(1)学会停顿,成为发现者(1分)

(2)比喻论证 举例论证(2分)

(3) 生活中偶尔停一下,你就会成为美的发现者和欣赏者 (1分)

20. (3分)示例:就像中国画中的留白,是对画作主题的补充和延伸,能让画面更有想象空间。

21. (4分)示例:①可以发现不同的自己;(1分)②可以使自己忙碌与休憩相结合,让生命更精彩;(1分)③可以补充体力,增添力量,让后面的路走得更轻松;(1分)④可以成为美的发现者和欣赏着。(1分)

四、22. (50分)略。

一、积累与运用(17 分)

1. 下列词语中加点字的字音、字形完全正确的一项是( )(2 分)

A. 恬静(tián) 悄然(qiāo) 秘决(jué) 目不窥园(kuī)

B. 寻觅(mì) 震悚(sǒng) 恳切(kěn) 强词夺理(qiǎng)

C. 豁亮(huò) 摄取(niè) 慰勉(miǎn) 振耳欲聋(zhèn)

D. 云宵(xiāo) 取缔(dì) 纯粹(chuì) 藏污纳垢(gòu)

2. 依次填入下面语段横线处的词语最恰当的一项是( )(2 分)

相较于传统背词式的讲解,如今的博物馆讲解方式已经足够多元,_________ 讲解内容建设仍是讲解服务的核心。博物馆里的展品从不同侧面展现了_________ 的中华文化,文物研究、馆舍设计、展 示策划都_________了多学科工作者的多年努力,值得更加专业、用心的解读和诠释。博物馆讲解虽是小行业,却有大影响。一座博物馆是很多人了解国家历史文化、_________中华文化遗产的课堂和平台。

A. 但 五花八门 凝结 触摸

B. 但 丰富多元 凝聚 感知

C. 所以 丰富多元 凝聚 触摸

D. 所以 五花八门 凝结 感知

3. 下列各项中分析正确的一项是( )(2 分)

①许多人在面对他人的成功时,往往会产生羡慕或嫉妒的情绪。②我们常常忽视了一个事实:成功的背后,是无数的不为人知的努力与付出。③人生的道路上,我们无法控制很多事情,但我们可以掌控自己的态度和行动。④我们不能决定太阳几点升起,但可以决定自己几点起床□我们不能控制生命的长度,但可以增加生命的宽度。⑤与其羡慕他人的成功,不如将这份情绪转化为奋斗的动力。

A. “常常忽视”“态度和行动”“生命的长度”三个短语的结构类型各不相同。

B. 句①是病句,修改方法是将“许多人”和“在面对他人的成功时”调换顺序。

C. 句②中“成功的背后,是无数的不为人知的努力与付出”的主干是“成功是努力与付出”。

D. 句④方框处的标点应填分号,句⑤是表示选择关系的复句。

4. 文学文化常识与名著阅读(5 分)

(1)下列各项中表述不正确的一项是( )(2 分)

A. 契诃夫,俄国作家、戏剧家。主要作品有小说《第六病室》《装在套子里的人》,剧本《万尼亚舅舅》《樱桃园》等。

B. 五行,即金、木、水、火、土。按旧时迷信的说法,人的生辰八字要五行俱全才吉利。

C. 《钢铁是怎样炼成的》中把保尔从一个无知少年引上革命道路的最主要的人物是朱赫来,而出卖了保尔,让保尔蹲监狱的人是维克多。

D. 《邹忌讽齐王纳谏》选自《战国策·齐策一》,《战国策》是西汉刘向根据战国时期史料整理编辑的一部纪传体史书,共33 篇。

(2)名著阅读(3 分)

校园艺术节期间,艺术社开展“我为经典人物设计海报”的创意活动。其中,色彩搭配是重要的评价因素之一。请你从下面人物中任选一位,结合名著内容说说你会选用哪种颜色为底色为其设计海报。

备选人物:简·爱(《简·爱》) 祥子(《骆驼祥子》) 保尔(《钢铁是怎样炼成的》)

5. 古诗文默写(6 分)

(1)海日生残夜,______________________ 。(王湾《次北固山下》)

(2)持节云中,______________________?(苏轼《江城子 密州出猎》)

(3) ______________________,波涛如怒。(张养浩《山坡羊·潼关怀古》)

(4)以中有足乐者,______________________。(宋濂《送东阳马生序》)

(5)《过零丁洋》中表现文天祥舍生取义、视死如归的坚定信念和昂扬斗志的句子是:______________________?______________________。

二、古诗文阅读(17 分)

( 一) 阅读下面两首诗,完成6 题。(3 分)

【甲】送杜少府之任蜀州 【乙】送周子充①左史奉祠归庐陵

王 勃 范成大

城阙辅三秦,风烟望五津。 黄鹄②飘然下九关,江船载月客俱还。

与君离别意,同是宦游人。 名高岂是孤臣愿,身退聊开壮士颜。

海内存知己,天涯若比邻。 倾盖③当年真旦暮,沾巾明日有河山。

无为在歧路,儿女共沾巾。 后期④淹速⑤都难料,相对犹怜鬓未斑。

【注释】①周子充:周必大,字子充,庐陵(今江西吉安)人。南宋大臣,为人刚正。②黄鹄(hú):传说中仙人所乘的大鸟。③倾盖:言行道相遇,停车交谈,车盖靠在一起。常用以形容初交相得,一见如故。④后期:后会之期。⑤淹速:指生命长短。

6. 对上面两首古诗的理解和分析不恰当的一项是( )(3 分)

A.【甲】诗首联隐含送别的情意,颔联为宽慰之辞,颈联概括了“友谊深厚,江山难阻”的情景,尾联吐露情怀。

B.【乙】诗首联描写江船载月与客同行的情景,诗人想象周子充的归乡之途,有明月为伴,充满了诗情画意。

C.这两首诗都是送别之作,【甲】诗中有“无为在歧路,儿女共沾巾”的句子,【乙】诗借用此意,以“沾巾”隐指相别。

D.这两首诗结构严谨,语言清新高远,写送别不落凄切缠绵的俗套,都对辞官归去的友人进行宽慰,情感豁达慷慨、深沉爽朗。

(二)阅读下面选文,完成7—10 题。(14 分)

【甲】一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。 (节选自《鱼我所欲也》)

【乙】孔子见齐景公,景公致①廪丘以为养,孔子辞不受,出谓弟子曰:“吾闻君子当功以受禄,今说景公,景公未之行而赐我廪丘,其不知丘亦甚矣!”遂辞而行。 (节选自《说苑》)

曾子衣敝衣以耕于野,鲁君使人往致邑焉,曰:“请以此修衣。”曾子不受。使者曰:“先生非有求于人人则献之奚为不受?”曾子曰:“参闻之,受人者畏人,予人者骄人。纵子不我骄也,我能勿畏乎?”终不受。

(节选自《山堂肆考》)

【注释】①致:给予,赐予。

7. 下列句中加点词意思相同的一项是( )(3 分)

A.所识穷乏者得我与 不复得路(《桃花源记》)

B.是亦不可以已乎 在太学已二年(《送东阳马生序》)

C.曾子衣敝衣以耕于野 朝服衣冠(《邹忌讽齐王纳谏》)

D.请以此修衣 能以径寸之木(《核舟记》)

8. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(5 分)

(1)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!(2 分)

(2)曾子曰:“参闻之,受人者畏人,予人者骄人。纵子不我骄也,我能勿畏乎?”(3 分)

9. 用“/”给【乙】文中画波浪线的句子断句(断两处)。(2 分)

先 生 非 有 求 于 人 人 则 献 之 奚 为 不 受

10. 【甲】文提出“义重于利”的观点。你认为【乙】文中孔子和曾子的行为能否体现这一观点?请说明理由。(4 分)

三、现代文阅读(36 分)

(一)阅读下面的材料,完成11—13 题。(8 分)

【材料一】

①用月壤建“月宫”还遥远吗?目前,中国正联合多国共同推进国际月球科研站建设,其中最具创新性的设想是“就地取材”,利用月壤制造建筑材料,并采用中国传统的榫卯工艺建造房子。传承千年的榫卯技艺究竟蕴含了怎样的智慧,能为科研团队所青睐?

②榫卯,是在两个构件上采用凹凸部位相结合的一种连接方式,凸出部分叫榫(或叫榫头),凹进部分叫卯(或叫卯眼)。最基本的榫卯结构由两个构件组成,其中一个的榫头插入另一个的卯眼中,使两个构件精准咬合并固定。这样的连接方式,也使榫卯结构具有动态适应性。中国古代的建筑、家具及其他器械只用木头,不用铁钉、胶水,全靠榫卯就可以做到上下、左右、粗细、斜直灵活组装。别看榫卯结构简单,却能扛住千年风雨!

(摘编自网络)

【材料二】

为什么要把“月壤砖”设计成榫卯结构呢?首先,月球的重力仅为地球的六分之一,且月球没有大气层保护,容易受到宇宙辐射和陨石的冲击。其次,月球早晚存在几百摄氏度的温差,传统土木建造方式几乎无法实施,建筑结构稳定性也无法保证。此外,地月运输成本极高。因此,在月球上实施建造,对建筑材料和建造方式的要求极高。尽管面临着不少的困难,但是人类探月的脚步从未停歇。或许在未来,在月球基地的穹顶之下,孩子们将遥望地球升起。

(摘编自网络)

【材料三】

①三星堆商青铜神树的枝干在A R 技术中舒展,敦煌飞天的飘带在数字水墨动画中流淌,战国编钟的旋律在A I 算法中回响。当古老文明遇到现代技术,不是冰与火的碰撞,而是榫卯的契合——传统的基因在创新中获得新生,现代的表达在传承中找到根基。这种文明的榫卯智慧,正是中华文明跨越千年的密码。

②守护传统,让文明基因在时光中保鲜。敦煌莫高窟的壁画修复师用极细的画笔修补壁画裂痕。这种对传统的敬畏之心,是文明传承的根基。通过高精度扫描技术,让流失海外的珍贵艺术品在数字藏经洞中重获新生。这种修复不是简单的复制,而是让艺术品在数字时代延续呼吸。

③ 创新表达,让文明密码在当代焕发新生。故宫文创团队推出系列彩妆,让千年色彩走进现代人的梳妆台。这种转化不是简单的符号挪用,而是将传统的“随类赋彩”与现代美妆科技相结合,实现传统美学精神的现代转译。

④融合共生,构建文明传承的生态系统。苏州博物馆的建筑设计是传统与现代融合的典范。设计者贝聿铭在保留传统粉墙黛瓦的同时,用钢结构和玻璃幕墙重构空间,让光线在“片石假山”间流动。这种“中体西用”的智慧,打破了“传统= 保守”的认知误区,证明文明的进步需要兼容并蓄。

⑤站在时间的长河边回望,从甲骨文的刻痕到数字水墨的笔触,从青铜器的铸造到3D 打印的重构,中华文明始终在守正创新中生长。当我们以敬畏之心守护传统,以开放之态拥抱创新,那些跨越千年的文明基因,终将在当代社会的土壤中绽放新的花朵,向世界传达东方的审美与智慧。这不是对过去的复刻,而是对未来的创造——在传统与现代的榫卯契合中,我们正在书写属于这个时代的文明新章。

(摘编自网络)

【材料四】

①班级组织同学们去某博物馆参观,博物馆利用全息投影技术复活的《清明上河图》让同学们感到震撼,由此引发了热烈讨论。

②小语:快看!全息投影技术不仅还原了画中店铺招牌上文字,连商贩们的五官和服饰也看得清清楚楚。

③小文:以前看画总觉得很远、很模糊,现在不仅能看见人们活动的场景,还能听到商贩们的叫卖声,突然就理解了什么是“梦回繁华”。

④ 博物馆解说员:其实张择端原作本就是“动态叙事”。你们看这队骆驼穿城而过,茶肆客人转头张望——全息投影技术不过是让画中暗藏的时空逻辑显性化了,就像给静态画作“按下了播放键”。

⑤小语:我在网络上看到“活”起来的《清明上河图》在海外社交平台的播放量也很惊人,很多外国网友都在问画作的内容和技术细节。

⑥博物馆解说员:据说,还有小学生看完后回家就查“《清明上河图》里有没有外国人?”好的创新表达就应该是这样——用震撼开场,以思考延续。

11. 对上述材料内容理解分析不正确的一项是( )(2 分)

A.榫卯是采用构件凹凸部位相结合的一种连接方式,以精准咬合、无钉无胶为特点。

B.尽管在月球上建房面临着重重困难,但是随着科学技术的不断突破,将会逐渐成为现实。

C.材料三第①②段运用了对比论证、举例论证等论证方法阐述观点,生动且富有说服力。

D.传统文化重焕新生启示我们要以敬畏之心守护传统,以开放之态拥抱创新。

12. 中国科研团队拟用“月壤”作为建筑材料,并采用“榫卯工艺”在月球上建房子。结合材料一、二简要分析其合理性。(3 分)

13. 请结合材料三、四,简要分析用全息投影技术复活《清明上河图》的意义。

(3 分)

(二)阅读下面的选文,完成14—18 题。(17 分)

父亲的犁耙

①儿时,晨曦初露,父亲那坚毅的身影便已扛起犁耙,大步迈向田间。晨辉洒落在犁耙之上,金属的光泽与父亲眼中的执着相映生辉。他那宽厚而粗糙的大手,如同一把永不生锈的铁钳,牢牢攥住犁把,吆喝声中,老黄牛奋力向前,拉动着犁铧缓缓前行。犁铧翻起的泥土似金色的浪涛层层叠叠地翻滚涌动,每一寸土地都仿佛在欢呼着新生,大地弥漫着泥土特有的芳香,那是生命的气息在氤氲升腾。

②村边的小溪宛如一条碧绿的丝带,潺潺流淌,似在为父亲的劳作伴奏;田埂上,不知名的花草随风摇曳,似在为这春耕盛景翩翩起舞;农舍中,袅袅升起的炊烟,悠悠然融入蓝天白云之间,为这幅田园画卷添上了一抹温暖而宁静的底色。此乃春耕的绝美景致,满溢希望,犁耙所经之处,仿佛每一道划痕都深深镌刻着对丰收的殷切期盼,那是土地与农人之间无言的约定。

③夏日,骄阳高悬于天空,将炽热的阳光射下,土地被烘烤得滚烫,似一块巨大的烙铁。父亲却不顾酷热,使用犁耙在田间辛勤耕耘,分秒必争地追赶着农时。豆大的汗珠从他的额头上滚落,砸在干涸的土地上,瞬间被高温吞噬,仿佛他的每一滴汗水都在与土地进行着一场无声的交融。

④犁耙与父亲,如同并肩战斗的战友,在酷夏的战场上,无畏暑热,坚守着对土地的信仰。每一次犁铧的翻动,每一次耙齿的梳理,都是为了土地能在秋日里给予慷慨的馈赠,只为了能让孩子们有机会踏进知识的殿堂,去追寻那改变命运的曙光。

⑤秋风轻拂,吹过金黄的田野,饱满的谷穗在风中轻轻摇曳,似在低吟着丰收的赞歌。父亲再次扛起犁耙,为秋播精心整田。他的额头上汗珠如断了线的珠子簌簌滚落,但他的眼神却依然专注而坚毅,仿佛整个世界只剩下他与眼前的这片土地。

⑥父亲每一次靠近犁耙,都像是一场神圣的仪式,他在与土地轻声细语,倾诉着往昔岁月里的艰辛与不易,诉说着对未来美好的憧憬与向往。这片土地,以它的无私与慷慨,默默奉献出自己的果实,化作孩子们走向城市的坚实基石,成为连接乡村与城市的希望之桥。

⑦寒冬,大地被冰雪覆盖,进入了梦乡。父亲小心翼翼地将犁耙擦拭干净,他轻抚着犁耙,如同在轻抚一位饱经风霜的老友。他仔细检查犁铧和耙齿,然后妥善安放,老旧的犁耙在他满是爱意的手中仿佛重新焕发出昔日的光彩。

⑧父亲的眼中饱含着深深的不舍,他在心底默默期待着来年春天的重逢,静候着大地复苏、万物生长的那一刻。寒风中,他独自伫立,思绪飘飞,回忆着一年来的耕耘与收获,在脑海中精心构思着未来农田的模样,那是他对土地不变的热爱与执着。

⑨如今,岁月的车轮无情地碾过,父亲已至暮年,他那曾经能够扛起整个家庭重担的宽厚脊背如今已变得佝偻,他的双手也因无数个日夜的操劳而变得粗糙不堪,满是岁月的刻痕。

⑩他的心依然深深牵挂着那片熟悉的土地。看着自己的儿子走出乡村,走进城市,他的心中满是欣慰,那是一位父亲对孩子成长最质朴的喜悦。然而,每当目光落到农村那逐渐荒芜的土地上时,他的眼神中又不禁泛起一丝忧伤,那是对传统农耕文化的眷恋,是对土地未来命运的迷茫与担忧。在时代的浪潮中,他不知道这片承载着家族记忆与乡村灵魂的土地将何去何从,又有谁能接过他手中的犁耙,延续这份与土地的千年情缘。 (有删改)

14. 阅读全文,梳理文章情节,完成下面表格的填写。(4 分)

季节 父亲使用犁耙的情节 父亲的内心或行为

春 (1) ___________________________ 期盼丰收,充满希望

夏 使用犁耙,分秒必争地耕耘,汗水与土地交融 (2) _________________________________________

秋 (3) ___________________________ 感恩馈赠,寄望未来

冬 擦拭犁耙,检查犁耙 (4) ___________________

15. 本文对土地进行了细致的描写。请品读下面的句子,任选一处加点文字进行赏析。(3 分)

犁铧翻起的泥土似金色的浪涛层层叠叠地翻滚涌动。

16. 文章第②段描写了乡村景致。请仔细品读,说说作者这样安排的用意。(3 分)

17. 文章第⑥段写道:“这片土地,以它的无私与慷慨,默默奉献出自己的果实,化作孩子们走向城市的坚实基石,成为连接乡村与城市的希望之桥。”“土地”怎会成为“连接乡村与城市的希望之桥”?阅读全文,说说你的理解。(4 分)

18. 小语准备策划“犁耙:从工具到符号”展览,请你分别从父辈、文化、时代的视角撰写讲解词,阐述犁耙的价值、意义等。(3 分)

(三)阅读下面的选文,完成19—21 题。(11 分)

停下来,做个发现者

①李斌先生在文中谈到,大学时的老师来北京出差,邀请三两门生去喝茶。老师亲自沏茶、斟茶,并传授品茶的技巧。临走时老师特别叮嘱:“只有学会停顿,才能发现不同的自己,工作再忙再累,也要给自己留出一点儿品茶静思的时间。”

②忙是一种节奏,是一种标志,也是一种生活。现代社会,何人不忙?何事不忙?生活的逼迫,学习的压力,对梦想的追求,常常让我们像被鞭子抽打的陀螺,一刻也停不下来。于是,在努力拼搏的过程中我们有时会感到无力、彷徨、孤单……与其在苦难的泥潭中挣扎,不如暂时停下脚步,思考前进的方向。

③国外有一种叫作“螺旋树”的松树,这种树在幼年时长势过快,一味地疯长,顶端的幼芽就显得柔弱,经不起一点儿风吹雨打。每当刮风下雨,这些脆弱的幼芽往往不堪一击,几乎全被毁掉。顶芽被毁后,螺旋树就生长出许多侧芽来顶替,这样一来就渐渐地长成了“螺旋树”。

④做任何事情都不能急于求成,要循序渐进,一步一个脚印地去做,这样才能为成功打下坚实的基础。没有人可以精力无限、奔忙不息,忙碌周期与休憩周期相结合才能让生命充满精彩。适度的停顿犹如登山过程中的休整,是从胜利走向胜利、从激昂迈向激昂的必经阶段。就像电影镜头,长短镜头结合在一起,才会形成缤纷多彩的画面节奏;_____________________________。

⑤古人在驿道旁建造亭子,让人们暂时停下脚步,正是为了让人们更好地赶路,让人们在“停”中补充体力,增添力量,让人们把后面的路走得更轻松,走得更快捷。“停”是为了更好地走,这是中国古人的智慧在“亭”中的形象体现。

⑥听说阿尔卑斯山谷中的一条风景极佳的大路上有一条标语:“慢慢走,欣赏啊!”对此,朱光潜先生写道:“许多人在这车如流水马如龙的世界过活,恰如在阿尔卑斯山谷中乘汽车兜风,匆匆忙忙地急驰而过,无暇一回首流连风景,于是这丰富华丽的世界便成为一个了无生趣的囚牢。这是一件多么可惋惜的事啊!”

⑦我们的生活何尝不需要这样呢?越来越快的生活节奏,麻木的表情、飞快的脚步……不停地奔波,总以为前面有一个巨大的幸福在等待着你。时间不能停滞,但是我们可以驻足。也许偶尔的一瞥,你就能看见生活的笑靥;也许偶尔停一下,你就会成为美的发现者、美的欣赏者!

(有删改)

19. 请梳理本文的论证思路,补全下图。(4 分)

20. 请仿照第④段中的画线句,为横线处补写一个句子,使之形成语意连贯的论据。(3 分)

21. 联系本文和生活实际,你认为“偶尔停一下”会有哪些收获?(4 分)

四、写作(50 分)

22. 从下面两题中任选其一,按要求作文。(50 分)

(1) 生活的味道,在书店的书香里,在街头巷尾小贩们的吆喝声中,在校园里同学们的蓬勃朝气中……一地一味,可以串联起历史、地理、人文与情感,让我们在品“味”中感知此“地”的温度与深度。

请以《一地一味》为题作文,文体不限,诗歌、戏剧除外。

(2)每个人都想要改变世界,却没有人想过要改变自己。 ——列夫·托尔斯泰

上面的话引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章来表达你的想法。

要求: ①题目自拟,立意自定,文体自选( 诗歌、戏剧除外)。②字迹工整,书写清楚,卷面整洁。③不少于600 字。④不得套写、抄袭,不得透露个人信息。

答案

一、1. (2分)B 【点拨】A. 悄然(qiāo)—qiǎo,秘决—秘诀;C. 摄取(niè)—shè,振耳欲聋—震耳欲聋;D. 云宵—云霄,纯粹(chuì)—cuì。

2. (2分)B 【点拨】第一空:“但”表示转折关系,“所以”表示因果关系。横线前说“讲解方式已经足够多元”,横线后说“讲解内容建设仍是讲解服务的核心”,前后是转折关系,应选“但”。第二空:“五花八门”侧重于花样繁多或变幻多端,“丰富多元”强调了文化内涵的多样性。横线处修饰“中华文化”,需要体现文化的多样性,应选“丰富多元”。第三空:“凝结”多用于具体事物(如“凝结成冰”),“凝聚”常用于抽象事物。根据语境应选“凝聚”。第四空:“触摸”侧重于具体动作(如“触摸文物”),“感知”侧重于抽象的理解和感受。根据语境应选“感知”。

3. (2分)D 【点拨】A. “常常忽视”“生命的长度”都是偏正短语,“态度和行动”是并列短语,“三个短语的结构类型各不相同”错误;B. 句①不是病句;C. 句②中“成功的背后……努力与付出”的主干是:背后是努力与付出。

4. (1)(2分)D 【点拨】D. 《战国策》是一部国别体史书。

(2)(3分)示例一:我会选用绿色为底色给简 爱设计海报。简 爱被舅妈送进寄宿学校,那里的校长冷酷无情,受冻、挨饿、疾病时常威胁着学生们的生命安全。简 爱不但没有向苦难屈服,反而在那里认真学习知识和各种技能。(1分)她凭借自己的能力找到了一份家庭教师的工作,改变了自己的命运。(1分)生机勃勃的绿色最能体现简 爱积极上进、自强不息的精神品质。(1分)

示例二:我会选用灰色为底色给祥子设计海报。年轻的祥子来到北平成了一名人力车夫,他本想靠自己的努力买一辆属于自己的车,却在黑暗的社会中屡次受挫。(1分)在经历了三起三落后,祥子的理想完全破灭,堕落为麻木、自私、自暴自弃的行尸走肉。(1分)灰色与祥子悲惨的命运更契合。(1分)

示例三:我会选用红色为底色给保尔设计海报。保尔从一名具有反抗精神的懵懂少年逐渐成长为一名坚定的无产阶级革命战士,他的青春充满了生活的压迫、工作的磨炼、伤病的折磨。(1分)但他始终充满热情,坚定地为人类的解放事业而斗争。(1分)红色最能体现保尔坚韧的精神和火热的理想。(1分)

5. (6分)(1)江春入旧年

(2)何日遣冯唐

(3)峰峦如聚

(4)不知口体之奉不若人也

(5)人生自古谁无死 留取丹心照汗青

二、(一)6. (3分)D 【点拨】D项中“都对辞官归去的友人进行宽慰”有误。从【甲】诗题目可以看出,杜少府将要去蜀州担任官职,而不是“辞官归去”。

(二)7. (3分)D 【点拨】A. 同“德”,感恩、感激/找到;B. 停止/已经;C. 穿着/衣服;D. 用/用。

8. (1)(2分)见了优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了,优厚的俸禄对我有什么益处呢!

(2)(3分)曾子说:“我听说,接受别人东西的人会惧怕人,给予别人东西的人会对人傲慢。即使国君不对我傲慢,我难道能不惧怕他吗?”

9. (2分)先生非有求于人/人则献之/奚为不受

10. (4分)示例:能体现。因为【乙】文中齐景公和鲁君的赏赐是“利”,孔子认为无功不受禄,曾子认为无端地接受别人的恩赐会使自己心生负担,这是“义”。(2分)他们最终拒绝了赏赐,这种不贪图富贵,坚守自己的原则,不为利益所动的行为体现了“义重于利”的观点。(2分)

【乙文参考译文】

孔子拜见齐景公,景公把廪丘邑赠送给孔子作为供养之地,孔子拒绝接受赠地,出来后对弟子说:“我听说君子应当有功劳才能接受赏赐,现在我游说景公,景公却没有按我的劝导行事,却赠给我廪丘邑,他太不了解我了!”孔子于是告辞而去。

曾子穿着破旧的衣服在田野里耕作,鲁国的国君派人到他那里去赠送他一座城邑,说:“请用这座城邑的收入来修饰一下衣物。”曾子不肯接受。使者说:“不是先生有求于人,而是别人奉送给你的,为什么不接受呢?”曾子说:“我听说,接受别人东西的人会惧怕人,给予别人东西的人会对人傲慢。即使国君不对我傲慢,我难道能不惧怕他吗?”曾子最终没有接受。

三、(一)11. (2分)C 【点拨】C. 材料三第①②段运用了举例论证,但并未运用对比论证。

12. (3分)①月球表面容易受到宇宙辐射和陨石的冲击,榫卯的连接方式能使月壤砖紧密结合,更加稳固,减少了损坏的风险。(1分)②榫卯结构具有动态适应性。(1分) ③地月运输成本高,用“月壤”作为建筑材料,就地取材,可节约成本。(1分)

13. (3分)①让名画《清明上河图》在数字时代延续呼吸。(1分)②让观众身临其境地感受北宋汴京的繁华,加深对这一时期的历史的认知。(1分)③利用现代技术语言向世界传达东方的审美与智慧。(1分)

(二)14. (4分)(1)扛起犁耙,翻耕土地(1分)

(2)无畏暑热,追赶农时(1分)

(3)扛起犁耙,整田秋播(1分)

(4)不舍眷恋,期待未来(1分)

15. (3分)示例一:“金色的浪涛”运用了比喻的修辞手法,(1分)句中把翻起的泥土比作金色的浪涛,生动形象地写出了翻耕后泥土色泽金黄、层层叠叠的样子,表现出土地的肥沃,(1分)蕴含着作者对土地的赞美之情。(1分)

示例二:“翻滚涌动”运用动词,(1分)生动地写出了泥土被犁铧翻起时的动态,表现出土地的生机与活力,(1分)蕴含着作者对土地的热爱之情。(1分)

16. (3分)文章第②段通过描写村边小溪潺潺、花草摇曳、炊烟袅袅的乡村景致,渲染出宁静、美好的田园生活氛围,衬托出父亲劳作时的辛勤与专注,展现出乡村生活的质朴与和谐,(1分)表达了作者对乡村生活和父亲的赞美之情。(1分)同时,这些景致描写丰富了文章内容,增添了画面感和诗意。(1分)

17. (4分)土地产出的果实能换取收入,为孩子们提供接受教育的物质基础,助力他们走出乡村,到城市去寻找改变命运的机会;(2分)土地承载着父亲的辛勤耕耘和对子女的期望,它不仅给予人物质馈赠,更寄托着乡村人家对城市美好生活的向往,所以“土地”成为“连接乡村与城市的希望之桥”。(2分)

18. (3分)从父辈的视角看,犁耙是父辈辛勤劳作的工具,见证了他们的汗水与付出,承载着父辈对家庭的责任和对土地的热爱,是他们坚毅、勤劳品质的象征。(1分)从文化的视角看,犁耙代表着传统农耕文明,蕴含着人与自然和谐相处的智慧,承载着乡村的历史记忆和文化传承。(1分)从时代的视角看,犁耙在时代变迁中,从常用的劳动工具逐渐成为一种文化符号,它见证了传统农耕文明向现代文明的转变,反映了时代发展中乡村面临的机遇与挑战,提醒人们铭记传统,思考乡村未来的发展。(1分)

(三)19. (4分)(1)学会停顿,成为发现者(1分)

(2)比喻论证 举例论证(2分)

(3) 生活中偶尔停一下,你就会成为美的发现者和欣赏者 (1分)

20. (3分)示例:就像中国画中的留白,是对画作主题的补充和延伸,能让画面更有想象空间。

21. (4分)示例:①可以发现不同的自己;(1分)②可以使自己忙碌与休憩相结合,让生命更精彩;(1分)③可以补充体力,增添力量,让后面的路走得更轻松;(1分)④可以成为美的发现者和欣赏着。(1分)

四、22. (50分)略。

同课章节目录