广西大学附属中学2025届九年级下学期第六次测试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广西大学附属中学2025届九年级下学期第六次测试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 633.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-25 15:45:44 | ||

图片预览

文档简介

广西大学附属中学2024--2025学年九年级下学期第六次测试历史试题

一、选择题

1.考古学者发掘位于广西柳州市南郊莲花山上的白莲洞遗址时,其洞穴堆积层中曾出土动物骨化石,牙齿化石和石器、石制装饰、原始夹砂陶片等文化遗物。证实白莲洞遗址是旧石器时代文化遗址。由此可见,研究史前文明最可信的依据是( )

A.考古发掘 B.口耳相传 C.音像资料 D.想象推理

2.据考古发现,在距今4000多年前的山西陶寺公共墓地中,大型墓的随葬品可达一二百件,并有整猪骨架;中型墓的随葬品有几件至一二十件不等,常有猪下颌骨;小型墓大多没有随葬品。这表明当时( )

A.贫富分化现象已经出现 B.农业生产技术较先进

C.长江流域出现早期国家 D.青铜器制作工艺高超

3.目前已出土的商周时期的青铜器包括礼器、乐器、兵器、货币、装饰艺术品等。由此可知,该时期的青铜器( )

A.数量众多 B.种类丰富 C.工艺高超 D.分布广泛

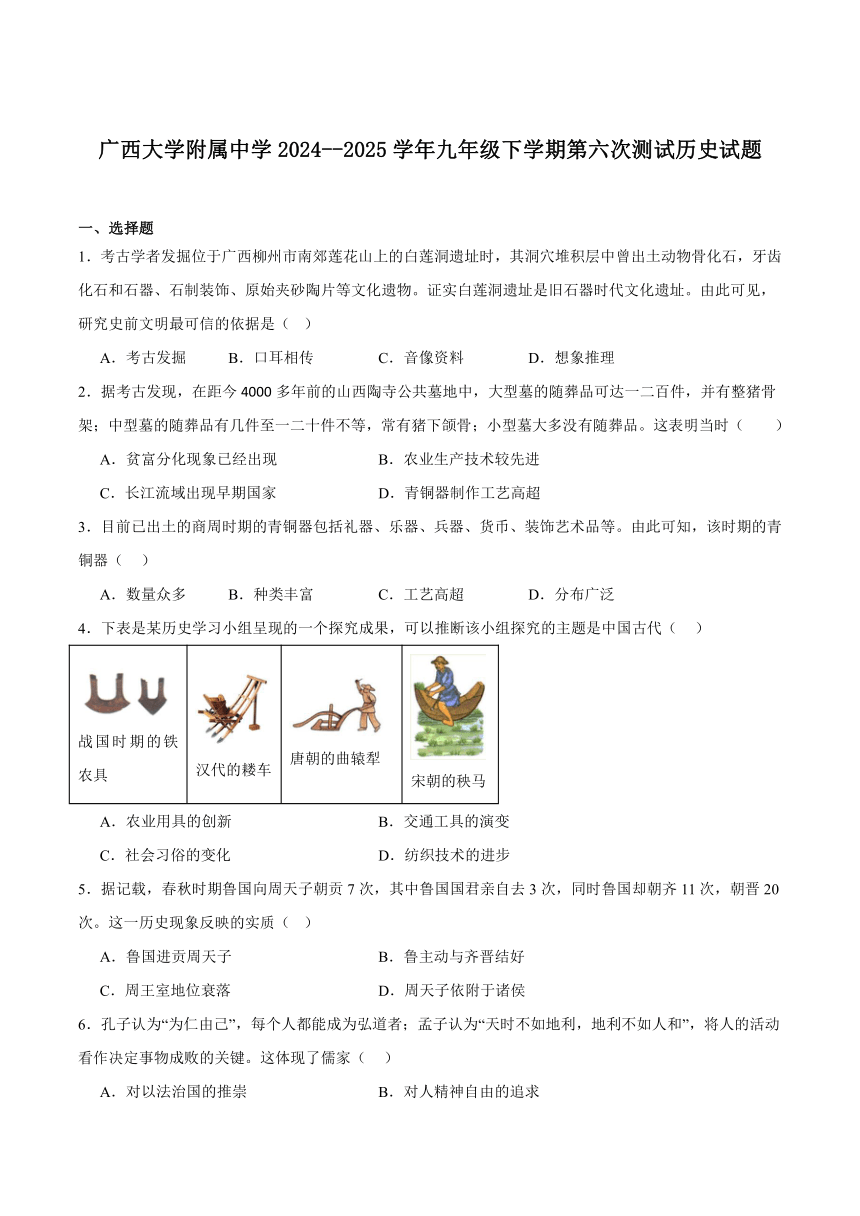

4.下表是某历史学习小组呈现的一个探究成果,可以推断该小组探究的主题是中国古代( )

战国时期的铁农具 汉代的耧车 唐朝的曲辕犁 宋朝的秧马

A.农业用具的创新 B.交通工具的演变

C.社会习俗的变化 D.纺织技术的进步

5.据记载,春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去3次,同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次。这一历史现象反映的实质( )

A.鲁国进贡周天子 B.鲁主动与齐晋结好

C.周王室地位衰落 D.周天子依附于诸侯

6.孔子认为“为仁由己”,每个人都能成为弘道者;孟子认为“天时不如地利,地利不如人和”,将人的活动看作决定事物成败的关键。这体现了儒家( )

A.对以法治国的推崇 B.对人精神自由的追求

C.对贵族生活的批判 D.对人自身力量的坚信

7.学习历史需要了解和掌握历史纪年方法。秦朝建立于公元前221年,该时间还可以表述为( )

A.公元前2世纪20年代 B.公元2世纪20年代

C.公元前3世纪20年代 D.公元3世纪20年代

8.有史学家指出,它以一种温和的方式适应了当时大一统皇权构建的需要,使汉王朝摆脱了地方诸侯尾大不掉的困境。文中的“它”代指的措施是( )

A.休养生息 B.设置刺史 C.盐铁官营 D.实行推恩令

9.公元前219年,秦始皇命监御史掌管军需供应,并督率士兵、民夫在兴安境内,湘江与漓江之间修建了一条人工运河,通过这条运河将兵马和粮草源源不断运进岭南。材料中的“人工运河”指的是( )

A.灵渠 B.通济渠 C.都江堰 D.大运河

10.《携手推进“一带一路”建设》中讲到:“中国汉代,一支从长安出发的和平使团,开始打通东方通往西方的道路,完成了‘凿空之旅’。”与此相关的历史事件是( )

A.甘英出使大秦 B.班超出使西域 C.张骞通西域 D.郑和下西洋

11.与右侧知识卡片信息直接相关的历史人物及著作是( )

知识卡片

著作内容:记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。 著作地位:史家之绝唱,无韵之离骚。

A.司马迁《史记》 B.王羲之《兰亭集序》

C.顾恺之《洛神赋图》 D.司马光《资治通鉴》

12.《晋书》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”该记载表明当时南方社会经济发展的重要原因是( )

A.民族的大交融 B.海外贸易日益繁盛 C.社会相对安定 D.北方人口大量南迁

13.与成语“金榜题名”“五子登科”“状元及第”相关联的中国古代选官制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.察举制 D.科举制

14.《题唐明皇马上击毬图》写道:“一毬突出广场飞,君王控骑先追逐……是时美人更逞姿,翩若惊鸿翥平陆。”这反映出唐朝( )

A.中外文化交流 B.繁荣的商品经济

C.开放的社会风气 D.多彩的文学艺术

15.据《东京梦华录》记载,瓦舍里面有吹拉弹唱的,也有表演杂剧的;既有小儿相扑,也有杂技和蹴鞠表演。这反映了( )

A.手工业的发展 B.各民族交往加强

C.经济重心南移 D.市民文化生活丰富多彩

16.北宋王安石变法数年间,仅河东路9州26县就治淤1.8万顷,使大量荒地变成良田;全国水利田面积大大增加,得益的灌溉民田达到3600多万亩。这表明王安石变法( )

A.促进了北宋农业发展 B.推动了经济重心南移

C.扭转了政府财政危机 D.增强了国家军事力量

17.北宋中期,蔡襄指出:“今世用人,大率以文词进。大臣,文士也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也。”这反映北宋治国特点是( )

A.重武轻文 B.休养生息 C.重文轻武 D.重农抑商

18.元朝时,全国共设有驿站约1500处,与驿站相辅而行的是急递铺,用以传递朝廷和地方州郡的紧急文书。这些驿站和急递铺的设置说明元朝( )

A.君主专制达到顶峰 B.中央与地方联系加强

C.边疆地区战事不断 D.对外交流畅通无阻

二、材料题

19.发展经济是事关国计民生的重要问题。阅读材料,回答问题。

材料一:孟子对于农商一列平视,从无重农抑商之主张。孟子以前之政治家,大多亦无重农抑商之主张,有此主张并实行此种政策者,始自商鞅。自此视农为“本富”,商为“末富”,所谓“崇本抑末”之思想,渐成为中国流行的经济思想。

——摘编自李剑农《中国古代经济史稿》

(1)根据材料一,分别指出孟子和商鞅对“农商”的态度。根据材料并结合所学,指出商鞅变法中“崇本”的表现。

材料二:唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他广纳贤才,知人善任,当时朝中人才济济。他减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。在政治上,他推行了一系列革新措施。唐玄宗即位后励精图治,重用贤能,实行了一系列改革。他发展经济,改革税制,使经济繁荣,国库充盈,民众生活安定。他在位的前期,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期。

——摘编自齐世荣总主编《中国历史》七年级下册

(2)结合所学知识,写出材料二中唐朝“鼎盛时期”的名称。根据材料二,归纳出现“盛世局面”和“鼎盛时期”的共同原因。

材料三:宋朝的制度和文化有了重大发展,它的背后是中国经济尤其是商业的飞跃,我们不妨称之为中国的“商业革命”。外贸的发展反映了当时商业的繁荣,而且它也是推动当时商业革命的主要力量;唐初人们尚轻视商业并试图限制其发展,但到了晚唐和宋朝时市场突破了时间、空间的限制,商业活动不再受官吏的直接监管;中国首次出现了聚集了大量人口的商业大都市,与以前不同的是这些都市是商业中心而非政治中心。

——摘编自(美)费正清《中国传统与变迁》

(3)根据材料三,概括宋朝时期“商业革命”的表现。结合所学知识,写出宋朝为了鼓励海外贸易,设置了哪一机构进行管理。

(4)综合上述材料概括影响经济发展的因素。

三、综合题

20.历史学习的多样性,有助于我们更好的学习历史,理解历史。

【图片中的历史】

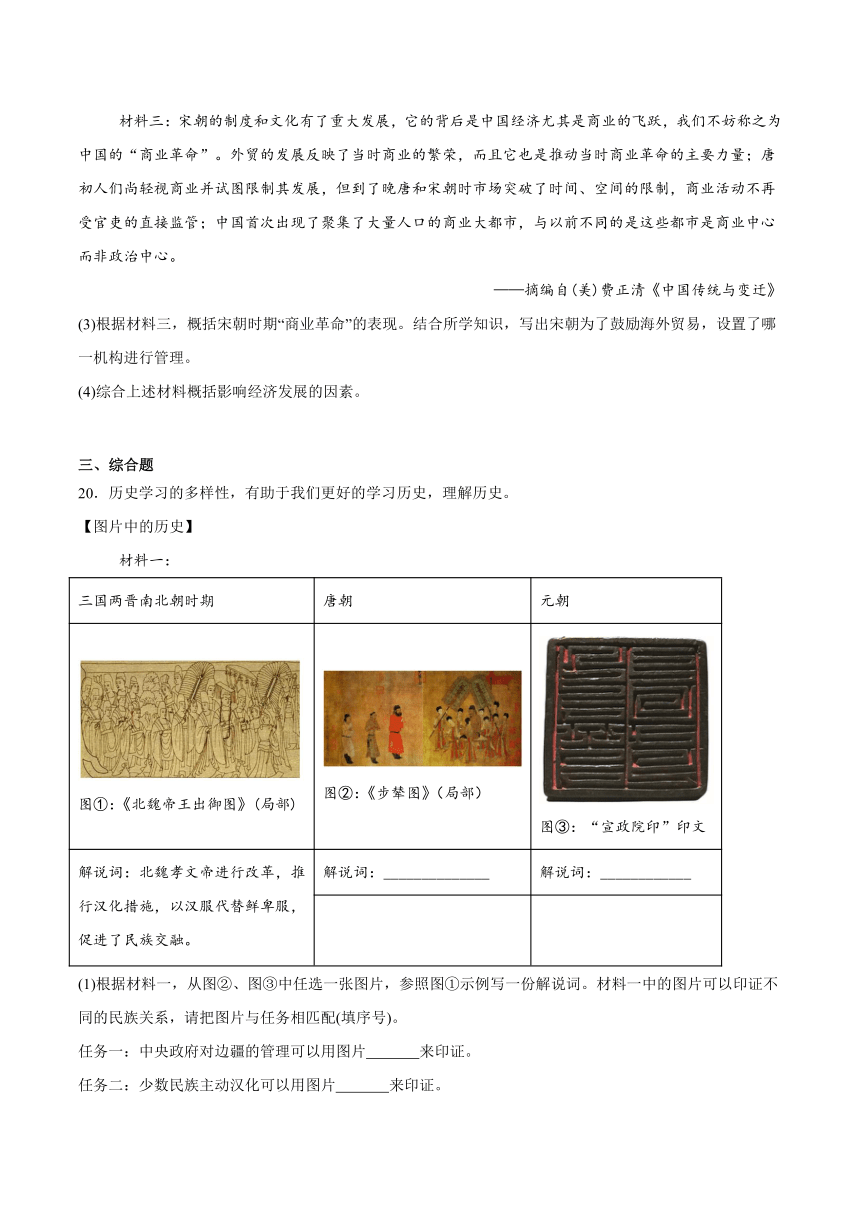

材料一:

三国两晋南北朝时期 唐朝 元朝

图①:《北魏帝王出御图》(局部) 图②:《步辇图》(局部) 图③:“宣政院印”印文

解说词:北魏孝文帝进行改革,推行汉化措施,以汉服代替鲜卑服,促进了民族交融。 解说词:______________ 解说词:____________

(1)根据材料一,从图②、图③中任选一张图片,参照图①示例写一份解说词。材料一中的图片可以印证不同的民族关系,请把图片与任务相匹配(填序号)。

任务一:中央政府对边疆的管理可以用图片 来印证。

任务二:少数民族主动汉化可以用图片 来印证。

任务三:民族间的联姻可以用图片 来印证。

【文献中的历史】

材料二:三国两晋南北朝时期的民族交往,既有各族人民在友好交往中相互影响,又有统治者的主动政策,还有血与火的民族斗争中附带同化。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。少数民族在学习汉族文化的同时,也带来了优秀的文化,如乐器、歌舞、饮食风俗、尊重妇女意识等,给汉族文化输入新的血液。

——朱绍侯《中国古代史》

(2)根据材料二,概括三国两晋南北朝时期民族交往的特点。结合所学知识,指出这一时期的时代特征。

【历史学家眼中的历史】

材料三:做历史有两个方面,一方面是科学——严格的批判史料,一方面是艺术——大胆的想象力。史料总不会齐全的,往往有一段,无一段,又有一段。那没有史料的一段空缺,就不得不靠史家的想象力来填补了。

——《胡适日记全编》

(3)你是否同意材料三中胡适对做历史的方法和态度的观点?说明理由。

(4)历史信息的载体与流传方式是多样的。除了图片学史和文献学史外,你在学习历史的过程中还有哪些了解历史的途径。

21.统一是国家发展的前提和基石,维护国家统一始终是历史发展的主题。同学们围绕“国家统一”开展探究性学习。请你参与完成以下两项任务。

【任务一知识梳理】

材料一:中国古代巩固统一的措施(部分)

朝代 措施

秦朝 创立中央集权制度;郡县制;统一文字、货币、度量衡等;统一车辆和道路的宽窄;修筑长城;派蒙恬北击匈奴。

汉朝 建立刺史制度;统一铸造五铢钱;盐铁官营、专卖;罢黜百家,尊崇儒术:派卫青、霍去病北击匈奴:设立西域都护。

唐朝 以民为本、以农为本、设立安西都护府、北庭都护府、封回纥首领为怀仁可汗、文成公主入藏、立“唐蕃会盟碑”

元朝 实行行省制度、回族的形成、因地制宜,设置澎湖巡检司、宣慰使司都元帅府、北庭都元帅府。

——整理自部编版历史教科书《中国历史》七年级上册

(1)根据材料一,概括出中国古代巩固统一的主要方式。

【任务二观点论证】同学们分享了关于“国家统一”的阅读笔记。

材料二:

笔记一 笔记二 笔记三

中国作为一个多民族的统一的大国,……中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。——张岂之《中国历史十五讲》 在长期边疆治理实践的基础上、中国逐渐形成了富有智慧的边疆治理方略以及各种因势而定的边疆治理方式……——周平、李大龙《中国的边疆治理:挑战与创新》 中国历史是一个连绵不断的演进过程、国家统一、民族团结的内聚力下断增强、自春秋战国至清前期,虽曾经历了三次社会大分裂,但最终还是走向了秦汉、隋唐和元明清三次大统一。——赵毅《统一与分裂:中国历史的启示》

(2)请从材料二中选择一则笔记,围绕“国家统一”提炼观点,并综合上述材料及所学知识加以论证。(要求:观点正确,至少列举两个史实,史论结合,逻辑清晰,有总结提升。)

参考答案

1.A

2.A

3.B

4.A

5.C

6.D

7.C

8.D

9.A

10.C

11.A

12.C

13.D

14.C

15.D

16.A

17.C

18.B

19.(1)态度:孟子:平视;商鞅:重农抑商。表现:奖励耕织,规定,生产粮食和布帛多的,可免除本人劳役和赋税。

(2)名称:开元盛世。原因:统治者广纳贤才,知人善任,重用贤能,鼓励发展农业生产,发展经济。

(3)表现:外贸的发展,出现了聚集了大量人口的商业大都市。机构:市舶司。

(4)因素:国家统一安定;农业、手工业、商业的不断发展;统治者励精图治;制定合适的政策;民族交融和中外交流的加强等。

20.(1) ③。解说词:《步辇图》反映了文成公主与吐蕃和亲的史实,促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了唐著的友好关系。 ① ②。解说词:元朝设宣政院管理全国宗教和西藏地区军政事务,强化了中央政府对边疆的管理。

(2)特点:民族融合以汉化为主;各民族相互学习;民族融合方式多样。时代特征:政权分立与民族融合。

(3)同意。理由:研究历史需要持科学严谨、敢于批判的态度,去伪存真,挖掘历史本来的面目但是在史料缺失的情况下,通过历史学家的想象力来填补历史空缺也是历史研究的一部分。不同意。理由:研究历史离不开史料,在无史料的前提下,由于某种目的、自身经验、知识构成、思维方式、认知手段等因素的制约,史学家在历史研究中对想象力的运用有局限性,历史学便失去了科学性。(言之有理即可)

(4)文物、遗址、遗迹、文字记载等。

21.(1)改革制度;加强民族交融;加强对边疆的管理。

(2)观点:国家统一是历史发展的必然趋势。论证:秦的统一,结束了春秋战国以来长期征战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。隋朝建立后,统一南北,结束了长期政权分立的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。(或选择汉、唐、元、明、清等朝代论述其统一史实及影响也可)所以,国家统一始终是我国历史发展的主流,我们要维护国家统一,反对分裂国家的行为。

一、选择题

1.考古学者发掘位于广西柳州市南郊莲花山上的白莲洞遗址时,其洞穴堆积层中曾出土动物骨化石,牙齿化石和石器、石制装饰、原始夹砂陶片等文化遗物。证实白莲洞遗址是旧石器时代文化遗址。由此可见,研究史前文明最可信的依据是( )

A.考古发掘 B.口耳相传 C.音像资料 D.想象推理

2.据考古发现,在距今4000多年前的山西陶寺公共墓地中,大型墓的随葬品可达一二百件,并有整猪骨架;中型墓的随葬品有几件至一二十件不等,常有猪下颌骨;小型墓大多没有随葬品。这表明当时( )

A.贫富分化现象已经出现 B.农业生产技术较先进

C.长江流域出现早期国家 D.青铜器制作工艺高超

3.目前已出土的商周时期的青铜器包括礼器、乐器、兵器、货币、装饰艺术品等。由此可知,该时期的青铜器( )

A.数量众多 B.种类丰富 C.工艺高超 D.分布广泛

4.下表是某历史学习小组呈现的一个探究成果,可以推断该小组探究的主题是中国古代( )

战国时期的铁农具 汉代的耧车 唐朝的曲辕犁 宋朝的秧马

A.农业用具的创新 B.交通工具的演变

C.社会习俗的变化 D.纺织技术的进步

5.据记载,春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去3次,同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次。这一历史现象反映的实质( )

A.鲁国进贡周天子 B.鲁主动与齐晋结好

C.周王室地位衰落 D.周天子依附于诸侯

6.孔子认为“为仁由己”,每个人都能成为弘道者;孟子认为“天时不如地利,地利不如人和”,将人的活动看作决定事物成败的关键。这体现了儒家( )

A.对以法治国的推崇 B.对人精神自由的追求

C.对贵族生活的批判 D.对人自身力量的坚信

7.学习历史需要了解和掌握历史纪年方法。秦朝建立于公元前221年,该时间还可以表述为( )

A.公元前2世纪20年代 B.公元2世纪20年代

C.公元前3世纪20年代 D.公元3世纪20年代

8.有史学家指出,它以一种温和的方式适应了当时大一统皇权构建的需要,使汉王朝摆脱了地方诸侯尾大不掉的困境。文中的“它”代指的措施是( )

A.休养生息 B.设置刺史 C.盐铁官营 D.实行推恩令

9.公元前219年,秦始皇命监御史掌管军需供应,并督率士兵、民夫在兴安境内,湘江与漓江之间修建了一条人工运河,通过这条运河将兵马和粮草源源不断运进岭南。材料中的“人工运河”指的是( )

A.灵渠 B.通济渠 C.都江堰 D.大运河

10.《携手推进“一带一路”建设》中讲到:“中国汉代,一支从长安出发的和平使团,开始打通东方通往西方的道路,完成了‘凿空之旅’。”与此相关的历史事件是( )

A.甘英出使大秦 B.班超出使西域 C.张骞通西域 D.郑和下西洋

11.与右侧知识卡片信息直接相关的历史人物及著作是( )

知识卡片

著作内容:记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。 著作地位:史家之绝唱,无韵之离骚。

A.司马迁《史记》 B.王羲之《兰亭集序》

C.顾恺之《洛神赋图》 D.司马光《资治通鉴》

12.《晋书》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”该记载表明当时南方社会经济发展的重要原因是( )

A.民族的大交融 B.海外贸易日益繁盛 C.社会相对安定 D.北方人口大量南迁

13.与成语“金榜题名”“五子登科”“状元及第”相关联的中国古代选官制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.察举制 D.科举制

14.《题唐明皇马上击毬图》写道:“一毬突出广场飞,君王控骑先追逐……是时美人更逞姿,翩若惊鸿翥平陆。”这反映出唐朝( )

A.中外文化交流 B.繁荣的商品经济

C.开放的社会风气 D.多彩的文学艺术

15.据《东京梦华录》记载,瓦舍里面有吹拉弹唱的,也有表演杂剧的;既有小儿相扑,也有杂技和蹴鞠表演。这反映了( )

A.手工业的发展 B.各民族交往加强

C.经济重心南移 D.市民文化生活丰富多彩

16.北宋王安石变法数年间,仅河东路9州26县就治淤1.8万顷,使大量荒地变成良田;全国水利田面积大大增加,得益的灌溉民田达到3600多万亩。这表明王安石变法( )

A.促进了北宋农业发展 B.推动了经济重心南移

C.扭转了政府财政危机 D.增强了国家军事力量

17.北宋中期,蔡襄指出:“今世用人,大率以文词进。大臣,文士也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也。”这反映北宋治国特点是( )

A.重武轻文 B.休养生息 C.重文轻武 D.重农抑商

18.元朝时,全国共设有驿站约1500处,与驿站相辅而行的是急递铺,用以传递朝廷和地方州郡的紧急文书。这些驿站和急递铺的设置说明元朝( )

A.君主专制达到顶峰 B.中央与地方联系加强

C.边疆地区战事不断 D.对外交流畅通无阻

二、材料题

19.发展经济是事关国计民生的重要问题。阅读材料,回答问题。

材料一:孟子对于农商一列平视,从无重农抑商之主张。孟子以前之政治家,大多亦无重农抑商之主张,有此主张并实行此种政策者,始自商鞅。自此视农为“本富”,商为“末富”,所谓“崇本抑末”之思想,渐成为中国流行的经济思想。

——摘编自李剑农《中国古代经济史稿》

(1)根据材料一,分别指出孟子和商鞅对“农商”的态度。根据材料并结合所学,指出商鞅变法中“崇本”的表现。

材料二:唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他广纳贤才,知人善任,当时朝中人才济济。他减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产。在政治上,他推行了一系列革新措施。唐玄宗即位后励精图治,重用贤能,实行了一系列改革。他发展经济,改革税制,使经济繁荣,国库充盈,民众生活安定。他在位的前期,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期。

——摘编自齐世荣总主编《中国历史》七年级下册

(2)结合所学知识,写出材料二中唐朝“鼎盛时期”的名称。根据材料二,归纳出现“盛世局面”和“鼎盛时期”的共同原因。

材料三:宋朝的制度和文化有了重大发展,它的背后是中国经济尤其是商业的飞跃,我们不妨称之为中国的“商业革命”。外贸的发展反映了当时商业的繁荣,而且它也是推动当时商业革命的主要力量;唐初人们尚轻视商业并试图限制其发展,但到了晚唐和宋朝时市场突破了时间、空间的限制,商业活动不再受官吏的直接监管;中国首次出现了聚集了大量人口的商业大都市,与以前不同的是这些都市是商业中心而非政治中心。

——摘编自(美)费正清《中国传统与变迁》

(3)根据材料三,概括宋朝时期“商业革命”的表现。结合所学知识,写出宋朝为了鼓励海外贸易,设置了哪一机构进行管理。

(4)综合上述材料概括影响经济发展的因素。

三、综合题

20.历史学习的多样性,有助于我们更好的学习历史,理解历史。

【图片中的历史】

材料一:

三国两晋南北朝时期 唐朝 元朝

图①:《北魏帝王出御图》(局部) 图②:《步辇图》(局部) 图③:“宣政院印”印文

解说词:北魏孝文帝进行改革,推行汉化措施,以汉服代替鲜卑服,促进了民族交融。 解说词:______________ 解说词:____________

(1)根据材料一,从图②、图③中任选一张图片,参照图①示例写一份解说词。材料一中的图片可以印证不同的民族关系,请把图片与任务相匹配(填序号)。

任务一:中央政府对边疆的管理可以用图片 来印证。

任务二:少数民族主动汉化可以用图片 来印证。

任务三:民族间的联姻可以用图片 来印证。

【文献中的历史】

材料二:三国两晋南北朝时期的民族交往,既有各族人民在友好交往中相互影响,又有统治者的主动政策,还有血与火的民族斗争中附带同化。各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。少数民族在学习汉族文化的同时,也带来了优秀的文化,如乐器、歌舞、饮食风俗、尊重妇女意识等,给汉族文化输入新的血液。

——朱绍侯《中国古代史》

(2)根据材料二,概括三国两晋南北朝时期民族交往的特点。结合所学知识,指出这一时期的时代特征。

【历史学家眼中的历史】

材料三:做历史有两个方面,一方面是科学——严格的批判史料,一方面是艺术——大胆的想象力。史料总不会齐全的,往往有一段,无一段,又有一段。那没有史料的一段空缺,就不得不靠史家的想象力来填补了。

——《胡适日记全编》

(3)你是否同意材料三中胡适对做历史的方法和态度的观点?说明理由。

(4)历史信息的载体与流传方式是多样的。除了图片学史和文献学史外,你在学习历史的过程中还有哪些了解历史的途径。

21.统一是国家发展的前提和基石,维护国家统一始终是历史发展的主题。同学们围绕“国家统一”开展探究性学习。请你参与完成以下两项任务。

【任务一知识梳理】

材料一:中国古代巩固统一的措施(部分)

朝代 措施

秦朝 创立中央集权制度;郡县制;统一文字、货币、度量衡等;统一车辆和道路的宽窄;修筑长城;派蒙恬北击匈奴。

汉朝 建立刺史制度;统一铸造五铢钱;盐铁官营、专卖;罢黜百家,尊崇儒术:派卫青、霍去病北击匈奴:设立西域都护。

唐朝 以民为本、以农为本、设立安西都护府、北庭都护府、封回纥首领为怀仁可汗、文成公主入藏、立“唐蕃会盟碑”

元朝 实行行省制度、回族的形成、因地制宜,设置澎湖巡检司、宣慰使司都元帅府、北庭都元帅府。

——整理自部编版历史教科书《中国历史》七年级上册

(1)根据材料一,概括出中国古代巩固统一的主要方式。

【任务二观点论证】同学们分享了关于“国家统一”的阅读笔记。

材料二:

笔记一 笔记二 笔记三

中国作为一个多民族的统一的大国,……中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。——张岂之《中国历史十五讲》 在长期边疆治理实践的基础上、中国逐渐形成了富有智慧的边疆治理方略以及各种因势而定的边疆治理方式……——周平、李大龙《中国的边疆治理:挑战与创新》 中国历史是一个连绵不断的演进过程、国家统一、民族团结的内聚力下断增强、自春秋战国至清前期,虽曾经历了三次社会大分裂,但最终还是走向了秦汉、隋唐和元明清三次大统一。——赵毅《统一与分裂:中国历史的启示》

(2)请从材料二中选择一则笔记,围绕“国家统一”提炼观点,并综合上述材料及所学知识加以论证。(要求:观点正确,至少列举两个史实,史论结合,逻辑清晰,有总结提升。)

参考答案

1.A

2.A

3.B

4.A

5.C

6.D

7.C

8.D

9.A

10.C

11.A

12.C

13.D

14.C

15.D

16.A

17.C

18.B

19.(1)态度:孟子:平视;商鞅:重农抑商。表现:奖励耕织,规定,生产粮食和布帛多的,可免除本人劳役和赋税。

(2)名称:开元盛世。原因:统治者广纳贤才,知人善任,重用贤能,鼓励发展农业生产,发展经济。

(3)表现:外贸的发展,出现了聚集了大量人口的商业大都市。机构:市舶司。

(4)因素:国家统一安定;农业、手工业、商业的不断发展;统治者励精图治;制定合适的政策;民族交融和中外交流的加强等。

20.(1) ③。解说词:《步辇图》反映了文成公主与吐蕃和亲的史实,促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了唐著的友好关系。 ① ②。解说词:元朝设宣政院管理全国宗教和西藏地区军政事务,强化了中央政府对边疆的管理。

(2)特点:民族融合以汉化为主;各民族相互学习;民族融合方式多样。时代特征:政权分立与民族融合。

(3)同意。理由:研究历史需要持科学严谨、敢于批判的态度,去伪存真,挖掘历史本来的面目但是在史料缺失的情况下,通过历史学家的想象力来填补历史空缺也是历史研究的一部分。不同意。理由:研究历史离不开史料,在无史料的前提下,由于某种目的、自身经验、知识构成、思维方式、认知手段等因素的制约,史学家在历史研究中对想象力的运用有局限性,历史学便失去了科学性。(言之有理即可)

(4)文物、遗址、遗迹、文字记载等。

21.(1)改革制度;加强民族交融;加强对边疆的管理。

(2)观点:国家统一是历史发展的必然趋势。论证:秦的统一,结束了春秋战国以来长期征战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。隋朝建立后,统一南北,结束了长期政权分立的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。(或选择汉、唐、元、明、清等朝代论述其统一史实及影响也可)所以,国家统一始终是我国历史发展的主流,我们要维护国家统一,反对分裂国家的行为。

同课章节目录