第17课挽救民族危亡的斗争(40张PPT) 高一上学期统编版 中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第17课挽救民族危亡的斗争(40张PPT) 高一上学期统编版 中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 36.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-26 10:48:20 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

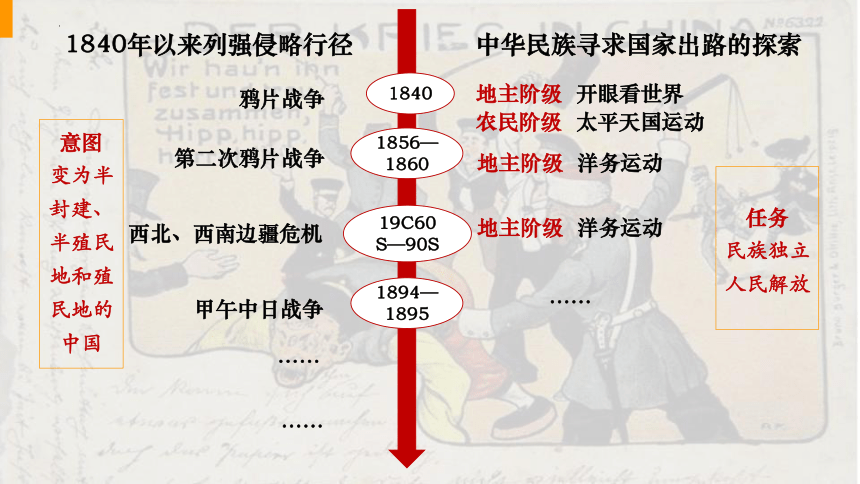

1840年以来列强侵略行径

鸦片战争

第二次鸦片战争

西北、西南边疆危机

甲午中日战争

意图

变为半封建、

半殖民地和殖民地的中国

……

中华民族寻求国家出路的探索

地主阶级 开眼看世界

农民阶级 太平天国运动

地主阶级 洋务运动

地主阶级 洋务运动

……

任务

民族独立人民解放

……

1840

1856—1860

19C60S—90S

1894—1895

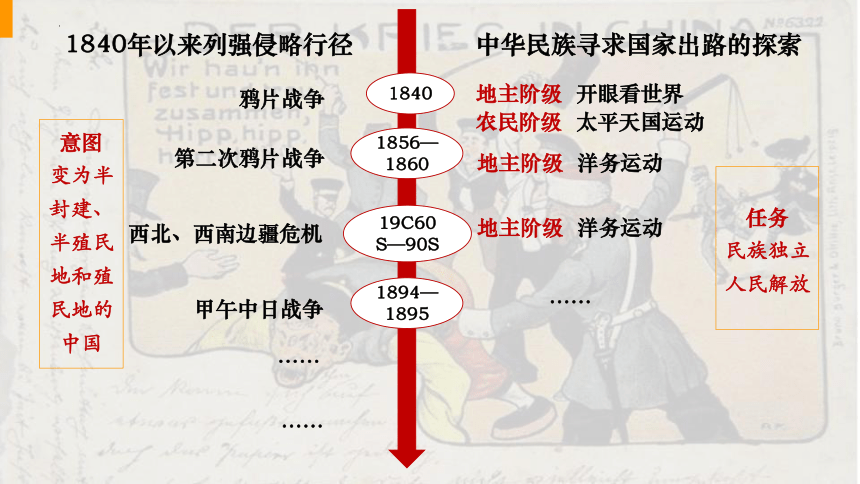

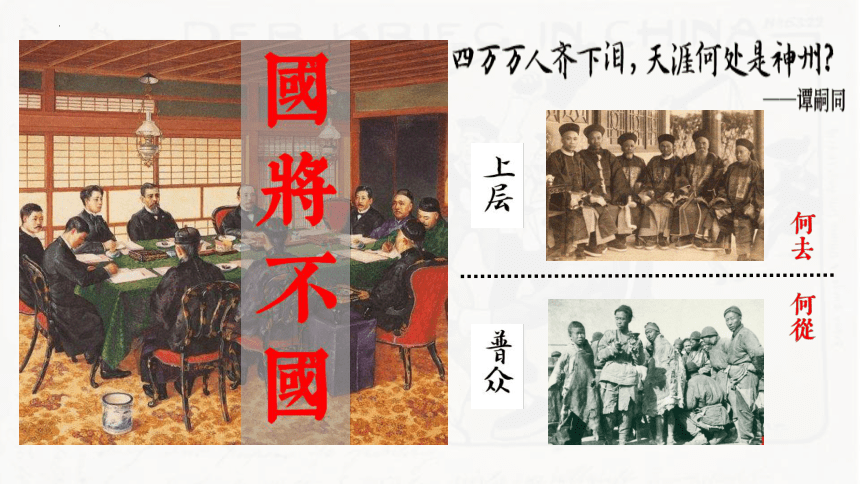

唤醒吾国千年之大梦,

实自甲午一役始也!

——梁启超

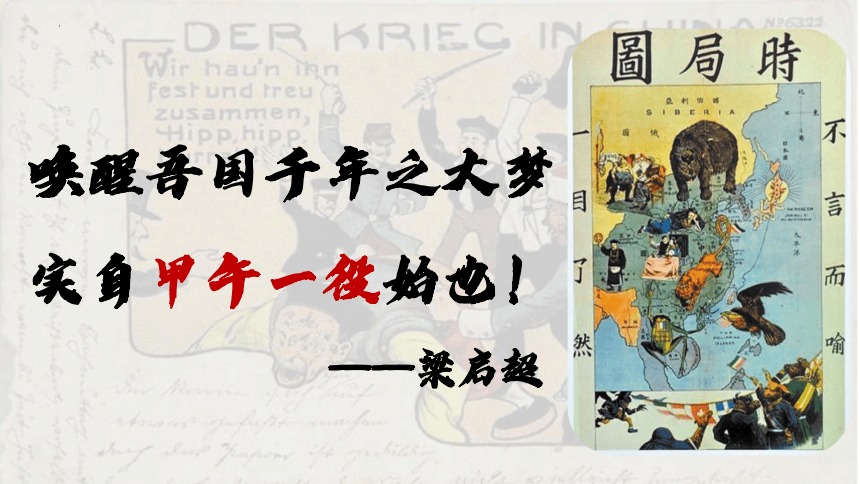

自甲午以前,吾国民不自知国之危也,不知国危则方且岸然自大,偃然高卧,故于时无所谓保全之说。

——梁启超《论保全中国非赖皇帝不可》

在甲午中日战争后,国民的思想会发生怎样的变化?

天朝上国之梦

骄傲自大

据当事人回忆——

甲午震撼主要有三点:

一是没想到败给日本;传统华夷观念遭到颠覆,产生了“以日为师”的思想。

二是没有想到《马关条约》内容如此苛刻。

三是没有想到清政府耗资巨大、前后30年的洋务运动如此不堪一击。社会层面要求制度变革的呼声开始高涨。

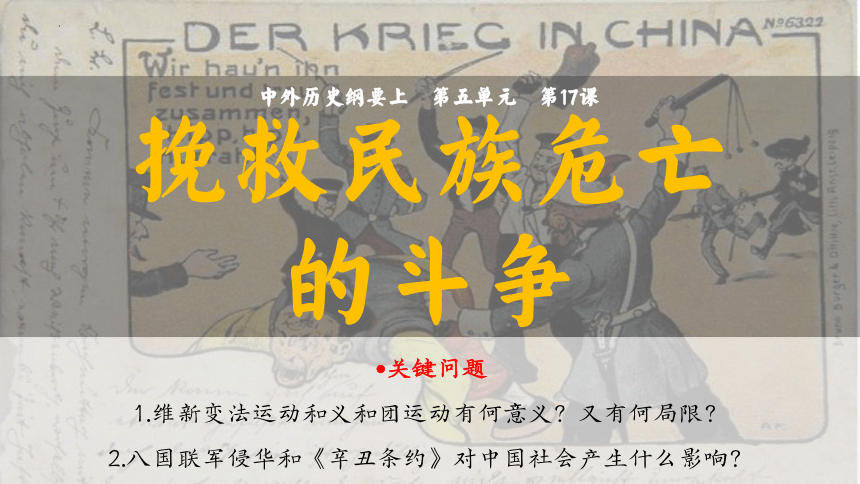

挽救民族危亡

的斗争

中外历史纲要上 第五单元 第17课

关键问题

1.维新变法运动和义和团运动有何意义?又有何局限?

2.八国联军侵华和《辛丑条约》对中国社会产生什么影响?

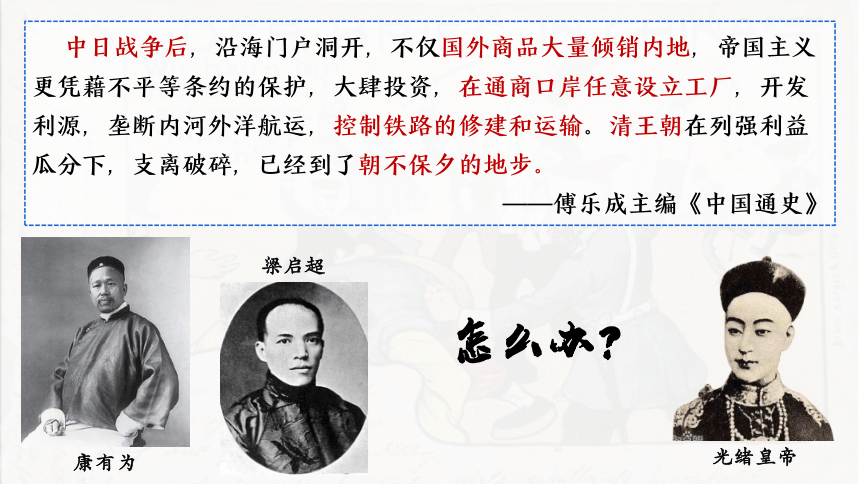

中日战争后,沿海门户洞开,不仅国外商品大量倾销内地,帝国主义更凭藉不平等条约的保护,大肆投资,在通商口岸任意设立工厂,开发利源,垄断内河外洋航运,控制铁路的修建和运输。清王朝在列强利益瓜分下,支离破碎,已经到了朝不保夕的地步。

——傅乐成主编《中国通史》

怎么办?

光绪皇帝

康有为

梁启超

一、戊戌维新运动

1.背景

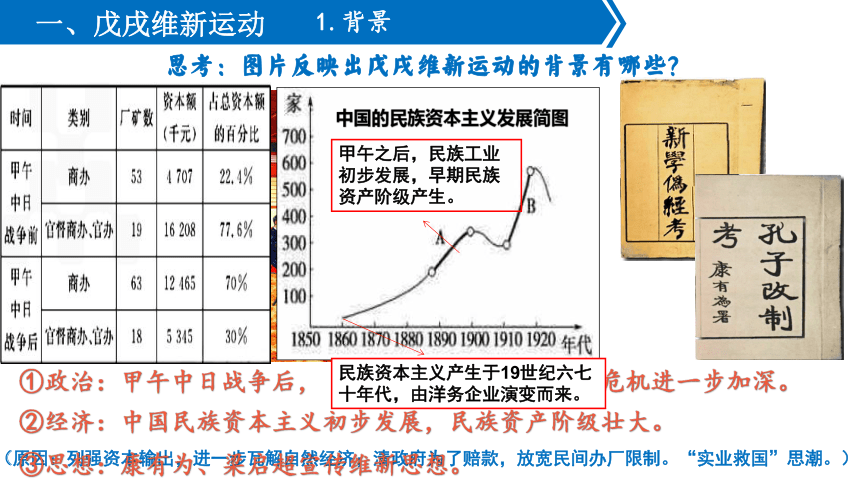

思考:图片反映出戊戌维新运动的背景有哪些?

图1 马关条约签订场景

①政治:甲午中日战争后,《马关条约》签订,民族危机进一步加深。

中国的民族资本主义发展简图

甲午之后,民族工业初步发展,早期民族资产阶级产生。

民族资本主义产生于19世纪六七十年代,由洋务企业演变而来。

②经济:中国民族资本主义初步发展,民族资产阶级壮大。

(原因:列强资本输出,进一步瓦解自然经济;清政府为了赔款,放宽民间办厂限制。“实业救国”思潮。)

③思想:康有为、梁启超宣传维新思想。

一、戊戌维新运动

2.维新派的思想主张及特点

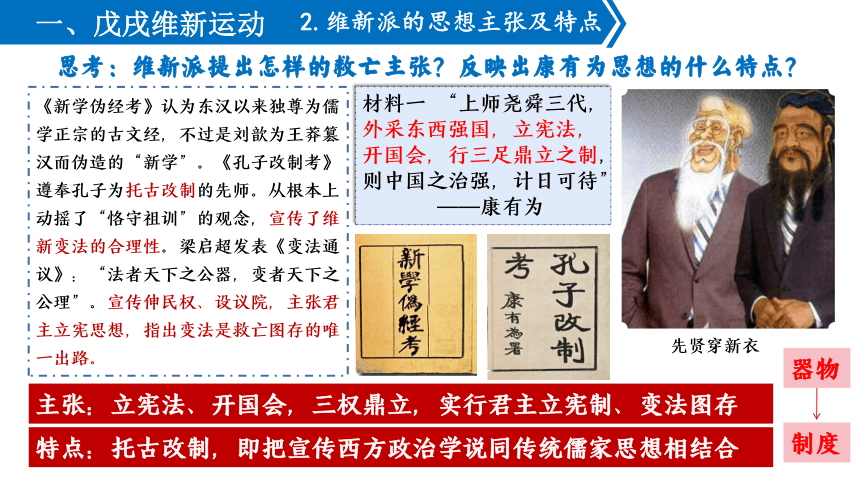

思考:维新派提出怎样的救亡主张?反映出康有为思想的什么特点?

《新学伪经考》认为东汉以来独尊为儒学正宗的古文经,不过是刘歆为王莽篡汉而伪造的“新学”。《孔子改制考》遵奉孔子为托古改制的先师。从根本上动摇了“恪守祖训”的观念,宣传了维新变法的合理性。梁启超发表《变法通议》:“法者天下之公器,变者天下之公理”。宣传伸民权、设议院,主张君主立宪思想,指出变法是救亡图存的唯一出路。

材料一 “上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待”

——康有为

先贤穿新衣

主张:立宪法、开国会,三权鼎立,实行君主立宪制、变法图存

特点:托古改制,即把宣传西方政治学说同传统儒家思想相结合

器物

制度

一、戊戌维新运动

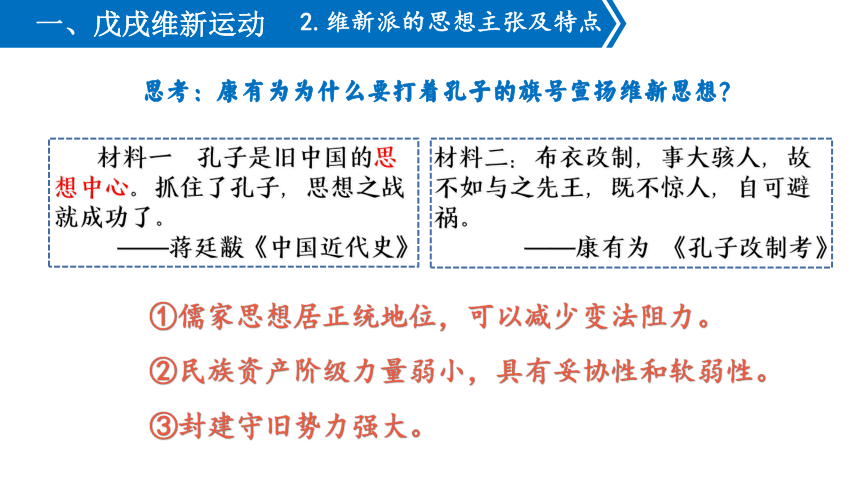

思考:康有为为什么要打着孔子的旗号宣扬维新思想?

材料一 孔子是旧中国的思想中心。抓住了孔子,思想之战就成功了。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料二:布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸。

——康有为 《孔子改制考》

①儒家思想居正统地位,可以减少变法阻力。

②民族资产阶级力量弱小,具有妥协性和软弱性。

③封建守旧势力强大。

2.维新派的思想主张及特点

一、戊戌维新运动

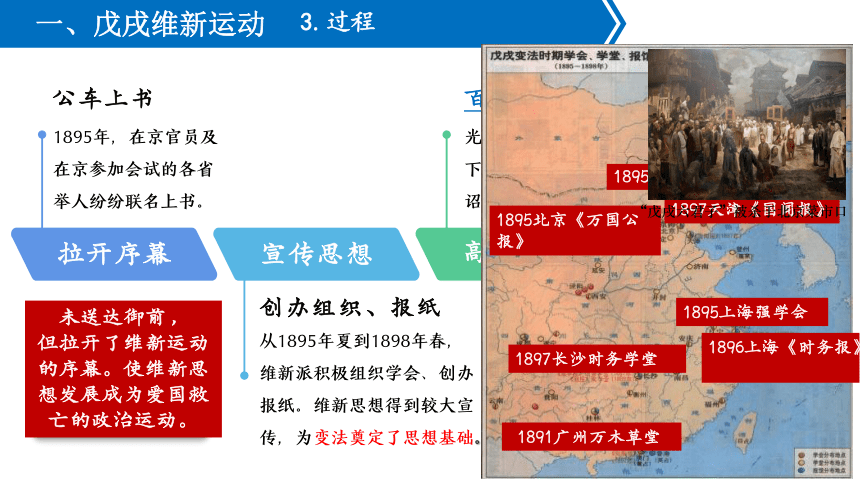

3.过程

拉开序幕

1895年,在京官员及在京参加会试的各省举人纷纷联名上书。

公车上书

宣传思想

从1895年夏到1898年春,维新派积极组织学会、创办报纸。维新思想得到较大宣传,为变法奠定了思想基础。

创办组织、报纸

高潮

光绪帝在维新派的推动下,颁布“明定国是”诏书。

百日维新

失败

慈禧太后将光绪皇帝囚禁,再次临朝训政。

9月28日谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第被杀于菜市口。

戊戌政变

未送达御前,

但拉开了维新运动的序幕。使维新思想发展成为爱国救亡的政治运动。

1895北京《万国公报》

1895北京强学会

1897天津《国闻报》

1897长沙时务学堂

1895上海强学会

1896上海《时务报》

1891广州万木草堂

“戊戌六君子”被杀于北京菜市口

一、戊戌维新运动

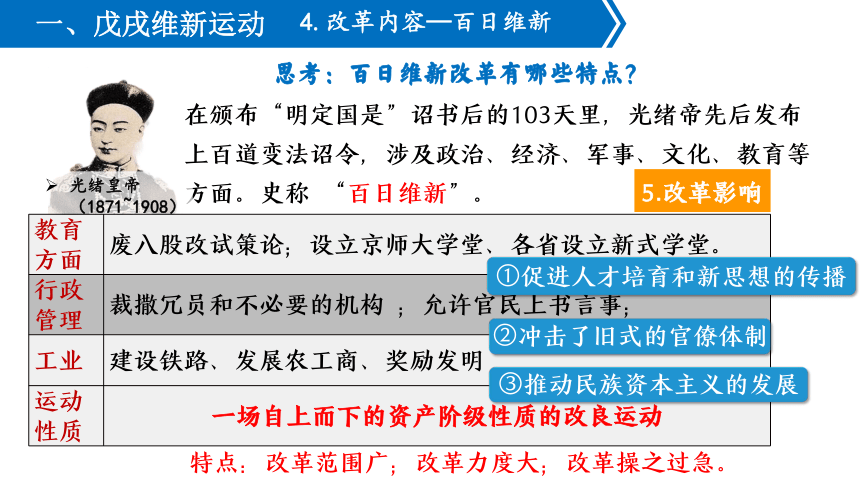

4.改革内容—百日维新

在颁布“明定国是”诏书后的103天里,光绪帝先后发布上百道变法诏令,涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面。史称 “百日维新”。

光绪皇帝(1871~1908)

教育 方面 废八股改试策论;设立京师大学堂、各省设立新式学堂。

行政 管理 裁撒冗员和不必要的机构 ;允许官民上书言事;

工业 建设铁路、发展农工商、奖励发明

运动性质 一场自上而下的资产阶级性质的改良运动

①促进人才培育和新思想的传播

②冲击了旧式的官僚体制

③推动民族资本主义的发展

5.改革影响

特点:改革范围广;改革力度大;改革操之过急。

思考:百日维新改革有哪些特点?

一、戊戌维新运动

6.变法失败

慈禧太后

早期:(慈禧)必曰:“汝但留祖宗神主不烧,辫发不剪,我便不管.......”

后期:“康有为之法,能胜于祖宗所立之法?汝何昏愦,不肖乃尔!”

1989年9月21日,慈禧太后将光绪皇帝囚禁,再次临朝训政,史称“戊戌政变”。光绪帝被囚禁在瀛台长达十年。1908年11月14日,光绪帝暴崩,享年38岁。

康有为、梁启超被迫逃亡海外,谭嗣同、杨锐、刘光第、林旭、杨深秀、康广仁六人被杀于北京菜市口,史称“戊戌六君子”。

变法期间的改革措施,除京师大学堂得以保留外,均被废止。

图为瀛台

一、戊戌维新运动

6.失败的原因

思考:戊戌维新变法运动为何失败?

在当时中国社会内部,还没有足以支持变法取得成功的社会力量。在朝廷内部也好,地方上也好,旧社会势力仍然占着绝对优势。维新派希望依靠一个并无多少实权的皇帝自上而下地推行某些重要改革,……终究只能成为不切实际的幻想。

以慈禧为代表的顽固守旧势力仍很强大

寄托于没有实权的皇帝(策略失误)

维新人士

光绪皇帝

无兵无权

慈禧太后

官僚贵族

大权在握

势力弱小

势力强大

维新派

顽固派

VS

一、戊戌维新运动

6.失败的原因

思考:戊戌维新变法运动为何失败?

布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸。

孔子拨乱升平,托文王以行君主之仁政,尤注意太平,托尧舜以行民主之太平。

——康有为《孔子改制考》

伯兄规模太广,志气太锐,包揽太多,同志太孤,举行太大,当此排者、忌者、挤者、谤者,盈衢塞巷。而上又无权,安能有成?

——康广仁《戊戌六君子遗集》

嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发奋为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博彩西学之切于时务者,实力讲求,以教空疏迂谬之弊。

——明定国是诏,《清德宗实录》光绪二十四年四月乙巳

没有真正突破“中体西用”的藩篱,特别是没有触及封建专制制度。

资产阶级改良派自身的软弱性和妥协性。

没有严密的组织,急于求成的改革方式。

过程

纲领

在那个时候,不愿意变的人更多。所以,一方面是沉重的压力:变局迫来,逼使认识深化;认识的深化又推动改革越出旧界。另一方面是沉重的阻力:新旧嬗递的每一步,都会遇到被利益和道德召唤来的愤怒的卫道者。近代中国就在这种矛盾中拖泥带水地趔趄而行。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

一、挽救民族命运的新出路—戊戌变法

二、义和团运动

1.背景

思考:义和团兴起的原因是什么?

义和团揭帖(节选)

神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。

劝奉教,乃霸天,不敬神佛忘祖先。

男无伦,女鲜节,鬼子不是人所生。

如不信,仔细看,鬼子眼睛都发蓝。

不下雨,地发干,全是教堂止住天。

挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船。

大法国,心胆寒,英吉俄罗尽萧然。

一概鬼子全杀尽,大清一统庆升平。

①甲午战后,掀起瓜分中国狂潮,民族危机加深。

②西方势力深入中国城市、乡村后引发一系列冲突,反洋教斗争兴起。

扶清灭洋!

德国强占胶州湾,进一步刺激了山东民众。

二、农民阶级的时代抗争—义和团运动

阅读材料并结合所学简述义和团运动的时代性。

老百姓怕官,官怕洋鬼子,洋鬼子怕老百姓

背景:《马关条约》签订后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加剧

义和团运动是在反洋教的斗争中兴起的。西方势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突,特别是德国强占胶州湾,进一步刺激了山东民众。

时间:1898——1900

口号:“扶清灭洋”

失败原因:在中外反动势力联合绞杀下失败。

意义:阻止了帝国主义列强瓜分中国。

清政府逮捕的义和团团员

二、义和团运动

2.过程

观看视频,思考如下问题:

清政府如何对待义和团?义和团运动有何积极性?又有何局限性?

二、义和团运动

3.过程 4.评价

清政府如何对待义和团?义和团运动有何积极性?又有何局限性?

1900年5月28日,八国联军出兵镇压义和团,慈禧太后企图控制和利用义和团。后来,中外势力联合绞杀,失败。

观看视频,思考如下问题:

还我江山还我权,刀山火海爷敢钻。哪怕皇上服了外,不杀洋人誓不完。

——山东义和团民谣

①展现了中国人民不畏强暴的牺牲精神,具有强烈的反帝爱国倾向。

无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵四分之一也……故瓜分一事,实为下策。

——瓦德西《拳乱笔记》

中国此后,仍须以华人治华,凡有意开通中国之人,应须小心谨慎,团匪之事即可取以为鉴。我英国亦不能以待印度之法待中国也。

——英国外交官员布鲁克德立克在议会的演说

②沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。

二、义和团运动

4.评价

③对清政府的阶级本质缺乏认识。

我们不能因为它是爱国行动就不指出那些消极落后甚至愚昧荒唐的东西,正如不能因为它存在那些消极落后的方面便不敢肯定它是一场反帝爱国运动一样。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

④存在明显的盲目排外行为,没有先进阶级的领导,无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

性质:农民阶级自下而上的群众性反帝爱国运动。

清政府如何对待义和团?义和团运动有何积极性?又有何局限性?

观看视频,思考如下问题:

三、八国联军侵华

①根本原因:为进一步侵略瓜分中国,维护在华利益;

②直接原因:镇压义和团运动。

1.背景

2.过程

天津保卫战

慈禧向各国“宣战”

天津陷落

1900.08中旬

1900.07.14

1900.06.10

1900.06中旬

1900.06.21

廊坊阻击战

北京失陷,慈禧携光绪出逃西安

阅读教材,根据时间轴提示,归纳大事记

◎八国联军侵华形势图

三、八国联军侵华

2.过程

天津,被炸死的中国人

天津,被美国军队捕获的义和团民

北京,八国联军紫禁城阅兵

北京,被屠杀中国人尸横城墙

大殿上的八国联军

坐龙椅

侵华罪行

八国联军进入紫禁城

帝王的伟大京都一半已被破坏和焚毁,已被蹂躏和糟蹋得不像样子了,简直像一切都死绝了一样。使馆街两旁残存着一垛垛废墟,一堆堆石头、灰烬、垃圾和脏物遍地皆是。中国人的尸体,一个挨一个地杂陈在马路上。到处乱丢着各种各样的东西。

——《八国联军目击记》

侵华罪行

三、八国联军侵华

①根本原因:为进一步侵略瓜分中国,维护在华利益;

②直接原因:镇压义和团运动。

1.背景

2.过程

天津保卫战

慈禧向各国“宣战”

天津陷落

1900.08中旬

1900.07.14

1900.06.10

1900.06中旬

1900.06.21

廊坊阻击战

北京失陷,慈禧携光绪出逃西安

阅读教材,根据时间轴提示,归纳大事记

北方的中国已经乱起来了,南方各省官员又有什么行动呢?

◎八国联军侵华形势图

6月21日,慈禧太后作出向各国“宣战”的决定。

义和团运动兴起后,英国深恐波及属其势力范围的长江流域,便策动两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强合作,经买办官僚盛宣怀从中牵线,上海道台余联沅出面联络。

1900年6月26日,列强与清朝南方各省督抚达成“东南互保”协议。

三、列强在中国的扩张—八国联军侵华

规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护。

参与者:刘坤一、张之洞、李鸿章、闽浙总督许应骙、山东巡抚袁世凯、浙江巡抚刘树棠、安徽巡抚王之春和广东巡抚德寿

陕西巡抚端方、四川总督奎俊虽然没有加入东南互保,但是亦是支持东南互保。

张之洞:“京畿骤乱,开衅各国,沿海震动:各国窥伺,沿江若稍有纷乱,洋人必入倨长江,自为保护,东南非我有矣!”所以,“彼此处于镇静,严密防范,自可相安无事"

三、八国联军侵华

“无论北方情形如何,请列国勿进兵长江流域与各省内地;各国人民生命财产,凡在辖区之内者,决依条约保护。”

1900年6月,刘坤一、张之洞授意盛宣怀等与各国驻上海领事炮制了《东南互保章程》,规定上海租界由各国共同保护,长江及苏杭内地归各督抚保护,两不相扰。两广总督李鸿章、山东巡抚袁世凯等也参加。

思考:

1.东南互保起到了怎样的作用?

2.背后说明了什么问题?

①使南方免遭战火;

②削弱了全国抗击侵略的力量,不利于国家统治;

表明中央权威的式微与地方势力的扩张

为清朝的灭亡埋下了伏笔。

2.过程——东南互保

三、八国联军侵华

3.议和签约过程

②签约:1901年9月7日,清政府被迫与组成联军的8国及西班牙、荷兰、比利时3国共11国签订丧权辱国的《辛丑条约》。

①议和:1900年12月,列强向清政府提出《议和大纲》。

1901年《辛丑条约》签订图

三、八国联军侵华

4.《辛丑条约》

“九七国耻”

标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊

量中华之物力,结与国之欢心。——《上谕》(1901年2月14日)

内容 影响

政治

经济

外交

军事

文化

惩办“首祸诸臣”,严禁中国人参加反帝运动

赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计9.8亿两

划定北京东郊民巷为使馆区,中国人不得居住,各国可派兵驻守。改总理衙门为外务部。

拆毁大沽炮台等,各国可在重要地区驻扎军队

禁止华北科举考试5年

清政府沦为列强统治中国的工具

(以华制华)

加剧了中国的贫困和经济的衰败

使馆实际成为“国中之国”

严重破坏中国主权完整

精神和文化上征服中国

思考:细看以下《辛丑条约》的内容,你认为这些条款对中国有甚么影响?

中国近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约。

量中华之物力,结与国之欢心

——《上谕》,故宫博物院明清档案

坠入半殖民地半封建社会的深渊——民族危机的加深

变亦变,不变亦变。变而变者,变之权操诸己,可以保国,可以保种,可以保教,不变而变者,变之权让诸人,束缚之,驰骤之。鸣呼,则非吾之所敢言矣

——梁启超

三、八国联军侵华

5.《辛丑条约》评价

①是中国近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约;

②清政府彻底成为帝国主义统治中国的工具;

③使中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊;

④推动了清末新政的实行。

近代列强侵华的趋势:

①赔款数量越来越多

②割地面积越来越大

③通商口岸由沿海延伸到内地

④经济侵略由商品输出为主到资本输出为主

⑤侵华方式由直接侵华到“以华制华”

1901和2021都是辛丑年,但中国已不是原来的中国!

实现中华民族伟大复兴之梦

我们共同努力!

战争 鸦片战争 第二次鸦片战争 中日甲午战争 八国联军侵华

时间 1840-1842 1856-1860 1894-1895 1900

目的 打开中国市场 进一步打开中国市场 日本对外扩张,为其资本主义发展开辟道路 维护在华利益;瓜分中国

国家 英国 英国、法国 日本 英法美俄德意日奥

条约 《南京条约》 《天津条约》 《北京条约》 《马关条约》 《辛丑条约》

影响

开始沦为半殖民地半封建社会

半殖民地化程度进一步加深

半殖民地化程度大大加深

完全沦为半殖民地半封建社会

思考:中国是如何一步步沦为半殖民地半封建社会?

1840年以来列强侵略行径

鸦片战争

第二次鸦片战争

西北、西南边疆危机

甲午中日战争

意图

变为半封建、

半殖民地和殖民地的中国

……

中华民族寻求国家出路的探索

地主阶级 开眼看世界

农民阶级 太平天国运动

地主阶级 洋务运动

地主阶级 洋务运动

八国联军侵华

任务

民族独立人民解放

1840

1856—1860

19C60S—90S

1894—1895

1898

1900

资产阶级 戊戌变法

农民阶级 义和团运动

顽强抗争

的民族精神

第二次工业革命

主要资本主义国家过渡到帝国主义阶段

新的阶级力量——资产阶级登上了历史舞台

早期近代化尝试

1840年

1842年

1856年

1860年

1894年

1895年

1900年

1901年

1851年

1864年

1898年

1900年

鸦片战争

第二次鸦片战争

甲午中日战争

八国联军侵华战争

《南京条约》

《天津条约》

《北京条约》

《马关条约》

《辛丑条约》

太平天国运动

19世纪60-90年代

洋务运动

戊戌变法

义和团运动

开始沦为

进一步加深

大大加深

完全陷入

未来之路在何方?

开眼看世界

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

本课小结

章太炎 28岁之前专意治经学,之后立志改变国家命运走上从政之路

经元善 洋务企业家、中国女学鼻祖参与维新变法运动

孙中山 抛弃“医人生涯”,进行“医国事业”创办兴中会、同盟会

杨衢云 “辅仁文社”创办者,1895年初与兴中会合并,称“兴中会”

陈少白 1895年初加入兴中会,与孙中山一起筹备广州起义

寻求民族的出路——改良还是革命

1.19世纪九十年代,康有为言:“布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,

自可避祸”。由此可知,康有为( )

A.倡导平民变法

B.主张托古改制

C.欠缺变法意志

D.支持预备立宪

课堂练习:

2.义和团运动在山东爆发,并迅速发展到直隶,在进入京津地区以后,引起全国范围

内的强烈反响。在长城内外、黄河中下游、长江两岸、两广、西北和西南的边远地

区,都有反帝活动与义和团相呼应。这一现象反映了当时( )

A.中国社会矛盾已趋于汇流

B.民主革命思潮的广泛传播

C.中西方之间矛盾十分尖锐

D.反帝反封建顺应时代潮流

课堂练习:

3.孙中山说:“当外国人劫掠了京城,亵渎了神明,皇权的威信扫地以尽……变革的时

机就在成熟了。”据此判断,他认为造成“变革的时机就在成熟”的事件是( )

A.第二次鸦片战争

B.甲午中日战争

C.八国联军侵华战争

D.中法战争

课堂练习:

4.1900年6月21日,清廷发布向八国宣战的诏书,李鸿章看到这份诏书的第一反应是

“此乱命也,粤不奉诏”。之后各国代表在上海领事馆商定完毕《东南互保章程》。

有学者认为,这次任性的宣战其实是给11年后的辛亥革命作了一次提前预演。对此

理解正确的是( )

A.严重动摇了清政府统治的根基

B.广东省率先脱离清政府而独立

C.该战争的性质与辛亥革命一致

D.清政府的统治已经名存实亡

课堂练习:

1840年以来列强侵略行径

鸦片战争

第二次鸦片战争

西北、西南边疆危机

甲午中日战争

意图

变为半封建、

半殖民地和殖民地的中国

……

中华民族寻求国家出路的探索

地主阶级 开眼看世界

农民阶级 太平天国运动

地主阶级 洋务运动

地主阶级 洋务运动

……

任务

民族独立人民解放

……

1840

1856—1860

19C60S—90S

1894—1895

唤醒吾国千年之大梦,

实自甲午一役始也!

——梁启超

自甲午以前,吾国民不自知国之危也,不知国危则方且岸然自大,偃然高卧,故于时无所谓保全之说。

——梁启超《论保全中国非赖皇帝不可》

在甲午中日战争后,国民的思想会发生怎样的变化?

天朝上国之梦

骄傲自大

据当事人回忆——

甲午震撼主要有三点:

一是没想到败给日本;传统华夷观念遭到颠覆,产生了“以日为师”的思想。

二是没有想到《马关条约》内容如此苛刻。

三是没有想到清政府耗资巨大、前后30年的洋务运动如此不堪一击。社会层面要求制度变革的呼声开始高涨。

挽救民族危亡

的斗争

中外历史纲要上 第五单元 第17课

关键问题

1.维新变法运动和义和团运动有何意义?又有何局限?

2.八国联军侵华和《辛丑条约》对中国社会产生什么影响?

中日战争后,沿海门户洞开,不仅国外商品大量倾销内地,帝国主义更凭藉不平等条约的保护,大肆投资,在通商口岸任意设立工厂,开发利源,垄断内河外洋航运,控制铁路的修建和运输。清王朝在列强利益瓜分下,支离破碎,已经到了朝不保夕的地步。

——傅乐成主编《中国通史》

怎么办?

光绪皇帝

康有为

梁启超

一、戊戌维新运动

1.背景

思考:图片反映出戊戌维新运动的背景有哪些?

图1 马关条约签订场景

①政治:甲午中日战争后,《马关条约》签订,民族危机进一步加深。

中国的民族资本主义发展简图

甲午之后,民族工业初步发展,早期民族资产阶级产生。

民族资本主义产生于19世纪六七十年代,由洋务企业演变而来。

②经济:中国民族资本主义初步发展,民族资产阶级壮大。

(原因:列强资本输出,进一步瓦解自然经济;清政府为了赔款,放宽民间办厂限制。“实业救国”思潮。)

③思想:康有为、梁启超宣传维新思想。

一、戊戌维新运动

2.维新派的思想主张及特点

思考:维新派提出怎样的救亡主张?反映出康有为思想的什么特点?

《新学伪经考》认为东汉以来独尊为儒学正宗的古文经,不过是刘歆为王莽篡汉而伪造的“新学”。《孔子改制考》遵奉孔子为托古改制的先师。从根本上动摇了“恪守祖训”的观念,宣传了维新变法的合理性。梁启超发表《变法通议》:“法者天下之公器,变者天下之公理”。宣传伸民权、设议院,主张君主立宪思想,指出变法是救亡图存的唯一出路。

材料一 “上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待”

——康有为

先贤穿新衣

主张:立宪法、开国会,三权鼎立,实行君主立宪制、变法图存

特点:托古改制,即把宣传西方政治学说同传统儒家思想相结合

器物

制度

一、戊戌维新运动

思考:康有为为什么要打着孔子的旗号宣扬维新思想?

材料一 孔子是旧中国的思想中心。抓住了孔子,思想之战就成功了。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料二:布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸。

——康有为 《孔子改制考》

①儒家思想居正统地位,可以减少变法阻力。

②民族资产阶级力量弱小,具有妥协性和软弱性。

③封建守旧势力强大。

2.维新派的思想主张及特点

一、戊戌维新运动

3.过程

拉开序幕

1895年,在京官员及在京参加会试的各省举人纷纷联名上书。

公车上书

宣传思想

从1895年夏到1898年春,维新派积极组织学会、创办报纸。维新思想得到较大宣传,为变法奠定了思想基础。

创办组织、报纸

高潮

光绪帝在维新派的推动下,颁布“明定国是”诏书。

百日维新

失败

慈禧太后将光绪皇帝囚禁,再次临朝训政。

9月28日谭嗣同、康广仁、林旭、杨深秀、杨锐、刘光第被杀于菜市口。

戊戌政变

未送达御前,

但拉开了维新运动的序幕。使维新思想发展成为爱国救亡的政治运动。

1895北京《万国公报》

1895北京强学会

1897天津《国闻报》

1897长沙时务学堂

1895上海强学会

1896上海《时务报》

1891广州万木草堂

“戊戌六君子”被杀于北京菜市口

一、戊戌维新运动

4.改革内容—百日维新

在颁布“明定国是”诏书后的103天里,光绪帝先后发布上百道变法诏令,涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面。史称 “百日维新”。

光绪皇帝(1871~1908)

教育 方面 废八股改试策论;设立京师大学堂、各省设立新式学堂。

行政 管理 裁撒冗员和不必要的机构 ;允许官民上书言事;

工业 建设铁路、发展农工商、奖励发明

运动性质 一场自上而下的资产阶级性质的改良运动

①促进人才培育和新思想的传播

②冲击了旧式的官僚体制

③推动民族资本主义的发展

5.改革影响

特点:改革范围广;改革力度大;改革操之过急。

思考:百日维新改革有哪些特点?

一、戊戌维新运动

6.变法失败

慈禧太后

早期:(慈禧)必曰:“汝但留祖宗神主不烧,辫发不剪,我便不管.......”

后期:“康有为之法,能胜于祖宗所立之法?汝何昏愦,不肖乃尔!”

1989年9月21日,慈禧太后将光绪皇帝囚禁,再次临朝训政,史称“戊戌政变”。光绪帝被囚禁在瀛台长达十年。1908年11月14日,光绪帝暴崩,享年38岁。

康有为、梁启超被迫逃亡海外,谭嗣同、杨锐、刘光第、林旭、杨深秀、康广仁六人被杀于北京菜市口,史称“戊戌六君子”。

变法期间的改革措施,除京师大学堂得以保留外,均被废止。

图为瀛台

一、戊戌维新运动

6.失败的原因

思考:戊戌维新变法运动为何失败?

在当时中国社会内部,还没有足以支持变法取得成功的社会力量。在朝廷内部也好,地方上也好,旧社会势力仍然占着绝对优势。维新派希望依靠一个并无多少实权的皇帝自上而下地推行某些重要改革,……终究只能成为不切实际的幻想。

以慈禧为代表的顽固守旧势力仍很强大

寄托于没有实权的皇帝(策略失误)

维新人士

光绪皇帝

无兵无权

慈禧太后

官僚贵族

大权在握

势力弱小

势力强大

维新派

顽固派

VS

一、戊戌维新运动

6.失败的原因

思考:戊戌维新变法运动为何失败?

布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸。

孔子拨乱升平,托文王以行君主之仁政,尤注意太平,托尧舜以行民主之太平。

——康有为《孔子改制考》

伯兄规模太广,志气太锐,包揽太多,同志太孤,举行太大,当此排者、忌者、挤者、谤者,盈衢塞巷。而上又无权,安能有成?

——康广仁《戊戌六君子遗集》

嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发奋为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博彩西学之切于时务者,实力讲求,以教空疏迂谬之弊。

——明定国是诏,《清德宗实录》光绪二十四年四月乙巳

没有真正突破“中体西用”的藩篱,特别是没有触及封建专制制度。

资产阶级改良派自身的软弱性和妥协性。

没有严密的组织,急于求成的改革方式。

过程

纲领

在那个时候,不愿意变的人更多。所以,一方面是沉重的压力:变局迫来,逼使认识深化;认识的深化又推动改革越出旧界。另一方面是沉重的阻力:新旧嬗递的每一步,都会遇到被利益和道德召唤来的愤怒的卫道者。近代中国就在这种矛盾中拖泥带水地趔趄而行。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

一、挽救民族命运的新出路—戊戌变法

二、义和团运动

1.背景

思考:义和团兴起的原因是什么?

义和团揭帖(节选)

神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。

劝奉教,乃霸天,不敬神佛忘祖先。

男无伦,女鲜节,鬼子不是人所生。

如不信,仔细看,鬼子眼睛都发蓝。

不下雨,地发干,全是教堂止住天。

挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船。

大法国,心胆寒,英吉俄罗尽萧然。

一概鬼子全杀尽,大清一统庆升平。

①甲午战后,掀起瓜分中国狂潮,民族危机加深。

②西方势力深入中国城市、乡村后引发一系列冲突,反洋教斗争兴起。

扶清灭洋!

德国强占胶州湾,进一步刺激了山东民众。

二、农民阶级的时代抗争—义和团运动

阅读材料并结合所学简述义和团运动的时代性。

老百姓怕官,官怕洋鬼子,洋鬼子怕老百姓

背景:《马关条约》签订后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加剧

义和团运动是在反洋教的斗争中兴起的。西方势力深入中国城市、乡村后引发了一系列冲突,特别是德国强占胶州湾,进一步刺激了山东民众。

时间:1898——1900

口号:“扶清灭洋”

失败原因:在中外反动势力联合绞杀下失败。

意义:阻止了帝国主义列强瓜分中国。

清政府逮捕的义和团团员

二、义和团运动

2.过程

观看视频,思考如下问题:

清政府如何对待义和团?义和团运动有何积极性?又有何局限性?

二、义和团运动

3.过程 4.评价

清政府如何对待义和团?义和团运动有何积极性?又有何局限性?

1900年5月28日,八国联军出兵镇压义和团,慈禧太后企图控制和利用义和团。后来,中外势力联合绞杀,失败。

观看视频,思考如下问题:

还我江山还我权,刀山火海爷敢钻。哪怕皇上服了外,不杀洋人誓不完。

——山东义和团民谣

①展现了中国人民不畏强暴的牺牲精神,具有强烈的反帝爱国倾向。

无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵四分之一也……故瓜分一事,实为下策。

——瓦德西《拳乱笔记》

中国此后,仍须以华人治华,凡有意开通中国之人,应须小心谨慎,团匪之事即可取以为鉴。我英国亦不能以待印度之法待中国也。

——英国外交官员布鲁克德立克在议会的演说

②沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。

二、义和团运动

4.评价

③对清政府的阶级本质缺乏认识。

我们不能因为它是爱国行动就不指出那些消极落后甚至愚昧荒唐的东西,正如不能因为它存在那些消极落后的方面便不敢肯定它是一场反帝爱国运动一样。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

④存在明显的盲目排外行为,没有先进阶级的领导,无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

性质:农民阶级自下而上的群众性反帝爱国运动。

清政府如何对待义和团?义和团运动有何积极性?又有何局限性?

观看视频,思考如下问题:

三、八国联军侵华

①根本原因:为进一步侵略瓜分中国,维护在华利益;

②直接原因:镇压义和团运动。

1.背景

2.过程

天津保卫战

慈禧向各国“宣战”

天津陷落

1900.08中旬

1900.07.14

1900.06.10

1900.06中旬

1900.06.21

廊坊阻击战

北京失陷,慈禧携光绪出逃西安

阅读教材,根据时间轴提示,归纳大事记

◎八国联军侵华形势图

三、八国联军侵华

2.过程

天津,被炸死的中国人

天津,被美国军队捕获的义和团民

北京,八国联军紫禁城阅兵

北京,被屠杀中国人尸横城墙

大殿上的八国联军

坐龙椅

侵华罪行

八国联军进入紫禁城

帝王的伟大京都一半已被破坏和焚毁,已被蹂躏和糟蹋得不像样子了,简直像一切都死绝了一样。使馆街两旁残存着一垛垛废墟,一堆堆石头、灰烬、垃圾和脏物遍地皆是。中国人的尸体,一个挨一个地杂陈在马路上。到处乱丢着各种各样的东西。

——《八国联军目击记》

侵华罪行

三、八国联军侵华

①根本原因:为进一步侵略瓜分中国,维护在华利益;

②直接原因:镇压义和团运动。

1.背景

2.过程

天津保卫战

慈禧向各国“宣战”

天津陷落

1900.08中旬

1900.07.14

1900.06.10

1900.06中旬

1900.06.21

廊坊阻击战

北京失陷,慈禧携光绪出逃西安

阅读教材,根据时间轴提示,归纳大事记

北方的中国已经乱起来了,南方各省官员又有什么行动呢?

◎八国联军侵华形势图

6月21日,慈禧太后作出向各国“宣战”的决定。

义和团运动兴起后,英国深恐波及属其势力范围的长江流域,便策动两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强合作,经买办官僚盛宣怀从中牵线,上海道台余联沅出面联络。

1900年6月26日,列强与清朝南方各省督抚达成“东南互保”协议。

三、列强在中国的扩张—八国联军侵华

规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护。

参与者:刘坤一、张之洞、李鸿章、闽浙总督许应骙、山东巡抚袁世凯、浙江巡抚刘树棠、安徽巡抚王之春和广东巡抚德寿

陕西巡抚端方、四川总督奎俊虽然没有加入东南互保,但是亦是支持东南互保。

张之洞:“京畿骤乱,开衅各国,沿海震动:各国窥伺,沿江若稍有纷乱,洋人必入倨长江,自为保护,东南非我有矣!”所以,“彼此处于镇静,严密防范,自可相安无事"

三、八国联军侵华

“无论北方情形如何,请列国勿进兵长江流域与各省内地;各国人民生命财产,凡在辖区之内者,决依条约保护。”

1900年6月,刘坤一、张之洞授意盛宣怀等与各国驻上海领事炮制了《东南互保章程》,规定上海租界由各国共同保护,长江及苏杭内地归各督抚保护,两不相扰。两广总督李鸿章、山东巡抚袁世凯等也参加。

思考:

1.东南互保起到了怎样的作用?

2.背后说明了什么问题?

①使南方免遭战火;

②削弱了全国抗击侵略的力量,不利于国家统治;

表明中央权威的式微与地方势力的扩张

为清朝的灭亡埋下了伏笔。

2.过程——东南互保

三、八国联军侵华

3.议和签约过程

②签约:1901年9月7日,清政府被迫与组成联军的8国及西班牙、荷兰、比利时3国共11国签订丧权辱国的《辛丑条约》。

①议和:1900年12月,列强向清政府提出《议和大纲》。

1901年《辛丑条约》签订图

三、八国联军侵华

4.《辛丑条约》

“九七国耻”

标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊

量中华之物力,结与国之欢心。——《上谕》(1901年2月14日)

内容 影响

政治

经济

外交

军事

文化

惩办“首祸诸臣”,严禁中国人参加反帝运动

赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计9.8亿两

划定北京东郊民巷为使馆区,中国人不得居住,各国可派兵驻守。改总理衙门为外务部。

拆毁大沽炮台等,各国可在重要地区驻扎军队

禁止华北科举考试5年

清政府沦为列强统治中国的工具

(以华制华)

加剧了中国的贫困和经济的衰败

使馆实际成为“国中之国”

严重破坏中国主权完整

精神和文化上征服中国

思考:细看以下《辛丑条约》的内容,你认为这些条款对中国有甚么影响?

中国近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约。

量中华之物力,结与国之欢心

——《上谕》,故宫博物院明清档案

坠入半殖民地半封建社会的深渊——民族危机的加深

变亦变,不变亦变。变而变者,变之权操诸己,可以保国,可以保种,可以保教,不变而变者,变之权让诸人,束缚之,驰骤之。鸣呼,则非吾之所敢言矣

——梁启超

三、八国联军侵华

5.《辛丑条约》评价

①是中国近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约;

②清政府彻底成为帝国主义统治中国的工具;

③使中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊;

④推动了清末新政的实行。

近代列强侵华的趋势:

①赔款数量越来越多

②割地面积越来越大

③通商口岸由沿海延伸到内地

④经济侵略由商品输出为主到资本输出为主

⑤侵华方式由直接侵华到“以华制华”

1901和2021都是辛丑年,但中国已不是原来的中国!

实现中华民族伟大复兴之梦

我们共同努力!

战争 鸦片战争 第二次鸦片战争 中日甲午战争 八国联军侵华

时间 1840-1842 1856-1860 1894-1895 1900

目的 打开中国市场 进一步打开中国市场 日本对外扩张,为其资本主义发展开辟道路 维护在华利益;瓜分中国

国家 英国 英国、法国 日本 英法美俄德意日奥

条约 《南京条约》 《天津条约》 《北京条约》 《马关条约》 《辛丑条约》

影响

开始沦为半殖民地半封建社会

半殖民地化程度进一步加深

半殖民地化程度大大加深

完全沦为半殖民地半封建社会

思考:中国是如何一步步沦为半殖民地半封建社会?

1840年以来列强侵略行径

鸦片战争

第二次鸦片战争

西北、西南边疆危机

甲午中日战争

意图

变为半封建、

半殖民地和殖民地的中国

……

中华民族寻求国家出路的探索

地主阶级 开眼看世界

农民阶级 太平天国运动

地主阶级 洋务运动

地主阶级 洋务运动

八国联军侵华

任务

民族独立人民解放

1840

1856—1860

19C60S—90S

1894—1895

1898

1900

资产阶级 戊戌变法

农民阶级 义和团运动

顽强抗争

的民族精神

第二次工业革命

主要资本主义国家过渡到帝国主义阶段

新的阶级力量——资产阶级登上了历史舞台

早期近代化尝试

1840年

1842年

1856年

1860年

1894年

1895年

1900年

1901年

1851年

1864年

1898年

1900年

鸦片战争

第二次鸦片战争

甲午中日战争

八国联军侵华战争

《南京条约》

《天津条约》

《北京条约》

《马关条约》

《辛丑条约》

太平天国运动

19世纪60-90年代

洋务运动

戊戌变法

义和团运动

开始沦为

进一步加深

大大加深

完全陷入

未来之路在何方?

开眼看世界

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

本课小结

章太炎 28岁之前专意治经学,之后立志改变国家命运走上从政之路

经元善 洋务企业家、中国女学鼻祖参与维新变法运动

孙中山 抛弃“医人生涯”,进行“医国事业”创办兴中会、同盟会

杨衢云 “辅仁文社”创办者,1895年初与兴中会合并,称“兴中会”

陈少白 1895年初加入兴中会,与孙中山一起筹备广州起义

寻求民族的出路——改良还是革命

1.19世纪九十年代,康有为言:“布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,

自可避祸”。由此可知,康有为( )

A.倡导平民变法

B.主张托古改制

C.欠缺变法意志

D.支持预备立宪

课堂练习:

2.义和团运动在山东爆发,并迅速发展到直隶,在进入京津地区以后,引起全国范围

内的强烈反响。在长城内外、黄河中下游、长江两岸、两广、西北和西南的边远地

区,都有反帝活动与义和团相呼应。这一现象反映了当时( )

A.中国社会矛盾已趋于汇流

B.民主革命思潮的广泛传播

C.中西方之间矛盾十分尖锐

D.反帝反封建顺应时代潮流

课堂练习:

3.孙中山说:“当外国人劫掠了京城,亵渎了神明,皇权的威信扫地以尽……变革的时

机就在成熟了。”据此判断,他认为造成“变革的时机就在成熟”的事件是( )

A.第二次鸦片战争

B.甲午中日战争

C.八国联军侵华战争

D.中法战争

课堂练习:

4.1900年6月21日,清廷发布向八国宣战的诏书,李鸿章看到这份诏书的第一反应是

“此乱命也,粤不奉诏”。之后各国代表在上海领事馆商定完毕《东南互保章程》。

有学者认为,这次任性的宣战其实是给11年后的辛亥革命作了一次提前预演。对此

理解正确的是( )

A.严重动摇了清政府统治的根基

B.广东省率先脱离清政府而独立

C.该战争的性质与辛亥革命一致

D.清政府的统治已经名存实亡

课堂练习:

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进