第17课挽救民族危亡的斗争-(37张PPT) 高一上学期历史 统编版 中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第17课挽救民族危亡的斗争-(37张PPT) 高一上学期历史 统编版 中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-26 22:32:10 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第17课 挽救民族危亡的斗争

课标要求:

1、认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;

2、认识社会各阶级为挽救危局所做的努力及存在的局限性。

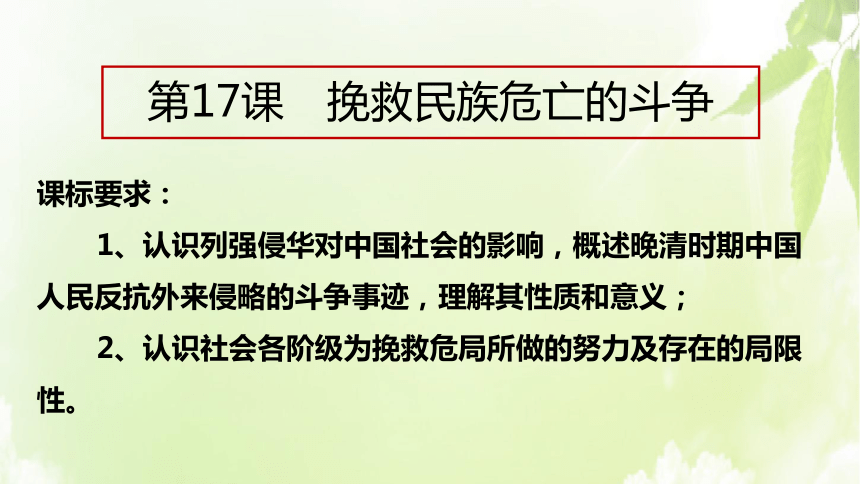

课程标准 命题点 考题取样 核心素养解读

概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。 戊戌维新运动 2024安徽T6 2023江苏T20; 2022全国卷乙T28; 2021山东T6; 2021福建T7 1.立足时空观念,梳理戊戌变法的过程,从唯物史观的角度认识戊戌变法的特点、影响及失败原因。

2.认识八国联军侵华的过程及影响,农民阶级反侵略的壮举。

八国联军侵华 2023湖南卷T7

义和团运动 2021重庆

命题分析预测

1.分析:高考考查重点是戊戌维新运动的影响及失败原因,情境多以评论性史料为主,强调对社会运动多维视角的分析和认识。

2.预测:备考时,重点掌握戊戌维新运动、八国联军侵华及《辛丑条约》、义和团运动的基本史实,还应关注戊戌维新运动中的舆论宣传、的危害、东南互保运动等。

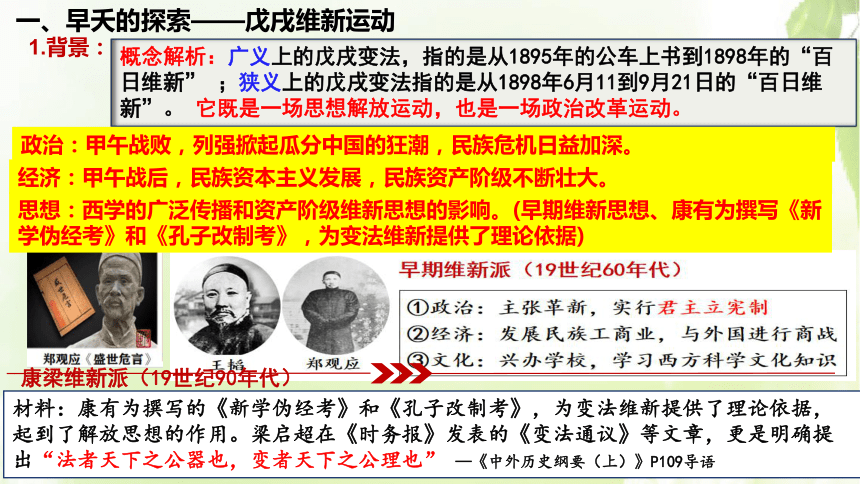

概念解析:广义上的戊戌变法,指的是从1895年的公车上书到1898年的“百日维新” ;狭义上的戊戌变法指的是从1898年6月11到9月21日的“百日维新”。 它既是一场思想解放运动,也是一场政治改革运动。

1.背景:

经济:甲午战后,民族资本主义发展,民族资产阶级不断壮大。

一、早夭的探索——戊戌维新运动

政治:甲午战败,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机日益加深。

康梁维新派(19世纪90年代)

材料:康有为撰写的《新学伪经考》和《孔子改制考》,为变法维新提供了理论依据,起到了解放思想的作用。梁启超在《时务报》发表的《变法通议》等文章,更是明确提出“法者天下之公器也,变者天下之公理也” —《中外历史纲要(上)》P109导语

思想:西学的广泛传播和资产阶级维新思想的影响。(早期维新思想、康有为撰写《新学伪经考》和《孔子改制考》,为变法维新提供了理论依据)

—P109

—P109

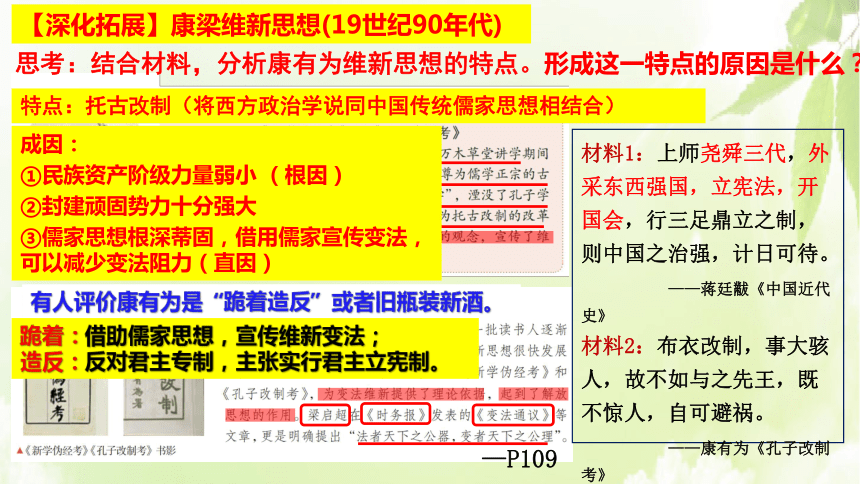

思考:结合材料,分析康有为维新思想的特点。形成这一特点的原因是什么?

特点:托古改制(将西方政治学说同中国传统儒家思想相结合)

【深化拓展】康梁维新思想(19世纪90年代)

材料1:上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料2:布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸。

——康有为《孔子改制考》

成因:

①民族资产阶级力量弱小 (根因)

②封建顽固势力十分强大

③儒家思想根深蒂固,借用儒家宣传变法,可以减少变法阻力(直因)

有人评价康有为是“跪着造反”或者旧瓶装新酒。

跪着:借助儒家思想,宣传维新变法;

造反:反对君主专制,主张实行君主立宪制。

1

(1)序幕: 公车上书

时间:1895年。

概况:康有为、梁启超等联合各省举人,联名上书,反对签订《马关条约》。

结果:未送达光绪皇帝,以失败告终;

影响:资产阶级维新派开始登上历史舞台,拉开了维新运动的序幕。

2.过程

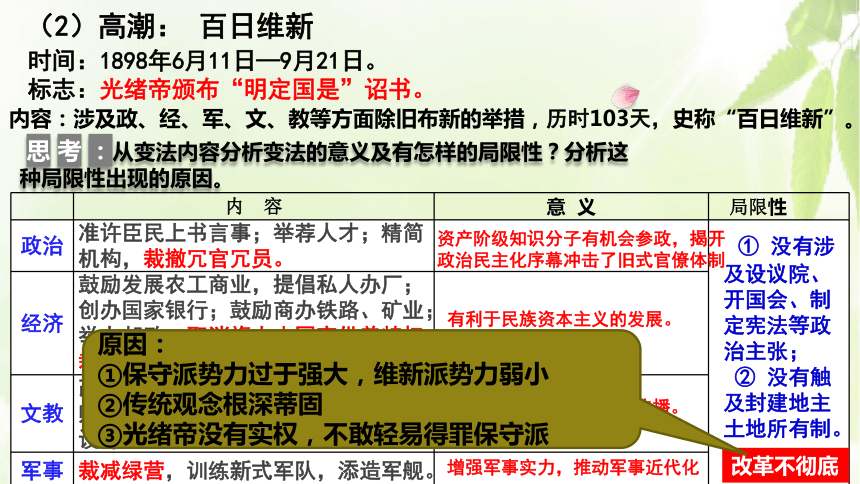

内 容 意 义 局限性

政治 准许臣民上书言事;举荐人才;精简机构,裁撤冗官冗员。

经济 鼓励发展农工商业,提倡私人办厂;创办国家银行;鼓励商办铁路、矿业;举办邮政;取消旗人由国家供养特权;裁撤驿站。

文教 改革科举制,废除八股取士;创办京师大学堂;派人留学;准许民间办报;设译书局。

军事 裁减绿营,训练新式军队,添造军舰。

思 考 :从变法内容分析变法的意义及有怎样的局限性?分析这种局限性出现的原因。

资产阶级知识分子有机会参政,揭开政治民主化序幕冲击了旧式官僚体制

有利于民族资本主义的发展。

有利于先进科学文化的传播。

增强军事实力,推动军事近代化

① 没有涉及设议院、开国会、制定宪法等政治主张;

② 没有触及封建地主土地所有制。

改革不彻底

原因:

①保守派势力过于强大,维新派势力弱小

②传统观念根深蒂固

③光绪帝没有实权,不敢轻易得罪保守派

(2)高潮: 百日维新

时间:1898年6月11日—9月21日。

标志:光绪帝颁布“明定国是”诏书。

内容:涉及政、经、军、文、教等方面除旧布新的举措,历时103天,史称“百日维新”。

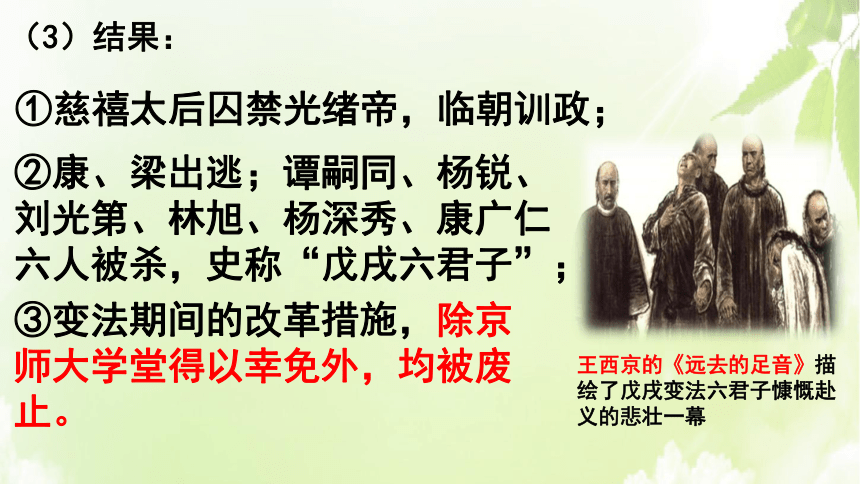

(3)结果:

①慈禧太后囚禁光绪帝,临朝训政;

②康、梁出逃;谭嗣同、杨锐、刘光第、林旭、杨深秀、康广仁六人被杀,史称“戊戌六君子”;

③变法期间的改革措施,除京师大学堂得以幸免外,均被废止。

王西京的《远去的足音》描绘了戊戌变法六君子慷慨赴义的悲壮一幕

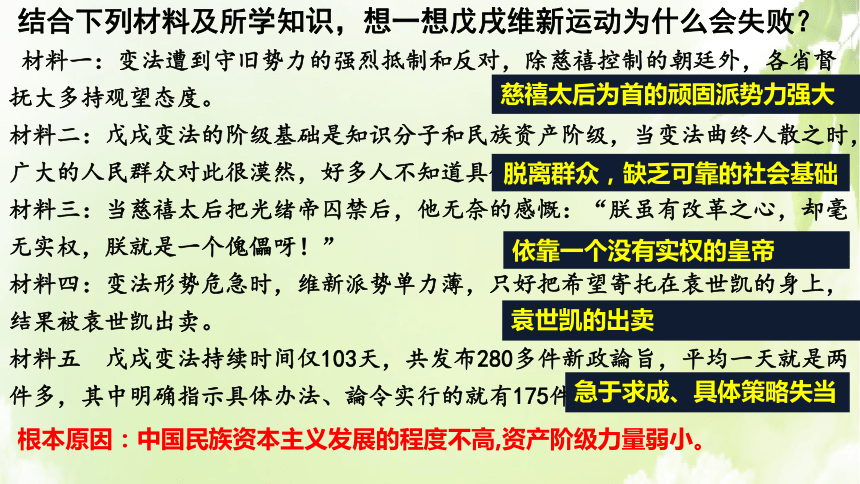

材料一:变法遭到守旧势力的强烈抵制和反对,除慈禧控制的朝廷外,各省督抚大多持观望态度。

材料二:戊戌变法的阶级基础是知识分子和民族资产阶级,当变法曲终人散之时,广大的人民群众对此很漠然,好多人不知道具体的情况。

材料三:当慈禧太后把光绪帝囚禁后,他无奈的感慨:“朕虽有改革之心,却毫无实权,朕就是一个傀儡呀!”

材料四:变法形势危急时,维新派势单力薄,只好把希望寄托在袁世凯的身上,结果被袁世凯出卖。

材料五 戊戌变法持续时间仅103天,共发布280多件新政論旨,平均一天就是两件多,其中明确指示具体办法、論令实行的就有175件。

慈禧太后为首的顽固派势力强大

袁世凯的出卖

依靠一个没有实权的皇帝

脱离群众,缺乏可靠的社会基础

结合下列材料及所学知识,想一想戊戌维新运动为什么会失败?

急于求成、具体策略失当

根本原因:中国民族资本主义发展的程度不高,资产阶级力量弱小。

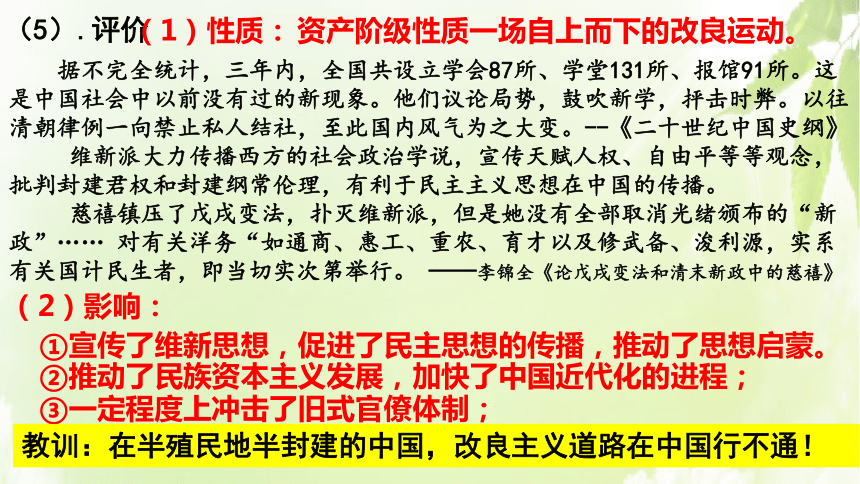

(5).评价

(1)性质:

资产阶级性质一场自上而下的改良运动。

据不完全统计,三年内,全国共设立学会87所、学堂131所、报馆91所。这是中国社会中以前没有过的新现象。他们议论局势,鼓吹新学,抨击时弊。以往清朝律例一向禁止私人结社,至此国内风气为之大变。--《二十世纪中国史纲》

维新派大力传播西方的社会政治学说,宣传天赋人权、自由平等等观念,批判封建君权和封建纲常伦理,有利于民主主义思想在中国的传播。

慈禧镇压了戊戌变法,扑灭维新派,但是她没有全部取消光绪颁布的“新政”…… 对有关洋务“如通商、惠工、重农、育才以及修武备、浚利源,实系有关国计民生者,即当切实次第举行。 ——李锦全《论戊戌变法和清末新政中的慈禧》

①宣传了维新思想,促进了民主思想的传播,推动了思想启蒙。

(2)影响:

②推动了民族资本主义发展,加快了中国近代化的进程;

③一定程度上冲击了旧式官僚体制;

教训:在半殖民地半封建的中国,改良主义道路在中国行不通!

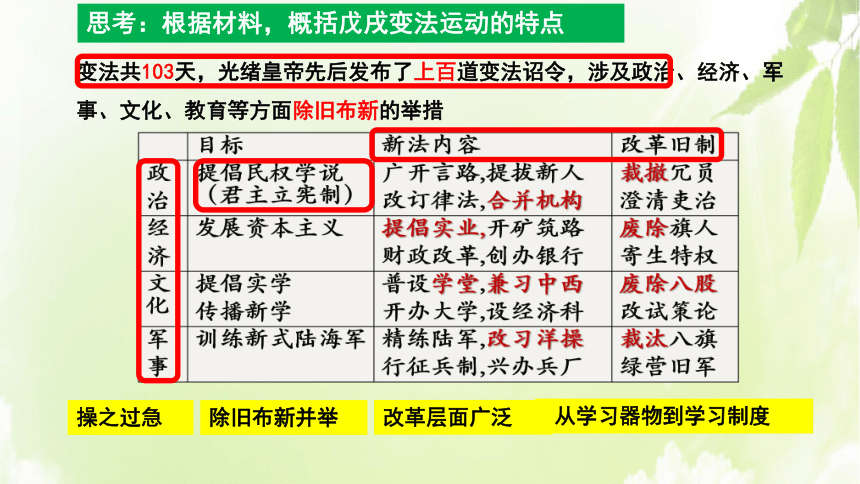

变法共103天,光绪皇帝先后发布了上百道变法诏令,涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措

思考:根据材料,概括戊戌变法运动的特点

操之过急

除旧布新并举

改革层面广泛

从学习器物到学习制度

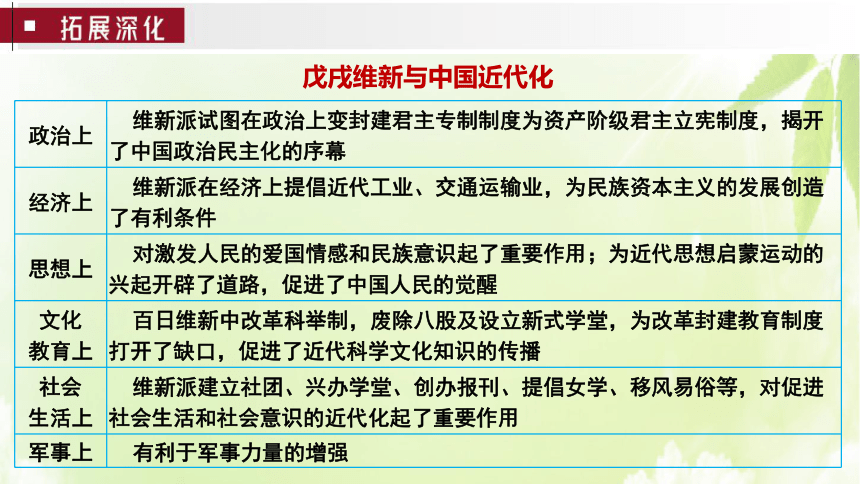

政治上 维新派试图在政治上变封建君主专制制度为资产阶级君主立宪制度,揭开了中国政治民主化的序幕

经济上 维新派在经济上提倡近代工业、交通运输业,为民族资本主义的发展创造了有利条件

思想上 对激发人民的爱国情感和民族意识起了重要作用;为近代思想启蒙运动的兴起开辟了道路,促进了中国人民的觉醒

文化 教育上 百日维新中改革科举制,废除八股及设立新式学堂,为改革封建教育制度打开了缺口,促进了近代科学文化知识的传播

社会 生活上 维新派建立社团、兴办学堂、创办报刊、提倡女学、移风易俗等,对促进社会生活和社会意识的近代化起了重要作用

军事上 有利于军事力量的增强

戊戌维新与中国近代化

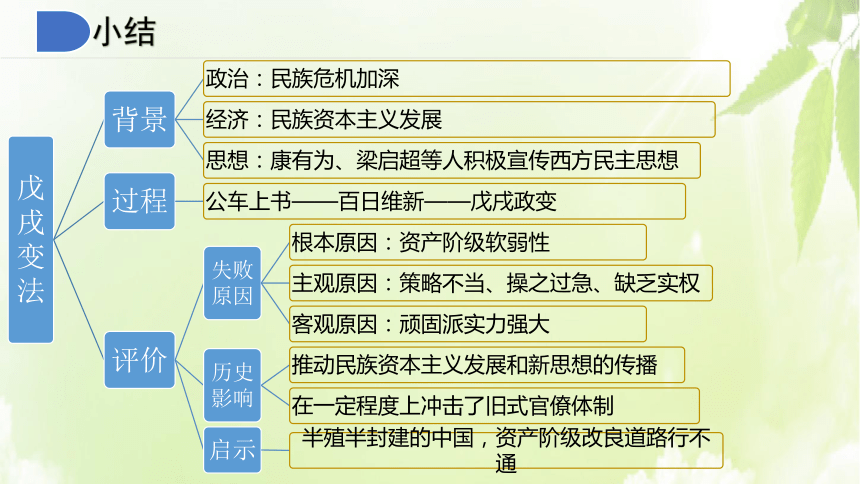

小结

【典例研析】 (2024·安徽高考·6)1899年,《万国公报》称:广学会翻译的《泰西新史揽要》《中东战纪本末》《时事新论》《列国变通兴盛记》等,“初印时,人鲜顾问,往往随处分赠,继而渐有乐购者,近三年来,几于四海风行”。这一现象表明( )

A.“师夷之长技”成为时代潮流

B.民众普遍认同西方资产阶级革命思想

C.“戊戌政变”促进了新学传播

D.有识之士借鉴异邦兴衰探索救亡道路

【答案】D【解析】结合所学,题目中提到的《泰西新史揽要》《中东战纪本末》《时事新论》《列国变通兴盛记》等书籍很可能包含了关于西方国家兴衰的历史和经验教训,这些书籍的广泛接受表明当时的有识之士正在积极借鉴异邦的兴衰经验来探索中国的救亡道路。这种对西方书籍的渴求和接受程度的变化,反映了当时中国知识分子对于国家命运的深切关注和寻求变革的迫切愿望,故选D项;

D

1. 背景

材料一 甲午战争后,德国占领胶州湾,强划山东全省为其势力范围,外国教会亦在山东扩展势力,横行霸道,抢占农产。遇有民教涉讼事件,它们往往出面干预,胁迫地方官袒教抑民,作出不公正的判决,群众对教会积恨成仇,各地反教斗争接踵而起。

依据材料并结合教材,分析义和团兴起的原因有哪些?

①民族危机日益严重(根本原因)

②反洋教斗争的兴起(直接原因)

胶州湾事件

二、鲁莽的爱国-义和团运动

二、鲁莽的爱国-义和团运动

1、背景:

2、兴起:

以“扶清灭洋”为口号的反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县农村。

“还我江山还我权,刀山火海爷敢钻。哪怕皇上服了外,不杀洋人誓不完。”

①民族危机日益严重(根本原因)

②反洋教斗争的兴起(直接原因)

材料一 “扶清灭洋”的排外主义口号虽然不可避免地具有盲目排外地消极意义,但它要求驱逐外国侵略者,要求废除帝国主义在中国的一切特权,却是这一次反帝爱国运动的主流,符合近代中国反帝反封建的历史要求。

——张海鹏主编《中国近代通史》第1卷

如何评价“扶清灭洋”的口号?

材料二 “最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸。神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。

材料三 挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船。……一概鬼子都杀尽,大清一统庆升平。

进步性:

具有爱国的性质;能够争取爱国官兵,动员民众反帝。

盲目排外;放松对清政府的警惕,容易被清政府利用和出卖。

局限性:

1898年冬

兴起:开始兴起,

提出“扶清灭洋”

1899年底

蔓延:清政府先抚后剿,运动转向直隶

1900年6月

高潮:清政府招抚,

义和团控制京津

1900年8月

结束:中外联合镇压,义和团运动渐息

1901年义和团在中外联合绞杀下失败

这皇城遭劫已经够糟了,但城里的肆意杀戮更加残酷。那时拳民已经摘下了使他们有别于平民的红色衣饰,于是,普通老百姓就全都成了联军士兵乱开枪的靶子。

——[英]茱莉亚·博伊德《消逝在东交民巷的那些日子》

二、鲁莽的爱国-义和团运动

1、背景:

2、兴起:

以“扶清灭洋”为口号的反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县农村。

3、清政府政策:

“剿杀——安抚——剿杀”

失败原因:

①农民阶级自身局限性

②中外反动势力联合绞杀

4.结果:在中外势力联合镇压下失败。

5、评价:

①民族危机日益严重(根本原因)

②反洋教斗争的兴起(直接原因)

1

5.评价:

(1)积极性:具有强烈的反帝爱国倾向,它所展现的中国人民不畏强暴的牺牲精神,沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。

(2)局限性:存在明显的盲目排外行为;无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

材料一 还我江山还我权,刀山火海爷敢钻。哪怕皇上服了外,不杀洋人誓不完。 ——山东义和团民谣

材料二 男练义和拳,女练红灯照。砍倒电线杆,扒了火车道,烧了毛子楼,灭了耶稣教。 ——义和团揭帖

材料三 无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵四分之一也……故瓜分一事,实为下策。 ——瓦德西《拳乱笔记》

材料四 中国此后,仍须以华人治华,凡有意开通中国之人,应须小心谨慎,团匪之事即可取以为鉴。我英国亦不能以待印度之法待中国也。——英国外交官员布鲁克德立克在议会的演说

材料五 义和团仇视一切与洋人有关的东西,有用洋物者“必杀无赦,若纸烟,若小眼镜,甚至洋伞、洋袜,用者辄置极刑。曾有学士六人仓皇避乱,因身边随带铅笔一支,洋纸一张,途遇团匪搜出,乱刀并下,皆死非命。”甚至“一家有一枚火柴,而八口同戮者”…… 对维新派人士,义和团更是明言打杀,要“拆毁同文馆、大学堂等,所有师徒,均不饶放”。—【美】柯文《历史三调——作为事件、经历和神话的义和团》

性质:农民阶级自下而上的群众性反帝爱国运动

二、鲁莽的爱国-义和团运动

1、背景:

①根本原因:

②直接原因:

甲午战争后,列强掀起瓜分狂潮,民族危机空前严重。

外国教会势力在华猖獗,激起民愤。

2、兴起:

以“扶清灭洋”为口号的反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县农村。

3、清政府政策:

“剿杀——安抚——剿杀”

失败原因:

①农民阶级自身局限性

②中外反动势力联合绞杀

4.结果:在中外势力联合镇压下失败。

5、评价:

(1)积极性:具有强烈的反帝爱国倾向,它所展现的中国人民不畏强暴的牺牲精神,沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。

(2)局限性:存在明显的盲目排外行为;无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

性质:农民阶级自下而上的群众性反帝爱国运动

①主体:都是以农民为主的旧式农民运动;②斗争方式:都采用了暴力斗争的形式;③结果:都是在中外反动势力的联合镇压下失败;④作用:都不同程度地延缓了中国半殖民地的进程;⑤都暴露出农民阶级落后性一面。

太平天国运动(1851-1864年) 义和团运动(1898-1900年)

相同点

不同点 背景 鸦片战争后国内阶级矛盾空前激化 19世纪末民族危机严重

矛头 矛头主要指向清政府 矛头主要指向帝国主义

组织程度及发展 有统一的组织、领导,有革命纲领 无统一组织、领导和纲领

建立了政权、斗争时间长 未建立政权、斗争时间短

领导人表现出向西方学习的强烈愿望 盲目排外

启示:

由于阶级和时代的局限性,农民阶级不可能领导中国的民主革命取得胜利。

知识拓展:太平天国运动和义和团的异同

小结

【典例研析】萧功秦在《危机中的变革》一书谈到:“顽冥不化的权贵保守派在慈禧再次垂帘听政后,被推上了历史的前台,并进一步走向极端,他们所坚持的非理性的排外主义与朴素的民族主义相结合,导致了中国的一场历史浩劫。”这场“历史浩劫”( )

A.导致中国开始沦为半殖民地国家

B.诱发洋务派开展自强求富运动

C.刺激维新派掀起了救亡图存运动

D.致使清政府主权几乎丧失殆尽

题干中提到的“顽冥不化的权贵保守派”以及“非理性的排外主义”指的是义和团运动及其后果。义和团运动导致了八国联军侵华,最终签订了《辛丑条约》,使清政府的主权几乎丧失殆尽,D项正确;鸦片战争导致中国开始沦为半殖民地国家,排除A项;内忧外患诱发洋务派开展自强求富运动,排除B项;甲午中日战争失败刺激维新派掀起了救亡图存运动,排除C项。故选D项。

D

三、庚子国变:八国联军侵华

1、背景

①根本原因:

②直接原因:

列强为了维护在华利益,瓜分中国。

镇压义和团运动

2、经过:

1900年6月战争爆发

联军在廊坊、天津遭到义和团和清军爱国官兵的英勇打击

7、8月相继占领天津、北京

慈禧出逃,下令清军镇压义和团,并与侵略者“议和”

天朝五百年不可冒犯的神圣,在两秒钟里就被洋鬼子亵渎了。

——[英]阿诺德·H.S.兰道《中国与协约国》

八国联军在紫禁城举行阅兵式

皇城之内,杀戮更惨,逢人即发枪毙之,常有十数人一户者,拉出以连环枪杀之。以致横尸满地,弃物塞途,人皆踏尸而行;城里居民百家之中,所全不过十室,街巷尸首堆积如山。

——杨典浩《庚子大事记》

联军占领北京后,曾特许军队公开抢劫三日,其后更继以私人抢劫……所有中国此次所受毁损及抢劫之损失,其详数将永远不能查出,但为数必极重大无疑。 ——八国联军统帅瓦德西给德皇的报告

东南互保:

义和团运动兴起后,英国深恐波及其势力范围——长江流域,便策动两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强合作,1900年达成“东南互保”协议,规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护,双方互不侵犯。“东南互保”是清末地方实力派首次公然反抗清政府,此事件使南方大部分地区得以免于义和团之乱及八国联军战乱的波及,也严重动摇了清政府的统治。

东南互保的这种两重性,使它对当时的中国社会产生过两重影响。一方面它压抑了南方地区的反帝运动,另一方面它又阻止了八国联军的南下蹂躏;一方面它免除了列强在扑杀北方义和团时的南顾之忧,另一方面它又使战胜之后的列强在处置中国时不能不正视驻守东南的几十万军队。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

实质:中央权威式微,地方势力扩张

影响:

①抑制了南方的反帝运动;

②一定程度上保护了南方社会生产力;

③严重动摇清政府统治的根基。

展(8mins)

三、庚子国变:八国联军侵华

三、庚子国变:八国联军侵华

1、背景

①根本原因:

②直接原因:

列强为了维护在华利益,瓜分中国。

镇压义和团运动

2、经过:

3、结果:

1901年签订《辛丑条约》

1901年9月7日清政府与德、俄、英、法等十一个帝国主义国家签订了空前丧权辱国的《辛丑条约》。这就是李鸿章和庆亲王奕劻代表清政府与各国列强签约时的情景。

本年夏间,拳匪构乱,开衅友邦。朕奉慈驾西巡,京师云扰。迭命庆亲王奕劻、大学士李鸿章作为全权大臣,便宜行事,与各国使臣止兵议款。……量中华之物力,结与国之欢心。

——上谕(1901年2月14日)

项目 主 要 内 容 主要危害

惩办 惩办“首祸诸臣”,涉及中央和地方大臣百余人

赔款 向各国赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计约9.82亿两 加重了中国人民负担,使中国税收受到列强控制

划界 将北京东交民巷划定为使馆区,中国人不得居住, 各国可派兵驻守 “使馆界”成为“国中之国”,成为列强策划侵略中国的大本营

驻军 拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台,各国可在自北京至山海关沿铁路地区驻军 清朝腹地京津至山海关广大地区,置于列强武装控制之下

双禁 禁止华北科举考试5年;禁止中国人成立或加入任何反帝性质的组织/“与诸国仇敌之会”等 清政府沦为“洋人的朝廷”

标志着清政府成为帝国主义统治中国的工具

《辛丑条约》的内容及影响

画面中那个身带血迹、瘦弱并颤抖着的人代表的是当时受尽欺凌的中国人。他正被众多不平等条约扎得像个木乃伊。

清政府就像列强手中的扯线木偶一样,逐步成为侵略者统治中国的工具。

三、庚子国变:八国联军侵华

1、背景

①根本原因:

②直接原因:

列强为了维护在华利益,瓜分中国。

镇压义和团运动

2、经过:

3、结果:

1901年签订《辛丑条约》

4、评价:

①《辛丑条约》是近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约;

②巨额赔款加剧了中国的贫困和经济衰败。

③外国军队驻扎于中国战略要地,严重破坏了中国的主权完整

④“使馆界”实际成为 “国中之国”

⑤《辛丑条约》的签立标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会。

1

战争 鸦片战争 第二次鸦片战争 中日甲午战争 八国联军侵华

时间 1840-1842 1856-1860 1894-1895 1900

目的 打开中国市场 进一步打开中国市场 日本对外扩张,为其资本主义发展开辟道路 维护在华利益;瓜分中国

国家 英国 英国、法国 日本 英法美俄德意日奥

条约 《南京条约》 《天津条约》 《北京条约》 《马关条约》 《辛丑条约》

影响

开始沦为半殖民地半封建社会

半殖民地化程度进一步加深

半殖民地化程度大大加深

完全沦为半殖民地半封建社会

总结:中国半殖民地半封建社会形成的历程

中国数年以前,仁人志士之所奔走所呼号,则曰改革而已。比年外患日益剧,内腐日益甚,民智程度亦渐增进,浸润于达哲之理想,逼迫于世界之大势,于是咸知非变革不足以救中国。其所谓变革云者,即英语 Revolution之义也。

—— 梁启超《释革》

知识结构

小结

近代前期的侵略史、抗争史、探索史

侵略史

抗争史

探索史

1840

1842

1856

1860

1883

1885

1894

1895

19C末

1900

1901

鸦片战争

二鸦战争

中法战争

甲午战争

瓜分狂潮

八国联军

1841三元里

1898-1901义和团

1875—82 收复新疆

关天培等爱国将领

1885.3镇南关

邓世昌等民族英雄

四五十S

林则徐魏源

师夷长技以制夷

1851-64

太平天国

1861-1894

洋务派

中体西用

1898

维新变法

君主立宪

【典例研析】(2024·湖北高考·6)近代中国第一代外交官郭嵩焘等多是传统科举出身,不谙外语,了解西方有限;第二代外交官陆征祥等基本出身于同文馆、广方言馆等,外语能力尚可,相对了解西方;第三代外交官顾维钧等基本都有海外留学经历,外语娴熟,非常了解西方。这种演变( )

A.受益于民主革命思想的深化 B.促成近代中外关系的平等

C.体现中国外交的近代化趋向 D.适应晚清政治体制的变革

【解析】材料提及近代中国后一代外交官比前一代的外语水平强,对西方了解程度深,体现了近代中国与世界联系日益密切,中国近代化趋势加强,故选C项;第一代到第二代外交官受益于晚清洋务运动,排除A项;“平等”不合史实,近代中国外交受控于西方列强,处于被宰割地位,排除B项;第三代外交官顾维钧等的外交活动主要在民国时期,清朝已经灭亡,排除D项。

C

1、列强发动八国联军侵华战争的目的就是想瓜分中国,而清政府的腐朽统治也是实行瓜分的有利时机,但在《辛丑条约》中却没有割地等相关条款。这说明( )

A、义和团运动取得了一定成效 B、列强“以华制华”方针失效

C、列强最大化维护在华利益 D、中国民族危机逐渐趋于缓和

2、1900年6月,清政府向英美等十一国同时宣战。当时宣战诏书下至各地方时,邮政大臣盛宣怀下令各地电信局将清廷召集义和闭民及宣战的诏书扣押。两广总督李鸿章覆电北京“此乱命也,粤不奉诏”。此后,湖广总督张之洞提议:一旦北京不保,公举李鸿章任中国大总统以主持大局。材料说明( )

A、张之洞主张推行总统制 B、李鸿章支持反淸斗争

C、晚清中央集权受到挑战 D、列强入侵,民族危机加深

A

C

第17课 挽救民族危亡的斗争

课标要求:

1、认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;

2、认识社会各阶级为挽救危局所做的努力及存在的局限性。

课程标准 命题点 考题取样 核心素养解读

概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。 戊戌维新运动 2024安徽T6 2023江苏T20; 2022全国卷乙T28; 2021山东T6; 2021福建T7 1.立足时空观念,梳理戊戌变法的过程,从唯物史观的角度认识戊戌变法的特点、影响及失败原因。

2.认识八国联军侵华的过程及影响,农民阶级反侵略的壮举。

八国联军侵华 2023湖南卷T7

义和团运动 2021重庆

命题分析预测

1.分析:高考考查重点是戊戌维新运动的影响及失败原因,情境多以评论性史料为主,强调对社会运动多维视角的分析和认识。

2.预测:备考时,重点掌握戊戌维新运动、八国联军侵华及《辛丑条约》、义和团运动的基本史实,还应关注戊戌维新运动中的舆论宣传、的危害、东南互保运动等。

概念解析:广义上的戊戌变法,指的是从1895年的公车上书到1898年的“百日维新” ;狭义上的戊戌变法指的是从1898年6月11到9月21日的“百日维新”。 它既是一场思想解放运动,也是一场政治改革运动。

1.背景:

经济:甲午战后,民族资本主义发展,民族资产阶级不断壮大。

一、早夭的探索——戊戌维新运动

政治:甲午战败,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机日益加深。

康梁维新派(19世纪90年代)

材料:康有为撰写的《新学伪经考》和《孔子改制考》,为变法维新提供了理论依据,起到了解放思想的作用。梁启超在《时务报》发表的《变法通议》等文章,更是明确提出“法者天下之公器也,变者天下之公理也” —《中外历史纲要(上)》P109导语

思想:西学的广泛传播和资产阶级维新思想的影响。(早期维新思想、康有为撰写《新学伪经考》和《孔子改制考》,为变法维新提供了理论依据)

—P109

—P109

思考:结合材料,分析康有为维新思想的特点。形成这一特点的原因是什么?

特点:托古改制(将西方政治学说同中国传统儒家思想相结合)

【深化拓展】康梁维新思想(19世纪90年代)

材料1:上师尧舜三代,外采东西强国,立宪法,开国会,行三足鼎立之制,则中国之治强,计日可待。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料2:布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸。

——康有为《孔子改制考》

成因:

①民族资产阶级力量弱小 (根因)

②封建顽固势力十分强大

③儒家思想根深蒂固,借用儒家宣传变法,可以减少变法阻力(直因)

有人评价康有为是“跪着造反”或者旧瓶装新酒。

跪着:借助儒家思想,宣传维新变法;

造反:反对君主专制,主张实行君主立宪制。

1

(1)序幕: 公车上书

时间:1895年。

概况:康有为、梁启超等联合各省举人,联名上书,反对签订《马关条约》。

结果:未送达光绪皇帝,以失败告终;

影响:资产阶级维新派开始登上历史舞台,拉开了维新运动的序幕。

2.过程

内 容 意 义 局限性

政治 准许臣民上书言事;举荐人才;精简机构,裁撤冗官冗员。

经济 鼓励发展农工商业,提倡私人办厂;创办国家银行;鼓励商办铁路、矿业;举办邮政;取消旗人由国家供养特权;裁撤驿站。

文教 改革科举制,废除八股取士;创办京师大学堂;派人留学;准许民间办报;设译书局。

军事 裁减绿营,训练新式军队,添造军舰。

思 考 :从变法内容分析变法的意义及有怎样的局限性?分析这种局限性出现的原因。

资产阶级知识分子有机会参政,揭开政治民主化序幕冲击了旧式官僚体制

有利于民族资本主义的发展。

有利于先进科学文化的传播。

增强军事实力,推动军事近代化

① 没有涉及设议院、开国会、制定宪法等政治主张;

② 没有触及封建地主土地所有制。

改革不彻底

原因:

①保守派势力过于强大,维新派势力弱小

②传统观念根深蒂固

③光绪帝没有实权,不敢轻易得罪保守派

(2)高潮: 百日维新

时间:1898年6月11日—9月21日。

标志:光绪帝颁布“明定国是”诏书。

内容:涉及政、经、军、文、教等方面除旧布新的举措,历时103天,史称“百日维新”。

(3)结果:

①慈禧太后囚禁光绪帝,临朝训政;

②康、梁出逃;谭嗣同、杨锐、刘光第、林旭、杨深秀、康广仁六人被杀,史称“戊戌六君子”;

③变法期间的改革措施,除京师大学堂得以幸免外,均被废止。

王西京的《远去的足音》描绘了戊戌变法六君子慷慨赴义的悲壮一幕

材料一:变法遭到守旧势力的强烈抵制和反对,除慈禧控制的朝廷外,各省督抚大多持观望态度。

材料二:戊戌变法的阶级基础是知识分子和民族资产阶级,当变法曲终人散之时,广大的人民群众对此很漠然,好多人不知道具体的情况。

材料三:当慈禧太后把光绪帝囚禁后,他无奈的感慨:“朕虽有改革之心,却毫无实权,朕就是一个傀儡呀!”

材料四:变法形势危急时,维新派势单力薄,只好把希望寄托在袁世凯的身上,结果被袁世凯出卖。

材料五 戊戌变法持续时间仅103天,共发布280多件新政論旨,平均一天就是两件多,其中明确指示具体办法、論令实行的就有175件。

慈禧太后为首的顽固派势力强大

袁世凯的出卖

依靠一个没有实权的皇帝

脱离群众,缺乏可靠的社会基础

结合下列材料及所学知识,想一想戊戌维新运动为什么会失败?

急于求成、具体策略失当

根本原因:中国民族资本主义发展的程度不高,资产阶级力量弱小。

(5).评价

(1)性质:

资产阶级性质一场自上而下的改良运动。

据不完全统计,三年内,全国共设立学会87所、学堂131所、报馆91所。这是中国社会中以前没有过的新现象。他们议论局势,鼓吹新学,抨击时弊。以往清朝律例一向禁止私人结社,至此国内风气为之大变。--《二十世纪中国史纲》

维新派大力传播西方的社会政治学说,宣传天赋人权、自由平等等观念,批判封建君权和封建纲常伦理,有利于民主主义思想在中国的传播。

慈禧镇压了戊戌变法,扑灭维新派,但是她没有全部取消光绪颁布的“新政”…… 对有关洋务“如通商、惠工、重农、育才以及修武备、浚利源,实系有关国计民生者,即当切实次第举行。 ——李锦全《论戊戌变法和清末新政中的慈禧》

①宣传了维新思想,促进了民主思想的传播,推动了思想启蒙。

(2)影响:

②推动了民族资本主义发展,加快了中国近代化的进程;

③一定程度上冲击了旧式官僚体制;

教训:在半殖民地半封建的中国,改良主义道路在中国行不通!

变法共103天,光绪皇帝先后发布了上百道变法诏令,涉及政治、经济、军事、文化、教育等方面除旧布新的举措

思考:根据材料,概括戊戌变法运动的特点

操之过急

除旧布新并举

改革层面广泛

从学习器物到学习制度

政治上 维新派试图在政治上变封建君主专制制度为资产阶级君主立宪制度,揭开了中国政治民主化的序幕

经济上 维新派在经济上提倡近代工业、交通运输业,为民族资本主义的发展创造了有利条件

思想上 对激发人民的爱国情感和民族意识起了重要作用;为近代思想启蒙运动的兴起开辟了道路,促进了中国人民的觉醒

文化 教育上 百日维新中改革科举制,废除八股及设立新式学堂,为改革封建教育制度打开了缺口,促进了近代科学文化知识的传播

社会 生活上 维新派建立社团、兴办学堂、创办报刊、提倡女学、移风易俗等,对促进社会生活和社会意识的近代化起了重要作用

军事上 有利于军事力量的增强

戊戌维新与中国近代化

小结

【典例研析】 (2024·安徽高考·6)1899年,《万国公报》称:广学会翻译的《泰西新史揽要》《中东战纪本末》《时事新论》《列国变通兴盛记》等,“初印时,人鲜顾问,往往随处分赠,继而渐有乐购者,近三年来,几于四海风行”。这一现象表明( )

A.“师夷之长技”成为时代潮流

B.民众普遍认同西方资产阶级革命思想

C.“戊戌政变”促进了新学传播

D.有识之士借鉴异邦兴衰探索救亡道路

【答案】D【解析】结合所学,题目中提到的《泰西新史揽要》《中东战纪本末》《时事新论》《列国变通兴盛记》等书籍很可能包含了关于西方国家兴衰的历史和经验教训,这些书籍的广泛接受表明当时的有识之士正在积极借鉴异邦的兴衰经验来探索中国的救亡道路。这种对西方书籍的渴求和接受程度的变化,反映了当时中国知识分子对于国家命运的深切关注和寻求变革的迫切愿望,故选D项;

D

1. 背景

材料一 甲午战争后,德国占领胶州湾,强划山东全省为其势力范围,外国教会亦在山东扩展势力,横行霸道,抢占农产。遇有民教涉讼事件,它们往往出面干预,胁迫地方官袒教抑民,作出不公正的判决,群众对教会积恨成仇,各地反教斗争接踵而起。

依据材料并结合教材,分析义和团兴起的原因有哪些?

①民族危机日益严重(根本原因)

②反洋教斗争的兴起(直接原因)

胶州湾事件

二、鲁莽的爱国-义和团运动

二、鲁莽的爱国-义和团运动

1、背景:

2、兴起:

以“扶清灭洋”为口号的反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县农村。

“还我江山还我权,刀山火海爷敢钻。哪怕皇上服了外,不杀洋人誓不完。”

①民族危机日益严重(根本原因)

②反洋教斗争的兴起(直接原因)

材料一 “扶清灭洋”的排外主义口号虽然不可避免地具有盲目排外地消极意义,但它要求驱逐外国侵略者,要求废除帝国主义在中国的一切特权,却是这一次反帝爱国运动的主流,符合近代中国反帝反封建的历史要求。

——张海鹏主编《中国近代通史》第1卷

如何评价“扶清灭洋”的口号?

材料二 “最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸。神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。

材料三 挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船。……一概鬼子都杀尽,大清一统庆升平。

进步性:

具有爱国的性质;能够争取爱国官兵,动员民众反帝。

盲目排外;放松对清政府的警惕,容易被清政府利用和出卖。

局限性:

1898年冬

兴起:开始兴起,

提出“扶清灭洋”

1899年底

蔓延:清政府先抚后剿,运动转向直隶

1900年6月

高潮:清政府招抚,

义和团控制京津

1900年8月

结束:中外联合镇压,义和团运动渐息

1901年义和团在中外联合绞杀下失败

这皇城遭劫已经够糟了,但城里的肆意杀戮更加残酷。那时拳民已经摘下了使他们有别于平民的红色衣饰,于是,普通老百姓就全都成了联军士兵乱开枪的靶子。

——[英]茱莉亚·博伊德《消逝在东交民巷的那些日子》

二、鲁莽的爱国-义和团运动

1、背景:

2、兴起:

以“扶清灭洋”为口号的反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县农村。

3、清政府政策:

“剿杀——安抚——剿杀”

失败原因:

①农民阶级自身局限性

②中外反动势力联合绞杀

4.结果:在中外势力联合镇压下失败。

5、评价:

①民族危机日益严重(根本原因)

②反洋教斗争的兴起(直接原因)

1

5.评价:

(1)积极性:具有强烈的反帝爱国倾向,它所展现的中国人民不畏强暴的牺牲精神,沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。

(2)局限性:存在明显的盲目排外行为;无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

材料一 还我江山还我权,刀山火海爷敢钻。哪怕皇上服了外,不杀洋人誓不完。 ——山东义和团民谣

材料二 男练义和拳,女练红灯照。砍倒电线杆,扒了火车道,烧了毛子楼,灭了耶稣教。 ——义和团揭帖

材料三 无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵四分之一也……故瓜分一事,实为下策。 ——瓦德西《拳乱笔记》

材料四 中国此后,仍须以华人治华,凡有意开通中国之人,应须小心谨慎,团匪之事即可取以为鉴。我英国亦不能以待印度之法待中国也。——英国外交官员布鲁克德立克在议会的演说

材料五 义和团仇视一切与洋人有关的东西,有用洋物者“必杀无赦,若纸烟,若小眼镜,甚至洋伞、洋袜,用者辄置极刑。曾有学士六人仓皇避乱,因身边随带铅笔一支,洋纸一张,途遇团匪搜出,乱刀并下,皆死非命。”甚至“一家有一枚火柴,而八口同戮者”…… 对维新派人士,义和团更是明言打杀,要“拆毁同文馆、大学堂等,所有师徒,均不饶放”。—【美】柯文《历史三调——作为事件、经历和神话的义和团》

性质:农民阶级自下而上的群众性反帝爱国运动

二、鲁莽的爱国-义和团运动

1、背景:

①根本原因:

②直接原因:

甲午战争后,列强掀起瓜分狂潮,民族危机空前严重。

外国教会势力在华猖獗,激起民愤。

2、兴起:

以“扶清灭洋”为口号的反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县农村。

3、清政府政策:

“剿杀——安抚——剿杀”

失败原因:

①农民阶级自身局限性

②中外反动势力联合绞杀

4.结果:在中外势力联合镇压下失败。

5、评价:

(1)积极性:具有强烈的反帝爱国倾向,它所展现的中国人民不畏强暴的牺牲精神,沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。

(2)局限性:存在明显的盲目排外行为;无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

性质:农民阶级自下而上的群众性反帝爱国运动

①主体:都是以农民为主的旧式农民运动;②斗争方式:都采用了暴力斗争的形式;③结果:都是在中外反动势力的联合镇压下失败;④作用:都不同程度地延缓了中国半殖民地的进程;⑤都暴露出农民阶级落后性一面。

太平天国运动(1851-1864年) 义和团运动(1898-1900年)

相同点

不同点 背景 鸦片战争后国内阶级矛盾空前激化 19世纪末民族危机严重

矛头 矛头主要指向清政府 矛头主要指向帝国主义

组织程度及发展 有统一的组织、领导,有革命纲领 无统一组织、领导和纲领

建立了政权、斗争时间长 未建立政权、斗争时间短

领导人表现出向西方学习的强烈愿望 盲目排外

启示:

由于阶级和时代的局限性,农民阶级不可能领导中国的民主革命取得胜利。

知识拓展:太平天国运动和义和团的异同

小结

【典例研析】萧功秦在《危机中的变革》一书谈到:“顽冥不化的权贵保守派在慈禧再次垂帘听政后,被推上了历史的前台,并进一步走向极端,他们所坚持的非理性的排外主义与朴素的民族主义相结合,导致了中国的一场历史浩劫。”这场“历史浩劫”( )

A.导致中国开始沦为半殖民地国家

B.诱发洋务派开展自强求富运动

C.刺激维新派掀起了救亡图存运动

D.致使清政府主权几乎丧失殆尽

题干中提到的“顽冥不化的权贵保守派”以及“非理性的排外主义”指的是义和团运动及其后果。义和团运动导致了八国联军侵华,最终签订了《辛丑条约》,使清政府的主权几乎丧失殆尽,D项正确;鸦片战争导致中国开始沦为半殖民地国家,排除A项;内忧外患诱发洋务派开展自强求富运动,排除B项;甲午中日战争失败刺激维新派掀起了救亡图存运动,排除C项。故选D项。

D

三、庚子国变:八国联军侵华

1、背景

①根本原因:

②直接原因:

列强为了维护在华利益,瓜分中国。

镇压义和团运动

2、经过:

1900年6月战争爆发

联军在廊坊、天津遭到义和团和清军爱国官兵的英勇打击

7、8月相继占领天津、北京

慈禧出逃,下令清军镇压义和团,并与侵略者“议和”

天朝五百年不可冒犯的神圣,在两秒钟里就被洋鬼子亵渎了。

——[英]阿诺德·H.S.兰道《中国与协约国》

八国联军在紫禁城举行阅兵式

皇城之内,杀戮更惨,逢人即发枪毙之,常有十数人一户者,拉出以连环枪杀之。以致横尸满地,弃物塞途,人皆踏尸而行;城里居民百家之中,所全不过十室,街巷尸首堆积如山。

——杨典浩《庚子大事记》

联军占领北京后,曾特许军队公开抢劫三日,其后更继以私人抢劫……所有中国此次所受毁损及抢劫之损失,其详数将永远不能查出,但为数必极重大无疑。 ——八国联军统帅瓦德西给德皇的报告

东南互保:

义和团运动兴起后,英国深恐波及其势力范围——长江流域,便策动两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强合作,1900年达成“东南互保”协议,规定上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各省督抚保护,双方互不侵犯。“东南互保”是清末地方实力派首次公然反抗清政府,此事件使南方大部分地区得以免于义和团之乱及八国联军战乱的波及,也严重动摇了清政府的统治。

东南互保的这种两重性,使它对当时的中国社会产生过两重影响。一方面它压抑了南方地区的反帝运动,另一方面它又阻止了八国联军的南下蹂躏;一方面它免除了列强在扑杀北方义和团时的南顾之忧,另一方面它又使战胜之后的列强在处置中国时不能不正视驻守东南的几十万军队。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

实质:中央权威式微,地方势力扩张

影响:

①抑制了南方的反帝运动;

②一定程度上保护了南方社会生产力;

③严重动摇清政府统治的根基。

展(8mins)

三、庚子国变:八国联军侵华

三、庚子国变:八国联军侵华

1、背景

①根本原因:

②直接原因:

列强为了维护在华利益,瓜分中国。

镇压义和团运动

2、经过:

3、结果:

1901年签订《辛丑条约》

1901年9月7日清政府与德、俄、英、法等十一个帝国主义国家签订了空前丧权辱国的《辛丑条约》。这就是李鸿章和庆亲王奕劻代表清政府与各国列强签约时的情景。

本年夏间,拳匪构乱,开衅友邦。朕奉慈驾西巡,京师云扰。迭命庆亲王奕劻、大学士李鸿章作为全权大臣,便宜行事,与各国使臣止兵议款。……量中华之物力,结与国之欢心。

——上谕(1901年2月14日)

项目 主 要 内 容 主要危害

惩办 惩办“首祸诸臣”,涉及中央和地方大臣百余人

赔款 向各国赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计约9.82亿两 加重了中国人民负担,使中国税收受到列强控制

划界 将北京东交民巷划定为使馆区,中国人不得居住, 各国可派兵驻守 “使馆界”成为“国中之国”,成为列强策划侵略中国的大本营

驻军 拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台,各国可在自北京至山海关沿铁路地区驻军 清朝腹地京津至山海关广大地区,置于列强武装控制之下

双禁 禁止华北科举考试5年;禁止中国人成立或加入任何反帝性质的组织/“与诸国仇敌之会”等 清政府沦为“洋人的朝廷”

标志着清政府成为帝国主义统治中国的工具

《辛丑条约》的内容及影响

画面中那个身带血迹、瘦弱并颤抖着的人代表的是当时受尽欺凌的中国人。他正被众多不平等条约扎得像个木乃伊。

清政府就像列强手中的扯线木偶一样,逐步成为侵略者统治中国的工具。

三、庚子国变:八国联军侵华

1、背景

①根本原因:

②直接原因:

列强为了维护在华利益,瓜分中国。

镇压义和团运动

2、经过:

3、结果:

1901年签订《辛丑条约》

4、评价:

①《辛丑条约》是近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约;

②巨额赔款加剧了中国的贫困和经济衰败。

③外国军队驻扎于中国战略要地,严重破坏了中国的主权完整

④“使馆界”实际成为 “国中之国”

⑤《辛丑条约》的签立标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会。

1

战争 鸦片战争 第二次鸦片战争 中日甲午战争 八国联军侵华

时间 1840-1842 1856-1860 1894-1895 1900

目的 打开中国市场 进一步打开中国市场 日本对外扩张,为其资本主义发展开辟道路 维护在华利益;瓜分中国

国家 英国 英国、法国 日本 英法美俄德意日奥

条约 《南京条约》 《天津条约》 《北京条约》 《马关条约》 《辛丑条约》

影响

开始沦为半殖民地半封建社会

半殖民地化程度进一步加深

半殖民地化程度大大加深

完全沦为半殖民地半封建社会

总结:中国半殖民地半封建社会形成的历程

中国数年以前,仁人志士之所奔走所呼号,则曰改革而已。比年外患日益剧,内腐日益甚,民智程度亦渐增进,浸润于达哲之理想,逼迫于世界之大势,于是咸知非变革不足以救中国。其所谓变革云者,即英语 Revolution之义也。

—— 梁启超《释革》

知识结构

小结

近代前期的侵略史、抗争史、探索史

侵略史

抗争史

探索史

1840

1842

1856

1860

1883

1885

1894

1895

19C末

1900

1901

鸦片战争

二鸦战争

中法战争

甲午战争

瓜分狂潮

八国联军

1841三元里

1898-1901义和团

1875—82 收复新疆

关天培等爱国将领

1885.3镇南关

邓世昌等民族英雄

四五十S

林则徐魏源

师夷长技以制夷

1851-64

太平天国

1861-1894

洋务派

中体西用

1898

维新变法

君主立宪

【典例研析】(2024·湖北高考·6)近代中国第一代外交官郭嵩焘等多是传统科举出身,不谙外语,了解西方有限;第二代外交官陆征祥等基本出身于同文馆、广方言馆等,外语能力尚可,相对了解西方;第三代外交官顾维钧等基本都有海外留学经历,外语娴熟,非常了解西方。这种演变( )

A.受益于民主革命思想的深化 B.促成近代中外关系的平等

C.体现中国外交的近代化趋向 D.适应晚清政治体制的变革

【解析】材料提及近代中国后一代外交官比前一代的外语水平强,对西方了解程度深,体现了近代中国与世界联系日益密切,中国近代化趋势加强,故选C项;第一代到第二代外交官受益于晚清洋务运动,排除A项;“平等”不合史实,近代中国外交受控于西方列强,处于被宰割地位,排除B项;第三代外交官顾维钧等的外交活动主要在民国时期,清朝已经灭亡,排除D项。

C

1、列强发动八国联军侵华战争的目的就是想瓜分中国,而清政府的腐朽统治也是实行瓜分的有利时机,但在《辛丑条约》中却没有割地等相关条款。这说明( )

A、义和团运动取得了一定成效 B、列强“以华制华”方针失效

C、列强最大化维护在华利益 D、中国民族危机逐渐趋于缓和

2、1900年6月,清政府向英美等十一国同时宣战。当时宣战诏书下至各地方时,邮政大臣盛宣怀下令各地电信局将清廷召集义和闭民及宣战的诏书扣押。两广总督李鸿章覆电北京“此乱命也,粤不奉诏”。此后,湖广总督张之洞提议:一旦北京不保,公举李鸿章任中国大总统以主持大局。材料说明( )

A、张之洞主张推行总统制 B、李鸿章支持反淸斗争

C、晚清中央集权受到挑战 D、列强入侵,民族危机加深

A

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进