2025年秋季高一新生入学历史考试(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年秋季高一新生入学历史考试(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 65.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-26 14:33:11 | ||

图片预览

文档简介

2025届高一新生入学模拟考(原卷版)

历 史 试 题(16+4)

第一部分(选择题部分48分)

一、选择题(每道题只有一个正确答案,每题3分,16小题,共48分)

1.陶寺遗址是中国黄河中游地区以龙山文化类型为主的遗址,确切年代为公元前2300年至公元前1900年之间,在发掘过程中,发现了规模空前的城址和气势恢宏的宫殿,根据发掘的成果来看,陶寺社会贫富分化悬殊,形成了特权阶层。据此可知,当时

A.已具备国家的初始形态 B.开始产生贫富差别

C.进入奴隶社会鼎盛时期 D.已进入传统农耕社会

2.史学家吕思勉在《中国制度史》中把中国历史划分为三个时代:部落时代、封建时代、郡县时代。其中构成“封建时代”的主要制度有( )

A. 分封制和宗法制 B. 三公九卿制

C. 君主专制中央集权制 D. 三省六部制

3、在西周的金文记载中已经有“戎”“夷”之称。“华夏”各国间存在纷争,但无论各国关系多么敌对,它们并不称呼对方为“戎”““夷”。这一现象反映了先秦时期

A.实现国家统一成为社会的共识 B.民族和文化认同观念已经出现

C.农耕文明与游牧文明冲突剧烈 D.血缘成为维系政治认同的纽带

4.战国时期,由于社会经济、阶级关系的急剧变化,新兴地主阶级在各国相继夺取政权。频繁的战争促使各国政治家在政治、经济和军事等方面进行一系列的改革。这一局面的出现说明

A. 民族交融不断深入 B.分封制退出历史舞台

C.社会转型趋势明显 D.争霸战争进一步加剧

5.中国近现代史学先驱柳翼谋评价秦始皇:“盖秦政称皇帝之年,实前此二千数百年之结局,亦为后此二千数百年之起点,不可谓非历史一大关键”。这一评价主要是基于秦始皇

A.建立了统一的中央集权国家 B.修筑长城维护边疆稳定

C.首创郡县制加强对地方管理 D.焚书坑儒强化思想控制

6.汉初,随着黄老政治的推行,汉律大体沿着轻刑的方向不断修改,如惠帝除挟书律,高后除三族罪和妖言令,文帝除收孥相坐律令和处以族灭之刑的诽谤妖言罪。汉武帝时期,汉朝的法律又转向严密苛酷。这一转向

A.吸取了秦朝灭亡的历史教训 B.标志着法律体系日益规范

C. 表明法家思想成为社会主流 D.基于加强大一统统治需要

7.魏晋南北朝时期,“宋齐梁陈诸君,则无论贤否,皆威福自专,不肯假权于大臣”。后赵太子“使文武皆跪立”,成汉之主李寿“人有小过,辄杀以立威”。这些史料可用于说明当时

A.君主专制的强化 B.分裂走向统一的趋势

C. 政治发展不均衡 D.中枢机构的权力变化

8.“岁举孝廉”是察举制的主要内容之一,无论官民,只要符合察举的德行标准,便可以

被举为孝廉。有学者表示,虽然一开始孝廉未举出什么杰出人物,但“就制度的本身说来,却开中国选举制度数千年坚固的基础”。该学者重在说明,察举制

A.符合休养生息的需要 B.减轻了酷吏的危害性

C.具有一定划时代影响 D.使儒家思想得到尊崇

9.在唐代长安的皇宫中,精美的唐三彩摆件随处可见;在王公贵族的墓葬里,众多唐三彩俑庄重伫立;此外,唐三彩还常常被作为珍贵礼物馈赠给外国使节。这说明唐三彩( )

A. 主要用于对外文化交流方面 B. 仅在皇室和贵族中使用

C. 在政治生活中具有重要价值 D. 是唐代艺术的最高成就

10.《清实录》记载,乾隆六年全国人口总数为1.43亿,到乾隆五十九年,人口增长至3.13亿。《清实录》采取的纪年方式是( )

A. 年号 B. 庙号

C. 谥号 D. 公元

11.1840年,英国东印度公司向中国走私鸦片时,宣称“自由贸易是上帝赋予文明国家的权利”。但同年该公司在孟加拉地区强制推广鸦片种植,垄断稻米贸易,导致大饥荒,造成百万人死亡。这揭示英国( )

A.以自由贸易彰显制度优势 B.凭军事实力建立贸易霸权

C.借文明旗号实施经济掠夺 D.用宗教思想转移社会矛盾

11.洋务运动时期,中国建立了第一批采用机器生产的兵工厂、造船厂、纺织厂等,铺设了第一条铁路,创建了第一支海军舰队。这体现了洋务运动( )

A.摆脱了对外技术的依赖 B.开启了中国早期现代化

C.实现了富国强兵的目标 D.构建了完整的交通体系

12.某学者在论述《天朝田亩制度》时指出:“此等理想之下,土地田亩不为私有,金钱不许私藏,故贮藏银十两金一两者,为私藏犯法,需处罚。”据此可知,该学者( )

A.肯定制度的进步意义 B.认为制度内容难以实施

C.抨击制度的严苛处罚 D.认识到制度中的革命性

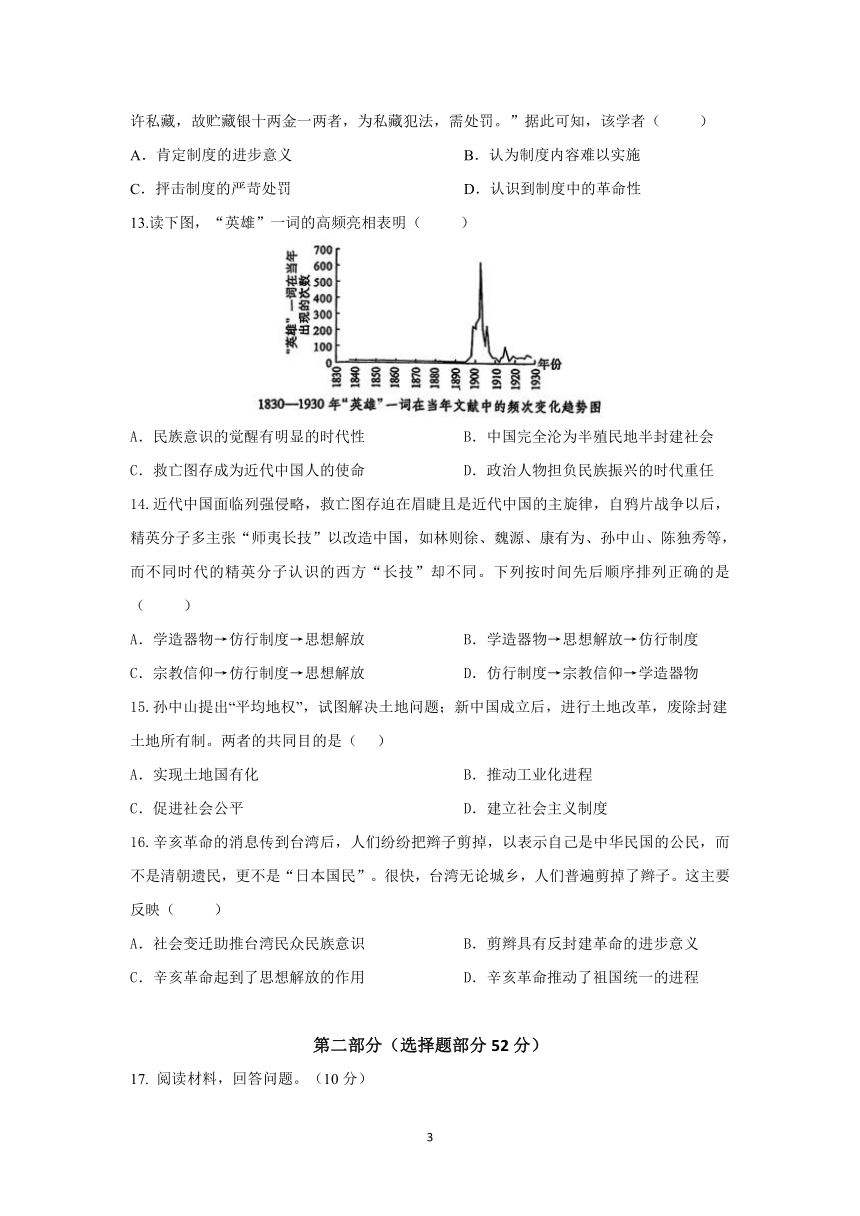

13.读下图,“英雄”一词的高频亮相表明( )

A.民族意识的觉醒有明显的时代性 B.中国完全沦为半殖民地半封建社会

C.救亡图存成为近代中国人的使命 D.政治人物担负民族振兴的时代重任

14.近代中国面临列强侵略,救亡图存迫在眉睫且是近代中国的主旋律,自鸦片战争以后,精英分子多主张“师夷长技”以改造中国,如林则徐、魏源、康有为、孙中山、陈独秀等,而不同时代的精英分子认识的西方“长技”却不同。下列按时间先后顺序排列正确的是( )

A.学造器物→仿行制度→思想解放 B.学造器物→思想解放→仿行制度

C.宗教信仰→仿行制度→思想解放 D.仿行制度→宗教信仰→学造器物

15.孙中山提出“平均地权”,试图解决土地问题;新中国成立后,进行土地改革,废除封建土地所有制。两者的共同目的是( )

A.实现土地国有化 B.推动工业化进程

C.促进社会公平 D.建立社会主义制度

16.辛亥革命的消息传到台湾后,人们纷纷把辫子剪掉,以表示自己是中华民国的公民,而不是清朝遗民,更不是“日本国民”。很快,台湾无论城乡,人们普遍剪掉了辫子。这主要反映( )

A.社会变迁助推台湾民众民族意识 B.剪辫具有反封建革命的进步意义

C.辛亥革命起到了思想解放的作用 D.辛亥革命推动了祖国统一的进程

第二部分(选择题部分52分)

17. 阅读材料,回答问题。(10分)

材料 商鞅和他的家族消失了,秦国却并没有废除商鞅实行的新法,这究竟是为什么呢?要想开清这个问题,首先要看商鞅新法都有哪些内容。变法第一阶段的内容主要有两条:鼓励耕织,以生产粮食布名多少为标准,超出规定的,可以免除其自身的徭役:奖励军功,以在前线斩荻敌人首级多少来计算,按照军功大小投子不同爵位和田宅。贵族凡是没有立军功的就不再有爵位,同时不能享受特权。变法第二阶段的内容主要也是两条:实行郡县制,把全国划分为31个县,官员由中央政府直接任命:废除井田制,承认土地私有制,允许自由买卖,鼓励开垦荒地,平街赋税。

——摘编自李燕子《秦惠王杀了商鞅为什么不废除商鞅变法的内容?》

(1)根据材料,归纳商鞅变法的主要内容。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括商鞅变法的特点并分析秦国没有废除商鞅新法的原因。(6分)

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料 我国历史上的国家治理框架(部分)

大一统的一元行政 “要在中央”、国家统一是我国古代大一统国家治理理念和治理体系的关键要素。

选贤任能 选用统治阶级所需要的人才是国家治理能力高低的关键。

“治安中国”与“华夷一家” 边疆与民族能否得到治理,是大一统国家能否安定的重要因素。

--摘编自卜宪群《我国历史上的国家治理》

围绕上述材料中内容,选取中国古代史的一个时期(先秦到唐朝),就该时期的国家治理提出自己的观点,并结合所学知识展开论述。(要求:观点正确,史论结合,表述清晰。)

19、阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。炮声震动了中国,也震撼了亚洲。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。……英国兵轮鼓浪而来,由沿海入长江,撞倒了堡垒一壁。……结果是“华夷抗礼静海寺,俨然白犬丹鸡盟”,随后,“夷人中流鼓掌去,三月长江断行旅”。鸦片战争不仅是英国对中国的胜利,而且是先进的西方对古老东方的胜利。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 是役(甲午战争)后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。——摘编自杨松等编《中国近代史资料选编》

(1)材料一中“界碑”“先进的西方对古老东方的胜利”的含义分别是什么?(4分)

(2)结合材料二及所学知识,概括甲午中日战争对中国造成的影响。(8分)

(3)面对材料二中“中国乃不国矣”的状况,资产阶级维新派做了怎样的努力?这次努力对中国有怎样的影响?(4分)

20、阅读材料,完成下列要求。(11分)

材料一 《中华民国临时约法》树立了“国民全体”作为“国家主权”拥有者的崇高地位, 废除了绝对的不受任何限制的最高权力, 是革命党人将权力关进牢笼的一次勇敢的、大胆的尝试。

——杨天石《帝制的终结》

材料二 辛亥革命不但是一次政治革命,也是一次文化革命,一次资产阶级新文化反对封建阶级旧文化的革命。辛亥革命后,服饰纷呈,西装东装、汉服满服,应有尽有。民国政府成立之后,大力推行“剪辫易服”“废止缠足”等法令,传统的婚姻习俗和社交礼仪也发生改变。在教育方面,平民教育、美感教育、科学教育等各种教育思潮此起彼伏,教育逐渐走向现代化和科学化。

——摘编自冉婷《辛亥革命与中国社会发展的新模式探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出为了尝试“将权力关进牢笼”,《中华民国临时约法》作出了哪些规定?并分析《中华民国临时约法》颁布的历史意义。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明“辛亥革命不但是一场政治革命也是一场文化革命”。(4分)

参考答案

1 2 3 4 5 6 7 8

A A B C B D A C

9 10 11 12 13 14 15 16

C A C B B A C A

17.【答案】(1)主要内容:鼓励耕织;奖励军功;实行郡县制;废除井田制,承认土地私有制。 (4点4分)

(2)特点:除旧布新;措施全面,具有彻底性;影响深远。(2点2分)

原因:新法中“法治”“实行郡县制”等举措有利于加强专制主义中央集权;新法中“鼓励耕织"等举措既有利于推动农业的发展,也得到了广大农民阶级的支持;新法中“奖励军功”等举措削弱了旧贵族势力,有利于增强军队的战斗力;新法中“废井田,开阡陌”等举措代表了新兴地主阶级的利益,有利于扩大统治基础。(任答2点4分)

18.【答案】示例一

观点:西汉加强巩固大一统措施。(2分)

论述:西汉时期,国力强盛,消除了地方势力,实现了国家的统一;西汉初年推行郡国并行制,在西汉初年起到了维护中央集权的作用,但随着时代的发展,王国问题突出,汉武帝颁布推恩令逐步解决王国问题,加强了中央集权;同时汉武帝实行内外朝制度,削弱相权,加强了君主权力,推行察举制,刺史制度,有效地加强了专制主义中央集权;在思想上实行罢黜百家,独尊儒术,实现了文化的统一,有利于维护自身统治。在边疆问题上,西汉时期设置西域都护,对西域地区采取军事管辖,扩大了汉的版图。(三点9分)

总之,汉武帝采取一系列措施巩固了大一统的局面。(1分)

示例二

观点:唐朝通过多种举措实现了有效的国家治理,推动盛世局面出现。

论述:唐朝时期,政治上强化大一统行政:唐朝前期实行三省六部制,三省相互分工又相互制衡,提高了行政效率,同时加强了中央集权,保证了中央对地方的有效控制,有利于国家政令的统一推行,维护了大一统局面。地方上,在州县两级制基础上,设道作为监察区,加强对地方官员的监督,保障了中央对地方治理的有效性。人才选拔上,选贤任能,完善科举制度,通过分科考试选拔人才,打破门第限制,为国家选拔了大量有才能的官员。这些人才来自不同阶层,具备较高的文化素养和治理能力,如狄仁杰、姚崇、宋璟等,他们为唐朝的政治清明、经济发展贡献了力量。民族治理上“华夷一家”,唐朝统治者推行较为开明的民族政策,被尊称为”天可汗”。在边疆地区,通过设立都护府、都督府等机构进行管理,如安西都护府、北庭都护府等,有效管辖边疆地区。同时,采取和亲、册封等方式加强与少数民族的联系,文成公主入藏促进了汉藏民族的友好交流与融合,有利于边疆地区的稳定,为国家的安定和发展创造了良好的外部环境。

综上所述,唐朝在政治、人才选拔、民族治理等方面采取的有效措施,实现了国家的有效治理,铸就了大唐盛世的辉煌。

19.【答案】(1)界碑:《南京条约》的签订,使中国开始沦为半殖民地半封建社会先进的西方对古老东方的胜利:资本主义对封建主义的胜利(工业文明对农业文明的胜利)(4分)

(2)大大加深了中国社会的半殖民地化程度;证明了洋务运动的破产;引发了列强瓜分中国的狂潮;促进了中华民族的觉醒;推动了救亡图存运动。(四点8分)

(3)努力:戊成维新运动影响:一定程度上冲击了旧式官僚体制;推动了中国民族资本主义的发展;促进了新思想的传播,起到了思想启蒙的作用(4分)

20.【答案】(1)规定:主权属于全体国民;国民自由平等;责任内阁制;三权分立。 (任三点3分)

意义:是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件;是中国法制史上的里程碑;具有反对封建专制制度的进步意义。(任二点4分)

(2)依据:辛亥革命推翻了清王朝统治(结束了君主专制制度)建立共和政体,可说是一次政治革命;辛亥革命传播了民主共和理念,促使思想文化和社会习俗等发生新变化,可说又是一次文化革命”。(其他答案言之有理可酌情给分)(4分)

历 史 试 题(16+4)

第一部分(选择题部分48分)

一、选择题(每道题只有一个正确答案,每题3分,16小题,共48分)

1.陶寺遗址是中国黄河中游地区以龙山文化类型为主的遗址,确切年代为公元前2300年至公元前1900年之间,在发掘过程中,发现了规模空前的城址和气势恢宏的宫殿,根据发掘的成果来看,陶寺社会贫富分化悬殊,形成了特权阶层。据此可知,当时

A.已具备国家的初始形态 B.开始产生贫富差别

C.进入奴隶社会鼎盛时期 D.已进入传统农耕社会

2.史学家吕思勉在《中国制度史》中把中国历史划分为三个时代:部落时代、封建时代、郡县时代。其中构成“封建时代”的主要制度有( )

A. 分封制和宗法制 B. 三公九卿制

C. 君主专制中央集权制 D. 三省六部制

3、在西周的金文记载中已经有“戎”“夷”之称。“华夏”各国间存在纷争,但无论各国关系多么敌对,它们并不称呼对方为“戎”““夷”。这一现象反映了先秦时期

A.实现国家统一成为社会的共识 B.民族和文化认同观念已经出现

C.农耕文明与游牧文明冲突剧烈 D.血缘成为维系政治认同的纽带

4.战国时期,由于社会经济、阶级关系的急剧变化,新兴地主阶级在各国相继夺取政权。频繁的战争促使各国政治家在政治、经济和军事等方面进行一系列的改革。这一局面的出现说明

A. 民族交融不断深入 B.分封制退出历史舞台

C.社会转型趋势明显 D.争霸战争进一步加剧

5.中国近现代史学先驱柳翼谋评价秦始皇:“盖秦政称皇帝之年,实前此二千数百年之结局,亦为后此二千数百年之起点,不可谓非历史一大关键”。这一评价主要是基于秦始皇

A.建立了统一的中央集权国家 B.修筑长城维护边疆稳定

C.首创郡县制加强对地方管理 D.焚书坑儒强化思想控制

6.汉初,随着黄老政治的推行,汉律大体沿着轻刑的方向不断修改,如惠帝除挟书律,高后除三族罪和妖言令,文帝除收孥相坐律令和处以族灭之刑的诽谤妖言罪。汉武帝时期,汉朝的法律又转向严密苛酷。这一转向

A.吸取了秦朝灭亡的历史教训 B.标志着法律体系日益规范

C. 表明法家思想成为社会主流 D.基于加强大一统统治需要

7.魏晋南北朝时期,“宋齐梁陈诸君,则无论贤否,皆威福自专,不肯假权于大臣”。后赵太子“使文武皆跪立”,成汉之主李寿“人有小过,辄杀以立威”。这些史料可用于说明当时

A.君主专制的强化 B.分裂走向统一的趋势

C. 政治发展不均衡 D.中枢机构的权力变化

8.“岁举孝廉”是察举制的主要内容之一,无论官民,只要符合察举的德行标准,便可以

被举为孝廉。有学者表示,虽然一开始孝廉未举出什么杰出人物,但“就制度的本身说来,却开中国选举制度数千年坚固的基础”。该学者重在说明,察举制

A.符合休养生息的需要 B.减轻了酷吏的危害性

C.具有一定划时代影响 D.使儒家思想得到尊崇

9.在唐代长安的皇宫中,精美的唐三彩摆件随处可见;在王公贵族的墓葬里,众多唐三彩俑庄重伫立;此外,唐三彩还常常被作为珍贵礼物馈赠给外国使节。这说明唐三彩( )

A. 主要用于对外文化交流方面 B. 仅在皇室和贵族中使用

C. 在政治生活中具有重要价值 D. 是唐代艺术的最高成就

10.《清实录》记载,乾隆六年全国人口总数为1.43亿,到乾隆五十九年,人口增长至3.13亿。《清实录》采取的纪年方式是( )

A. 年号 B. 庙号

C. 谥号 D. 公元

11.1840年,英国东印度公司向中国走私鸦片时,宣称“自由贸易是上帝赋予文明国家的权利”。但同年该公司在孟加拉地区强制推广鸦片种植,垄断稻米贸易,导致大饥荒,造成百万人死亡。这揭示英国( )

A.以自由贸易彰显制度优势 B.凭军事实力建立贸易霸权

C.借文明旗号实施经济掠夺 D.用宗教思想转移社会矛盾

11.洋务运动时期,中国建立了第一批采用机器生产的兵工厂、造船厂、纺织厂等,铺设了第一条铁路,创建了第一支海军舰队。这体现了洋务运动( )

A.摆脱了对外技术的依赖 B.开启了中国早期现代化

C.实现了富国强兵的目标 D.构建了完整的交通体系

12.某学者在论述《天朝田亩制度》时指出:“此等理想之下,土地田亩不为私有,金钱不许私藏,故贮藏银十两金一两者,为私藏犯法,需处罚。”据此可知,该学者( )

A.肯定制度的进步意义 B.认为制度内容难以实施

C.抨击制度的严苛处罚 D.认识到制度中的革命性

13.读下图,“英雄”一词的高频亮相表明( )

A.民族意识的觉醒有明显的时代性 B.中国完全沦为半殖民地半封建社会

C.救亡图存成为近代中国人的使命 D.政治人物担负民族振兴的时代重任

14.近代中国面临列强侵略,救亡图存迫在眉睫且是近代中国的主旋律,自鸦片战争以后,精英分子多主张“师夷长技”以改造中国,如林则徐、魏源、康有为、孙中山、陈独秀等,而不同时代的精英分子认识的西方“长技”却不同。下列按时间先后顺序排列正确的是( )

A.学造器物→仿行制度→思想解放 B.学造器物→思想解放→仿行制度

C.宗教信仰→仿行制度→思想解放 D.仿行制度→宗教信仰→学造器物

15.孙中山提出“平均地权”,试图解决土地问题;新中国成立后,进行土地改革,废除封建土地所有制。两者的共同目的是( )

A.实现土地国有化 B.推动工业化进程

C.促进社会公平 D.建立社会主义制度

16.辛亥革命的消息传到台湾后,人们纷纷把辫子剪掉,以表示自己是中华民国的公民,而不是清朝遗民,更不是“日本国民”。很快,台湾无论城乡,人们普遍剪掉了辫子。这主要反映( )

A.社会变迁助推台湾民众民族意识 B.剪辫具有反封建革命的进步意义

C.辛亥革命起到了思想解放的作用 D.辛亥革命推动了祖国统一的进程

第二部分(选择题部分52分)

17. 阅读材料,回答问题。(10分)

材料 商鞅和他的家族消失了,秦国却并没有废除商鞅实行的新法,这究竟是为什么呢?要想开清这个问题,首先要看商鞅新法都有哪些内容。变法第一阶段的内容主要有两条:鼓励耕织,以生产粮食布名多少为标准,超出规定的,可以免除其自身的徭役:奖励军功,以在前线斩荻敌人首级多少来计算,按照军功大小投子不同爵位和田宅。贵族凡是没有立军功的就不再有爵位,同时不能享受特权。变法第二阶段的内容主要也是两条:实行郡县制,把全国划分为31个县,官员由中央政府直接任命:废除井田制,承认土地私有制,允许自由买卖,鼓励开垦荒地,平街赋税。

——摘编自李燕子《秦惠王杀了商鞅为什么不废除商鞅变法的内容?》

(1)根据材料,归纳商鞅变法的主要内容。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括商鞅变法的特点并分析秦国没有废除商鞅新法的原因。(6分)

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料 我国历史上的国家治理框架(部分)

大一统的一元行政 “要在中央”、国家统一是我国古代大一统国家治理理念和治理体系的关键要素。

选贤任能 选用统治阶级所需要的人才是国家治理能力高低的关键。

“治安中国”与“华夷一家” 边疆与民族能否得到治理,是大一统国家能否安定的重要因素。

--摘编自卜宪群《我国历史上的国家治理》

围绕上述材料中内容,选取中国古代史的一个时期(先秦到唐朝),就该时期的国家治理提出自己的观点,并结合所学知识展开论述。(要求:观点正确,史论结合,表述清晰。)

19、阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。炮声震动了中国,也震撼了亚洲。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。……英国兵轮鼓浪而来,由沿海入长江,撞倒了堡垒一壁。……结果是“华夷抗礼静海寺,俨然白犬丹鸡盟”,随后,“夷人中流鼓掌去,三月长江断行旅”。鸦片战争不仅是英国对中国的胜利,而且是先进的西方对古老东方的胜利。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 是役(甲午战争)后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。——摘编自杨松等编《中国近代史资料选编》

(1)材料一中“界碑”“先进的西方对古老东方的胜利”的含义分别是什么?(4分)

(2)结合材料二及所学知识,概括甲午中日战争对中国造成的影响。(8分)

(3)面对材料二中“中国乃不国矣”的状况,资产阶级维新派做了怎样的努力?这次努力对中国有怎样的影响?(4分)

20、阅读材料,完成下列要求。(11分)

材料一 《中华民国临时约法》树立了“国民全体”作为“国家主权”拥有者的崇高地位, 废除了绝对的不受任何限制的最高权力, 是革命党人将权力关进牢笼的一次勇敢的、大胆的尝试。

——杨天石《帝制的终结》

材料二 辛亥革命不但是一次政治革命,也是一次文化革命,一次资产阶级新文化反对封建阶级旧文化的革命。辛亥革命后,服饰纷呈,西装东装、汉服满服,应有尽有。民国政府成立之后,大力推行“剪辫易服”“废止缠足”等法令,传统的婚姻习俗和社交礼仪也发生改变。在教育方面,平民教育、美感教育、科学教育等各种教育思潮此起彼伏,教育逐渐走向现代化和科学化。

——摘编自冉婷《辛亥革命与中国社会发展的新模式探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出为了尝试“将权力关进牢笼”,《中华民国临时约法》作出了哪些规定?并分析《中华民国临时约法》颁布的历史意义。(7分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明“辛亥革命不但是一场政治革命也是一场文化革命”。(4分)

参考答案

1 2 3 4 5 6 7 8

A A B C B D A C

9 10 11 12 13 14 15 16

C A C B B A C A

17.【答案】(1)主要内容:鼓励耕织;奖励军功;实行郡县制;废除井田制,承认土地私有制。 (4点4分)

(2)特点:除旧布新;措施全面,具有彻底性;影响深远。(2点2分)

原因:新法中“法治”“实行郡县制”等举措有利于加强专制主义中央集权;新法中“鼓励耕织"等举措既有利于推动农业的发展,也得到了广大农民阶级的支持;新法中“奖励军功”等举措削弱了旧贵族势力,有利于增强军队的战斗力;新法中“废井田,开阡陌”等举措代表了新兴地主阶级的利益,有利于扩大统治基础。(任答2点4分)

18.【答案】示例一

观点:西汉加强巩固大一统措施。(2分)

论述:西汉时期,国力强盛,消除了地方势力,实现了国家的统一;西汉初年推行郡国并行制,在西汉初年起到了维护中央集权的作用,但随着时代的发展,王国问题突出,汉武帝颁布推恩令逐步解决王国问题,加强了中央集权;同时汉武帝实行内外朝制度,削弱相权,加强了君主权力,推行察举制,刺史制度,有效地加强了专制主义中央集权;在思想上实行罢黜百家,独尊儒术,实现了文化的统一,有利于维护自身统治。在边疆问题上,西汉时期设置西域都护,对西域地区采取军事管辖,扩大了汉的版图。(三点9分)

总之,汉武帝采取一系列措施巩固了大一统的局面。(1分)

示例二

观点:唐朝通过多种举措实现了有效的国家治理,推动盛世局面出现。

论述:唐朝时期,政治上强化大一统行政:唐朝前期实行三省六部制,三省相互分工又相互制衡,提高了行政效率,同时加强了中央集权,保证了中央对地方的有效控制,有利于国家政令的统一推行,维护了大一统局面。地方上,在州县两级制基础上,设道作为监察区,加强对地方官员的监督,保障了中央对地方治理的有效性。人才选拔上,选贤任能,完善科举制度,通过分科考试选拔人才,打破门第限制,为国家选拔了大量有才能的官员。这些人才来自不同阶层,具备较高的文化素养和治理能力,如狄仁杰、姚崇、宋璟等,他们为唐朝的政治清明、经济发展贡献了力量。民族治理上“华夷一家”,唐朝统治者推行较为开明的民族政策,被尊称为”天可汗”。在边疆地区,通过设立都护府、都督府等机构进行管理,如安西都护府、北庭都护府等,有效管辖边疆地区。同时,采取和亲、册封等方式加强与少数民族的联系,文成公主入藏促进了汉藏民族的友好交流与融合,有利于边疆地区的稳定,为国家的安定和发展创造了良好的外部环境。

综上所述,唐朝在政治、人才选拔、民族治理等方面采取的有效措施,实现了国家的有效治理,铸就了大唐盛世的辉煌。

19.【答案】(1)界碑:《南京条约》的签订,使中国开始沦为半殖民地半封建社会先进的西方对古老东方的胜利:资本主义对封建主义的胜利(工业文明对农业文明的胜利)(4分)

(2)大大加深了中国社会的半殖民地化程度;证明了洋务运动的破产;引发了列强瓜分中国的狂潮;促进了中华民族的觉醒;推动了救亡图存运动。(四点8分)

(3)努力:戊成维新运动影响:一定程度上冲击了旧式官僚体制;推动了中国民族资本主义的发展;促进了新思想的传播,起到了思想启蒙的作用(4分)

20.【答案】(1)规定:主权属于全体国民;国民自由平等;责任内阁制;三权分立。 (任三点3分)

意义:是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件;是中国法制史上的里程碑;具有反对封建专制制度的进步意义。(任二点4分)

(2)依据:辛亥革命推翻了清王朝统治(结束了君主专制制度)建立共和政体,可说是一次政治革命;辛亥革命传播了民主共和理念,促使思想文化和社会习俗等发生新变化,可说又是一次文化革命”。(其他答案言之有理可酌情给分)(4分)

同课章节目录