2.3 我国的地震、泥石流与滑坡 教案

图片预览

文档简介

2.3

我国的地震、泥石流与滑坡

教案

(湘教版选修5)

●课标要求

简述地震、泥石流与滑坡等地质灾害的产生机制与发生过程。

●课标解读

1.结合实例,使学生了解我国地震、泥石流、滑坡等地质灾害的基本特点和空间分布规律。

2.结合实例,使学生学会分析地震、泥石流、滑坡等地质灾害的形成原因(产生机制)。

●新课导入建议

同学们!还记得什么是地质作用吗?(学生回答后教师再引导)地质作用有些进行得十分缓慢,不容易被人们觉察,如海陆变迁。但有些就进行得非常迅速、激烈,如山崩、地震、火山喷发等,往往造成地质灾害,危及人民的生命财产。这就是我们今天要学习的内容

●教学流程设计

课前预习安排:①看教材P49~51填写[课前自主导学]中的“知识1、我国的地震灾害”并完成[思考交流]1;②看教材P52~55填写[自主预习]中的“知识2、我国的泥石流与滑坡灾害”并完成[思考交流]2。 步骤1:老师提问,检查预习效果。 步骤2:师生互动,完成“探究1”[问题导思]1、2、3。 步骤3:教师通过[图表活动解读]教材P51图2-17和[例1]的解读,讲解研析知识“我国地震灾害多发的原因”。 步骤4:教师指导学生完成[图表活动解读]中的[图表应用]检查学生对探究点的理解情况。

步骤7:完成[图表活动解读]中的[活动点拨]指导学生完成[课堂小结]进行知识的回顾和强化巩固。 步骤6:教师通过[例2]的解读,讲解研析知识“滑坡、泥石流的异同及形成机制”。 步骤5:师生互动,完成“探究2”[问题导思]1、2。

课 标 解 读

重 点 难 点

1.了解我国地质灾害的种类和主要特点。

2.掌握并理解我国地震灾害的基本特点、时空分布规律。

3.掌握并理解我国泥石流与滑坡灾害的形成原因以及地域空间的分布规律。

1.我国地震灾害的分布、成因。(重点)

2.滑坡、泥石流的分布、成因。(重难点)

我国的地震灾害

1.特点

(1)分布范围广。

(2)地震频率高,强度大。

(3)地震震源浅,危害大。

2.成因

(1)我国位于太平洋板块、亚欧板块和印度洋板块的交会处。

(2)地处环太平洋地震带和地中海—喜马拉雅地震带之间。

3.分布

1.1976年我国河北唐山发生了7.8级大地震,此次地震造成24.2万人丧生,40万余人受伤,整个唐山市受到毁灭性损害。我国唐山大地震灾情严重的主要原因是什么?

【提示】 自然原因:震级高,破坏性大;震中位于市区;地震发生时正值凌晨,地震突发,逃生机会少。人为原因:①与人口密度有关,唐山是百万人口以上的城市;②与建筑物的抗震系数有关,唐山的建筑物抗震系数小;③与人的防震意识有关。

我国的泥石流与滑坡灾害

1.泥石流灾害

(1)类型

泥石流类型

分布地区

形成原因

暴雨泥石流

我国西部和半湿润、半干旱地区气候过渡带的山地环境中

干旱季节的风化提供了大量的松散物质,湿润季节的降雨成为主要的激发因子

冰川泥石流

102°E以西的高原上

冰川融化沿坡流动形成

(2)分布

分界线:燕山—太行山—龙门山—邛崃山—大凉山—乌蒙山。

特点:西部呈带状或片状,东部呈零星分布。

(3)形成因素

自然因素:地形地貌、地质构造、水文气象、暴雨(决定性因素)等。

人为因素:乱砍滥伐森林、不当的开挖、堆积等。

2.滑坡灾害

(1)原因

内在因素:岩体或土体的性质、内部结构以及外表形态等。

外部因素:地下水活动、暴雨(主要外部因素)、地震、河流冲刷、人工爆破等。

(2)主要活动期:每年的6~8月。

(3)分布

界线

大致以大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山为界

差 异

东西差异

东部

较为稀疏

西部

较为密集,而秦岭—川西—滇西山地为极密集区

省际差异

频率最高的是四川省,其次是陕西、云南、甘肃、青海、贵州等省

2.水源在泥石流的形成过程中起何种作用?

【提示】 水源是泥石流的组成部分,又是泥石流的重要激发条件和搬运的动力来源。

我国的地震灾害

【问题导思】

1.为什么我国地震的发生频率较高?

【提示】 我国位于太平洋板块、亚欧板块和印度洋板块的交会处,处于世界两大地震带—环太平洋地震带和地中海—喜马拉雅地震带之间。

2.我国东南沿海多地震的原因是什么?

【提示】 位于亚欧板块与太平洋板块交界处附近。

3.喜马拉雅地震带的成因是什么?

【提示】 位于亚欧板块与印度洋板块的交界处。

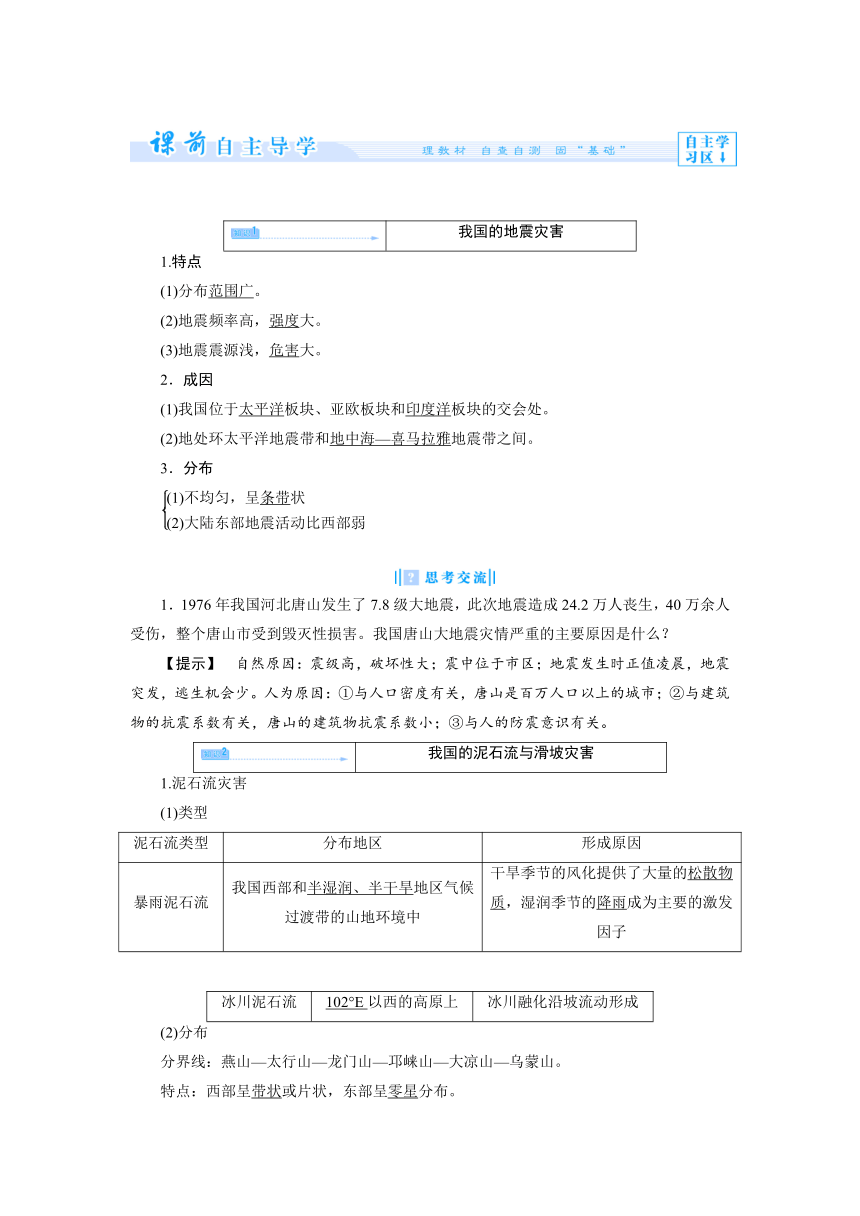

地震的形成、分布与板块构造有着密切的联系,中国的四个地震多发区、南北地震带都位于板块交界处或板块内部的构造断裂带。

2010年1月1日至12月30日,我国境内共发生5级以上地震28次,其中大陆地区17次,台湾地区11次。读“2010年1月1日至12月30日我国境内5级以上地震分布图”,完成下列各题。

(1)12月30日尼玛地震位于________地震带上,这里是________板块与________板块交界处。

(2)我国地震多发的主要原因是什么?

(3)从空间上看,2010年我国发生的5级以上地震有何分布特点?

(4)如果这么多地震发生在东部沿海地区,造成的危害将比目前________(大/小),为什么?

【思路点拨】 解答本题的关键:一是从图中提取我国境内5级以上地震的空间分布特点;二是掌握我国各地震带的成因。

【解析】 第(1)题,尼玛位于喜马拉雅山脉以北,属于喜马拉雅地震带,这里位于印度洋板块和亚欧板块交界处。第(2)题,可从我国所处的地质构造的角度归纳。第(3)题,“空间”是关键词,这28次地震大多数分布在西部地区。第(4)题,可从建筑物、人口和经济密度三个方面归纳。

【答案】 (1)喜马拉雅 印度洋 亚欧

(2)处在环太平洋地震带和地中海—喜马拉雅地震带两个世界最活跃的地震带上。

(3)西部多,东部少。

(4)大 东部地区建筑物、人口和经济密度远比西部地区大,因此带来的危害也严重。

我国的泥石流与滑坡灾害

【问题导思】

1.我国滑坡泥石流灾害多发的原因是什么?

【提示】 (1)我国山地面积广大,地势陡峻,地质构造复杂和上层岩性相对松软。

(2)多连续降雨、暴雨。

(3)植被破坏较为严重。

2.我国西南地区为什么滑坡、泥石流灾害严重?

【提示】 西南地区特殊的自然环境和人类不合理的活动,使该地区成为我国地质灾害多发地区,具体如下:

(1)地质构造复杂,构造运动强烈,多地震;

(2)地貌类型多变,地势起伏大,坡度较陡的山体多;

(3)降水集中,多暴雨;

(4)开垦、开矿、破坏植被。

1.列表比较滑坡、泥石流的相同点和不同点

相同点

不同点

①主要发生在山地地区 ②主要由重力作用形成,在一定坡度上,物质向下运动 ③人类活动可诱使其发生 ④破坏力极强 ⑤由外力作用导致 ⑥突发性

①运动物质的体积大小不同 ②泥石流形成必须有水的参与

2.正确认识泥石流的形成机制

3.认识滑坡的形成机制

(2013·威海质检)读我国地震和泥石流的分布图,回答下列问题。

(1)图示各种地质灾害中,危害最大的是________;它在我国多发的原因是__________;其分布特点是________,灾情分布特点是__________。

(2)图示各种地质灾害中,由外力作用引起的是________;它在我国分布广的原因是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(3)从图中看出我国主要地震带的分布与泥石流分布区有明显的相关性,试分析其原因。

【思路点拨】 解答本题的关键:一是掌握地震、泥石流灾害的成因;二是掌握地震灾害和泥石流灾害之间的关联性。

【解析】 本题综合考查我国地质灾害严重的原因、分布及自然灾害之间的关联性。第(1)题,我国由于特殊的地理位置,地质灾害频发,地震造成的危害最大,其规模是西部大于东部,但灾情却是东重西轻。第(2)题,地震、火山是由内力作用引起的,滑坡、泥石流是由外力作用引起的。第(3)题,地震多发区,往往引起断裂发育,岩石破碎,若暴雨集中,则很容易引发泥石流,我国西南地区就很典型。

【答案】 (1)地震 我国处在三大板块的交界处,地壳活动频繁,且处在两大地震带的交会处 西多东少 东重西轻

(2)泥石流 山地面积广,地形起伏大,地质构造复杂;夏季多暴雨;人类不合理的活动使地表结构破坏严重,上层岩性相对疏松

(3)地震频发使山体断裂发育,岩石破碎,风化严重,加之干湿季分明,暴雨集中,促使泥石流突发。

教材第51页图2-17我国地震带和主要地震震中分布

[图表展示]

[解图精要]

该图主要表示了我国地震的带状分布和点状分布及空间分布上的差异。从图中明显可以看出:

(1)无论是地震带还是发生过震级>7.0的地点西部都明显多于东部地区,说明东部地震活动比西部弱。

(2)图中共表明了我国13条地震带。

[图表应用]

(1)台湾省多地震的原因是什么?

提示:位于亚欧板块和太平洋板块的交界处,地壳活跃。

(2)西南地区发生地震后,需要防范的次生自然灾害有哪些?

提示:山体崩塌、滑坡、泥石流等。

教材第51页活动

1.【点拨】 认真读图即可得出答案。

【答案】 1.属于多地震的地区有:河北省、台湾省、新疆维吾尔自治区、云南省。

2.略

教材第53页活动

2.【点拨】 解答本题的关键是首先了解泥石流形成所需条件,再结合文字材料,即可得出答案。

【答案】 1.泥石流暴发前的征兆:狂风、大雨、山鸣等。

2.泥石流形成的条件:大量的松散地表物质、暴雨、

陡峭的沟谷。

3.泥石流是山区暴发的特殊洪流。能堵塞江河,摧毁城镇和村庄,破坏森林、农田、道路,对人民的生命财产、生产活动以及环境造成很大危害。

教材第55页活动

3.【点拨】 结合题目所给信息和形成滑坡所需条件进行回答。

【答案】 ①在山区修建公路、铁路时进行人工爆破,破坏地表植被,容易造成岩体或土体断裂,在水的作用下产生滑坡现象。

②基建挖山,破坏岩石整体性,易诱发滑坡。

③岩石下部不透水层阻滞地下水下渗,不透水层上部岩体易发生滑坡。

④土石体中的断层,使岩石断裂破碎。

⑤长时间暴雨,松散的土石体在斜坡重力作用下发生滑坡。

我国的地震、

泥石流与滑坡地震灾害特点成因分布滑坡成因分布泥石流

读下面的景观图,完成1~2题。

1.图示地理现象应是( )

A.滑坡

B.泥石流

C.崩塌

D.塌陷

2.造成该地理现象的原因,可能是( )

①岩石风化程度较高,易破碎 ②植被覆盖度较低

③降水丰富,强度大 ④人类建设梯田等活动的影响

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

【解析】 第1题,图示景观显示,陡峻的山崖下有松散的堆积物,说明是从高处崩塌下来的。第2题,崩塌与岩层破碎、多松散物质有关,①②符合要求。高强度的降水易爆发的是泥石流。

【答案】 1.C 2.A

3.2012年5月12日是汶川特大地震四周年纪念日,四年前的地震给当地造成重大人员伤亡,近年来,地震及其衍生灾害对我国造成的影响不断加重。2010年8月13日四川映秀等多地发生了汶川地震后最大的泥石流。读图,回答下列问题。

(1)据图推测“5·12”汶川地震发生时映秀、北川两地的灾情,并说明判读依据。

(2)运用灾害的关联性原理,简述5·12地震对8·13泥石流发生的影响。

【解析】 第(1)题,由图可知映秀和北川两地都位于地表破裂带附近,且烈度都在X级以上,因此灾情严重。第(2)题,地震会使得山体大范围断裂松动,岩石破碎,并致使山体出现崩塌和滑坡,造成大量碎屑物质堆积于沟谷和坡麓,这就为泥石流的发生提供了物质基础。

【答案】 (1)两地灾情严重。两地皆位于板块移动造成的地表破裂带附近,烈度在X级以上。

(2)灾害的发生具有关联性,一种或一次灾害的发生会引发其他灾害的发生。汶川地震使得山体大范围断裂松动,岩石破碎;并触发崩塌、滑坡,造成大量的碎屑物堆积于沟谷和坡麓,为本次泥石流的发生提供了物质基础。

4.我国是一个多山的国家,是世界上泥石流灾情最严重的国家之一,分析材料,回答下列问题。

材料一 中国泥石流分布图

材料二 中国泥石流成因地域差异

区域

成因类型

特点

青藏高原东南部山地

冰川引发的泥石流

规模巨大,频繁而猛烈

川滇山地

降雨引发的泥石流

较频繁,与人类活动密切相关

黄土高原

暴雨激发的黄土泥流

频率、规模、强度均不及山区泥石流

华北和东北山地

暴雨引发的泥石流

频率低、但规模大且迅猛

(1)说出我国泥石流的主要分布地区。

(2)分析黄土高原泥石流形成的主要原因。

(3)为了防治川滇山地频发的泥石流,列举人类正确的应对措施。

【解析】 第(1)题,从图中可以看出,我国泥石流的主要分布地区为西南地区。第(2)题,黄土高原泥石流的发生与夏季暴雨、黄土土质、植被覆盖等因素有关。第(3)题,可从提高植被覆盖率、工程建设以及环境保护等方面分析。

【答案】 (1)西南地区。

(2)夏季多暴雨;土质疏松;地表崎岖;植被覆盖率较低。

(3)提高地表植被覆盖率;减少大型工程(如开矿、修路等)对山体的破坏;加强管理,进行环境保护。

我国的地震、泥石流与滑坡

教案

(湘教版选修5)

●课标要求

简述地震、泥石流与滑坡等地质灾害的产生机制与发生过程。

●课标解读

1.结合实例,使学生了解我国地震、泥石流、滑坡等地质灾害的基本特点和空间分布规律。

2.结合实例,使学生学会分析地震、泥石流、滑坡等地质灾害的形成原因(产生机制)。

●新课导入建议

同学们!还记得什么是地质作用吗?(学生回答后教师再引导)地质作用有些进行得十分缓慢,不容易被人们觉察,如海陆变迁。但有些就进行得非常迅速、激烈,如山崩、地震、火山喷发等,往往造成地质灾害,危及人民的生命财产。这就是我们今天要学习的内容

●教学流程设计

课前预习安排:①看教材P49~51填写[课前自主导学]中的“知识1、我国的地震灾害”并完成[思考交流]1;②看教材P52~55填写[自主预习]中的“知识2、我国的泥石流与滑坡灾害”并完成[思考交流]2。 步骤1:老师提问,检查预习效果。 步骤2:师生互动,完成“探究1”[问题导思]1、2、3。 步骤3:教师通过[图表活动解读]教材P51图2-17和[例1]的解读,讲解研析知识“我国地震灾害多发的原因”。 步骤4:教师指导学生完成[图表活动解读]中的[图表应用]检查学生对探究点的理解情况。

步骤7:完成[图表活动解读]中的[活动点拨]指导学生完成[课堂小结]进行知识的回顾和强化巩固。 步骤6:教师通过[例2]的解读,讲解研析知识“滑坡、泥石流的异同及形成机制”。 步骤5:师生互动,完成“探究2”[问题导思]1、2。

课 标 解 读

重 点 难 点

1.了解我国地质灾害的种类和主要特点。

2.掌握并理解我国地震灾害的基本特点、时空分布规律。

3.掌握并理解我国泥石流与滑坡灾害的形成原因以及地域空间的分布规律。

1.我国地震灾害的分布、成因。(重点)

2.滑坡、泥石流的分布、成因。(重难点)

我国的地震灾害

1.特点

(1)分布范围广。

(2)地震频率高,强度大。

(3)地震震源浅,危害大。

2.成因

(1)我国位于太平洋板块、亚欧板块和印度洋板块的交会处。

(2)地处环太平洋地震带和地中海—喜马拉雅地震带之间。

3.分布

1.1976年我国河北唐山发生了7.8级大地震,此次地震造成24.2万人丧生,40万余人受伤,整个唐山市受到毁灭性损害。我国唐山大地震灾情严重的主要原因是什么?

【提示】 自然原因:震级高,破坏性大;震中位于市区;地震发生时正值凌晨,地震突发,逃生机会少。人为原因:①与人口密度有关,唐山是百万人口以上的城市;②与建筑物的抗震系数有关,唐山的建筑物抗震系数小;③与人的防震意识有关。

我国的泥石流与滑坡灾害

1.泥石流灾害

(1)类型

泥石流类型

分布地区

形成原因

暴雨泥石流

我国西部和半湿润、半干旱地区气候过渡带的山地环境中

干旱季节的风化提供了大量的松散物质,湿润季节的降雨成为主要的激发因子

冰川泥石流

102°E以西的高原上

冰川融化沿坡流动形成

(2)分布

分界线:燕山—太行山—龙门山—邛崃山—大凉山—乌蒙山。

特点:西部呈带状或片状,东部呈零星分布。

(3)形成因素

自然因素:地形地貌、地质构造、水文气象、暴雨(决定性因素)等。

人为因素:乱砍滥伐森林、不当的开挖、堆积等。

2.滑坡灾害

(1)原因

内在因素:岩体或土体的性质、内部结构以及外表形态等。

外部因素:地下水活动、暴雨(主要外部因素)、地震、河流冲刷、人工爆破等。

(2)主要活动期:每年的6~8月。

(3)分布

界线

大致以大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山为界

差 异

东西差异

东部

较为稀疏

西部

较为密集,而秦岭—川西—滇西山地为极密集区

省际差异

频率最高的是四川省,其次是陕西、云南、甘肃、青海、贵州等省

2.水源在泥石流的形成过程中起何种作用?

【提示】 水源是泥石流的组成部分,又是泥石流的重要激发条件和搬运的动力来源。

我国的地震灾害

【问题导思】

1.为什么我国地震的发生频率较高?

【提示】 我国位于太平洋板块、亚欧板块和印度洋板块的交会处,处于世界两大地震带—环太平洋地震带和地中海—喜马拉雅地震带之间。

2.我国东南沿海多地震的原因是什么?

【提示】 位于亚欧板块与太平洋板块交界处附近。

3.喜马拉雅地震带的成因是什么?

【提示】 位于亚欧板块与印度洋板块的交界处。

地震的形成、分布与板块构造有着密切的联系,中国的四个地震多发区、南北地震带都位于板块交界处或板块内部的构造断裂带。

2010年1月1日至12月30日,我国境内共发生5级以上地震28次,其中大陆地区17次,台湾地区11次。读“2010年1月1日至12月30日我国境内5级以上地震分布图”,完成下列各题。

(1)12月30日尼玛地震位于________地震带上,这里是________板块与________板块交界处。

(2)我国地震多发的主要原因是什么?

(3)从空间上看,2010年我国发生的5级以上地震有何分布特点?

(4)如果这么多地震发生在东部沿海地区,造成的危害将比目前________(大/小),为什么?

【思路点拨】 解答本题的关键:一是从图中提取我国境内5级以上地震的空间分布特点;二是掌握我国各地震带的成因。

【解析】 第(1)题,尼玛位于喜马拉雅山脉以北,属于喜马拉雅地震带,这里位于印度洋板块和亚欧板块交界处。第(2)题,可从我国所处的地质构造的角度归纳。第(3)题,“空间”是关键词,这28次地震大多数分布在西部地区。第(4)题,可从建筑物、人口和经济密度三个方面归纳。

【答案】 (1)喜马拉雅 印度洋 亚欧

(2)处在环太平洋地震带和地中海—喜马拉雅地震带两个世界最活跃的地震带上。

(3)西部多,东部少。

(4)大 东部地区建筑物、人口和经济密度远比西部地区大,因此带来的危害也严重。

我国的泥石流与滑坡灾害

【问题导思】

1.我国滑坡泥石流灾害多发的原因是什么?

【提示】 (1)我国山地面积广大,地势陡峻,地质构造复杂和上层岩性相对松软。

(2)多连续降雨、暴雨。

(3)植被破坏较为严重。

2.我国西南地区为什么滑坡、泥石流灾害严重?

【提示】 西南地区特殊的自然环境和人类不合理的活动,使该地区成为我国地质灾害多发地区,具体如下:

(1)地质构造复杂,构造运动强烈,多地震;

(2)地貌类型多变,地势起伏大,坡度较陡的山体多;

(3)降水集中,多暴雨;

(4)开垦、开矿、破坏植被。

1.列表比较滑坡、泥石流的相同点和不同点

相同点

不同点

①主要发生在山地地区 ②主要由重力作用形成,在一定坡度上,物质向下运动 ③人类活动可诱使其发生 ④破坏力极强 ⑤由外力作用导致 ⑥突发性

①运动物质的体积大小不同 ②泥石流形成必须有水的参与

2.正确认识泥石流的形成机制

3.认识滑坡的形成机制

(2013·威海质检)读我国地震和泥石流的分布图,回答下列问题。

(1)图示各种地质灾害中,危害最大的是________;它在我国多发的原因是__________;其分布特点是________,灾情分布特点是__________。

(2)图示各种地质灾害中,由外力作用引起的是________;它在我国分布广的原因是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

(3)从图中看出我国主要地震带的分布与泥石流分布区有明显的相关性,试分析其原因。

【思路点拨】 解答本题的关键:一是掌握地震、泥石流灾害的成因;二是掌握地震灾害和泥石流灾害之间的关联性。

【解析】 本题综合考查我国地质灾害严重的原因、分布及自然灾害之间的关联性。第(1)题,我国由于特殊的地理位置,地质灾害频发,地震造成的危害最大,其规模是西部大于东部,但灾情却是东重西轻。第(2)题,地震、火山是由内力作用引起的,滑坡、泥石流是由外力作用引起的。第(3)题,地震多发区,往往引起断裂发育,岩石破碎,若暴雨集中,则很容易引发泥石流,我国西南地区就很典型。

【答案】 (1)地震 我国处在三大板块的交界处,地壳活动频繁,且处在两大地震带的交会处 西多东少 东重西轻

(2)泥石流 山地面积广,地形起伏大,地质构造复杂;夏季多暴雨;人类不合理的活动使地表结构破坏严重,上层岩性相对疏松

(3)地震频发使山体断裂发育,岩石破碎,风化严重,加之干湿季分明,暴雨集中,促使泥石流突发。

教材第51页图2-17我国地震带和主要地震震中分布

[图表展示]

[解图精要]

该图主要表示了我国地震的带状分布和点状分布及空间分布上的差异。从图中明显可以看出:

(1)无论是地震带还是发生过震级>7.0的地点西部都明显多于东部地区,说明东部地震活动比西部弱。

(2)图中共表明了我国13条地震带。

[图表应用]

(1)台湾省多地震的原因是什么?

提示:位于亚欧板块和太平洋板块的交界处,地壳活跃。

(2)西南地区发生地震后,需要防范的次生自然灾害有哪些?

提示:山体崩塌、滑坡、泥石流等。

教材第51页活动

1.【点拨】 认真读图即可得出答案。

【答案】 1.属于多地震的地区有:河北省、台湾省、新疆维吾尔自治区、云南省。

2.略

教材第53页活动

2.【点拨】 解答本题的关键是首先了解泥石流形成所需条件,再结合文字材料,即可得出答案。

【答案】 1.泥石流暴发前的征兆:狂风、大雨、山鸣等。

2.泥石流形成的条件:大量的松散地表物质、暴雨、

陡峭的沟谷。

3.泥石流是山区暴发的特殊洪流。能堵塞江河,摧毁城镇和村庄,破坏森林、农田、道路,对人民的生命财产、生产活动以及环境造成很大危害。

教材第55页活动

3.【点拨】 结合题目所给信息和形成滑坡所需条件进行回答。

【答案】 ①在山区修建公路、铁路时进行人工爆破,破坏地表植被,容易造成岩体或土体断裂,在水的作用下产生滑坡现象。

②基建挖山,破坏岩石整体性,易诱发滑坡。

③岩石下部不透水层阻滞地下水下渗,不透水层上部岩体易发生滑坡。

④土石体中的断层,使岩石断裂破碎。

⑤长时间暴雨,松散的土石体在斜坡重力作用下发生滑坡。

我国的地震、

泥石流与滑坡地震灾害特点成因分布滑坡成因分布泥石流

读下面的景观图,完成1~2题。

1.图示地理现象应是( )

A.滑坡

B.泥石流

C.崩塌

D.塌陷

2.造成该地理现象的原因,可能是( )

①岩石风化程度较高,易破碎 ②植被覆盖度较低

③降水丰富,强度大 ④人类建设梯田等活动的影响

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

【解析】 第1题,图示景观显示,陡峻的山崖下有松散的堆积物,说明是从高处崩塌下来的。第2题,崩塌与岩层破碎、多松散物质有关,①②符合要求。高强度的降水易爆发的是泥石流。

【答案】 1.C 2.A

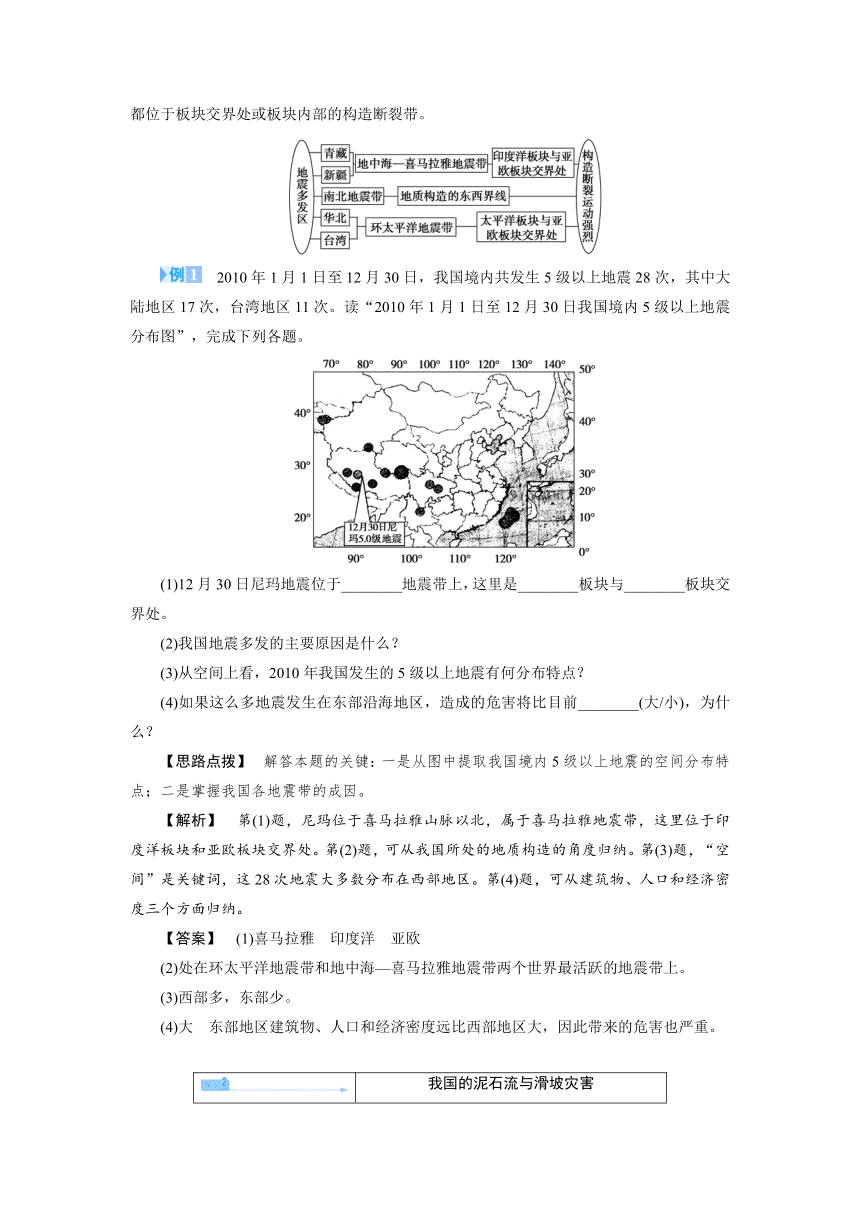

3.2012年5月12日是汶川特大地震四周年纪念日,四年前的地震给当地造成重大人员伤亡,近年来,地震及其衍生灾害对我国造成的影响不断加重。2010年8月13日四川映秀等多地发生了汶川地震后最大的泥石流。读图,回答下列问题。

(1)据图推测“5·12”汶川地震发生时映秀、北川两地的灾情,并说明判读依据。

(2)运用灾害的关联性原理,简述5·12地震对8·13泥石流发生的影响。

【解析】 第(1)题,由图可知映秀和北川两地都位于地表破裂带附近,且烈度都在X级以上,因此灾情严重。第(2)题,地震会使得山体大范围断裂松动,岩石破碎,并致使山体出现崩塌和滑坡,造成大量碎屑物质堆积于沟谷和坡麓,这就为泥石流的发生提供了物质基础。

【答案】 (1)两地灾情严重。两地皆位于板块移动造成的地表破裂带附近,烈度在X级以上。

(2)灾害的发生具有关联性,一种或一次灾害的发生会引发其他灾害的发生。汶川地震使得山体大范围断裂松动,岩石破碎;并触发崩塌、滑坡,造成大量的碎屑物堆积于沟谷和坡麓,为本次泥石流的发生提供了物质基础。

4.我国是一个多山的国家,是世界上泥石流灾情最严重的国家之一,分析材料,回答下列问题。

材料一 中国泥石流分布图

材料二 中国泥石流成因地域差异

区域

成因类型

特点

青藏高原东南部山地

冰川引发的泥石流

规模巨大,频繁而猛烈

川滇山地

降雨引发的泥石流

较频繁,与人类活动密切相关

黄土高原

暴雨激发的黄土泥流

频率、规模、强度均不及山区泥石流

华北和东北山地

暴雨引发的泥石流

频率低、但规模大且迅猛

(1)说出我国泥石流的主要分布地区。

(2)分析黄土高原泥石流形成的主要原因。

(3)为了防治川滇山地频发的泥石流,列举人类正确的应对措施。

【解析】 第(1)题,从图中可以看出,我国泥石流的主要分布地区为西南地区。第(2)题,黄土高原泥石流的发生与夏季暴雨、黄土土质、植被覆盖等因素有关。第(3)题,可从提高植被覆盖率、工程建设以及环境保护等方面分析。

【答案】 (1)西南地区。

(2)夏季多暴雨;土质疏松;地表崎岖;植被覆盖率较低。

(3)提高地表植被覆盖率;减少大型工程(如开矿、修路等)对山体的破坏;加强管理,进行环境保护。