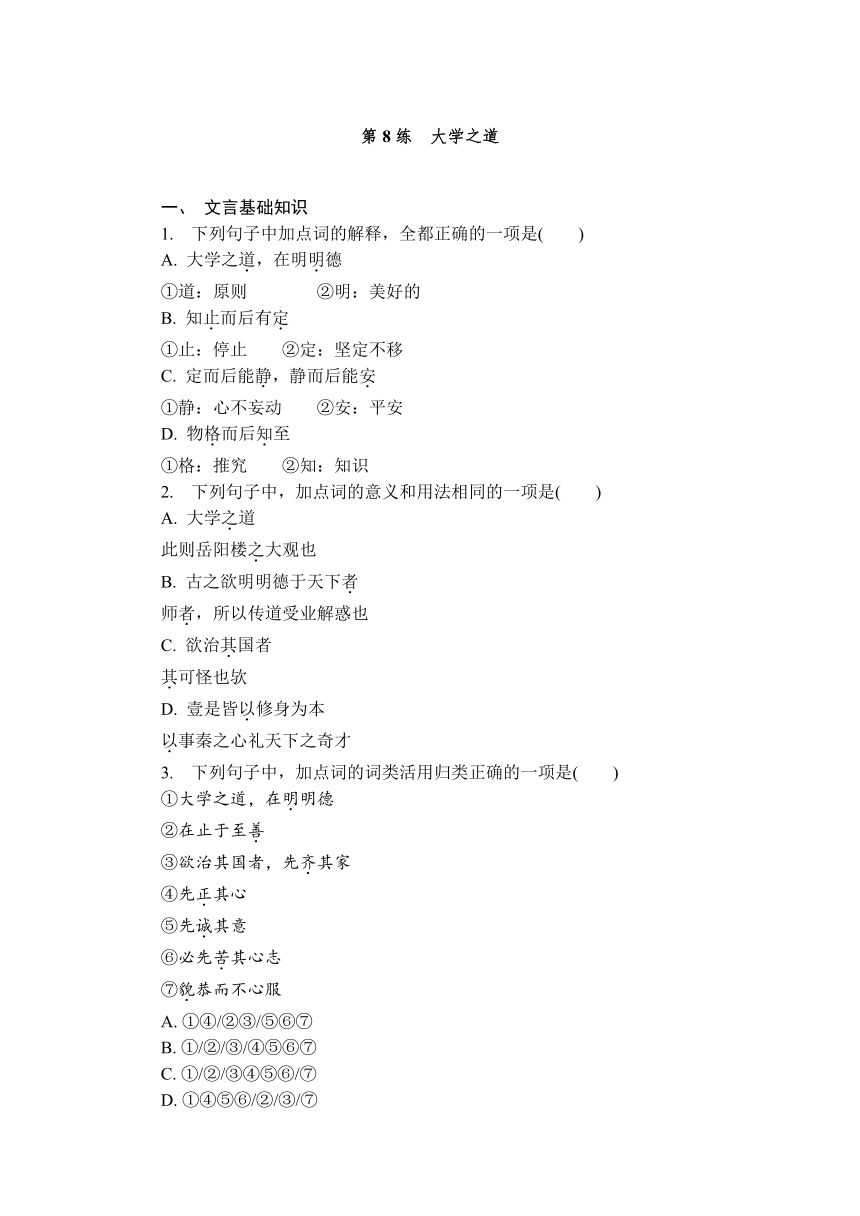

5.2《大学之道》同步练习 (含答案)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2《大学之道》同步练习 (含答案)统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 48.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

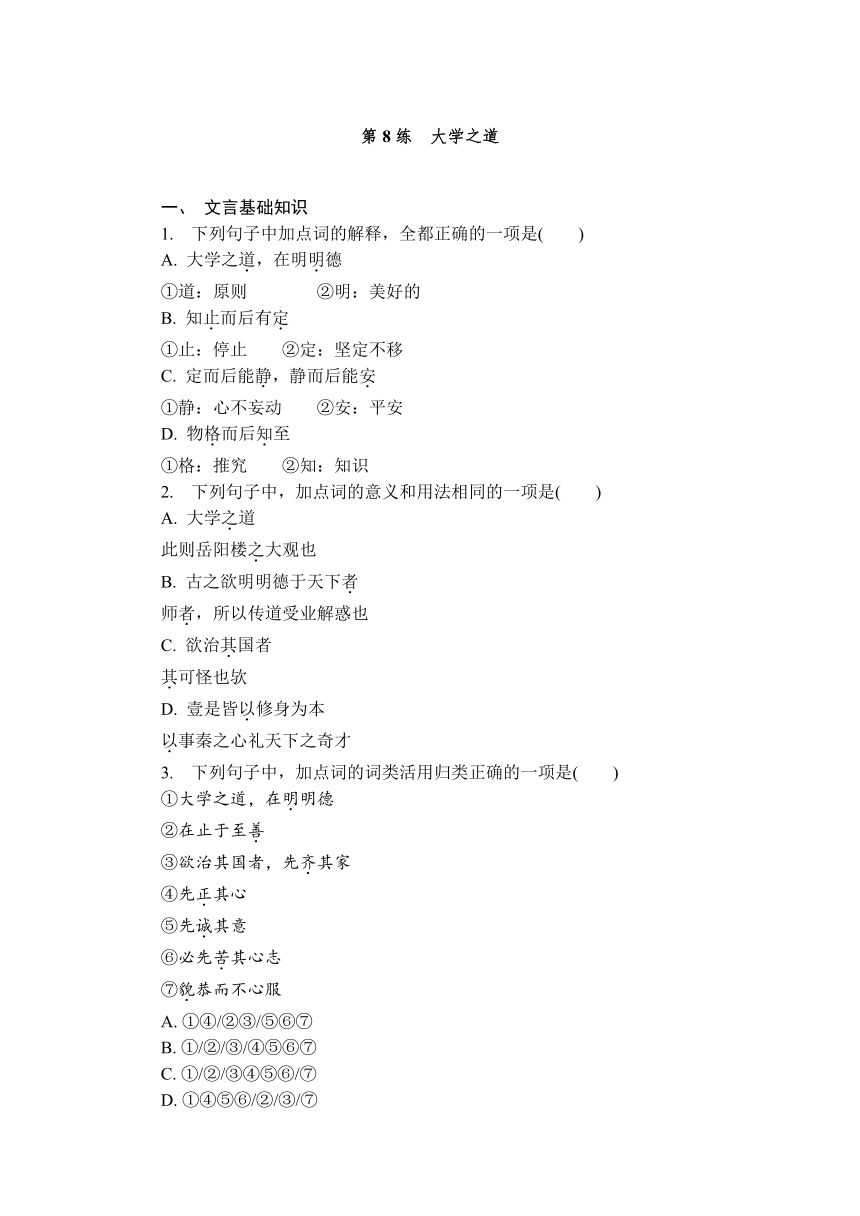

第8练 大学之道

一、 文言基础知识

1. 下列句子中加点词的解释,全都正确的一项是( )

A. 大学之道,在明明德

①道:原则 ②明:美好的

B. 知止而后有定

①止:停止 ②定:坚定不移

C. 定而后能静,静而后能安

①静:心不妄动 ②安:平安

D. 物格而后知至

①格:推究 ②知:知识

2. 下列句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A. 大学之道

此则岳阳楼之大观也

B. 古之欲明明德于天下者

师者,所以传道受业解惑也

C. 欲治其国者

其可怪也欤

D. 壹是皆以修身为本

以事秦之心礼天下之奇才

3. 下列句子中,加点词的词类活用归类正确的一项是( )

①大学之道,在明明德

②在止于至善

③欲治其国者,先齐其家

④先正其心

⑤先诚其意

⑥必先苦其心志

⑦貌恭而不心服

A. ①④/②③/⑤⑥⑦

B. ①/②/③/④⑤⑥⑦

C. ①/②/③④⑤⑥/⑦

D. ①④⑤⑥/②/③/⑦

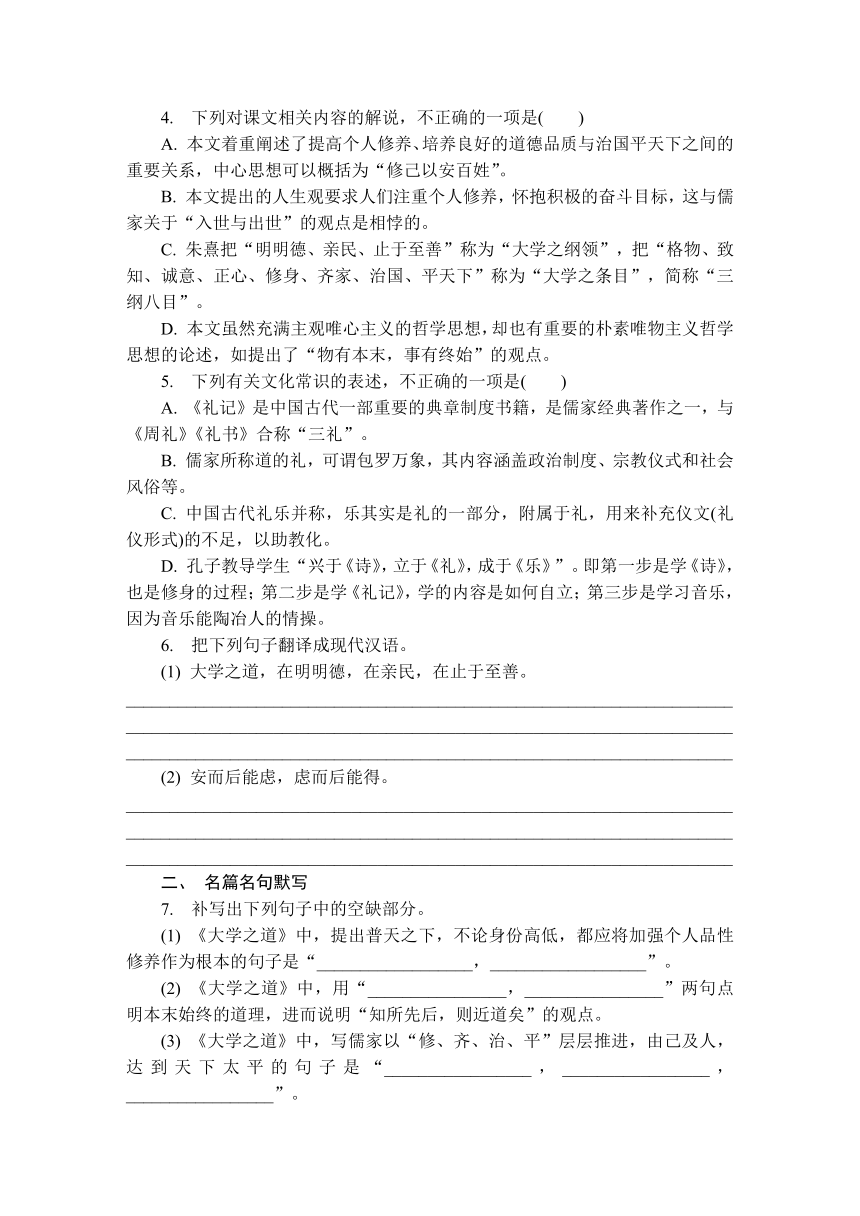

4. 下列对课文相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 本文着重阐述了提高个人修养、培养良好的道德品质与治国平天下之间的重要关系,中心思想可以概括为“修己以安百姓”。

B. 本文提出的人生观要求人们注重个人修养,怀抱积极的奋斗目标,这与儒家关于“入世与出世”的观点是相悖的。

C. 朱熹把“明明德、亲民、止于至善”称为“大学之纲领”,把“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”称为“大学之条目”,简称“三纲八目”。

D. 本文虽然充满主观唯心主义的哲学思想,却也有重要的朴素唯物主义哲学思想的论述,如提出了“物有本末,事有终始”的观点。

5. 下列有关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A. 《礼记》是中国古代一部重要的典章制度书籍,是儒家经典著作之一,与《周礼》《礼书》合称“三礼”。

B. 儒家所称道的礼,可谓包罗万象,其内容涵盖政治制度、宗教仪式和社会风俗等。

C. 中国古代礼乐并称,乐其实是礼的一部分,附属于礼,用来补充仪文(礼仪形式)的不足,以助教化。

D. 孔子教导学生“兴于《诗》,立于《礼》,成于《乐》”。即第一步是学《诗》,也是修身的过程;第二步是学《礼记》,学的内容是如何自立;第三步是学习音乐,因为音乐能陶冶人的情操。

6. 把下列句子翻译成现代汉语。

(1) 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2) 安而后能虑,虑而后能得。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

二、 名篇名句默写

7. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1) 《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是“__________________,__________________”。

(2) 《大学之道》中,用“________________,________________”两句点明本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

(3) 《大学之道》中,写儒家以“修、齐、治、平”层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是“_________________,_________________,_________________”。

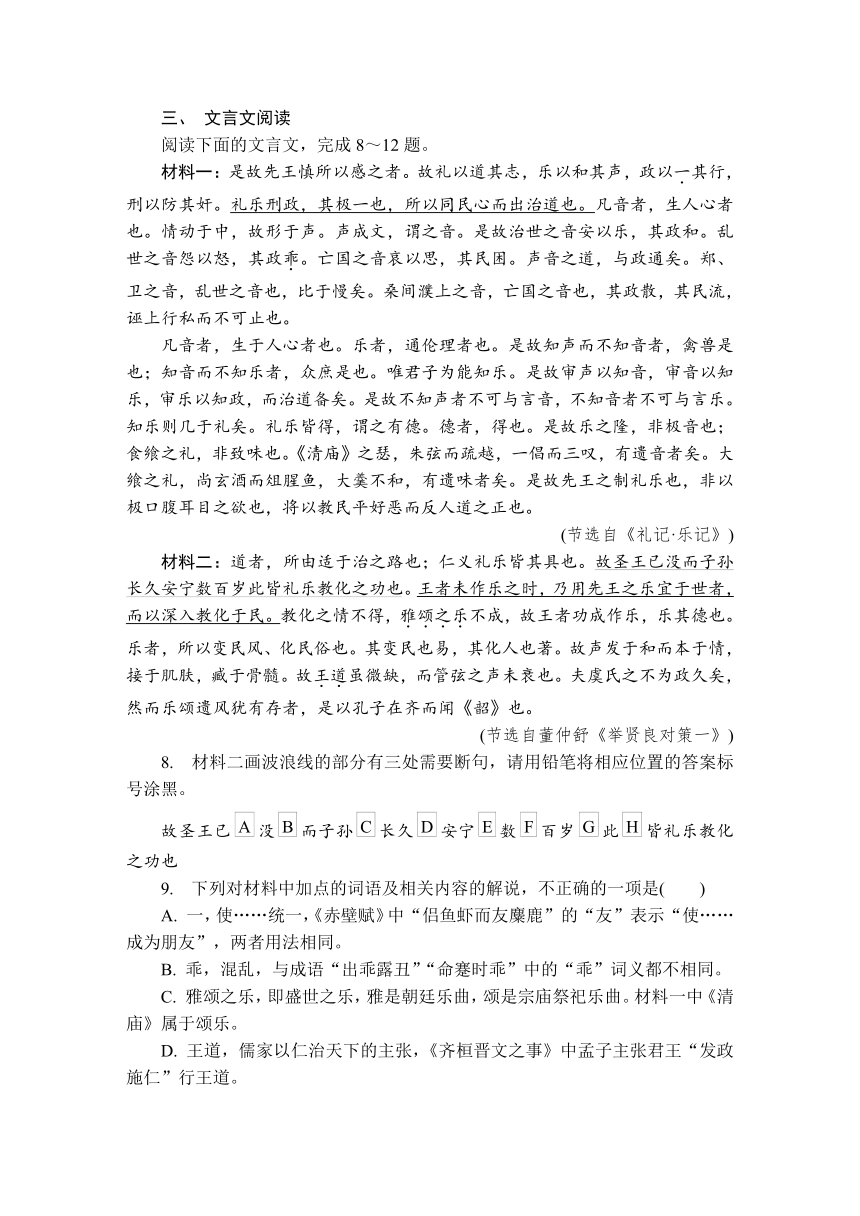

三、 文言文阅读

阅读下面的文言文,完成8~12题。

材料一:是故先王慎所以感之者。故礼以道其志,乐以和其声,政以一其行,刑以防其奸。礼乐刑政,其极一也,所以同民心而出治道也。凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声。声成文,谓之音。是故治世之音安以乐,其政和。乱世之音怨以怒,其政乖。亡国之音哀以思,其民困。声音之道,与政通矣。郑、卫之音,乱世之音也,比于慢矣。桑间濮上之音,亡国之音也,其政散,其民流,诬上行私而不可止也。

凡音者,生于人心者也。乐者,通伦理者也。是故知声而不知音者,禽兽是也;知音而不知乐者,众庶是也。唯君子为能知乐。是故审声以知音,审音以知乐,审乐以知政,而治道备矣。是故不知声者不可与言音,不知音者不可与言乐。知乐则几于礼矣。礼乐皆得,谓之有德。德者,得也。是故乐之隆,非极音也;食飨之礼,非致味也。《清庙》之瑟,朱弦而疏越,一倡而三叹,有遗音者矣。大飨之礼,尚玄酒而俎腥鱼,大羹不和,有遗味者矣。是故先王之制礼乐也,非以极口腹耳目之欲也,将以教民平好恶而反人道之正也。

(节选自《礼记·乐记》)

材料二:道者,所由适于治之路也;仁义礼乐皆其具也。故圣王已没而子孙长久安宁数百岁此皆礼乐教化之功也。王者未作乐之时,乃用先王之乐宜于世者,而以深入教化于民。教化之情不得,雅颂之乐不成,故王者功成作乐,乐其德也。乐者,所以变民风、化民俗也。其变民也易,其化人也著。故声发于和而本于情,接于肌肤,臧于骨髓。故王道虽微缺,而管弦之声未衰也。夫虞氏之不为政久矣,然而乐颂遗风犹有存者,是以孔子在齐而闻《韶》也。

(节选自董仲舒《举贤良对策一》)

8. 材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。

故圣王已没而子孙长久安宁数百岁此皆礼乐教化之功也

9. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 一,使……统一,《赤壁赋》中“侣鱼虾而友麋鹿”的“友”表示“使……成为朋友”,两者用法相同。

B. 乖,混乱,与成语“出乖露丑”“命蹇时乖”中的“乖”词义都不相同。

C. 雅颂之乐,即盛世之乐,雅是朝廷乐曲,颂是宗庙祭祀乐曲。材料一中《清庙》属于颂乐。

D. 王道,儒家以仁治天下的主张,《齐桓晋文之事》中孟子主张君王“发政施仁”行王道。

10. 下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 材料一认为,激荡于心的情感表现出来就为声,把声按照一定的形式组成曲调就是音,其间蕴含的道理和政治是相通的,所以可以根据声音来判断政治的特点。

B. 材料一将“声”“音”“乐”进行了区分,禽兽懂声不懂音,普通百姓懂音不懂乐,君子才懂得乐,意在阐明乐对君子的个人修养和治国之道的价值。

C. 材料二认为“道”就是君主应当遵循的治理国家的基本规律,仁、义、礼、乐都是“道”得以实现的工具,其中乐改变民风民俗的效果是非常显著的。

D. 材料二认为乐源于人的内心情感,具有强烈性、深刻性,所以哪怕治理国家出现偏差,用音乐歌颂君主盛德的做法,也可辅助政治,实现王道。

11. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1) 礼乐刑政,其极一也,所以同民心而出治道也。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2) 王者未作乐之时,乃用先王之乐宜于世者,而以深入教化于民。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. 两则材料对“乐”的认识有诸多共同点,请简要概括。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第8练 大学之道

1. A B项,止:达到;C项,安:性情安和;D项,知:认识。

2. A A项,均为助词,的。B项,代词,……的人;语气词,用于判断句,放在主语后,引出判断。C项,代词,自己的;副词,难道,表反问。D项,介词,把;介词,用。

3. C ①明:形容词作动词,彰明。②善:形容词作名词,最高境界。③齐:使动用法,使……整齐有序。④正:使动用法,使……端正。⑤诚:使动用法,使……真诚。⑥苦:使动用法,使……痛苦。⑦貌:名词作状语,表面上。

4. B “这与儒家关于‘入世与出世’的观点是相悖的”错误。儒家的入世就是“修身、齐家、治国、平天下”;儒家的精神就是要积极入世,“穷则独善其身,达则兼善天下”。这与“注重个人修养,怀抱积极的奋斗目标”不相悖。

5. A “与《周礼》《礼书》合称‘三礼’”错误,《礼记》与《周礼》《仪礼》合称“三礼”。

6. (1) 穷理、正心、修身、治人的根本原则,在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到道德修养的最高境界。(重点:“道”“明”“明德”“亲”“止”)

(2) 性情安和然后能思虑精详,思虑精详然后能处事合宜。(重点:“安”“虑”“得”)

7. (1) 自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本 (2) 物有本末 事有终始 (3) 身修而后家齐 家齐而后国治 国治而后天下平

8. BDG “没”是圣王的谓语,“已”修饰“没”,应在“没”后断开,即在B处断开;“长久”“安宁”是“子孙”的两个谓语,分属两个完整句子,应在“久”后断开,即在D处断开;“此……也”是固定结构,中间不能断开,应在“此”前断开,即在G处断开。

9. A “表示‘使……成为朋友’,两者用法相同”错误,“侣鱼虾而友麋鹿”中的“友”是“以……为朋友”的意思,为意动用法,两者用法不同。

10. D “哪怕治理国家出现偏差,用音乐歌颂君主盛德的做法,也可辅助政治,实现王道”无中生有。根据原文“故王道虽微缺,而管弦之声未衰也”可知,此处说的是君主治理国家的方法虽然有些偏差,但宣传君主盛德的管弦之音却没有衰败,并未提及“用音乐歌颂君主盛德的做法,也可辅助政治,实现王道”。

11. (1) 礼制、音乐、刑罚、政令,它们的终极目标是一样的,就是用来统一民心、制定出治理国家的政策的。(重点:“极”“所以”“同”“治道”)

(2) 君主未制作(歌颂自己的)音乐之时,就选用前代帝王那些适用于当代的音乐作品,来对百姓进行深刻入里的教育。(重点:“作”“乃”“先王之乐宜于世者”)

12. ①乐的产生:都是情动于心,发声而为乐;②乐的功能:与伦理相通,教化人民;③乐的宗旨:和谐政治,辅助治道。

【参考译文】

材料一:因此先王对于能够影响人心的外界事物十分慎重。所以用礼制来引导人们的意志,用音乐来调和人们的声音,用政令来统一人们的行动,用刑罚来防止人们的奸邪。礼制、音乐、刑罚、政令,它们的终极目标是一样的,就是用来统一民心、制定出治理国家的政策的。音,都出于人心。感情激荡于心,所以就表现为声。把声组成一定形式的曲调,就叫音。所以太平盛世的音,其曲调安详而欢乐,反映了政治的和谐。混乱世道的音,其曲调怨恨而愤怒,反映了政治的混乱。亡国之音,其曲调哀伤而忧郁,反映了人民的困苦。声音的道理,和政治是相通的。郑、卫两地的音乐,属于乱世之音,接近于慢音了。桑间濮上的音乐,属于亡国之音,它象征着政教散乱,人民放纵,臣子犯上欺下、图谋私利而无法遏止。

音,都是出于人心。乐,则是与社会伦理相通的。所以懂得声而不懂得音的,那是禽兽;懂得音而不懂得乐的,那是普通百姓。只有君子才懂得乐。所以君子才能通过辨别声进而懂得音,通过辨别音进而懂得乐,通过辨别乐进而懂得政事,于是就有了一整套的治国方法。所以,对于不懂得声的人,就没法和他再进一步谈音;对于不懂得音的人,就没法和他再进一步谈乐。懂得乐的人也就近乎懂得礼了。礼、乐都能够懂得,那就叫有德。德,就是得到的意思。所以音乐的隆盛,并不是好听到极点的音乐;合祭祖先的礼仪,不一定要用味道极其鲜美的祭品。《清庙》中弹奏的瑟,用音色沉浊的朱弦和底部有稀疏孔眼的,一个人唱歌,只有三个人应和,却有余音袅袅的效果。合祭的礼仪,崇尚玄酒(代替酒的清水),盘中盛的是生鱼,肉汁也不调味,却有余味无穷的效果。所以,先王制礼作乐,不是为了尽量满足人们口腹耳目的欲望,而是用礼乐来教导民众,使好恶之情得到节制,从而回归到人生的正途上来。

材料二:所谓“道”,就是由此达到治理国家的道路;仁义礼乐都是治理国家的工具。所以那些道德高尚的君主已经去世,但(他的)子孙还能长久在位,安宁数百年,这些都是礼乐教化的功效。君主未制作(歌颂自己的)音乐之时,就选用前代帝王那些适用于当代的音乐作品,来对百姓进行深刻入里的教育。如果这种教育起不到入情入理的作用,盛世之乐也就做不成,所以君主(就要)在成就大业之后亲自制作音乐,用来歌颂自己的盛德。音乐,是用来改变民风、感化民俗的。用音乐去改变民风是容易的,感化人民也有显著的效果。所以乐曲的声音从和谐的气氛中发生,来源于感情,接触到肌肤,深藏在骨髓。所以君主治理国家的方法虽然有些偏差,但宣传君主盛德的管弦之音却没有衰败。虞舜的政治已经很久都没有了,可是制作音乐歌颂君主盛德的做法一直都有保存下来,所以孔子在齐国还能听到歌颂君主盛德的《韶》乐。

一、 文言基础知识

1. 下列句子中加点词的解释,全都正确的一项是( )

A. 大学之道,在明明德

①道:原则 ②明:美好的

B. 知止而后有定

①止:停止 ②定:坚定不移

C. 定而后能静,静而后能安

①静:心不妄动 ②安:平安

D. 物格而后知至

①格:推究 ②知:知识

2. 下列句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A. 大学之道

此则岳阳楼之大观也

B. 古之欲明明德于天下者

师者,所以传道受业解惑也

C. 欲治其国者

其可怪也欤

D. 壹是皆以修身为本

以事秦之心礼天下之奇才

3. 下列句子中,加点词的词类活用归类正确的一项是( )

①大学之道,在明明德

②在止于至善

③欲治其国者,先齐其家

④先正其心

⑤先诚其意

⑥必先苦其心志

⑦貌恭而不心服

A. ①④/②③/⑤⑥⑦

B. ①/②/③/④⑤⑥⑦

C. ①/②/③④⑤⑥/⑦

D. ①④⑤⑥/②/③/⑦

4. 下列对课文相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 本文着重阐述了提高个人修养、培养良好的道德品质与治国平天下之间的重要关系,中心思想可以概括为“修己以安百姓”。

B. 本文提出的人生观要求人们注重个人修养,怀抱积极的奋斗目标,这与儒家关于“入世与出世”的观点是相悖的。

C. 朱熹把“明明德、亲民、止于至善”称为“大学之纲领”,把“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”称为“大学之条目”,简称“三纲八目”。

D. 本文虽然充满主观唯心主义的哲学思想,却也有重要的朴素唯物主义哲学思想的论述,如提出了“物有本末,事有终始”的观点。

5. 下列有关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A. 《礼记》是中国古代一部重要的典章制度书籍,是儒家经典著作之一,与《周礼》《礼书》合称“三礼”。

B. 儒家所称道的礼,可谓包罗万象,其内容涵盖政治制度、宗教仪式和社会风俗等。

C. 中国古代礼乐并称,乐其实是礼的一部分,附属于礼,用来补充仪文(礼仪形式)的不足,以助教化。

D. 孔子教导学生“兴于《诗》,立于《礼》,成于《乐》”。即第一步是学《诗》,也是修身的过程;第二步是学《礼记》,学的内容是如何自立;第三步是学习音乐,因为音乐能陶冶人的情操。

6. 把下列句子翻译成现代汉语。

(1) 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2) 安而后能虑,虑而后能得。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

二、 名篇名句默写

7. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1) 《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是“__________________,__________________”。

(2) 《大学之道》中,用“________________,________________”两句点明本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

(3) 《大学之道》中,写儒家以“修、齐、治、平”层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是“_________________,_________________,_________________”。

三、 文言文阅读

阅读下面的文言文,完成8~12题。

材料一:是故先王慎所以感之者。故礼以道其志,乐以和其声,政以一其行,刑以防其奸。礼乐刑政,其极一也,所以同民心而出治道也。凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声。声成文,谓之音。是故治世之音安以乐,其政和。乱世之音怨以怒,其政乖。亡国之音哀以思,其民困。声音之道,与政通矣。郑、卫之音,乱世之音也,比于慢矣。桑间濮上之音,亡国之音也,其政散,其民流,诬上行私而不可止也。

凡音者,生于人心者也。乐者,通伦理者也。是故知声而不知音者,禽兽是也;知音而不知乐者,众庶是也。唯君子为能知乐。是故审声以知音,审音以知乐,审乐以知政,而治道备矣。是故不知声者不可与言音,不知音者不可与言乐。知乐则几于礼矣。礼乐皆得,谓之有德。德者,得也。是故乐之隆,非极音也;食飨之礼,非致味也。《清庙》之瑟,朱弦而疏越,一倡而三叹,有遗音者矣。大飨之礼,尚玄酒而俎腥鱼,大羹不和,有遗味者矣。是故先王之制礼乐也,非以极口腹耳目之欲也,将以教民平好恶而反人道之正也。

(节选自《礼记·乐记》)

材料二:道者,所由适于治之路也;仁义礼乐皆其具也。故圣王已没而子孙长久安宁数百岁此皆礼乐教化之功也。王者未作乐之时,乃用先王之乐宜于世者,而以深入教化于民。教化之情不得,雅颂之乐不成,故王者功成作乐,乐其德也。乐者,所以变民风、化民俗也。其变民也易,其化人也著。故声发于和而本于情,接于肌肤,臧于骨髓。故王道虽微缺,而管弦之声未衰也。夫虞氏之不为政久矣,然而乐颂遗风犹有存者,是以孔子在齐而闻《韶》也。

(节选自董仲舒《举贤良对策一》)

8. 材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。

故圣王已没而子孙长久安宁数百岁此皆礼乐教化之功也

9. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 一,使……统一,《赤壁赋》中“侣鱼虾而友麋鹿”的“友”表示“使……成为朋友”,两者用法相同。

B. 乖,混乱,与成语“出乖露丑”“命蹇时乖”中的“乖”词义都不相同。

C. 雅颂之乐,即盛世之乐,雅是朝廷乐曲,颂是宗庙祭祀乐曲。材料一中《清庙》属于颂乐。

D. 王道,儒家以仁治天下的主张,《齐桓晋文之事》中孟子主张君王“发政施仁”行王道。

10. 下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 材料一认为,激荡于心的情感表现出来就为声,把声按照一定的形式组成曲调就是音,其间蕴含的道理和政治是相通的,所以可以根据声音来判断政治的特点。

B. 材料一将“声”“音”“乐”进行了区分,禽兽懂声不懂音,普通百姓懂音不懂乐,君子才懂得乐,意在阐明乐对君子的个人修养和治国之道的价值。

C. 材料二认为“道”就是君主应当遵循的治理国家的基本规律,仁、义、礼、乐都是“道”得以实现的工具,其中乐改变民风民俗的效果是非常显著的。

D. 材料二认为乐源于人的内心情感,具有强烈性、深刻性,所以哪怕治理国家出现偏差,用音乐歌颂君主盛德的做法,也可辅助政治,实现王道。

11. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1) 礼乐刑政,其极一也,所以同民心而出治道也。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2) 王者未作乐之时,乃用先王之乐宜于世者,而以深入教化于民。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. 两则材料对“乐”的认识有诸多共同点,请简要概括。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第8练 大学之道

1. A B项,止:达到;C项,安:性情安和;D项,知:认识。

2. A A项,均为助词,的。B项,代词,……的人;语气词,用于判断句,放在主语后,引出判断。C项,代词,自己的;副词,难道,表反问。D项,介词,把;介词,用。

3. C ①明:形容词作动词,彰明。②善:形容词作名词,最高境界。③齐:使动用法,使……整齐有序。④正:使动用法,使……端正。⑤诚:使动用法,使……真诚。⑥苦:使动用法,使……痛苦。⑦貌:名词作状语,表面上。

4. B “这与儒家关于‘入世与出世’的观点是相悖的”错误。儒家的入世就是“修身、齐家、治国、平天下”;儒家的精神就是要积极入世,“穷则独善其身,达则兼善天下”。这与“注重个人修养,怀抱积极的奋斗目标”不相悖。

5. A “与《周礼》《礼书》合称‘三礼’”错误,《礼记》与《周礼》《仪礼》合称“三礼”。

6. (1) 穷理、正心、修身、治人的根本原则,在于彰明美德,在于亲近爱抚民众,在于达到道德修养的最高境界。(重点:“道”“明”“明德”“亲”“止”)

(2) 性情安和然后能思虑精详,思虑精详然后能处事合宜。(重点:“安”“虑”“得”)

7. (1) 自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本 (2) 物有本末 事有终始 (3) 身修而后家齐 家齐而后国治 国治而后天下平

8. BDG “没”是圣王的谓语,“已”修饰“没”,应在“没”后断开,即在B处断开;“长久”“安宁”是“子孙”的两个谓语,分属两个完整句子,应在“久”后断开,即在D处断开;“此……也”是固定结构,中间不能断开,应在“此”前断开,即在G处断开。

9. A “表示‘使……成为朋友’,两者用法相同”错误,“侣鱼虾而友麋鹿”中的“友”是“以……为朋友”的意思,为意动用法,两者用法不同。

10. D “哪怕治理国家出现偏差,用音乐歌颂君主盛德的做法,也可辅助政治,实现王道”无中生有。根据原文“故王道虽微缺,而管弦之声未衰也”可知,此处说的是君主治理国家的方法虽然有些偏差,但宣传君主盛德的管弦之音却没有衰败,并未提及“用音乐歌颂君主盛德的做法,也可辅助政治,实现王道”。

11. (1) 礼制、音乐、刑罚、政令,它们的终极目标是一样的,就是用来统一民心、制定出治理国家的政策的。(重点:“极”“所以”“同”“治道”)

(2) 君主未制作(歌颂自己的)音乐之时,就选用前代帝王那些适用于当代的音乐作品,来对百姓进行深刻入里的教育。(重点:“作”“乃”“先王之乐宜于世者”)

12. ①乐的产生:都是情动于心,发声而为乐;②乐的功能:与伦理相通,教化人民;③乐的宗旨:和谐政治,辅助治道。

【参考译文】

材料一:因此先王对于能够影响人心的外界事物十分慎重。所以用礼制来引导人们的意志,用音乐来调和人们的声音,用政令来统一人们的行动,用刑罚来防止人们的奸邪。礼制、音乐、刑罚、政令,它们的终极目标是一样的,就是用来统一民心、制定出治理国家的政策的。音,都出于人心。感情激荡于心,所以就表现为声。把声组成一定形式的曲调,就叫音。所以太平盛世的音,其曲调安详而欢乐,反映了政治的和谐。混乱世道的音,其曲调怨恨而愤怒,反映了政治的混乱。亡国之音,其曲调哀伤而忧郁,反映了人民的困苦。声音的道理,和政治是相通的。郑、卫两地的音乐,属于乱世之音,接近于慢音了。桑间濮上的音乐,属于亡国之音,它象征着政教散乱,人民放纵,臣子犯上欺下、图谋私利而无法遏止。

音,都是出于人心。乐,则是与社会伦理相通的。所以懂得声而不懂得音的,那是禽兽;懂得音而不懂得乐的,那是普通百姓。只有君子才懂得乐。所以君子才能通过辨别声进而懂得音,通过辨别音进而懂得乐,通过辨别乐进而懂得政事,于是就有了一整套的治国方法。所以,对于不懂得声的人,就没法和他再进一步谈音;对于不懂得音的人,就没法和他再进一步谈乐。懂得乐的人也就近乎懂得礼了。礼、乐都能够懂得,那就叫有德。德,就是得到的意思。所以音乐的隆盛,并不是好听到极点的音乐;合祭祖先的礼仪,不一定要用味道极其鲜美的祭品。《清庙》中弹奏的瑟,用音色沉浊的朱弦和底部有稀疏孔眼的,一个人唱歌,只有三个人应和,却有余音袅袅的效果。合祭的礼仪,崇尚玄酒(代替酒的清水),盘中盛的是生鱼,肉汁也不调味,却有余味无穷的效果。所以,先王制礼作乐,不是为了尽量满足人们口腹耳目的欲望,而是用礼乐来教导民众,使好恶之情得到节制,从而回归到人生的正途上来。

材料二:所谓“道”,就是由此达到治理国家的道路;仁义礼乐都是治理国家的工具。所以那些道德高尚的君主已经去世,但(他的)子孙还能长久在位,安宁数百年,这些都是礼乐教化的功效。君主未制作(歌颂自己的)音乐之时,就选用前代帝王那些适用于当代的音乐作品,来对百姓进行深刻入里的教育。如果这种教育起不到入情入理的作用,盛世之乐也就做不成,所以君主(就要)在成就大业之后亲自制作音乐,用来歌颂自己的盛德。音乐,是用来改变民风、感化民俗的。用音乐去改变民风是容易的,感化人民也有显著的效果。所以乐曲的声音从和谐的气氛中发生,来源于感情,接触到肌肤,深藏在骨髓。所以君主治理国家的方法虽然有些偏差,但宣传君主盛德的管弦之音却没有衰败。虞舜的政治已经很久都没有了,可是制作音乐歌颂君主盛德的做法一直都有保存下来,所以孔子在齐国还能听到歌颂君主盛德的《韶》乐。