5.3《人皆有不忍人之心》 同步练习 (含答案)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.3《人皆有不忍人之心》 同步练习 (含答案)统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 53.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

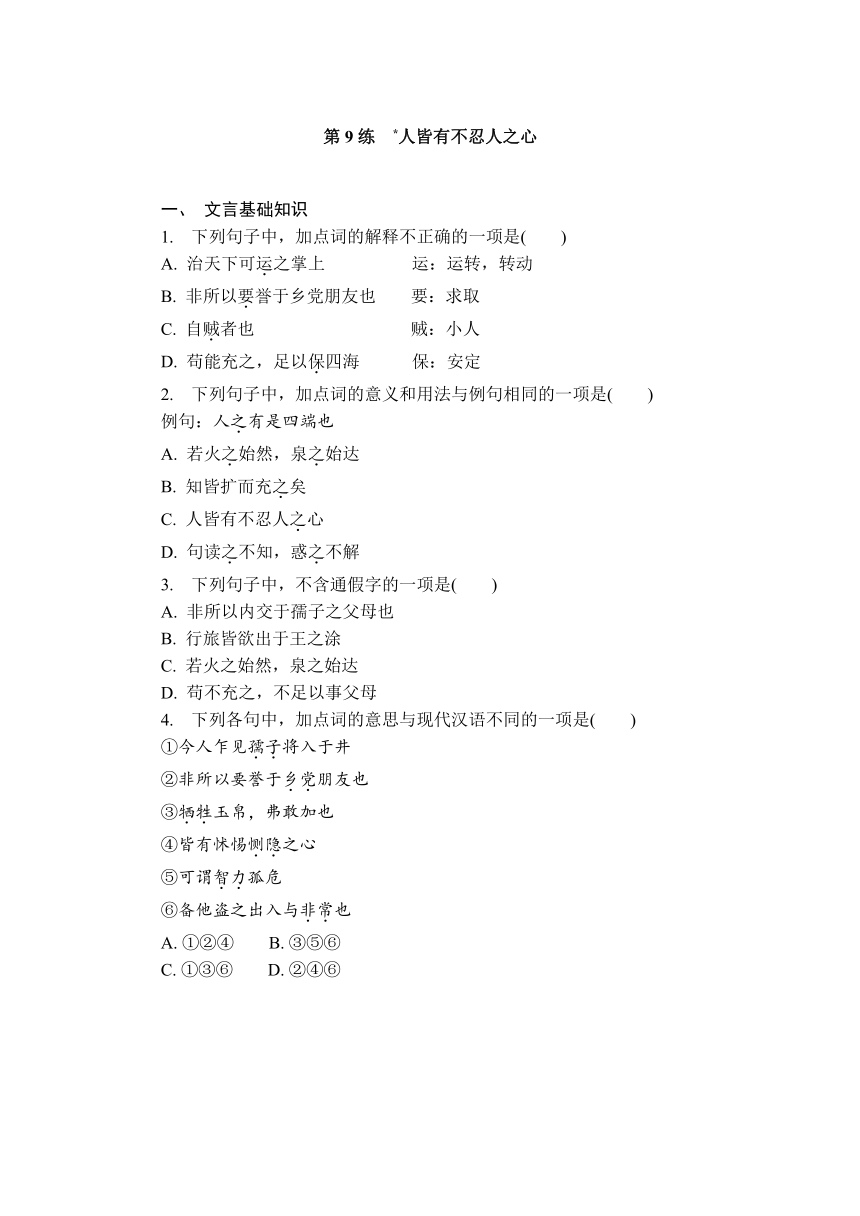

第9练 *人皆有不忍人之心

一、 文言基础知识

1. 下列句子中,加点词的解释不正确的一项是( )

A. 治天下可运之掌上 运:运转,转动

B. 非所以要誉于乡党朋友也 要:求取

C. 自贼者也 贼:小人

D. 苟能充之,足以保四海 保:安定

2. 下列句子中,加点词的意义和用法与例句相同的一项是( )

例句:人之有是四端也

A. 若火之始然,泉之始达

B. 知皆扩而充之矣

C. 人皆有不忍人之心

D. 句读之不知,惑之不解

3. 下列句子中,不含通假字的一项是( )

A. 非所以内交于孺子之父母也

B. 行旅皆欲出于王之涂

C. 若火之始然,泉之始达

D. 苟不充之,不足以事父母

4. 下列各句中,加点词的意思与现代汉语不同的一项是( )

①今人乍见孺子将入于井

②非所以要誉于乡党朋友也

③牺牲玉帛,弗敢加也

④皆有怵惕恻隐之心

⑤可谓智力孤危

⑥备他盗之出入与非常也

A. ①②④ B. ③⑤⑥

C. ①③⑥ D. ②④⑥

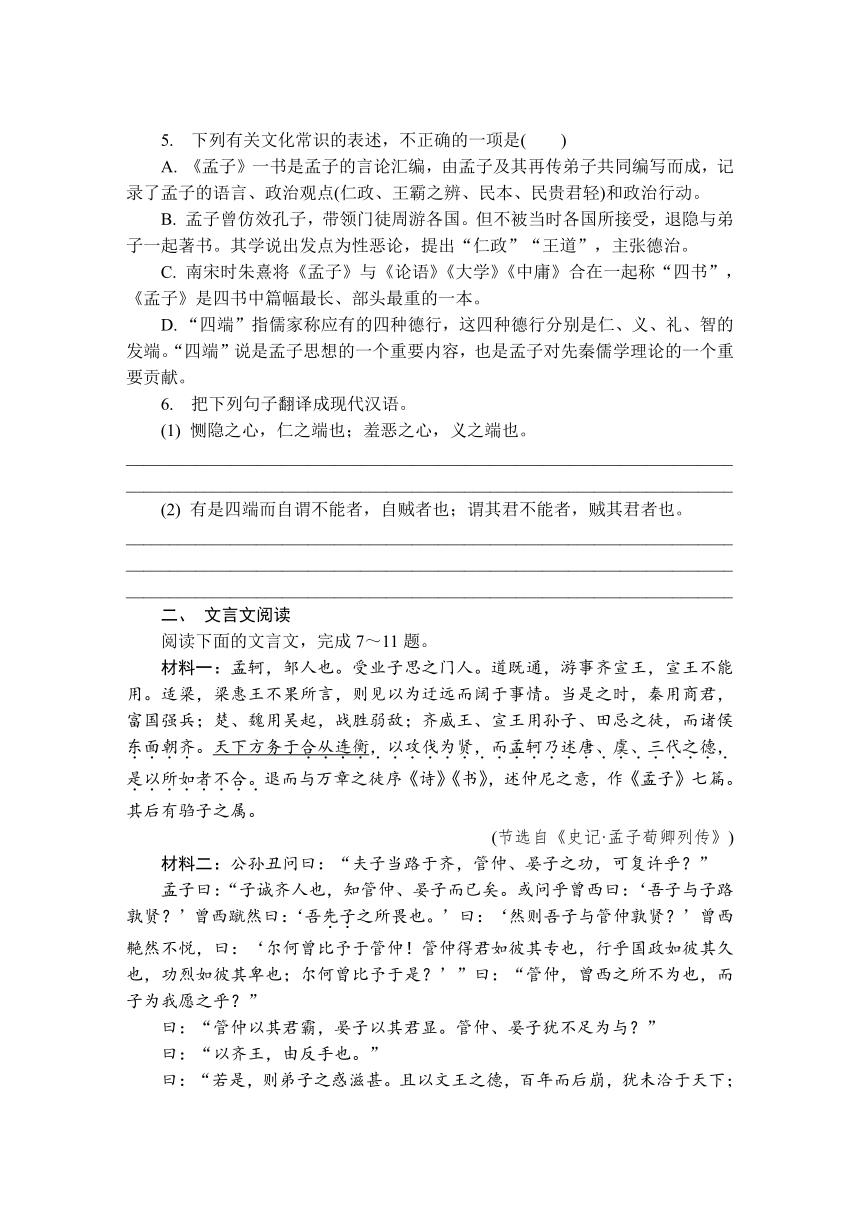

5. 下列有关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A. 《孟子》一书是孟子的言论汇编,由孟子及其再传弟子共同编写而成,记录了孟子的语言、政治观点(仁政、王霸之辨、民本、民贵君轻)和政治行动。

B. 孟子曾仿效孔子,带领门徒周游各国。但不被当时各国所接受,退隐与弟子一起著书。其学说出发点为性恶论,提出“仁政”“王道”,主张德治。

C. 南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”,《孟子》是四书中篇幅最长、部头最重的一本。

D. “四端”指儒家称应有的四种德行,这四种德行分别是仁、义、礼、智的发端。“四端”说是孟子思想的一个重要内容,也是孟子对先秦儒学理论的一个重要贡献。

6. 把下列句子翻译成现代汉语。

(1) 恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2) 有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

二、 文言文阅读

阅读下面的文言文,完成7~11题。

材料一:孟轲,邹人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇。其后有驺子之属。

(节选自《史记·孟子荀卿列传》)

材料二:公孙丑问曰:“夫子当路于齐,管仲、晏子之功,可复许乎?”

孟子曰:“子诚齐人也,知管仲、晏子而已矣。或问乎曾西曰:‘吾子与子路孰贤?’曾西蹴然曰:‘吾先子之所畏也。’曰:‘然则吾子与管仲孰贤?’曾西艴然不悦,曰:‘尔何曾比予于管仲!管仲得君如彼其专也,行乎国政如彼其久也,功烈如彼其卑也;尔何曾比予于是?’”曰:“管仲,曾西之所不为也,而子为我愿之乎?”

曰:“管仲以其君霸,晏子以其君显。管仲、晏子犹不足为与?”

曰:“以齐王,由反手也。”

曰:“若是,则弟子之惑滋甚。且以文王之德,百年而后崩,犹未洽于天下;武王、周公继之,然后大行。今言王若易然,则文王不足法与?”

曰:“文王何可当也?由汤至于武丁,贤圣之君六七作,天下归殷久矣,久则难变也。武丁朝诸侯,有天下,犹运之掌也。纣之去武丁未久也,其故家遗俗,流风善政,犹有存者;又有微子、微仲、王子比干、箕子、胶鬲皆贤人也。相与辅相之,故久而后失之也。尺地,莫非其有也;一民,莫非其臣也;然而文王犹方百里起,是以难也。齐人有言曰:‘虽有智慧,不如乘势;虽有镃基,不如待时。’今时则易然也:夏后、殷、周之盛,地未有过千里者也而齐有其地矣鸡鸣狗吠相闻而达乎四境而齐有其民矣。地不改辟矣,民不改聚矣,行仁政而王,莫之能御也。且王者之不作,未有疏于此时者也;民之憔悴于虐政,未有甚于此时者也。饥者易为食,渴者易为饮。孔子曰:‘德之流行,速于置邮而传命。’当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也。故事半古之人,功必倍之,惟此时为然。”

(节选自《孟子·公孙丑上》)

7. 材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。

地未有过千里者也而齐有其地矣鸡鸣狗吠相闻而达乎四境而齐有其民矣

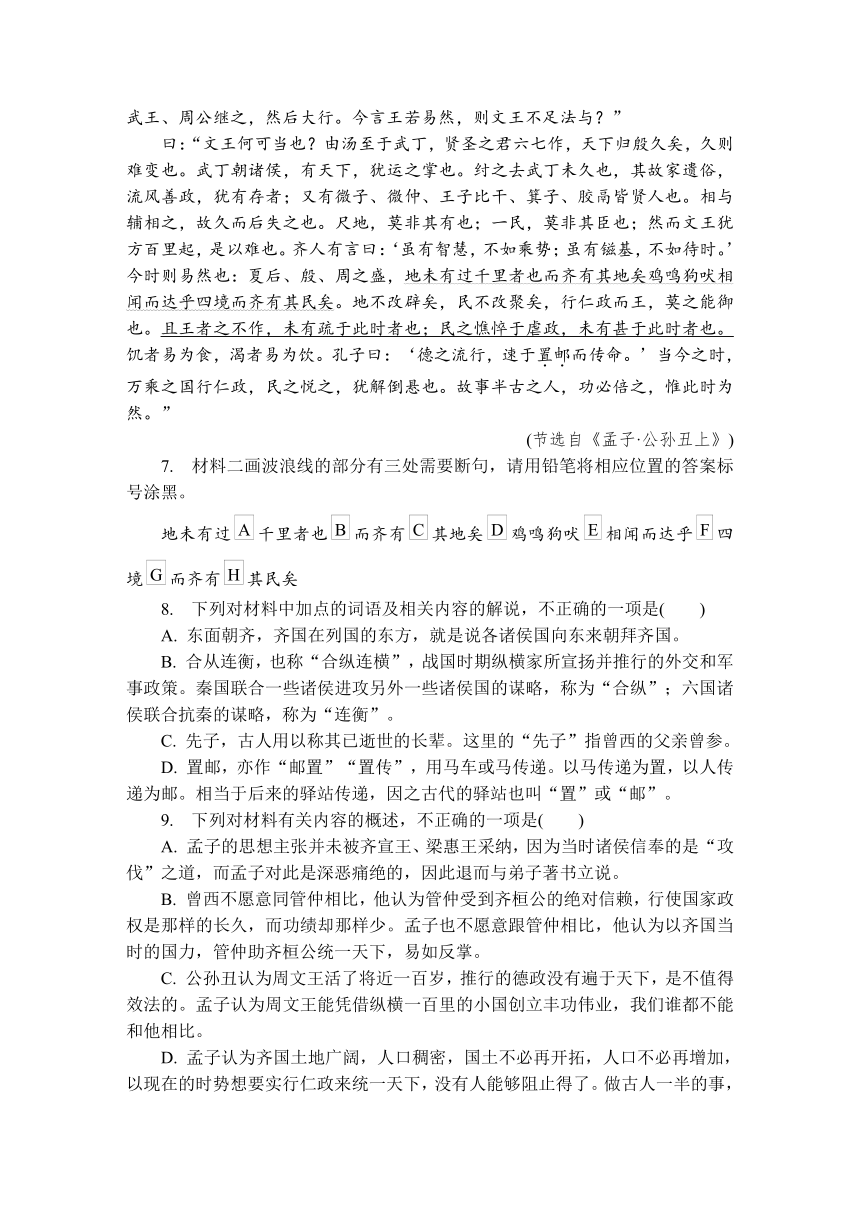

8. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 东面朝齐,齐国在列国的东方,就是说各诸侯国向东来朝拜齐国。

B. 合从连衡,也称“合纵连横”,战国时期纵横家所宣扬并推行的外交和军事政策。秦国联合一些诸侯进攻另外一些诸侯国的谋略,称为“合纵”;六国诸侯联合抗秦的谋略,称为“连衡”。

C. 先子,古人用以称其已逝世的长辈。这里的“先子”指曾西的父亲曾参。

D. 置邮,亦作“邮置”“置传”,用马车或马传递。以马传递为置,以人传递为邮。相当于后来的驿站传递,因之古代的驿站也叫“置”或“邮”。

9. 下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 孟子的思想主张并未被齐宣王、梁惠王采纳,因为当时诸侯信奉的是“攻伐”之道,而孟子对此是深恶痛绝的,因此退而与弟子著书立说。

B. 曾西不愿意同管仲相比,他认为管仲受到齐桓公的绝对信赖,行使国家政权是那样的长久,而功绩却那样少。孟子也不愿意跟管仲相比,他认为以齐国当时的国力,管仲助齐桓公统一天下,易如反掌。

C. 公孙丑认为周文王活了将近一百岁,推行的德政没有遍于天下,是不值得效法的。孟子认为周文王能凭借纵横一百里的小国创立丰功伟业,我们谁都不能和他相比。

D. 孟子认为齐国土地广阔,人口稠密,国土不必再开拓,人口不必再增加,以现在的时势想要实行仁政来统一天下,没有人能够阻止得了。做古人一半的事,就可以成就古人双倍的功绩,“事半功倍”只有在这个时代才行。

10. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1) 天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2) 且王者之不作,未有疏于此时者也;民之憔悴于虐政,未有甚于此时者也。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. 孟子认为周文王灭殷是很困难的,请简述原因。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第9练 *人皆有不忍人之心

1. C 贼:伤害。

2. A A项与例句中的加点词均为助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。B项,代词,代前文的“四端”;C项,结构助词,的;D项,助词,宾语前置的标志,不译。

3. D A项,“内”同“纳”;B项,“涂”同“途”,道路;C项,“然”同“燃”。

4. B ③牺牲:古义,祭祀用的纯色全体牲畜;今义,为了正义的目的舍弃自己的生命。⑤智力:古义,智谋和力量;今义,指人认识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力,包括记忆、观察、想象、思考、判断等。⑥非常:古义,意外的变故;今义,十分,极。

5. B “其学说出发点为性恶论”错误,应是“性善论”。

性恶论,是荀子所论及的人性,其本质恰是无所谓善恶的“本始材朴”的自然之性,它既有转化为恶的可能,也有发展为善的机会。

性善论,是战国时期孟子提出的人性论述,孟子认为人性本善,人之为善,是他的本性的表现,人之不为善,是违背其本性的。

6. (1) 怜悯(别人的不幸)的心,是仁的发端;对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶的心,是义的发端。(重点:“恻隐”“端”羞恶”)

(2) 有这四种发端却自认为不行的人,是自我伤害的人;(有这四种发端却)认为他的国君不行的人,是伤害他的国君的人。(重点:“是”“而”“自谓”“贼”“其”“不能”)

7. BDG “者也”为句末语气词,应在其后断开,即在B处断开;“矣”为句末语气词,应在其后断开,即在D处断开;“乎”相当于介词“于”,其宾语为“四境”,应在“四境”后断开,即在G处断开。

8. B “秦国联合一些诸侯进攻另外一些诸侯国的谋略,称为‘合纵’;六国诸侯联合抗秦的谋略,称为‘连衡’”错误,应是“秦国联合一些诸侯进攻另外一些诸侯国的谋略,称为‘连衡’;六国诸侯联合抗秦的谋略,称为‘合纵’”。

9. C “是不值得效法的”错误,公孙丑向孟子提出“则文王不足法与”的疑问,说明他认为文王是值得效法的。

10. (1) 天下各国正致力于合纵连横的攻伐谋略,把能攻善伐看作贤能,但孟子却称述唐尧、虞舜和夏商周三代的德政,因此不符合他所到之国(的需要)。(重点:“务”“是以”“所如者”)

(2) 况且统一天下的贤君没有出现(的时间),没有比现在隔得更久的;百姓受暴政的压榨折磨(的程度),没有比现在更厉害的。(重点:“不作”“疏”“甚”)

11. ①天下百姓归服殷朝已经很久了;②武丁把天下治理得很好,纣王的年代距武丁并不久,又有贤德的人来辅助他;③周文王当时只有纵横一百里的小国。

【参考译文】

材料一:孟轲,是邹国人。他曾跟着子思的弟子学习。当他学业精通之后,便去游说齐宣王,齐宣王没有任用他。于是到了梁国,梁惠王不听信他的主张,他的主张反而被认为不切实情,远离实际。当时,(诸侯国都在实行变革,)秦国任用商鞅,使国家富足,兵力强大;楚国、魏国任用吴起,战胜了一些国家,削弱了强敌;齐威王和宣王任用孙膑、田忌等人,(国力强盛,)使诸侯国都向东来朝拜齐国。天下各国正致力于合纵连横的攻伐谋略,把能攻善伐看作贤能,但孟子却称述唐尧、虞舜和夏商周三代的德政,因此不符合他所到之国(的需要)。于是就回到家乡与万章等人整理《诗经》《书经》,阐发孔丘的思想学说,写成《孟子》一书,共七篇。在他之后,出现了学者邹子等人。

材料二:公孙丑问道:“先生如果在齐国当政,管仲和晏子的功业,可以再次建立吗?”

孟子(回答)说:“你真是一个齐国人,只知道管仲和晏子罢了。曾经有人问曾西:‘你和子路相比,谁更贤德? ’曾西不安地回答:‘子路是我父亲所敬畏的人。(我怎敢与他相比?)’(那人又)问:‘那么你和管仲相比,谁更贤德?’曾西听了很不高兴,说:‘你怎么竟拿管仲和我相比呢?管仲受到齐桓公绝对的信赖,行使国家政权是那样的长久,而功绩却那样少;你为什么拿他和我相比?’”(孟子)说:“管仲是曾西都不愿意与他相比的人,而你以为我愿意做那样的人吗?”

(公孙丑)说:“管仲使齐桓公称霸诸侯,晏子使齐景公名声显扬于诸侯。管仲、晏子还不值得学习吗?”

(孟子)回答:“以齐国的实力来称霸诸侯,好像翻转手掌一样容易。”

(公孙丑)说:“如果是这样,那么我就更不明白了。像周文王那样的德行,活了一百岁然后死去,仍然未能统一天下;周武王、周公旦继承文王的事业,然后统一天下,才逐步使仁政广泛推行。如今您说用王道统一天下易如反掌,那么连周文王也不值得效法吗?”

(孟子)说:“怎么能同周文王相比较呢?从商朝的汤到武丁,圣贤的君主出现了六七位,天下的百姓归顺于商朝已经很久了,时间长久了也就难以改变。武丁的时代,诸侯来朝贡,治理天下好像在手掌之中运转一样(简单)。纣王的朝代上距武丁的时代并不远,他的忠臣世家和遗留的风俗楷模,流传的道德风气与仁教善政,有些仍然流传于世;再加上又有微子、微仲、王子比干、箕子、胶鬲等贤德之人。有他们共同辅佐王室,所以统治了很久才亡国。(可以说,)当时没有一尺土地不归殷朝所有,没有一个百姓不是殷朝的臣民;而文王从方圆百里的小国发展起来,所以十分困难。齐国有句俗话说:‘虽然有聪明智慧,不如利用形势时机;虽然有锄头工具,不如等待节气农时。’今天的时势(要实行王政)就容易多了:(因为)在夏、商、周的鼎盛时期,也没有土地超过千里的诸侯国,而现在的齐国却有这样广大的领土。鸡鸣狗叫之声到处听到,并且一直传到四方的边境上,(这说明)齐国已有如此之多的百姓了。国土不用再开辟,百姓不用再聚集增多,(只要认真)实行仁政而称王天下,没有人能阻止得了。况且统一天下的贤君没有出现(的时间),没有比现在隔得更久的;百姓受暴政的压榨折磨(的程度),没有比现在更厉害的。饥饿的人不苛求食物,口渴的人不会选择水源。孔子说过:‘德政的传播,比通过驿站传达命令的速度还要快。’在现在这个时候,拥有万辆兵车的大国要实行仁政,百姓的高兴,就如同被倒挂的人得到解救一样。所以说,只用古人的一半力气,却得到一倍的效果,只有在这个时候才能实现。”

一、 文言基础知识

1. 下列句子中,加点词的解释不正确的一项是( )

A. 治天下可运之掌上 运:运转,转动

B. 非所以要誉于乡党朋友也 要:求取

C. 自贼者也 贼:小人

D. 苟能充之,足以保四海 保:安定

2. 下列句子中,加点词的意义和用法与例句相同的一项是( )

例句:人之有是四端也

A. 若火之始然,泉之始达

B. 知皆扩而充之矣

C. 人皆有不忍人之心

D. 句读之不知,惑之不解

3. 下列句子中,不含通假字的一项是( )

A. 非所以内交于孺子之父母也

B. 行旅皆欲出于王之涂

C. 若火之始然,泉之始达

D. 苟不充之,不足以事父母

4. 下列各句中,加点词的意思与现代汉语不同的一项是( )

①今人乍见孺子将入于井

②非所以要誉于乡党朋友也

③牺牲玉帛,弗敢加也

④皆有怵惕恻隐之心

⑤可谓智力孤危

⑥备他盗之出入与非常也

A. ①②④ B. ③⑤⑥

C. ①③⑥ D. ②④⑥

5. 下列有关文化常识的表述,不正确的一项是( )

A. 《孟子》一书是孟子的言论汇编,由孟子及其再传弟子共同编写而成,记录了孟子的语言、政治观点(仁政、王霸之辨、民本、民贵君轻)和政治行动。

B. 孟子曾仿效孔子,带领门徒周游各国。但不被当时各国所接受,退隐与弟子一起著书。其学说出发点为性恶论,提出“仁政”“王道”,主张德治。

C. 南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”,《孟子》是四书中篇幅最长、部头最重的一本。

D. “四端”指儒家称应有的四种德行,这四种德行分别是仁、义、礼、智的发端。“四端”说是孟子思想的一个重要内容,也是孟子对先秦儒学理论的一个重要贡献。

6. 把下列句子翻译成现代汉语。

(1) 恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2) 有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

二、 文言文阅读

阅读下面的文言文,完成7~11题。

材料一:孟轲,邹人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇。其后有驺子之属。

(节选自《史记·孟子荀卿列传》)

材料二:公孙丑问曰:“夫子当路于齐,管仲、晏子之功,可复许乎?”

孟子曰:“子诚齐人也,知管仲、晏子而已矣。或问乎曾西曰:‘吾子与子路孰贤?’曾西蹴然曰:‘吾先子之所畏也。’曰:‘然则吾子与管仲孰贤?’曾西艴然不悦,曰:‘尔何曾比予于管仲!管仲得君如彼其专也,行乎国政如彼其久也,功烈如彼其卑也;尔何曾比予于是?’”曰:“管仲,曾西之所不为也,而子为我愿之乎?”

曰:“管仲以其君霸,晏子以其君显。管仲、晏子犹不足为与?”

曰:“以齐王,由反手也。”

曰:“若是,则弟子之惑滋甚。且以文王之德,百年而后崩,犹未洽于天下;武王、周公继之,然后大行。今言王若易然,则文王不足法与?”

曰:“文王何可当也?由汤至于武丁,贤圣之君六七作,天下归殷久矣,久则难变也。武丁朝诸侯,有天下,犹运之掌也。纣之去武丁未久也,其故家遗俗,流风善政,犹有存者;又有微子、微仲、王子比干、箕子、胶鬲皆贤人也。相与辅相之,故久而后失之也。尺地,莫非其有也;一民,莫非其臣也;然而文王犹方百里起,是以难也。齐人有言曰:‘虽有智慧,不如乘势;虽有镃基,不如待时。’今时则易然也:夏后、殷、周之盛,地未有过千里者也而齐有其地矣鸡鸣狗吠相闻而达乎四境而齐有其民矣。地不改辟矣,民不改聚矣,行仁政而王,莫之能御也。且王者之不作,未有疏于此时者也;民之憔悴于虐政,未有甚于此时者也。饥者易为食,渴者易为饮。孔子曰:‘德之流行,速于置邮而传命。’当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也。故事半古之人,功必倍之,惟此时为然。”

(节选自《孟子·公孙丑上》)

7. 材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。

地未有过千里者也而齐有其地矣鸡鸣狗吠相闻而达乎四境而齐有其民矣

8. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 东面朝齐,齐国在列国的东方,就是说各诸侯国向东来朝拜齐国。

B. 合从连衡,也称“合纵连横”,战国时期纵横家所宣扬并推行的外交和军事政策。秦国联合一些诸侯进攻另外一些诸侯国的谋略,称为“合纵”;六国诸侯联合抗秦的谋略,称为“连衡”。

C. 先子,古人用以称其已逝世的长辈。这里的“先子”指曾西的父亲曾参。

D. 置邮,亦作“邮置”“置传”,用马车或马传递。以马传递为置,以人传递为邮。相当于后来的驿站传递,因之古代的驿站也叫“置”或“邮”。

9. 下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 孟子的思想主张并未被齐宣王、梁惠王采纳,因为当时诸侯信奉的是“攻伐”之道,而孟子对此是深恶痛绝的,因此退而与弟子著书立说。

B. 曾西不愿意同管仲相比,他认为管仲受到齐桓公的绝对信赖,行使国家政权是那样的长久,而功绩却那样少。孟子也不愿意跟管仲相比,他认为以齐国当时的国力,管仲助齐桓公统一天下,易如反掌。

C. 公孙丑认为周文王活了将近一百岁,推行的德政没有遍于天下,是不值得效法的。孟子认为周文王能凭借纵横一百里的小国创立丰功伟业,我们谁都不能和他相比。

D. 孟子认为齐国土地广阔,人口稠密,国土不必再开拓,人口不必再增加,以现在的时势想要实行仁政来统一天下,没有人能够阻止得了。做古人一半的事,就可以成就古人双倍的功绩,“事半功倍”只有在这个时代才行。

10. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1) 天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2) 且王者之不作,未有疏于此时者也;民之憔悴于虐政,未有甚于此时者也。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. 孟子认为周文王灭殷是很困难的,请简述原因。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第9练 *人皆有不忍人之心

1. C 贼:伤害。

2. A A项与例句中的加点词均为助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。B项,代词,代前文的“四端”;C项,结构助词,的;D项,助词,宾语前置的标志,不译。

3. D A项,“内”同“纳”;B项,“涂”同“途”,道路;C项,“然”同“燃”。

4. B ③牺牲:古义,祭祀用的纯色全体牲畜;今义,为了正义的目的舍弃自己的生命。⑤智力:古义,智谋和力量;今义,指人认识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力,包括记忆、观察、想象、思考、判断等。⑥非常:古义,意外的变故;今义,十分,极。

5. B “其学说出发点为性恶论”错误,应是“性善论”。

性恶论,是荀子所论及的人性,其本质恰是无所谓善恶的“本始材朴”的自然之性,它既有转化为恶的可能,也有发展为善的机会。

性善论,是战国时期孟子提出的人性论述,孟子认为人性本善,人之为善,是他的本性的表现,人之不为善,是违背其本性的。

6. (1) 怜悯(别人的不幸)的心,是仁的发端;对自身的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶的心,是义的发端。(重点:“恻隐”“端”羞恶”)

(2) 有这四种发端却自认为不行的人,是自我伤害的人;(有这四种发端却)认为他的国君不行的人,是伤害他的国君的人。(重点:“是”“而”“自谓”“贼”“其”“不能”)

7. BDG “者也”为句末语气词,应在其后断开,即在B处断开;“矣”为句末语气词,应在其后断开,即在D处断开;“乎”相当于介词“于”,其宾语为“四境”,应在“四境”后断开,即在G处断开。

8. B “秦国联合一些诸侯进攻另外一些诸侯国的谋略,称为‘合纵’;六国诸侯联合抗秦的谋略,称为‘连衡’”错误,应是“秦国联合一些诸侯进攻另外一些诸侯国的谋略,称为‘连衡’;六国诸侯联合抗秦的谋略,称为‘合纵’”。

9. C “是不值得效法的”错误,公孙丑向孟子提出“则文王不足法与”的疑问,说明他认为文王是值得效法的。

10. (1) 天下各国正致力于合纵连横的攻伐谋略,把能攻善伐看作贤能,但孟子却称述唐尧、虞舜和夏商周三代的德政,因此不符合他所到之国(的需要)。(重点:“务”“是以”“所如者”)

(2) 况且统一天下的贤君没有出现(的时间),没有比现在隔得更久的;百姓受暴政的压榨折磨(的程度),没有比现在更厉害的。(重点:“不作”“疏”“甚”)

11. ①天下百姓归服殷朝已经很久了;②武丁把天下治理得很好,纣王的年代距武丁并不久,又有贤德的人来辅助他;③周文王当时只有纵横一百里的小国。

【参考译文】

材料一:孟轲,是邹国人。他曾跟着子思的弟子学习。当他学业精通之后,便去游说齐宣王,齐宣王没有任用他。于是到了梁国,梁惠王不听信他的主张,他的主张反而被认为不切实情,远离实际。当时,(诸侯国都在实行变革,)秦国任用商鞅,使国家富足,兵力强大;楚国、魏国任用吴起,战胜了一些国家,削弱了强敌;齐威王和宣王任用孙膑、田忌等人,(国力强盛,)使诸侯国都向东来朝拜齐国。天下各国正致力于合纵连横的攻伐谋略,把能攻善伐看作贤能,但孟子却称述唐尧、虞舜和夏商周三代的德政,因此不符合他所到之国(的需要)。于是就回到家乡与万章等人整理《诗经》《书经》,阐发孔丘的思想学说,写成《孟子》一书,共七篇。在他之后,出现了学者邹子等人。

材料二:公孙丑问道:“先生如果在齐国当政,管仲和晏子的功业,可以再次建立吗?”

孟子(回答)说:“你真是一个齐国人,只知道管仲和晏子罢了。曾经有人问曾西:‘你和子路相比,谁更贤德? ’曾西不安地回答:‘子路是我父亲所敬畏的人。(我怎敢与他相比?)’(那人又)问:‘那么你和管仲相比,谁更贤德?’曾西听了很不高兴,说:‘你怎么竟拿管仲和我相比呢?管仲受到齐桓公绝对的信赖,行使国家政权是那样的长久,而功绩却那样少;你为什么拿他和我相比?’”(孟子)说:“管仲是曾西都不愿意与他相比的人,而你以为我愿意做那样的人吗?”

(公孙丑)说:“管仲使齐桓公称霸诸侯,晏子使齐景公名声显扬于诸侯。管仲、晏子还不值得学习吗?”

(孟子)回答:“以齐国的实力来称霸诸侯,好像翻转手掌一样容易。”

(公孙丑)说:“如果是这样,那么我就更不明白了。像周文王那样的德行,活了一百岁然后死去,仍然未能统一天下;周武王、周公旦继承文王的事业,然后统一天下,才逐步使仁政广泛推行。如今您说用王道统一天下易如反掌,那么连周文王也不值得效法吗?”

(孟子)说:“怎么能同周文王相比较呢?从商朝的汤到武丁,圣贤的君主出现了六七位,天下的百姓归顺于商朝已经很久了,时间长久了也就难以改变。武丁的时代,诸侯来朝贡,治理天下好像在手掌之中运转一样(简单)。纣王的朝代上距武丁的时代并不远,他的忠臣世家和遗留的风俗楷模,流传的道德风气与仁教善政,有些仍然流传于世;再加上又有微子、微仲、王子比干、箕子、胶鬲等贤德之人。有他们共同辅佐王室,所以统治了很久才亡国。(可以说,)当时没有一尺土地不归殷朝所有,没有一个百姓不是殷朝的臣民;而文王从方圆百里的小国发展起来,所以十分困难。齐国有句俗话说:‘虽然有聪明智慧,不如利用形势时机;虽然有锄头工具,不如等待节气农时。’今天的时势(要实行王政)就容易多了:(因为)在夏、商、周的鼎盛时期,也没有土地超过千里的诸侯国,而现在的齐国却有这样广大的领土。鸡鸣狗叫之声到处听到,并且一直传到四方的边境上,(这说明)齐国已有如此之多的百姓了。国土不用再开辟,百姓不用再聚集增多,(只要认真)实行仁政而称王天下,没有人能阻止得了。况且统一天下的贤君没有出现(的时间),没有比现在隔得更久的;百姓受暴政的压榨折磨(的程度),没有比现在更厉害的。饥饿的人不苛求食物,口渴的人不会选择水源。孔子说过:‘德政的传播,比通过驿站传达命令的速度还要快。’在现在这个时候,拥有万辆兵车的大国要实行仁政,百姓的高兴,就如同被倒挂的人得到解救一样。所以说,只用古人的一半力气,却得到一倍的效果,只有在这个时候才能实现。”