部编版历史七年级上册第19课北朝政治和北方民族大交融 练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版历史七年级上册第19课北朝政治和北方民族大交融 练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 401.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-25 20:42:36 | ||

图片预览

文档简介

部编版历史七年级上册第19课北朝政治和北方民族大交融练习题(含答案)

选择题

1.北朝包括的朝代有( )

①北魏 ②东魏 ③西魏 ④北齐 ⑤北周

A. ①②③④⑤ B. ①②③④ C. ②③④⑤ D. ①③④⑤

2.北魏孝文帝改革的主要目的是( )

A. 学习汉族先进文化 B. 加强对黄河流域的统治

C. 促进北方民族交融 D. 统一全国

3.北魏孝文帝将都城从平城迁到( )

A. 长安 B. 洛阳 C. 建康 D. 邺城

4.北魏孝文帝改革中,推行汉化政策的措施不包括( )

A. 改汉姓 B. 穿汉服 C. 说藏语 D. 与汉族通婚

5.下列哪一历史事件标志着北方民族大交融的出现( )

A. 商鞅变法 B. 文景之治 C. 北魏孝文帝改革 D. 贞观之治

6.北魏孝文帝在位期间将都城迁到洛阳,并要求族人改汉姓、穿汉服、说汉语、通汉婚。孝文帝此举( )

A.打击了门阀士族的势力 B.顺应了民族交融的趋势

C.结束了分裂割据的状态 D.增强了北魏的军事实力

7.对于中国古代历史发展的基本阶段及其特征描述正确的是( )

A.史前时期——早期国家和社会变革

B.夏商周时期——统一多民族国家的建立和巩固

C.秦汉时期——中华文明的起源

D.三国两晋南北朝时期——政权分立与民族交融

8.这是中国历史上一次以少胜多的著名战役,它使前秦很快土崩瓦解,东晋统治局面相对稳定。这次战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

9.战争的胜负不一定取决于兵力的多寡,历史上以少胜多的战役有( )

①官渡之战 ②赤壁之战 ③淝水之战 ④马陵之战

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

10.东晋时期,江南地区出现了“荆扬晏安,户口殷实”的景象,统治局面相对稳定。奠定这一局面的基础的是( )

A.赤壁之战,孙刘联军得胜 B.八王之乱,西晋走向衰落

C.祖逖北伐,收复部分地区 D.淝水之战,消除北方威胁

11.黄仁宇在《中国大历史》中写道:“公元383年,这流亡政府的弱势军队出人意外地打败了前秦领袖苻坚所统率的绝对优势的北方联军。”这个“流亡政府”是指( )

A.东汉 B.东周 C.东晋 D.西晋

12.前秦苻坚在民心未附之际,强征北方各族人民当兵,浩浩荡荡南下,结果稍遇挫折前秦军中将士就迅速作鸟兽散,苻坚只得带领残兵逃回北方。这表明淝水之战前秦失败的原因是( )

A.前秦苻坚的骄傲轻敌 B.前秦内部缺乏凝聚力

C.南方将士的众志成城 D.南方将领的精妙谋略

13.《魏书·任城王传》记载:“但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原……”据材料可知,下列说法不属于孝文帝迁都的原因是( )

A.平城文化落后

B.北方各民族交融加强

C.平城中守旧势力强大

D.洛阳是中原政治文化中心

14.魏晋南北朝时期,本是胡人喜食的乳酪,成为北方汉人广泛流行的副食,原是羌人的羌煮,也有不少人喜欢。这反映出当时( )

A.丝绸之路始通 B.北方经济发达

C.民族交融加强 D.南北政权分立

15.《魏晋南北朝史》记载:经过十六国南北朝将近三百年的时间,这时它们已经完全融合在作为统一国家中主体部族的汉部族里了。这一趋势固然经历了长期的痛苦历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上不但没有衰落,而且比以前更加兴盛起来。这反映了( )

A.汉族形成于魏晋南北朝时期

B.民族交融推经济文化兴盛

C.少数民族文化较汉族文化更先进

D.汉族文化比少数民族文化更先进

16.“禁止穿鲜卑服,一律改穿汉服”“规定30岁以下的鲜卑官吏仍说鲜卑语的一律降爵黜官”“改鲜卑的复姓为近似的单音汉姓”。与这些措施相关的历史事件是( )

A.五胡内迁 B.孝文帝改革

C.唐蕃会盟 D.澶渊之盟

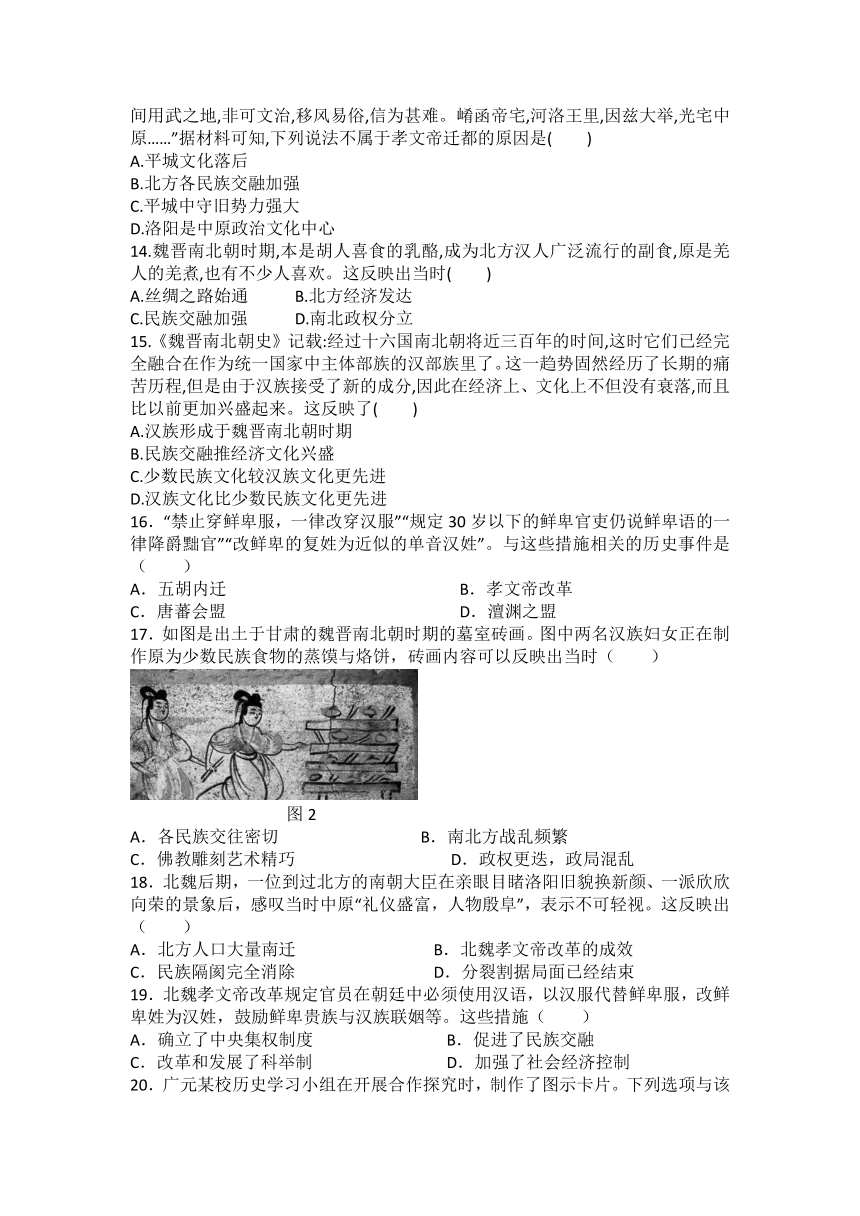

17.如图是出土于甘肃的魏晋南北朝时期的墓室砖画。图中两名汉族妇女正在制作原为少数民族食物的蒸馍与烙饼,砖画内容可以反映出当时( )

图2

A.各民族交往密切 B.南北方战乱频繁

C.佛教雕刻艺术精巧 D.政权更迭,政局混乱

18.北魏后期,一位到过北方的南朝大臣在亲眼目睹洛阳旧貌换新颜、一派欣欣向荣的景象后,感叹当时中原“礼仪盛富,人物殷阜”,表示不可轻视。这反映出( )

A.北方人口大量南迁 B.北魏孝文帝改革的成效

C.民族隔阂完全消除 D.分裂割据局面已经结束

19.北魏孝文帝改革规定官员在朝廷中必须使用汉语,以汉服代替鲜卑服,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉族联姻等。这些措施( )

A.确立了中央集权制度 B.促进了民族交融

C.改革和发展了科举制 D.加强了社会经济控制

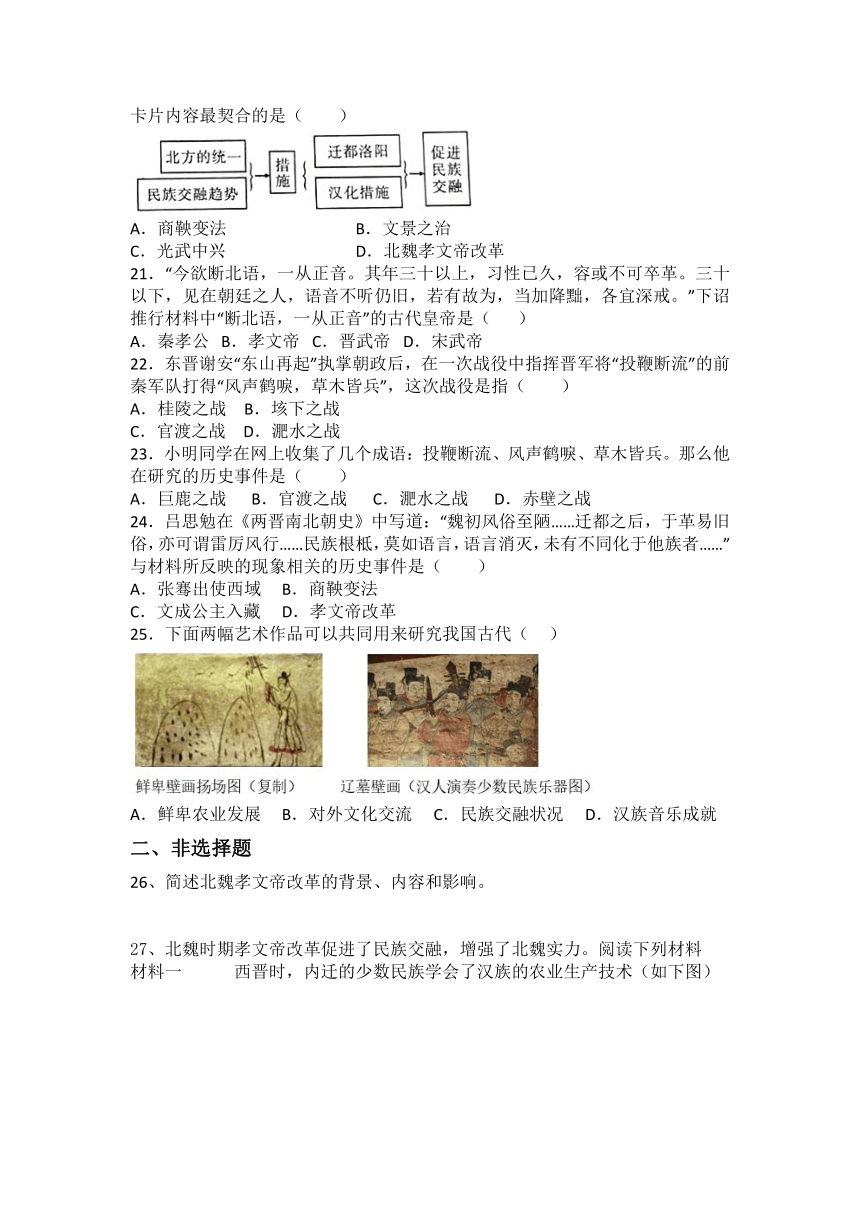

20.广元某校历史学习小组在开展合作探究时,制作了图示卡片。下列选项与该卡片内容最契合的是( )

A.商鞅变法 B.文景之治

C.光武中兴 D.北魏孝文帝改革

21.“今欲断北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容或不可卒革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜,各宜深戒。”下诏推行材料中“断北语,一从正音”的古代皇帝是( )

A.秦孝公 B.孝文帝 C.晋武帝 D.宋武帝

22.东晋谢安“东山再起”执掌朝政后,在一次战役中指挥晋军将“投鞭断流”的前秦军队打得“风声鹤唳,草木皆兵”,这次战役是指( )

A.桂陵之战 B.垓下之战

C.官渡之战 D.淝水之战

23.小明同学在网上收集了几个成语:投鞭断流、风声鹤唳、草木皆兵。那么他在研究的历史事件是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.赤壁之战

24.吕思勉在《两晋南北朝史》中写道:“魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者……”与材料所反映的现象相关的历史事件是( )

A.张骞出使西域 B.商鞅变法

C.文成公主入藏 D.孝文帝改革

25.下面两幅艺术作品可以共同用来研究我国古代( )

鲜卑农业发展 B.对外文化交流 C.民族交融状况 D.汉族音乐成就

非选择题

26、简述北魏孝文帝改革的背景、内容和影响。

27、北魏时期孝文帝改革促进了民族交融,增强了北魏实力。阅读下列材料

材料一 西晋时,内迁的少数民族学会了汉族的农业生产技术(如下图)

材料二 他进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻……。

——均选自部编义务教育教科书七上

阅读材料,请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识说说少数民族内迁的影响。

(2)材料二中的“他”是谁?他推行语言、服装、姓氏、联姻改革措施直接目的是什么?

(3)说说北魏时期孝文帝改革的影响是什么?

28、改革是国家和社会发展的不竭动力,在人类历史发展进程中发挥着重要的作用。阅读材料,回答问题。

材料一 有军功者,各以率受上爵:为私斗者,各以轻重被刑大小……而集小乡邑聚为县,置令、丞、凡三十一县。

——《史记·商君列传》

材料二 魏主下诏:“今欲断诸北语,一从正音……三十以下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”

——司马光《资治通鉴》

(1)材料一反映的是我国历史上的哪一次变法?这次变法有何作用?

(2)材料二是“魏主”的哪次改革?材料中“北语”、“正音”体现了他的哪一项改革措施?

答案

1-5ABBCC 6-10BDDAD 11-15CBBCB 16-20BABBD 21-25BDCDC

26.(1)背景:

①北魏统一北方,结束了北方长期分裂割据的局面。

②民族矛盾尖锐,鲜卑族与汉族等其他民族之间存在着文化、习俗等方面的差异,民族隔阂较深。

③鲜卑族文化相对落后,社会发展水平较低,需要学习汉族先进文化来加强统治。

④北方经济的恢复和发展为改革提供了物质基础。

(2)内容:

①迁都洛阳:将都城从平城迁到洛阳,加强对中原地区的控制,便于学习汉族先进文化。

②推行汉化政策:

改汉姓:鲜卑姓氏改为汉姓,如拓跋氏改姓元等。

穿汉服:鲜卑人改穿汉服。

说汉语:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

与汉族通婚:鲜卑贵族与汉族贵族联姻。

③实行均田制:把国家掌握的荒地分配给农民耕种,农民向国家缴纳租税,承担一定的徭役和兵役。

④整顿吏治:制定官吏俸禄制,严厉惩治贪污腐败。

(3)影响:

①促进了民族交融:鲜卑族与汉族等民族相互学习、相互影响,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少,为中华民族的发展注入了新的活力。

②加速了鲜卑族的封建化进程:北魏孝文帝改革使鲜卑族学习汉族的政治制度、经济模式和文化习俗,逐渐从游牧民族向封建农耕民族转变。

③推动了北方经济的恢复和发展:均田制的实行调动了农民的生产积极性,促进了农业生产的发展;同时,城市经济也得到了恢复和繁荣。

④为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础:北魏孝文帝改革促进了北方民族大交融,丰富了中华民族的文化内涵,为隋唐统一多民族国家的发展奠定了基础。

27、(1)少数民族学会了汉族的农业生产技术;促进了民族之间的交流(或者民族融合);促进了少数民族自身的发展;有时也加剧了民族之间的矛盾;对中原地区的农业生产有破坏也有发展。

(2)孝文帝;汉化。

(3)孝文帝改革促进了民族交融,增强了北魏实力。

28、(1)商鞅变法;使秦国国力大增,提高军队战斗力等。

(2)北魏孝文帝改革;说汉话。

选择题

1.北朝包括的朝代有( )

①北魏 ②东魏 ③西魏 ④北齐 ⑤北周

A. ①②③④⑤ B. ①②③④ C. ②③④⑤ D. ①③④⑤

2.北魏孝文帝改革的主要目的是( )

A. 学习汉族先进文化 B. 加强对黄河流域的统治

C. 促进北方民族交融 D. 统一全国

3.北魏孝文帝将都城从平城迁到( )

A. 长安 B. 洛阳 C. 建康 D. 邺城

4.北魏孝文帝改革中,推行汉化政策的措施不包括( )

A. 改汉姓 B. 穿汉服 C. 说藏语 D. 与汉族通婚

5.下列哪一历史事件标志着北方民族大交融的出现( )

A. 商鞅变法 B. 文景之治 C. 北魏孝文帝改革 D. 贞观之治

6.北魏孝文帝在位期间将都城迁到洛阳,并要求族人改汉姓、穿汉服、说汉语、通汉婚。孝文帝此举( )

A.打击了门阀士族的势力 B.顺应了民族交融的趋势

C.结束了分裂割据的状态 D.增强了北魏的军事实力

7.对于中国古代历史发展的基本阶段及其特征描述正确的是( )

A.史前时期——早期国家和社会变革

B.夏商周时期——统一多民族国家的建立和巩固

C.秦汉时期——中华文明的起源

D.三国两晋南北朝时期——政权分立与民族交融

8.这是中国历史上一次以少胜多的著名战役,它使前秦很快土崩瓦解,东晋统治局面相对稳定。这次战役是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

9.战争的胜负不一定取决于兵力的多寡,历史上以少胜多的战役有( )

①官渡之战 ②赤壁之战 ③淝水之战 ④马陵之战

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

10.东晋时期,江南地区出现了“荆扬晏安,户口殷实”的景象,统治局面相对稳定。奠定这一局面的基础的是( )

A.赤壁之战,孙刘联军得胜 B.八王之乱,西晋走向衰落

C.祖逖北伐,收复部分地区 D.淝水之战,消除北方威胁

11.黄仁宇在《中国大历史》中写道:“公元383年,这流亡政府的弱势军队出人意外地打败了前秦领袖苻坚所统率的绝对优势的北方联军。”这个“流亡政府”是指( )

A.东汉 B.东周 C.东晋 D.西晋

12.前秦苻坚在民心未附之际,强征北方各族人民当兵,浩浩荡荡南下,结果稍遇挫折前秦军中将士就迅速作鸟兽散,苻坚只得带领残兵逃回北方。这表明淝水之战前秦失败的原因是( )

A.前秦苻坚的骄傲轻敌 B.前秦内部缺乏凝聚力

C.南方将士的众志成城 D.南方将领的精妙谋略

13.《魏书·任城王传》记载:“但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原……”据材料可知,下列说法不属于孝文帝迁都的原因是( )

A.平城文化落后

B.北方各民族交融加强

C.平城中守旧势力强大

D.洛阳是中原政治文化中心

14.魏晋南北朝时期,本是胡人喜食的乳酪,成为北方汉人广泛流行的副食,原是羌人的羌煮,也有不少人喜欢。这反映出当时( )

A.丝绸之路始通 B.北方经济发达

C.民族交融加强 D.南北政权分立

15.《魏晋南北朝史》记载:经过十六国南北朝将近三百年的时间,这时它们已经完全融合在作为统一国家中主体部族的汉部族里了。这一趋势固然经历了长期的痛苦历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上不但没有衰落,而且比以前更加兴盛起来。这反映了( )

A.汉族形成于魏晋南北朝时期

B.民族交融推经济文化兴盛

C.少数民族文化较汉族文化更先进

D.汉族文化比少数民族文化更先进

16.“禁止穿鲜卑服,一律改穿汉服”“规定30岁以下的鲜卑官吏仍说鲜卑语的一律降爵黜官”“改鲜卑的复姓为近似的单音汉姓”。与这些措施相关的历史事件是( )

A.五胡内迁 B.孝文帝改革

C.唐蕃会盟 D.澶渊之盟

17.如图是出土于甘肃的魏晋南北朝时期的墓室砖画。图中两名汉族妇女正在制作原为少数民族食物的蒸馍与烙饼,砖画内容可以反映出当时( )

图2

A.各民族交往密切 B.南北方战乱频繁

C.佛教雕刻艺术精巧 D.政权更迭,政局混乱

18.北魏后期,一位到过北方的南朝大臣在亲眼目睹洛阳旧貌换新颜、一派欣欣向荣的景象后,感叹当时中原“礼仪盛富,人物殷阜”,表示不可轻视。这反映出( )

A.北方人口大量南迁 B.北魏孝文帝改革的成效

C.民族隔阂完全消除 D.分裂割据局面已经结束

19.北魏孝文帝改革规定官员在朝廷中必须使用汉语,以汉服代替鲜卑服,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉族联姻等。这些措施( )

A.确立了中央集权制度 B.促进了民族交融

C.改革和发展了科举制 D.加强了社会经济控制

20.广元某校历史学习小组在开展合作探究时,制作了图示卡片。下列选项与该卡片内容最契合的是( )

A.商鞅变法 B.文景之治

C.光武中兴 D.北魏孝文帝改革

21.“今欲断北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容或不可卒革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜,各宜深戒。”下诏推行材料中“断北语,一从正音”的古代皇帝是( )

A.秦孝公 B.孝文帝 C.晋武帝 D.宋武帝

22.东晋谢安“东山再起”执掌朝政后,在一次战役中指挥晋军将“投鞭断流”的前秦军队打得“风声鹤唳,草木皆兵”,这次战役是指( )

A.桂陵之战 B.垓下之战

C.官渡之战 D.淝水之战

23.小明同学在网上收集了几个成语:投鞭断流、风声鹤唳、草木皆兵。那么他在研究的历史事件是( )

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.淝水之战 D.赤壁之战

24.吕思勉在《两晋南北朝史》中写道:“魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者……”与材料所反映的现象相关的历史事件是( )

A.张骞出使西域 B.商鞅变法

C.文成公主入藏 D.孝文帝改革

25.下面两幅艺术作品可以共同用来研究我国古代( )

鲜卑农业发展 B.对外文化交流 C.民族交融状况 D.汉族音乐成就

非选择题

26、简述北魏孝文帝改革的背景、内容和影响。

27、北魏时期孝文帝改革促进了民族交融,增强了北魏实力。阅读下列材料

材料一 西晋时,内迁的少数民族学会了汉族的农业生产技术(如下图)

材料二 他进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻……。

——均选自部编义务教育教科书七上

阅读材料,请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识说说少数民族内迁的影响。

(2)材料二中的“他”是谁?他推行语言、服装、姓氏、联姻改革措施直接目的是什么?

(3)说说北魏时期孝文帝改革的影响是什么?

28、改革是国家和社会发展的不竭动力,在人类历史发展进程中发挥着重要的作用。阅读材料,回答问题。

材料一 有军功者,各以率受上爵:为私斗者,各以轻重被刑大小……而集小乡邑聚为县,置令、丞、凡三十一县。

——《史记·商君列传》

材料二 魏主下诏:“今欲断诸北语,一从正音……三十以下见在朝廷之人,如语音仍旧,若有故为,当加降黜。”

——司马光《资治通鉴》

(1)材料一反映的是我国历史上的哪一次变法?这次变法有何作用?

(2)材料二是“魏主”的哪次改革?材料中“北语”、“正音”体现了他的哪一项改革措施?

答案

1-5ABBCC 6-10BDDAD 11-15CBBCB 16-20BABBD 21-25BDCDC

26.(1)背景:

①北魏统一北方,结束了北方长期分裂割据的局面。

②民族矛盾尖锐,鲜卑族与汉族等其他民族之间存在着文化、习俗等方面的差异,民族隔阂较深。

③鲜卑族文化相对落后,社会发展水平较低,需要学习汉族先进文化来加强统治。

④北方经济的恢复和发展为改革提供了物质基础。

(2)内容:

①迁都洛阳:将都城从平城迁到洛阳,加强对中原地区的控制,便于学习汉族先进文化。

②推行汉化政策:

改汉姓:鲜卑姓氏改为汉姓,如拓跋氏改姓元等。

穿汉服:鲜卑人改穿汉服。

说汉语:规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

与汉族通婚:鲜卑贵族与汉族贵族联姻。

③实行均田制:把国家掌握的荒地分配给农民耕种,农民向国家缴纳租税,承担一定的徭役和兵役。

④整顿吏治:制定官吏俸禄制,严厉惩治贪污腐败。

(3)影响:

①促进了民族交融:鲜卑族与汉族等民族相互学习、相互影响,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少,为中华民族的发展注入了新的活力。

②加速了鲜卑族的封建化进程:北魏孝文帝改革使鲜卑族学习汉族的政治制度、经济模式和文化习俗,逐渐从游牧民族向封建农耕民族转变。

③推动了北方经济的恢复和发展:均田制的实行调动了农民的生产积极性,促进了农业生产的发展;同时,城市经济也得到了恢复和繁荣。

④为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础:北魏孝文帝改革促进了北方民族大交融,丰富了中华民族的文化内涵,为隋唐统一多民族国家的发展奠定了基础。

27、(1)少数民族学会了汉族的农业生产技术;促进了民族之间的交流(或者民族融合);促进了少数民族自身的发展;有时也加剧了民族之间的矛盾;对中原地区的农业生产有破坏也有发展。

(2)孝文帝;汉化。

(3)孝文帝改革促进了民族交融,增强了北魏实力。

28、(1)商鞅变法;使秦国国力大增,提高军队战斗力等。

(2)北魏孝文帝改革;说汉话。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史