4.1 我国防灾减灾的主要成就 教案

图片预览

文档简介

4.1 我国防灾减灾的主要成就 教案 (湘教版选修5)

●课标要求

举例说出中国减灾防灾的主要成就。

●课标解读

1.通过举例,使学生了解我国防灾减灾的主要成就。

2.通过对我国防灾减灾主要成就的了解,增强大家热爱祖国、热爱家乡的情感。

●新课导入建议

春秋战国时期,医学家扁鹊与魏文侯的一段对话:魏文侯问扁鹊,你们兄弟三人谁的医术最高?扁鹊毫不犹豫地回答:是兄长。魏文侯很奇怪,既如此,兄长何不及你出名呢?扁鹊说:大哥治病能从病人的神情中看出征兆,未有形而治之,故名不出家;二哥治病,能从病人的毛发中看出征象,不等发作就能治愈了,故名不出乡;唯有我,等病人病重了,才下重药,动手术,救病人于垂危之中,反而闻名天下。

这则小故事说明了防灾减灾在于防,防重于治。“预则立,不预则废”,“防患于未然”。

●教学流程设计

课前预习安排:①看教材P76~78填写[课前自主导学]中的“知识1、非工程性减灾防灾成就”;②看教材P79~80填写[课前自主导学]中的“知识2、长江防洪体系建设工程”并完成[思考交流]1;③看教材P81~82填写[课前自主导学]中的“知识3、三北防护林体系工程”并完成[思考交流]2;④看教材P82~83填写[课前自主导学]中的“知识4、淮河流域治理工程”。?步骤1:老师提问,检查预习效果。?步骤2:师生互动,完成“探究”[问题导思]1、2、3、4。?步骤3:教师通[例]的讲解,讲解研析知识“我国主要减灾工程及分布”。

?

步骤4:完成[图表活动解读]中的[活动点拨]指导学生完成[课堂小结]进行知识的回顾和强化巩固。

课 标 解 读

重 点 难 点

1.了解我国防灾减灾的主要成就。

2.理解和掌握长江防洪体系建设工程、“三北”防护林体系工程、淮河流域治理工程的主要作用。

1.长江防洪体系建设工程。(重点)

2.“三北”防护林体系工程。(重点)

3.淮河流域治理工程。(难点)

非工程性防灾减灾成就

1.目的:为了保障我国社会经济的可持续发展,必须防灾减灾。

2.指导方针:“以防为主,防抗救相结合”。

3.措施

(1)颁布和实施了与防灾减灾有关的专门性法律、法规。

(2)成立了中国“国际减灾十年”委员会,领导并开展了减灾的一系列活动。

长江防洪体系建设工程

1.洞庭湖水系治理:使长江中下游地区逐渐摆脱了“人争水地,水致人灾”的恶性循环局面。

2.洞庭湖水面的恢复即“洞庭湖4350工程”。

3.长江中上游防护林体系工程:改善长江源头生态环境状况,有效遏制水土流失。

4.三峡水利工程:作为治理开发长江、防范长江洪水关键性工程建成后,长江洪水对中下游地区的威胁将进一步减轻。

1.历史上,人们在湖区修建民垸的主要原因是什么?有什么危害?

【提示】 历史上,由于人口增加而耕地不足,为解决耕地问题,人们在湖区筑堤圈地,造田耕种,形成一个个居民点。民垸占据湖区,使得湖泊的蓄水量减少,调节河流径流量的能力减弱,下游地区发生洪涝灾害的几率增加。

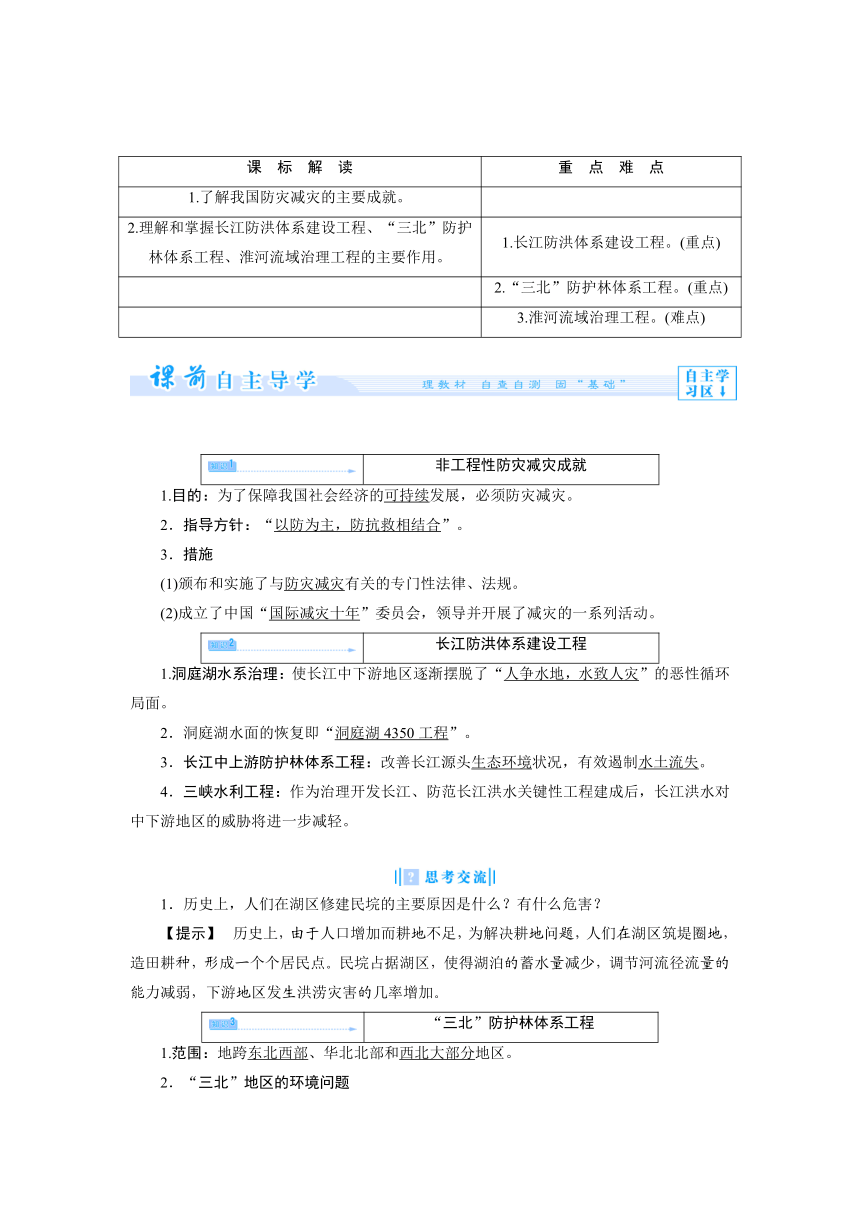

“三北”防护林体系工程

1.范围:地跨东北西部、华北北部和西北大部分地区。

2.“三北”地区的环境问题

3.措施:通过采取人工造林、封山封沙育林和飞机播种造林等措施,实行乔、灌、草结合,带、片、网结合,多树种、多林种结合,以建设一个功能完备、结构合理、系统稳定的大型防护林体系。

4.成效:①使三北地区森林覆盖率由5%提高到15%,荒漠化土地得到有效治理,水土流失得到基本控制;

②重点治理区的环境质量有了较大改善,生态效益、经济效益和社会效益明显;

③促进了该地区农村经济的发展和人民生活水平的提高。

2.建设“三北”防护林的主要目的是什么?

【提示】 历史上,“三北”地区的生态环境遭到严重破坏,经济发展受到制约。为恢复和保护“三北”地区的生态环境,防治土地荒漠化、水土流失和干旱灾害,改善该地区的经济状况,国家决定在“三北”地区建设大型防护林工程。

淮河流域治理工程

1.淮河治理的目标:通过治理水土流失,对病险水库、河堤进行除险加固和疏通河道等措施,提高淮河流域各地区的防洪标准,改善航运条件,提高供水保证率。

2.淮河多水灾的原因:一是支流多;二是落差小;三是河道弯曲狭窄;四是湖泊淤积;五是暴雨频繁。

我国主要减灾工程及分布

【问题导思】

1.阅读P77材料“我国重大减灾项目举例”和图4-2我国主要减灾工程分布,思考:我国主要减灾工程有哪些类型?主要分布在哪里?

【提示】 我国主要减灾工程有地震防御、沉陷与地裂治理、滑坡泥石流治理、水利工程、防护林体系等。

重点防御地震的城市主要分布在黄河流域、长江上游、淮河流域、东部沿海。沉陷与地裂治理城市主要是上海、宁波;滑坡、泥石流治理城市主要分布在长江上游;防护林主要分布在长江中上游和“三北”。

2.长江中上游防护林体系建设对防治哪些类型的自然灾害有作用?为什么?

【提示】 长江中上游防护林体系建设对防治水旱灾害、水土流失、滑坡和泥石流等自然灾害有显著作用,因为防护林具有涵养水源、保持水土、调节气候的作用。

3.“三北”地区有哪些环境问题?“三北”防护林工程的建设有什么作用?

【提示】 “三北”地区由人口增加、农业垦殖、战争以及统治者大兴土木等方面原因,“三北”地区的大面积森林与草原变为裸地,导致土地荒漠化、水土流失和干旱灾害。“三北”防护林的建设大幅度提高了“三北”地区的森林覆盖率,荒漠化和水土流失得到基本的控制,生态效益、经济效益和社会效益明显。

4.建国后国家治理淮河有几个阶段?采取了什么做法?今后一个阶段淮河治理的主要任务是什么?

【提示】 建国后国家治理淮河可以分为三个阶段,即20世纪50~60年代、20世纪90年代、2003年以后;做法有修建水库、加固大堤、疏通河道等;今后一个阶段淮河治理的主要任务是继续提高淮河的防洪抗旱能力和水质标准。

1.防护林工程:这些防护林工程属于“改变地表环境”的一类,主要有分布在海岸带的沿海防护林,北方风沙带及山地水土流失区的防风固沙林及水土保持林,河流沿岸的护岸林等。

2.大库容水库、抗震系数较高的城市建筑及防止地面沉降等工程,这属于工程性防御措施中的改变财物特性,提高抗灾性能的一类。

3.分布在我国东南沿海防风暴潮和台风袭击的防潮大堤及分布在西南滑坡、泥石流频发区的格栅坝工程,这类工程都属于“阻隔或控制灾害与人口、财产等直接相遇”的一类。

读中国主要减灾工程分布图,回答下列问题。

(1)防护林工程是中国________建设的基本框架;覆盖我国主要的__________区、________区、________区和________区。图中面积最大的生态工程是________,它的主要功能是__________________________________________________。

(2)长江中上游防护林建设的生态作用在于________、________。可防止________、________等自然灾害。

(3)地面沉降治理城市分布在________地区,试说明该地区地面沉降的原因。

(4)沿海防护林的作用是_________、_______等。

(5)滑坡、泥石流防御城市主要的防灾措施有哪些?

【思路点拨】 解答本题的关键是认真读图,看清我国各类减灾工程和分布区,防护林的生态作用和不同防护林工程的各自作用及地面沉降的原因。

【解析】 第(1)、(2)、(4)题,主要是发挥森林的生态功能,以达到减灾目的,森林的生态功能集中体现在:涵养水源、保持水土、防风固沙、吸烟滞尘、净化空气等。在不同地区,其主导功能不同。第(3)题,根据图例,地面沉降治理城市主要分布在长江三角洲地区,这里人口稠密、经济发达,工农业用水量大,过量开采地下水等导致地面沉降。第(5)题,该类城市分布地区山高坡陡,地震、滑坡、泥石流多发,可采用工程措施和非工程措施加以防范。

【答案】 (1)生态工程 水土流失 风沙危害 盐碱 台风 “三北”防护林 防风固沙、保持水土、保护农田

(2)保持水土 涵养水源 洪水 水土流失

(3)长江三角洲 工农业发达,城市人口密集,过量开采地下水;三角洲为疏松沉积物沉积而成;高楼大厦林立,地表重量增加

(4)减弱台风危害 减轻海岸侵蚀

(5)工程措施:加固滑坡体。

生物措施:植树造林。

非工程措施:利用现代科技,加强监测预报,建立预警系统,设定应急方案。

教材第76页活动

1.【点拨】 活动1:使人们有法可依,树立法制观念。

活动2:《中国减灾法规》、《大气污染防治法》等。

活动3:略。

教材第80页活动

2.【点拨】 活动1:对防治洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害有作用。长江中上游山区因过度砍伐、陡坡开荒、地表植被减少、水土流失加剧,降低了其涵养水源、调节径流、削峰补枯的能力,泥沙入江湖并发生淤积,使河床抬高,降低了河道的泄洪能力,易发生洪涝。长江中上游地区是我国泥石流多发地区,尤其是川、滇、黔接壤地带,植被的破坏使地表径流的水量和速度加大,泥石流日趋频繁,长江中上游防护林体系的建设,能极大地扼制或减轻泥石流灾害的发生。

活动2:长江中上游防护林体系在青海省、四川省、云南省、贵州省、甘肃省、陕西省、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、河南省、重庆市的271个县植树造林,增加森林面积2 000万公顷,使水土流失面积下降40个百分点以上,土壤年侵蚀量减少4亿多吨,达到改善生态环境、全面治理长江流域的目标。

教材第81页活动

3.【点拨】 活动1:.我国“三北”防护林网体系横跨西北、华北、东北的新、青、甘、宁、内蒙古、陕、晋、冀、津、京、辽、吉、黑13个省级行政区,绵延4 480千米,总面积407万平方千米,约占全国陆地面积的42%。

活动2:对。“三北”防护林像一道绿色屏障阻挡或减弱了沙尘的移动。

我国减灾防

灾的主要成就方针以防为主,防

抗救相结合主要减

灾工程长江防洪体系建设工程“三北”防护林体系工程淮河流域治理工程

读我国某地区示意图,回答1~2题。

1.为改善图示区域范围内的生态环境,目前正在进行的国土整治工程有( )

①“三北”防护林工程 ②长江中上游防护林工程

③退耕还牧工程 ④退田还湖工程

A.①② B.①③

C.②④ D.②③

2.洞庭湖“4350工程”的含义是( )

A.将洞庭湖的湖泊容积扩大到4 350立方米

B.将洞庭湖湖泊面积扩大4 350平方千米

C.退田还湖面积4 350平方千米

D.将洞庭湖的湖泊面积恢复到4 350平方千米

【解析】 第1题,从图中提供的信息可知:该区域属于长江中下游地区,该地区地势低平,洪涝灾害严重。国土整治的重点工程一是长江中上游防护林体系工程,保持水土;二是退耕还湖工程,提高湖泊对洪水调蓄功能。第2题,为了解决长江中下游地区的防汛安全,我国政府下决心把洞庭湖水面恢复到新中国成立初期时的面积,即由目前的2 625平方千米恢复到4 350平方千米。

【答案】 1.C 2.D

3.读我国黄河下游和荆江河段及部分水利工程示意图,完成下列问题。

(1)长江荆江河段和黄河下游段都是防洪重点地段。荆江河段汛期在________季,成灾的自然原因____(至少写三点)。

(2)黄河经常发生凌汛,分析凌汛形成的条件。(至少写两点)

(3)荆江河段洪涝严重,你认为哪些措施可以防治荆江水患?(至少写三点)

【解析】 第(1)题,考查河流防洪的季节及成因。受季风的影响,降水主要集中在夏季,本题主要考查洪灾的自然原因。第(2)题,考查凌汛形成的原因,主要从河流流向和结冰期来分析。第(3)题,主要考查治理水患的措施。

【答案】 (1)夏(或夏秋) ①上游流域面积广;②流域内降水多;③河道弯曲;④地势平坦,流速慢

(2)①河流有结冰期或最低温度小于0℃;②某些河段河流从低纬流向高纬。

(3)①植树造林;②加固堤坝;③退耕还林、还湖;

④裁弯取直;⑤建分洪、蓄洪工程;⑥建三峡工程;

⑦疏通河道。

4.阅读材料,回答下列问题。

材料一 淮河流域示意图。

材料二 2003年6月下旬至7月上旬,淮河流域连降暴雨,降水量比常年多1~4倍,出现自1991年以来的最大洪水,洪灾严重,为了减少人民生命财产的损失,国家防总科学调度,及时分洪、行洪,到7月13日,淮河流域转移安置受灾群众98.5万人。

(1)图中①②所代表的河流分别是________、__________。据图描述淮河的水系特征:______________。

(2)图中________省最易发生水灾,其原因是________。

(3)淮河历史上出现过多次洪涝灾害。你对防治淮河洪水有什么好的建议?

【解析】 由材料一图中信息可知:淮河地区位于我国南北方过渡地带,降水具有北方暴雨集中、降水变率大的特点和南方暴雨历时长、强度大的特点,从图中看出北岸支流长而多,南岸支流短而少,无天然入海河道,中下游地势低平,排水不畅,极易发生洪灾。

【答案】 (1)黄河 长江 北岸支流长而多,南岸支流短而少

(2)安徽 安徽地势低平,有淮河、长江两条河流经过

(3)上游植树造林,加强水土保持;在各大支流修建水库,调蓄径流;中游利用洼地修筑蓄洪工程;下游开挖入海新河,分散水流;加强湖泊对洪水的调节能力;加强预报、监测;提高人们的防灾、减灾意识等。

●课标要求

举例说出中国减灾防灾的主要成就。

●课标解读

1.通过举例,使学生了解我国防灾减灾的主要成就。

2.通过对我国防灾减灾主要成就的了解,增强大家热爱祖国、热爱家乡的情感。

●新课导入建议

春秋战国时期,医学家扁鹊与魏文侯的一段对话:魏文侯问扁鹊,你们兄弟三人谁的医术最高?扁鹊毫不犹豫地回答:是兄长。魏文侯很奇怪,既如此,兄长何不及你出名呢?扁鹊说:大哥治病能从病人的神情中看出征兆,未有形而治之,故名不出家;二哥治病,能从病人的毛发中看出征象,不等发作就能治愈了,故名不出乡;唯有我,等病人病重了,才下重药,动手术,救病人于垂危之中,反而闻名天下。

这则小故事说明了防灾减灾在于防,防重于治。“预则立,不预则废”,“防患于未然”。

●教学流程设计

课前预习安排:①看教材P76~78填写[课前自主导学]中的“知识1、非工程性减灾防灾成就”;②看教材P79~80填写[课前自主导学]中的“知识2、长江防洪体系建设工程”并完成[思考交流]1;③看教材P81~82填写[课前自主导学]中的“知识3、三北防护林体系工程”并完成[思考交流]2;④看教材P82~83填写[课前自主导学]中的“知识4、淮河流域治理工程”。?步骤1:老师提问,检查预习效果。?步骤2:师生互动,完成“探究”[问题导思]1、2、3、4。?步骤3:教师通[例]的讲解,讲解研析知识“我国主要减灾工程及分布”。

?

步骤4:完成[图表活动解读]中的[活动点拨]指导学生完成[课堂小结]进行知识的回顾和强化巩固。

课 标 解 读

重 点 难 点

1.了解我国防灾减灾的主要成就。

2.理解和掌握长江防洪体系建设工程、“三北”防护林体系工程、淮河流域治理工程的主要作用。

1.长江防洪体系建设工程。(重点)

2.“三北”防护林体系工程。(重点)

3.淮河流域治理工程。(难点)

非工程性防灾减灾成就

1.目的:为了保障我国社会经济的可持续发展,必须防灾减灾。

2.指导方针:“以防为主,防抗救相结合”。

3.措施

(1)颁布和实施了与防灾减灾有关的专门性法律、法规。

(2)成立了中国“国际减灾十年”委员会,领导并开展了减灾的一系列活动。

长江防洪体系建设工程

1.洞庭湖水系治理:使长江中下游地区逐渐摆脱了“人争水地,水致人灾”的恶性循环局面。

2.洞庭湖水面的恢复即“洞庭湖4350工程”。

3.长江中上游防护林体系工程:改善长江源头生态环境状况,有效遏制水土流失。

4.三峡水利工程:作为治理开发长江、防范长江洪水关键性工程建成后,长江洪水对中下游地区的威胁将进一步减轻。

1.历史上,人们在湖区修建民垸的主要原因是什么?有什么危害?

【提示】 历史上,由于人口增加而耕地不足,为解决耕地问题,人们在湖区筑堤圈地,造田耕种,形成一个个居民点。民垸占据湖区,使得湖泊的蓄水量减少,调节河流径流量的能力减弱,下游地区发生洪涝灾害的几率增加。

“三北”防护林体系工程

1.范围:地跨东北西部、华北北部和西北大部分地区。

2.“三北”地区的环境问题

3.措施:通过采取人工造林、封山封沙育林和飞机播种造林等措施,实行乔、灌、草结合,带、片、网结合,多树种、多林种结合,以建设一个功能完备、结构合理、系统稳定的大型防护林体系。

4.成效:①使三北地区森林覆盖率由5%提高到15%,荒漠化土地得到有效治理,水土流失得到基本控制;

②重点治理区的环境质量有了较大改善,生态效益、经济效益和社会效益明显;

③促进了该地区农村经济的发展和人民生活水平的提高。

2.建设“三北”防护林的主要目的是什么?

【提示】 历史上,“三北”地区的生态环境遭到严重破坏,经济发展受到制约。为恢复和保护“三北”地区的生态环境,防治土地荒漠化、水土流失和干旱灾害,改善该地区的经济状况,国家决定在“三北”地区建设大型防护林工程。

淮河流域治理工程

1.淮河治理的目标:通过治理水土流失,对病险水库、河堤进行除险加固和疏通河道等措施,提高淮河流域各地区的防洪标准,改善航运条件,提高供水保证率。

2.淮河多水灾的原因:一是支流多;二是落差小;三是河道弯曲狭窄;四是湖泊淤积;五是暴雨频繁。

我国主要减灾工程及分布

【问题导思】

1.阅读P77材料“我国重大减灾项目举例”和图4-2我国主要减灾工程分布,思考:我国主要减灾工程有哪些类型?主要分布在哪里?

【提示】 我国主要减灾工程有地震防御、沉陷与地裂治理、滑坡泥石流治理、水利工程、防护林体系等。

重点防御地震的城市主要分布在黄河流域、长江上游、淮河流域、东部沿海。沉陷与地裂治理城市主要是上海、宁波;滑坡、泥石流治理城市主要分布在长江上游;防护林主要分布在长江中上游和“三北”。

2.长江中上游防护林体系建设对防治哪些类型的自然灾害有作用?为什么?

【提示】 长江中上游防护林体系建设对防治水旱灾害、水土流失、滑坡和泥石流等自然灾害有显著作用,因为防护林具有涵养水源、保持水土、调节气候的作用。

3.“三北”地区有哪些环境问题?“三北”防护林工程的建设有什么作用?

【提示】 “三北”地区由人口增加、农业垦殖、战争以及统治者大兴土木等方面原因,“三北”地区的大面积森林与草原变为裸地,导致土地荒漠化、水土流失和干旱灾害。“三北”防护林的建设大幅度提高了“三北”地区的森林覆盖率,荒漠化和水土流失得到基本的控制,生态效益、经济效益和社会效益明显。

4.建国后国家治理淮河有几个阶段?采取了什么做法?今后一个阶段淮河治理的主要任务是什么?

【提示】 建国后国家治理淮河可以分为三个阶段,即20世纪50~60年代、20世纪90年代、2003年以后;做法有修建水库、加固大堤、疏通河道等;今后一个阶段淮河治理的主要任务是继续提高淮河的防洪抗旱能力和水质标准。

1.防护林工程:这些防护林工程属于“改变地表环境”的一类,主要有分布在海岸带的沿海防护林,北方风沙带及山地水土流失区的防风固沙林及水土保持林,河流沿岸的护岸林等。

2.大库容水库、抗震系数较高的城市建筑及防止地面沉降等工程,这属于工程性防御措施中的改变财物特性,提高抗灾性能的一类。

3.分布在我国东南沿海防风暴潮和台风袭击的防潮大堤及分布在西南滑坡、泥石流频发区的格栅坝工程,这类工程都属于“阻隔或控制灾害与人口、财产等直接相遇”的一类。

读中国主要减灾工程分布图,回答下列问题。

(1)防护林工程是中国________建设的基本框架;覆盖我国主要的__________区、________区、________区和________区。图中面积最大的生态工程是________,它的主要功能是__________________________________________________。

(2)长江中上游防护林建设的生态作用在于________、________。可防止________、________等自然灾害。

(3)地面沉降治理城市分布在________地区,试说明该地区地面沉降的原因。

(4)沿海防护林的作用是_________、_______等。

(5)滑坡、泥石流防御城市主要的防灾措施有哪些?

【思路点拨】 解答本题的关键是认真读图,看清我国各类减灾工程和分布区,防护林的生态作用和不同防护林工程的各自作用及地面沉降的原因。

【解析】 第(1)、(2)、(4)题,主要是发挥森林的生态功能,以达到减灾目的,森林的生态功能集中体现在:涵养水源、保持水土、防风固沙、吸烟滞尘、净化空气等。在不同地区,其主导功能不同。第(3)题,根据图例,地面沉降治理城市主要分布在长江三角洲地区,这里人口稠密、经济发达,工农业用水量大,过量开采地下水等导致地面沉降。第(5)题,该类城市分布地区山高坡陡,地震、滑坡、泥石流多发,可采用工程措施和非工程措施加以防范。

【答案】 (1)生态工程 水土流失 风沙危害 盐碱 台风 “三北”防护林 防风固沙、保持水土、保护农田

(2)保持水土 涵养水源 洪水 水土流失

(3)长江三角洲 工农业发达,城市人口密集,过量开采地下水;三角洲为疏松沉积物沉积而成;高楼大厦林立,地表重量增加

(4)减弱台风危害 减轻海岸侵蚀

(5)工程措施:加固滑坡体。

生物措施:植树造林。

非工程措施:利用现代科技,加强监测预报,建立预警系统,设定应急方案。

教材第76页活动

1.【点拨】 活动1:使人们有法可依,树立法制观念。

活动2:《中国减灾法规》、《大气污染防治法》等。

活动3:略。

教材第80页活动

2.【点拨】 活动1:对防治洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害有作用。长江中上游山区因过度砍伐、陡坡开荒、地表植被减少、水土流失加剧,降低了其涵养水源、调节径流、削峰补枯的能力,泥沙入江湖并发生淤积,使河床抬高,降低了河道的泄洪能力,易发生洪涝。长江中上游地区是我国泥石流多发地区,尤其是川、滇、黔接壤地带,植被的破坏使地表径流的水量和速度加大,泥石流日趋频繁,长江中上游防护林体系的建设,能极大地扼制或减轻泥石流灾害的发生。

活动2:长江中上游防护林体系在青海省、四川省、云南省、贵州省、甘肃省、陕西省、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、河南省、重庆市的271个县植树造林,增加森林面积2 000万公顷,使水土流失面积下降40个百分点以上,土壤年侵蚀量减少4亿多吨,达到改善生态环境、全面治理长江流域的目标。

教材第81页活动

3.【点拨】 活动1:.我国“三北”防护林网体系横跨西北、华北、东北的新、青、甘、宁、内蒙古、陕、晋、冀、津、京、辽、吉、黑13个省级行政区,绵延4 480千米,总面积407万平方千米,约占全国陆地面积的42%。

活动2:对。“三北”防护林像一道绿色屏障阻挡或减弱了沙尘的移动。

我国减灾防

灾的主要成就方针以防为主,防

抗救相结合主要减

灾工程长江防洪体系建设工程“三北”防护林体系工程淮河流域治理工程

读我国某地区示意图,回答1~2题。

1.为改善图示区域范围内的生态环境,目前正在进行的国土整治工程有( )

①“三北”防护林工程 ②长江中上游防护林工程

③退耕还牧工程 ④退田还湖工程

A.①② B.①③

C.②④ D.②③

2.洞庭湖“4350工程”的含义是( )

A.将洞庭湖的湖泊容积扩大到4 350立方米

B.将洞庭湖湖泊面积扩大4 350平方千米

C.退田还湖面积4 350平方千米

D.将洞庭湖的湖泊面积恢复到4 350平方千米

【解析】 第1题,从图中提供的信息可知:该区域属于长江中下游地区,该地区地势低平,洪涝灾害严重。国土整治的重点工程一是长江中上游防护林体系工程,保持水土;二是退耕还湖工程,提高湖泊对洪水调蓄功能。第2题,为了解决长江中下游地区的防汛安全,我国政府下决心把洞庭湖水面恢复到新中国成立初期时的面积,即由目前的2 625平方千米恢复到4 350平方千米。

【答案】 1.C 2.D

3.读我国黄河下游和荆江河段及部分水利工程示意图,完成下列问题。

(1)长江荆江河段和黄河下游段都是防洪重点地段。荆江河段汛期在________季,成灾的自然原因____(至少写三点)。

(2)黄河经常发生凌汛,分析凌汛形成的条件。(至少写两点)

(3)荆江河段洪涝严重,你认为哪些措施可以防治荆江水患?(至少写三点)

【解析】 第(1)题,考查河流防洪的季节及成因。受季风的影响,降水主要集中在夏季,本题主要考查洪灾的自然原因。第(2)题,考查凌汛形成的原因,主要从河流流向和结冰期来分析。第(3)题,主要考查治理水患的措施。

【答案】 (1)夏(或夏秋) ①上游流域面积广;②流域内降水多;③河道弯曲;④地势平坦,流速慢

(2)①河流有结冰期或最低温度小于0℃;②某些河段河流从低纬流向高纬。

(3)①植树造林;②加固堤坝;③退耕还林、还湖;

④裁弯取直;⑤建分洪、蓄洪工程;⑥建三峡工程;

⑦疏通河道。

4.阅读材料,回答下列问题。

材料一 淮河流域示意图。

材料二 2003年6月下旬至7月上旬,淮河流域连降暴雨,降水量比常年多1~4倍,出现自1991年以来的最大洪水,洪灾严重,为了减少人民生命财产的损失,国家防总科学调度,及时分洪、行洪,到7月13日,淮河流域转移安置受灾群众98.5万人。

(1)图中①②所代表的河流分别是________、__________。据图描述淮河的水系特征:______________。

(2)图中________省最易发生水灾,其原因是________。

(3)淮河历史上出现过多次洪涝灾害。你对防治淮河洪水有什么好的建议?

【解析】 由材料一图中信息可知:淮河地区位于我国南北方过渡地带,降水具有北方暴雨集中、降水变率大的特点和南方暴雨历时长、强度大的特点,从图中看出北岸支流长而多,南岸支流短而少,无天然入海河道,中下游地势低平,排水不畅,极易发生洪灾。

【答案】 (1)黄河 长江 北岸支流长而多,南岸支流短而少

(2)安徽 安徽地势低平,有淮河、长江两条河流经过

(3)上游植树造林,加强水土保持;在各大支流修建水库,调蓄径流;中游利用洼地修筑蓄洪工程;下游开挖入海新河,分散水流;加强湖泊对洪水的调节能力;加强预报、监测;提高人们的防灾、减灾意识等。