4.1 我国防灾减灾的主要成就 同步练习(含答案解析) (2)

文档属性

| 名称 | 4.1 我国防灾减灾的主要成就 同步练习(含答案解析) (2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 425.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-08-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

4.1 我国防灾减灾的主要成就 同步练习

【基础达标】

1.实施减灾防灾对策要因地制宜,下列对策不正确的是( )

A.黄土高原和江南丘陵应植树造林、保持水土

B.上海市要注意采取防止地面沉降的措施

C.我国西南地区要建设护坡工程和抗震工程

D.四川盆地大力植树造林,防治沙尘暴

新中国成立以来,我国防灾减灾工作取得了重大成就,据此回答2、3题。

2.我国正在建设的两条“绿色长城”指( )

①长城沿线的森林带

②“三北”防护林体系

③黄河下游两岸的护堤林

④沿海防护林体系

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

3.针对我国自然灾害频繁发生的国情,开展防灾减灾活动,对我国的生产建设和人民生活意义重大。下列事例中,属于防灾减灾设施建设的是( )

①兴建长江三峡大型水利枢纽

②兴建长江、黄河中上游防护林工程

③加固长江、黄河大堤

④在沿海一带修建海防林工程

A.①②③④ B.②③④ C.①②③ D.①②④

我国政府批准了长江中上游防护林体系建设一期工程总体规划,计划用30~40年时间,在保护好现有森林植被的基础上,大力植树造林,增加森林面积2 000万公顷。据此回答4、5题。

4.下列地区不属于长江中上游防护林体系的是( )

A.三峡库区 B.金沙江中下游

C.嘉陵江流域 D.太湖流域

5.长江中上游防护林体系的建设所属的领域是( )

A.建立和完善各类灾害监测预警系统

B.开展减灾工程建设

C.加强灾害保险与救援工作

D.开展防灾减灾科学研究

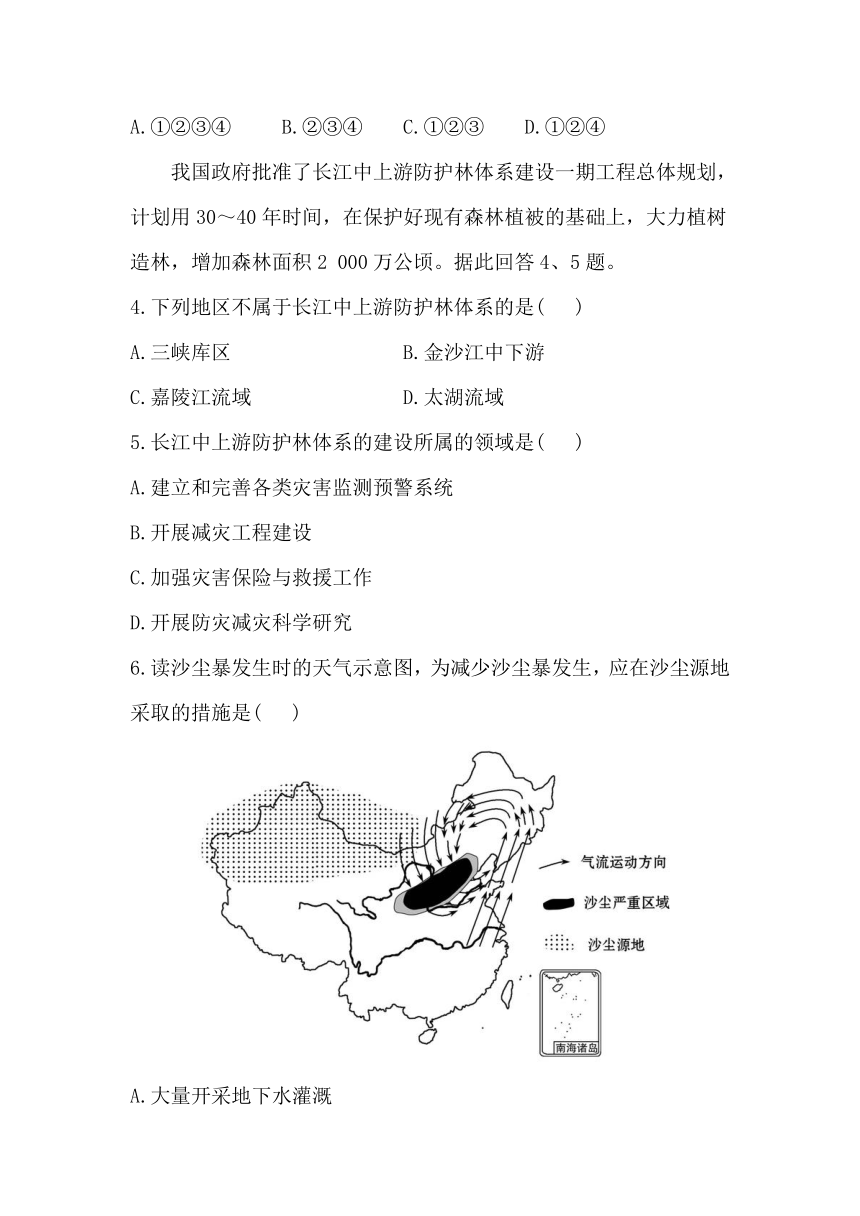

6.读沙尘暴发生时的天气示意图,为减少沙尘暴发生,应在沙尘源地采取的措施是( )

A.大量开采地下水灌溉

B.倡导游牧、轮荒制度

C.禁止任何经济活动

D.调整农牧业结构

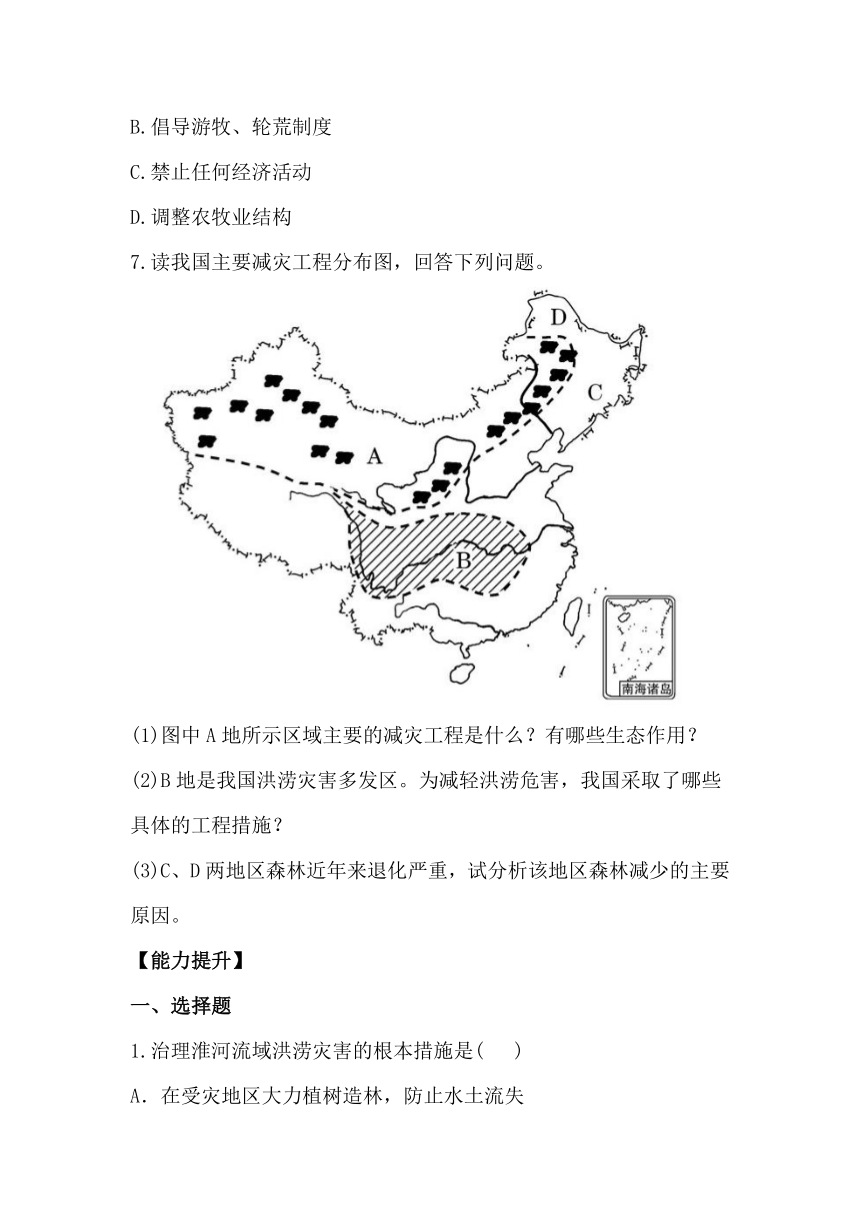

7.读我国主要减灾工程分布图,回答下列问题。

(1)图中A地所示区域主要的减灾工程是什么?有哪些生态作用?

(2)B地是我国洪涝灾害多发区。为减轻洪涝危害,我国采取了哪些具体的工程措施?

(3)C、D两地区森林近年来退化严重,试分析该地区森林减少的主要原因。

【能力提升】

一、选择题

1.治理淮河流域洪涝灾害的根本措施是( )

A.在受灾地区大力植树造林,防止水土流失

B.重灾区大规模移民,并不再布局大、中型企业

C.在中、下游修建蓄洪水库

D.在下游疏浚并增加泄洪通道

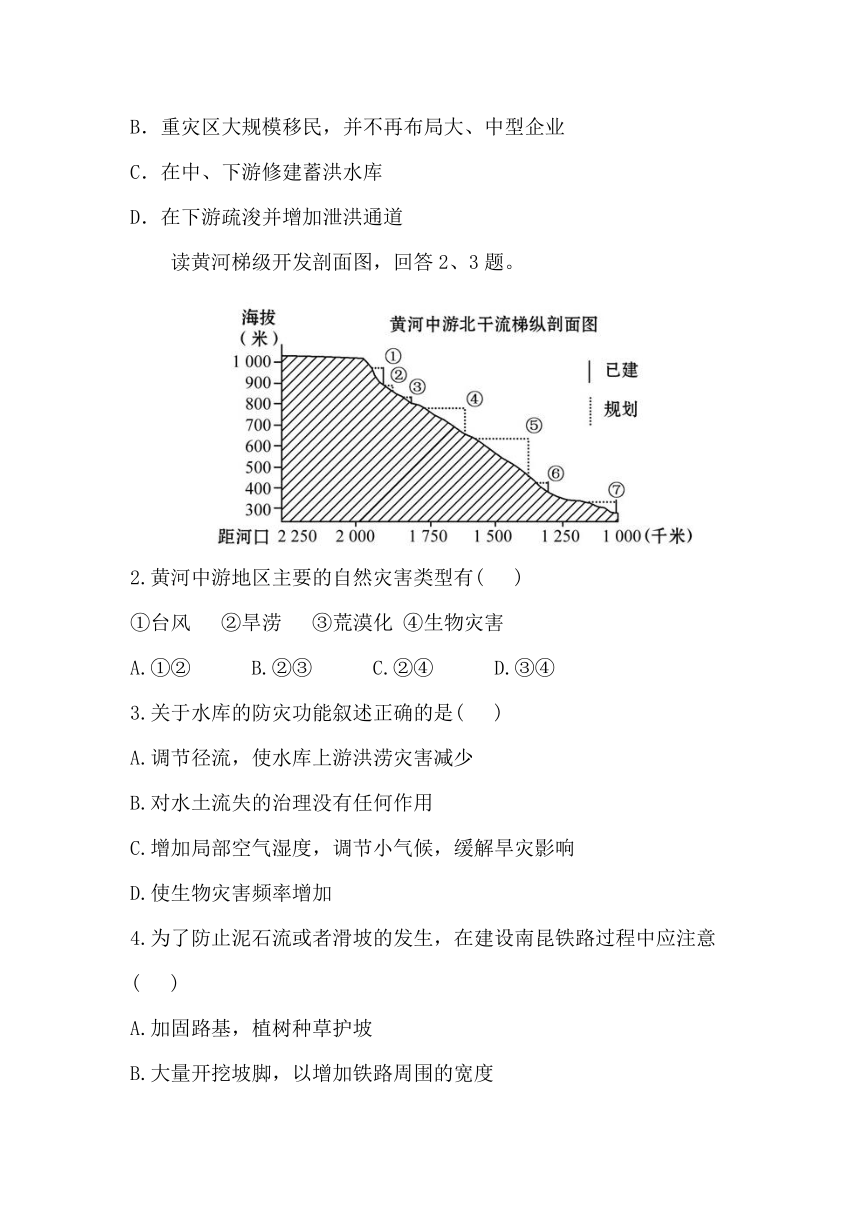

读黄河梯级开发剖面图,回答2、3题。

2.黄河中游地区主要的自然灾害类型有( )

①台风 ②旱涝 ③荒漠化 ④生物灾害

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

3.关于水库的防灾功能叙述正确的是( )

A.调节径流,使水库上游洪涝灾害减少

B.对水土流失的治理没有任何作用

C.增加局部空气湿度,调节小气候,缓解旱灾影响

D.使生物灾害频率增加

4.为了防止泥石流或者滑坡的发生,在建设南昆铁路过程中应注意( )

A.加固路基,植树种草护坡

B.大量开挖坡脚,以增加铁路周围的宽度

C.驱散积雨云,减少暴雨洪水的发生

D.发射卫星及时监测灾害,进行卫星导航

2011年春季,我国北方遭遇严重干旱,其中40万公顷良田颗粒无收,2 000万同胞面临无水可饮的绝境。下图为山东千年不遇的大旱。据此回答5、6题。

5.我国旱灾频发的主要原因是( )

A.气温比同纬度地区高

B.受副高压控制范围广

C.降水量的时空变化大

D.多受大陆气团控制

6.为缓解干旱对农业的影响,下列措施合理可行的是( )

①大规模进行海水淡化

②采取人工措施,加快西部高山冰川的融化速度

③修建水库和跨流域调水工程

④推广节水技术,增加耐旱作物的种植面积

A.①② B.③④ C.②③ D.②④

二、非选择题

7.读我国局部地区干旱频次分布图,回答下列问题。

(1)据图描述长江流域干旱频次的分布特征。

(2)结合该干旱频次图,分析华北地区要实现可持续发展应该采取的措施。

8.(案例探究题)分析图文材料,完成下列问题。

材料一 2011年6月19日至8月13日,黄河三次调水调沙全部结束,经过“三次洗澡”,共洗出1.275亿吨泥沙,此三次调水调沙均利用水库调节库容,实现人工重流塑造,输沙入海。

材料二 我国洪涝灾害分布图

(1)简述我国洪涝灾害的时空分布特点。

(2)分析黄河下游地区洪涝灾害产生的自然原因,并指出小浪底工程对下游哪些自然灾害有减轻作用。

答案解析

【基础达标】

1.【解析】选D。防灾减灾要因地制宜,综合采取工程措施和非工程措施会取得较好的效果。四川盆地地质地貌复杂,自然灾害频发,应加强对自然植被的保护,植树造林,但受沙尘暴影响较小,因此D说法是错误的。

2、3.【解析】2选D,3选A。本题组考查我国主要的防灾工程。第2题,绿色长城主要指“三北”防护林体系和沿海防护林体系。第3题,防灾减灾的主要工程措施有建防护林、修筑水库、加固大堤等。

4、5.【解析】4选D,5选B。第4题,三峡库区、金沙江中下游、嘉陵江流域都位于长江中上游地区,而太湖流域属于长江下游地区,因此不属于长江中上游防护林体系。第5题,长江中上游防护林体系属于防灾减灾工程。

6.【解析】选D。由图可判断沙尘源地为西北内陆草原、荒漠区,采取的措施为调整农牧业结构,即增加植被覆盖率,减缓土地荒漠化的进程,从而减少沙源。

7.【解析】本题主要考查我国减灾的主要工程措施及其作用。(1)我国西北、华北、东北荒漠化、水土流失、旱涝灾害严重,主要工程措施是建设“三北”防护林,其生态作用是防风固沙、保持水土、涵养水源等。(2)长江中上游主要是生物措施,中下游主要是工程措施。(3)东北森林减少既有自然原因也有人为原因。

答案:(1)“三北”防护林。 防风固沙、保持水土、涵养水源。

(2)上游实行退耕还林、封山育林、建设长江中上游防护林体系;中下游加固堤防、平垸行洪、退田还湖、移民建镇、修建水库。

(3)自然原因:森林大火、酸雨、病虫害等。人为原因:毁林开荒、乱砍乱伐、采育失调等。

【能力提升】

1.【解析】选D。淮河洪水产生的根本原因是下游无天然入海口,洪泽湖成为地上悬湖,排水不畅,所以解决淮河洪涝灾害的根本措施是在下游疏浚并增加泄洪通道。

2、3.【解析】2选B,3选C。第2题,黄河中游主要流经黄土高原,该地灾害类型较多,主要有旱涝、地震、生物灾害等。第3题,考查水库的作用。水库可以调节其下游的径流;通过打坝建库可以治理水土流失;能增加局部空气湿度,调节小气候,缓解旱灾影响;生物灾害(蝗灾)伴随干旱产生,修建水库可以增加降水量,缓解旱情,从而减少生物灾害的发生。

【规律方法】灾害的防御措施分析

在分析自然灾害的防御措施时,一般思路如下:

(1)从工程措施、非工程措施、生物措施、技术措施等方面入手,针对具体灾害选择所需要点。工程措施一般包括修建水库、加固堤坝、退耕还湖、防护林工程等;非工程措施主要包括立法、建立预警系统、加强防灾减灾教育宣传等;生物措施主要是植树种草、退耕还林还草等。技术措施主要包括各种防灾技术的探索。

(2)针对灾害产生的原因提出相关治理措施。

4.【解析】选A。南昆铁路在我国滑坡、泥石流多发的西南地区,为了避免或尽量减少灾害的发生,最可行的是加固路基,植树种草护坡。

5、6.【解析】5选C, 6选B。第5题,我国旱灾主要发生在华北、华南、西南和江淮四个地区,因为这几个地区受季风控制,而季风控制下的降水时空变化大,所以易形成旱涝灾害。第6题,针对旱灾采取的措施主要从可行的开源、节流方面来考虑。

7.【解析】第(1)题,结合图中的等值线进行分析即可。第(2)题,可持续发展应该从调整产业结构、节水等方面分析。

答案:(1)干旱频次大的地区主要位于长江下游地区,越往河流下游干旱频次越大。(2)发展立体农业,建立高效农林复合型农业体系;推广节水灌溉技术和节水作物,发展节水农业;加强水资源管理,增强节水意识;进行跨流域调水。(其他答案合理也可)

8.【解析】本题主要考查我国洪涝灾害的特点及修建水库大坝对洪水的作用。从图中可以看出,我国洪涝灾害主要分布在东部地势低平的季风区,因为季风区降水时空变化大,地势低平的地方不利于排洪,黄河下游除了具备这两个特点外还有河道淤积泄洪能力差,地上河容易决堤泛滥。而修建水库大坝,可以对下游起到防洪作用,并蓄水起到抗旱作用,还能预防凌汛造成的洪涝。

答案:(1)空间分布:东部多,西部少;沿海多,内陆少;平原低地多,高原山地少。(或集中分布在东部季风区地势低平的区域) 时间分布:夏秋多,冬春少;年际变化大。

(2)位于季风区,降水季节变化和年际变化(降水变率)大;多暴雨(强度大);地势平坦排水不畅;河道淤积,泄洪能力差;地上河,容易决堤泛滥。 洪水、干旱、凌汛。

【基础达标】

1.实施减灾防灾对策要因地制宜,下列对策不正确的是( )

A.黄土高原和江南丘陵应植树造林、保持水土

B.上海市要注意采取防止地面沉降的措施

C.我国西南地区要建设护坡工程和抗震工程

D.四川盆地大力植树造林,防治沙尘暴

新中国成立以来,我国防灾减灾工作取得了重大成就,据此回答2、3题。

2.我国正在建设的两条“绿色长城”指( )

①长城沿线的森林带

②“三北”防护林体系

③黄河下游两岸的护堤林

④沿海防护林体系

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

3.针对我国自然灾害频繁发生的国情,开展防灾减灾活动,对我国的生产建设和人民生活意义重大。下列事例中,属于防灾减灾设施建设的是( )

①兴建长江三峡大型水利枢纽

②兴建长江、黄河中上游防护林工程

③加固长江、黄河大堤

④在沿海一带修建海防林工程

A.①②③④ B.②③④ C.①②③ D.①②④

我国政府批准了长江中上游防护林体系建设一期工程总体规划,计划用30~40年时间,在保护好现有森林植被的基础上,大力植树造林,增加森林面积2 000万公顷。据此回答4、5题。

4.下列地区不属于长江中上游防护林体系的是( )

A.三峡库区 B.金沙江中下游

C.嘉陵江流域 D.太湖流域

5.长江中上游防护林体系的建设所属的领域是( )

A.建立和完善各类灾害监测预警系统

B.开展减灾工程建设

C.加强灾害保险与救援工作

D.开展防灾减灾科学研究

6.读沙尘暴发生时的天气示意图,为减少沙尘暴发生,应在沙尘源地采取的措施是( )

A.大量开采地下水灌溉

B.倡导游牧、轮荒制度

C.禁止任何经济活动

D.调整农牧业结构

7.读我国主要减灾工程分布图,回答下列问题。

(1)图中A地所示区域主要的减灾工程是什么?有哪些生态作用?

(2)B地是我国洪涝灾害多发区。为减轻洪涝危害,我国采取了哪些具体的工程措施?

(3)C、D两地区森林近年来退化严重,试分析该地区森林减少的主要原因。

【能力提升】

一、选择题

1.治理淮河流域洪涝灾害的根本措施是( )

A.在受灾地区大力植树造林,防止水土流失

B.重灾区大规模移民,并不再布局大、中型企业

C.在中、下游修建蓄洪水库

D.在下游疏浚并增加泄洪通道

读黄河梯级开发剖面图,回答2、3题。

2.黄河中游地区主要的自然灾害类型有( )

①台风 ②旱涝 ③荒漠化 ④生物灾害

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

3.关于水库的防灾功能叙述正确的是( )

A.调节径流,使水库上游洪涝灾害减少

B.对水土流失的治理没有任何作用

C.增加局部空气湿度,调节小气候,缓解旱灾影响

D.使生物灾害频率增加

4.为了防止泥石流或者滑坡的发生,在建设南昆铁路过程中应注意( )

A.加固路基,植树种草护坡

B.大量开挖坡脚,以增加铁路周围的宽度

C.驱散积雨云,减少暴雨洪水的发生

D.发射卫星及时监测灾害,进行卫星导航

2011年春季,我国北方遭遇严重干旱,其中40万公顷良田颗粒无收,2 000万同胞面临无水可饮的绝境。下图为山东千年不遇的大旱。据此回答5、6题。

5.我国旱灾频发的主要原因是( )

A.气温比同纬度地区高

B.受副高压控制范围广

C.降水量的时空变化大

D.多受大陆气团控制

6.为缓解干旱对农业的影响,下列措施合理可行的是( )

①大规模进行海水淡化

②采取人工措施,加快西部高山冰川的融化速度

③修建水库和跨流域调水工程

④推广节水技术,增加耐旱作物的种植面积

A.①② B.③④ C.②③ D.②④

二、非选择题

7.读我国局部地区干旱频次分布图,回答下列问题。

(1)据图描述长江流域干旱频次的分布特征。

(2)结合该干旱频次图,分析华北地区要实现可持续发展应该采取的措施。

8.(案例探究题)分析图文材料,完成下列问题。

材料一 2011年6月19日至8月13日,黄河三次调水调沙全部结束,经过“三次洗澡”,共洗出1.275亿吨泥沙,此三次调水调沙均利用水库调节库容,实现人工重流塑造,输沙入海。

材料二 我国洪涝灾害分布图

(1)简述我国洪涝灾害的时空分布特点。

(2)分析黄河下游地区洪涝灾害产生的自然原因,并指出小浪底工程对下游哪些自然灾害有减轻作用。

答案解析

【基础达标】

1.【解析】选D。防灾减灾要因地制宜,综合采取工程措施和非工程措施会取得较好的效果。四川盆地地质地貌复杂,自然灾害频发,应加强对自然植被的保护,植树造林,但受沙尘暴影响较小,因此D说法是错误的。

2、3.【解析】2选D,3选A。本题组考查我国主要的防灾工程。第2题,绿色长城主要指“三北”防护林体系和沿海防护林体系。第3题,防灾减灾的主要工程措施有建防护林、修筑水库、加固大堤等。

4、5.【解析】4选D,5选B。第4题,三峡库区、金沙江中下游、嘉陵江流域都位于长江中上游地区,而太湖流域属于长江下游地区,因此不属于长江中上游防护林体系。第5题,长江中上游防护林体系属于防灾减灾工程。

6.【解析】选D。由图可判断沙尘源地为西北内陆草原、荒漠区,采取的措施为调整农牧业结构,即增加植被覆盖率,减缓土地荒漠化的进程,从而减少沙源。

7.【解析】本题主要考查我国减灾的主要工程措施及其作用。(1)我国西北、华北、东北荒漠化、水土流失、旱涝灾害严重,主要工程措施是建设“三北”防护林,其生态作用是防风固沙、保持水土、涵养水源等。(2)长江中上游主要是生物措施,中下游主要是工程措施。(3)东北森林减少既有自然原因也有人为原因。

答案:(1)“三北”防护林。 防风固沙、保持水土、涵养水源。

(2)上游实行退耕还林、封山育林、建设长江中上游防护林体系;中下游加固堤防、平垸行洪、退田还湖、移民建镇、修建水库。

(3)自然原因:森林大火、酸雨、病虫害等。人为原因:毁林开荒、乱砍乱伐、采育失调等。

【能力提升】

1.【解析】选D。淮河洪水产生的根本原因是下游无天然入海口,洪泽湖成为地上悬湖,排水不畅,所以解决淮河洪涝灾害的根本措施是在下游疏浚并增加泄洪通道。

2、3.【解析】2选B,3选C。第2题,黄河中游主要流经黄土高原,该地灾害类型较多,主要有旱涝、地震、生物灾害等。第3题,考查水库的作用。水库可以调节其下游的径流;通过打坝建库可以治理水土流失;能增加局部空气湿度,调节小气候,缓解旱灾影响;生物灾害(蝗灾)伴随干旱产生,修建水库可以增加降水量,缓解旱情,从而减少生物灾害的发生。

【规律方法】灾害的防御措施分析

在分析自然灾害的防御措施时,一般思路如下:

(1)从工程措施、非工程措施、生物措施、技术措施等方面入手,针对具体灾害选择所需要点。工程措施一般包括修建水库、加固堤坝、退耕还湖、防护林工程等;非工程措施主要包括立法、建立预警系统、加强防灾减灾教育宣传等;生物措施主要是植树种草、退耕还林还草等。技术措施主要包括各种防灾技术的探索。

(2)针对灾害产生的原因提出相关治理措施。

4.【解析】选A。南昆铁路在我国滑坡、泥石流多发的西南地区,为了避免或尽量减少灾害的发生,最可行的是加固路基,植树种草护坡。

5、6.【解析】5选C, 6选B。第5题,我国旱灾主要发生在华北、华南、西南和江淮四个地区,因为这几个地区受季风控制,而季风控制下的降水时空变化大,所以易形成旱涝灾害。第6题,针对旱灾采取的措施主要从可行的开源、节流方面来考虑。

7.【解析】第(1)题,结合图中的等值线进行分析即可。第(2)题,可持续发展应该从调整产业结构、节水等方面分析。

答案:(1)干旱频次大的地区主要位于长江下游地区,越往河流下游干旱频次越大。(2)发展立体农业,建立高效农林复合型农业体系;推广节水灌溉技术和节水作物,发展节水农业;加强水资源管理,增强节水意识;进行跨流域调水。(其他答案合理也可)

8.【解析】本题主要考查我国洪涝灾害的特点及修建水库大坝对洪水的作用。从图中可以看出,我国洪涝灾害主要分布在东部地势低平的季风区,因为季风区降水时空变化大,地势低平的地方不利于排洪,黄河下游除了具备这两个特点外还有河道淤积泄洪能力差,地上河容易决堤泛滥。而修建水库大坝,可以对下游起到防洪作用,并蓄水起到抗旱作用,还能预防凌汛造成的洪涝。

答案:(1)空间分布:东部多,西部少;沿海多,内陆少;平原低地多,高原山地少。(或集中分布在东部季风区地势低平的区域) 时间分布:夏秋多,冬春少;年际变化大。

(2)位于季风区,降水季节变化和年际变化(降水变率)大;多暴雨(强度大);地势平坦排水不畅;河道淤积,泄洪能力差;地上河,容易决堤泛滥。 洪水、干旱、凌汛。