第一章 宇宙中的地球学考复习 课件(58张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一章 宇宙中的地球学考复习 课件(58张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-26 10:14:42 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

学考复习

——宇宙中的地球

1.1运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

1.2运用示意图,说明地球的圈层结构。

1.3运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

考向一 地球的宇宙环境

运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

课标一:

考向一 地球的宇宙环境

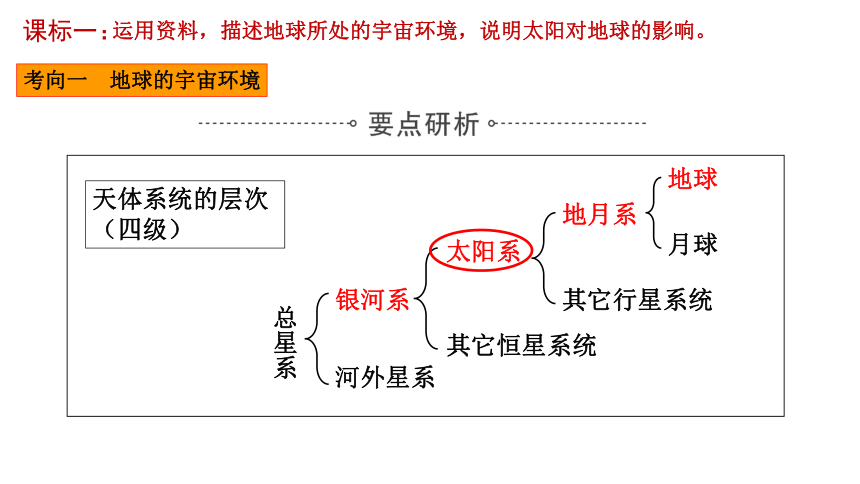

银河系

太阳系

地月系

总星系

河外星系

其它恒星系统

其它行星系统

地球

月球

天体系统的层次(四级)

运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

课标一:

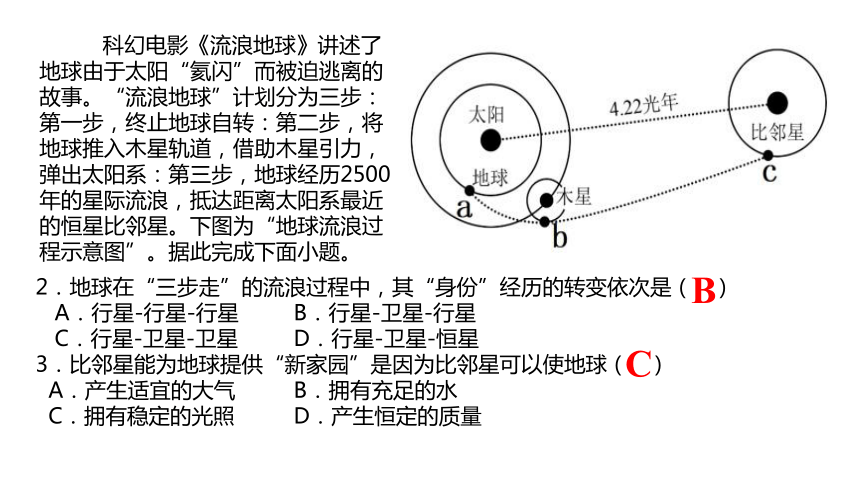

科幻电影《流浪地球》讲述了地球由于太阳“氦闪”而被迫逃离的故事。“流浪地球”计划分为三步:第一步,终止地球自转:第二步,将地球推入木星轨道,借助木星引力,弹出太阳系:第三步,地球经历2500年的星际流浪,抵达距离太阳系最近的恒星比邻星。下图为“地球流浪过程示意图”。据此完成下面小题。

2.地球在“三步走”的流浪过程中,其“身份”经历的转变依次是( )

A.行星-行星-行星 B.行星-卫星-行星

C.行星-卫星-卫星 D.行星-卫星-恒星

3.比邻星能为地球提供“新家园”是因为比邻星可以使地球( )

A.产生适宜的大气 B.拥有充足的水

C.拥有稳定的光照 D.产生恒定的质量

B

C

考向一 地球的宇宙环境

运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

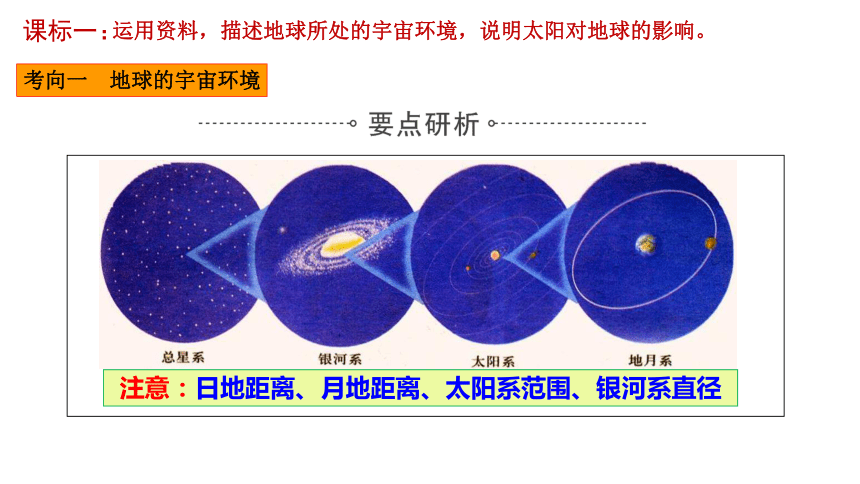

课标一:

注意:日地距离、月地距离、太阳系范围、银河系直径

考向一 地球的宇宙环境

运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

课标一:

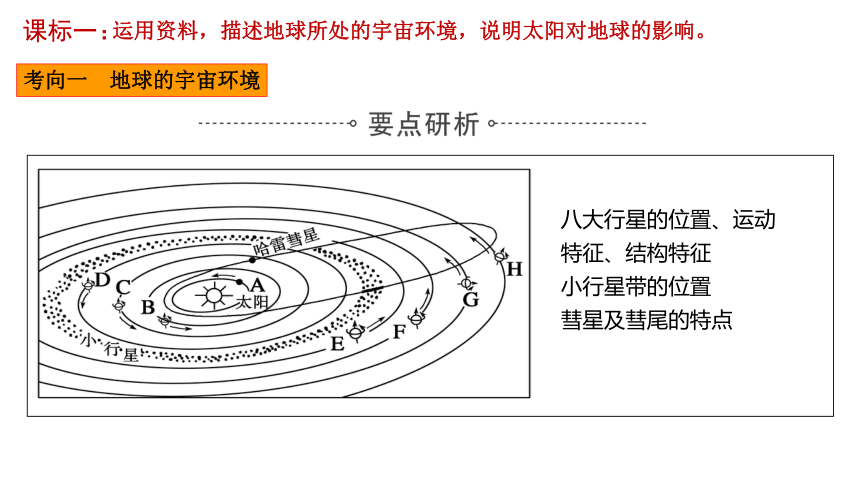

八大行星的位置、运动特征、结构特征

小行星带的位置

彗星及彗尾的特点

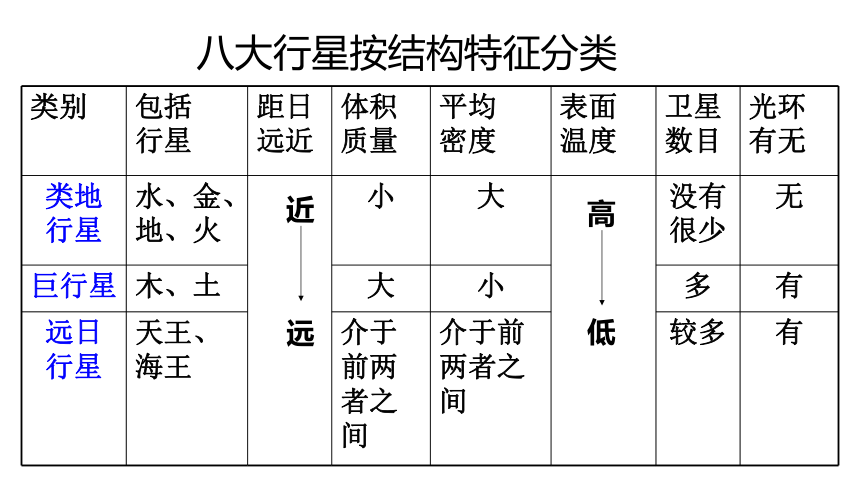

类别 包括 行星 距日 远近 体积 质量 平均 密度 表面 温度 卫星 数目 光环

有无

类地 行星 水、金、地、火 小 大 没有很少 无

巨行星 木、土 大 小 多 有

远日 行星 天王、海王 介于前两者之间 介于前两者之间 较多 有

近

远

高

低

八大行星按结构特征分类

考向一 地球的宇宙环境

运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

课标一:

流星雨的形成往往与彗星有关(地球公转经过彗星轨道)

例如:每年11月17日前后出现的狮子座流星雨,与周期大约33年的坦普尔·塔特尔彗星有关

考向一 地球的宇宙环境

运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

课标一:

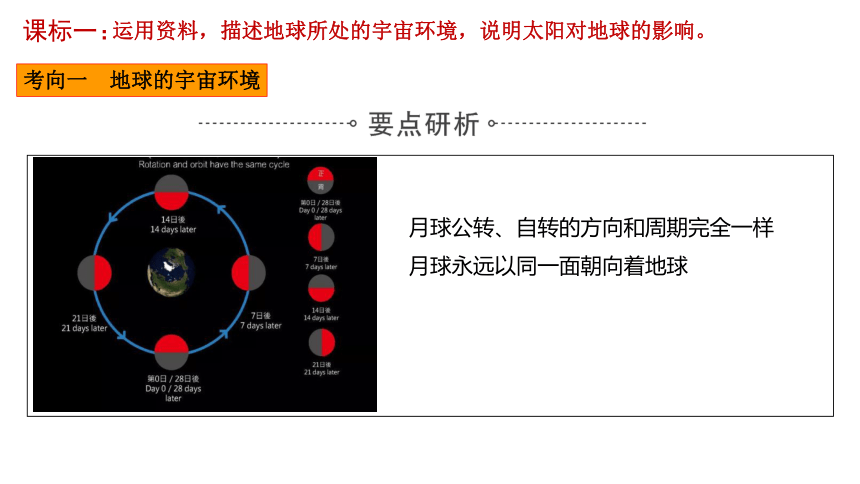

月球公转、自转的方向和周期完全一样

月球永远以同一面朝向着地球

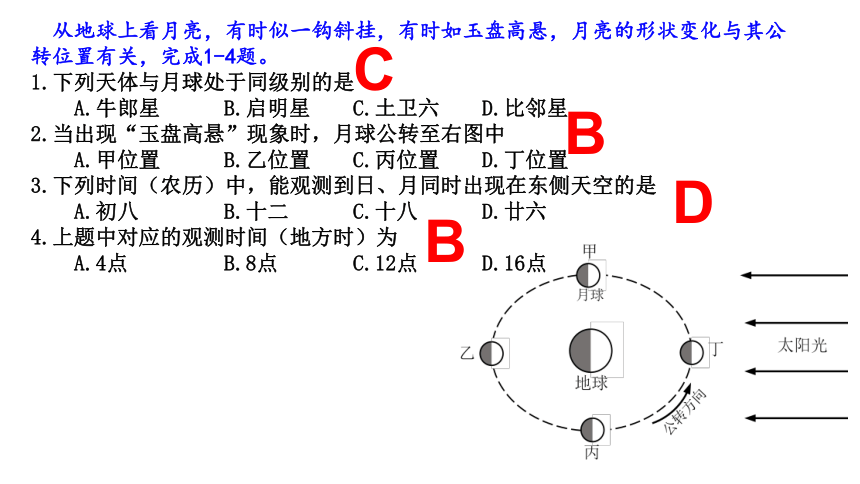

从地球上看月亮,有时似一钩斜挂,有时如玉盘高悬,月亮的形状变化与其公转位置有关,完成1-4题。

1.下列天体与月球处于同级别的是

A.牛郎星 B.启明星 C.土卫六 D.比邻星

2.当出现“玉盘高悬”现象时,月球公转至右图中

A.甲位置 B.乙位置 C.丙位置 D.丁位置

3.下列时间(农历)中,能观测到日、月同时出现在东侧天空的是

A.初八 B.十二 C.十八 D.廿六

4.上题中对应的观测时间(地方时)为

A.4点 B.8点 C.12点 D.16点

C

B

D

B

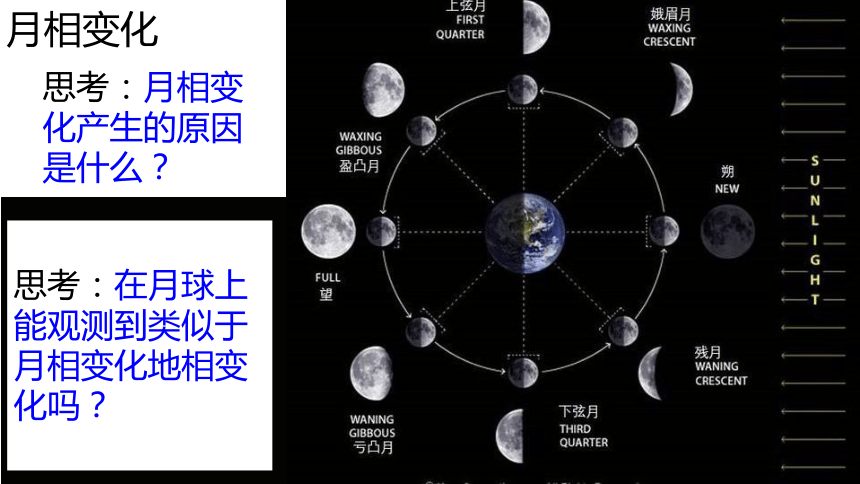

月相变化

思考:月相变化产生的原因是什么?

思考:在月球上能观测到类似于月相变化地相变化吗?

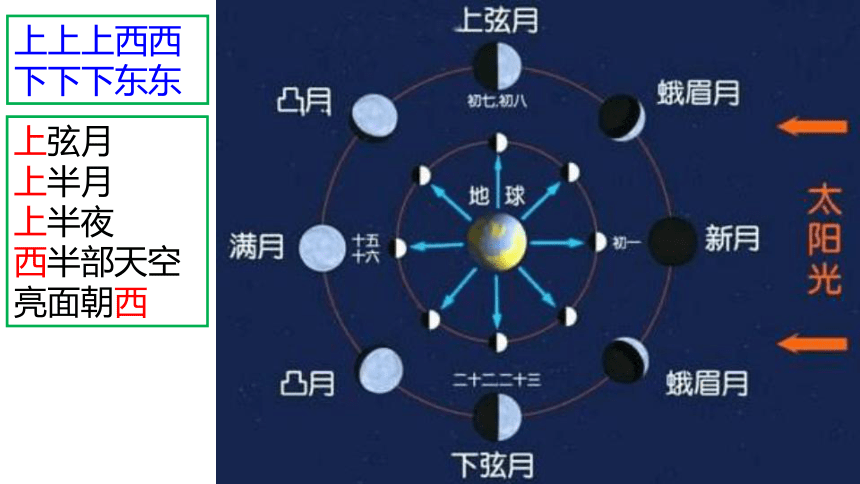

上上上西西

下下下东东

上弦月

上半月

上半夜

西半部天空

亮面朝西

思考:请问这幅《枫桥夜泊》的配图有何科学性问题?

月黑雁飞高,单于夜遁逃。

月上柳梢头,人约黄昏后。

可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。

寻章摘句老雕虫,晓月当帘挂玉弓。

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。

楼上黄昏欲望休,玉梯横绝月如钩。

探究:判断下列诗词描写景象发生的农历日期。

月

上

柳

梢

头

人

约

黄

昏

后

2025年1月3~4日,全国多地夜空上演了“金星伴月”的天象。右图为某观测者拍摄的3~4日连续两天同一时刻的“金星伴月”的照片。完成下面小题。

1.据图推测观测者拍摄的地方时和方向( )

A.18:00朝东

B.18:00朝西

C.6:00朝东

D.6:00朝西

B

2025年1月3~4日,全国多地夜空上演了“金星伴月”的天象。右图为某观测者拍摄的3~4日连续两天同一时刻的“金星伴月”的照片。

2.3日的日、地、金、月四者相对位置关系可示意为( )

A

一.外部条件

二.自身条件

“安全”和“稳定”

1. “安全”——安全的宇宙环境:太阳系中,大小行星各行其道,互不干扰。

2. “稳定”——稳定的太阳光照:亿万年以来,太阳光照条件没有明显的变化。

“三个适中”

分析地球上生命存在的条件,要结合生命存在所必备的水、气、热等条件,从地球的外部条件和自身条件两方面综合分析,具体如下:

考向二 地球上存在生命条件的分析

(大气厚度与成分)

据英国《每日邮报》报道,天文学家发现一颗绕昏暗恒星运转的类地行屋,距地球仅10光年。它是一个热气腾腾的“水世界”,体积约是地球的6倍。据推测,这个“水世界”同样拥有大气层。且75%的表面区域被水覆盖,但由于温度太高,它无法支持地球型生命的存在。结杏材料完成下面小题。

4.“水世界”类地行星所在的天体系统是( )

A.地月系 B.银河系 C.太阳系 D.河外星系

5.天文学家推测“水世界”类地行星无法支持地球型生命存在的主要依据是( )

A.该行星陆地面积狭小 B.该行星不存在大气层

C.该行星距离恒星太近 D.该行星距离恒星太远

B

C

我国航天基地的有利区位条件

总结

考向三 航天基地的区位分析

考向三 航天基地的区位分析

飞船着陆基地的区位分析

气象条件:天气晴朗,大气透明度高,便于对航天器的跟踪观察。

地形条件:地形平坦开阔,少河流峡谷,有利于航天器或航天员的安全和便于目标搜寻。

水文条件:地表水少。

人口密度:地广人稀或人烟稀少,不干扰居民生活。

纬度高,星空起落变化小;纬度较低,观测天空范围广;

夜长;空气污染少;光污染少;风速小;天气晴朗;

海拔较高,视野开阔空气稀薄,大气透明度高;

技术设备先进;政策

天文观测基地的区位条件

考向四 太阳对地球的影响

(一)太阳辐射与地球

概念:太阳以_____________的形式向宇宙空间放射的能量。

电磁波

考向四 太阳对地球的影响

我国年太阳辐射总量的空间分布

从总体上看,我国年太阳辐射总量从东部沿海向西部内陆逐渐增强,高值中心在青藏高原,低值中心在四川盆地。具体分布如下图所示:

考向四 太阳对地球的影响

太阳辐射对地球环境和人类的影响

(1)对地球环境:是地球上大气运动、水循环的主要能源;促进生物的生长。

(2)对人类:目前人类使用的能源绝大部分是太阳辐射能(除核能、地热、潮汐能)。

太阳能发电

优点:

能量巨大

分布地区广

清洁无污染

可再生

缺点:

能量密度小

占地面积广

受天气影响大

时间变化大

1.太阳能发电的优缺点

太阳能光伏发电

太阳能光热发电

2.太阳能发电的区位要求

太阳能丰富;

地势平坦,未利用土地多;

技术力量强;

资金充足;

能源需求量大,常规能源短缺;

电力基础设施好

3.太阳能发电的意义

变资源优势为经济优势;

提供电力资源,促进经济发展;

增加就业就会,增加收入;

改善能源结构,减轻大气污染

太阳能资源受昼夜、季节、地理纬度和海拔等自然条件的限制,以及晴、阴、云、雨等随机因素的影响。下图为某省区年降水量和城市分布图,太阳能热水器在该省区得到广泛推广。

1.影响③地等值线向南弯

曲的最主要因素是( )

A.河流 B.地形

C.季风 D.纬度

2.图中①②③④地,太阳

能资源最丰富的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

3.推测图中①②③④地,太阳能热水器安装量最多的是( )

A.④ B.③ C.② D.①

B

A

C

下图是浙江省某一水库水面上的“渔光互补”光伏发电项目。光伏板下方水域可以进行鱼虾养殖,获得良好的生态经济效益,推动当地能源建设向绿色健康方向发展。

1.我国下列地区中,最适合大范围建“渔光互补”式光伏电站的是

A.四川盆地

B.长江三角洲

C.黄土高原

D.东北平原

2.“渔光互补”式光

伏电站可能会

A.降低大气温度

B.提高地面温度

C.增加太阳辐射

D.增强大气逆辐射

B

A

考向四 太阳对地球的影响

(二)太阳活动与地球

考向四 太阳对地球的影响

(二)太阳活动与地球

活动类型 所处位置 特点 对地球的影响

太阳黑子 光球层 太阳活动强弱的主要标志;活动周期约为11年 ①太阳黑子、耀斑增多→电磁波扰动地球电离层→无线电短波通信受影响;②太阳大气抛出高能带电粒子→扰乱地球磁场→产生“磁暴”现象;

③太阳大气抛出高能带电粒子→与极地高空大气摩擦→产生“极光”;

④水旱等自然灾害的发生与太阳活动存在相关性

耀斑 色球层 耀斑爆发是太阳活动最激烈的显示;时间短,释放巨大能量 太阳风 日冕层 高能带电粒子常脱离太阳引力飞向宇宙空间 考向四 太阳对地球的影响

(二)太阳活动与地球

太阳活动对地理环境的影响

(1)对气候的影响

中高纬地区乔木年轮的疏密变化有11年的周期性。

太阳活动高峰年,地球上激烈天气出现的概率明显增加,全球农业倾向于增产。

(2)对短波通信的影响

耀斑产生射电爆发和高能粒子喷发,引起电离层强烈的电磁扰动,产生磁暴现象,影响短波通信,威胁宇航器的安全。

(3)产生极光现象

日冕层的高能带电粒子飞向宇宙空间,形成太阳风,在高纬地区产生极光。

耀斑爆发时,太阳风格外强烈。

7.关于太阳活动对地球的影响,正确的叙述是( )

A.太阳活动峰年,在耀斑爆发时,太阳风格外强烈

B.耀斑爆发时,会引起地球电离层扰动,干扰无线电长波通讯

C.太阳风到达地球时,使大气电离,全球各地产生极光现象

D.耀斑将大量辐射发射至地球,引起地球上大面积干旱

A

总结

(二)太阳活动的影响

无线电短波

高层大气电离,高纬地区上空出现极光

太阳活动峰年出现激烈天气的概率增加

课标二

考向 地震

运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标二:

岩石圈

内力作用

超过岩石承受限度

破裂

内能释放

地震波

地面振动(地震)

课标二

考向 地震

运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标二:

地震的大小用震级表示。

地震释放出来的能量越大,震级越高。

一次地震,只有一个震级。一般来说,5级以上的地震会造成不同程度的破坏,7级以上的地震常造成极大的破坏。

地震对地表和建筑物等破坏强弱程度,用烈度表示。

一次地震,可以有多个烈度。

课标二

考向 地震

运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标二:

课标二

考向 地震

运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标二:

纵波(P波) 横波(S波)

运动方式 (质点振动方向与传播方向)

不同点 速度 较快 较慢

通过物质 固、液、气 固

产生影响 上下震动 左右摇晃

相同点 经过不同界面时,还会发生反射和折射现象 课标二

考向 地震

运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标二:

纵波

横波

上下颠簸

左右摇晃

课标二

考向 地球的内部圈层

运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标二:

地壳

上层: 硅铝层(较轻)一般只分布在大陆部分,高山、 高原区厚度大,平原地区厚度小;在大洋地壳中 很薄,甚至缺失。

下层:硅镁层(较重)普遍存在(连续分布)

大陆地壳:双层——硅铝层、硅镁层,平均33 km

大洋地壳:单层——硅镁层,平均6km

■地壳结构

大陆地壳:双层

大洋地壳:单层

莫霍界面

上层: 硅铝层

下层:硅镁层

地幔

地壳

■地壳的厚度

■组成地壳的元素

大陆地壳:双层

大洋地壳:单层

莫霍界面

上层: 硅铝层

下层:硅镁层

地幔

地壳

规律——地表大范围海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄.全球平均17千米

地幔

莫霍面

古登堡面

软流层

上地幔

下地幔

岩石圈

地幔

地幔:

由富含镁、铁的硅酸盐类组成。由上而下,铁\镁含量渐增。

呈固态

软流层:

可能是岩浆的主要发源地之一。

地核

地核:组成物质可能是高温高压状态下的铁和镍。

内核:呈固态。

外核:呈液体或熔融状态,它们相对地壳流动,可能是地球磁场产生的主要原因。

下图为我国某局部地区莫霍界面等深线(单位:千米)示意图

34°N纬线附近地区等深线向东凸出,原因是( )

A.山地的延伸 B.河流流向

C.谷地的分布 D.高原的分布

A

运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

课标三:

考向 地球的演化过程

1.地质年代分为哪几个宙?寒武纪距今的时间?

2.形成铁矿的时间?

3.两个重要的造煤期?

4.形成最原始生物,由化学演化到生物演化的时间?

5.进入生命大发展的阶段的时间?

6.掀开欣欣向荣生物演化进程序幕的时间

7.什么时间出现什么是生物演化史上重大飞跃?

8.三叶虫出现时间?鱼类出现的时间?两栖类出现的时间?鸟类出现的时间?

9.两次全球性生物大灭绝的时间?恐龙灭绝的时间?

10.欧亚、北美大陆初具雏形以及我国东北、华北抬升为陆地时间?

11.我国基本形成大陆环境的时间

12.世界现代地貌格局及海陆分布形成的时间?

13.地质时期气候变化特点?当前所处地质时期?

运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

课标三:

考向 地球的演化过程

化石的研究意义

确定地层的时代和顺序;

重建地史时期古地理、古气候的重要依据;

推断生物的生活环境;

推断该时期的海陆分布、海岸线位置和湖泊、河流、沼泽的范围;

为古生物的系统分类提供了基础。

运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

课标三:

考向 地球的演化过程

根据地层组成物质的性质和化石特征,可以追溯地层形成时期的环境特征。

红色岩层指示氧化环境

黑色页岩并含黄铁矿指示还原环境

珊瑚化石指示清澈温暖的浅海环境

运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

课标三:

考向 地球的演化过程

下图为某地地质剖面图,图中出露岩层经历了晚古生代的泥盆纪、石炭纪、二叠纪和中生代的三叠纪、侏罗纪、白垩纪等地质时期的变迁。完成3、4题。

4.图中未知岩层可能是

A.泥盆纪砂砾岩

B.石炭纪粉砂岩

C.二叠纪砂页岩

D.侏罗纪花岗岩

D

3.图中化石形成的地质年代正确的是( )

A.大型哺乳动物化石——中生代

B.恐龙化石——前寒武纪

C.甲化石——新生代

D.三叶虫化石——古生代

4.图中甲化石的名称及其所处时代地球的演化特点是( )

A.藻类化石——重要的成煤时期

B.鱼类等脊椎动物化石——成煤期

C.鸟类化石——联合古陆解体

D.小型哺乳动物化石——剧烈的地壳运动

5.研究化石,可以( )

①确定地球的年龄 ②了解地球生命历史

③还原地貌形成过程 ④推测古地理环境

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

D

B

D

下图为地球6亿年以来大气二氧化碳浓度(工业革命期间大气二氧化碳浓度为1)变化曲线。完成下列各题。

7.地质时期,地球上二氧化碳浓度变化的主要原因最可能是

A.植物的出现和发展

B.频繁的火山爆发

C.生物的呼吸作用

D.能源消费结构调整

8.代表地质历史上两次最重要的全球性生物大规模灭绝时期的是

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

A

C

1.在图中找到几次大冰

期,并大体估算其时期。

2.据图归纳地质时

期气候变化的特点。

地质时期的气候变化

冷

暖

干

湿

-气温波动变化

-冷暖干湿相互交替

-出现三次大冰期

-震旦纪

-石炭-二叠纪

-第四纪

恐龙繁

盛时期

3.据图归纳恐龙繁盛时

期的气候特点。

暖干

总体看,温暖期较长,寒冷期偏短;湿润期与干旱期交替,但新生代以湿润期为主。

学考复习

——宇宙中的地球

1.1运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

1.2运用示意图,说明地球的圈层结构。

1.3运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

考向一 地球的宇宙环境

运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

课标一:

考向一 地球的宇宙环境

银河系

太阳系

地月系

总星系

河外星系

其它恒星系统

其它行星系统

地球

月球

天体系统的层次(四级)

运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

课标一:

科幻电影《流浪地球》讲述了地球由于太阳“氦闪”而被迫逃离的故事。“流浪地球”计划分为三步:第一步,终止地球自转:第二步,将地球推入木星轨道,借助木星引力,弹出太阳系:第三步,地球经历2500年的星际流浪,抵达距离太阳系最近的恒星比邻星。下图为“地球流浪过程示意图”。据此完成下面小题。

2.地球在“三步走”的流浪过程中,其“身份”经历的转变依次是( )

A.行星-行星-行星 B.行星-卫星-行星

C.行星-卫星-卫星 D.行星-卫星-恒星

3.比邻星能为地球提供“新家园”是因为比邻星可以使地球( )

A.产生适宜的大气 B.拥有充足的水

C.拥有稳定的光照 D.产生恒定的质量

B

C

考向一 地球的宇宙环境

运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

课标一:

注意:日地距离、月地距离、太阳系范围、银河系直径

考向一 地球的宇宙环境

运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

课标一:

八大行星的位置、运动特征、结构特征

小行星带的位置

彗星及彗尾的特点

类别 包括 行星 距日 远近 体积 质量 平均 密度 表面 温度 卫星 数目 光环

有无

类地 行星 水、金、地、火 小 大 没有很少 无

巨行星 木、土 大 小 多 有

远日 行星 天王、海王 介于前两者之间 介于前两者之间 较多 有

近

远

高

低

八大行星按结构特征分类

考向一 地球的宇宙环境

运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

课标一:

流星雨的形成往往与彗星有关(地球公转经过彗星轨道)

例如:每年11月17日前后出现的狮子座流星雨,与周期大约33年的坦普尔·塔特尔彗星有关

考向一 地球的宇宙环境

运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

课标一:

月球公转、自转的方向和周期完全一样

月球永远以同一面朝向着地球

从地球上看月亮,有时似一钩斜挂,有时如玉盘高悬,月亮的形状变化与其公转位置有关,完成1-4题。

1.下列天体与月球处于同级别的是

A.牛郎星 B.启明星 C.土卫六 D.比邻星

2.当出现“玉盘高悬”现象时,月球公转至右图中

A.甲位置 B.乙位置 C.丙位置 D.丁位置

3.下列时间(农历)中,能观测到日、月同时出现在东侧天空的是

A.初八 B.十二 C.十八 D.廿六

4.上题中对应的观测时间(地方时)为

A.4点 B.8点 C.12点 D.16点

C

B

D

B

月相变化

思考:月相变化产生的原因是什么?

思考:在月球上能观测到类似于月相变化地相变化吗?

上上上西西

下下下东东

上弦月

上半月

上半夜

西半部天空

亮面朝西

思考:请问这幅《枫桥夜泊》的配图有何科学性问题?

月黑雁飞高,单于夜遁逃。

月上柳梢头,人约黄昏后。

可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。

寻章摘句老雕虫,晓月当帘挂玉弓。

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。

楼上黄昏欲望休,玉梯横绝月如钩。

探究:判断下列诗词描写景象发生的农历日期。

月

上

柳

梢

头

人

约

黄

昏

后

2025年1月3~4日,全国多地夜空上演了“金星伴月”的天象。右图为某观测者拍摄的3~4日连续两天同一时刻的“金星伴月”的照片。完成下面小题。

1.据图推测观测者拍摄的地方时和方向( )

A.18:00朝东

B.18:00朝西

C.6:00朝东

D.6:00朝西

B

2025年1月3~4日,全国多地夜空上演了“金星伴月”的天象。右图为某观测者拍摄的3~4日连续两天同一时刻的“金星伴月”的照片。

2.3日的日、地、金、月四者相对位置关系可示意为( )

A

一.外部条件

二.自身条件

“安全”和“稳定”

1. “安全”——安全的宇宙环境:太阳系中,大小行星各行其道,互不干扰。

2. “稳定”——稳定的太阳光照:亿万年以来,太阳光照条件没有明显的变化。

“三个适中”

分析地球上生命存在的条件,要结合生命存在所必备的水、气、热等条件,从地球的外部条件和自身条件两方面综合分析,具体如下:

考向二 地球上存在生命条件的分析

(大气厚度与成分)

据英国《每日邮报》报道,天文学家发现一颗绕昏暗恒星运转的类地行屋,距地球仅10光年。它是一个热气腾腾的“水世界”,体积约是地球的6倍。据推测,这个“水世界”同样拥有大气层。且75%的表面区域被水覆盖,但由于温度太高,它无法支持地球型生命的存在。结杏材料完成下面小题。

4.“水世界”类地行星所在的天体系统是( )

A.地月系 B.银河系 C.太阳系 D.河外星系

5.天文学家推测“水世界”类地行星无法支持地球型生命存在的主要依据是( )

A.该行星陆地面积狭小 B.该行星不存在大气层

C.该行星距离恒星太近 D.该行星距离恒星太远

B

C

我国航天基地的有利区位条件

总结

考向三 航天基地的区位分析

考向三 航天基地的区位分析

飞船着陆基地的区位分析

气象条件:天气晴朗,大气透明度高,便于对航天器的跟踪观察。

地形条件:地形平坦开阔,少河流峡谷,有利于航天器或航天员的安全和便于目标搜寻。

水文条件:地表水少。

人口密度:地广人稀或人烟稀少,不干扰居民生活。

纬度高,星空起落变化小;纬度较低,观测天空范围广;

夜长;空气污染少;光污染少;风速小;天气晴朗;

海拔较高,视野开阔空气稀薄,大气透明度高;

技术设备先进;政策

天文观测基地的区位条件

考向四 太阳对地球的影响

(一)太阳辐射与地球

概念:太阳以_____________的形式向宇宙空间放射的能量。

电磁波

考向四 太阳对地球的影响

我国年太阳辐射总量的空间分布

从总体上看,我国年太阳辐射总量从东部沿海向西部内陆逐渐增强,高值中心在青藏高原,低值中心在四川盆地。具体分布如下图所示:

考向四 太阳对地球的影响

太阳辐射对地球环境和人类的影响

(1)对地球环境:是地球上大气运动、水循环的主要能源;促进生物的生长。

(2)对人类:目前人类使用的能源绝大部分是太阳辐射能(除核能、地热、潮汐能)。

太阳能发电

优点:

能量巨大

分布地区广

清洁无污染

可再生

缺点:

能量密度小

占地面积广

受天气影响大

时间变化大

1.太阳能发电的优缺点

太阳能光伏发电

太阳能光热发电

2.太阳能发电的区位要求

太阳能丰富;

地势平坦,未利用土地多;

技术力量强;

资金充足;

能源需求量大,常规能源短缺;

电力基础设施好

3.太阳能发电的意义

变资源优势为经济优势;

提供电力资源,促进经济发展;

增加就业就会,增加收入;

改善能源结构,减轻大气污染

太阳能资源受昼夜、季节、地理纬度和海拔等自然条件的限制,以及晴、阴、云、雨等随机因素的影响。下图为某省区年降水量和城市分布图,太阳能热水器在该省区得到广泛推广。

1.影响③地等值线向南弯

曲的最主要因素是( )

A.河流 B.地形

C.季风 D.纬度

2.图中①②③④地,太阳

能资源最丰富的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

3.推测图中①②③④地,太阳能热水器安装量最多的是( )

A.④ B.③ C.② D.①

B

A

C

下图是浙江省某一水库水面上的“渔光互补”光伏发电项目。光伏板下方水域可以进行鱼虾养殖,获得良好的生态经济效益,推动当地能源建设向绿色健康方向发展。

1.我国下列地区中,最适合大范围建“渔光互补”式光伏电站的是

A.四川盆地

B.长江三角洲

C.黄土高原

D.东北平原

2.“渔光互补”式光

伏电站可能会

A.降低大气温度

B.提高地面温度

C.增加太阳辐射

D.增强大气逆辐射

B

A

考向四 太阳对地球的影响

(二)太阳活动与地球

考向四 太阳对地球的影响

(二)太阳活动与地球

活动类型 所处位置 特点 对地球的影响

太阳黑子 光球层 太阳活动强弱的主要标志;活动周期约为11年 ①太阳黑子、耀斑增多→电磁波扰动地球电离层→无线电短波通信受影响;②太阳大气抛出高能带电粒子→扰乱地球磁场→产生“磁暴”现象;

③太阳大气抛出高能带电粒子→与极地高空大气摩擦→产生“极光”;

④水旱等自然灾害的发生与太阳活动存在相关性

耀斑 色球层 耀斑爆发是太阳活动最激烈的显示;时间短,释放巨大能量 太阳风 日冕层 高能带电粒子常脱离太阳引力飞向宇宙空间 考向四 太阳对地球的影响

(二)太阳活动与地球

太阳活动对地理环境的影响

(1)对气候的影响

中高纬地区乔木年轮的疏密变化有11年的周期性。

太阳活动高峰年,地球上激烈天气出现的概率明显增加,全球农业倾向于增产。

(2)对短波通信的影响

耀斑产生射电爆发和高能粒子喷发,引起电离层强烈的电磁扰动,产生磁暴现象,影响短波通信,威胁宇航器的安全。

(3)产生极光现象

日冕层的高能带电粒子飞向宇宙空间,形成太阳风,在高纬地区产生极光。

耀斑爆发时,太阳风格外强烈。

7.关于太阳活动对地球的影响,正确的叙述是( )

A.太阳活动峰年,在耀斑爆发时,太阳风格外强烈

B.耀斑爆发时,会引起地球电离层扰动,干扰无线电长波通讯

C.太阳风到达地球时,使大气电离,全球各地产生极光现象

D.耀斑将大量辐射发射至地球,引起地球上大面积干旱

A

总结

(二)太阳活动的影响

无线电短波

高层大气电离,高纬地区上空出现极光

太阳活动峰年出现激烈天气的概率增加

课标二

考向 地震

运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标二:

岩石圈

内力作用

超过岩石承受限度

破裂

内能释放

地震波

地面振动(地震)

课标二

考向 地震

运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标二:

地震的大小用震级表示。

地震释放出来的能量越大,震级越高。

一次地震,只有一个震级。一般来说,5级以上的地震会造成不同程度的破坏,7级以上的地震常造成极大的破坏。

地震对地表和建筑物等破坏强弱程度,用烈度表示。

一次地震,可以有多个烈度。

课标二

考向 地震

运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标二:

课标二

考向 地震

运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标二:

纵波(P波) 横波(S波)

运动方式 (质点振动方向与传播方向)

不同点 速度 较快 较慢

通过物质 固、液、气 固

产生影响 上下震动 左右摇晃

相同点 经过不同界面时,还会发生反射和折射现象 课标二

考向 地震

运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标二:

纵波

横波

上下颠簸

左右摇晃

课标二

考向 地球的内部圈层

运用示意图,说明地球的圈层结构。

课标二:

地壳

上层: 硅铝层(较轻)一般只分布在大陆部分,高山、 高原区厚度大,平原地区厚度小;在大洋地壳中 很薄,甚至缺失。

下层:硅镁层(较重)普遍存在(连续分布)

大陆地壳:双层——硅铝层、硅镁层,平均33 km

大洋地壳:单层——硅镁层,平均6km

■地壳结构

大陆地壳:双层

大洋地壳:单层

莫霍界面

上层: 硅铝层

下层:硅镁层

地幔

地壳

■地壳的厚度

■组成地壳的元素

大陆地壳:双层

大洋地壳:单层

莫霍界面

上层: 硅铝层

下层:硅镁层

地幔

地壳

规律——地表大范围海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄.全球平均17千米

地幔

莫霍面

古登堡面

软流层

上地幔

下地幔

岩石圈

地幔

地幔:

由富含镁、铁的硅酸盐类组成。由上而下,铁\镁含量渐增。

呈固态

软流层:

可能是岩浆的主要发源地之一。

地核

地核:组成物质可能是高温高压状态下的铁和镍。

内核:呈固态。

外核:呈液体或熔融状态,它们相对地壳流动,可能是地球磁场产生的主要原因。

下图为我国某局部地区莫霍界面等深线(单位:千米)示意图

34°N纬线附近地区等深线向东凸出,原因是( )

A.山地的延伸 B.河流流向

C.谷地的分布 D.高原的分布

A

运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

课标三:

考向 地球的演化过程

1.地质年代分为哪几个宙?寒武纪距今的时间?

2.形成铁矿的时间?

3.两个重要的造煤期?

4.形成最原始生物,由化学演化到生物演化的时间?

5.进入生命大发展的阶段的时间?

6.掀开欣欣向荣生物演化进程序幕的时间

7.什么时间出现什么是生物演化史上重大飞跃?

8.三叶虫出现时间?鱼类出现的时间?两栖类出现的时间?鸟类出现的时间?

9.两次全球性生物大灭绝的时间?恐龙灭绝的时间?

10.欧亚、北美大陆初具雏形以及我国东北、华北抬升为陆地时间?

11.我国基本形成大陆环境的时间

12.世界现代地貌格局及海陆分布形成的时间?

13.地质时期气候变化特点?当前所处地质时期?

运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

课标三:

考向 地球的演化过程

化石的研究意义

确定地层的时代和顺序;

重建地史时期古地理、古气候的重要依据;

推断生物的生活环境;

推断该时期的海陆分布、海岸线位置和湖泊、河流、沼泽的范围;

为古生物的系统分类提供了基础。

运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

课标三:

考向 地球的演化过程

根据地层组成物质的性质和化石特征,可以追溯地层形成时期的环境特征。

红色岩层指示氧化环境

黑色页岩并含黄铁矿指示还原环境

珊瑚化石指示清澈温暖的浅海环境

运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

课标三:

考向 地球的演化过程

下图为某地地质剖面图,图中出露岩层经历了晚古生代的泥盆纪、石炭纪、二叠纪和中生代的三叠纪、侏罗纪、白垩纪等地质时期的变迁。完成3、4题。

4.图中未知岩层可能是

A.泥盆纪砂砾岩

B.石炭纪粉砂岩

C.二叠纪砂页岩

D.侏罗纪花岗岩

D

3.图中化石形成的地质年代正确的是( )

A.大型哺乳动物化石——中生代

B.恐龙化石——前寒武纪

C.甲化石——新生代

D.三叶虫化石——古生代

4.图中甲化石的名称及其所处时代地球的演化特点是( )

A.藻类化石——重要的成煤时期

B.鱼类等脊椎动物化石——成煤期

C.鸟类化石——联合古陆解体

D.小型哺乳动物化石——剧烈的地壳运动

5.研究化石,可以( )

①确定地球的年龄 ②了解地球生命历史

③还原地貌形成过程 ④推测古地理环境

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

D

B

D

下图为地球6亿年以来大气二氧化碳浓度(工业革命期间大气二氧化碳浓度为1)变化曲线。完成下列各题。

7.地质时期,地球上二氧化碳浓度变化的主要原因最可能是

A.植物的出现和发展

B.频繁的火山爆发

C.生物的呼吸作用

D.能源消费结构调整

8.代表地质历史上两次最重要的全球性生物大规模灭绝时期的是

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

A

C

1.在图中找到几次大冰

期,并大体估算其时期。

2.据图归纳地质时

期气候变化的特点。

地质时期的气候变化

冷

暖

干

湿

-气温波动变化

-冷暖干湿相互交替

-出现三次大冰期

-震旦纪

-石炭-二叠纪

-第四纪

恐龙繁

盛时期

3.据图归纳恐龙繁盛时

期的气候特点。

暖干

总体看,温暖期较长,寒冷期偏短;湿润期与干旱期交替,但新生代以湿润期为主。

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里