江苏省泰州市姜堰区2024-2025学年七年级下学期6月期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省泰州市姜堰区2024-2025学年七年级下学期6月期末考试历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

江苏省泰州市姜堰区2024-2025学年下学期七年级期末历史试卷

一、选择题(共24分,每小题1分)

1.(1分)如图是某同学制作的中国古代朝代更替示意图。空白框①②③④处应分别( )

A.夏、春秋、三国、元 B.隋、春秋、东周、宋

C.夏、东周、唐、西夏 D.夏、春秋、隋、元

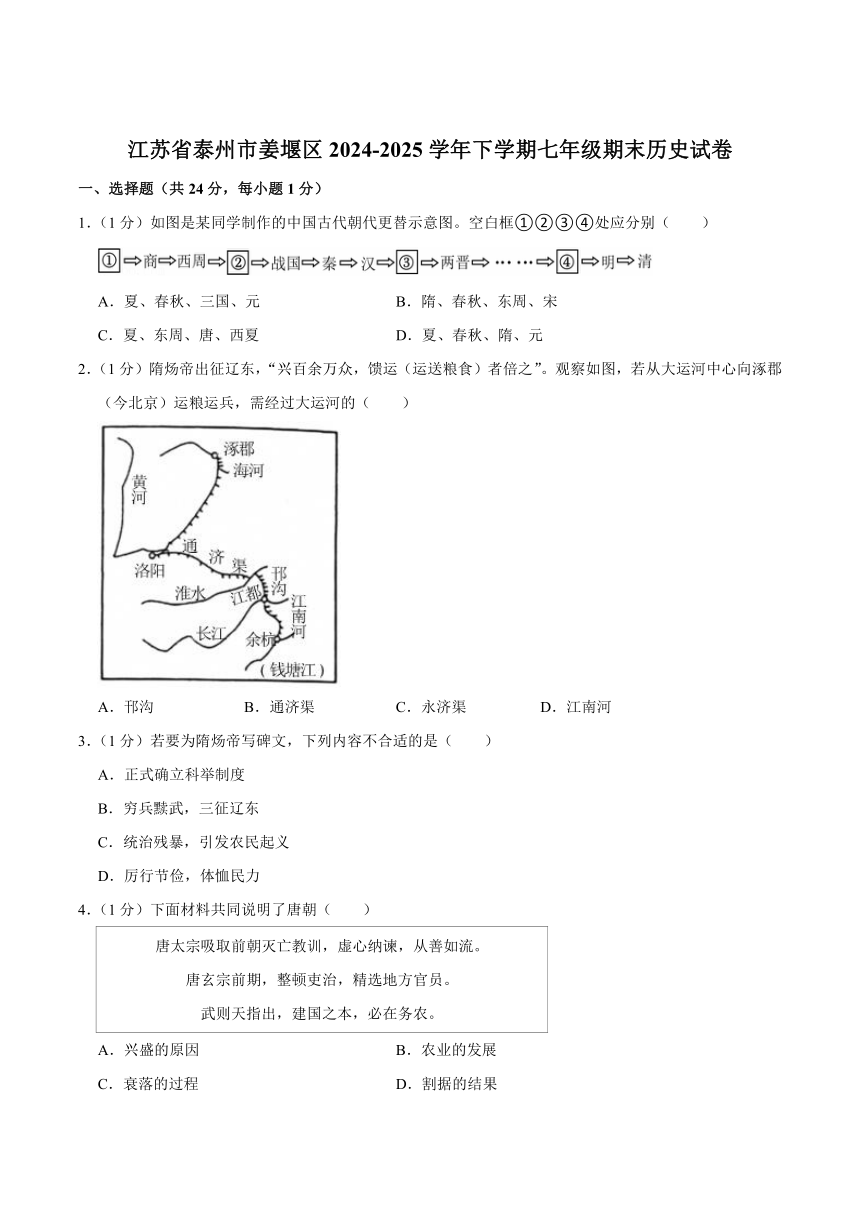

2.(1分)隋炀帝出征辽东,“兴百余万众,馈运(运送粮食)者倍之”。观察如图,若从大运河中心向涿郡(今北京)运粮运兵,需经过大运河的( )

A.邗沟 B.通济渠 C.永济渠 D.江南河

3.(1分)若要为隋炀帝写碑文,下列内容不合适的是( )

A.正式确立科举制度

B.穷兵黩武,三征辽东

C.统治残暴,引发农民起义

D.厉行节俭,体恤民力

4.(1分)下面材料共同说明了唐朝( )

唐太宗吸取前朝灭亡教训,虚心纳谏,从善如流。 唐玄宗前期,整顿吏治,精选地方官员。 武则天指出,建国之本,必在务农。

A.兴盛的原因 B.农业的发展

C.衰落的过程 D.割据的结果

5.(1分)唐朝诗人徐来军的《调笑令》词:“翻倒,翻倒,喝得醉来吐掉。转来转去自行,千匝万匝未停。未停,禾苗待我灌醉。”它描述的是下列哪一农具( )

A.耧车 B.曲辕犁 C.筒车 D.秧马

6.(1分)“女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。……胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”诗句最能反映唐朝( )

A.民族交融加强 B.社会习俗落后

C.民族政策开明 D.文学艺术多彩

7.(1分)新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学等科技成就;朝鲜半岛的音乐也传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且流行于民间。这段话强调了( )

A.唐朝文化的优越性 B.朝鲜文化的独特性

C.文化交流的双向性 D.民族交融的重要性

8.(1分)他通过“黄袍加身”建立北宋,奉行“重文轻武”的基本国策,通过一系列政治变革,将国家治理方式由武转文。“他”是( )

A.宋太祖 B.宋太宗 C.铁木真 D.忽必烈

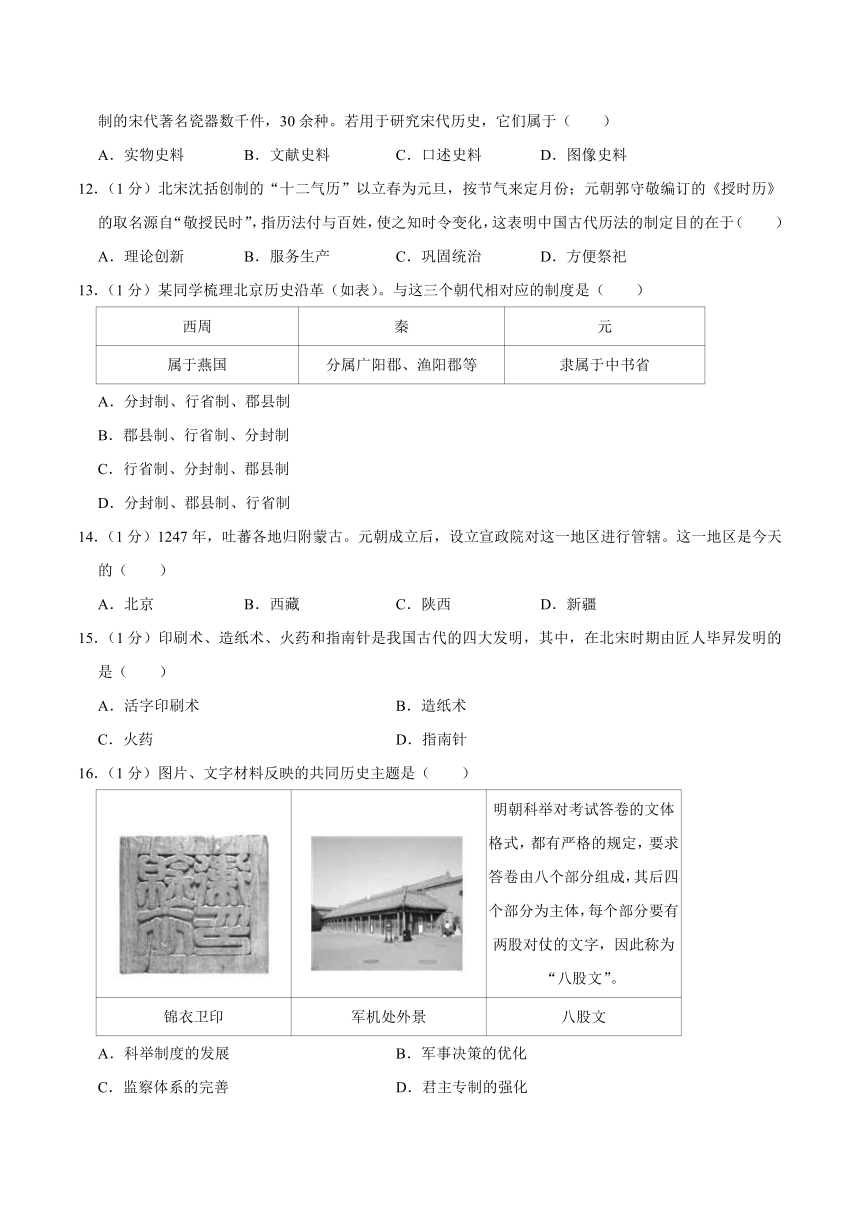

9.(1分)下表为王安石变法前北宋三位皇帝部分年份的财政收支表,从下表可以反映出王安石在1069年进行变法的背景是( )

年代 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗天禧五年(1021年) 15085万余 12677万余

仁宗皇佑元年(1049年) 12625万余 12625万余

英宗治平二年(1065年) 11613万余 13186万余

A.中央集权加强 B.财政危机加重

C.提倡“重文轻武” D.对外战争失利

10.(1分)“史诗互证”是研究中国古代历史的一种重要方法。下列能够论证南宋统治者偏安江南的诗句是( )

A.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花

B.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

D.暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州

11.(1分)2007年,考古人员成功打捞出南宋初期的“南海一号”古沉船,并出水景德镇、龙泉窑等地烧制的宋代著名瓷器数千件,30余种。若用于研究宋代历史,它们属于( )

A.实物史料 B.文献史料 C.口述史料 D.图像史料

12.(1分)北宋沈括创制的“十二气历”以立春为元旦,按节气来定月份;元朝郭守敬编订的《授时历》的取名源自“敬授民时”,指历法付与百姓,使之知时令变化,这表明中国古代历法的制定目的在于( )

A.理论创新 B.服务生产 C.巩固统治 D.方便祭祀

13.(1分)某同学梳理北京历史沿革(如表)。与这三个朝代相对应的制度是( )

西周 秦 元

属于燕国 分属广阳郡、渔阳郡等 隶属于中书省

A.分封制、行省制、郡县制

B.郡县制、行省制、分封制

C.行省制、分封制、郡县制

D.分封制、郡县制、行省制

14.(1分)1247年,吐蕃各地归附蒙古。元朝成立后,设立宣政院对这一地区进行管辖。这一地区是今天的( )

A.北京 B.西藏 C.陕西 D.新疆

15.(1分)印刷术、造纸术、火药和指南针是我国古代的四大发明,其中,在北宋时期由匠人毕昇发明的是( )

A.活字印刷术 B.造纸术

C.火药 D.指南针

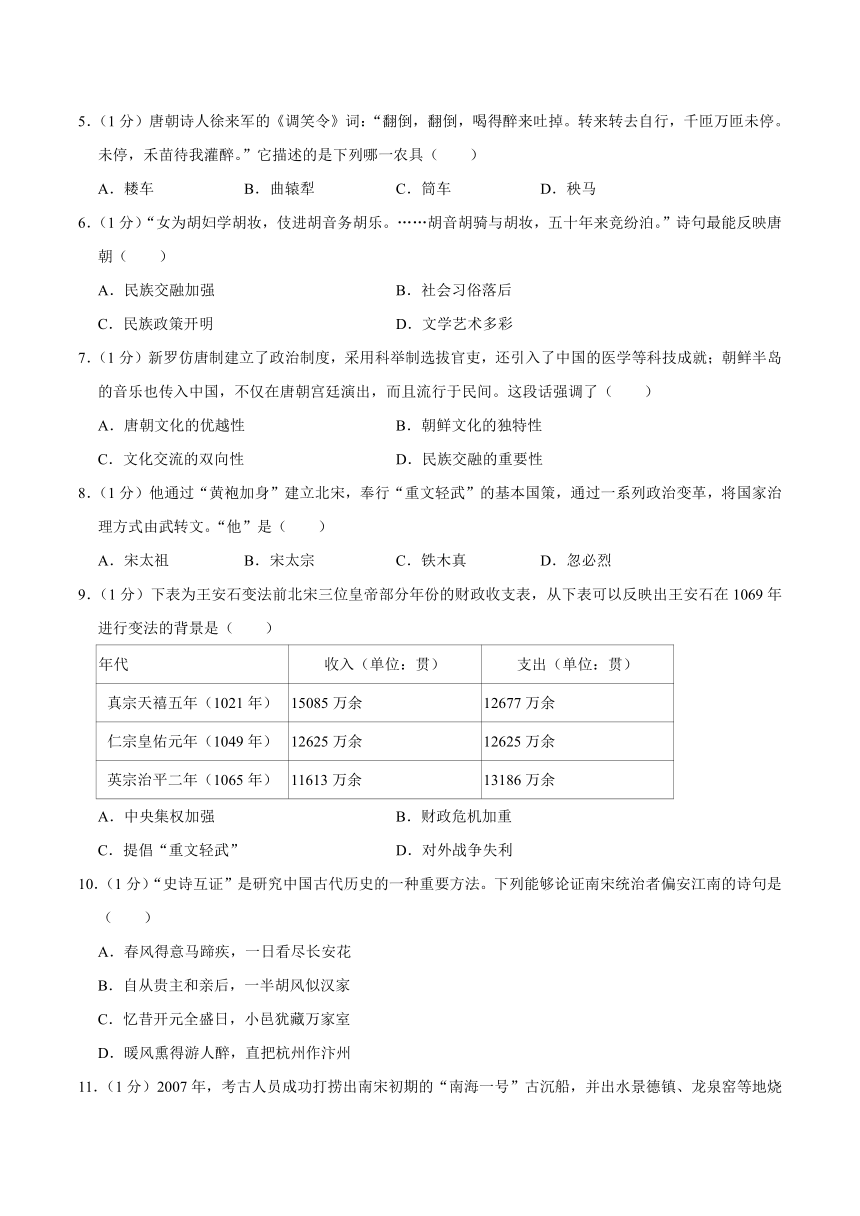

16.(1分)图片、文字材料反映的共同历史主题是( )

明朝科举对考试答卷的文体格式,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其后四个部分为主体,每个部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

锦衣卫印 军机处外景 八股文

A.科举制度的发展 B.军事决策的优化

C.监察体系的完善 D.君主专制的强化

17.(1分)明朝时期,为了防御北方蒙古贵族南扰,多次修筑长城。隆庆年间,明朝封蒙古俺答汗为顺义王,并达成通贡和互市的协议。这反映出隆庆和议( )

A.加强中央集权 B.促进民族交流

C.具有屈辱性质 D.消除了民族矛盾

18.(1分)一位跟随郑和出使西洋的明代宦官在他的回忆录里记录了船员们的四个活动场景,其中符合历史真实的是( )

A.在越南抢夺当地居民们的财物

B.出发前搬运精美的瓷器装船

C.拒绝伊朗使节随访中国的请求

D.在英国的利物浦购买新丝绸

19.(1分)浙江省有一处纪念馆,其前廊柱上有楹联两副:“名播千秋昭典籍,身经百战著勋功”;“荡彼倭夷靖海宇,保吾黎庶泽椒江”。从中可知该馆纪念的历史人物是( )

A.文天祥 B.郑成功 C.李自成 D.戚继光

20.(1分)明清之际,我国产生了带有早期启蒙性质的进步思潮,其中影响较大的代表人物有( )

A.程颢、程颐、朱熹

B.李时珍、徐光启、宋应星

C.王夫之、黄宗羲、顾炎武

D.罗贯中、施耐庵、曹雪芹

21.(1分)小说《三国演义》在描写赤壁之战时有“舌战群儒”“蒋干盗书”“草船借箭”等情节。但史书《三国志》中却仅有“火烧赤壁”的记述,不见其他情节。对此理解正确的是( )

A.赤壁之战是虚构的一次战役

B.《三国演义》是文学作品,与历史无关

C.《三国志》的撰写者美化赤壁之战

D.为增强趣味性,小说创作带有虚构成分

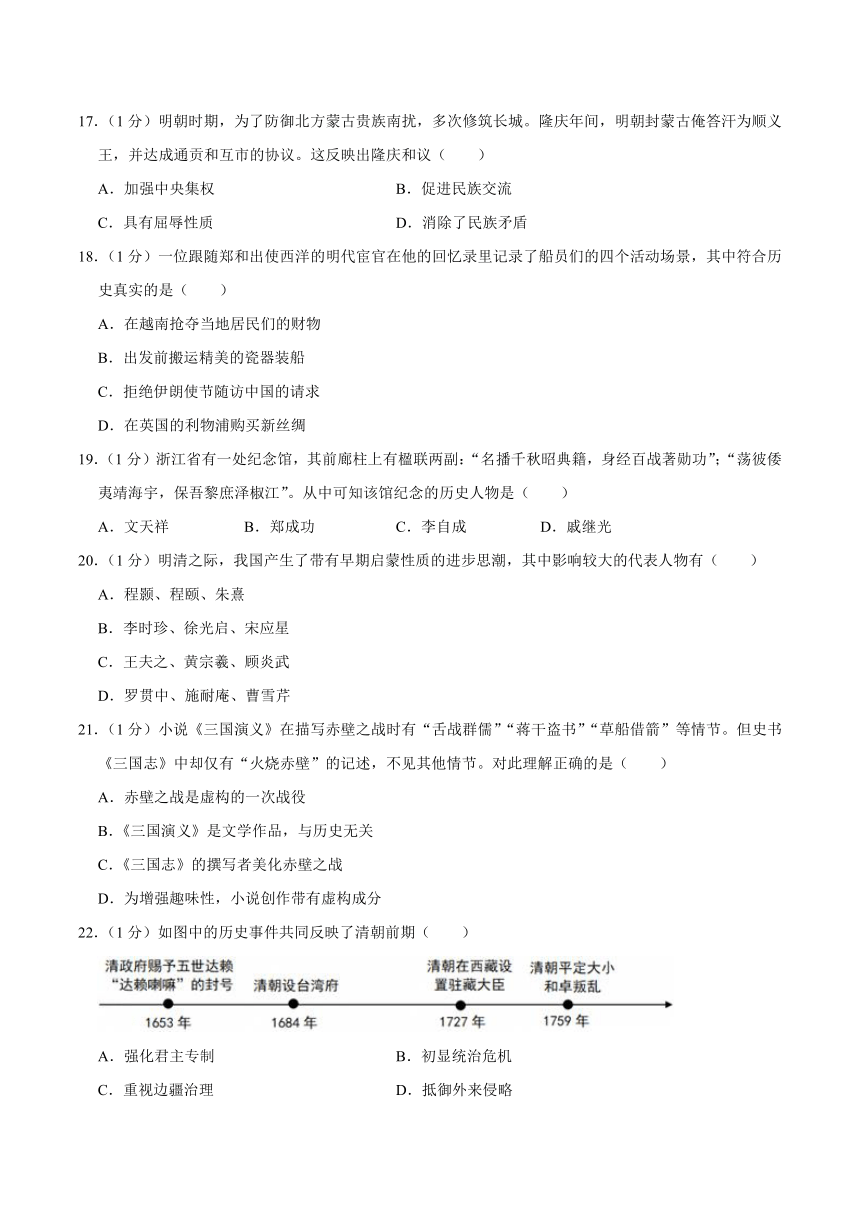

22.(1分)如图中的历史事件共同反映了清朝前期( )

A.强化君主专制 B.初显统治危机

C.重视边疆治理 D.抵御外来侵略

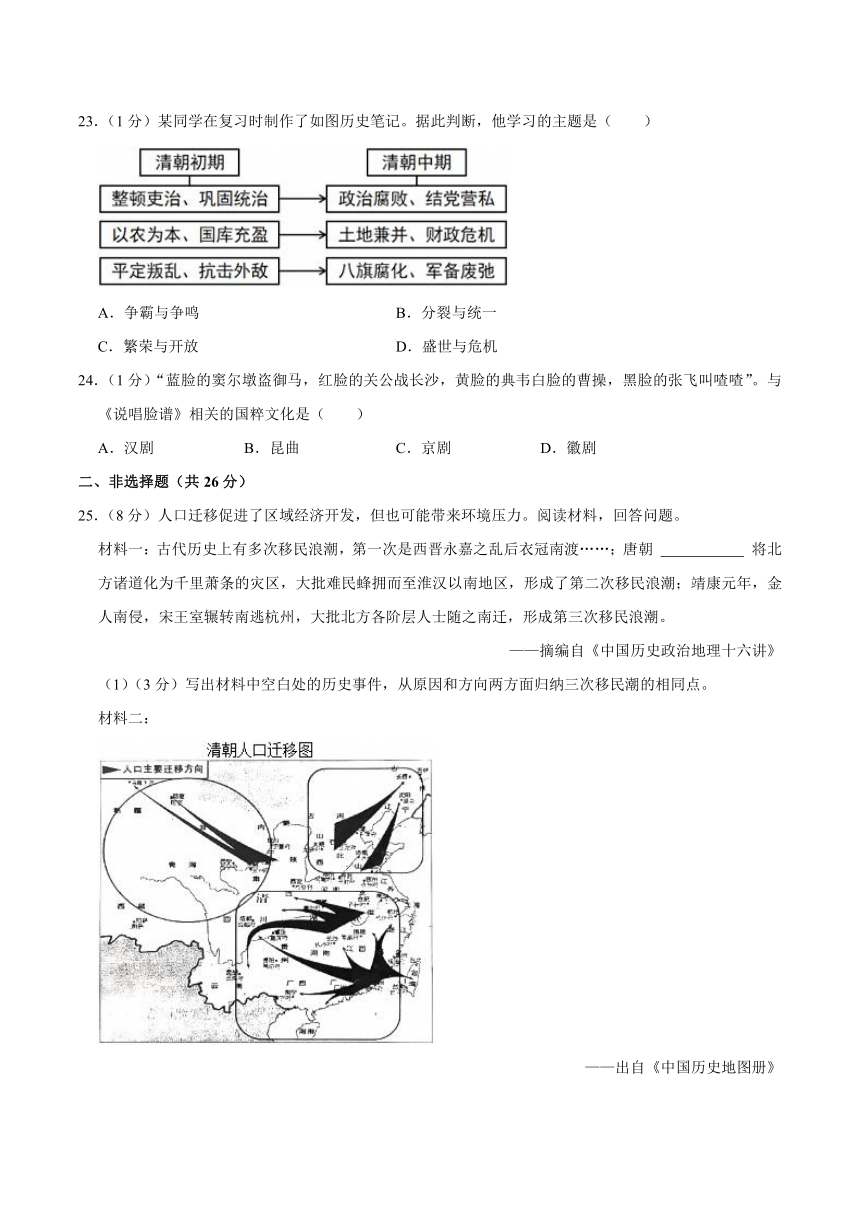

23.(1分)某同学在复习时制作了如图历史笔记。据此判断,他学习的主题是( )

A.争霸与争鸣 B.分裂与统一

C.繁荣与开放 D.盛世与危机

24.(1分)“蓝脸的窦尔墩盗御马,红脸的关公战长沙,黄脸的典韦白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳”。与《说唱脸谱》相关的国粹文化是( )

A.汉剧 B.昆曲 C.京剧 D.徽剧

二、非选择题(共26分)

25.(8分)人口迁移促进了区域经济开发,但也可能带来环境压力。阅读材料,回答问题。

材料一:古代历史上有多次移民浪潮,第一次是西晋永嘉之乱后衣冠南渡……;唐朝 将北方诸道化为千里萧条的灾区,大批难民蜂拥而至淮汉以南地区,形成了第二次移民浪潮;靖康元年,金人南侵,宋王室辗转南逃杭州,大批北方各阶层人士随之南迁,形成第三次移民浪潮。

——摘编自《中国历史政治地理十六讲》

(1)(3分)写出材料中空白处的历史事件,从原因和方向两方面归纳三次移民潮的相同点。

材料二:

——出自《中国历史地图册》

清朝的土地与人口

年份 人口数量(亿人) 耕地面积(万顷) 人均耕地面积(亩)

1685 1.02 607.84 5.96

1753 1.84 735.22 4.0

1766 2.08 741.45 3.56

1812 3.34 788.93 2.36

——据《美洲粮食作物的引入、传播及其影响研究》整理

(2)(3分)对比材料一,指出如图中清朝人口迁移的方向发生了怎样的变化?如表反映出清朝面临什么新问题?为此清政府采取了哪些措施?

(3)(2分)综上所述并结合史实,说明人口迁移对社会发展的影响。

26.(9分)七年级历史社团以“两宋风云”为主题进行探究性学习,请你一起参与探究。

材料一:两宋时期的形势图

(1)(2分)上图中,1142年的政权与1111年相比出现了哪些变化?

材料二:两宋时期的货币

(2)(3分)图中可以获取哪些历史信息?结合所学知识,分析这一时期纸币出现的原因。

材料三:两宋时期的历史人物

(3)(2分)选取一个你最喜欢的历史人物,简要介绍其历史贡献。

(4)(2分)结合上述材料和所学知识,请从政治、经济、文化方面,任选两个角度谈谈你对两宋时期的认识。

27.(9分)沟通促进交流,交流推动发展。阅读材料,回答问题。

材料一:唐代安西、北庭都护府的建立,不仅使隋朝丝绸之路的主线西移,又形成众多支线。唐太宗时丝绸之路向西南延伸,从长安出发可到西藏再到印度。海上丝绸之路也有新发展。大运河的开通连接了南北,运河沿岸的扬州面对出海口,连接陆路丝绸之路,沟通南北往来,成为国际交往的门户。从广州出发到波斯湾、红海等地的航线已经开通。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)(2分)依据材料一,概括唐代丝绸之路发展的表现。

材料二:

(2)(2分)依据材料二,回答宋朝海外贸易最远到达哪里?与宋朝相比,元朝对外交通路线有什么不同?

材料三:郑和下西洋比哥伦布到达美洲早87年,比麦哲伦到达菲律宾早116年。郑和第一次下西洋时有大型宝船62艘,官兵27800余人,还有马船、粮船、坐船、战船等多种船只,是当时世界上最大的船队。郑和七下西洋打通了从中国到东非的航路,把亚、非广大海域联成一气,这是地理大发现之前人类航海史上的伟大成就。

——摘编自王天有《明史 多重性格的时代》

(3)(3分)依据材料三,归纳郑和下西洋的特点及在航海史上的重要贡献。

材料四:见图

①②③④分别为造纸术、指南针、活字印刷术、火药的传播路线 玉米、马铃薯、甘薯与花生

唐三彩骑驼乐舞俑 唐朝时,造纸术向外传播宋元时期,指南针、火药和印刷术向外传播。 明朝时原产美洲的玉米、马铃薯、甘薯、花生传入我国。

(2分)依据材料四,分析丝绸之路在历史发展中的作用。

江苏省泰州市姜堰区2024-2025学年下学期七年级期末历史试卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共24小题)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

答案 A C D A C A C A B D A

题号 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

答案 B D B D B B D C D C

题号 23 24

答案 D C

二、非选择题(共26分)

25.(1)安史之乱;原因相同点:均是由于北方战乱。西晋永嘉之乱、唐朝安史之乱、北宋靖康之变,都使北方处于战乱状态,社会环境不稳定,百姓为躲避战乱而南迁。方向相同点:都是由北向南迁移。三次移民浪潮中,人口均从北方地区迁往南方地区,促进了南方的开发。

(2)人口迁移的方向更复杂,除了北向南,还有向边疆地区迁移;人地矛盾突出;推广高产作物种植,鼓励垦荒。

(3)人口迁移促进的区域经济开发,如古代北人南迁促进江南地区发展,但也可能带来环境压力,如清朝人口增长与土地矛盾。

26.(1)金取代辽,南宋取代北宋,形成南宋与西夏、金并立的局面。

(2)契丹货币、西夏货币与中原货币形状一样。北宋、南宋使用纸币;商业的繁荣。

(3)选择苏轼:北宋文学家苏轼对词的发展有突出贡献。他改进了词的创作,扩大了词的境界,提高了词的格调。他的词风豪迈而飘逸,把写景、抒情和议论结合在一起,达到引人入胜、激发情感的艺术效果。

(4)政治方面,实行重文轻武政策,加强中央集权;经济方面,宋代物质生活丰富(或农业发展、手工业、商业贸易的繁荣)等。

27.(1)表现:丝绸之路主线西移,形成众多支线;陆上丝绸之路向西南延伸;海上丝绸之路新发展,运河沿岸成为国际交往门户,广州出发航线开通。

(2)地方:宋朝海外贸易最远到达非洲东海岸和红海沿岸。不同:元朝对外交通路线海陆并举,范围更广,还开辟了通往欧洲等地的陆路交通。

(3)特点:时间早;规模大。贡献:打通中国到东非航路,联成亚非广大海域,是地理大发现前人类航海史伟大成就。

(4)作用:促进中外文化交流;推动贸易往来(物产交流);促进科技传播与发展。

一、选择题(共24分,每小题1分)

1.(1分)如图是某同学制作的中国古代朝代更替示意图。空白框①②③④处应分别( )

A.夏、春秋、三国、元 B.隋、春秋、东周、宋

C.夏、东周、唐、西夏 D.夏、春秋、隋、元

2.(1分)隋炀帝出征辽东,“兴百余万众,馈运(运送粮食)者倍之”。观察如图,若从大运河中心向涿郡(今北京)运粮运兵,需经过大运河的( )

A.邗沟 B.通济渠 C.永济渠 D.江南河

3.(1分)若要为隋炀帝写碑文,下列内容不合适的是( )

A.正式确立科举制度

B.穷兵黩武,三征辽东

C.统治残暴,引发农民起义

D.厉行节俭,体恤民力

4.(1分)下面材料共同说明了唐朝( )

唐太宗吸取前朝灭亡教训,虚心纳谏,从善如流。 唐玄宗前期,整顿吏治,精选地方官员。 武则天指出,建国之本,必在务农。

A.兴盛的原因 B.农业的发展

C.衰落的过程 D.割据的结果

5.(1分)唐朝诗人徐来军的《调笑令》词:“翻倒,翻倒,喝得醉来吐掉。转来转去自行,千匝万匝未停。未停,禾苗待我灌醉。”它描述的是下列哪一农具( )

A.耧车 B.曲辕犁 C.筒车 D.秧马

6.(1分)“女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。……胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”诗句最能反映唐朝( )

A.民族交融加强 B.社会习俗落后

C.民族政策开明 D.文学艺术多彩

7.(1分)新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学等科技成就;朝鲜半岛的音乐也传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且流行于民间。这段话强调了( )

A.唐朝文化的优越性 B.朝鲜文化的独特性

C.文化交流的双向性 D.民族交融的重要性

8.(1分)他通过“黄袍加身”建立北宋,奉行“重文轻武”的基本国策,通过一系列政治变革,将国家治理方式由武转文。“他”是( )

A.宋太祖 B.宋太宗 C.铁木真 D.忽必烈

9.(1分)下表为王安石变法前北宋三位皇帝部分年份的财政收支表,从下表可以反映出王安石在1069年进行变法的背景是( )

年代 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗天禧五年(1021年) 15085万余 12677万余

仁宗皇佑元年(1049年) 12625万余 12625万余

英宗治平二年(1065年) 11613万余 13186万余

A.中央集权加强 B.财政危机加重

C.提倡“重文轻武” D.对外战争失利

10.(1分)“史诗互证”是研究中国古代历史的一种重要方法。下列能够论证南宋统治者偏安江南的诗句是( )

A.春风得意马蹄疾,一日看尽长安花

B.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

D.暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州

11.(1分)2007年,考古人员成功打捞出南宋初期的“南海一号”古沉船,并出水景德镇、龙泉窑等地烧制的宋代著名瓷器数千件,30余种。若用于研究宋代历史,它们属于( )

A.实物史料 B.文献史料 C.口述史料 D.图像史料

12.(1分)北宋沈括创制的“十二气历”以立春为元旦,按节气来定月份;元朝郭守敬编订的《授时历》的取名源自“敬授民时”,指历法付与百姓,使之知时令变化,这表明中国古代历法的制定目的在于( )

A.理论创新 B.服务生产 C.巩固统治 D.方便祭祀

13.(1分)某同学梳理北京历史沿革(如表)。与这三个朝代相对应的制度是( )

西周 秦 元

属于燕国 分属广阳郡、渔阳郡等 隶属于中书省

A.分封制、行省制、郡县制

B.郡县制、行省制、分封制

C.行省制、分封制、郡县制

D.分封制、郡县制、行省制

14.(1分)1247年,吐蕃各地归附蒙古。元朝成立后,设立宣政院对这一地区进行管辖。这一地区是今天的( )

A.北京 B.西藏 C.陕西 D.新疆

15.(1分)印刷术、造纸术、火药和指南针是我国古代的四大发明,其中,在北宋时期由匠人毕昇发明的是( )

A.活字印刷术 B.造纸术

C.火药 D.指南针

16.(1分)图片、文字材料反映的共同历史主题是( )

明朝科举对考试答卷的文体格式,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其后四个部分为主体,每个部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。

锦衣卫印 军机处外景 八股文

A.科举制度的发展 B.军事决策的优化

C.监察体系的完善 D.君主专制的强化

17.(1分)明朝时期,为了防御北方蒙古贵族南扰,多次修筑长城。隆庆年间,明朝封蒙古俺答汗为顺义王,并达成通贡和互市的协议。这反映出隆庆和议( )

A.加强中央集权 B.促进民族交流

C.具有屈辱性质 D.消除了民族矛盾

18.(1分)一位跟随郑和出使西洋的明代宦官在他的回忆录里记录了船员们的四个活动场景,其中符合历史真实的是( )

A.在越南抢夺当地居民们的财物

B.出发前搬运精美的瓷器装船

C.拒绝伊朗使节随访中国的请求

D.在英国的利物浦购买新丝绸

19.(1分)浙江省有一处纪念馆,其前廊柱上有楹联两副:“名播千秋昭典籍,身经百战著勋功”;“荡彼倭夷靖海宇,保吾黎庶泽椒江”。从中可知该馆纪念的历史人物是( )

A.文天祥 B.郑成功 C.李自成 D.戚继光

20.(1分)明清之际,我国产生了带有早期启蒙性质的进步思潮,其中影响较大的代表人物有( )

A.程颢、程颐、朱熹

B.李时珍、徐光启、宋应星

C.王夫之、黄宗羲、顾炎武

D.罗贯中、施耐庵、曹雪芹

21.(1分)小说《三国演义》在描写赤壁之战时有“舌战群儒”“蒋干盗书”“草船借箭”等情节。但史书《三国志》中却仅有“火烧赤壁”的记述,不见其他情节。对此理解正确的是( )

A.赤壁之战是虚构的一次战役

B.《三国演义》是文学作品,与历史无关

C.《三国志》的撰写者美化赤壁之战

D.为增强趣味性,小说创作带有虚构成分

22.(1分)如图中的历史事件共同反映了清朝前期( )

A.强化君主专制 B.初显统治危机

C.重视边疆治理 D.抵御外来侵略

23.(1分)某同学在复习时制作了如图历史笔记。据此判断,他学习的主题是( )

A.争霸与争鸣 B.分裂与统一

C.繁荣与开放 D.盛世与危机

24.(1分)“蓝脸的窦尔墩盗御马,红脸的关公战长沙,黄脸的典韦白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳”。与《说唱脸谱》相关的国粹文化是( )

A.汉剧 B.昆曲 C.京剧 D.徽剧

二、非选择题(共26分)

25.(8分)人口迁移促进了区域经济开发,但也可能带来环境压力。阅读材料,回答问题。

材料一:古代历史上有多次移民浪潮,第一次是西晋永嘉之乱后衣冠南渡……;唐朝 将北方诸道化为千里萧条的灾区,大批难民蜂拥而至淮汉以南地区,形成了第二次移民浪潮;靖康元年,金人南侵,宋王室辗转南逃杭州,大批北方各阶层人士随之南迁,形成第三次移民浪潮。

——摘编自《中国历史政治地理十六讲》

(1)(3分)写出材料中空白处的历史事件,从原因和方向两方面归纳三次移民潮的相同点。

材料二:

——出自《中国历史地图册》

清朝的土地与人口

年份 人口数量(亿人) 耕地面积(万顷) 人均耕地面积(亩)

1685 1.02 607.84 5.96

1753 1.84 735.22 4.0

1766 2.08 741.45 3.56

1812 3.34 788.93 2.36

——据《美洲粮食作物的引入、传播及其影响研究》整理

(2)(3分)对比材料一,指出如图中清朝人口迁移的方向发生了怎样的变化?如表反映出清朝面临什么新问题?为此清政府采取了哪些措施?

(3)(2分)综上所述并结合史实,说明人口迁移对社会发展的影响。

26.(9分)七年级历史社团以“两宋风云”为主题进行探究性学习,请你一起参与探究。

材料一:两宋时期的形势图

(1)(2分)上图中,1142年的政权与1111年相比出现了哪些变化?

材料二:两宋时期的货币

(2)(3分)图中可以获取哪些历史信息?结合所学知识,分析这一时期纸币出现的原因。

材料三:两宋时期的历史人物

(3)(2分)选取一个你最喜欢的历史人物,简要介绍其历史贡献。

(4)(2分)结合上述材料和所学知识,请从政治、经济、文化方面,任选两个角度谈谈你对两宋时期的认识。

27.(9分)沟通促进交流,交流推动发展。阅读材料,回答问题。

材料一:唐代安西、北庭都护府的建立,不仅使隋朝丝绸之路的主线西移,又形成众多支线。唐太宗时丝绸之路向西南延伸,从长安出发可到西藏再到印度。海上丝绸之路也有新发展。大运河的开通连接了南北,运河沿岸的扬州面对出海口,连接陆路丝绸之路,沟通南北往来,成为国际交往的门户。从广州出发到波斯湾、红海等地的航线已经开通。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)(2分)依据材料一,概括唐代丝绸之路发展的表现。

材料二:

(2)(2分)依据材料二,回答宋朝海外贸易最远到达哪里?与宋朝相比,元朝对外交通路线有什么不同?

材料三:郑和下西洋比哥伦布到达美洲早87年,比麦哲伦到达菲律宾早116年。郑和第一次下西洋时有大型宝船62艘,官兵27800余人,还有马船、粮船、坐船、战船等多种船只,是当时世界上最大的船队。郑和七下西洋打通了从中国到东非的航路,把亚、非广大海域联成一气,这是地理大发现之前人类航海史上的伟大成就。

——摘编自王天有《明史 多重性格的时代》

(3)(3分)依据材料三,归纳郑和下西洋的特点及在航海史上的重要贡献。

材料四:见图

①②③④分别为造纸术、指南针、活字印刷术、火药的传播路线 玉米、马铃薯、甘薯与花生

唐三彩骑驼乐舞俑 唐朝时,造纸术向外传播宋元时期,指南针、火药和印刷术向外传播。 明朝时原产美洲的玉米、马铃薯、甘薯、花生传入我国。

(2分)依据材料四,分析丝绸之路在历史发展中的作用。

江苏省泰州市姜堰区2024-2025学年下学期七年级期末历史试卷

参考答案与试题解析

一.选择题(共24小题)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

答案 A C D A C A C A B D A

题号 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

答案 B D B D B B D C D C

题号 23 24

答案 D C

二、非选择题(共26分)

25.(1)安史之乱;原因相同点:均是由于北方战乱。西晋永嘉之乱、唐朝安史之乱、北宋靖康之变,都使北方处于战乱状态,社会环境不稳定,百姓为躲避战乱而南迁。方向相同点:都是由北向南迁移。三次移民浪潮中,人口均从北方地区迁往南方地区,促进了南方的开发。

(2)人口迁移的方向更复杂,除了北向南,还有向边疆地区迁移;人地矛盾突出;推广高产作物种植,鼓励垦荒。

(3)人口迁移促进的区域经济开发,如古代北人南迁促进江南地区发展,但也可能带来环境压力,如清朝人口增长与土地矛盾。

26.(1)金取代辽,南宋取代北宋,形成南宋与西夏、金并立的局面。

(2)契丹货币、西夏货币与中原货币形状一样。北宋、南宋使用纸币;商业的繁荣。

(3)选择苏轼:北宋文学家苏轼对词的发展有突出贡献。他改进了词的创作,扩大了词的境界,提高了词的格调。他的词风豪迈而飘逸,把写景、抒情和议论结合在一起,达到引人入胜、激发情感的艺术效果。

(4)政治方面,实行重文轻武政策,加强中央集权;经济方面,宋代物质生活丰富(或农业发展、手工业、商业贸易的繁荣)等。

27.(1)表现:丝绸之路主线西移,形成众多支线;陆上丝绸之路向西南延伸;海上丝绸之路新发展,运河沿岸成为国际交往门户,广州出发航线开通。

(2)地方:宋朝海外贸易最远到达非洲东海岸和红海沿岸。不同:元朝对外交通路线海陆并举,范围更广,还开辟了通往欧洲等地的陆路交通。

(3)特点:时间早;规模大。贡献:打通中国到东非航路,联成亚非广大海域,是地理大发现前人类航海史伟大成就。

(4)作用:促进中外文化交流;推动贸易往来(物产交流);促进科技传播与发展。

同课章节目录