第2课 倒幕运动和明治政府的成立 学案 (5)

文档属性

| 名称 | 第2课 倒幕运动和明治政府的成立 学案 (5) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 277.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-04 12:55:07 | ||

图片预览

文档简介

第2课

倒幕运动和明治政府的成立

学案

一、“尊王攘夷”

1.原因

(1)根本原因:日本民族危机加剧。

(2)直接原因:幕府统治者采取对外妥协、对内镇压的政策。

2.概况

(1)标志:1860年,中下级武士暗杀井伊直弼。

(2)口号:“尊王攘夷”,就是尊奉天皇,赶走外国侵略者。

(3)基础:中下级武士是主要参与者,得到部分大名的支持,富农、手工工场主和商人等响应。

(4)活动:

①刺杀与西方势力勾结的幕府当权者。

②袭击在日本的西方国家商人和外交官,进攻西方列强船只。

③1863年,高杉晋作在长州藩组织“奇兵队”,抗击西方侵略者。

3.结果

在幕府军队和西方列强的围攻下失败。

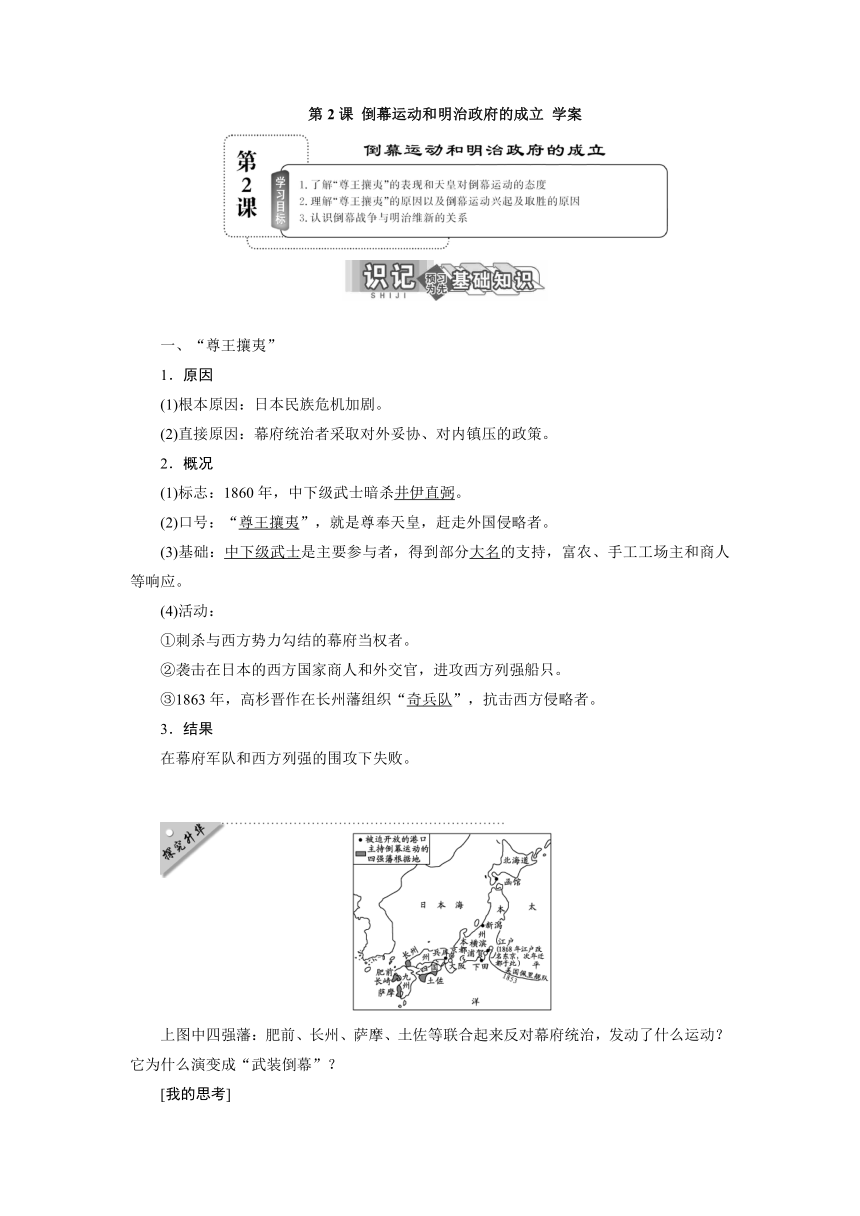

上图中四强藩:肥前、长州、萨摩、土佐等联合起来反对幕府统治,发动了什么运动?它为什么演变成“武装倒幕”?

[我的思考]

尊王攘夷运动。

尊王攘夷运动失败后,许多有识之士认识到,要想改变日本现状,实现富国强兵,必须推翻幕府统治。

二、倒幕运动的兴起

1.背景

有识之士认识到,要想改变日本现状,实现富国强兵,必须推翻幕府统治。

2.领导

高杉晋作、木户孝允、大久保利通和西乡隆盛等。

3.根据地

长州、萨摩、土佐等西南强藩。

4.“大政奉还”

(1)背景:

①倒幕派:联络更多的反对幕府的藩;密切同英国的关系;争取获得天皇的支持。

②幕府:为了消除倒幕派讨伐的借口,保住实际权力。

(2)结果:幕府表示要把政权“奉还”天皇。

三、戊辰战争

1.原因

(1)“大政奉还”后,德川幕府仍控制着国家政权。

(2)1868年初,倒幕派以天皇名义宣布废除幕府统治,建立以天皇为首的新政府,强迫幕府“辞官纳地”。

(3)幕府准备以武力反击倒幕武装。

2.经过

(1)1868年1月,幕府军队与西乡隆盛指挥的新政府军在京都附近的鸟羽、伏见激战,新政府军大胜。

(2)天皇发布亲征诏书,讨伐幕府,西乡隆盛实际指挥讨伐幕府大军。

3.结果

(1)幕府被推翻,新政府建立,改江户为东京,宣布改元“明治”。

(2)1869年,明治政府正式迁都东京。

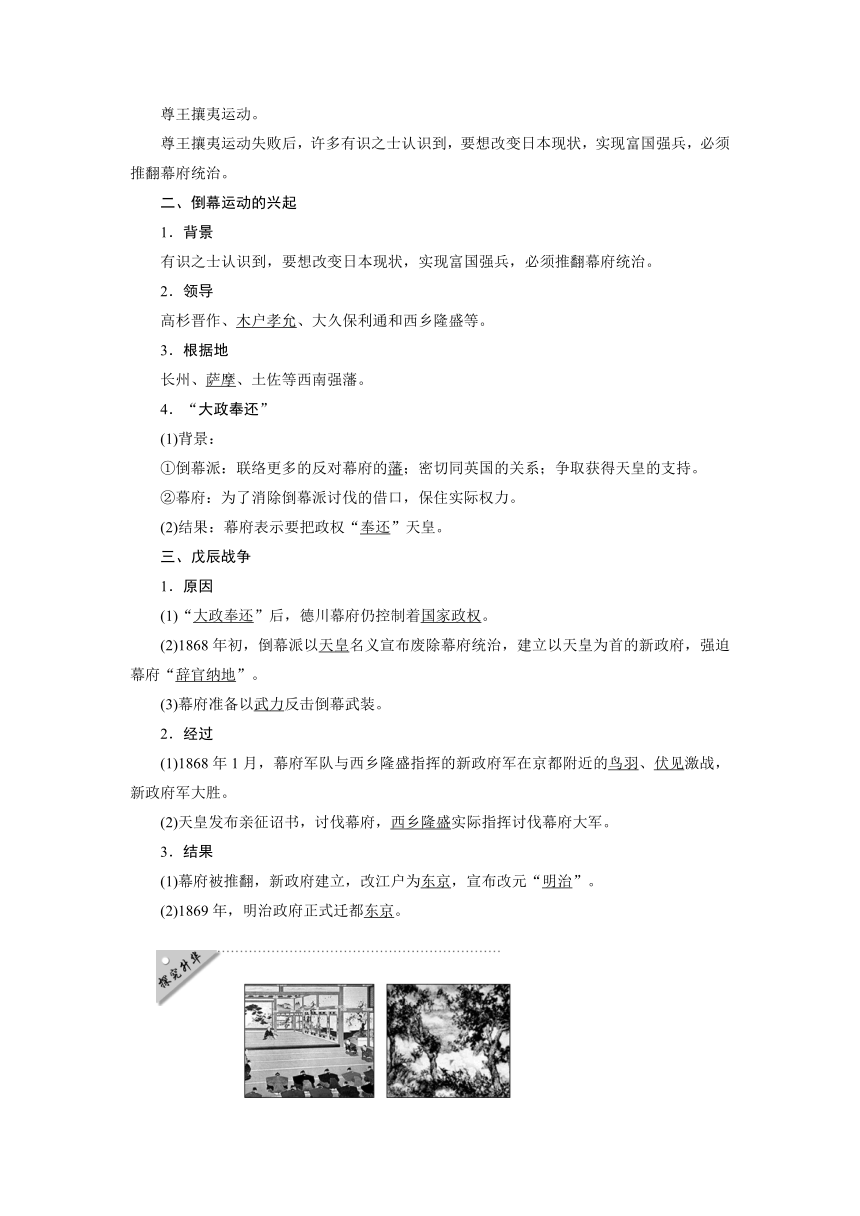

两幅图片分别是哪一历史事件?二者有何内在联系?

[我的思考]

分别是1867年幕府的“大政奉还”和1868年的鸟羽、伏见战役。“大政奉还”只是形式上结束了幕府统治,但实际上幕府依然控制国家政权,倒幕派决定彻底打败幕府,鸟羽、伏见战役新政府军大胜,不久幕府统治被推翻。

一、中下级武士成为倒幕运动领导者的原因有哪些?

(1)由日本特殊的历史条件决定。日本资产阶级经济力量薄弱,没有形成独立的政治力量。外国资本主义的入侵,造成日本的民族危机。这就使得国内能量最大的一个集团——中下级武士仓促之间担任了革命领导者的角色,先领导倒幕力量推翻了幕府统治,然后又推动明治政府进行了资产阶级性质的改革。

(2)中下级武士大多数资产阶级化了,他们最关心日本的资本主义前途和国家的命运。随着资本主义生产关系的发展,武士等级内部的分化日益加剧,随着武士等级的贫困和衰落,封建的等级制度遭到了严重破坏,大批中下级武士的实际阶级地位发生了变化,部分中下级武士的社会经济地位和世界观逐渐向资产阶级方面转化,成为尚未成熟的资产阶级在政治上的代言人,他们关心国家的命运,更关心日本的资本主义前途。

(3)日本武士从来就是一个垄断文化的阶层,他们中间的大多数人接受了西方资产阶级思想。腐朽的幕府统治、迫在眉睫的民族危机、特别是中国人民在鸦片战争后遭受的悲惨命运,使日本的一些先进人士担忧祖国的前途,考虑国家的出路。他们认识到:要挽救日本的民族危机,必须推翻腐朽的幕府统治,必须仿效西方国家,实行开国进取政策,以实现富国强兵。

(4)中下级武士大多有丰富的政治斗争经验和政治才干。

[特别提醒] 中下级武士虽然是封建统治阶级中的一部分,却由于其特殊历史地位和资本主义经济发展而成为革新力量,担负起领导民主革命的任务,但他们并没有演化为资产阶级。

二、倒幕运动和尊王攘夷运动的异同点有哪些?

倒幕运动和尊王攘夷运动作为日本明治维新道路上的重要环节,二者既有相同点也有不同点,可用以下表格表示:

内容项目

倒幕运动

尊王攘夷运动

不同点

斗争力度

斗争矛头直指封建幕府统治

借尊王之名,行倒幕之实

结果

最终推翻了封建幕府统治,取得胜利

在国内外反动势力联合绞杀下失败

相同点

背景

民族危机加剧;幕府腐朽的专制统治

领导者

中下级武士

性质

带有浓厚的尊王思想

斗争对象

指向外国侵略者和封建幕府

考查点

以靖国神社为切入点,考查对历史现象的辩证阐释能力

命题立意

近年来,日本政要参拜靖国神社问题成为影响中日关系健康发展的一大障碍,以靖国神社的前身后世为切入点,考查学生对相关历史知识的准确认识和对历史现象的辩证阐释。同时,让学生明确靖国神社的来龙去脉,形成正确的历史观

靖国神社是日本近代史上军国主义对外侵略扩张的精神支柱。1869年(明治二年)6月,根据日本明治天皇的“思召”(意见),将戊辰战争中拥戴天皇而阵亡之人加以祭祀,日本政府创建了日本的东京招魂社。1879年,招魂社更名为靖国神社,被祭祀的人中包括了1877年(明治十年)征讨西乡隆盛的西南战争中新政府军战死之人。19世纪80年代以前,靖国神社中先后祭祀的阵亡军人的灵牌位共计14

722个。其后,随着日本对外战争不断扩大,被祭祀的人数也越来越多。

[探究]

(1)靖国神社最初为何而设?说明了什么?

(2)你如何理解后来靖国神社的变化?它在日本历史上有怎样的影响?

[解析] 本题从靖国神社这一时政热点问题入手,考查了学生对相关历史知识的准确认识和对历史现象的辩证阐释能力。第(1)问结合材料分析归纳即可;第(2)问要结合靖国神社在历史和现实中的不同影响进行多角度分析。

[答案] (1)靖国神社最初是为纪念在1868年倒幕运动中牺牲的新政府军将士而设的。说明靖国神社最初是人们悼念为挽救民族危亡和争取社会进步而献身的英雄们的场所。

(2)靖国神社最初是为了悼念在倒幕运动中牺牲的维新志士们,但后来却成了对军国主义分子的祭奠场所,这不能不说是一种历史的讽刺。第二次世界大战结束以前,靖国神社既是宗教设施,也是军国主义的国家设施。它从一开始就与军国主义有着密不可分的关系。在日本对外侵略中,军国主义势力利用靖国神社煽动崇拜天皇、为天皇赴死的军国主义情绪,为侵略战争服务。

倒幕运动和明治政府的成立

学案

一、“尊王攘夷”

1.原因

(1)根本原因:日本民族危机加剧。

(2)直接原因:幕府统治者采取对外妥协、对内镇压的政策。

2.概况

(1)标志:1860年,中下级武士暗杀井伊直弼。

(2)口号:“尊王攘夷”,就是尊奉天皇,赶走外国侵略者。

(3)基础:中下级武士是主要参与者,得到部分大名的支持,富农、手工工场主和商人等响应。

(4)活动:

①刺杀与西方势力勾结的幕府当权者。

②袭击在日本的西方国家商人和外交官,进攻西方列强船只。

③1863年,高杉晋作在长州藩组织“奇兵队”,抗击西方侵略者。

3.结果

在幕府军队和西方列强的围攻下失败。

上图中四强藩:肥前、长州、萨摩、土佐等联合起来反对幕府统治,发动了什么运动?它为什么演变成“武装倒幕”?

[我的思考]

尊王攘夷运动。

尊王攘夷运动失败后,许多有识之士认识到,要想改变日本现状,实现富国强兵,必须推翻幕府统治。

二、倒幕运动的兴起

1.背景

有识之士认识到,要想改变日本现状,实现富国强兵,必须推翻幕府统治。

2.领导

高杉晋作、木户孝允、大久保利通和西乡隆盛等。

3.根据地

长州、萨摩、土佐等西南强藩。

4.“大政奉还”

(1)背景:

①倒幕派:联络更多的反对幕府的藩;密切同英国的关系;争取获得天皇的支持。

②幕府:为了消除倒幕派讨伐的借口,保住实际权力。

(2)结果:幕府表示要把政权“奉还”天皇。

三、戊辰战争

1.原因

(1)“大政奉还”后,德川幕府仍控制着国家政权。

(2)1868年初,倒幕派以天皇名义宣布废除幕府统治,建立以天皇为首的新政府,强迫幕府“辞官纳地”。

(3)幕府准备以武力反击倒幕武装。

2.经过

(1)1868年1月,幕府军队与西乡隆盛指挥的新政府军在京都附近的鸟羽、伏见激战,新政府军大胜。

(2)天皇发布亲征诏书,讨伐幕府,西乡隆盛实际指挥讨伐幕府大军。

3.结果

(1)幕府被推翻,新政府建立,改江户为东京,宣布改元“明治”。

(2)1869年,明治政府正式迁都东京。

两幅图片分别是哪一历史事件?二者有何内在联系?

[我的思考]

分别是1867年幕府的“大政奉还”和1868年的鸟羽、伏见战役。“大政奉还”只是形式上结束了幕府统治,但实际上幕府依然控制国家政权,倒幕派决定彻底打败幕府,鸟羽、伏见战役新政府军大胜,不久幕府统治被推翻。

一、中下级武士成为倒幕运动领导者的原因有哪些?

(1)由日本特殊的历史条件决定。日本资产阶级经济力量薄弱,没有形成独立的政治力量。外国资本主义的入侵,造成日本的民族危机。这就使得国内能量最大的一个集团——中下级武士仓促之间担任了革命领导者的角色,先领导倒幕力量推翻了幕府统治,然后又推动明治政府进行了资产阶级性质的改革。

(2)中下级武士大多数资产阶级化了,他们最关心日本的资本主义前途和国家的命运。随着资本主义生产关系的发展,武士等级内部的分化日益加剧,随着武士等级的贫困和衰落,封建的等级制度遭到了严重破坏,大批中下级武士的实际阶级地位发生了变化,部分中下级武士的社会经济地位和世界观逐渐向资产阶级方面转化,成为尚未成熟的资产阶级在政治上的代言人,他们关心国家的命运,更关心日本的资本主义前途。

(3)日本武士从来就是一个垄断文化的阶层,他们中间的大多数人接受了西方资产阶级思想。腐朽的幕府统治、迫在眉睫的民族危机、特别是中国人民在鸦片战争后遭受的悲惨命运,使日本的一些先进人士担忧祖国的前途,考虑国家的出路。他们认识到:要挽救日本的民族危机,必须推翻腐朽的幕府统治,必须仿效西方国家,实行开国进取政策,以实现富国强兵。

(4)中下级武士大多有丰富的政治斗争经验和政治才干。

[特别提醒] 中下级武士虽然是封建统治阶级中的一部分,却由于其特殊历史地位和资本主义经济发展而成为革新力量,担负起领导民主革命的任务,但他们并没有演化为资产阶级。

二、倒幕运动和尊王攘夷运动的异同点有哪些?

倒幕运动和尊王攘夷运动作为日本明治维新道路上的重要环节,二者既有相同点也有不同点,可用以下表格表示:

内容项目

倒幕运动

尊王攘夷运动

不同点

斗争力度

斗争矛头直指封建幕府统治

借尊王之名,行倒幕之实

结果

最终推翻了封建幕府统治,取得胜利

在国内外反动势力联合绞杀下失败

相同点

背景

民族危机加剧;幕府腐朽的专制统治

领导者

中下级武士

性质

带有浓厚的尊王思想

斗争对象

指向外国侵略者和封建幕府

考查点

以靖国神社为切入点,考查对历史现象的辩证阐释能力

命题立意

近年来,日本政要参拜靖国神社问题成为影响中日关系健康发展的一大障碍,以靖国神社的前身后世为切入点,考查学生对相关历史知识的准确认识和对历史现象的辩证阐释。同时,让学生明确靖国神社的来龙去脉,形成正确的历史观

靖国神社是日本近代史上军国主义对外侵略扩张的精神支柱。1869年(明治二年)6月,根据日本明治天皇的“思召”(意见),将戊辰战争中拥戴天皇而阵亡之人加以祭祀,日本政府创建了日本的东京招魂社。1879年,招魂社更名为靖国神社,被祭祀的人中包括了1877年(明治十年)征讨西乡隆盛的西南战争中新政府军战死之人。19世纪80年代以前,靖国神社中先后祭祀的阵亡军人的灵牌位共计14

722个。其后,随着日本对外战争不断扩大,被祭祀的人数也越来越多。

[探究]

(1)靖国神社最初为何而设?说明了什么?

(2)你如何理解后来靖国神社的变化?它在日本历史上有怎样的影响?

[解析] 本题从靖国神社这一时政热点问题入手,考查了学生对相关历史知识的准确认识和对历史现象的辩证阐释能力。第(1)问结合材料分析归纳即可;第(2)问要结合靖国神社在历史和现实中的不同影响进行多角度分析。

[答案] (1)靖国神社最初是为纪念在1868年倒幕运动中牺牲的新政府军将士而设的。说明靖国神社最初是人们悼念为挽救民族危亡和争取社会进步而献身的英雄们的场所。

(2)靖国神社最初是为了悼念在倒幕运动中牺牲的维新志士们,但后来却成了对军国主义分子的祭奠场所,这不能不说是一种历史的讽刺。第二次世界大战结束以前,靖国神社既是宗教设施,也是军国主义的国家设施。它从一开始就与军国主义有着密不可分的关系。在日本对外侵略中,军国主义势力利用靖国神社煽动崇拜天皇、为天皇赴死的军国主义情绪,为侵略战争服务。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件