第4课 戊戌变法 学案 (3)

文档属性

| 名称 | 第4课 戊戌变法 学案 (3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

9.4

戊戌政变

同步学案

庖丁解牛

教材整理

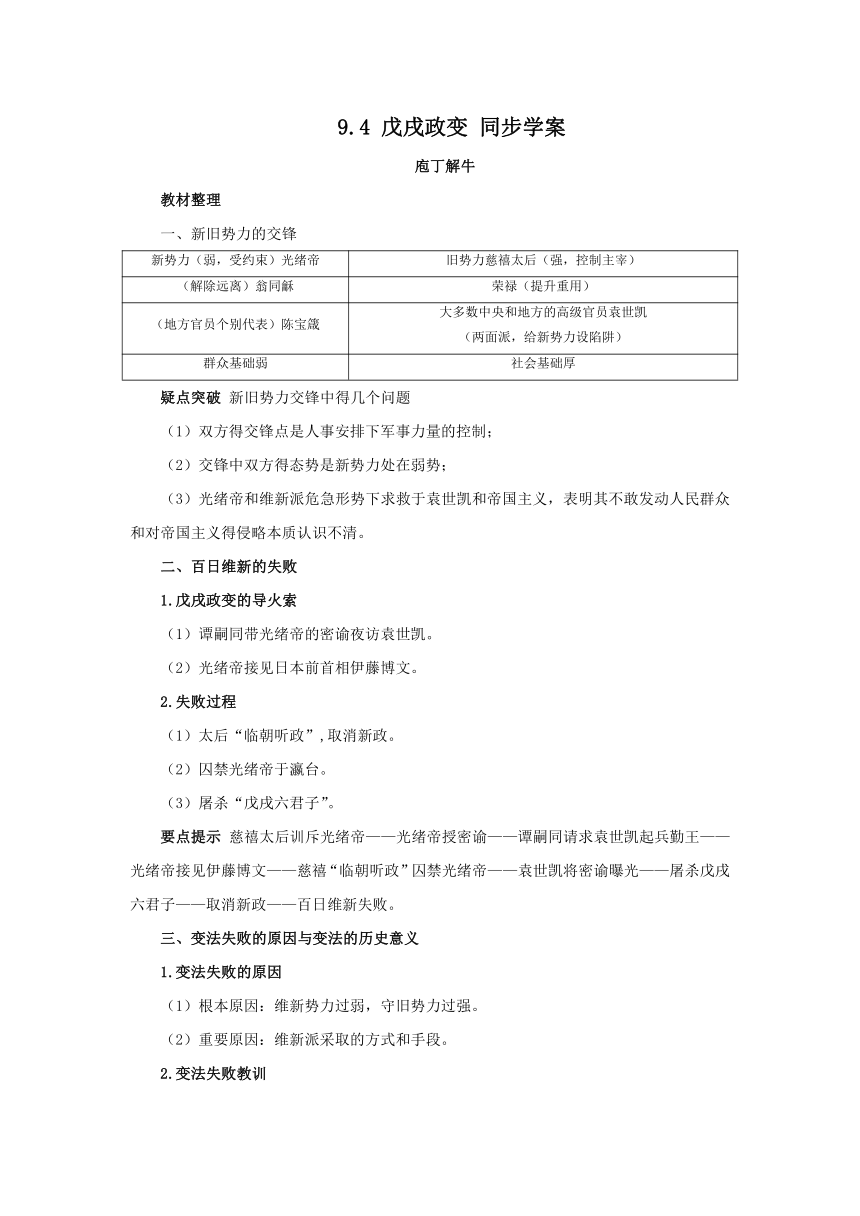

一、新旧势力的交锋

新势力(弱,受约束)光绪帝

旧势力慈禧太后(强,控制主宰)

(解除远离)翁同龢

荣禄(提升重用)

(地方官员个别代表)陈宝箴

大多数中央和地方的高级官员袁世凯(两面派,给新势力设陷阱)

群众基础弱

社会基础厚

疑点突破

新旧势力交锋中得几个问题

(1)双方得交锋点是人事安排下军事力量的控制;

(2)交锋中双方得态势是新势力处在弱势;

(3)光绪帝和维新派危急形势下求救于袁世凯和帝国主义,表明其不敢发动人民群众和对帝国主义得侵略本质认识不清。

二、百日维新的失败

1.戊戌政变的导火索

(1)谭嗣同带光绪帝的密谕夜访袁世凯。

(2)光绪帝接见日本前首相伊藤博文。

2.失败过程

(1)太后“临朝听政”,取消新政。

(2)囚禁光绪帝于瀛台。

(3)屠杀“戊戌六君子”。

要点提示

慈禧太后训斥光绪帝——光绪帝授密谕——谭嗣同请求袁世凯起兵勤王——光绪帝接见伊藤博文——慈禧“临朝听政”囚禁光绪帝——袁世凯将密谕曝光——屠杀戊戌六君子——取消新政——百日维新失败。

三、变法失败的原因与变法的历史意义

1.变法失败的原因

(1)根本原因:维新势力过弱,守旧势力过强。

(2)重要原因:维新派采取的方式和手段。

2.变法失败教训

在当时的中国,改良主义道路走不通,中国近代化的进程漫长而又曲折。

3.变法的历史意义

(1)从时代背景分析,变法运动是在中华民族遭遇空前危机的情况下开始的,尤其在甲午战争失败于邻国日本后,帝国主义对中国瓜分豆剖,亡国灭种绝非耸言危听。《马关条约》签订时出现的“公车上书”成为变法的开始。所以变法图强救亡图存是变法的直接目的。从这个意义上看,变法是爱国的,是进步的。

(2)从变法的内容看,政治上要求实行资产阶级君主立宪制度,经济上要求发展资本主义,从人类历史的发展规律看,从世界历史发展的潮流看,推行资本主义是中国的出路,是符合历史发展趋势的。

(3)从变法运动的过程看,上书、演讲、办团体,宣传变祖宗之法,兴民权,学西学,这样必然要和封建思想和文化进行斗争,维新派和顽固派的论战就是这种现象的反映。所以说,变法是近代第一次思想解放的潮流,其许多遗产成为中华文明发展史上的宝贵财富。

深化升华

戊戌变法的历史地位和作用

一般认为,面对19世纪末年空前严重的民族危机,以康有为等为代表的维新志士,挺身而出,不避斧钺,不畏艰险,奔走呼号,矢志改革,传播西方资产阶级学说,要求发展资本主义,勇敢地为变法救亡进行不懈的斗争,表现了令人敬佩的献身精神。他们所发动和领导的戊戌维新运动,在中国近代史上产生了显著的积极作用。因此对这次运动给予较高的评价。

问题探究

问题

明治维新与戊戌变法不同结果截然不同的原因?

探究思路:从两者所处时代、国际、国内背景入手,从中、日两国不同社会背景分析其原因。

探究结论:戊戌变法仅是昙花一现,而明治维新则具有里程碑意义。造成结果不同的原因有:

①二者所处的时代及所遇的外部阻力不同。明治维新时,资本主义仍处于自由资本主义阶段,并且当时西方各大国皆忙于自己的事务,对日没有一致的政策,给明治维新提供了一个有利的国际环境;而戊戌变法时,资本主义已处于垄断资本主义阶段,迫切需要扩大海外市场和殖民地,再加当时西方列强已形成宰割中国的同盟,所以招致列强的干涉。

②两国资本主义发展程度不同。明治维新前,日本资本主义生产关系进一步发展,日本商人、资本家和新兴地主逐渐成为一种政治力量,而且不断扩大,他们随着经济力量的增长,迫切需要政治上的统治地位。而戊戌变法前,中国的民族资本主义仅得到初步发展,力量薄弱。

③群众基础和改革的推动力量不同。明治维新前,农民和城市贫民起义接连不断,幕府统治已摇摇欲坠,以中、小武士、商人、资本家和新兴地主为主体的改革力量也展开了积极的倒幕活动。而戊戌变法前,民族资产阶级尚未形成一支强大的政治力量,宣传变法的仅仅是一些资产阶级知识分子,他们缺乏反帝反封建的勇气,仅依靠一个没有实权的皇帝,在脱离群众的情况下进行变革,必定失败。

④封建专制统治的强弱不同。在幕藩体制下,大名还有一定的独立性,并且到幕末时,大名、将军因财政状况恶化而由封建社会的支柱转变为反幕府的力量。而中国的封建制存在时间长,力量强大,慈禧太后在辛酉政变后牢牢控制内政外交,所以,戊戌变法时面临的是一个强大的对手。

⑤改革的进程不同。明治维新是在倒幕派推翻德川幕府,建立新的政权后发布一系列的改革措施,新政策能得到贯彻执行。而实行戊戌变法者不仅手中无实权,无兵权、无财权而且在没有触动封建统治的前提下进行,要想取得成功是不可能的。

经典例题

例1在百日维新中,除湖南以外各省官员均持观望态度,这充分说明…( )

A.光绪皇帝没有实权

B.绝大多数官员很顽固

C.封建守旧势力强大

D.改良主义道路行不通

解析:新旧势力交锋的过程中,从中央到地方的反对势力成为支持慈禧太后的重要社会基础,他们大多或明或暗的抵制新政,充分说明封建保守势力的强大。

答案:C

例2下列关于百日维新失败过程的表述,错误的是( )

A.梁启超曾拜访袁世凯,希望他起兵勤王

B.1898年9月光绪帝接见伊藤博文成为变政的导火索

C.谭嗣同是戊戌六君子之一

D.京师大学堂是新政中惟一未被废除的措施

解析:拜访袁世凯并希望他起兵的是谭嗣同。

答案:A

例3戊戌变法运动是( )

①一次资产阶级性质的改革运动 ②一次爱国救亡运动 ③一次争夺最高统治权的斗争 ④一次思想解放潮流

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

解析:戊戌变法运动是一次改良运动,而不是革命运动。

答案:D

互动课堂

重难突破

1.关于戊戌变法的目的、性质及评价?

(1)目的:戊戌变法发生在19世纪末民族危机的时代背景下,它的首要目的是挽救民族危亡;戊戌变法是民族资产阶级领导的一场运动,这就决定了它还具有发展资本主义的目的。?

(2)性质:戊戌变法是一场资产阶级的改良运动,是一次爱国救亡的政治运动,还是一次思想解放的潮流。?

(3)评价:在帝国主义侵略日益加深,瓜分危机迫在眉睫的紧要关头,资产阶级维新派为挽救民族危机、发展资本主义而奔走呼号,并指出变法的首要目的是救亡图存,这对于激发人民的爱国思想和民族意识起到了重要作用。资产阶级维新派要求实行有利于发展资本主义的政策,逐步变封建专制制度为资本主义君主立宪制度,在当时符合中国历史发展的趋势,具有进步意义。资产阶级维新派提倡西学,主张兴民权,对封建的思想文化进行了抨击,在社会上起了思想启蒙的作用,促进了中国人民的觉醒。但资产阶级维新派具有其自身无法克服的软弱性和妥协性,他们只采取改良的办法,并且脱离了人民群众,其变法活动最终以失败告终。这充分说明,在半殖民地半封建的中国,资产阶级改良的道路是行不通的。

2.戊戌变法失败的原因、启示?

(1)根本原因:资产阶级维新派势力过于弱小,封建顽固势力过于强大,双方力量悬殊。?

(2)维新派采取的方式和手段存在缺陷:缺乏坚强的组织领导;对封建主义和帝国主义抱有幻想;企图用“和平”“合法”手段,进行自上而下的有限改革。?

(3)说明在当时的中国,改良主义道路是走不通的,中国的近代化路程是漫长的。

3.

戊戌变法的历史意义?

(1)变法具有鲜明的爱国性质,是一场试图通过改革来救亡图存的爱国运动,极大地激发了中国人民的爱国热情。?

(2)是一场自上而下的资产阶级政治改革运动,其基本主张是要求发展资本主义,符合历史发展趋势。?

(3)是中国近代一次思想解放的潮流,为近代思想启蒙运动的蓬勃兴起开辟了道路,促进了中国人民的觉醒。

活学巧用

1.19世纪末,维新变法运动( )

①首先是一场救亡图存的爱国运动 ②其核心主张是兴民权,实行君主立宪 ③是中国民族资产阶级参与政治的开始 ④使中国近代化历程深入到政治领域

A.①②③ B.②③④

C.①②③④

D.①②④

解析:本题为一道组合选择题,旨在全面考查对维新变法运动的理解和认识。从维新变法运动兴起的历史背景可以知道,这场运动的目的在于救亡图存;从维新派的基本主张可以知道,他们主张的核心在于兴民权,实行君主立宪;这场运动是中国民族资产阶级在中国政治舞台上作出的第一次表演,所以它是中国民族资产阶级参与政治的开始;从它的主张可以看出,先进中国人向西方学习的内容已从器物上升到制度。

答案:C

2.戊戌变法失败的根本原因是( )

A.维新派企图通过“和平”“合法”的手段,进行自上而下的有限改革

B.缺乏坚强的组织领导

C.没有广泛发动人民群众

D.资产阶级维新派力量过于弱小

解析:以上四个选项都是维新派失败的原因。其中A、B、C三项是资产阶级维新派力量过于弱小在具体问题上的反映,而此题要求回答根本原因。

答案:D

3.之所以说戊戌变法是我国近代史上的一次思想解放潮流,主要原因是( )

A.变法有群众基础

B.变法采用的是改良的形式

C.变法促进了中国人民的觉醒

D.表现了勇于献身的精神

解析:审题应紧紧围绕“思想解放”这个关键词进行分析,方能得出正确结论。

答案:C

戊戌政变

同步学案

庖丁解牛

教材整理

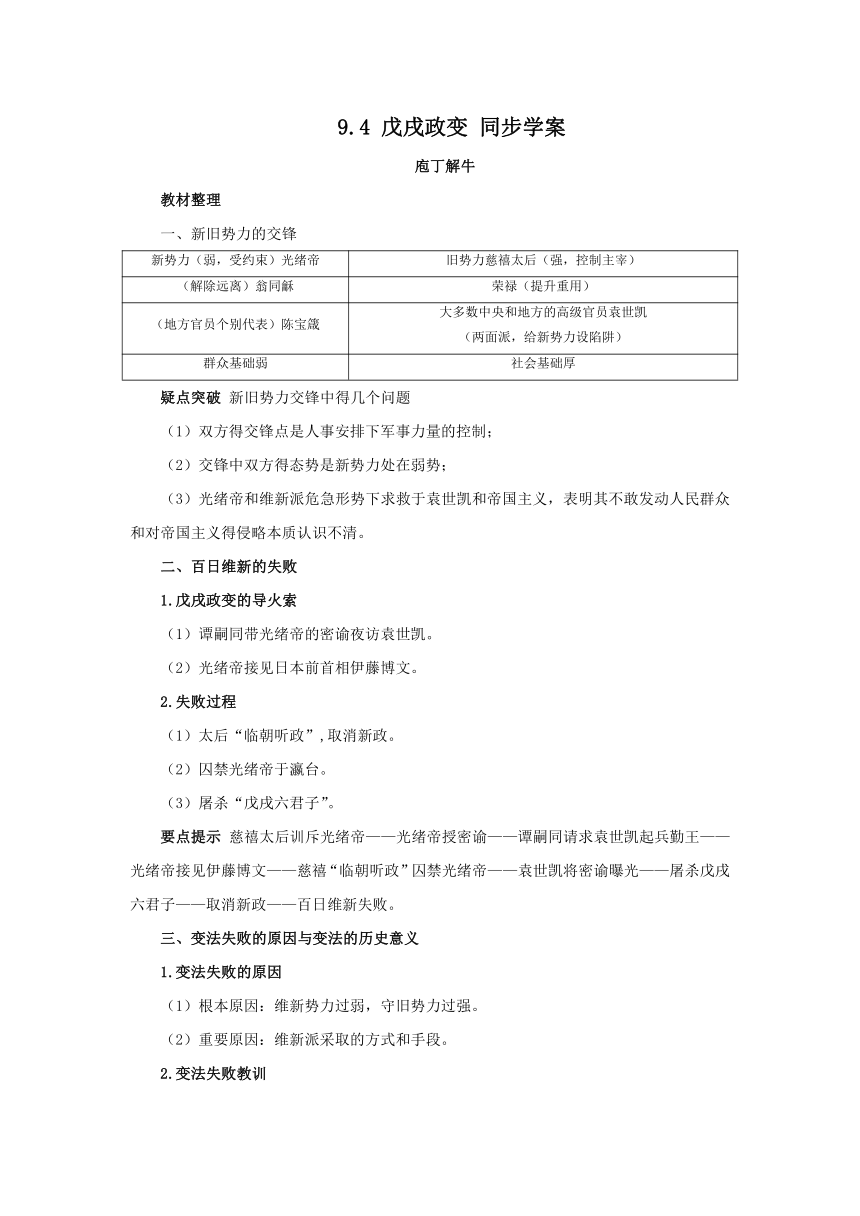

一、新旧势力的交锋

新势力(弱,受约束)光绪帝

旧势力慈禧太后(强,控制主宰)

(解除远离)翁同龢

荣禄(提升重用)

(地方官员个别代表)陈宝箴

大多数中央和地方的高级官员袁世凯(两面派,给新势力设陷阱)

群众基础弱

社会基础厚

疑点突破

新旧势力交锋中得几个问题

(1)双方得交锋点是人事安排下军事力量的控制;

(2)交锋中双方得态势是新势力处在弱势;

(3)光绪帝和维新派危急形势下求救于袁世凯和帝国主义,表明其不敢发动人民群众和对帝国主义得侵略本质认识不清。

二、百日维新的失败

1.戊戌政变的导火索

(1)谭嗣同带光绪帝的密谕夜访袁世凯。

(2)光绪帝接见日本前首相伊藤博文。

2.失败过程

(1)太后“临朝听政”,取消新政。

(2)囚禁光绪帝于瀛台。

(3)屠杀“戊戌六君子”。

要点提示

慈禧太后训斥光绪帝——光绪帝授密谕——谭嗣同请求袁世凯起兵勤王——光绪帝接见伊藤博文——慈禧“临朝听政”囚禁光绪帝——袁世凯将密谕曝光——屠杀戊戌六君子——取消新政——百日维新失败。

三、变法失败的原因与变法的历史意义

1.变法失败的原因

(1)根本原因:维新势力过弱,守旧势力过强。

(2)重要原因:维新派采取的方式和手段。

2.变法失败教训

在当时的中国,改良主义道路走不通,中国近代化的进程漫长而又曲折。

3.变法的历史意义

(1)从时代背景分析,变法运动是在中华民族遭遇空前危机的情况下开始的,尤其在甲午战争失败于邻国日本后,帝国主义对中国瓜分豆剖,亡国灭种绝非耸言危听。《马关条约》签订时出现的“公车上书”成为变法的开始。所以变法图强救亡图存是变法的直接目的。从这个意义上看,变法是爱国的,是进步的。

(2)从变法的内容看,政治上要求实行资产阶级君主立宪制度,经济上要求发展资本主义,从人类历史的发展规律看,从世界历史发展的潮流看,推行资本主义是中国的出路,是符合历史发展趋势的。

(3)从变法运动的过程看,上书、演讲、办团体,宣传变祖宗之法,兴民权,学西学,这样必然要和封建思想和文化进行斗争,维新派和顽固派的论战就是这种现象的反映。所以说,变法是近代第一次思想解放的潮流,其许多遗产成为中华文明发展史上的宝贵财富。

深化升华

戊戌变法的历史地位和作用

一般认为,面对19世纪末年空前严重的民族危机,以康有为等为代表的维新志士,挺身而出,不避斧钺,不畏艰险,奔走呼号,矢志改革,传播西方资产阶级学说,要求发展资本主义,勇敢地为变法救亡进行不懈的斗争,表现了令人敬佩的献身精神。他们所发动和领导的戊戌维新运动,在中国近代史上产生了显著的积极作用。因此对这次运动给予较高的评价。

问题探究

问题

明治维新与戊戌变法不同结果截然不同的原因?

探究思路:从两者所处时代、国际、国内背景入手,从中、日两国不同社会背景分析其原因。

探究结论:戊戌变法仅是昙花一现,而明治维新则具有里程碑意义。造成结果不同的原因有:

①二者所处的时代及所遇的外部阻力不同。明治维新时,资本主义仍处于自由资本主义阶段,并且当时西方各大国皆忙于自己的事务,对日没有一致的政策,给明治维新提供了一个有利的国际环境;而戊戌变法时,资本主义已处于垄断资本主义阶段,迫切需要扩大海外市场和殖民地,再加当时西方列强已形成宰割中国的同盟,所以招致列强的干涉。

②两国资本主义发展程度不同。明治维新前,日本资本主义生产关系进一步发展,日本商人、资本家和新兴地主逐渐成为一种政治力量,而且不断扩大,他们随着经济力量的增长,迫切需要政治上的统治地位。而戊戌变法前,中国的民族资本主义仅得到初步发展,力量薄弱。

③群众基础和改革的推动力量不同。明治维新前,农民和城市贫民起义接连不断,幕府统治已摇摇欲坠,以中、小武士、商人、资本家和新兴地主为主体的改革力量也展开了积极的倒幕活动。而戊戌变法前,民族资产阶级尚未形成一支强大的政治力量,宣传变法的仅仅是一些资产阶级知识分子,他们缺乏反帝反封建的勇气,仅依靠一个没有实权的皇帝,在脱离群众的情况下进行变革,必定失败。

④封建专制统治的强弱不同。在幕藩体制下,大名还有一定的独立性,并且到幕末时,大名、将军因财政状况恶化而由封建社会的支柱转变为反幕府的力量。而中国的封建制存在时间长,力量强大,慈禧太后在辛酉政变后牢牢控制内政外交,所以,戊戌变法时面临的是一个强大的对手。

⑤改革的进程不同。明治维新是在倒幕派推翻德川幕府,建立新的政权后发布一系列的改革措施,新政策能得到贯彻执行。而实行戊戌变法者不仅手中无实权,无兵权、无财权而且在没有触动封建统治的前提下进行,要想取得成功是不可能的。

经典例题

例1在百日维新中,除湖南以外各省官员均持观望态度,这充分说明…( )

A.光绪皇帝没有实权

B.绝大多数官员很顽固

C.封建守旧势力强大

D.改良主义道路行不通

解析:新旧势力交锋的过程中,从中央到地方的反对势力成为支持慈禧太后的重要社会基础,他们大多或明或暗的抵制新政,充分说明封建保守势力的强大。

答案:C

例2下列关于百日维新失败过程的表述,错误的是( )

A.梁启超曾拜访袁世凯,希望他起兵勤王

B.1898年9月光绪帝接见伊藤博文成为变政的导火索

C.谭嗣同是戊戌六君子之一

D.京师大学堂是新政中惟一未被废除的措施

解析:拜访袁世凯并希望他起兵的是谭嗣同。

答案:A

例3戊戌变法运动是( )

①一次资产阶级性质的改革运动 ②一次爱国救亡运动 ③一次争夺最高统治权的斗争 ④一次思想解放潮流

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②③④

解析:戊戌变法运动是一次改良运动,而不是革命运动。

答案:D

互动课堂

重难突破

1.关于戊戌变法的目的、性质及评价?

(1)目的:戊戌变法发生在19世纪末民族危机的时代背景下,它的首要目的是挽救民族危亡;戊戌变法是民族资产阶级领导的一场运动,这就决定了它还具有发展资本主义的目的。?

(2)性质:戊戌变法是一场资产阶级的改良运动,是一次爱国救亡的政治运动,还是一次思想解放的潮流。?

(3)评价:在帝国主义侵略日益加深,瓜分危机迫在眉睫的紧要关头,资产阶级维新派为挽救民族危机、发展资本主义而奔走呼号,并指出变法的首要目的是救亡图存,这对于激发人民的爱国思想和民族意识起到了重要作用。资产阶级维新派要求实行有利于发展资本主义的政策,逐步变封建专制制度为资本主义君主立宪制度,在当时符合中国历史发展的趋势,具有进步意义。资产阶级维新派提倡西学,主张兴民权,对封建的思想文化进行了抨击,在社会上起了思想启蒙的作用,促进了中国人民的觉醒。但资产阶级维新派具有其自身无法克服的软弱性和妥协性,他们只采取改良的办法,并且脱离了人民群众,其变法活动最终以失败告终。这充分说明,在半殖民地半封建的中国,资产阶级改良的道路是行不通的。

2.戊戌变法失败的原因、启示?

(1)根本原因:资产阶级维新派势力过于弱小,封建顽固势力过于强大,双方力量悬殊。?

(2)维新派采取的方式和手段存在缺陷:缺乏坚强的组织领导;对封建主义和帝国主义抱有幻想;企图用“和平”“合法”手段,进行自上而下的有限改革。?

(3)说明在当时的中国,改良主义道路是走不通的,中国的近代化路程是漫长的。

3.

戊戌变法的历史意义?

(1)变法具有鲜明的爱国性质,是一场试图通过改革来救亡图存的爱国运动,极大地激发了中国人民的爱国热情。?

(2)是一场自上而下的资产阶级政治改革运动,其基本主张是要求发展资本主义,符合历史发展趋势。?

(3)是中国近代一次思想解放的潮流,为近代思想启蒙运动的蓬勃兴起开辟了道路,促进了中国人民的觉醒。

活学巧用

1.19世纪末,维新变法运动( )

①首先是一场救亡图存的爱国运动 ②其核心主张是兴民权,实行君主立宪 ③是中国民族资产阶级参与政治的开始 ④使中国近代化历程深入到政治领域

A.①②③ B.②③④

C.①②③④

D.①②④

解析:本题为一道组合选择题,旨在全面考查对维新变法运动的理解和认识。从维新变法运动兴起的历史背景可以知道,这场运动的目的在于救亡图存;从维新派的基本主张可以知道,他们主张的核心在于兴民权,实行君主立宪;这场运动是中国民族资产阶级在中国政治舞台上作出的第一次表演,所以它是中国民族资产阶级参与政治的开始;从它的主张可以看出,先进中国人向西方学习的内容已从器物上升到制度。

答案:C

2.戊戌变法失败的根本原因是( )

A.维新派企图通过“和平”“合法”的手段,进行自上而下的有限改革

B.缺乏坚强的组织领导

C.没有广泛发动人民群众

D.资产阶级维新派力量过于弱小

解析:以上四个选项都是维新派失败的原因。其中A、B、C三项是资产阶级维新派力量过于弱小在具体问题上的反映,而此题要求回答根本原因。

答案:D

3.之所以说戊戌变法是我国近代史上的一次思想解放潮流,主要原因是( )

A.变法有群众基础

B.变法采用的是改良的形式

C.变法促进了中国人民的觉醒

D.表现了勇于献身的精神

解析:审题应紧紧围绕“思想解放”这个关键词进行分析,方能得出正确结论。

答案:C

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件