第二单元 商鞅变法 教案 (表格式)

文档属性

| 名称 | 第二单元 商鞅变法 教案 (表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-05 09:57:39 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 商鞅变法 教案

课程标准

1.知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征。

2.了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。

3.探讨商鞅变法的历史作用。

知识与能力

了解商鞅变法在经济、政治和社会风俗方面的改革措施及其主要内容。

过程与方法

探讨商鞅变法对于秦国的制度变革和国力强盛所产生的历史作用。

情感、态度与价值观

体会“治世不一道、便国不法古”的革新精神,学习改革家坚强不屈的意志。

重点难点

教学重点:春秋战国时期变法风潮兴起的根本原因。商鞅变法的性质问题;全面评价商鞅变法;

教学难点: 从秦国改革前的有利条件看变法的成功。商鞅变法取得成功的原因。

教学方法

提问法、阅读法、讨论法等。

教学过程

二次备课、学习

一、情境创设:春秋战国时期,群雄角逐,诸候争霸,虽然泰国地处西陲,远离中原核心地带,比较落后,然而,恰恰是偏远落后的泰国在群雄角逐中,脱颖而出,统一了六国,开辟了中国历史的新纪元。那么,当时泰国面临哪些机遇能够最终完成统一?

二、知识梳理

(一)背景

1、大背景:春秋战国是中国历史上的大动荡、大变革和大发展时期。战国时期各国纷纷推行变法,以富国强兵,称霸诸侯。

(1)政治:分封制宗法制遭破坏,春秋战国时期社会转型,(奴隶社会向封建社会过渡)

(2)经济:铁器牛耕提高生产力,生产力的发展

(3)军事:争霸战争需要“富国强兵”

(4)思想:百家争鸣,法家学说成为改革的思想武器

2、秦国背景:秦国社会经济发展落后于其他国家,客观要求通过变法以增强国力;秦孝公即位后希望建立功业,广纳贤才,主观上要求变革。

3、个人因素:商鞅的变法宣传和改革精神。

(二)变法的内容:

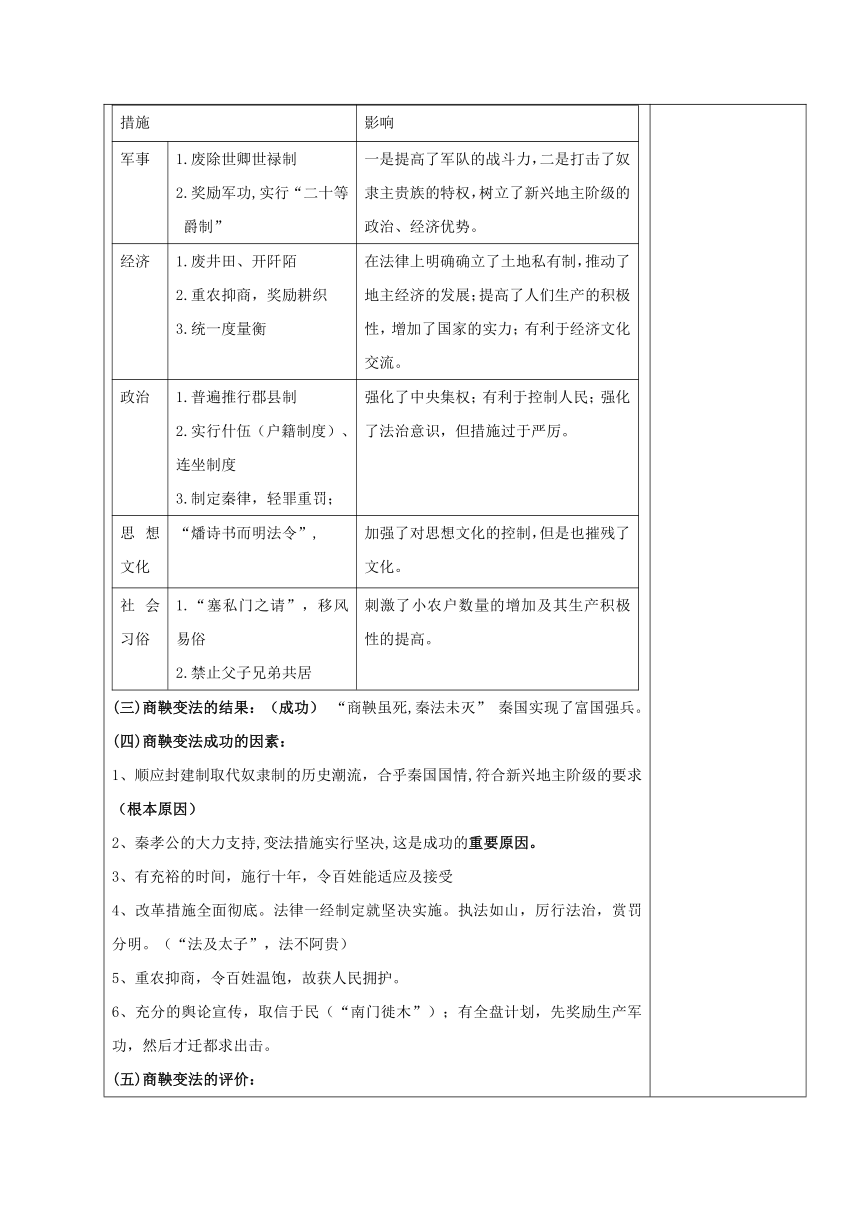

措施

影响

军事

1.废除世卿世禄制

2.奖励军功,实行“二十等爵制”

一是提高了军队的战斗力,二是打击了奴隶主贵族的特权,树立了新兴地主阶级的政治、经济优势。

经济

1.废井田、开阡陌

2.重农抑商,奖励耕织

3.统一度量衡

在法律上明确确立了土地私有制,推动了地主经济的发展;提高了人们生产的积极性,增加了国家的实力;有利于经济文化交流。

政治

1.普遍推行郡县制

2.实行什伍(户籍制度)、连坐制度

3.制定秦律,轻罪重罚;

强化了中央集权;有利于控制人民;强化了法治意识,但措施过于严厉。

思想文化

“燔诗书而明法令”,

加强了对思想文化的控制,但是也摧残了文化。

社会习俗

1.“塞私门之请”,移风易俗

2.禁止父子兄弟共居

刺激了小农户数量的增加及其生产积极性的提高。

(三)商鞅变法的结果:(成功) “商鞅虽死,秦法未灭” 秦国实现了富国强兵。

(四)商鞅变法成功的因素:

1、顺应封建制取代奴隶制的历史潮流,合乎秦国国情,符合新兴地主阶级的要求(根本原因)

2、秦孝公的大力支持,变法措施实行坚决,这是成功的重要原因。

3、有充裕的时间,施行十年,令百姓能适应及接受

4、改革措施全面彻底。法律一经制定就坚决实施。执法如山,厉行法治,赏罚分明。(“法及太子”,法不阿贵)

5、重农抑商,令百姓温饱,故获人民拥护。

6、充分的舆论宣传,取信于民(“南门徙木”);有全盘计划,先奖励生产军功,然后才迁都求出击。

(五)商鞅变法的评价:

1、商鞅变法的性质:

商鞅变法是新兴地主阶级领导的一场彻底的封建化改革运动。

2、历史作用:

经济上:从根本上确立了土地私有制,为秦国农业生产带来生机。

政治上:使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

军事上:极大地提高了秦军的战斗力,秦国在对外兼并战争中掌握了主动权。

总之,商鞅变法是战国时期最彻底的一次变法。变法为秦国的富国强兵和后来秦的统一全国奠定了基础。对秦国以至中国历史的发展起了重要作用。

3、历史局限性:

(1)轻视教化,轻罪重罚:如:刑法严酷

(2)加重剥削压迫:如:连坐法

(3)改革不完全彻底:如:按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶的合法性

(4)重农抑商:压制工商业违背了社会经济发展的规律,阻碍了商品经济的发展和社会的进步,导致民主意识的弱化

(5)焚烧史书,蔑视文化:摧残了文化,压制了思想,导致民族创新意识窒息

4、商鞅变法的特点

商鞅变法核心内容可概括为“重农”和“法治”;它以法律形式废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,富国强兵,建立新型地主阶级统治;是实行最彻底、影响最深远的改革。

三、重难点分析 商鞅变法的启示

判断成败依据:不是看改革者个人的命运,而是看是否促进了社会的发展和历史的进步。改革总会遭到旧势力的阻挠,改革者往往要付出血的代价才能换取社会的进步。

四、史料探究

1.阅读下列材料

材料一: 令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记.商君列传》

材料二: 孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷实,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记.李斯列传》

材料三: 秦孝公用商鞅,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度.庶人之富者累巨万,而贫者食糟

糠;而有强国者兼州城,而弱者丧社稷.

——《汉书. 食货志》

1.根据材料,加以概括提炼并逐条列出商鞅变法的措施。

①实行什伍连坐制;②奖励军功;③重农抑商;

④实行县制;⑤废除井田制;⑥统一度量衡。

2.材料二、三对商鞅变法的评价有何共识?

变法使得秦国富强起来

3.从上述材料中,找出一句原话,概括商鞅变法的历史作用。

倾邻国而雄诸侯

五、巩固练习

1.阅读下列材料:

材料一 商鞅强调“轻罪重罚”,主张“以刑去刑”,对此韩非子评论道:“公孙鞅之法也重轻罪。重罪者人之所难犯也,而小过者人之所易去也,使人去其所易无离春所难,此治之道。夫小过不生,大罪不至,是人无罪而乱不生也。”

---《韩非子》

材料二 “连坐”也称相坐,随坐、缘坐,是一种存在已久的株连政策。商鞅变法使该政策更加确定化,并将其与什伍制度相结合,以后代代相传。秦始皇时,百姓不堪统治的残暴,在陨石上刻“始皇死而地分”等字。秦始皇抓不到案犯,便将在陨石附近居住的百姓全部诛杀,这也是一种“连坐”。

材料三 商鞅认为以诗书礼乐为代表的儒家学说是于国有害的寄生虫。他把礼乐、诗书、修善、孝悌、诚信、仁义、贞廉、非兵和羞战统称为“六虱”,认为应统统毁灭。

请回答:

(1)韩非子对商鞅“轻罪重罚”持何种态度?(1分)

(2)材料二所反映的连坐法有何特点?其直接目的是什么(3分)

(3)材料三中商鞅认为“六虱”应该统统毁灭的原因是什么?其实质是什么?(3分)

(4)以上三则材料反映商鞅变法的措施对秦国以后历史发展造成了怎样消极影响?(3分)

答案:(1)赞扬态度 (1分) (2)与什伍制度相结合 强化对基层民众的管理与统治(3分)(3)是其推行耕战政策和富国强兵的大敌,不利于新法的推行 实质上是一种思想文化专制政策(3分)(4)使秦的法律严酷苛刻,文化专制严重,从而激化了阶级矛盾,是导致秦朝灭亡的重要原因。(3分)

【课后反思】

课程标准

1.知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征。

2.了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。

3.探讨商鞅变法的历史作用。

知识与能力

了解商鞅变法在经济、政治和社会风俗方面的改革措施及其主要内容。

过程与方法

探讨商鞅变法对于秦国的制度变革和国力强盛所产生的历史作用。

情感、态度与价值观

体会“治世不一道、便国不法古”的革新精神,学习改革家坚强不屈的意志。

重点难点

教学重点:春秋战国时期变法风潮兴起的根本原因。商鞅变法的性质问题;全面评价商鞅变法;

教学难点: 从秦国改革前的有利条件看变法的成功。商鞅变法取得成功的原因。

教学方法

提问法、阅读法、讨论法等。

教学过程

二次备课、学习

一、情境创设:春秋战国时期,群雄角逐,诸候争霸,虽然泰国地处西陲,远离中原核心地带,比较落后,然而,恰恰是偏远落后的泰国在群雄角逐中,脱颖而出,统一了六国,开辟了中国历史的新纪元。那么,当时泰国面临哪些机遇能够最终完成统一?

二、知识梳理

(一)背景

1、大背景:春秋战国是中国历史上的大动荡、大变革和大发展时期。战国时期各国纷纷推行变法,以富国强兵,称霸诸侯。

(1)政治:分封制宗法制遭破坏,春秋战国时期社会转型,(奴隶社会向封建社会过渡)

(2)经济:铁器牛耕提高生产力,生产力的发展

(3)军事:争霸战争需要“富国强兵”

(4)思想:百家争鸣,法家学说成为改革的思想武器

2、秦国背景:秦国社会经济发展落后于其他国家,客观要求通过变法以增强国力;秦孝公即位后希望建立功业,广纳贤才,主观上要求变革。

3、个人因素:商鞅的变法宣传和改革精神。

(二)变法的内容:

措施

影响

军事

1.废除世卿世禄制

2.奖励军功,实行“二十等爵制”

一是提高了军队的战斗力,二是打击了奴隶主贵族的特权,树立了新兴地主阶级的政治、经济优势。

经济

1.废井田、开阡陌

2.重农抑商,奖励耕织

3.统一度量衡

在法律上明确确立了土地私有制,推动了地主经济的发展;提高了人们生产的积极性,增加了国家的实力;有利于经济文化交流。

政治

1.普遍推行郡县制

2.实行什伍(户籍制度)、连坐制度

3.制定秦律,轻罪重罚;

强化了中央集权;有利于控制人民;强化了法治意识,但措施过于严厉。

思想文化

“燔诗书而明法令”,

加强了对思想文化的控制,但是也摧残了文化。

社会习俗

1.“塞私门之请”,移风易俗

2.禁止父子兄弟共居

刺激了小农户数量的增加及其生产积极性的提高。

(三)商鞅变法的结果:(成功) “商鞅虽死,秦法未灭” 秦国实现了富国强兵。

(四)商鞅变法成功的因素:

1、顺应封建制取代奴隶制的历史潮流,合乎秦国国情,符合新兴地主阶级的要求(根本原因)

2、秦孝公的大力支持,变法措施实行坚决,这是成功的重要原因。

3、有充裕的时间,施行十年,令百姓能适应及接受

4、改革措施全面彻底。法律一经制定就坚决实施。执法如山,厉行法治,赏罚分明。(“法及太子”,法不阿贵)

5、重农抑商,令百姓温饱,故获人民拥护。

6、充分的舆论宣传,取信于民(“南门徙木”);有全盘计划,先奖励生产军功,然后才迁都求出击。

(五)商鞅变法的评价:

1、商鞅变法的性质:

商鞅变法是新兴地主阶级领导的一场彻底的封建化改革运动。

2、历史作用:

经济上:从根本上确立了土地私有制,为秦国农业生产带来生机。

政治上:使封建国家机器的职能更加健全,中央集权制度的建设从此开始。

军事上:极大地提高了秦军的战斗力,秦国在对外兼并战争中掌握了主动权。

总之,商鞅变法是战国时期最彻底的一次变法。变法为秦国的富国强兵和后来秦的统一全国奠定了基础。对秦国以至中国历史的发展起了重要作用。

3、历史局限性:

(1)轻视教化,轻罪重罚:如:刑法严酷

(2)加重剥削压迫:如:连坐法

(3)改革不完全彻底:如:按爵位等级占有田宅和奴隶、公开承认占有奴隶的合法性

(4)重农抑商:压制工商业违背了社会经济发展的规律,阻碍了商品经济的发展和社会的进步,导致民主意识的弱化

(5)焚烧史书,蔑视文化:摧残了文化,压制了思想,导致民族创新意识窒息

4、商鞅变法的特点

商鞅变法核心内容可概括为“重农”和“法治”;它以法律形式废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,富国强兵,建立新型地主阶级统治;是实行最彻底、影响最深远的改革。

三、重难点分析 商鞅变法的启示

判断成败依据:不是看改革者个人的命运,而是看是否促进了社会的发展和历史的进步。改革总会遭到旧势力的阻挠,改革者往往要付出血的代价才能换取社会的进步。

四、史料探究

1.阅读下列材料

材料一: 令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记.商君列传》

材料二: 孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷实,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记.李斯列传》

材料三: 秦孝公用商鞅,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度.庶人之富者累巨万,而贫者食糟

糠;而有强国者兼州城,而弱者丧社稷.

——《汉书. 食货志》

1.根据材料,加以概括提炼并逐条列出商鞅变法的措施。

①实行什伍连坐制;②奖励军功;③重农抑商;

④实行县制;⑤废除井田制;⑥统一度量衡。

2.材料二、三对商鞅变法的评价有何共识?

变法使得秦国富强起来

3.从上述材料中,找出一句原话,概括商鞅变法的历史作用。

倾邻国而雄诸侯

五、巩固练习

1.阅读下列材料:

材料一 商鞅强调“轻罪重罚”,主张“以刑去刑”,对此韩非子评论道:“公孙鞅之法也重轻罪。重罪者人之所难犯也,而小过者人之所易去也,使人去其所易无离春所难,此治之道。夫小过不生,大罪不至,是人无罪而乱不生也。”

---《韩非子》

材料二 “连坐”也称相坐,随坐、缘坐,是一种存在已久的株连政策。商鞅变法使该政策更加确定化,并将其与什伍制度相结合,以后代代相传。秦始皇时,百姓不堪统治的残暴,在陨石上刻“始皇死而地分”等字。秦始皇抓不到案犯,便将在陨石附近居住的百姓全部诛杀,这也是一种“连坐”。

材料三 商鞅认为以诗书礼乐为代表的儒家学说是于国有害的寄生虫。他把礼乐、诗书、修善、孝悌、诚信、仁义、贞廉、非兵和羞战统称为“六虱”,认为应统统毁灭。

请回答:

(1)韩非子对商鞅“轻罪重罚”持何种态度?(1分)

(2)材料二所反映的连坐法有何特点?其直接目的是什么(3分)

(3)材料三中商鞅认为“六虱”应该统统毁灭的原因是什么?其实质是什么?(3分)

(4)以上三则材料反映商鞅变法的措施对秦国以后历史发展造成了怎样消极影响?(3分)

答案:(1)赞扬态度 (1分) (2)与什伍制度相结合 强化对基层民众的管理与统治(3分)(3)是其推行耕战政策和富国强兵的大敌,不利于新法的推行 实质上是一种思想文化专制政策(3分)(4)使秦的法律严酷苛刻,文化专制严重,从而激化了阶级矛盾,是导致秦朝灭亡的重要原因。(3分)

【课后反思】

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件