第2课 民主与专制的反复较量 教案 (4)

文档属性

| 名称 | 第2课 民主与专制的反复较量 教案 (4) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-05 19:01:26 | ||

图片预览

文档简介

第二单元

英国议会与国王的斗争

第2课

民主与专制的反复较量

线索梳理

英国资产阶级革命的过程最大程度体现了英国资产阶级民主与封建专制势力之间斗争的艰巨性和复杂性。

在长达半个多世纪的革命动荡之中,英国资产

( http: / / www.21cnjy.com )阶级革命大致分为议会斗争(1640—1642)、两次英国内战(1642—1649)、英吉利共和国(1649—1653)、护国公统治(1653—1660)、斯图亚特王朝复辟(1660—1688)、光荣革命(1688)等不同的阶段。

两次英国内战,都是议会军战胜国王的军队,不仅将昔日的君主推上了断头台,而且建立了英吉利共和国,把革命的发展推向了高峰。

1653年,克伦威尔解散议会,建立了“护国

( http: / / www.21cnjy.com )政体”,他本人成为“护国公”。“护国政体”的本质就是一种军事独裁统治,它的出现更加反映出英国革命的艰巨性和反复性。

随后的英国在经历了斯图亚特王朝20多年复辟统治之后,于1688年爆发“光荣革命”,并逐渐建立起新的政治制度,即君主立宪制。

基础梳理

一、英吉利共和国的建立

英国内战:第一次内战发生在1642—164

( http: / / www.21cnjy.com )6年,爆发的标志是1642年。查理一世宣布讨伐议会,挑起战争。第二次在1648年。1648年,成为阶下囚的查理一世乘机逃跑,发动第二次内战。

处死查理一世:1649年初

( http: / / www.21cnjy.com ),查理一世被处决。1649年5月,议会通过一个文件,宣布英国为共和国。在英吉利共和国,掌握实权的是独立派的新贵族和资产阶级,其代表是军队的高级指挥官克伦威尔。

二、克伦威尔成为“护国公”

“护国公”统治的背景:1649年5月,

( http: / / www.21cnjy.com )克伦威尔派兵镇压了平等派士兵的起义,受到了资产阶级和新贵族的热烈欢迎。1649年8月,克伦威尔远征爱尔兰,大获全胜。克伦威尔将爱尔兰的大部分土地分给军队的军官、士兵和资产阶级及新贵族。许多士兵因为在这次战争中获得土地而丧失了革命精神,他们不愿意把革命进行下去,而希望出现一个强大有力的军事独裁政权来保障他们的既得利益,这就为日后军事独裁的出现造成了一大批支持者。

“护国公”统治的性质:护国公实际上集立法权、行政权和军事权于一身,是无冕之王,“护国政体”本质上是军事独裁统治。

“护国公”统治的结果:首先,护国公

( http: / / www.21cnjy.com )统治有效地维护了资产阶级和新贵族的利益,促进了英国资本主义经济的发展。其次,护国公统治的确使人民的民主权利受到了一定的限制,不断地对外扩张给国家财政带来困难。更为重要的是护国公统治具有很大的脆弱性。1660年5月,查理二世回到英国登基,斯图亚特王朝复辟了。

三、斯图亚特王朝的倒行逆施

查理二世的内外政策:一方面,在经济上照顾资产阶级和新贵族的利益,实行有利于资本主义发展的措施;另一方面,在政治和宗教上实行反攻倒算的政策

议会限制封建专制的斗争:詹姆士二世

( http: / / www.21cnjy.com )上台后,恢复专制统治的劲头较查理二世有过之而无不及。他任命天主教徒担任军职、主教、参与中央政府和地方机构,企图恢复天主教在全国的统治。英国自16世纪宗教改革以来,就一直有着反天主教的传统,并一直推行着反对天主教的法律。詹姆士二世的政策自然引起了英国民众的强烈反对

光荣革命:1668年11月,威廉率大军在英国登陆,詹姆士二世众叛亲离,逃到法国,爆发“光荣革命”。

名词解释

[重要人物]

1.克伦威尔:17世纪英国资产阶级革命的领导

( http: / / www.21cnjy.com )者之一。他是一个虔诚的清教徒,革命时期他领导的军队纪律严明,战斗力很强,被称为“铁军”,曾在马斯顿荒原大败王军,使战局出现转折,他率领新军在两次内战中打败王党,以武力解决了议会与国王的矛盾,为资产阶级和新贵族最后战胜封建势力,在英国确立资本主义制度奠定基础。但是后来,他镇压掘地派和平等派,征服爱尔兰和苏格兰,并获得终身“护国公”称号,建立了军事独裁政权。

2.詹姆士二世:生于163

( http: / / www.21cnjy.com )3年10月14日,死于1701年9月16日。从1685年到1688年,詹姆士二世是英格兰、苏格兰和爱尔兰的国王。他是最后一位天主教的英国国王。他的臣民不信任他的宗教政策,反对他的专权,在光荣革命中他被剥夺王位。他的天主教儿子詹姆士·弗朗西斯·爱德华·斯图亚特在他被迫退位后,也没有获得王位,王位落到了信奉新教的女儿玛丽三世和女婿威廉三世手中。

[重要事件]

1.纳西比战役:此役属于

( http: / / www.21cnjy.com )英国的内战。1642年至1651年,英国议会派与保皇派之间由于政见不和,发生了一系列武装冲突及政治斗争,后议会军与王军在纳西比附近展开决战,史称纳西比战役。在这次战役中,克伦威尔指挥新模范军骑兵大败王军,取得胜利,为议会军在第一次内战中获胜奠定了基础。纳西比战役是英国资产阶级革命的转折点,具有重要意义。

2.斯图亚特王朝复辟:1649年,英国

( http: / / www.21cnjy.com )宣布成立共和国,由克伦威尔统治,结束了斯图亚特王朝的统治。但是,被推翻的统治阶级不甘心失败,他们不断地为挽救旧制度而垂死挣扎,并积极地进行复辟活动。1649年,当苏格兰人民听到查理一世被处死的消息后,苏格兰议会立即宣布,任命当时因英国第一次内战而流亡在外的查理·斯图亚特为英格兰、苏格兰和爱尔兰的国王,称查理二世。从此,查理二世的名字就成为保王党人进行反革命活动的旗帜。1658年,克伦威尔病死,其子理查德继承了护国公之位。然而,英国政局动荡不安。资产阶级和新贵族对此感到严重不满,为了维护既得利益,他们同流亡海外的查理二世进行谈判。1660年4月,查理二世宣布:大赦革命的参加者,实行宗教信仰自由,不变动革命时期发生的财产变化等等。1660年5月,查理二世回到英国登基,斯图亚特王朝复辟了。旧王朝的复辟是一种妥协,是在承认革命基本成果的基础上恢复王位的,并非完全又回到之前旧的封建专制统治中去。

[重要名词]

1.“护国政体”:是英国资产阶级革命过

( http: / / www.21cnjy.com )程中出现的一种政体。英吉利共和国建立后,克伦威尔依靠武力镇压人民运动,驱散议会,改共和政体为护国政体,实行军事独裁统治,共和制度名存实亡。在护国政体中,护国主兼任陆海军总司令,拥有立法权、行政权和赦免权,所以,护国政体实质上是一种军事独裁统治。

2.《人身保护法》:英国1679年

( http: / / www.21cnjy.com )颁布的保护人身权利的法律。1660年,复辟的斯图亚特王朝,大肆迫害新教徒和反王权派。代表工商业资产阶级和新贵族的辉格党援引旧例,通过议会制定《人身保护法》,迫使英王查理二世(1660~1685在位)

签署。全文20条,主要规定为:对每个被捕的人,应该事先宣布其罪状,被捕者有权要求立即进行审讯。《人身保护法》对于封建专制权力的滥用有一定程度的限制。此外,它对保障人权、建立资产阶级的司法审判制度,发挥了巨大的推动作用。

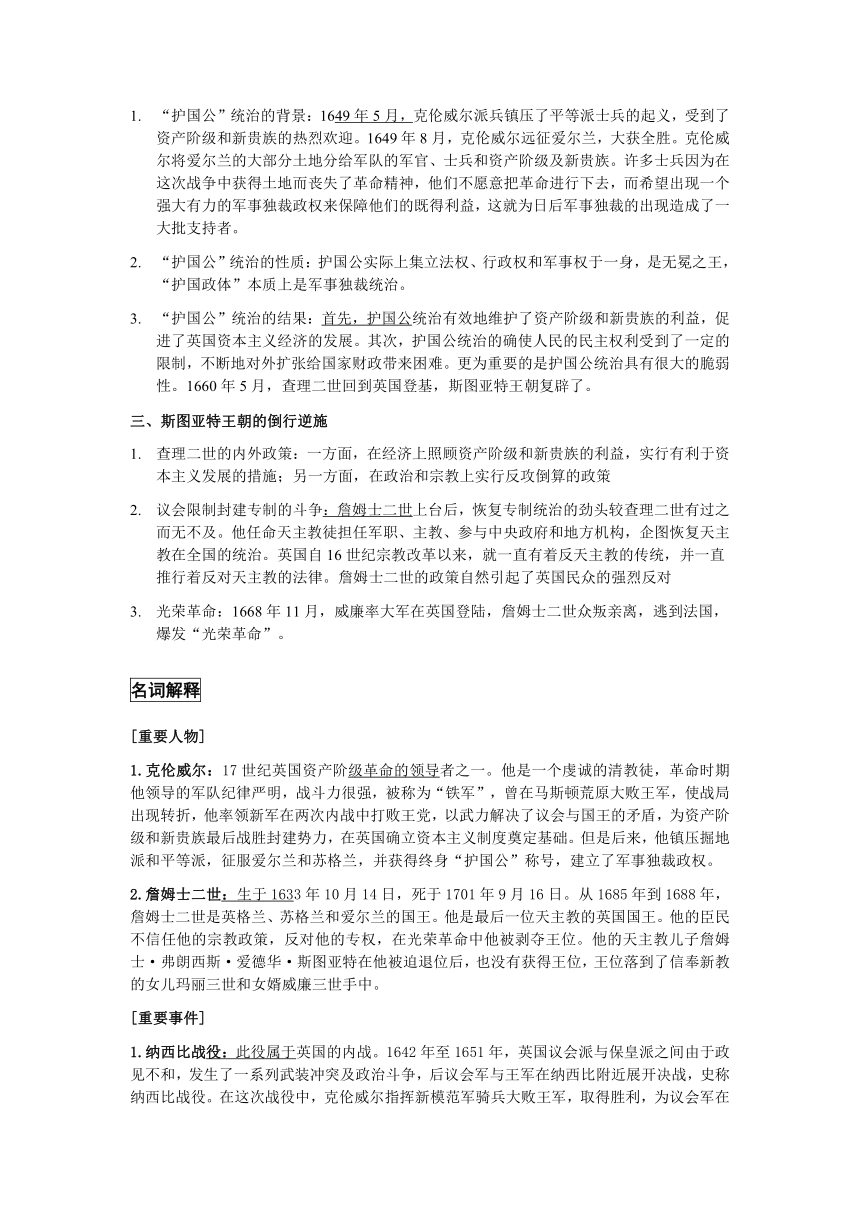

重点解析

重点一:英国资产阶级革命呈现残酷性、复杂性和反复性的实例

具体历史实例

残酷性

英国资产阶级期间先后爆发了两次内战;处决了国王查理一世;克伦威尔实行军事独裁;复辟的斯图亚特王朝倒行逆施。

复杂性

在英国资产阶级革命中,资产阶级、新贵族和

( http: / / www.21cnjy.com )封建势力之间既有你死我活的战争,也有斯图亚特王朝的复辟,还有“光荣革命”;资产阶级阵营内部也有矛盾,如第一次内战后议会内部出现矛盾,军队内部也出现了不同的政治派别,克伦威尔统治时期护国公与议会之间的矛盾。

反复性

英国资产阶级革命期间民主势力与封建专

( http: / / www.21cnjy.com )制王权之间的斗争此消彼长,议会处决了查理一世,但不久克伦威尔又建立“护国政体”,甚至出现斯图亚特王朝的复辟,“光荣革命”的爆发才有使得王权受到议会限制。

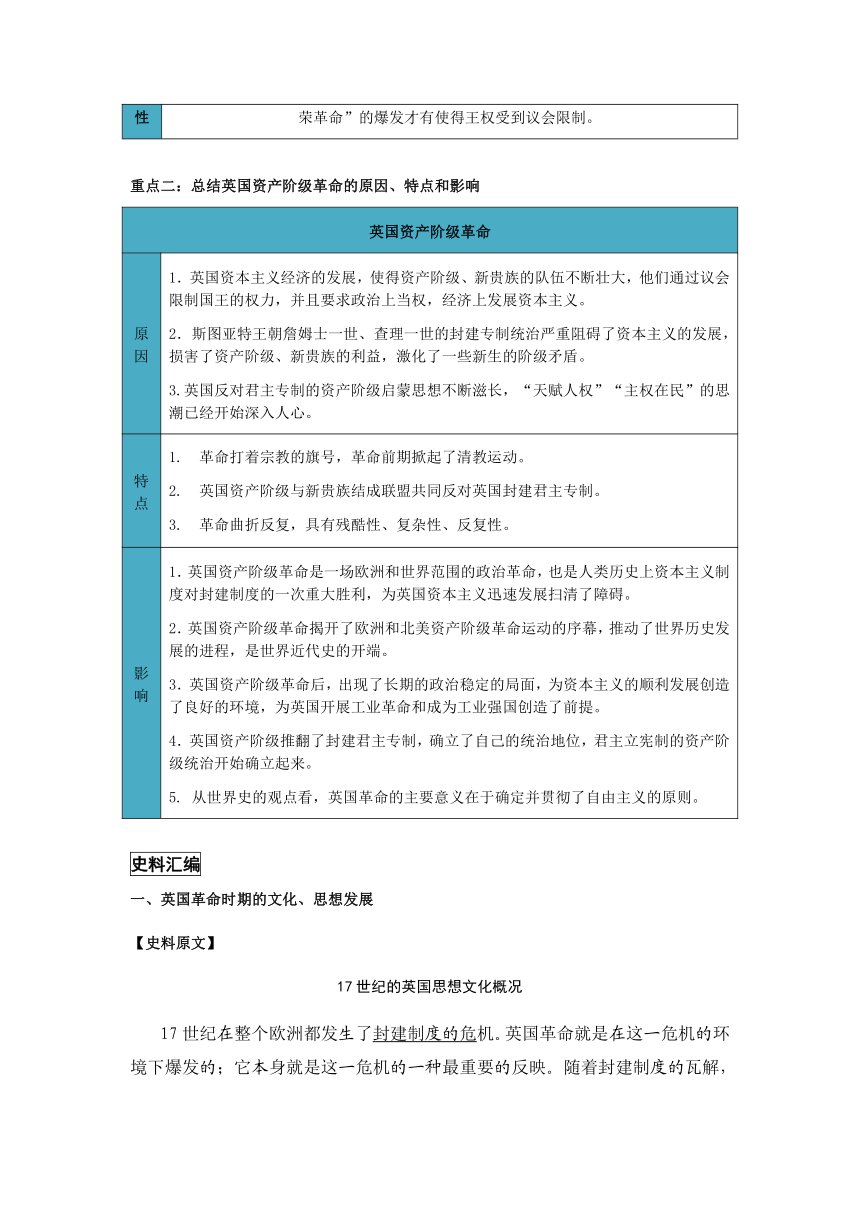

重点二:总结英国资产阶级革命的原因、特点和影响

英国资产阶级革命

原因

1.英国资本主义经济的发展,使得资产阶级、新贵族的队伍不断壮大,他们通过议会限制国王的权力,并且要求政治上当权,经济上发展资本主义。2.斯图亚特王朝詹姆士一世、查理一世的封建专制统治严重阻碍了资本主义的发展,损害了资产阶级、新贵族的利益,激化了一些新生的阶级矛盾。3.英国反对君主专制的资产阶级启蒙思想不断滋长,“天赋人权”“主权在民”的思潮已经开始深入人心。

特点

革命打着宗教的旗号,革命前期掀起了清教运动。英国资产阶级与新贵族结成联盟共同反对英国封建君主专制。革命曲折反复,具有残酷性、复杂性、反复性。

影响

1.英国资产阶级革命是一场欧洲和世界范围的政治革命,也是人类历史上资本主义制度对封建制度的一次重大胜利,为英国资本主义迅速发展扫清了障碍。2.英国资产阶级革命揭开了欧洲和北美资产阶级革命运动的序幕,推动了世界历史发展的进程,是世界近代史的开端。3.英国资产阶级革命后,出现了长期的政治稳定的局面,为资本主义的顺利发展创造了良好的环境,为英国开展工业革命和成为工业强国创造了前提。4.英国资产阶级推翻了封建君主专制,确立了自己的统治地位,君主立宪制的资产阶级统治开始确立起来。5.

从世界史的观点看,英国革命的主要意义在于确定并贯彻了自由主义的原则。

史料汇编

一、英国革命时期的文化、思想发展

【史料原文】

17世纪的英国思想文化概况

17世纪在整个欧洲都发生了封建制度的危

( http: / / www.21cnjy.com )机。英国革命就是在这一危机的环境下爆发的;它本身就是这一危机的一种最重要的反映。随着封建制度的瓦解,在思想领域也发生了重大变化。原来在中世纪时在思想领域中占统治地位的是万世一统的绝对观念和以信仰为基础的原则。在政治上则是君权神授统治与服从永不变易的枷锁束缚着人们的头脑。但是这些思想原则现在已发生了动摇,理性主义的思想开始萌发滋长。英国革命开始后,现实社会的封建君主专制土崩瓦解,那些在此基础上形成的思想信仰也就随之受到抨击。当政治斗争风起云涌之际各色各样的思想流派和理论也如雨后春笋一般蓬勃发展起来。在1640年至1660年之间,每天平均有3种出版物出版,特别在1642年至1649年两次内战期间出版的最多。各种社会阶层和政治派别都纷纷提出自己的社会经济要求和解释,并制定出自己的理论体系。长老派、独立派、平等派以及后来的掘土派都为自己的利益和观点而奔走呼号、互相斗争。1649年英吉利共和国建立,以克伦威尔为首的代表中等贵族和资产阶级利益的独立派垄断了政权,其余各政治派别遭到镇压。当克伦威尔的护国军事专政制度建立后,为了钳制舆论又恢复了书报检查制度,只有资产阶级、贵族的思想得以公开传播并继续发展,而平等派的主权在民、天赋人权和掘土派的原始共产主义思想则受到扼杀,只能嵌入于神秘的宗教形式中,以隐蔽的扭曲了的形式绵延流传。

1660年君主制复辟后,君主专

( http: / / www.21cnjy.com )制的思想虽一度企图死灰复燃,然而它终究敌不过代表社会上具有强大力量的资产阶级和新贵族并以经过长期磨练、锻造的资产阶级思想体系。1688年“光荣革命”后资产阶级和新贵族联合起来挫败了专制势力的代表者,建立了君主立宪制度,这就为他们的思想和理论体系提供了物质力量的保证,经过一个世纪的发展锻炼的资产阶级思想体系更臻和完善成熟了。

──吴于廑、齐世荣主编:《世界史(近代史编)》,高等教育出版社,2001年版,第135页

【史料解读】

这里引用的文字主要向我们概述了17世纪

( http: / / www.21cnjy.com )英国的思想文化。17世纪的英国始终伴随着王权与议会的斗争,几乎有半个世纪都处在革命的浪潮之中。政治生活在动荡不安的同时,也造就了思想文化领域的空前繁荣。思想的自由必然会打破人民头上的封建枷锁,封建专制思想和理论特别是中世纪居于统治地位的绝对观念和以信仰为基础的原则在思想枷锁解放的一刻已然是万劫不复。这就是英国革命带给人民的隐性福祉,就如辛亥革命于中国历史的意义一样,革命后民主的意识和民主的观念已经深入人心,任何企图复辟专制制度的举动都必然会招致失败。1688年英国的“光荣革命”就是对于封建专制复辟的一次极大打击,人民再也无法接受一个罔顾人权的君主。这一时期的英国诞生了诸如约翰·弥尔顿、詹姆斯·哈林顿等在内的一大批优秀的思想者,他们受惠于英国民主革命,同时也推动着英国的民主政治继续前行。例如弥尔顿在其《论出版自由》一书中,就明确要求出版的自由,认为“禁止好书则是扼杀了理性本身”“杀人只是杀死了一个理性的动物”,对于资产阶级争取民主自由的斗争起到了极大的鼓舞作用。

英国革命的复杂性和反复性

【史料原文】

长期议会议员的政治分化

日益高涨的城乡群众运动使王党感到十分恐惧,

( http: / / www.21cnjy.com )面对声势浩大的群众运动,他们不得不作出让步。中下层人民运动的浪潮,不仅直接冲向了封建堡垒,而且也日益危及到贵族资产阶级议员的利益,因为他们中的绝大多数人都与封建利益有直接或间接的联系。到了1641

年秋天的时候,议会里许多议员已对群众的自发斗争感到惊恐,他们想转过头来与王党妥协,而不再敢提出更多的反封建的要求了。这在讨论“根枝法”和“大抗议书”时,就明显地表现了出来。废除英国国教中的主教制,是英国人民的普遍要求,因为它是英国封建专制制度的强有力支柱。1640年冬和1641年初,伦敦有成千上万的市民不断签名递交请愿书,要求把主教、主持牧师、教士大会等“连根带枝”地一齐废除。但是,当这个议案提交议会讨论时,却受到许多议员的反对。其原因拿议员瓦勒的发言可作一说明。瓦勒在发言中,引用古罗马保民官格拉古兄弟的改革作为例子,说明他所以反对废除主教制,是因为主教制可以作为防御人民的外围堡垒。如果人民“用举手及递交请愿书的方式

就可以在宗教事务上取得平等,那么随之而来的将是要求土地法以及在世俗事物上的平等。”这就是说,他们害怕群众运动起来之后,危及他们的私有财产,因而宁愿把一些封建制度保存下来,作为防范人民之用。结果,“根枝法”由于上院拒绝批准而未获通过,直到1646

年,主教制才被废除。

──王觉非主编《近代英国史》,南京大学出版社1997年版

【史料解读】

1640年英国国王查理一世被

( http: / / www.21cnjy.com )迫召开议会,称为“长期议会”。以上材料为我们介绍了随着革命形势的发展,长期议会成员构成的政治分化。也为我们了解英国资产阶级革命的复杂性和反复性提供了一个很好的史料媒介,“民主与专制的矛盾斗争”是高度理论化、抽象化之后的一种提法,实际的革命运动远比这复杂的多。就以上文字我们可以看到,最能够代表反封建专制势力的议会在革命中,尤其是群众运动不断风起云涌之时,却未能够从群众百姓的利益出发去迎合人民的利益,而是选择回避甚至是抵制。在议会之中代表不同利益集团的派别,诸如长老派、独立派、平等派以及后来的掘土派都为自己的利益和观点而奔走呼号、互相斗争。由此,一方面我们看到了封建势力尤其是拥有土地利益的贵族,在英国国内已经是攀枝错节,民主政治的建立和运作或许采取渐进的、妥协的改良其效果是最好的,代价也是最小的;不过,另一方面,正如当时的议会所顾虑的,放任群众去进行运动式的激进民主革命,不仅会动摇维系社会稳定的基础,还容易出现极权政治,18世纪法国雅各宾派的恐怖统治就是最好的说明。

三、英国革命的性质

【史料原文】

钱乘旦对于英国革命性质的论述

1642年8月,查理在诺丁汉城建立大本营,竖起了王旗,他指称议会造反,背叛了国王,应该予以征讨,内战由此爆发。

查理北上时,议会分成了两半,在507名

( http: / / www.21cnjy.com )下院议员中,有236人站在国王这边。这时的议会完全代表土地阶级利益,商人和金融代表微乎其微。绝大多数下议员与土地有直接的联系,他们要么是贵族、乡绅家庭的成员,要么是他们的亲戚、朋友或代理人。有些人本人是律师或军官,但其家庭可能是贵族。城镇选邑的代表往往也受贵族或其他大土地所有者的控制,因为城镇与当地地产的关系十分密切,经济上常仰仗于它,有些城镇甚至就是贵族的家产。议会的分裂并不是以阶级做分界线的,实际上,内战双方的领导层都属于同一个阶级,即当时的统治集团贵族地主阶级。

近年来的研究表明,在双方阵营中,社会阶层的分布情况差不多。双方都有贵族,都有乡绅,都有巨商富贾和一般商人,也都有小土地所有者和手工工匠。贵族会把自己的佃农裹挟进来,因从双方军队都以普通农民为主干。议会后来改组军队,建立新军,其中骑士以自耕农为主,自备马匹军械。这些人自主意识强,有政治觉悟,经济上又独立,不须仰别人之鼻息行事。相比之下,步兵则多为贫苦佃农,他们依附于本地乡绅,和王军一样,往往是被强征入伍的。双方阵营中各阶层的比例也大体相当,和当时整个社会结构基本吻合,因此在英国革命中很难用阶级界限来划分阵营,这是一个历史的事实。

有一种说法即英国革命是资产阶级革命,英国史学界也曾就这个问题展开过辩论。这种说法的最大弱点是说不出来谁是“资产阶级”,如果不存在“资产阶级”,“资产阶级革命”又如何存在呢?现在比较普遍的看法是:一般所公认的“资产阶级”在当时还没有出现,因此“资产阶级革命”这种说法就受到了很大冲击。

从地理分布上看,议会力量主要分布在东部和南部,王党力量主要分布在西部和北部。但在国王控制的地区也有许多议会据点,其中包括大批乡绅贵族的领地;在议会控制的地区也有不少王党的根据地,其中包括许多制造业城镇。有不少地方至始至终保持中立,当地士绅哪一边都不参与,只图保本地平安,不受任何一方的伤害。一般来说,一个地方士绅的态度就决定这个地方的态度,士绅在在哪一边,这个地方就站在哪一边。

划分双方阵营的最明显的界限是宗教信仰,几乎可以说,凡是支持国教的都支持国王,凡是反对国教的都支持议会,因此有一种说法,把英国革命说成是“清教革命”。

──钱乘旦、许洁明:《英国通史》,上海科学院出版社,第157页

【史料解读】

有关英国革命性质的争论,在学术界的分歧

( http: / / www.21cnjy.com )还是比较大的。传统的马克思主义史观认为英国革命应该属于资产阶级革命的范畴,这主要是宏观上从资产阶级与封建专制势力之间的矛盾进行逻辑上的分析。但是现在越来越多的学者认为,英国革命还算不上是资产阶级革命,因为当时还很难说资产阶级已经成为一支独立的政治力量。

以上引用的文字是《英国通史》一书对于英国

( http: / / www.21cnjy.com )革命性质的阐述,作者从革命双方的身份构成来分析,认为英国革命还不是资产阶级革命,至多算是一场“清教革命”。首先,他认为议会与王权的绝对对立在历史事实面前很难说得过去,因为在查理一世北上的时候,议会中有近一半的议员选择追随国王,在作者看来当时的议会并不是说已经成为资产阶级和新贵族的大本营,并且能够完全代表这些阶层人的利益,相反当时议会完全代表的是土地阶级的利益。其次,即使内战爆发后,战争双方的社会阶层的分布也基本相同,不存在明显的阶级划分的界限。

最后,英国革命双方阵营最明显的界限是宗教信仰,如果把英国革命视为是一场“清教革命”也无不可。

总而言之,有关英国革命的性质,以上为我们提供

( http: / / www.21cnjy.com )了一种崭新的研究视角,它与我们一贯学习和了解的史观存在很大出入。实际上除了这些观点以外,有的学者还认为“英国革命是巩固英国民族国家地位的重大事件,它既符合欧洲民族国家发展的一般规律,又符合英国历史发展的自身逻辑。另一方面,英国革命兼具宗教和宪政的双重属性,这是由民族国家形成这个特定历史条件所决定的。”

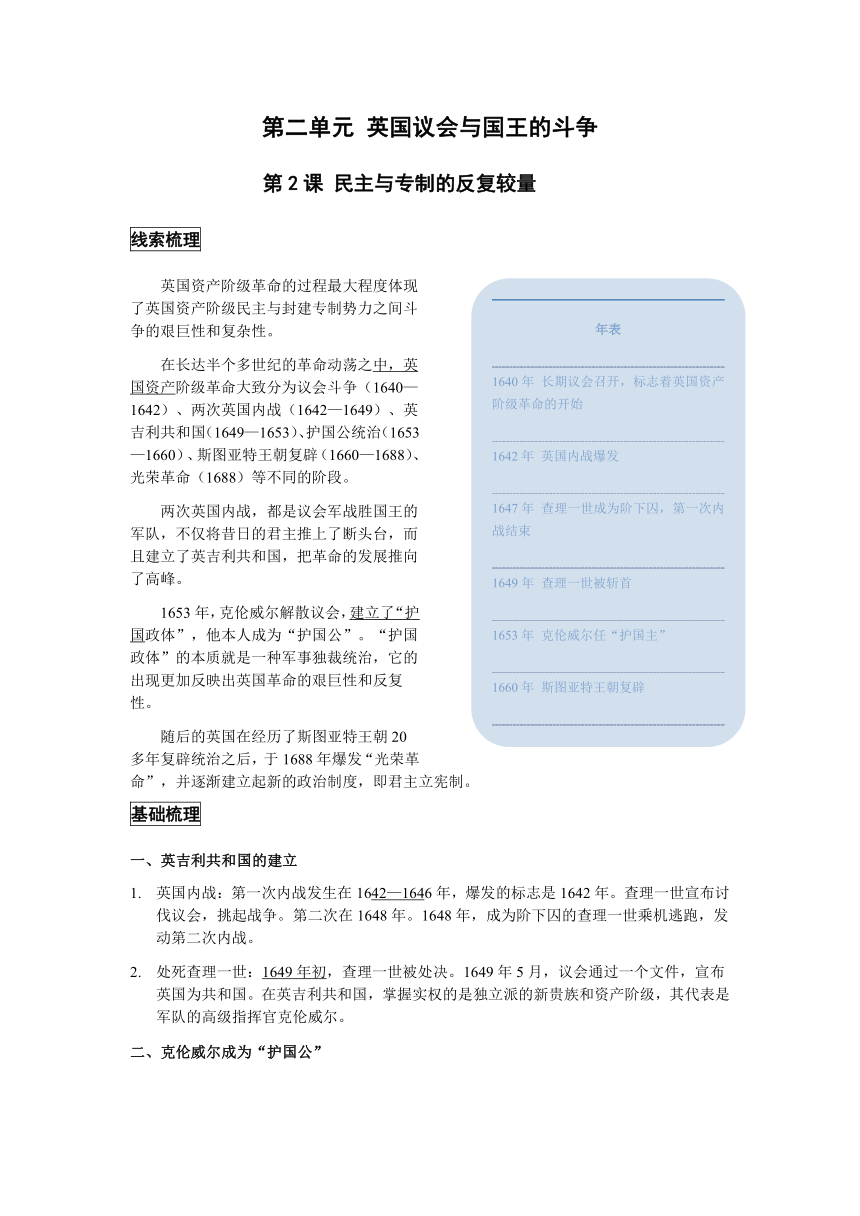

年表

1640年

长期议会召开,标志着英国资产阶级革命的开始

1642年

英国内战爆发

1647年

查理一世成为阶下囚,第一次内战结束

1649年

查理一世被斩首

1653年

克伦威尔任“护国主”

1660年

斯图亚特王朝复辟

1688年

英国“光荣革命”爆发

英国议会与国王的斗争

第2课

民主与专制的反复较量

线索梳理

英国资产阶级革命的过程最大程度体现了英国资产阶级民主与封建专制势力之间斗争的艰巨性和复杂性。

在长达半个多世纪的革命动荡之中,英国资产

( http: / / www.21cnjy.com )阶级革命大致分为议会斗争(1640—1642)、两次英国内战(1642—1649)、英吉利共和国(1649—1653)、护国公统治(1653—1660)、斯图亚特王朝复辟(1660—1688)、光荣革命(1688)等不同的阶段。

两次英国内战,都是议会军战胜国王的军队,不仅将昔日的君主推上了断头台,而且建立了英吉利共和国,把革命的发展推向了高峰。

1653年,克伦威尔解散议会,建立了“护国

( http: / / www.21cnjy.com )政体”,他本人成为“护国公”。“护国政体”的本质就是一种军事独裁统治,它的出现更加反映出英国革命的艰巨性和反复性。

随后的英国在经历了斯图亚特王朝20多年复辟统治之后,于1688年爆发“光荣革命”,并逐渐建立起新的政治制度,即君主立宪制。

基础梳理

一、英吉利共和国的建立

英国内战:第一次内战发生在1642—164

( http: / / www.21cnjy.com )6年,爆发的标志是1642年。查理一世宣布讨伐议会,挑起战争。第二次在1648年。1648年,成为阶下囚的查理一世乘机逃跑,发动第二次内战。

处死查理一世:1649年初

( http: / / www.21cnjy.com ),查理一世被处决。1649年5月,议会通过一个文件,宣布英国为共和国。在英吉利共和国,掌握实权的是独立派的新贵族和资产阶级,其代表是军队的高级指挥官克伦威尔。

二、克伦威尔成为“护国公”

“护国公”统治的背景:1649年5月,

( http: / / www.21cnjy.com )克伦威尔派兵镇压了平等派士兵的起义,受到了资产阶级和新贵族的热烈欢迎。1649年8月,克伦威尔远征爱尔兰,大获全胜。克伦威尔将爱尔兰的大部分土地分给军队的军官、士兵和资产阶级及新贵族。许多士兵因为在这次战争中获得土地而丧失了革命精神,他们不愿意把革命进行下去,而希望出现一个强大有力的军事独裁政权来保障他们的既得利益,这就为日后军事独裁的出现造成了一大批支持者。

“护国公”统治的性质:护国公实际上集立法权、行政权和军事权于一身,是无冕之王,“护国政体”本质上是军事独裁统治。

“护国公”统治的结果:首先,护国公

( http: / / www.21cnjy.com )统治有效地维护了资产阶级和新贵族的利益,促进了英国资本主义经济的发展。其次,护国公统治的确使人民的民主权利受到了一定的限制,不断地对外扩张给国家财政带来困难。更为重要的是护国公统治具有很大的脆弱性。1660年5月,查理二世回到英国登基,斯图亚特王朝复辟了。

三、斯图亚特王朝的倒行逆施

查理二世的内外政策:一方面,在经济上照顾资产阶级和新贵族的利益,实行有利于资本主义发展的措施;另一方面,在政治和宗教上实行反攻倒算的政策

议会限制封建专制的斗争:詹姆士二世

( http: / / www.21cnjy.com )上台后,恢复专制统治的劲头较查理二世有过之而无不及。他任命天主教徒担任军职、主教、参与中央政府和地方机构,企图恢复天主教在全国的统治。英国自16世纪宗教改革以来,就一直有着反天主教的传统,并一直推行着反对天主教的法律。詹姆士二世的政策自然引起了英国民众的强烈反对

光荣革命:1668年11月,威廉率大军在英国登陆,詹姆士二世众叛亲离,逃到法国,爆发“光荣革命”。

名词解释

[重要人物]

1.克伦威尔:17世纪英国资产阶级革命的领导

( http: / / www.21cnjy.com )者之一。他是一个虔诚的清教徒,革命时期他领导的军队纪律严明,战斗力很强,被称为“铁军”,曾在马斯顿荒原大败王军,使战局出现转折,他率领新军在两次内战中打败王党,以武力解决了议会与国王的矛盾,为资产阶级和新贵族最后战胜封建势力,在英国确立资本主义制度奠定基础。但是后来,他镇压掘地派和平等派,征服爱尔兰和苏格兰,并获得终身“护国公”称号,建立了军事独裁政权。

2.詹姆士二世:生于163

( http: / / www.21cnjy.com )3年10月14日,死于1701年9月16日。从1685年到1688年,詹姆士二世是英格兰、苏格兰和爱尔兰的国王。他是最后一位天主教的英国国王。他的臣民不信任他的宗教政策,反对他的专权,在光荣革命中他被剥夺王位。他的天主教儿子詹姆士·弗朗西斯·爱德华·斯图亚特在他被迫退位后,也没有获得王位,王位落到了信奉新教的女儿玛丽三世和女婿威廉三世手中。

[重要事件]

1.纳西比战役:此役属于

( http: / / www.21cnjy.com )英国的内战。1642年至1651年,英国议会派与保皇派之间由于政见不和,发生了一系列武装冲突及政治斗争,后议会军与王军在纳西比附近展开决战,史称纳西比战役。在这次战役中,克伦威尔指挥新模范军骑兵大败王军,取得胜利,为议会军在第一次内战中获胜奠定了基础。纳西比战役是英国资产阶级革命的转折点,具有重要意义。

2.斯图亚特王朝复辟:1649年,英国

( http: / / www.21cnjy.com )宣布成立共和国,由克伦威尔统治,结束了斯图亚特王朝的统治。但是,被推翻的统治阶级不甘心失败,他们不断地为挽救旧制度而垂死挣扎,并积极地进行复辟活动。1649年,当苏格兰人民听到查理一世被处死的消息后,苏格兰议会立即宣布,任命当时因英国第一次内战而流亡在外的查理·斯图亚特为英格兰、苏格兰和爱尔兰的国王,称查理二世。从此,查理二世的名字就成为保王党人进行反革命活动的旗帜。1658年,克伦威尔病死,其子理查德继承了护国公之位。然而,英国政局动荡不安。资产阶级和新贵族对此感到严重不满,为了维护既得利益,他们同流亡海外的查理二世进行谈判。1660年4月,查理二世宣布:大赦革命的参加者,实行宗教信仰自由,不变动革命时期发生的财产变化等等。1660年5月,查理二世回到英国登基,斯图亚特王朝复辟了。旧王朝的复辟是一种妥协,是在承认革命基本成果的基础上恢复王位的,并非完全又回到之前旧的封建专制统治中去。

[重要名词]

1.“护国政体”:是英国资产阶级革命过

( http: / / www.21cnjy.com )程中出现的一种政体。英吉利共和国建立后,克伦威尔依靠武力镇压人民运动,驱散议会,改共和政体为护国政体,实行军事独裁统治,共和制度名存实亡。在护国政体中,护国主兼任陆海军总司令,拥有立法权、行政权和赦免权,所以,护国政体实质上是一种军事独裁统治。

2.《人身保护法》:英国1679年

( http: / / www.21cnjy.com )颁布的保护人身权利的法律。1660年,复辟的斯图亚特王朝,大肆迫害新教徒和反王权派。代表工商业资产阶级和新贵族的辉格党援引旧例,通过议会制定《人身保护法》,迫使英王查理二世(1660~1685在位)

签署。全文20条,主要规定为:对每个被捕的人,应该事先宣布其罪状,被捕者有权要求立即进行审讯。《人身保护法》对于封建专制权力的滥用有一定程度的限制。此外,它对保障人权、建立资产阶级的司法审判制度,发挥了巨大的推动作用。

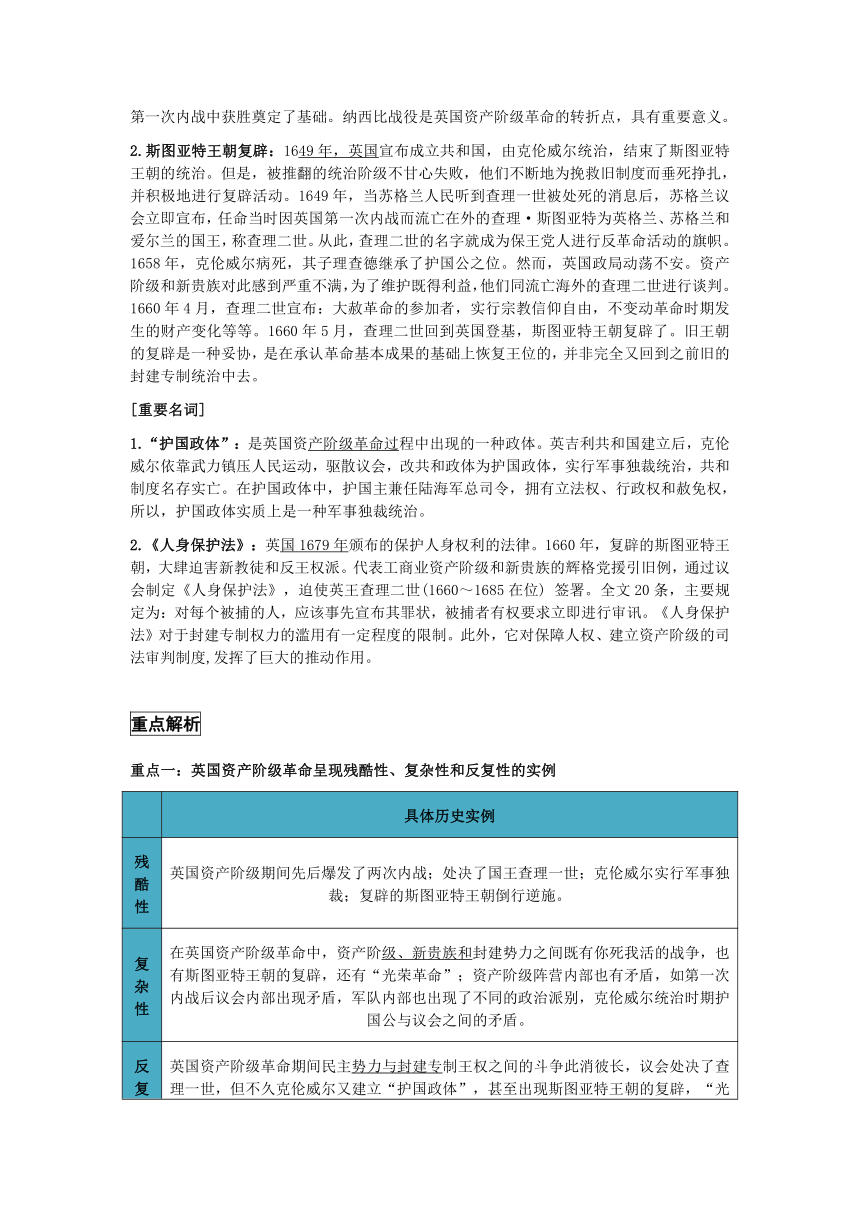

重点解析

重点一:英国资产阶级革命呈现残酷性、复杂性和反复性的实例

具体历史实例

残酷性

英国资产阶级期间先后爆发了两次内战;处决了国王查理一世;克伦威尔实行军事独裁;复辟的斯图亚特王朝倒行逆施。

复杂性

在英国资产阶级革命中,资产阶级、新贵族和

( http: / / www.21cnjy.com )封建势力之间既有你死我活的战争,也有斯图亚特王朝的复辟,还有“光荣革命”;资产阶级阵营内部也有矛盾,如第一次内战后议会内部出现矛盾,军队内部也出现了不同的政治派别,克伦威尔统治时期护国公与议会之间的矛盾。

反复性

英国资产阶级革命期间民主势力与封建专

( http: / / www.21cnjy.com )制王权之间的斗争此消彼长,议会处决了查理一世,但不久克伦威尔又建立“护国政体”,甚至出现斯图亚特王朝的复辟,“光荣革命”的爆发才有使得王权受到议会限制。

重点二:总结英国资产阶级革命的原因、特点和影响

英国资产阶级革命

原因

1.英国资本主义经济的发展,使得资产阶级、新贵族的队伍不断壮大,他们通过议会限制国王的权力,并且要求政治上当权,经济上发展资本主义。2.斯图亚特王朝詹姆士一世、查理一世的封建专制统治严重阻碍了资本主义的发展,损害了资产阶级、新贵族的利益,激化了一些新生的阶级矛盾。3.英国反对君主专制的资产阶级启蒙思想不断滋长,“天赋人权”“主权在民”的思潮已经开始深入人心。

特点

革命打着宗教的旗号,革命前期掀起了清教运动。英国资产阶级与新贵族结成联盟共同反对英国封建君主专制。革命曲折反复,具有残酷性、复杂性、反复性。

影响

1.英国资产阶级革命是一场欧洲和世界范围的政治革命,也是人类历史上资本主义制度对封建制度的一次重大胜利,为英国资本主义迅速发展扫清了障碍。2.英国资产阶级革命揭开了欧洲和北美资产阶级革命运动的序幕,推动了世界历史发展的进程,是世界近代史的开端。3.英国资产阶级革命后,出现了长期的政治稳定的局面,为资本主义的顺利发展创造了良好的环境,为英国开展工业革命和成为工业强国创造了前提。4.英国资产阶级推翻了封建君主专制,确立了自己的统治地位,君主立宪制的资产阶级统治开始确立起来。5.

从世界史的观点看,英国革命的主要意义在于确定并贯彻了自由主义的原则。

史料汇编

一、英国革命时期的文化、思想发展

【史料原文】

17世纪的英国思想文化概况

17世纪在整个欧洲都发生了封建制度的危

( http: / / www.21cnjy.com )机。英国革命就是在这一危机的环境下爆发的;它本身就是这一危机的一种最重要的反映。随着封建制度的瓦解,在思想领域也发生了重大变化。原来在中世纪时在思想领域中占统治地位的是万世一统的绝对观念和以信仰为基础的原则。在政治上则是君权神授统治与服从永不变易的枷锁束缚着人们的头脑。但是这些思想原则现在已发生了动摇,理性主义的思想开始萌发滋长。英国革命开始后,现实社会的封建君主专制土崩瓦解,那些在此基础上形成的思想信仰也就随之受到抨击。当政治斗争风起云涌之际各色各样的思想流派和理论也如雨后春笋一般蓬勃发展起来。在1640年至1660年之间,每天平均有3种出版物出版,特别在1642年至1649年两次内战期间出版的最多。各种社会阶层和政治派别都纷纷提出自己的社会经济要求和解释,并制定出自己的理论体系。长老派、独立派、平等派以及后来的掘土派都为自己的利益和观点而奔走呼号、互相斗争。1649年英吉利共和国建立,以克伦威尔为首的代表中等贵族和资产阶级利益的独立派垄断了政权,其余各政治派别遭到镇压。当克伦威尔的护国军事专政制度建立后,为了钳制舆论又恢复了书报检查制度,只有资产阶级、贵族的思想得以公开传播并继续发展,而平等派的主权在民、天赋人权和掘土派的原始共产主义思想则受到扼杀,只能嵌入于神秘的宗教形式中,以隐蔽的扭曲了的形式绵延流传。

1660年君主制复辟后,君主专

( http: / / www.21cnjy.com )制的思想虽一度企图死灰复燃,然而它终究敌不过代表社会上具有强大力量的资产阶级和新贵族并以经过长期磨练、锻造的资产阶级思想体系。1688年“光荣革命”后资产阶级和新贵族联合起来挫败了专制势力的代表者,建立了君主立宪制度,这就为他们的思想和理论体系提供了物质力量的保证,经过一个世纪的发展锻炼的资产阶级思想体系更臻和完善成熟了。

──吴于廑、齐世荣主编:《世界史(近代史编)》,高等教育出版社,2001年版,第135页

【史料解读】

这里引用的文字主要向我们概述了17世纪

( http: / / www.21cnjy.com )英国的思想文化。17世纪的英国始终伴随着王权与议会的斗争,几乎有半个世纪都处在革命的浪潮之中。政治生活在动荡不安的同时,也造就了思想文化领域的空前繁荣。思想的自由必然会打破人民头上的封建枷锁,封建专制思想和理论特别是中世纪居于统治地位的绝对观念和以信仰为基础的原则在思想枷锁解放的一刻已然是万劫不复。这就是英国革命带给人民的隐性福祉,就如辛亥革命于中国历史的意义一样,革命后民主的意识和民主的观念已经深入人心,任何企图复辟专制制度的举动都必然会招致失败。1688年英国的“光荣革命”就是对于封建专制复辟的一次极大打击,人民再也无法接受一个罔顾人权的君主。这一时期的英国诞生了诸如约翰·弥尔顿、詹姆斯·哈林顿等在内的一大批优秀的思想者,他们受惠于英国民主革命,同时也推动着英国的民主政治继续前行。例如弥尔顿在其《论出版自由》一书中,就明确要求出版的自由,认为“禁止好书则是扼杀了理性本身”“杀人只是杀死了一个理性的动物”,对于资产阶级争取民主自由的斗争起到了极大的鼓舞作用。

英国革命的复杂性和反复性

【史料原文】

长期议会议员的政治分化

日益高涨的城乡群众运动使王党感到十分恐惧,

( http: / / www.21cnjy.com )面对声势浩大的群众运动,他们不得不作出让步。中下层人民运动的浪潮,不仅直接冲向了封建堡垒,而且也日益危及到贵族资产阶级议员的利益,因为他们中的绝大多数人都与封建利益有直接或间接的联系。到了1641

年秋天的时候,议会里许多议员已对群众的自发斗争感到惊恐,他们想转过头来与王党妥协,而不再敢提出更多的反封建的要求了。这在讨论“根枝法”和“大抗议书”时,就明显地表现了出来。废除英国国教中的主教制,是英国人民的普遍要求,因为它是英国封建专制制度的强有力支柱。1640年冬和1641年初,伦敦有成千上万的市民不断签名递交请愿书,要求把主教、主持牧师、教士大会等“连根带枝”地一齐废除。但是,当这个议案提交议会讨论时,却受到许多议员的反对。其原因拿议员瓦勒的发言可作一说明。瓦勒在发言中,引用古罗马保民官格拉古兄弟的改革作为例子,说明他所以反对废除主教制,是因为主教制可以作为防御人民的外围堡垒。如果人民“用举手及递交请愿书的方式

就可以在宗教事务上取得平等,那么随之而来的将是要求土地法以及在世俗事物上的平等。”这就是说,他们害怕群众运动起来之后,危及他们的私有财产,因而宁愿把一些封建制度保存下来,作为防范人民之用。结果,“根枝法”由于上院拒绝批准而未获通过,直到1646

年,主教制才被废除。

──王觉非主编《近代英国史》,南京大学出版社1997年版

【史料解读】

1640年英国国王查理一世被

( http: / / www.21cnjy.com )迫召开议会,称为“长期议会”。以上材料为我们介绍了随着革命形势的发展,长期议会成员构成的政治分化。也为我们了解英国资产阶级革命的复杂性和反复性提供了一个很好的史料媒介,“民主与专制的矛盾斗争”是高度理论化、抽象化之后的一种提法,实际的革命运动远比这复杂的多。就以上文字我们可以看到,最能够代表反封建专制势力的议会在革命中,尤其是群众运动不断风起云涌之时,却未能够从群众百姓的利益出发去迎合人民的利益,而是选择回避甚至是抵制。在议会之中代表不同利益集团的派别,诸如长老派、独立派、平等派以及后来的掘土派都为自己的利益和观点而奔走呼号、互相斗争。由此,一方面我们看到了封建势力尤其是拥有土地利益的贵族,在英国国内已经是攀枝错节,民主政治的建立和运作或许采取渐进的、妥协的改良其效果是最好的,代价也是最小的;不过,另一方面,正如当时的议会所顾虑的,放任群众去进行运动式的激进民主革命,不仅会动摇维系社会稳定的基础,还容易出现极权政治,18世纪法国雅各宾派的恐怖统治就是最好的说明。

三、英国革命的性质

【史料原文】

钱乘旦对于英国革命性质的论述

1642年8月,查理在诺丁汉城建立大本营,竖起了王旗,他指称议会造反,背叛了国王,应该予以征讨,内战由此爆发。

查理北上时,议会分成了两半,在507名

( http: / / www.21cnjy.com )下院议员中,有236人站在国王这边。这时的议会完全代表土地阶级利益,商人和金融代表微乎其微。绝大多数下议员与土地有直接的联系,他们要么是贵族、乡绅家庭的成员,要么是他们的亲戚、朋友或代理人。有些人本人是律师或军官,但其家庭可能是贵族。城镇选邑的代表往往也受贵族或其他大土地所有者的控制,因为城镇与当地地产的关系十分密切,经济上常仰仗于它,有些城镇甚至就是贵族的家产。议会的分裂并不是以阶级做分界线的,实际上,内战双方的领导层都属于同一个阶级,即当时的统治集团贵族地主阶级。

近年来的研究表明,在双方阵营中,社会阶层的分布情况差不多。双方都有贵族,都有乡绅,都有巨商富贾和一般商人,也都有小土地所有者和手工工匠。贵族会把自己的佃农裹挟进来,因从双方军队都以普通农民为主干。议会后来改组军队,建立新军,其中骑士以自耕农为主,自备马匹军械。这些人自主意识强,有政治觉悟,经济上又独立,不须仰别人之鼻息行事。相比之下,步兵则多为贫苦佃农,他们依附于本地乡绅,和王军一样,往往是被强征入伍的。双方阵营中各阶层的比例也大体相当,和当时整个社会结构基本吻合,因此在英国革命中很难用阶级界限来划分阵营,这是一个历史的事实。

有一种说法即英国革命是资产阶级革命,英国史学界也曾就这个问题展开过辩论。这种说法的最大弱点是说不出来谁是“资产阶级”,如果不存在“资产阶级”,“资产阶级革命”又如何存在呢?现在比较普遍的看法是:一般所公认的“资产阶级”在当时还没有出现,因此“资产阶级革命”这种说法就受到了很大冲击。

从地理分布上看,议会力量主要分布在东部和南部,王党力量主要分布在西部和北部。但在国王控制的地区也有许多议会据点,其中包括大批乡绅贵族的领地;在议会控制的地区也有不少王党的根据地,其中包括许多制造业城镇。有不少地方至始至终保持中立,当地士绅哪一边都不参与,只图保本地平安,不受任何一方的伤害。一般来说,一个地方士绅的态度就决定这个地方的态度,士绅在在哪一边,这个地方就站在哪一边。

划分双方阵营的最明显的界限是宗教信仰,几乎可以说,凡是支持国教的都支持国王,凡是反对国教的都支持议会,因此有一种说法,把英国革命说成是“清教革命”。

──钱乘旦、许洁明:《英国通史》,上海科学院出版社,第157页

【史料解读】

有关英国革命性质的争论,在学术界的分歧

( http: / / www.21cnjy.com )还是比较大的。传统的马克思主义史观认为英国革命应该属于资产阶级革命的范畴,这主要是宏观上从资产阶级与封建专制势力之间的矛盾进行逻辑上的分析。但是现在越来越多的学者认为,英国革命还算不上是资产阶级革命,因为当时还很难说资产阶级已经成为一支独立的政治力量。

以上引用的文字是《英国通史》一书对于英国

( http: / / www.21cnjy.com )革命性质的阐述,作者从革命双方的身份构成来分析,认为英国革命还不是资产阶级革命,至多算是一场“清教革命”。首先,他认为议会与王权的绝对对立在历史事实面前很难说得过去,因为在查理一世北上的时候,议会中有近一半的议员选择追随国王,在作者看来当时的议会并不是说已经成为资产阶级和新贵族的大本营,并且能够完全代表这些阶层人的利益,相反当时议会完全代表的是土地阶级的利益。其次,即使内战爆发后,战争双方的社会阶层的分布也基本相同,不存在明显的阶级划分的界限。

最后,英国革命双方阵营最明显的界限是宗教信仰,如果把英国革命视为是一场“清教革命”也无不可。

总而言之,有关英国革命的性质,以上为我们提供

( http: / / www.21cnjy.com )了一种崭新的研究视角,它与我们一贯学习和了解的史观存在很大出入。实际上除了这些观点以外,有的学者还认为“英国革命是巩固英国民族国家地位的重大事件,它既符合欧洲民族国家发展的一般规律,又符合英国历史发展的自身逻辑。另一方面,英国革命兼具宗教和宪政的双重属性,这是由民族国家形成这个特定历史条件所决定的。”

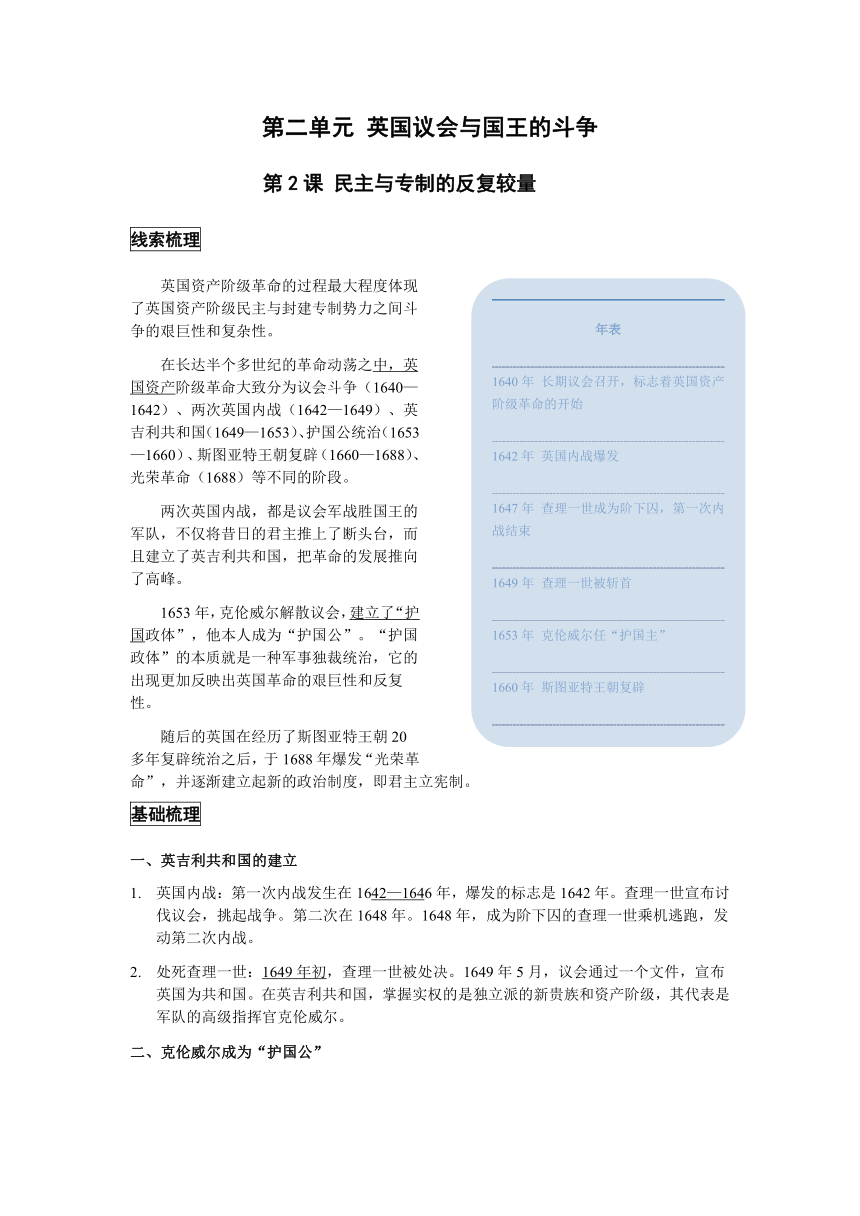

年表

1640年

长期议会召开,标志着英国资产阶级革命的开始

1642年

英国内战爆发

1647年

查理一世成为阶下囚,第一次内战结束

1649年

查理一世被斩首

1653年

克伦威尔任“护国主”

1660年

斯图亚特王朝复辟

1688年

英国“光荣革命”爆发

同课章节目录

- 第一单元 专制理论与民主思想的冲突

- 第1课 西方专制主义理论

- 第2课 近代西方的民主思想

- 第二单元 英国议会与国王的斗争

- 第1课 英国议会与王权矛盾的激化

- 第2课 民主与专制的反复较量

- 第三单元 向封建专制统治宣战的檄文

- 第1课 美国《独立宣言》

- 第2课 法国《人权宣言》

- 第3课 《中华民国临时约法》

- 探究活动课一 撰写历史短评

- 第四单元 构建资产阶级代议制的政治框架

- 第1课 英国君主立宪制的建立

- 第2课 英国责任制内阁的形成

- 第3课 美国代议共和制度的建立

- 第五单元 法国民主力量与专制势力的斗争

- 第1课 法国大革命的最初胜利

- 第2课 拿破仑帝国的建立与封建制度的复辟

- 第3课 法国资产阶级共和制度的最终确立

- 第六单元 近代中国的民主思想与反对专制的斗争

- 第1课 西方民主思想对中国的冲击

- 第2课 中国资产阶级的民主思想

- 第3课 资产阶级民主革命的酝酿和爆发

- 第4课 反对复辟帝制、维护共和的斗争

- 第七单元 无产阶级和人民群众争取民主的斗争

- 第1课 英国宪章运动

- 第2课 欧洲无产阶级争取民主的斗争

- 第3课 抗战胜利前中国人民争取民主的斗争

- 第4课 抗战胜利后的人民民主运动

- 探究活动课二 近代时期人们对民主的追求与斗争