第2课 中国资产阶级的民主思想 教案 (1)

文档属性

| 名称 | 第2课 中国资产阶级的民主思想 教案 (1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第六单元

近代中国的民主思想与反对专制的斗争

第2课

中国资产阶级的民主思想

线索梳理

面对19世纪末20世纪初中国社会的空前危

( http: / / www.21cnjy.com )机,资产阶级维新派和革命派先后提出挽救危机和改造国家的民主思想。维新派代表人物康有为和梁启超主张实行君主立宪制,但最终归于失败;革命派代表孙中山则主张实行民主革命,用暴力推翻清王朝,建立资产阶级的民主共和国,最终结束了中国的封建君主专制统治。

康有为早年接受的是中国传统教育,其民主思想

( http: / / www.21cnjy.com )中叶包含了诸多传统的古朴哲学。其民主思想的核心是君主立宪,并通过“托古改制”的理论,来说明中国由君主专制进入君主立宪的必然性和维新改制的神圣性与合理性。梁启超则把张扬民权和批判封建专制紧密结合起来,揭露了君权至上的不合理性,并把“伸民权”与“广民智”联系起来,认为要想“伸民权”必须先“广民智”。

孙中山的三民主义思想体系中,民权主义作为孙中山“政治革命的根本”,主要内容是推翻封建君主专制制度,建立民主共和国。

基础梳理

一、康有为和梁启超的民主思想:

(一)背景:1.中国民族资本主义的产生和发展,民族资产阶级力量的壮大。2.西学的不断传播和民族危机加深推动了维新变法运动的兴起和发展。3.资产阶级维新派大力宣传维新变法思想。(二)内容:1.康有为的民主思想:向西方学习,逐步建立君主立宪政体。(1)、方式:以传统经学包装,“托古改制”。(2)、“穷则变,变则通,通则久。”(3)、尊孔子为变法改制的组师。(4)、可能性:以“据乱”“升平”“太平”三世说,强调当时中国应由据乱世的君主专制进入升平世的君主立宪制。2.主张设立“制度局”,具体处理各方面政务,具有一定的民主成分。3.康有为的民主实践:(1)1895年领导“公车上书”后多次上书。(2)主张以日本明治维新为榜样进行变革。(3)百日维新期间,编译《俄彼得变政记》、《日本变政考》等书进呈光绪帝,陈述变法维新的纲领和具体方案。4.梁启超的民主思想:(1)内容:①阐述维新变法思想显得更加激进,特别是民权思想更为突出。②把张扬民权和批判封建专制制度紧密结合起来。③把“伸民权”与“广民智”联系起来,提出“议院以学校为本”。④主张大力发扬自由民主,实践卢梭等西方的启蒙思想家的学说。(2)特点:①梁启超在阐述维新变法思想上显得更加激进,特别是民权思想。②梁启超思想具有明显的阶段性和反复性。(三)评价:1.康有为和梁启超的基本政治主张都是君主立宪。2.君主立宪是资产阶级的一种政体形式,与封建君主专制有本质区别。3.君主立宪制具有一定的“民主性”,但又与民主共和制有明显差距。4.谭嗣同的维新思想尤其激进,带有比较明显的民主革命色彩。

二、孙中山的民主思想:

(一)形成:孙中山在进行资产阶级革命的过程中,形成了三民主义的思想体系。(二)核心:民权主义。1.“创立合众政府”和“创立民国”都是这一思想的体现。2.主旨是推翻封建君主专制制度,建立民主共和国。(三)特点:1.在对西方民主政治学习中,考虑中国实际,加以改造借鉴。2.在西方“三权分立”的基础上,增加“考试权”和“监察权”,形成“五权分立”的方案。(四)联系:1.三者紧密结合,不可分割,是完整的思想体系。2.民族革命和政治革命是一件事情的两个方面。3.政治革命和民生主义的社会革命也要“毕其功于一役”。4.三种“革命”都是从不同方面反对专制,为人民争取权利。(五)评价:1.以建立资产阶级民主共和制度为核心,大大超越了君主立宪制。2.孙中山所认识和要求的民主,仍带有较大局限性。

名词解释

[重要人物]

1.康有为:生于1858,卒于1927年,

( http: / / www.21cnjy.com )广东南海人。他出生在一个封建官僚家庭,自幼受过严格的封建教育。1879年康有为开始接触西方资产阶级文化,乃始知西方治国有法度。在西学的影响下,他如饥似渴地向西方寻找真理,初步形成了资产阶级维新变法的思想体系。1891年,康有为回到广东,开办万木草堂,聚徒讲学,弟子有梁启超、陈千秋等人。并为变法运动创造理论,先后写了《新学伪经考》和《孔子改制考》两部著作。1895年,他到北京参加会试,得知《马关条约》签订,联合1300多名举人,上万言书,即历史上的“公车上书”。1898年6月他受光绪之命开始筹备变法事宜,史称戊戌变法,后因慈禧太后的干预,维新运动失败。康有为作为资产阶级改良派的代表,其思想曾经启迪和影响了后来的宪法理论,但是,其中却存在许多保守主义的成分,主要表现在对君权的妥协以及对传统伦理道德的吸收。

2.梁启超:生于1873年

( http: / / www.21cnjy.com ),卒于1929年,广东新会人,中国近代思想家、政治家、教育家、史学家、文学家,中国近代维新派代表人物。1891年,他就学于康有为,接受维新思想的影响。1895年,他在北京协助康有为发起“公车上书”,组织强学会。1896年,他在上海主编《时务报》,发表《变法通议》,编辑《西政丛书》。第二年,他到湖南,担任长沙时务学堂总教习。在他和谭嗣同的努力下,湖南的变法运动迅速开展。1898年维新变法失败后,他逃往日本,在海外推动君主立宪。辛亥革命之后曾一度入袁世凯政府,担任司法总长。他被公认为是中国历史上一位百科全书式的学者,而且是一位能在退出政治舞台后仍在学术研究上取得巨大成就的少有人物。

[重要事件]

1.公车上书:是指清朝光绪二十一年,即

( http: / / www.21cnjy.com )1895年,康有为率同梁启超等一千两百名举人于北京联名上书光绪皇帝,反对在甲午战争中败于日本的清政府签订丧权辱国的《马关条约》。这次上书被认为是维新派登上历史舞台的标志,也被认为是中国群众的政治运动的开端。

[重要名词]

1.三民主义:是孙中山所倡导的民主

( http: / / www.21cnjy.com )革命纲领。由民族主义、民权主义和民生主义构成,简称“三民主义”。民族主义旨在反对列强的侵略,打倒与帝国主义相勾结之军阀,求得国内各民族之平等,承认民族自决权。民权主义旨在实行为一般平民所共有的民主政治,而防止欧美现行制度之流弊,人民有选举、罢免、创制、复决的权利以管理政府,政府则有立法、司法、行政、考试、监察权力以治理国家。其核心观念强调直接民权与权能区分,亦即政府拥有治权,人民则拥有政权。民生主义最重要之原则有两个,一为平均地权(实行耕者有其田),二为节制资本(私人不能操纵国民生计)。三民主义是中国人民的宝贵精神遗产,反映了中国旧民主主义革命时期的社会基本矛盾。

2.《孔子改制考》:是康有为的一部

( http: / / www.21cnjy.com )重要著作,在1898年刊行。该书指出孔子以前的历史都无据可考,孔子遂假托尧舜等古圣先贤的言论行事而作“六经”,其目的是为“托古改制”。康有为虚构出一个“改制”的孔子,实际上是用西方近代资产阶级的社会政治思想,把孔子打扮成变法改制的祖师,以减轻维新变法的阻力。他还宣称人类社会必然是按照“据乱”、“升平”、“太平”三世的顺序演变发展的,则君主专制肯定要被君主立宪制所取代,为维新变法提供了历史理论依据。

重点解析

重点一:比较康有为、梁启超与孙中山民主思想的异同

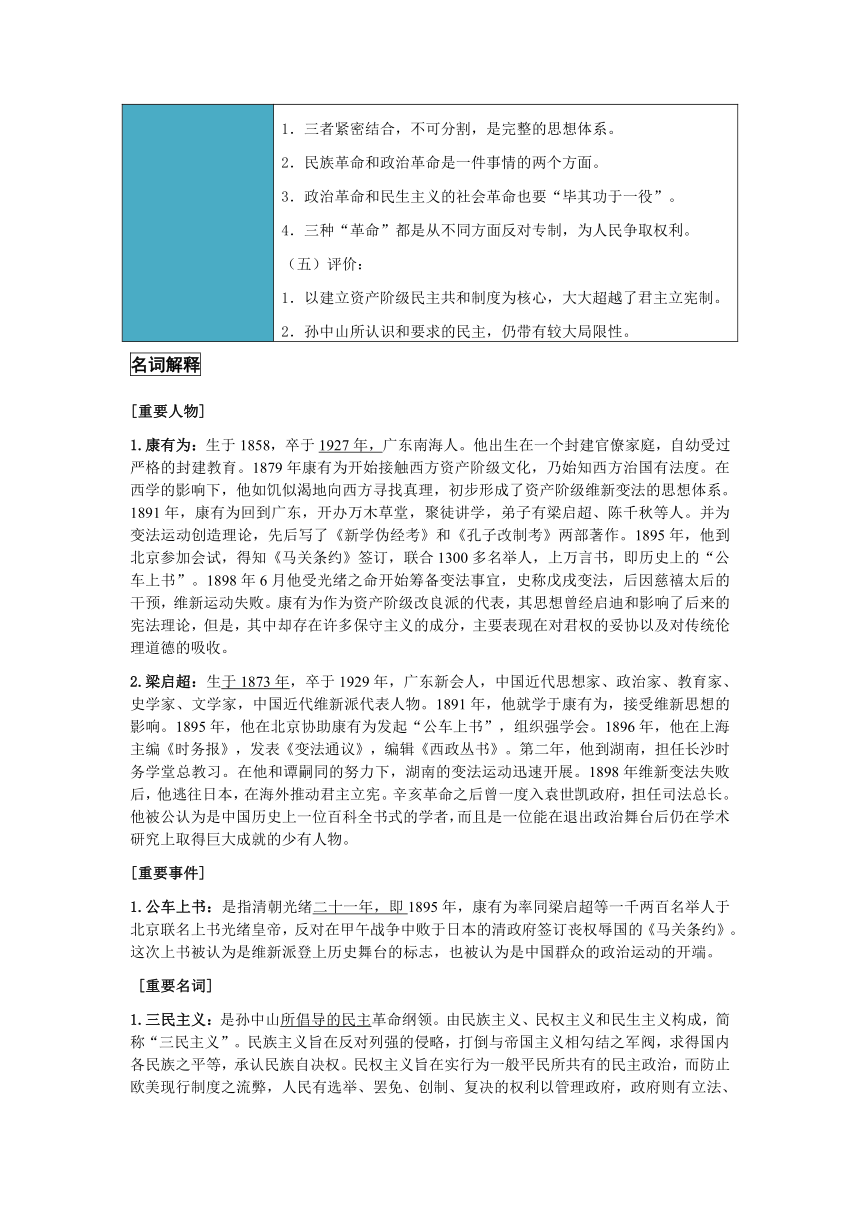

异同

康有为、梁启超

孙中山

不同点

政治目标

君主立宪制

民主共和制

实现方式

通过自上而下的改良运动

暴力革命

思想武器

把西方民主思想与传统儒家思想结合在一起

利用西方的天赋人权、自由平等学说并加以改造借鉴

依靠力量

依靠满清政府,代表资产阶级上层利益

重视人民群众的力量,关注民生

相同点

产生根源

都是中国民族资本主义经济发展在思想文化领域的反映

思想来源

都是先进中国人向西方学习的产物

根本目的

都是为了挽救民族危亡,发展资本主义

思想实质

试图用资产阶级民主政体取代封建专制政体

阶级局限

对于封建思想都没有进行彻底批判,宣传的民主都有较大局限性

重点二:东西方民主思想产生和发展的动力及认识

项目

中国的民主思想

西方的民主思想

发展动力

近代中国民族危机的不断加深,民族危机每加深一层,中国人对民主的认识就前进一步;资本主义的产生和发展,其中资本主义的发展是根本动力。

资本主义萌芽并发展迅速,很快成为社会经济的主要经济形式和占有主导地位;西方资产阶级的力量也迅速壮大,政治上的敏锐程度和成熟度比较高;近代自然科学的产生和发展动力;资产阶级自17

世纪中后期起,逐渐发动了革命,逐渐掌握了政权。

基本认识

1.民主思想的进步是由浅入深的,是以资本主义发展为基础;2.民主成为现实经历了民主思想、实践、民主制度三个层面;3.在近代、现代社会,中国面临比西方更加艰巨的民主建设任务;4.世界任何一种民主,都是由本国国情和社会制度决定的,建立适合本国国情的民主是人民所需要的。

史料汇编

一、康有为“托古改制”

【史料原文】

康有为论“圣人之制”

孔子卒后二千三百七十六年,康有为读其遗言,渊

( http: / / www.21cnjy.com )渊然思,凄凄然悲,曰:嗟夫!使我不得见太平之泽,被大同之乐者,何哉?使我中国二千年,方万里之地,四万万神明之裔,不得见太平之治,被大同之乐者,何哉?使大地不早见太平之治,逢大同之乐者,何哉?天既哀大地生人之多艰,黑帝乃降精而救民患,为神明,为圣王,为万世作保,为大地教主。生于乱世,乃据乱而立三世之法,而垂精太平;乃因其所生之国而立三世之义,而注意于大地远近大小若一之大一统;乃立元以统天,以天为仁,以神气流形而教庶物,以不忍心而为仁政。合鬼神山川、公侯庶人、昆虫草木一统于其教,而先爱其圆颅方趾之同类,改除乱世勇乱争战角力之法,而立《春秋》新王行仁之制。其道本神明,配天地,育万物,泽万世,明本数,系末度,小大精粗,六通四辟,无乎不在。此制乎,不过于元中立诸天,于一天中立地,于一地中立世,于一世中随时立法,务在行仁,忧民忧以除民患而已。《易》之言曰:“书不尽言,言不尽意。”《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》为其书,口传七十子后学为其言。此制乎,不过其夏葛冬裘,随时救民之言而已。

若夫圣人之意,窈矣,深矣,

( http: / / www.21cnjy.com )博矣,大矣。世运既变,治道斯移,则始于粗粝,终于精微。教化大行,家给人足,无怨望忿怒之患,强弱之难,无残贼妒嫉之人。民修德而美好,被发衔哺而游,毒蛇不螫,猛兽不搏,抵虫不触,朱草生,醴泉出,凤凰、麒麟游于郊陬,囹圄空虚,画衣裳而民不犯。则斯制也,利用发蒙,声色之以化民,末矣。

──康有为著,姜义华校:《孔子改制考》

,中国人民大学出版社,2010年

【史料解读】

《孔子改制考》始撰于18

( http: / / www.21cnjy.com )92年,1898年正式刊行,该书认为,孔子以前的历史都无据可考,孔子遂假托尧舜等古圣先贤的言论行事而作六经,其目的是为“托古改制”。康有为虚构出一个首创“改制”的孔子,实际上是用近代西方社会政治思想,把孔子打扮成“托古改制”的“圣人”,为其变法造势,以减轻维新变法的阻力。康有为在书中以历史进化论附会公羊学说,宣称人类社会是按照“据乱世”、“升平世”和“太平世”的顺序演变的,相对应的是君主专制时代、君主立宪时代和民主共和时代,以此论证变法维新的必然性,要求因革改制。这被反对派视为“明似推崇孔教,实则自申其改制之义”的“无父无君”的叛逆行为,该书也因此险遭毁版的命运。上述引用文字为康有为为《孔子改制考》所写的自序,其大意可概括为如下几点:①面对社会层出不穷的矛盾和危机,康有为提出了疑问,自孔子以来,太平之世与大同社会只是一种幻想。②根据康有为的“三世学说”,认为现在的“据乱世”并不是一层不变的,而是有向着“升平世”逐渐递进发展的规律的,天地与“圣人”其存在的价值就在于带领普罗大众,由乱世而“垂精太平”。③所谓“圣人之制”,其实很简单,就是满足百姓的温饱,“夏葛冬裘”“家给人足”而已。

梁启超的民主思想

【史料原文】

梁启超论说“君政”与“民政”

欧洲自希腊列国时即有议院,论者以为即今

( http: / / www.21cnjy.com )之民政。然而吾窃窃焉疑之。彼其议政院,皆王族世爵主持其事,如鲁之三桓,郑之七穆,晋之六卿,楚之屈景,父子兄弟,世局要津,相继相及耳。至于匹夫编户,岂直不能与闻国是,乃至视之若奴隶,举族不得通籍。此其为政也,谓之君无权则可,谓之民有权则不可,此实世卿多君之世界也。度其为制也,殆如英国今日之上议院,而非英国今日之下议院。周厉无道,见流于彘,而共和执政;滕文公行三年之丧,而父兄百官皆不悦,此实上议院之制也,不得谓之民政。若谓此为民政也,则我朝天聪、崇德间,八贝勒并坐议政,亦宁可谓之为民政也。俄史称俄本有议事会,由贵爵主之,颇有权势,诸事皆可酌定。一千六百九十九年,大彼得废之,更立新会,损益其规,俾权操于已(见《俄史辑译》卷二)。俄之旧会,殆犹夫希腊、罗马诸国之议院也,犹多君之政也,俄之变多君而为一君,则自大彼得始也。大地之事事物物,皆由简而进于繁,由质而进于文,由恶而进于善,有定一之等,有定一之时,如地质学各层之石,其位次不能凌乱也。今谓当中土多君之世,而国已有民政,既有民政,而旋复退而为君政,此于公理不顺。

……

启超曰:吾既未克读西籍,事事仰给于舌人

( http: / / www.21cnjy.com ),则于西史所窥知其浅也。乃若其所疑者,则据虚理比例以测之,以谓其国既能行民政者,必其民之智甚开,其民之力甚厚,既举一国之民而智焉,而力焉,则必无复退而为君权主治之理,此犹花刚石之下,不得复有煤层,煤层之下,不得复有人迹层也。至于希、罗二史,所称者其或犹火山地震喷出之石汁,而加于地层之上,则非所敢知,然终疑其为偶然之事,且非全体也,故代兰得常得取而篡之,(西史称借民权之名以攘君位者,谓之代兰得。)其与今之民政殆相悬也。至疑西方有胚胎,而东方无起点,斯殆不然也。日本为二千年一王主治之国,其君权之重,过于我邦,而今日民义之伸,不让英、德,然则民政不必待数千年前之起点明矣。盖地球之运,将入太平,固非泰西之所得专,亦非震旦之所得避,吾知不及百年,将举五洲而悉惟民之从,而吾中国,亦未必能独立而不变,此亦事理之无如何者也。

──李华兴、吴嘉勋编:《梁启超选集》,《论君政民政相嬗之理》,上海人民出版社,1984年

【史料解读】

上述材料是梁启超《论君政民政相嬗之

( http: / / www.21cnjy.com )理》一文中的两段话。该文发表于1897年10月6日《时务报》第41册。梁启超这篇文章的主旨从其题目即可知大略。在维新派人物中,梁启超对于所谓“民政”、“民权”的理解比较到位,主张比较有力,宣传也是比较积极的。这里所择录的两段材料中,将“君政”与“民政”比较论述,并且把眼光放及世界史的大范围和长时段,中西对照,古今联系,在若干环节上认识也是较有见地的。

由以上文字大致可以得出如下信息:①梁启超

( http: / / www.21cnjy.com )能够把西方古希腊时代的贵族共和制与近代民主政治体制分别开来,并且列举了中国先秦时期的政制情况,认为那是“世卿多君之世界”,民无权而“若奴隶”,根本不能谓之“民政”。虽说梁启超将当时中国的情况与古希腊类比或有不尽妥帖之处,但否定中国当时即有“民政”是关键所在,这对于以中国自古即有议院之类,从而否定学习西方民主政治的现实必要性的论调,显然是釜底抽薪式的颠覆。②对俄国历史上的政制沿革,也陈述了自己的看法,并由事物进化的一般规律,批驳中国既有民政,而当“旋复退而为君政”谬论,认定“此于公理不顺”。③梁启超自省自己“未克读西籍”,而借助翻译了解西学的局限,但坚信事物的发展定理,以地质构造的有关事例作比喻,提示出他的一种认识思路。④梁启超以日本的现实事例为证,反驳从中西差异说来否定中国实行民主政治的观点,认定中国不可避免地也要行民政,并预言“不及百年,将举五洲而悉惟民之从”,意思是这是世界历史发展的必然规律。由此显示出梁启超对民主政治认识的视野相当广阔,对前景的瞻望也颇为乐观。

三、孙中山《同盟会宣言》节录

【史料原文】

孙中山《同盟会宣言》节录

(一)驱除鞑虏……

(二)恢复中华……

(三)建立民国。今者由平民革命以建国

( http: / / www.21cnjy.com )民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民共举。议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守。敢有帝制自为者,天下共击之!

(四)平均地权。文明之福祉,国民平等以

( http: / / www.21cnjy.com )享之。当改良社会经济组织,核定天下地价。其现有之地价,仍属原主所有;革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。肇造社会的国家,俾家给人足,四海之内,无一夫不获其所。敢有垄断以制国民之生命者,与众弃之!

此四纲,其措施之次序,则分三期

( http: / / www.21cnjy.com );第一期为军法之治……第二期为约法之治……第三期为宪法之治。全国行约法六年后,制定宪法;军政府解兵权,行政权;国民公举大总统,及公举议员以组织国会。一国之政事,依于宪法以行之。此三期:第一期为军政府督率国民扫除旧污之时代;第二期为军政府授地方自治权于人民而总揽国事之时代;第三期为军政府解除权柄,宪法上国家机关分掌国事之时代。俾我国民循序以进,养成自由平等之资格,中华民国之根本,胥于是乎在焉。

──孙中山著《同盟会宣言》,《中国通史参考资料》近代部分(修订本),下册

【史料解读】

以上材料节选的是孙中山在1905年8月

( http: / / www.21cnjy.com )同盟会成立时发表的《同盟会宣言》。内容主要对同盟会纲领以及施治分期进行论说。关于同盟会纲领四项内容的阐述文字,这里引用的是“驱除鞑虏”、“恢复中华”(体现三民主义中的民族主义)两项标题,以及

“建立民国”、“平均地权”两项全文,后两项分别体现三民主义中的民权主义和民生主义。此外,孙中山又将施政分为三个历史期。前两个分别为“军法之治”和“约法之治”时期,“约法之治”时期之后便是“宪法之治”时期。

从上述材料中可以得到如下信息:①颠覆清政府

( http: / / www.21cnjy.com )而建立的新政权,一改专制统治的面貌,国民皆平等以有参政权,制定有宪法作为保障。在民生方面也要通过“平均地权”予以根本性的改善。②实施宪法之治并不是一步到位而是循序渐进的,即要通过“军法之治”和“约法之治”两个阶段的过渡,最后达到“宪法上国家机关分掌国事之时代”。这虽然在当时还只是一种设计,但亦见孙中山民主政治理念中已包括具体施治方案的构想。

四、晚清民主思想之发展

【史料原文】

欧洲今日政治之进化,其动力全

( http: / / www.21cnjy.com )在十八世纪之末,而以诸大家发明学理之功最高焉。英之陆克(今译洛克)、法之孟德斯鸠、卢梭其最著也。同人就日本人所谓书中三先生学说重译、编辑,以成是编,聊为吾中国政治进化之前驱云耳。

——1901年《清议报》

卢梭学说,于百年前政界变动最有力者也,

( http: / / www.21cnjy.com )而伯伦知理(欧洲政治思想家)学说,则卢梭学说之反对也。二者孰切真理?曰:卢氏之言,药也;伯氏之言,粟也。痼疾既深,固非恃粟之所得瘳(病愈)。然药能已(治愈)病,亦能生病,且使药证相反,则旧病未得豁,而新病且滋生,故用药不可不慎也。

——1903年,梁启超:《新民丛报》

【史料解读】

上述所引用的材料出自于2013年福建高

( http: / / www.21cnjy.com )考文综试题。对于我们了解晚清中国民主思想的传播和发展,有积极的意义。其中《清议报》文章,已经认识到启蒙思想家的学说对于政治民主化有着重要的推动作用,这些民主思想在中国的传播也必然会促进中国的政治走向民主化。梁启超在《新民丛报》中的文章,则提出了“用药不可不慎”的观点,认为中国的政治民主化进程,的确需要引进先进的思想,但是也应注意新思想的引进要注意切合国情的需要,不能盲目引进新思想、新理念。梁启超当时坚持认为中国的政治民主需要走君主立宪的道路,民主共和不切合中国的国情,但现实是当时的中国君主立宪的道路已经走不通。

近代中国的民主思想与反对专制的斗争

第2课

中国资产阶级的民主思想

线索梳理

面对19世纪末20世纪初中国社会的空前危

( http: / / www.21cnjy.com )机,资产阶级维新派和革命派先后提出挽救危机和改造国家的民主思想。维新派代表人物康有为和梁启超主张实行君主立宪制,但最终归于失败;革命派代表孙中山则主张实行民主革命,用暴力推翻清王朝,建立资产阶级的民主共和国,最终结束了中国的封建君主专制统治。

康有为早年接受的是中国传统教育,其民主思想

( http: / / www.21cnjy.com )中叶包含了诸多传统的古朴哲学。其民主思想的核心是君主立宪,并通过“托古改制”的理论,来说明中国由君主专制进入君主立宪的必然性和维新改制的神圣性与合理性。梁启超则把张扬民权和批判封建专制紧密结合起来,揭露了君权至上的不合理性,并把“伸民权”与“广民智”联系起来,认为要想“伸民权”必须先“广民智”。

孙中山的三民主义思想体系中,民权主义作为孙中山“政治革命的根本”,主要内容是推翻封建君主专制制度,建立民主共和国。

基础梳理

一、康有为和梁启超的民主思想:

(一)背景:1.中国民族资本主义的产生和发展,民族资产阶级力量的壮大。2.西学的不断传播和民族危机加深推动了维新变法运动的兴起和发展。3.资产阶级维新派大力宣传维新变法思想。(二)内容:1.康有为的民主思想:向西方学习,逐步建立君主立宪政体。(1)、方式:以传统经学包装,“托古改制”。(2)、“穷则变,变则通,通则久。”(3)、尊孔子为变法改制的组师。(4)、可能性:以“据乱”“升平”“太平”三世说,强调当时中国应由据乱世的君主专制进入升平世的君主立宪制。2.主张设立“制度局”,具体处理各方面政务,具有一定的民主成分。3.康有为的民主实践:(1)1895年领导“公车上书”后多次上书。(2)主张以日本明治维新为榜样进行变革。(3)百日维新期间,编译《俄彼得变政记》、《日本变政考》等书进呈光绪帝,陈述变法维新的纲领和具体方案。4.梁启超的民主思想:(1)内容:①阐述维新变法思想显得更加激进,特别是民权思想更为突出。②把张扬民权和批判封建专制制度紧密结合起来。③把“伸民权”与“广民智”联系起来,提出“议院以学校为本”。④主张大力发扬自由民主,实践卢梭等西方的启蒙思想家的学说。(2)特点:①梁启超在阐述维新变法思想上显得更加激进,特别是民权思想。②梁启超思想具有明显的阶段性和反复性。(三)评价:1.康有为和梁启超的基本政治主张都是君主立宪。2.君主立宪是资产阶级的一种政体形式,与封建君主专制有本质区别。3.君主立宪制具有一定的“民主性”,但又与民主共和制有明显差距。4.谭嗣同的维新思想尤其激进,带有比较明显的民主革命色彩。

二、孙中山的民主思想:

(一)形成:孙中山在进行资产阶级革命的过程中,形成了三民主义的思想体系。(二)核心:民权主义。1.“创立合众政府”和“创立民国”都是这一思想的体现。2.主旨是推翻封建君主专制制度,建立民主共和国。(三)特点:1.在对西方民主政治学习中,考虑中国实际,加以改造借鉴。2.在西方“三权分立”的基础上,增加“考试权”和“监察权”,形成“五权分立”的方案。(四)联系:1.三者紧密结合,不可分割,是完整的思想体系。2.民族革命和政治革命是一件事情的两个方面。3.政治革命和民生主义的社会革命也要“毕其功于一役”。4.三种“革命”都是从不同方面反对专制,为人民争取权利。(五)评价:1.以建立资产阶级民主共和制度为核心,大大超越了君主立宪制。2.孙中山所认识和要求的民主,仍带有较大局限性。

名词解释

[重要人物]

1.康有为:生于1858,卒于1927年,

( http: / / www.21cnjy.com )广东南海人。他出生在一个封建官僚家庭,自幼受过严格的封建教育。1879年康有为开始接触西方资产阶级文化,乃始知西方治国有法度。在西学的影响下,他如饥似渴地向西方寻找真理,初步形成了资产阶级维新变法的思想体系。1891年,康有为回到广东,开办万木草堂,聚徒讲学,弟子有梁启超、陈千秋等人。并为变法运动创造理论,先后写了《新学伪经考》和《孔子改制考》两部著作。1895年,他到北京参加会试,得知《马关条约》签订,联合1300多名举人,上万言书,即历史上的“公车上书”。1898年6月他受光绪之命开始筹备变法事宜,史称戊戌变法,后因慈禧太后的干预,维新运动失败。康有为作为资产阶级改良派的代表,其思想曾经启迪和影响了后来的宪法理论,但是,其中却存在许多保守主义的成分,主要表现在对君权的妥协以及对传统伦理道德的吸收。

2.梁启超:生于1873年

( http: / / www.21cnjy.com ),卒于1929年,广东新会人,中国近代思想家、政治家、教育家、史学家、文学家,中国近代维新派代表人物。1891年,他就学于康有为,接受维新思想的影响。1895年,他在北京协助康有为发起“公车上书”,组织强学会。1896年,他在上海主编《时务报》,发表《变法通议》,编辑《西政丛书》。第二年,他到湖南,担任长沙时务学堂总教习。在他和谭嗣同的努力下,湖南的变法运动迅速开展。1898年维新变法失败后,他逃往日本,在海外推动君主立宪。辛亥革命之后曾一度入袁世凯政府,担任司法总长。他被公认为是中国历史上一位百科全书式的学者,而且是一位能在退出政治舞台后仍在学术研究上取得巨大成就的少有人物。

[重要事件]

1.公车上书:是指清朝光绪二十一年,即

( http: / / www.21cnjy.com )1895年,康有为率同梁启超等一千两百名举人于北京联名上书光绪皇帝,反对在甲午战争中败于日本的清政府签订丧权辱国的《马关条约》。这次上书被认为是维新派登上历史舞台的标志,也被认为是中国群众的政治运动的开端。

[重要名词]

1.三民主义:是孙中山所倡导的民主

( http: / / www.21cnjy.com )革命纲领。由民族主义、民权主义和民生主义构成,简称“三民主义”。民族主义旨在反对列强的侵略,打倒与帝国主义相勾结之军阀,求得国内各民族之平等,承认民族自决权。民权主义旨在实行为一般平民所共有的民主政治,而防止欧美现行制度之流弊,人民有选举、罢免、创制、复决的权利以管理政府,政府则有立法、司法、行政、考试、监察权力以治理国家。其核心观念强调直接民权与权能区分,亦即政府拥有治权,人民则拥有政权。民生主义最重要之原则有两个,一为平均地权(实行耕者有其田),二为节制资本(私人不能操纵国民生计)。三民主义是中国人民的宝贵精神遗产,反映了中国旧民主主义革命时期的社会基本矛盾。

2.《孔子改制考》:是康有为的一部

( http: / / www.21cnjy.com )重要著作,在1898年刊行。该书指出孔子以前的历史都无据可考,孔子遂假托尧舜等古圣先贤的言论行事而作“六经”,其目的是为“托古改制”。康有为虚构出一个“改制”的孔子,实际上是用西方近代资产阶级的社会政治思想,把孔子打扮成变法改制的祖师,以减轻维新变法的阻力。他还宣称人类社会必然是按照“据乱”、“升平”、“太平”三世的顺序演变发展的,则君主专制肯定要被君主立宪制所取代,为维新变法提供了历史理论依据。

重点解析

重点一:比较康有为、梁启超与孙中山民主思想的异同

异同

康有为、梁启超

孙中山

不同点

政治目标

君主立宪制

民主共和制

实现方式

通过自上而下的改良运动

暴力革命

思想武器

把西方民主思想与传统儒家思想结合在一起

利用西方的天赋人权、自由平等学说并加以改造借鉴

依靠力量

依靠满清政府,代表资产阶级上层利益

重视人民群众的力量,关注民生

相同点

产生根源

都是中国民族资本主义经济发展在思想文化领域的反映

思想来源

都是先进中国人向西方学习的产物

根本目的

都是为了挽救民族危亡,发展资本主义

思想实质

试图用资产阶级民主政体取代封建专制政体

阶级局限

对于封建思想都没有进行彻底批判,宣传的民主都有较大局限性

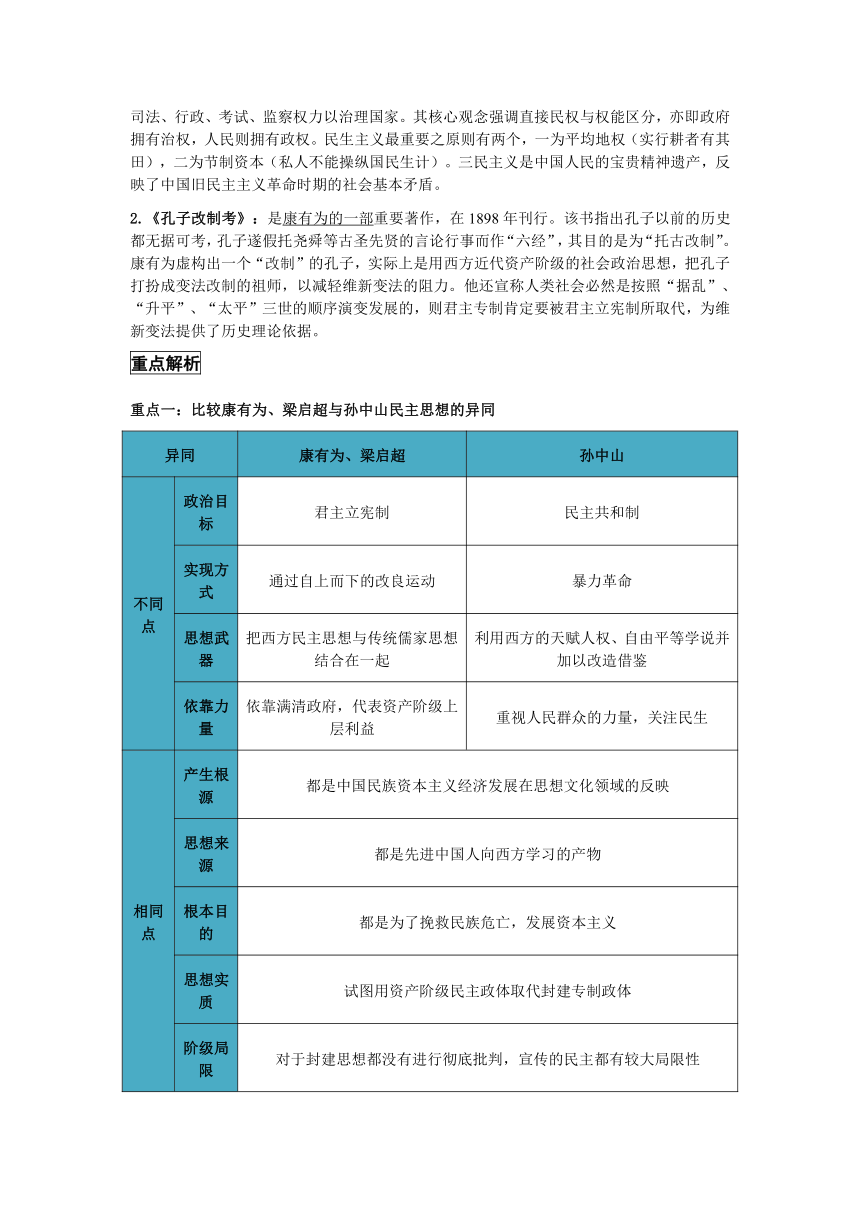

重点二:东西方民主思想产生和发展的动力及认识

项目

中国的民主思想

西方的民主思想

发展动力

近代中国民族危机的不断加深,民族危机每加深一层,中国人对民主的认识就前进一步;资本主义的产生和发展,其中资本主义的发展是根本动力。

资本主义萌芽并发展迅速,很快成为社会经济的主要经济形式和占有主导地位;西方资产阶级的力量也迅速壮大,政治上的敏锐程度和成熟度比较高;近代自然科学的产生和发展动力;资产阶级自17

世纪中后期起,逐渐发动了革命,逐渐掌握了政权。

基本认识

1.民主思想的进步是由浅入深的,是以资本主义发展为基础;2.民主成为现实经历了民主思想、实践、民主制度三个层面;3.在近代、现代社会,中国面临比西方更加艰巨的民主建设任务;4.世界任何一种民主,都是由本国国情和社会制度决定的,建立适合本国国情的民主是人民所需要的。

史料汇编

一、康有为“托古改制”

【史料原文】

康有为论“圣人之制”

孔子卒后二千三百七十六年,康有为读其遗言,渊

( http: / / www.21cnjy.com )渊然思,凄凄然悲,曰:嗟夫!使我不得见太平之泽,被大同之乐者,何哉?使我中国二千年,方万里之地,四万万神明之裔,不得见太平之治,被大同之乐者,何哉?使大地不早见太平之治,逢大同之乐者,何哉?天既哀大地生人之多艰,黑帝乃降精而救民患,为神明,为圣王,为万世作保,为大地教主。生于乱世,乃据乱而立三世之法,而垂精太平;乃因其所生之国而立三世之义,而注意于大地远近大小若一之大一统;乃立元以统天,以天为仁,以神气流形而教庶物,以不忍心而为仁政。合鬼神山川、公侯庶人、昆虫草木一统于其教,而先爱其圆颅方趾之同类,改除乱世勇乱争战角力之法,而立《春秋》新王行仁之制。其道本神明,配天地,育万物,泽万世,明本数,系末度,小大精粗,六通四辟,无乎不在。此制乎,不过于元中立诸天,于一天中立地,于一地中立世,于一世中随时立法,务在行仁,忧民忧以除民患而已。《易》之言曰:“书不尽言,言不尽意。”《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》为其书,口传七十子后学为其言。此制乎,不过其夏葛冬裘,随时救民之言而已。

若夫圣人之意,窈矣,深矣,

( http: / / www.21cnjy.com )博矣,大矣。世运既变,治道斯移,则始于粗粝,终于精微。教化大行,家给人足,无怨望忿怒之患,强弱之难,无残贼妒嫉之人。民修德而美好,被发衔哺而游,毒蛇不螫,猛兽不搏,抵虫不触,朱草生,醴泉出,凤凰、麒麟游于郊陬,囹圄空虚,画衣裳而民不犯。则斯制也,利用发蒙,声色之以化民,末矣。

──康有为著,姜义华校:《孔子改制考》

,中国人民大学出版社,2010年

【史料解读】

《孔子改制考》始撰于18

( http: / / www.21cnjy.com )92年,1898年正式刊行,该书认为,孔子以前的历史都无据可考,孔子遂假托尧舜等古圣先贤的言论行事而作六经,其目的是为“托古改制”。康有为虚构出一个首创“改制”的孔子,实际上是用近代西方社会政治思想,把孔子打扮成“托古改制”的“圣人”,为其变法造势,以减轻维新变法的阻力。康有为在书中以历史进化论附会公羊学说,宣称人类社会是按照“据乱世”、“升平世”和“太平世”的顺序演变的,相对应的是君主专制时代、君主立宪时代和民主共和时代,以此论证变法维新的必然性,要求因革改制。这被反对派视为“明似推崇孔教,实则自申其改制之义”的“无父无君”的叛逆行为,该书也因此险遭毁版的命运。上述引用文字为康有为为《孔子改制考》所写的自序,其大意可概括为如下几点:①面对社会层出不穷的矛盾和危机,康有为提出了疑问,自孔子以来,太平之世与大同社会只是一种幻想。②根据康有为的“三世学说”,认为现在的“据乱世”并不是一层不变的,而是有向着“升平世”逐渐递进发展的规律的,天地与“圣人”其存在的价值就在于带领普罗大众,由乱世而“垂精太平”。③所谓“圣人之制”,其实很简单,就是满足百姓的温饱,“夏葛冬裘”“家给人足”而已。

梁启超的民主思想

【史料原文】

梁启超论说“君政”与“民政”

欧洲自希腊列国时即有议院,论者以为即今

( http: / / www.21cnjy.com )之民政。然而吾窃窃焉疑之。彼其议政院,皆王族世爵主持其事,如鲁之三桓,郑之七穆,晋之六卿,楚之屈景,父子兄弟,世局要津,相继相及耳。至于匹夫编户,岂直不能与闻国是,乃至视之若奴隶,举族不得通籍。此其为政也,谓之君无权则可,谓之民有权则不可,此实世卿多君之世界也。度其为制也,殆如英国今日之上议院,而非英国今日之下议院。周厉无道,见流于彘,而共和执政;滕文公行三年之丧,而父兄百官皆不悦,此实上议院之制也,不得谓之民政。若谓此为民政也,则我朝天聪、崇德间,八贝勒并坐议政,亦宁可谓之为民政也。俄史称俄本有议事会,由贵爵主之,颇有权势,诸事皆可酌定。一千六百九十九年,大彼得废之,更立新会,损益其规,俾权操于已(见《俄史辑译》卷二)。俄之旧会,殆犹夫希腊、罗马诸国之议院也,犹多君之政也,俄之变多君而为一君,则自大彼得始也。大地之事事物物,皆由简而进于繁,由质而进于文,由恶而进于善,有定一之等,有定一之时,如地质学各层之石,其位次不能凌乱也。今谓当中土多君之世,而国已有民政,既有民政,而旋复退而为君政,此于公理不顺。

……

启超曰:吾既未克读西籍,事事仰给于舌人

( http: / / www.21cnjy.com ),则于西史所窥知其浅也。乃若其所疑者,则据虚理比例以测之,以谓其国既能行民政者,必其民之智甚开,其民之力甚厚,既举一国之民而智焉,而力焉,则必无复退而为君权主治之理,此犹花刚石之下,不得复有煤层,煤层之下,不得复有人迹层也。至于希、罗二史,所称者其或犹火山地震喷出之石汁,而加于地层之上,则非所敢知,然终疑其为偶然之事,且非全体也,故代兰得常得取而篡之,(西史称借民权之名以攘君位者,谓之代兰得。)其与今之民政殆相悬也。至疑西方有胚胎,而东方无起点,斯殆不然也。日本为二千年一王主治之国,其君权之重,过于我邦,而今日民义之伸,不让英、德,然则民政不必待数千年前之起点明矣。盖地球之运,将入太平,固非泰西之所得专,亦非震旦之所得避,吾知不及百年,将举五洲而悉惟民之从,而吾中国,亦未必能独立而不变,此亦事理之无如何者也。

──李华兴、吴嘉勋编:《梁启超选集》,《论君政民政相嬗之理》,上海人民出版社,1984年

【史料解读】

上述材料是梁启超《论君政民政相嬗之

( http: / / www.21cnjy.com )理》一文中的两段话。该文发表于1897年10月6日《时务报》第41册。梁启超这篇文章的主旨从其题目即可知大略。在维新派人物中,梁启超对于所谓“民政”、“民权”的理解比较到位,主张比较有力,宣传也是比较积极的。这里所择录的两段材料中,将“君政”与“民政”比较论述,并且把眼光放及世界史的大范围和长时段,中西对照,古今联系,在若干环节上认识也是较有见地的。

由以上文字大致可以得出如下信息:①梁启超

( http: / / www.21cnjy.com )能够把西方古希腊时代的贵族共和制与近代民主政治体制分别开来,并且列举了中国先秦时期的政制情况,认为那是“世卿多君之世界”,民无权而“若奴隶”,根本不能谓之“民政”。虽说梁启超将当时中国的情况与古希腊类比或有不尽妥帖之处,但否定中国当时即有“民政”是关键所在,这对于以中国自古即有议院之类,从而否定学习西方民主政治的现实必要性的论调,显然是釜底抽薪式的颠覆。②对俄国历史上的政制沿革,也陈述了自己的看法,并由事物进化的一般规律,批驳中国既有民政,而当“旋复退而为君政”谬论,认定“此于公理不顺”。③梁启超自省自己“未克读西籍”,而借助翻译了解西学的局限,但坚信事物的发展定理,以地质构造的有关事例作比喻,提示出他的一种认识思路。④梁启超以日本的现实事例为证,反驳从中西差异说来否定中国实行民主政治的观点,认定中国不可避免地也要行民政,并预言“不及百年,将举五洲而悉惟民之从”,意思是这是世界历史发展的必然规律。由此显示出梁启超对民主政治认识的视野相当广阔,对前景的瞻望也颇为乐观。

三、孙中山《同盟会宣言》节录

【史料原文】

孙中山《同盟会宣言》节录

(一)驱除鞑虏……

(二)恢复中华……

(三)建立民国。今者由平民革命以建国

( http: / / www.21cnjy.com )民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民共举。议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守。敢有帝制自为者,天下共击之!

(四)平均地权。文明之福祉,国民平等以

( http: / / www.21cnjy.com )享之。当改良社会经济组织,核定天下地价。其现有之地价,仍属原主所有;革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。肇造社会的国家,俾家给人足,四海之内,无一夫不获其所。敢有垄断以制国民之生命者,与众弃之!

此四纲,其措施之次序,则分三期

( http: / / www.21cnjy.com );第一期为军法之治……第二期为约法之治……第三期为宪法之治。全国行约法六年后,制定宪法;军政府解兵权,行政权;国民公举大总统,及公举议员以组织国会。一国之政事,依于宪法以行之。此三期:第一期为军政府督率国民扫除旧污之时代;第二期为军政府授地方自治权于人民而总揽国事之时代;第三期为军政府解除权柄,宪法上国家机关分掌国事之时代。俾我国民循序以进,养成自由平等之资格,中华民国之根本,胥于是乎在焉。

──孙中山著《同盟会宣言》,《中国通史参考资料》近代部分(修订本),下册

【史料解读】

以上材料节选的是孙中山在1905年8月

( http: / / www.21cnjy.com )同盟会成立时发表的《同盟会宣言》。内容主要对同盟会纲领以及施治分期进行论说。关于同盟会纲领四项内容的阐述文字,这里引用的是“驱除鞑虏”、“恢复中华”(体现三民主义中的民族主义)两项标题,以及

“建立民国”、“平均地权”两项全文,后两项分别体现三民主义中的民权主义和民生主义。此外,孙中山又将施政分为三个历史期。前两个分别为“军法之治”和“约法之治”时期,“约法之治”时期之后便是“宪法之治”时期。

从上述材料中可以得到如下信息:①颠覆清政府

( http: / / www.21cnjy.com )而建立的新政权,一改专制统治的面貌,国民皆平等以有参政权,制定有宪法作为保障。在民生方面也要通过“平均地权”予以根本性的改善。②实施宪法之治并不是一步到位而是循序渐进的,即要通过“军法之治”和“约法之治”两个阶段的过渡,最后达到“宪法上国家机关分掌国事之时代”。这虽然在当时还只是一种设计,但亦见孙中山民主政治理念中已包括具体施治方案的构想。

四、晚清民主思想之发展

【史料原文】

欧洲今日政治之进化,其动力全

( http: / / www.21cnjy.com )在十八世纪之末,而以诸大家发明学理之功最高焉。英之陆克(今译洛克)、法之孟德斯鸠、卢梭其最著也。同人就日本人所谓书中三先生学说重译、编辑,以成是编,聊为吾中国政治进化之前驱云耳。

——1901年《清议报》

卢梭学说,于百年前政界变动最有力者也,

( http: / / www.21cnjy.com )而伯伦知理(欧洲政治思想家)学说,则卢梭学说之反对也。二者孰切真理?曰:卢氏之言,药也;伯氏之言,粟也。痼疾既深,固非恃粟之所得瘳(病愈)。然药能已(治愈)病,亦能生病,且使药证相反,则旧病未得豁,而新病且滋生,故用药不可不慎也。

——1903年,梁启超:《新民丛报》

【史料解读】

上述所引用的材料出自于2013年福建高

( http: / / www.21cnjy.com )考文综试题。对于我们了解晚清中国民主思想的传播和发展,有积极的意义。其中《清议报》文章,已经认识到启蒙思想家的学说对于政治民主化有着重要的推动作用,这些民主思想在中国的传播也必然会促进中国的政治走向民主化。梁启超在《新民丛报》中的文章,则提出了“用药不可不慎”的观点,认为中国的政治民主化进程,的确需要引进先进的思想,但是也应注意新思想的引进要注意切合国情的需要,不能盲目引进新思想、新理念。梁启超当时坚持认为中国的政治民主需要走君主立宪的道路,民主共和不切合中国的国情,但现实是当时的中国君主立宪的道路已经走不通。

同课章节目录

- 第一单元 专制理论与民主思想的冲突

- 第1课 西方专制主义理论

- 第2课 近代西方的民主思想

- 第二单元 英国议会与国王的斗争

- 第1课 英国议会与王权矛盾的激化

- 第2课 民主与专制的反复较量

- 第三单元 向封建专制统治宣战的檄文

- 第1课 美国《独立宣言》

- 第2课 法国《人权宣言》

- 第3课 《中华民国临时约法》

- 探究活动课一 撰写历史短评

- 第四单元 构建资产阶级代议制的政治框架

- 第1课 英国君主立宪制的建立

- 第2课 英国责任制内阁的形成

- 第3课 美国代议共和制度的建立

- 第五单元 法国民主力量与专制势力的斗争

- 第1课 法国大革命的最初胜利

- 第2课 拿破仑帝国的建立与封建制度的复辟

- 第3课 法国资产阶级共和制度的最终确立

- 第六单元 近代中国的民主思想与反对专制的斗争

- 第1课 西方民主思想对中国的冲击

- 第2课 中国资产阶级的民主思想

- 第3课 资产阶级民主革命的酝酿和爆发

- 第4课 反对复辟帝制、维护共和的斗争

- 第七单元 无产阶级和人民群众争取民主的斗争

- 第1课 英国宪章运动

- 第2课 欧洲无产阶级争取民主的斗争

- 第3课 抗战胜利前中国人民争取民主的斗争

- 第4课 抗战胜利后的人民民主运动

- 探究活动课二 近代时期人们对民主的追求与斗争