第3课 资产阶级民主革命的酝酿和爆发 课件 (3)【共54张ppt】

文档属性

| 名称 | 第3课 资产阶级民主革命的酝酿和爆发 课件 (3)【共54张ppt】 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-05 20:17:29 | ||

图片预览

文档简介

课件54张PPT。 1911年10月10日,武昌起义爆发,

打响了辛亥革命第一枪。100年后的今

天,百年倒计时已经开始。为纪念武昌

起义百年,武汉市正在大手笔打造辛亥革命博物馆及首义南轴线城市景观工程。在即将踏入辛亥百年的门槛上,我们穿过历史的隧道,透过人们的眼睛去回望、去思索、去寻找。请思考:

1.一百年前的那场革命是如何酝酿和爆发的?

2.辛亥革命到底给我们留下了什么遗产?

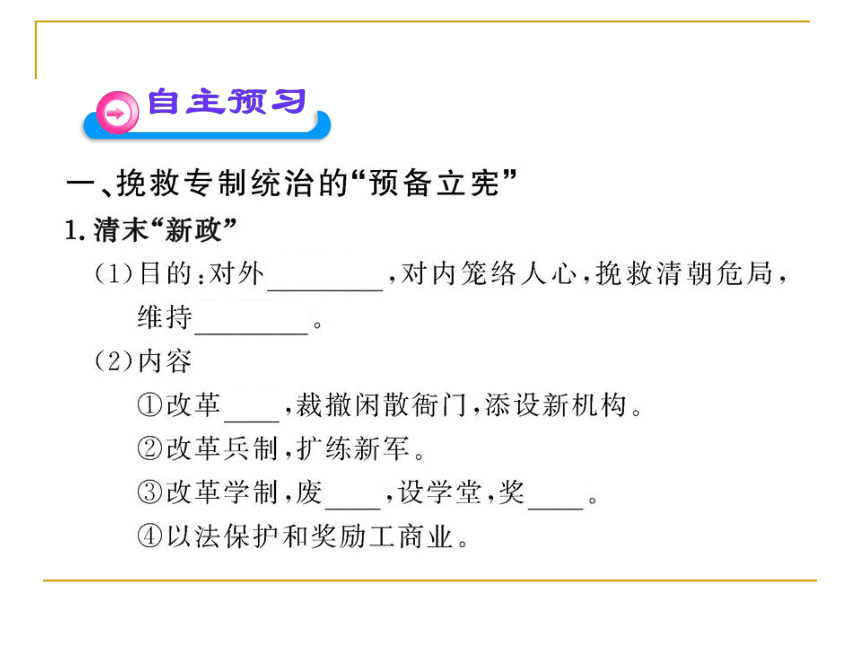

3.我们今天又为了什么来隆重地纪念百年前那场运动? 1.20世纪初清政府为什么要实行“新政”?

提示:(1)《辛丑条约》签订后,中外反动势力完全勾结在一起,进一步激化了中国社会的基本矛盾。(2)广大人民反抗清政府的斗争,尤其是民主革命蓬勃发展。(3)为取悦帝国主义,遏制并消灭蓬勃发展的革命形势,维护清王朝的统治而实行。 2.从清末民主与专制斗争的历程,可以得到怎样的启示?

提示:(1)思想斗争明确,从章炳麟等号召革命,到孙中山提出革命的指导思想“三民主义”,再到同保皇派论战,使民主共和的思想步步深入人心。(2)有统一的革命领导组织——中国同盟会。(3)有敢于斗争、不怕牺牲的大无畏精神,如经历多次武装起义失败后,终于赢来了武昌起义的胜利。1.P83【学思之窗】想一想:清政府为什么颁布这样一个“宪法大纲”?

提示:名为立宪,实为专制。维护封建统治,遏制革命。

2.P85【学思之窗】请思考:为什么南京临时政府会出现这样的现象?

提示:(1)封建反动势力过于强大,武昌起义后,许多省份是由立宪派和封建旧官僚相勾结控制地方政权的。

(2)由资产阶级革命派的软弱性与妥协性决定的。 一、正确分析辛亥革命失败的原因

1.没有彻底的反帝反封建的革命纲领。资产阶级不敢正面去反对帝国主义而局限于狭隘的排满情绪,也不敢从根本上改变封建制度的经济基础,只满足于清帝退位。

2.脱离人民群众。反帝反封建是人民最迫切的要求,但辛亥革命没有彻底的革命纲领,人民群众热情丧失;也由于资产阶级害怕人民,不敢放手发动群众,在中外反动势力的进攻下孤立无援。 3.同盟会软弱无力。作为辛亥革命的领导者,同盟会没有胜任它的历史使命,它既没有一个坚强的领导核心,也缺乏明确的革命纲领和斗争策略。

4.没有自己的武装。革命派虽然领导了多次武装起义,但往往限于利用会党势力和新军力量进行军事冒险,而始终没有建立和掌握一支自己的军队。 衡量革命的成败,关键是看革命的基本目的和预定的目标是否或者在多大程度上达到了。辛亥革命作为一场反帝反封建的资产阶级革命,其基本目的是要推翻帝国主义压迫,铲除封建统治,使中国成为真正的民主共和国,从革命的最终结果看,这两个目的都没有达到,中国半殖民地半封建社会的性质没有得到改变。因此,我们说辛亥革命失败了。 二、辛亥革命的功绩和教训

1.功绩

(1)结束了中国沿袭两千多年的封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,沉重地打击了帝国主义侵略势力。

(2)促进了自由、平等思想在中国的传播,促进了社会的移风易俗和中国社会观念的更新。

(3)为资本主义的发展创造了条件。

(4)推动了亚洲地区民族解放运动的发展,有力地冲击了帝国主义在东方的殖民统治。 2.教训

(1)必须发动和依靠广大人民群众,彻底摧毁封建势力,改革土地制度。在辛亥革命中资产阶级始终不敢这样做,因而失去了广大人民群众的支持。

(2)不能幻想帝国主义的支持。

(3)不能对封建势力妥协,革命政权中的立宪派和旧官僚迫使孙中山对袁世凯妥协退让,致使伪装共和的袁世凯轻而易举地窃取了大总统职务,辛亥革命归于失败。

(4)辛亥革命的失败使中国和资本主义失之交臂,中国人民的民主革命斗争仍任重而道远。 中国革命的对象——封建主义和帝国主义等反动势力是异常强大的,民主革命是一个长期、曲折的过程;资产阶级由于其自身的软弱性和妥协性,不能领导中国革命走向成功。 中外近代民主思想宪法的内容及地位

(2011·济南模拟)阅读下列材料:

材料一 《中华民国临时约法》规定:内阁总理由议会的多数党产生。总理可以驳回总统的意见;总统颁布命令须由总理副署才能生效。材料二 第二款 众议院由各州人民每两年选举产生的众议员组成。每个州的选举人须具备该州州议会人数最多一院选举人所必需的资格。凡年龄不满二十五岁,成为合众国公民不满七年,在一州当选时不是该州居民者,不得担任众议员。第三款 合众国参议院由每州州议会选举的两名参议员组成,任期六年;每名参议员有一票表决权。参议员在第一次选举后集会时,立即分为人数尽可能相等的三个组。第一组参议员席位在第二年年终空出,第二组参议员席位在第四年年终空出,第三组参议员席位在第六年年终空出,以便三分之一的参议员得每二年改选一次。

——1787年美国宪法请回答:

(1)材料一中《中华民国临时约法》实行什么制度? 这个制度具有什么进步意义?

(2)据材料二,指出美国国会参众两院议员的任职各有什么特点?这些特点分别产生了什么影响?

(3)两部宪法有何关系?在本国和世界史上有何地位?【解析】本题主要考查《中华民国临时约法》与1787年美国宪法的比较。意在考查学生解读信息、比较问题的能力。第(1)题,根据材料中的“内阁总理”“总理副署才能生效”,可推断出是责任内阁制,“意义”主要从对专制的制约角度考虑;第(2)题可从材料中直接概括归纳出来;第(3)题,从中华民国实行三权分立的政治体制等内容,可知存在“借鉴”关系,“地位”回忆教材即可。答案:(1)制度:责任内阁制。意义:制约专制。

(2)特点与影响:众议员流动性大,可以让更多的人参政议政;参议员相对稳定,利于保持政策稳定性。

(3)关系:《中华民国临时约法》借鉴了1787年美国宪法的有关内容。

地位:《中华民国临时约法》是中国历史上第一部资产阶级宪法;1787年美国宪法是近代世界第一部成文宪法。 一、选择题

1.(2011·青岛高二检测)1901年1月,清廷发布上谕:“世有万祀不易之常经,无一成不变之治法。……盖不易者三纲五常,昭然如日星之照世。而可变者令甲令乙,不妨如琴瑟之改弦。”这里的“改弦”指的是( )

A.洋务运动 B.百日维新

C.清末新政 D.预备立宪

【解析】选C。本题考查解读史料信息的能力。注意题干中“1901年”这一时间限定,从1901年开始,清政府大规模地推行新政,进行一系列改革,因此C项正确。2.清政府“预备立宪”之所以是骗局,主要是因为( )

A.它借“预备”之名拖延

B.载沣任摄政王,总揽大权

C.不能满足立宪派的要求

D.极力维护君主专制的权力

【解析】选D。本题考查透过现象看本质的能力。之所以说是骗局,主要是借立宪之名行专制之实,并不在于施行时间的早晚、由谁实行或者满足谁的要求。因此D项正确。3.右图是一幅关于清政府立宪的漫

画——《依样画葫芦》。下列关于

清政府立宪的认识不正确的是( )

A.在客观上开始了中国政治的近代

化进程

B.晚清预备立宪具有保守性和欺骗

性

C.预备立宪直接加速了清朝的灭亡

D.预备立宪推翻了两千多年的君主专制政体【解析】选D。本题考查对清政府预备立宪的评价分析能力。结合所学知识可知,预备立宪的实质仍然是维护清朝的专制统治,辛亥革命推翻的是两千多年的封建帝制。因此D项表述与史实不符。4.我国汉字博大精深,而修改汉字就更加独特有趣。近代史上“国”字的传统写法是“國”,但在太平天国的文献中“国”字却少了一点,“口”中是个“王”字,即“囯”;而辛亥革命后却又有人将“国”写为“囻”,“口”中是个“民”字。对两次修改所表达的不同含义,理解正确的是

( )

A.前者说明太平天国领导人认为没有统一全国,故“国”不完整;后者说明中华民国已取得民族独立

B.前者说明太平天国领导人未摆脱专制思想的束缚;后者说明主权在民思想在《临时约法》中得到体现C.前者说明太平天国领导人认为国中无财富;后者说明辛亥革命体现了孙中山的民权主义

D.前者说明太平天国领导人时时提醒自己清政府尚未推翻;后者说明孙中山把民生主义放在革命的首位

【解析】选B。本题考查学生的分析理解能力。太平天国的文献中“国”字少了一点,“囗”中是个“王”字,体现的是专制色彩;辛亥革命后有人将“国”写为“囻”,体现了主权在民的观念。只有B项表述与史实相符。5.词汇出现频率的高低可以反映一个国家政治、经济主题的变化。据统计,以下为我国1900~1936年各报刊元旦社论出现的高频率词汇。其中属于1912年的是( )

A.立宪、八国联军、南昌、赔款、阿Q

B.革命、中国共产党、长征、改造、抗日

C.新文化、北洋、实业救国、张謇、新青年

D.南京、临时大总统、约法、袁世凯、退位【解析】选D。本题考查对基础史实的再认再现能力。八国联军侵华在1900年,中共成立在1921年,新文化运动发生于1915年,因此A、B、C三个选项均不正确。D项所列几项史实都发生在1912年。6.(2010·安徽文综)图3是辛亥革命时期的漫画《葫芦尚未捺下,瓢儿又起来了》,它表明( )

A.清朝统治面临崩溃 B.保路风潮已被镇压

C.武昌起义即将爆发 D.革命派的实力强大【解析】选A。本题考查对漫画的分析理解能力。 仔细观察漫画和注释,漫画瓢上有一个“鄂”字,标题“葫芦尚未捺下,瓢儿又起来了”表明清政府统治危机四伏,已经顾此失彼。B不能体现顾此失彼,C武昌起义只是其中一个瓢,无法准确地表达当时的形势。漫画中没有体现革命派力量的强大,排除D。 【类题拓展】解答历史漫画题的能力要求

①能读懂历史漫画的内涵,能清晰地了解当时的政治、经济、人文等方面的历史信息;②能深刻领会其通过夸张的手段和丰富的想象力,反映出的事件的内在本质特征;③能初步掌握品读历史漫画的一些方法,并进一步培养从历史材料中获取有效信息的能力。7.中华民国成立后,列宁高度评价了孙中山及其领导的革命的卓越贡献,并认为孙中山领导的这场革命“正在破坏欧洲资产阶级的统治”。列宁的这一看法肯定了( )

A.革命派从此登上中国政治舞台

B.孙中山防止了社会的贫富分化

C.孙中山为救国救民而不懈努力

D.辛亥革命打击了列强的在华势力

【解析】选D。本题考查辛亥革命的影响。题干中“正在破坏欧洲资产阶级的统治”这一信息表明的是辛亥革命的世界影响,指的是打击了欧洲列强在中国的统治势力。8.下图是辛亥革命后期张聿光作的漫画《袁世凯骑木马》,画中袁世凯着清朝官服骑着木马,其寓意主要是( )A.袁世凯无法领导中国前进

B.痛骂袁世凯卖国求荣

C.讽刺军阀政客和揭露侵略者野心

D.袁世凯篡权阴谋以及民众的反袁斗争

【解析】选A。本题考查对漫画的分析理解能力。骑木马摇来摇去,看似前进,实则原地不动。其寓意在于说明袁世凯不能领导中国走向真正的共和,无法使中国前进。B、C、D三项的表述无法与漫画信息完全相符,应排除。9.请在下列人物中找出与其他人物在政治上差异最大的一位

( )

A.孙中山 B.梁启超

C.袁世凯 D.章太炎

【解析】选C。本题考查学生的分析比较能力。A、B、D三项都是资产阶级民主主义者。而袁世凯是封建专制的代表,因此应选C。10.“民众以为清室退位,即天下事大定,所谓‘民国共和’则取得从来未有之名义而已。 至其实质如何,都非所问。”这说明( )

A.辛亥革命具有坚实的群众基础

B.唤醒国民民主意识的重要性

C.国民革命结束了封建制度

D.君主立宪制得到民众的普遍支持【解析】选B。本题主要考查学生对材料信息的解读能力。从材料中可以看出民众把清室退位与“民国共和”混为一谈,这说明唤醒国民民主意识的重要性,B项正确;辛亥革命缺乏广泛的群众基础,结束的是封建帝制而不是封建制度,君主立宪制在中国也没有获取民众的支持,因此A、C、D三项错误。 二、非选择题

11.(2011·济宁模拟)1911年和1912年,中国先后出现了两首国歌。

1911 年国歌歌词:巩金瓯,承天帱,民物欣凫藻,喜同胞,清时幸遭。真熙皞,帝国苍穹保,天高高,海滔滔。

1912 年国歌歌词:亚东开化中华早,揖美追欧,旧邦新造。飘扬五色旗,民国荣光,锦绣河山普照。喜同胞,鼓舞文明,世界和平永保。(1)据材料,说明两首国歌所反映的政治倾向的不同, 并据此归纳 20 世纪初中国社会政治斗争的焦点。

(2)结合史实说明“亚东开化中华早,揖美追欧,旧邦新造”所取得的政治成果。

【解析】本题考查学生解读史料信息的能力。第(1)题据“1911年”和“1912年”这一时间信息可知,1911年时还未发生革命,歌词是为清政府歌功颂德,1912年时已经发生辛亥革命并建立了中华民国,显然歌词是歌颂资产阶级革命,这两首歌词反映的实质是民主共和与专制独裁的斗争;第(2)题依据辛亥革命的成果作答即可。答案:(1)倾向:第一首为清王朝歌功颂德,主张维护清王朝的专制统治;第二首颂扬资产阶级革命,主张建立民主共和。 焦点:民主共和与封建专制的较量。

(2)进行资产阶级革命,结束君主专制政体,建立了亚洲第一个美国式的资产阶级共和国;颁布具有资产阶级民主主义精神的《中华民国临时约法》, 维护民主共和制度。12.(2011·济南模拟)阅读下列材料,回答问题:

材料一 《中华民国临时约法》对人民自由权有以下规定:三、人民有保有财产及营业之自由。四、人民有言论、著作、刊行及集会结社之自由…… 七、人民有信教之自由……

材料二 《中华民国约法》对人民自由权有以下规定:三、人民于法律范围内,有保有财产及营业之自由。四、人民于法律范围内,有言论、著作、刊行及集会、结社之自由…… 七、人民于法律范围内,有信教之自由……材料三 《中华人民共和国宪法》对人民自由权有以下规定:第二条,中华人民共和国的一切权力属于人民……第三十四条,中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权……

(1)材料二与材料一相比在人民自由权的规定方面有什么变化? 这反映了什么实质性的问题?

(2)材料三与材料二相比在人民自由权方面有哪些进步?比较人民自由权的变化你得到什么认识?【解析】第(1)题和第(2)题人民自由权的变化要注意限制条件和范围的变化,从上述材料中综合归纳得出。其实质要结合材料的差异回答。答案:(1)主要变化:每项权利均加了限定:法律范围内。

实质性问题:增加了“于法律范围内”的规定,而制定法律的权力不掌握在人民手里,所以这是一部体现专制的宪法。

(2)主要进步:①明确取消民主权利的各种限制;②享受民主权利的范围扩大; ③人民享有的民主权利增多。

认识:①旧中国法制化进程和政治民主化进程是艰难曲折的。②只有新中国宪法赋予了广大人民广泛的民主政治权利。(言之有理即可)Thank you!

打响了辛亥革命第一枪。100年后的今

天,百年倒计时已经开始。为纪念武昌

起义百年,武汉市正在大手笔打造辛亥革命博物馆及首义南轴线城市景观工程。在即将踏入辛亥百年的门槛上,我们穿过历史的隧道,透过人们的眼睛去回望、去思索、去寻找。请思考:

1.一百年前的那场革命是如何酝酿和爆发的?

2.辛亥革命到底给我们留下了什么遗产?

3.我们今天又为了什么来隆重地纪念百年前那场运动? 1.20世纪初清政府为什么要实行“新政”?

提示:(1)《辛丑条约》签订后,中外反动势力完全勾结在一起,进一步激化了中国社会的基本矛盾。(2)广大人民反抗清政府的斗争,尤其是民主革命蓬勃发展。(3)为取悦帝国主义,遏制并消灭蓬勃发展的革命形势,维护清王朝的统治而实行。 2.从清末民主与专制斗争的历程,可以得到怎样的启示?

提示:(1)思想斗争明确,从章炳麟等号召革命,到孙中山提出革命的指导思想“三民主义”,再到同保皇派论战,使民主共和的思想步步深入人心。(2)有统一的革命领导组织——中国同盟会。(3)有敢于斗争、不怕牺牲的大无畏精神,如经历多次武装起义失败后,终于赢来了武昌起义的胜利。1.P83【学思之窗】想一想:清政府为什么颁布这样一个“宪法大纲”?

提示:名为立宪,实为专制。维护封建统治,遏制革命。

2.P85【学思之窗】请思考:为什么南京临时政府会出现这样的现象?

提示:(1)封建反动势力过于强大,武昌起义后,许多省份是由立宪派和封建旧官僚相勾结控制地方政权的。

(2)由资产阶级革命派的软弱性与妥协性决定的。 一、正确分析辛亥革命失败的原因

1.没有彻底的反帝反封建的革命纲领。资产阶级不敢正面去反对帝国主义而局限于狭隘的排满情绪,也不敢从根本上改变封建制度的经济基础,只满足于清帝退位。

2.脱离人民群众。反帝反封建是人民最迫切的要求,但辛亥革命没有彻底的革命纲领,人民群众热情丧失;也由于资产阶级害怕人民,不敢放手发动群众,在中外反动势力的进攻下孤立无援。 3.同盟会软弱无力。作为辛亥革命的领导者,同盟会没有胜任它的历史使命,它既没有一个坚强的领导核心,也缺乏明确的革命纲领和斗争策略。

4.没有自己的武装。革命派虽然领导了多次武装起义,但往往限于利用会党势力和新军力量进行军事冒险,而始终没有建立和掌握一支自己的军队。 衡量革命的成败,关键是看革命的基本目的和预定的目标是否或者在多大程度上达到了。辛亥革命作为一场反帝反封建的资产阶级革命,其基本目的是要推翻帝国主义压迫,铲除封建统治,使中国成为真正的民主共和国,从革命的最终结果看,这两个目的都没有达到,中国半殖民地半封建社会的性质没有得到改变。因此,我们说辛亥革命失败了。 二、辛亥革命的功绩和教训

1.功绩

(1)结束了中国沿袭两千多年的封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,沉重地打击了帝国主义侵略势力。

(2)促进了自由、平等思想在中国的传播,促进了社会的移风易俗和中国社会观念的更新。

(3)为资本主义的发展创造了条件。

(4)推动了亚洲地区民族解放运动的发展,有力地冲击了帝国主义在东方的殖民统治。 2.教训

(1)必须发动和依靠广大人民群众,彻底摧毁封建势力,改革土地制度。在辛亥革命中资产阶级始终不敢这样做,因而失去了广大人民群众的支持。

(2)不能幻想帝国主义的支持。

(3)不能对封建势力妥协,革命政权中的立宪派和旧官僚迫使孙中山对袁世凯妥协退让,致使伪装共和的袁世凯轻而易举地窃取了大总统职务,辛亥革命归于失败。

(4)辛亥革命的失败使中国和资本主义失之交臂,中国人民的民主革命斗争仍任重而道远。 中国革命的对象——封建主义和帝国主义等反动势力是异常强大的,民主革命是一个长期、曲折的过程;资产阶级由于其自身的软弱性和妥协性,不能领导中国革命走向成功。 中外近代民主思想宪法的内容及地位

(2011·济南模拟)阅读下列材料:

材料一 《中华民国临时约法》规定:内阁总理由议会的多数党产生。总理可以驳回总统的意见;总统颁布命令须由总理副署才能生效。材料二 第二款 众议院由各州人民每两年选举产生的众议员组成。每个州的选举人须具备该州州议会人数最多一院选举人所必需的资格。凡年龄不满二十五岁,成为合众国公民不满七年,在一州当选时不是该州居民者,不得担任众议员。第三款 合众国参议院由每州州议会选举的两名参议员组成,任期六年;每名参议员有一票表决权。参议员在第一次选举后集会时,立即分为人数尽可能相等的三个组。第一组参议员席位在第二年年终空出,第二组参议员席位在第四年年终空出,第三组参议员席位在第六年年终空出,以便三分之一的参议员得每二年改选一次。

——1787年美国宪法请回答:

(1)材料一中《中华民国临时约法》实行什么制度? 这个制度具有什么进步意义?

(2)据材料二,指出美国国会参众两院议员的任职各有什么特点?这些特点分别产生了什么影响?

(3)两部宪法有何关系?在本国和世界史上有何地位?【解析】本题主要考查《中华民国临时约法》与1787年美国宪法的比较。意在考查学生解读信息、比较问题的能力。第(1)题,根据材料中的“内阁总理”“总理副署才能生效”,可推断出是责任内阁制,“意义”主要从对专制的制约角度考虑;第(2)题可从材料中直接概括归纳出来;第(3)题,从中华民国实行三权分立的政治体制等内容,可知存在“借鉴”关系,“地位”回忆教材即可。答案:(1)制度:责任内阁制。意义:制约专制。

(2)特点与影响:众议员流动性大,可以让更多的人参政议政;参议员相对稳定,利于保持政策稳定性。

(3)关系:《中华民国临时约法》借鉴了1787年美国宪法的有关内容。

地位:《中华民国临时约法》是中国历史上第一部资产阶级宪法;1787年美国宪法是近代世界第一部成文宪法。 一、选择题

1.(2011·青岛高二检测)1901年1月,清廷发布上谕:“世有万祀不易之常经,无一成不变之治法。……盖不易者三纲五常,昭然如日星之照世。而可变者令甲令乙,不妨如琴瑟之改弦。”这里的“改弦”指的是( )

A.洋务运动 B.百日维新

C.清末新政 D.预备立宪

【解析】选C。本题考查解读史料信息的能力。注意题干中“1901年”这一时间限定,从1901年开始,清政府大规模地推行新政,进行一系列改革,因此C项正确。2.清政府“预备立宪”之所以是骗局,主要是因为( )

A.它借“预备”之名拖延

B.载沣任摄政王,总揽大权

C.不能满足立宪派的要求

D.极力维护君主专制的权力

【解析】选D。本题考查透过现象看本质的能力。之所以说是骗局,主要是借立宪之名行专制之实,并不在于施行时间的早晚、由谁实行或者满足谁的要求。因此D项正确。3.右图是一幅关于清政府立宪的漫

画——《依样画葫芦》。下列关于

清政府立宪的认识不正确的是( )

A.在客观上开始了中国政治的近代

化进程

B.晚清预备立宪具有保守性和欺骗

性

C.预备立宪直接加速了清朝的灭亡

D.预备立宪推翻了两千多年的君主专制政体【解析】选D。本题考查对清政府预备立宪的评价分析能力。结合所学知识可知,预备立宪的实质仍然是维护清朝的专制统治,辛亥革命推翻的是两千多年的封建帝制。因此D项表述与史实不符。4.我国汉字博大精深,而修改汉字就更加独特有趣。近代史上“国”字的传统写法是“國”,但在太平天国的文献中“国”字却少了一点,“口”中是个“王”字,即“囯”;而辛亥革命后却又有人将“国”写为“囻”,“口”中是个“民”字。对两次修改所表达的不同含义,理解正确的是

( )

A.前者说明太平天国领导人认为没有统一全国,故“国”不完整;后者说明中华民国已取得民族独立

B.前者说明太平天国领导人未摆脱专制思想的束缚;后者说明主权在民思想在《临时约法》中得到体现C.前者说明太平天国领导人认为国中无财富;后者说明辛亥革命体现了孙中山的民权主义

D.前者说明太平天国领导人时时提醒自己清政府尚未推翻;后者说明孙中山把民生主义放在革命的首位

【解析】选B。本题考查学生的分析理解能力。太平天国的文献中“国”字少了一点,“囗”中是个“王”字,体现的是专制色彩;辛亥革命后有人将“国”写为“囻”,体现了主权在民的观念。只有B项表述与史实相符。5.词汇出现频率的高低可以反映一个国家政治、经济主题的变化。据统计,以下为我国1900~1936年各报刊元旦社论出现的高频率词汇。其中属于1912年的是( )

A.立宪、八国联军、南昌、赔款、阿Q

B.革命、中国共产党、长征、改造、抗日

C.新文化、北洋、实业救国、张謇、新青年

D.南京、临时大总统、约法、袁世凯、退位【解析】选D。本题考查对基础史实的再认再现能力。八国联军侵华在1900年,中共成立在1921年,新文化运动发生于1915年,因此A、B、C三个选项均不正确。D项所列几项史实都发生在1912年。6.(2010·安徽文综)图3是辛亥革命时期的漫画《葫芦尚未捺下,瓢儿又起来了》,它表明( )

A.清朝统治面临崩溃 B.保路风潮已被镇压

C.武昌起义即将爆发 D.革命派的实力强大【解析】选A。本题考查对漫画的分析理解能力。 仔细观察漫画和注释,漫画瓢上有一个“鄂”字,标题“葫芦尚未捺下,瓢儿又起来了”表明清政府统治危机四伏,已经顾此失彼。B不能体现顾此失彼,C武昌起义只是其中一个瓢,无法准确地表达当时的形势。漫画中没有体现革命派力量的强大,排除D。 【类题拓展】解答历史漫画题的能力要求

①能读懂历史漫画的内涵,能清晰地了解当时的政治、经济、人文等方面的历史信息;②能深刻领会其通过夸张的手段和丰富的想象力,反映出的事件的内在本质特征;③能初步掌握品读历史漫画的一些方法,并进一步培养从历史材料中获取有效信息的能力。7.中华民国成立后,列宁高度评价了孙中山及其领导的革命的卓越贡献,并认为孙中山领导的这场革命“正在破坏欧洲资产阶级的统治”。列宁的这一看法肯定了( )

A.革命派从此登上中国政治舞台

B.孙中山防止了社会的贫富分化

C.孙中山为救国救民而不懈努力

D.辛亥革命打击了列强的在华势力

【解析】选D。本题考查辛亥革命的影响。题干中“正在破坏欧洲资产阶级的统治”这一信息表明的是辛亥革命的世界影响,指的是打击了欧洲列强在中国的统治势力。8.下图是辛亥革命后期张聿光作的漫画《袁世凯骑木马》,画中袁世凯着清朝官服骑着木马,其寓意主要是( )A.袁世凯无法领导中国前进

B.痛骂袁世凯卖国求荣

C.讽刺军阀政客和揭露侵略者野心

D.袁世凯篡权阴谋以及民众的反袁斗争

【解析】选A。本题考查对漫画的分析理解能力。骑木马摇来摇去,看似前进,实则原地不动。其寓意在于说明袁世凯不能领导中国走向真正的共和,无法使中国前进。B、C、D三项的表述无法与漫画信息完全相符,应排除。9.请在下列人物中找出与其他人物在政治上差异最大的一位

( )

A.孙中山 B.梁启超

C.袁世凯 D.章太炎

【解析】选C。本题考查学生的分析比较能力。A、B、D三项都是资产阶级民主主义者。而袁世凯是封建专制的代表,因此应选C。10.“民众以为清室退位,即天下事大定,所谓‘民国共和’则取得从来未有之名义而已。 至其实质如何,都非所问。”这说明( )

A.辛亥革命具有坚实的群众基础

B.唤醒国民民主意识的重要性

C.国民革命结束了封建制度

D.君主立宪制得到民众的普遍支持【解析】选B。本题主要考查学生对材料信息的解读能力。从材料中可以看出民众把清室退位与“民国共和”混为一谈,这说明唤醒国民民主意识的重要性,B项正确;辛亥革命缺乏广泛的群众基础,结束的是封建帝制而不是封建制度,君主立宪制在中国也没有获取民众的支持,因此A、C、D三项错误。 二、非选择题

11.(2011·济宁模拟)1911年和1912年,中国先后出现了两首国歌。

1911 年国歌歌词:巩金瓯,承天帱,民物欣凫藻,喜同胞,清时幸遭。真熙皞,帝国苍穹保,天高高,海滔滔。

1912 年国歌歌词:亚东开化中华早,揖美追欧,旧邦新造。飘扬五色旗,民国荣光,锦绣河山普照。喜同胞,鼓舞文明,世界和平永保。(1)据材料,说明两首国歌所反映的政治倾向的不同, 并据此归纳 20 世纪初中国社会政治斗争的焦点。

(2)结合史实说明“亚东开化中华早,揖美追欧,旧邦新造”所取得的政治成果。

【解析】本题考查学生解读史料信息的能力。第(1)题据“1911年”和“1912年”这一时间信息可知,1911年时还未发生革命,歌词是为清政府歌功颂德,1912年时已经发生辛亥革命并建立了中华民国,显然歌词是歌颂资产阶级革命,这两首歌词反映的实质是民主共和与专制独裁的斗争;第(2)题依据辛亥革命的成果作答即可。答案:(1)倾向:第一首为清王朝歌功颂德,主张维护清王朝的专制统治;第二首颂扬资产阶级革命,主张建立民主共和。 焦点:民主共和与封建专制的较量。

(2)进行资产阶级革命,结束君主专制政体,建立了亚洲第一个美国式的资产阶级共和国;颁布具有资产阶级民主主义精神的《中华民国临时约法》, 维护民主共和制度。12.(2011·济南模拟)阅读下列材料,回答问题:

材料一 《中华民国临时约法》对人民自由权有以下规定:三、人民有保有财产及营业之自由。四、人民有言论、著作、刊行及集会结社之自由…… 七、人民有信教之自由……

材料二 《中华民国约法》对人民自由权有以下规定:三、人民于法律范围内,有保有财产及营业之自由。四、人民于法律范围内,有言论、著作、刊行及集会、结社之自由…… 七、人民于法律范围内,有信教之自由……材料三 《中华人民共和国宪法》对人民自由权有以下规定:第二条,中华人民共和国的一切权力属于人民……第三十四条,中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权……

(1)材料二与材料一相比在人民自由权的规定方面有什么变化? 这反映了什么实质性的问题?

(2)材料三与材料二相比在人民自由权方面有哪些进步?比较人民自由权的变化你得到什么认识?【解析】第(1)题和第(2)题人民自由权的变化要注意限制条件和范围的变化,从上述材料中综合归纳得出。其实质要结合材料的差异回答。答案:(1)主要变化:每项权利均加了限定:法律范围内。

实质性问题:增加了“于法律范围内”的规定,而制定法律的权力不掌握在人民手里,所以这是一部体现专制的宪法。

(2)主要进步:①明确取消民主权利的各种限制;②享受民主权利的范围扩大; ③人民享有的民主权利增多。

认识:①旧中国法制化进程和政治民主化进程是艰难曲折的。②只有新中国宪法赋予了广大人民广泛的民主政治权利。(言之有理即可)Thank you!

同课章节目录

- 第一单元 专制理论与民主思想的冲突

- 第1课 西方专制主义理论

- 第2课 近代西方的民主思想

- 第二单元 英国议会与国王的斗争

- 第1课 英国议会与王权矛盾的激化

- 第2课 民主与专制的反复较量

- 第三单元 向封建专制统治宣战的檄文

- 第1课 美国《独立宣言》

- 第2课 法国《人权宣言》

- 第3课 《中华民国临时约法》

- 探究活动课一 撰写历史短评

- 第四单元 构建资产阶级代议制的政治框架

- 第1课 英国君主立宪制的建立

- 第2课 英国责任制内阁的形成

- 第3课 美国代议共和制度的建立

- 第五单元 法国民主力量与专制势力的斗争

- 第1课 法国大革命的最初胜利

- 第2课 拿破仑帝国的建立与封建制度的复辟

- 第3课 法国资产阶级共和制度的最终确立

- 第六单元 近代中国的民主思想与反对专制的斗争

- 第1课 西方民主思想对中国的冲击

- 第2课 中国资产阶级的民主思想

- 第3课 资产阶级民主革命的酝酿和爆发

- 第4课 反对复辟帝制、维护共和的斗争

- 第七单元 无产阶级和人民群众争取民主的斗争

- 第1课 英国宪章运动

- 第2课 欧洲无产阶级争取民主的斗争

- 第3课 抗战胜利前中国人民争取民主的斗争

- 第4课 抗战胜利后的人民民主运动

- 探究活动课二 近代时期人们对民主的追求与斗争