第3课 资产阶级民主革命的酝酿和爆发 课件(61张ppt)

文档属性

| 名称 | 第3课 资产阶级民主革命的酝酿和爆发 课件(61张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-05 20:24:24 | ||

图片预览

文档简介

课件61张PPT。第六单元 近代中国的民主思想与反对专制的斗争资产阶级民主革命的酝酿和爆发说出辛亥革命前反对专制斗争的史实,认识中国近代史上民主力量与专制势力斗争的历史进步性和艰巨性。 课标要求一、挽救专制统治的“预备立宪”

1.“新政”

(1)序幕:慈禧太后于1901年1月公开打起“ ”的旗号。

(2)目的:对外取媚洋人,对内笼络人心,挽救清朝危局,继续维持其专制统治。变法维新(3)措施

①改革官制,裁撤闲散衙门,添设新的机构。

②改革兵制,大规模扩练新军。

③改革学制,废科举,设学堂,奖留学。

④以法保护和奖励工商业等。(4)评价

①仍未能跳出“ ”的窠臼,没有涉及政治制度的变革。

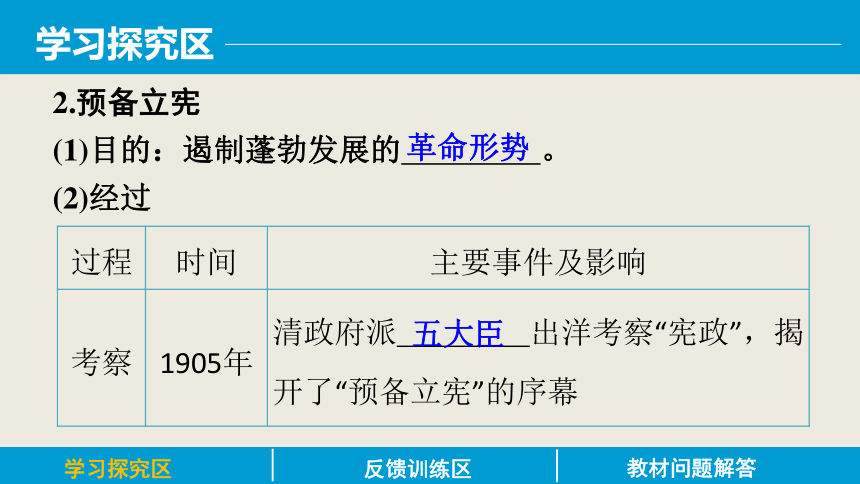

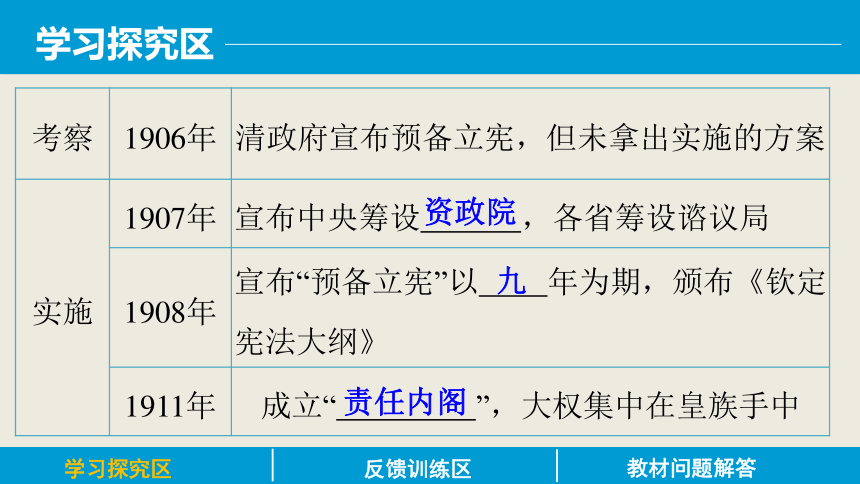

②在实行“新政”的过程中,清政府大量增加捐税,更促使人民不断起来反抗,革命运动日益高涨。中体西用2.预备立宪

(1)目的:遏制蓬勃发展的 。

(2)经过革命形势五大臣资政院九责任内阁(3)结果

①预备立宪成为骗局, 分化,部分人倾向革命。

②清朝专制统治陷于空前孤立境地。立宪派清末“新政”和“预备立宪”

清廷设计的宪政与改良派的要求相去甚远。大纲将立法、行政、司法大权统归于君主,国民的权利只能得自君主的恩惠。改良派对大纲中维护皇帝权力、限制议院的规定十分不满,此后他们试图继续通过合法手段争取实现更大程度的民主。(岳麓版) 教材互补“新政”客观上使资本主义经济发展迅速,资产阶级队伍也得以发展,国外的资产阶级新思想也大量涌入,这都进一步加速了清朝反动统治的瓦解,加之“新政”实行过程中大量增加捐税使阶级对抗加剧,也加深了清政府的统治危机。 拓展延伸探究点1 清末“新政”

材料一 清末“新政”较之洋务运动更能体现学习西方的决心与实效,更具有社会转型的色彩。其计划不可谓不庞大,改革的速度也不可谓不快,但练新军也好,办实业也好,兴学堂、派留学也好,还有各地办 深化探究警政、地方自治、各类调查与选举,样样需费,而且非有巨额投入不可。对于连支付赔款与借款都不堪重负的清王朝来说,经费问题就是一个无法逾越的障碍。 ——虞和平主编《中国现代化历程》材料二 见下图鞭策(选自1908年《神州日报》)(1)根据材料一对“新政”的认识,指出清政府推行“新政”的目标及其面临的实际困难。答案 目标:学习西方,实现社会转型。困难:经费不足。(2)结合上图分析,清政府为克服困难采取了什么措施?这种措施导致当时舆论对清政府产生了怎样的看法?这种舆论产生了何种影响?答案 措施:增收捐税。看法:清政府压榨人民。影响:加速清朝灭亡(或加速“新政”失败)。探究点2 “预备立宪”

材料 《钦定宪法大纲》共23条,其中关于“君上大权”的共14条,后附臣民义务9条。宪法大纲以“大权统一朝廷,庶政公请舆论”为宗旨,宣布皇帝有立法、行政、司法等大权,议院的任务是“协赞”立法。(1)结合上述材料分析《钦定宪法大纲》的实质和目的。答案 实质是维护封建君主专制制度,目的是维护清朝统治。(2)如何评价《钦定宪法大纲》?答案 积极方面,皇帝的权力受到了一定的限制,相对于以前的君主专制而言,具有进步性;消极方面,宪法钦定,皇帝的权力很大,与西方国家的君主立宪制相去甚远。没有缓和社会矛盾,反而使部分立宪派转向革命。二、辛亥革命推翻封建帝制

1.革命思想的传播

(1)人物:章炳麟、 、邹容等。

(2)活动

①发表文章著作。

②声讨清政府对外卖国、对内专制的罪恶。

③号召人民起来革命,推翻清王朝,建立 国家。陈天华民主共和2.革命组织的建立

(1)主要团体:华兴会、 、日知会等。

(2)组建政党

①成立:1905年,中国同盟会在日本东京成立。

②纲领:驱除鞑虏,恢复中华, ,平均地权。

③性质:全国性的统一 革命政党。光复会创立民国资产阶级3.三民主义

(1)内容:民族、 、民生。

(2)目的:推翻清朝统治,建立 ,改变封建土地制度。民权民主共和国三民主义

1905年,孙中山在《民报》发刊词中,把同盟会的政治纲领阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,简称“三民主义”。其中,民族主义是反对民族压迫,反对满洲贵族的专制统治,恢复汉族的正统地位;民 概念阐释权主义是推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国——中华民国,国民一律平等;民生主义是解决以土地为中心的财富重新分配问题,平均地权。这是比较完整的资产阶级民主革命纲领。4.革命形势的发展

(1)革命党人与保皇派论战,推进了 的传播。

(2)革命党发动一系列起义,为最终胜利奠定了基础。民主革命思想5.革命的高潮、结果

(1)1911年10月10日, 爆发。

(2)1912年1月1日, 宣告成立。2月12日,清帝宣布退位,清王朝统治结束。武昌起义中华民国《钦定宪法大纲》与《中华民国临时约法》的不同

《钦定宪法大纲》名为“宪法”,实则不带有任何宪法性质,它只不过是清政府慑于民主宪政的潮流而采取的一种自救措施。《中华民国临时约法》是中国近代史上第一部具有资产阶级民主性质的宪法文献,反映了辛亥革命的重大成果,推动了中国近代民主化进程。 核心比较三、列强对辛亥革命的干涉

1.原因

列强担心其在华的实际利益受到威胁。

2.表现

(1)调集军队,准备武装干涉中国革命。

(2)武昌起义后在“严守中立”的伪装下,扶植 。袁世凯(3)南京临时政府成立后,列强采取军事威胁、外交孤立和经济封锁等手段,向革命政权施加压力,帮袁世凯篡夺革命果实。

3.结果

袁世凯窃取了辛亥革命的胜利果实。袁世凯能够窃取辛亥革命果实的原因

(1)帝国主义列强的扶植。(2)清政府对袁世凯的重用。(3)袁世凯手中掌握着强大的武装,玩弄反革命手法。(4)资产阶级革命派的软弱和妥协。 重点精讲4.辛亥革命的历史意义

(1)性质:中国近代史上一次伟大的 运动。

(2)功绩

①推翻了清王朝,结束了封建帝制,创建了中华民国,使 深入人心。

②众多的志士仁人显示了可贵的斗争精神。

③局限:没有完成 的任务。民主革命民主共和观念反帝反封建如何认识辛亥革命失败的原因和教训?

(1)失败原因

主观原因:资产阶级的软弱性与妥协性

①没有一个彻底的反帝反封建的革命纲领。②脱离广大人民群众。③同盟会软弱无力。④没有自己的武装。 重点精讲客观原因

①中外反动势力强大。②袁世凯反革命的两面手段。根本原因:资本主义发展不充分。

(2)教训

①必须有一个彻底的反帝反封建的革命纲领。②必须有坚强的正确的革命政党。③必须联合广大的农民,发动人民群众。④必须建立一支人民的军队才能取得革命的胜利。⑤辛亥革命的失败说明:资产阶级革命不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。材料一 右图是辛亥革命后期张聿光作

的漫画《袁世凯骑木马》,画中的袁世

凯身穿清朝的官服,正骑在木马上来回

摇动,脸上露出一副得意的表情。 深化探究联系所学知识,试说明此画的主要寓意是什么?答案 此画的政治寓意较为深刻。一方面袁世凯是典型的两面派,既借助清王朝的势力向革命军讨价还价,又借助革命军的力量向清王朝施压,最后成功窃取了国家大权。另一方面,在木马上晃来晃去的袁世凯似乎给人一种奋勇前进的印象,其实是故步自封、原地不动。材料二 1912年2月13日,孙中山认为“帝制从此不存留于中国内,民国的目的亦已达到”,遂向参议院请辞临时大总统,并推荐说:“清帝退位,南北统一,袁君之力实多。”(1)材料中孙中山对辛亥革命的成果持什么态度?答案 孙中山认为辛亥革命推翻了清朝专制统治,建立了中华民国,辛亥革命的任务已经完成。(2)有人认为辛亥革命胜利了,有人则认为辛亥革命失败了。你同意哪一观点?并说明理由。答案 ①言其胜利:主要是鉴于它推翻了清王朝,结束了在中国历史上延续了两千多年的封建帝制,建立了中华民国,实现了革命的直接目标。②言其失败:主要是因为革命胜利果实未能保持和巩固,南京临时政府很快完结,政权最终落于袁世凯等军阀之手,反帝反封建的革命任务并没有完成,中国依然是半殖民地半封建社会。 课堂小结1235641.“凡法律虽经议院议决而未奉诏令批准都不得见诸施行。”这一规定应出自( )

A.《中华民国约法》 B.《钦定宪法大纲》

C.《中华民国宪法》 D.《中华民国临时约法》解析 法律要“奉诏令实施”,说明当时皇帝尚存在,故只有《钦定宪法大纲》符合题意。其他三部宪法颁布时,封建君主专制制度已经被推翻。B1235642.观察下图,图中的内阁( )1911年清政府责任内阁成员合影123564①是清政府“预备立宪”的产物 ②从人数上看皇族与汉族平分秋色 ③其设立导致了立宪派的分化 ④从事实上说明清政府在玩弄骗局

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④123564解析 在清政府设立的“内阁”中,皇族占7人,该内阁被称为“皇族内阁”。因此,②的叙述不正确。答案 C1235643.武昌起义后,旧官僚黎元洪被推举为湖北军政府的都督,导致这种局面出现的根源在于( )

A.中国民族资产阶级具有软弱性和妥协性

B.起义士兵的幼稚与无知

C.革命党人借黎元洪的资历号召群众

D.在特定条件下,革命党人群龙无首123564解析 武昌起义胜利后,革命党人不敢单独掌握自己取得的胜利果实,从而暴露了他们的软弱性和妥协性。答案 A1235644.孙中山去世后,被安葬在南京中山陵,墓前也是一块无字碑,从另一方面表明孙中山功高盖世,非文字可以表达。孙中山先生领导的辛亥革命最大的历史功绩是( )

A.推翻了君主专制制度,建立了资产阶级共和国

B.颁布了中国第一部资产阶级宪法

C.为民族工业的发展创造了有利条件

D.使民主共和的观念从此深入人心123564解析 辛亥革命最大的功绩是推翻了中国两千多年的封建帝制,建立了中华民国,真正推动了中国的政治近代化发展。答案 A1235645.1912年,辛亥革命失败了。这里的“失败”是指( )

A.袁世凯当上临时大总统

B.西方国家拒绝承认南京临时政府

C.反帝反封建的历史任务没有完成

D.中国出现军阀割据和混战的局面123564解析 “辛亥革命的失败”是一个特定的历史概念,它要求学生通过再现相关的教材知识再认“失败”的含义:辛亥革命是一场更加完全意义上的资产阶级革命,只有推翻本国封建主义的统治,赶走帝国主义在华势力,建立完全意义上的资产阶级民主共和国,改变中国半殖民地半封建社会的性质,才能称之为成功,否则即为失败。答案 C1235646.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “予之定名‘中华民国’者,盖欲于革命之际,在破坏时则行军政,在建设时则行训政。所谓训政者,即训练清朝之遗民而成为民国之主人翁,以行此直接民权也。有训政为过渡时期,则人民无程度不足之忧也。”“除宪法上规定五权分立外,最要的就是县治,行使直接民权。” ——《孙中山全集》123564材料二 1928年10月3日,中国国民党中央执行委员会常务会议通过《训政纲领》,内容包括:“依照总理建国大纲所定选举、罢免、创制、复决四种政权,应训练国民逐渐行使,以立宪政之基础……治权之行政、立法、司法、考试、监察五项,付托于国民政府总揽而执行之,以立宪政时期民选政府之基础。”

——《中华民国法规辑要》等123564(1)根据材料一并结合所学知识,指出孙中山的民权主义与英美宪政思想的异同。答案 同:反对专制;主权在民;权力制衡。异:英美为三权分立,孙中山主张“五权分立”(五权宪法);孙中山强调直接民权,分阶段实现宪政。123564(2)根据材料并结合所学知识,简评孙中山的训政思想与南京国民政府的“训政”。答案 孙中山训政思想的实质是主权在民,反映了当时的中国社会政治状况,其目标是实现直接民权;国民党长期施行“训政”,其实质是独裁统治,违背了孙中山的训政思想。20世纪初民主革命蓬勃发展,清政府决定实行君主立宪,颁布“宪法大纲”是其重要的举措,目的是为“皇位永固”、“外患渐轻”、“内乱可弭”,借“立宪法”之名继续加强封建专制集权的国家机器,保障“君上大权”,遏制并消灭蓬勃发展的革命形势。 学思之窗民族危机使资产阶级革命党人拿起西方资产阶级的理论武器,号召人民革命,推翻清政府,建立资产阶级共和国。 资料回放 历史纵横帝国主义为维护自己在华的利益,不遗余力地支持袁世凯,扶植袁世凯为新的代理人。 学思之窗(1)封建反动势力过于强大,武昌起义后,许多省份是由立宪派和封建旧官僚相勾结控制地方政权的。

(2)是由资产阶级革命派软弱与妥协性决定的。 本课测评2.(1)思想斗争方面,20世纪初章炳麟等人,号召人民革命,主张推翻清政府,建立资产阶级共和国;孙中山提出了明确的奋斗目标——三民主义;革命党人与抵制革命的保皇舆论进行论战,极大地推动了民主革命思想的传播。(2)成立革命的领导组织、革命团体和革命政党,如华兴会、光复会、日知会和中国同盟会。

(3)发动一系列的武装起义,最终武昌起义取得了胜利。 学习延伸理清“预备立宪”和“辛亥革命”两个概念,找出二者之间的关系。“预备立宪”是在辛亥革命迅速发展的情况下实行的,这个骗局被识破后,更多的人加入革命的行列,推动了革命高潮的到来。

1.“新政”

(1)序幕:慈禧太后于1901年1月公开打起“ ”的旗号。

(2)目的:对外取媚洋人,对内笼络人心,挽救清朝危局,继续维持其专制统治。变法维新(3)措施

①改革官制,裁撤闲散衙门,添设新的机构。

②改革兵制,大规模扩练新军。

③改革学制,废科举,设学堂,奖留学。

④以法保护和奖励工商业等。(4)评价

①仍未能跳出“ ”的窠臼,没有涉及政治制度的变革。

②在实行“新政”的过程中,清政府大量增加捐税,更促使人民不断起来反抗,革命运动日益高涨。中体西用2.预备立宪

(1)目的:遏制蓬勃发展的 。

(2)经过革命形势五大臣资政院九责任内阁(3)结果

①预备立宪成为骗局, 分化,部分人倾向革命。

②清朝专制统治陷于空前孤立境地。立宪派清末“新政”和“预备立宪”

清廷设计的宪政与改良派的要求相去甚远。大纲将立法、行政、司法大权统归于君主,国民的权利只能得自君主的恩惠。改良派对大纲中维护皇帝权力、限制议院的规定十分不满,此后他们试图继续通过合法手段争取实现更大程度的民主。(岳麓版) 教材互补“新政”客观上使资本主义经济发展迅速,资产阶级队伍也得以发展,国外的资产阶级新思想也大量涌入,这都进一步加速了清朝反动统治的瓦解,加之“新政”实行过程中大量增加捐税使阶级对抗加剧,也加深了清政府的统治危机。 拓展延伸探究点1 清末“新政”

材料一 清末“新政”较之洋务运动更能体现学习西方的决心与实效,更具有社会转型的色彩。其计划不可谓不庞大,改革的速度也不可谓不快,但练新军也好,办实业也好,兴学堂、派留学也好,还有各地办 深化探究警政、地方自治、各类调查与选举,样样需费,而且非有巨额投入不可。对于连支付赔款与借款都不堪重负的清王朝来说,经费问题就是一个无法逾越的障碍。 ——虞和平主编《中国现代化历程》材料二 见下图鞭策(选自1908年《神州日报》)(1)根据材料一对“新政”的认识,指出清政府推行“新政”的目标及其面临的实际困难。答案 目标:学习西方,实现社会转型。困难:经费不足。(2)结合上图分析,清政府为克服困难采取了什么措施?这种措施导致当时舆论对清政府产生了怎样的看法?这种舆论产生了何种影响?答案 措施:增收捐税。看法:清政府压榨人民。影响:加速清朝灭亡(或加速“新政”失败)。探究点2 “预备立宪”

材料 《钦定宪法大纲》共23条,其中关于“君上大权”的共14条,后附臣民义务9条。宪法大纲以“大权统一朝廷,庶政公请舆论”为宗旨,宣布皇帝有立法、行政、司法等大权,议院的任务是“协赞”立法。(1)结合上述材料分析《钦定宪法大纲》的实质和目的。答案 实质是维护封建君主专制制度,目的是维护清朝统治。(2)如何评价《钦定宪法大纲》?答案 积极方面,皇帝的权力受到了一定的限制,相对于以前的君主专制而言,具有进步性;消极方面,宪法钦定,皇帝的权力很大,与西方国家的君主立宪制相去甚远。没有缓和社会矛盾,反而使部分立宪派转向革命。二、辛亥革命推翻封建帝制

1.革命思想的传播

(1)人物:章炳麟、 、邹容等。

(2)活动

①发表文章著作。

②声讨清政府对外卖国、对内专制的罪恶。

③号召人民起来革命,推翻清王朝,建立 国家。陈天华民主共和2.革命组织的建立

(1)主要团体:华兴会、 、日知会等。

(2)组建政党

①成立:1905年,中国同盟会在日本东京成立。

②纲领:驱除鞑虏,恢复中华, ,平均地权。

③性质:全国性的统一 革命政党。光复会创立民国资产阶级3.三民主义

(1)内容:民族、 、民生。

(2)目的:推翻清朝统治,建立 ,改变封建土地制度。民权民主共和国三民主义

1905年,孙中山在《民报》发刊词中,把同盟会的政治纲领阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,简称“三民主义”。其中,民族主义是反对民族压迫,反对满洲贵族的专制统治,恢复汉族的正统地位;民 概念阐释权主义是推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国——中华民国,国民一律平等;民生主义是解决以土地为中心的财富重新分配问题,平均地权。这是比较完整的资产阶级民主革命纲领。4.革命形势的发展

(1)革命党人与保皇派论战,推进了 的传播。

(2)革命党发动一系列起义,为最终胜利奠定了基础。民主革命思想5.革命的高潮、结果

(1)1911年10月10日, 爆发。

(2)1912年1月1日, 宣告成立。2月12日,清帝宣布退位,清王朝统治结束。武昌起义中华民国《钦定宪法大纲》与《中华民国临时约法》的不同

《钦定宪法大纲》名为“宪法”,实则不带有任何宪法性质,它只不过是清政府慑于民主宪政的潮流而采取的一种自救措施。《中华民国临时约法》是中国近代史上第一部具有资产阶级民主性质的宪法文献,反映了辛亥革命的重大成果,推动了中国近代民主化进程。 核心比较三、列强对辛亥革命的干涉

1.原因

列强担心其在华的实际利益受到威胁。

2.表现

(1)调集军队,准备武装干涉中国革命。

(2)武昌起义后在“严守中立”的伪装下,扶植 。袁世凯(3)南京临时政府成立后,列强采取军事威胁、外交孤立和经济封锁等手段,向革命政权施加压力,帮袁世凯篡夺革命果实。

3.结果

袁世凯窃取了辛亥革命的胜利果实。袁世凯能够窃取辛亥革命果实的原因

(1)帝国主义列强的扶植。(2)清政府对袁世凯的重用。(3)袁世凯手中掌握着强大的武装,玩弄反革命手法。(4)资产阶级革命派的软弱和妥协。 重点精讲4.辛亥革命的历史意义

(1)性质:中国近代史上一次伟大的 运动。

(2)功绩

①推翻了清王朝,结束了封建帝制,创建了中华民国,使 深入人心。

②众多的志士仁人显示了可贵的斗争精神。

③局限:没有完成 的任务。民主革命民主共和观念反帝反封建如何认识辛亥革命失败的原因和教训?

(1)失败原因

主观原因:资产阶级的软弱性与妥协性

①没有一个彻底的反帝反封建的革命纲领。②脱离广大人民群众。③同盟会软弱无力。④没有自己的武装。 重点精讲客观原因

①中外反动势力强大。②袁世凯反革命的两面手段。根本原因:资本主义发展不充分。

(2)教训

①必须有一个彻底的反帝反封建的革命纲领。②必须有坚强的正确的革命政党。③必须联合广大的农民,发动人民群众。④必须建立一支人民的军队才能取得革命的胜利。⑤辛亥革命的失败说明:资产阶级革命不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。材料一 右图是辛亥革命后期张聿光作

的漫画《袁世凯骑木马》,画中的袁世

凯身穿清朝的官服,正骑在木马上来回

摇动,脸上露出一副得意的表情。 深化探究联系所学知识,试说明此画的主要寓意是什么?答案 此画的政治寓意较为深刻。一方面袁世凯是典型的两面派,既借助清王朝的势力向革命军讨价还价,又借助革命军的力量向清王朝施压,最后成功窃取了国家大权。另一方面,在木马上晃来晃去的袁世凯似乎给人一种奋勇前进的印象,其实是故步自封、原地不动。材料二 1912年2月13日,孙中山认为“帝制从此不存留于中国内,民国的目的亦已达到”,遂向参议院请辞临时大总统,并推荐说:“清帝退位,南北统一,袁君之力实多。”(1)材料中孙中山对辛亥革命的成果持什么态度?答案 孙中山认为辛亥革命推翻了清朝专制统治,建立了中华民国,辛亥革命的任务已经完成。(2)有人认为辛亥革命胜利了,有人则认为辛亥革命失败了。你同意哪一观点?并说明理由。答案 ①言其胜利:主要是鉴于它推翻了清王朝,结束了在中国历史上延续了两千多年的封建帝制,建立了中华民国,实现了革命的直接目标。②言其失败:主要是因为革命胜利果实未能保持和巩固,南京临时政府很快完结,政权最终落于袁世凯等军阀之手,反帝反封建的革命任务并没有完成,中国依然是半殖民地半封建社会。 课堂小结1235641.“凡法律虽经议院议决而未奉诏令批准都不得见诸施行。”这一规定应出自( )

A.《中华民国约法》 B.《钦定宪法大纲》

C.《中华民国宪法》 D.《中华民国临时约法》解析 法律要“奉诏令实施”,说明当时皇帝尚存在,故只有《钦定宪法大纲》符合题意。其他三部宪法颁布时,封建君主专制制度已经被推翻。B1235642.观察下图,图中的内阁( )1911年清政府责任内阁成员合影123564①是清政府“预备立宪”的产物 ②从人数上看皇族与汉族平分秋色 ③其设立导致了立宪派的分化 ④从事实上说明清政府在玩弄骗局

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④123564解析 在清政府设立的“内阁”中,皇族占7人,该内阁被称为“皇族内阁”。因此,②的叙述不正确。答案 C1235643.武昌起义后,旧官僚黎元洪被推举为湖北军政府的都督,导致这种局面出现的根源在于( )

A.中国民族资产阶级具有软弱性和妥协性

B.起义士兵的幼稚与无知

C.革命党人借黎元洪的资历号召群众

D.在特定条件下,革命党人群龙无首123564解析 武昌起义胜利后,革命党人不敢单独掌握自己取得的胜利果实,从而暴露了他们的软弱性和妥协性。答案 A1235644.孙中山去世后,被安葬在南京中山陵,墓前也是一块无字碑,从另一方面表明孙中山功高盖世,非文字可以表达。孙中山先生领导的辛亥革命最大的历史功绩是( )

A.推翻了君主专制制度,建立了资产阶级共和国

B.颁布了中国第一部资产阶级宪法

C.为民族工业的发展创造了有利条件

D.使民主共和的观念从此深入人心123564解析 辛亥革命最大的功绩是推翻了中国两千多年的封建帝制,建立了中华民国,真正推动了中国的政治近代化发展。答案 A1235645.1912年,辛亥革命失败了。这里的“失败”是指( )

A.袁世凯当上临时大总统

B.西方国家拒绝承认南京临时政府

C.反帝反封建的历史任务没有完成

D.中国出现军阀割据和混战的局面123564解析 “辛亥革命的失败”是一个特定的历史概念,它要求学生通过再现相关的教材知识再认“失败”的含义:辛亥革命是一场更加完全意义上的资产阶级革命,只有推翻本国封建主义的统治,赶走帝国主义在华势力,建立完全意义上的资产阶级民主共和国,改变中国半殖民地半封建社会的性质,才能称之为成功,否则即为失败。答案 C1235646.阅读下列材料,回答问题。

材料一 “予之定名‘中华民国’者,盖欲于革命之际,在破坏时则行军政,在建设时则行训政。所谓训政者,即训练清朝之遗民而成为民国之主人翁,以行此直接民权也。有训政为过渡时期,则人民无程度不足之忧也。”“除宪法上规定五权分立外,最要的就是县治,行使直接民权。” ——《孙中山全集》123564材料二 1928年10月3日,中国国民党中央执行委员会常务会议通过《训政纲领》,内容包括:“依照总理建国大纲所定选举、罢免、创制、复决四种政权,应训练国民逐渐行使,以立宪政之基础……治权之行政、立法、司法、考试、监察五项,付托于国民政府总揽而执行之,以立宪政时期民选政府之基础。”

——《中华民国法规辑要》等123564(1)根据材料一并结合所学知识,指出孙中山的民权主义与英美宪政思想的异同。答案 同:反对专制;主权在民;权力制衡。异:英美为三权分立,孙中山主张“五权分立”(五权宪法);孙中山强调直接民权,分阶段实现宪政。123564(2)根据材料并结合所学知识,简评孙中山的训政思想与南京国民政府的“训政”。答案 孙中山训政思想的实质是主权在民,反映了当时的中国社会政治状况,其目标是实现直接民权;国民党长期施行“训政”,其实质是独裁统治,违背了孙中山的训政思想。20世纪初民主革命蓬勃发展,清政府决定实行君主立宪,颁布“宪法大纲”是其重要的举措,目的是为“皇位永固”、“外患渐轻”、“内乱可弭”,借“立宪法”之名继续加强封建专制集权的国家机器,保障“君上大权”,遏制并消灭蓬勃发展的革命形势。 学思之窗民族危机使资产阶级革命党人拿起西方资产阶级的理论武器,号召人民革命,推翻清政府,建立资产阶级共和国。 资料回放 历史纵横帝国主义为维护自己在华的利益,不遗余力地支持袁世凯,扶植袁世凯为新的代理人。 学思之窗(1)封建反动势力过于强大,武昌起义后,许多省份是由立宪派和封建旧官僚相勾结控制地方政权的。

(2)是由资产阶级革命派软弱与妥协性决定的。 本课测评2.(1)思想斗争方面,20世纪初章炳麟等人,号召人民革命,主张推翻清政府,建立资产阶级共和国;孙中山提出了明确的奋斗目标——三民主义;革命党人与抵制革命的保皇舆论进行论战,极大地推动了民主革命思想的传播。(2)成立革命的领导组织、革命团体和革命政党,如华兴会、光复会、日知会和中国同盟会。

(3)发动一系列的武装起义,最终武昌起义取得了胜利。 学习延伸理清“预备立宪”和“辛亥革命”两个概念,找出二者之间的关系。“预备立宪”是在辛亥革命迅速发展的情况下实行的,这个骗局被识破后,更多的人加入革命的行列,推动了革命高潮的到来。

同课章节目录

- 第一单元 专制理论与民主思想的冲突

- 第1课 西方专制主义理论

- 第2课 近代西方的民主思想

- 第二单元 英国议会与国王的斗争

- 第1课 英国议会与王权矛盾的激化

- 第2课 民主与专制的反复较量

- 第三单元 向封建专制统治宣战的檄文

- 第1课 美国《独立宣言》

- 第2课 法国《人权宣言》

- 第3课 《中华民国临时约法》

- 探究活动课一 撰写历史短评

- 第四单元 构建资产阶级代议制的政治框架

- 第1课 英国君主立宪制的建立

- 第2课 英国责任制内阁的形成

- 第3课 美国代议共和制度的建立

- 第五单元 法国民主力量与专制势力的斗争

- 第1课 法国大革命的最初胜利

- 第2课 拿破仑帝国的建立与封建制度的复辟

- 第3课 法国资产阶级共和制度的最终确立

- 第六单元 近代中国的民主思想与反对专制的斗争

- 第1课 西方民主思想对中国的冲击

- 第2课 中国资产阶级的民主思想

- 第3课 资产阶级民主革命的酝酿和爆发

- 第4课 反对复辟帝制、维护共和的斗争

- 第七单元 无产阶级和人民群众争取民主的斗争

- 第1课 英国宪章运动

- 第2课 欧洲无产阶级争取民主的斗争

- 第3课 抗战胜利前中国人民争取民主的斗争

- 第4课 抗战胜利后的人民民主运动

- 探究活动课二 近代时期人们对民主的追求与斗争