第2课 北魏孝文帝的改革措施 课件 (4)【共31张ppt】

文档属性

| 名称 | 第2课 北魏孝文帝的改革措施 课件 (4)【共31张ppt】 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-06 12:27:58 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。第2课 北魏孝文帝的改革措施课程标准

归纳孝文帝改革的主要内容。

内容解读

1.冯太后主持下的新制改革的内容、影响。

2.孝文帝迁都洛阳,移风易俗改革的内容及意义。

(1)主持者:_______。

(2)重点:建立各种新的_____。

(1)制定官吏_____制,整顿吏治。

①俸禄由_____统一筹集,按_________发放,不许官吏自筹。一、卓有成效的新制1.推行2.措施冯太后制度俸禄国家级别高低②制定惩治_____的办法,使_____有所好转。

(2)推行_______。

①前提:_________长期战乱,_____控制着大量无主荒地。

②内容:按一定的标准,将_________的土地分配给农民耕

种,土地不得_____。

③作用:一定程度上使无地农民得到土地,推动了北方地区_________的恢复和发展。

(3)设立三长制。

①目的:配合_______的推行,强化对_____的控制。

②职责:检查_____,征收_____,征发徭役和兵役,推行

_______。

贪污吏治均田制中原地区政府国家控制买卖社会经济均田制地方户口租赋均田制③作用:使国家从_____到_____的行政体制得以完善,保证了国家对人民有效的控制。

(4)推行新的租调制。

①原因:配合_______的推行。

②内容:一对_____每年向政府缴纳一定数量的_____。

③作用:农民成为国家的_________,减轻了农民负担,国家的租调收入大为增加。

中央基层均田制夫妇租调编户齐民

(1)政治上:为加强对中原地区的统治,都城______已不适应社会发展需要,且保守势力强大,改革势必受阻。

(2)经济:平城经济落后,粮食供给困难。

(3)军事:与_____相邻,时受骚扰,很不安全。

(4)地理位置:平城位置偏北,不利于对整个中原地区的统治。

(1)孝文帝以“_____”为名,巧设计谋迫使贵族大臣接受了迁都的决定。

(2)495年,北魏正式将都城迁到_____。

二、设巧计迁都洛阳1.原因2.过程平城柔然南伐洛阳名师点拨:孝文帝迁都,实质上是一场是否接受汉族先进文化的斗争。以孝文帝为首的改革派,为了接受汉族先进文化迁都洛阳,这是接受汉族先进文化,巩固统治的关键性行动,为后来的一系列改革奠定了基础。

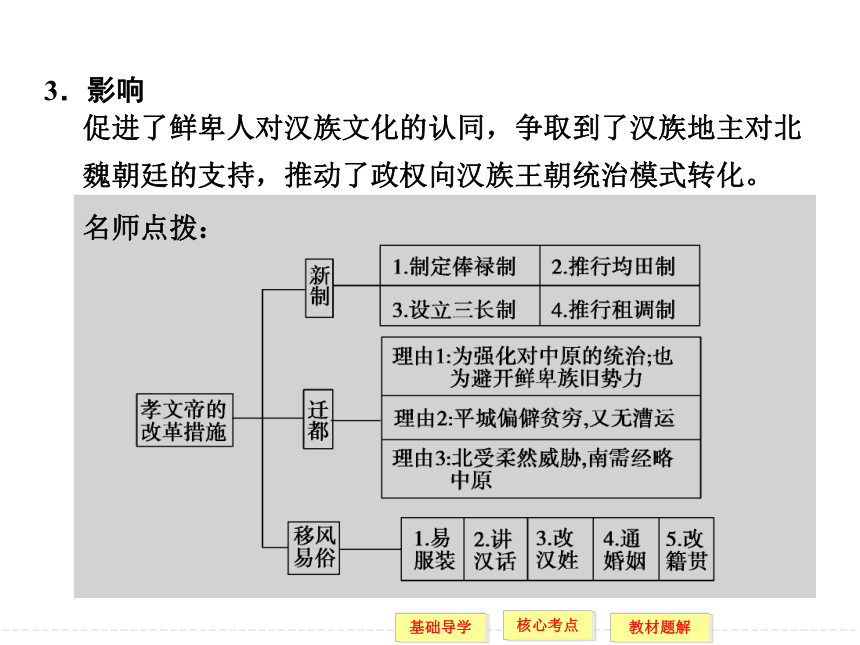

进一步学习和采纳汉族的_________和_________,促进鲜卑族贵族积极接受汉族文化。

(1)易服装:_________一律改穿汉装。

(2)讲汉话:以汉语为“正音”,官员上朝时改说汉话。

(3)改汉姓,定门第等级:将鲜卑人原有姓氏改为_____,

按_________来选拔人才、任命官吏。

(4)通婚姻:提倡鲜卑人与_____通婚,以巩固统治。

(5)改籍贯:凡已迁到洛阳的鲜卑人,一律以______为原

籍。

三、移风易俗1.推行2.内容典章制度生活方式鲜卑贵族汉姓门第高低汉人洛阳名师点拨:

促进了鲜卑人对汉族文化的认同,争取到了汉族地主对北魏朝廷的支持,推动了政权向汉族王朝统治模式转化。

3.影响

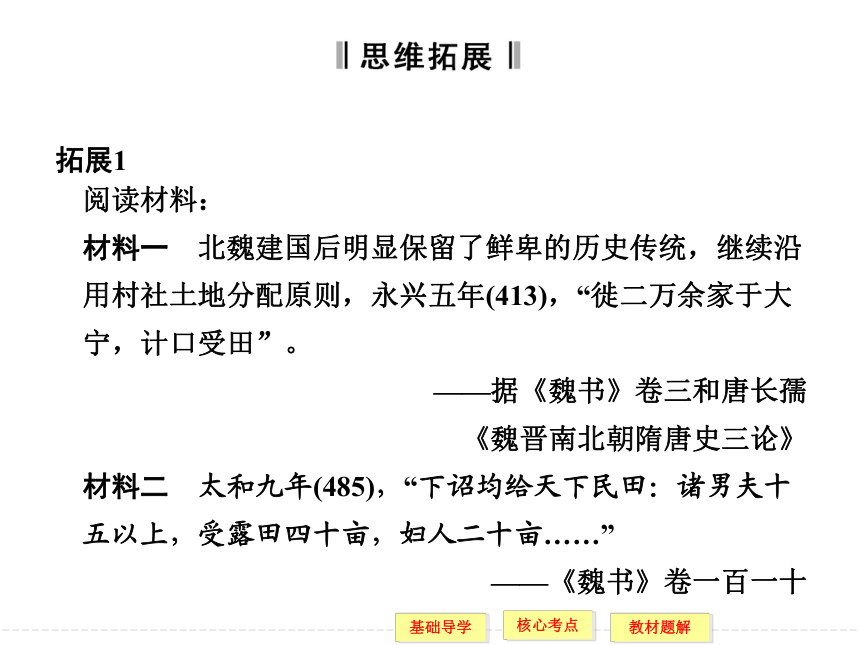

阅读材料:

材料一 北魏建国后明显保留了鲜卑的历史传统,继续沿用村社土地分配原则,永兴五年(413),“徙二万余家于大宁,计口受田”。

——据《魏书》卷三和唐长孺

《魏晋南北朝隋唐史三论》

材料二 太和九年(485),“下诏均给天下民田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”

——《魏书》卷一百一十

拓展1(1)材料一和材料二中的土地分配方式有何共同之处?

(2)材料二中的土地制度经北魏孝文帝推行后,一直被沿用到唐代中期。除此之外,北魏孝文帝还推行了哪些改革措施?

答案 (1)按人口分配土地。

(2)易汉服;改汉姓;说汉话;与汉人通婚;学习汉族典章制度;迁都洛阳。

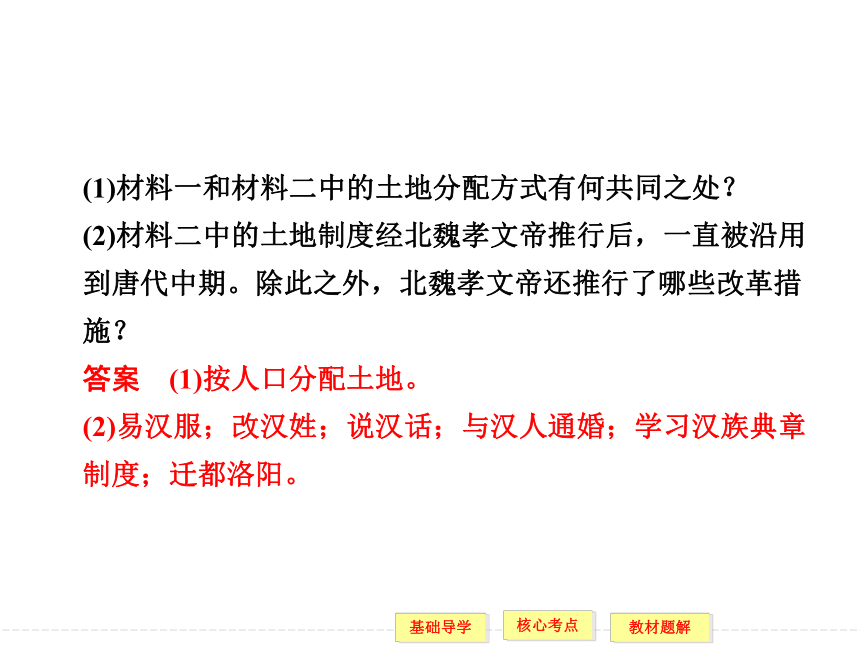

观察地图:

拓展2(1)从图中可以看出孝文帝迁都的必要性是什么?

(2)孝文帝迁都的主要目的是什么?

(3)你如何评价孝文帝的迁都?

答案 (1)北受柔然的威胁。

(2)更便于接受中原文明,经略中原。

(3)这是必要之举,也是成功之举,它使北魏既摆脱了柔然的威胁,又便于接受汉文化,巩固了对中原的统治。

(1)判断上面两幅图片所反映的内容,哪一幅是孝文帝改革后的?

(2)孝文帝改革前后鲜卑族服装的变化反映了什么问题?

答案 (1)图二。

(2)反映了进入黄河流域后,鲜卑族适应了社会环境和生活方式的变化。

拓展3 为什么说均田制的推行不能抑制土地兼并?

提示 因为均田制没有改变封建土地所有制,而且官僚地主占有大量土地,土地兼并必然还会发展起来。

归纳北魏孝文帝改革的主要内容【角度1】? 北魏孝文帝改革主要包括哪些内容?

提示 孝文帝改革涉及政治、经济、文化等各个领域,范围极其广泛,内容也极为丰富。总体概括起来有以下三点:

第一,推行均田制。在推行均田制的同时又颁布了与之相联系的三长制和租调制,均田制使农民分得了一定数量的土地,将农民牢牢束缚在土地上,成为国家的编户,保证了地主阶级的基本利益及土地私有制。而租调制则相对减轻了农民的租调负担,改善了农民的生产生活条件,从另一方面促进了生产力的发展。【角度2】?第二,整顿吏治。吏治的败坏不仅激化了社会矛盾,同时也使统治阶级内部产生了矛盾。在这项改革措施中,以“政绩”的好坏为标准,整肃了官僚机构,巩固了封建统治。

第三,促进民族融合。主要内容有改官制、禁胡服、断北语、改复姓、定族姓、迁都洛阳等,这是孝文帝改革中最重要的措施。

材料一 “今日之行,诚知不易。但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里;因兹大举,光宅中原……”

——《魏书》

材料二 南朝将领陈庆之出使北方,目睹了洛阳的风貌后发出感叹:“自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。”

——《洛阳伽蓝记》

1.阅读下列材料:请回答:

(1)材料一北魏孝文帝为迁都洛阳提出了哪些理由?(不得摘抄原文)你认为孝文帝迁都洛阳的主观目的是什么?

(2)严格说迁都洛阳并非孝文帝改革本身的内容,然而人们一直把它当成改革的有机组成部分,这是为什么?结合材料二和所学知识加以说明。

解析 本题主要考查学生阅读材料以及归纳概括材料的能力。第(1)问要依据材料逐条进行归纳,注意语言要简练。第(2)问要结合迁都洛阳的历史作用来回答。

答案 (1)理由:北魏虽然统一了北方,但民族之间存在着严重隔阂,文化冲突剧烈;平城地处塞上,经济比较落后,交通不便;平城保守势力强,改革阻力大;洛阳曾是多个王朝建都之地。目的:加强对黄河流域的控制。

(2)北魏孝文帝迁都,保证了改革的深入,有利于民族的融合,使中华文明得到进一步发展,使洛阳再次成为北方政治、经济中心。

如何认识均田制的实质及地位?

提示 均田制的推行是各项新制中的重点内容和中心内容,其实质是封建国家的土地所有制,是北魏政权的经济基础,是其他新制推行的出发点。

【角度1】?均田制的实质与影响 北魏孝文帝改革推行均田制有哪些影响?

提示 首先一定程度上使无地农民获得了无主的荒地,农民有了安居乐业的可能,生产积极性提高,同时大片荒地被开垦出来,粮食产量不断增加,从而积极推动了北方经济的恢复和发展;其次,均田制是封建国家土地所有制,并未触动封建地主利益,一方面有利于国家征收赋税和徭役,另一方面促进了北魏政权的封建化,从根本上巩固了北魏的统治;再次是均田制的推行极大地推动了北方内迁各族改变原先落后的游牧生活而向封建农民的转化,推动了这一时期北方民族大融合高潮的出现;还有,均田制对后代田制也有很大影响,先后为北齐、北周、隋、唐所沿用,施行时间长达三百多年。这一制度的选择、推行为中国封建鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

【角度2】?

材料一 九年(公元485年),下诏均给天下民田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,……以供耕作……于是海内安之。

——《魏书·食货志》

材料二 就在孝文帝要求本族改穿汉服的同时,胡服却在汉人中流传开来,以致汉族年轻女子“褰裙逐马如卷蓬,左射右射必叠双”。

——《飘逝的岁月—中国社会史》

2.阅读下列材料:请回答:

(1)材料一中孝文帝改革的主要措施是什么?其实行的基本条件是什么?有何积极作用?

(2)材料二反映了什么现象?据此分析北魏孝文帝改革对中国历史发展的影响。

解析 由材料中“九年(公元485年)”《魏书·食货志》可判断是孝文帝改革中实行的均田制,它是把国家掌握的无主荒地进行分配。“就在孝文帝要求本民族改穿汉服的同时,胡服却在汉人中流传开来”,反映了民族融合。影响:从对民族发展和多民族国家的巩固方面来分析。

答案 措施:均田制。

基本条件:政府能够掌握、支配大批的无主荒地。

积极作用:均田制抑制了土地兼并;有利于国家征收赋税和征发徭役;有利于调动农民的生产积极性;吸引农民农耕定居(加速封建化进程);促进北方经济的恢复和发展等。(答出3点即可)

(2)现象:民族融合。

影响:促进了北方民族大融合,促进了北方社会发展,为国家重新统一奠定了基础。

特别提醒

俸禄制使北魏吏治好转,为各项制度建立实施提供了政治保障,均田制是封建国家土地所有制,均田制和与之相适应的租调赋税制度一起构成了北魏政权的经济基础,从经济上保证了俸禄制的继续推行,同时也为三长制的实行提供了客观要求,而三长制的实行又保证了均田制和租调制的推行。

想一想,孝文帝为迁都洛阳提出了哪些理由?你认为,这些理由是否可以成立?

答案提示 北魏虽然统一了北方,但民族之间存在着严重隔阂,文化冲突剧烈;平城偏居塞上,民风强悍,崇尚武力,难以文治;洛阳等地曾是多个汉族王朝建都之地,迁都洛阳就可以在政治上取得正统地位。

学思之窗北魏孝文帝改革分前后两个阶段,两个阶段的各自改革重点是什么?孝文帝推行的改革措施主要有哪些?

答案提示 第一阶段改革的重点是创建新制,主要措施有俸禄制、均田制、三长制、租调制。第二阶段改革重点是汉化政策,主要措施是迁都洛阳和移风易俗。

从严格意义上讲,迁都洛阳事件并不是孝文帝改革本身的内容,然而,人们大多都把它看作是改革的有机组成部分,这是为什么?

?探究学习总结一、本课测评1.2.答案提示 洛阳是历代帝王建都立业之所,也是汉文化积淀深厚之地,迁都洛阳首先有利于巩固前期改革的成果,其次有利于进一步推行深层次的改革。迁都洛阳是整个改革的关键和后期改革的前提,此所谓“皮之不存,毛将焉附”。

探究活动:查阅今人所撰写的有关北魏孝文帝的评传著作,进一步了解孝文帝励精图治的表现和贡献,重点看看他在用人、提倡文学艺术、体察民情等方面有哪些作为,并举具体例子加以说明。

二、学习延伸1.答案提示 《资治通鉴》关于孝文帝用人方面提到:“好贤乐善,情如饥渴,所与游接,常寄以布素之意,如李冲、李彪、高闾、王肃、郭祚、宋弁、刘芳、崔光、邢峦之徒,皆以文雅见亲,贵显用事;制礼作乐,郁然可观,有太平之风焉。”

阅读与思考:阅读以上材料,谈谈你对北魏孝文帝的评价。

答案提示 魏孝文帝拓跋宏是北魏一位杰出的皇帝,他亲政以后,为了巩固北魏封建国家,实行了许多重要的改革,加速了北方各少数民族的封建化进程,为隋统一中国奠定了基础;是北方及西北方各民族陆续进入中原后民族融合的一次总结,对中国历史发展起了重要的作用。

2.

归纳孝文帝改革的主要内容。

内容解读

1.冯太后主持下的新制改革的内容、影响。

2.孝文帝迁都洛阳,移风易俗改革的内容及意义。

(1)主持者:_______。

(2)重点:建立各种新的_____。

(1)制定官吏_____制,整顿吏治。

①俸禄由_____统一筹集,按_________发放,不许官吏自筹。一、卓有成效的新制1.推行2.措施冯太后制度俸禄国家级别高低②制定惩治_____的办法,使_____有所好转。

(2)推行_______。

①前提:_________长期战乱,_____控制着大量无主荒地。

②内容:按一定的标准,将_________的土地分配给农民耕

种,土地不得_____。

③作用:一定程度上使无地农民得到土地,推动了北方地区_________的恢复和发展。

(3)设立三长制。

①目的:配合_______的推行,强化对_____的控制。

②职责:检查_____,征收_____,征发徭役和兵役,推行

_______。

贪污吏治均田制中原地区政府国家控制买卖社会经济均田制地方户口租赋均田制③作用:使国家从_____到_____的行政体制得以完善,保证了国家对人民有效的控制。

(4)推行新的租调制。

①原因:配合_______的推行。

②内容:一对_____每年向政府缴纳一定数量的_____。

③作用:农民成为国家的_________,减轻了农民负担,国家的租调收入大为增加。

中央基层均田制夫妇租调编户齐民

(1)政治上:为加强对中原地区的统治,都城______已不适应社会发展需要,且保守势力强大,改革势必受阻。

(2)经济:平城经济落后,粮食供给困难。

(3)军事:与_____相邻,时受骚扰,很不安全。

(4)地理位置:平城位置偏北,不利于对整个中原地区的统治。

(1)孝文帝以“_____”为名,巧设计谋迫使贵族大臣接受了迁都的决定。

(2)495年,北魏正式将都城迁到_____。

二、设巧计迁都洛阳1.原因2.过程平城柔然南伐洛阳名师点拨:孝文帝迁都,实质上是一场是否接受汉族先进文化的斗争。以孝文帝为首的改革派,为了接受汉族先进文化迁都洛阳,这是接受汉族先进文化,巩固统治的关键性行动,为后来的一系列改革奠定了基础。

进一步学习和采纳汉族的_________和_________,促进鲜卑族贵族积极接受汉族文化。

(1)易服装:_________一律改穿汉装。

(2)讲汉话:以汉语为“正音”,官员上朝时改说汉话。

(3)改汉姓,定门第等级:将鲜卑人原有姓氏改为_____,

按_________来选拔人才、任命官吏。

(4)通婚姻:提倡鲜卑人与_____通婚,以巩固统治。

(5)改籍贯:凡已迁到洛阳的鲜卑人,一律以______为原

籍。

三、移风易俗1.推行2.内容典章制度生活方式鲜卑贵族汉姓门第高低汉人洛阳名师点拨:

促进了鲜卑人对汉族文化的认同,争取到了汉族地主对北魏朝廷的支持,推动了政权向汉族王朝统治模式转化。

3.影响

阅读材料:

材料一 北魏建国后明显保留了鲜卑的历史传统,继续沿用村社土地分配原则,永兴五年(413),“徙二万余家于大宁,计口受田”。

——据《魏书》卷三和唐长孺

《魏晋南北朝隋唐史三论》

材料二 太和九年(485),“下诏均给天下民田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”

——《魏书》卷一百一十

拓展1(1)材料一和材料二中的土地分配方式有何共同之处?

(2)材料二中的土地制度经北魏孝文帝推行后,一直被沿用到唐代中期。除此之外,北魏孝文帝还推行了哪些改革措施?

答案 (1)按人口分配土地。

(2)易汉服;改汉姓;说汉话;与汉人通婚;学习汉族典章制度;迁都洛阳。

观察地图:

拓展2(1)从图中可以看出孝文帝迁都的必要性是什么?

(2)孝文帝迁都的主要目的是什么?

(3)你如何评价孝文帝的迁都?

答案 (1)北受柔然的威胁。

(2)更便于接受中原文明,经略中原。

(3)这是必要之举,也是成功之举,它使北魏既摆脱了柔然的威胁,又便于接受汉文化,巩固了对中原的统治。

(1)判断上面两幅图片所反映的内容,哪一幅是孝文帝改革后的?

(2)孝文帝改革前后鲜卑族服装的变化反映了什么问题?

答案 (1)图二。

(2)反映了进入黄河流域后,鲜卑族适应了社会环境和生活方式的变化。

拓展3 为什么说均田制的推行不能抑制土地兼并?

提示 因为均田制没有改变封建土地所有制,而且官僚地主占有大量土地,土地兼并必然还会发展起来。

归纳北魏孝文帝改革的主要内容【角度1】? 北魏孝文帝改革主要包括哪些内容?

提示 孝文帝改革涉及政治、经济、文化等各个领域,范围极其广泛,内容也极为丰富。总体概括起来有以下三点:

第一,推行均田制。在推行均田制的同时又颁布了与之相联系的三长制和租调制,均田制使农民分得了一定数量的土地,将农民牢牢束缚在土地上,成为国家的编户,保证了地主阶级的基本利益及土地私有制。而租调制则相对减轻了农民的租调负担,改善了农民的生产生活条件,从另一方面促进了生产力的发展。【角度2】?第二,整顿吏治。吏治的败坏不仅激化了社会矛盾,同时也使统治阶级内部产生了矛盾。在这项改革措施中,以“政绩”的好坏为标准,整肃了官僚机构,巩固了封建统治。

第三,促进民族融合。主要内容有改官制、禁胡服、断北语、改复姓、定族姓、迁都洛阳等,这是孝文帝改革中最重要的措施。

材料一 “今日之行,诚知不易。但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里;因兹大举,光宅中原……”

——《魏书》

材料二 南朝将领陈庆之出使北方,目睹了洛阳的风貌后发出感叹:“自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。”

——《洛阳伽蓝记》

1.阅读下列材料:请回答:

(1)材料一北魏孝文帝为迁都洛阳提出了哪些理由?(不得摘抄原文)你认为孝文帝迁都洛阳的主观目的是什么?

(2)严格说迁都洛阳并非孝文帝改革本身的内容,然而人们一直把它当成改革的有机组成部分,这是为什么?结合材料二和所学知识加以说明。

解析 本题主要考查学生阅读材料以及归纳概括材料的能力。第(1)问要依据材料逐条进行归纳,注意语言要简练。第(2)问要结合迁都洛阳的历史作用来回答。

答案 (1)理由:北魏虽然统一了北方,但民族之间存在着严重隔阂,文化冲突剧烈;平城地处塞上,经济比较落后,交通不便;平城保守势力强,改革阻力大;洛阳曾是多个王朝建都之地。目的:加强对黄河流域的控制。

(2)北魏孝文帝迁都,保证了改革的深入,有利于民族的融合,使中华文明得到进一步发展,使洛阳再次成为北方政治、经济中心。

如何认识均田制的实质及地位?

提示 均田制的推行是各项新制中的重点内容和中心内容,其实质是封建国家的土地所有制,是北魏政权的经济基础,是其他新制推行的出发点。

【角度1】?均田制的实质与影响 北魏孝文帝改革推行均田制有哪些影响?

提示 首先一定程度上使无地农民获得了无主的荒地,农民有了安居乐业的可能,生产积极性提高,同时大片荒地被开垦出来,粮食产量不断增加,从而积极推动了北方经济的恢复和发展;其次,均田制是封建国家土地所有制,并未触动封建地主利益,一方面有利于国家征收赋税和徭役,另一方面促进了北魏政权的封建化,从根本上巩固了北魏的统治;再次是均田制的推行极大地推动了北方内迁各族改变原先落后的游牧生活而向封建农民的转化,推动了这一时期北方民族大融合高潮的出现;还有,均田制对后代田制也有很大影响,先后为北齐、北周、隋、唐所沿用,施行时间长达三百多年。这一制度的选择、推行为中国封建鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

【角度2】?

材料一 九年(公元485年),下诏均给天下民田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,……以供耕作……于是海内安之。

——《魏书·食货志》

材料二 就在孝文帝要求本族改穿汉服的同时,胡服却在汉人中流传开来,以致汉族年轻女子“褰裙逐马如卷蓬,左射右射必叠双”。

——《飘逝的岁月—中国社会史》

2.阅读下列材料:请回答:

(1)材料一中孝文帝改革的主要措施是什么?其实行的基本条件是什么?有何积极作用?

(2)材料二反映了什么现象?据此分析北魏孝文帝改革对中国历史发展的影响。

解析 由材料中“九年(公元485年)”《魏书·食货志》可判断是孝文帝改革中实行的均田制,它是把国家掌握的无主荒地进行分配。“就在孝文帝要求本民族改穿汉服的同时,胡服却在汉人中流传开来”,反映了民族融合。影响:从对民族发展和多民族国家的巩固方面来分析。

答案 措施:均田制。

基本条件:政府能够掌握、支配大批的无主荒地。

积极作用:均田制抑制了土地兼并;有利于国家征收赋税和征发徭役;有利于调动农民的生产积极性;吸引农民农耕定居(加速封建化进程);促进北方经济的恢复和发展等。(答出3点即可)

(2)现象:民族融合。

影响:促进了北方民族大融合,促进了北方社会发展,为国家重新统一奠定了基础。

特别提醒

俸禄制使北魏吏治好转,为各项制度建立实施提供了政治保障,均田制是封建国家土地所有制,均田制和与之相适应的租调赋税制度一起构成了北魏政权的经济基础,从经济上保证了俸禄制的继续推行,同时也为三长制的实行提供了客观要求,而三长制的实行又保证了均田制和租调制的推行。

想一想,孝文帝为迁都洛阳提出了哪些理由?你认为,这些理由是否可以成立?

答案提示 北魏虽然统一了北方,但民族之间存在着严重隔阂,文化冲突剧烈;平城偏居塞上,民风强悍,崇尚武力,难以文治;洛阳等地曾是多个汉族王朝建都之地,迁都洛阳就可以在政治上取得正统地位。

学思之窗北魏孝文帝改革分前后两个阶段,两个阶段的各自改革重点是什么?孝文帝推行的改革措施主要有哪些?

答案提示 第一阶段改革的重点是创建新制,主要措施有俸禄制、均田制、三长制、租调制。第二阶段改革重点是汉化政策,主要措施是迁都洛阳和移风易俗。

从严格意义上讲,迁都洛阳事件并不是孝文帝改革本身的内容,然而,人们大多都把它看作是改革的有机组成部分,这是为什么?

?探究学习总结一、本课测评1.2.答案提示 洛阳是历代帝王建都立业之所,也是汉文化积淀深厚之地,迁都洛阳首先有利于巩固前期改革的成果,其次有利于进一步推行深层次的改革。迁都洛阳是整个改革的关键和后期改革的前提,此所谓“皮之不存,毛将焉附”。

探究活动:查阅今人所撰写的有关北魏孝文帝的评传著作,进一步了解孝文帝励精图治的表现和贡献,重点看看他在用人、提倡文学艺术、体察民情等方面有哪些作为,并举具体例子加以说明。

二、学习延伸1.答案提示 《资治通鉴》关于孝文帝用人方面提到:“好贤乐善,情如饥渴,所与游接,常寄以布素之意,如李冲、李彪、高闾、王肃、郭祚、宋弁、刘芳、崔光、邢峦之徒,皆以文雅见亲,贵显用事;制礼作乐,郁然可观,有太平之风焉。”

阅读与思考:阅读以上材料,谈谈你对北魏孝文帝的评价。

答案提示 魏孝文帝拓跋宏是北魏一位杰出的皇帝,他亲政以后,为了巩固北魏封建国家,实行了许多重要的改革,加速了北方各少数民族的封建化进程,为隋统一中国奠定了基础;是北方及西北方各民族陆续进入中原后民族融合的一次总结,对中国历史发展起了重要的作用。

2.

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件