第2课 北魏孝文帝的改革措施 同步练习 (含答案解析) (2)

文档属性

| 名称 | 第2课 北魏孝文帝的改革措施 同步练习 (含答案解析) (2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 144.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-06 09:17:16 | ||

图片预览

文档简介

3.2

北魏孝文帝的改革措施

同步练习

一、选择题

1.电视剧《北魏冯太后》讲述了中国历史上第一位政绩卓著的女改革家冯太后充满传奇的一生。这部电视剧中不可能出现的镜头是( )

A.冯太后研习儒家经典

B.孝文帝聆听冯太后的教诲

C.冯太后病逝于洛阳

D.冯太后斥责保守派贵族

【解析】 迁都洛阳是在495年,490年冯太后病逝,这时北魏还没有迁都洛阳。

【答案】 C

2.北魏孝文帝改革措施中,被孝文帝喻为“如身之使手,干之总条”的是( )

A.均田制

B.俸禄制

C.三长制

D.迁都洛阳

【答案】 C

3.《北史》载:“孝文帝引见朝臣,诏断诸北语,一从正音……于是诏:‘年三十以上,习性以久,容或不可卒革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官。’”下列对这一诏令的理解不确切的是( )

A.通过行政命令推行汉话

B.提倡官员说汉话而不说鲜卑话

C.30岁以下的官员必须严格执行法令

D.罢免在朝廷上不说汉话的官员

【解析】 本题属于否定性选择题,考查学生对孝文帝改革中移风易俗的理解。说汉话是有条件的,年满30岁以上可另处理。

【答案】 D

4.北魏时期,北方各族的封建化主要表现在( )

A.生产方式

B.生活习惯

C.言行举止

D.饮食穿着

【解析】 北方各族的封建化,主要是指他们从游牧经济转向农业经济,这是生产方式的重大转变。

【答案】 A

5.北魏孝文帝汉化政策的采用,反映出当时( )

A.鲜卑族与汉族之间的相互影响达到新高度

B.鲜卑贵族与汉族地主的合作形成新统治集团

C.鲜卑族与汉族之间的矛盾逐渐消失

D.民族差异大,强大的民族必然代替落后民族

【解析】 汉化政策能够推行,说明鲜卑族与汉族之间相互影响很深。

【答案】 A

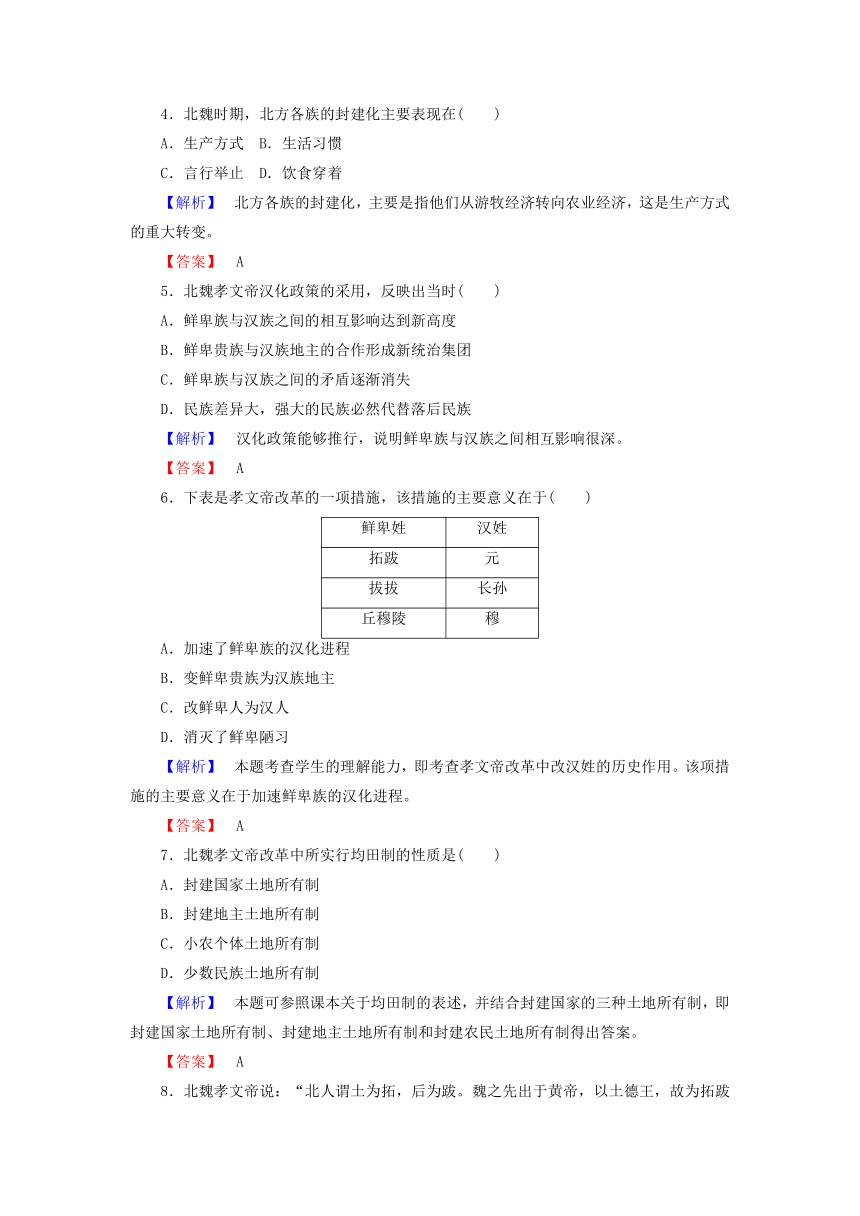

6.下表是孝文帝改革的一项措施,该措施的主要意义在于( )

鲜卑姓

汉姓

拓跋

元

拔拔

长孙

丘穆陵

穆

A.加速了鲜卑族的汉化进程

B.变鲜卑贵族为汉族地主

C.改鲜卑人为汉人

D.消灭了鲜卑陋习

【解析】 本题考查学生的理解能力,即考查孝文帝改革中改汉姓的历史作用。该项措施的主要意义在于加速鲜卑族的汉化进程。

【答案】 A

7.北魏孝文帝改革中所实行均田制的性质是( )

A.封建国家土地所有制

B.封建地主土地所有制

C.小农个体土地所有制

D.少数民族土地所有制

【解析】 本题可参照课本关于均田制的表述,并结合封建国家的三种土地所有制,即封建国家土地所有制、封建地主土地所有制和封建农民土地所有制得出答案。

【答案】 A

8.北魏孝文帝说:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”从中可以看出孝文帝改鲜卑姓“拓跋”为汉姓“元”的主要目的是( )

A.提高拓跋氏的政治地位

B.改变鲜卑族的生活习惯

C.确立北魏皇族的正统地位

D.实现鲜卑族与汉族的平等

【解析】 材料反映的是孝文帝改革的封建化,材料中的“万物之元”等都是明显的封建正统思想的表现,选择C项。A项有一定迷惑性,拓跋氏已经是皇族,不存在提高政治地位的问题。

【答案】 C

二、非选择题

9.阅读下列材料,回答问题。

材料一 时民困饥流散,豪右多有占夺,(李)安世乃上疏……高祖深纳之,后均田之制起于此矣。九年(公元485年),下诏均给天下民田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良。丁牛一头受田三十亩,限四牛。所授之田率倍之,三易之田再倍之,以供耕作及还受之盈缩……十年(公元486年),给事中李冲上言:“……其民调,一夫一妇帛一匹,粟二石……”于是海内安之。

——《魏书》

材料二 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度;庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。

——《汉书·食货志》

(1)材料一中北魏孝文帝改革的核心措施是什么?援引材料说明孝文帝采取这一措施的原因。

(2)依据材料一、二和所学知识,概括指出孝文帝改革和商鞅变法内容、性质、重大历史意义方面的相似之处。

【解析】 本题考查了北魏孝文帝改革和商鞅变法的背景、主要内容等。第(1)问根据材料一回答孝文帝改革的核心措施和改革原因,根据材料得出核心措施是实行均田制。材料中的原因应是“时民困饥流散,豪右多有占夺”(大意是:现在百姓生活困苦、饥寒交迫、游离失所,许多豪强地主抢夺土地)。第(2)问分析材料结合所学比较孝文帝改革和商鞅变法,从内容上讲都确立新的土地制度。从性质上讲都是封建地主阶级性质的改革。历史意义上促进封建经济发展;有利于结束长期分裂局面,实现国家统一;加速封建化进程。

【答案】

(1)措施:均田制。原因:“时民困饥流散,豪右多有占夺”。

(2)①内容:确立新的土地制度。②性质:都是封建地主阶级性质的改革。③意义:促进封建经济发展;有利于结束长期分裂局面,实现国家统一;加速封建化进程。

10.孝文帝改革就其深度、广度和影响而言,可与商鞅变法相媲美。阅读下列材料:

材料一 东方文化较高诸邦……以受古代文化之积染既深,种种因袭牵制,改革非易……秦人在文化上之历史,较之东方诸国,亦远为落后,故转得为种种之创新。其实商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

——马非百《秦集史》

材料二 魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

材料三 北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏的统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

请回答:

(1)据材料一,指出商鞅变法的有利条件。这些条件使秦国变法呈现怎样的特点?

(2)据材料二,归纳孝文帝“迁都”对改革的作用。从材料看,孝文帝“改革之心”坚定的原因是什么?

(3)据材料三,与商鞅变法相比,孝文帝改革面临的最大问题是什么?综合上述材料,分析影响改革效果的基本因素。

【答案】

(1)条件:东方诸国的变革经验;落后的秦国受传统束缚较少。

特点:注重创建新制度;变法彻底,功效明显。

(2)作用:减少改革阻力,为彻底移风易俗(如禁鲜卑语、讲汉话等)创造条件。

原因:北魏风俗落后,迫切需要改革;孝文帝仰慕汉族文化,改革热情高。

(3)问题:民族关系问题(或鲜卑族与汉族文化的差异)。

因素:对外来先进文化的学习与借鉴;改革者的信心与勇气。

11.读下列材料,回答问题。

材料一 (北魏孝文帝说:)自上古以来及诸经籍,焉有不先正名而得行礼乎?今欲断诸北语,一从正音。……若仍旧俗,恐数世之后,伊洛之下复成披发之人。

——《魏书·咸阳王禧传》

材料二 陆法言著《切韵》,时俗……皆以法言为吴人而为吴音也……论音韵者二十余家,皆以法言为首出……法言本代北人,世为部落大人,号步陆孤氏,后魏孝文帝改为陆氏。

——《苏氏演义》卷上

(提示:陆法言是隋代语言学家,《切韵》是一部关于汉字读音的专门书。)

(1)根据材料一及所学知识,分析孝文帝如何从两个方面阐述“一从正音”的必要性。

(2)根据材料二,联系材料一及所学知识,试分析“陆法言现象”。

【答案】

(1)孝文帝认为作为中原(正统)王朝必须说汉话;如果不说汉话,又会回到改革前的状态。

(2)陆法言是鲜卑贵族的后裔,撰成一流的汉语言音韵一书,他是鲜卑族对汉文化认同的代表,这一现象反映了孝文帝改革的成效。

北魏孝文帝的改革措施

同步练习

一、选择题

1.电视剧《北魏冯太后》讲述了中国历史上第一位政绩卓著的女改革家冯太后充满传奇的一生。这部电视剧中不可能出现的镜头是( )

A.冯太后研习儒家经典

B.孝文帝聆听冯太后的教诲

C.冯太后病逝于洛阳

D.冯太后斥责保守派贵族

【解析】 迁都洛阳是在495年,490年冯太后病逝,这时北魏还没有迁都洛阳。

【答案】 C

2.北魏孝文帝改革措施中,被孝文帝喻为“如身之使手,干之总条”的是( )

A.均田制

B.俸禄制

C.三长制

D.迁都洛阳

【答案】 C

3.《北史》载:“孝文帝引见朝臣,诏断诸北语,一从正音……于是诏:‘年三十以上,习性以久,容或不可卒革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官。’”下列对这一诏令的理解不确切的是( )

A.通过行政命令推行汉话

B.提倡官员说汉话而不说鲜卑话

C.30岁以下的官员必须严格执行法令

D.罢免在朝廷上不说汉话的官员

【解析】 本题属于否定性选择题,考查学生对孝文帝改革中移风易俗的理解。说汉话是有条件的,年满30岁以上可另处理。

【答案】 D

4.北魏时期,北方各族的封建化主要表现在( )

A.生产方式

B.生活习惯

C.言行举止

D.饮食穿着

【解析】 北方各族的封建化,主要是指他们从游牧经济转向农业经济,这是生产方式的重大转变。

【答案】 A

5.北魏孝文帝汉化政策的采用,反映出当时( )

A.鲜卑族与汉族之间的相互影响达到新高度

B.鲜卑贵族与汉族地主的合作形成新统治集团

C.鲜卑族与汉族之间的矛盾逐渐消失

D.民族差异大,强大的民族必然代替落后民族

【解析】 汉化政策能够推行,说明鲜卑族与汉族之间相互影响很深。

【答案】 A

6.下表是孝文帝改革的一项措施,该措施的主要意义在于( )

鲜卑姓

汉姓

拓跋

元

拔拔

长孙

丘穆陵

穆

A.加速了鲜卑族的汉化进程

B.变鲜卑贵族为汉族地主

C.改鲜卑人为汉人

D.消灭了鲜卑陋习

【解析】 本题考查学生的理解能力,即考查孝文帝改革中改汉姓的历史作用。该项措施的主要意义在于加速鲜卑族的汉化进程。

【答案】 A

7.北魏孝文帝改革中所实行均田制的性质是( )

A.封建国家土地所有制

B.封建地主土地所有制

C.小农个体土地所有制

D.少数民族土地所有制

【解析】 本题可参照课本关于均田制的表述,并结合封建国家的三种土地所有制,即封建国家土地所有制、封建地主土地所有制和封建农民土地所有制得出答案。

【答案】 A

8.北魏孝文帝说:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”从中可以看出孝文帝改鲜卑姓“拓跋”为汉姓“元”的主要目的是( )

A.提高拓跋氏的政治地位

B.改变鲜卑族的生活习惯

C.确立北魏皇族的正统地位

D.实现鲜卑族与汉族的平等

【解析】 材料反映的是孝文帝改革的封建化,材料中的“万物之元”等都是明显的封建正统思想的表现,选择C项。A项有一定迷惑性,拓跋氏已经是皇族,不存在提高政治地位的问题。

【答案】 C

二、非选择题

9.阅读下列材料,回答问题。

材料一 时民困饥流散,豪右多有占夺,(李)安世乃上疏……高祖深纳之,后均田之制起于此矣。九年(公元485年),下诏均给天下民田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良。丁牛一头受田三十亩,限四牛。所授之田率倍之,三易之田再倍之,以供耕作及还受之盈缩……十年(公元486年),给事中李冲上言:“……其民调,一夫一妇帛一匹,粟二石……”于是海内安之。

——《魏书》

材料二 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度;庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。

——《汉书·食货志》

(1)材料一中北魏孝文帝改革的核心措施是什么?援引材料说明孝文帝采取这一措施的原因。

(2)依据材料一、二和所学知识,概括指出孝文帝改革和商鞅变法内容、性质、重大历史意义方面的相似之处。

【解析】 本题考查了北魏孝文帝改革和商鞅变法的背景、主要内容等。第(1)问根据材料一回答孝文帝改革的核心措施和改革原因,根据材料得出核心措施是实行均田制。材料中的原因应是“时民困饥流散,豪右多有占夺”(大意是:现在百姓生活困苦、饥寒交迫、游离失所,许多豪强地主抢夺土地)。第(2)问分析材料结合所学比较孝文帝改革和商鞅变法,从内容上讲都确立新的土地制度。从性质上讲都是封建地主阶级性质的改革。历史意义上促进封建经济发展;有利于结束长期分裂局面,实现国家统一;加速封建化进程。

【答案】

(1)措施:均田制。原因:“时民困饥流散,豪右多有占夺”。

(2)①内容:确立新的土地制度。②性质:都是封建地主阶级性质的改革。③意义:促进封建经济发展;有利于结束长期分裂局面,实现国家统一;加速封建化进程。

10.孝文帝改革就其深度、广度和影响而言,可与商鞅变法相媲美。阅读下列材料:

材料一 东方文化较高诸邦……以受古代文化之积染既深,种种因袭牵制,改革非易……秦人在文化上之历史,较之东方诸国,亦远为落后,故转得为种种之创新。其实商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

——马非百《秦集史》

材料二 魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

材料三 北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏的统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

请回答:

(1)据材料一,指出商鞅变法的有利条件。这些条件使秦国变法呈现怎样的特点?

(2)据材料二,归纳孝文帝“迁都”对改革的作用。从材料看,孝文帝“改革之心”坚定的原因是什么?

(3)据材料三,与商鞅变法相比,孝文帝改革面临的最大问题是什么?综合上述材料,分析影响改革效果的基本因素。

【答案】

(1)条件:东方诸国的变革经验;落后的秦国受传统束缚较少。

特点:注重创建新制度;变法彻底,功效明显。

(2)作用:减少改革阻力,为彻底移风易俗(如禁鲜卑语、讲汉话等)创造条件。

原因:北魏风俗落后,迫切需要改革;孝文帝仰慕汉族文化,改革热情高。

(3)问题:民族关系问题(或鲜卑族与汉族文化的差异)。

因素:对外来先进文化的学习与借鉴;改革者的信心与勇气。

11.读下列材料,回答问题。

材料一 (北魏孝文帝说:)自上古以来及诸经籍,焉有不先正名而得行礼乎?今欲断诸北语,一从正音。……若仍旧俗,恐数世之后,伊洛之下复成披发之人。

——《魏书·咸阳王禧传》

材料二 陆法言著《切韵》,时俗……皆以法言为吴人而为吴音也……论音韵者二十余家,皆以法言为首出……法言本代北人,世为部落大人,号步陆孤氏,后魏孝文帝改为陆氏。

——《苏氏演义》卷上

(提示:陆法言是隋代语言学家,《切韵》是一部关于汉字读音的专门书。)

(1)根据材料一及所学知识,分析孝文帝如何从两个方面阐述“一从正音”的必要性。

(2)根据材料二,联系材料一及所学知识,试分析“陆法言现象”。

【答案】

(1)孝文帝认为作为中原(正统)王朝必须说汉话;如果不说汉话,又会回到改革前的状态。

(2)陆法言是鲜卑贵族的后裔,撰成一流的汉语言音韵一书,他是鲜卑族对汉文化认同的代表,这一现象反映了孝文帝改革的成效。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件