第3课 促进民族大融合 学案 (2)

文档属性

| 名称 | 第3课 促进民族大融合 学案 (2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 370.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-06 08:53:51 | ||

图片预览

文档简介

第3课

促进民族大融合

学案

课内探究学案

一、学习目标(包括重难点)

1、识记:农业、手工业、商业的表现,尊儒崇经,兴办学校;恢复汉族礼仪制度;采纳汉族封建统治制度;汉族风俗习惯成为社会风俗习惯的主体;鲜卑族的文化精华融入汉族文化中。

2、理解:孝文帝改革后北魏社会在经济、政治、风俗习惯的变化及它们之间相互关系。

3、情感态度价值观:改革是社会发展的动力之一;孝文帝改革在历史上影响深远,促进了民族大融合,进而认识到孝文帝是古代少数民族杰出的政治家、改革家。是中华民族的千古功臣。

4、重点:民族的交流和融合。

5、难点:北魏政权的封建化的加速。

二、学习过程

【探究1】北魏社会经济的变化对社会历史的发展有何影响?

【探究2】民族融合的含义是什么?北魏民族融合的表现有哪些?

【探究3】如何理解孝文帝改革成功的原因

【探究4】孝文帝改革的影响

材料一:冬十月丁未,诏曰:“朕承乾在位,十有五年。每览先王之典,经纶百氏,储畜既积,黎元永安。今富强者并兼山泽,贫弱者望绝一廛,致令地有遗利,民无余财,或因饥馑以弃业,或因灾贫而流亡。仓廪不足,租调难持,而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?

——《魏书·高祖纪上》

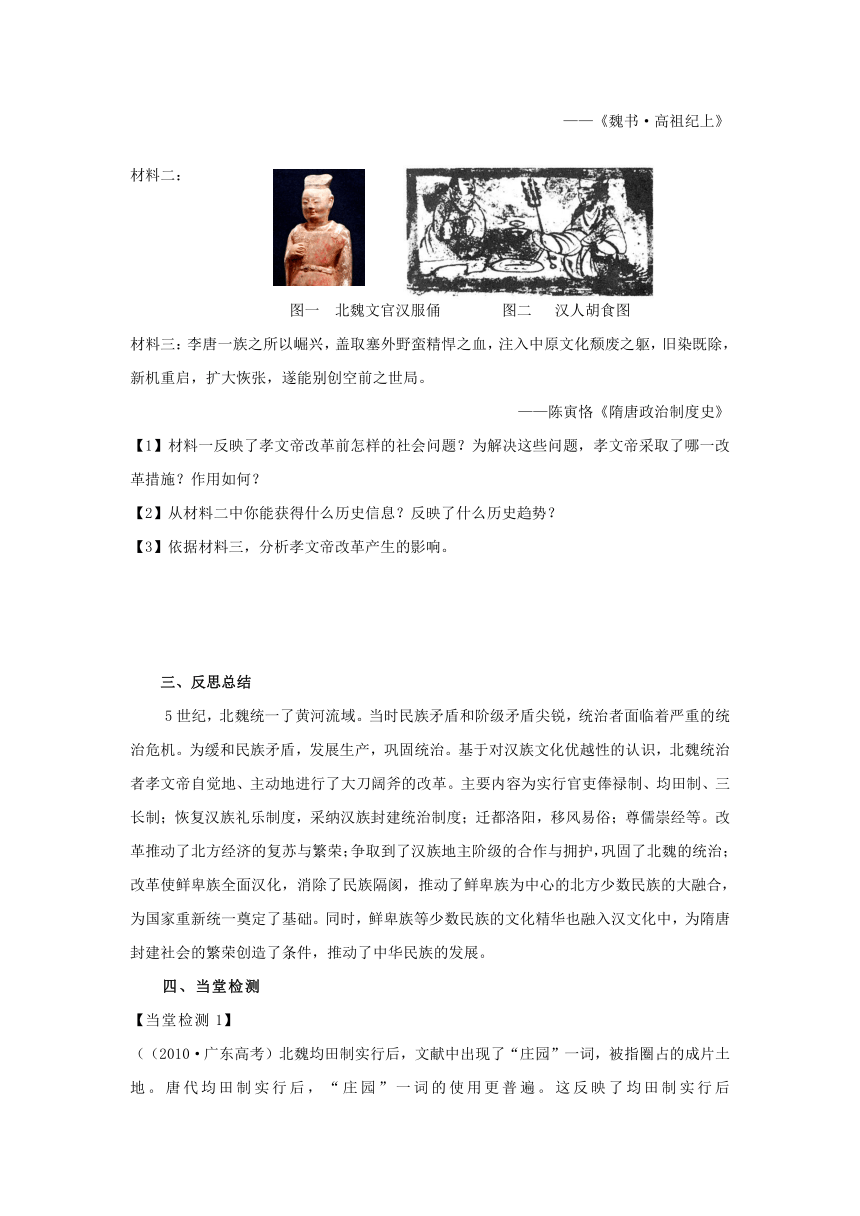

材料二:

图一

北魏文官汉服俑

图二

汉人胡食图

材料三:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《隋唐政治制度史》

【1】材料一反映了孝文帝改革前怎样的社会问题?为解决这些问题,孝文帝采取了哪一改革措施?作用如何?

【2】从材料二中你能获得什么历史信息?反映了什么历史趋势?

【3】依据材料三,分析孝文帝改革产生的影响。

三、反思总结

5世纪,北魏统一了黄河流域。当时民族矛盾和阶级矛盾尖锐,统治者面临着严重的统治危机。为缓和民族矛盾,发展生产,巩固统治。基于对汉族文化优越性的认识,北魏统治者孝文帝自觉地、主动地进行了大刀阔斧的改革。主要内容为实行官吏俸禄制、均田制、三长制;恢复汉族礼乐制度,采纳汉族封建统治制度;迁都洛阳,移风易俗;尊儒崇经等。改革推动了北方经济的复苏与繁荣;争取到了汉族地主阶级的合作与拥护,巩固了北魏的统治;改革使鲜卑族全面汉化,消除了民族隔阂,推动了鲜卑族为中心的北方少数民族的大融合,为国家重新统一奠定了基础。同时,鲜卑族等少数民族的文化精华也融入汉文化中,为隋唐封建社会的繁荣创造了条件,推动了中华民族的发展。

四、当堂检测

【当堂检测1】

((2010·广东高考)北魏均田制实行后,文献中出现了“庄园”一词,被指圈占的成片土地。唐代均田制实行后,“庄园”一词的使用更普遍。这反映了均田制实行后

( )

A.井田制得以恢复

B.不存在土地私有现象

C.仍存在土地集中现象

D.庄园由中央集中管理

【当堂检测2】

(2010·福建)阅读下列材料,回答问题。

材料一:《春秋》之义,内诸夏而外夷狄。……一夫关中土沃物丰……帝王之都每以为居,未闻戎狄宜在此土也。非我族类,其心必异。戎狄志态,不与华同……戎晋不杂。并得其所,上含往古既叙之义,下为盛世永久之规。纵有猾夏之心,风尘之警,别绝远中国,隔阂山河,虽为寇暴,所害不广。

——摘自[西晋]江统《徙戎论)

材料二:自晋宋以来。视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷阜。

——摘自[北魏]杨衔之《洛阳伽蓝记》

材料三:北朝的强盛来自体制的力量……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

(1)据材料一,指出作者关于民族问题的主张,概括其理由。

(2)据上述材料并结合所学知识,分析北魏孝文帝改革的进步作用。谈谈你对当时民族关系的认识。

课后练习与提高

一、选择题

1.北魏孝文帝改革后,我国北方流行“宁可少好,不可多恶”、“顷不比亩善”的谚语,这说明

( )

A.北方农民好逸恶劳,不愿意耕种较多的土地

B.均田制下平均分配土地扼杀了农民耕种土地的积极性

C.北方农民注意精耕细作和耕作的功效

D.北方贫瘠的土地比肥沃的土地多

2.

北魏时期,“天下难得货咸悉在焉”,这反映了下列哪一城市的商业繁荣

( )

A.杭州

B.苏州

C.无锡

D.洛阳

3.(2010·聊城模拟)《洛阳伽蓝记》记载:北方“百姓殷阜,年登俗乐,鳏寡不闻犬豕之食茕独不见牛马之衣“,舟车所通,足迹所履,莫不商贩焉”。这段材料不能说明

( )

A.北魏时期农业的发展

B.北魏时期手工业生产的发展

C.商品经济的活跃及繁盛

D.我国经济重心的不断南移

4.北魏孝文帝迁都洛阳后,龙门石窟佛像造型逐渐呈现出汉化的风格,这反映了

( )

A.佛教的传入

B.疆域的扩大

C.民族的融合

D.全国的统一

5.下图是北魏鲜卑族的“扬场图”和“耕牛图“的墓葬壁画,由此可以得出的历史信息是

( )

①鲜卑族生产方式的农耕化

②鲜卑农民特别注意精耕细作和耕作的实效性

③都市繁华,商业活跃

④各民族间经济文化交流的加强

A.①②③④

B.①②③

C.①②④

D.①③④

6.据《洛阳伽蓝记》记载:“出西阳门外四里,御道南有洛阳大市,周回八里”,这一地区“多诸工商货殖之民。千金比屋,层楼对出,重门启扇,阁道交通,迭相临望”。上述材料表明

( )

A.魏晋时期,战乱未波及洛阳城

B.十六国时期,商品经济有发展

C.北魏迁都后,洛阳商业兴旺

D.南朝后期,江南经济超过北方

7.(2010·梅州期中)右图是一幅敦煌莫高窟发现的北魏满地施绣的佛说法图残片,它能说明的问题是( )

A.孝文帝改革促进了北魏丝织业的发展

B.孝文帝改革促成了北方人民对佛教的向往

C.佛教是孝文帝改革的思想武器

D.孝文帝改革促进了鲜卑族的封建化

8.北魏孝文帝的重儒措施

①促进了北魏文化教育的发展 ②进一步深化了北魏政治封建化的程度 ③使儒家思想失去了本来面目 ④对北魏社会政治生活产生了重要影响

( )

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

9.

(2010·广州测试)右图是魏碑书法,对此表述不正确的( )

A.北魏书法刚劲有力,气势浑厚,别具风格

B.反映了北魏政府重视学习汉族文化

C.魏碑体现了北魏民族融合的特征

D.鲜卑文化已经被汉文化同化而消失

10.陈寅恪《李唐氏族推测之后记》中说:“李唐一族之所以崛起,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局……”,由此可以看出孝文帝改革

( )

A.为唐朝大一统和文化繁荣奠定了基础

B.促进了民族大融合

C.促进了北方社会经济的恢复和发展

D.为中原文化输入了新鲜血液

二、非选择题

11.(2010·宁波模拟)阅读下列材料:

材料一:太和九年(485年),孝文帝采纳赵郡汉族大臣李世安的建议,颁布均田令。……丁男(15岁以上的男子)授露田40亩,妇女20亩;丁男授麻田20亩,不宜种桑的地方,丁男授麻田10亩,妇女5亩。奴婢与平民一样授露田和桑田,数量相同。耕牛每头授露田30亩,限4牛。所授露田,(注:露田基本上是无主荒地,需休耕轮作)凡两年轮作一次的加一倍,三年轮作一次的加两倍。……授田者年满70岁或死亡之后,其所授露田交还国家,并且不准买卖。桑田则不在还授之限,可以世代相传,在一定条件下也可以买卖。

——詹子庆《中国古代史》

材料二:下列三幅图片显示鲜卑族在不同时期的服饰

图1

图2

图3

请回答:

(1)根据材料一概括提炼北魏均田令鼓励农耕的措施,并逐条列出(不得摘抄原文)。

(2)图2、3与图1的服饰有何不同?为什么会出现这一差异?

(3)有人说鲜卑族汉化的过程也就是鲜卑族消失,鲜卑族文明泯灭的过程,你认为是否正确?你从中得到了哪些启示?

参考答案

【探究1】北魏社会经济的变化对社会历史的发展有何影响?

1.推动了鲜卑族由游牧经济向农耕经济的转型,增加了国家收入。

2.促使孝文帝进一步接受汉族先进文化与制度,加速了政权的封建化进程。

3.促进了民族大融合,为中华民族注入了新鲜血液。

【探究2】民族融合的含义是什么?北魏民族融合的表现有哪些?

1.含义

(1)从经济角度讲,民族融合就是少数民族由游牧经济转向农耕经济的过程。

(2)从习俗角度讲,民族融合就是少数民族汉化的过程。

(3)从社会发展角度讲,民族融合就是少数民族封建化的过程。

2.表现

(1)对鲜卑族:迁都洛阳的鲜卑人转化为地主和农民,有的地主兼营工商业;汉族的风俗习惯成为主体。

(2)对汉族:学习鲜卑族畜牧业生产的经验和技能;在服饰或习俗上,受鲜卑文化的影响;为隋唐时期国家重新实现统一奠定了基础。

【探究3】如何理解孝文帝改革成功的原因

1.原因

(1)孝文帝改革顺应了生产力发展的趋势,这是改革成功的根本原因。

(2)改革符合民族融合的趋势和各族人民的愿望。

(3)改革符合统治者巩固政权的需要。

(4)孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革。

2.认识

(1)先进必然战胜落后。

(2)民族融合与孝文帝改革互为因果。

(3)改革必须符合历史发展的潮流、顺应民意。

(4)任何改革都不是一帆风顺的,都具有曲折性。

【探究4】孝文帝改革的影响

【思路】第(1)问根据材料一中“富强者并兼山泽”“

灾贫而流亡”“

租调难持”等信息加以归纳;第(2)问结合图片内容分析概括;第(3)问从促进民族大融合及有利于国家统一方面概括。

【答案】(1)问题:豪强兼并土地,百姓贫饥流亡,政府赋税没有保障等。措施:推行均田制。作用:使无地和少地农民得到了土地,抑制了土地兼并,有利于国家征收赋税和征发徭役。促进了北方经济的恢复与发展。

(2)信息:图一:少数民族服饰汉化;图二:汉人受到少数民族饮食的影响。趋势:民族融合加强。

(3)影响:促进了民族融合,为隋唐大一统和繁荣奠定了基础。

四、当堂检测

1、解题思路----庄园是一个自给自足程度相当高的经济、政治、文化单位。唐代均田制实行后,“庄园”一词的使用更普遍。这反映了均田制实行后,地主依旧圈占的成片土地,存在土地集中现象。

【试题答案】C

2、【解题思路】第(1)问根据材料中“并得其所”“

绝远中国”等信息得出主张,结合“《春秋》之义”“

非我族类”得出理由;第(2)问联系材料二中的经济文化发展及材料三中的民族融合和国家统一得出改革的进步作用,并从民族友好发展的角度分析出认识。

【试题答案】(1)主张:夷夏有别,少数民族应远离中原。理由:儒家的传统观念;夷夏风俗习性不同;可以减轻对中原的危害。

(2)作用:促进洛阳的繁盛;推动北方社会经济文化发展;促进民族融合;奠定隋唐国家统一的基础。认识:少数民族及其文化给中原文明带来了鲜活的元素;汉族与少数民族之间的交融、互补,丰富了中华文明的内涵;避免民族对立,消除民族隔阂,是国家发展进步的重要保证。

课后练习与提高

一、C、D、D、C、C、C、A、C、D、A

二、非选择题

11.解析:第(1)问分析材料内容提取信息归纳;第(2)问观察图片,得出其汉化特点,联系孝文帝改革的内容回答;第(3)问从民族融合的角度进行分析理解。

答案:(1)措施:由劳动能力的男女均授田;农民、奴婢、官吏均授田;耕牛授田;因轮作而加倍授田;在地广人稀的地方可以任意垦荒;鼓励地少人多之处的农民迁移垦荒。

(2)差异:图2、3的服饰宽大、轻盈,带有胡汉结合并接近汉族服饰。原因:北魏孝文帝改革移风易俗,改穿汉族服装。

(3)不正确。认识:中国各民族在相互交流和融合中发展,各民族共同创造了中华文明,继续发展仍需各民族的共同努力。

促进民族大融合

学案

课内探究学案

一、学习目标(包括重难点)

1、识记:农业、手工业、商业的表现,尊儒崇经,兴办学校;恢复汉族礼仪制度;采纳汉族封建统治制度;汉族风俗习惯成为社会风俗习惯的主体;鲜卑族的文化精华融入汉族文化中。

2、理解:孝文帝改革后北魏社会在经济、政治、风俗习惯的变化及它们之间相互关系。

3、情感态度价值观:改革是社会发展的动力之一;孝文帝改革在历史上影响深远,促进了民族大融合,进而认识到孝文帝是古代少数民族杰出的政治家、改革家。是中华民族的千古功臣。

4、重点:民族的交流和融合。

5、难点:北魏政权的封建化的加速。

二、学习过程

【探究1】北魏社会经济的变化对社会历史的发展有何影响?

【探究2】民族融合的含义是什么?北魏民族融合的表现有哪些?

【探究3】如何理解孝文帝改革成功的原因

【探究4】孝文帝改革的影响

材料一:冬十月丁未,诏曰:“朕承乾在位,十有五年。每览先王之典,经纶百氏,储畜既积,黎元永安。今富强者并兼山泽,贫弱者望绝一廛,致令地有遗利,民无余财,或因饥馑以弃业,或因灾贫而流亡。仓廪不足,租调难持,而欲天下太平,百姓丰足,安可得哉?

——《魏书·高祖纪上》

材料二:

图一

北魏文官汉服俑

图二

汉人胡食图

材料三:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《隋唐政治制度史》

【1】材料一反映了孝文帝改革前怎样的社会问题?为解决这些问题,孝文帝采取了哪一改革措施?作用如何?

【2】从材料二中你能获得什么历史信息?反映了什么历史趋势?

【3】依据材料三,分析孝文帝改革产生的影响。

三、反思总结

5世纪,北魏统一了黄河流域。当时民族矛盾和阶级矛盾尖锐,统治者面临着严重的统治危机。为缓和民族矛盾,发展生产,巩固统治。基于对汉族文化优越性的认识,北魏统治者孝文帝自觉地、主动地进行了大刀阔斧的改革。主要内容为实行官吏俸禄制、均田制、三长制;恢复汉族礼乐制度,采纳汉族封建统治制度;迁都洛阳,移风易俗;尊儒崇经等。改革推动了北方经济的复苏与繁荣;争取到了汉族地主阶级的合作与拥护,巩固了北魏的统治;改革使鲜卑族全面汉化,消除了民族隔阂,推动了鲜卑族为中心的北方少数民族的大融合,为国家重新统一奠定了基础。同时,鲜卑族等少数民族的文化精华也融入汉文化中,为隋唐封建社会的繁荣创造了条件,推动了中华民族的发展。

四、当堂检测

【当堂检测1】

((2010·广东高考)北魏均田制实行后,文献中出现了“庄园”一词,被指圈占的成片土地。唐代均田制实行后,“庄园”一词的使用更普遍。这反映了均田制实行后

( )

A.井田制得以恢复

B.不存在土地私有现象

C.仍存在土地集中现象

D.庄园由中央集中管理

【当堂检测2】

(2010·福建)阅读下列材料,回答问题。

材料一:《春秋》之义,内诸夏而外夷狄。……一夫关中土沃物丰……帝王之都每以为居,未闻戎狄宜在此土也。非我族类,其心必异。戎狄志态,不与华同……戎晋不杂。并得其所,上含往古既叙之义,下为盛世永久之规。纵有猾夏之心,风尘之警,别绝远中国,隔阂山河,虽为寇暴,所害不广。

——摘自[西晋]江统《徙戎论)

材料二:自晋宋以来。视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷阜。

——摘自[北魏]杨衔之《洛阳伽蓝记》

材料三:北朝的强盛来自体制的力量……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

(1)据材料一,指出作者关于民族问题的主张,概括其理由。

(2)据上述材料并结合所学知识,分析北魏孝文帝改革的进步作用。谈谈你对当时民族关系的认识。

课后练习与提高

一、选择题

1.北魏孝文帝改革后,我国北方流行“宁可少好,不可多恶”、“顷不比亩善”的谚语,这说明

( )

A.北方农民好逸恶劳,不愿意耕种较多的土地

B.均田制下平均分配土地扼杀了农民耕种土地的积极性

C.北方农民注意精耕细作和耕作的功效

D.北方贫瘠的土地比肥沃的土地多

2.

北魏时期,“天下难得货咸悉在焉”,这反映了下列哪一城市的商业繁荣

( )

A.杭州

B.苏州

C.无锡

D.洛阳

3.(2010·聊城模拟)《洛阳伽蓝记》记载:北方“百姓殷阜,年登俗乐,鳏寡不闻犬豕之食茕独不见牛马之衣“,舟车所通,足迹所履,莫不商贩焉”。这段材料不能说明

( )

A.北魏时期农业的发展

B.北魏时期手工业生产的发展

C.商品经济的活跃及繁盛

D.我国经济重心的不断南移

4.北魏孝文帝迁都洛阳后,龙门石窟佛像造型逐渐呈现出汉化的风格,这反映了

( )

A.佛教的传入

B.疆域的扩大

C.民族的融合

D.全国的统一

5.下图是北魏鲜卑族的“扬场图”和“耕牛图“的墓葬壁画,由此可以得出的历史信息是

( )

①鲜卑族生产方式的农耕化

②鲜卑农民特别注意精耕细作和耕作的实效性

③都市繁华,商业活跃

④各民族间经济文化交流的加强

A.①②③④

B.①②③

C.①②④

D.①③④

6.据《洛阳伽蓝记》记载:“出西阳门外四里,御道南有洛阳大市,周回八里”,这一地区“多诸工商货殖之民。千金比屋,层楼对出,重门启扇,阁道交通,迭相临望”。上述材料表明

( )

A.魏晋时期,战乱未波及洛阳城

B.十六国时期,商品经济有发展

C.北魏迁都后,洛阳商业兴旺

D.南朝后期,江南经济超过北方

7.(2010·梅州期中)右图是一幅敦煌莫高窟发现的北魏满地施绣的佛说法图残片,它能说明的问题是( )

A.孝文帝改革促进了北魏丝织业的发展

B.孝文帝改革促成了北方人民对佛教的向往

C.佛教是孝文帝改革的思想武器

D.孝文帝改革促进了鲜卑族的封建化

8.北魏孝文帝的重儒措施

①促进了北魏文化教育的发展 ②进一步深化了北魏政治封建化的程度 ③使儒家思想失去了本来面目 ④对北魏社会政治生活产生了重要影响

( )

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

9.

(2010·广州测试)右图是魏碑书法,对此表述不正确的( )

A.北魏书法刚劲有力,气势浑厚,别具风格

B.反映了北魏政府重视学习汉族文化

C.魏碑体现了北魏民族融合的特征

D.鲜卑文化已经被汉文化同化而消失

10.陈寅恪《李唐氏族推测之后记》中说:“李唐一族之所以崛起,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局……”,由此可以看出孝文帝改革

( )

A.为唐朝大一统和文化繁荣奠定了基础

B.促进了民族大融合

C.促进了北方社会经济的恢复和发展

D.为中原文化输入了新鲜血液

二、非选择题

11.(2010·宁波模拟)阅读下列材料:

材料一:太和九年(485年),孝文帝采纳赵郡汉族大臣李世安的建议,颁布均田令。……丁男(15岁以上的男子)授露田40亩,妇女20亩;丁男授麻田20亩,不宜种桑的地方,丁男授麻田10亩,妇女5亩。奴婢与平民一样授露田和桑田,数量相同。耕牛每头授露田30亩,限4牛。所授露田,(注:露田基本上是无主荒地,需休耕轮作)凡两年轮作一次的加一倍,三年轮作一次的加两倍。……授田者年满70岁或死亡之后,其所授露田交还国家,并且不准买卖。桑田则不在还授之限,可以世代相传,在一定条件下也可以买卖。

——詹子庆《中国古代史》

材料二:下列三幅图片显示鲜卑族在不同时期的服饰

图1

图2

图3

请回答:

(1)根据材料一概括提炼北魏均田令鼓励农耕的措施,并逐条列出(不得摘抄原文)。

(2)图2、3与图1的服饰有何不同?为什么会出现这一差异?

(3)有人说鲜卑族汉化的过程也就是鲜卑族消失,鲜卑族文明泯灭的过程,你认为是否正确?你从中得到了哪些启示?

参考答案

【探究1】北魏社会经济的变化对社会历史的发展有何影响?

1.推动了鲜卑族由游牧经济向农耕经济的转型,增加了国家收入。

2.促使孝文帝进一步接受汉族先进文化与制度,加速了政权的封建化进程。

3.促进了民族大融合,为中华民族注入了新鲜血液。

【探究2】民族融合的含义是什么?北魏民族融合的表现有哪些?

1.含义

(1)从经济角度讲,民族融合就是少数民族由游牧经济转向农耕经济的过程。

(2)从习俗角度讲,民族融合就是少数民族汉化的过程。

(3)从社会发展角度讲,民族融合就是少数民族封建化的过程。

2.表现

(1)对鲜卑族:迁都洛阳的鲜卑人转化为地主和农民,有的地主兼营工商业;汉族的风俗习惯成为主体。

(2)对汉族:学习鲜卑族畜牧业生产的经验和技能;在服饰或习俗上,受鲜卑文化的影响;为隋唐时期国家重新实现统一奠定了基础。

【探究3】如何理解孝文帝改革成功的原因

1.原因

(1)孝文帝改革顺应了生产力发展的趋势,这是改革成功的根本原因。

(2)改革符合民族融合的趋势和各族人民的愿望。

(3)改革符合统治者巩固政权的需要。

(4)孝文帝的胆略和卓识,冲破阻力,毅然改革。

2.认识

(1)先进必然战胜落后。

(2)民族融合与孝文帝改革互为因果。

(3)改革必须符合历史发展的潮流、顺应民意。

(4)任何改革都不是一帆风顺的,都具有曲折性。

【探究4】孝文帝改革的影响

【思路】第(1)问根据材料一中“富强者并兼山泽”“

灾贫而流亡”“

租调难持”等信息加以归纳;第(2)问结合图片内容分析概括;第(3)问从促进民族大融合及有利于国家统一方面概括。

【答案】(1)问题:豪强兼并土地,百姓贫饥流亡,政府赋税没有保障等。措施:推行均田制。作用:使无地和少地农民得到了土地,抑制了土地兼并,有利于国家征收赋税和征发徭役。促进了北方经济的恢复与发展。

(2)信息:图一:少数民族服饰汉化;图二:汉人受到少数民族饮食的影响。趋势:民族融合加强。

(3)影响:促进了民族融合,为隋唐大一统和繁荣奠定了基础。

四、当堂检测

1、解题思路----庄园是一个自给自足程度相当高的经济、政治、文化单位。唐代均田制实行后,“庄园”一词的使用更普遍。这反映了均田制实行后,地主依旧圈占的成片土地,存在土地集中现象。

【试题答案】C

2、【解题思路】第(1)问根据材料中“并得其所”“

绝远中国”等信息得出主张,结合“《春秋》之义”“

非我族类”得出理由;第(2)问联系材料二中的经济文化发展及材料三中的民族融合和国家统一得出改革的进步作用,并从民族友好发展的角度分析出认识。

【试题答案】(1)主张:夷夏有别,少数民族应远离中原。理由:儒家的传统观念;夷夏风俗习性不同;可以减轻对中原的危害。

(2)作用:促进洛阳的繁盛;推动北方社会经济文化发展;促进民族融合;奠定隋唐国家统一的基础。认识:少数民族及其文化给中原文明带来了鲜活的元素;汉族与少数民族之间的交融、互补,丰富了中华文明的内涵;避免民族对立,消除民族隔阂,是国家发展进步的重要保证。

课后练习与提高

一、C、D、D、C、C、C、A、C、D、A

二、非选择题

11.解析:第(1)问分析材料内容提取信息归纳;第(2)问观察图片,得出其汉化特点,联系孝文帝改革的内容回答;第(3)问从民族融合的角度进行分析理解。

答案:(1)措施:由劳动能力的男女均授田;农民、奴婢、官吏均授田;耕牛授田;因轮作而加倍授田;在地广人稀的地方可以任意垦荒;鼓励地少人多之处的农民迁移垦荒。

(2)差异:图2、3的服饰宽大、轻盈,带有胡汉结合并接近汉族服饰。原因:北魏孝文帝改革移风易俗,改穿汉族服装。

(3)不正确。认识:中国各民族在相互交流和融合中发展,各民族共同创造了中华文明,继续发展仍需各民族的共同努力。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件