第3课 促进民族大融合 学案 (3)

文档属性

| 名称 | 第3课 促进民族大融合 学案 (3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 60.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-06 11:05:49 | ||

图片预览

文档简介

3.3

促进民族大融合

学案

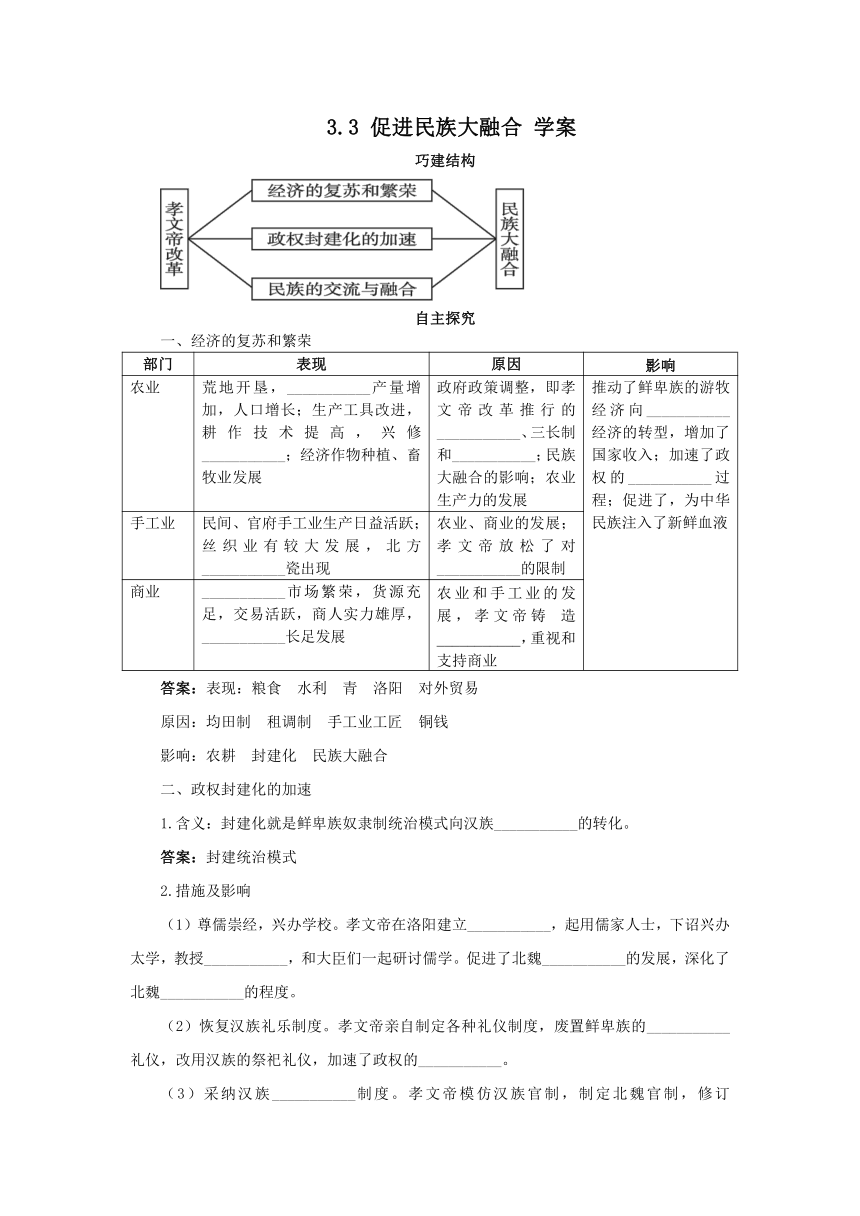

巧建结构

自主探究

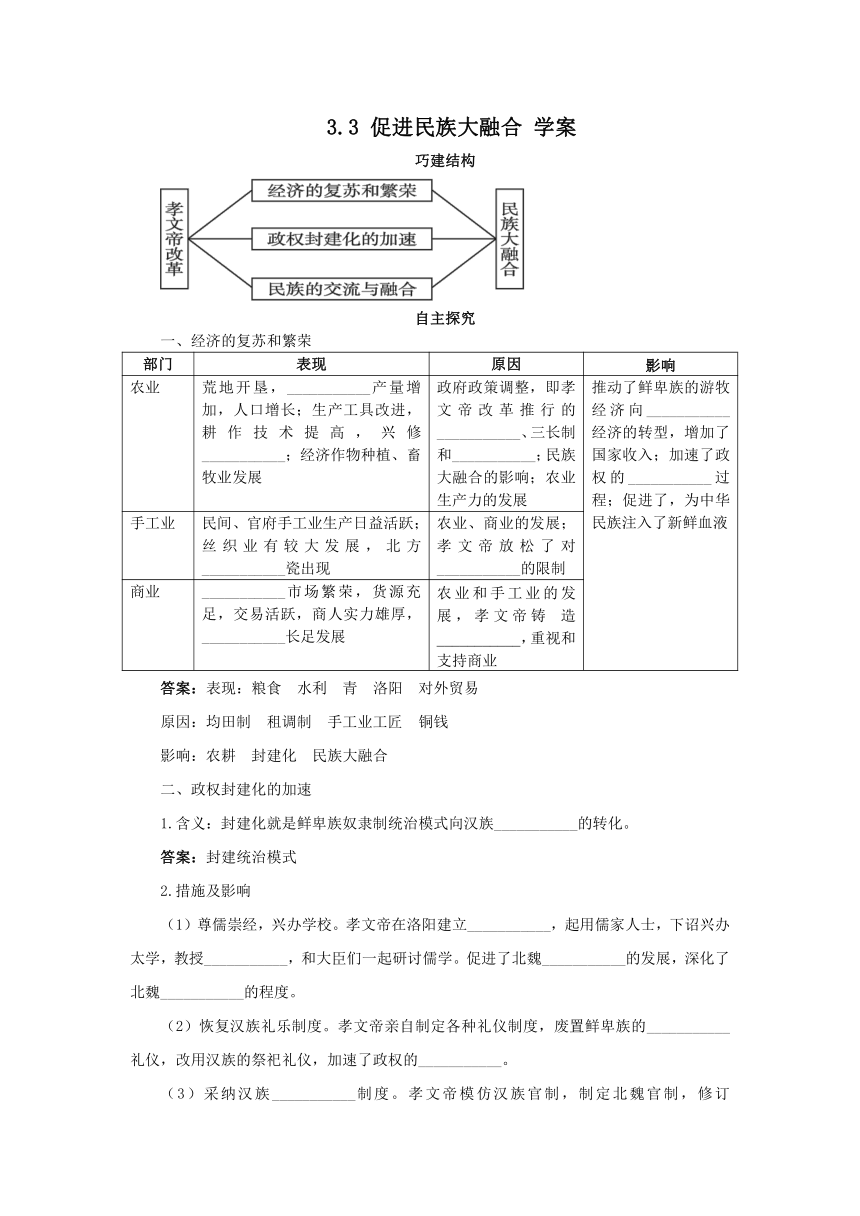

一、经济的复苏和繁荣

部门

表现

原因

影响

农业

荒地开垦,___________产量增加,人口增长;生产工具改进,耕作技术提高,兴修___________;经济作物种植、畜牧业发展

政府政策调整,即孝文帝改革推行的___________、三长制和___________;民族大融合的影响;农业生产力的发展

推动了鲜卑族的游牧经济向___________经济的转型,增加了国家收入;加速了政权的___________过程;促进了,为中华民族注入了新鲜血液

手工业

民间、官府手工业生产日益活跃;丝织业有较大发展,北方___________瓷出现

农业、商业的发展;孝文帝放松了对___________的限制

商业

___________市场繁荣,货源充足,交易活跃,商人实力雄厚,___________长足发展

农业和手工业的发展,孝文帝铸

造___________,重视和支持商业

答案:表现:粮食 水利 青 洛阳 对外贸易

原因:均田制 租调制 手工业工匠 铜钱

影响:农耕 封建化 民族大融合

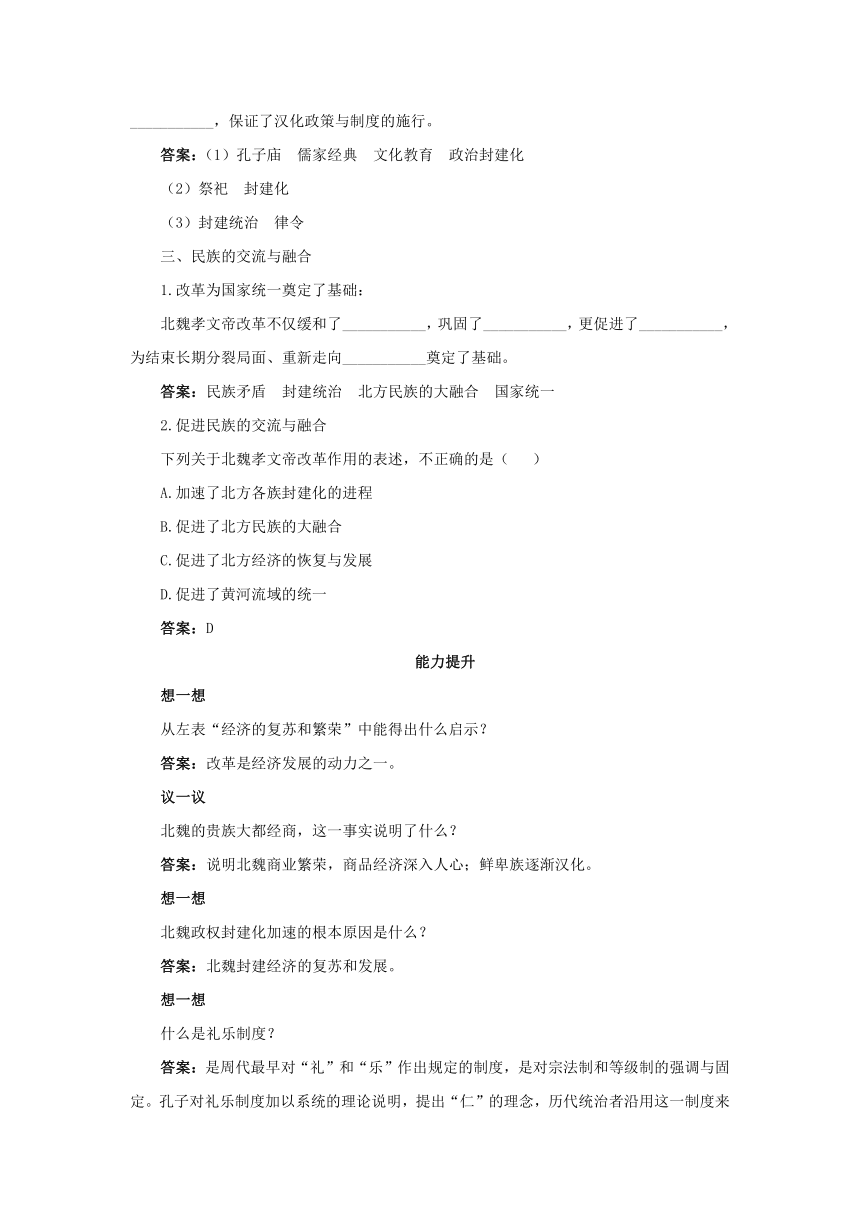

二、政权封建化的加速

1.含义:封建化就是鲜卑族奴隶制统治模式向汉族___________的转化。

答案:封建统治模式

2.措施及影响

(1)尊儒崇经,兴办学校。孝文帝在洛阳建立___________,起用儒家人士,下诏兴办太学,教授___________,和大臣们一起研讨儒学。促进了北魏___________的发展,深化了北魏___________的程度。

(2)恢复汉族礼乐制度。孝文帝亲自制定各种礼仪制度,废置鲜卑族的___________礼仪,改用汉族的祭祀礼仪,加速了政权的___________。

(3)采纳汉族___________制度。孝文帝模仿汉族官制,制定北魏官制,修订___________,保证了汉化政策与制度的施行。

答案:(1)孔子庙 儒家经典 文化教育 政治封建化

(2)祭祀 封建化

(3)封建统治 律令

三、民族的交流与融合

1.改革为国家统一奠定了基础:

北魏孝文帝改革不仅缓和了___________,巩固了___________,更促进了___________,为结束长期分裂局面、重新走向___________奠定了基础。

答案:民族矛盾 封建统治 北方民族的大融合 国家统一

2.促进民族的交流与融合

下列关于北魏孝文帝改革作用的表述,不正确的是(

)

A.加速了北方各族封建化的进程

B.促进了北方民族的大融合

C.促进了北方经济的恢复与发展

D.促进了黄河流域的统一

答案:D

能力提升

想一想

从左表“经济的复苏和繁荣”中能得出什么启示?

答案:改革是经济发展的动力之一。

议一议

北魏的贵族大都经商,这一事实说明了什么?

答案:说明北魏商业繁荣,商品经济深入人心;鲜卑族逐渐汉化。

想一想

北魏政权封建化加速的根本原因是什么?

答案:北魏封建经济的复苏和发展。

想一想

什么是礼乐制度?

答案:是周代最早对“礼”和“乐”作出规定的制度,是对宗法制和等级制的强调与固定。孔子对礼乐制度加以系统的理论说明,提出“仁”的理念,历代统治者沿用这一制度来维护统治。

结论

民族之间的交流与融合,促进了各民族取长补短,共同发展,进而促进了中华民族的大发展。

典例导析

【典例】

北魏孝文帝尊儒崇经,兴办学校讲授儒家经典,其主要目的是(

)

A.儒家文化是中国的汉文化

B.当时的人民喜欢儒家文化

C.冯太后的影响

D.适合巩固统治的需要

点拨:北魏孝文帝尊儒崇经,兴办太学等学校,教授儒家经典,主要目的是便于接受汉族文化,促使其政权的封建化,更好地巩固统治。

答案:D

思维启示:

儒家思想是历代统治者推崇的正统思想,是维护封建统治的思想基础。

思维发散

【发散点1】

孝文帝改革的特点及成功的原因是什么?

答案:(1)特点:是少数民族统治者自上而下推行的,措施全面,是一次影响深远的封建化改革。

(2)成功原因:①顺应历史发展的潮流。这是变法成功的根本原因。②内容全面,措施得力。③冯太后的支持和孝文帝本人的以身作则及改革的坚定信心。?④民?族融合的适应环境。

【发散点2】

孝文帝改革与民族融合之间的关系是什么?

答案:孝文帝改革是在民族融合的基础上进行的。鲜卑族与汉族以及其他民族的民族融合为孝文帝改革创造了条件。孝文帝改革中实行了一系列汉化的措施,特别是均田制的实行、迁都洛阳、移风易俗的汉化措施等都促进了鲜卑族的封建化进程,有利于汉族、鲜卑族以及其他民族之间的民族融合。所以说,孝文帝改革与民族融合之间是相互促进、相互影响的关系。

相关链接

北方各族人民的大融合?

317~581年,匈奴、羯、氐、羌、卢水胡、鲜卑人先后入主中原,有两个半世纪以上,至隋文帝杨坚即位,黄河流域的统治权才又重新回到汉族地主的手中。当拓跋部进兵中原的时候,鲜卑族的人口本不多,它的社会发展的阶段也比较落后,因此,为了巩固他们的统治权起见,无论对镇压内部反抗还是彼此攻战,都不得不依靠汉族地主和强迫汉族农民来供他们奴役。起初,鲜卑的统治阶级还警惕着,他将政权的主要部分和军事的主要力量都紧紧地掌握在自己手中。政权方面,所谓“其始也,公卿方镇,皆故部落大酋;虽参用赵、魏旧族,往往以猜忌夷灭”(《魏灭·目录叙》)。军队中,起初由鲜卑族人构成全部军队,汉族农民只是“服勤农桑,以供军国”,即使以后驱蹙汉族农民作战,也只充步兵,骑兵均由鲜卑人来担任,鲜卑人构成当时军队中的基本力量。随着他们封建化程度的加深,鲜卑族内部不断分化,大部分鲜卑人都沦落到被封建隶属的人群里去了。宇文泰筹组府兵,兵农的身份固然有所提高,但是终究不能挽回这一颓势。这样,军事力量不得不依靠汉族农民来补充,从北周武帝宇文邕起,府兵在均田的基础上大大地发展起来,这一事实也反映了这时汉族农民已经构成为府兵的主要力量了。另一方面,汉族地主在政权中的势力,也必然会随着鲜卑族封建化加深而更加重要起来。这样,久而久之,鲜卑族的统治权,逐渐从鲜卑贵族的手里移转到汉族地主的手里,而鲜卑统治集团的腐化堕落,又加速了这一过程。隋文帝的代周,就是这一过程的必然结果。?

隋文帝以汉族地主的身份重新取得北朝的皇帝地位,隋王朝的统一南北,这些事业的完成,都是在北方各族人民大融合的基础上进行的。从十六国时代起,匈奴、羯、氐、羌、卢水胡各族,以及最后崛起的鲜卑族拓跋部,先后入主中原,建立政权。这些政权崩溃后,各族人民并没有迁回到他们自己的原居住地去,他们留在中原,和汉族杂居,并和汉族人民一道与北方的各族统治者进行顽强的斗争,久而久之,他们自然和汉族融合在一起了。无论在经济生活方面、文化语言方面、风俗习惯方面,他们已完全和汉族一样了。后来的历史学家也只有从他们后裔的姓氏(如匈奴的呼延氏,羌的夫蒙氏,鲜卑的元氏、长孙氏、独孤氏)和郡望(如代人、河南洛阳人、京兆长安人之类)上来考知他们族姓之出处了。到了隋唐时代,匈奴、羯、氐、羌、丁零、乌桓、鲜卑等族诸名称,终于成为历史上的名词,在当时再也没有他们的活动可以记录下来了,也就是说,经过十六国南北朝将近三百年的时间,这时他们已经完全融合在作为统一国家中主体部族的汉部族里了。这一民族大融合,经历了长期的历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上,不但没有衰落,而且比之以前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大融合的基础上形成和发展起来的。

促进民族大融合

学案

巧建结构

自主探究

一、经济的复苏和繁荣

部门

表现

原因

影响

农业

荒地开垦,___________产量增加,人口增长;生产工具改进,耕作技术提高,兴修___________;经济作物种植、畜牧业发展

政府政策调整,即孝文帝改革推行的___________、三长制和___________;民族大融合的影响;农业生产力的发展

推动了鲜卑族的游牧经济向___________经济的转型,增加了国家收入;加速了政权的___________过程;促进了,为中华民族注入了新鲜血液

手工业

民间、官府手工业生产日益活跃;丝织业有较大发展,北方___________瓷出现

农业、商业的发展;孝文帝放松了对___________的限制

商业

___________市场繁荣,货源充足,交易活跃,商人实力雄厚,___________长足发展

农业和手工业的发展,孝文帝铸

造___________,重视和支持商业

答案:表现:粮食 水利 青 洛阳 对外贸易

原因:均田制 租调制 手工业工匠 铜钱

影响:农耕 封建化 民族大融合

二、政权封建化的加速

1.含义:封建化就是鲜卑族奴隶制统治模式向汉族___________的转化。

答案:封建统治模式

2.措施及影响

(1)尊儒崇经,兴办学校。孝文帝在洛阳建立___________,起用儒家人士,下诏兴办太学,教授___________,和大臣们一起研讨儒学。促进了北魏___________的发展,深化了北魏___________的程度。

(2)恢复汉族礼乐制度。孝文帝亲自制定各种礼仪制度,废置鲜卑族的___________礼仪,改用汉族的祭祀礼仪,加速了政权的___________。

(3)采纳汉族___________制度。孝文帝模仿汉族官制,制定北魏官制,修订___________,保证了汉化政策与制度的施行。

答案:(1)孔子庙 儒家经典 文化教育 政治封建化

(2)祭祀 封建化

(3)封建统治 律令

三、民族的交流与融合

1.改革为国家统一奠定了基础:

北魏孝文帝改革不仅缓和了___________,巩固了___________,更促进了___________,为结束长期分裂局面、重新走向___________奠定了基础。

答案:民族矛盾 封建统治 北方民族的大融合 国家统一

2.促进民族的交流与融合

下列关于北魏孝文帝改革作用的表述,不正确的是(

)

A.加速了北方各族封建化的进程

B.促进了北方民族的大融合

C.促进了北方经济的恢复与发展

D.促进了黄河流域的统一

答案:D

能力提升

想一想

从左表“经济的复苏和繁荣”中能得出什么启示?

答案:改革是经济发展的动力之一。

议一议

北魏的贵族大都经商,这一事实说明了什么?

答案:说明北魏商业繁荣,商品经济深入人心;鲜卑族逐渐汉化。

想一想

北魏政权封建化加速的根本原因是什么?

答案:北魏封建经济的复苏和发展。

想一想

什么是礼乐制度?

答案:是周代最早对“礼”和“乐”作出规定的制度,是对宗法制和等级制的强调与固定。孔子对礼乐制度加以系统的理论说明,提出“仁”的理念,历代统治者沿用这一制度来维护统治。

结论

民族之间的交流与融合,促进了各民族取长补短,共同发展,进而促进了中华民族的大发展。

典例导析

【典例】

北魏孝文帝尊儒崇经,兴办学校讲授儒家经典,其主要目的是(

)

A.儒家文化是中国的汉文化

B.当时的人民喜欢儒家文化

C.冯太后的影响

D.适合巩固统治的需要

点拨:北魏孝文帝尊儒崇经,兴办太学等学校,教授儒家经典,主要目的是便于接受汉族文化,促使其政权的封建化,更好地巩固统治。

答案:D

思维启示:

儒家思想是历代统治者推崇的正统思想,是维护封建统治的思想基础。

思维发散

【发散点1】

孝文帝改革的特点及成功的原因是什么?

答案:(1)特点:是少数民族统治者自上而下推行的,措施全面,是一次影响深远的封建化改革。

(2)成功原因:①顺应历史发展的潮流。这是变法成功的根本原因。②内容全面,措施得力。③冯太后的支持和孝文帝本人的以身作则及改革的坚定信心。?④民?族融合的适应环境。

【发散点2】

孝文帝改革与民族融合之间的关系是什么?

答案:孝文帝改革是在民族融合的基础上进行的。鲜卑族与汉族以及其他民族的民族融合为孝文帝改革创造了条件。孝文帝改革中实行了一系列汉化的措施,特别是均田制的实行、迁都洛阳、移风易俗的汉化措施等都促进了鲜卑族的封建化进程,有利于汉族、鲜卑族以及其他民族之间的民族融合。所以说,孝文帝改革与民族融合之间是相互促进、相互影响的关系。

相关链接

北方各族人民的大融合?

317~581年,匈奴、羯、氐、羌、卢水胡、鲜卑人先后入主中原,有两个半世纪以上,至隋文帝杨坚即位,黄河流域的统治权才又重新回到汉族地主的手中。当拓跋部进兵中原的时候,鲜卑族的人口本不多,它的社会发展的阶段也比较落后,因此,为了巩固他们的统治权起见,无论对镇压内部反抗还是彼此攻战,都不得不依靠汉族地主和强迫汉族农民来供他们奴役。起初,鲜卑的统治阶级还警惕着,他将政权的主要部分和军事的主要力量都紧紧地掌握在自己手中。政权方面,所谓“其始也,公卿方镇,皆故部落大酋;虽参用赵、魏旧族,往往以猜忌夷灭”(《魏灭·目录叙》)。军队中,起初由鲜卑族人构成全部军队,汉族农民只是“服勤农桑,以供军国”,即使以后驱蹙汉族农民作战,也只充步兵,骑兵均由鲜卑人来担任,鲜卑人构成当时军队中的基本力量。随着他们封建化程度的加深,鲜卑族内部不断分化,大部分鲜卑人都沦落到被封建隶属的人群里去了。宇文泰筹组府兵,兵农的身份固然有所提高,但是终究不能挽回这一颓势。这样,军事力量不得不依靠汉族农民来补充,从北周武帝宇文邕起,府兵在均田的基础上大大地发展起来,这一事实也反映了这时汉族农民已经构成为府兵的主要力量了。另一方面,汉族地主在政权中的势力,也必然会随着鲜卑族封建化加深而更加重要起来。这样,久而久之,鲜卑族的统治权,逐渐从鲜卑贵族的手里移转到汉族地主的手里,而鲜卑统治集团的腐化堕落,又加速了这一过程。隋文帝的代周,就是这一过程的必然结果。?

隋文帝以汉族地主的身份重新取得北朝的皇帝地位,隋王朝的统一南北,这些事业的完成,都是在北方各族人民大融合的基础上进行的。从十六国时代起,匈奴、羯、氐、羌、卢水胡各族,以及最后崛起的鲜卑族拓跋部,先后入主中原,建立政权。这些政权崩溃后,各族人民并没有迁回到他们自己的原居住地去,他们留在中原,和汉族杂居,并和汉族人民一道与北方的各族统治者进行顽强的斗争,久而久之,他们自然和汉族融合在一起了。无论在经济生活方面、文化语言方面、风俗习惯方面,他们已完全和汉族一样了。后来的历史学家也只有从他们后裔的姓氏(如匈奴的呼延氏,羌的夫蒙氏,鲜卑的元氏、长孙氏、独孤氏)和郡望(如代人、河南洛阳人、京兆长安人之类)上来考知他们族姓之出处了。到了隋唐时代,匈奴、羯、氐、羌、丁零、乌桓、鲜卑等族诸名称,终于成为历史上的名词,在当时再也没有他们的活动可以记录下来了,也就是说,经过十六国南北朝将近三百年的时间,这时他们已经完全融合在作为统一国家中主体部族的汉部族里了。这一民族大融合,经历了长期的历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上,不但没有衰落,而且比之以前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家,就是在这种民族大融合的基础上形成和发展起来的。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件