湘教版高中数学选择性必修第一册第2章平面解析几何初步2.7用坐标法解决几何问题课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 湘教版高中数学选择性必修第一册第2章平面解析几何初步2.7用坐标法解决几何问题课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-28 11:48:46 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

湘教版2019高一数学(选修一) 第二章 平面解析几何初步

2.7 用坐标法解决几何问题

学习目标

1.理解并掌握用坐标法解决几何问题的基本过程(重点)

2.能根据曲线的几何特征求曲线的方程(重点)

3.初步掌握求曲线方程的方法,解决一些较为复杂的几何问题(难点)

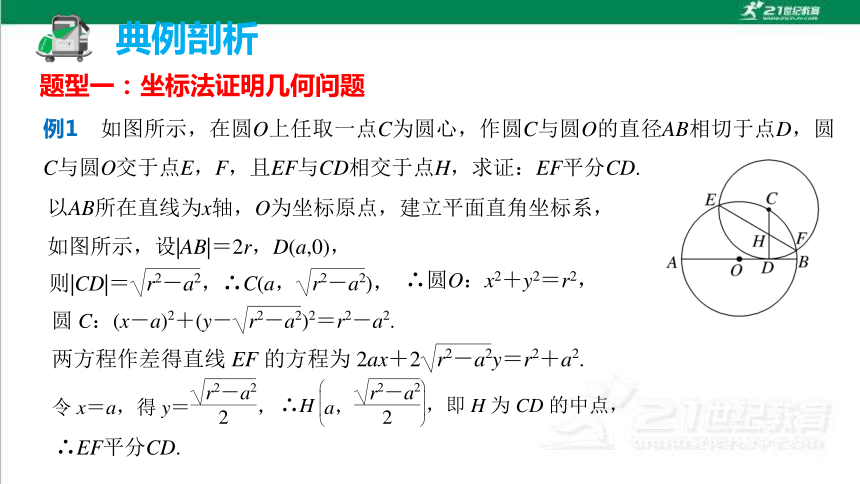

笛卡尔创立解析几何之后,人们借助坐标系把形与数联系起来,使几何问题可以通过建立坐标系,把几何问题代数化,图形性质坐标化,从而使几何问题由难变简,下面我们通过更多的例子来说明怎样用坐标法来解决几何问题.

平面解析几何的基本思想方法就是在平面直角坐标系中,把点用坐标表示,将直线与圆等曲线用方程表示,通过研究方程来研究图形的性质,这种代数研究方法被称为坐标法.

情景导入

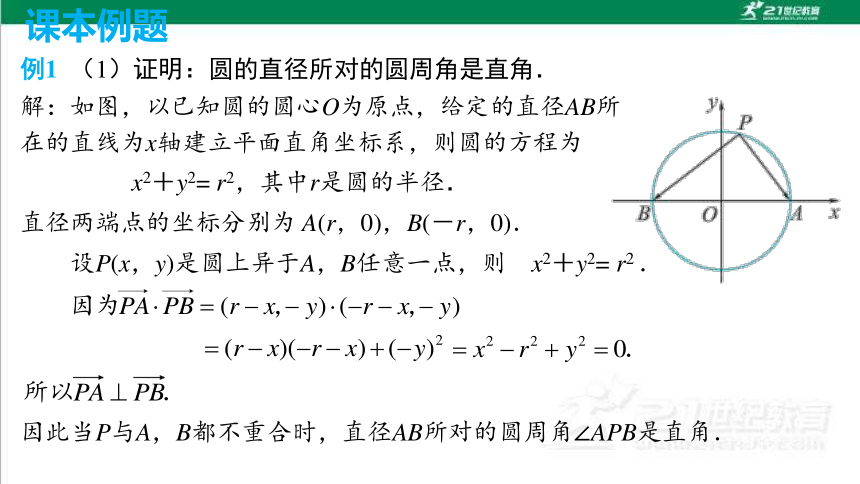

例1 (1)证明:圆的直径所对的圆周角是直角.

x2+y2= r2,其中r是圆的半径.

解:如图,以已知圆的圆心O为原点,给定的直径AB所

在的直线为x轴建立平面直角坐标系,则圆的方程为

直径两端点的坐标分别为 A(r,0),B(-r,0).

设P(x,y)是圆上异于A,B任意一点,则 x2+y2= r2 .

因此当P与A,B都不重合时,直径AB所对的圆周角∠APB是直角.

课本例题

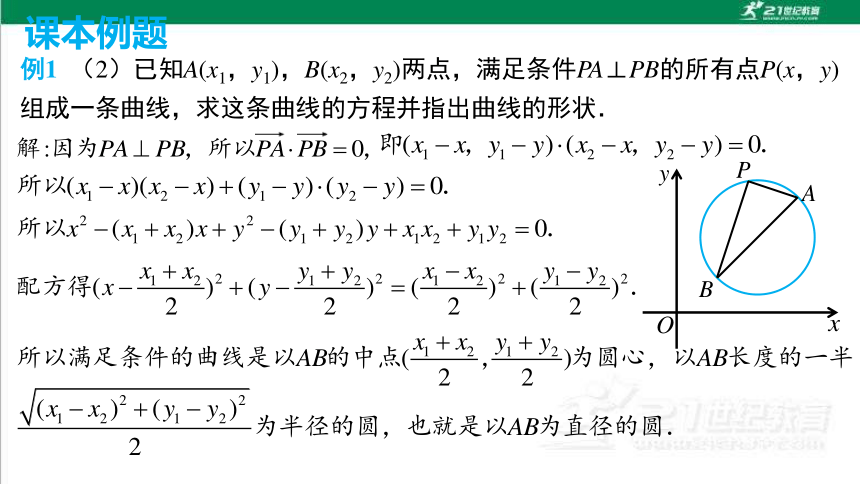

例1 (2)已知A(x1,y1),B(x2,y2)两点,满足条件PA⊥PB的所有点P(x,y)组成一条曲线,求这条曲线的方程并指出曲线的形状.

课本例题

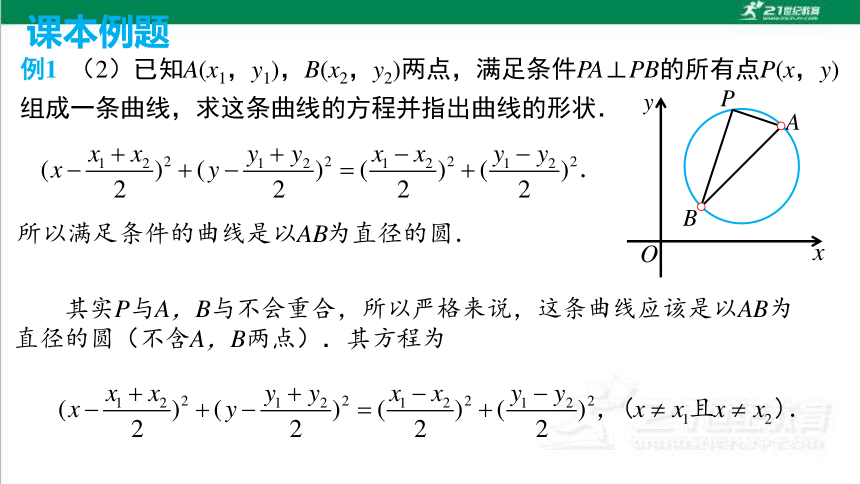

例1 (2)已知A(x1,y1),B(x2,y2)两点,满足条件PA⊥PB的所有点P(x,y)组成一条曲线,求这条曲线的方程并指出曲线的形状.

其实P与A,B与不会重合,所以严格来说,这条曲线应该是以AB为直径的圆(不含A,B两点).其方程为

课本例题

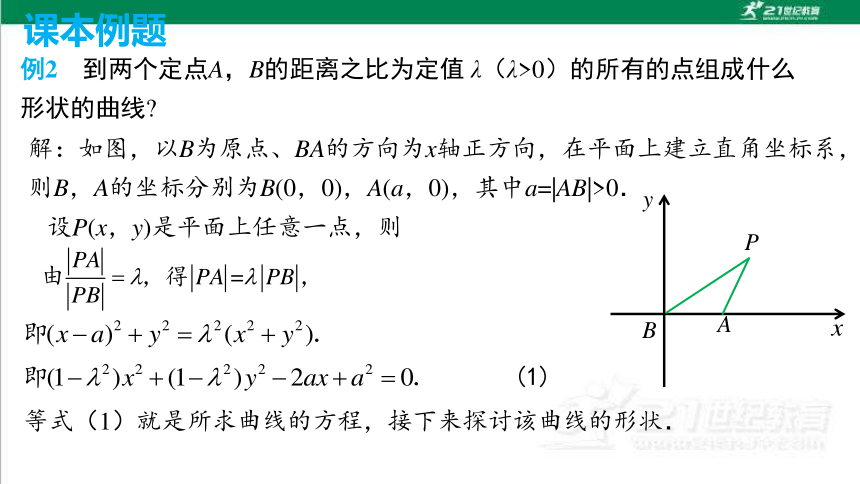

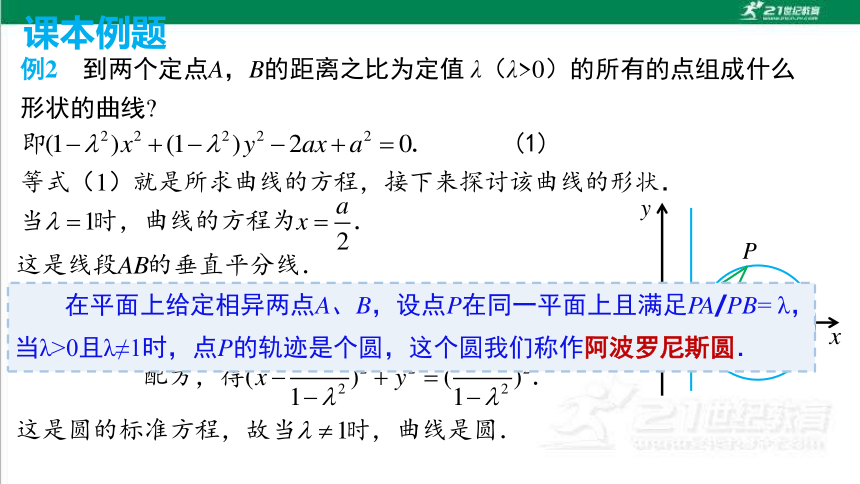

例2 到两个定点A,B的距离之比为定值 λ(λ>0)的所有的点组成什么

形状的曲线

解:如图,以B为原点、BA的方向为x轴正方向,在平面上建立直角坐标系,

则B,A的坐标分别为B(0,0),A(a,0),其中a=|AB|>0.

设P(x,y)是平面上任意一点,则

等式(1)就是所求曲线的方程,接下来探讨该曲线的形状.

课本例题

例2 到两个定点A,B的距离之比为定值 λ(λ>0)的所有的点组成什么

形状的曲线

等式(1)就是所求曲线的方程,接下来探讨该曲线的形状.

在平面上给定相异两点A、B,设点P在同一平面上且满足PA/PB= λ,

当λ>0且λ≠1时,点P的轨迹是个圆,这个圆我们称作阿波罗尼斯圆.

课本例题

例3 △ABC的顶点B,C的坐标分别是(-3,-1),(2,1),顶点A在圆

x2+y2+4x-8y+16=0上运动,求△ABC的重心G的轨迹方程.

[分析]重心G的轨迹方程是指点G的坐标(x,y)满足的关系式.点A在已知圆上运动,点A的坐标满足圆的方程.建立点G与点A坐标之间的关系,就可以建立点G的坐标满足的条件,进而求出点G的轨迹方程.

解:设△ABC的重心G的坐标是(x,y),点A的坐标是(x0,y0).

已知点B,C的坐标分别是(-3,-1),(2,1),则△ABC的重心G的

坐标满足

课本例题

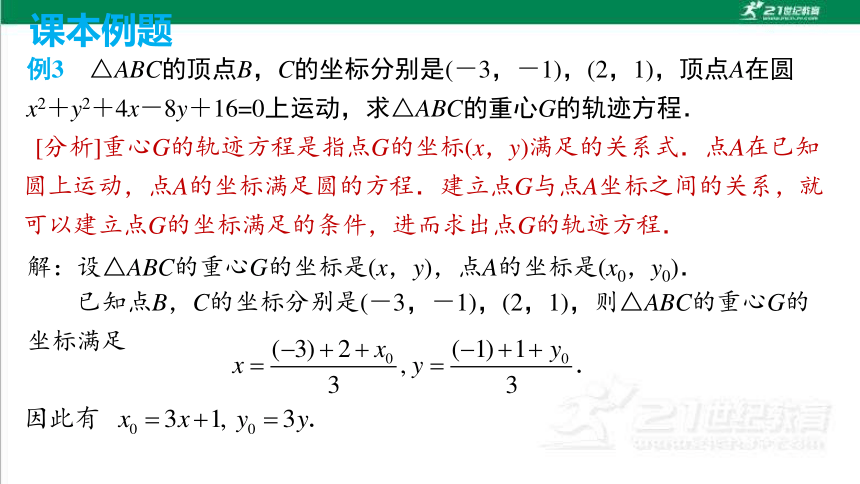

笛卡儿创立解析几何后,人们借助坐标系把形与数联系起来,使几何问题可以通过建立坐标,用代数方法来解决.在将几何问题转化为代数问题并实施代数运算的过程中,我们可以利用几何定理得出坐标之间的关系,也可以将图形用向量语言来描述,用向量运算来解决,再转化为坐标之间的关系.下面,我们以流程图的形式(如下图 )来展现用代数方法解决几何问题的基本过程:

几何问题

将几何问题转化为代数问题

建立适当的平面直角坐标系

用坐标和方程表示问题中的几何元素

实施代数运算,求解代数问题

将代数解转化为几何结论

课本例题

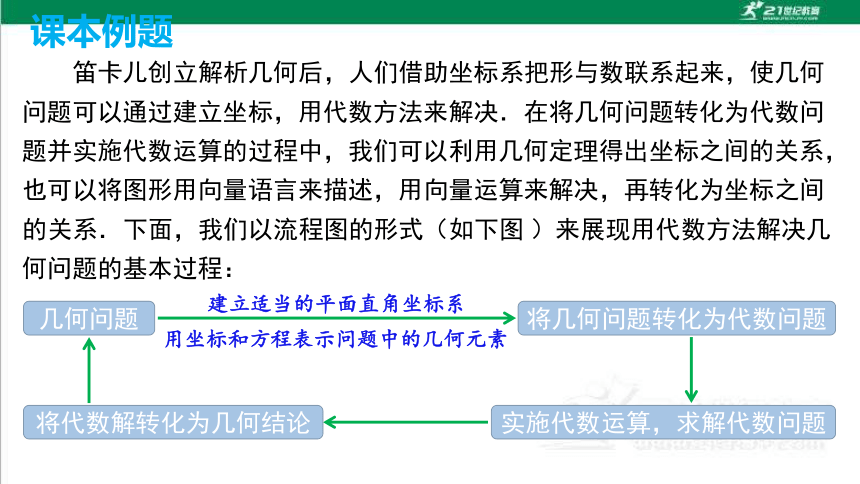

例1 如图所示,在圆O上任取一点C为圆心,作圆C与圆O的直径AB相切于点D,圆C与圆O交于点E,F,且EF与CD相交于点H,求证:EF平分CD.

题型一:坐标法证明几何问题

典例剖析

以AB所在直线为x轴,O为坐标原点,建立平面直角坐标系,

如图所示,设|AB|=2r,D(a,0),

∴圆O:x2+y2=r2,

∴EF平分CD.

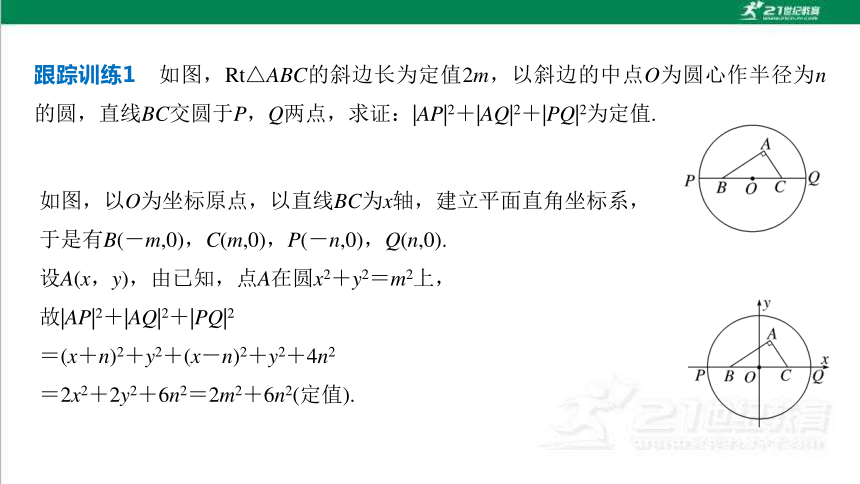

跟踪训练1 如图,Rt△ABC的斜边长为定值2m,以斜边的中点O为圆心作半径为n的圆,直线BC交圆于P,Q两点,求证:|AP|2+|AQ|2+|PQ|2为定值.

如图,以O为坐标原点,以直线BC为x轴,建立平面直角坐标系,

于是有B(-m,0),C(m,0),P(-n,0),Q(n,0).

设A(x,y),由已知,点A在圆x2+y2=m2上,

故|AP|2+|AQ|2+|PQ|2

=(x+n)2+y2+(x-n)2+y2+4n2

=2x2+2y2+6n2=2m2+6n2(定值).

建立直角坐标系应遵循的原则

(1)若有两条相互垂直的直线,一般以它们分别为x轴和y轴.

(2)充分利用图形的对称性.

(3)让尽可能多的点落在坐标轴上,或关于坐标轴对称.

(4)关键点的坐标易于求得.

归纳总结

例2 点A(2,0)是圆x2+y2=4上的定点,点B(1,1)是圆内一点,P,Q为圆上的动点.

(1)求线段AP的中点M的轨迹方程;

设线段AP的中点M(x,y),

由中点坐标公式,得点P的坐标为(2x-2,2y).

∵点P在圆x2+y2=4上,

∴(2x-2)2+(2y)2=4,

故线段AP的中点M的轨迹方程为(x-1)2+y2=1.

题型二:求动点的轨迹方程

典例剖析

(2)若∠PBQ=90°,求线段PQ的中点N的轨迹方程.

设线段PQ的中点N(x,y),

在Rt△PBQ中,|PN|=|BN|.

设O为坐标原点,连接ON(图略),则ON⊥PQ,

∴|OP|2=|ON|2+|PN|2=|ON|2+|BN|2,

∴x2+y2+(x-1)2+(y-1)2=4,

故线段PQ的中点N的轨迹方程为x2+y2-x-y-1=0.

跟踪训练2 已知Rt△ABC的斜边为AB,且A(-1,0),B(3,0),求直角顶点C的轨迹方程.

方法一 设顶点C(x,y),因为AC⊥BC,且A,B,C三点不共线,

所以x≠3,且x≠-1.

且kAC·kBC=-1,

化简得x2+y2-2x-3=0,

所以直角顶点C的轨迹方程为x2+y2-2x-3=0(x≠3,且x≠-1).

方法二 同方法一,得x≠3,且x≠-1,由勾股定理,得|AC|2+|BC|2=|AB|2,

即(x+1)2+y2+(x-3)2+y2=16,化简得x2+y2-2x-3=0,

所以直角顶点C的轨迹方程为x2+y2-2x-3=0(x≠3,且x≠-1).

方法三 设AB的中点为D,由中点坐标公式,得D(1,0),

跟踪训练2 已知Rt△ABC的斜边为AB,且A(-1,0),B(3,0),求直角顶点C的轨迹方程.

由圆的定义,知动点C的轨迹是以D(1,0)为圆心,

以2为半径的圆(因为A,B,C三点不共线,所以应除去与x轴的交点).

设C(x,y),所以直角顶点C的轨迹方程为(x-1)2+y2=4(x≠3,且x≠-1).

求轨迹方程的常用方法

(1)直接法:根据题目条件,建立坐标系,设出动点坐标,找出动点满足的条件,然后化简、证明.

(2)定义法:当动点的运动轨迹符合圆的定义时,可利用定义写出动点的轨迹方程.

(3)代入法:若动点P(x,y)依赖于某圆上的一个动点Q(x1,y1)而运动,把x1,y1用x,y表示,再将点Q的坐标代入到已知圆的方程中,得点P的轨迹方程.

归纳总结

分层练习-基础

1.方程y= 表示的曲线是

A.一条射线 B.一个圆

C.两条射线 D.半个圆

√

2.已知圆C:(x-a)2+(y-b)2=1过点A(1,0),则圆C的圆心的轨迹是

A.点 B.直线

C.线段 D.圆

√

∵圆C:(x-a)2+(y-b)2=1过点A(1,0),

∴(1-a)2+(0-b)2=1,

∴(a-1)2+b2=1,

∴圆C的圆心的轨迹是以(1,0)为圆心,1为半径的圆.

3.已知某隧道内设双行线公路,车辆只能在道路中心线一侧行驶,隧道截面是半径为4米的半圆,若行驶车辆的宽度为2.5米,则车辆的最大高度应不超过

√

建立如图所示的平面直角坐标系,O为圆心,易得半圆的方程为x2+y2=16(y≥0),A(2.5,0),因为B在半圆上,且BA⊥x轴,

4.若两定点A,B的距离为3,动点M满足|MA|=2|MB|,则点M的轨迹围成区域的面积为

A.π B.2π C.3π D.4π

√

以A为原点,直线AB为x轴建立平面直角坐标系,则可取B(3,0).

化简整理得x2+y2-8x+12=0,即(x-4)2+y2=4,故点M的轨迹为圆,圆的面积为4π.

5.已知等腰三角形ABC的底边BC对应的顶点是A(4,2),底边的一个端点是B(3,5),则底边另一个端点C的轨迹方程是

A.(x-4)2+(y-2)2=10 B.(x+4)2+(y-2)2=10

C.(x-4)2+(y-2)2=10(x≠3,x≠5) D.(x+4)2+(y-2)2=10(x≠3,x≠5)

√

又点A,B,C构成三角形,即三点不可共线,

则轨迹中需去掉点B(3,5)及点B关于点A对称的点(5,-1),

所以点C的轨迹方程为(x-4)2+(y-2)2=10(去掉(3,5),(5,-1)两点).

6.设点A为圆B:(x-1)2+y2=1上的动点,PA是圆的切线且|PA|=1,则点P的轨迹方程是_______________.

(x-1)2+y2=2

设点P(x,y)是轨迹上任一点,圆B:(x-1)2+y2=1的圆心为B(1,0),

则|PA|2+1=|PB|2,

所以点P的轨迹方程是(x-1)2+y2=2.

7.平面直角坐标系xOy中,已知点P(2,4),圆O:x2+y2=4与x轴的正半轴交于点Q,过点P的直线l与圆O交于不同的两点A,B.若线段AB的中点为

M,则点M的轨迹方程为__________________________.

设点M(x,y),∵M是弦AB的中点,∴MO⊥MP,

∴x(x-2)+y(y-4)=0,即x2+y2-2x-4y=0,

分层练习-巩固

8.树林的边界是直线l(如图CD所在的直线),一只兔子在河边喝水时发现了一只狼,兔子和狼分别位于l的垂线AC上的A点和B点处,|AB|=|BC|=a(a为正常数),若兔子沿AD方向以速度2μ(μ为正常数)向树林逃跑,同时狼沿线段BM(M∈AD)方向以速度μ进行追击,若狼到达M处的时间不多于兔子到达M处的时间,狼就会吃掉兔子,则

兔子的所有不幸点(即可能被狼吃掉的点)的区

域面积S(a)=_______.

建立如图所示的平面直角坐标系,设A(0,2a),B(0,a),M(x,y),

9.证明:直角三角形斜边的中点到三个顶点的距离相等.

如图所示,以直角三角形的直角顶点C为坐标原点,直角边CA,CB所在直线分别为x轴,y轴建立平面直角坐标系,则C(0,0).

设A(a,0),B(0,b),

所以|OM|=|BM|=|MA|.

即直角三角形斜边的中点到三个顶点的距离相等.

10.已知圆O:x2+y2=4,直线l1的方程为(1+2m)x+(m-1)y-3m=0.若直线l1过定点P,点M,N在圆O上,且PM⊥PN,Q为线段MN的中点,求点Q的轨迹方程.

分层练习-拓展

直线l1的方程为(1+2m)x+(m-1)y-3m=0,即(x-y)+m(2x+y-3)=0,

即点P的坐标为(1,1).因为点M,N在圆O上,且PM⊥PN,Q为线段MN的中点,则MN=2PQ,设MN的中点Q(x,y),则OM2=OQ2+MQ2=OQ2+PQ2,

即4=x2+y2+(x-1)2+(y-1)2,

1.知识清单:

(1)坐标法证明几何问题.

(2)坐标法求动点的轨迹方程.

2.方法归纳:坐标法,转化思想.

3.常见误区:求轨迹方程时易忽视排除不符合的点.

课堂小结

湘教版2019高一数学(选修一) 第二章 平面解析几何初步

2.7 用坐标法解决几何问题

学习目标

1.理解并掌握用坐标法解决几何问题的基本过程(重点)

2.能根据曲线的几何特征求曲线的方程(重点)

3.初步掌握求曲线方程的方法,解决一些较为复杂的几何问题(难点)

笛卡尔创立解析几何之后,人们借助坐标系把形与数联系起来,使几何问题可以通过建立坐标系,把几何问题代数化,图形性质坐标化,从而使几何问题由难变简,下面我们通过更多的例子来说明怎样用坐标法来解决几何问题.

平面解析几何的基本思想方法就是在平面直角坐标系中,把点用坐标表示,将直线与圆等曲线用方程表示,通过研究方程来研究图形的性质,这种代数研究方法被称为坐标法.

情景导入

例1 (1)证明:圆的直径所对的圆周角是直角.

x2+y2= r2,其中r是圆的半径.

解:如图,以已知圆的圆心O为原点,给定的直径AB所

在的直线为x轴建立平面直角坐标系,则圆的方程为

直径两端点的坐标分别为 A(r,0),B(-r,0).

设P(x,y)是圆上异于A,B任意一点,则 x2+y2= r2 .

因此当P与A,B都不重合时,直径AB所对的圆周角∠APB是直角.

课本例题

例1 (2)已知A(x1,y1),B(x2,y2)两点,满足条件PA⊥PB的所有点P(x,y)组成一条曲线,求这条曲线的方程并指出曲线的形状.

课本例题

例1 (2)已知A(x1,y1),B(x2,y2)两点,满足条件PA⊥PB的所有点P(x,y)组成一条曲线,求这条曲线的方程并指出曲线的形状.

其实P与A,B与不会重合,所以严格来说,这条曲线应该是以AB为直径的圆(不含A,B两点).其方程为

课本例题

例2 到两个定点A,B的距离之比为定值 λ(λ>0)的所有的点组成什么

形状的曲线

解:如图,以B为原点、BA的方向为x轴正方向,在平面上建立直角坐标系,

则B,A的坐标分别为B(0,0),A(a,0),其中a=|AB|>0.

设P(x,y)是平面上任意一点,则

等式(1)就是所求曲线的方程,接下来探讨该曲线的形状.

课本例题

例2 到两个定点A,B的距离之比为定值 λ(λ>0)的所有的点组成什么

形状的曲线

等式(1)就是所求曲线的方程,接下来探讨该曲线的形状.

在平面上给定相异两点A、B,设点P在同一平面上且满足PA/PB= λ,

当λ>0且λ≠1时,点P的轨迹是个圆,这个圆我们称作阿波罗尼斯圆.

课本例题

例3 △ABC的顶点B,C的坐标分别是(-3,-1),(2,1),顶点A在圆

x2+y2+4x-8y+16=0上运动,求△ABC的重心G的轨迹方程.

[分析]重心G的轨迹方程是指点G的坐标(x,y)满足的关系式.点A在已知圆上运动,点A的坐标满足圆的方程.建立点G与点A坐标之间的关系,就可以建立点G的坐标满足的条件,进而求出点G的轨迹方程.

解:设△ABC的重心G的坐标是(x,y),点A的坐标是(x0,y0).

已知点B,C的坐标分别是(-3,-1),(2,1),则△ABC的重心G的

坐标满足

课本例题

笛卡儿创立解析几何后,人们借助坐标系把形与数联系起来,使几何问题可以通过建立坐标,用代数方法来解决.在将几何问题转化为代数问题并实施代数运算的过程中,我们可以利用几何定理得出坐标之间的关系,也可以将图形用向量语言来描述,用向量运算来解决,再转化为坐标之间的关系.下面,我们以流程图的形式(如下图 )来展现用代数方法解决几何问题的基本过程:

几何问题

将几何问题转化为代数问题

建立适当的平面直角坐标系

用坐标和方程表示问题中的几何元素

实施代数运算,求解代数问题

将代数解转化为几何结论

课本例题

例1 如图所示,在圆O上任取一点C为圆心,作圆C与圆O的直径AB相切于点D,圆C与圆O交于点E,F,且EF与CD相交于点H,求证:EF平分CD.

题型一:坐标法证明几何问题

典例剖析

以AB所在直线为x轴,O为坐标原点,建立平面直角坐标系,

如图所示,设|AB|=2r,D(a,0),

∴圆O:x2+y2=r2,

∴EF平分CD.

跟踪训练1 如图,Rt△ABC的斜边长为定值2m,以斜边的中点O为圆心作半径为n的圆,直线BC交圆于P,Q两点,求证:|AP|2+|AQ|2+|PQ|2为定值.

如图,以O为坐标原点,以直线BC为x轴,建立平面直角坐标系,

于是有B(-m,0),C(m,0),P(-n,0),Q(n,0).

设A(x,y),由已知,点A在圆x2+y2=m2上,

故|AP|2+|AQ|2+|PQ|2

=(x+n)2+y2+(x-n)2+y2+4n2

=2x2+2y2+6n2=2m2+6n2(定值).

建立直角坐标系应遵循的原则

(1)若有两条相互垂直的直线,一般以它们分别为x轴和y轴.

(2)充分利用图形的对称性.

(3)让尽可能多的点落在坐标轴上,或关于坐标轴对称.

(4)关键点的坐标易于求得.

归纳总结

例2 点A(2,0)是圆x2+y2=4上的定点,点B(1,1)是圆内一点,P,Q为圆上的动点.

(1)求线段AP的中点M的轨迹方程;

设线段AP的中点M(x,y),

由中点坐标公式,得点P的坐标为(2x-2,2y).

∵点P在圆x2+y2=4上,

∴(2x-2)2+(2y)2=4,

故线段AP的中点M的轨迹方程为(x-1)2+y2=1.

题型二:求动点的轨迹方程

典例剖析

(2)若∠PBQ=90°,求线段PQ的中点N的轨迹方程.

设线段PQ的中点N(x,y),

在Rt△PBQ中,|PN|=|BN|.

设O为坐标原点,连接ON(图略),则ON⊥PQ,

∴|OP|2=|ON|2+|PN|2=|ON|2+|BN|2,

∴x2+y2+(x-1)2+(y-1)2=4,

故线段PQ的中点N的轨迹方程为x2+y2-x-y-1=0.

跟踪训练2 已知Rt△ABC的斜边为AB,且A(-1,0),B(3,0),求直角顶点C的轨迹方程.

方法一 设顶点C(x,y),因为AC⊥BC,且A,B,C三点不共线,

所以x≠3,且x≠-1.

且kAC·kBC=-1,

化简得x2+y2-2x-3=0,

所以直角顶点C的轨迹方程为x2+y2-2x-3=0(x≠3,且x≠-1).

方法二 同方法一,得x≠3,且x≠-1,由勾股定理,得|AC|2+|BC|2=|AB|2,

即(x+1)2+y2+(x-3)2+y2=16,化简得x2+y2-2x-3=0,

所以直角顶点C的轨迹方程为x2+y2-2x-3=0(x≠3,且x≠-1).

方法三 设AB的中点为D,由中点坐标公式,得D(1,0),

跟踪训练2 已知Rt△ABC的斜边为AB,且A(-1,0),B(3,0),求直角顶点C的轨迹方程.

由圆的定义,知动点C的轨迹是以D(1,0)为圆心,

以2为半径的圆(因为A,B,C三点不共线,所以应除去与x轴的交点).

设C(x,y),所以直角顶点C的轨迹方程为(x-1)2+y2=4(x≠3,且x≠-1).

求轨迹方程的常用方法

(1)直接法:根据题目条件,建立坐标系,设出动点坐标,找出动点满足的条件,然后化简、证明.

(2)定义法:当动点的运动轨迹符合圆的定义时,可利用定义写出动点的轨迹方程.

(3)代入法:若动点P(x,y)依赖于某圆上的一个动点Q(x1,y1)而运动,把x1,y1用x,y表示,再将点Q的坐标代入到已知圆的方程中,得点P的轨迹方程.

归纳总结

分层练习-基础

1.方程y= 表示的曲线是

A.一条射线 B.一个圆

C.两条射线 D.半个圆

√

2.已知圆C:(x-a)2+(y-b)2=1过点A(1,0),则圆C的圆心的轨迹是

A.点 B.直线

C.线段 D.圆

√

∵圆C:(x-a)2+(y-b)2=1过点A(1,0),

∴(1-a)2+(0-b)2=1,

∴(a-1)2+b2=1,

∴圆C的圆心的轨迹是以(1,0)为圆心,1为半径的圆.

3.已知某隧道内设双行线公路,车辆只能在道路中心线一侧行驶,隧道截面是半径为4米的半圆,若行驶车辆的宽度为2.5米,则车辆的最大高度应不超过

√

建立如图所示的平面直角坐标系,O为圆心,易得半圆的方程为x2+y2=16(y≥0),A(2.5,0),因为B在半圆上,且BA⊥x轴,

4.若两定点A,B的距离为3,动点M满足|MA|=2|MB|,则点M的轨迹围成区域的面积为

A.π B.2π C.3π D.4π

√

以A为原点,直线AB为x轴建立平面直角坐标系,则可取B(3,0).

化简整理得x2+y2-8x+12=0,即(x-4)2+y2=4,故点M的轨迹为圆,圆的面积为4π.

5.已知等腰三角形ABC的底边BC对应的顶点是A(4,2),底边的一个端点是B(3,5),则底边另一个端点C的轨迹方程是

A.(x-4)2+(y-2)2=10 B.(x+4)2+(y-2)2=10

C.(x-4)2+(y-2)2=10(x≠3,x≠5) D.(x+4)2+(y-2)2=10(x≠3,x≠5)

√

又点A,B,C构成三角形,即三点不可共线,

则轨迹中需去掉点B(3,5)及点B关于点A对称的点(5,-1),

所以点C的轨迹方程为(x-4)2+(y-2)2=10(去掉(3,5),(5,-1)两点).

6.设点A为圆B:(x-1)2+y2=1上的动点,PA是圆的切线且|PA|=1,则点P的轨迹方程是_______________.

(x-1)2+y2=2

设点P(x,y)是轨迹上任一点,圆B:(x-1)2+y2=1的圆心为B(1,0),

则|PA|2+1=|PB|2,

所以点P的轨迹方程是(x-1)2+y2=2.

7.平面直角坐标系xOy中,已知点P(2,4),圆O:x2+y2=4与x轴的正半轴交于点Q,过点P的直线l与圆O交于不同的两点A,B.若线段AB的中点为

M,则点M的轨迹方程为__________________________.

设点M(x,y),∵M是弦AB的中点,∴MO⊥MP,

∴x(x-2)+y(y-4)=0,即x2+y2-2x-4y=0,

分层练习-巩固

8.树林的边界是直线l(如图CD所在的直线),一只兔子在河边喝水时发现了一只狼,兔子和狼分别位于l的垂线AC上的A点和B点处,|AB|=|BC|=a(a为正常数),若兔子沿AD方向以速度2μ(μ为正常数)向树林逃跑,同时狼沿线段BM(M∈AD)方向以速度μ进行追击,若狼到达M处的时间不多于兔子到达M处的时间,狼就会吃掉兔子,则

兔子的所有不幸点(即可能被狼吃掉的点)的区

域面积S(a)=_______.

建立如图所示的平面直角坐标系,设A(0,2a),B(0,a),M(x,y),

9.证明:直角三角形斜边的中点到三个顶点的距离相等.

如图所示,以直角三角形的直角顶点C为坐标原点,直角边CA,CB所在直线分别为x轴,y轴建立平面直角坐标系,则C(0,0).

设A(a,0),B(0,b),

所以|OM|=|BM|=|MA|.

即直角三角形斜边的中点到三个顶点的距离相等.

10.已知圆O:x2+y2=4,直线l1的方程为(1+2m)x+(m-1)y-3m=0.若直线l1过定点P,点M,N在圆O上,且PM⊥PN,Q为线段MN的中点,求点Q的轨迹方程.

分层练习-拓展

直线l1的方程为(1+2m)x+(m-1)y-3m=0,即(x-y)+m(2x+y-3)=0,

即点P的坐标为(1,1).因为点M,N在圆O上,且PM⊥PN,Q为线段MN的中点,则MN=2PQ,设MN的中点Q(x,y),则OM2=OQ2+MQ2=OQ2+PQ2,

即4=x2+y2+(x-1)2+(y-1)2,

1.知识清单:

(1)坐标法证明几何问题.

(2)坐标法求动点的轨迹方程.

2.方法归纳:坐标法,转化思想.

3.常见误区:求轨迹方程时易忽视排除不符合的点.

课堂小结

同课章节目录