广东省深圳市光明区2025届九年级下学期中考二模历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省深圳市光明区2025届九年级下学期中考二模历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 892.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2025年广东省深圳市光明区中考二模历史试题

一、选择题

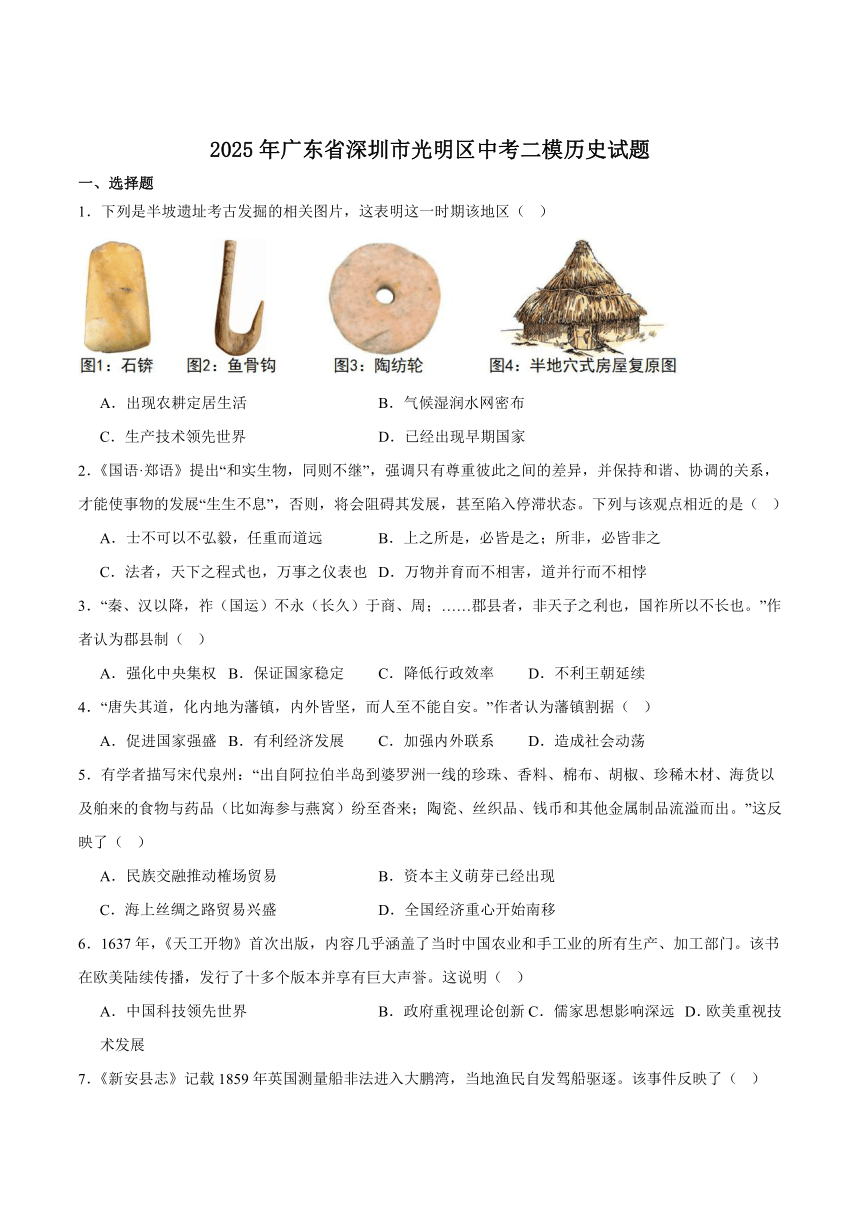

1.下列是半坡遗址考古发掘的相关图片,这表明这一时期该地区( )

A.出现农耕定居生活 B.气候湿润水网密布

C.生产技术领先世界 D.已经出现早期国家

2.《国语·郑语》提出“和实生物,同则不继”,强调只有尊重彼此之间的差异,并保持和谐、协调的关系,才能使事物的发展“生生不息”,否则,将会阻碍其发展,甚至陷入停滞状态。下列与该观点相近的是( )

A.士不可以不弘毅,任重而道远 B.上之所是,必皆是之;所非,必皆非之

C.法者,天下之程式也,万事之仪表也 D.万物并育而不相害,道并行而不相悖

3.“秦、汉以降,祚(国运)不永(长久)于商、周;……郡县者,非天子之利也,国祚所以不长也。”作者认为郡县制( )

A.强化中央集权 B.保证国家稳定 C.降低行政效率 D.不利王朝延续

4.“唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安。”作者认为藩镇割据( )

A.促进国家强盛 B.有利经济发展 C.加强内外联系 D.造成社会动荡

5.有学者描写宋代泉州:“出自阿拉伯半岛到婆罗洲一线的珍珠、香料、棉布、胡椒、珍稀木材、海货以及舶来的食物与药品(比如海参与燕窝)纷至沓来;陶瓷、丝织品、钱币和其他金属制品流溢而出。”这反映了( )

A.民族交融推动榷场贸易 B.资本主义萌芽已经出现

C.海上丝绸之路贸易兴盛 D.全国经济重心开始南移

6.1637年,《天工开物》首次出版,内容几乎涵盖了当时中国农业和手工业的所有生产、加工部门。该书在欧美陆续传播,发行了十多个版本并享有巨大声誉。这说明( )

A.中国科技领先世界 B.政府重视理论创新 C.儒家思想影响深远 D.欧美重视技术发展

7.《新安县志》记载1859年英国测量船非法进入大鹏湾,当地渔民自发驾船驱逐。该事件反映了( )

A.民众自发捍卫国家主权 B.政府积极维护海疆权益

C.沿海地区对外贸易繁荣 D.洋务运动培育海权意识

8.抗战时期,西安秦腔剧团改编《血战台儿庄》,重庆话剧界排演《放下你的鞭子》,这些文艺活动( )

A.推动地方戏曲全国传播 B.激发民众抗战爱国热情

C.促进全国文艺形式统一 D.体现戏剧表演技术革新

9.据《广州民国日报》记载:“20世纪30年代的广州西关,骑楼廊下悬挂着绸缎庄的幌子与霓虹灯招牌交相辉映,茶楼里粤曲悠扬却混杂着留声机的西洋乐声,长衫老者与西装青年同坐一桌品茗。”这反映出当时广州( )

A.西方文化主导社会生活 B.地方本土特色被消除

C.新、旧并存的社会风貌 D.社会阶层壁垒被打破

10.1950年春,河南汝南县老君庙村18户农民成立互助组。该组采用“换工互助”模式,农忙时集中劳力抢种抢收,农闲时合作兴修水利,使水稻亩产从100公斤增至180公斤。至1953年,汝南互助组增至6697个。这种模式( )

A.是人民公社制度的尝试 B.为生产关系变革提供了借鉴

C.加速了土地改革的进程 D.发挥了社会主义制度的优势

11.《汉谟拉比法典》原刻于一块黑色玄武岩石柱上,上部是太阳神沙马什授予汉谟拉比王权的浮雕,下部为法典条文。这表明《汉谟拉比法典》( )

A.主要维护奴隶主阶级利益 B.是世界上最早的成文法典

C.拥有神圣不可侵犯的地位 D.反映商品经济的发展要求

12.《神曲》炼狱篇第16章伦巴第人马可:“你们活着的人,都把原因归诸天上的星辰,好像它们必然带动一切。其实,若真如此,则你们的自由意志将被摧毁……”材料反映作者( )

A.反对封建专制统治 B.探索宇宙运行规律

C.突破自然规律限制 D.否定教会神学权威

13.杰斐逊等人在起草《独立宣言》时,草稿中曾写有一条对当时英国国王的指控:“他滥用否决权,阻止任何力图禁止或限制这种令人厌憎的贸易的立法,决心开放买卖人的市场。”后来他们基于某些现实考虑,遗憾地删除了这条指控。这一举措表明( )

A.起草人受到法国《人权宣言》的影响 B.英国君主立宪制的基础尚未奠定

C.争取独立是当时北美人民的主要诉求 D.这一遗憾后面由1787年宪法弥补

14.《人类简史》指出“无产阶级是工业革命的副产品”。这反映了( )

A.科学技术进步推动殖民化浪潮 B.城市化进程彻底消除城乡差异

C.经济发展带来了社会结构变化 D.重商主义政策阻碍劳动力流动

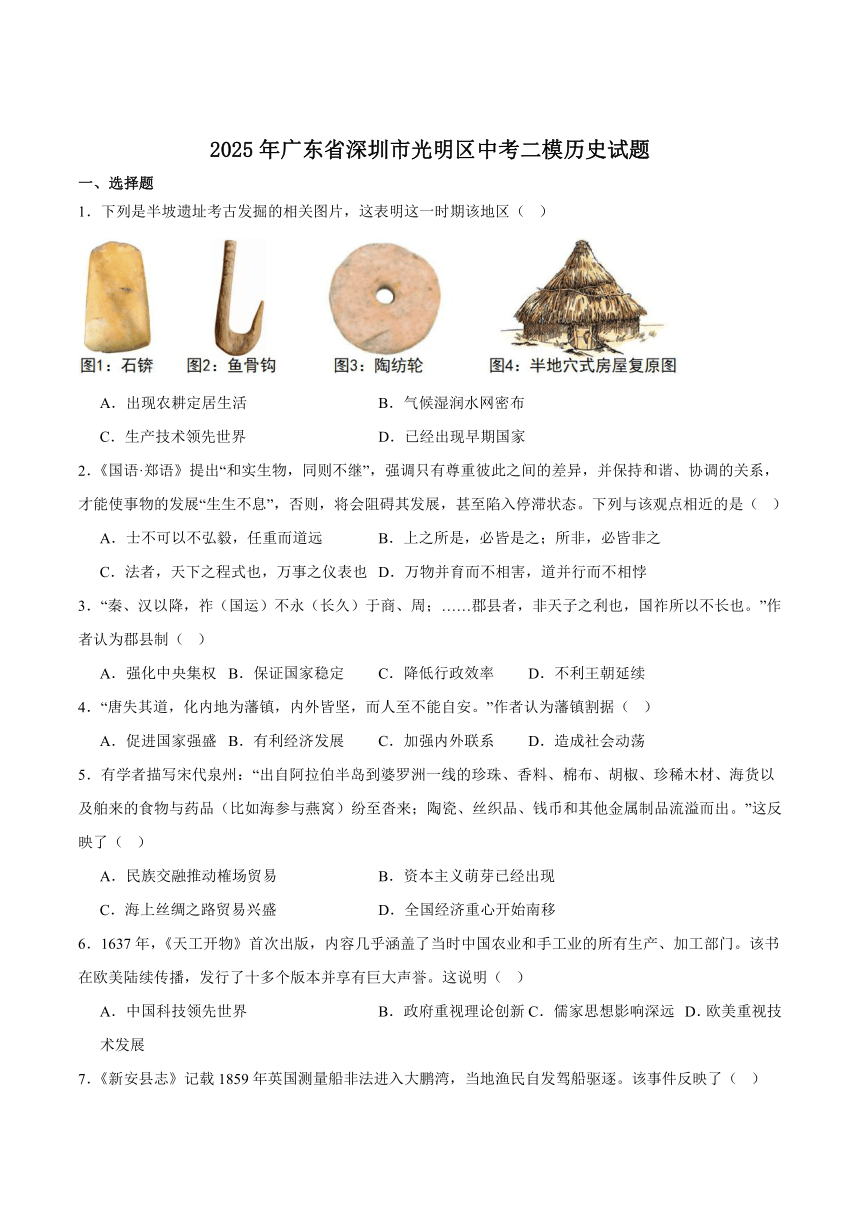

15.甘地称纺车“给我们带来自由”,是“印度赢得独立的武器”。纺车曾经作为国家独立的象征成为印度国旗的备选图案,如下图所示。这反映了当时印度( )

A.重视发展传统农业 B.抵制英国经济侵略 C.纺织工业非常发达 D.工业革命全面展开

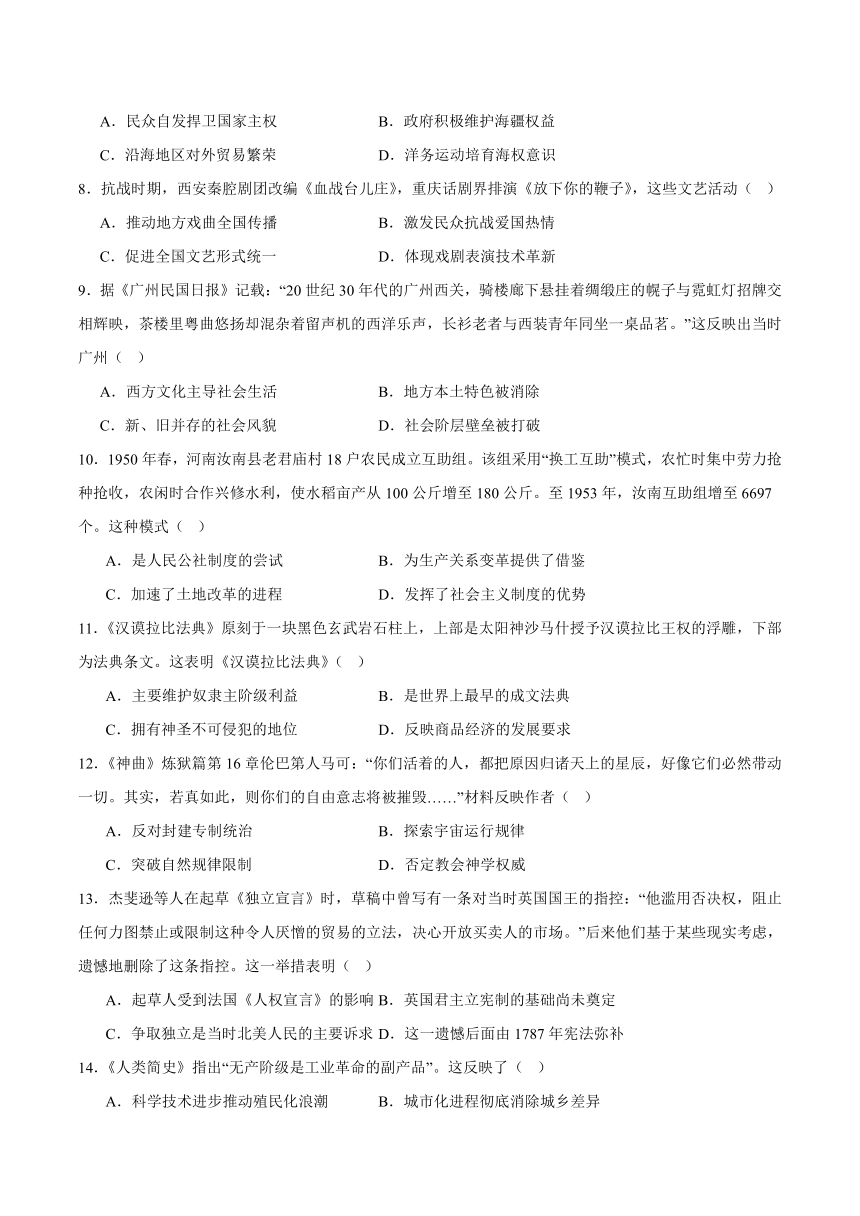

16.1945年4月25日,柏林战役期间,苏联红军战士与美军士兵在易北河会师,如图6所示。这一场景说明( )

图6 美苏两国军人在易北河大桥上握手

A.美苏军事力量势均力敌 B.欧洲战场已经完全解放

C.战后冷战格局初步形成 D.反法西斯同盟协同作战

17.2024年敦煌研究院用AI复原壁画与19世纪照相术记录埃及文物,这可以说明( )

A.科技助力文化遗产保护 B.传统技艺已被完全取代

C.历史研究不再依赖实物 D.全球文明发展相互影响

二、综合题

18.某校九年级学生以“从文献看民族复兴道路的探索”为主题开展探究学习,邀请你参加。

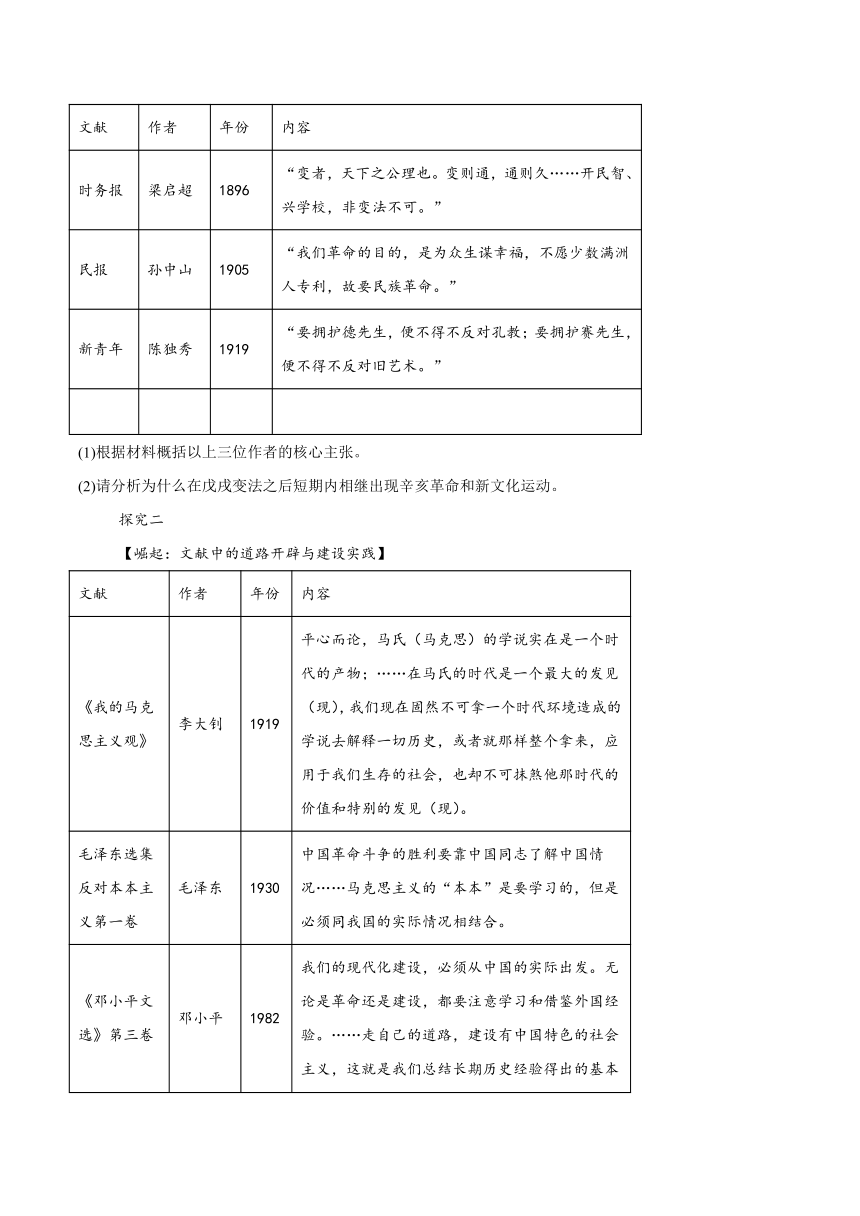

探究一

【觉醒:文献中的思想启蒙与救亡图存】

文献 作者 年份 内容

时务报 梁启超 1896 “变者,天下之公理也。变则通,通则久……开民智、兴学校,非变法不可。”

民报 孙中山 1905 “我们革命的目的,是为众生谋幸福,不愿少数满洲人专利,故要民族革命。”

新青年 陈独秀 1919 “要拥护德先生,便不得不反对孔教;要拥护赛先生,便不得不反对旧艺术。”

(1)根据材料概括以上三位作者的核心主张。

(2)请分析为什么在戊戌变法之后短期内相继出现辛亥革命和新文化运动。

探究二

【崛起:文献中的道路开辟与建设实践】

文献 作者 年份 内容

《我的马克思主义观》 李大钊 1919 平心而论,马氏(马克思)的学说实在是一个时代的产物;……在马氏的时代是一个最大的发见(现),我们现在固然不可拿一个时代环境造成的学说去解释一切历史,或者就那样整个拿来,应用于我们生存的社会,也却不可抹煞他那时代的价值和特别的发见(现)。

毛泽东选集反对本本主义第一卷 毛泽东 1930 中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况……马克思主义的“本本”是要学习的,但是必须同我国的实际情况相结合。

《邓小平文选》第三卷 邓小平 1982 我们的现代化建设,必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设,都要注意学习和借鉴外国经验。……走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。

(3)根据材料回答李大钊如何看待马克思的学说?结合所学知识,分析中国共产党在革命和建设道路探索历程中的继承与发展关系。

(4)结合以上民族复兴道路的探索历程,你认为中国应当走什么样的发展道路。

19.人口迁移是人类社会发展的重要现象。阅读材料,回答问题。

①西晋末年少数民族内迁与北方流民南迁示意图

②15—19世纪人口向新大陆迁移示意图

③中国现代时期人口迁移示意图

(1)从②③中任选其一,仿照示例,结合所学知识,简述人口迁移的路线及其影响。

【示例】

选择①

路线一:北方少数民族迁往中原地区;促进北方民族大交融;

路线二:北方人民前往江南地区;促进了江南地区的开发。

(2)根据材料,围绕“人口迁移”提炼一个观点,并结合所学加以论述。

要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰,价值取向正确

参考答案

1.A

2.D

3.D

4.D

5.C

6.D

7.A

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.C

14.C

15.B

16.D

17.A

18.(1)核心主张:梁启超:主张变法图强,提出开民智、兴学校,走改良道路。孙中山:主张通过暴力革命推翻清朝统治,实现民族独立和人民权利。陈独秀:倡导民主(德先生)与科学(赛先生),反对封建礼教和传统文化。

(2)原因:辛亥革命:1898年戊戌变法失败证明改良道路在清王朝专制下难以实现,促使部分知识分子转向革命,同时甲午中日战争后列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机加剧,革命派认为必须推翻清政府才能救亡;

新文化运动:辛亥革命果实被袁世凯窃取,新生的中华民国很快陷入政治混乱的局面之中。一部分先进知识分子认识到仅有政治制度的革新不足以救中国,必须启发国民新的伦理道德意识,培养因民的独立人格,彻底荡涤封建文化的毒害,进行一场思想文化领域的革新运动。

(3)看法:李大钊认为马克思主义是特定历史时代的产物,是马克思所处时代的重大理论发现(肯定其时代价值)。但他强调不能将这学说机械地照搬用于中国社会(承认其历史局限性),而应在尊重其核心价值的基础上结合中国实际灵活运用。

继承:中国共产党始终以马克思主义为指导思想,不能照搬马克思主义。

发展:毛泽东将马克思主义与中国国情结合提出“农村包围城市,武装夺取政权”的革命道路。邓小平总结历史经验,提出“中国特色社会主义”,将马克思主义与中国现代化实践结合,开创改革开放新道路。

(4)发展道路:中国应坚持走中国特色社会主义道路。以马克思主义为指导,但不盲目照搬,立足国情探索符合时代需求的实践路径。

19.(1)举例:选择②

路线一:欧洲迁往美洲、非洲、大洋洲;改变当地人口结构,促进欧洲文化在当地的传播,但也给当地带来灾难;

路线二:非洲迁往美洲;补充了美洲劳动力,促进美洲种植园经济发展,改变美洲人口结构。

(2)观点:人口迁移受多种因素影响

论证:西晋末年,八王之乱爆发,社会陷入动荡不安。战火纷飞,百姓生活苦不堪言,中原地区人口大量锐减。在生死存亡之际,幸存者纷纷踏上逃亡之路。被时江南地区,与北方形成鲜明对比,不仅战乱较少,社会相对安定,而且自然环境优越,资源丰富。于是,大量北方人口毅然南迁,为江南地区带去了先进生产技术和充足劳动力,促进了江南地区的开发。 新中国成立后,出于改变旧中国不合理的工业布局、保障粮食生产和农产品供应、维护国家安全以及解决城乡剩余劳动力的就业问题等方面的综合考量,政府有组织、有计划地动员了大规模人口迁移。城镇知识青年积极响应“到祖国最需要的地方去”的号召,奔赴东北、西北或其他地区的乡村,投身垦荒运动及各类建设活动,为国家建设奉献力量。

结论:综上可见,人口迁移并非偶然,自然环境的优劣、战争的爆发、国家政策的导向等多重因素,均在其中发挥关键作用,深刻影响着人口的流动方向与规模。

一、选择题

1.下列是半坡遗址考古发掘的相关图片,这表明这一时期该地区( )

A.出现农耕定居生活 B.气候湿润水网密布

C.生产技术领先世界 D.已经出现早期国家

2.《国语·郑语》提出“和实生物,同则不继”,强调只有尊重彼此之间的差异,并保持和谐、协调的关系,才能使事物的发展“生生不息”,否则,将会阻碍其发展,甚至陷入停滞状态。下列与该观点相近的是( )

A.士不可以不弘毅,任重而道远 B.上之所是,必皆是之;所非,必皆非之

C.法者,天下之程式也,万事之仪表也 D.万物并育而不相害,道并行而不相悖

3.“秦、汉以降,祚(国运)不永(长久)于商、周;……郡县者,非天子之利也,国祚所以不长也。”作者认为郡县制( )

A.强化中央集权 B.保证国家稳定 C.降低行政效率 D.不利王朝延续

4.“唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安。”作者认为藩镇割据( )

A.促进国家强盛 B.有利经济发展 C.加强内外联系 D.造成社会动荡

5.有学者描写宋代泉州:“出自阿拉伯半岛到婆罗洲一线的珍珠、香料、棉布、胡椒、珍稀木材、海货以及舶来的食物与药品(比如海参与燕窝)纷至沓来;陶瓷、丝织品、钱币和其他金属制品流溢而出。”这反映了( )

A.民族交融推动榷场贸易 B.资本主义萌芽已经出现

C.海上丝绸之路贸易兴盛 D.全国经济重心开始南移

6.1637年,《天工开物》首次出版,内容几乎涵盖了当时中国农业和手工业的所有生产、加工部门。该书在欧美陆续传播,发行了十多个版本并享有巨大声誉。这说明( )

A.中国科技领先世界 B.政府重视理论创新 C.儒家思想影响深远 D.欧美重视技术发展

7.《新安县志》记载1859年英国测量船非法进入大鹏湾,当地渔民自发驾船驱逐。该事件反映了( )

A.民众自发捍卫国家主权 B.政府积极维护海疆权益

C.沿海地区对外贸易繁荣 D.洋务运动培育海权意识

8.抗战时期,西安秦腔剧团改编《血战台儿庄》,重庆话剧界排演《放下你的鞭子》,这些文艺活动( )

A.推动地方戏曲全国传播 B.激发民众抗战爱国热情

C.促进全国文艺形式统一 D.体现戏剧表演技术革新

9.据《广州民国日报》记载:“20世纪30年代的广州西关,骑楼廊下悬挂着绸缎庄的幌子与霓虹灯招牌交相辉映,茶楼里粤曲悠扬却混杂着留声机的西洋乐声,长衫老者与西装青年同坐一桌品茗。”这反映出当时广州( )

A.西方文化主导社会生活 B.地方本土特色被消除

C.新、旧并存的社会风貌 D.社会阶层壁垒被打破

10.1950年春,河南汝南县老君庙村18户农民成立互助组。该组采用“换工互助”模式,农忙时集中劳力抢种抢收,农闲时合作兴修水利,使水稻亩产从100公斤增至180公斤。至1953年,汝南互助组增至6697个。这种模式( )

A.是人民公社制度的尝试 B.为生产关系变革提供了借鉴

C.加速了土地改革的进程 D.发挥了社会主义制度的优势

11.《汉谟拉比法典》原刻于一块黑色玄武岩石柱上,上部是太阳神沙马什授予汉谟拉比王权的浮雕,下部为法典条文。这表明《汉谟拉比法典》( )

A.主要维护奴隶主阶级利益 B.是世界上最早的成文法典

C.拥有神圣不可侵犯的地位 D.反映商品经济的发展要求

12.《神曲》炼狱篇第16章伦巴第人马可:“你们活着的人,都把原因归诸天上的星辰,好像它们必然带动一切。其实,若真如此,则你们的自由意志将被摧毁……”材料反映作者( )

A.反对封建专制统治 B.探索宇宙运行规律

C.突破自然规律限制 D.否定教会神学权威

13.杰斐逊等人在起草《独立宣言》时,草稿中曾写有一条对当时英国国王的指控:“他滥用否决权,阻止任何力图禁止或限制这种令人厌憎的贸易的立法,决心开放买卖人的市场。”后来他们基于某些现实考虑,遗憾地删除了这条指控。这一举措表明( )

A.起草人受到法国《人权宣言》的影响 B.英国君主立宪制的基础尚未奠定

C.争取独立是当时北美人民的主要诉求 D.这一遗憾后面由1787年宪法弥补

14.《人类简史》指出“无产阶级是工业革命的副产品”。这反映了( )

A.科学技术进步推动殖民化浪潮 B.城市化进程彻底消除城乡差异

C.经济发展带来了社会结构变化 D.重商主义政策阻碍劳动力流动

15.甘地称纺车“给我们带来自由”,是“印度赢得独立的武器”。纺车曾经作为国家独立的象征成为印度国旗的备选图案,如下图所示。这反映了当时印度( )

A.重视发展传统农业 B.抵制英国经济侵略 C.纺织工业非常发达 D.工业革命全面展开

16.1945年4月25日,柏林战役期间,苏联红军战士与美军士兵在易北河会师,如图6所示。这一场景说明( )

图6 美苏两国军人在易北河大桥上握手

A.美苏军事力量势均力敌 B.欧洲战场已经完全解放

C.战后冷战格局初步形成 D.反法西斯同盟协同作战

17.2024年敦煌研究院用AI复原壁画与19世纪照相术记录埃及文物,这可以说明( )

A.科技助力文化遗产保护 B.传统技艺已被完全取代

C.历史研究不再依赖实物 D.全球文明发展相互影响

二、综合题

18.某校九年级学生以“从文献看民族复兴道路的探索”为主题开展探究学习,邀请你参加。

探究一

【觉醒:文献中的思想启蒙与救亡图存】

文献 作者 年份 内容

时务报 梁启超 1896 “变者,天下之公理也。变则通,通则久……开民智、兴学校,非变法不可。”

民报 孙中山 1905 “我们革命的目的,是为众生谋幸福,不愿少数满洲人专利,故要民族革命。”

新青年 陈独秀 1919 “要拥护德先生,便不得不反对孔教;要拥护赛先生,便不得不反对旧艺术。”

(1)根据材料概括以上三位作者的核心主张。

(2)请分析为什么在戊戌变法之后短期内相继出现辛亥革命和新文化运动。

探究二

【崛起:文献中的道路开辟与建设实践】

文献 作者 年份 内容

《我的马克思主义观》 李大钊 1919 平心而论,马氏(马克思)的学说实在是一个时代的产物;……在马氏的时代是一个最大的发见(现),我们现在固然不可拿一个时代环境造成的学说去解释一切历史,或者就那样整个拿来,应用于我们生存的社会,也却不可抹煞他那时代的价值和特别的发见(现)。

毛泽东选集反对本本主义第一卷 毛泽东 1930 中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况……马克思主义的“本本”是要学习的,但是必须同我国的实际情况相结合。

《邓小平文选》第三卷 邓小平 1982 我们的现代化建设,必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设,都要注意学习和借鉴外国经验。……走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。

(3)根据材料回答李大钊如何看待马克思的学说?结合所学知识,分析中国共产党在革命和建设道路探索历程中的继承与发展关系。

(4)结合以上民族复兴道路的探索历程,你认为中国应当走什么样的发展道路。

19.人口迁移是人类社会发展的重要现象。阅读材料,回答问题。

①西晋末年少数民族内迁与北方流民南迁示意图

②15—19世纪人口向新大陆迁移示意图

③中国现代时期人口迁移示意图

(1)从②③中任选其一,仿照示例,结合所学知识,简述人口迁移的路线及其影响。

【示例】

选择①

路线一:北方少数民族迁往中原地区;促进北方民族大交融;

路线二:北方人民前往江南地区;促进了江南地区的开发。

(2)根据材料,围绕“人口迁移”提炼一个观点,并结合所学加以论述。

要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰,价值取向正确

参考答案

1.A

2.D

3.D

4.D

5.C

6.D

7.A

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.C

14.C

15.B

16.D

17.A

18.(1)核心主张:梁启超:主张变法图强,提出开民智、兴学校,走改良道路。孙中山:主张通过暴力革命推翻清朝统治,实现民族独立和人民权利。陈独秀:倡导民主(德先生)与科学(赛先生),反对封建礼教和传统文化。

(2)原因:辛亥革命:1898年戊戌变法失败证明改良道路在清王朝专制下难以实现,促使部分知识分子转向革命,同时甲午中日战争后列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机加剧,革命派认为必须推翻清政府才能救亡;

新文化运动:辛亥革命果实被袁世凯窃取,新生的中华民国很快陷入政治混乱的局面之中。一部分先进知识分子认识到仅有政治制度的革新不足以救中国,必须启发国民新的伦理道德意识,培养因民的独立人格,彻底荡涤封建文化的毒害,进行一场思想文化领域的革新运动。

(3)看法:李大钊认为马克思主义是特定历史时代的产物,是马克思所处时代的重大理论发现(肯定其时代价值)。但他强调不能将这学说机械地照搬用于中国社会(承认其历史局限性),而应在尊重其核心价值的基础上结合中国实际灵活运用。

继承:中国共产党始终以马克思主义为指导思想,不能照搬马克思主义。

发展:毛泽东将马克思主义与中国国情结合提出“农村包围城市,武装夺取政权”的革命道路。邓小平总结历史经验,提出“中国特色社会主义”,将马克思主义与中国现代化实践结合,开创改革开放新道路。

(4)发展道路:中国应坚持走中国特色社会主义道路。以马克思主义为指导,但不盲目照搬,立足国情探索符合时代需求的实践路径。

19.(1)举例:选择②

路线一:欧洲迁往美洲、非洲、大洋洲;改变当地人口结构,促进欧洲文化在当地的传播,但也给当地带来灾难;

路线二:非洲迁往美洲;补充了美洲劳动力,促进美洲种植园经济发展,改变美洲人口结构。

(2)观点:人口迁移受多种因素影响

论证:西晋末年,八王之乱爆发,社会陷入动荡不安。战火纷飞,百姓生活苦不堪言,中原地区人口大量锐减。在生死存亡之际,幸存者纷纷踏上逃亡之路。被时江南地区,与北方形成鲜明对比,不仅战乱较少,社会相对安定,而且自然环境优越,资源丰富。于是,大量北方人口毅然南迁,为江南地区带去了先进生产技术和充足劳动力,促进了江南地区的开发。 新中国成立后,出于改变旧中国不合理的工业布局、保障粮食生产和农产品供应、维护国家安全以及解决城乡剩余劳动力的就业问题等方面的综合考量,政府有组织、有计划地动员了大规模人口迁移。城镇知识青年积极响应“到祖国最需要的地方去”的号召,奔赴东北、西北或其他地区的乡村,投身垦荒运动及各类建设活动,为国家建设奉献力量。

结论:综上可见,人口迁移并非偶然,自然环境的优劣、战争的爆发、国家政策的导向等多重因素,均在其中发挥关键作用,深刻影响着人口的流动方向与规模。

同课章节目录