第四单元 王安石变法 教案 (表格式)

文档属性

| 名称 | 第四单元 王安石变法 教案 (表格式) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-06 18:34:33 | ||

图片预览

文档简介

第四单元

王安石变法

教案

课程标准

1、了解王安石变法的历史背景。2、归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

知识与能力

北宋中期社会矛盾表现;北宋加强中央集权的措施;庆历新政的内容。

过程与方法

北宋中期社会矛盾日益激化的原因。北宋中期形成积贫积弱局面的原因。实施庆历新政的原因。

情感、态度与价值观

对北宋中期社会危机的准确理解

重点难点

教学重点

归纳王安石变法的历史背景;王安石变法的主要内容。教学难点

对北宋中期社会危机的准确理解;评价王安石变法的历史作用

教学方法

提问法、阅读法、讨论法等。

教学过程

二次备课、学习

一、情境创设:“三冗”和“岁币”二、构建体系三、知识疏理(一)改革背景

(北宋中期的社会危机)1、经济上:冗官、冗兵、冗费导致国家面临着严重的财政危机,使北宋形成积贫局面。⑴出现背景:赵匡胤“陈桥兵变,黄袍加身”建立宋朝后为防止割据和分裂,将地方行政权、财权和军权收归中央,加强集权。弊端也明显。⑵弊端表现:A、冗兵:①从赵匡胤开始每逢灾年将流民编入军队。②从全国各地挑选强壮士兵编入禁军。③为防止辽和西夏侵扰,在边防大量屯兵。B、冗官:①为削弱官员的权力,实行一职多官。②每年通过科举制和恩荫赏赐方法大量授予官职。③官吏因循苟且,相互牵制,效率低下,庞大官僚机构日益糜烂。C、冗费:①庞大军费官俸(冗官,冗兵)。 ②大兴土木,修建寺院。③皇室开支不断增大。 ④每年给辽夏“岁币”。⑶产生危害:“三冗”导致国家财政危机,形成积贫局面⑷产生根源:北宋初年加强中央集权的措施。2、军事上:军事策略的失当和对辽夏战争的失败,使北宋形成积弱局面。⑴军事策略失当:①军事部署:实行“守内虚外”政策,一半禁军驻守京师及附近,造成边境相对空虚。②频繁调动:实行禁军轮流驻守京师,形成“兵不识将,将不识兵”的局面。⑵对辽夏作战失败(外患——边境危机):①对辽作战:太宗被动防御。1004年澶州之战胜利却订立屈辱“澶渊之盟”,岁币银十万两,绢20万匹②对夏作战:屡败和议,给西夏“岁币”白银7.2万两,绢15.3万匹,茶3万斤。③战争结果:不仅没有解除辽、西夏的威胁,还是人民饱受战争之苦。3、阶级关系上:阶级矛盾和统治集团矛盾尖锐(内忧——政治危机)⑴原因:①北宋纵容土地兼并,使北宋中期大量土地被官僚和豪强兼并。②官僚豪强变相增加苛捐杂税,拼命压榨农民。⑵影响:造成阶级矛盾激化,各地起义此起彼伏,给北宋统治者以强烈震撼和沉重打击。4、“庆历新政”揭开了王安石变法的序幕(人物:宋仁宗、范仲淹、富弼)⑴背景:对西夏战争惨败后,社会危机和民族危机迅速加深,有远见的官僚要求宋仁宗革新弊政。⑵结果:历时仅一年多,于1045年失败。(范仲淹被罢官后创作《岳阳楼记》)⑶原因:

①庆历新政的改革措施触犯了大官僚大地主的利益,遭到他们强烈反对(根本原因)②宋仁宗逐渐动摇,下诏罢废新法。⑷影响:改革虽然失败,但它揭开了北宋革新除弊、变法改革的序幕。(二)改革过程

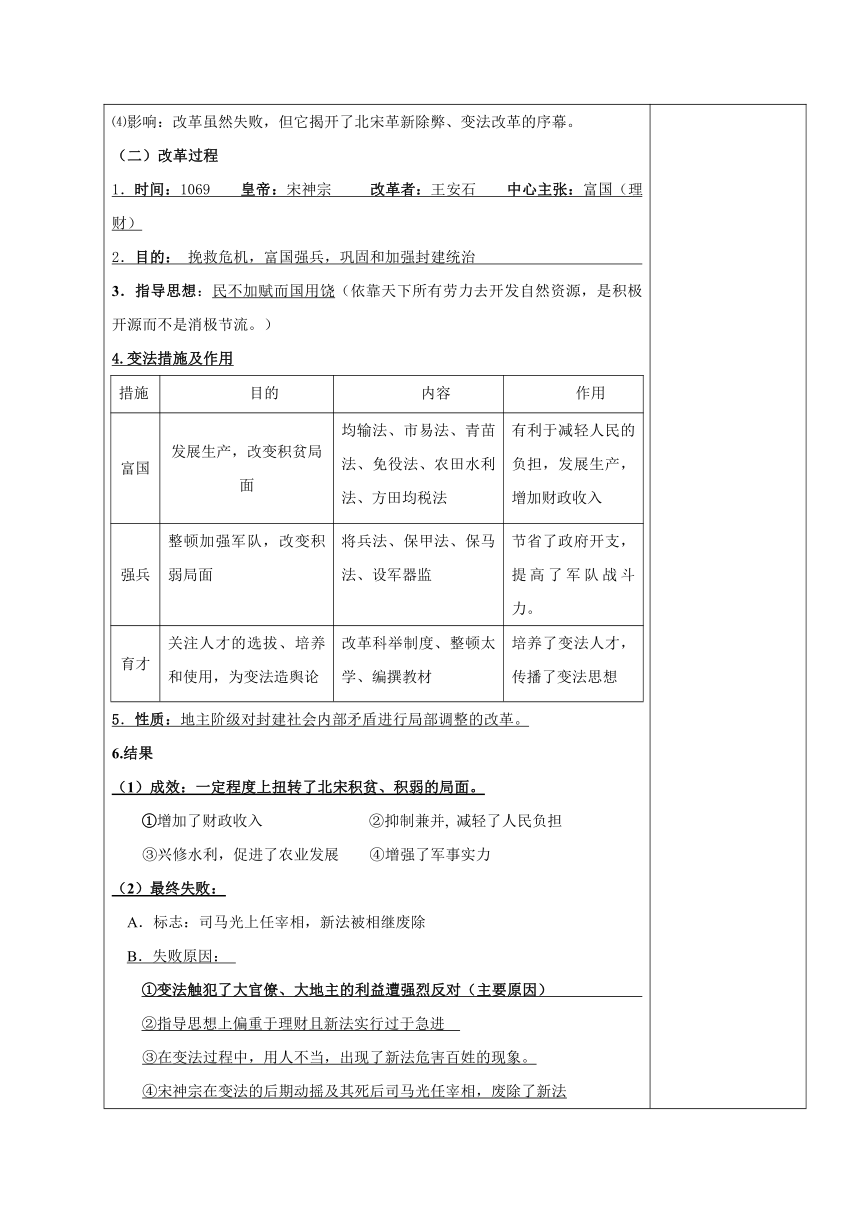

1.时间:1069

皇帝:宋神宗

改革者:王安石

中心主张:富国(理财)2.目的:

挽救危机,富国强兵,巩固和加强封建统治

3.指导思想:民不加赋而国用饶(依靠天下所有劳力去开发自然资源,是积极开源而不是消极节流。)4.变法措施及作用措施目的内容作用富国发展生产,改变积贫局面均输法、市易法、青苗法、免役法、农田水利法、方田均税法有利于减轻人民的负担,发展生产,增加财政收入强兵整顿加强军队,改变积弱局面将兵法、保甲法、保马法、设军器监节省了政府开支,提高了军队战斗力。育才关注人才的选拔、培养和使用,为变法造舆论改革科举制度、整顿太学、编撰教材培养了变法人才,传播了变法思想5.性质:地主阶级对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革。6.结果(1)成效:一定程度上扭转了北宋积贫、积弱的局面。①增加了财政收入

②抑制兼并,

减轻了人民负担③兴修水利,促进了农业发展

④增强了军事实力(2)最终失败:A.标志:司马光上任宰相,新法被相继废除B.失败原因:

①变法触犯了大官僚、大地主的利益遭强烈反对(主要原因)

②指导思想上偏重于理财且新法实行过于急进

③在变法过程中,用人不当,出现了新法危害百姓的现象。④宋神宗在变法的后期动摇及其死后司马光任宰相,废除了新法C.教训:改革是艰辛的,必然会充满阻力,所以改革者必须要有坚定的信念,毫不动摇,才能成功;而且,要注意用人。(三)改革评价:

⑴进步意义:①变法措施的推行,增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。②王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。⑵局限性:①王安石变法是封建地主阶级挽救统治危机的改革运动,它没有触及到封建土地所有制,因而也不可能使北宋从根本上摆脱封建统治危机。②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。三、重难点分析比较商鞅变法和王安石变法的异同点,并谈谈你对改革的认识。(1)相同点:①直接目的都是为了富国强兵。

②变法都得到了王权的支持。

③变法内容触动了旧势力的利益,遭到他们的激烈反对。

④变法者的个人命运基本相同。

⑤变法都对生产关系作出了调整。(2)不同点:①背景不同:商鞅变法发生在新旧交替的社会大变革时期;王安石变法则发生在北宋中期统治危机四伏时。②根本目的不同,商鞅变法要从根本上废除旧制度,建立新制度;王安石变法则是为了挽救北宋统治危机,部分调整生产关系。③性质不同:商鞅变法是一场封建化的运动;王安石变法则是对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革。(3)认识:①改革必然会遭到旧势力的阻挠,不可能一帆风顺,要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性。

②改革的成败关键要看其积极成果能否得以保留和维持,不以改革者个人命运为转移。③改革措施要针对实际情况,行之有效,推行改革过程中要用人得当。④改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力。四、史料探究1.阅读下列材料:材料一

宋代由于积贫积弱,社会问题很多,王安石等一部分知识分子有感于形势严重,以天下为己任,奋起挽救危亡。材料二

王安石变法手段中有一个注意的问题,就是他更多的重视商品货币的作用。……反映了宋化商品货币在社会生活中的活跃,也证明了王安石变法思想和变法举措有很大的前瞻性。——以上材料均选自马克在《世界文明史》请回答:

(1)由于宋代积贫积弱,社会问题很多。概括指出积贫积弱的具体表现。

(2)依据材料二指出王安石变法手段的突出特点是什么?在符合这一特点的许多措施中既有成功的,又有埋伏着失败隐患的。请选择两项符合上述结论的措施,并说明理由。

(3)如果通过时间隧道与王安石对话,请你结合所学知识,提出合理化建议,助其变法成功。(1)表现:①国家财政收入不敷出,国库空虚,出现严重财政危机。②宋军在与辽、西夏的战争中连年战败。(2分)

(2)特点:重视商品货币作用。(1分)措施:青苗法:限制高利贷盘剥。增加政府收入;募役法:减轻了农民负担,保证了生产时间。农民负担仍很沉重,触动了大官僚、大地主和富商的利益,遭到他们的激烈反对。(5分)(学生无论选什么,只要能从成功和失败两个方面正确分析,即可得分。)(3)平衡各阶级的利益,减少变法阻力。加大宣传力度,统一认识,解决内部纷争。(2分)(答出一方面或言之成理就可以得满分。)五、巩固检测1、北宋年间,面对严峻的民族矛盾和阶级矛盾,以王安石为首的有识之士在范仲淹“精贡举”的基础上,为实现富国强兵的目的,就如何选拔、培养国家急需人才,展开了激烈的争论。阅读下列材料:材料一

(范仲淹)国家专以词赋取进士,……求有才有识者,十无一二。况天下危困乏人如此,固当教以经济之业,取以经济之才,庶可救其不逮。

——『南宋]李焘《续资治通鉴长编》卷一百四十三材料二

(苏轼)自唐至今,以诗赋为名臣不可胜数,何负于天下,而必欲废之

(王安石)今人材乏少,且其学术不一,……朝廷欲有所为,异论纷然,莫肯承听,此盖朝廷不能一道德故也。故一道德,则修学校,欲修学校,则贡举法不可不变。……今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此乃科法败坏人才。

(司马光)神宗罢赋、诗及诸科,专用经、义、论、策,此乃复先王令典,百世不易之法。但安石以一家私学,欲盖掩先儒,令天下学官讲解。及科场程式,同己者取,异己者黜。

——[元]马端临《文献通考》卷三十一谙回答:(1)据材料并结合所学知识,范仲淹、苏轼、王安石、司马光对科举考试内容分别提出了怎样的丰张 (4分)(2)结合所学知识,材料二中司马光所说“以一家私学,欲盖掩先儒”指的是什么 它产生了什么样的影响 <4分)(3)据材料二并结合所学知识,王安石兴学校、变科举的主要目的是什么 (2分)【解析与评价】:此题比较简单,以这几年的教育改革为大背景,以北宋改革科举考试为切入点,考查教育和社会发展的关系。第⑴、⑵问考查考生提取、概括信息的能力,第⑶问考查考生调动和运用知识的能力。【参考答案】(1)范仲淹:主张考经邦济国之术;苏轼:主张考诗赋;王安石:主张考经义(时务策);司马光:主张考经义,论、策。(2)统一编纂以儒家经典为内容的教科书(主持编纂《三经新义》作为统一的教科书和考试依据);禁锢了思想自由;进一步强化了儒家思想的正统地位。(3)统一思想;为改革培养人才。2、阅读下列材料(13分)(王)安石曰:“……且国用不足,非当世急务,所以不足者,以未得善理财故也。”光曰:“善理财者,不过头会箕敛尔。”安石曰:“不然,善理财者,不加赋而国用足。”光曰:“天下安有此理?天地所生财货百物,不在民,则在官,彼设法夺民,其害乃甚于加赋!”

——《宋史·司马光传》

请回答:(1)王安石变法的目的是什么

(3分)目的:摆脱北宋中期的财政危机,富国强兵和巩固北宋政治。(2)王安石与司马光的论战各自阐述了什么主要观点?为此,王安石采取什么理财措施?

(7分)王安石主张“善理财者,不加赋而国用足”。司马光认为王安石变法是“设法夺民,其害乃甚于加赋”。为此王安石采取理财措施是:①青苗法②募役法③农田水利法④方田均税法⑤市易法⑥均输法。(3)如何评价司马光的观点?(3分)

司马光认识到王安石变法触及了大地主大官僚的利益,由于他代表了这部分人利益,故反对王安石变法。【学后反思】

王安石变法

教案

课程标准

1、了解王安石变法的历史背景。2、归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

知识与能力

北宋中期社会矛盾表现;北宋加强中央集权的措施;庆历新政的内容。

过程与方法

北宋中期社会矛盾日益激化的原因。北宋中期形成积贫积弱局面的原因。实施庆历新政的原因。

情感、态度与价值观

对北宋中期社会危机的准确理解

重点难点

教学重点

归纳王安石变法的历史背景;王安石变法的主要内容。教学难点

对北宋中期社会危机的准确理解;评价王安石变法的历史作用

教学方法

提问法、阅读法、讨论法等。

教学过程

二次备课、学习

一、情境创设:“三冗”和“岁币”二、构建体系三、知识疏理(一)改革背景

(北宋中期的社会危机)1、经济上:冗官、冗兵、冗费导致国家面临着严重的财政危机,使北宋形成积贫局面。⑴出现背景:赵匡胤“陈桥兵变,黄袍加身”建立宋朝后为防止割据和分裂,将地方行政权、财权和军权收归中央,加强集权。弊端也明显。⑵弊端表现:A、冗兵:①从赵匡胤开始每逢灾年将流民编入军队。②从全国各地挑选强壮士兵编入禁军。③为防止辽和西夏侵扰,在边防大量屯兵。B、冗官:①为削弱官员的权力,实行一职多官。②每年通过科举制和恩荫赏赐方法大量授予官职。③官吏因循苟且,相互牵制,效率低下,庞大官僚机构日益糜烂。C、冗费:①庞大军费官俸(冗官,冗兵)。 ②大兴土木,修建寺院。③皇室开支不断增大。 ④每年给辽夏“岁币”。⑶产生危害:“三冗”导致国家财政危机,形成积贫局面⑷产生根源:北宋初年加强中央集权的措施。2、军事上:军事策略的失当和对辽夏战争的失败,使北宋形成积弱局面。⑴军事策略失当:①军事部署:实行“守内虚外”政策,一半禁军驻守京师及附近,造成边境相对空虚。②频繁调动:实行禁军轮流驻守京师,形成“兵不识将,将不识兵”的局面。⑵对辽夏作战失败(外患——边境危机):①对辽作战:太宗被动防御。1004年澶州之战胜利却订立屈辱“澶渊之盟”,岁币银十万两,绢20万匹②对夏作战:屡败和议,给西夏“岁币”白银7.2万两,绢15.3万匹,茶3万斤。③战争结果:不仅没有解除辽、西夏的威胁,还是人民饱受战争之苦。3、阶级关系上:阶级矛盾和统治集团矛盾尖锐(内忧——政治危机)⑴原因:①北宋纵容土地兼并,使北宋中期大量土地被官僚和豪强兼并。②官僚豪强变相增加苛捐杂税,拼命压榨农民。⑵影响:造成阶级矛盾激化,各地起义此起彼伏,给北宋统治者以强烈震撼和沉重打击。4、“庆历新政”揭开了王安石变法的序幕(人物:宋仁宗、范仲淹、富弼)⑴背景:对西夏战争惨败后,社会危机和民族危机迅速加深,有远见的官僚要求宋仁宗革新弊政。⑵结果:历时仅一年多,于1045年失败。(范仲淹被罢官后创作《岳阳楼记》)⑶原因:

①庆历新政的改革措施触犯了大官僚大地主的利益,遭到他们强烈反对(根本原因)②宋仁宗逐渐动摇,下诏罢废新法。⑷影响:改革虽然失败,但它揭开了北宋革新除弊、变法改革的序幕。(二)改革过程

1.时间:1069

皇帝:宋神宗

改革者:王安石

中心主张:富国(理财)2.目的:

挽救危机,富国强兵,巩固和加强封建统治

3.指导思想:民不加赋而国用饶(依靠天下所有劳力去开发自然资源,是积极开源而不是消极节流。)4.变法措施及作用措施目的内容作用富国发展生产,改变积贫局面均输法、市易法、青苗法、免役法、农田水利法、方田均税法有利于减轻人民的负担,发展生产,增加财政收入强兵整顿加强军队,改变积弱局面将兵法、保甲法、保马法、设军器监节省了政府开支,提高了军队战斗力。育才关注人才的选拔、培养和使用,为变法造舆论改革科举制度、整顿太学、编撰教材培养了变法人才,传播了变法思想5.性质:地主阶级对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革。6.结果(1)成效:一定程度上扭转了北宋积贫、积弱的局面。①增加了财政收入

②抑制兼并,

减轻了人民负担③兴修水利,促进了农业发展

④增强了军事实力(2)最终失败:A.标志:司马光上任宰相,新法被相继废除B.失败原因:

①变法触犯了大官僚、大地主的利益遭强烈反对(主要原因)

②指导思想上偏重于理财且新法实行过于急进

③在变法过程中,用人不当,出现了新法危害百姓的现象。④宋神宗在变法的后期动摇及其死后司马光任宰相,废除了新法C.教训:改革是艰辛的,必然会充满阻力,所以改革者必须要有坚定的信念,毫不动摇,才能成功;而且,要注意用人。(三)改革评价:

⑴进步意义:①变法措施的推行,增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。②王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。⑵局限性:①王安石变法是封建地主阶级挽救统治危机的改革运动,它没有触及到封建土地所有制,因而也不可能使北宋从根本上摆脱封建统治危机。②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。三、重难点分析比较商鞅变法和王安石变法的异同点,并谈谈你对改革的认识。(1)相同点:①直接目的都是为了富国强兵。

②变法都得到了王权的支持。

③变法内容触动了旧势力的利益,遭到他们的激烈反对。

④变法者的个人命运基本相同。

⑤变法都对生产关系作出了调整。(2)不同点:①背景不同:商鞅变法发生在新旧交替的社会大变革时期;王安石变法则发生在北宋中期统治危机四伏时。②根本目的不同,商鞅变法要从根本上废除旧制度,建立新制度;王安石变法则是为了挽救北宋统治危机,部分调整生产关系。③性质不同:商鞅变法是一场封建化的运动;王安石变法则是对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革。(3)认识:①改革必然会遭到旧势力的阻挠,不可能一帆风顺,要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性。

②改革的成败关键要看其积极成果能否得以保留和维持,不以改革者个人命运为转移。③改革措施要针对实际情况,行之有效,推行改革过程中要用人得当。④改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力。四、史料探究1.阅读下列材料:材料一

宋代由于积贫积弱,社会问题很多,王安石等一部分知识分子有感于形势严重,以天下为己任,奋起挽救危亡。材料二

王安石变法手段中有一个注意的问题,就是他更多的重视商品货币的作用。……反映了宋化商品货币在社会生活中的活跃,也证明了王安石变法思想和变法举措有很大的前瞻性。——以上材料均选自马克在《世界文明史》请回答:

(1)由于宋代积贫积弱,社会问题很多。概括指出积贫积弱的具体表现。

(2)依据材料二指出王安石变法手段的突出特点是什么?在符合这一特点的许多措施中既有成功的,又有埋伏着失败隐患的。请选择两项符合上述结论的措施,并说明理由。

(3)如果通过时间隧道与王安石对话,请你结合所学知识,提出合理化建议,助其变法成功。(1)表现:①国家财政收入不敷出,国库空虚,出现严重财政危机。②宋军在与辽、西夏的战争中连年战败。(2分)

(2)特点:重视商品货币作用。(1分)措施:青苗法:限制高利贷盘剥。增加政府收入;募役法:减轻了农民负担,保证了生产时间。农民负担仍很沉重,触动了大官僚、大地主和富商的利益,遭到他们的激烈反对。(5分)(学生无论选什么,只要能从成功和失败两个方面正确分析,即可得分。)(3)平衡各阶级的利益,减少变法阻力。加大宣传力度,统一认识,解决内部纷争。(2分)(答出一方面或言之成理就可以得满分。)五、巩固检测1、北宋年间,面对严峻的民族矛盾和阶级矛盾,以王安石为首的有识之士在范仲淹“精贡举”的基础上,为实现富国强兵的目的,就如何选拔、培养国家急需人才,展开了激烈的争论。阅读下列材料:材料一

(范仲淹)国家专以词赋取进士,……求有才有识者,十无一二。况天下危困乏人如此,固当教以经济之业,取以经济之才,庶可救其不逮。

——『南宋]李焘《续资治通鉴长编》卷一百四十三材料二

(苏轼)自唐至今,以诗赋为名臣不可胜数,何负于天下,而必欲废之

(王安石)今人材乏少,且其学术不一,……朝廷欲有所为,异论纷然,莫肯承听,此盖朝廷不能一道德故也。故一道德,则修学校,欲修学校,则贡举法不可不变。……今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此乃科法败坏人才。

(司马光)神宗罢赋、诗及诸科,专用经、义、论、策,此乃复先王令典,百世不易之法。但安石以一家私学,欲盖掩先儒,令天下学官讲解。及科场程式,同己者取,异己者黜。

——[元]马端临《文献通考》卷三十一谙回答:(1)据材料并结合所学知识,范仲淹、苏轼、王安石、司马光对科举考试内容分别提出了怎样的丰张 (4分)(2)结合所学知识,材料二中司马光所说“以一家私学,欲盖掩先儒”指的是什么 它产生了什么样的影响 <4分)(3)据材料二并结合所学知识,王安石兴学校、变科举的主要目的是什么 (2分)【解析与评价】:此题比较简单,以这几年的教育改革为大背景,以北宋改革科举考试为切入点,考查教育和社会发展的关系。第⑴、⑵问考查考生提取、概括信息的能力,第⑶问考查考生调动和运用知识的能力。【参考答案】(1)范仲淹:主张考经邦济国之术;苏轼:主张考诗赋;王安石:主张考经义(时务策);司马光:主张考经义,论、策。(2)统一编纂以儒家经典为内容的教科书(主持编纂《三经新义》作为统一的教科书和考试依据);禁锢了思想自由;进一步强化了儒家思想的正统地位。(3)统一思想;为改革培养人才。2、阅读下列材料(13分)(王)安石曰:“……且国用不足,非当世急务,所以不足者,以未得善理财故也。”光曰:“善理财者,不过头会箕敛尔。”安石曰:“不然,善理财者,不加赋而国用足。”光曰:“天下安有此理?天地所生财货百物,不在民,则在官,彼设法夺民,其害乃甚于加赋!”

——《宋史·司马光传》

请回答:(1)王安石变法的目的是什么

(3分)目的:摆脱北宋中期的财政危机,富国强兵和巩固北宋政治。(2)王安石与司马光的论战各自阐述了什么主要观点?为此,王安石采取什么理财措施?

(7分)王安石主张“善理财者,不加赋而国用足”。司马光认为王安石变法是“设法夺民,其害乃甚于加赋”。为此王安石采取理财措施是:①青苗法②募役法③农田水利法④方田均税法⑤市易法⑥均输法。(3)如何评价司马光的观点?(3分)

司马光认识到王安石变法触及了大地主大官僚的利益,由于他代表了这部分人利益,故反对王安石变法。【学后反思】

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件