第四单元 王安石变法 学案

文档属性

| 名称 | 第四单元 王安石变法 学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 98.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-08-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第四单元

王安石变法

学案

【学习目标】

1.知识:了解王安石变法的历史背景;归纳王安石变法的主要内容;评价王安石变法的历史作用

2.能力:科学地认识和评价王安石变法对社会发展的影响;培养以天下为己任,为社会作贡献的担当意识

【学习重难点】

通过材料归纳概括王安石变法每项措施出台的目的、具体内容、积极作用和局限性

【学习过程】

一、阅读课本,回答问题:

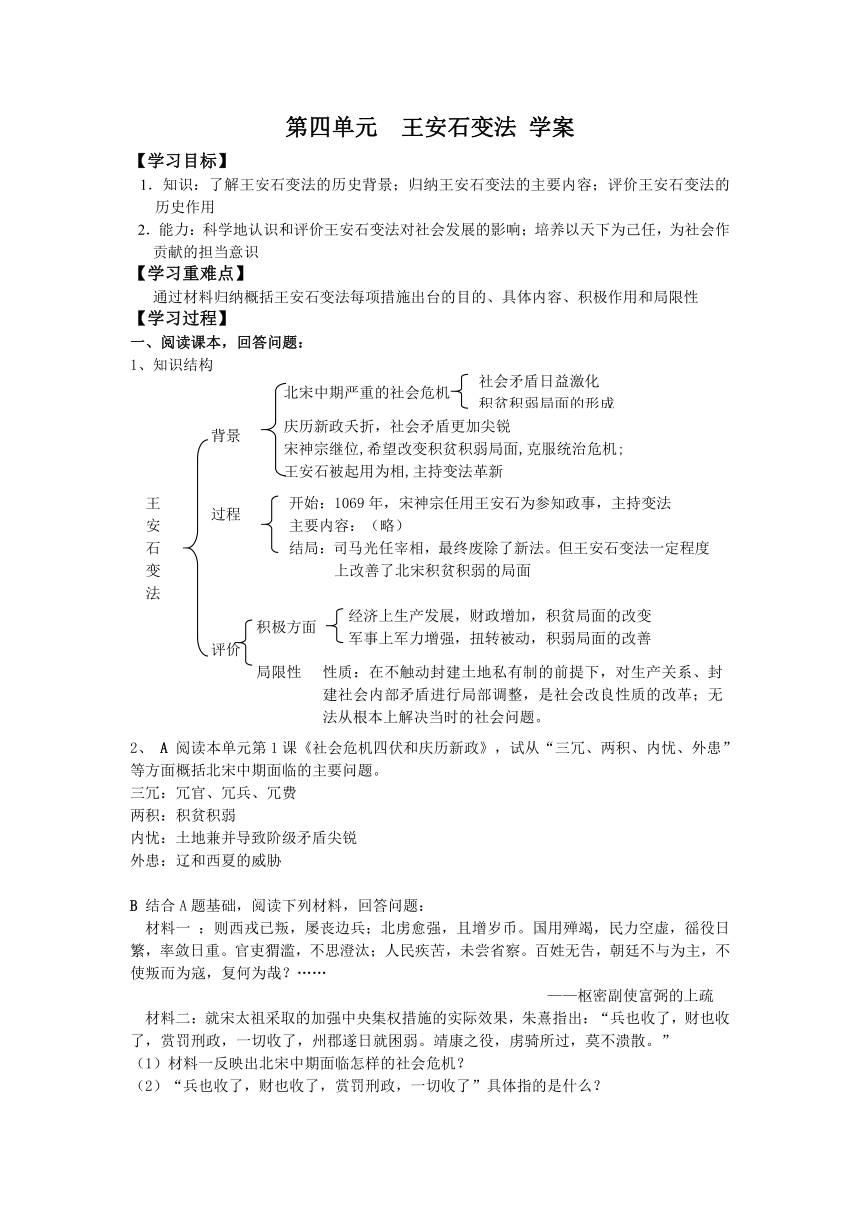

1、知识结构

2、

A

阅读本单元第1课《社会危机四伏和庆历新政》,试从“三冗、两积、内忧、外患”等方面概括北宋中期面临的主要问题。

三冗:冗官、冗兵、冗费

两积:积贫积弱

内忧:土地兼并导致阶级矛盾尖锐

外患:辽和西夏的威胁

B

结合A题基础,阅读下列材料,回答问题:

材料一

:则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强,且增岁币。国用殚竭,民力空虚,徭役日繁,率敛日重。官吏猬滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察。百姓无告,朝廷不与为主,不使叛而为寇,复何为哉?……

——枢密副使富弼的上疏

材料二:就宋太祖采取的加强中央集权措施的实际效果,朱熹指出:“兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。”

(1)材料一反映出北宋中期面临怎样的社会危机?

(2)“兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了”具体指的是什么?

(3)为什么会导致“州郡遂日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散”的局面?

【分析】本题主要考查北宋中期面临的社会问题及北宋初期加强中央集权的措施及后果。回答第(1)问之前,应仔细阅读材料,结合关键词“西戎”“岁币”“

徭役日繁”“

官吏猬滥”“

叛而为寇”等,把握材料的大意,然后从政治、经济、民族关系等几个方面来概括。第(2)问突出识记能力;第(3)问要结合采取的措施带来的消极影响去分析判断。

【答案】(1)北宋中期面临的社会危机:①财政困难。②官吏冗滥。③农民负担沉重,反抗不断。④辽和西夏威胁北宋安全。(2)“兵也收了”指的是宋太祖采取的集中军权的措施;“财也收了”指的是宋太祖采取的集中财权的措施,设盐铁、度支、户部三司负责财政;“赏罚刑政,一切收了”指的是宋太祖采取的集中行政权、司法权等措施。(3)北宋过分集权,造成政府机构重叠,官员冗滥,财政开支浩大;军队作战指挥不灵,战斗力下降;地方财政困难,由此导致北宋的积贫积弱。

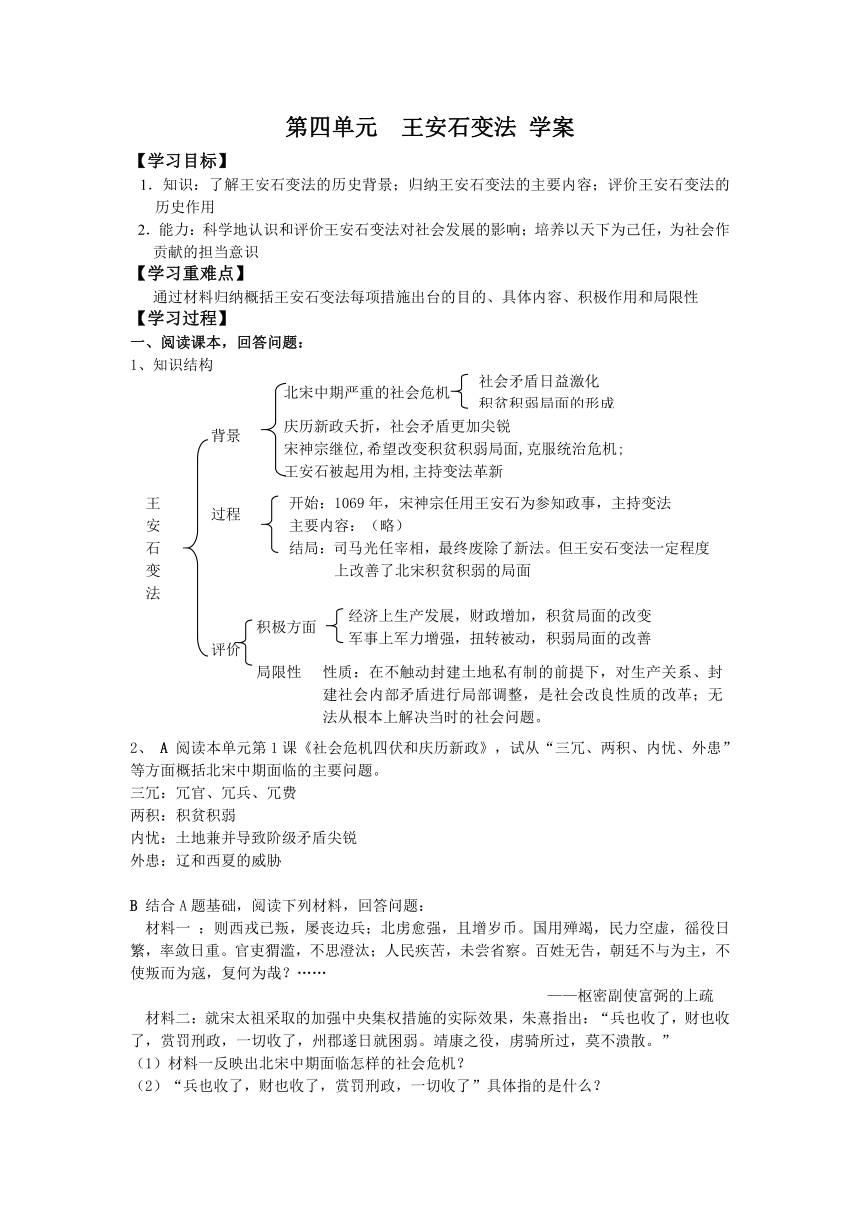

3、A

阅读第2课《王安石变法的主要内容》,完成填空。

措施

内容

作用

富国措施

青苗法

政府低息贷款

减轻人民负担,增加财政收入

积贫局面的改善

农田水利法

鼓励兴修水利

抑制豪强兼并,促进生产发展

募役法

以钱代役

减轻人民负担,保证了生产时间,有利于社会经济的发展

市易法

设市易务稳定市场

打破大商人对市场的垄断,增加财政收入

方田均税法

按土地多少收税

减轻人民负担,增加财政收入

均输法

就近采购,节省货款和转运费等

打破大商人对市场的垄断,增加财政收入

军事措施

保甲法

农户十家一保,闲时练兵战时入军

确保了兵源和提高战斗力

积弱局面的改善

保马法

官马由农户保养

减少政府支出

将兵法

由固定将官带军队

提高军队战斗力

设军器监

监督制造兵器,严格管理

提高了武器的质量

教育措施

改革科举

废诗赋取士旧制,重经义策论考试

使一批新进之士取代反对改革的旧官,选拔了大量能够从事实际事务的有用人才为变法制造舆论使许多低级官吏和下层士大夫得到发挥才干的机会

整理太学

重新编纂教科书,设置专门学校

惟才用人

提拔有志于改革的官员

B

结合A题基础,阅读下列材料,回答问题:

材料一:(宋神宗)诏曰:“天下商膺旅物至京,多为兼并之家所困,往往阅(减价出售)失业。至于行辅稗贩,亦为取利,致多穷窘。宜出内藏库钱帛,官于京师置市易务。”

材料二:中书奏:“遇有客人物货出卖不行,愿买入者,许致务中投卖,行人牙人与客人平其价。据行人所要物数,先支官钱买之……以抵挡物力少,许令均分赊清,相度立一限或两限,逆纳价钱;若半年纳,限出息一分;年纳,即出息二分。”

材料三:初,魏继忠上言:“宜假钱别置……不至伤商;贵则少损价出之,不至害民,出入不失其平,因得余息以给公上,则市场不至于腾踊,而开阉散之权不移于富民,商旅以通,黎民以遂,国用足矣。”

——以上三则材料摘自《续资治通鉴长编》

(1)材料一反映了北宋的什么社会现象?

(2)为解决这一社会问题,北宋政府采取了什么措施?

(3)根据以上材料和你所学的历史知识说明这些措施有什么结果?

【分析】第(1)问回答的关键是读懂原材料;第(2)问回答要结合所学的王安石富国之法的相关内容;第(3)问结果的回答要结合设置市易务的作用和变法的最终命运。

【答案】(1)北宋中期,大商人囤积居奇,操纵市场,哄抬物价牟取暴利,兼并中小商贩,阻碍商品交换。(2)设市易务。政府出钱收购滞销货物,市场短缺时再卖出。(3)一定程度上抑制了大商人对市场的控制,有利于稳定物价和商品交流,也增加了政府的收入。但由于保守派的强烈反对,这些措施最终被废除。

C

材料一

王安石“以诗赋记诵求天下之士,而无学校养成之法;以科名资格叙朝廷之位,而无官司课试之方。监司无监察之人,守将非选择之吏,转徙之亟,既难于考绩,而游谈之众,因得以乱真。……农民坏于差役,……又不为之设官,以修其水土之利。兵士杂于疲老,而未尝申敕训练,又不为之择将而久其疆场之权。……其于理财,大抵无法。故虽俭约而民不富,虽勤忧而国不强。”

—《续资治通鉴》卷六十六

材料二

王安石认为:国用不足,由未得善理财之人耳,善理财者,民不加赋而国用足。司马光认为:天下安有此理?天地所生财货百物,不在民,则在官,彼设法争民,其害乃甚于加赋。

——《续资治通鉴》卷六十六

(1)结合材料一及学过的知识回答,王安石为改变这些现状采取了哪些措施?

改革科举考试,专考经义和时务策;实行将兵法,提高军队战斗力;实行农田水利法、均输法、方田均税法、市易法等。

(2)你对王安石、司马光的理财之道的认识,有何看法?

王安石的理财之道旨在削弱大地主、大官僚的特权,企图削弱他们的经济实力来富国。司马光是在不危及地主官僚利益的情况下得出的结论。

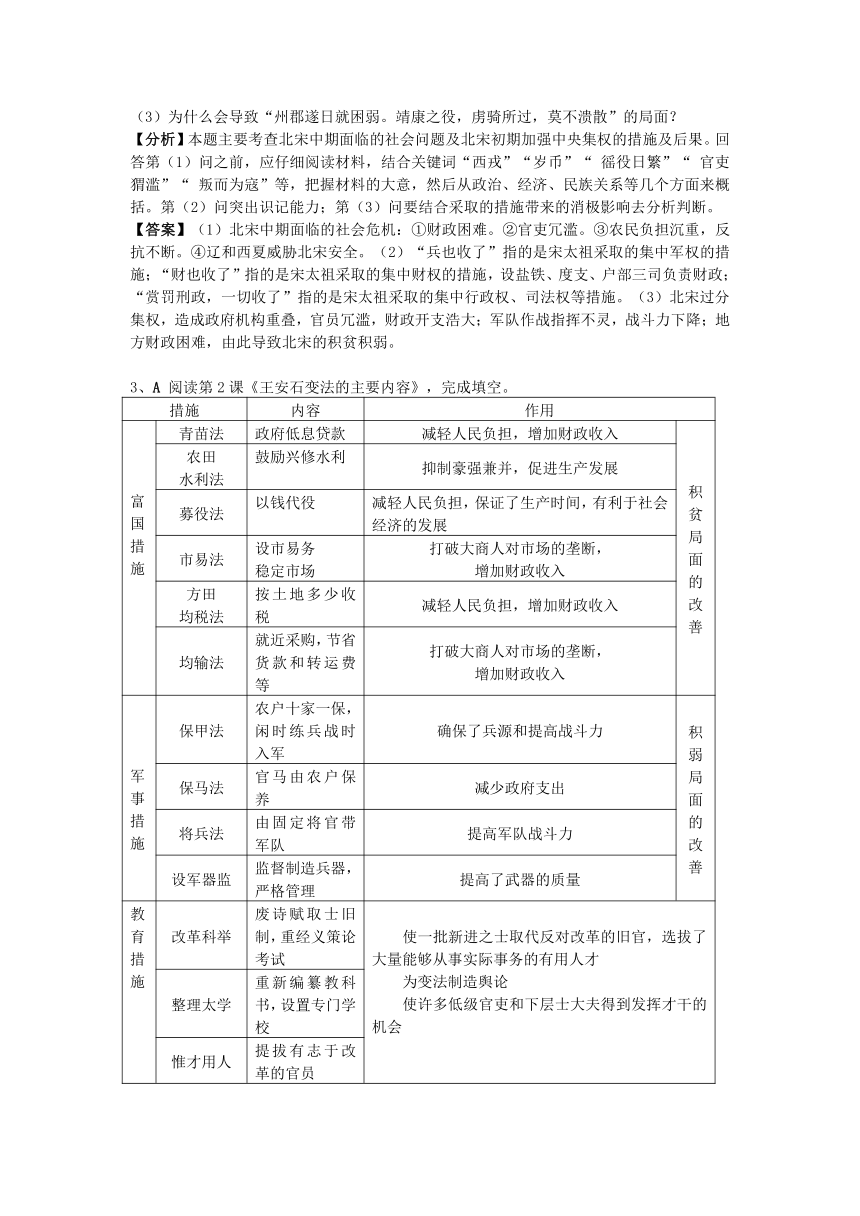

4、A

阅读第3课《王安石变法的历史作用》,结合以下漫画,试评价王安石变法,并分析王安石变法的失败原因。

失败原因:(1)变法对封建的地主所有制和封建的剥削制度,没有进行任何调整,反面从根本上保护和认可了地主占有的土地。因为变法前诸多危机中,政治危机是根本性的。这一危机是由地主兼并土地,阶级矛盾的尖锐造成的。既然如此,变法认可了地主对土地的兼并,那么,也就无法解决农民的土地问题,当然也就无法缓和社会的主要矛盾。(2)变法不是发生在封建社会的上升时期或王朝的初期,而是中期,此时地主阶级已经失去了封建社会初期的那种改革精神,大地主大官僚的守旧势力比较强大,面临严重的社会危机,不可能作出损害自身利益的彻底改革,故在其反对下,新法被废除。(3)从其变法的本身来看,存在着用人不当等原因。

评价:总观王安石变法,是站在地主阶级的立场上,从维护巩固封建国家的经济这一前提出发,限制了富商、官僚及大地主的利益,开辟了财源,增强了收入,解决了宋朝的财政困难,在一定程度上达到了富国强兵、缓和社会危机的目的。

B

历代对王安石变法毁誉不一,如宋人邵伯温在《闻见录》中说;“王荆公(安石)为相,寝食不暇,尽变更祖宗法度,天下纷然。以致今日之祸(按:指北宋灭亡和宋廷南迁)!”。请回答:

(1)宋人邵伯温“尽变更祖宗法度”,其具体的体现在哪些方面?

(2)宋人邵伯温对王安石的评价正确吗?你怎样看待王安石变法的作用?

答案:(1)针对北宋加强中央集权的措施造成的负面影响,王安石采取了一系列的改革措施:理财:青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法、市易法、均输法等。军事:保甲法、将兵法、保马法。教育:改革考试制度和选官制度(2)不正确。完全否定了王安石变法的作用。王安石变法在一定程度上达到了富国强兵的目的,对缓和社会矛盾、提高军队的战斗力、克服“三冗”、“两积”现象等起了一定的积极作用,他的三不畏变革精神更应值得肯定。

二、合作探究:

比较商鞅变法和王安石变法的异同点。

(1)相同点:

①

直接目的都是为了富国强兵。

②

变法都得到了王权的支持。

③

变法内容触动了旧势力的利益,遭到他们的激烈反对。④

变法者的个人命运基本相同。

⑤

变法都对生产关系作出了调整。

(2)不同点:①

背景不同:商鞅变法发生在新旧交替的社会大变革时期;王安石变法则发生在北宋中期统治危机四伏时。②

根本目的不同,商鞅变法要从根本上废除旧制度,建立新制度;王安石变法则是为了挽救北宋统治危机,部分调整生产关系。③

性质不同:商鞅变法是一场封建化的运动;王安石变法则是对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革。

社会矛盾日益激化

积贫积弱局面的形成

北宋中期严重的社会危机

庆历新政夭折,社会矛盾更加尖锐

宋神宗继位,希望改变积贫积弱局面,克服统治危机;

王安石被起用为相,主持变法革新

背景

王安石变法

开始:1069年,宋神宗任用王安石为参知政事,主持变法

主要内容:(略)

结局:司马光任宰相,最终废除了新法。但王安石变法一定程度上改善了北宋积贫积弱的局面

过程

经济上生产发展,财政增加,积贫局面的改变

军事上军力增强,扭转被动,积弱局面的改善

积极方面

评价

局限性

性质:在不触动封建土地私有制的前提下,对生产关系、封建社会内部矛盾进行局部调整,是社会改良性质的改革;无法从根本上解决当时的社会问题。

王安石变法

学案

【学习目标】

1.知识:了解王安石变法的历史背景;归纳王安石变法的主要内容;评价王安石变法的历史作用

2.能力:科学地认识和评价王安石变法对社会发展的影响;培养以天下为己任,为社会作贡献的担当意识

【学习重难点】

通过材料归纳概括王安石变法每项措施出台的目的、具体内容、积极作用和局限性

【学习过程】

一、阅读课本,回答问题:

1、知识结构

2、

A

阅读本单元第1课《社会危机四伏和庆历新政》,试从“三冗、两积、内忧、外患”等方面概括北宋中期面临的主要问题。

三冗:冗官、冗兵、冗费

两积:积贫积弱

内忧:土地兼并导致阶级矛盾尖锐

外患:辽和西夏的威胁

B

结合A题基础,阅读下列材料,回答问题:

材料一

:则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强,且增岁币。国用殚竭,民力空虚,徭役日繁,率敛日重。官吏猬滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察。百姓无告,朝廷不与为主,不使叛而为寇,复何为哉?……

——枢密副使富弼的上疏

材料二:就宋太祖采取的加强中央集权措施的实际效果,朱熹指出:“兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。”

(1)材料一反映出北宋中期面临怎样的社会危机?

(2)“兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了”具体指的是什么?

(3)为什么会导致“州郡遂日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散”的局面?

【分析】本题主要考查北宋中期面临的社会问题及北宋初期加强中央集权的措施及后果。回答第(1)问之前,应仔细阅读材料,结合关键词“西戎”“岁币”“

徭役日繁”“

官吏猬滥”“

叛而为寇”等,把握材料的大意,然后从政治、经济、民族关系等几个方面来概括。第(2)问突出识记能力;第(3)问要结合采取的措施带来的消极影响去分析判断。

【答案】(1)北宋中期面临的社会危机:①财政困难。②官吏冗滥。③农民负担沉重,反抗不断。④辽和西夏威胁北宋安全。(2)“兵也收了”指的是宋太祖采取的集中军权的措施;“财也收了”指的是宋太祖采取的集中财权的措施,设盐铁、度支、户部三司负责财政;“赏罚刑政,一切收了”指的是宋太祖采取的集中行政权、司法权等措施。(3)北宋过分集权,造成政府机构重叠,官员冗滥,财政开支浩大;军队作战指挥不灵,战斗力下降;地方财政困难,由此导致北宋的积贫积弱。

3、A

阅读第2课《王安石变法的主要内容》,完成填空。

措施

内容

作用

富国措施

青苗法

政府低息贷款

减轻人民负担,增加财政收入

积贫局面的改善

农田水利法

鼓励兴修水利

抑制豪强兼并,促进生产发展

募役法

以钱代役

减轻人民负担,保证了生产时间,有利于社会经济的发展

市易法

设市易务稳定市场

打破大商人对市场的垄断,增加财政收入

方田均税法

按土地多少收税

减轻人民负担,增加财政收入

均输法

就近采购,节省货款和转运费等

打破大商人对市场的垄断,增加财政收入

军事措施

保甲法

农户十家一保,闲时练兵战时入军

确保了兵源和提高战斗力

积弱局面的改善

保马法

官马由农户保养

减少政府支出

将兵法

由固定将官带军队

提高军队战斗力

设军器监

监督制造兵器,严格管理

提高了武器的质量

教育措施

改革科举

废诗赋取士旧制,重经义策论考试

使一批新进之士取代反对改革的旧官,选拔了大量能够从事实际事务的有用人才为变法制造舆论使许多低级官吏和下层士大夫得到发挥才干的机会

整理太学

重新编纂教科书,设置专门学校

惟才用人

提拔有志于改革的官员

B

结合A题基础,阅读下列材料,回答问题:

材料一:(宋神宗)诏曰:“天下商膺旅物至京,多为兼并之家所困,往往阅(减价出售)失业。至于行辅稗贩,亦为取利,致多穷窘。宜出内藏库钱帛,官于京师置市易务。”

材料二:中书奏:“遇有客人物货出卖不行,愿买入者,许致务中投卖,行人牙人与客人平其价。据行人所要物数,先支官钱买之……以抵挡物力少,许令均分赊清,相度立一限或两限,逆纳价钱;若半年纳,限出息一分;年纳,即出息二分。”

材料三:初,魏继忠上言:“宜假钱别置……不至伤商;贵则少损价出之,不至害民,出入不失其平,因得余息以给公上,则市场不至于腾踊,而开阉散之权不移于富民,商旅以通,黎民以遂,国用足矣。”

——以上三则材料摘自《续资治通鉴长编》

(1)材料一反映了北宋的什么社会现象?

(2)为解决这一社会问题,北宋政府采取了什么措施?

(3)根据以上材料和你所学的历史知识说明这些措施有什么结果?

【分析】第(1)问回答的关键是读懂原材料;第(2)问回答要结合所学的王安石富国之法的相关内容;第(3)问结果的回答要结合设置市易务的作用和变法的最终命运。

【答案】(1)北宋中期,大商人囤积居奇,操纵市场,哄抬物价牟取暴利,兼并中小商贩,阻碍商品交换。(2)设市易务。政府出钱收购滞销货物,市场短缺时再卖出。(3)一定程度上抑制了大商人对市场的控制,有利于稳定物价和商品交流,也增加了政府的收入。但由于保守派的强烈反对,这些措施最终被废除。

C

材料一

王安石“以诗赋记诵求天下之士,而无学校养成之法;以科名资格叙朝廷之位,而无官司课试之方。监司无监察之人,守将非选择之吏,转徙之亟,既难于考绩,而游谈之众,因得以乱真。……农民坏于差役,……又不为之设官,以修其水土之利。兵士杂于疲老,而未尝申敕训练,又不为之择将而久其疆场之权。……其于理财,大抵无法。故虽俭约而民不富,虽勤忧而国不强。”

—《续资治通鉴》卷六十六

材料二

王安石认为:国用不足,由未得善理财之人耳,善理财者,民不加赋而国用足。司马光认为:天下安有此理?天地所生财货百物,不在民,则在官,彼设法争民,其害乃甚于加赋。

——《续资治通鉴》卷六十六

(1)结合材料一及学过的知识回答,王安石为改变这些现状采取了哪些措施?

改革科举考试,专考经义和时务策;实行将兵法,提高军队战斗力;实行农田水利法、均输法、方田均税法、市易法等。

(2)你对王安石、司马光的理财之道的认识,有何看法?

王安石的理财之道旨在削弱大地主、大官僚的特权,企图削弱他们的经济实力来富国。司马光是在不危及地主官僚利益的情况下得出的结论。

4、A

阅读第3课《王安石变法的历史作用》,结合以下漫画,试评价王安石变法,并分析王安石变法的失败原因。

失败原因:(1)变法对封建的地主所有制和封建的剥削制度,没有进行任何调整,反面从根本上保护和认可了地主占有的土地。因为变法前诸多危机中,政治危机是根本性的。这一危机是由地主兼并土地,阶级矛盾的尖锐造成的。既然如此,变法认可了地主对土地的兼并,那么,也就无法解决农民的土地问题,当然也就无法缓和社会的主要矛盾。(2)变法不是发生在封建社会的上升时期或王朝的初期,而是中期,此时地主阶级已经失去了封建社会初期的那种改革精神,大地主大官僚的守旧势力比较强大,面临严重的社会危机,不可能作出损害自身利益的彻底改革,故在其反对下,新法被废除。(3)从其变法的本身来看,存在着用人不当等原因。

评价:总观王安石变法,是站在地主阶级的立场上,从维护巩固封建国家的经济这一前提出发,限制了富商、官僚及大地主的利益,开辟了财源,增强了收入,解决了宋朝的财政困难,在一定程度上达到了富国强兵、缓和社会危机的目的。

B

历代对王安石变法毁誉不一,如宋人邵伯温在《闻见录》中说;“王荆公(安石)为相,寝食不暇,尽变更祖宗法度,天下纷然。以致今日之祸(按:指北宋灭亡和宋廷南迁)!”。请回答:

(1)宋人邵伯温“尽变更祖宗法度”,其具体的体现在哪些方面?

(2)宋人邵伯温对王安石的评价正确吗?你怎样看待王安石变法的作用?

答案:(1)针对北宋加强中央集权的措施造成的负面影响,王安石采取了一系列的改革措施:理财:青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法、市易法、均输法等。军事:保甲法、将兵法、保马法。教育:改革考试制度和选官制度(2)不正确。完全否定了王安石变法的作用。王安石变法在一定程度上达到了富国强兵的目的,对缓和社会矛盾、提高军队的战斗力、克服“三冗”、“两积”现象等起了一定的积极作用,他的三不畏变革精神更应值得肯定。

二、合作探究:

比较商鞅变法和王安石变法的异同点。

(1)相同点:

①

直接目的都是为了富国强兵。

②

变法都得到了王权的支持。

③

变法内容触动了旧势力的利益,遭到他们的激烈反对。④

变法者的个人命运基本相同。

⑤

变法都对生产关系作出了调整。

(2)不同点:①

背景不同:商鞅变法发生在新旧交替的社会大变革时期;王安石变法则发生在北宋中期统治危机四伏时。②

根本目的不同,商鞅变法要从根本上废除旧制度,建立新制度;王安石变法则是为了挽救北宋统治危机,部分调整生产关系。③

性质不同:商鞅变法是一场封建化的运动;王安石变法则是对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革。

社会矛盾日益激化

积贫积弱局面的形成

北宋中期严重的社会危机

庆历新政夭折,社会矛盾更加尖锐

宋神宗继位,希望改变积贫积弱局面,克服统治危机;

王安石被起用为相,主持变法革新

背景

王安石变法

开始:1069年,宋神宗任用王安石为参知政事,主持变法

主要内容:(略)

结局:司马光任宰相,最终废除了新法。但王安石变法一定程度上改善了北宋积贫积弱的局面

过程

经济上生产发展,财政增加,积贫局面的改变

军事上军力增强,扭转被动,积弱局面的改善

积极方面

评价

局限性

性质:在不触动封建土地私有制的前提下,对生产关系、封建社会内部矛盾进行局部调整,是社会改良性质的改革;无法从根本上解决当时的社会问题。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件