统编版语文九年级上册第7课敬业与乐业练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文九年级上册第7课敬业与乐业练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 169.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-27 20:11:22 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文九年级上册第7课敬业与乐业练习题(含答案)

积累与运用

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)唐朝有一位名僧百丈chán shī( ),他常常用两句格言教训弟子。

(2)坚守内心的宁静,保持清醒的头脑,才能见天地之jīng wēi( ),察万物之规律。

(3)曾经有一所医院的骨科专家,自担任院长之后,便心有páng wù( ),热衷搞房地产,虽然医院的规模不断扩大,但服务质量却不断下降。

(4)学习没有什么一步登天的mì jué( ),只有脚踏实地才能获得成功。

(5)我们总是在xiàn mù( )别人,而对自己所拥有的却常常视而不见。

2.下列句子中,加点词语使用恰当的一项是( )

A. 第十一届茅盾文学奖获奖作品《千里江山图》,情节波澜起伏,抑扬顿挫,具有很强的艺术感染力。

B. 我们中学生应多读一些文质兼美、底蕴深厚的文章,要从中断章取义,反复斟酌。

C. 自然科学领域中有许多令人不可思议的神秘现象,正等待着有志于此的科学家们去妄想和破解。

D. 人民是文艺创作的源头活水,深入生活,扎根人民,讲好中国故事,是现代剧成功的不二法门。

3.下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.随着网络通信、电子商务、智能制造的应用和发展,使人们的生活发生了巨大的变化。(删掉“随着”或“使”)

B.为了避免不再出现作业随意化现象,学校建立了作业公示制度。(把“避免”改为“防止”)

C.秦始皇陵是第一座中国真正意义上的帝陵,也是中国古代帝王陵“独立陵园制”全面确立的标志。(把第一个“中国”调到“第一座”前)

D.那些经过大浪淘沙最终在市场站稳脚跟的案例反复证明,过硬的产品实力和优良的服务产量,才是赢得用户口碑、获得长足发展的正途。(把“产量”改为“质量”)

4.下面句子使用标点符号有错误的一项是( )

A.我这题目,是把《礼记》里头“敬业乐群”和《老子》里头“安其居乐其业”那两句话,断章取义造出来的。

B.孔子说:“饱食终日,无所用心,难矣哉”!

C.唐朝有一位名僧百丈禅师,他常常用两句格言教训弟子,说道:“一日不做事,一日不吃饭。”

D.我生平最受用的有两句话:一是“责任心”,二是“趣味”。

5.填入下面横线上的句子,排列顺序最恰当的一项是( )

谈到桔梗花,朝鲜族人民对其特别有感情

①我国的很多地方用桔梗花制作腌菜,颇具风味,并深得人们的喜爱。

②在中医的眼里,桔梗花还是一种中药材,其药用价值在《本草纲目》中有详细记载。

③桔梗原产我国,全国各地都有生产。

④桔梗也可以酿酒,制作糕点,种子可榨食用油。

③②①④ B.①③④② C.③①④② D.①②④③

6. 下列各项有误的一项是( )

A. 汉字不仅是记载、保存和传承悠久中华文化的重要载体,而且是铸牢中华民族共同体意识的文化纽带。(“记载”“保存”“传承”三个词语的顺序正确)

B. 只有一张电影票,是你去,还是我去?(这句话是选择复句)

C. 一项项创新成果和技术突破,既离不开基础研究的持续推进,也有赖于对创新土壤的厚培。(这句话是并列复句)

D. 在“世界读书日”来临之际,国图艺术中心开展了《光影中的名著》等公益展映活动。(这句话的标点符号运用是恰当的)

7.名著导读

阅读诗歌《吹号者》(节选),回答下列问题。

吹号者从铺散着稻草的地面上起来了,

他不埋怨自己是睡在如此潮湿的泥地上,

他轻捷地绑好了裹腿,

他用冰冷的水洗过了脸,

他看着那些发出困乏的鼾声的同伴,

于是他伸手携去了他的号角;

门外依然是一片黝黑,

黎明没有到来,

那惊醒他的

是他自己对于黎明的

过于殷切的想望。

(1).这首诗选自《__________》。诗人所创作诗歌的主要意象是土地和______。(2分)

(2).请从以下名著中选择一位与“吹号者”形象、经历相符的人物,结合具体故事情节,仿照示例进行分析。

【备选名著】《钢铁是怎样炼成的》

示例:周恩来是中国革命的“吹号者”。他在中国“黎明没有到来”时,最早吹响号角,领导学生开展爱国运动,是中国共产党的创建人之一。

8.综合性学习

人民创造历史,劳动开创未来。”你所在的学校开展“弘扬劳模精神 做时代奋斗者”主题活动,请你积极参与。

.根据汉字的演变,揣摩出一句与“劳动”相关的古诗。

(2)请你仿照画波浪线的部分,在横线处补写一个句子,使之构成语意连贯的排比句。

劳动创造价值,新时代是奋斗出来的。没有劳动者的精心,就没有“中国制造”的精品;________________,__________________;没有奋斗者的努力,就没有日益提升的国力。劳模因其辉煌成就,赢得了社会对他们的尊崇。作为中学生,我们应该传承劳模精神,汲取奋进力量,以蓬勃向上的朝气,书写无悔青春,为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗!

阅读理解

阅读课文,回答问题。

敬业与乐业

梁启超

我这题目,是把礼记里头「敬业乐群」和老子里头「安其居乐其业」那两句话,断章取义造出来。我所说是否与礼记、老子原意相合,不必深求;但我确信「敬业乐业」四个字,是人类生活的不二法门。

第一要敬业。敬字为古圣贤教人做人最简易、直捷的法门,可惜被後来有些人说得太精微,倒变了不适实用了。惟有朱子解得最好。他说:「主一无适便是敬。」用现在的话讲,凡做一件事,便忠於一件事,将全副精力集中到这事上头,一点不旁骛,便是敬。业有什麽可敬呢?为什麽该敬呢?人类一面为生活而劳动,一面也是为劳动而生活。人类既不是上帝特地制来充当消化面包的机器,自然该各人因自己的地位和才力,认定一件事去做。凡可以名为一件事的,其性质都是可敬。当大总统是一件事,拉黄包车也是一件事。事的名称,从俗人眼里看来,有高下;事的性质,从学理上解剖起来,并没有高下。只要当大总统的人,信得过我可以当大总统才去当,实实在在把总统当作一件正经事来做;拉黄包车的人,信得过我可以拉黄包车才去拉,实实在在把拉车当作一件正经事来做,便是人生合理的生活。这叫做职业的神圣。凡职业没有不是神圣的,所以凡职业没有不是可敬的。惟其如此,所以我们对於各种职业,没有甚麽分别拣择。总之,人生在世,是要天天劳作的。劳作便是功德,不劳作便是罪恶。至於我该做哪一种劳作呢?全看我的才能何如、境地何如。因自己的才能、境地,做一种劳作做到圆满,便是天地间第一等人。

第二要乐业。「做工好苦呀!」这种叹气的声音,无论何人都会常在口边流露出来。但我要问他:「做工苦,难道不做工就不苦吗?」今日大热天气,我在这里喊破喉咙来讲,诸君扯直耳朵来听,有些人看着我们好苦;翻过来,倘若我们去赌钱、去吃酒,还不是一样淘神、费力?难道又不苦?须知苦乐全在主观的心,不在客观的事。人生从出胎的那一秒钟起到廔 气的那一秒钟止,除了睡觉以外,总不能把四肢、五官都搁起不用。只要一用,不是淘神,便是费力,劳苦总是免不掉的。会打算盘的人,只有从劳苦中找出快乐来。我想天下第一等苦人,莫过於无业游民,终日闲游浪荡,不知把自己的身子和心子摆在哪里才好,他们的日子真难过。第二等苦人,便是厌恶自己本业的人,这件事分明不能不做,却满肚子里不愿意做。不愿意做逃得了吗?到底不能。结果还是皱着眉头,哭丧着脸去做。这不是专门自己替自己开玩笑吗?

我老实告诉你一句话:「凡职业都是有趣味的,只要你肯继续做下去,趣味自然会发生。」为什麽呢?第一、因为凡一件职业,总有许多层累、曲折,倘能身入其中,看它变化、进展的状态,最为亲切有味。第二、因为每一职业之成就,离不了奋斗;一步一步的奋斗前去,从刻苦中将快乐的分量加增。第三、职业性质,常常要和同业的人比较骈进,好像赛球一般,因竞胜而得快感。第四、专心做一职业时,把许多游思、妄想杜绝了,省却无限闲烦闷。孔子说:「知之者不如好之者,好之者不如乐之者。」人生能从自己职业中领略出趣味,生活才有价值。孔子自述生平,说道:「其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。」这种生活,真算得人类理想的生活了。

我生平受用的有两句话:一是「责任心」,二是「趣味」。我自己常常的求这两句话之实现与调和,常常把这两句话向我的朋友强聒不舍。今天所讲,敬业即是责任心,乐业即是趣味。我深信人类合理的生活应该如此,我望诸君和我一同受用!

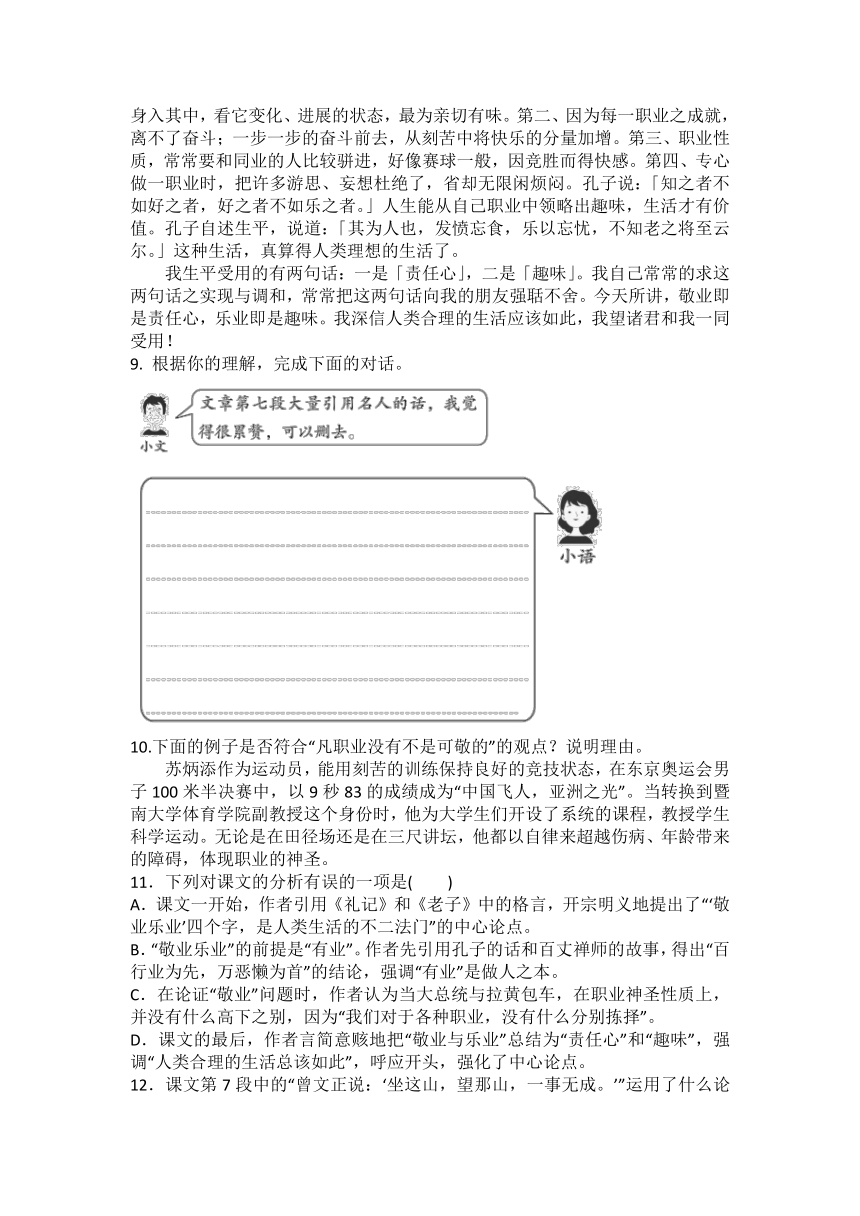

9. 根据你的理解,完成下面的对话。

10.下面的例子是否符合“凡职业没有不是可敬的”的观点?说明理由。

苏炳添作为运动员,能用刻苦的训练保持良好的竞技状态,在东京奥运会男子100米半决赛中,以9秒83的成绩成为“中国飞人,亚洲之光”。当转换到暨南大学体育学院副教授这个身份时,他为大学生们开设了系统的课程,教授学生科学运动。无论是在田径场还是在三尺讲坛,他都以自律来超越伤病、年龄带来的障碍,体现职业的神圣。

11.下列对课文的分析有误的一项是( )

A.课文一开始,作者引用《礼记》和《老子》中的格言,开宗明义地提出了“‘敬业乐业’四个字,是人类生活的不二法门”的中心论点。

B.“敬业乐业”的前提是“有业”。作者先引用孔子的话和百丈禅师的故事,得出“百行业为先,万恶懒为首”的结论,强调“有业”是做人之本。

C.在论证“敬业”问题时,作者认为当大总统与拉黄包车,在职业神圣性质上,并没有什么高下之别,因为“我们对于各种职业,没有什么分别拣择”。

D.课文的最后,作者言简意赅地把“敬业与乐业”总结为“责任心”和“趣味”,强调“人类合理的生活总该如此”,呼应开头,强化了中心论点。

12.课文第7段中的“曾文正说:‘坐这山,望那山,一事无成。’”运用了什么论证方法?有什么作用?

13.在论述过程中,文章常使用某些词语或句子来推进论证或转换话题,如关联词、设问句等。试从第6、7段中找出一例,具体分析其作用。

(二)阅读下面的文字,完成各题

材料一:

作为一种信息密度高、应用场景广、传播时效强的网络表达方式,“网络梗”越来越成为网络空间讲好正能量故事的优良载体。加强“梗能力”建设,是推动党的创新理论高质量传播的重要途径。

“网络梗”虽源起于特定场景,却因在网络社交平台发酵得到普遍认同而有着广泛的应用场景,因而具有极强的传播时效。“网络梗”在网络空间传播的过程中,其词义被不断引申扩大,不仅娱乐性质的网络流行语被称为“梗”,一个热点人物或社会事件,影视剧里的经典台词或片段,平台媒体流行的段子和音乐等等热门、简短的话语符号都可以称为“网络梗”。在信息网络时代,如何提升“梗能力”,讲好正能量故事呢?

首先是“借梗能力”。借助网络梗,包装主流意识形态话语,实现最大的传播效果。近两年有一些成功案例值得注意。一些平台媒体上的官方账号,近年借助“热梗”,新瓶装旧酒,实现主流意识形态话语的“破圈”。比如,庆祝建党一百周年之际,“央视新闻”抖音账号借助当时的流行歌曲《少年》,该短视频随即火爆全网。官方融媒体账号积极借助媒体平台的其他热梗,不断创造网络传播“爆款”,不仅获得巨大的网络流量和网友共鸣,同时也净化了网络话语环境。

其次是“解梗能力”。“网络梗”是在高度娱乐化的氛围中,通过网民社交互动慢慢产生的,有的也不排除存在幕后推手,很多梗带有低俗恶搞甚至负能量的含义。对于网络宣传而言,如何消解“网络梗”的负面含义,甚至达到“扭负为正”的效果,是网络意识形态话语权建设的重要方面。由于网络梗产生于高度娱乐化的网络氛围中,极容易将主流意识形态话语吸附进来,并进行庸俗化解读,消解掉其中的严肃性内容和约束功能,这给网络宣传带来很大挑战。有些词一旦关联成功凝结为网络梗,再想解梗就很困难了。“解梗能力”的建设对于网络宣传来说,是一个不小的考验。

最后是“造梗能力”。网络空间中党的创新理论宣传,还需要主动出击,主动“造梗”,主流价值观的“梗”越多,主流意识形态话语在网民中的话语权和穿透力就越强,主流意识形态建设工作就会越主动。前些年,共青团中央在B站力推的现象级动画片《那年那兔那些事儿》就造了很多正能量的“梗”,比如“兔子”“种花家”“蘑菇蛋”“眼睛里进沙子”“我们的征途是星辰大海”等等。近年来,青少年群体的爱国主义价值观日益强烈,为“造梗”提供了良好的网络舆论氛围。总结起来,“造梗”要有现象级的主旋律作品作为依托,产品创作、宣传推广、热词引导等各个环节同时发力,形成一个系统工程,才能从中生发出众多经典性的人物、事件、意象,使之成为承载中国故事的重要文化符号,不断丰富和建构中国特色话语体系。需要注意的是,“网络梗”是有时效性的,“热梗”用得好就是流量“密码”,过气的“老梗”一用就是流量“毒药”,所以网络宣传领域的“梗能力”建设也是一个长期需要不断翻新的过程。

(摘编自光明网《提升“梗能力”,讲好正能量故事》,作者卢刚)

材料二:

近日,中央网信办、教育部印发通知,从2024年10月起,部署开展“清朗·规范网络语言文字使用”专项行动。

“雨女无瓜”“你个老六”“硬控”“city 不 city”……一段时间以来,各种网络黑话烂梗频频出现,让人云里雾里、摸不着头脑,更在孩子之间口口相传,成了“校园社交”的某种硬通货。其中,有的烂梗毫无营养,内容空洞,语义歪曲;有的黑话隐晦表达,含沙射影,充满恶趣。显然,网络平台流行的黑话烂梗,不符合国家通用语言文字的规范使用表达,更会对未成年人的日常交流和思维价值形成隐性侵蚀,极易引发不良后果。

一些黑话烂梗何以在未成年人之中流行?究其原因,与互联网时代下,电子化产品普及率走高,孩子高频率、高时长接触使用手机、平板等电子设备有关。同时,也与未成年人模仿能力强、追求融入“社交”离不开。在这些因素背后,黑话烂梗更与一些网站平台的价值取向和“议题设置”相关。在一些网站平台上,什么词汇流行就把其设置为热搜词汇;甚至类似“把烂点当看点”的做法,无疑加剧了黑话烂梗的流行传播。

治理网络黑话烂梗,有赖于相关部门的日常监管与专项整治行动,更呼唤网站平台自身的价值选择——少些流量冲动,多些主动自觉。比如,不给一些明显有歧义,歪曲音、形、义的词汇以流行传播的机会。认真审核把关,将热搜、首页、首屏等重点区域留给真正有重点价值的内容。此外,针对群众反映集中、呼声强烈的意见建议,建立起快速响应和纠错的机制。只要网络平台这一关能够把住,就能大幅挤压黑话烂梗的流行空间,降低传播速率。

在网站平台的积极主动作为之外,教育部门、家校层面也应强化对未成年人等特殊群体,规范使用语言文字的科普和倡导。要看到,适度用梗,用有意义的梗,可以活跃气氛,网络之所以丰富多彩,最大的特质就在于其开放、包容、时新。正因为如此,网络黑话烂梗的出现、流行和治理,不会是一时一地之事。这也提醒网信、教育部门、各网站平台等方面,要强化日常协同联动,盯紧重点环节,跟进网络语言文字的新表达、新变化,及时清扫,动态治理。

规范使用文字语言是关乎文化传承繁荣和经济社会发展的大事。治理网络黑话烂梗,不是为了限制网络语言表达,更不是反对网络文化的丰富繁荣。坚决扫除黑话烂梗,欢迎有新意、有意义的“话”和“梗”流行,有利于网络空间的风清气朗,更有利于每一个个体的真诚交流、真情交融。

(摘编自人民网《谨防黑话烂梗的隐性侵蚀》,作者林风)

14.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“网络梗”是一种高信息密度的网络话语,有着巨大的传播优势,因此可以巧借“梗能力”讲好正能量故事,传播党的创新理论。

B.借助网络推动党的创新理论高质量宣传,要及时消除“网络梗”的负面含义,也需要主动出击,创造出更多的主流价值观的“梗”。

C.一段时间以来,很多不符合语言文字规范的网络平台流行的黑话烂梗频频出现,不仅影响了日常交流,而且也常常引发不良后果。

D.网络平台加强自身建设,认真审核严格把关,相关部门加大对媒体网站平台网络黑话的治理力度,能有效控制黑话烂梗的传播。

15.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.不仅娱乐性质的流行语可以被称为“梗”,热点人物或事件,影视剧里的经典台词或平台媒体的段子,含义丰富,意义独特,都可以称为“梗”。

B.黑话烂梗的流行的根本原因是在当前条件下,电子化产品普及率高,孩子跟这些产品接触的频率增多,接触这些黑话烂梗的机会也相对增多。

C.治理网络黑话烂梗,谨防限制网络语言表达,黑话烂梗如果运用适度,有积极意义,也可以活跃气氛,有利于个体之间的真诚交流、真情交融。

D.治理网络语言乱象,不是一时一地、一人一方的行为,而是需要家庭、学校、社会的联动,形成合力,并能动态跟进网络语言的发展变化。

16.下列能够作为“解梗能力”的典型例证的一项是( )

A.马自达公司针对网络上有个梗叫“马自达塞车梗”,邀影星代言,推出新的金句“开马自达像赛车,你不开马自达,怪不得你塞车!”。

B.“人民日报”改编感人至深的歌曲《向云端》,用美声唱法重新演绎,配上中国航天大国重器腾飞的场景,带来“祖国河山大好”的感觉。

C.国产动漫《大圣归来》上映的时候,爆棚的口碑曾经催生出“自来水”(自发而来的水军)的梗,体现了青少年群体的爱国主义价值观日益增强。

D.2021年《觉醒年代》上映的时候,产生了诸如“《觉醒年代》的续集,就是我们今天的美好生活”“延乔路的尽头是繁华大道”等热梗。

17.材料一结尾段,论证“网络梗”时效性时,使用“热梗”“密码”“老梗”“毒药”等词语,请简要分析其表达效果。

18.学校为响应“清朗·规范网络语言文字使用”专项行动,召开“规范语言,从我做起”座谈会,会上有人认为存在的就是合理的,无需担心网络烂梗的社会影响。请你针对这一说法,根据材料内容拟写一份发言提纲,表明你的观点。

(三)阅读下面的文字,完成下面小题。

人生三病

张培锋

①明代陈继儒的《小窗幽记》是一本很值得阅读的书,其中很多话,包含着丰富的人生感悟和哲理,深长思之,可以启迪心智。比方说“讳贫者死于贫,胜心使之也;讳病者死于病,畏心蔽之也;讳愚者死于愚,痴心覆之也”这句话,愈琢磨愈觉得其理深刻。或许,这就是古代经典永久的魅力所在:典雅、通透,言简意赅却意蕴深刻。

②胜心、畏心、痴心可以说是人生的三病,陈继儒分别将其对应于贫、病、愚这三种人们最忌讳的东西,用“使之”“蔽之”“覆之”三个词语将其连贯起来,可以说探到了病根。换句话说,表层的病状是贫、病、愚,而深层的病因则是胜、畏、痴。意思是说:要想除掉前者,必须从后者入手,也就是从心底下功夫。

③所谓从心底下功夫,就要分析一下胜心、畏心和痴心这三种心了。胜心也就是争强好胜之心。看别人开了辆名车,我也非得买一辆不可,并且一定要胜他一筹。从某种意义上看,正是这种心促使人们不懈追求,推动了人类社会的进步,但进步有时也会有进步的代价,譬如手机,给人们生活带来了方便,但随之就出现了追求手机品牌等盲目攀比现象。过犹不及,如果一味争强好胜,并任其泛滥,那么这种“进步”带给人们的就未必是幸福,因为物质层面的东西,往往需要人们用心感受才有意义。物欲横流,心灵迷失,由此也就有了“穷得只剩下钱了”之说。应该说,物质富足只是精神富足的前提,却未必一定带来精神上的富足,而后者才是根本。

④畏心,就是讳疾忌医之心,表现之一是怕别人知道有病而不敢或不肯就医,究其根本是怕病、怕死。但怕就不得病、不会死了吗?殊不知这种怕本身就是致病的根源啊!有些人不是病死的,而是被吓死的。其实,即使得了病,也应该以豁达之心对待,生老病死乃人生常态,任他多么高贵、富有,在死亡面前却是一律平等的。如此想开了,有病求医问药,病可能就好了。讳病还有另一种表现,就是偏信养生。养生本身没有错,但如果把它看得太重,疑

神疑鬼,那么养生就可能变成“害生”。真正的养生,应该心胸开阔,豁达大度,如此,可能反而不会得病,甚至活得更好些,其中的辩证关系是值得深思的。

⑤痴心则是愚蠢的根源。有些人怕别人说自己无知,总是装出什么都知道,什么都懂的样子,殊不知这本身就是无知、愚蠢的表现。孔子说得好:“知之为知之,不知为不知,是知也。”知道自己不知道,那才是智慧。何以故?天下之事,我们知道的总是少数,不知道的总是多数,故而求知的过程是无止境的。知道自己无知,才可能开启智慧之门,忌讳说自己无知,恰恰证明自己的无知、愚蠢。

⑥较之古人,以上“三病”,现在不少人有过之而无不及。其实,随着社会的进步,人们更应该平心静气,用平常心看待得失,用理性的态度审视生老病死,直面真实的自己,这样才会提升自己的人生境界。有位哲人说:有些人活着是为了吃饭,有些人吃饭是为了活着。但如何“活着”,才是人生之大事啊!

(选文有删改)

19.下列对选文的理解分析,不正确的一项是( )

A.《小窗幽记》之所以值得人们阅读,是因为这本书语言典雅、感悟丰富、意蕴深刻,启迪心智,魅力无穷。

B.物质的富足并不一定能带来精神的富足,开着高级轿车斗富、吃着山珍海味比阔的现象,就是精神贫穷的表现。

C.作者在剖析人生“三病”时,从现象入手,深入分析产生这三种心理偏差的原因,揭示出问题的实质,发人深思。

D.文章结构严谨,思路清晰,①②段引出论题,③④⑤段分析说理,结尾提出要提升人生的境界,活出精彩。

20.下列与选文所说的“胜心”“畏心”和“痴心”含义不相符的一项是( )

A.某人在吃菱角时连壳也一起吃,还说是为了清热解毒。别人问他家乡有没有菱角,他得意地说前山后山到处都是。

B.曾国藩平生有“三畏”:畏天命、畏人言、畏君父。他为官处事常怀敬畏之心,待人接物周全得体,深得时人敬佩。

C.秦始皇在位期间,派人遍访名山大川,千方百计寻找灵丹妙药。传说他曾派徐福等人到海上求仙,以期长生不老。

D.《西游记》中,孙悟空和唐僧夜宿观音院,金池长老炫耀其袈裟,悟空拿出唐僧的袈裟一比高下,结果引来一场灾祸。

21.结合选文,谈谈如何才能摆脱人生“三病”。

答案

1、(1)禅师 (2)精微 (3)旁骛 (4)秘诀 (5)羡慕 2.D 3.B 4.B 5.C 6.D

7、(1)《艾青诗选》 太阳

(2).[示例一]保尔是“吹号者”。保尔经历伤病折磨,人生“一片黝黑”,但他最终战胜苦难,通过文学创作重新加入战斗,吹响了自强不息的号角。

8.(1)汗滴禾下土 (2)没有建设者的敬业,就没有共和国的伟业

9.不能删。文章第七段大量引用名人的话,来论证“敬业”。引用曾文正的话是从反面论证敬业的重要性;而引用庄子、孔子的话是为了强调敬业即专心做好分内之事,不分心。这样能使论证更全面、更有力,对"要敬业"的阐述起到了推进作用。所以不能删。

10、符合。苏炳添作为运动员,刻苦训练保持良好竞技状态;作为教师,他以专业素养将经验和知识传授给学生。他认真对待运动员和教师两个职业,很好地体现了“凡职业没有不是可敬的”的观点。

11、C

12.道理论证。指出了不敬业的危害,从反面论证了“敬业”的重要性。

13.[示例一]第6段中,“总之,人生在世,是要天天劳作的……至于我该做哪一种劳作,全看我的才能如何,境地如何”用关联词“总之”对上文“业有什么可敬呢?为什么该敬呢?”的问题进行总结,推进论证的进程,之后用关联词“至于”,把话题转换到具体做什么工作,要看个人的才能,这是对前面提到的“凡职业没有不是神圣的,所以凡职业没有不是可敬的”的补充。[示例二]第7段开头提出设问:“怎样才能把一种劳作做到圆满呢?唯一的秘诀就是忠实,忠实从心理上发出来的便是敬。”这里将文章的论述点从第6段对“业”可敬原因的讨论,转换到怎样做才是“敬业”上,对“要敬业”这个分论点的阐述起到了推进作用。

14、C 15.D 16.A

17.①比喻,形象地揭示了“热梗”受欢迎、有人气、传播广的特点,而“老梗”不被欢迎和关注。②对比论证,正反对比中突出了提升“梗能力”时效性的重要意义,并且要不断翻新。

18.这种说法是错误的。

示例:①揭意义:规范文字语言使用是关乎文化传承繁荣和经济社会发展的大事。

②析危害:网络黑话烂梗对未成年人的日常交流和思维价值形成隐性侵蚀。

③明方法:我们应使用有新意、有意义的“话”和“梗”,真诚交流。

④强自身:以主流价值观做指导,加强自身修养。

19.D 20.B

21.①心态平和,使精神充实;②豁达乐观,理性看待生死;③不断求知,努力提升自己。

积累与运用

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)唐朝有一位名僧百丈chán shī( ),他常常用两句格言教训弟子。

(2)坚守内心的宁静,保持清醒的头脑,才能见天地之jīng wēi( ),察万物之规律。

(3)曾经有一所医院的骨科专家,自担任院长之后,便心有páng wù( ),热衷搞房地产,虽然医院的规模不断扩大,但服务质量却不断下降。

(4)学习没有什么一步登天的mì jué( ),只有脚踏实地才能获得成功。

(5)我们总是在xiàn mù( )别人,而对自己所拥有的却常常视而不见。

2.下列句子中,加点词语使用恰当的一项是( )

A. 第十一届茅盾文学奖获奖作品《千里江山图》,情节波澜起伏,抑扬顿挫,具有很强的艺术感染力。

B. 我们中学生应多读一些文质兼美、底蕴深厚的文章,要从中断章取义,反复斟酌。

C. 自然科学领域中有许多令人不可思议的神秘现象,正等待着有志于此的科学家们去妄想和破解。

D. 人民是文艺创作的源头活水,深入生活,扎根人民,讲好中国故事,是现代剧成功的不二法门。

3.下列对病句的修改不正确的一项是( )

A.随着网络通信、电子商务、智能制造的应用和发展,使人们的生活发生了巨大的变化。(删掉“随着”或“使”)

B.为了避免不再出现作业随意化现象,学校建立了作业公示制度。(把“避免”改为“防止”)

C.秦始皇陵是第一座中国真正意义上的帝陵,也是中国古代帝王陵“独立陵园制”全面确立的标志。(把第一个“中国”调到“第一座”前)

D.那些经过大浪淘沙最终在市场站稳脚跟的案例反复证明,过硬的产品实力和优良的服务产量,才是赢得用户口碑、获得长足发展的正途。(把“产量”改为“质量”)

4.下面句子使用标点符号有错误的一项是( )

A.我这题目,是把《礼记》里头“敬业乐群”和《老子》里头“安其居乐其业”那两句话,断章取义造出来的。

B.孔子说:“饱食终日,无所用心,难矣哉”!

C.唐朝有一位名僧百丈禅师,他常常用两句格言教训弟子,说道:“一日不做事,一日不吃饭。”

D.我生平最受用的有两句话:一是“责任心”,二是“趣味”。

5.填入下面横线上的句子,排列顺序最恰当的一项是( )

谈到桔梗花,朝鲜族人民对其特别有感情

①我国的很多地方用桔梗花制作腌菜,颇具风味,并深得人们的喜爱。

②在中医的眼里,桔梗花还是一种中药材,其药用价值在《本草纲目》中有详细记载。

③桔梗原产我国,全国各地都有生产。

④桔梗也可以酿酒,制作糕点,种子可榨食用油。

③②①④ B.①③④② C.③①④② D.①②④③

6. 下列各项有误的一项是( )

A. 汉字不仅是记载、保存和传承悠久中华文化的重要载体,而且是铸牢中华民族共同体意识的文化纽带。(“记载”“保存”“传承”三个词语的顺序正确)

B. 只有一张电影票,是你去,还是我去?(这句话是选择复句)

C. 一项项创新成果和技术突破,既离不开基础研究的持续推进,也有赖于对创新土壤的厚培。(这句话是并列复句)

D. 在“世界读书日”来临之际,国图艺术中心开展了《光影中的名著》等公益展映活动。(这句话的标点符号运用是恰当的)

7.名著导读

阅读诗歌《吹号者》(节选),回答下列问题。

吹号者从铺散着稻草的地面上起来了,

他不埋怨自己是睡在如此潮湿的泥地上,

他轻捷地绑好了裹腿,

他用冰冷的水洗过了脸,

他看着那些发出困乏的鼾声的同伴,

于是他伸手携去了他的号角;

门外依然是一片黝黑,

黎明没有到来,

那惊醒他的

是他自己对于黎明的

过于殷切的想望。

(1).这首诗选自《__________》。诗人所创作诗歌的主要意象是土地和______。(2分)

(2).请从以下名著中选择一位与“吹号者”形象、经历相符的人物,结合具体故事情节,仿照示例进行分析。

【备选名著】《钢铁是怎样炼成的》

示例:周恩来是中国革命的“吹号者”。他在中国“黎明没有到来”时,最早吹响号角,领导学生开展爱国运动,是中国共产党的创建人之一。

8.综合性学习

人民创造历史,劳动开创未来。”你所在的学校开展“弘扬劳模精神 做时代奋斗者”主题活动,请你积极参与。

.根据汉字的演变,揣摩出一句与“劳动”相关的古诗。

(2)请你仿照画波浪线的部分,在横线处补写一个句子,使之构成语意连贯的排比句。

劳动创造价值,新时代是奋斗出来的。没有劳动者的精心,就没有“中国制造”的精品;________________,__________________;没有奋斗者的努力,就没有日益提升的国力。劳模因其辉煌成就,赢得了社会对他们的尊崇。作为中学生,我们应该传承劳模精神,汲取奋进力量,以蓬勃向上的朝气,书写无悔青春,为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗!

阅读理解

阅读课文,回答问题。

敬业与乐业

梁启超

我这题目,是把礼记里头「敬业乐群」和老子里头「安其居乐其业」那两句话,断章取义造出来。我所说是否与礼记、老子原意相合,不必深求;但我确信「敬业乐业」四个字,是人类生活的不二法门。

第一要敬业。敬字为古圣贤教人做人最简易、直捷的法门,可惜被後来有些人说得太精微,倒变了不适实用了。惟有朱子解得最好。他说:「主一无适便是敬。」用现在的话讲,凡做一件事,便忠於一件事,将全副精力集中到这事上头,一点不旁骛,便是敬。业有什麽可敬呢?为什麽该敬呢?人类一面为生活而劳动,一面也是为劳动而生活。人类既不是上帝特地制来充当消化面包的机器,自然该各人因自己的地位和才力,认定一件事去做。凡可以名为一件事的,其性质都是可敬。当大总统是一件事,拉黄包车也是一件事。事的名称,从俗人眼里看来,有高下;事的性质,从学理上解剖起来,并没有高下。只要当大总统的人,信得过我可以当大总统才去当,实实在在把总统当作一件正经事来做;拉黄包车的人,信得过我可以拉黄包车才去拉,实实在在把拉车当作一件正经事来做,便是人生合理的生活。这叫做职业的神圣。凡职业没有不是神圣的,所以凡职业没有不是可敬的。惟其如此,所以我们对於各种职业,没有甚麽分别拣择。总之,人生在世,是要天天劳作的。劳作便是功德,不劳作便是罪恶。至於我该做哪一种劳作呢?全看我的才能何如、境地何如。因自己的才能、境地,做一种劳作做到圆满,便是天地间第一等人。

第二要乐业。「做工好苦呀!」这种叹气的声音,无论何人都会常在口边流露出来。但我要问他:「做工苦,难道不做工就不苦吗?」今日大热天气,我在这里喊破喉咙来讲,诸君扯直耳朵来听,有些人看着我们好苦;翻过来,倘若我们去赌钱、去吃酒,还不是一样淘神、费力?难道又不苦?须知苦乐全在主观的心,不在客观的事。人生从出胎的那一秒钟起到廔 气的那一秒钟止,除了睡觉以外,总不能把四肢、五官都搁起不用。只要一用,不是淘神,便是费力,劳苦总是免不掉的。会打算盘的人,只有从劳苦中找出快乐来。我想天下第一等苦人,莫过於无业游民,终日闲游浪荡,不知把自己的身子和心子摆在哪里才好,他们的日子真难过。第二等苦人,便是厌恶自己本业的人,这件事分明不能不做,却满肚子里不愿意做。不愿意做逃得了吗?到底不能。结果还是皱着眉头,哭丧着脸去做。这不是专门自己替自己开玩笑吗?

我老实告诉你一句话:「凡职业都是有趣味的,只要你肯继续做下去,趣味自然会发生。」为什麽呢?第一、因为凡一件职业,总有许多层累、曲折,倘能身入其中,看它变化、进展的状态,最为亲切有味。第二、因为每一职业之成就,离不了奋斗;一步一步的奋斗前去,从刻苦中将快乐的分量加增。第三、职业性质,常常要和同业的人比较骈进,好像赛球一般,因竞胜而得快感。第四、专心做一职业时,把许多游思、妄想杜绝了,省却无限闲烦闷。孔子说:「知之者不如好之者,好之者不如乐之者。」人生能从自己职业中领略出趣味,生活才有价值。孔子自述生平,说道:「其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。」这种生活,真算得人类理想的生活了。

我生平受用的有两句话:一是「责任心」,二是「趣味」。我自己常常的求这两句话之实现与调和,常常把这两句话向我的朋友强聒不舍。今天所讲,敬业即是责任心,乐业即是趣味。我深信人类合理的生活应该如此,我望诸君和我一同受用!

9. 根据你的理解,完成下面的对话。

10.下面的例子是否符合“凡职业没有不是可敬的”的观点?说明理由。

苏炳添作为运动员,能用刻苦的训练保持良好的竞技状态,在东京奥运会男子100米半决赛中,以9秒83的成绩成为“中国飞人,亚洲之光”。当转换到暨南大学体育学院副教授这个身份时,他为大学生们开设了系统的课程,教授学生科学运动。无论是在田径场还是在三尺讲坛,他都以自律来超越伤病、年龄带来的障碍,体现职业的神圣。

11.下列对课文的分析有误的一项是( )

A.课文一开始,作者引用《礼记》和《老子》中的格言,开宗明义地提出了“‘敬业乐业’四个字,是人类生活的不二法门”的中心论点。

B.“敬业乐业”的前提是“有业”。作者先引用孔子的话和百丈禅师的故事,得出“百行业为先,万恶懒为首”的结论,强调“有业”是做人之本。

C.在论证“敬业”问题时,作者认为当大总统与拉黄包车,在职业神圣性质上,并没有什么高下之别,因为“我们对于各种职业,没有什么分别拣择”。

D.课文的最后,作者言简意赅地把“敬业与乐业”总结为“责任心”和“趣味”,强调“人类合理的生活总该如此”,呼应开头,强化了中心论点。

12.课文第7段中的“曾文正说:‘坐这山,望那山,一事无成。’”运用了什么论证方法?有什么作用?

13.在论述过程中,文章常使用某些词语或句子来推进论证或转换话题,如关联词、设问句等。试从第6、7段中找出一例,具体分析其作用。

(二)阅读下面的文字,完成各题

材料一:

作为一种信息密度高、应用场景广、传播时效强的网络表达方式,“网络梗”越来越成为网络空间讲好正能量故事的优良载体。加强“梗能力”建设,是推动党的创新理论高质量传播的重要途径。

“网络梗”虽源起于特定场景,却因在网络社交平台发酵得到普遍认同而有着广泛的应用场景,因而具有极强的传播时效。“网络梗”在网络空间传播的过程中,其词义被不断引申扩大,不仅娱乐性质的网络流行语被称为“梗”,一个热点人物或社会事件,影视剧里的经典台词或片段,平台媒体流行的段子和音乐等等热门、简短的话语符号都可以称为“网络梗”。在信息网络时代,如何提升“梗能力”,讲好正能量故事呢?

首先是“借梗能力”。借助网络梗,包装主流意识形态话语,实现最大的传播效果。近两年有一些成功案例值得注意。一些平台媒体上的官方账号,近年借助“热梗”,新瓶装旧酒,实现主流意识形态话语的“破圈”。比如,庆祝建党一百周年之际,“央视新闻”抖音账号借助当时的流行歌曲《少年》,该短视频随即火爆全网。官方融媒体账号积极借助媒体平台的其他热梗,不断创造网络传播“爆款”,不仅获得巨大的网络流量和网友共鸣,同时也净化了网络话语环境。

其次是“解梗能力”。“网络梗”是在高度娱乐化的氛围中,通过网民社交互动慢慢产生的,有的也不排除存在幕后推手,很多梗带有低俗恶搞甚至负能量的含义。对于网络宣传而言,如何消解“网络梗”的负面含义,甚至达到“扭负为正”的效果,是网络意识形态话语权建设的重要方面。由于网络梗产生于高度娱乐化的网络氛围中,极容易将主流意识形态话语吸附进来,并进行庸俗化解读,消解掉其中的严肃性内容和约束功能,这给网络宣传带来很大挑战。有些词一旦关联成功凝结为网络梗,再想解梗就很困难了。“解梗能力”的建设对于网络宣传来说,是一个不小的考验。

最后是“造梗能力”。网络空间中党的创新理论宣传,还需要主动出击,主动“造梗”,主流价值观的“梗”越多,主流意识形态话语在网民中的话语权和穿透力就越强,主流意识形态建设工作就会越主动。前些年,共青团中央在B站力推的现象级动画片《那年那兔那些事儿》就造了很多正能量的“梗”,比如“兔子”“种花家”“蘑菇蛋”“眼睛里进沙子”“我们的征途是星辰大海”等等。近年来,青少年群体的爱国主义价值观日益强烈,为“造梗”提供了良好的网络舆论氛围。总结起来,“造梗”要有现象级的主旋律作品作为依托,产品创作、宣传推广、热词引导等各个环节同时发力,形成一个系统工程,才能从中生发出众多经典性的人物、事件、意象,使之成为承载中国故事的重要文化符号,不断丰富和建构中国特色话语体系。需要注意的是,“网络梗”是有时效性的,“热梗”用得好就是流量“密码”,过气的“老梗”一用就是流量“毒药”,所以网络宣传领域的“梗能力”建设也是一个长期需要不断翻新的过程。

(摘编自光明网《提升“梗能力”,讲好正能量故事》,作者卢刚)

材料二:

近日,中央网信办、教育部印发通知,从2024年10月起,部署开展“清朗·规范网络语言文字使用”专项行动。

“雨女无瓜”“你个老六”“硬控”“city 不 city”……一段时间以来,各种网络黑话烂梗频频出现,让人云里雾里、摸不着头脑,更在孩子之间口口相传,成了“校园社交”的某种硬通货。其中,有的烂梗毫无营养,内容空洞,语义歪曲;有的黑话隐晦表达,含沙射影,充满恶趣。显然,网络平台流行的黑话烂梗,不符合国家通用语言文字的规范使用表达,更会对未成年人的日常交流和思维价值形成隐性侵蚀,极易引发不良后果。

一些黑话烂梗何以在未成年人之中流行?究其原因,与互联网时代下,电子化产品普及率走高,孩子高频率、高时长接触使用手机、平板等电子设备有关。同时,也与未成年人模仿能力强、追求融入“社交”离不开。在这些因素背后,黑话烂梗更与一些网站平台的价值取向和“议题设置”相关。在一些网站平台上,什么词汇流行就把其设置为热搜词汇;甚至类似“把烂点当看点”的做法,无疑加剧了黑话烂梗的流行传播。

治理网络黑话烂梗,有赖于相关部门的日常监管与专项整治行动,更呼唤网站平台自身的价值选择——少些流量冲动,多些主动自觉。比如,不给一些明显有歧义,歪曲音、形、义的词汇以流行传播的机会。认真审核把关,将热搜、首页、首屏等重点区域留给真正有重点价值的内容。此外,针对群众反映集中、呼声强烈的意见建议,建立起快速响应和纠错的机制。只要网络平台这一关能够把住,就能大幅挤压黑话烂梗的流行空间,降低传播速率。

在网站平台的积极主动作为之外,教育部门、家校层面也应强化对未成年人等特殊群体,规范使用语言文字的科普和倡导。要看到,适度用梗,用有意义的梗,可以活跃气氛,网络之所以丰富多彩,最大的特质就在于其开放、包容、时新。正因为如此,网络黑话烂梗的出现、流行和治理,不会是一时一地之事。这也提醒网信、教育部门、各网站平台等方面,要强化日常协同联动,盯紧重点环节,跟进网络语言文字的新表达、新变化,及时清扫,动态治理。

规范使用文字语言是关乎文化传承繁荣和经济社会发展的大事。治理网络黑话烂梗,不是为了限制网络语言表达,更不是反对网络文化的丰富繁荣。坚决扫除黑话烂梗,欢迎有新意、有意义的“话”和“梗”流行,有利于网络空间的风清气朗,更有利于每一个个体的真诚交流、真情交融。

(摘编自人民网《谨防黑话烂梗的隐性侵蚀》,作者林风)

14.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.“网络梗”是一种高信息密度的网络话语,有着巨大的传播优势,因此可以巧借“梗能力”讲好正能量故事,传播党的创新理论。

B.借助网络推动党的创新理论高质量宣传,要及时消除“网络梗”的负面含义,也需要主动出击,创造出更多的主流价值观的“梗”。

C.一段时间以来,很多不符合语言文字规范的网络平台流行的黑话烂梗频频出现,不仅影响了日常交流,而且也常常引发不良后果。

D.网络平台加强自身建设,认真审核严格把关,相关部门加大对媒体网站平台网络黑话的治理力度,能有效控制黑话烂梗的传播。

15.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.不仅娱乐性质的流行语可以被称为“梗”,热点人物或事件,影视剧里的经典台词或平台媒体的段子,含义丰富,意义独特,都可以称为“梗”。

B.黑话烂梗的流行的根本原因是在当前条件下,电子化产品普及率高,孩子跟这些产品接触的频率增多,接触这些黑话烂梗的机会也相对增多。

C.治理网络黑话烂梗,谨防限制网络语言表达,黑话烂梗如果运用适度,有积极意义,也可以活跃气氛,有利于个体之间的真诚交流、真情交融。

D.治理网络语言乱象,不是一时一地、一人一方的行为,而是需要家庭、学校、社会的联动,形成合力,并能动态跟进网络语言的发展变化。

16.下列能够作为“解梗能力”的典型例证的一项是( )

A.马自达公司针对网络上有个梗叫“马自达塞车梗”,邀影星代言,推出新的金句“开马自达像赛车,你不开马自达,怪不得你塞车!”。

B.“人民日报”改编感人至深的歌曲《向云端》,用美声唱法重新演绎,配上中国航天大国重器腾飞的场景,带来“祖国河山大好”的感觉。

C.国产动漫《大圣归来》上映的时候,爆棚的口碑曾经催生出“自来水”(自发而来的水军)的梗,体现了青少年群体的爱国主义价值观日益增强。

D.2021年《觉醒年代》上映的时候,产生了诸如“《觉醒年代》的续集,就是我们今天的美好生活”“延乔路的尽头是繁华大道”等热梗。

17.材料一结尾段,论证“网络梗”时效性时,使用“热梗”“密码”“老梗”“毒药”等词语,请简要分析其表达效果。

18.学校为响应“清朗·规范网络语言文字使用”专项行动,召开“规范语言,从我做起”座谈会,会上有人认为存在的就是合理的,无需担心网络烂梗的社会影响。请你针对这一说法,根据材料内容拟写一份发言提纲,表明你的观点。

(三)阅读下面的文字,完成下面小题。

人生三病

张培锋

①明代陈继儒的《小窗幽记》是一本很值得阅读的书,其中很多话,包含着丰富的人生感悟和哲理,深长思之,可以启迪心智。比方说“讳贫者死于贫,胜心使之也;讳病者死于病,畏心蔽之也;讳愚者死于愚,痴心覆之也”这句话,愈琢磨愈觉得其理深刻。或许,这就是古代经典永久的魅力所在:典雅、通透,言简意赅却意蕴深刻。

②胜心、畏心、痴心可以说是人生的三病,陈继儒分别将其对应于贫、病、愚这三种人们最忌讳的东西,用“使之”“蔽之”“覆之”三个词语将其连贯起来,可以说探到了病根。换句话说,表层的病状是贫、病、愚,而深层的病因则是胜、畏、痴。意思是说:要想除掉前者,必须从后者入手,也就是从心底下功夫。

③所谓从心底下功夫,就要分析一下胜心、畏心和痴心这三种心了。胜心也就是争强好胜之心。看别人开了辆名车,我也非得买一辆不可,并且一定要胜他一筹。从某种意义上看,正是这种心促使人们不懈追求,推动了人类社会的进步,但进步有时也会有进步的代价,譬如手机,给人们生活带来了方便,但随之就出现了追求手机品牌等盲目攀比现象。过犹不及,如果一味争强好胜,并任其泛滥,那么这种“进步”带给人们的就未必是幸福,因为物质层面的东西,往往需要人们用心感受才有意义。物欲横流,心灵迷失,由此也就有了“穷得只剩下钱了”之说。应该说,物质富足只是精神富足的前提,却未必一定带来精神上的富足,而后者才是根本。

④畏心,就是讳疾忌医之心,表现之一是怕别人知道有病而不敢或不肯就医,究其根本是怕病、怕死。但怕就不得病、不会死了吗?殊不知这种怕本身就是致病的根源啊!有些人不是病死的,而是被吓死的。其实,即使得了病,也应该以豁达之心对待,生老病死乃人生常态,任他多么高贵、富有,在死亡面前却是一律平等的。如此想开了,有病求医问药,病可能就好了。讳病还有另一种表现,就是偏信养生。养生本身没有错,但如果把它看得太重,疑

神疑鬼,那么养生就可能变成“害生”。真正的养生,应该心胸开阔,豁达大度,如此,可能反而不会得病,甚至活得更好些,其中的辩证关系是值得深思的。

⑤痴心则是愚蠢的根源。有些人怕别人说自己无知,总是装出什么都知道,什么都懂的样子,殊不知这本身就是无知、愚蠢的表现。孔子说得好:“知之为知之,不知为不知,是知也。”知道自己不知道,那才是智慧。何以故?天下之事,我们知道的总是少数,不知道的总是多数,故而求知的过程是无止境的。知道自己无知,才可能开启智慧之门,忌讳说自己无知,恰恰证明自己的无知、愚蠢。

⑥较之古人,以上“三病”,现在不少人有过之而无不及。其实,随着社会的进步,人们更应该平心静气,用平常心看待得失,用理性的态度审视生老病死,直面真实的自己,这样才会提升自己的人生境界。有位哲人说:有些人活着是为了吃饭,有些人吃饭是为了活着。但如何“活着”,才是人生之大事啊!

(选文有删改)

19.下列对选文的理解分析,不正确的一项是( )

A.《小窗幽记》之所以值得人们阅读,是因为这本书语言典雅、感悟丰富、意蕴深刻,启迪心智,魅力无穷。

B.物质的富足并不一定能带来精神的富足,开着高级轿车斗富、吃着山珍海味比阔的现象,就是精神贫穷的表现。

C.作者在剖析人生“三病”时,从现象入手,深入分析产生这三种心理偏差的原因,揭示出问题的实质,发人深思。

D.文章结构严谨,思路清晰,①②段引出论题,③④⑤段分析说理,结尾提出要提升人生的境界,活出精彩。

20.下列与选文所说的“胜心”“畏心”和“痴心”含义不相符的一项是( )

A.某人在吃菱角时连壳也一起吃,还说是为了清热解毒。别人问他家乡有没有菱角,他得意地说前山后山到处都是。

B.曾国藩平生有“三畏”:畏天命、畏人言、畏君父。他为官处事常怀敬畏之心,待人接物周全得体,深得时人敬佩。

C.秦始皇在位期间,派人遍访名山大川,千方百计寻找灵丹妙药。传说他曾派徐福等人到海上求仙,以期长生不老。

D.《西游记》中,孙悟空和唐僧夜宿观音院,金池长老炫耀其袈裟,悟空拿出唐僧的袈裟一比高下,结果引来一场灾祸。

21.结合选文,谈谈如何才能摆脱人生“三病”。

答案

1、(1)禅师 (2)精微 (3)旁骛 (4)秘诀 (5)羡慕 2.D 3.B 4.B 5.C 6.D

7、(1)《艾青诗选》 太阳

(2).[示例一]保尔是“吹号者”。保尔经历伤病折磨,人生“一片黝黑”,但他最终战胜苦难,通过文学创作重新加入战斗,吹响了自强不息的号角。

8.(1)汗滴禾下土 (2)没有建设者的敬业,就没有共和国的伟业

9.不能删。文章第七段大量引用名人的话,来论证“敬业”。引用曾文正的话是从反面论证敬业的重要性;而引用庄子、孔子的话是为了强调敬业即专心做好分内之事,不分心。这样能使论证更全面、更有力,对"要敬业"的阐述起到了推进作用。所以不能删。

10、符合。苏炳添作为运动员,刻苦训练保持良好竞技状态;作为教师,他以专业素养将经验和知识传授给学生。他认真对待运动员和教师两个职业,很好地体现了“凡职业没有不是可敬的”的观点。

11、C

12.道理论证。指出了不敬业的危害,从反面论证了“敬业”的重要性。

13.[示例一]第6段中,“总之,人生在世,是要天天劳作的……至于我该做哪一种劳作,全看我的才能如何,境地如何”用关联词“总之”对上文“业有什么可敬呢?为什么该敬呢?”的问题进行总结,推进论证的进程,之后用关联词“至于”,把话题转换到具体做什么工作,要看个人的才能,这是对前面提到的“凡职业没有不是神圣的,所以凡职业没有不是可敬的”的补充。[示例二]第7段开头提出设问:“怎样才能把一种劳作做到圆满呢?唯一的秘诀就是忠实,忠实从心理上发出来的便是敬。”这里将文章的论述点从第6段对“业”可敬原因的讨论,转换到怎样做才是“敬业”上,对“要敬业”这个分论点的阐述起到了推进作用。

14、C 15.D 16.A

17.①比喻,形象地揭示了“热梗”受欢迎、有人气、传播广的特点,而“老梗”不被欢迎和关注。②对比论证,正反对比中突出了提升“梗能力”时效性的重要意义,并且要不断翻新。

18.这种说法是错误的。

示例:①揭意义:规范文字语言使用是关乎文化传承繁荣和经济社会发展的大事。

②析危害:网络黑话烂梗对未成年人的日常交流和思维价值形成隐性侵蚀。

③明方法:我们应使用有新意、有意义的“话”和“梗”,真诚交流。

④强自身:以主流价值观做指导,加强自身修养。

19.D 20.B

21.①心态平和,使精神充实;②豁达乐观,理性看待生死;③不断求知,努力提升自己。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)