第7课百家争鸣 课件

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

第七课 百家争鸣

百家:泛指学派数量多

争鸣:各个学派互相辩论又互相影响

温故知新

回忆春秋时期三大变化是什么?

铁制农具和牛耕的出现,生产力提高

礼崩乐坏,王室衰微

诸侯争霸

先秦诸子皆为忧世之乱而思有以拯济之,故其学术皆应时而生。

——胡适《说儒》

一定时期的思想文化是一定时期的政治经济的反映。

学习目标

1.了解老子和孔子的主要思想主张;(史料实证)

2.通过分析史料和阅读教材,了解百家争鸣的背景、含义和各流派的代表人物及思想主张,认识到社会存在决定社会意识;(史料实证、唯物史观)

3.认识春秋战国时期百家争鸣局面的重要意义,感受中国古代思想的博大精深,树立弘扬优秀传统文化的意识。(家国情怀)

01

老子和《道德经》

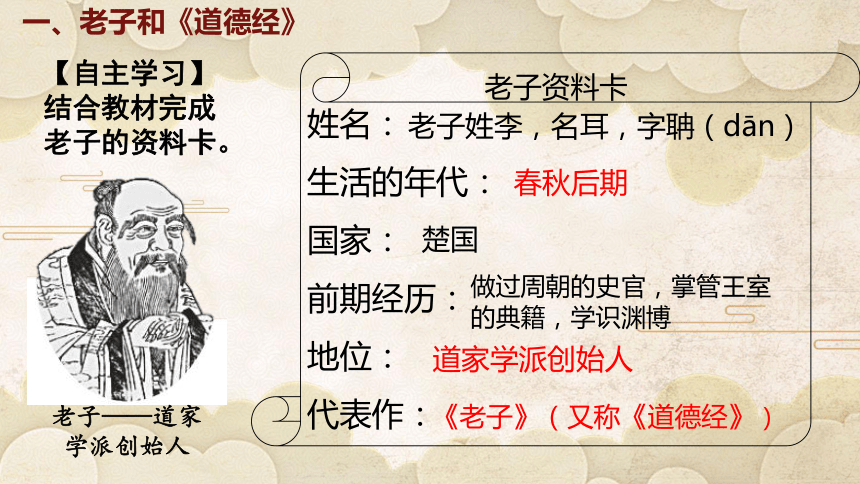

一、老子和《道德经》

【自主学习】结合教材完成 老子的资料卡。

老子——道家学派创始人

姓名:

生活的年代:

国家:

前期经历:

地位:

代表作:

老子资料卡

老子姓李,名耳,字聃(dān)

春秋后期

楚国

做过周朝的史官,掌管王室的典籍,学识渊博

道家学派创始人

《老子》(又称《道德经》)

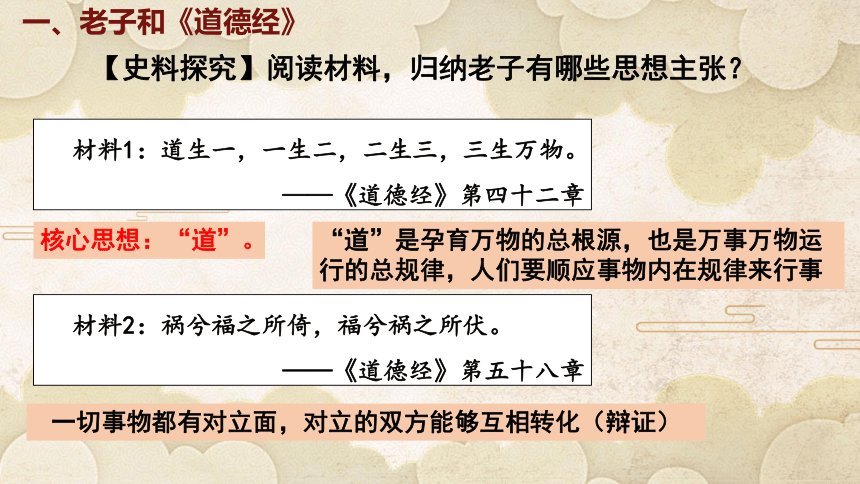

材料1:道生一,一生二,二生三,三生万物。

——《道德经》第四十二章

【史料探究】阅读材料,归纳老子有哪些思想主张?

一、老子和《道德经》

“道”是孕育万物的总根源,也是万事万物运行的总规律,人们要顺应事物内在规律来行事

一切事物都有对立面,对立的双方能够互相转化(辩证)

材料2:祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

——《道德经》第五十八章

核心思想:“道”。

“塞翁失马,焉知非福”

马 丢 了

马 多 了

腿 断 了

人 活 了

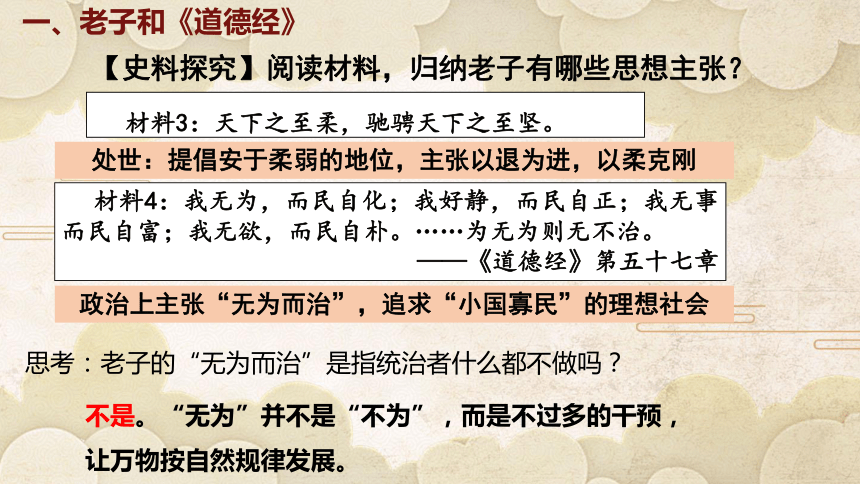

材料3:天下之至柔,驰骋天下之至坚。

材料4:我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事而民自富;我无欲,而民自朴。……为无为则无不治。

——《道德经》第五十七章

一、老子和《道德经》

【史料探究】阅读材料,归纳老子有哪些思想主张?

处世:提倡安于柔弱的地位,主张以退为进,以柔克刚

政治上主张“无为而治”,追求“小国寡民”的理想社会

思考:老子的“无为而治”是指统治者什么都不做吗?

不是。“无为”并不是“不为”,而是不过多的干预,让万物按自然规律发展。

一、老子和《道德经》

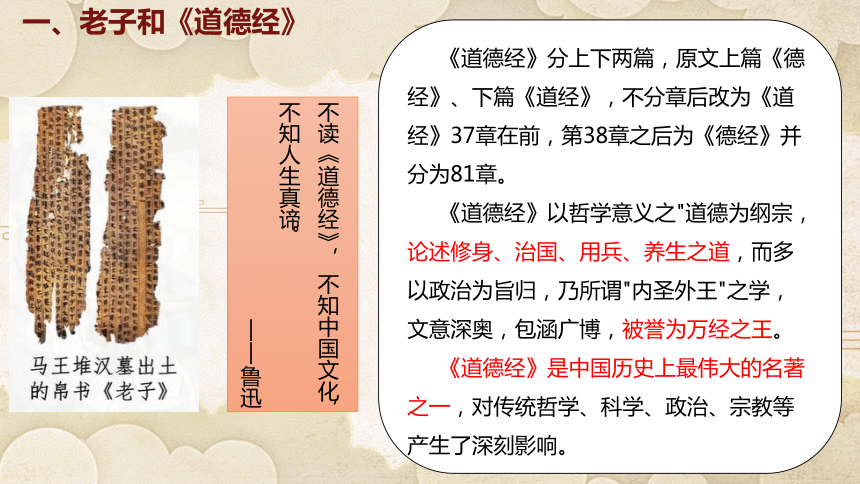

《道德经》分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》并分为81章。

《道德经》以哲学意义之"道德为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓"内圣外王"之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。

《道德经》是中国历史上最伟大的名著之一,对传统哲学、科学、政治、宗教等产生了深刻影响。

不读《道德经》,不知中国文化,不知人生真谛。

——鲁迅

02

孔子和儒家学说

二、孔子和儒家学说

【自主学习】结合教材完成 孔子的资料卡。

姓名:

生活的年代:

国家:

经历:

地位:

代表作:

孔子资料卡

孔子(公元前551-前479年)

孔子名丘,字仲尼

春秋后期

鲁国

大思想家,大教育家,儒家学派创始人

《论语》

二、孔子和儒家学说

思想主张

(1)核心思想:

“仁”

材料1:“仁者爱人,泛爱众,而亲人”。

材料2:

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。”

子张问仁,子曰“恭、宽、信、敏、惠。”

仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人,在邦无怨,在家无怨。”

材料3:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”

——均节选自《论语》

(人与人关系的最高行为准则和道德规范)

以仁爱之心对待他人,要有爱心和同情心。

克制自己,使自己的行为符合外在的道德规范。

用自己的感受推及他人

优良品德与行为准则

二、孔子和儒家学说

思想主张

(1)核心思想:

(2)政治主张:

“仁”

(人与人关系的最高行为准则和道德规范)

①主张恢复西周的礼乐文明,按西周的制度和文化来重建社会政治秩序;

材料:孔子认为,礼乐制度的松弛、崩坏,导致社会动荡,极力主张“道(导)之以德,齐之以礼”,重建社会秩序……孔子认为一个人要成为完美的人,必须用礼乐规范个人的言行举止。

——王钧林《中国儒学史》

二、孔子和儒家学说

思想主张

(1)核心思想:

(2)政治主张:

“仁”

(人与人关系的最高行为准则和道德规范)

①主张恢复西周的礼乐文明,按西周的制度和文化来重建当时的社会秩序;

②反对苛政,提出“为政以德”。(以德治国)

有一天,孔子去齐国,路经泰山,见一妇人在坟前痛哭,他叫住学生子路去询问, 得知是苛政逼得他们背井离乡,来到这里,亲人又被老虎咬死,即使这样,他们仍不愿返回故乡。孔子感叹:“残暴统治比老虎还厉害呀! ”。

二、孔子和儒家学说

思想主张

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”

子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。” ——《论语·为政》

【合作探究】你认为孔子提倡“为政以德”“道之以德”有什么积极意义?他的政治主张在当时能否受到统治者的重用?

积极意义:①德政有利于减轻人民负担,缓和统治者与下层人民的矛盾,同时有利于生产的发展和社会的稳定;

②道德思想的弘扬有利于端正社会风气。

不能。德治思想并不适用于动荡、转型的春秋战国时期,很难帮助国君实现富国强兵的抱负。

二、孔子和儒家学说

思想主张

(1)核心思想:

(2)政治主张:

(3)教育主张:

“仁”

(人与人关系的最高行为准则和道德规范)

①主张恢复西周的礼乐文明,按西周的制度和文化来重建当时的社会秩序;

②反对苛政,提出“为政以德” 。

①兴办私学,主张“有教无类”;

(打破贵族垄断…促进教育发展…)

孔子部分弟子家庭情况 学生 孟懿子 南宫敬叔 端木赐 颜回 冉雍

家庭情况 鲁国贵族 鲁国贵族 富商 “居陋巷” “贱人之子”

二、孔子和儒家学说

思想主张

(1)核心思想:

(2)政治主张:

(3)教育主张:

“仁”

(人与人关系的最高行为准则和道德规范)

①主张恢复西周的礼乐文明,按西周的制度和文化来重建当时的社会秩序;

②反对苛政,提出“为政以德” 。

①兴办私学,主张“有教无类”;

②注重道德教育和文化知识教育,总结教育规律,提出因材施教、举一反三等教学原则和方法。

子路问:“闻斯行诸 ”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之 ”

冉求问:“闻斯行诸 ”子曰:“闻斯行之。”

……

子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”

二、孔子和儒家学说

文化成就及影响

①在晚年精心整理和修订古代重要典籍(五经),对传承中国古代文化经典和学术思想作出巨大贡献;

②他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书。

影响:他创立的儒家学说后来成为我国封建社会的统治思想,对古代政治与文化的发展有非常重要的意义;他提出的一些道德规范对我国社会发展具有深远影响

03

百家争鸣

三、百家争鸣

【问题探究】结合所学和图片,思考春秋战国时期哪些新变化促进了百家争鸣局面的产生

孔子讲学图

春秋牛耕画像砖

(1)经济大发展:铁犁牛耕的推广促进了封建经济的发展,为文化的繁荣提供了物质基础;

(2)政治大动荡:王室衰微,旧的社会制度进一步瓦解;

(3)文化大繁荣:

学在官府格局被打破,私学勃兴,诸子百家纷纷涌现,学术思想领域非常活跃,

1. 背景:

三、百家争鸣

【知识拓展】稷下学宫

战国时期,齐国为了招揽人才,在都城临淄的稷门附近设置讲学的专门场所,被称为“稷下学宫”。

在其兴盛时期,曾容纳了当时“诸子百家”中的几乎各个学派。它成为当时百家学术争鸣的中心园地,有力地促成了天下学术争鸣局面的形成。

三、百家争鸣

2. 内容:

【自主学习】梳理下列表格内容并标画在课本上。

学派 人物 思想主张

儒家

墨家

道家

法家

兵家

孟子

荀子

主张实行“礼治”,提倡“礼法并用”,明确尊卑等级。

“仁政”;民贵君轻;得民心者得天下;拥护正义之战;“仁者无敌”

“兼爱”“非攻”;

墨子

顺应自然和民心;

庄子

强调依法治国,树立君主权威,建立中央集权制专制统治。

韩非

孙武的《孙子兵法》奠定了我国古代军事理论的基础;

战国时期兵家著述丰硕,吴起、孙膑都撰有兵法著作。

“尚贤”

提倡节俭。

人生应追求精神自由,人格独立。

孙武

改革

(商鞅)

哪一学派的主张对战国时期的封建统治者最有用?

法家

思考:墨子的这段话表达了怎样的主张?结合墨子生活的时代,说说他为什么会提出这样的主张。

古者圣王之为政,列德而尚贤,虽在农与工肆之人,有能则举之,高予之爵,重予之禄,任之以事......

阅读材料,回答问题。

墨子这段话表达了他“尚贤”的主张,即尊重和推崇有才德的人。他提出这样的主张,是因为他生活在战国时期,这是一个社会大变革的时期,许多问题亟待解决。墨子认为,只有通过尊重和重用有才德的人,才能解决社会问题,实现社会的和谐与进步。他主张不仅要重视贵族的才德,也要重视农民、工匠等普通人的才德,只要有才能就应该被提拔和重用。

著 书 立 说

聚 众 讲 学

三、百家争鸣

当时,各家学派的代表人物聚众讲学,著书立说。他们提出各种政治主张,希望用自己的学说解决社会问题。各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面,历史上称为“百家争鸣”

三、百家争鸣

3. 影响:

(1)促进了思想文化的繁荣;

(2)成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为思想古代文化的发展奠定了基础;

(3)对后世产生了十分重要而深远的影响。

儒家—孟子、荀子

墨家—墨子

道家—庄子

法家—韩非子

兵家—孙武

百家争鸣

流派

影响

盛于战国

兴于春秋

老子

经济大发展

政治大变革

孔子

文化大繁荣

促进了思想文化的繁荣;

古代第一次思想文化发展的高峰;

奠定了中国思想文化发展的基础。

课堂小结

1.子路问,“闻斯行诸”(听到就去做吗 )孔子说不行;冉有问同样的问题,孔子却说可以。有弟子对此表示疑惑,孔子说,冉有行事畏缩,所以鼓励他大胆去做,子路比较鲁莽,所以让他注意克制。这体现了孔子注重( )

A.学而不厌

B.因材施教

C.温故知新

D.不耻下问

A

课堂检测

2. “孔子成长的时代,鲁国政乱……陪臣执国命’成为当时各国的普遍态势。孔子认为,正是因为内心道德秩序观念的缺失才导致社会秩序的崩坏,要想修复礼乐秩序,必须从人心入手。因此,既然无望入朝执政扭转乾坤,那么退而育化人心也可以从根本上培育社会的元气。”据此可知,孔子从事教育的目的是( )

A.教化民众,匡正社会秩序

B.以法为教,建立法治社会

C.有教无类,发展私塾教育

D.著书立说,宣扬儒家思想

B

课堂检测

3.“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”,这一言论体现了对立双方可互相转化的哲学思想。这一言论出自下列哪一著作( )

A.《道德经》

B.《论语》

C.《孟子》

D.《韩非子》

A

课堂检测

4.《荀子》虽师法仲尼(孔子),但它也主张法治;《韩非子》熔法、术、势于一炉,同时也吸收了老子的思想。这反映了战国时期学派之间思想( )

A.互相排斥

B.相互融合

C.趋于一致

D.独立发展

B

课堂检测

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

第七课 百家争鸣

百家:泛指学派数量多

争鸣:各个学派互相辩论又互相影响

温故知新

回忆春秋时期三大变化是什么?

铁制农具和牛耕的出现,生产力提高

礼崩乐坏,王室衰微

诸侯争霸

先秦诸子皆为忧世之乱而思有以拯济之,故其学术皆应时而生。

——胡适《说儒》

一定时期的思想文化是一定时期的政治经济的反映。

学习目标

1.了解老子和孔子的主要思想主张;(史料实证)

2.通过分析史料和阅读教材,了解百家争鸣的背景、含义和各流派的代表人物及思想主张,认识到社会存在决定社会意识;(史料实证、唯物史观)

3.认识春秋战国时期百家争鸣局面的重要意义,感受中国古代思想的博大精深,树立弘扬优秀传统文化的意识。(家国情怀)

01

老子和《道德经》

一、老子和《道德经》

【自主学习】结合教材完成 老子的资料卡。

老子——道家学派创始人

姓名:

生活的年代:

国家:

前期经历:

地位:

代表作:

老子资料卡

老子姓李,名耳,字聃(dān)

春秋后期

楚国

做过周朝的史官,掌管王室的典籍,学识渊博

道家学派创始人

《老子》(又称《道德经》)

材料1:道生一,一生二,二生三,三生万物。

——《道德经》第四十二章

【史料探究】阅读材料,归纳老子有哪些思想主张?

一、老子和《道德经》

“道”是孕育万物的总根源,也是万事万物运行的总规律,人们要顺应事物内在规律来行事

一切事物都有对立面,对立的双方能够互相转化(辩证)

材料2:祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。

——《道德经》第五十八章

核心思想:“道”。

“塞翁失马,焉知非福”

马 丢 了

马 多 了

腿 断 了

人 活 了

材料3:天下之至柔,驰骋天下之至坚。

材料4:我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事而民自富;我无欲,而民自朴。……为无为则无不治。

——《道德经》第五十七章

一、老子和《道德经》

【史料探究】阅读材料,归纳老子有哪些思想主张?

处世:提倡安于柔弱的地位,主张以退为进,以柔克刚

政治上主张“无为而治”,追求“小国寡民”的理想社会

思考:老子的“无为而治”是指统治者什么都不做吗?

不是。“无为”并不是“不为”,而是不过多的干预,让万物按自然规律发展。

一、老子和《道德经》

《道德经》分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》并分为81章。

《道德经》以哲学意义之"道德为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓"内圣外王"之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。

《道德经》是中国历史上最伟大的名著之一,对传统哲学、科学、政治、宗教等产生了深刻影响。

不读《道德经》,不知中国文化,不知人生真谛。

——鲁迅

02

孔子和儒家学说

二、孔子和儒家学说

【自主学习】结合教材完成 孔子的资料卡。

姓名:

生活的年代:

国家:

经历:

地位:

代表作:

孔子资料卡

孔子(公元前551-前479年)

孔子名丘,字仲尼

春秋后期

鲁国

大思想家,大教育家,儒家学派创始人

《论语》

二、孔子和儒家学说

思想主张

(1)核心思想:

“仁”

材料1:“仁者爱人,泛爱众,而亲人”。

材料2:

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。”

子张问仁,子曰“恭、宽、信、敏、惠。”

仲弓问仁。子曰:“出门如见大宾,使民如承大祭。己所不欲,勿施于人,在邦无怨,在家无怨。”

材料3:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”

——均节选自《论语》

(人与人关系的最高行为准则和道德规范)

以仁爱之心对待他人,要有爱心和同情心。

克制自己,使自己的行为符合外在的道德规范。

用自己的感受推及他人

优良品德与行为准则

二、孔子和儒家学说

思想主张

(1)核心思想:

(2)政治主张:

“仁”

(人与人关系的最高行为准则和道德规范)

①主张恢复西周的礼乐文明,按西周的制度和文化来重建社会政治秩序;

材料:孔子认为,礼乐制度的松弛、崩坏,导致社会动荡,极力主张“道(导)之以德,齐之以礼”,重建社会秩序……孔子认为一个人要成为完美的人,必须用礼乐规范个人的言行举止。

——王钧林《中国儒学史》

二、孔子和儒家学说

思想主张

(1)核心思想:

(2)政治主张:

“仁”

(人与人关系的最高行为准则和道德规范)

①主张恢复西周的礼乐文明,按西周的制度和文化来重建当时的社会秩序;

②反对苛政,提出“为政以德”。(以德治国)

有一天,孔子去齐国,路经泰山,见一妇人在坟前痛哭,他叫住学生子路去询问, 得知是苛政逼得他们背井离乡,来到这里,亲人又被老虎咬死,即使这样,他们仍不愿返回故乡。孔子感叹:“残暴统治比老虎还厉害呀! ”。

二、孔子和儒家学说

思想主张

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。”

子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。” ——《论语·为政》

【合作探究】你认为孔子提倡“为政以德”“道之以德”有什么积极意义?他的政治主张在当时能否受到统治者的重用?

积极意义:①德政有利于减轻人民负担,缓和统治者与下层人民的矛盾,同时有利于生产的发展和社会的稳定;

②道德思想的弘扬有利于端正社会风气。

不能。德治思想并不适用于动荡、转型的春秋战国时期,很难帮助国君实现富国强兵的抱负。

二、孔子和儒家学说

思想主张

(1)核心思想:

(2)政治主张:

(3)教育主张:

“仁”

(人与人关系的最高行为准则和道德规范)

①主张恢复西周的礼乐文明,按西周的制度和文化来重建当时的社会秩序;

②反对苛政,提出“为政以德” 。

①兴办私学,主张“有教无类”;

(打破贵族垄断…促进教育发展…)

孔子部分弟子家庭情况 学生 孟懿子 南宫敬叔 端木赐 颜回 冉雍

家庭情况 鲁国贵族 鲁国贵族 富商 “居陋巷” “贱人之子”

二、孔子和儒家学说

思想主张

(1)核心思想:

(2)政治主张:

(3)教育主张:

“仁”

(人与人关系的最高行为准则和道德规范)

①主张恢复西周的礼乐文明,按西周的制度和文化来重建当时的社会秩序;

②反对苛政,提出“为政以德” 。

①兴办私学,主张“有教无类”;

②注重道德教育和文化知识教育,总结教育规律,提出因材施教、举一反三等教学原则和方法。

子路问:“闻斯行诸 ”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之 ”

冉求问:“闻斯行诸 ”子曰:“闻斯行之。”

……

子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”

二、孔子和儒家学说

文化成就及影响

①在晚年精心整理和修订古代重要典籍(五经),对传承中国古代文化经典和学术思想作出巨大贡献;

②他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书。

影响:他创立的儒家学说后来成为我国封建社会的统治思想,对古代政治与文化的发展有非常重要的意义;他提出的一些道德规范对我国社会发展具有深远影响

03

百家争鸣

三、百家争鸣

【问题探究】结合所学和图片,思考春秋战国时期哪些新变化促进了百家争鸣局面的产生

孔子讲学图

春秋牛耕画像砖

(1)经济大发展:铁犁牛耕的推广促进了封建经济的发展,为文化的繁荣提供了物质基础;

(2)政治大动荡:王室衰微,旧的社会制度进一步瓦解;

(3)文化大繁荣:

学在官府格局被打破,私学勃兴,诸子百家纷纷涌现,学术思想领域非常活跃,

1. 背景:

三、百家争鸣

【知识拓展】稷下学宫

战国时期,齐国为了招揽人才,在都城临淄的稷门附近设置讲学的专门场所,被称为“稷下学宫”。

在其兴盛时期,曾容纳了当时“诸子百家”中的几乎各个学派。它成为当时百家学术争鸣的中心园地,有力地促成了天下学术争鸣局面的形成。

三、百家争鸣

2. 内容:

【自主学习】梳理下列表格内容并标画在课本上。

学派 人物 思想主张

儒家

墨家

道家

法家

兵家

孟子

荀子

主张实行“礼治”,提倡“礼法并用”,明确尊卑等级。

“仁政”;民贵君轻;得民心者得天下;拥护正义之战;“仁者无敌”

“兼爱”“非攻”;

墨子

顺应自然和民心;

庄子

强调依法治国,树立君主权威,建立中央集权制专制统治。

韩非

孙武的《孙子兵法》奠定了我国古代军事理论的基础;

战国时期兵家著述丰硕,吴起、孙膑都撰有兵法著作。

“尚贤”

提倡节俭。

人生应追求精神自由,人格独立。

孙武

改革

(商鞅)

哪一学派的主张对战国时期的封建统治者最有用?

法家

思考:墨子的这段话表达了怎样的主张?结合墨子生活的时代,说说他为什么会提出这样的主张。

古者圣王之为政,列德而尚贤,虽在农与工肆之人,有能则举之,高予之爵,重予之禄,任之以事......

阅读材料,回答问题。

墨子这段话表达了他“尚贤”的主张,即尊重和推崇有才德的人。他提出这样的主张,是因为他生活在战国时期,这是一个社会大变革的时期,许多问题亟待解决。墨子认为,只有通过尊重和重用有才德的人,才能解决社会问题,实现社会的和谐与进步。他主张不仅要重视贵族的才德,也要重视农民、工匠等普通人的才德,只要有才能就应该被提拔和重用。

著 书 立 说

聚 众 讲 学

三、百家争鸣

当时,各家学派的代表人物聚众讲学,著书立说。他们提出各种政治主张,希望用自己的学说解决社会问题。各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面,历史上称为“百家争鸣”

三、百家争鸣

3. 影响:

(1)促进了思想文化的繁荣;

(2)成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为思想古代文化的发展奠定了基础;

(3)对后世产生了十分重要而深远的影响。

儒家—孟子、荀子

墨家—墨子

道家—庄子

法家—韩非子

兵家—孙武

百家争鸣

流派

影响

盛于战国

兴于春秋

老子

经济大发展

政治大变革

孔子

文化大繁荣

促进了思想文化的繁荣;

古代第一次思想文化发展的高峰;

奠定了中国思想文化发展的基础。

课堂小结

1.子路问,“闻斯行诸”(听到就去做吗 )孔子说不行;冉有问同样的问题,孔子却说可以。有弟子对此表示疑惑,孔子说,冉有行事畏缩,所以鼓励他大胆去做,子路比较鲁莽,所以让他注意克制。这体现了孔子注重( )

A.学而不厌

B.因材施教

C.温故知新

D.不耻下问

A

课堂检测

2. “孔子成长的时代,鲁国政乱……陪臣执国命’成为当时各国的普遍态势。孔子认为,正是因为内心道德秩序观念的缺失才导致社会秩序的崩坏,要想修复礼乐秩序,必须从人心入手。因此,既然无望入朝执政扭转乾坤,那么退而育化人心也可以从根本上培育社会的元气。”据此可知,孔子从事教育的目的是( )

A.教化民众,匡正社会秩序

B.以法为教,建立法治社会

C.有教无类,发展私塾教育

D.著书立说,宣扬儒家思想

B

课堂检测

3.“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”,这一言论体现了对立双方可互相转化的哲学思想。这一言论出自下列哪一著作( )

A.《道德经》

B.《论语》

C.《孟子》

D.《韩非子》

A

课堂检测

4.《荀子》虽师法仲尼(孔子),但它也主张法治;《韩非子》熔法、术、势于一炉,同时也吸收了老子的思想。这反映了战国时期学派之间思想( )

A.互相排斥

B.相互融合

C.趋于一致

D.独立发展

B

课堂检测

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史