河南省南阳市第二十一中学校、南阳市第七中学2024-2025学年七年级上学期10月月考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省南阳市第二十一中学校、南阳市第七中学2024-2025学年七年级上学期10月月考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 934.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-28 05:42:35 | ||

图片预览

文档简介

河南省南阳市第二十一学校、南阳市7中等校2024-2025学年七年级上学期10月月考历史试题

一、选择题

1.北京人、山顶洞人都是我国境内著名的原始人类。想要获得他们生活的第一手资料,主要通过( )

A.神话传说 B.考古发掘 C.学者推断 D.史书记载

2.云南元谋蕴藏着丰富的古文化遗产,至今还留存许多古生物、古人类、古文化遗留的化石和遗迹,被人类学家称之为“天然原始社会博物馆”。通过对遗存的研究,我们可知道元谋人( )

①距今约170万年②使用磨制石器③知道使用火④掌握磨光技术

A.①③ B.①④ C.②③ D.③④

3.我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址是( )

A.北京人遗址 B.元谋人遗址 C.半坡人遗址 D.河姆渡人遗址

4.山顶洞人遗址出土了许多所谓的装饰品,所有的装饰品都相当精致,小砾石的装饰品是用微绿色的火成岩从两面对钻而成的,选择的砾石颇像现代女性胸前配戴的饰物。这说明山顶洞人( )

A.会捕鱼狩猎 B.会缝制衣服

C.没有贫富贵贱的差别 D.具有爱美意识

5.中国农业生产具有悠久的历史,世界上最早栽培的稻、粟和黍均发现于中国。要了解中国人工栽培水稻的遗迹,可以参观( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.二里头遗址

6.河南新郑裴李岗遗址共发现墓葬100座以上,其中男性多随葬生产用的石斧、石铲、石镰,女性多随葬加工谷物用的石磨盘、石磨棒等。这证明当时( )

A.石器制造,简单粗糙 B.农耕劳作,分工明确

C.粮食种植,自给自足 D.尊卑有序,等级森严

7.大汶口文化晚期,大多数墓葬随葬品较少,有的墓葬随葬品多达180余件,部分墓葬中出现了象征权力的石制斧钺,滕州岗上遗址还发现了城池。这表明该时期( )

A.早期国家初具雏形 B.阶级阶层分化明显

C.已进入了邦国时代 D.手工业得到了发展

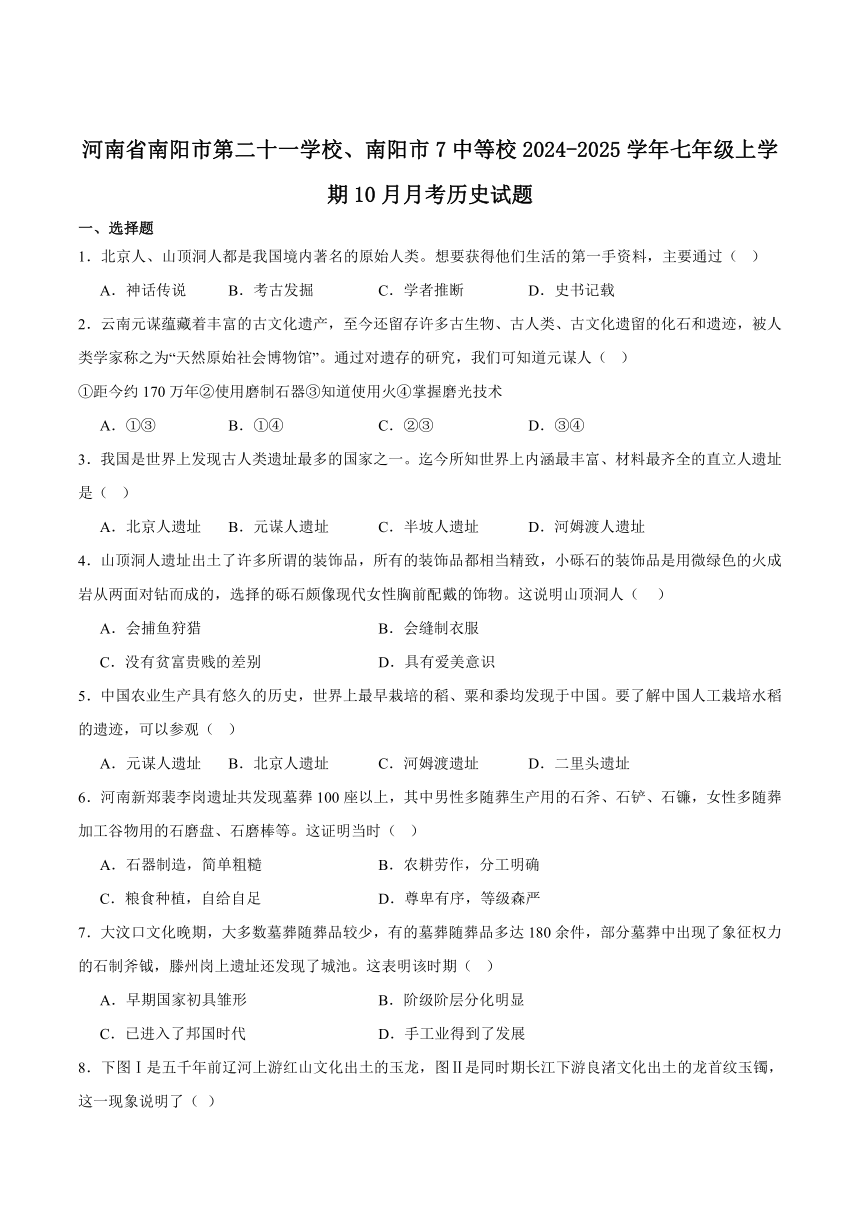

8.下图Ⅰ是五千年前辽河上游红山文化出土的玉龙,图Ⅱ是同时期长江下游良渚文化出土的龙首纹玉镯,这一现象说明了( )

A.早期中华文明的多源多元 B.中华文明起源多元一体特点

C.南北文化格局的逐渐融合 D.不同文明有共同的价值取向

9.《山海经 大荒北经》:“蚩尤作兵伐黄帝,黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水,蚩尤请风伯、雨师纵大风雨。黄帝乃下天女日魃,雨止,遂杀蚩尤。”这段文字描述的是哪场战役?( )

A.巨鹿之战 B.阪泉之战 C.牧野之战 D.涿鹿之战

10.“黄帝竖起七面大旗,摆开了星斗七旗战法,炎帝对此无计可施,一败涂地,躲回营内不敢挑衅。”该材料描述的战役是( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战 C.阪泉之战 D.巨鹿之战

11.传说继黄帝之后,德才兼备的尧、舜、禹先后成为黄河流域杰出的部落联盟首领。这种部落首领的更替方式是( )

A.分封制 B.宗法制 C.县制 D.禅让制

12.“考古学者在二里头遗址中发现了宫殿建筑群和大型墓葬,反映这一时期中国已经出现阶级分化和等级界限,大量文物的出土也印证了这里曾建立军队、制定刑法、设置监狱。这一切都向世界说明——中国有国家的历史开始了。”材料中“国家”的是( )

A.夏 B.商 C.西周 D.东周

13.“夏传子,家天下。四百载,迁夏社。”“夏传子,家天下”表明夏朝实行的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.奴隶制 D.君主制

14.北京西周燕都遗址博物馆中青铜器克罍(léi)的铭文拓片,其大意为:周王对太保说,我非常满意你的供奉,命你的儿子克做燕地的君侯。该铭文拓片可直接用于研究( )

A.禅让制 B.分封制 C.郡县制 D.行省制

15.《史记·周本纪》记载:“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。”这说明春秋时期的时代特征是( )

A.铁器牛耕,经济发展 B.王室衰微,诸侯争霸

C.制度变革,社会发展 D.百家争鸣,思想繁荣

16.春秋时期,社会经济有了很大发展,哪些工具的发明应用,进一步促进了农业的深耕细作、扩大了耕地面积( )

①牛耕 ②耧车 ③铜爵 ④铁制农具

A.①④ B.②④ C.①② D.①②④

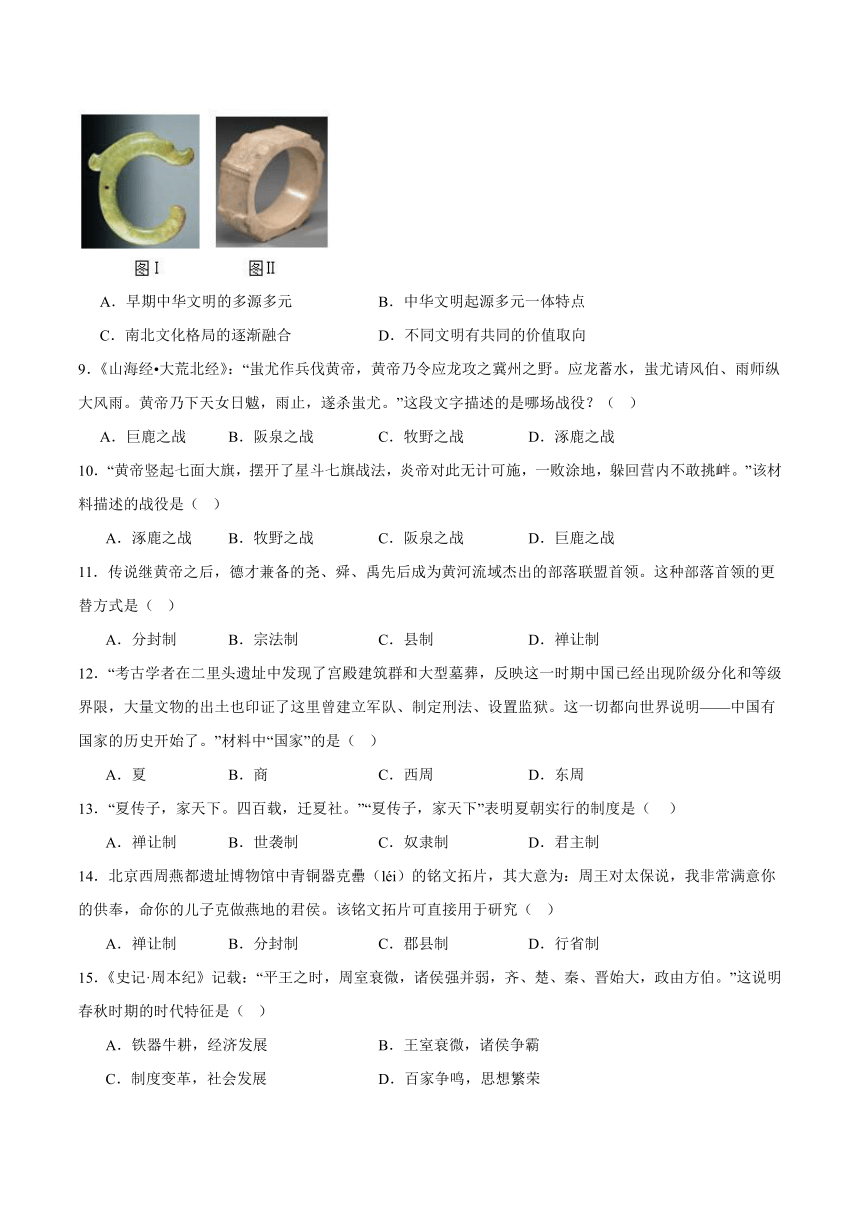

17.下图是《战国七雄形势图》,其中③处为( )

A.燕 B.秦 C.齐 D.楚

18.史书记载:春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去的有3次,同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次,这说明( )

A.周王室地位已经衰落 B.鲁国到王都路途遥远

C.鲁国国君是春秋霸主 D.周王不是鲁国的宗亲

19.战国时期,战国七雄都拥有强大的军队,力图拓展疆域,相互之间展开战争。下列属于战国时期的著名战役的是( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战 C.阪泉之战 D.长平之战

20.吕思勉在《中国通史》中评论:“秦国之强,起于献公而成于孝公……”孝公使秦国强大起来的主要原因是( )

A.倡导胡服骑射 B.并吞巴蜀地区

C.支持商鞅变法 D.修建了都江堰

二、材料题

21.下图是两幅古代房屋的复原图,结合所学知识回答下列问题。

(1)写出图一和图二房屋样式的名称。

(2)最早建造图一和图二房屋的分别是哪里的居民?

(3)图一所代表的居民种植哪种农作物?中国古代原始居民房屋样式不同的主要原因是什么?

22.请依据下面图片反映的历史信息,并结合所学知识,写一篇80—120字的小短文。(要求:题目自拟,史实正确,语句通顺,表述完整,体现图片内容之间的联系性)

三、综合题

23.夏、商、西周是我国奴隶社会的三个重要王朝。请结合所学知识,回答问题。

【制度创新】

材料一 禹子启贤,天下属意焉。及禹崩,虽授益,益之佐禹日浅,天下未恰。故诸侯皆去益而朝启,曰“吾君帝禹之子也”。

(1)材料一中“启”取代“禹”体现的是哪一政治制度?写出这一制度的主要依据。

材料二 王室分封宗亲功臣的既定制度,辅之以明确天子权力和诸侯义务的周礼约束,决定了王室和诸侯之间的内在关系,使中央王国对地方诸侯的纵向联系加强。同时,西周的诸侯国之间多有同宗共祖的宗亲关系或互通婚姻的姻亲关系,横向联系也较以前密切。

(2)材料二描述的是西周的什么制度?制定该制度的目的是什么?制定该制度的作用是什么?

【王朝兴衰】

材料三

(3)材料三中图片揭示了夏、商两朝灭亡的共同原因是什么?

(4)王朝兴衰带给你怎样的认识?

24.一个民族在历史长期发展当中,孕育了民族的精神内在。阅读材料,完成下列要求。

材料一 他吸取鲧治水失败的教训,改用疏导的办法。他根据地形的高低,疏通河道,排除积水,让洪水顺着河道流向大海。经过13年的努力,终于制服了洪水。人们纷纷从高地上下来,回到平原上。接着,他又带领人们开凿沟渠,引水灌溉,化水害为水利,在黄河两岸的平原上开出了许多良田和桑土,成为人民安居乐业的地方。

——摘编自中国历史七年级上册《教师教学用书》

材料二 李冰一到蜀地,便着手开展治水工程。他带着助手——儿子李二郎,走遍岷江水岸,实地勘察水情,制订了科学的治岷方案。他根据岷江自高山深谷倾出时水流湍急、行至水面宽阔处则流速骤减的特点,兼顾岷江两岸高山环绕的地势,他大胆废弃前人在渠首开凿引水口的设计,重新规划了水利工程。他将引水口改建在岷江冲积扇顶部的玉垒山处,以保证渠首能承载巨大的引水量。此外,他又设计了以鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶引水口等为重点工程的渠道网,以实现防洪、灌溉、水运的三重目的。为了治水安民,他20多年餐风宿雨、日夜奔走在堤坝上,最后积劳成疾,病逝于石亭江堤。……水利工程的建成,使蜀地成为当时秦国最重要的农业重镇,源源不断的蜀粮支撑起秦国统一霸业的粮草保障。

——摘编自邓田田《李冰:一堰兴而蜀地安》

(1)结合所学知识,写出“他”是谁?根据材料一,指出他治理洪水的办法。

(2)结合所学知识,写出材料二中的水利工程名称。根据材料二,指出该水利工程建成的影响。

(3)从大禹和李冰父子身上,有哪些精神品质值得我们继承与发扬?

25.改革创新是中华民族源远流长的民族精神,阅读下列材料,回答问题。

材料一 卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”孝公曰:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

——《史记·商君列传》

材料二 “国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕织,生产粮食布帛多的人,可免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国君直接派官吏治理。”

(1)材料一中“卫鞅”指的是谁?

(2)材料二中哪些措施有利于促进农业生产?哪些有利于加强中央对地方的控制?

(3)这次变法产生的历史作用是什么?

(4)结合当前改革开放,谈谈商鞅变法给我们带来的启示是什么?

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A A D C B B B D C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D A B B B A B A D C

21.(1)干栏式房屋;半地穴式房屋。

(2)河姆渡人;半坡人。

(3)水稻;当地的自然环境。

22.中华民族人文初祖。

距今大约五六千年前黄河流域著名的部落首领有炎帝和黄帝,他们结成联盟打败东方的蚩尤部落,黄帝部落的势力和声望大增,黄帝被推举为部落联盟首领,这一部落联盟逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族人文初祖。

23.(1)制度:世袭制;依据:血缘关系。

(2)制度:分封制;

目的:为稳定周初的政治形势;

作用:加强了周王室对地方的控制,巩固了统治。

(3)统治者的残暴统治。

(4)民心向背关乎王朝兴衰;执政者应勤政爱民,重视民生,以民为本等。

24.(1)人物:大禹;办法:疏导。

(2)水利工程:都江堰。影响:都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

(3)精神:大公无私、勇于创新的精神品质值得我们继承与发扬。

25.(1)商鞅。

(2)奖励耕织;建立县制。

(3)使秦国的国力增强,军队的战斗力提高,为以后秦国统一全国奠定基础。

(4)要顺应历史发展潮流;要积极创新。

一、选择题

1.北京人、山顶洞人都是我国境内著名的原始人类。想要获得他们生活的第一手资料,主要通过( )

A.神话传说 B.考古发掘 C.学者推断 D.史书记载

2.云南元谋蕴藏着丰富的古文化遗产,至今还留存许多古生物、古人类、古文化遗留的化石和遗迹,被人类学家称之为“天然原始社会博物馆”。通过对遗存的研究,我们可知道元谋人( )

①距今约170万年②使用磨制石器③知道使用火④掌握磨光技术

A.①③ B.①④ C.②③ D.③④

3.我国是世界上发现古人类遗址最多的国家之一。迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址是( )

A.北京人遗址 B.元谋人遗址 C.半坡人遗址 D.河姆渡人遗址

4.山顶洞人遗址出土了许多所谓的装饰品,所有的装饰品都相当精致,小砾石的装饰品是用微绿色的火成岩从两面对钻而成的,选择的砾石颇像现代女性胸前配戴的饰物。这说明山顶洞人( )

A.会捕鱼狩猎 B.会缝制衣服

C.没有贫富贵贱的差别 D.具有爱美意识

5.中国农业生产具有悠久的历史,世界上最早栽培的稻、粟和黍均发现于中国。要了解中国人工栽培水稻的遗迹,可以参观( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.河姆渡遗址 D.二里头遗址

6.河南新郑裴李岗遗址共发现墓葬100座以上,其中男性多随葬生产用的石斧、石铲、石镰,女性多随葬加工谷物用的石磨盘、石磨棒等。这证明当时( )

A.石器制造,简单粗糙 B.农耕劳作,分工明确

C.粮食种植,自给自足 D.尊卑有序,等级森严

7.大汶口文化晚期,大多数墓葬随葬品较少,有的墓葬随葬品多达180余件,部分墓葬中出现了象征权力的石制斧钺,滕州岗上遗址还发现了城池。这表明该时期( )

A.早期国家初具雏形 B.阶级阶层分化明显

C.已进入了邦国时代 D.手工业得到了发展

8.下图Ⅰ是五千年前辽河上游红山文化出土的玉龙,图Ⅱ是同时期长江下游良渚文化出土的龙首纹玉镯,这一现象说明了( )

A.早期中华文明的多源多元 B.中华文明起源多元一体特点

C.南北文化格局的逐渐融合 D.不同文明有共同的价值取向

9.《山海经 大荒北经》:“蚩尤作兵伐黄帝,黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水,蚩尤请风伯、雨师纵大风雨。黄帝乃下天女日魃,雨止,遂杀蚩尤。”这段文字描述的是哪场战役?( )

A.巨鹿之战 B.阪泉之战 C.牧野之战 D.涿鹿之战

10.“黄帝竖起七面大旗,摆开了星斗七旗战法,炎帝对此无计可施,一败涂地,躲回营内不敢挑衅。”该材料描述的战役是( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战 C.阪泉之战 D.巨鹿之战

11.传说继黄帝之后,德才兼备的尧、舜、禹先后成为黄河流域杰出的部落联盟首领。这种部落首领的更替方式是( )

A.分封制 B.宗法制 C.县制 D.禅让制

12.“考古学者在二里头遗址中发现了宫殿建筑群和大型墓葬,反映这一时期中国已经出现阶级分化和等级界限,大量文物的出土也印证了这里曾建立军队、制定刑法、设置监狱。这一切都向世界说明——中国有国家的历史开始了。”材料中“国家”的是( )

A.夏 B.商 C.西周 D.东周

13.“夏传子,家天下。四百载,迁夏社。”“夏传子,家天下”表明夏朝实行的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.奴隶制 D.君主制

14.北京西周燕都遗址博物馆中青铜器克罍(léi)的铭文拓片,其大意为:周王对太保说,我非常满意你的供奉,命你的儿子克做燕地的君侯。该铭文拓片可直接用于研究( )

A.禅让制 B.分封制 C.郡县制 D.行省制

15.《史记·周本纪》记载:“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。”这说明春秋时期的时代特征是( )

A.铁器牛耕,经济发展 B.王室衰微,诸侯争霸

C.制度变革,社会发展 D.百家争鸣,思想繁荣

16.春秋时期,社会经济有了很大发展,哪些工具的发明应用,进一步促进了农业的深耕细作、扩大了耕地面积( )

①牛耕 ②耧车 ③铜爵 ④铁制农具

A.①④ B.②④ C.①② D.①②④

17.下图是《战国七雄形势图》,其中③处为( )

A.燕 B.秦 C.齐 D.楚

18.史书记载:春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去的有3次,同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次,这说明( )

A.周王室地位已经衰落 B.鲁国到王都路途遥远

C.鲁国国君是春秋霸主 D.周王不是鲁国的宗亲

19.战国时期,战国七雄都拥有强大的军队,力图拓展疆域,相互之间展开战争。下列属于战国时期的著名战役的是( )

A.涿鹿之战 B.牧野之战 C.阪泉之战 D.长平之战

20.吕思勉在《中国通史》中评论:“秦国之强,起于献公而成于孝公……”孝公使秦国强大起来的主要原因是( )

A.倡导胡服骑射 B.并吞巴蜀地区

C.支持商鞅变法 D.修建了都江堰

二、材料题

21.下图是两幅古代房屋的复原图,结合所学知识回答下列问题。

(1)写出图一和图二房屋样式的名称。

(2)最早建造图一和图二房屋的分别是哪里的居民?

(3)图一所代表的居民种植哪种农作物?中国古代原始居民房屋样式不同的主要原因是什么?

22.请依据下面图片反映的历史信息,并结合所学知识,写一篇80—120字的小短文。(要求:题目自拟,史实正确,语句通顺,表述完整,体现图片内容之间的联系性)

三、综合题

23.夏、商、西周是我国奴隶社会的三个重要王朝。请结合所学知识,回答问题。

【制度创新】

材料一 禹子启贤,天下属意焉。及禹崩,虽授益,益之佐禹日浅,天下未恰。故诸侯皆去益而朝启,曰“吾君帝禹之子也”。

(1)材料一中“启”取代“禹”体现的是哪一政治制度?写出这一制度的主要依据。

材料二 王室分封宗亲功臣的既定制度,辅之以明确天子权力和诸侯义务的周礼约束,决定了王室和诸侯之间的内在关系,使中央王国对地方诸侯的纵向联系加强。同时,西周的诸侯国之间多有同宗共祖的宗亲关系或互通婚姻的姻亲关系,横向联系也较以前密切。

(2)材料二描述的是西周的什么制度?制定该制度的目的是什么?制定该制度的作用是什么?

【王朝兴衰】

材料三

(3)材料三中图片揭示了夏、商两朝灭亡的共同原因是什么?

(4)王朝兴衰带给你怎样的认识?

24.一个民族在历史长期发展当中,孕育了民族的精神内在。阅读材料,完成下列要求。

材料一 他吸取鲧治水失败的教训,改用疏导的办法。他根据地形的高低,疏通河道,排除积水,让洪水顺着河道流向大海。经过13年的努力,终于制服了洪水。人们纷纷从高地上下来,回到平原上。接着,他又带领人们开凿沟渠,引水灌溉,化水害为水利,在黄河两岸的平原上开出了许多良田和桑土,成为人民安居乐业的地方。

——摘编自中国历史七年级上册《教师教学用书》

材料二 李冰一到蜀地,便着手开展治水工程。他带着助手——儿子李二郎,走遍岷江水岸,实地勘察水情,制订了科学的治岷方案。他根据岷江自高山深谷倾出时水流湍急、行至水面宽阔处则流速骤减的特点,兼顾岷江两岸高山环绕的地势,他大胆废弃前人在渠首开凿引水口的设计,重新规划了水利工程。他将引水口改建在岷江冲积扇顶部的玉垒山处,以保证渠首能承载巨大的引水量。此外,他又设计了以鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶引水口等为重点工程的渠道网,以实现防洪、灌溉、水运的三重目的。为了治水安民,他20多年餐风宿雨、日夜奔走在堤坝上,最后积劳成疾,病逝于石亭江堤。……水利工程的建成,使蜀地成为当时秦国最重要的农业重镇,源源不断的蜀粮支撑起秦国统一霸业的粮草保障。

——摘编自邓田田《李冰:一堰兴而蜀地安》

(1)结合所学知识,写出“他”是谁?根据材料一,指出他治理洪水的办法。

(2)结合所学知识,写出材料二中的水利工程名称。根据材料二,指出该水利工程建成的影响。

(3)从大禹和李冰父子身上,有哪些精神品质值得我们继承与发扬?

25.改革创新是中华民族源远流长的民族精神,阅读下列材料,回答问题。

材料一 卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”孝公曰:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

——《史记·商君列传》

材料二 “国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕织,生产粮食布帛多的人,可免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国君直接派官吏治理。”

(1)材料一中“卫鞅”指的是谁?

(2)材料二中哪些措施有利于促进农业生产?哪些有利于加强中央对地方的控制?

(3)这次变法产生的历史作用是什么?

(4)结合当前改革开放,谈谈商鞅变法给我们带来的启示是什么?

参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B A A D C B B B D C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D A B B B A B A D C

21.(1)干栏式房屋;半地穴式房屋。

(2)河姆渡人;半坡人。

(3)水稻;当地的自然环境。

22.中华民族人文初祖。

距今大约五六千年前黄河流域著名的部落首领有炎帝和黄帝,他们结成联盟打败东方的蚩尤部落,黄帝部落的势力和声望大增,黄帝被推举为部落联盟首领,这一部落联盟逐渐形成为华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族人文初祖。

23.(1)制度:世袭制;依据:血缘关系。

(2)制度:分封制;

目的:为稳定周初的政治形势;

作用:加强了周王室对地方的控制,巩固了统治。

(3)统治者的残暴统治。

(4)民心向背关乎王朝兴衰;执政者应勤政爱民,重视民生,以民为本等。

24.(1)人物:大禹;办法:疏导。

(2)水利工程:都江堰。影响:都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

(3)精神:大公无私、勇于创新的精神品质值得我们继承与发扬。

25.(1)商鞅。

(2)奖励耕织;建立县制。

(3)使秦国的国力增强,军队的战斗力提高,为以后秦国统一全国奠定基础。

(4)要顺应历史发展潮流;要积极创新。

同课章节目录